제3세계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제3세계는 프랑스 인구학자 알프레드 소비가 1952년 처음 사용한 용어로, 냉전 시대 자본주의와 공산주의 진영에 속하지 않은 비동맹 국가들을 지칭했다. 냉전 종식 후에는 경제 발전 수준이 낮은 개발도상국이나 저개발 국가를 의미하는 용어로 사용되며, 100여 개국과 30억 인구를 포함한다. 제3세계는 역사적으로 식민 지배와 냉전이라는 특수한 환경 속에서 등장했으며, 민족 해방 운동과 경제 발전을 추구하며 비동맹·중립주의를 표방했다. 그러나 '제3세계'라는 용어의 유효성에 대한 논쟁이 있으며, 개발도상국, 저개발 국가 등의 용어로 대체되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지역별 정치 - 제2세계

제2세계는 냉전 시대에 소련의 영향권에 있던 국가들을 지칭하는 용어로, 사회주의, 계획 경제, 일당제 등의 특징을 공유했으며 냉전 종식 이후 그 의미가 퇴색되었다. - 지역별 정치 - 서방권

서방권은 냉전 시대 공산주의 세력에 대항하기 위해 결성된 국가들의 연합으로, NATO를 중심으로 군사적, 경제적, 정치적 협력을 강화해 왔으며, 냉전 종식 후 중·동유럽 국가들의 NATO 가입으로 세력을 확장하고, 미국은 MNNA 제도를 통해 안보 이익에 부합하는 국가들과 군사 협력을 강화하는 한편, 라틴 아메리카에서는 미국의 패권주의에 반발하는 움직임, 중동 지역에서는 서방과의 복잡한 협력 및 갈등 양상을 보이고 있다. - 냉전 용어 - 제2세계

제2세계는 냉전 시대에 소련의 영향권에 있던 국가들을 지칭하는 용어로, 사회주의, 계획 경제, 일당제 등의 특징을 공유했으며 냉전 종식 이후 그 의미가 퇴색되었다. - 냉전 용어 - 그라운드 제로

- 정치와 정부 - 일당제

일당제는 하나의 정당만이 합법적이거나 권력을 독점하는 정치 체제로, 헌법이나 법률로 규정되기도 하지만 야당 탄압 등으로 구분이 모호해지기도 하며, 정책 결정에 있어 반대 의견 부재로 잘못된 정책이 시행될 가능성이 있다는 단점이 있다. - 정치와 정부 - 전체주의

| 제3세계 | |

|---|---|

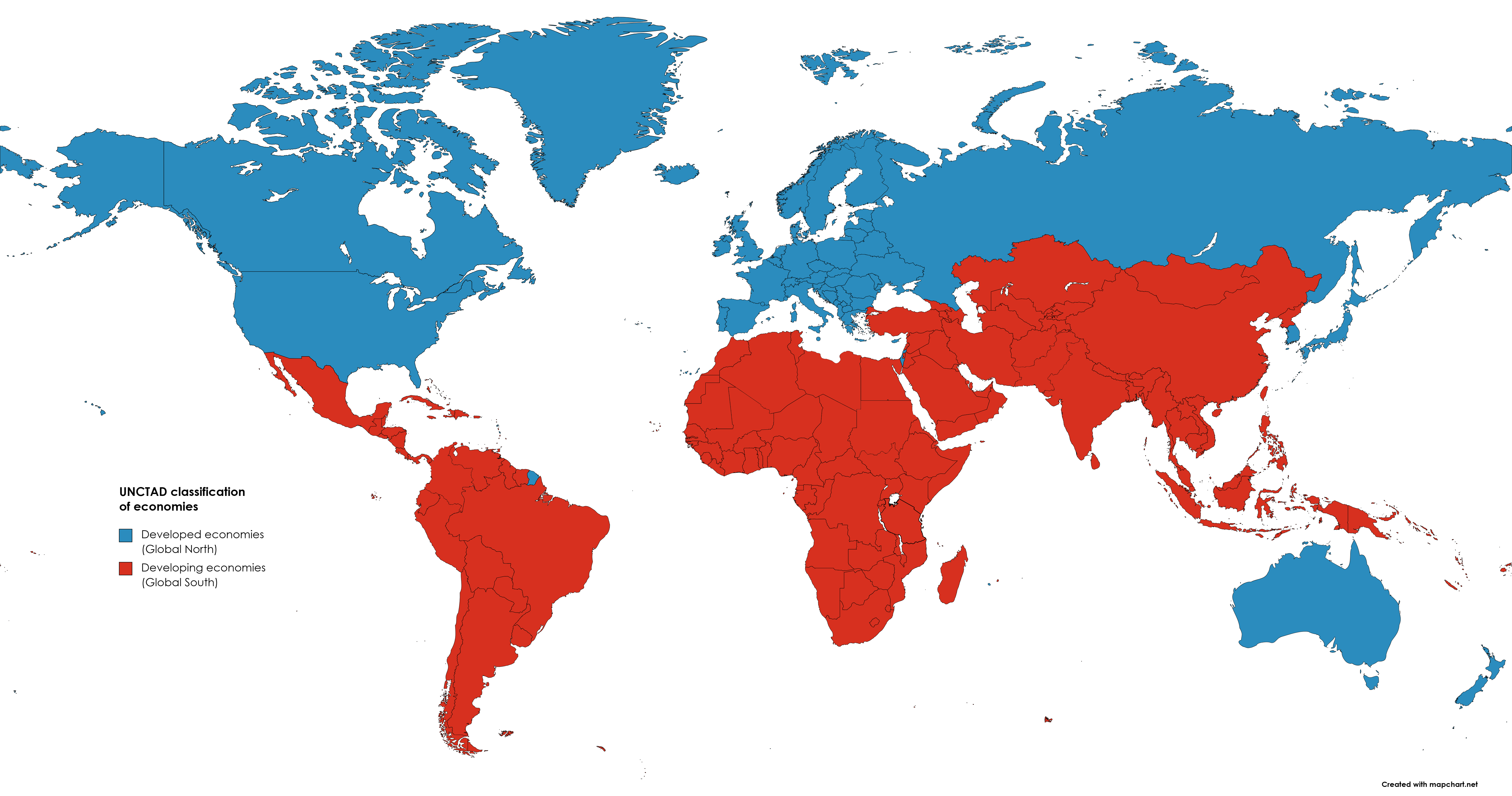

| 지도 정보 | |

| 개요 | |

| 개념 | 냉전 시대에 미국을 중심으로 한 서방 세계 (제1세계)와 소련을 중심으로 한 공산권 (제2세계)에 속하지 않은 국가들을 지칭하는 용어이다. |

| 특징 | 정치적으로 비동맹 운동을 추구하는 국가들이 많았다. 경제적으로는 개발도상국이 대부분이었다. |

| 사용 시기 | 냉전 시대에 주로 사용되었으며, 냉전 종식 후에는 점차 사용 빈도가 줄었다. |

| 대체 용어 | 개발도상국, 저개발국, 남반구 국가 등의 용어가 사용되기도 한다. |

| 역사적 맥락 | |

| 기원 | 1952년 프랑스 인구학자 알프레드 소비가 처음 사용한 개념이다. |

| 초기 의미 | 서방 세계와 공산 진영에 속하지 않은 국가들을 지칭하는 중립적인 용어였다. |

| 냉전 시대 | 냉전 시기에 정치적, 경제적 의미가 더해져 개발도상국을 지칭하는 용어로 사용되었다. |

| 비동맹 운동 | 제3세계 국가들은 비동맹 운동을 통해 독자적인 외교 노선을 추구했다. |

| 특징 | |

| 정치 | 식민지 경험이 있는 국가들이 많았다. 정치적 불안정과 내전이 빈번하게 발생했다. 권위주의 정권이 존재하기도 했다. |

| 경제 | 낮은 경제 수준과 높은 빈곤율을 보였다. 산업화가 더디게 진행되었다. 농업에 의존하는 국가들이 많았다. |

| 사회 | 높은 인구 증가율을 보였다. 교육 수준이 낮았다. 의료 시설이 부족했다. |

| 비판 및 논쟁 | |

| 용어의 문제점 | '제3'이라는 용어가 서구 중심적인 사고방식을 반영한다는 비판이 있다. 모든 개발도상국이 동일한 특징을 가지는 것은 아니라는 지적도 있다. |

| 대안적 용어 | 글로벌 사우스, 개발도상국, 저개발국 등의 대안적 용어가 제시되기도 한다. |

| 관련 인물 | |

| 주요 인물 | 알프레드 소비: '제3세계'라는 용어를 처음 사용한 프랑스 인구학자이다. 자말 압델 나세르: 이집트의 대통령으로 비동맹 운동을 주도했다. 네루: 인도의 초대 총리로 비동맹 운동을 이끌었다. 티토: 유고슬라비아의 대통령으로 비동맹 운동에 참여했다. 수카르노: 인도네시아의 초대 대통령으로 비동맹 운동을 지지했다. : 가이아나의 역사가로 제3세계의 종속 이론을 연구했다. : 브라질의 사회학자로 제3세계의 종속 이론을 연구했다. |

| 기타 | |

| 관련 운동 | 비동맹 운동 |

| 관련 연구 | 종속 이론 |

2. 용어의 기원과 의미 변화

냉전이라는 특수한 환경과 식민지 지배라는 공통적인 역사적 배경 속에서 제3세계라는 개념이 등장했다. 제3세계는 국제 연합(UN)과 같은 국제기구에서 다수의 신생 독립국들이 목소리를 내기 시작하면서 형성되었다. 그 시작은 1952년 12월 아시아-아랍 12개국 회의로 거슬러 올라가며, 1954년 인도의 네루 총리와 중화인민공화국의 저우언라이 총리가 합의한 평화 5원칙 선언, 그리고 1955년 4월의 반둥 회의를 통해 본격적으로 발전하게 되었다.[34]

100여 개국과 30억에 가까운 인구를 아우르는 제3세계는 오늘날 국제 정치 무대에서 상당한 영향력을 행사하고 있다. 유엔 회원국의 4분의 3을 차지한다는 사실만 보아도 이들 국가 그룹이 국제 사회에서 수행하는 역할을 짐작할 수 있다. 냉전이 최고조에 달했던 1950년대 초부터 새로운 세력으로 부상한 제3세계는 독자적인 특징을 지닌다.

비동맹그룹이 확대되면서 내부적인 대립과 갈등, 블록화 경향이 심화되는 것이 제3세계가 당면한 주요 어려움 중 하나였다. 스스로 '싸우는 비동맹그룹'의 기수를 자처한 좌경 강경파와 이에 맞서는 온건 보수파의 등장이 대표적이다. 강경파는 주로 반미(反美)·반서방 및 친소련(親蘇) 또는 친중국 노선을 표방했고, 온건파는 친미·친서방 입장을 취했다.[35] 이러한 노선 대립은 사회주의 국가와 비공산 국가 간의 모순, 아랍, 아프리카, 아시아 등 지역적 차이, 종교적 분규 등 복잡한 요소와 얽혀 반목과 분열을 더욱 깊게 만들었다.[35]

'제3세계'라는 용어는 본래 냉전 시대의 정치적 구분을 반영했으나, 점차 경제적으로 발전이 뒤처진 국가들을 지칭하는 의미로 변화했다. 그러나 이러한 분류의 타당성과 용어 자체의 적절성에 대해서는 여러 논쟁이 존재한다.

'제3세계'(tiers monde프랑스어)라는 용어는 프랑스의 인구학자이자 인류학자, 역사학자인 알프레드 소비(Alfred Sauvy)가 1952년 8월 14일 프랑스 잡지 ''L'Observateur프랑스어''에 게재한 기사에서 처음 사용했다.[4][20] 소비는 이 용어를 프랑스 혁명 이전의 제3계급(tiers état프랑스어)에 비유하여 만들었다. 당시 프랑스 사회는 성직자(제1계급)와 귀족(제2계급)이 특권층을 이루었고, 나머지 대다수 평민이 제3계급으로 분류되었다. 소비는 "이 제3세계는 무시되고, 착취당하고, 경멸당했으며, 제3계급과 마찬가지로 무언가가 되고자 합니다"라고 쓰며,[5][21] 냉전 시대에 미국 중심의 자본주의 진영(제1세계)이나 소련 중심의 공산주의 진영(제2세계) 어느 쪽에도 속하지 않은 정치적 비동맹 국가들을 지칭하고자 했다.[6][22] 이 용어는 곧 비동맹 국가들을 가리키는 말로 널리 쓰이게 되었다.[7]

제3세계라는 개념이 등장하면서 자본주의 진영은 '제1세계', 공산주의 진영은 '제2세계'로 불리게 되었고, 이는 세계를 세 개의 그룹으로 나누는 '세계 삼극 체제'라는 인식으로 이어졌다. 제3세계는 일반적으로 비서구·비공산·비동맹 개발도상국가들(non-European, non-Communism, non-Aligend, underdeveloped nations영어)을 가리키는 서구적 개념 규정이었다. 소련 역시 비슷한 분류를 사용했지만, 중국은 마오쩌둥의 '세계 3분법'에 따라 미국과 소련 두 초강대국을 제1세계로, 그 외 서방 선진국과 동구권 국가들을 제2세계로, 그리고 아시아·아프리카·라틴 아메리카 국가들과 중국 자신을 제3세계로 규정하며 제3세계의 후원자를 자처했다. 이는 서구의 3세계 모델과는 다른 개념이다.

대부분의 제3세계 국가들은 과거 식민지 지배를 경험했다는 공통점이 있다. 독립 후 이들 국가는 스스로 국가와 제도를 건설해야 하는 과제에 직면했으며, 이 때문에 20세기 대부분 경제적으로 '개발도상국' 상태에 머물렀고, 많은 국가가 여전히 그러하다.

냉전이 종식된 1990년대 이후 '제3세계'라는 용어는 정치적 의미가 퇴색하고 경제 발전 수준이 낮은 국가들을 지칭하는 의미로 변화했다. 1980년대 경제학자 피터 바우어는 제3세계라는 분류가 명확한 경제적, 정치적 기준 없이 임의적이며, 이들 국가의 유일한 공통점은 서방의 원조를 요구하고 받는 것이라고 비판하기도 했다.[13]

오늘날 '제3세계'라는 용어는 역사적 맥락에서 벗어나 사용될 경우, 정치적으로 부정확하거나 시대에 뒤떨어진 표현으로 여겨진다. 과거 '저개발국'(underdeveloped country영어)이라는 용어가 사용되기도 했으나, 이 역시 부정적인 함의 때문에 '개발도상국'(developing country영어)이나 '저개발국'(less-developed country영어)과 같은 용어로 대체되었다.[16][30] 현대에는 브라질, 인도, 인도네시아처럼 과거 제3세계로 분류되었던 국가들이 상당한 경제 성장을 이루면서, 높은 빈곤율이나 자원 부족만으로는 제3세계를 정의하기 어려워졌다.[17][32] 국가 간의 정치, 경제적 상황이 매우 다양해짐에 따라 제3세계라는 단일 범주로 묶는 것은 현실과 맞지 않게 되었다.[18][33]

3. 제3세계의 역사적 배경과 발전 과정

제3세계는 일반적으로 제2차 세계 대전 이후 열강의 식민지 또는 반식민지 상태에서 벗어나 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카에 새롭게 등장한 국가 그룹을 의미한다. 이들 국가는 다양한 이해관계와 정책 노선에도 불구하고, 민족 해방 운동을 통해 정치적 독립을 쟁취하고 신식민주의적 예속에서 벗어나 경제적 발전을 추구한다는 공통점을 가졌다. 이러한 목표를 달성하기 위해 많은 국가가 비동맹·중립주의 노선을 채택했는데, 이는 제3세계의 중요한 국제적 특징이 되었다. 오랜 식민 지배에서 벗어난 신생 국가들이 전후 국제 질서에 주체적으로 참여하고, 과거의 소외와 희생에 대한 민족적 각성을 바탕으로 비동맹·중립주의를 선택한 것이다.

이러한 비동맹·중립주의 노선은 인도의 '네루 외교'에서 시작되었다고 평가받는다. 네루는 특정 강대국 진영에 가담하지 않는 것이 외교적 분쟁을 피하는 길이라고 보았다. 그의 '블록 불가담(Non-Alignment with Blocks)' 원칙은 1954년 저우언라이와의 회담에서 합의된 평화 5원칙으로 구체화되었고, 이는 1955년 반둥 회의의 기본 원칙이 되어 반제국주의, 반식민주의, 평화 공존, 아시아·아프리카 연대를 강조하는 '반둥 정신'을 확립하는 데 기여했다. 반둥 회의를 계기로 비동맹주의는 아시아를 넘어 아랍, 아프리카, 라틴 아메리카로 확산되었으며, 비동맹 운동(NAM) 정상회의라는 기구를 통해 조직적으로 전개되었다.[35]

제삼세계주의는 제1세계의 영향력에 맞서 제3세계 국가들의 연대를 주장하며, 타국의 내정 불간섭과 국가 주권 존중 원칙을 강조하는 정치 운동이다. 비동맹 운동(NAM)과 77개국 그룹이 이러한 사상을 표명하고 실천하는 대표적인 단체이다. 다만, 이러한 개념이 독재 정권의 인권 침해나 정치 탄압을 정당화하는 데 이용될 수 있다는 비판도 제기되었다.[8]

냉전 시기, 비동맹 노선을 표방한 제3세계 국가들은 미국 중심의 제1세계와 소련 중심의 제2세계 모두에게 잠재적인 동맹 대상으로 여겨졌다.[14][28] 이에 따라 미국과 소련은 전략적으로 중요한 국가들을 자국의 영향권 아래 두기 위해 경쟁적으로 경제적, 군사적 지원을 제공하며 연줄을 맺으려 노력했다(예: 미국의 베트남 공화국 지원, 소련의 쿠바 지원).[14][28] 냉전 기간과 그 이후에도 제3세계 국가들은 서방 국가들의 외국 원조 대상이 되었으며, 현대화 이론, 종속 이론 등 다양한 경제 개발 이론의 주요 논의 대상이었다.[14][28]

1960년대 후반부터는 제3세계라는 용어가 서구 기준으로 경제 발전 수준이 낮고, 평균수명이 짧으며, 빈곤과 질병률이 높은 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 저개발국을 지칭하는 의미로도 사용되기 시작했다.[7][20] 이들 국가는 부유한 국가의 정부, 비정부기구(NGO) 및 개인들로부터 원조와 지원을 받는 대상이 되었다. W. W. 로스토가 제시한 로스토의 경제 성장 단계론과 같은 모델에서는 제3세계 국가들이 경제적 '이륙' 단계에 어려움을 겪고 있으며, 산업화와 경제 성장을 시작하기 위해 외국 원조가 필요하다고 보기도 했다.[15][29]

그러나 1980년대 경제학자 피터 바우어는 제3세계 분류가 명확한 경제적, 정치적 기준 없이 임의적이며, 이들 국가의 유일한 공통점은 서방 원조를 요청하고 받는 것이라고 주장하며 이를 강하게 비판했다.[13][27] 또한 제3세계에 속하는 국가들의 경제적 수준(원시적 수준부터 선진적 수준까지)과 정치적 성향(비동맹부터 친소련, 친서방까지)이 매우 다양하여 '제3세계'라는 용어 자체가 냉전 시대에도 오해의 소지가 있다는 지적이 있었다.[13][27]

1990년대 이후 정치적 정확성을 위해 '제3세계'라는 용어는 재정의되거나 개발도상국이라는 표현으로 대체되는 경향이 나타났다.[9] 오늘날에는 OECD 국가 수준의 발전을 이루지 못한 국가들을 가리키는 말로 주로 쓰인다. 세계를 글로벌 노스와 글로벌 사우스로 구분할 때, 발전 수준과 부의 차이로 인해 '제3세계'가 '글로벌 사우스'와 동일시되기도 한다.[10][24] 한편, 1980년대 후반부터 일부 개발도상국들이 선진국보다 현저히 높은 경제 성장률을 보이는 현상을 설명하기 위해 잭 골드스톤 등의 학자들은 대수렴(Great Convergence)이라는 개념을 제시하기도 했다.[11][12][25][26] 또한 일부에서는 냉전 시대의 동맹 관계와 유사한 지정학적, 경제적 역학 관계의 변화를 지적하며, 국가들이 G7, EU, OECD, G20, OPEC, N-11, BRICS, ASEAN, 아프리카 연합, 유라시아 경제 연합 등 어떤 국제 연합체와 관계를 맺는지에 따라 새로운 지정학적 구분이 나타나고 있다고 보기도 한다.

4. 제3세계의 개념 규정과 특징

일반적으로 제3세계는 서구적 관점에서 비서방·비공산·비동맹 개발도상국(nonEuropean, nonCommunism, nonAligend, underdeveloped nations)을 지칭한다. 이는 제1세계(선진 자본주의 국가군)와 제2세계(공업화를 이룬 소련 및 동구권 공산 국가)를 제외한 나머지 국가들을 의미한다. 소련 역시 비슷한 분류를 사용했는데, 제1세계를 미국, 영국, 프랑스, 서독, 일본 등 선진 자본주의 국가로, 제2세계를 소련, 중국, 동구권 등 사회주의 블록으로 규정하고, 나머지 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 국가들을 제3세계로 보았다.

반면, 중국은 서구나 소련과는 다른 시각을 제시했다. 마오쩌둥은 제1세계를 미국과 소련이라는 두 초강대국으로, 제2세계를 그들의 동맹국(서구 자본주의 국가, 일본, 동구권 국가)으로 규정했다. 그리고 제3세계는 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 개발도상국들과 중국 자신을 포함하며, 이들은 제1·제2세계로부터 착취당하는 '세계 혁명의 폭풍의 주요 지대'이자 '반제(反帝) 투쟁의 주요 세력'이라고 보았다. 이러한 구분은 중국이 제3세계의 후원자를 자처하며 이 지역에 대한 미국과 소련의 영향력을 견제하려는 의도에서 비롯된 것으로 해석된다.[35] 중국의 이러한 관점은 초기 '중간지대론'에서 출발하여, 소련을 미국과 함께 주요 적으로 간주하는 '신(新)중간지대론'을 거쳐, 1974년 등소평이 유엔 자원특별총회에서 선언한 '신 제3세계론'으로 발전했다. 이 이론은 "사회주의 진영은 소련의 사회제국주의화로 인해 더 이상 존재하지 않는다"는 전제하에 제3세계의 역량을 높이 평가하고 중국 스스로 '사회주의 개발도상국'임을 내세우며 제3세계에서의 지도력을 확보하려는 의도를 드러냈다.[35] 하지만 과거 친중국 노선을 따랐던 알바니아는 중국의 제3세계론이 계급과 자본주의 분석을 결여했다고 비판하며, 사회주의와 자본주의의 구분을 모호하게 만들어 혁명 정신을 약화시킨다고 주장했다.[35]

이처럼 제3세계에 대한 개념 규정이 다양한 만큼, 제3세계는 단일한 이념이나 정치·경제 체제를 가진 집단으로 보기 어렵다. 내부적으로 다양한 이념, 문화, 종교, 발전 수준을 가진 국가들로 구성되어 있으며, 통합 요인과 함께 대립·분열 요인이 복잡하게 얽혀 있다.[35] 대부분의 제3세계 국가들은 과거 식민지 지배를 경험했다는 공통된 배경을 가지고 있다. 독립 후, 특히 소규모 국가들은 스스로 국가를 건설하고 제도를 정비해야 하는 과제에 직면했으며, 이로 인해 20세기 내내 경제적으로 '개발도상국' 상태에 머무는 경우가 많았고, 이는 현재까지도 이어지고 있다. 일반적으로 이들 국가는 낮은 1인당 국민 소득, 높은 빈곤율, 낮은 평균 수명, 열악한 보건 환경, 낮은 교육 수준, 정치적 불안정, 사회적 불평등 등의 문제를 안고 있는 것으로 인식된다.

제3세계 내부의 이질성은 여러 갈등 요인을 낳고 있다. 비동맹 운동 그룹이 확대되면서 내부적인 노선 대립이 심화되었는데, 반미·반서방 및 친소·친중 성향의 강경파와 친미·친서방 성향의 온건파 간의 갈등이 대표적이다. 또한 사회주의 국가와 비공산 국가 간의 모순, 아랍·아프리카·아시아 등 지역적 차이, 종교적 분규 등도 분열을 심화시키는 요인이다. 특히 자원 보유국과 비보유국 간의 경제적 격차는 심각한 문제로 부상하여, 일부 비산유국에서는 "과거 선진국에게 당하던 수탈을 이제 산유국에게 당하고 있다"는 불만이 터져 나오기도 했다. 이러한 빈부 격차 심화로 인해 제3세계 내부에 절대 빈곤층을 중심으로 한 '제4세계(Fourth world)'가 등장했다는 분석도 제기된다.[35] 리더십 부재로 인한 구심력 약화 역시 제3세계가 겪는 어려움 중 하나이며, 이는 개별 국가 이익 추구 경향과 소그룹화, 분열 심화로 이어지고 있다.[35]

경제학자 피터 토마스 바우어는 1980년대에 제3세계라는 용어 자체에 의문을 제기했다. 그는 특정 국가를 제3세계로 분류하는 기준이 명확한 경제적·정치적 지표보다는 임의적인 경우가 많다고 주장했다. 실제로 제3세계로 분류되는 국가들은 경제적으로 원시적인 상태부터 상당히 발전한 상태까지, 정치적으로 비동맹부터 특정 강대국에 편향된 경우까지 매우 다양하다는 것이다.[13][27] 바우어는 이들 국가의 유일한 공통점으로 정부가 "서방의 원조를 요구하고 받는다"는 점을 지적하며, 이러한 원조 제공에 대해 비판적인 입장을 보였다.[13][27] 이러한 비판은 제3세계라는 용어가 냉전 시대부터 이미 그 안에 포함된 국가들 간의 실질적인 공통성이나 집단적 정체성을 제대로 반영하지 못한다는 지적과 맥을 같이 한다.

외부적으로 제3세계는 강대국들의 치열한 경쟁 무대가 되기도 했다. 미국은 초기 제3세계의 중립 노선에 대해 "중립은 부도덕하다"며 경계했지만, 이후 정책을 바꿔 친서방 성향 신생 국가들의 중립 표방을 용인하며 영향력 확대를 꾀했다. 그러나 제3세계 국가들이 유엔 등 국제 무대에서 수적 우위를 바탕으로 목소리를 높이자, 미국은 '수에만 의존하는 제3세계의 횡포' 또는 '불만의 정치'라 비판하며 식량 자급 노력과 민주화를 요구하는 등 반격에 나서기도 했다.[35] 한편, 소련과 중국은 제3세계 국가들을 자기편으로 끌어들이기 위해 치열한 경쟁을 벌였다. 이들은 앙골라 내전, 에티오피아-소말리아 분쟁 등에 깊숙이 개입하며 때로는 이념보다 국가 이익을 앞세워 서로 반대 세력을 지원하거나 심지어 미국과 협력하는 모습을 보이기도 했다. 이러한 강대국들의 개입과 원조 경쟁은 제3세계 내부의 대립과 분열을 더욱 심화시키는 요인으로 작용했다.[35]

5. 제3세계의 당면 과제와 국제 사회의 역할

역내 국가들의 노선과 정치 체제 차이 외에도 심각한 문제는 자원 보유국과 비보유국 간의 빈부 격차였다. 특히 석유 생산국과 비생산국 간의 갈등은 심각하여, 비산유국들은 "과거 선진국에게 당하던 수탈을 이제 산유국에게 당하고 있다"는 불만을 토로하기도 했다.[35] 이러한 제3세계 내부의 격차 심화는 '제4세계(Fourth world)'의 등장을 거론하게 만들었다. 이는 프랑스 혁명 당시 제3계급(시민 계급)에서 제4계급(프롤레타리아)이 등장한 것에 빗댄 인식이었다. 실제로 국제 연합(UN) 통계에 따르면 아프리카·아시아 지역 인구 다수가 절대 빈곤 계층으로 분류되어 기아와 질병에 시달리며 후진성을 벗어나지 못하고 있었다.[35]

또한 리더십 부재로 인한 구심력 부족도 제3세계가 겪는 어려움이었다. 이로 인해 본래의 목적에서 벗어나 국가 이익을 우선시하는 경향과 소그룹화, 분열 현상이 나타났다.[35]

대부분의 제3세계 국가들은 과거 식민지였던 경험을 공유한다. 독립 후, 특히 작은 국가들은 처음으로 스스로 국가와 제도를 건설해야 하는 과제에 직면했다.[13] 이러한 공통된 배경으로 인해 이들 국가 중 상당수는 20세기 대부분 경제적으로 '개발도상국'으로 분류되었고, 많은 국가들이 여전히 그렇다. 오늘날 이 용어는 일반적으로 OECD 국가들과 같은 수준으로 발전하지 못한 국가들을 의미하며, 따라서 '발전' 과정에 있는 국가들을 가리킨다.

제3세계는 내부적 어려움 외에도 외부로부터 강한 도전을 받았다. 강대국들은 비동맹 운동의 정치 세력화에 대해 경계심을 넘어선 대응을 보였다. 특히 미국은 제3세계의 부상과 비동맹 그룹으로 인해 가장 큰 불이익을 겪었다고 판단하여, '수에만 의존하는 제3세계의 횡포'에 대해 강한 불만을 표출하며 반격에 나섰다.[35] 미국은 비동맹 그룹에 대해 식량 자급(自給)과 정부의 민주화를 요구하며, 이들이 자립 노력을 게을리하고 국내 빈부 격차나 부패를 시정하지 못하며, UN 예산이나 IMF 출자 부담도 적으면서 수적 우세만 믿고 강한 발언권을 행사한다고 비판했다.[35] 경제학자 피터 바우어 역시 제3세계 국가들의 공통점으로 서방의 원조를 요구하고 받는다는 점을 지적하며 이를 비판하기도 했다.[13]

이러한 선진국들의 반발과 더불어, 중국과 소련 간의 경쟁적인 침투 공작과 영향력 추구는 비동맹 그룹에 더 큰 시련을 안겨주었다. 중·소는 제3세계 전략에 경쟁적으로 몰두했으며, 앙골라 내전, 에티오피아-소말리아 분쟁 등에 깊숙이 개입하여 날카로운 대립을 보이기도 했다.[35] 이 과정에서 이데올로기보다는 국가 이익을 앞세워 소련과 쿠바가 어느 한쪽을 지원하면 중국은 그 반대 세력을 지지하는 양상이 나타났고, 때로는 미국과 공동 전선을 펴는 상황까지 발생했다. 강대국들의 이러한 개입과 원조는 제3세계 내부의 대립과 분열을 더욱 가속하는 요인으로 작용했다.[35]

냉전 시대 동안, 제3세계의 비동맹 국가들은 제1세계와 제2세계 모두에게 잠재적 동맹으로 간주되었다.[14][28] 따라서 미국과 소련과 같은 초강대국들은 전략적으로 중요한 동맹을 확보하기 위해 경제적, 군사적 지원을 제공하며 이들 국가와의 관계 구축에 많은 노력을 기울였다 (예: 베트남 공화국에 대한 미국의 지원, 쿠바에 대한 소련의 지원).[14][28] 냉전 종식 이후에도 많은 제3세계 국가들은 자본주의 또는 공산주의 경제 모델을 채택하고 각 진영으로부터 지원을 받았다. 이 시기 제3세계 국가들은 서방의 외국 원조의 주요 수혜 대상이 되었으며, 현대화 이론이나 종속 이론과 같은 개발 이론의 중심에 놓이게 되었다.[14][28] 1960년대 말부터 '제3세계'라는 용어는 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카의 국가들 중 서구 기준에서 경제 개발 수준이 낮고, 평균 수명이 짧으며, 높은 빈곤율과 질병률을 보이는 국가들을 지칭하게 되었다.[7][20] 이들 국가는 부유한 국가의 정부, 비정부 기구(NGO), 개인들로부터 원조와 지원의 대상이 되었다. W. W. 로스토의 경제 성장 단계론과 같은 모델은 개발 과정을 설명하며, 제3세계가 '이륙(take-off)' 단계에 어려움을 겪고 있으며 이를 위해 외국 원조가 필요하다고 주장하기도 했다.[15][29]

6. 제3세계 관련 논쟁점

대부분의 제3세계 국가는 과거 식민지 지배를 경험했으며, 독립 이후 국가 건설이라는 공통 과제를 안고 있었다. 이로 인해 상당 기간 경제적 개발도상국 상태에 머물렀고, 현재도 '제3세계'는 OECD 국가들 수준의 발전을 이루지 못한 국가들을 가리키는 경향이 있다. 1990년대 이후로는 정치적 올바름을 고려하여 '제3세계' 대신 '개발도상국'이라는 용어가 더 선호되고 있다.[9]

하지만 '제3세계'라는 개념 자체에 대한 비판도 꾸준히 제기되었다. 경제학자 피터 바우어는 1980년대에 제3세계로 분류되는 기준이 명확한 경제적·정치적 기준 없이 임의적이며, 해당 국가들이 실제로는 경제적으로 미개발된 상태부터 상당히 발전된 상태까지, 정치적으로는 비동맹부터 소련 또는 서방 편향까지 매우 다양하다는 점을 지적했다. 심지어 미국 일부 지역이 제3세계와 유사하다는 주장도 제기되었다.[27] 바우어는 이들 국가의 유일한 공통점을 서구의 원조를 요구하고 받는다는 점에서 찾으며 원조 자체에 강력히 반대하기도 했다.

한편, 제1세계의 영향력에 맞서 제3세계 국가들의 연대를 추구하는 제삼세계주의는 비동맹 운동(NAM)이나 77개국 그룹 등을 통해 구체화되었다. 이는 타국의 내정 불간섭 및 국가 주권 존중 원칙을 강조했지만, 일각에서는 이러한 원칙이 독재 정권의 인권 침해와 정치 탄압에 대한 면죄부를 제공한다는 비판을 받기도 했다.[8]

6. 1. 제3세계 개념의 유효성

냉전이 종식되면서 제1세계, 제2세계, 제3세계로 구분하던 정치적 삼극 체제는 의미를 잃었고, '제3세계'라는 용어의 정치적 의미도 퇴색했다. 이후 이 용어는 주로 경제 개발 수준이 낮은 국가들을 지칭하는 의미로 사용되었으나, 이러한 용법 역시 오늘날 현실을 제대로 반영하는지에 대한 논쟁이 있다.[16]

이미 냉전 시대에도 '제3세계'라는 용어는 비판에 직면했다. 경제학자 피터 바우어는 1980년대에 제3세계 국가로 분류되는 기준이 명확한 경제적 또는 정치적 근거 없이 임의적이라고 주장했다. 실제로 제3세계로 묶이는 국가들은 경제 발전 수준(원시적 경제부터 상당히 발전된 경제까지)과 정치적 성향(비동맹부터 소련 또는 서방에 기울어진 국가까지)이 매우 다양했다. 바우어가 제3세계 국가들의 공통적인 특징으로 언급한 것은 정부가 "서방의 원조를 요구하고 받는다"는 것이었으며, 그는 이에 대해 강하게 반대했다.[27] 이처럼 "제3세계"라는 총칭은 냉전 시대에도 그 안에 포함된 것으로 여겨지는 국가들 사이에 일관성 있거나 집합적인 정체성이 없었기 때문에 오해의 소지가 있다는 비판을 받았다.

1990년 이후로 "제3세계"라는 용어는 경제 개발 수준이 낮은 국가들을 지칭하는 의미로 발전했지만, 이마저도 여러 문제점을 안고 있다. 우선, 정치적 올바름의 관점에서 이 용어는 시대에 뒤떨어진 것으로 여겨진다. 이는 그 개념이 대부분 역사적인 용어이며, 오늘날 개발도상국의 의미를 충분히 설명할 수 없기 때문이다. 때로는 고정관념이나 멸시의 함의를 내포할 수 있다는 점도 문제로 지적된다.[30][31] 이러한 이유로 1960년대 초 등장했던 '미개발국'(underdeveloped country영어)이라는 용어가 정치인들에 의해 공식적으로 사용되기 시작한 후, 곧 '개발도상국'(developing country영어)이나 '저개발국'(less-developed country영어)으로 대체되었듯이, '제3세계' 역시 공식적인 자리에서는 점차 사용 빈도가 줄어들고 있다.[16]

더욱이 현대 사회에서는 과거 '제3세계'로 분류되던 국가들 간의 격차가 매우 커졌다. 1980년대 후반부터 일부 개발도상국들이 선진국보다 훨씬 높은 경제 성장률을 기록하는 '대수렴'(Great Convergence) 현상이 나타났으며,[11][12][25][26] 브라질, 인도, 인도네시아와 같은 BRICS 및 N-11 국가들의 부상은 이러한 변화를 상징적으로 보여준다. 이들 신흥 경제국은 더 이상 과거의 '빈곤 국가' 이미지나 높은 빈곤율, 자원 부족, 불안정한 재정 상태 등으로 정의하기 어렵다.[32] 또한 멕시코, 엘살바도르, 싱가포르 등 다양한 정치 체제를 가진 국가들이 존재하기 때문에,[18] 이들을 '제3세계'라는 단일한 범주로 묶는 것은 현실과 동떨어진 분류가 되었다.[33]

결론적으로, '제3세계'라는 용어는 냉전 시대의 특정 정치적 맥락에서 탄생했지만, 그 시대에도 이미 내적 다양성으로 인해 한계를 지니고 있었다. 냉전 종식 이후 경제적 의미로 주로 사용되었으나, 국가 간 경제적 격차 심화와 정치적 다양성 증대로 인해 오늘날에는 그 유효성이 크게 떨어졌다. 따라서 '개발도상국', '저개발 국가', 또는 글로벌 사우스와 같은 보다 구체적이거나 중립적인 용어들이 '제3세계'를 대체하며 사용되고 있다.[10][24]

6. 2. 제3세계주의에 대한 비판

제삼세계주의는 제1세계의 영향력에 맞서 제3세계 국가들의 연대를 주장하고, 타국의 내정 불간섭 및 국가 주권 존중 원칙을 강조하는 정치 운동이다. 이러한 사상을 표명하고 실천하는 대표적인 단체로는 비동맹 운동(NAM)과 77개국 그룹이 있으며, 이들은 제3세계 국가들 간뿐 아니라 제3세계와 제1세계 및 제2세계 간의 관계 및 외교의 기반을 제공한다.

그러나 이러한 개념은 독재 정권의 인권 침해와 정치 탄압에 대한 면죄부를 제공한다는 비판을 받았다.[8] 또한, 제3세계주의가 독재 국가에 대해 인권 침해와 정치적 억압을 은폐하는 무화과잎 역할을 한다는 비판도 있다.[23] 즉, 국가 주권과 내정 불간섭 원칙이 독재 정권의 인권 유린 행위를 가리고 정당화하는 데 악용될 수 있다는 지적이다.

참조

[1]

뉴스

If You Shouldn't Call It The Third World, What Should You Call It?

https://www.npr.org/[...]

2020-03-05

[2]

웹사이트

UNCTADstat - Classifications

https://unctadstat.u[...]

[3]

웹사이트

Classifications - UNCTAD Handbook of Statistics 2023

https://hbs.unctad.o[...]

unctad.org

[4]

웹사이트

TROIS MONDES, UNE PLANÈTE.

http://www.homme-mod[...]

2023-03-27

[5]

기타

[6]

논문

Why 'Third World'?: Origin, Definition and Usage

1987

[7]

서적

Dictionary of Human Geography

Wiley-Blackwell

2009

[8]

보고서

Report Back from the Third World Network Meeting Accra, 2005

http://ccs.ukzn.ac.z[...]

Centre for Civil Society

2005

[9]

논문

Third Worldism

2003-01-01

[10]

논문

Globalization: The Politics of Global Economic Relations and International Business

[11]

논문

On the structure of the present-day convergence

http://cliodynamics.[...]

2014

[12]

논문

Phases of global demographic transition correlate with phases of the Great Divergence and Great Convergence

http://cliodynamics.[...]

2015-06

[13]

뉴스

Third World America

http://www.macleans.[...]

MacLeans

2010-09-14

[14]

논문

What was the Third World

2003

[15]

서적

Westernizing the Third World (Ch 2)

Routledge

[16]

논문

Why Third World?

1979

[17]

서적

Third World Cities

https://books.google[...]

Psychology Press

2020-11-22

[18]

논문

In The Third World

1989

[19]

논문

Political Culture and a New Definition of the Third World

1995

[20]

서적

Dictionary of Human Geography (5th Ed.)

Wiley-Blackwell

2009

[21]

기타

[22]

논문

Why 'Third World'?: Origin, Definition and Usage

1987

[23]

보고서

Report Back from the Third World Network Meeting Accra, 2005

http://ccs.ukzn.ac.z[...]

Centre for Civil Society

2005

[24]

논문

Globalization: The Politics of Global Economic Relations and International Business

[25]

논문

On the structure of the present-day convergence

http://cliodynamics.[...]

2014

[26]

논문

Phases of global demographic transition correlate with phases of the Great Divergence and Great Convergence

http://cliodynamics.[...]

2015-06

[27]

뉴스

Third World America

http://www.macleans.[...]

MacLeans

2010-09-14

[28]

논문

What was the Third World

2003

[29]

서적

Westernizing the Third World (Ch 2)

Routledge

[30]

논문

Why Third World?

1979

[31]

논문

Why 'Third World'?: Origin, Definition and Usage

1987

[32]

서적

Third World Cities

https://books.google[...]

Psychology Press

2000

[33]

논문

In The Third World

1989

[34]

웹인용

Encyclopaedia Britannica: 제3세계

http://premium.brita[...]

2020-03-02

[35]

웹사이트

제3세계의 개념규정

https://ko.wikisourc[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com