추밀원 (일본)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

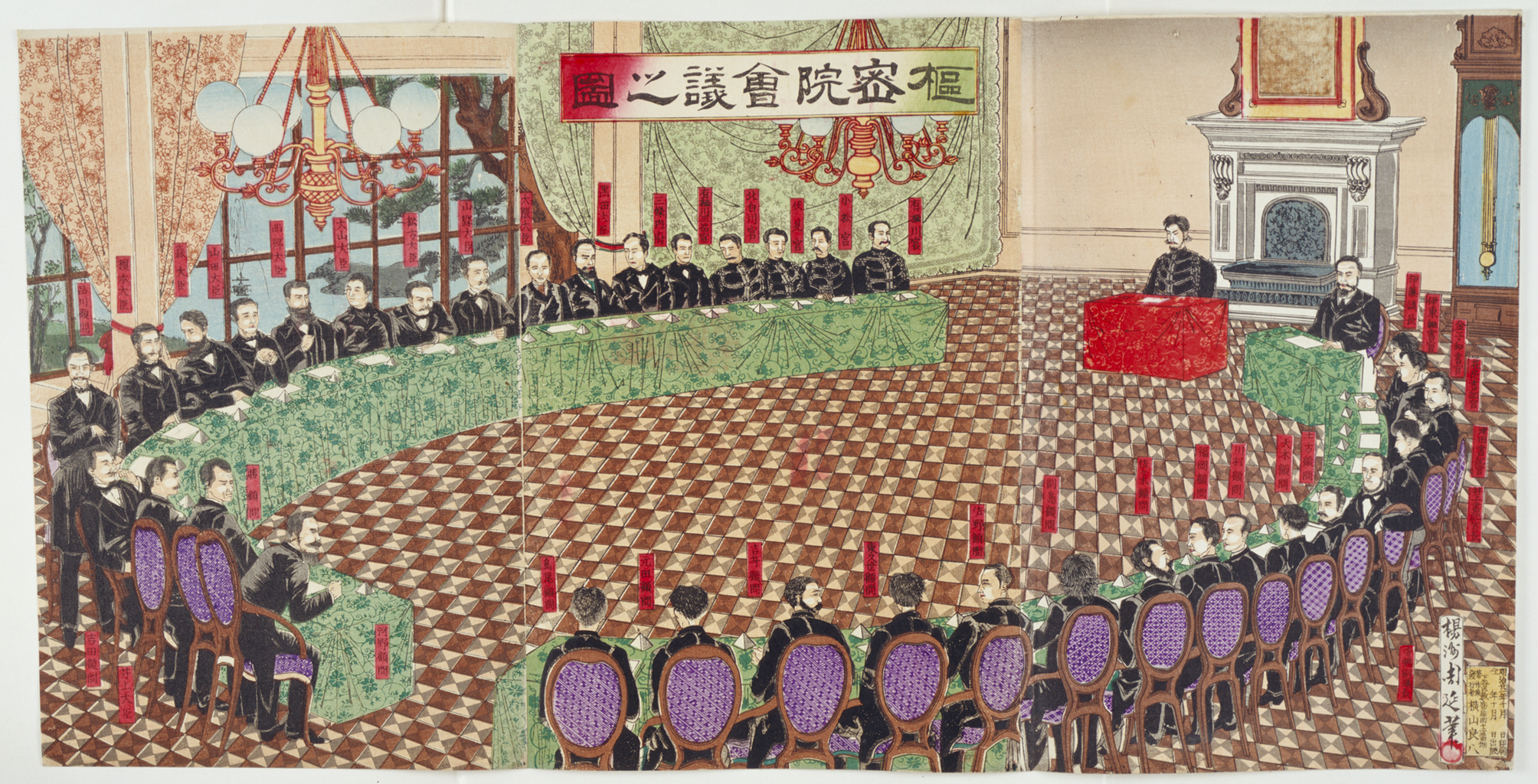

추밀원(일본)은 메이지 천황의 칙령에 따라 1888년 헌법 초안 심의를 위해 설립된 일본 제국의 최고 자문 기관이다. 추밀원은 천황의 자문에 응하여 중요 국사를 심의했으며, 헌법 개정, 조약 체결 등 광범위한 사안을 다루었다. 의장, 부의장, 고문관 등으로 구성되었으며, 국정에 막대한 영향력을 행사했으나 만주사변 이후 군부의 영향력 확대로 권한이 약화되었다. 1947년 일본국 헌법 시행과 함께 폐지되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 추밀원 - 중추원 (고려)

중추원은 고려 시대에 설치되어 왕명 출납, 숙위, 군기 등을 담당한 관청으로, 추밀원, 밀직사, 광정원 등으로 명칭이 변경되기도 했으며 공민왕 대에는 관제가 여러 차례 바뀌었다. - 추밀원 - 추밀원 (캐나다)

캐나다 추밀원은 캐나다 정부에 자문과 지원을 제공하는 위원회로, 내각이 핵심 역할을 수행하며 군주와 총독에게 조언을 제공하고 왕실의 결혼 동의와 같은 중요한 사안을 다루기도 한다. - 1888년 설립 - 컬럼비아 레코드

컬럼비아 레코드는 1888년 미국에서 설립된 음반사로, LP 레코드 형식을 최초로 도입하고 프랭크 시나트라, 밥 딜런 등 유명 아티스트들의 음반을 제작했으며, 현재 소니 뮤직 엔터테인먼트의 자회사로 운영된다. - 1888년 설립 - 자페이온

자페이온은 아테네에 위치한 근대 올림픽 부활을 기념하여 건설된 최초의 건축물로, 올림픽 경기장, 선수촌, 조직위원회 사무실 등으로 사용되었으며, 역사적인 행사 장소이자 현재는 컨퍼런스 및 전시 센터로 활용되고 있다. - 일본 제국의 정치 - 창씨개명

창씨개명은 일제강점기 조선총독부가 내선일체를 명분으로 조선인의 성과 이름을 일본식으로 바꾸도록 강요한 황국신민화 정책으로, 천황 중심의 국가 체계에 통합하려는 목적을 가졌다. - 일본 제국의 정치 - 귀족원 (일본)

귀족원 (일본)은 일본 제국 의회의 상원으로, 천황을 보좌하는 세습 귀족으로 구성되었으며, 중의원과 대조되는 역할을 수행하며 보수적인 성향을 보였다가, 제2차 세계 대전 이후 폐지되었다.

| 추밀원 (일본) | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 공식 명칭 | 추밀원 |

| 설치일 | 1888년 (메이지 21년) - 1947년 (쇼와 22년) |

| 주요 인사 | |

| 초대 의장 | 이토 히로부미 |

| 마지막 의장 | 시미즈 도루 |

| 초대 부의장 | 데라시마 무네노리 |

| 마지막 부의장 | 시오 에노스케 |

| 조직 구조 | |

| 기타 | |

2. 연혁

1888년(메이지 21년) 헌법 초안 심의를 위해 枢密院官制(슈미츠인칸세이) 및 枢密院事務規程(슈미츠인지무키테이)에 기반하여 설립되었으며(메이지 21년 4월 30일 칙령 제22호), 1889년(메이지 22년)에 공포된 일본제국 헌법에서도 천황의 최고 자문 기관으로 자리매김했다. 초대 의장은 이토 히로부미이다.[4]

국정에 막대한 권력을 가졌으며, 정당 정치 시대에도 번벌(藩閥, 한발)·관료제 정치의 아성을 이루었다. 그러나 1931년(쇼와 6년) 만주사변 이후 군부의 대두와 함께 그 영향력은 줄어들었다. 일본국 헌법 시행 전날인 1947년(쇼와 22년) 5월 2일부로 폐지되었다.[8]

2. 1. 설립 배경

1871년, 메이지 정부는 새로운 정부 발전을 감독하기 위해 좌우 중앙의 세 의회(좌우중앙 의회)를 설치하고, 이들을 원로원(元老(겐로))으로 통합하였다. 원로원은 메이지 헌법 작성을 감독했으며, 이후 추밀원 의원으로 구성되었다.[3]이토 히로부미를 의장으로 하는 일본의 추밀원은 1888년 4월 28일 메이지 천황의 칙령에 따라 헌법 초안을 심의하기 위해 설립되었다.[4] 1889년 2월 11일 천황이 공포한 새 헌법 제4장 제56조에는 "추밀원 의원은 추밀원 조직 규정에 따라 천황의 자문을 받았을 때 중요한 국사를 심의한다."라고 추밀원을 간략하게 언급하고 있다.

2. 2. 설립과 기능

1888년 4월 28일, 메이지 천황의 칙령에 따라 헌법 초안 심의를 위해 추밀원이 설립되었다.[4] 초대 의장은 이토 히로부미였다.[4] 1889년 헌법 공포 이후에는 천황의 최고 자문 기관으로 자리매김했다.추밀원은 다음과 같은 사안에 대해 천황에게 자문을 제공했다.

- 일본 제국 헌법 개정 제안

- 1889년 황실 규정 개정 제안

- 헌법 해석, 법률 및 조례 제안

- 계엄령 또는 선전포고 선포

- 조약 및 기타 국제 협정

- 즉위 계승 관련 사항

- 황실 규정에 따른 섭정 선포

- 천황이 직접 제출한 사항

추밀원은 사법 기능과 일부 집행 기능을 가졌으나, 입법 발의권은 없었다.

2. 3. 구성

추밀원은 의장 1명, 부의장 1명, 고문관 12명(이후 24명으로 확대), 서기관장 1명, 서기 3명으로 구성되었다.[4] 의장, 부의장, 고문관은 총리대신과 내각의 자문을 받아 천황이 종신으로 임명했다.[4] 총리대신과 각 국무대신은 당연직 고문관이었다.[4][9] 성년이 된 친왕은 추밀원 회의에 참석할 수 있었다.[4][11][12] 추밀원 의장의 궁중 석차는 제3위로 대훈위·내각총리대신에 이어, 국무대신·원수·조선총독 등보다 위였다.[9]2. 4. 운영 및 변화

추밀원은 도쿄 황궁(고쿄)에서 비밀리에 회의를 열었으며, 중요한 경우에는 천황이 직접 참석했다.[5] 초기에는 추밀원 의원들이 정부 요직을 겸임하는 경우가 많았으나, 점차 원로와 보수 관료들이 주축을 이루게 되었다.[6]1931년 만주사변 이후 군부의 영향력이 커지면서 추밀원의 권한은 약화되었다. 추밀원은 주요 정책 문제에 대해 협의 대상에서 제외되는 경우가 많았고, 1941년 진주만 공격과 같은 중대한 결정에서도 배제되었다.

추밀원은 내각과 정책 대립을 겪기도 했다. 1927년 제1차 와카쓰키 내각이 제출한 타이완은행 구제 긴급 칙령안을 부결시켜 내각 총사퇴를 이끌어낸 사건이 대표적이다. 이는 추밀원에 의해 내각이 무너진 유일한 사례로 기록된다.[4]

1930년에는 런던 해군 군축 조약 비준 문제를 둘러싸고 정부와 추밀원, 군부, 야당 (헌법정우회)이 대립하기도 했다. 정부 (헌법민정당 하마구치 유키오)는 조약 비준을 강행하려 했으나, 추밀원과 군부는 통수권 간범 문제를 제기하며 반대했다. 가토 간지 군령부장에 의한 비화상소까지 이루어졌으나, 하마구치 수상은 원로 니시조노미야 공망과 헌법학자 (미노베 다쓰키치와 사사키 소이치) 등의 지지를 바탕으로 추밀원에 강경하게 대응했고, 결국 추밀원이 양보하여 조약 비준이 이루어졌다.

야마가타 아리토모는 메이지 시대부터 다이쇼 시대에 걸쳐 추밀원을 반정당적 활동의 방패로 이용하기도 했으며, 1928년 불전 조약 비준 문제 등에서도 막후에서 영향력을 행사했다.

2. 5. 폐지

1947년 5월 3일, 일본국 헌법 시행과 함께 추밀원은 폐지되었다.[8]3. 조직 및 구성원

메이지 시대 초기인 1871년, 원로로 알려진 좌우중앙 세 의회가 새로운 정부 발전을 감독하기 위해 설립되었다. 이들은 메이지 헌법 작성을 감독하고 추밀원 의원이 되었다.[3]

1888년 4월 28일, 메이지 천황은 이토 히로부미를 의장으로 하는 추밀원을 설립하여 헌법 초안을 심의하도록 칙령을 내렸다.[4] 1889년 2월 11일 공포된 헌법 제4장 제56조는 추밀원에 대해 간략히 언급한다.

추밀원은 의장 1명, 부의장 1명, 의원 12명(이후 24명으로 확대), 서기관장 1명, 서기 3명으로 구성되었다. 의장과 부의장을 포함한 모든 의원은 총리대신과 내각의 자문을 받아 천황이 종신 임명했고, 총리대신과 각료는 당연직 의원이었다. 성년 황족(신노케(親王家), 오케(王家))은 회의에 참여할 수 있었다. 의장은 회의 소집 및 통제 권한을 가졌고, 도쿄 황궁에서 비밀리에 회의가 열렸으며, 중요한 경우 천황이 참석했다. 추밀원은 천황이 의견을 구하는 모든 사안을 심의했다.

3. 1. 조직

추밀원은 의장 1인(친임관), 부의장 1인(친임관), 고문관(친임관)으로 구성되었다(추밀원관제 2조·3조).[9] 고문관의 수는 24~28명이었는데, 처음에는 12명 이상이었다가 1890년에 25명, 1903년에 28명, 1913년에는 24명으로 조정되었다.

의장, 부의장, 고문관은 40세 이상이어야 했으며(추밀원관제 4조), “원훈 능숙한 사람을 선택한다”는 기준이 있었다.[9] 추밀원 의장의 궁중 석차는 제3위로 대훈위·내각총리대신 다음이었으며, 국무대신·원수·조선총독보다 높았다. 중신회의가 성립된 후에는 추밀원 의장도 중신에 포함되었다.

각 국무대신은 “고문관”으로서 의석을 가지고 표결에 참여할 권한을 가졌다(추밀원관제 11조 전단).[9] 그러나 국무대신이 표결에 참여할 수 있다는 규정은 내각에 불리하게 작용하기도 했다. 내각과 다른 추밀원 고문관이 대립할 경우, 정수로 인해 내각의 의견이 부결되기 쉬웠기 때문이다. 또한 내각이 추밀원의 결정에 반대하면 자신이 참여한 표결 결과에 따르지 않게 되어 모순이 발생했다.[10]

도쿄에 거주하는 성년 이상의 친왕도 의석을 가졌다(메이지 21년 5월 18일 칙지).[11][12] 회의에 참여하는 황족은 “성년의 황족”이 아니라 “성년의 친왕”이었다. 쇼와 천황의 동생들인 치치부노미야, 다카마쓰노미야, 미카사노미야 3명과 칸인노미야 야스히토 친왕이 해당되었지만, 모두 현역 군인이었기 때문에 황족의 출석은 없었다. 그러나 1945년 9월 12일 본회의에 다카마쓰노미야와 미카사노미야 2명이 출석했다.

다이쇼 시대 이후 현역 군인 고문관 임용은 없어졌다. 1946년 6월 8일 추밀원 본회의에 미카사노미야 다카히토 친왕이 황실 의원으로 출석하여 발언하기도 했다.

보조기관으로서 서기관장 1명(칙임관)과 서기관 3명(주임관)이 설치되었다(추밀원관제 2조·3조).[9]

3. 2. 구성원

추밀원은 의장 1명, 부의장 1명, 고문관으로 구성되었다.[9] 고문관 수는 처음에는 12명 이상이었으나, 1890년에 25명,[9] 1903년에 28명,[9] 1913년에는 24명으로 조정되었다.[9]의장, 부의장, 고문관은 40세 이상으로, "원훈(元勳)에 능숙한 사람" 중에서 총리대신과 내각의 자문을 받아 천황이 종신 임명했다.[9] 추밀원 의장의 궁중 석차는 대훈위·내각총리대신에 이어 제3위였다.

각 국무대신은 "고문관"으로서 의석을 가지고 표결에 참가할 권한을 가졌다.[9] 그러나 국무대신이 표결에 참여할 수 있다는 규정은 내각에 불리하게 작용하기도 했다. 내각과 다른 추밀원 고문관이 대립할 경우, 의원 수에서 내각의 의견이 부결되기 쉬웠기 때문이다.[10]

도쿄에 거주하는 성년 이상의 친왕도 회의에 참석할 수 있었다.[11][12] 그러나 실제로는 쇼와 천황의 동생들인 지치부노미야, 다카마쓰노미야, 미카사노미야와 칸인노미야 야스히토 친왕이 해당되었지만, 모두 현역 군인이었기 때문에 황족의 출석은 거의 없었다.

3. 3. 역대 의장 및 부의장

| 대 | 성명 | 재임 기간 |

|---|---|---|

| 1 | 이토 히로부미 | 1888년(메이지 21년) 4월 30일 ~ 1889년(메이지 22년) 10월 30일 |

| 2 | 오키 다카토 | 1889년(메이지 22년) 12월 24일 ~ 1891년(메이지 24년) 6월 1일 |

| 3 | 이토 히로부미 | 1891년(메이지 24년) 6월 1일 ~ 1892년(메이지 25년) 8월 8일 |

| 4 | 오키 다카토 | 1892년(메이지 25년) 8월 8일 ~ 1893년(메이지 26년) 3월 11일 |

| 5 | 야마가타 아리토모 | 1893년(메이지 26년) 3월 11일 ~ 1894년(메이지 27년) 12월 18일 |

| 6 | 쿠로다 키요타카 | 1895년(메이지 28년) 3월 17일 ~ 1900년(메이지 33년) 8월 25일 |

| 7 | 사이온지 킨모치 | 1900년(메이지 33년) 10월 27일 ~ 1903년(메이지 36년) 7월 13일 |

| 8 | 이토 히로부미 | 1903년(메이지 36년) 7월 13일 ~ 1905년(메이지 38년) 12월 21일 |

| 9 | 야마가타 아리토모 | 1905년(메이지 38년) 12월 21일 ~ 1909년(메이지 42년) 6월 14일 |

| 10 | 이토 히로부미 | 1909년(메이지 42년) 6월 14일 ~ 1909년(메이지 42년) 10월 26일 |

| 11 | 야마가타 아리토모 | 1909년(메이지 42년) 11월 17일 ~ 1922년(다이쇼 11년) 2월 1일 |

| 12 | 키요우라 케이고 | 1922년(다이쇼 11년) 2월 8일 ~ 1924년(다이쇼 13년) 1월 7일 |

| 13 | 하마오 아라타 | 1924년(다이쇼 13년) 1월 13일 ~ 1925년(다이쇼 14년) 9월 25일 |

| 14 | 호즈미 노부시게 | 1925년(다이쇼 14년) 10월 1일 ~ 1926년(다이쇼 15년) 4월 8일 |

| 15 | 쿠라토미 유사부로 | 1926년(다이쇼 15년) 4월 12일 ~ 1934년(쇼와 9년) 5월 3일 |

| 16 | 이치키 키토쿠로 | 1934년(쇼와 9년) 5월 3일 ~ 1936년(쇼와 11년) 3월 13일 |

| 17 | 히라누마 기이치로 | 1936년(쇼와 11년) 3월 13일 ~ 1939년(쇼와 14년) 1월 5일 |

| 18 | 코노에 후미마로 | 1939년(쇼와 14년) 1월 5일 ~ 1940년(쇼와 15년) 6월 24일 |

| 19 | 하라 요시미치 | 1940년(쇼와 15년) 6월 24일 ~ 1944년(쇼와 19년) 8월 7일 |

| 20 | 스즈키 칸타로 | 1944년(쇼와 19년) 8월 10일 ~ 1945년(쇼와 20년) 4월 7일 |

| 21 | 히라누마 기이치로 | 1945년(쇼와 20년) 4월 9일 ~ 1945년(쇼와 20년) 12월 3일 |

| 22 | 스즈키 칸타로 | 1945년(쇼와 20년) 12월 15일 ~ 1946년(쇼와 21년) 6월 13일 |

| 23 | 시미즈 도루 | 1946년(쇼와 21년) 6월 13일 ~ 1947년(쇼와 22년) 5월 2일 |

| 대 | 성명 | 재임 기간 |

|---|---|---|

| 1 | 테라시마 무네노리 | 1888년(메이지 21년) 5월 10일 ~ 1891년(메이지 24년) 9월 10일 |

| 2 | 소에지마 다네오미 | 1891년(메이지 24년) 9월 10일 ~ 1892년(메이지 25년) 3월 11일 |

| 3 | 히가시쿠제 미치토미 | 1892년(메이지 25년) 3월 17일 ~ 1912년(메이지 45년) 1월 4일 |

| 4 | 요시카와 아키마사 | 1912년(메이지 45년) 1월 9일 ~ 1917년(다이쇼 6년) 3월 20일 |

| 5 | 키요우라 케이고 | 1917년(다이쇼 6년) 3월 20일 ~ 1922년(다이쇼 11년) 2월 8일 |

| 6 | 하마오 아라타 | 1922년(다이쇼 11년) 2월 15일 ~ 1924년(다이쇼 13년) 1월 13일 |

| 7 | 이치키 키토쿠로 | 1924년(다이쇼 13년) 1월 14일 ~ 1925년(다이쇼 14년) 3월 30일 |

| 8 | 호즈미 노부시게 | 1925년(다이쇼 14년) 3월 30일 ~ 1925년(다이쇼 14년) 10월 1일 |

| 9 | 오카노 게이지로 | 1925년(다이쇼 14년) 10월 1일 ~ 1925년(다이쇼 14년) 12월 23일 |

| 10 | 쿠라토미 유사부로 | 1925년(다이쇼 14년) 12월 28일 ~ 1926년(다이쇼 15년) 4월 12일 |

| 11 | 히라누마 기이치로 | 1926년(다이쇼 15년) 4월 12일 ~ 1936년(쇼와 11년) 3월 13일 |

| 12 | 아라이 겐타로 | 1936년(쇼와 11년) 3월 13일 ~ 1938년(쇼와 13년) 1월 29일 |

| 13 | 하라 요시미치 | 1938년(쇼와 13년) 2월 3일 ~ 1940년(쇼와 15년) 6월 24일 |

| 14 | 스즈키 칸타로 | 1940년(쇼와 15년) 6월 24일 ~ 1944년(쇼와 19년) 8월 10일 |

| 15 | 시미즈 도루 | 1944년(쇼와 19년) 8월 10일 ~ 1946년(쇼와 21년) 6월 13일 |

| 16 | 우시오 시게노스케 | 1946년(쇼와 21년) 6월 13일 ~ 1947년(쇼와 22년) 5월 2일 |

'''굵은 글씨…내각총리대신 경험자'''

3. 4. 고문관

추밀원 고문관은 일본 추밀원을 구성하는 주요 직책 중 하나였다. 추밀원 관제 2조 및 3조에 따라, 고문관은 친임관으로 임명되었으며, 그 수는 24명에서 28명 사이였다.[9] 초기에는 12명 이상이었으나, 1890년(메이지 23년)에는 25명, 1903년(메이지 36년)에는 28명, 1913년(다이쇼 2년)에는 24명으로 조정되었다.고문관의 임용 자격은 40세 이상이었으며, "원훈(元勳)에 능숙한 사람"을 선택하는 것을 원칙으로 하였다.[9] 이들은 대훈위·내각총리대신 다음가는 궁중 석차 제3위에 해당하였으며, 국무대신, 원수, 조선총독보다 높은 지위에 있었다.

각 국무대신 또한 "고문관"으로서 추밀원 회의에 참석하여 표결에 참여할 권한을 가졌다.[9] 그러나 이는 내각과 추밀원 고문관 사이에 대립이 발생할 경우, 내각의 의견이 부결되기 쉬운 구조적인 문제를 야기하기도 했다.[10]

도쿄에 거주하는 성년 이상의 친왕 또한 추밀원 회의에 참석할 수 있는 의석을 가졌다.[11][12] 그러나 실제로는 쇼와 천황의 동생들인 지치부노미야, 다카마쓰노미야, 미카사노미야 3명과 칸인노미야 야스히토 친왕만이 해당되었고, 이들 모두 현역 군인이었기 때문에 황족의 출석은 거의 없었다.

야마가타 아리토모, 오야마 이와오 등 현역 군인 고문관도 있었지만, 다이쇼 시대 이후로는 이러한 임용은 사라졌다.

다음은 역대 추밀원 고문관 명단이다. 총 200여 명이 임명되었으며, 임명 순서대로 나열한다.

- 메이지 시대

- 오오키 타다토모(大木喬任), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1889년(메이지 22년) 12월 24일

- 카와무라 스미요시(川村純義), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1904년(메이지 37년) 8월 12일

- 후쿠오카 코우테이(福岡孝弟), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1919년(다이쇼 8년) 3월 7일

- 사사키 타카유키(佐佐木高行), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1910년(메이지 43년) 3월 2일

- 테라시마 무네노리(寺島宗則), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1888년(메이지 21년) 5월 10일

- 소에지마 타네오미(副島種臣), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1891년(메이지 24년) 9월 10일

- 사노 조우민(佐野常民), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1892년(메이지 25년) 7월 14일

- 히가시쿠세 미치요시(東久世通禧), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1890년(메이지 23년) 10월 24일

- 요시이 토미(吉井友実), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1891년(메이지 24년) 4월 22일

- 시나가와 야지로(品川弥二郎), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1891년(메이지 24년) 6월 1일

- 카츠 야스요시(勝安芳), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1899년(메이지 32년) 1월 21일

- 코노 토시가마(河野敏鎌), 1888년(메이지 21년) 4월 30일 - 1892년(메이지 25년) 3월 14일

- 히지카타 히사모토(土方久元), 1888년(메이지 21년) 5월 10일 - 1893년(메이지 26년) 3월 9일

- 요시다 키요나리(吉田清成), 1888년(메이지 21년) 5월 10일 - 1891년(메이지 24년) 8월 3일

- 모토다 에이후(元田永孚), 1888년(메이지 21년) 5월 10일 - 1891년(메이지 24년) 1월 22일

- 토리오 코야타(鳥尾小弥太), 1888년(메이지 21년) 6월 14일 - 1890년(메이지 23년) 5월 28일

- 노무라 야스시(野村靖), 1888년(메이지 21년) 11월 20일 - 1891년(메이지 24년) 3월 26일

- 쿠로다 키요타카(黒田清隆), 1889년(메이지 22년) 10월 25일 - 1892년(메이지 25년) 8월 8일

- 아오키 슈조(青木周蔵), 1889년(메이지 22년) 11월 8일 - 1889년(메이지 22년) 12월 24일

- 오쿠마 시게노부(大隈重信), 1889년(메이지 22년) 12월 24일 - 1891년(메이지 24년) 11월 12일

- 에노모토 타케아키(榎本武揚), 1890년(메이지 23년) 5월 17일 - 1891년(메이지 24년) 5월 29일

- 타나카 후지마로(田中不二麿), 1890년(메이지 23년) 6월 27일 - 1891년(메이지 24년) 6월 1일

- 이노우에 고(井上毅), 1890년(메이지 23년) 7월 19일 - 1893년(메이지 26년) 3월 7일

- 오자키 타다하루(尾崎忠治), 1890년(메이지 23년) 8월 21일 - 1905년(메이지 38년) 10월 16일

- 야나기하라 마에미츠(柳原前光), 1890년(메이지 23년) 11월 18일 - 1891년(메이지 24년) 7월 25일

- 오야마 이와오(大山巌), 1891년(메이지 24년) 5월 17일 - 1892년(메이지 25년) 8월 8일

- 히가시쿠세 미치요시(東久世通禧), 1891년(메이지 24년) 7월 21일 - 1892년(메이지 25년) 3월 17일

- 카이에다 신기(海江田信義), 1891년(메이지 24년) 9월 5일 - 1906년(메이지 39년) 10월 27일

- 테라시마 무네노리(寺島宗則), 1891년(메이지 24년) 9월 10일 - 1893년(메이지 26년) 6월 7일

- 사이고 쥬도(西郷従道), 1892년(메이지 25년) 1월 28일 - 1892년(메이지 25년) 6월 30일

- 야마다 아키요시(山田顕義), 1892년(메이지 25년) 1월 28일 - 1892년(메이지 25년) 11월 14일

- 시나가와 야지로(品川弥二郎), 1892년(메이지 25년) 3월 11일 - 1892년(메이지 25년) 6월 30일

- 무쓰 문미쓰(陸奥宗光), 1892년(메이지 25년) 3월 14일 - 1892년(메이지 25년) 8월 8일

- 소에지마 타네오미(副島種臣), 1892년(메이지 25년) 6월 8일 - 1905년(메이지 38년) 1월 31일

- 에노모토 타케아키(榎本武揚), 1892년(메이지 25년) 8월 8일 - 1894년(메이지 27년) 1월 22일

- 사노 조우민(佐野常民), 1892년(메이지 25년) 8월 8일 - 1902년(메이지 35년) 12월 7일

- 타카시마 토모노스케(高島鞆之助), 1892년(메이지 25년) 8월 8일 - 1895년(메이지 28년) 9월 27일

- 카바야마 스케토키(樺山資紀), 1892년(메이지 25년) 8월 8일 - 1894년(메이지 27년) 7월 17일

- 타나카 후지마로(田中不二麿), 1892년(메이지 25년) 8월 17일 - 1909년(메이지 42년) 2월 1일

- 코노 토시가마(河野敏鎌), 1893년(메이지 26년) 3월 7일 - 1893년(메이지 26년) 11월 14일

- 닌레이 케이한(仁礼景範), 1893년(메이지 26년) 3월 11일 - 1900년(메이지 33년) 11월 22일

- 노무라 야스시(野村靖), 1893년(메이지 26년) 11월 10일 - 1894년(메이지 27년) 10월 15일

- 호소카와 준지로(細川潤次郎), 1893년(메이지 26년) 11월 10일 - 1923년(다이쇼 12년) 7월 20일

- 카와세 마사타카(河瀬真孝), 1894년(메이지 27년) 2월 10일 - 1919년(다이쇼 8년) 9월 29일

- 니시조인 긴모치(西園寺公望), 1894년(메이지 27년) 5월 10일 - 1894년(메이지 27년) 10월 3일

- 나카무타 쿠라노스케(中牟田倉之助), 1894년(메이지 27년) 7월 17일 - 1916년(다이쇼 5년) 3월 30일

- 오토리 케이스케(大鳥圭介), 1894년(메이지 27년) 11월 10일 - 1911년(메이지 44년) 6월 15일

- 미요시 시게토미(三好重臣), 1894년(메이지 27년) 12월 18일 - 1897년(메이지 30년) 9월 11일

- 쿠키 류이치(九鬼隆一), 1895년(메이지 28년) 6월 25일 - 1931년(쇼와 6년) 8월 18일

- 타카사키 마사카제(高崎正風), 1895년(메이지 28년) 6월 25일 - 1912년(메이지 45년) 2월 28일

- 토리오 코야타(鳥尾小弥太), 1895년(메이지 28년) 6월 25일 - 1905년(메이지 38년) 4월 13일

- 카바야마 스케토키(樺山資紀), 1896년(메이지 29년) 6월 2일 - 1896년(메이지 29년) 9월 20일

- 니시 토쿠지로(西徳二郎), 1897년(메이지 30년) 3월 18일 - 1897년(메이지 30년) 11월 6일

- 스기 마고시치로(杉孫七郎), 1897년(메이지 30년) 9월 11일 - 1920년(다이쇼 9년) 5월 3일

- 하치스카 시게나가(蜂須賀茂韶), 1897년(메이지 30년) 11월 6일 - 1918년(다이쇼 7년) 2월 11일

- 키요오카 쿠마하루(清岡公張), 1898년(메이지 31년) 3월 18일 - 1901년(메이지 34년) 2월 25일

- 히라타 토스케(平田東助), 1898년(메이지 31년) 11월 9일 - 1898년(메이지 31년) 12월 2일

- 타카시마 토모노스케(高島鞆之助), 1899년(메이지 32년) 2월 14일 - 1916년(다이쇼 5년) 1월 11일

- 이토 미요지(伊東巳代治), 1899년(메이지 32년) 3월 28일 - 1934년(쇼와 9년) 2월 19일

- 시나가와 야지로(品川弥二郎), 1899년(메이지 32년) 7월 15일 - 1900년(메이지 33년) 2월 26일

- 이와쿠라 구사다(岩倉具定), 1900년(메이지 33년) 2월 13일 - 1910년(메이지 43년) 6월 16일

- 노무라 야스시(野村靖), 1900년(메이지 33년) 3월 9일 - 1910년(메이지 43년) 1월 24일

- 하야시 토모유키(林友幸), 1900년(메이지 33년) 4월 16일 - 1907년(메이지 40년) 11월 8일

- 쿠로다 키요쓰나(黒田清綱), 1900년(메이지 33년) 4월 16일 - 1917년(다이쇼 6년) 3월 23일

- 니시 토쿠지로(西徳二郎), 1901년(메이지 34년) 11월 25일 - 1912년(메이지 45년) 3월 13일

- 아오키 슈조(青木周蔵), 1901년(메이지 34년) 11월 25일 - 1906년(메이지 39년) 1월 7일

- 야마가타 아리토모(山縣有朋), 1903년(메이지 36년) 7월 13일 - 1905년(메이지 38년) 12월 21일

- 마쓰가타 마사요시(松方正義), 1903년(메이지 36년) 7월 13일 - 1917년(다이쇼 6년) 5월 2일

- 코노에 아쓰마로(近衛篤麿), 1903년(메이지 36년) 12월 4일 - 1904년(메이지 37년) 1월 2일

- 카바야마 스케토키(樺山資紀), 1904년(메이지 37년) 10월 21일 - 1922년(다이쇼 11년) 2월 8일

- 세쇼 아츠시(税所篤), 1905년(메이지 38년) 4월 28일 - 1910년(메이지 43년) 6월 21일

- 이토 히로부미(伊藤博文), 1906년(메이지 39년) 1월 9일 - 1909년(메이지 42년) 10월 26일

- 코무라 주타로(小村寿太郎), 1906년(메이지 39년) 1월 9일 - 1912년(다이쇼 원년) 11월 26일

- 카네코 켄타로(金子堅太郎), 1906년(메이지 39년) 1월 9일 - 1942년(쇼와 17년) 5월 16일

- 스에마쓰 켄쵸(末松謙澄), 1906년(메이지 39년) 3월 3일 - 1920년(다이쇼 9년) 10월 6일

- 키요우라 게이고(清浦奎吾), 1906년(메이지 39년) 4월 13일 - 1917년(다이쇼 6년) 3월 20일

- 소네 아라스케(曾禰荒助), 1906년(메이지 39년) 4월 13일 - 1907년(메이지 40년) 9월 21일

- 난부 가메오(南部甕男), 1906년(메이지 39년) 7월 3일 - 1923년(다이쇼 12년) 9월 19일

- 카토 히로유키(加藤弘之), 1906년(메이지 39년) 12월 10일 - 1916년(다이쇼 5년) 2월 9일

- 혼다 치카오(本田親雄), 1907년(메이지 40년) 9월 21일 - 1910년(메이지 43년) 3월 1일

- 아오키 슈조(青木周蔵), 1908년(메이지 41년) 2월 6일 - 1914년(다이쇼 3년) 2월 16일

- 쓰즈키 케이로쿠(都筑馨六), 1909년(메이지 42년) 2월 23일 - 1923년(다이쇼 12년) 7월 5일

- 오오키미 쓰네(大給恒), 1909년(메이지 42년) 2월 23일 - 1911년(메이지 44년) 1월 6일

- 야마가타 아리토모(山縣有朋), 1909년(메이지 42년) 6월 14일 - 1910년(메이지 43년) 11월 17일

- 카가와 케이조(香川敬三), 1909년(메이지 42년) 6월 16일 - 1915년(다이쇼 4년) 3월 18일

- 와타나베 센슈(渡辺千秋), 1909년(메이지 42년) 6월 16일 - 1911년(메이지 44년) 4월 1일

- 마키노 노부아키(牧野伸顕), 1909년(메이지 42년) 11월 17일 - 1921년(다이쇼 10년) 2월 19일

- 요시카와 아키마사(芳川顕正), 1910년(메이지 43년) 2월 3일 - 1912년(메이지 45년) 1월 9일

- 마쓰다이라 마사나오(松平正直), 1910년(메이지 43년) 10월 14일 - 1915년(다이쇼 4년) 4월 20일

- 미우라 고로(三浦梧楼), 1910년(메이지 43년) 10월 14일 - 1924년(다이쇼 13년) 1월 22일

- 후나코시 마모루(船越衛), 1910년(메이지 43년) 10월 14일 - 1913년(다이쇼 2년) 12월 23일

- 하마오 아라타(濱尾新), 1911년(메이지 44년) 8월 14일 - 1922년(다이쇼 11년) 2월 15일

- 하나부사 요시모토(花房義質), 1911년(메이지 44년) 12월 25일 - 1917년(다이쇼 6년) 7월 9일

- 슈부 코우헤이(周布公平), 1912년(메이지 45년) 1월 9일 - 1913년(다이쇼 2년) 7월 31일

- 키쿠치 다이로쿠(菊池大麓), 1912년(메이지 45년) 5월 8일 - 1917년(다이쇼 6년) 8월 20일

- 키타가키 쿠니미치(北垣国道), 1912년(메이지 45년) 5월 8일 - 1916년(다이쇼 5년) 1월 16일

- 다이쇼 시대

- 소가 유준(曾我祐準), 1915년(다이쇼 4년) 4월 27일 - 1923년(다이쇼 12년) 12월 28일

- 코마츠바라 에이타로(小松原英太郎), 1916년(다이쇼 5년) 1월 13일 - 1919년(다이쇼 8년) 12월 26일

- 호즈미 겐쥬(穂積陳重), 1916년(다이쇼 5년) 1월 26일 - 1925년(다이쇼 14년) 3월 30일

- 야스히로 반이치로(安廣伴一郎), 1916년(다이쇼 5년) 3월 4일 - 1924년(다이쇼 13년) 6월 22일

- 오카베 나가토시(岡部長職), 1916년(다이쇼 5년) 4월 8일 - 1925년(다이쇼 14년) 12월 27일

- 쿠로키 타메사다(黒木為楨), 1917년(다이쇼 6년) 4월 27일 - 1923년(다이쇼 12년) 2월 4일

- 아리지 시나모토(有地品之允), 1917년(다이쇼 6년) 4월 27일 - 1919년(다이쇼 8년) 1월 17일

- 이치키 키토쿠로(一木喜徳郎), 1917년(다이쇼 6년) 8월 14일 - 1924년(다이쇼 13년) 1월 14일

- 쿠보타 유즈루(久保田譲), 1917년(다이쇼 6년) 11월 3일 - 1936년(쇼와 11년) 4월 14일

- 토미 마사아키(富井政章), 1918년(다이쇼 7년) 4월 18일 - 1935년(쇼와 10년) 9월 14일

- 요시카와 아키마사(芳川顕正), 1919년(다이쇼 8년) 3월 13일 - 1920년(다이쇼 9년) 1월 10일

- 이노우에 카츠노스케(井上勝之助), 1919년(다이쇼 8년) 3월 13일 - 1929년(쇼와 4년) 11월 3일

- 히라야마 시게노부(平山成信), 1919년(다이쇼 8년) 10월 27일 - 1929년(쇼와 4년) 9월 25일

- 이시구로 타다미쓰(石黒忠悳), 1920년(다이쇼 9년) 2월 17일 - 1936년(쇼와 11년) 12월 24일

- 아리마쓰 히데요시(有松英義), 1920년(다이쇼 9년) 2월 17일 - 1927년(쇼와 2년) 9월 25일

- 친다 스테미(珍田捨巳), 1920년(다이쇼 9년) 10월 22일 - 1929년(쇼와 4년) 1월 16일

- 마쓰오카 야스타케(松岡康毅), 1920년(다이쇼 9년) 10월 22일 - 1923년(다이쇼 12년) 9월 5일

- 쿠라토미 유우사부로(倉富勇三郎), 1920년(다이쇼 9년) 10월 22일 - 1925년(다이쇼 14년) 12월 28일

- 나카무라 유지로(中村雄次郎), 1922년(다이쇼 11년) 2월 15일 - 1928년(쇼와 3년) 10월 20일

- 야마가타 이사부로(山縣伊三郎), 1922년(다이쇼 11년) 11월 4일 - 1927년(쇼와 2년) 9월 24일

- 야마카와 켄지로(山川健次郎), 1923년(다이쇼 12년) 2월 26일 - 1931년(쇼와 6년) 6월 26일

- 타케이 모리마사(武井守正), 1923년(다이쇼 12년) 7월 12일 - 1926년(다이쇼 15년) 12월 4일

- 메가타 타네타로(目賀田種太郎), 1923년(다이쇼 12년) 9월 26일 - 1926년(다이쇼 15년) 9월 10일

- 나카노코지 렌(仲小路廉), 1923년(다이쇼 12년) 9월 26일 - 1924년(다이쇼 13년) 1월 17일

- 오오모리 쇼이치(大森鍾一), 1923년(다이쇼 12년) 9월 26일 - 1927년(쇼와 2년) 3월 3일

- 쿠로다 나가나리(黒田長成), 1924년(다이쇼 13년) 1월 14일 - 1939년(쇼와 14년) 8월 14일

- 후루이치 쿠니타케(古市公威), 1924년(다이쇼 13년) 1월 14일 - 1934년(쇼와 9년) 1월 28일

- 히라누마 기이치로(平沼騏一郎), 1924년(다이쇼 13년) 2월 2일 - 1926년(다이쇼 15년) 4월 12일

- 마쓰무로 이타루(松室致), 1924년(다이쇼 13년) 4월 5일 - 1931년(쇼와 6년) 2월 16일

- 에기 센지(江木千之), 1924년(다이쇼 13년) 6월 28일 - 1932년(쇼와 7년) 8월 22일

- 우치다 야스야(内田康哉), 1925년(다이쇼 14년) 3월 30일 - 1929년(쇼와 4년) 6월 26일

- 하다이 로쿠로(八代六郎), 1925년(다이쇼 14년) 12월 28일 - 1930년(쇼와 5년) 6월 30일

4. 권한 및 역할

헌법에 따라 추밀원은 천황의 자문에 응하여 중요한 국무를 심의하는 최고 자문 기관이자, 황실 기관, 그리고 권한 재판소로서의 세 가지 지위를 가졌다.[13] 이 중 중앙 행정 관청으로서의 성격을 갖는 것은 권한 재판소로서의 지위뿐이었다.[13]

추밀원은 시정에 관여할 수 없었고(추밀원 관제 제8조), 대신 이외와 공무상 교섭을 하는 것을 금지당했다(추밀원 사무 규정 제3조).

4. 1. 천황 보필 기관

대일본제국헌법 제56조에 따라 천황의 자문에 응하고, 중요한 국무에 관하여 심의하는 최고 자문 기관으로 기능했다.[14] 이토 히로부미는 추밀원을 "내각과 함께 헌법상 최고의 보좌기관"으로 정의했다.[5]추밀원 설치 당시 추밀원 관제 제6조에 따라 추밀원에 자문을 구해야 하는 사항은 다음과 같았다.[15]

| 번호 | 자문 사항 |

|---|---|

| 1 | 헌법 및 헌법에 부속하는 법률의 해석에 관한 것 및 예산 기타 회계상의 의의에 관한 분쟁 |

| 2 | 헌법의 개정 또는 헌법에 부속하는 법률의 개정에 관한 초안 |

| 3 | 중요한 칙령 |

| 4 | 신법의 초안 또는 현행 법률의 폐지 개정에 관한 초안, 열국 협상의 조약 및 행정 조직의 계획 |

| 5 | 전항에 게재하는 것 외 행정 또는 회계상 중요한 사항에 대하여 특히 칙명을 가지고 자문을 구했을 때 또는 법률 명령에 따라 특히 추밀원의 자문을 거칠 것을 요할 때 |

이후 메이지 23년(1890년) 칙령 제216호에 따라 자문을 구해야 하는 사항이 변경되었다.

| 번호 | 자문 사항 |

|---|---|

| 1 | 황실전범에서 그 권한에 속하게 한 사항 |

| 2 | 헌법의 조항 또는 헌법에 부속하는 법률 칙령에 관한 초안 및 의의 |

| 3 | 대일본제국헌법 제14조 계엄령의 선포, 동 제8조 및 제70조의 칙령 및 기타 벌칙의 규정이 있는 칙령 |

| 4 | 열국 협상의 조약 및 약속 |

| 5 | 추밀원의 관제 및 사무 규정의 개정에 관한 사항 |

| 6 | 전항에 게재하는 것 외 임시로 자문을 구한 사항 |

1899년(메이지 32년), 야마가타 내각은 문관 임용령 개정(자유 임용 폐지, 정당원의 문관 취임 저지)을 '임시 자문' 형태로 추밀원에 자문했다. 이후 문관 임용령이 자유 임용으로 개정되지 않도록 어사타서[16] 형태로 문관 제도, 교육에 관한 칙령, 각성 관제를 자문하게 했다.

쇼와 13년(1938년) 칙령 제774호에 따라 다시 개정되었다.

| 번호 | 자문 사항 |

|---|---|

| 1 | 황실전범 및 황실령에서 추밀원의 권한에 속하게 한 사항 및 특히 자문을 구한 황실령 |

| 2 | 제국헌법의 조항에 관한 초안 및 의의 |

| 3 | 제국헌법에 부속하는 법률 및 칙령 |

| 4 | 추밀원의 관제 및 사무 규정의 개정 |

| 5 | 제국헌법 제8조 및 제70조의 칙령 |

| 6 | 국제 조약의 체결 |

| 7 | 제국헌법 제14조의 계엄의 선포 |

| 8 | 교육에 관한 중요한 칙령 |

| 9 | 행정 각부의 관제 기타의 관규에 관한 중요한 칙령 |

| 10 | 훈장 및 사면의 기초에 관한 칙령 |

| 11 | 전 각호에 게재하는 것 외 특히 자문을 구한 사항 |

추밀원은 시정에 관여할 수 없었고(추밀원 관제 제8조), 대신 이외와 공무상 교섭을 하는 것을 금지당했다(추밀원 사무 규정 제3조).

4. 2. 자문 사항

4. 3. 황실 기관

구(舊) 황실전범(皇室典範)에서 추밀원은 황족회의와 함께 황족 자치 기관으로 자리매김되었다.[17]구 황실전범 등에서 추밀원이 자문에 응하도록 규정된 사항은 다음과 같다.[18]

| 순서 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 황위 계승 순서 변경에 관한 천황의 자문에 응하는 것 (구 황실전범 9조) |

| 2 | 태부(太傅) 임명에 관한 섭정(摂政)의 자문에 응하는 것 (구 황실전범 27조) |

| 3 | 태부의 퇴직에 관한 섭정의 자문에 응하는 것 (구 황실전범 29조) |

| 4 | 세전어료(世伝御料)에 편입할 토지 및 물건에 관한 천황의 자문에 응하는 것 (구 황실전범 46조) |

| 5 | 황실전범 조항의 개정 또는 증보에 관한 천황의 자문에 응하는 것 (구 황실전범 62조) |

| 6 | 황족의 신적강하(臣籍降下)에 관한 천황의 자문에 응하는 것 (구 황실전범 증보 5조) |

| 7 | 황족의 실종선고(失踪宣告)에 관한 천황의 자문에 응하는 것 (황족신위령(皇族身位令) 21조) |

| 8 | 연호(元号) 제정에 관한 천황의 자문에 응하는 것 (등극령(登極令) 2조) |

또한, 자문을 기다리지 않고 추밀원이 먼저 의결할 수 있도록 규정된 사항은 다음과 같다.[19]

| 순서 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 천황이 장기간의 질병으로 인해 섭정을 두어야 할 경우의 결정 (구 황실전범 19조) |

| 2 | 섭정 또는 섭정이 될 자에게 정신 또는 신체의 중병 또는 중대한 사고가 있는 경우의 순서 변경 (구 황실전범 25조) |

4. 4. 권한 재판소

추밀원은 세 가지 지위를 가졌는데, 1. 보필 기관, 2. 황실 기관, 3. 권한 재판소였다.[13] 이 중 중앙 행정 관청의 성격을 가진 것은 권한 재판소로서의 지위뿐이었다.[13]5. 회의

회의는 원칙적으로 천황의 참석 하에 개최되었다(추밀원관제 제1조).[22] 고문관 10명 이상이 출석해야 회의를 개최할 수 있었으며(추밀원 관제 제9조)[22], 각 대신은 직권상 고문관 지위를 가지고 의석에 참석하여 표결권을 가졌다. 대신을 제외하고 정족수를 10명으로 한 것은 당시 내각 구성원이 내각총리대신 및 각 성 대신(궁내대신은 제외) 총 10명이었고, 이보다 적으면 안 되기 때문이었다.[23]

회의 수석은 추밀원 의장이 맡았지만, 의장에게 사고가 있을 때는 부의장이, 의장과 부의장 모두 사고가 있을 때는 고문관이 서열에 따라 회의 수석이 되었다(추밀원관제 10조)[22]

의장은 추밀원에 제출할 사항을 서기관장에게 지시하여 심사하게 하고, 회의에 올릴 안건의 보고서를 작성하게 하는 것이 관례였다(사무규정 제4조).[22] 그러나 필요하다고 판단되는 경우에는 의장이 직접 보고를 맡거나, 고문관 1명 또는 여러 명에게 위임할 수도 있었다(사무규정 제4조 제2항).[22] 심사 보고서는 관련 문서와 함께 회의 개최일 최소 3일 전에 각 위원에게 전달해야 했다(사무규정 제5조, 제7조).[22]

추밀원이 의결한 의견은 의장이 천황에게 상주하고, 동시에 내각총리대신에게 통보해야 했다(사무규정 제13조).[22] 회의 의사록은 의장과 서기관 또는 출석 서기관이 서명하여 정확함을 증명해야 했다(사무규정 제14조).[22]

메이지 21년(1888년)부터 쇼와 22년(1947년) 추밀원이 폐지될 때까지 열린 회의 관련 문서는 대부분 국립공문서관에서 공개되어 있으며, 인터넷으로도 열람할 수 있다. 다만 쇼와 20년(1945년) 8월 15일 이후의 본회의 의사록 등 일부 문서는 당초 비공개 상태였다. 역사학자 요시다 유는 이러한 비공개 조치가 친왕이 본회의에 출석했던 시기와 일치한다는 점을 지적하며, "직궁(천황의 자녀나 형제인 궁)이 상당히 자유롭게 발언했던 것 같다. 아마도 기록 비공개는 직궁을 비롯한 황족의 정치적 발언을 '봉인'하기 위한 조치였을 것으로 추측된다"고 언급했다.[24] 2022년 현재는 미카사노미야 다카히토 친왕이 황실 의원으로 출석하여 발언한, 일본국 헌법 초안 심의를 했던 6월 8일 추밀원 본회의 기록을 포함하여 공개되어 있다.[25]

5. 1. 개최

회의는 원칙적으로 천황의 참석 하에 개최한다(추밀원관제 제1조).[22]추밀원관제 제8조에는 “추밀원은 행정 및 입법의 사항에 관하여 천황의 최고 자문 기관이지만, 시정에 간섭하지 않는다”라고 규정하고, 사무규정 제2조에는 “추밀원은 제국의회 또는 그 일원, 관서 또는 신민으로부터 청원, 상서 기타 통신을 받을 수 없다”, 제3조에는 “추밀원은 내각 및 각 성 대신과만 공무상의 교섭을 가지며, 그 밖의 관서, 제국의회 또는 관민과 문서를 왕복하거나 그 밖의 교섭을 가질 수 없다”라고 규정되어 있다. 즉, 추밀원은 내각 및 각 성 대신과만 교섭할 수 있을 뿐, 그 밖의 관청, 제국의회 또는 국민과 문서를 왕복하거나 그 밖의 교섭을 할 수 없다.

5. 2. 정족수

회의는 고문관 10명 이상이 출석해야 개최할 수 있었다(추밀원 관제 제9조)[22]. 각 대신은 직권상 고문관 지위를 가지고 의석에 참석하여 표결권을 가졌지만, 대신을 제외하고 정족수를 10명으로 한 것은 당시 내각 구성원이 내각총리대신 및 각 성 대신(궁내대신은 제외) 총 10명이었고, 이보다 적으면 안 되기 때문이었다.[23]5. 3. 회의 수석

회의 수석은 추밀원 의장이 맡지만, 의장에게 사고가 있을 때는 부의장이, 의장과 부의장 모두 사고가 있을 때는 고문관이 서열에 따라 회의 수석이 된다(추밀원관제 10조)[22].5. 4. 의결

추밀원 관제 제8조에는 "추밀원은 행정 및 입법의 사항에 관하여 천황의 최고 자문 기관이지만, 시정에 간섭하지 않는다"라고 규정되어 있고, 사무규정 제2조에는 "추밀원은 제국의회 또는 그 일원, 관서 또는 신민으로부터 청원, 상서 기타 통신을 받을 수 없다", 제3조에는 "추밀원은 내각 및 각 성 대신과만 공무상의 교섭을 가지며, 그 밖의 관서, 제국의회 또는 관민과 문서를 왕복하거나 그 밖의 교섭을 가질 수 없다"라고 규정되어 있다.[22] 즉, 추밀원은 내각 및 각 성 대신과만 교섭할 수 있을 뿐, 그 밖의 관청, 제국의회 또는 국민과 문서를 왕복하거나 그 밖의 교섭을 할 수 없다.5. 5. 심사 보고서

의장은 추밀원에 제출할 사항을 서기관장에게 지시하여 심사하게 하고, 회의에 올릴 안건의 보고서를 작성하게 하는 것이 관례였다(사무규정 제4조).[22] 그러나 필요하다고 판단되는 경우에는 의장이 직접 보고를 맡거나, 고문관 1명 또는 여러 명에게 위임할 수도 있었다(사무규정 제4조 제2항).[22]보고는 고문관이 하든, 서기관장이 하든 심사 보고서는 의장에게 제출해야 했다.

심사 보고서는 관련 문서와 함께 회의 개최일 최소 3일 전에 각 위원에게 전달해야 했다(사무규정 제5조, 제7조).[22]

5. 6. 의결 의견

추밀원이 의결한 의견은 의장이 천황에게 상주하고, 동시에 내각총리대신에게 통보해야 했다(사무규정 제13조).[22] 회의 의사록은 의장과 서기관 또는 출석 서기관이 서명하여 정확함을 증명해야 했다(사무규정 제14조).[22]5. 7. 기록

메이지 21년(1888년)부터 쇼와 22년(1947년) 추밀원이 폐지될 때까지 열린 회의 관련 문서는 대부분 국립공문서관에서 공개되어 있으며, 인터넷으로도 열람할 수 있다. 다만 쇼와 20년(1945년) 8월 15일 이후의 본회의 의사록 등 일부 문서는 당초 비공개 상태였다. 역사학자 요시다 유는 이러한 비공개 조치가 친왕이 본회의에 출석했던 시기와 일치한다는 점을 지적하며, "직궁(천황의 자녀나 형제인 궁)이 상당히 자유롭게 발언했던 것 같다. 아마도 기록 비공개는 직궁을 비롯한 황족의 정치적 발언을 '봉인'하기 위한 조치였을 것으로 추측된다"고 언급했다.[24] 2022년 현재는 미카사노미야 다카히토 친왕이 황실 의원으로 출석하여 발언한, 일본국 헌법 초안 심의를 했던 6월 8일 추밀원 본회의 기록을 포함하여 공개되어 있다.[25]6. 내각과의 관계

1927년(쇼와 2년), 제1차 와카쓰키 내각은 타이완은행 구제를 위한 긴급 칙령안이 추밀원에서 19대 11로 부결되자 내각 총사퇴를 단행했다. 이는 추밀원에 의해 내각이 무너진 유일한 사례이다. 그러나 추밀원 의안 부결이 내각 총사퇴를 강제하는 규정은 없었으며, 와카쓰키 레이지로 총리의 유약한 성격이 사퇴 결단의 원인으로 지적되기도 한다.[6]

1930년(쇼와 5년)에는 하마구치 내각의 런던 해군 군축 조약 비준 문제를 둘러싸고 정부, 추밀원, 해군 군령부, 하토야마 이치로 중심의 야당(헌법정우회) 간 대립이 발생했다. 조약 비준에 반대하는 측은 내각이 군부 의향을 무시하고 군축을 단행하는 것은 천황의 통수권을 침해하는 것이라며 비난했다(통수권 간범). 가토 간지 군령부장의 비화상소까지 이어지며 추밀원 내 반(反) 하마구치 내각 움직임이 거세졌다.

하지만, 하마구치 오사치 총리는 원로 사이온지 긴모치, 헌법학자 미노베 다쓰키치와 사사키 소이치, 여론의 지지를 바탕으로 추밀원에 강경하게 대응했다. 추밀원의 거물 고문관 이토 미요지의 자료 제출 요구를 거부하고, 『도쿄 니치니치 신문』 등 주요 언론도 추밀원 비판에 가세하며 내각을 옹호했다. 결국 추밀원이 양보하여 하마구치 내각은 조약 비준에 성공했다.

메이지 시대부터 다이쇼 시대까지 야마가타 아리토모는 추밀원을 방패 삼아 반(反)정당적 책동을 벌였으며, 야마가타 사후에도 1928년(쇼와 3년) 불전 조약 비준 문제 등에서 그러한 움직임이 나타났다.[6]

7. 청사

발족 당시 회의는 아카사카 가궁전 별전(어회식소)에서 열렸으며, 메이지궁전 완공과 함께 궁전 내로 옮겨졌다. 별전은 대일본제국헌법 심의 장소이기도 했으며, 후에 헌법기념관(현재의 메이지기념관)으로 보존되었다.

그 후, 현재의 국회의사당에 청사가 설치되었고, 1921년에는 궁성 내 기쿄몬 근처로 이전·신축되었다. 후에 건축되는 의사당의 소규모판으로서, 임시의원건축국 야바시 켄키치가 설계하였다. 건물은 철근콘크리트 2층, 연면적 약 1700m2이다.[26]

전후에는 최고재판소 청사와 황궁경찰본부 청사로 사용되었으나, 1984년부터 사용되지 않게 되면서 건물 내에 새 둥지가 지어질 정도로 황폐해졌다. 2006년부터 약 5.5억엔을 들여 개수 공사가 진행되어 2012년에 완료되었다.[27] 2013년부터 다시 황궁경찰본부 청사(본부장실·경무과 등)로 사용되고 있다.

8. 현대적 의의 및 평가

이론적으로는 칙임회의(추밀원)의 법적 권한이 광범위했지만, 메이지 시대 정치의 다른 많은 측면과 마찬가지로 칙임회의의 실질적 권력은 주로 원로와 다른 과두 정치가들에 의해 좌우되었다. 마루야마 마사오는 칙임회의를 "결정이 우연적인 인간관계, 원로(Elder Statesmen) 및 '황실에 가까운 관리들'에 의한 심리적 강압, 파벌의 상대적 세력 변화, 배후 조종자와 보스들 간의 거래, 사교계 정치 등에 의존하는 비합리적인 체제가 만연한 곳"이라고 묘사했다.[5]

초창기에는 칙임회의의 많은 구성원들이 동시에 선출된 정부의 구성원이었지만, 후기에는 칙임회의가 사실상 원로와 원로원을 대체하여, 종종 당이 주도하는 선출된 정부와 대립하는 매우 보수적인 '구세대 클럽' 역할을 했다.[6] 칙임회의가 정부의 여러 결정을 거부하려 시도하고 특정 외교 정책 문제에 대해 자체적으로 주장하려 시도함으로써 정부에 도전했지만 실패한 후, 실제로는 권력 균형이 선출된 정부에 있음이 입증되었다. 그 이후 칙임회의는 대체로 무시되었고, 진주만 공격을 포함한 주요 정책 문제에 대해서는 협의 대상이 되지 않았다.

칙임회의는 1947년 5월 3일 현행 전후 일본국 헌법이 시행되면서 폐지되었다.

참조

[1]

논문

The Japanese Privy Council

https://www.cambridg[...]

1931

[2]

논문

The Japanese Privy Council

https://www.cambridg[...]

1931

[3]

서적

Business-Government Relations in Prewar Japan

Routledge

2008

[4]

서적

The Rise of Modern Japan

[5]

서적

Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics

Oxford University Press

1963

[6]

서적

A History of Modern Japan

[7]

웹사이트

百科事典マイペディア「枢密院」

https://kotobank.jp/[...]

[8]

서적

近代日本総合年表 第四版

岩波書店

2001-11-26

[9]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[10]

서적

(제목 없음)

1990

[11]

간행물

官報1888年05月18日号外

https://dl.ndl.go.jp[...]

1888-05-18

[12]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[13]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[14]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[15]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[16]

웹사이트

「枢密院官制第六条第六ニ依リ同院ヘ御諮詢相成事項ニ関スル御沙汰書」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113324300、公文類聚・第二十四編・明治三十三年・第五巻・官職一・官制一・官制一(内閣・外務省・内務省一)(国立公文書館)

https://www.jacar.ar[...]

アジア歴史資料センター

2022-08-29

[17]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[18]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[19]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[20]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[21]

논문

明治30年代の行政裁判法改正事業の意義―法典調査会作成の4法案を中心にして―

https://www.shitenno[...]

四天王寺大学紀要編集委員会

2011

[22]

서적

行政法学総論

敬文堂書店

1926

[23]

서적

憲法講話

岩波文庫

2018

[24]

서적

昭和天皇の終戦史

岩波新書

1992

[25]

웹사이트

「帝国憲法改正案を帝国議会の議に付するの件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06050035300、枢密院関係文書 会議筆記 昭和 枢密院会議筆記・昭和二十一年六月八日(国立公文書館)

https://www.digital.[...]

アジア歴史資料センター

2022-08-29

[26]

뉴스

皇居内の旧枢密院庁舎、改修され公開 皇宮警察の庁舎に

http://www.asahi.com[...]

朝日新聞

2013-06-05

[27]

뉴스

旧枢密院庁舎:28年ぶり再利用 皇宮警察が来春移転

http://mainichi.jp/g[...]

毎日jp

2012-11-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com