춘추

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

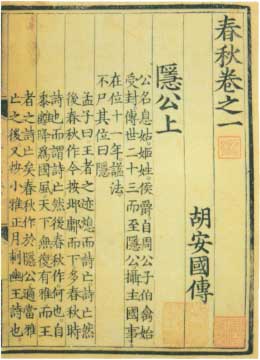

《춘추》는 기원전 5세기에 쓰인 것으로 추정되는 중국 고전으로, 노나라의 역사를 기록한 연대기이다. 전통적으로 공자가 저술했다고 전해지며, 맹자는 공자가 혼란스러운 시대를 다스리기 위해 이 책을 저술했다고 주장했다. 춘추는 간결한 문체로 당시 사건들을 기록했으며, 춘추학은 이 책에 담긴 공자의 사상을 해석하려는 학문이다. 춘추는 춘추삼전(《춘추좌씨전》, 《춘추공양전》, 《춘추곡량전》)을 비롯한 다양한 주석서를 통해 전해지며, 역사학, 천문학적 관점에서 현대적으로 연구되기도 한다. 한국에서도 유교 경전으로 중요하게 여겨져 조선 시대에 춘추학 연구가 활발히 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기원전 5세기 역사책 - 펠로폰네소스 전쟁사

투키디데스가 기록한 《펠로폰네소스 전쟁사》는 아테네와 스파르타 간의 전쟁을 객관적이고 실증적으로 서술하여 서양 역사 서술과 현실주의 국제정치학에 큰 영향을 미친 미완의 역사서이다. - 기원전 5세기 역사책 - 춘추공양전

《춘추공양전》은 《춘추》의 주석서로서, 문답 형식으로 한 글자 한 글자의 의미를 풀이하여 문자의 운용에 따른 의미 차이와 정치적, 사회적 의미를 밝히고 공자의 사회 정치적 질서를 담았다고 주장하며, 춘추좌씨전, 춘추곡량전과 함께 춘추삼전으로 불린다. - 사서오경 - 중용

《중용》은 유교 경전으로, 자사의 저작으로 여겨지며, 중용, 중화, 성을 통해 자기 완성을 위한 지침을 제시하고, 균형과 조화를 추구한다. - 사서오경 - 대학 (책)

《대학》은 유가의 핵심 경전으로, 자기 수양을 통해 개인의 완성을 이루고 사회 질서를 확립하는 과정을 제시하며 수기치인 사상을 바탕으로 삼강령과 팔조목을 제시하는 책이다. - 중국의 역사책 - 자치통감

사마광이 편찬한 《자치통감》은 기원전 403년부터 959년까지 1362년간의 중국 역사를 연대순으로 기록한 294권의 방대한 편년체 역사서로, 통치자들의 흥망성쇠를 통해 정치적 교훈을 제시하고 다양한 시각과 사마광의 역사관을 담아 송대 이후 역사 연구에 큰 영향을 미쳤다. - 중국의 역사책 - 춘추좌씨전

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 사건들을 노나라의 관점에서 서술하며, 문학적 가치 또한 높이 평가받는다.

| 춘추 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 언어 | 고대 중국어 |

| 시대 | 춘추 시대 |

| 저자 | 공자(전통적인 견해) |

| 상세 정보 | |

| 제목 (한자) | 春秋 |

| 제목 (병음) | Chūnqiū |

| 제목 (광둥어) | Ceon¹-cau¹ |

| 제목 (민난어) | Chhun-chhiu |

| 제목 (오어) | Tshen-tshøʏ |

| 제목 (객가어) | Chēun-chāu |

| 제목 (간지) | 春秋 |

| 제목 (가나) | しゅんじゅう |

| 제목 (로마자) | Shunjū |

| 제목 (한글) | 춘추 |

| 제목 (한자) | 春秋 |

| 제목 (로마자) | Chunchu |

| 제목 (베트남어) | Kinh Xuân Thu (경춘추) |

| 제목 (한자) | 經春秋 (경춘추) |

| 내용 | 노나라의 역사 기록 |

| 범위 | 노 은공 원년 (기원전 722년) ~ 노 애공 14년 (기원전 481년) |

| 문자 수 | 약 16,000자 |

| 중요성 | |

| 유교 경전 | 오경 중 하나 |

| 역사적 중요성 | 중국 역사 편년체의 시초 |

| 관련 항목 | |

| 춘추삼전 | 좌전 공양전 곡량전 |

2. 춘추의 저자

맹자가 최초로 공자가 《춘추》를 지었다고 주장한 이래, 사마천의 《사기》에도 비슷한 기록이 나타나는 등 전통적으로 《춘추》는 공자가 지은 것으로 알려져 왔다. 그러나 시대에 따라 《춘추》의 저자에 대한 다양한 주장이 제기되었다. 전한 시대에는 《춘추공양전》을 바탕으로 공자의 숨겨진 뜻을 찾는 공양학이 융성했고, 후한 시대에는 《춘추좌씨전》을 해석하며 공자가 주공의 전통을 잇는 노나라 사관의 기록을 조술했다는 견해가 나타났다. 당나라 시대에는 유지기의 《사통》, 북송 시대에는 왕안석에 의해 《춘추》에 대한 비판적 시각이 제기되기도 했다. 청나라 시대에는 공양학을 다시 연구하여 공자를 육경의 편집자로 보는 상주학파가 등장했고, 근대에는 고사변을 중심으로 공자와 《춘추》의 관계를 부정하는 의고파가 나타났다.[1]

2. 1. 맹자

맹자는 요임금으로부터 당대까지의 혼란했던 역사를 언급하며, 주나라가 쇠퇴하는 난제를 해결하기 위해 공자가 《춘추》를 만들었다고 주장했다. 맹자는 《춘추》의 문장에는 역사가 기록되어 있지만, 그 안에는 공자의 이상과 도리가 담겨 있다고 설명했다.[1]2. 2. 사마천

전한의 역사가 사마천은 《사기》에서 공자가 노나라의 역사서인 원본 《춘추》에 자신의 글을 첨가하여 《춘추》를 지었다고 추정했다.[1]2. 3. 한나라 시대

전한 시대에는 춘추공양전을 근거로 공자의 숨겨진 의미를 찾는 공양학이 융성했다.[4] 후한 시대에는 춘추좌씨전 해석학이 등장하고, 주공의 전통을 계승한 노나라 사관이 쓴 역사서 자체를 공자가 조술했다는 견해가 일반적이었다.2. 4. 당나라 이후

당나라 시대가 되자 유지기의 《사통》을 시작으로 《춘추》를 경으로 보는 것에 의문을 제기하는 주장이 나타났다. 북송의 왕안석은 《춘추》의 내용은 공자가 숨긴 의미가 나타나 있는 것이 아니고, 단순한 문장이라고 하였다. 그러나, 다른 사람들은 공자가 숨긴 의미를 찾겠다면서 대립은 계속되었다.청나라 시대가 되자 상주학파(常州學派)가 다시 한나라 시대의 공양학을 연구하여 《춘추》를 포함한 육경의 편집자로 공자를 제시했다.

2. 5. 근대 이후

근대에 들어 고사변을 주도한 의고파(擬古派)는 공자와 《춘추》의 관계를 완전히 부정했다. 현재는 공자가 《춘추》를 직접 저술했다는 강력한 주장은 없지만, 공자와 《춘추》 사이에 어떤 관계가 있는지, 아니면 아예 관계가 없는지에 대한 두 가지 의견이 대립하고 있다.3. 춘추의 주석서

《춘추》는 경문으로 된 단독본이 현재 전해지지 않는다. 일반적으로 《춘추》(춘추경)라고 불리는 것은 전국 시대부터 전한 시대에 걸쳐 제작된 '전(傳)'이라 불리는 주석서에 포함되어 전해지는 것들이다. 현존하는 주석서로는 《춘추좌씨전》, 《춘추공양전》, 《춘추곡량전》 등 3종류가 있으며, 이들을 춘추삼전이라 부른다.[2]

이 책의 텍스트는 간결하고 내용이 제한적이어서, 텍스트에 주석을 달고 그 의미를 설명하고 확장하기 위해 많은 주석서들이 작성되었다. 《한서》 권30에는 다섯 개의 주석서가 수록되어 있다.

- ''추씨전'' (鄒氏傳중국어)

- ''협씨전'' (夾氏傳중국어)

- ''공양전''

- ''곡량전''

- ''좌전''

''추씨전''과 ''협씨전''은 현재 남아 있지 않다. 현존하는 주석서들은 통칭하여 ''춘추삼전'' 이라고 알려져 있다.

3. 1. 춘추삼전

춘추좌씨전, 춘추공양전, 춘추곡량전을 춘추삼전이라고 부른다. 삼전은 각각 전하는 《춘추》 내용에 약간의 차이가 있고, 언급하는 연대도 다르다.[2]일반적으로 《춘추》(춘추경)라고 불리는 것은 전국 시대부터 전한 시대에 걸쳐 제작된 "전"이라고 불리는 주석서에 포함되어 전해진 것이다. 현존하는 전은 《춘추좌씨전》, 《춘추공양전》, 《춘추곡량전》의 세 가지이며, 이들을 춘추삼전이라고 부른다.[2]

이 삼전이 전하는 각각의 《춘추》에는 약간의 차이가 있다. 언급하는 연대도 《춘추공양전》과 《춘추곡량전》은 애공 14년까지인 반면, 《춘추좌씨전》은 애공 16년까지이다. 어느 전을 선택하느냐에 따라 주장이 달라져서, 역대 중국 왕조에서 논쟁이 되었다. 초기 논쟁으로는 한나라 시대의 금문경학과 고문경학 사이의 논쟁이 유명하다.[2]

3. 2. 춘추십유

마왕퇴에서 출토된 《춘추십유》는 정보가 적고, 어떤 사람들은 십유가 이 책을 쓴 스승의 이름이라고 말한다.[3]4. 춘추학

《춘추》는 간결한 연표와 문체로 쓰여 있어, 겉보기에는 특별한 사상이 담겨 있지 않은 것처럼 보인다. 그러나 후세에는 공자의 사상이 본문 곳곳에 숨겨져 있다는 견해가 일반적이었다(춘추필법). 이러한 견해에 따라 《춘추》에서 공자의 사상을 읽어내려는 춘추학이 일어났다. 춘추학은 실제로는 《춘추》를 소재로 자신의 사회 사상을 전개하는 작업이 되기도 하였다.[4]

예를 들어, "송의 자작(양공의 일)이 환공의 부름에 응해 회맹에 왔다."라는 문장이 《춘추》에 기록되어 있다. 그러나 실제로는 송나라는 공작의 나라였다. 이에 대해 후세 학자들은 "양공은 아버지의 상중에도 불구하고 회맹에 왔다. 불효이므로 지위를 낮춰 쓴 것이다."라고 해석하였다.

전한 무제 때, 동중서는 공양전에 기초한 춘추학을 내세워 《춘추》를 법가 사상을 대체하는 통치 원리를 제시하는 책으로 현창했다. 이후 오경박사가 설치되어 《공양전》과 《곡량전》이 학관에 세워졌지만, 신에서는 유흠이 《좌씨전》을 학관에 세웠다. 후한에서는 좌씨전이 학관에 세워지지 않고 주로 공양학이 행해졌지만, 복건이 훈고학에 기초하여 《좌씨전》에 주석을 만들면서 공양학을 압도했다. 이에 대항하여 하휴는 《춘추공양해고》를 만들었지만, 서진의 두예가 《춘추경전집해》를 만들어 춘추학의 표준이 되었다. 당나라 시대에는 공영달이 《춘추경전집해》에 대한 소인 《춘추정의》를 만들었다. 하지만, 당나라 이후에는 삼전(특히 《좌씨전》)은 《춘추》의 주석으로 부정적으로 여겨졌고, 송나라 시대에는 삼전을 배척하고 새로운 주석이 만들어졌다.

일본에서는 메이지 시대에 다케조에 신이치로가 《춘추경전집해》를 저본으로 하고, 청나라의 주석을 증보한 《좌씨회천》을 저술했다.

4. 1. 전한 시대

전한 무제 때, 공양전에 따르는 춘추학을 내건 동중서는 《춘추》를 법가 사상을 대체하는 통치 원리를 제시하는 책이라고 주장했다.[4] 그 후, 오경박사가 설치되어 《공양전》, 《곡량전》을 연구하는 학관이 세워졌고, 신에서는 유흠이 《좌씨전》을 연구하는 학관을 세웠다.4. 2. 후한 시대

전한 무제 때 오경박사가 설치되어 《공양전》, 《곡량전》을 연구하는 학관이 세워졌다. 신에서는 유흠이 《좌씨전》 연구 학관을 세웠다.[4] 후한에서는 좌씨전이 학관에 세워지지 않았지만, 복건이 훈고학에 기초하여 주석을 만들면서 공양학을 압도하였다.[4]4. 3. 서진 시대

서진의 두예는 《춘추》 경문과 《좌씨전》을 하나로 합쳐 주석을 단 《춘추경전집해》를 만들었는데, 이는 이후 춘추학의 기본이 되었다.[4] 두예는 춘추학에 큰 영향을 주었다. 서진 시대 두예 이전에는 하휴가 주석을 단 《춘추공양해고》를 만들었지만, 두예의 《춘추경전집해》가 춘추학의 기본이 되면서 묻히게 되었다.[4]4. 4. 당나라 이후

서진의 두예가 《춘추》 경문과 《좌씨전》을 하나로 합쳐 주석을 단 《춘추경전집해》를 만들었으며, 이것이 이후 춘추학의 기본이 되었다.[4] 당나라 시대에는 《춘추경전집해》를 바탕으로 《춘추정의》가 만들어졌다.[4] 그러나, 당나라 이후에는 삼전(특히 《좌씨전》)은 《춘추》의 주석으로 부정적으로 여겨졌고,[4] 송나라 시대에는 삼전을 배척하고 새로운 주석이 만들어졌다.[4]5. 춘추의 체제

『춘추』는 "연도 - 계절 - 달 - 일 - 기사"의 형식을 취하고 있다. 각 항목은 다음과 같다.

- 연도: 노나라 군주 노공(魯公)의 재위 연도를 사용한다.

- 계절: 사시(四時)의 봄, 여름, 가을, 겨울을 사용한다.

- 달: "정월, 2월, 3월…"이 사용된다.

- 일: 간지(干支)를 사용한다.

- 기사: 짧은 구절로 사실을 나열한다.

- 왕: 봄의 가장 빠른 달에 한 번만 쓰이는 글자로, 주(周) 왕조의 역법(曆)을 따름을 나타낸다.

아래는 은공(隱公) 원년·2년의 예시이다(글은 『좌씨전(左氏傳)』의 것을 따른다).

| 연도 | 계절 | 달 | 일 | 기사 |

|---|---|---|---|---|

| 원년 | 봄 | 왕정월 | ||

| 3월 | 공(公)은 멸(蔑)에서 사(肆)의 의부(儀父)와 맹약을 맺었다. | |||

| 여름 | 5월 | 정백(鄭伯)이 극(段)에서 단(段)을 쳤다. | ||

| 가을 | 7월 | 주(周) 왕이 재(宰)의 괄(括)을 보내 혜공(惠公)과 중자(仲子)에게 장례의 선물을 보냈다. | ||

| 9월 | 숙(宿)에서 송(宋)나라 사람과 맹약을 맺었다. | |||

| 겨울 | 12월 | 제백(祭伯)이 방문했다. | ||

| 공자 익사(公子益師)가 죽었다. | ||||

| 2년 | 봄 | 공(公)이 잠(潛)에서 융(戎)과 회동했다. | ||

| 여름 | 5월 | 추(鄒)나라 사람이 향(向)을 침략했다. | ||

| 무해(無駭)가 군대를 이끌고 극(極)을 침략했다. | ||||

| 가을 | 8월 | 경진(庚辰) | 공(公)이 당(唐)에서 융(戎)과 맹약을 맺었다. | |

| 9월 | 기(紀)나라 열수(裂繻)가 공녀(公女)를 맞이하러 왔다. | |||

| 겨울 | 10월 | 백희(伯姬)가 기(紀)로 시집갔다. | ||

| 기(紀)의 자백(子帛)과 추(鄒)자가 밀(密)에서 맹약을 맺었다. | ||||

| 12월 | 을묘(乙卯) | 부인 자씨(子氏)가 죽었다. | ||

| 정(鄭)나라 사람이 위(衛)를 쳤다. |

5. 1. 연도

春秋중국어는 노나라 군주인 노공(魯公)의 재위 연도를 사용하여 사건을 기록한다.[1]5. 2. 계절

사시(四時)의 봄, 여름, 가을, 겨울이 사용된다. 사계절의 첫 달에만 쓰이며, 첫 달(봄은 정월, 여름은 4월, 가을은 7월, 겨울은 10월)에 기사가 없을 경우 같은 계절의 다음 달에 쓴다. 한 계절에 기사가 하나도 없을 경우에는 "춘정월(春正月)" 등과 같이 첫 달에 쓴다.5. 3. 달

"정월, 2월, 3월…"이 사용된다.5. 4. 일

『춘추(春秋)』는 "연도 - 계절 - 달 - 일 - 기사"의 형식을 취하고 있는데, 여기서 '일'은 다음과 같이 기록되었다.예시로, 은공(隱公) 원년·2년의 기록을 보면 다음과 같다(글은 『좌씨전(左氏傳)』의 것을 따른다).

| 연도 | 계절 | 달 | 일 | 기사 |

|---|---|---|---|---|

| 원년 | 봄 | 왕정월 | ||

| 3월 | 공(公)은 멸(蔑)에서 사(肆)의 의부(儀父)와 맹약을 맺었다 | |||

| 여름 | 5월 | 정백(鄭伯)이 극(段)에서 단(段)을 쳤다 | ||

| 가을 | 7월 | 주(周) 왕이 재(宰)의 괄(括)을 보내 혜공(惠公)과 중자(仲子)에게 장례의 선물을 보냈다 | ||

| 9월 | 숙(宿)에서 송(宋)나라 사람과 맹약을 맺었다 | |||

| 겨울 | 12월 | 제백(祭伯)이 방문했다 | ||

| 공자 익사(公子益師)가 죽었다 | ||||

| 2년 | 봄 | 공(公)이 잠(潛)에서 융(戎)과 회동했다 | ||

| 여름 | 5월 | 추(鄒)나라 사람이 향(向)을 침략했다 | ||

| 무해(無駭)가 군대를 이끌고 극(極)을 침략했다 | ||||

| 가을 | 8월 | 경진(庚辰) | 공(公)이 당(唐)에서 융(戎)과 맹약을 맺었다 | |

| 9월 | 기(紀)나라 열수(裂繻)가 공녀(公女)를 맞이하러 왔다 | |||

| 겨울 | 10월 | 백희(伯姬)가 기(紀)로 시집갔다 | ||

| 기(紀)의 자백(子帛)과 추(鄒)자가 밀(密)에서 맹약을 맺었다 | ||||

| 12월 | 을묘(乙卯) | 부인 자씨(子氏)가 죽었다 | ||

| 정(鄭)나라 사람이 위(衛)를 쳤다 |

5. 5. 기사

『춘추』는 "연도 - 계절 - 달 - 일 - 기사"의 형식을 취하고 있다.- 연도: 노(魯)나라 군주 노공(魯公)의 재위 연도를 사용한다.

- 계절: 사계절, 즉 "봄, 여름, 가을, 겨울"을 사용한다. 사시(四時)의 첫 달에만 쓰이며, 첫 달(봄은 정월, 여름은 4월, 가을은 7월, 겨울은 10월)에 기사가 없을 경우 같은 계절의 다음 달에 쓴다. 한 계절에 기사가 하나도 없을 경우에는 "춘정월(春正月)" 등과 같이 첫 달에 쓴다.

- 달: "정월, 2월, 3월…"이 사용된다.

- 일: "갑자(甲子), 을축(乙丑), 병인(丙寅)…"과 같은 간지(干支)가 사용된다.

- 기사: 짧은 구절로 구성되어 사실의 나열로 끝을 맺는다. 주관적인 어휘는 적다.

- 왕: 봄의 가장 빠른 달에 한 번만 쓰이는 글자. (춘왕정월, 춘왕이월, 춘왕삼월 중 하나가 된다.) 이는 주(周) 왕조의 역법(曆)을 따르고 있음을 나타내는 것으로 여겨진다.

다음은 은공(隱公) 원년·2년의 예시이다(글은 『좌씨전(左氏傳)』의 것을 따른다).

| 연도 | 계절 | 달 | 일 | 기사 |

|---|---|---|---|---|

| 원년 | 봄 | 왕정월 | ||

| 3월 | 공(公)은 멸(蔑)에서 사( | |||

| 여름 | 5월 | 정백(鄭伯)이 극( | ||

| 가을 | 7월 | 주(周) 왕이 재(宰)의 괄( | ||

| 9월 | 숙(宿)에서 송(宋)나라 사람과 맹약을 맺었다. | |||

| 겨울 | 12월 | 제백(祭伯)이 방문했다. | ||

| 공자 익사(公子益師)가 죽었다. | ||||

| 2년 | 봄 | 공(公)이 잠(潛)에서 융(戎)과 회동했다. | ||

| 여름 | 5월 | 추( | ||

| 무해(無駭)가 군대를 이끌고 극(極)을 침략했다. | ||||

| 가을 | 8월 | 경진(庚辰) | 공(公)이 당(唐)에서 융(戎)과 맹약을 맺었다. | |

| 9월 | 기(紀)나라 열수(裂繻)가 공녀(公女)를 맞이하러 왔다. | |||

| 겨울 | 10월 | 백희(伯姬)가 기(紀)로 시집갔다. | ||

| 기(紀)의 자백(子帛)과 추( | ||||

| 12월 | 을묘(乙卯) | 부인 자씨(子氏)가 죽었다. | ||

| 정(鄭)나라 사람이 위(衛)를 쳤다. |

5. 6. 왕

주(周) 왕조의 역법(曆)을 따르고 있음을 나타내는 것으로 여겨진다.[1] 봄의 가장 빠른 달에 한 번만 쓰이는 글자이다.[1]6. 춘추의 영향

《춘추》는 중국 지성사에 거의 2,500년 동안 막대한 영향을 미친 핵심적인 중국 고전 중 하나이다.[1] 맹자는 기원전 4세기에 공자가 《춘추》를 편집했다고 주장했으며, 이 주장은 중국 학계 전체에서 받아들여져 20세기 초까지 거의 이의가 제기되지 않았다.[1] 《춘추》의 간결한 문체는 공자가 "미묘한 말로 고상한 원리"(微言大義|wēiyán dàyì중국어)를 전달하려는 의도적인 시도로 해석되었다.[1]

《춘추》가 다루는 연대에서 유래하여 "춘추 시대"라는 명칭이 생겨났다.[1]

이러한 해석에 모든 학자들이 동의한 것은 아니었다. 당나라의 역사가 유지기는 《좌전》이 《춘추》보다 훨씬 뛰어나다고 평가했으며, 송나라 재상 왕안석은 《춘추》를 "조각난 궁정 관보"(斷爛朝報|duànlàn cháobào중국어)라고 일축했다.[1] 일부 서양 학자들도 유사한 평가를 내렸는데, 프랑스 중국학자 에두아르 샤반은 《춘추》를 "황량하고 죽은 연대기"라고 언급했다.[1]

7. 춘추의 현대적 연구

근대에는 역사학과 천문고고학의 방법을 도입한 중국학자들에 의해 춘추에 대한 논의가 전개되었다. 1925년 이이지마 타다오는 『춘추』에 기재된 일식이 기원전 300년 전후에 서양에서 들어온 사로스 주기에 의해 거슬러 올라가 삽입된 것이라고 주장했다.[5] 그러나 신죠 신조는 『춘추』의 일식이 반드시 사로스 주기에 의한 것이 아니며 서양 역법의 영향은 없다고 비판했다.[6]

현대에 이르러, 사이토 쿠니하루・오자와 겐지는 『춘추』에 기재된 일식을 수리적으로 검증하여, 역대 중국 사서의 일식 추산 적중률이 낮은 데 반해 노나라의 역법은 실제 관측 기록에 근거한 일식이므로, 일식 총수 37건 중 적중률이 매우 높다고 주장했다.[7] 장배유( 長倍祐중국어 )도 이와 같은 견해를 보였다.[8]

코지마 마사오는 중국의 역법이 『모시』나 『상서』 등에서는 해와 달, 행성을 관찰하여 날짜를 정하는 소박한 역법만 보이다가, 『춘추』에 이르러 갑자기 고도한 사분력이 사용되었다는 점을 지적하며, 『춘추』가 기원전 300년 전후에 서양에서 들어온 칼리포스 역법에 의해 개정된 것이라고 주장했다.

7. 1. 이이지마 타다오

1925년, 이이지마 타다오는 『춘추』에 기재된 일식은 기원전 300년 전후에 서양에서 들어온 사로스 주기에 의해 거슬러 올라가 삽입된 것이라고 주장했다.[5]7. 2. 신죠 신조

신죠 신조는 이이지마 타다오가 『춘추』에 기재된 일식이 기원전 300년 전후에 서양에서 들어온 사로스 주기에 의해 거슬러 올라가 삽입된 것이라고 주장한 것[5]에 대해, 『춘추』에 기재된 일식은 반드시 사로스 주기에 의한 것이 아니며 서양 역법의 영향은 없다고 비판했다[6].7. 3. 사이토 쿠니하루, 오자와 겐지

사이토 쿠니하루・오자와 겐지는 현대에 『춘추』에 기재된 일식을 수리적으로 검증하여, 역대 중국 사서의 일식 추산 적중률이 70%로 낮은 데 반해 노나라의 역법은 실제 관측 기록에 근거한 일식이므로, 일식 총수 37건 중 적중률이 95% (37건)라고 주장했다.[7]7. 4. 장배유

장배유( 長倍祐중국어 )도 사이토 쿠니하루, 오자와 겐지와 같은 견해로 『춘추』 일식이 관측 실록이라고 단정했다.[8]7. 5. 코지마 마사오

코지마 마사오는 중국의 역법이 『모시』나 『상서』 등에서는 해와 달, 행성을 관찰하여 날짜를 정하는 소박한 역법만 보이다가, 『춘추』에 이르러 갑자기 고도한 사분력이 사용되었다는 점을 지적했다. 그는 『춘추』가 기원전 300년 전후에 서양에서 들어온 칼리포스 역법의 영향을 받아 개정된 것이라고 주장했다.[5]8. 한국의 춘추학

한국에서도 《춘추》는 유교 경전으로서 중요한 위치를 차지했으며, 조선 시대에는 춘추학 연구가 활발하게 이루어졌다. 조선의 춘추학은 주로 주희의 주석을 중심으로 이루어졌으며, 왕권 강화와 통치 이념 정립에 활용되었다.

참조

[1]

서적

Chunqiu Zuozhuan - Collected Explanations

http://www.chinaknow[...]

Sibu Congkan First Series

[2]

서적

Balanced Discourses: A Bilingual Edition

https://books.google[...]

Yale University Press

2002-01-01

[3]

서적

Chinese Annals in the Western Observatory: An Outline of Western Studies of Chinese Unearthed Documents

https://books.google[...]

Walter de Gruyter GmbH & Co KG

2019-11-18

[4]

서적

漢代思想の研究

[5]

서적

支那古代史論

1941

[6]

서적

東洋天文学史研究

1936

[7]

서적

中国古代の天文記録の検証

1992

[8]

서적

中国古代暦法

2007

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com