춘추좌씨전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

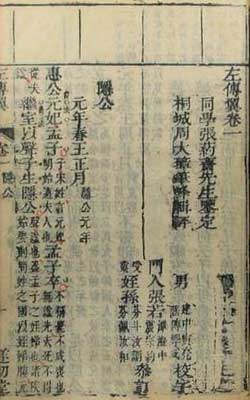

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 정치, 군사, 사회적 사건들을 노나라의 관점에서 서술하고 있다. 전통적으로 공자의 제자 좌구명이 저술했다고 알려져 왔으나, 저자와 성립 시기에 대한 다양한 견해가 존재한다. 《춘추》의 주석서 중 하나로 여겨지지만, 독립적인 역사서로 평가받기도 하며, 전투, 암살, 음모 등 다양한 사건들을 생생하게 묘사하여 문학적 가치 또한 높이 평가받는다. 한국과 일본에서도 널리 읽히고 연구되었으며, 다양한 번역본이 출판되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기원전 4세기 역사책 - 헬레니카

헬레니카는 크세노폰이 저술한 고대 그리스 역사서로, 투키디데스의 펠로폰네소스 전쟁 이후의 역사를 다루며, 펠로폰네소스 전쟁 종결, 스파르타의 패권, 테베의 부상을 주요 내용으로 한다. - 기원전 4세기 역사책 - 아나바시스 (크세노폰)

《아나바시스》는 크세노폰이 키루스 2세의 왕위 찬탈 원정과 쿠낙사 전투 후 그리스 용병 만 명의 귀환 여정을 기록한 작품으로, 고대 그리스 군사와 소아시아에 대한 사료이며, 명료한 문체로 학습 교재 및 다양한 작품에 영감을 주었다. - 경서 - 주자어류

주자어류는 여정덕이 주자 어록과 어류를 집대성하여 편찬한 책으로, 주자학의 다양한 분야를 포괄하며 주희의 사상을 구어체로 기록하여 주자학 연구의 1차 사료로서 중요한 가치를 지닌다. - 경서 - 오경정의

당나라 태종의 칙명으로 공영달 등이 편찬한 오경정의는 남북조 시대의 경학을 집대성하고 해석을 통일하기 위해 만들어진 유교 경전 주석서로, 오경에 대한 훈고학을 총결산한 것이라는 평가와 함께 과거 응시 위주의 암기 학습을 심화시켰다는 비판도 받으며 《십삼경주소》에 수록되었다. - 십삼경 - 시경

《시경》은 중국에서 가장 오래된 시가집으로, 305편의 시가를 국풍, 아, 송의 세 부분으로 나누어 수록하고 있으며, 유교 경전으로서 동아시아 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 십삼경 - 주례

주례는 주나라의 관제를 기록한 책으로, 육관 체계를 중심으로 각 관직의 기능과 자격 요건을 상세히 설명하며, 후대 정치적 변동에 영향을 미쳤고, 전국 시대 말기에 성립되었을 가능성이 높으며, 여성 교육에 대한 간접적인 언급도 포함하고 있다.

| 춘추좌씨전 - [서적]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 서지 정보 | |

| 제목 | 좌전 (左傳) |

| 원제 | 左傳 |

| 로마자 표기 | Zuǒ Zhuàn |

| 웨이드-자일스 표기 | Tso Chuan |

| 표준 중국어 발음 (IPA) | /tswo³ ʈʂʰwan⁴/ |

| 광둥어 발음 (IPA) | /tsoː² t͡syːn⁶/ |

| 민난어 발음 (POJ) | Chó Toān |

| 객가어 발음 (TL) | Tsó Tuān |

| 중고음 | tsá ʈüèn |

| 상고음 (정백규) | *tsajʔ drjon-s |

| 상고음 (Baxter-Sagart) | *tsˤajʔ N-tron-s |

| 베트남어 표기 | Xuân Thu Tả thị truyện |

| 중국어 간체 표기 | 春秋左氏传 |

| 일본어 표기 | 春秋左氏伝 |

| 일본어 발음 (로마자) | Shunjū Sashiden |

| 한국어 표기 | 춘추좌씨전 |

| 한국어 발음 (로마자) | Chunchu jwassijeon |

| 기본 정보 | |

| 저자 (전통적) | 좌구명 |

| 국가 | 주나라 (중국) |

| 언어 | 고대 중국어 |

| 주제 | 춘추 시대 역사 |

| 출판 시기 | 기원전 4세기 후반경 |

| |

| |

2. 저자와 성립 시기

『좌전』의 저자와 성립 시기에 대해서는 여러 가지 설이 분분하며, 아직까지 명확하게 밝혀진 바는 없다. 전통적인 견해, 유흠 위작설, 현대 학설 등 다양한 학설들이 존재한다.

『좌전』은 『공양전(公羊傳)』, 『곡량전(穀梁傳)』과 달리 『춘추』 본문 주석에만 국한되지 않고, 『춘추』와 무관한 기사도 많지만, 가장 오래된 형태를 남기고 있다고 여겨진다.[18] 따라서 『춘추』의 해석서라기보다는 춘추시대의 역사서로 보는 견해가 많다. 『공양전(公羊傳)』, 『곡량전(穀梁傳)』이 애공 14년(기원전 481년) 봄의 “서수획린(西狩獲麟)” 기사에서 끝나는 것에 반해, 『좌전』에서는 경전을 애공 16년 공자의 죽음까지, 전(傳)을 애공 27년까지 기록하고 있다.

『좌전』은 풍부한 자료를 바탕으로 『춘추』를 상세하게 보충하고 있으며, 춘추시대를 이해하는 데 중요한 자료이다. 특히 당시 전쟁에 관한 기록은 상세하다. 동시대를 다룬 『국어(國語)』는 『좌전』과 짝을 이루는 작품으로 보아 『춘추외전(春秋外傳)』이라고도 불렸다.

일본에서도 예부터 『좌전』을 읽었으며, “정의 경중을 묻다(鼎の軽重を問う)”, “풍마우(風馬牛)” 등 『좌전』에서 유래한 고사성어는 현재 일본에서도 종종 쓰인다. 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)는 『후쿠옹 자전(福翁自傳)』에서 "나는 좌전을 특히 좋아하여, 보통 서생들은 좌전 15권 중 3, 4권만 읽고 끝내는 것을, 나는 전부 통독하여 11번쯤 읽고 재미있는 부분은 암기했다"라고 말했다.[8]

2. 1. 전통적 견해

전통적으로 유학자들은 『좌전』의 저자를 공자와 동시대 노(魯)의 태사(太史) 좌구명(左丘明)으로 보았으나, 이는 전설로 여겨진다.[3] 『사기』에 『좌씨춘추(左氏春秋)』라는 책 이름이 나오지만, 이것이 현재의 『춘추좌씨전』과 같은 책인지는 확실하지 않다.[3]전한 말기 유흠(劉歆)은 『좌전』을 좋아하여 학관(學官)에 세우려 했다.[4] 후한에서는 금문(今文)과 고문(古文)의 대립으로 비판받으면서도 많은 학자들이 『좌전』을 배웠다. 훗날 캉유웨이(康有爲) 등 청 후기 공양학(公羊學) 학자들은 『춘추좌씨전』이 유흠의 위작이며, 왕망(王莽)의 한(漢)나라 왕조 찬탈 근거로 사용되었다고 주장했다.

베른하르트 칼그렌(Bernhard Karlgren)은 『좌전』의 언어가 노나라 방언과 다르다는 점을 밝히고, 『좌전』은 전진(先秦) 시대 문헌이지만 공자나 그 제자들의 저작은 아니라고 결론지었다.[5] 쓰다 소우키치(津田左右吉)는 전한 말기 『사기』 등을 바탕으로 『좌전』이 만들어졌다고 보았다.[6] 이후 가마타 마사시(鎌田正)는 『좌전의 성립과 그 전개』(1963년, 다이슈칸쇼텐(大修館書店))에서 위작설을 부정하고 전국시대(戰國時代) 위(魏)나라에서 만들어졌다고 주장했다. 히라세 류로(平勢隆郎)는 한기(韓起) 관련 기록을 근거로 전국시대 한(韓)나라에서 만들어졌다고 주장한다. 그러나 유흠이 『좌전』에 어느 정도 관여했는지는 결론이 나지 않았다.

『좌전』은 『공양전(公羊傳)』, 『곡량전(穀梁傳)』과 달리 『춘추』 본문 주석에만 국한되지 않고, 『춘추』와 무관한 기사도 많지만, 가장 오래된 형태를 남긴 것으로 여겨진다.[7] 그래서 『춘추』 해석서라기보다는 춘추시대 역사서로 보는 견해가 많다. 『공양전(公羊傳)』, 『곡량전(穀梁傳)』이 애공 14년(기원전 481년) 봄 ‘서수획린(西狩獲麟)’ 기사에서 끝나는 반면, 『좌전』은 경전을 애공 16년 공자 사후까지 보충하고, 전(傳)은 애공 27년까지 기록했다.

『좌전』은 풍부한 자료를 바탕으로 『춘추』를 상세히 보완하여, 현재 춘추시대를 이해하는 중요한 자료이다. 특히 당시 전쟁 관련 기록이 상세하다. 동시대를 다룬 『국어(國語)』는 『좌전』과 짝을 이루는 작품으로 보아 『춘추외전(春秋外傳)』이라고도 불렀다.

일본에서도 예부터 『좌전』을 읽었으며, “정의 경중을 묻다(鼎の軽重を問う)”, “풍마우(風馬牛)” 등 『좌전』에서 유래한 고사성어는 현재도 일본에서 종종 쓰인다. 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)는 『후쿠옹 자전(福翁自傳)』에서 "나는 좌전을 특히 좋아하여, 보통 서생들은 좌전 15권 중 3, 4권만 읽고 끝내는 것을, 나는 전부 통독하여 11번쯤 읽고 재미있는 부분은 암기했다"라고 말했다.[8]

2. 2. 유흠 위작설

전한 말기 학자 유흠(劉歆)이 좌전을 위작했다는 주장이 제기되기도 했다.[14] 유흠은 『좌전』을 좋아하여 학관(學官)을 세우고자 애썼다. 후한 시대에는 금문(今文) 좌전과 고문(古文) 좌전의 대립으로 비판받으면서도 많은 학자들이 『좌전』을 배우게 되었다.청나라 말기 학자 캉유웨이(康有爲) 등은 『춘추좌씨전』이 유흠의 위작이며, 왕망(王莽)이 한나라 왕조를 찬탈하는 근거로 사용되었다고 주장했다. 캉유웨이는 유흠이 자신의 정치적 목적을 위해 국어를 바탕으로 『춘추』 형식에 맞는 편년체 역사서로 위조했다고 주장했다.

그러나 이러한 주장은 현대 학계에서 널리 받아들여지지 않는다. 베른하르드 칼그렌(Bernhard Karlgren)은 『좌전』의 언어가 노나라 방언과 다르다는 점을 밝혀내고, 『좌전』은 선진(先秦) 시대 문헌이지만 공자나 그 문인들의 저작은 아니라고 결론 내렸다.[15] 쓰다 소키치(津田左右吉)는 전한 말기에 『사기』 등을 토대로 『좌전』이 쓰였다고 보았는데,[16] 훗날 가마타 마사시(鎌田正)는 『左伝の成立と其の展開』에서 이러한 위작설을 부정하고 전국 시대(戰國時代) 위나라에서 쓰인 것이라고 보았다. 가마타뿐 아니라 중국 학자 첸무(錢穆) 등도 문제점을 밝히고 반박했다.[17] 다만, 유흠이 어느 정도로 『좌전』에 손을 댔는지는 결론 내리지 못했다.

2. 3. 현대 학설

현대 학자들은 언어학적, 문헌학적 분석을 통해 『좌전』이 기원전 4세기 후반에서 기원전 3세기 초반 사이에 편찬되었을 것으로 추정한다. 베른하르드 칼그렌(Bernhard Karlgren)은 『좌전』의 언어가 노(魯)의 방언과는 다르다는 점을 밝혀내고, 『좌전』은 선진(先秦) 시대의 문헌이지만, 전통적으로 알려진 설처럼 공자나 그 문인들의 저작도 아니라고 결론을 내렸다.[15] 쓰다 소키치(津田左右吉)는 전한 말기에 『사기』 등을 토대로 『좌전』이 쓰였다고 보았는데,[16] 훗날 가마타 마사시(鎌田正)는 『좌전의 성립과 그 전개』에서 이들 위작설을 부정하고 전국 시대(戰國時代) 위(魏)에서 쓰인 것이라고 보았다. 히라세 류로(平勢隆郎)는 전국 시대 한(韓)나라에서 쓰였다고 주장한다.3. 구성 및 내용

春秋左氏傳중국어은 은공(隱公) 원년(기원전 722년)부터 애공(哀公) 27년(기원전 468년)까지 255년간의 역사를 편년체 형식으로 기록하고 있다.

《좌전(左傳)》은 춘추 시대(春秋時代)의 주요 정치, 군사, 사회적 사건들을 노(魯)의 관점에서 기록한 책이다. 이 책은 "극적인 힘과 사실적인 세부 묘사"로 유명하다.[1] 전투와 싸움, 왕족 암살과 첩의 살해, 속임수와 음모, 폭정, 백성의 압제와 반란, 그리고 귀신과 천체 징조의 출현 등 다양하고 긴장감 넘치는 사건들을 담고 있다.[2]

《좌전》의 서술은 간결하고 함축적인 것으로 유명하며, 중국 역사 전반에 걸쳐 칭송받고 모방되어 왔다. 주로 윤리적 가치를 보여주는 연설이나 이야기의 세부 사항이 특정 윤리적 쟁점을 명확히 보여주는 일화에 초점을 맞춘다.[4] 그 서술은 병렬구조를 특징으로 하며, 절들이 서로 인과 관계를 거의 나타내지 않고 나란히 배치된다.[3] 반면, 《좌전》의 연설과 기록된 담론은 종종 활기차고 화려하며 언어적으로 복잡하다.[3]

전통적인 견해에서는 《좌전(左傳)》의 저자를 공자(孔子)와 동시대의 노(魯)나라 태사(太史)였던 좌구명(左丘明)으로 보았으나, 이는 전설로 여겨진다. 또한 『사기(史記)』에 『좌씨춘추(左氏春秋)』라는 책 이름이 보이지만, 이것이 현행 春秋左氏傳중국어과 동일한 것인지에 대해서도 이견이 있다.[3]

전한(前漢) 말기의 유흠(劉歆)은 《좌전》을 좋아하여 학관에 세우려고 노력했다.[4] 후한(後漢)에 들어서는 금문(今文)과 고문(古文)의 대립으로 비판받으면서도 많은 학자들이 《좌전》을 배우게 되었다. 후에 강유위(康有為) 등 청(清)나라 후기의 공양학(公羊學) 학자들은 春秋左氏傳중국어이 유흠의 위작이며, 자신들이 옹립했던 왕망(王莽)의 한(漢)나라 왕조 찬탈의 근거로 사용되었다고 주장했다.

베른하르트 카를그렌(Berhnard Karlgren)은 《좌전》의 언어가 노나라 방언과 다르다는 것을 밝히고, 《좌전》은 전진(先秦) 시대의 문헌이지만, 전통적인 견해에서 말하는 것처럼 공자나 그의 제자들에 의한 저술이 아니라고 결론지었다.[5] 쓰다 소우키치(津田左右吉)는 전한 말기에 『사기』 등을 바탕으로 《좌전》이 만들어졌다고 생각했다.[6] 후에 카마다 마사시(鎌田正)는 『좌전의 성립과 그 전개』(1963년, 다이슈칸쇼텐(大修館書店))에서 이러한 위작설을 부정하고, 전국시대(戰國時代)의 위(魏)나라에서 만들어졌다고 보았다. 또한 히라세 류로(平勢隆郎)는 한기(韓起)에 대한 기록 등을 근거로 전국시대의 한(韓)나라에서 만들어졌다고 주장한다. 그러나 유흠이 《좌전》에 어느 정도 손을 댄 것인지에 대해서는 결론이 나지 않았다.

《좌전》은 《공양전(公羊傳)》, 《곡량전(穀梁傳)》과 달리, 반드시 《춘추(春秋)》 경전 본문의 주석이 아니며, 《춘추》와는 무관한 기사도 많지만, 가장 오래된 형태를 남기고 있다고 여겨진다.[7] 따라서 《춘추》의 해석서라기보다는 춘추시대의 역사서로 보는 견해가 많다. 또한 《공양전》, 《곡량전》이 애공(哀公) 14년(기원전 481년) 봄의 “서수획린(西狩獲麟)” 기사에서 끝나는 것에 반해, 《좌전》에서는 경전을 애공 16년 공자의 죽음까지 보충하고, 전(傳)을 애공 27년까지 기록하고 있다.

풍부한 자료를 바탕으로 《춘추》를 상세하게 보충하고 있으며, 현재 춘추시대를 이해하는 데 중요한 자료로 여겨진다. 특히 당시 전쟁에 관한 기록은 상세하다. 또한 동시대를 다룬 역사서 《국어(國語)》는 《좌전》과 짝을 이루는 작품으로 보는 견해가 있으며, 《춘추외전(春秋外傳)》이라고도 불렸다.

일본에서도 옛날부터 읽혀 왔으며, “정의 경중을 묻다(鼎の軽重を問う)”, “풍마우(風馬牛)” 등 좌전을 근거로 하는 고사성어는 현재 일본에서도 종종 사용되고 있다. 특히 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)는 『후쿠옹 자전(福翁自傳)』에서 "특히 나는 좌전을 좋아해서 대개의 서생들은 좌전 15권 중 3, 4권으로 끝내는 것을 나는 전부 통독하여 대략 11번 읽어보고 재미있는 부분은 암기하고 있었다"라고 말하고 있다.[8]

3. 1. 구성 형식

《좌전》은 춘추의 기록 순서에 따라 각 군주의 재위 기간별로 사건을 배열했다. 각 장은 해당 군주의 재위 연도로 시작하며, 《춘추》의 간략한 기록이 먼저 제시된다. 그 뒤에 《좌전》의 상세한 서술이 이어지는데, 《춘추》의 기록보다 훨씬 자세하고 풍부한 내용을 담고 있다.《좌전》은 노나라 군주의 재위 기간에 따라 다음과 같이 구성되어 있다.

| 노나라 군주 | 재위 기간 (년) | 다룬 시기 |

|---|---|---|

| 은공(隱公) | 11 | 기원전 722년 ~ 기원전 712년 |

| 환공(桓公) | 18 | 기원전 711년 ~ 기원전 694년 |

| 장공(莊公) | 32 | 기원전 693년 ~ 기원전 662년 |

| 민공(閔公) | 2 | 기원전 661년 ~ 기원전 660년 |

| 희공(僖公) | 33 | 기원전 659년 ~ 기원전 627년 |

| 문공(文公) | 18 | 기원전 626년 ~ 기원전 609년 |

| 선공(宣公) | 18 | 기원전 608년 ~ 기원전 591년 |

| 성공(成公) | 18 | 기원전 590년 ~ 기원전 573년 |

| 양공(襄公) | 31 | 기원전 572년 ~ 기원전 542년 |

| 소공(昭公) | 32 | 기원전 541년 ~ 기원전 510년 |

| 정공(定公) | 15 | 기원전 509년 ~ 기원전 495년 |

| 애공(哀公) | 27 | 기원전 494년 ~ 기원전 468년 |

《좌전》의 기록은 엄격한 연대순을 따르기 때문에, 서로 관련된 사건이나 인물의 이야기가 중간에 발생한 다른 사건들로 인해 분리되기도 한다.[1]

다음은 《좌전》 기록의 예시이다.

'''《춘추》'''

: 31년째, 봄에 랑(郎)에 누각을 세웠다. 여름 4월에 설백(薛伯, 薛나라의 제후)이 죽었다. 설(薛)에 누각을 세웠다. 6월에 제(齊)의 후(侯)(공작)가 용(戎)족을 토벌한 공을 바쳤다. 가을에 진(秦)에 누각을 세웠다. 겨울에 비가 내리지 않았다.

'''《좌전》'''

: 31년째, 여름 6월에 제(齊)의 후(侯)가 용(戎)족을 토벌한 공을 바쳤는데, 이는 예의에 맞지 않았다. 모든 제후들이 사방 이(夷)족을 토벌한 공이 있으면 왕에게 바쳐야 하며, 왕은 이를 통해 이(夷)족을 경계한다. 중국(中國)에서는 그렇게 하지 않는다. 제후들은 서로 포로를 주고받지 않는다.[2]

이처럼 《좌전》은 《춘추》의 간략한 기록에 상세한 해설과 배경 설명을 덧붙여, 춘추 시대의 역사적 사건을 더욱 생동감 있게 이해할 수 있도록 돕는다.

3. 2. 주요 내용

《좌전(左傳)》은 춘추 시대(春秋時代)의 주요 정치, 군사, 사회적 사건들을 노(魯)의 관점에서 상세하게 기록한 책이다. "극적인 힘과 사실적인 세부 묘사"로 유명하며,[1] 전투, 왕족 암살, 첩의 살해, 속임수, 음모, 폭정, 백성의 압제와 반란, 귀신과 천체 징조의 출현 등 다양하고 긴장감 넘치는 사건들을 담고 있다.[2]각 장은 《춘추(春秋)》의 해당 연도 기록으로 시작하는데, 이는 보통 간결하다. 그 뒤에 그 해에 대한 《좌전》의 내용이 이어지는데, 종종 길고 자세한 서술을 담고 있다. 기록은 《춘추》의 엄격한 연대순에 따르므로, 서로 관련된 에피소드와 개별 인물의 행동이 중간에 발생한 사건들에 의해 때때로 분리되기도 한다.[3]

다음은 《좌전》 기록의 일반적인 형식을 보여주는 예시이다.

'''《춘추(春秋)》'''

: 31년째, 봄에 랑(郎)에 누각을 세웠다. 여름 4월에 薛伯(학백, 薛나라의 제후)이 죽었다. 薛(학)에 누각을 세웠다. 6월에 제(齊)의 후(侯)(공작)가 용(戎)족을 토벌한 공을 바쳤다. 가을에 진(秦)에 누각을 세웠다. 겨울에 비가 내리지 않았다.

'''《좌전(左傳)》'''

: 31년째, 여름 6월에 제(齊)의 후(侯)가 용(戎)족을 토벌한 공을 바쳤는데, 이는 예의에 맞지 않았다. 모든 제후들이 사방 이(夷)족을 토벌한 공이 있으면 왕에게 바쳐야 하며, 왕은 이를 통해 이(夷)족을 경계한다. 중국(中國)에서는 그렇게 하지 않는다. 제후들은 서로 포로를 주고받지 않는다.

《좌전》은 은공(隱公) 원년(기원전 722년)부터 애공(哀公) 27년(기원전 468년)까지 총 255년간의 역사를 다루고 있으며, 각 군주별로 다음과 같이 구성되어 있다.

| 노나라 군주 | 재위 기간 (년) | 다룬 시기 |

|---|---|---|

| 은공(隱公) | 11 | 기원전 722년 ~ 기원전 712년 |

| 환공(桓公) | 18 | 기원전 711년 ~ 기원전 694년 |

| 장공(莊公) | 32 | 기원전 693년 ~ 기원전 662년 |

| 민공(閔公) | 2 | 기원전 661년 ~ 기원전 660년 |

| 희공(僖公) | 33 | 기원전 659년 ~ 기원전 627년 |

| 문공(文公) | 18 | 기원전 626년 ~ 기원전 609년 |

| 선공(宣公) | 18 | 기원전 608년 ~ 기원전 591년 |

| 성공(成公) | 18 | 기원전 590년 ~ 기원전 573년 |

| 양공(襄公) | 31 | 기원전 572년 ~ 기원전 542년 |

| 소공(昭公) | 32 | 기원전 541년 ~ 기원전 510년 |

| 정공(定公) | 15 | 기원전 509년 ~ 기원전 495년 |

| 애공(哀公) | 27 | 기원전 494년 ~ 기원전 468년 |

《좌전》의 서술은 간결하고 함축적인 것으로 유명하며, 중국 역사 전반에 걸쳐 칭송받고 모방되어 왔다. 주로 윤리적 가치를 보여주는 이야기나 특정 윤리적 쟁점을 명확히 보여주는 일화에 초점을 맞춘다.[4]

4. 문체 및 특징

《좌전》의 서술은 간결하고 함축적인 것으로 유명하며, 중국 역사 전반에 걸쳐 칭송받고 모방되어 왔다. 주로 윤리적 가치를 보여주는 연설이나 이야기의 세부 사항이 특정 윤리적 쟁점을 명확히 보여주는 일화에 초점을 맞춘다.[1] 그 서술은 병렬구조를 특징으로 하며, 절들이 서로 인과 관계를 거의 나타내지 않고 나란히 배치된다.[2] 반면, 《좌전》의 연설과 기록된 담론은 종종 활기차고 화려하며 언어적으로 복잡하다.[3]

5. 주제 및 사상

《좌전》은 정포 전투와 비 전투 같은 역사적 전투, 왕위 계승 분쟁, 개인의 운명과 수명을 뜻하는 '명(命)' 사상 등 다양한 주제를 다루며 당시 시대상을 반영하고 있다. 특히, 주(邾)나라 문공(文公)이 수도를 옮긴 이야기는 백성을 위하는 통치자의 모습을 보여준다.[3]

5. 1. 주요 주제

《좌전》에서 가장 유명한 부분은 정포 전투와 비 전투와 같이 중요한 역사적 전투를 다루는 부분이다.[1] 정포 전투는 기원전 632년 여름, 위(衛)나라 정포(지금의 산둥성(山東省) 완청현( JUANCHENG COUNTY))에서 벌어졌다.[2] 이 전투는 초(楚)나라 군대와 진(晉)나라 군대 간의 전투로, 초나라 재상 성덕천(成德臣)이 초군을 이끌었고, 진문공(晉文公) 중이(重耳)가 진나라 군대를 이끌었다. 진 문공은 《좌전》에서 가장 저명하고 잘 알려진 인물 중 한 명이다.[2] 초나라는 전투에서 참패했고, 그 결과 중이가 여러 나라의 패자(霸; bà)로 임명되었다.[2]정포 전투에 대한 묘사는 《좌전》 전투 서술의 전형적인 예시이다.[2] 전투 자체에 대한 묘사는 비교적 간결하며, 서술의 대부분은 전투 준비, 결과에 대한 징조와 예측, 전리품 분배, 그리고 분쟁에 관련된 여러 연합국의 변화와 이탈에 초점을 맞추고 있다.[2] 이러한 "공식적이고 절제된" 스타일은 전투의 결과를 결정하는 데 있어 개인의 용기나 용맹함보다 의례적인 예의범절과 전략적 준비가 더 중요하다고 믿었던 고대 중국의 신념 때문이며, 이는 중국 역사 저술의 전형이 되었다.[1]

《좌전》에서 주목할 만한 부분 중 하나는 왕위 계승 분쟁을 묘사한 것으로, 이는 춘추 시대 중국에서 상당히 흔한 일이었다.[1] 이러한 위기는 종종 여러 통치자들의 "복잡한 감정"과 관련되어 있으며, 기원전 1천년 중반 중국 귀족 엘리트의 삶을 보여주는 극적이고 생생한 방식으로 묘사되어 있다.[1] 가장 잘 알려진 이야기는 기원전 743년부터 701년까지 정(鄭)나라를 다스린 정장공의 이야기이다.[1] 정장공은 역위분만으로 태어나 어머니를 놀라게 했고, 이 때문에 어머니는 나중에 남편을 설득하여 정장공 대신 그의 동생을 세자로 삼으려고 했다.[1] 이 이야기는 결국 어머니와 아들의 화해로 끝나며, 이는 수 세기 동안 중국 독자들에게 꾸준히 인기가 있었던 禮|예의(禮)중국어와 孝|효도(孝)중국어라는 전통적인 중국적 미덕을 보여준다.[1]

《좌전》의 여러 부분은 전통적인 중국 사상인 명(命, mìng, fate/destiny), 즉 개인의 삶의 사명이나 수명을 가리키는 개념을 보여준다. 기원전 614년에 주(邾)나라 문공(文公)이 수도를 옮긴 이야기는 자애로운 통치자가 어떻게 이러한 ‘명’을 이타적으로 받아들여야 하는지를 보여준다.[3]

5. 2. 군자의 평(君子曰)

《좌전》의 많은 일화들은 공자 또는 익명의 君子|쥔쯔|군자중국어의 말("군자왈(君子曰)")로 시작하는 간략한 도덕적 논평이나 평결로 끝맺는다.[1] 이러한 논평은 성복 전투에 관한 장에서 다음과 같이 나타난다.이러한 후기들은 나중에 유학 학자들에 의해 추가된 것으로, 당시 권력자들을 향해 있으며, 그들의 행동에 따른 "역사적 선례와 불가피한 결과"를 상기시켜 준다.[1] 이들은 이전의 신하, 고문, "노인" 및 기타 익명의 인물들의 목소리로 말하며, 통치자들에게 역사적, 도덕적 교훈을 일깨워주고, 그들의 조언을 따르는 통치자는 성공하고, 그렇지 않은 통치자는 실패할 것임을 시사한다.[1]

6. 춘추학(春秋學)과의 관계

전한 시대에는 공양전(公羊傳)과 곡량전(穀梁傳)이 학관(學官)에 채택되었으나, 신 시대에는 유흠(劉歆)이 좌전(左傳)을 학관에 채택하려 했다.[14] 후한 시대에는 복건(服虔)이 훈고학에 기반하여 좌전에 주석을 달았는데, 이는 점차 공양학(公羊學)을 압도하였다. 서진 시대에는 두예(杜預)가 『춘추』 경문과 『좌전』을 합쳐 주석을 붙인 『춘추경전집해(春秋經傳集解)』를 만들었고, 이는 이후 춘추학(春秋學)의 표준이 되었다. 당나라 시대에는 『춘추경전집해』에 대한 소(疏)인 『춘추좌전정의(春秋左傳正義)』(『오경정의(五經正義)』 중 하나)가 만들어졌다. 남송의 주희(朱熹)는 "좌전은 사학(史學), 공양전과 곡량전은 경학(經學)"이라고 말하며, 『좌전』을 역사서로 간주하였다.[18] 春秋중국어

7. 한국에의 영향 및 번역

《좌전》은 동아시아 한국에도 영향을 주어, 근대까지 한국 남성들의 전통 교육의 초석 중 하나였다.[1] 조선 시대에는 과거 시험 과목으로 채택되기도 했으며, 많은 학자들이 《좌전》을 연구하고 주석을 달았다.

7. 1. 한국어 번역

- 장세후 옮김, 《춘추좌전》(상·중·하), 을유문화사, 2012년 8월 20일(상권)/2013년 1월 15일(중권)/2013년 5월 15일(하권)

8. 일본에의 영향 및 번역

일본에서는 춘추좌씨전에 대한 다양한 번역서가 출간되었다.

8. 1. 일본어 번역서

- 고지마 켄키치로(児島献吉郎)가 번역한 『국역 춘추좌씨전』이 1924년 국민문고간행회에서 출판되었다.[9]

- 마츠에다 시게오(松枝茂夫)가 번역한 『좌전』은 1965년에 출간되었으며(중국의 사상・경영사조연구회, 1967년 신판・덕간서점(徳間書店)), 주요 부분 초역과 해제가 알기 쉽게 되어 있다.

- 타케우치 테루오(竹内照夫)는 『춘추좌씨전』을 1968년(중국고전문학대계(中国古典文学大系) 2・평범사(平凡社))과 1974-1975년(전석한문대계(全釈漢文大系) 4 - 6・슈에이샤(集英社))에 각각 현대어역만, 원문・훈독・현대어역・역주, 색인부 형태로 출간하였다.

- 카마다 타다시(鎌田正)는 『춘추좌씨전』 전4권을 1971년부터 1981년까지 신석한문대계(新釈漢文大系) (30 - 33・메이지서원(明治書院))을 통해 원문・훈독・현대어역・역주, 색인부 형태로 출간하였다.

- 카이즈카 시게키(貝塚茂樹) 외 공저로 『춘추좌씨전』이 1970년 (세계고전문학전집(世界古典文学全集)13・치쿠마쇼보(筑摩書房))에 출간되었다.

- 오구라 요시히코[10]는 『춘추좌씨전』을 1989년 (이와나미문고(岩波文庫) 상중하)에 출간하였다.

- 이와모토 켄지(岩本憲司)[11]는 『춘추좌씨전 두예(杜預)집해』를 2001년부터 2006년에 걸쳐 큐코쇼인(汲古書院)에서 상・하권으로 출간하였다.

참조

[1]

서적

[...] the ''Zuo Tradition'' is rightfully celebrated as a masterpiece of grand historical narrative.

[2]

서적

春秋経文について

[3]

서적

史記 卷十四 十二諸侯年表

[4]

서적

漢書卷三十六 楚元王傳

[5]

논문

On the Authenticity and Nature of the Tso-Chuan

文求堂書店

[6]

서적

左伝の思想史的研究

{{NDLDC|1147865}}

東洋文庫

[7]

서적

春秋経文について

[8]

서적

福翁自傳

{{NDLDC|1077658/14}}

時事新報社

[9]

웹사이트

春秋左氏傳 訓読文

s:春秋左氏傳

[10]

인물

[11]

인물

[12]

인물

[13]

서적

史記 권14 십이제후연표

[14]

웹사이트

한서(漢書) 권036

zh:s: 漢書/卷036

[15]

논문

On the Authenticity and Nature of the Tso-Chuan

[16]

서적

左伝の思想史的研究

東洋文庫

[17]

논문

『左傳(좌전)』僞作說(위작설) 문제에 대한 一考(일고)

[18]

서적

春秋経文について

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com