탄막 사격

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

탄막 사격은 포병 전술의 한 종류로, 목표 지점에 집중적인 포격을 가하여 적의 사기를 저하시키고 방어선을 무력화하는 것을 목표로 한다. 제2차 보어 전쟁에서 영국군이 보어군의 효과적인 소총 사격에 대응하기 위해 개발한 초기 형태가 시초이며, 제1차 세계 대전의 참호전 속에서 널리 사용되었다. 이후 제2차 세계 대전에서는 제한적으로 사용되었으나, 한국 전쟁과 그 이후에도 지속적으로 활용되었다. 탄막 사격은 이동 탄막, 고정 탄막, 상자 탄막 등 다양한 형태로 발전했으며, 기습 효과와 적의 사기 저하에 효과적이지만, 탄약 낭비, 아군 피해 위험, 지형 파괴 등의 단점도 존재한다. 현대에는 인터넷 용어로도 사용되며, 대한민국 국군은 북한의 도발 위협에 대응하기 위한 전술 중 하나로 탄막 사격 교리를 운용하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일제사격무기 - 카튜샤 로켓

카튜샤 로켓은 제2차 세계 대전 중 소련군이 사용한 다연장 로켓포의 별칭으로, 흑색화약 로켓탄을 사용하며 융단폭격에 효과적이었으나 명중률은 낮았다. - 일제사격무기 - 구룡 다연장로켓

구룡 다연장로켓(K136)은 북한의 BM-21 그라드에 대응하기 위해 1981년 대한민국 육군에 실전 배치된 다연장 로켓포 시스템으로, K136A1 개량형과 K33, K38 로켓 등이 개발되었으며 연평도와 백령도에 배치, 이집트에 수출되기도 하였다. - 군사 전술 - 습격

습격은 고대부터 현대까지 전쟁과 군사 작전에서 다양한 규모와 형태로 나타났으며, 육상에서는 소떼 약탈부터 대규모 정복 전쟁, 해상에서는 해양 강국들의 경제적 이익 추구 수단으로 활용되었고, 현대전에서는 공중 폭격과 공수부대 급습과 같은 새로운 형태로 변화하여 역사와 사회, 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 군사 전술 - 참호

참호는 방어용 전술 지점의 한 유형으로, 병사가 은폐하여 사격할 수 있도록 만든 작은 구덩이를 의미하며, 다양한 전쟁에서 사용되었고 현대전에서도 중요한 방어 수단으로 활용된다.

| 탄막 사격 |

|---|

2. 역사

탄막 사격은 특정 지역에 대량의 포탄을 집중시켜 적의 접근을 막거나 섬멸하는 것을 목표로 하는 포병 전술이다. 개별 목표를 정확히 조준하기보다는 확률론에 기반하여 넓은 지역을 제압하는 방식으로 운용된다.

이동 탄막 사격의 개념은 제2차 보어 전쟁 (1899-1902) 중 영국군 레드버스 불러 장군이 고안한 전술에서 비롯되었다.[45][1] 이는 투겔라 고지와 같은 보어군의 견고한 방어 진지와 효과적인 장거리 소총 사격에 대응하기 위한 시도였다. 이 시기부터 포병은 기존의 직접 조준 사격 방식에서 벗어나 간접 사격을 활용하기 시작했으며, 참호전의 등장은 이러한 변화를 더욱 가속화했다. 포병들은 점차 복잡한 계산을 통해 포를 배치하고, 여러 포의 탄착 지점이 일정한 패턴, 특히 '선' 형태를 이루도록 조정했는데, 이것이 초기 탄막 사격의 모습이었다.[46][2]

탄막 사격은 제1차 세계 대전 중에 본격적으로 발전했다. '탄막(barrage)'이라는 용어 자체도 1915년 뉴브 샤펠레 전투에서 영국군이 처음 사용한 것으로 기록되어 있다.[46][2] 참호전 환경 속에서 탄막 사격은 보병의 공격을 지원하는 핵심 전술로 자리 잡았다. 특히 '''크리핑 사격'''(creeping barrage) 또는 '''이동 사격'''(moving barrage)[3]은 공격하는 보병의 전진 속도에 맞춰 포격 지점을 점차 앞으로 이동시키는 방식으로 널리 활용되었다.[4] 시간이 지나면서 탄막 사격은 더욱 정교해져 다양한 패턴으로 운용되었으며[5], 1917년 말에는 복잡한 경로로 이동하거나 특정 지역을 반복해서 타격하는 것도 가능해졌다.[6] 탄막의 속도 조절은 매우 중요했는데, 너무 빠르거나 느리면 아군 오사나 적에게 반격 기회를 줄 수 있었다. 제1차 세계 대전 이후 영국군은 무선 명령으로 실행 가능한 표준화된 "퀵 사격"(quick barrage) 패턴을 개발하기도 했다.[7]

제2차 세계 대전에서도 탄막 사격은 사용되었으나, 제1차 세계 대전과 같은 대규모 정면 공격이 줄어들면서 그 중요성은 다소 감소했다. 그럼에도 불구하고 북아프리카, 이탈리아, 서부 전선, 동부 전선 등 여러 전선에서 여전히 중요한 공격 지원 수단으로 활용되었다. 특히 소련군은 막대한 수의 포를 동원한 대규모 탄막 사격을 보병 공격의 표준적인 방식으로 채택했다.[38] 또한 이 시기에는 항공기 공격에 대응하기 위한 고사포의 대공 탄막이나, 반자이 돌격과 같은 적의 지상 돌격을 저지하기 위한 최종 방어 사격 형태의 탄막도 사용되었다.

탄막 사격은 한국 전쟁까지도 중요한 전술로 사용되었다. 돼지 고지 전투에서 유엔군이 사용한 "플래시 화이어" 방어 사격은 탄막 사격의 한 형태였다. 이후 베트남 전쟁이나 포클랜드 전쟁[39] 등에서도 제한적으로나마 유사한 방식의 포격 지원이 이루어졌지만, 현대전으로 오면서 정밀 유도 무기의 발달과 전술 변화로 인해 제1차 세계 대전 당시와 같은 전통적인 대규모 탄막 사격의 역할은 점차 축소되었다.

2. 1. 탄생 배경: 제2차 보어 전쟁

이동 탄막 사격은 제2차 보어 전쟁 (1899년 ~ 1902년) 기간 동안 레드버스 불러 장군의 지휘 아래 개발된 여러 전술적 혁신 중 하나였다.[45][1] 당시 영국군은 투겔라 고지와 같은 보어군의 견고한 방어 진지와 효과적인 장거리 소총 사격에 맞서기 위해 새로운 방법을 모색해야 했다.이전까지 포병은 주로 눈으로 직접 볼 수 있는 목표물을 향해 사격했지만, 제2차 보어 전쟁을 기점으로 간접 사격 방식이 도입되기 시작했다. 당시 단일 목표에 집중 사격하는 가장 큰 포병 부대 단위는 보통 18문의 포를 갖춘 여단이었다. 그러나 참호전 양상이 나타나면서, 관측병을 활용하고 더 정교한 포격 계획을 세우는 등 과학적인 접근 방식에 기반한 간접 사격의 필요성이 커졌다.[46][2]

이에 따라 포병들은 포를 배치하고 조준하기 위해 더욱 복잡한 계산 방식을 사용해야 했다. 각 포의 탄착 지점은 다른 포들과 연계되어 특정 패턴을 이루도록 조정되었는데, 탄막 사격의 경우 이 패턴은 '선' 형태로 나타났다. 이것이 탄막 사격의 초기 모습이라 할 수 있다. 참고로 '탄막(barrage)'이라는 용어가 공식적인 군사 명령에서 처음 사용된 것은 이후 제1차 세계 대전 중인 1915년 뉴브 샤펠레 전투에서였다.[46][2]

2. 2. 제1차 세계 대전: 탄막 사격의 발전과 확산

제1차 세계 대전의 참호전 양상은 정교한 포격 계획과 포병 운용에 대한 과학적 접근의 필요성을 증대시켰으며, 이는 간접 사격의 발달로 이어졌다. 포수들은 복잡한 계산을 통해 포를 배치해야 했고, 이로 인해 포탄의 탄착 지점은 일정한 패턴을 형성하게 되었다. 탄막 사격의 경우, 이 패턴은 선 형태로 나타났다. "탄막"(barrage)이라는 용어는 1915년 뇌브 샤펠 전투의 명령에서 영국군에 의해 처음 사용되었다.[46]탄막 사격의 주요 형태 중 하나는 '''크리핑 사격'''(creeping barrage) 또는 '''이동 사격'''(moving barrage)[3]이었다. 이는 포격을 몇 분마다 약 45.72m에서 약 91.44m씩 점진적으로 전진시켜, 공격하는 보병의 전진 속도에 맞추는 방식이었다.[4] 영국군은 이를 발전시켜 동시에 두 줄로 사격하는 방식을 사용하기도 했다. 시간이 지나면서 세 가지 주요 전진 패턴이 개발되었다.[5]

- 크리핑 사격: 포탄 사격이 한 줄에서 다음 줄로 순차적으로 이동.

- 블록 사격: 두 줄 이상의 목표 지점에 동시에 사격한 후, 전체 사격 구역(블록)이 다음 목표 지점들로 이동.

- 롤링 사격: 아군에게 가장 가까운 목표선에 대한 사격이 그 뒤의 목표선으로 이동하고, 정해진 시간 간격 후 다음 목표선에 대한 사격이 또 그 뒤로 이동하는 방식으로 순차적으로 '굴러가듯' 전진.

1917년 말에는 크리핑 사격 기술이 더욱 정교해져 복잡한 경로로 이동할 수 있게 되었다. 예를 들어, 사격 방향을 틀거나 앞뒤로 움직여 포격이 지나간 후 다시 나타나는 적 방어 병력을 제압할 수도 있었지만, 여전히 미리 정해진 시간표에 따라 통제되었다.[6] 크리핑 사격의 속도 조절은 매우 중요했다. 너무 느리면 아군 보병에게 아군 오사의 위험이 있었고, 너무 빠르면 적군이 참호에서 나와 방어 태세를 갖추고 공격해오는 아군 보병을 공격할 시간을 주게 되었다. 제1차 세계 대전 이후 영국군은 지도에 미리 사격 계획을 그리지 않고도 무선 명령으로 실행할 수 있는 표준화된 "퀵 사격"(quick barrage) 패턴을 개발했다.[7]

솜 전투 첫날, 영국군은 대규모 탄막 사격을 시도했다. 이는 일주일간의 강력한 사전 포격으로 독일군 방어선이 충분히 파괴되어 보병이 큰 저항 없이 전진할 수 있을 것이라는 기대 하에 계획되었다. 예를 들어, 제15군단 전선에서는 탄막이 매분 약 45.72m씩 전진하도록 설정되었다. 그러나 당시 영국군의 안전 규정은 포탄이 아군 보병으로부터 최소 약 91.44m 이상 떨어져야 한다고 명시했기 때문에 문제가 발생했다. 많은 경우 무인지대의 폭이 이 '안전' 거리보다 좁았고, 결과적으로 탄막은 참호 밖으로 나온 영국 보병을 제대로 엄호하지 못하고 너무 앞서 나갔다. 또한, 영국 보병의 실제 진격 속도가 예상보다 훨씬 느렸기 때문에 솜 전투 전반에 걸쳐 보병이 탄막의 속도를 따라잡는 것은 불가능해졌다.[19]

하지만 솜 전투가 진행되면서 탄막 전술은 개선되었다. 1916년 9월경에는 탄막 사격이 보병 공격의 표준 전술로 자리 잡았고, 곧 프랑스군에게도 전파되어 1916년 11월 베르됭 전투에서 프랑스군이 보 요새를 탈환하는 데 기여했다. 솜 전투 후반, 영국군은 포격의 정확성과 신뢰도를 높이고 보병을 탄막에 최대한 가깝게 붙어 진격시키는 것의 중요성을 깨달았다. 영국 원정군(BEF)은 공중 관측 보고서를 통해 "가장 완벽한 불의 벽"이 약 45.72m 이내에서 제50 (노섬브리아) 사단 보병에 의해 따라붙어져 적은 저항으로 목표를 점령할 수 있었다고 평가했다. 보고서는 "때때로 아군 포격 오폭으로 인한 소수의 사상자를 감수하는 것이, 포격 엄호가 제대로 이루어지지 않아 발생하는 다수의 사상자보다 훨씬 낫다는 것을 경험으로 알게 되었다"고 결론지었다.[20]

탄막 사격은 1917년 4월 비미 능선 전투에서 캐나다 원정군이 비미 능선을 점령하는 데 결정적인 역할을 했다. 캐나다군은 '비미 활강'(Vimy Glide)이라는 전술을 사용했는데, 이는 병사들이 3분당 약 91.44m 속도로 전진하는 탄막 바로 뒤를 따라붙도록 강도 높게 훈련하는 것이었다.[26] 탄막 사격은 시나이-팔레스타인 전역에서도 사용되어, 1918년 3월 12일 텔 아수르 작전[21]과 9월 메기드 전투 (1918년)에서 효과를 발휘했다. 메기드 전투에서는 18파운드 야포와 왕립 기마 포병대가 이동 탄막을 형성하고, 4.5인치 곡사포가 그 너머를 포격하며, 중포가 적 포병 제압 임무를 맡는 방식으로 운용되었다.[22] 이때 탄막은 분당 약 45.72m, 약 68.58m, 약 91.44m의 다양한 속도로 이동했다.[23]

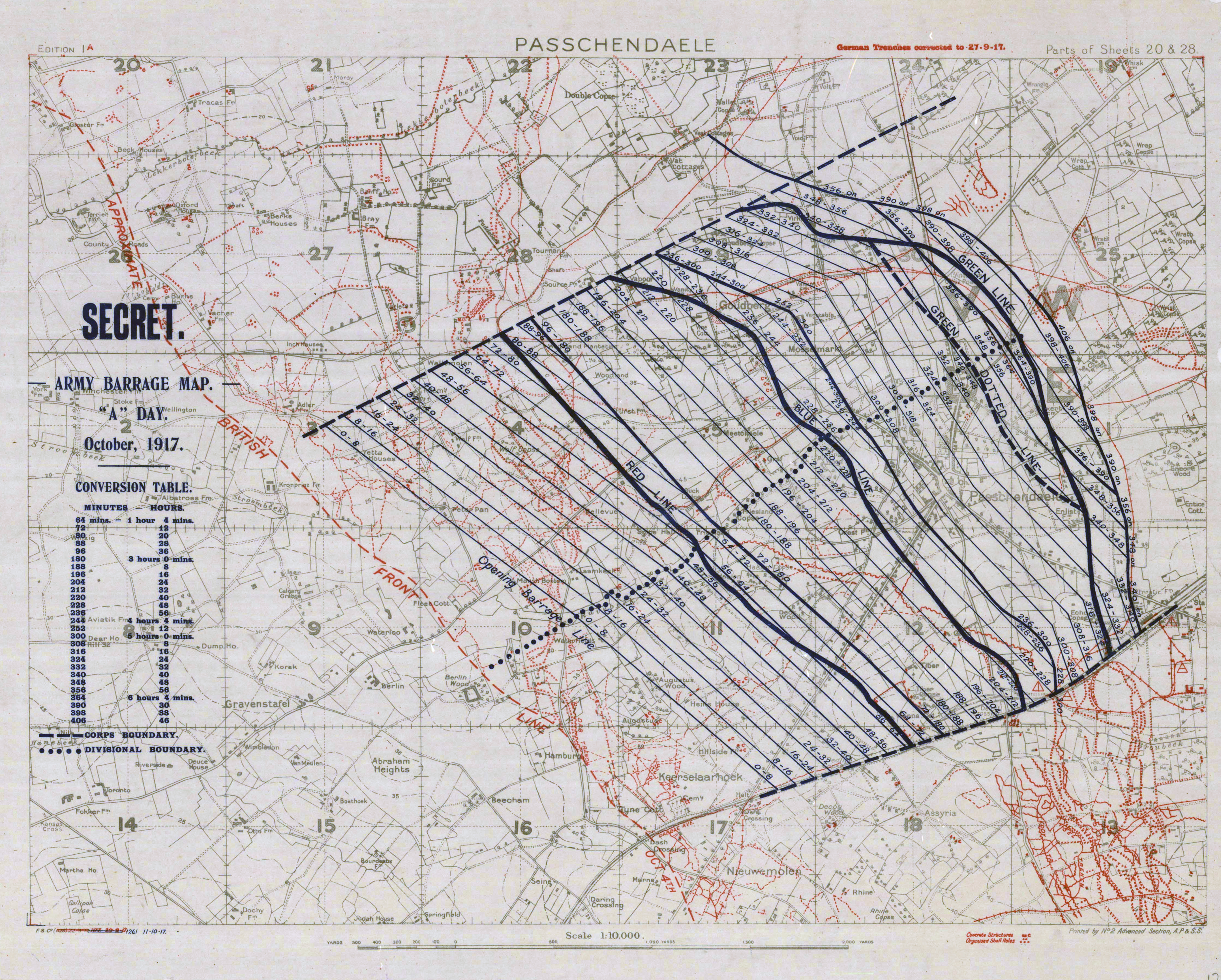

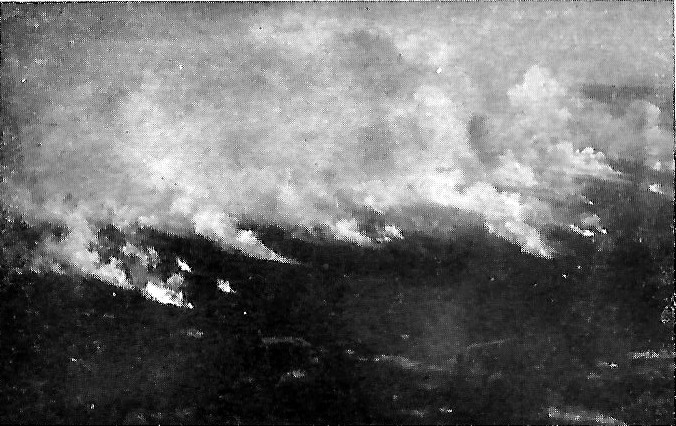

초기 영국의 탄막 사격은 주로 파편탄으로 구성되었으나, 곧 고폭탄이 거의 동등한 비율로 혼합되었고, 나중에는 연막탄도 추가되었다. 탄막의 전진 속도는 지형과 상황에 따라 1분에서 6분마다 약 91.44m씩 이동하도록 계획되었으나, 6분은 너무 느린 것으로 판명되었다.[24] 1917년 아라스 전투에서는 탄막 사격이 매우 복잡하고 거대해져서, 보병 전방 약 1828.80m 깊이에 걸쳐 5~6개의 포격선이 형성되기도 했다. 후방 차단 탄막, 방향 전환 탄막, 기관총 탄막 등 다양한 형태가 등장했으며, 적을 속이거나 위치를 노출시키기 위한 기만적인 허위 탄막도 사용되었다.[25] 파스샹달 전투 개시 공격에서는 3,000문 이상의 영국군 포와 곡사포가 동원된 대규모 탄막 사격이 이루어졌다. 전선 약 13.72m당 1문의 18파운더포, 약 45.72m당 1문의 중곡사포가 배치되었고, 프랑스군 지역에도 추가 포가 배치되었다. 영국군 탄막은 4분마다 약 91.44m씩 전진했으며, 보병은 폭발 지점에서 약 45.72m 이내로 근접하여 따라갔다. 목표 지점에 도달하면 탄막은 그 너머 약 457.20m 지점에 머무르며 독일군의 예상 반격을 저지하기 위해 앞뒤로 움직였고, 일부 포병은 다음 단계의 진격을 지원하기 위해 전진 배치되었다.[27]

동부 전선에서는 독일의 게오르크 브루흐뮐러 대령이 탄막의 첫 포격선을 가스탄으로 구성하는 이중 탄막 사격(double barrage)을 개발했다. 이 전술은 1918년 독일 춘계 공세에서 서부 전선에 적용되었다.[28]

제1차 세계 대전 말기에는 적을 물리적으로 파괴하려는 시도보다 사기를 꺾어 무력화하는 것이 더 효과적이라는 인식이 확산되었다. 이에 따라 길고 광범위한 예비 포격보다는 짧고 집중적인 포격이 선호되었으며, 탄막 사격 역시 이러한 경향을 따랐다. 1918년 9월 힌덴부르크 선이 돌파되고 기동전이 재개되자 영국군은 탄막 사격의 빈도를 줄이고, 대신 특정 목표에 대한 집중 포격이나 단계적인 포격(lifts and concentrations)을 더 많이 사용했다.[29] 전차의 등장은 기존과 같은 형태의 포병 지원 필요성을 감소시켰고, 1917년 캉브레 전투에서는 전 전선에 걸친 단일 탄막 사격 방식이 폐기되기도 했다. 보다 정교해진 사격 통제 시스템 덕분에 보병은 필요에 따라 직접 포병 지원을 요청하거나 확인된 적의 위치를 타격하도록 할 수 있었다.[30] 그럼에도 불구하고 탄막 사격은 계속 사용되었다. 예를 들어, 1918년 8월 31일 미국 제32보병사단의 공격에서는 이동 탄막 사격이 독일군 전선을 통과한 후 두 번 더 반복되어, 참호 속 적군이 다시 나오지 못하게 하거나 지하에 묶어두려는 시도가 이루어졌다.[31]

2. 3. 제2차 세계 대전: 제한적인 사용

탄막 사격은 제2차 세계 대전에서도 계속 사용되었지만, 제1차 세계 대전과 같은 대규모 정면 보병 공격이 줄어들면서 주된 포병 작전 계획에서는 벗어났다. 탄막 사격은 이전보다 작은 규모로 이루어졌다.북아프리카 전선에서는 초기 활용이 제한적이었다. 제2차 엘 알라메인 전투 개시를 위해 영국군 중장 버나드 몽고메리의 참모들은 탄막 사격을 고려했지만, 알려지거나 의심되는 목표에 대한 강력한 집중 사격을 선호하여 기각했다. 당시 약 10972.80m 전선에 배치된 456문의 포는 진정한 이동 탄막 사격을 하기에는 부족하다고 여겨졌다. 이는 뇌브 샤펠 전투에서 전선 4야드당 1문의 포가 배치되었던 것과 비교된다.[15] 그럼에도 불구하고, 이동 탄막 사격과 롤링 탄막 사격은 일부 사단 구역과 엘 알라메인 전투 후반 단계에서 사용되었다. 특히 오퍼레이션 슈퍼차지 (1942년 11월 1~2일)에서는 제2 뉴질랜드 사단 구역의 공격을 지원하기 위해 약 3657.60m 전선에 걸쳐 192문의 포로 구성된 이동 탄막 사격이 세 줄로 진행되었다. 전선 20야드당 거의 1문의 25파운더 포와 두 개의 중형 포병 연대가 탄막 사격을 강화했다.[32]

튀니지 전투에서는 더 많은 포를 사용할 수 있었고 방어군이 더 밀집되어 있어 탄막 사격이 더 효과적으로 활용될 여지가 있었다. 1943년 4월 와디 아카리트에서 영국군의 공격 당시, 제50 (노섬브리아) 보병 사단과 제51 (하이랜드) 보병 사단의 진격을 위해 세 단계에 걸쳐 8개의 탄막 사격 계획이 수립되었다. 여기에는 어둠 속에서 시작선을 표시하고 보병 정렬을 돕는 정지 탄막 사격, 진격 중 왼쪽으로 회전하는 탄막 사격, 즉시 요청 가능한 이동 탄막 사격 등이 포함되었다. 하지만 공격은 탄막 사격에만 의존하지 않았고, 관측병들이 예상 목표에 대한 사전 배치된 집중 사격을 요청하는 방식이 병행되었다.[33]

이탈리아 전역에서도 탄막 사격은 계속 사용되었다. 1944년 5월 23일 몬테 카시노 전투 중 히틀러 선 공격 시, 제1 캐나다 군단의 공격을 위해 810문의 포가 동원되었다. 이 중 300문이 약 2926.08m 폭의 탄막 사격 첫 번째 선에 투입되어 보병 이동 3분 전에 시작하여 5분마다 100야드씩 상승했다. 계획상으로는 첫 목표 지점에서 1시간 정지 후 3분마다 100야드씩 추가 목표 지점으로 상승해야 했으나, 격렬한 저항과 방어 포격으로 시간 계획에 차질이 생겼다. 이 작전은 충분한 밀집 탄막 사격을 위해 너무 좁은 전선에 집중했다는 비판도 받았다.[34] 1945년 이탈리아 최종 공세 중 세니오 강 도하 작전에서는 적을 혼란시키기 위해 가짜 탄막 사격이 사용되기도 했다. 공격 노선을 속이거나, 탄막이 지나간 후 보병 공격을 예상하고 은신처에서 나온 적을 다시 탄막이나 공습으로 공격하는 방식이었다. 몬테 솔레에서는 미국 포병이 전쟁 중 가장 강력한 탄막 사격 중 하나를 선보였는데, 30분 만에 75,000발의 포탄을 발사하여 남아프리카 공화국군의 진격을 지원했다.[35]

서부 전선에서도 탄막 사격은 중요한 역할을 했다. 노르망디 상륙 작전 이후 1944년 6월 26일 오퍼레이션 엡섬에서는 제15 (스코틀랜드) 보병 사단의 초반 공격에 앞서 344문의 포로 이동 탄막 사격이 이루어졌다.[36] 라인 강으로의 진격을 위한 오퍼레이션 베리터블 시작 시에는 1,050문의 야포와 중포 사격에 더해 박격포, 기관총, 전차, 대전차포, 대공포, 로켓 등 850문의 '페퍼 포트(pepper-pot)' 탄막 사격이 추가되었다. 영국 제30 군단의 진정한 탄막 사격은 09:20에 시작되어 점차 강도를 높였고, 500문의 포가 깊이 500야드의 선에 사격했다. 탄막 사격에는 공격 부대가 탄막 뒤에서 대형을 갖추는 것을 숨기기 위한 연막탄도 포함되었다. 10:30부터는 순수한 고폭탄으로 전환되어 전진하기 시작했으며, 12분마다 300야드씩 상승했고 노란 연막탄으로 보병에게 신호를 보냈다. 각 방어선에서는 30분간 정지했으며, 16:30에 멈출 때까지 시간당 평방 킬로미터당 2,500발의 포탄을 발사했다.[37]

소련의 제2차 세계 대전 교리에서도 탄막 사격은 중요한 위치를 차지했으며, 대규모 포를 이용한 이동 탄막 사격은 보병 공격의 표준적인 동반 작전이었다. 소련 포병은 막대한 수의 포를 보유하고 있었다. 스탈린그라드 전투 반격을 위해 약 7,000문의 포와 박격포가 집결되었고, 이러한 대규모 포격은 전쟁의 나머지 기간 동안 표준으로 유지되었다.[38] 1944-45년 소련의 진격 과정에서 이 전술은 동부 전선 전역, 예를 들어 비보르크-페트로자보츠크 공세, 젤로 고지 전투, 그리고 베를린 전투 등에서 광범위하게 사용되었다.

또한, 제2차 세계 대전에서는 항공기의 공격에 대응하기 위해 기관포와 고사포를 이용한 대공 탄막 사격이 이루어졌으며, 지상전에서는 반자이 돌격과 같은 적의 돌격을 저지하기 위해 최종 방어 사격 형태의 탄막이 사용되기도 했다.

2. 4. 한국 전쟁과 그 이후

탄막 사격은 한국 전쟁까지 계속 사용되었다. 돼지 고지 전투에서는 유엔군이 전초 기지를 방어하기 위해 "플래시 화이어"라고 불리는 즉시 요청 및 사전 등록된 방어 사격을 사용했는데, 이는 포병이 전초 기지 주변에 말굽 모양 패턴으로 상자 탄막을 설치하는 방식이었다. 탄막 사격은 베트남 전쟁에서도 사용되었다.1982년 포클랜드 전쟁 당시 왕립 해병대 42 코만도의 마운트 해리엇 전투 공격은 지원 포병의 이동 집중 사격으로 시작되었으며, 진격하는 해병대보다 약 약 91.44m 앞에서 사격했다. 공격 후반부에는 MILAN 대전차 미사일을 포함한 페퍼팟 사격이 사용되었다.[39] 그러나 이 두 가지 방식 모두 엄격한 시간표에 따라 연속적인 선을 목표로 하는 사격으로 이루어진 진정한 의미의 탄막 사격은 아니었다. 한편, 탄막 사격이라는 용어는 1965년 ABCA 포병 협정이나 그 후속 조치인 NATO STANAG에 화력 통제 방법으로 포함되지 않았다.

3. 종류

탄막 사격은 특정 지역에 대량의 포탄이나 총알을 집중적으로 쏟아부어 적이 해당 지역을 통과하거나 점령하는 것을 막고, 때로는 적을 섬멸하는 것을 목표로 하는 사격 방식이다. 개별 탄환의 정확한 명중보다는 확률론에 기반하여 지역 전체를 제압하는 데 중점을 둔다.

이러한 방식의 포격은 대량의 탄약 소비와 연속 사격 기술이 발달한 제1차 세계 대전 시기에 본격적으로 등장했다. 기록상 '탄막'(barrage)이라는 용어가 포격 명령으로 처음 사용된 것은 1915년 서부 전선의 뇌브샤펠 전투에서 영국군에 의해서였다. '방해물'을 뜻하는 프랑스어 단어 barrage|바라주프랑스어는 1915년경 영어권에 군사 용어로 도입되어, 특정 지역을 차단하거나 아군을 보호하기 위해 조율된 포격의 벽을 의미하게 되었다. 오늘날 이 단어는 군사적 의미를 넘어 "질문 공세"처럼 비유적으로 사용되기도 하며, 때로는 군사 전문가들조차 단순히 강렬한 포격을 지칭하는 데 사용하기도 한다.

탄막 사격은 크게 목표 지역이나 운용 방식에 따라 여러 종류로 나뉜다. 대표적으로 아군 보병의 전진을 지원하기 위해 포격 지점을 점차 이동시키는 이동 탄막 사격, 특정 지역을 방어하거나 적의 이동을 저지하기 위해 고정된 지점에 포격을 집중하는 고정 탄막 사격, 특정 목표 지점을 사방 또는 세 방향에서 포위하여 고립시키는 상자 탄막 사격 등이 있다.

제2차 세계 대전 시기에도 탄막 사격은 중요한 전술로 활용되었다. 항공기의 공습에 대응하기 위해 기관포와 고사포를 이용한 대공 탄막이 형성되었으며, 지상전에서는 일본군의 반자이 돌격과 같은 돌격을 저지하기 위한 최종 방어 사격의 형태로 탄막이 운용되기도 했다.

3. 1. 이동 탄막 사격 (Creeping Barrage)

이동 탄막 사격 또는 잠행 사격[47]은 포탄 낙하 지점을 점진적으로 이동시키는 탄막 사격 방식이다. 일반적으로 매 분마다 약 약 91.44m 정도씩 사거리를 늘려가며, 보병의 전진 속도에 맞춰 천천히 진행된다.[48] 이는 보병이 공격 목표 지점까지 비교적 안전하게 접근할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.영국군은 두 개 이상의 포격선을 동시에 운용하는 방식으로 이동 탄막 사격을 발전시켰으며, 이를 통해 세 가지 주요 패턴이 개발되었다.[49][5]

1. 크리핑 사격 (Creeping Barrage): 가장 기본적인 형태로, 포격선이 순차적으로 다음 목표선으로 이동하는 방식이다. 보병은 포탄이 막 지나간 지역을 따라 전진한다. 보통 몇 분마다 약 45.72m에서 약 91.44m씩 점진적으로 포격을 이동시킨다.[4][5]

2. 블록 사격 (Block Barrage): 두 개 이상의 목표선에 동시에 포격을 가한 후, 포격 전체가 하나의 '블록'처럼 다음 목표 지역으로 이동하여 공격하는 방식이다.[5]

3. 롤링 사격 (Rolling Barrage): 아군에게 가장 가까운 목표선에 대한 포격이 종료되면, 그 포격이 다음 목표선 너머의 아직 공격받지 않은 목표선으로 이동한다. 이후 정해진 시간 간격에 따라 두 번째 목표선에 대한 포격이 그 다음 목표선으로 이동하는 식으로, 포격이 파도처럼 앞으로 '굴러가는' 형태를 띤다.[5]

제1차 세계 대전 말기인 1917년경에는 이동 탄막 사격 기술이 더욱 정교해져, 포격선이 단순히 전진하는 것 외에도 좌우로 회전하거나 앞뒤로 움직이며('빗질하듯') 특정 지역을 반복적으로 타격하여, 포격이 지나간 후 다시 나타나는 적 방어 병력을 제압할 수도 있었다. 그러나 이러한 복잡한 움직임 역시 사전에 계획된 시간표에 따라 엄격하게 통제되었다.[6]

이동 탄막 사격의 성공 여부는 포격 이동 속도에 크게 좌우되었다. 포격이 너무 느리게 이동하면 아군 보병이 포격 지역에 너무 가까이 접근하여 아군 오사의 위험이 커졌고, 반대로 너무 빠르게 이동하면 적군이 포격이 지나간 후 참호나 엄폐물에서 나와 방어 태세를 다시 갖추고 공격해오는 아군 보병에게 효과적으로 대응할 시간을 주게 되었다.[6]

제1차 세계 대전 이후 영국군은 지도에 미리 포격 계획을 그리지 않고도 무선 통신을 통해 명령할 수 있는 표준화된 포격 패턴인 '퀵 사격(Quick Barrage)'을 개발하여 운용의 유연성을 높였다.[7]

3. 2. 고정 탄막 사격 (Standing Barrage)

'''고정 탄막'''(Standing Barrageeng)은 특정 지역에 포격을 집중하여 적군의 이동을 억제하고 공격을 분쇄하는 방어적인 사격 방식이다. 이동 탄막이 전진하기 전 특정 선에 일정 시간 동안 고정되는 경우도 있는데, 이는 보병이 대형을 갖추거나 따라잡을 시간을 벌거나, 이미 알려진 적의 방어선에 더 큰 피해를 입히고 사기를 저하시키기 위한 목적이었다.예를 들어, 1917년 6월 7일 메신 전투의 사격 계획에서는 대부분의 영국군 18 파운더 야포가 전진하는 보병 바로 앞에 파편탄을 이용한 이동 탄막을 형성하고, 다른 야포와 약 11.43cm 곡사포는 약 약 640.08m 앞쪽에 고정 탄막을 사격하도록 계획되었다. 이 고정 탄막은 알려진 독일군 진지에 맞춰 설정되었으며, 아군 보병이 해당 지점으로부터 약 365.76m 이내로 접근하면 다음 목표 지점으로 옮겨졌다. 보병이 각 목표를 점령하면, 이동 탄막은 점령지 전방 약 137.16m에서 약 274.32m 지점에서 멈춰 고정 탄막으로 전환되었다. 이는 보병이 점령지를 확보하고 방어 태세를 갖추는 동안 적의 반격으로부터 새로 점령한 진지를 보호하기 위함이었다. 이 시간 동안 포격 속도는 분당 1발로 늦춰져 포와 포병에게 잠시 휴식을 주었고, 이후 탄막이 다시 이동할 때 완전한 강도로 재개되었다. 중포와 초대형 포는 독일군 후방 지역을 타격했으며, 700개 이상의 기관총이 아군 머리 위로 간접 사격을 실시하며 탄막 사격을 지원했다.[8]

'''상자 탄막'''(Box Barrageeng)은 고정 탄막의 한 형태로, 세 개 또는 네 개의 탄막 선을 이용해 특정 지점을 상자 모양(주로 세 면)으로 둘러싸 고립시키는 방식이다. 상자 탄막은 주로 방어 사격 임무에 사용되었는데, 미리 방어 지휘관과 협의하여 특정 지점에 포격 좌표를 설정해 두었다가 적이 공격해 올 경우 즉시 발동되었다. 또한, 공격받는 아군 지점으로 적의 증원군이 접근하는 것을 차단하는 데에도 효과적이었다. 1917년 3월의 한 참호 기습 작전에서, 제1대대 버프스는 이동 탄막의 지원을 받아 적 참호에 진입한 후, 독일군의 증원이나 반격을 막기 위해 상자 탄막의 보호를 받았다. 이러한 작전은 종종 다른 전선에서 가짜 포격을 동시에 실시하여 적을 혼란시키는 기만 전술과 함께 사용되었다.[9]

3. 3. 상자 탄막 사격 (Box Barrage)

상자 탄막(Box Barrageeng)은 세 개 또는 네 개의 탄막을 이용하여 특정 지점을 상자 모양, 혹은 더 일반적으로는 상자의 세 면을 형성하여 고립시키는 사격 방식이다.[9]이 방식은 주로 방어 사격 임무에 활용되었다. 미리 방어 보병 지휘관과 협의하여 목표 지점을 설정해두고, 적이 해당 진지를 공격할 경우 즉시 탄막 사격을 개시하여 적의 접근을 차단하거나 공격을 저지하는 방식으로 운용되었다. 또한, 공격받는 아군 지점에 적이 증원하는 것을 막거나, 특정 지역을 공격할 때 적의 퇴로나 증원 경로를 차단하는 목적으로도 사용될 수 있었다.[9]

예를 들어, 1917년 3월에 있었던 참호 기습 작전에서 영국 육군의 제1대대 버프스는 이동 탄막의 지원을 받아 적 참호에 진입한 후, 독일군의 증원이나 반격을 막기 위해 상자 탄막의 지원을 받았다. 이러한 작전 수행 시, 적을 혼란시키기 위해 다른 전선에서 위장 포격을 동시에 실시하기도 했다.[9]

3. 4. 기타 탄막 사격

영국군의 일반적인 관행으로 인해 2개의 전열이 동시에 포격하는 방식이 발달했으며, 이에 따라 다음과 같은 세 가지 형태의 탄막 사격이 나타났다.[49]- 잠행 사격 (Creeping Barrage): 이동 탄막 사격이라고도 한다.[47] 매 분마다 약 약 91.44m 정도의 간격을 두고 포격 지점을 점차 앞으로 이동시키는 방식이다. 이는 보병의 전진 속도에 맞춰 천천히 진행된다.[48] 잠행 사격에서는 포격이 한 줄의 목표 지점에서 다음 줄의 목표 지점으로 순차적으로 이어진다.[49]

- 차단 사격 (Block Barrage): 두 줄 이상의 목표 지점에 동시에 포격한 후, 사격 지점을 블록 단위로 이동시키는 형태이다. 처음 포격을 받은 지점을 피해서 다음 '블록'(구역)에 사격을 개시하는 방식으로 진행된다.[49]

- 회전 사격 (Rolling Barrage): 아군 보병에게 가장 가까운 지점에 먼저 사격을 가한 후, 점차 부대에서 가장 멀리 있는 지역까지 연속적으로 사격 지점을 옮겨가는 방식이다.[49]

4. 장점과 단점

탄막 사격은 적의 특정 지역 통과나 접근을 막거나 적을 섬멸하기 위해 대량의 탄약을 집중적으로 쏟아붓는 사격 방식이다. 연속 사격이 가능한 화포가 발달한 제1차 세계 대전 무렵부터 본격적으로 사용되었으며, 1915년 뇌브샤펠 전투에서 영국군이 처음으로 "탄막을 쳐라"(barrage)는 명령을 사용한 것으로 알려져 있다.

탄막 사격의 효과를 극대화하기 위해서는 공격 부대가 포격 직후, 방어하는 적군이 포격의 충격에서 벗어나 참호 등에서 제대로 대응하기 전에 적진에 도달하는 것이 중요했다.[10] 이를 위해 공격군은 포탄 낙하 지점에 매우 가깝게 접근해야 했으며("탄막에 의존하는 것"), 프랑스군은 성공적인 작전에서도 아군 포격으로 인한 사상자가 10%에 달할 수 있다고 추정했다.[10] 만약 탄막과 보병의 전진 속도가 제대로 조율되지 않으면, 솜 전투 첫날이나 니벨 공세 당시 셰맹 데 다므에서처럼 탄막이 너무 앞서나가 방어군에게 회복할 시간을 주어 공격군에게 치명적인 결과를 초래하기도 했다.[11]

제1차 세계 대전 말에는 탄막의 주된 효과가 물리적 파괴보다는 적의 사기를 꺾고 움직임을 봉쇄하는 데 있다는 인식이 확산되었다. 이 때문에 장기간의 지루한 포격보다는 짧고 강렬한 탄막 사격 직후 보병이 즉시 돌격하는 방식이 더 효과적인 것으로 평가받았다.[11] 이동 탄막 사격은 공격 직전에 포격을 시작하여 기습 효과를 유지할 수 있었고, 적진에 대한 정찰이 부족할 때 개별 목표 식별 없이도 광범위한 지역을 제압할 수 있다는 장점이 있었다.[12] 또한 제2차 세계 대전 당시 특징 없는 지형의 북아프리카 서부 사막에서는 보병이 탄막을 기준으로 대열과 진격 방향을 유지하는 데 도움을 주기도 했다.[15]

그러나 탄막 사격은 막대한 양의 탄약과 포를 소모했으며, 포격의 상당 부분이 목표 없는 지면에 떨어져 비효율적이라는 단점이 있었다.[12] 또한, 미리 계획된 일정에 따라 포격이 진행되었기 때문에 보병의 진격 속도가 포격 일정에 엄격히 맞춰져야 했고, 이는 보병의 자율적인 기동을 제한하고 경직된 선형 전술을 강요하는 결과를 낳았다.[13] 이 때문에 침투 전술과 같이 유연한 기동이 중요한 전술에는 적용하기 어려웠다. 다만, 독일 봄 공세 초기에는 가스탄을 혼합한 대규모 이동 탄막이 침투 부대를 지원하기도 했다.[13] 때로는 탄막의 중요성이 지나치게 강조되어 보병 자체 화력 운용과 같은 기본적인 전술이 간과되기도 했다.[14] 1943년경에는 탄막이 화력을 분산시킨다는 비판도 제기되었다.[16]

대규모 포격은 지면을 심하게 파괴하여, 특히 연약한 지반에서는 공격하는 아군의 진격을 오히려 방해하는 요인이 되기도 했다.[17] 제2차 세계 대전 시기에는 항공기의 공격에 대응하기 위한 기관포나 고사포의 대공 탄막, 또는 반자이 돌격과 같은 적 보병의 돌격을 저지하기 위한 최종 방어 사격 형태의 탄막도 활용되었다.

4. 1. 장점

탄막 사격은 여러 가지 전술적 이점을 제공했다.- 기습 효과: 공격 직전에 포격을 시작함으로써 적에게 대응할 시간을 주지 않고 기습의 효과를 극대화할 수 있었다. 특히 이동 탄막 사격(creeping barrage)은 공격 부대가 실제로 움직이기 직전에 개시되어 기습 요소를 유지하는 데 유리했다.[12]

- 광범위한 제압: 제1차 세계 대전 말에는 탄막 사격의 주된 효과가 적의 물리적 파괴보다는 광범위한 지역에 포탄을 쏟아부어 적의 사기를 저하시키고 효과적으로 제압하는 데 있다는 점을 알게 되었다.[11] 이는 특정 목표를 정밀 타격하기보다 넓은 지역을 무력화시키는 데 중점을 둔 방식이었다.

- 보병 진격 지원: 이동 탄막 사격은 보병의 진격 속도에 맞춰 포격 지점을 점차 앞으로 이동시키는 방식으로 이루어졌다.[47][48] 이를 통해 공격 부대는 포격으로 제압된 지역을 비교적 안전하게 통과하며 적진에 접근할 수 있었다. 포격 직후, 방어하는 적군이 충격에서 회복하여 효과적으로 대응하기 전에 신속하게 목표 지점에 도달하는 것이 중요했다.[10] 제1차 세계 대전 후반기에는 장기간의 준비 포격보다 짧고 강렬한 탄막 사격 후 즉시 보병이 돌격하는 방식이 더 효과적인 것으로 평가되었다. 또한, 북아프리카 서부 사막과 같이 지형지물이 부족한 환경에서는 탄막이 보병 부대가 진격 방향과 대열을 유지하는 데 도움을 주기도 했다.[15]

- 정찰 불필요 (경우에 따라): 적의 정확한 위치나 방어 시설에 대한 상세한 정보가 부족한 상황에서도 탄막 사격은 유용했다. 개별 목표를 사전에 식별하고 조준할 필요 없이, 예상되는 적의 위치나 통로에 광범위한 포격을 가함으로써 효과적인 공격을 수행할 수 있었다.[12]

4. 2. 단점

탄막 사격은 여러 단점을 가지고 있었다. 우선, 탄약과 포의 소모가 매우 컸다. 포격의 상당 부분이 실제 목표물이 없는 빈 땅에 떨어져 자원을 낭비하는 결과를 낳았다.[12] 제2차 세계 대전 중반인 1943년 무렵에는 탄막 사격이 화력을 효과적으로 집중시키지 못하고 분산시킨다는 비판도 제기되었다.[16]또한, 탄막 사격은 보병의 전술 운용에 제약을 가했다. 제1차 세계 대전 당시 미리 계획된 탄막 사격은 보병의 진격 속도를 포병 사격 일정에 엄격히 맞춰야 했기 때문에, 보병의 자율적인 기동을 제한하고 정해진 선을 따라 움직이는 경직된 전술을 강요했다.[13] 이러한 경직된 전술 강요는 1943년까지도 단점으로 지적되었다.[16] 이 때문에 침투 전술과 같이 유연한 기동이 중요한 경우에는 이동 탄막을 효과적으로 사용하기 어려웠다. 때로는 탄막 사격의 중요성이 지나치게 강조되어, 보병 부대 자체의 화력을 이용해 진격을 지원하는 기본적인 보병 전술의 중요성이 간과되기도 했다.[14]

대규모 포격으로 인한 지형 파괴 문제도 있었다. 탄막 사격은 지면을 심하게 파헤쳐 놓았고, 특히 지반이 약한 지역에서는 이렇게 파괴된 지형이 오히려 공격하는 아군 부대의 진격을 방해하는 요인이 되기도 했다.[17]

마지막으로 아군 오폭의 위험성도 존재했다. 탄막 사격의 효과를 극대화하기 위해서는 보병이 포탄 낙하 지점에 매우 가깝게 접근해야 했는데("탄막에 의존하는 것"), 이는 아군 포격에 의한 피해 위험을 감수해야 함을 의미했다. 실제로 프랑스군은 성공적인 탄막 지원 작전에서 발생하는 사상자의 약 10%가 아군 포격에 의한 것이라고 추정하기도 했다.[10] 만약 탄막의 이동 속도와 보병의 진격 속도가 제대로 조율되지 않으면, 솜 전투 첫날이나 니벨 공세 당시 셰맹 데 다므(Chemin des Dames) 전투에서처럼 탄막이 보병보다 너무 앞서나가 방어하는 적군에게 대응할 시간을 주게 되어 공격군에게 치명적인 결과를 초래할 수도 있었다.[11]

5. 현대적 의의

(내용 없음)

5. 1. 제한적인 활용

탄막 사격은 개별 목표를 정확히 조준하여 맞추기보다는, 특정 지역에 대량의 탄환을 집중시켜 확률론적으로 목표를 제압하는 사격 방식이다. 이러한 방식은 주로 적 부대가 특정 지역을 통과하거나 접근하는 것을 막기 위해, 또는 해당 지역 내의 적을 섬멸할 목적으로 사용된다.이 전술은 대량의 탄약을 빠르게 소모하며 연속적인 사격이 가능해진 제1차 세계 대전 시기부터 본격적으로 활용되기 시작했다. 공식 기록상 '탄막(barrage)'이라는 용어와 함께 이 전술이 명령으로 내려진 것은 1915년 뇌브샤펠 전투 당시 서부 전선의 영국군이 처음으로 알려져 있다.

제2차 세계 대전에서도 탄막 사격은 다양한 형태로 활용되었다. 적 항공기의 공습에 대응하기 위해 기관포나 고사포를 이용한 대공 탄막 사격이 이루어졌으며, 지상전에서는 특히 일본군의 반자이 돌격과 같은 대규모 보병 공격을 저지하기 위한 최종 방어 사격의 형태로 탄막이 형성되기도 했다.

5. 2. 인터넷 용어로서의 "탄막"

니코니코 동화나 bilibili와 같은 동영상 공유 서비스에서는 시청자가 입력한 코멘트가 화면 위에 표시되는 기능이 있다. 이러한 코멘트가 매우 많이 게시되어 화면을 가득 채우는 상태를 인터넷 용어로 탄막(彈幕)이라고 부른다. 이는 본래 군사 용어인 탄막 사격에서 유래한 표현이다.

2006년에 서비스를 시작한 니코니코 동화는 초기부터 동영상에 코멘트를 남기는 기능을 제공했다. (원래 니코니코 동화는 유튜브의 동영상에 코멘트를 다는 서비스로 시작하여 나중에 자체 동영상 게시 기능을 추가했다.) 처음에는 코멘트가 집중되면 화면 위아래에 겹쳐서 표시되었으나, 2007년 1월에는 '탄막 모드'가 추가되었다. 이 모드는 코멘트가 집중될 경우 자동으로 활성화되어 화면 전체를 코멘트로 채움으로써 시청자들의 몰입감을 높였다.[41]

중국에서는 2008년 ACG 관련 동영상 공유 사이트인 AcFun이 탄막 기능을 도입한 것을 시작으로, bilibili와 같은 다른 ACG 동영상 서비스뿐만 아니라, 도위, 후야, YY 등의 라이브 스트리밍 서비스, 그리고 IQIYI, 텐센트 비디오, Youku, Mango TV와 같은 일반 동영상 서비스에도 널리 퍼져나가게 되었다.[42][43][44]

참조

[1]

문서

Pakenahm, p 345

[2]

문서

Hogg, p 13

[3]

웹사이트

Artillery Terms and Tactics

http://www.vietvet.o[...]

Vietnam Veterans Home Page

1999-09-01

[4]

문서

Hogg, pp 25-26

[5]

웹사이트

Fire Planning

http://members.tripo[...]

2007-11-19

[6]

문서

Hogg, p. 30

[7]

웹사이트

Fire Planning

http://members.tripo[...]

2007-11-19

[8]

서적

Passchendaele—The Sacrificial Ground

Cassel

[9]

서적

Steady The Buffs!: A Regiment, a Region, and the Great War

Oxford University Press

[10]

문서

Hogg, p 21

[11]

문서

Hogg, p 26

[12]

간행물

2nd New Zealand Divisional Artillery

https://nzetc.victor[...]

New Zealand Historical Publications Branch, Wellington

2007-10-27

[13]

서적

The German 1918 Offensives: A Case Study of The Operational Level of War

Taylor & Francis

[14]

문서

Griffith, p 67

[15]

문서

Hogg, p 66

[16]

문서

Maj-Gen [[Francis Tuker]], commanding 4th Indian Division, cited by Bidwell, p 58

[17]

문서

Hogg, pp 32–147

[18]

논문

Generał Tadeusz Rozwadowski pod Gorlicami – prawda i mit

[19]

서적

The Silent General: Horne of the First Army

Helion

[20]

문서

Griffith, pp 65–66 & 143

[21]

문서

Falls 1930 Vol. 2, pp. 323–6

[22]

문서

Falls 1930 pp. 470–1

[23]

문서

Falls 1930 Vol. 2 pp. 480–1, 485

[24]

문서

Griffith, pp 141 & 146

[25]

문서

Griffith, pp 85 & 144

[26]

문서

Hogg, p 28

[27]

서적

Passchendaele—The Sacrificial Ground

Cassel

[28]

서적

The German 1918 Offensives: A Case Study of The Operational Level of War

Taylor & Francis

[29]

문서

Griffith, pp 141 and 147

[30]

문서

Hogg, pp 32-33

[31]

문서

The United States in the First World War: An Encyclopedia

Garland Publishing

[32]

간행물

2nd New Zealand Divisional Artillery

https://nzetc.victor[...]

New Zealand Historical Publications Branch, Wellington

2007-10-27

[33]

문서

Bidwell, pp54-58

[34]

문서

Hogg, pp 108-109

[35]

문서

Hogg, pp 114-117

[36]

서적

'Sons of the Reich: The History of II SS Panzer Corps in Normandy, Arnhem, the Ardennes and on the Eastern Front'

Casemate Publishers and Book Distributors

2002

[37]

서적

[38]

서적

[39]

웹사이트

Battles of the Falklands Conflict:Mount Harriet - 11/12 June 1982

https://web.archive.[...]

Royal Air Force

2008-01-20

[40]

사전

大辞泉

http://dictionary.go[...]

小学館

[41]

웹사이트

【6周年】ニコニコ建国記念日ちょっと昔話‐ニコニコインフォ

https://blog.nicovid[...]

2020-08-10

[42]

웹사이트

天天刷A站、B站的你,又对弹幕了解多少?-搜狐科技

https://it.sohu.com/[...]

2020-03-22

[43]

웹사이트

中国でも大人気! ニコ動的な「弾幕系動画サイト」が広まった理由

https://ddnavi.com/i[...]

2020-03-22

[44]

웹사이트

Bullet Chatting Use Cases

https://w3c.github.i[...]

2020-08-10

[45]

서적

[46]

서적

[47]

웹인용

Artillery Terms and Tactics

http://www.vietvet.o[...]

Vietnam Veterans Home Page

2008-01-01

[48]

서적

[49]

웹사이트

http://members.tripo[...]

2007-11-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com