하나님의 형상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

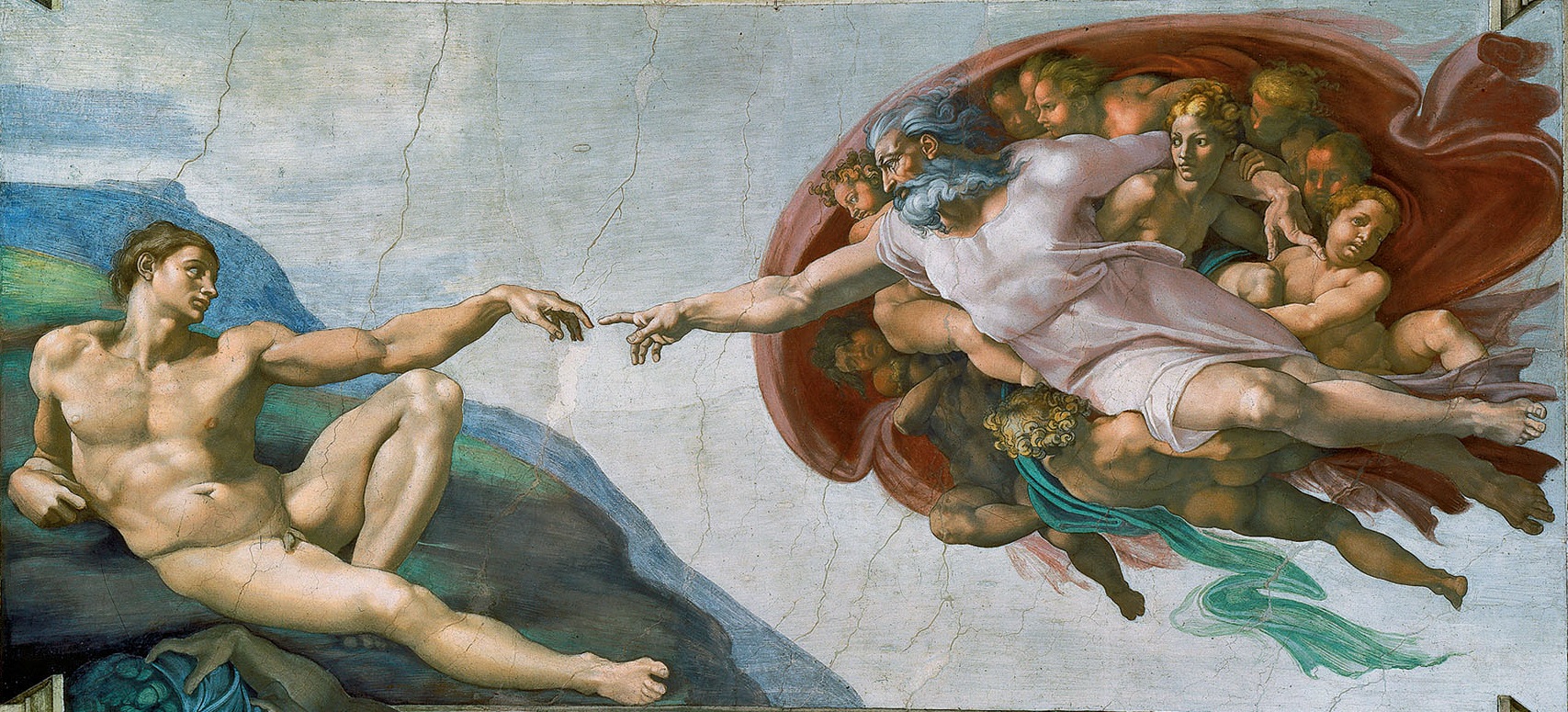

'하나님의 형상'은 성경에서 인간이 하나님의 모습대로 창조되었다는 개념을 의미하며, 창세기, 신약성경, 그리고 다양한 신학적 해석을 통해 그 의미가 탐구된다. 이 개념은 인간의 존엄성, 인권, 생태 윤리에 대한 윤리적 함의를 가지며, 트랜스휴머니즘과 같은 현대적 문제에 대한 논의를 촉발하기도 한다. 또한, 몸과 하나님의 형상 간의 관계, 그리고 그리스도 안에서의 형상 회복에 대한 다양한 관점을 제시한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신 - 반신

반신은 신과 인간 사이에서 태어나 불멸의 신과는 달리 수명을 가지지만 인간을 초월하는 능력과 긴 수명을 지닌 존재로, 다양한 신화에서 영웅적 행적을 통해 특정 민족이나 왕조의 기원으로 여겨지기도 한다. - 신 - 여신

여신은 여성적 특성을 가진 신성한 존재로 다양한 문화권에서 숭배받으며 종교, 신화, 예술 분야에서 중요한 역할을 하고 사랑, 풍요, 지혜, 전쟁 등을 상징한다. - 인간 - 사람속

사람속은 라틴어로 인간을 의미하며, 현생 인류인 호모 사피엔스를 포함하여 뇌 용량 증가, 직립 보행, 석기 사용 등의 특징을 보이는 다양한 종을 포함한다. - 인간 - 호모 파베르

호모 파베르는 도구를 사용하여 운명을 개척하는 '만드는 인간'이라는 뜻으로, 르네상스 시대에 재조명되어 철학자들에 의해 재해석되었고, 막스 프리쉬의 소설을 통해 대중적으로 알려졌으며, 인류학적으로 호모 루덴스와 대조되는 개념으로, 한국 사회에서는 자립적인 삶의 자세를 강조하는 의미로 해석되지만 비판적인 시각도 존재한다.

| 하나님의 형상 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| 다른 이름 | 하느님의 모습, 하느님의 형상 |

| 로마자 표기 | Tselem Elohim (히브리어), Eikón toú Theoú (그리스어), Imago Dei (라틴어) |

| 종교적 의미 | |

| 관련 종교 | 유대교, 기독교 |

| 주요 인물 | 아담, 하와 |

| 중요성 | 인간 존엄성의 근거, 창조의 목적 |

| 유대교에서의 의미 | |

| 근거 | 창세기 1장 26-27절 |

| 핵심 내용 | 인간은 하느님의 대표자로서 세상에 대한 책임과 권한을 가짐. |

| 추가 설명 | 랍비 문헌에서는 이 개념을 인간의 존엄성과 도덕적 책임의 근거로 해석함. |

| 기독교에서의 의미 | |

| 근거 | 창세기 1장 26-27절, 고린도후서 4장 4절, 골로새서 1장 15절 |

| 핵심 내용 | 인간은 하느님의 형상을 부분적으로 반영하며, 이는 인간의 이성, 도덕성, 영성을 통해 나타남. 예수 그리스도는 하느님의 완전한 형상으로, 인간은 그리스도를 닮아감으로써 하느님의 형상을 회복할 수 있음. |

| 추가 설명 | 동방 정교회에서는 '형상 (eikón)'과 '닮음 (homoiosis)'을 구분하여, 인간은 하느님의 형상을 타고났으나, 그 닮음을 회복해야 한다고 봄. 개신교에서는 하느님의 형상이 죄로 인해 손상되었으나, 그리스도를 통해 회복될 수 있다고 봄. |

| 비판적 시각 | |

| 내용 | 인간 중심주의적 사고방식으로 이어질 수 있다는 비판이 존재함. 하느님의 형상 개념이 인간의 다양성을 간과할 수 있다는 지적도 있음. |

| 관련 개념 | |

| 관련 개념 | 자유 의지, 영혼, 인간 존엄성, 죄, 구원 |

2. 성경적 근거

하느님의 형상 교리는 구약성경과 신약성경 모두에서 발견된다.

창세기 1장 26-28절에는 하느님께서 "우리 모습을 닮은 사람을 만들자!"라고 하시며 당신의 모습대로 사람을 지어내셨다고 기록되어 있다. 창세기 5장 1-3절에는 하느님께서 당신 모습대로 사람을 만드셨고, 아담은 백삼십 세에 자기 모습을 닮은 아들 셋을 낳았다고 기록되어 있다. 창세기 9장 6절에는 사람은 하느님의 모습으로 만들어졌으니 남의 피를 흘리는 사람은 자신의 피도 흘리게 될 것이라고 경고한다.

신약성경에서 히브리인들에게 보낸 서간 1장 3절은 예수를 하느님의 가시적인 모상이라고 언급한다. 콜로새 신자들에게 보낸 서간 1장 13-15절은 "그리스도께서는 보이지 않는 하느님의 형상이시며 만물에 앞서 태어나신 분이십니다"라고 말한다. 코린토 신자들에게 보낸 첫째 서간 11장 7절은 "남자는 하느님의 모습과 영광을 지니고 있으니 머리를 가리지 말아야 합니다. 그러나 여자는 남자의 영광을 지니고 있을 뿐입니다."라고 전한다. 로마 신자들에게 보낸 서간 8장 29절은 "하느님께서는 이미 오래 전에 택하신 사람들이 당신의 아들과 같은 모습을 가지도록 미리 정하셨습니다"라고 말하며, 코린토 신자들에게 보낸 둘째 서간 3장 18절은 "우리는 모두 얼굴의 너울을 벗어버리고 거울처럼 주님의 영광을 비추어줍니다. 동시에 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 영광스러운 상태에서 더욱 영광스러운 상태로 옮아가고 있습니다"라고 설명한다. 코린토 신자들에게 보낸 둘째 서간 4장 4-7절은 하느님의 형상이신 그리스도의 영광스러운 복음의 빛을 보지 못하게 되었다는 내용을 담고 있다.

기독교 전통 신학은 창세기 1장 26-27절을 기반으로 인간을 하느님의 형상에 따라 피조된 존재로 이해한다. 정교회에서는 아담과 하와의 타락 이후에도 인간에게는 "형상"이 유지되며, "형상"은 의지에 따라 추구할 수 있고 죄로 인해 잃을 수도 있다고 본다.[107] 야고보서 3장 9절은 "이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고, 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들을 저주합니다."라고 말한다.[106]

2. 1. 구약성경

창세기 1장 26-28절을 보면, 하느님은 "우리 모습을 닮은 사람을 만들자! 그래서 바다의 고기와 공중의 새, 또 집짐승과 모든 들짐승과 땅 위를 기어 다니는 모든 길짐승을 다스리게 하자!"라고 말씀하시며, 자신의 형상대로 인간을 창조하셨다.[122] בְּצַלְמֵ֖נוּ|브찰메누he (형상), כִּדְמוּתֵֽנוּ|키드무테누he (모양)이라고 기록되어 있다.창세기 5장 1-3절에 따르면, 아담은 자신의 모습을 닮은 아들 셋을 낳았는데, 이는 하느님이 자신의 모습대로 인간을 창조하신 것을 반영한다.

창세기 9장 6절에서는 하느님이 인간을 자신의 형상대로 창조했기 때문에, 살인은 엄격히 금지된다고 말한다.[106] ''tselem''|첼렘he (형상)

| 구절 | 내용 |

|---|---|

| 창세기 1:26-28 | 하나님이 "우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고, 그들로 하여금 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자"라고 말씀하시고, 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고, 그들에게 복을 주시며 번성하여 땅을 정복하고 다스리라고 말씀하셨다. |

| 창세기 5:1-3 | 아담의 계보를 기록하며, 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 모양대로 지으셨고, 남자와 여자를 창조하셨으며, 아담은 자신의 모양과 형상대로 아들 셋을 낳았다고 기록한다. |

| 창세기 9:6 | 다른 사람의 피를 흘리는 자는 자신의 피도 흘리게 될 것이니, 이는 하나님이 자신의 형상대로 사람을 만드셨기 때문이라고 말씀하신다. |

2. 2. 신약성경

히브리인들에게 보낸 서간 1장 3절은 예수를 하느님의 영광을 드러내는 빛이자, 하느님의 본질을 그대로 간직하신 분으로 묘사한다.[122] 콜로새 신자들에게 보낸 서간 1장 13-15절은 예수를 보이지 않는 하느님의 형상이자, 만물에 앞서 태어나신 분으로 묘사한다.[122]코린토 신자들에게 보낸 첫째 서간 11장 7절의 내용은 다음과 같다.

:* 남자는 하느님의 모습과 영광을 지니고 있으니 머리를 가리지 말아야 한다. 그러나 여자는 남자의 영광을 지니고 있을 뿐이다.(공동번역)

위 구절은 남성과 여성을 차별하는 것으로 해석될 수 있어 논란의 여지가 있다.

로마 신자들에게 보낸 서간 8장 29절은 하느님께서 택하신 사람들이 당신의 아들과 같은 모습을 가지도록 미리 정하셨다고 말한다.[122] 코린토 신자들에게 보낸 둘째 서간 3장 18절은 신자들이 주님과 같은 모습으로 변화하여 영광스러운 상태로 나아간다고 설명한다.[122]

코린토 신자들에게 보낸 둘째 서간 4장 4-7절의 내용은 다음과 같다.

:* 그들은 하느님의 형상이신 그리스도의 영광스러운 복음의 빛을 보지 못하게 되었다. 우리가 선전하는 것은 우리 자신이 아니다. 예수 그리스도가 주님이시고 우리는 예수를 위해서 일하는 여러분의 종이라는 것을 선포하고 있다. ‘어둠에서 빛이 비쳐오너라.’ 하고 말씀하신 하느님께서는 우리의 마음속에 당신의 빛을 비추어주셔서 그리스도의 얼굴에 빛나는 하느님의 영광을 깨달을 수 있게 해주셨다.(공동번역)

위 구절들은 예수가 하느님의 형상이시며, 복음의 빛을 통해 하느님의 영광을 깨달을 수 있음을 보여준다.

3. 신학적 해석

창세기에 따르면 하느님은 자신의 모습을 닮은 사람을 만들어, 바다와 하늘, 땅 위의 모든 피조물을 다스리게 했다.(창세기 1:26-28) 히브리인들에게 보낸 서간 1장 3절에서는 예수가 하느님의 가시적인 모상이라고 언급하며, 콜로새 신자들에게 보낸 서간 1장 13-15절에서는 그리스도가 보이지 않는 하느님의 형상이며 만물에 앞서 태어나신 분이라고 말한다. 코린토 신자들에게 보낸 첫째 서간 11장 7절에서는 남자는 하느님의 모습과 영광을 지니고 있다고 언급한다.

기독교 전통 신학에서는 인간을 하느님의 형상에 따라 피조된 존재로 이해하며, 창세기 1장 26-27절에 기반하여 '형상'(imago)과 '모양'(similitudo)이라는 두 가지 개념을 사용한다.[122] 신학자들은 이 두 개념의 차이점을 연구했는데, 오리게네스는 하느님의 모상이 인간의 영혼 안에 존재한다고 보았고, 테르툴리아누스와 이레네오 등은 하느님의 모상이 인간의 영혼뿐만 아니라 육체와도 결합되어 있다고 주장했다.

인간은 다른 피조물과 달리 원의, 지, 정, 의, 도덕적 이성, 영성 등 독특한 요소를 지닌다. 여러 신학자들의 관점은 다음과 같다.

- 아우구스티누스: 하느님의 형상은 영혼의 지적인 특성에, 모양은 영혼의 도덕적 특성에 관련되었다고 보았다.

- 가톨릭 신학: 자연적 은사(dona naturalia)로서 하느님의 형상이 영혼의 영성, 의지의 자유, 육체적 불멸성으로 타락 후에도 잔존한다고 주장했다. 초자연적 은사(dona supernaturalia)로서 모양은 인간의 열등한 성질을 제어하는 원시적 의로, 타락 시 상실되었으나 오직 그리스도에 의해서만 회복된다고 보았다. 아퀴나스는 하느님의 형상이 오직 인간의 지적 본성에 있다고 주장했다.[124]

- 루터: 형상을 인간이 창조 시 부여받은 영적 특질들, 즉 원시적 의(참 지식, 의, 거룩함)로 보았다.

- 개혁파: 좁은 의미에서 형상은 창조 시 받은 영적 특질(지, 정, 의)을 포함하며(골로새서 3:10, 에베소서 4:24), 타락 후 영적으로 그 순수성을 상실했고 원의는 상실되었다고 보았다. 칼빈은 하느님의 형상의 적절한 자리가 인간의 영혼이라고 보았다. 넓은 의미에서 형상은 피조물을 지배하는 이성적, 도덕적, 불멸적인 영적 존재라는 사실에서 발견되며, 타락 후에도 인간은 이러한 넓은 의미에서 하느님의 형상을 지닌 자로 불린다고 보았다.(창세기 9:6, 고린도전서 11:7, 15:49, 야고보서 3:9) 형상과 모양을 같은 의미로 보며, 하느님의 형상의 거듭남은 점진적이고 역동적이며 내세에 완성된다고 보았다.

- 바르트: 하느님의 형상을 인간의 이성이나 본질이 아닌 하느님과의 관계에서 보았다. 그는 하느님의 형상은 본래 그의 말씀인 예수 그리스도이고(골로새서 1:15, 3:10, 로마서 8:29), 우리는 예수 그리스도와의 관계 혹은 믿음의 유추(analogia relationis, analogia fidei)에 의해서만 하느님의 형상에 관여한다고 보았다.

- 브루너: 형식적인 하느님의 형상은 인간의 책임성, 즉 하느님의 사랑에 응답할 수 있는 능력이라고 보았다. 자유, 이성, 양심, 언어가 하느님의 형식적인 형상에 속하며, 죄로 상실되지 않고 파괴되지 않았다고 한다.[125] 물질적인 하느님의 형상은 하느님 경외, 영화와 존경의 반응, 하느님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것을 말하며,[126] 인간은 물질적인 형상은 완전히 상실했다고 한다. 이러한 브루너의 주장은 바르트에 의해 비판받았다.

정교회에서는 지극히 거룩하신 삼위일체(삼위일체)의 하나님이 창세기 1장에 나타나며, "우리"라는 1인칭 복수 표현은 하나님의 삼위를, "모습"이라는 단수형 표현은 하나님의 나뉘지 않는 하나의 본질을 나타낸다고 이해한다.[103]

인간이 다양하면서도 한 몸으로 일치하여 사랑의 교제를 가질 수 있는 것은, 사람이 삼위일체를 닮아 창조되었기 때문이라고 여겨진다.[94] 또한, 하나님의 형상과 모습의 개념은, 사람이 하나님의 능력과 역사 안에서 살아가는 과정이 있어야 함을 의미하며, 형상은 잃어버리지 않지만, 모습은 의지와 힘으로 받아들여야 한다고 여긴다.[101]

정교회에서는 인간이 세례성사와 성유도포성사를 통해 하나님의 모습을 얻어가는 과정에 들어서더라도 여전히 죄를 범하는 존재이며, 고해성사를 통해 회심해야 한다고 본다. 성체성사는 형상과 모습이 하나님으로부터 은혜를 받는 중요한 자리로 여겨진다.[105]

정교회에서는 사람이 끊임없이 성장하고 발전하며 신을 닮아간다고 보며, 이를 신화(테오시스)라고 부른다. 베드로후서 1장 4절을 근거로, 신을 닮아가는 것은 "신의 본성에 참여하는 것"으로 여겨진다.

정교회는 "죄"를 신과의 분리, 하나님의 형상의 훼손으로, "구원"을 신과의 일치, 하나님의 형상의 회복, 악마의 패배, 고난의 종결, 죽음의 소멸로 이해한다. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해 구원이 이루어졌으며, 인간은 신과의 공동 사역(시넬기아)을 통해 구원받는다고 가르친다.[110]

정교회는 아우구스티누스나 루터, 칼뱅 등이 주장한 전적 타락설을 채택하지 않고, "신의 형상은 흐려졌을 뿐, 소멸된 것은 아니다", "모습은 잃었지만, 형상은 잃지 않았다"라고 주장한다.[102] 고교 야스유키는 정교회의 인간관을 "동방의 성선설"로 칭하기도 하지만,[111] 이는 사람이 스스로 선을 향한다는 의미가 아니라, 신의 구원에 응하는 인간의 자유 의지와 능력이 잃어버려지지 않았다는 의미이다.[94]

3. 1. 형상과 모양

초기 기독교 신학자들은 창세기에 나타나는 '형상'(imago)과 '모양'(similitudo)을 구별하여 해석했다. 오리게네스는 하느님의 모상이 인간의 영혼 안에 존재한다고 보았고, 테르툴리아누스와 이레네오 등은 하느님의 모상이 인간의 영혼뿐만 아니라 육체와도 결합되어 있다고 주장했다. 이들은 형상과 모양을 엄격하게 구분하여, 타락한 인간에게 있어 하느님의 모양은 상실되었으나 하느님의 모상은 상실되지 않았다고 보았다.[122]중세 스콜라 신학에서는 하느님의 모상을 인간이 타락한 후에도 남아 있는 이성과 의지의 자유로 보았고, 모양은 인간의 타락과 함께 잃어버린 '본래적인 의'로 해석했다.[123] 아우구스티누스는 하느님의 형상은 영혼의 지적인 특성에, 모양은 영혼의 도덕적 특성에 관련되었다고 보았다. 아퀴나스는 하느님의 형상이 오직 인간의 지적 본성에 있다고 주장했다.[124]

루터는 형상을 인간이 창조 시 부여받은 영적 특질들, 즉 원시적 의(참 지식, 의, 거룩함)로 보았다. 개혁파에서는 좁은 의미에서 형상은 창조 시 받은 영적 특질(지, 정, 의)을 포함하며(골로새서 3:10, 에베소서 4:24), 타락 후 영적으로 그 순수성을 상실했고 원의는 상실되었다고 보았다. 칼빈은 하느님의 형상의 적절한 자리가 인간의 영혼이라고 보았다. 넓은 의미에서 형상은 피조물을 지배하는 이성적, 도덕적, 불멸적인 영적 존재라는 사실에서 발견되며, 타락 후에도 인간은 이러한 넓은 의미에서 하느님의 형상을 지닌 자로 불린다고 보았다.(창세기 9:6, 고린도전서 11:7, 15:49, 야고보서 3:9) 개혁파에서는 형상과 모양을 같은 의미로 보며, 하느님의 형상의 거듭남은 점진적이고 역동적이며 내세에 완성된다고 보았다.

브루너는 형식적인 하느님의 형상은 인간의 책임성, 즉 하느님의 사랑에 응답할 수 있는 능력이라고 보았다. 실례로 자유, 이성, 양심, 언어가 하느님의 형식적인 형상에 속하며, 죄로 상실되지 않고 파괴되지 않았다고 한다.[125] 물질적인 하느님의 형상은 하느님 경외, 영화와 존경의 반응, 하느님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것을 말하며,[126] 인간은 물질적인 형상은 완전히 상실했다고 한다.

일본 정교회 역 성경 삼가재경의 창세기 번역에서는 "하나님이 가라사대, 우리의 '''형상'''을 따라 우리의 '''모양'''대로 우리가 사람을 만들고"(1장 26절), "하나님이 자기의 '''형상''' 곧 하나님의 '''형상'''대로 사람을 창조하시되, 남자와 여자를 창조하시고"(1장 27절)라고 번역하고 있다.

정교회에서는 "하나님의 형상"(εἰκών|이콘el)은 "하나님께 가까워지기 위한 힘, 가능성, 출발점"을, "하나님의 모양"(ὁμοίωσις|호모이오시스el)은 "그 실현과 완성"을 의미한다고 설명한다. 즉, 인간은 처음부터 완벽한 존재가 아니라, 성장하는 존재로 창조되었다고 여긴다.[94] 참회자 성 막시모스(막심)에 따르면, '상(像)'이란 인간이 창조된 그대로의 모습을 가리키고, '소(肖)'란 창조된 인간이 하느님의 능력과 활동에 참여하여 하느님과의 교류 속에서 살아가는 과정을 말한다고 한다.[101]

정교회는 타락으로 인해 인간에게서 자유 의지가 상실되었다고 보는 아우구스티누스의 이해, 그리고 루터와 칼뱅 등이 주장한 전적 타락과 같은 이해를 채택하지 않는다. 정교회는 "신의 형상은 흐려졌을 뿐, 소멸된 것은 아니다", "모습은 잃었지만, 형상은 잃지 않았다"라고 주장한다.[102]

그러나 현대 신학에서는 중세 시대의 "하나님의 형상"과 "모양"의 구별은 대체로 폐기되었다. C. 존 콜린스는 '형상대로'와 '모양을 따라'가 동일한 것을 의미하며, 각각이 다른 것을 명확히 한다고 설명한다.[3]

3. 2. 실체적, 관계적, 기능적 관점

기독교 신학에서는 인간이 '하나님의 형상'으로 존재하는 방식을 이해하는 세 가지 일반적인 방법으로 실체적, 관계적, 기능적 관점이 있다.[14][15]

- 실체적 관점: 이 관점은 하나님의 형상을 인간의 심리적 또는 영적 구성 내에 있는 것으로 본다. 즉, 인간과 하나님 사이에 유사점이 있어 양쪽 모두가 공유하는 실체의 특징을 강조한다.[16] 이 관점의 일부 지지자들은 인간의 이성적인 영혼이 신성을 반영한다고 주장한다.[17] 이러한 관점에서 인간은 조각이나 그림이 조각가나 화가의 형상을 닮는 방식과 유사하게 형성된다.[18] 실체적 관점은 하나님의 형상을 인간에게 고유한 특징이나 능력(예: 이성 또는 의지)에 위치시키지만, 하나님의 형상은 또한 인간이 신성과 관계를 맺는 능력에서도 발견될 수 있다.[18] 실체적 관점은 개인이 그 형상의 현실을 인정하는지 여부와 관계없이 하나님의 형상이 인간에게 존재한다고 본다.[20]

- 관계적 관점: 이 관점은 '하나님의 형상'을 소유하기 위해서는 하나님과의 관계 속에 있어야 한다고 주장한다. 카를 바르트와 에밀 브루너와 같은 후대의 신학자들은 인간이 복잡하고 정교한 관계를 맺고 유지하는 능력이 그를 하나님과 닮게 한다고 주장한다. 예를 들어, 인간에게 남성과 여성의 창조 질서는 영적, 육체적 결합으로 완성되도록 의도되어 하나님의 본성과 형상을 반영한다.

가발라의 세베리아누스 (AD 425)에게 하나님의 형상은 어떤 인간 본성(육체적, 영적)이 아니라 하나님과의 관계를 의미한다.

현대 시대에 하나님의 형상은 종종 "자유" 또는 "자유 의지"의 개념 및 관계성과 관련된다. 에밀 브루너는 "하나님의 형상으로 만들어진 존재로서의 인간 본성의 형식적 측면은 주체로서의 존재, 즉 자유를 나타낸다. 이것이 인간을 하위 창조물과 구별하는 것이다."라고 썼다. 그는 또한 하나님과 인간의 관계를 하나님의 형상으로 만들어진다는 것의 중요한 부분으로 본다.[29] 폴 리쾨르는 ''imago dei''의 의미가 정의되어 있지 않으며, 적어도 창세기 1장의 저자는 "분명히 그 암묵적인 풍요로운 의미를 한꺼번에 완전히 파악하지 못했다."[30]라고 주장했다. 그는 이어서 "개인의 본질 자체, 주체로서의 자질의 관점에서 볼 때, 하나님의 형상은 생각하고 선택하는 매우 개인적이고 고독한 힘이라고 믿는다. 그것은 내면성이다."[30]라고 말했다. 그는 결국 하나님의 형상이 자유 의지로 가장 잘 요약된다고 결론 내렸다.[31]

- 기능적 관점: 이 관점은 하나님의 형상을 창조 질서 안에서의 역할로 해석하며, 인류는 창조 세계 또는 지구의 왕 또는 통치자이다. 현대 구약성서 및 히브리 성서 학자들의 대다수가 지지하는 이 견해는 현대 성서학의 부상과 더불어 발전했으며, 비교 고대 근동 연구에 기반한다. 고고학은 특정 왕들이 그들의 신의 "형상"으로 칭송받고 신의 명령에 따라 통치한다는 많은 텍스트를 발견했다.[34] 기능적 접근 방식은 창세기 1장이 그러한 일반적인 생각을 사용하지만, 그 역할이 창조 질서를 다스리는, 특히 육상 및 해양 동물을 다스리는 모든 인류에게 확대 적용된다고 말한다. 이는 온 우주를 다스리는 하나님의 패턴을 따른다.

3. 3. 점진적 유사성

초기 기독교인들은 죄가 하느님의 형상을 훼손한다고 보았지만[5], 창세기 9장은 죄가 하느님의 형상을 완전히 파괴하지 않음을 보여준다. 이는 타락과 홍수 이후에도 인류에게 하느님의 형상이 남아있기 때문이다. 성경은 하느님의 형상이 발전하고 성숙할 수 있다는 개념을 제시한다.[6]창세기 5장에서 인류 안의 하느님의 형상은 아들 셋 안의 아담의 형상과 관련된다. 주석가들은 아들이 성숙하면서 아버지를 더 잘 반영하며, 성격적인 특징에서도 유사성이 있다고 말한다. 이는 모든 인간이 하느님의 형상 안에 있지만, 동시에 하느님의 형상 안에서 점점 더 되어갈 수 있는 능력이 있다는 것을 보여준다. 즉, 신성한 속성을 반영할 잠재력을 가지고 창조되었다는 것이다.[6]

이는 신약성경의 여러 본문과 일치하는데, "지식 안에서 새롭게 됨"과 "형상으로 닮아감"을 언급한다. 이 개념은 영적인 성장과 이해를 통해 영적으로 성숙해지고 하느님과 더 가까워지며, 다른 사람들에게 하느님을 더 잘 나타낼 수 있다는 것을 의미한다.

인간은 자기 성찰적이고 합리적인 사고 과정, 추상적이고 상징적인 것뿐만 아니라 구체적인 숙고와 의사 결정을 할 수 있는 능력 덕분에 다른 모든 피조물과 구별된다. 이러한 능력은 인간에게 자기 실현과 성스러운 현실에 참여할 가능성을 제공한다 (사도행전 17:28 참조). 그러나 창조주는 최초의 인간에게 자유 의지를 부여하여 원죄(아담과 하와)에서 볼 수 있듯이 창조주와의 관계를 거부하고 하느님으로부터 소외됨으로써 영적, 도덕적 유사성을 거부하거나 억압할 수 있게 했다. 자신과 다른 사람, 그리고 하느님을 사랑하려는 능력과 욕망은 무시될 수 있고 심지어 반대될 수도 있다. 자신의 삶에서 imago dei|이마고 데이la(하느님의 형상)를 회복하려는 열망은 예수의 삶과 가르침에서 설명되고 예시된 것처럼 완전함, 즉 자신의 "본질적인" 자아에 대한 탐구로 볼 수 있다. 기독교 교리에 따르면, 예수는 창조주와의 관계를 회복하기 위해 행동했으며 그 결과로 얻어진 화해를 선물로 자유롭게 제공한다.[7]

3. 4. 그리스도로서의 형상

기독교적 관점에서 예수 그리스도는 하느님의 형상을 가장 완벽하게 구현한 존재이다. 히브리서 1장 3절은 예수를 "그의 본체의 형상"으로, 골로새서 1장 15절은 "보이지 않는 하나님의 형상"으로 묘사한다.[122]기독교인들은 예수의 가르침과 본보기를 통해 영적 성숙과 하느님의 형상에의 일치를 추구한다. 마태복음 5장 3-12절의 팔복은 십계명의 도덕적 긍정으로서 하나님의 형상을 묘사한다.

| 부정 (악덕) | 긍정 (미덕) |

|---|---|

| 교만 | 겸손 |

| 반역 | 순종 |

| 쓰라림 | 용서 |

| 더러움 | 순수함 |

| 도둑질 | 부지런함 |

| 기만 | 정직함 |

| 탐욕 | 감사함 |

요한복음과 신명기는 십계명의 도덕적 대립을 보여주는 단어 그림을 제시한다.

| 단어 그림으로 묘사된 도덕적 대립 쌍 | 요한복음의 장 |

|---|---|

| 교만 vs. 겸손 | 1장 |

| 반역 vs. 순종 | 1-2장 |

| 쓰라림 vs. 용서 | 2-3장 |

| 더러움 vs. 순수함 | 3-4장 |

| 도둑질 vs. 부지런함 | 4-6장 |

| 기만 vs. 정직함 | 6-10장 |

| 탐욕 vs. 감사함 | 11-12장 |

| 단어 그림으로 묘사된 도덕적 대립 쌍 | 신명기의 장 |

|---|---|

| 교만 vs. 겸손 | 6-9장 |

| 반역 vs. 순종 | 9-18장 |

| 쓰라림 vs. 용서 | 19-22장 |

| 더러움 vs. 순수함 | 22-23장 |

| 도둑질 vs. 부지런함 | 23-25장 |

| 기만 vs. 정직함 | 25-28장 |

| 탐욕 vs. 감사함 | 28-30장 |

4. 청교도들의 견해

- 존 볼 - 아담은 삼위일체로부터 생기를 받은 신적 특성을 부여받아 하느님의 형상으로 창조되었으며, 하느님의 뜻에 온전히 순종할 수 있는 능력을 받았다.

- 존 메이나드 - 하느님이 인간에게 준 가장 귀한 선물은 하느님의 형상이며, 모든 인간의 육체는 하느님을 섬겨야 하므로 창조 언약과 율법은 모두 하느님에게 빚진 것이다.

- 토머스 굿윈 - 자연법은 하느님이 아담과 하와의 목적 자체가 된 것임을 요구한다. 아담의 지식과 거룩함은 하느님이 최상의 선임을 알도록 만들며, 하느님의 형상은 아담의 마음에 율법이 새겨져 있음을 필요로 한다.

- 제임스 어셔 - 하느님의 형상은 이해의 완전함과 의지의 자유에서 보인다.[127]

- 웨스트민스터 소요리문답 - 아담은 하느님과의 관계를 통하여 하느님에 대한 지식과 하느님이 원하시는 의무를 알게 되었다.

5. 역사적 맥락

학자들은 외부 문화가 구약 성경의 저자들과 그들의 사상에 어느 정도 영향을 미쳤는지에 대해 여전히 논쟁을 벌이고 있다. 메소포타미아 서사시에는 창조 이후 신이 휴식을 취하는 것과 같은 유사한 요소들이 그들의 이야기에도 담겨 있다.[8] 당시 많은 메소포타미아 종교는 그들의 신에 대한 의인화된 개념을 포함하고 있었으며, 일부 학자들은 창세기에 "형상"이라는 단어를 사용한 데서 이를 발견한다. 그러나 존 월턴은 다음과 같이 언급한다. "왕들이 자신의 권위를 확립하려는 장소에 자신의 형상을 세우는 관습이 있다. 그 외에는 신의 형상으로 만들어진 것은 다른 신들뿐이다. 따라서 그들의 전통은 아들이 아버지의 형상으로 존재한다고 말하지만, 인간이 하나님의 형상으로 창조되었다는 이야기는 하지 않는다."[9]

6. 현대적 적용

현대 사회에서 '하나님의 형상'이라는 개념은 여러 분야에 걸쳐 중요한 의미를 지닌다.

- 윤리적 함의: 하나님의 형상 교리는 모든 인간이 존엄하며 존중받아야 한다는 점을 강조한다. 창세기 9장과 야고보서 3장은 살인과 저주를 금지하며, 요한복음 13장 35절은 서로 사랑해야 함을 강조한다.[106] 정교회에서는 인간 안에 하나님의 형상이 훼손되지 않고 남아있다고 보며, 예배에서 향로를 사용해 향 냄새 의식을 통해 존경을 표현한다.[108] 정교회는 아우구스티누스의 자유 의지 상실이나 루터, 칼뱅의 전적 타락설과 달리, 인간은 그리스도의 구원에 손을 뻗을 수 있는 자유 의지를 가지고 있다고 본다.[102]

- 인권: 하나님의 형상 개념은 인권 개념 형성에 큰 영향을 미쳤다. 글렌 스태슨은 자유 교회(비국교도)가 청교도 혁명 당시 모든 사람의 종교의 자유를 옹호하는 데 이 개념을 사용했다고 주장한다.[54] 레벨러 운동의 리처드 오버턴은 하나님의 형상 개념에 기반하여 모든 인간에게 속하는 인권을 처음으로 주장했다.[55][56] 위르겐 몰트만은 모든 인간이 하나님의 형상으로 창조되었으므로, 인권은 민주적 관계, 협력, 미래 세대에 대한 책임을 포함한다고 보았다.[61] 유대교 역시 하나님의 형상에 대한 언급을 통해 모든 인간의 본질적인 존엄성을 옹호한다.[62]

- 생태 윤리: 현대 생태학적 관심이 높아지면서, 하나님의 형상을 기능적으로 해석하여 인류가 지구의 통치자로서 창조 세계를 책임감 있게 다스려야 한다는 주장이 제기된다.[34] 고대 근동 문화에서 왕들이 신의 형상으로 불렸던 것처럼, 창세기 1장은 모든 인류에게 그 역할을 확대 적용한다.[35]

- 트랜스휴머니즘: 트랜스휴머니즘은 기술을 통해 인간을 개선하려는 운동으로, 하나님의 형상 교리와 관련하여 논쟁을 야기한다.[83] 일부 기독교 전통에서는 인간 능력 강화 기술을 오만으로 비판하지만,[85][86] 진보적 기독교 신학자들은 사이버그의 은유를 통해 인간 조건의 혼종성을 탐구하며 긍정적인 도전을 제시하기도 한다.[88][89]

- 몸과 Imago Dei: 유대교 및 기독교 해석 역사에서 ''Imago dei''와 육체의 관계에 대한 해석은 변화를 겪었다.[65][66] 초기 ''셀렘''은 육체적, 영적 요소를 모두 포함했지만,[67] 현대 기독교 주석가들은 하나님의 형상이 육체적 외모와 관련 없다고 본다.[68] 사도 바울은 육체적 몸에 대한 인정과 부정을 동시에 보이며, 그리스도 안에서 회복되는 하나님의 형상은 육체적 변화를 포함한다고 말한다. 이레네우스는 육체가 하나님의 형상을 증명하는 증거라고 보았으며,[72] 20세기와 21세기에는 토마스 머튼 등 일부 신학자들이 초기 수도원적 영성으로의 회귀를 통해 신체와 자연 세계를 긍정하는 신학적 틀을 제시한다.[74][75] 페미니스트 사상가들은 여성 경험의 소외에 주목하며 몸의 중요성을 강조한다.[79][80]

6. 1. 윤리적 함의

하느님의 형상 교리는 인간의 존엄성과 가치를 강조하며, 모든 인간을 존중하고 차별하지 않아야 함을 시사한다. 창세기 9장과 야고보서 3장은 하느님의 형상을 살인 금지, 타인에 대한 저주 금지와 연결시킨다.[106]인간이 하느님의 형상대로 창조되었다는 것은, 하느님이 인간을 통해 인간 본성의 특별한 자질을 인식하고, 인간 안에서 현현되도록 한다는 의미일 수 있다. 이는 하느님의 계획과 목적이 인간을 통해 가장 잘 표현되고 실현될 수 있음을 뜻한다. 이러한 관점에서 인간은 나머지 창조 세계와 창의적으로 상호 작용할 수 있다.

''Imago dei''(하나님의 형상) 교리의 도덕적 함의는, 하느님을 사랑하려면 하느님이 창조하신 다른 인간을 사랑해야 한다는 요한복음 13장 35절의 말씀처럼, 각 사람은 하느님의 표현이기에 서로를 존중해야 한다는 것이다.

정교회에서는 하느님의 형상이 인간에게 훼손되지 않고 남아있다고 보며, 인간이 가진 하느님의 형상에 대한 존경을 나타내기 위해 예배에서 향로를 사용한 향 냄새 의식을 성직자와 회중에게도 행한다.[108]

정교회에서는 "죄"를 신과의 분리, 하느님의 형상의 훼손으로 여긴다. "구원"은 신과의 일치, 하느님의 형상의 회복, 악마의 패배, 고난의 종결, 죽음의 소멸로 여겨진다. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통해 구원이 이루어졌다고 본다.[110]

정교회는 아우구스티누스의 자유 의지 상실이나, 루터와 칼뱅 등이 주장한 전적 타락과 같은 견해를 따르지 않는다. 개신교 일부에서 주장하는 전적 타락설은 인간의 본성이 근본부터 타락하여 전면적으로 부패되었다고 보지만, 정교회는 "신의 형상은 흐려졌을 뿐, 소멸된 것은 아니다"라고 주장하며, 인간은 그리스도의 구원에 손을 뻗을 수 있는 자유 의지를 가지고 있다고 본다.[102]

6. 2. 인권

Imago Dei(하나님의 형상) 개념은 현대의 인권 개념에 매우 강력한 영향을 미쳤다.글렌 스태슨은 인권이라는 개념과 용어가 계몽주의 시대의 존 로크와 같은 사상가들보다 반세기 이상 먼저 시작되었다고 주장한다. 모든 사람의 종교의 자유를 언급하는 ''Imago dei''는 청교도 혁명 당시 자유 교회(비국교도)에 의해 모든 사람의 종교의 자유를 옹호하는 데 사용되었다.[54] 이는 자연적 이성뿐만 아니라 모든 사람을 위한 자유, 정의, 평화를 위한 기독교의 투쟁에도 기반을 두었다.

청교도 문학 연구자 윌리엄 할러에 따르면, "자연법의 진술을 인간의 권리에 대한 쩌렁쩌렁한 선언으로 바꾸는 임무는 리처드 오버턴에게 떨어졌다."[55] 리처드 오버턴은 모든 인간에게 속하는 인권을 처음으로 주장한 레벨러 운동의 창립 멤버였다. 특히 정교분리 요구와 같은, 리처드 오버턴이 인권을 옹호하게 된 이유를 예고하는 주제 중 하나는 하나님의 형상이라는 개념과 암묵적으로 연결되어 있다.[56]

개혁 신학자 위르겐 몰트만은 1970년 세계 개혁 교회 연맹을 위해 '하나님의 형상'을 사용하여 인권 개념에 대한 에큐메니컬 기초를 제안했다.[58] 몰트만은 인간을 창조 때 주어진 원래의 '하나님의 형상'으로의 회복 과정에 있는 존재로 이해한다.[59] 모든 인간은 통치자나 왕뿐만 아니라 하나님의 형상으로 창조되었다. 따라서 인권의 개념에는 다음이 포함된다. 첫째, 인간이 다른 사람을 다스릴 때 민주적인 관계, 다른 인간과의 협력과 교제, 환경과의 협력, 그리고 하나님의 형상으로 창조된 미래 세대에 대한 책임이다.[61]

유대교는 모든 인간의 본질적인 존엄성을 옹호한다. 이러한 견해의 근거 중 하나는 ''imago dei'' 즉 "하나님께서 자신의 '형상'으로 인간을 창조하셨다는 놀라운 주장"에 대한 언급이다.[62] 랍비 데이비드 울페에 따르면, 이러한 통찰력은 "유대교가 세상에 준 가장 위대한 선물"이다.[63] 미드라쉬 메킬타 디라비 이스마엘에서, 십계명의 첫 번째 계명은 여섯 번째 계명과 병치된다. "나는 너의 주 하나님이다"와 "살인하지 말라." 인간을 해치는 것은 하나님을 공격하는 것과 같다.[64]

6. 3. 생태 윤리

현대 생태학적 관심이 높아지면서 하나님의 형상에 대한 기능적 해석이 인기를 얻고 있다. 기능적 관점은 하나님의 형상을 창조 질서 안에서의 역할로 해석하며, 인류는 창조 세계, 즉 지구의 왕 또는 통치자이다.[34] 고고학을 통해 특정 왕들이 그들의 신의 "형상"으로 칭송받고 신의 명령에 따라 통치한다는 많은 기록이 발견되었다.[34] ''imago dei''(하나님의 형상)라는 표현은 많은 메소포타미아와 고대 근동 문화에 나타났는데, 왕들은 종종 특정 신의 형상으로 불렸고, 그 결과 특정 의례를 이끄는 것과 같은 특정 능력과 책임을 지녔다.[35] 기능적 접근 방식은 창세기 1장이 그러한 일반적인 생각을 사용하지만, 그 역할이 창조 질서를 다스리는, 특히 육상 및 해양 동물을 다스리는 모든 인류에게 확대 적용된다고 말한다. 이는 온 우주를 다스리는 하나님의 패턴을 따른다.일부 현대 신학자들은 창조 질서를 돌보는 자로서 하나님의 형상에 대한 기능적 해석을 바탕으로 지구를 제대로 돌봐야 한다고 주장한다. 따라서 창조 세계를 다스리는 것은 책임감 있는 생태적 행동을 위한 필수적인 요소이다.[44][45]

6. 4. 트랜스휴머니즘

트랜스휴머니즘은 기술을 통해 인간을 개선하고 한계를 초월하려는 운동으로, 하나님의 형상 교리와 관련하여 논쟁을 야기한다.[83] 트랜스휴머니즘은 약리학적 강화, 유전자 조작, 나노기술, 사이버네틱스, 컴퓨터 시뮬레이션 등을 통해 인간 변형을 추구한다.[83]일부 기독교 전통에서는 치료 목적의 기술 사용은 긍정적으로 보지만, 인간 능력 강화 기술은 오만의 문제로 비판한다.[85][86] 바티칸은 인간 강화에 대해 "근본적으로 부도덕"하며, "신을 연기하는 것"과 같다고 비판한다.[86]

반면, 진보적 기독교를 중심으로 한 일부 신학자들은 트랜스휴머니즘을 긍정적인 도전으로 여기며, 도나 해러웨이의 "사이버그 선언"을 바탕으로 신의 형상을 재해석하기도 한다.[88] 이들은 사이버그의 은유를 통해 인간 조건의 혼종성을 탐구하며, 기술 사회에서 모든 사람이 이미 사이보그와 같다고 주장한다.[89]

엘레인 그레이엄은 혼종성이 인간을 하나님의 형상으로 보는 전통적 개념뿐만 아니라 "자연적"이라는 용어 자체에도 문제를 제기한다고 말한다. 인간/기계, 인간/환경, 기술/환경 사이에 명확한 경계선이 없어졌기 때문이다.

하지만, 기독교 전통과 성경 안에는 이미 이러한 현실에 대해 이야기하는 은유들이 존재한다. 종말론에서 기독교인은 세상에 속하되 세상에 속하지 않도록 부름 받았고, 그리스도론에서 예수 그리스도는 신성과 인성을 모두 가진 존재이며, 신학적 인간론에서 인간은 "먼지로부터" 형성되었고 신의 형상으로 인쳐졌다는 점에서 인간 본성의 혼종성이 드러난다는 것이다.[92]

6. 5. 몸과 Imago Dei

유대교 및 기독교 해석 역사에서 ''Imago dei''와 육체의 관계에 대한 해석은 상당한 변화를 겪어 왔다.[65][66] 구약학자들은 창세기 1장에 나오는 "형상"에 해당하는 히브리어 단어(''셀렘'')가 종종 우상이나 물리적 형상을 가리킨다는 것을 인정한다.[67] 고대 이스라엘인들은 사람 안에서 육체와 영을 분리하지 않았기 때문에, 원래 ''셀렘''은 육체적 요소와 영적 요소를 모두 포함하는 것으로 생각하는 것이 적절하다.[67] 현대 기독교 주석가들은 일반적으로 하나님의 형상이 육체적 외모와 관련이 없다고 주장한다. 존 월턴은 "히브리어 단어 '셀렘'(“형상”)은 육체적 모습의 표현이지, 육체적 외모를 나타내는 것이 아니다."라고 썼다.[68]사도 바울은 때때로 육체적 몸에 대한 인정과 동시에 하나님의 형상으로서의 부정을 동시에 보여준다. 고린도후서 4:4에서 바울은 예수가 그의 모든 존재 안에서 하나님의 형상이라고 주장하며, 예수를 선포하는 가운데 하나님의 형상의 갱신이 종말론적으로뿐만 아니라 육체적으로도 경험된다고 말한다(참조. 4:10-12,16). 고린도후서 4:10에서 바울은 그리스도인들이 "우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라"라고 말한다. 그러나 4:16절에서 그는 겉사람은 "후패하여 가나" 속사람은 날마다 새로워진다고 말한다. 요약하면, 바울에게 있어 그리스도 안에서 회복되고 하나님의 형상을 상속받는 것은 실제적인 육체적 변화로 이어진다. 내면이 변화함에 따라 몸도 변화한다. 따라서 예수에 의해 이루어지는 변화는 몸을 포함한 모든 존재를 감싸 안는다.

초기 교부 시대부터 현재에 이르기까지 많은 신학자들은 인간을 본질적으로 다른 존재와 구별되는 "합리적인 동물"이라는 아리스토텔레스적 구조에 크게 의존해 왔다. 이러한 견해는 "신성한 불꽃"으로서의 이성이라는 소크라테스 이전 철학자들의 개념과 결합되었다.[69] 이성은 불멸과 동일시되었고, 육체는 필멸과 동일시되었다고 여겨졌다.[70] J. R. 미들턴은 기독교 신학자들이 역사적으로 창세기 자체보다 성경 외의 철학적, 신학적 자료에 더 의존해 왔다고 주장한다. 이것은 몸을 배제하고 지배적인 기독교 신학에서 발견되는 형상에 대한 더 이원론적인 이해로 이어졌다.[71]

이레네우스는 육체성과 하나님의 형상에 상당한 중요성을 부여했다는 점에서 독특했다. 그는 『이단 반박론』에서 "아버지의 손으로, 즉 아들과 성령으로, 사람의 일부가 아닌 사람이 하나님의 형상대로 만들어졌다"고 썼다.[72] 이레네우스에게 육체는 하나님의 형상을 증명하는 명백한 증거이다. 더욱이 아들이 아버지를 본떠 만들어졌기 때문에, 인간 역시 아들을 본떠 만들어졌으며, 따라서 아들과 육체적인 유사성을 지닌다. 이는 인간의 하나님에 대한 유사성이 육체적인 행위를 통해 드러난다는 것을 의미한다. 죄의 현실 때문에 인간은 현재 하나님의 순수한 형상으로만 존재하지 않는다. 이레네우스는 사람이 하나님의 형상으로 "성장해야" 한다고 주장한다.[73] 이것은 자신의 몸을 통해 의식적으로, 자발적으로 행동함으로써 이루어진다. 죄 때문에 인간은 여전히 하나님의 완전한 형상인 아들의 구원을 필요로 한다. 인간은 육체적인 존재이기 때문에, 하나님의 형상의 충만함에 대한 이해는 아들이 육체를 취하기 전까지 실현되지 못했다. 더욱이, 아들이 육체를 취함으로써 그는 우리에게 어떻게 살고 하나님의 완전한 형상으로 성장해야 하는지에 대해 제대로 가르칠 수 있게 되었다.

20세기와 21세기 동안, 소수의 신학자와 교회 지도자들은 초기 수도원적 영성으로의 회귀의 필요성을 강조해 왔다. 토마스 머튼, 파커 파머, 앙리 누웬, 바바라 브라운 테일러 등은 기독교 사막 금욕주의자들에게 핵심적인 신비주의 신학의 측면을 활용하여 신체와 자연 세계를 긍정적으로 바라보는 신학적 틀을 제공한다.[74] 초기 신비주의자들에게, ''하느님의 형상''은 신체뿐만 아니라 창조 세계 전체를 포함했다.[75]

마찬가지로, 페미니스트 사상가들은 기독교 사상에서 여성 경험의 소외에 주목해 왔다. 2천 년 동안 여성의 몸은 단지 여성을 남성과 분리하는 수단으로 인식되었으며, 여성의 몸은 열등하고 남성은 규범적인 것으로 분류되었다.[79] 이러한 편견을 없애기 위해, 페미니스트 학자들은 몸이 자기 이해와 세상과의 관계에 매우 중요하다고 주장해 왔다.[80] 나아가 죄와 금기와 관련된 신체 현상(예: 월경)은 영성과 관련하여 여성 경험의 필수적인 부분으로 재해석되었다.[81]

참조

[1]

간행물

Another Islam

http://www.firstthin[...]

2014-10-18

[2]

서적

Christian Theology

Baker Book House

1998

[3]

서적

Genesis 1–4: A Linguistic, Literary, and Theological Commentary

P&R Publishing

2006

[4]

서적

Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

Zondervan

[5]

서적

Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine

Zondervan

[6]

서적

Genesis (The NIV Application Commentary)

Zondervan

[7]

웹사이트

General Term: Imago Dei ("image of God")

http://www.counterba[...]

[8]

harvp

2013

[9]

서적

Genesis (The NIV Application Commentary)

Zondervan

[10]

서적

Siddur Lev Shalem for Shabbat & Festivals

Rabbinical Assembly

2016

[11]

서적

Siddur Lev Shalem for Shabbat & Festivals

Rabbinical Assembly

2016

[12]

간행물

Imago Dei in Early Christian Anaphoras

http://journals.sage[...]

2023

[13]

서적

Prayers of the Eucharist: Early and Reformed

Liturgical Press Academic

2019

[14]

서적

Christian Theology

Baker Book House

1994

[15]

서적

Introducing Christian Doctrine

Baker Book House

2001

[16]

harvp

2005

[17]

harvp

2001

[18]

서적

A Theology for the Church

B & H Publishing Group

2007

[19]

서적

Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine

Zondervan

[20]

문서

Grenz_142

[21]

문서

"Against Heresies," 23.1

[22]

문서

"De Trinitatae."

Christian Literature Publishing Co.

1887

[23]

harvp

1998

[24]

간행물

"Deliverance and Blessing in the Old and New Testament"

1971

[25]

문서

"Summa Theologiae," Q 93, A 4 Body

[26]

harvp

2001

[27]

harvp

2001

[28]

harvp

2001

[29]

서적

The Christian Doctrine of Creation and Redemption: Dogmatics, Vol.2

Lutterworth Press

1952

[30]

harvp

1961

[31]

harvp

1961

[32]

웹사이트

CCC, §1701

https://www.vatican.[...]

[33]

서적

"In the Beginning: A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall"

Eerdmans

1995

[34]

harvp

2005

[35]

harvp

2005

[36]

서적

Luther's Works, Volume 1: Lectures on Genesis

Concordia Publishing House

1955

[37]

서적

De Trinitate

Catholic University Press of America

1963

[38]

간행물

The Creation Stories: Their Ecological Potential and Problems

T&T Clark

2010

[39]

harvp

[40]

간행물

Male and Female He Created Them: Gen 1:27b in the Context of the P Account of Creation

1981

[41]

간행물

In Whose Image? Representations of Technology and the 'Ends' of Humanity

2006

[42]

harvp

[43]

harvp

[44]

서적

Scripture, Culture, and Agriculture: an Agrarian reading of the Bible

Cambridge University Press

[45]

간행물

From Dominion to Stewardship? The Ecology of Biblical Translation

2008-01-01

[46]

간행물

Images of God Through the Lens of Disability

1999-09-24

[47]

서적

The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability

Abingdon Press

[48]

간행물

God created Adam in His image.

2011

[49]

간행물

The Image of God

Brill

2018

[50]

서적

Mystical union in Judaism, Christianity, and Islam: An ecumenical dialogue.

Bloomsbury Publishing

2016

[51]

서적

Mystical union in Judaism, Christianity, and Islam: An ecumenical dialogue.

Bloomsbury Publishing

2016

[52]

서적

Mystical union in Judaism, Christianity, and Islam: An ecumenical dialogue.

Bloomsbury Publishing

2016

[53]

서적

Mystical union in Judaism, Christianity, and Islam: An ecumenical dialogue.

Bloomsbury Publishing

2016

[54]

harvp

[55]

서적

Tracts on Liberty in the Puritan Revolution, 1638-1647

Columbia University Press

1933

[56]

harvp

[57]

서적

Baptist Confession of Faith

Judson Press

2011

[58]

서적

A Christian Declaration on Human Rights

Eerdmans

[59]

harvp

[60]

harvp

[61]

harvp

[62]

간행물

The Torah, Written and Oral, and Human Rights: Foundations and Deficiencies

SCM Press and Trinity Press International

1990

[63]

웹사이트

Strangers in the Land of the Free.

https://www.theatlan[...]

2017-01-31

[64]

서적

Abraham's Children: Liberty and Tolerance in an Age of Religious Conflict

https://archive.org/[...]

Yale University Press

[65]

harvp

[66]

harvp

[67]

harvp

[68]

문서

Genesis (The NIV Application Commentary)

Zondervan

[69]

harvp

[70]

harvp

[71]

harvp

Middleton

2005

[72]

문서

Irenaeus, Against Heresies 5.6.1

[73]

논문

St. Irenaeus and the Imago Dei: The Importance of Being Human

2003-09

[74]

서적

An Altar in the World

Harper Collins

2009

[75]

서적

Oasis of Wisdom: The Worlds of the Desert Fathers and Mothers

Liturgical Press

[76]

서적

Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism

Oxford University Press

2004

[77]

서적

The Way of The Heart

Harper Collins

1981

[78]

서적

Let Your Life Speak

Jossey-Bass

2000

[79]

간행물

Motherearth and the Megamachine: A theology of Liberation in a Feminine, Somatic and Ecological Perspective

Harper Collins

1992

[80]

harvp

Washbourn

1992

[81]

harvp

Washbourn

1992

[82]

간행물

Feminist Spirituality, Christian Identity, and Catholic Vision

Harper Collins

1992

[83]

백과사전

Transhumanism and Posthumanism

Macmillan

[84]

문서

Hook

[85]

서적

Introduction: The Transhumanist Challenge

Georgetown University Press

2014

[86]

보고서

Communion and stewardship: human persons created in the image of God

2002

[87]

논문

Protecting God from science and technology: how religious criticisms of biotechnologies backfire

2002

[88]

서적

A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-feminism in the Late Twentieth Century

2009

[89]

harvp

Garner

2011

[90]

harvp

Garner

2011

[91]

harvp

Garner

2011

[92]

harvp

Garner

2011

[93]

웹사이트

Library Thing: The Personhood of God

http://www.libraryth[...]

[94]

웹사이트

世界観-人間:日本正教会 The Orthodox Church in Japan

http://www.orthodoxj[...]

[95]

문서

古典ギリシャ語再建音転写:「エイコーン」、現代ギリシャ語転写:「イコン」

[96]

웹사이트

образ(Полный церковнославянский словарь)

http://www.slavdict.[...]

[97]

문서

古典ギリシャ語再建音転写:「ホモイオーシス」、現代ギリシャ語転写:「オミオシス」

[98]

웹사이트

подобие(Полный церковнославянский словарь)

http://www.slavdict.[...]

[99]

서적

2004

[100]

웹사이트

大斎第1週

http://www.orthodox-[...]

[101]

서적

1980

[102]

서적

2003

[103]

서적

Orthodox Study Bible

2008

[104]

웹사이트

正教会にわくわくの好奇心を抱いておられる方に

http://www.orthodox-[...]

[105]

웹사이트

アダムとエバ

https://web.archive.[...]

[106]

서적

일본정교회역성서, 구어역성서

[107]

서적

正教定理神学

"{{NDLDC|824360/1}}"

[[近代デジタルライブラリー]]

[108]

웹사이트

炉儀

http://www.orthodox-[...]

[109]

웹사이트

聖金口イオアンの聖体礼儀

http://www.marysrosa[...]

[110]

웹사이트

教え-罪と救い:日本正教会 The Orthodox Church in Japan

http://www.orthodoxj[...]

[111]

서적

1980

[112]

서적

カリストス・ウェア主教論集1 私たちはどのように救われるのか

[113]

문서

秦剛平 번역

[114]

서적

1980

[115]

웹사이트

Ф.М. Достоевский БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ КНИГА ШЕСТАЯ Русский инок

http://www.magister.[...]

[116]

서적

新潮文庫

[117]

웹사이트

Another Islam

http://www.firstthin[...]

[118]

성경

창세기 1:26-27; 고린토인들에게 보낸 첫째 편지 11:7; 에페소인들에게 보낸 편지 4:24; 골로사이인들에게 보낸 편지 3:10; 야고보의 편지 3:9

[119]

성경

에페소인들에게 보낸 편지 4:24; 골로사이인들에게 보낸 편지 3:10

[120]

웹사이트

하나님의 형상

https://terms.naver.[...]

라이프성경사전, 생명의말씀사

2006-08-15

[121]

뉴스

'[성경 속 궁금증] (16) 하나님 모상이란 무슨 뜻인가'

http://www.cpbc.co.k[...]

2017-11-14

[122]

문서

창세기 1장 26절은 “우리 모습을 닮은 사람을 만들자”고 말하고, 27절은 “하느님의 모습대로 사람을 지어내시되”라고 기록되어 있다. 즉, 26절에는 ‘모상’(첼렘)과 ‘모양’(더무트)이라는 두 개념이 나온다.

[123]

서적

불교와 그리스도교, 영성으로 만나다

운주사

[124]

기타

Summa Theoloica, 1.93.6

[125]

서적

Man in Revolts

[126]

서적

Doctrine of Creation

[127]

서적

Puritan papers

https://www.worldcat[...]

P & R Pub

2000-2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com