한국의 구석기 시대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국의 구석기 시대는 한반도에서 구석기 유물이 발견된 시기를 포괄하며, 전기, 중기, 후기 구석기 시대로 구분된다. 전기 구석기 시대에는 석장리 유적과 금굴 유적 등에서 찍개와 긁개 등의 석기가 발견되었으며, 연천 전곡리 유적에서는 동북아시아 최초로 주먹도끼가 발견되어 모비우스 학설을 뒤집는 계기가 되었다. 중기 구석기 시대에는 깎개, 홈날 칼, 톱니날 칼 등이 사용되었으며, 웅기 굴포리, 청원 두루봉 동굴 등에서 유적이 발견되었다. 후기 구석기 시대에는 밀개, 찌르개, 새기개 등이 사용되었고, 석장리 유적에서는 주거지와 예술 활동의 흔적이 발견되었다. 한국 각지에서 다양한 구석기 유적이 발견되었으며, 이는 한국 구석기 시대의 연구에 중요한 자료가 되고 있다.

한반도의 전기 구석기 시대는 약 70만 년 전 단양 금굴 유적을 시작으로 한다. 이 시기 사람들은 주로 찍개, 긁개와 같은 뗀석기를 사용했으며, 공주 석장리 유적 등에서 발견된 유물을 통해 사냥이나 식량 마련에 필요한 도구를 주로 제작했음을 알 수 있다.[1] 특히 연천 전곡리 유적에서 동북아시아 최초로 아슐리안형 주먹도끼가 발견되면서, 기존의 모비우스 학설을 뒤집는 중요한 계기가 되었다.[2] 이 외에도 평안남도 상원의 검은모루동굴유적, 충청북도 청주시 만수리 유적 등[4] 한반도 곳곳에서 전기 구석기 시대의 흔적이 확인되고 있다.

중기 구석기 시대에는 석기 제작 기술과 생활 방식에 변화가 나타났다. 예리한 날을 가진 깎개가 늘어났고, 홈날 칼과 톱니날 칼 같은 새로운 도구가 등장했다. 이는 당시 사람들이 나무나 풀줄기를 자르고 깎는 활동을 더 활발히 했음을 보여주며, 단순히 노천에서 생활하기보다 기둥이나 작대기를 세우고 나무를 엮어 움막과 같은 거주 공간을 만들어 살았을 가능성을 시사한다.[1]

2. 전기 구석기

2. 1. 주요 유적

3. 중기 구석기

석기 제작 기술도 발달하여, 쌍날 주먹도끼, 주먹대패, 밀개, 찌르개 등의 도구가 다양해지고 수량도 증가했다. 석기를 만들 때는 단단함이 다른 여러 종류의 모룻돌을 사용했으며, 모룻돌에 돌감을 내리쳐 큰 형태를 잡는 '모룻돌떼기'나 '부딪쳐떼기' 기법이 활용되었다. 이후 돌마치나 돌망치로 세밀하게 다듬는 잔손질 과정을 거쳤던 것으로 보인다. 유적지에서는 석기 제작 과정에서 생긴 많은 부스러기나 격지(박편)가 발견되어 석기 제작이 전문화되고 오랜 시간이 걸렸음을 알 수 있다.[1]

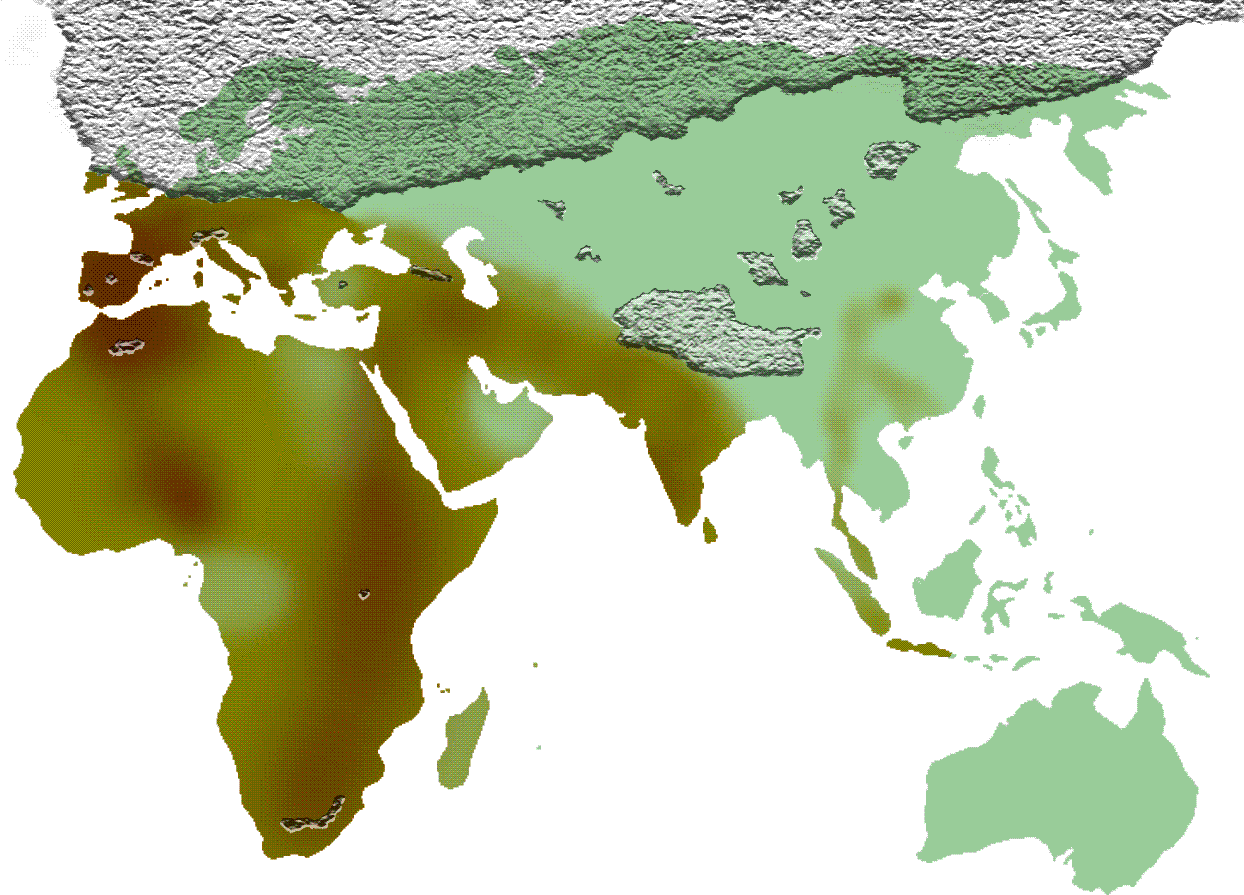

석기의 재료로는 석영이나 편마암 외에도 규질판암, 반암 자갈돌 등이 사용되었다. 특히 규질판암으로 만든 석기는 중국 북쪽의 수동구 유적에서 나온 것과 유사성을 보이기도 한다. 자갈돌을 이용한 석기 제작에서는 찍개가 쌍날 형태로 발전하고 격지의 크기가 커졌으며, 큰 격지를 이용해 만든 긁개도 나타났다. 이러한 석기 제작 기법은 클랙턴(Clacton) 전통의 영향을 강하게 보여주면서도, 르발루아(Levallois) 전통의 요소도 일부 확인된다. 일부 학자들은 이를 무스테리앙(Mousterian) 문화의 특징으로 해석하기도 한다.[1]

발굴된 유적의 규모나 석기 구성으로 볼 때, 중기 구석기 시대 사람들은 한 곳에 오래 머무르기보다는 비교적 짧은 기간 동안 거주했으며, 대략 10명 내외의 소규모 집단을 이루어 생활했던 것으로 추정된다.[1]

3. 1. 주요 유적

4. 후기 구석기

한반도의 후기 구석기 시대는 대략 3만 년 전부터 2만 년 전까지의 시기로 추정된다.[1] 이 시기는 방사성 탄소 연대 측정법을 통해 공주 석장리 유적의 상층부 연대가 밝혀지면서 구체화되었다. 후기 구석기 시대에는 석영과 같은 재료를 이용하여 이전보다 정교하고 다양한 형태의 석기를 제작했다. 특히 밀개, 찌르개, 새기개 등 특정 용도에 맞게 제작된 도구가 많아졌으며, 돌날을 효과적으로 떼어내는 기술(돌날떼기)이 발달하여 형태가 균형 잡히고 아름다운 석기를 만들 수 있었다.[1]

예술 활동 역시 활발해져, 공주 석장리 유적 등지에서 동물이나 사람의 모습을 조각한 유물이나 동굴 벽화 등이 발견되기도 한다. 이는 당시 사람들의 미적 감각과 상징적 사고, 더 나아가 종교적 의식의 존재 가능성을 보여준다. 또한, 일부 유적에서는 기둥 구멍이나 돌담 흔적이 있는 집터가 발견되어, 이동 생활 외에 어느 정도 정주 생활의 가능성도 엿볼 수 있다.[1] 이러한 한반도의 후기 구석기 문화는 시베리아 등 동북아시아의 다른 후기 구석기 문화와도 교류하며 영향을 주고받았던 것으로 보인다.[1]

후기 구석기 시대 유적은 한반도 전역에서 발견되며, 이는 당시 인류의 활동 범위가 넓었음을 시사한다. 특히 충청북도 청주 소로리 유적에서 발견된 약 1만 5천 년 전의 볍씨는 세계적으로도 오래된 농경의 증거 중 하나로 주목받고 있다.

4. 1. 주요 유적

공주 석장리 유적의 위층에서는 석영으로 만든 석기를 사용한 흔적이 나타나는데, 이 층은 후기 구석기 문화에 속하며 방사성 탄소 연대 측정법으로 약 3만 년에서 2만 년 전의 것으로 밝혀졌다. 이 시기에는 밀개, 찌르개, 새기개 등 정교한 석기가 많이 사용되었고, 예술 활동도 활발했던 것으로 보인다. 석장리 후기 구석기 집터 유적에서는 기둥 구멍과 함께 약 50cm 높이의 돌담 흔적이 발견되었다. 150cm 간격의 문돌을 지나면 불을 피워 요리했을 것으로 추정되는 노지(불 땐 자리)가 있으며, 개 모양의 흉상 조각, 땅바닥에 새겨진 고래 그림 등도 발견되었다. 이 집터에서는 사람과 동물의 털, 그리고 당시 자생했던 목련과 수련의 화분도 확인되었다. 또한 동물의 발자국도 남아 있어 당시 사람들의 생활 모습과 예술, 종교적 의식을 엿볼 수 있다. 이 시기에는 돌날을 떼어내는 기술이 발달하여 아름다운 석기를 제작했으며, 이러한 문화는 동북아시아 후기 구석기 문화와도 관련이 있는 것으로 추정된다.[1]이 외에도 한반도 전역에서 다양한 구석기 유적이 발견되었다.

- '''경기도 고양시 탄현동 유적''': 2007년 아파트 건설 중 발견되었으며, 6만 년에서 5만여 년 전의 후기 구석기 유물 307점과 문화층이 출토되어 학술적 가치가 높다.

- '''함경북도 온성군 동관진 유적''': 일제강점기에 남북한을 통틀어 최초로 발견된 구석기 유적이지만, 규모는 작다.

- '''충청북도 단양 수양개 유적''': 대규모 석기 제작소와 주거 유적이 함께 발견되었으며, 예술품도 출토되었다.

- '''제주 빌레못동굴''': 제주도에서 확인된 대표적인 구석기 시대 동굴 유적이다.

- '''전라북도 진안 진안 진그늘 유적''': 용담댐 건설 지역 내에서 발굴되었으며, 대규모 살림터 유적이 확인되었다.

- '''전라남도 장흥 신북 유적''': 대규모 살림터와 함께 약 2만 3천 년 전의 마제석기가 출토되어 주목받았다.

- '''임진강과 한탄강 유역''': 연천 전곡리 유적을 비롯한 여러 유적에서 주먹도끼 등 다양한 구석기 유물이 출토되었다.

- '''충청북도 진천 송두리 유적''': 약 4만 5천 년 전의 것으로 추정되는 다량의 타제석기 등 구석기인들의 생활 흔적이 발견되었다.

- '''충청북도 청주 소로리 유적''': 약 1만 5천 년 전의 것으로 추정되는 볍씨가 발견되어, 세계에서 가장 오래된 볍씨 농경의 증거로 평가받고 있다.

5. 한국의 구석기 유적 목록

한국의 구석기 시대 유적은 전국 각지에서 발견되고 있다. 주요 유적 목록은 「한국의 전기-중기 구석기시대 석기군 연구」(김상태, 2011) 등을 참고하여 정리되었다. 지역별 상세 유적 목록은 아래 하위 섹션에서 확인할 수 있다.

5. 1. 서울 및 경기도

- 서울특별시 면목동 유적

- 경기도 연천 전곡리유적

- 경기도 연천 남계리유적

- 경기도 연천 원당리유적

- 경기도 고양 탄현동유적

- 경기도 고양 덕이동유적

- 경기도 파주 금파리유적

- 경기도 파주 주월리유적

- 경기도 파주 가월리유적

- 경기도 파주 와동리유적

- 경기도 여주 연양리유적

- 경기도 김포 장기동유적

- 경기도 김포 신곡리유적

5. 2. 강원도

- 강원특별자치도 양구군 상무룡리 유적

- 강원특별자치도 춘천시 갈둔 유적

- 강원특별자치도 춘천시 거두리 유적

- 강원특별자치도 홍천군 내외삼포리 유적

- 강원특별자치도 홍천군 백이 유적

- 강원특별자치도 홍천군 연봉 유적

- 강원특별자치도 홍천군 작은솔밭 유적

- 강원특별자치도 홍천군 모곡리 유적

- 강원특별자치도 영월군 삼옥리 유적

- 강원특별자치도 고성군 죽정리 화진포 주변: 최숙경에 의해 수습된 편암제 주먹도끼 1점이 발견되었다.

- 강원특별자치도 강릉시 내곡동 유적: 사암제(?) 자갈돌로 만든 주먹도끼 1점이 발견되었다.

- 강원특별자치도 강릉시 안형동 유적

- 강원특별자치도 강릉시 심곡리 유적

- 강원특별자치도 강릉시 주수리 유적

- 강원특별자치도 동해시 기곡 유적

- 강원특별자치도 동해시 망상동 유적

- 강원특별자치도 동해시 노봉 유적

- 강원특별자치도 동해시 월소 유적

- 강원특별자치도 동해시 발한동 유적

- 강원특별자치도 동해시 평릉동 유적

- 강원특별자치도 춘천시 만천리 유적

5. 3. 충청도

아래 목록은 「한국의 전기-중기 구석기시대 석기군 연구」(김상태, 2011)를 참고하여 작성하였다.'''충청북도'''

- 단양 수양개유적

- 충주 명옥리유적

- 충주 금릉동유적

- 진천 장관리유적

- 진천 송두리유적

- 청원 소로리유적

- 청원 만수리유적

- 청원 노산리유적

- 청원 용방유적

'''충청남도'''

- 천안 두정동유적

- 아산 권곡동유적

- 아산 실옥동유적

- 예산 신가리유적

- 공주 석장리유적

'''대전광역시'''

- 대전 용호동유적

- 대전 둔산유적

5. 4. 경상도

5. 5. 전라도

전라도 지역에서 확인된 주요 전기-중기 구석기 시대 유적은 다음과 같다. 이 목록은 김상태의 2011년 연구 ''한국의 전기-중기 구석기시대 석기군 연구''를 주로 참고하였다.- 광주 치평동유적

- 전라남도 나주 당가유적

- 전라남도 나주 용호유적

- 전라남도 순천 승주 곡천유적

- 전라남도 순천 죽내리유적

- 전라남도 영광 군동유적

- 전라남도 영광 마전유적

- 전라남도 영광 원당유적

- 전라북도 임실 가덕리 하가유적 (2023년 1월 전라북도 기념물 지정)

- 전라북도 진안 진그늘유적

- 전라남도 함평 당하산유적

- 전라남도 화순 대전유적

- 전라남도 화순 도산유적

- 전라남도 화순 사창유적

참조

[1]

백과사전

구석기 문화

[2]

문서

[3]

문서

[4]

웹인용

「청원 만수리 구석기유적 베이징 原人과 동시대 것」, 동아닷컴, 2007.11.26.

http://www.donga.com[...]

2007-11-27

[5]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com