후기 왜구

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

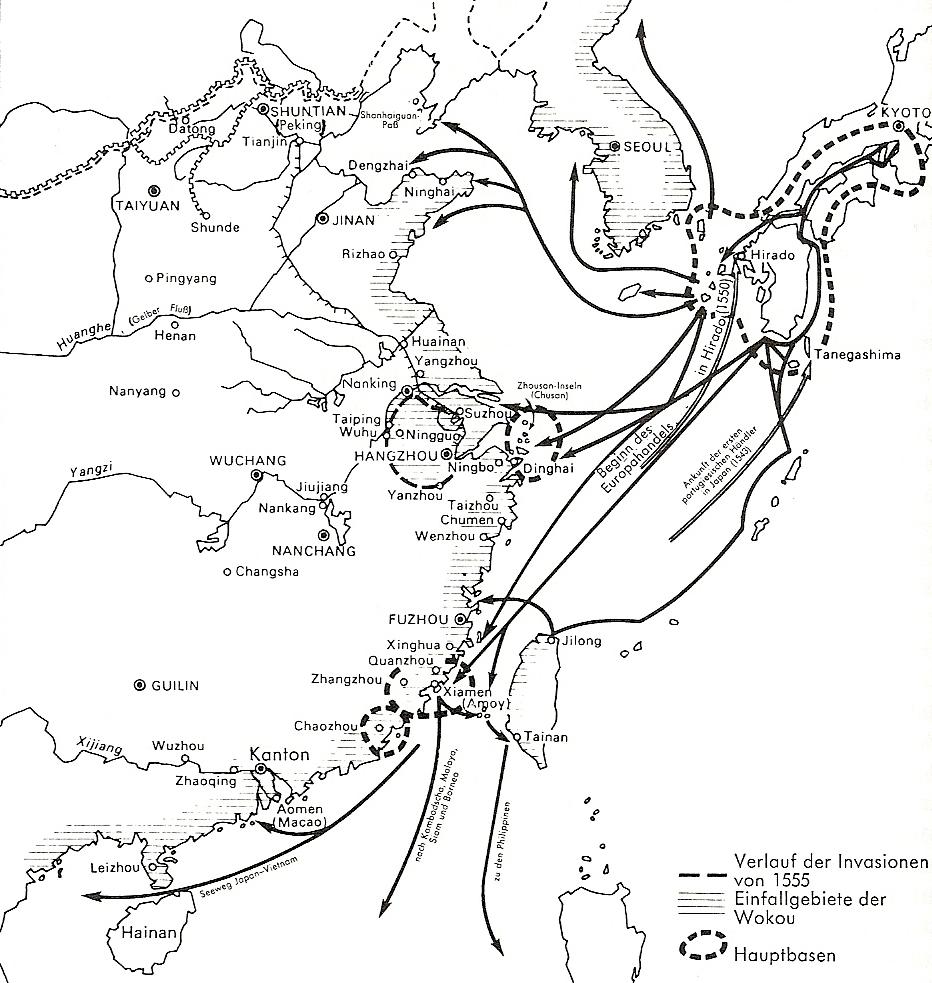

후기 왜구는 16세기 명나라 시기에 중국 해안에서 활동한 해적 집단을 지칭한다. 명나라는 해상 금지령을 시행하여 사적인 해상 무역을 금지했고, 이로 인해 중국 상인들이 불법 무역에 참여하게 되면서 왜구의 주 구성원이 중국인이 되었다. 16세기 중반 일본과 포르투갈 상인들이 동아시아 은 무역의 주요 공급자가 되면서 왜구 활동이 더욱 활발해졌다. 명나라는 왜구의 침략에 대응하기 위해 군대를 파견하고, 유화 정책과 강경책을 병행하며 왜구 소탕을 시도했다. 이후 해상 금지령이 해제되고 해외 무역이 합법화되면서 왜구 활동은 점차 종식되었다. 왜구에 대한 역사적 평가는 시대와 연구자에 따라 다르게 이루어졌으며, 20세기 이후에는 사회 경제적 요인과 무역의 관계에 대한 연구가 진행되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 왜구 - 홍산대첩

홍산대첩은 1376년 최영이 이끄는 고려군이 왜구를 상대로 승리한 전투이며, 왜구의 금강 연안 진출을 막고 고려의 방어 능력을 강화하는 데 기여했다. - 왜구 - 삼포왜란

삼포왜란은 1510년 조선의 삼포에 거주하던 일본인들이 조선의 무역 통제와 차별 대우에 불만을 품고 일으킨 무력 충돌로, 조선군의 반격으로 진압된 후 삼포 폐쇄와 국교 단절을 가져왔으며, 이후 임신약조를 통해 교역은 재개되었으나 왜에 대한 통제가 강화되었다. - 16세기 분쟁 - 러시아의 시베리아 정복

러시아의 시베리아 정복은 16세기 말부터 17세기에 걸쳐 모피 무역을 위해 이루어졌으며, 러시아 차르국은 제국주의적 팽창을 통해 야사크를 징수하고 원주민을 수탈하며 시베리아를 통치했다. - 16세기 분쟁 - 오스만-합스부르크 전쟁

오스만-합스부르크 전쟁은 16세기부터 18세기까지 합스부르크 가문과 오스만 제국 간에 벌어진 일련의 군사적 충돌로, 헝가리 왕위 계승, 오스만 제국의 팽창, 종교적 갈등이 주요 원인이 되었으며, 유럽의 세력 균형에 큰 영향을 미쳤다. - 명나라가 참전한 전쟁 - 만력삼대정

만력삼대정은 명나라 만력제 치세 기간에 발생한 보바이의 난, 임진왜란, 양응룡의 난 등을 포함하는 주요 사건들을 포괄적으로 지칭하며, 명나라의 다양한 측면에 영향을 미쳤다. - 명나라가 참전한 전쟁 - 요동 정벌

요동 정벌은 1388년 고려 우왕이 명나라의 철령위 설치 문제와 요동에 대한 역사적 영유권 주장을 배경으로 추진한 군사 작전이었으나, 우군도통사 이성계의 위화도 회군으로 실패하며 이성계가 조선을 건국하는 계기가 되었다.

| 후기 왜구 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 분쟁 명칭 | 가정제 왜구의 난 |

| 시기 | 1540년대 ~ 1567년 |

| 장소 | 강남, 저장성, 푸젠성, 광둥성 |

| 결과 | 명나라의 승리 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 왜구 |

| 교전국 2 | 명나라 |

| 지휘관 | |

| 왜구 지휘관 | 왕직 쉬하이 |

| 명나라 지휘관 | 주환 장경 조문화 호종헌 척계광 유대유 |

| 병력 규모 | |

| 사상자 규모 | |

2. 역사적 배경

후기 왜구는 16세기 동아시아 해역에서 활동했던 해적 집단을 지칭하지만, 그 배경에는 복잡한 정치·경제적 요인이 얽혀 있었다. 명나라는 건국 초기부터 해금(海禁) 정책을 통해 국가 주도의 조공 무역 외 사적인 해상 교역을 엄격히 통제했다. 그러나 이러한 제한적인 무역 시스템은 증가하는 국내외 시장의 수요를 충족시키기 어려웠고, 합법적인 교역에서 배제된 세력들의 불만을 야기했다.

특히 일본은 닝보 사건 이후 명나라와의 공식적인 교역로가 막히면서, 포르투갈 상인들은 초기 무역 시도가 좌절되면서 불법적인 해상 활동에 가담하게 되었다. 당시 일본은 센고쿠 시대의 혼란 속에서 중앙 정부의 통제력이 약화된 상태였고, 일부 다이묘들은 왜구 활동을 묵인하거나 지원하기도 했다. 이 시기 왜구는 명칭과 달리 일본인뿐만 아니라 상당수의 중국인 상인들로 구성되었으며, 이들은 명나라의 무역 통제에 반발하여 해적 활동에 나섰다.

한편, 명나라는 정통제 이후 해군력 약화와 해안 방어 시스템의 부실, 그리고 지방 관리와 향사들의 부패 및 불법 무역 개입 등으로 인해 왜구 문제에 효과적으로 대처하기 어려웠다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하며 16세기 왜구 활동이 격화되는 배경이 되었다.

2. 1. 16세기 중국의 해상 무역

1368년 명나라가 건국되기 전까지 중국은 인도양까지 무역망을 넓힐 정도로 활발한 해상 무역 전통을 가지고 있었다. 그러나 명나라를 세운 홍무제는 1371년, 해적을 소탕한다는 명분 아래 모든 사적인 해상 무역을 금지하는 해금(海禁, ''haijin'') 정책을 시행했다. 이 정책으로 모든 해상 무역은 공식적으로 허가된 조공 무역을 통해서만 이루어질 수 있었다. 조공 무역은 외국 사절단이 중국 황제에게 예물을 바치고 명나라의 제후국임을 인정하면, 황제가 답례품을 하사하는 형식의 제한적인 무역이었다. 이러한 방식은 외국에게 굴욕감을 줄 수 있었고(중화주의), 명나라는 조공 횟수까지 엄격하게 통제했기 때문에 국내외 시장의 수요를 충족시키기 어려웠다. 그럼에도 불구하고 조공 무역은 중국과 교역할 수 있는 유일한 합법적인 통로였기에 매우 수익성이 높았고, 일본을 포함한 여러 나라가 중국 조공 시스템의 절차를 따르고자 했다.일본은 닝보를 교역항으로 지정받아 10년에 한 번 조공을 할 수 있었다. 이러한 명나라 파견 일본 사절은 일본의 센고쿠 시대까지 이어졌으나, 당시 일본은 아시카가 막부의 권위가 약해지고 각 지역의 ''다이묘''들이 실권을 장악하며 분열된 상태였다. 이러한 일본 내부의 혼란은 1523년 닝보 사건으로 이어져 중국에까지 영향을 미쳤다. 이 사건은 오우치 씨와 호소카와 씨 가문의 상인들이 닝보에서 조공 무역 주도권을 놓고 다투다가 도시를 약탈하는 사태로 번진 것이다. 명나라 함대가 질서 회복을 위해 출동했지만 오히려 패배했고, 일본 상인들은 도주했다. 이 사건 이후 명나라는 모든 일본인의 닝보 무역을 금지했고, 일본인들은 중국 상품을 구하기 위해 해안가의 해적들과 손을 잡을 수밖에 없었다.

한편, 1513년 5월에는 포르투갈 탐험가들이 광둥 해안에 도착하며 콜럼버스 교환의 영향을 중국에 전파했다. 이로 인해 중국 상품에 대한 새로운 세계적 수요가 생겨났고, 유럽의 화기와 신대륙 작물 등이 처음으로 중국에 소개되었다. 하지만 명나라의 강력한 해금 정책은 이러한 잠재력을 제한했다. 포르투갈의 초기 무역 협상 시도는 실패했으며, 주강 하구에 자리 잡으려던 포르투갈 세력은 1521년 툰먼 해전과 1522년 시자오완 해전에서 명나라 군대에 의해 격퇴되었다. 결국 포르투갈인들 역시 일본인들처럼 명나라 당국의 통제가 미치지 않는 해안 섬에서 불법적으로 무역 활동을 벌여야 했다.

이처럼 16세기 초반 일본과 포르투갈은 공식적인 조공 무역에서 배제되었다. 그러나 16세기 중반에 이르러 상황이 변하기 시작했다. 일본의 이와미 은광과 볼리비아의 세로 데 포토시 등지에서 막대한 양의 은이 채굴되면서, 일본과 포르투갈은 동아시아의 주요 은 공급자로 부상했다. 은은 당시 명나라 경제에 필수적인 요소였지만, 명나라 정부는 은 유통이 사적으로 이루어지는 것을 경계하여 은 채굴을 엄격히 제한했다. 설령 이러한 제한이 없었다 하더라도, 중국 내 은광은 규모가 작고 대부분 상업 중심지인 해안 지역과 멀리 떨어진 남서부에 위치해 있어 폭발적인 수요를 감당하기 어려웠다. 이러한 상황은 중국 상인들에게 외국과의 불법적인 거래가 위험함에도 불구하고 매우 매력적이고 수익성 높은 기회로 다가오게 만들었다.

2. 2. 왜구의 등장

"왜구(倭寇)"라는 용어는 문자 그대로 "왜소한 해적"을 의미하며, 여기서 "왜"(倭)는 일본인을 지칭하는 중국어 경멸 표현이다. 이 용어는 414년 광개토대왕릉비에서 처음 일본 침략자들을 지칭하는 데 사용되었으며, 1223년 일본 해적들이 고려 해안을 약탈했을 때 다시 사용되었다. 이 해적들은 점차 활동 영역을 중국 해안으로 넓혔으며, 중국의 명나라가 건국될 때까지 동아시아 해안에서 활동했다.그러나 16세기 무렵, 명목상 "왜구"라고 불리는 해적들은 대부분 일본인이 아니라 실제로는 중국인이었다. ''명사(明史)''와 다른 동시대 중국 기록에 따르면, 16세기 왜구의 30%만이 일본인이었고, 70%는 중국인이었다. 더욱이, 이러한 후기 왜구 약탈에서 중국인이 주도적인 역할을 했으며, 일본인과 기타 국적의 사람들은 단지 협력자이자 고용된 인력이었다.

왜구 활동의 중심에 있던 중국인들은 명나라 정부에 의해 해외 무역이 불법으로 간주된 상인들이었다. 명나라는 백성들의 해외 출항을 금지하고, 출항한 사람들의 귀국을 막았기 때문에, 많은 중국 해상 상인들이 외딴 섬이나 해외 무역항에 정착해야 했다. 해외에 기반을 둔 상인들 중에서는 말라카와 파타니에서 부를 쌓기 시작한 쉬동(許棟)과 그의 형제들, 그리고 왕지와 쉬하이(徐海)가 일본 남부의 규슈에 근거지를 둔 것으로 유명하다. 규슈의 중국 상인들은 현지 다이묘들과 깊은 관계를 맺고 있었는데, 다이묘들은 수익의 일부를 받는 대가로 상인-해적들에게 후원과 피난처를 제공했다. 예를 들어, 쉬하이의 오른팔은 사쓰마 영주 시마즈 다카히사의 동생으로 묘사되었고, 그의 동료 첸동(陳東)은 시마즈의 비서실장으로서 사쓰마 조정에서 높은 지위에 있었다.

경쟁 해적 집단과 명나라 해군으로부터 화물을 보호하기 위해, 상인-해적들은 포르투갈 총과 대포로 무장하고 일본인 전사를 고용했다. 명나라는 1520년대에 포르투갈 무기를 도입했지만, 이 무기들은 주로 북부 국경에 배치되었고 해안 방어에는 부족했다. 또한, 왕지는 포르투갈 상인들이 1543년 다네가시마에 도착하도록 도왔고, 여기서 포르투갈인들은 일본에 아르케부스를 처음 소개했다. 이는 이미 뛰어난 검술로 명성이 높았던 일본인들에게 당시 중국 해안 방어군보다 더 발전된 화기를 제공한 셈이었다. 명나라의 병사들은 특히 해적들의 아르케부스를 두려워했다고 전해진다.

2. 3. 명나라의 해안 방어와 정치

—명사 205권, "주완 열전"에서해안 향사들은 그들 출신에서 성공적인 과거 합격자가 많아 명나라 조정에서 널리 대표되었으며, 항해 선박으로 밀수업자를 후원하고, 밀수품을 더 높은 가격으로 되팔아 이익을 얻으면서 부를 늘렸다. 때로는 밀수업자에게 지불을 지연하거나 심지어 거부하기도 했다. 그들은 달콤한 말, 결혼 동맹, 그리고 밀수업자에게 명나라 군대를 소환하겠다고 위협함으로써 밀수업자들의 불만을 억제할 수 있었다. 반면에, 그들은 용병을 경비원으로 고용하고, 지역 관리에게 뇌물을 주어 눈감아 주는 방식으로 자신들을 보호했다. 1547년 저장의 순무가 된 주완은 이들 향사들을 "관복과 모자를 쓴 해적"(衣冠之盜|의관지도zho)이라고 불렀으며, 해안의 혼란의 근본 원인으로 규정했다. 1540년대에, 불만을 품은 밀수업자들이 향사 후원자로부터 이탈하면서, 이 향사 주도의 균형이 무너지기 시작했다. ''명실록''은 1547년의 한 차례 습격을 왜구 소란의 시작으로 지목하는데, 이 습격에서 밀수업자들과 외국인들이 저명한 사씨 가문(謝氏)이 밀수업자에게 빚을 갚기를 거부하고 정부에 알리겠다고 위협한 후 위야오에 있는 사씨 가문의 저택을 불태웠다.

3. 솽위(雙嶼)와 불법 무역

중국 해안 항구에서 쫓겨난 후, 일본과 포르투갈 상인들은 저장성과 푸젠성 해안의 섬 항구에서 불법 밀수업자들과 협력했다. 이러한 항구들 중 닝보 해안에서 떨어진 류헝 섬(六橫島)의 솽위는 비밀 무역의 주요 교역소로 부상했다.

처음에 솽위에는 무역 시즌 동안 밀수업자들이 자신과 상품을 보관할 수 있는 임시 짚으로 만든 헛간만 있었다. 1539년, 푸젠 상인들은 파타니와 말라카에서 온 외국 상인들을 솽위에서 물물 교환하도록 안내하기 시작했고 섬을 점령하기 시작했다. 그들은 곧 푸젠 상인 진즈 라오(金子老|진즈라오중국어, "금 노인")와 리광토우(李光頭|리광터우중국어, "대머리 리")에 합류했고, 이들은 포르투갈인과 다양한 모험가들을 솽위로 이끌었다. 저장성 해안에서 증가하는 무역에 매료된 쉬 형제의 신디케이트는 거점 기지를 말레이 반도에서 솽위로 옮겼다. 쉬 신디케이트의 기존 영향력과 포르투갈과의 긴밀한 협력 관계는 솽위 상인-해적들 사이의 일련의 합병 이후 1542년까지 그것을 최고의 밀수 블록으로 만들었다.

명나라는 1543년에 밀수 활동을 단속하기 시작했지만, 쉬 신디케이트는 포르투갈 화력의 도움으로 솽위에서 명나라의 공격을 격퇴할 수 있었다. 명나라 해군과의 승리로 강화된 밀수업자들은 활동 네트워크를 중국 해안을 따라 광둥까지, 내륙으로는 난징 대도시까지 확장했으며, 솽위는 그들의 허브였다. 1544년, 왕즈(王直)가 쉬 신디케이트에 합류하여 일본과의 관계를 솽위에 가져오면서 이 네트워크는 더욱 확장되었다. 따라서 솽위는 1548년에 몰락할 때까지 유럽과 아시아에서 상품을 거래하는 해상 동아시아 최대의 중계 무역항으로 절정에 달했다.

4. 주완(朱紈)의 왜구 소탕 작전

16세기 중반, 명나라 연안은 왜구의 노략질과 밀무역 성행으로 큰 혼란을 겪고 있었다. 특히 저장성과 복건성 지역의 피해가 심각해지자, 수석 대학사였던 하언의 주도로 1547년, 명 조정은 베테랑 장군 주완을 저장성 순무 겸 저장성 및 복건성 해안 방위 군무 총괄 감독관(巡撫浙江兼提督浙閩海防軍務)이라는 중책에 임명했다. 이는 수십 년 만에 저장성 지역의 군사, 행정, 감찰 권한을 한 사람에게 집중시킨 이례적인 조치였다.

주완은 부임 직후 해상 금지령을 엄격하게 시행하고 해안 방비를 강화하는 등 강경한 정책을 펼쳤다. 그는 왜구의 근거지이자 밀무역의 중심지였던 솽위를 성공적으로 기습 공격하여 파괴했으며(솽위 함락), 이후에도 저우마시 등지에서 밀수업자 소탕 작전을 이어갔다(저우마시 사건). 그러나 그의 단호한 조치들은 밀무역을 통해 이익을 얻던 지역 향신 세력과 일부 관리들의 거센 반발을 불러일으켰다. 특히 저우마시에서 체포한 포로들을 황제의 재가 없이 처형한 사건은 그에게 정치적인 공격의 빌미를 제공했다. 결국 주완은 탄핵을 받아 관직에서 물러나게 되었고, 1550년 스스로 목숨을 끊었다. 그의 사후, 강력한 해안 통제 정책은 사실상 폐기되었고, 왜구 문제는 더욱 심화되는 결과를 낳았다.

4. 1. 솽위 함락

수년간 해안 지역의 소란에 대한 논의 끝에, 수석 대학사 하언이 이끄는 명나라 조정은 혼란이 심각했던 저장성과 복건성의 해안 방어를 위해 새로운 순무를 임명하기로 결정했다. 1547년, 베테랑 장군 주완은 부활하는 왜구 문제를 처리하기 위해 특별히 신설된 직책인 저장성 순무 겸 저장성 및 복건성 해안 방위 군무 총괄 감독관(巡撫浙江兼提督浙閩海防軍務)에 임명되었다. 이는 수십 년 만에 저장성에 군사, 행정, 감찰을 각각 담당하는 세 명의 수장이 아닌 단일 행정 수장이 임명된 첫 사례였다.주완이 부임할 당시 해안 상황은 매우 심각했다. 1547년 12월에는 포르투갈인들이 장주를 약탈했고, 이듬해 2월에는 100척의 배에 탄 1,000명 규모의 약탈자들이 닝보와 타이저우를 공격하는 전례 없는 사건이 발생했다. 이 습격은 주완이 복건성을 시찰하는 동안 일어났으며, 정부군은 속수무책으로 약탈자들이 관청과 민가를 불태우고 약탈하는 것을 지켜볼 수밖에 없었다. 절망적인 해안 방어 상황과 지역 향신들과 해적 간의 광범위한 결탁에도 불구하고, 주완은 강력하게 임무를 수행했다. 그는 해상 금지령을 엄격히 시행하여 누구든 바다로 나가는 것을 금지했고(어길 시 사형), 모든 선박을 해안 방어에 동원했다. 또한 불법 거래에 연루된 유력 인사들의 명단을 공개하여 지역 향신들의 반발을 샀다.

1548년 4월 15일, 원저우에 주둔하던 주완의 함대는 루탕과 커차오(柯喬)의 지휘 아래 솽위로 출항했다. 함대는 6월의 어느 밤, 악천후를 틈타 솽위에 기습 상륙했다. 이 공격으로 55명에서 수백 명에 이르는 밀수업자들이 사망했지만, 이광두(李光頭)나 왕직(王直)과 같은 주요 인물들은 탈출에 성공했다. 이후 루탕은 주완의 명령에 따라 마을을 철저히 파괴하고 항구를 돌로 메워 영구적으로 사용할 수 없도록 만들었다. 주완과 그의 장수들은 이 승리로 은상을 받았지만, 동시에 솽위 파괴로 경제적 이익에 타격을 입은 향신 세력이라는 정치적 적들을 만들게 되었다. 결국 주완은 한 사람이 동시에 두 성을 통제할 수 없다는 구실로 감찰 어사(巡視)라는 임시 직책으로 강등되었다.

4. 2. 저우마시(走馬溪) 사건

솽위 항구가 파괴된 후, 왜구와 포르투갈 밀수업자들은 새로운 활동 거점을 찾아 저장성과 복건성 해안을 따라 흩어졌다. 복건성과 광둥성 경계 근처 동산현 동산반도 인근의 저우마시(走馬溪)는 깊은 수심과 배를 바람으로부터 보호해주는 지형을 갖추고 있었다. 또한 인근 메이링(梅嶺) 주민들이 불법 거래에 깊이 연루되어 있어 밀수 활동에 매우 적합한 장소로 여겨졌다.1549년 3월 19일, 왜구 소탕에 적극적이었던 주완 휘하의 루탕과 커차오는 저우마시에서 포르투갈인들과 교역 중이던 배 두 척을 기습 공격했다. 이 공격으로 33명이 사망하고, 리광토우(李光頭)를 포함한 밀수업자 206명이 체포되었다. 체포된 이들 중에는 여러 명의 포르투갈인도 포함되어 있었다. 루탕은 승리를 과장하기 위해 잘생긴 포르투갈인 4명을 말라카의 사신으로 위장시키기도 했다.

주완은 체포된 포로들이 뇌물을 써서 풀려날 것을 염려하여, 명나라 황제의 재가 없이 독단적으로 중국인 밀수업자 96명을 처형했다. 이 과감하지만 절차를 무시한 처형은, 주완의 강경한 해상 금지령 시행과 불법 거래 연루자 공개 등으로 인해 이미 그에게 불만을 품고 있던 일부 관리와 향신(지방 유력자) 등 정치적 반대파들에게 좋은 공격 빌미를 제공했다. 1549년 4월 27일, 주완은 황제의 승인 없이 사형을 집행하여 직권을 남용했다는 이유로 탄핵되었다.

당시 명나라 조정에서는 주완의 후원자였던 하언이 이미 실각하여 처형된 상태였기에, 주완은 자신에게 불리한 정치적 상황임을 직감했다. 결국 그는 1550년 1월, 스스로 묘비명을 남기고 독약을 마셔 자살했다. 사후에 진행된 조사에서는 주완이 황제의 허가 없이 포로를 살해한 혐의가 사실로 인정되어 사형 판결이 내려졌다. 부하 장수였던 루탕과 커차오 역시 사형 선고를 받았고, 체포되었던 포르투갈 밀수업자들은 비교적 가벼운 처벌인 추방형을 받았다. 한편, 이때 포로로 잡혔던 포르투갈 선원 갈레오테 페레이라는 훗날 자신의 기록에서 당시 중국의 사법 체계가 공정했다고 평가하여 눈길을 끌었다.

5. 왜구 활동의 가속화

주완(朱紈)이 죽은 후 그의 정책은 완전히 뒤집혔고, 그가 조직했던 함대는 해체되었다. 주완이 맡았던 자리는 3년 동안 공석으로 남았으며, 이 기간 동안 명나라 관료들은 좋지 않은 정치적 분위기 속에서 감히 해안 상황에 대해 언급하지 못했다. 해안 지역의 지주들은 주완과의 정치적 다툼에서 승리했지만, 이는 상인-해적 집단에 대항할 유일한 수단이었던 명나라 군대의 영향력을 약화시키는 결과를 초래했다. 왜구는 이러한 군사적 공백 상태를 이용하여 활동을 더욱 강화했다. 결국 자신들의 영지에서 빈번한 공격에 직면하게 된 지주들은 마지못해 왜구를 진압하려는 명나라 정부에 협조하기 시작했다.

불법적인 무역망이 붕괴되자, 해외 상인들은 명나라의 해적 소탕 작전 강화에 맞서 서로 단결했다. 쉬동(Xu Dong)이 물러난 후, 왕직(王直)이 이들 무장 상인 집단 중 가장 강력한 세력의 지도자로 부상했다. 과거 쉬씨 형제가 왕직에게 함대 운영, 재정 관리, 해외 연락 등을 맡겼었기 때문에, 왕직은 비교적 쉽게 조직 전체를 장악할 수 있었다. 명나라 정부가 그를 불법자로 규정하자, 왕직은 일본의 고토 열도에 근거지를 마련했다. 그곳에서 그는 스스로를 휘왕(徽王)이라 칭하며, 지역 영주인 마쓰라 다카노부는 물론, 규슈 지역의 유력 다이묘인 오토모 소린과 오우치 요시타카 등과도 우호적인 관계를 구축했다. 강력한 세력을 갖추었음에도 왕직은 처음에는 명나라 정부의 해금 정책(海禁政策) 완화를 기대하며 유화적인 태도를 보였다. 그는 자신이 체포한 경쟁 관계의 해적 두목들을 명나라 당국에 넘기기도 했다. 그러나 명나라 조정은 오히려 1551년에 규제를 더욱 강화하여 어선조차 바다로 나가지 못하게 했다. 이에 분노한 왕직은 대규모 해적 함대를 조직하여 중국 해안을 공격하기 시작했다.

왜구의 공격은 초기에는 식량과 물품을 확보하기 위해 해안가 마을을 빠르게 습격하고 배로 돌아가는 방식으로 이루어졌다. 그러나 1553년 여름 무렵에는 상황이 크게 악화되어, 수백 척의 배를 동원한 대규모 공격이 감행되었다. 이들은 명나라 수군을 격파하고 현(縣)의 관청을 포위하기도 했다. 1554년에는 왜구가 중국 해안을 따라 여러 곳에 기지를 설치하고, 이를 거점으로 쑤저우, 항저우, 난징과 같은 주요 도시까지 위협하며 약탈을 자행했다.

6. 왜구 소탕 시도

1552년, 산둥성 순무(巡撫)로 왕유(王忬)가 임명되었다. 그는 이전에 저장성 순무였던 주환(朱紈)의 자리를 이어받았다. 왕유는 유대유와 탕커관(湯克寬) 같은 인재를 등용하고, 사형수였던 루탕(陸鏜)과 커차오(柯喬)를 감형하여 왜구 소탕 경험을 활용하고자 했다. 또한, 마을과 읍에 성벽을 쌓아 방어력을 강화하는 정책을 추진하여 많은 마을에 처음으로 성벽이 세워졌다. 그러나 왕유의 군대는 1553년과 1554년에 연이어 패배했고, 이 시기에 항저우, 송강, 통저우, 가흥 등이 왜구의 공격을 받았다. 특히 대운하 연안 도시들의 약탈은 남부 곡창 지대에서 수도로 운송되는 조세 곡물 수송로를 위협했기 때문에 베이징 조정에 큰 우려를 안겼다. 결국 왕유는 왜구 소탕 실패의 책임을 지고 1554년에 파면되었다.

왕유의 후임으로는 이천총(李天寵)이 저장성 순무에 임명되었다. 동시에 난징 병부상서였던 장경이 산둥성, 남경, 저장성, 푸젠성, 광둥성, 광시성 등 6개 연안 지역의 군사 지휘권을 갖는 총사령관으로 임명되었다. 이 총사령관 직책은 순무보다 높은 직위로, 심각해지는 왜구의 위협에 대응하기 위해 특별히 신설된 자리였다.

당시 저장성은 11개 부(府) 중 8곳이 왜구에게 약탈당하는 등 피해가 극심했으며, 1555년은 왜구 침입 역사상 가장 참혹한 해가 될 조짐을 보였다. 최대 2만 명에 달하는 왜구들은 저장성 해안을 따라 요새를 구축하고, 상하이 남쪽 해안의 절림을 본거지로 삼았다. 이들은 군함으로 황푸강을 장악했으며, 심지어 대포를 동원하여 도시를 포위 공격하기도 했다. 이 왜구들은 사쓰마를 근거지로 둔 쉬하이(徐海), 천둥(陳東), 예마(葉麻) 세 명의 두목이 이끄는 연합 세력이었으며, 명나라의 부수도인 난징을 점령하는 것을 목표로 삼았다. 쉬하이 일당은 항저우를 점령한 후 난징으로 진격하려 했으나, 항로를 이탈하여 고토 열도로 돌아가야 했다. 예마 일당은 가흥에서 명나라 군대를 위해 보내진 군량미와 술을 탈취했는데, 이는 명나라 군대가 일부러 술에 독을 타서 길에 놓아둔 함정이었다. 이 계략으로 왜구 700~800명이 사망하자 예마 일당은 송강으로 후퇴했다. 천둥은 서호 일대를 약탈하고 항저우를 포위했지만, 다른 왜구 세력의 합류가 늦어지자 1555년 5월 초 포위를 풀고 저장성 곳곳을 약탈했다.

왜구를 격퇴하기 위해 총사령관 장경은 산둥성, 광시성, 후광성 등지에서 지원군을 요청했다. 산둥성에서 온 6천 명의 병력이 먼저 도착했지만 왜구에게 크게 패배하여 흩어졌다. 장경은 병력을 다시 모으면서 1만 1천 명의 원주민 용병 부대인 "낭병(狼兵)"이 도착하기를 기다렸다. 그러나 장경이 왜구 소탕에 적극적으로 나서지 않고 지체하는 듯한 모습을 보이자 비판이 제기되었고, 이는 결국 그의 몰락으로 이어졌다. 조정의 실권자 옌쑹의 심복이었던 자오원화는 1555년 3월 13일, 황제의 명으로 왜구 피해 지역에 파견되어 해신(海神)에게 제사를 지내고 군사 상황을 점검하게 되었다. 자오원화는 장경에게 즉시 왜구를 공격하라고 압박했지만, 장경은 자신의 지위가 더 높다는 이유로 이를 거부하고 작전 논의조차 하지 않았다. 이에 자오원화는 장경이 개인적인 이익을 위해 일부러 작전을 지연시키고 있다고 황제에게 상소를 올렸다.

공교롭게도 자오원화의 상소가 올라간 직후, 장경은 새로 도착한 낭병 부대와 루탕, 유대유 등 휘하 장수들과 함께 1555년 5월 10일, 가흥 북쪽의 왕강경에서 왜구를 크게 격파했다. 이 전투에서 왜구 1,900여 명의 목을 베는 큰 전과를 올렸는데, 이는 당시 명나라가 왜구를 상대로 거둔 가장 큰 승리였다. 그러나 승전보가 조정에 도착하자, 옌쑹은 황제에게 장경이 자오원화의 독촉을 받고 나서야 마지못해 공격에 나선 것이라고 모함했다. 격분한 황제는 6월 5일 장경의 체포를 명했고, 저장성 순무 이천총 역시 무능하다는 이유로 함께 체포되어 11월 12일 두 사람 모두 처형되었다.

장경의 후임 총사령관으로는 저우총(周珫)이 임명되었으나, 그의 권한은 장경에 비해 크게 축소되어 남경, 저장성, 푸젠성 3개 지역만 담당하게 되었다. 한편, 저장성의 군사 담당 감찰어사였던 후종셴은 이천총의 후임으로 저장성 순무로 승진했다. 이후 저우총과 그의 후임 양이(楊宜)마저 1년도 채 안 되어 부진한 성과로 파면되자, 후종셴은 1556년 4월 총사령관 직책까지 겸임하며 왜구 소탕의 총책임자로 부상하게 되었다.

7. 후종셴(胡宗憲)과 1556년의 대규모 습격

1556년, 명나라의 새로운 왜구 대책 최고 사령관으로 임명된 후종헌은 전임자들과 달리 유화책과 군사 작전을 병행하는 복합적인 전략을 구사했다. 그는 자오원화 등 조정 내 온건파의 지지를 바탕으로 왜구의 핵심 인물인 왕직과의 협상을 시도하는 한편, 대규모 침략을 감행한 쉬하이 세력에 대해서는 군사적 압박과 함께 교묘한 이간책을 사용했다. 쉬하이는 수만 명의 병력을 이끌고 저장성 일대를 공격하며 자오린 전투에서 관군을 격파하고 퉁샹을 포위하는 등 위세를 떨쳤으나, 후종헌은 부족한 병력 상황 속에서도 외교적 수단을 동원하여 시간을 벌고 내부 분열을 유도했다. 결국 후종헌은 쉬하이와 그의 동맹인 첸둥, 예마 사이의 불신을 증폭시켜 서로 싸우게 만들었으며, 증원군이 도착한 후 선가장 전투에서 결정적인 승리를 거두어 1556년의 대규모 왜구 침략을 성공적으로 진압했다. 이 과정에서 후종헌은 군사적 능력뿐 아니라 뛰어난 지략과 정치적 수완을 발휘하여 왜구 세력을 약화시키는 데 중요한 역할을 했다.

7. 1. 유화 정책

전임자들과 달리 후 종헌은 1563년까지 최고 사령관직을 유지했는데, 이는 부분적으로 자오원화 파벌과의 연관성 덕분이었다. 자오원화는 주 완이 시행했던 엄격한 해상 금지 조치에 반대하며, 왜구 문제를 해결하기 위한 방안으로 무역 개방을 선호했다. 후 종헌은 이러한 기조에 따라 부하들의 반대와 황제의 왕 직 생포 명령에도 불구하고 유화 정책을 추진했다.

후 종헌은 최고 사령관이 되기 전부터 이미 왕 직과의 접촉을 시도했다. 그는 표면적으로는 일본 당국에 지원을 요청한다는 명분으로 특사를 파견했지만, 실제 목적은 왕 직을 설득하여 항복을 유도하는 것이었다. 합법적인 무역의 가능성에 흥미를 느낀 왕 직은 사면을 받는 조건으로 저장성 해안의 해적 소탕에 협력하기로 동의했다. 그는 성의 표시로 양아들 마오 하이펑(毛海峰)을 후 종헌에게 보냈고, 후 종헌의 특사 중 한 명은 일본에 머물렀다. 왕 직은 또한 자신의 연합 세력 중 하나인 서해(徐海)가 다시 저장성을 습격할 계획이며, 자신이 제때 막기 어려울 것이라고 후 종헌에게 경고했다.

이는 후 종헌에게 심각한 문제였다. 그의 유화 정책 추진에 큰 차질이 생겼을 뿐만 아니라, 당시 그의 지휘 아래 병력은 약 10,000명에 불과했기 때문이다. 왕장징 전투 승리 후 상황이 안정되었다고 판단한 자오원화가 앞서 소집했던 원주민 부대를 해산시킨 상태였다. 오히려 해산된 부대가 지역 마을과 관군을 공격하면서 군사 상황은 더욱 악화되었다.

서해의 침략은 수천 명 규모의 함대 세 척이 각각 양저우, 상하이, 닝보 근처에 상륙하면서 시작되었다. 이는 명나라 방어군을 유인하기 위한 기만 작전이었고, 서해의 주력 함대 1만여 명은 자푸에 상륙하여 항저우, 쑤저우, 그리고 남부 수도인 난징을 목표로 삼았다. 자푸에서 명나라 수군을 격파한 서해는 퇴로를 차단한다는 의미로 자신의 배들을 불태우라고 명령했다. 그는 1555년 작전 거점이었던 저린(柘林)에서 동료 사쓰마 출신 약탈자 첸둥(陳東)과 예마(葉麻)와 합류했다. 이후 내륙으로 진격하여 1566년 5월에는 우전과 자오린(皂林)의 시장 마을을 약탈했다. 자오린에서는 종 리(宗禮)가 이끄는 900명의 북중국 출신 병력의 완강한 저항에 부딪혔다. 3일간의 치열한 전투 끝에 서해 자신도 부상을 입고 그의 군대는 패배 직전까지 몰렸으나, 마지막 공세에서 보급과 기력이 다한 정부군을 전멸시켰다. 루안 어(阮鶚)가 이끄는 지원군은 제때 도착하지 못했고, 승리한 서해 군대에게 쫓겨 퉁샹 성곽 도시로 후퇴했다.

5월 31일, 서해 군대는 배에 실은 공성탑, 바퀴 달린 충차, 포르투갈제 후장식 회전포 등 다양한 공성 병기를 동원하여 퉁샹을 포위했다. 그러나 퉁샹은 1553년에 완공된 견고한 성벽과 숙련된 수비병들 덕분에 공격을 잘 막아냈다. 막대한 피해를 입은 서해 군대는 직접 공격 대신 도시를 고립시켜 굶겨 죽이는 전략으로 전환했다. 루안 어는 후 종헌의 유화 정책을 강하게 비판하며 신속한 군사 행동을 촉구했지만, 후 종헌은 자오린 전투 패배로 사기가 떨어진 부하들을 고려하여 직접적인 구원 시도 대신 무력 시위만 벌였다. 그는 항저우의 사령부로 물러나 지원군을 기다리면서 중개인을 통해 서해와 협상을 시도했다.

부상을 입고 포위전이 교착 상태에 빠진 서해는 왕 직이 후 종헌과 항복 협상을 진행 중이며, 마오 하이펑이 이미 후 종헌을 도와 항저우 만에서 해적을 소탕하고 있다는 소식에 동요했다. 후 종헌의 협상단은 서해에게 접근하여, 그가 항복 의사를 밝히자 동맹인 첸둥은 이미 정부와 내통하고 있다는 거짓 정보를 흘렸다. 이로 인해 서해는 첸둥을 깊이 의심하게 되었고, 첸둥 역시 서해가 정부 측과 접촉하는 것을 불안하게 여겼다. 결국 서해는 자신의 사면과 일본인 추종자들에 대한 선물을 조건으로 항복에 동의했다. 포위 약 한 달 만에 서해는 성의 표시로 명나라 포로 200명을 석방하고 퉁샹에서 군대를 철수시켰다. 동맹에게 버려졌다고 생각한 첸둥은 분노하여 하루 더 퉁샹을 공격했지만 결국 다른 방향으로 후퇴했다.

7. 2. 자오린(皂林) 전투와 퉁샹(桐鄉) 포위

최고 사령관 후 종헌은 전임자들과 달리 1563년까지 자리를 지켰다. 그의 장기 집권과 빠른 성장은 자오원화(趙文華) 파벌과의 연관성 덕분이었다. 자오원화는 주완(朱紈)이 시행했던 엄격한 해상 금지 조치에 반대하며, 왜구 문제 해결책으로 무역 개방을 선호했다. 후 종헌은 부하들의 반대와 황제의 왕 직 생포 명령에도 불구하고 유화 정책을 추진했다.

후 종헌은 최고 사령관이 되기 전, 대 조정관 시절부터 일본 당국에 지원을 요청하는 척하며 실제로는 왕 직과 접촉하여 항복을 유도하려 했다. 합법적인 무역 가능성에 끌린 왕 직은 사면을 받는 대가로 저장성 해안의 해적 소탕을 약속했다. 그는 성의 표시로 양아들 마오 하이펑(毛海峰)을 후 종헌에게 보냈고, 후 종헌의 특사 한 명은 일본에 남았다. 왕 직은 또한 자신의 연합 소속 해적 두목인 쉬 하이(徐海)가 다시 저장성을 습격하려 하며, 자신이 제때 막을 수 없다고 후 종헌에게 경고했다. 이는 후 종헌에게 심각한 문제였다. 그의 유화 정책이 위협받았고, 당시 그의 병력은 약 10,000명에 불과했기 때문이다. 자오원화는 왕장징(王江涇) 전투 승리 후 상황이 통제되었다고 믿고, 장경(張經)이 모았던 토착 부대를 해산시킨 상태였다. 그러나 해적들이 다시 나타나고 해산된 토착 부대마저 마을과 관군을 공격하면서 군사 상황은 오히려 악화되었다.

쉬 하이 세력은 약탈품을 싣고 자푸(乍浦) 해안으로 향했다. 수천 척의 배에 짐을 가득 실어 행렬이 수 마일에 걸쳐 이어졌다. 하지만 쉬 하이가 처음 상륙할 때 배를 파괴했기 때문에, 이들은 중국을 떠날 배가 없었다. 이때 후 종헌은 거래를 제안했다. 항복하면 관직을 주고, 일본으로 돌아가고 싶으면 배를 제공하겠다는 것이었다. 해적들은 받아들일 수밖에 없었다. 후 종헌은 쉬 하이에게 진정성을 증명하라며 쑹장 북쪽의 다른 해적들을 공격하도록 부추겼다. 쉬 하이는 쑹장 해적들의 전리품과 배를 독차지할 생각으로 이를 실행했다. 해적들이 주징(朱涇)에서 서로 싸우는 동안, 장군 위 다요우(俞大猷)는 쉬 하이가 남겨둔 배들을 불태우고, 쉬 하이에게서 도망치는 쑹장 해적 잔당을 쉽게 처리했다. 이로 인해 고립되고 두려움에 빠진 쉬 하이는 뇌물과 남동생을 인질로 보내 후 종헌에게 항복 의사를 전달했다.

후 종헌은 쉬 하이 세력을 더욱 약화시키기 위해 쉬 하이, 첸 동(陳東), 예 마(葉麻) 사이의 기존 갈등을 이용했다. 쉬 하이와 예 마는 이전에 포로로 잡은 여성과 전리품 분배 문제로 다툰 적이 있어, 쉬 하이는 예 마를 정부 만찬에 유인하는 데 거리낌이 없었다. 예 마는 약속된 배가 준비되었다고 생각하고 만찬에서 술에 취해 쉽게 체포되었다. 하지만 쉬 하이는 첸 동에게는 같은 행동을 망설였는데, 첸 동이 사쓰마의 유력 인사였기 때문에 그 후원자들을 자극할 수 없었기 때문이다. 후 종헌은 여러 방법으로 쉬 하이를 압박했다. 먼저 쉬 하이의 정부들에게 뇌물을 주어 그를 설득하게 했다. 다음으로 예 마에게 첸 동을 비난하는 편지를 쓰게 한 뒤, 그 편지를 쉬 하이에게 보여주며 자신에 대한 음모가 있다고 믿게 만들었다. 마지막으로 후 종헌은 쉬 하이에게 "첸 동을 넘기거나, 아니면 사형당하라"는 최후통첩을 보냈다. 궁지에 몰린 쉬 하이는 자신의 전리품 "금 천 냥 이상 가치"를 일본 후원자인 시마즈 가문에 보내 첸 동의 지원을 요청했다. 첸 동이 도착하자 쉬 하이는 그를 관군에 넘겼다. 이후 쉬 하이는 첸 동의 부하들에게 정부가 약속한 배가 자푸에 준비되었다고 속여 해변으로 유인했다. 배를 본 첸 동의 부하들이 배로 몰려들자, 매복해 있던 관군이 뛰쳐나와 혼란에 빠진 이들을 학살했다. 배를 타고 도망친 소수의 해적들도 인근 해군 함대에 의해 체포되었다. 1556년 8월까지 후 종헌은 쉬 하이를 이용하여 중국에서 활동하던 주요 왜구 집단 둘을 제거했다. 이제 남은 것은 배신으로 인해 일본으로 돌아갈 길도 막힌 채 중국 해안에 고립된 쉬 하이 자신뿐이었다.

7. 3. 해적 동맹의 붕괴

전임자들과 달리 후 종헌은 1563년까지 비교적 오랫동안 최고 사령관직을 유지했다. 그의 장기 집권과 빠른 성장은 부분적으로 자오원화(趙文華) 파벌과의 관계 덕분이었다. 자오원화는 주환(朱紈)이 시행했던 엄격한 해상 금지 조치에 반대하며, 왜구 문제를 해결하기 위한 방안으로 무역 개방을 선호했다. 후 종헌은 부하들의 반대와 황제의 왕 직 생포 명령에도 불구하고, 유화 정책을 추진했다.

후 종헌은 최고 사령관이 되기 전, 대 조정관 시절부터 일본 당국에 지원을 요청한다는 명분으로 특사를 파견했지만, 실제 목적은 왕 직과 접촉하여 항복을 유도하는 것이었다. 합법적인 무역 재개 가능성에 흥미를 느낀 왕 직은 사면을 받는 대가로 저장성 해안의 해적 소탕을 약속했다. 그는 성의 표시로 양아들 마오 하이펑(毛海峰)을 후 종헌에게 보냈고, 후 종헌의 특사 중 한 명은 일본에 머물렀다. 왕 직은 또한 자신의 동맹 중 하나인 쉬 하이(徐海)가 다시 저장성을 습격하려 하며, 이를 제때 막을 수 없다고 후 종헌에게 경고했다.

이는 후 종헌에게 심각한 문제였다. 그의 유화책이 위협받는 동시에, 당시 그의 지휘 아래 병력은 약 10,000명에 불과했기 때문이다. 이전에 자오원화는 상황이 안정되었다고 판단하여 장경(張經)이 소집했던 원주민 부대를 해산시킨 상태였다. 그러나 오히려 해적들이 다시 출몰하고 해산된 원주민 부대가 지역 마을과 관군을 공격하면서 군사 상황은 더욱 악화되었다.

이 무렵 후 종헌은 군사력을 거의 회복했다. 노탕(盧鏜)은 닝보 남쪽의 타이저우에서 결정적인 승리를 거두고 쉬 하이를 상대하기 위해 돌아왔으며, 바오징(保靖)과 용순(永順)에서 온 6,000명의 새로운 원주민 병력이 후 종헌을 지원하기 위해 오고 있었다. 황제의 뜻을 전달하는 감찰어사 자오원화는 항복은 불가하다는 입장을 거듭 강조했고, 이에 후 종헌은 공격할 적기를 기다리면서 쉬 하이의 항복을 받아들이는 척했다.

한편, 쉬 하이는 핑후(平湖)의 심씨 가문 영지(沈家莊)에 자리를 잡고 주변 지역에서 연회를 열어 최대 300명의 새로운 추종자를 모았다. 이로써 그의 휘하에는 기존의 약탈자 1,000여 명과 영지 옆에 주둔한 첸둥(陳東)의 잔당까지 더해졌다. 그는 점점 더 오만해져 공식적인 중추절 연회 초대를 거절하고 심지어 후 종헌의 사자를 살해하기까지 했다.

9월 말, 바오징과 용순의 증원군이 도착하여 심씨 영지 주변에서 소규모 교전을 벌이기 시작했다. 최종 공격에 앞서 후 종헌은 포로로 잡은 첸둥을 설득하는 계책을 썼다. 첸둥은 쉬 하이의 군대 옆에 진을 치고 있는 자신의 부하들에게 편지를 보내, 쉬 하이가 정부군과 짜고 그들을 포위하여 몰살시키려 한다고 알렸다. 이 이간계는 성공하여 9월 27일, 첸둥의 부대가 쉬 하이의 무리를 공격했다. 정부군은 이 기회를 틈타 사방에서 전투에 개입하여 양측을 무차별적으로 공격했다.

9월 29일, 전투는 심씨 영지에서 약 1,600명의 약탈자가 사망하면서 끝났고, 쉬 하이의 시신은 근처 하천에서 발견되었다. 10월 10일, 첸둥과 예마(葉麻), 그리고 쉬 하이에게 인질로 잡혀 있던 그의 형제는 모두 자싱(嘉興)에서 처형되었다. 이로써 1556년의 대규모 왜구 침략은 종결되었다.

7. 4. 선가장(沈家莊) 전투

전임자들의 짧은 임기와 달리, 후 종헌은 1563년까지 최고 사령관직을 유지했다. 그의 장기 집권과 빠른 성장은 부분적으로 자오원화 파벌과의 연관성 덕분이었다. 자오원화는 주 완이 실시했던 것과 같은 엄격한 해상 금지 조치에 반대했고, 대신 왜구 문제를 해결하기 위한 수단으로 무역 개방을 선호했다. 후 종헌은 부하들의 반대와 황제의 왕 직 생포 명령에도 불구하고 유화 정책을 시행했다.

후 종헌은 최고 사령관이 되기 전에도, 대 조정관으로서 일본 당국에 지원을 요청하기 위해 특사를 일본에 파견했지만, 실제 목적은 왕 직과 접촉하여 그를 항복하도록 유도하는 것이었다. 합법적인 무역 재개 가능성에 기대를 건 왕 직은 사면을 받는 대가로 저장성 해안의 해적을 소탕하기로 동의했다. 호의의 표시로 그는 양아들 마오 하이펑(毛海峰)을 후 종헌에게 보냈고, 후 종헌의 특사 중 한 명은 일본에 머물렀다. 왕 직은 또한 자신의 연합 세력 중 한 명인 쉬 하이가 다시 저장성을 습격하려 하며, 자신이 제때 막기 어려울 수 있다고 후 종헌에게 경고했다.

이는 후 종헌에게 심각한 소식이었다. 그의 유화 정책이 위협받는 동시에, 당시 그의 지휘 아래 병력은 약 1만 명에 불과했기 때문이다. 앞서 자오원화는 왕장징 전투에서 승리한 후, 장경이 소집했던 토착 부대를 상황이 통제 하에 있다고 믿고 해산시킨 바 있었다. 그러나 실제로는 해적들이 출몰하고 해산된 토착 부대마저 지역 마을과 황실 군인들을 공격하면서 군사 상황은 더욱 악화되고 있었다.

8. 왕지(王直) 체포

쉬 하이(徐海) 세력이 진압된 후, 후 종셴(胡宗憲)은 왕 지(王直)의 항복을 받아내는 데 집중했다. 왕 지는 직접 약탈을 지휘한 적이 없었기에, 후 종셴은 마오 하이펑(毛海峰)을 보내 왕 지가 직접 중국으로 와 협상하도록 설득했다. 그러나 1557년 9월, 왕 지가 해외 무역 개방 논의를 위해 모습을 드러낼 준비를 하던 중, 회유책을 주도했던 자오 원화(趙文華)가 횡령 혐의로 황제의 신임을 잃고 몰락하면서 상황이 급변했다. 이로 인해 후 종셴이나 옌 숭(嚴嵩)은 황제에게 왕 지의 사면을 요청하기 어려운 정치적 상황에 놓였다.

1557년 10월 17일, 왕 지는 대규모 무역 함대를 이끌고 주산도에 도착하여 항복 조건을 제시했다. 그는 황제의 사면, 해군 직위 부여, 무역을 위한 항구 개방을 요구했다. 그 대가로 해안을 순찰하며 필요시 무력을 사용해 약탈자들을 제압하겠다고 제안했다. 후 종셴은 왕 지를 그냥 돌려보낼 수도 없었지만, 항복을 받아들일 경우 그를 처형해야 할 가능성이 높아 회유 노력이 수포로 돌아갈 것을 우려하는 딜레마에 빠졌다. 12월, 왕 지는 자신의 입지와 안전을 확신하며 항저우에 상륙했다. 당국은 왕 지의 추종자들을 자극하지 않기 위해 그를 정중히 대우하며 시간을 벌었다. 이 기간 동안 후 종셴은 왕 지에게 명나라 군대를 위한 아르케부스(arquebus) 제조를 요청하기도 했는데, 이는 이후 이 무기가 중국에 널리 보급되는 계기가 되었다. 하지만 결국 다음 해 2월, 왕 지는 감옥에 갇혔다. 그는 감옥에서도 진귀한 물품과 서적, 좋은 음식을 제공받으며 사면될 것이라 믿었으나, 1560년 1월 22일 황제의 명으로 사형이 선고되어 즉시 참수되었다.

명나라 조정은 왕 지를 제거함으로써 그의 추종자들이 와해되기를 기대하는 참수 작전을 실행했다. 그러나 협상을 지지했던 관리들의 우려대로, 왕 지의 체포와 처형은 오히려 역효과를 낳았다. 배신감을 느낀 마오 하이펑 등 왕 지의 추종자들은 평화적 무역의 희망을 버리고 다시 폭력적인 활동을 재개했다. 마오 하이펑은 주산도를 근거지로 삼아 저장성과 푸젠성을 공격했다. 1558년 3월, 후 종셴은 위 다유(俞大猷)와 척계광(戚繼光) 등을 동원해 주산도를 공격했지만 실패하고 후퇴했다. 후 종셴은 위 다유와 척계광에게 책임을 돌리며 비판을 피하는 한편, 길조로 여겨지는 흰 사슴을 황제에게 보내 환심을 샀다. 해적들은 결국 그 해 12월, 강력한 명나라 군대의 주둔으로 인해 주산도를 포기하고 남쪽 푸젠성으로 흩어져 새로운 활동 거점을 마련했다. 1559년 여름에는 양자강 삼각주에 남아 있던 해적 잔당들이 소탕되었다.

9. 왜구 소탕의 종결

명나라의 지속적인 군사 작전과 해양 정책의 변화는 마침내 후기 왜구의 활동을 종결시키는 결과를 가져왔다. 저장성에서 시작된 왜구 토벌은 푸젠성으로 확대되었으며, 척계광과 같은 유능한 장수들의 활약으로 왜구의 주요 근거지가 소탕되었다. 이 과정에서 왜구 토벌을 총지휘했던 후종헌은 정치적 이유로 실각하기도 했으나, 왜구 소탕 작전 자체는 계속 이어져 광둥성과 장시성 등지로 도망친 잔당들까지 소탕되었다.

군사적 대응과 더불어, 명나라는 해금 정책을 완화하는 방향으로 정책을 전환했다. 특히 광둥성에서는 일찍부터 제한적인 무역이 허용되었고, 1554년에는 포르투갈과의 협정을 통해 마카오에서의 무역을 허용했다. 결정적으로 1567년 가정제 사후, 해금 정책이 공식적으로 폐지되고 푸젠성의 위에강(이후 하이청)을 중심으로 해외 무역이 합법화되면서 밀무역에 의존하던 왜구의 활동 기반이 크게 약화되었다. 이러한 군사적, 정책적 노력의 결과로 1567년경 왜구는 더 이상 중국 해안의 심각한 위협으로 간주되지 않게 되었다.

9. 1. 푸젠성에서의 군사 작전

후종헌은 저장성의 상황을 정리한 후 푸젠성으로 관심을 돌렸다. 그러나 그 사이 그의 정치적 동맹이었던 엄숭이 가정제의 신임을 잃고 1562년 6월 수보(首輔) 자리에서 물러났다. 이후 엄숭 측근들에 대한 숙청 과정에서 후종헌 역시 왕직과 지나치게 가깝게 지내고 군자금을 잘못 관리했다는 등의 혐의로 탄핵을 받았다. 가정제는 그를 옹호하여 1563년 모든 직위를 유지한 채 은퇴하도록 허용했다. 하지만 왜구가 주요 활동 지역인 강남에서 벗어나면서 세 성을 감독하는 최고 사령관 자리는 지나치게 강력하다고 여겨졌고, 후종헌이 퇴임한 후 폐지되어 순무(巡撫)들이 다시 해당 지역의 주요 책임자가 되었다. 이후 1565년 11월, 후종헌이 엄숭의 아들에게 뇌물을 주려 했다는 새로운 증거가 드러나면서 투옥되었고 얼마 지나지 않아 감옥에서 사망했다.

푸젠성에서는 주산에서 쫓겨난 왕직의 추종자들이 금문도를 점령하고 이를 근거지로 삼아 광둥 해적들과 연합하여 해안 지역을 약탈했다. 1562년 12월에는 한 달간의 포위 공격 끝에 현급 도시인 흥화(현재의 푸톈)가 함락되었고, 주변의 여러 주요 도시들도 점령당했다. 이에 명나라는 장군 척계광을 부사령관으로 임명하고, 그의 왜구 토벌 동료였던 담륜을 1563년 푸젠성 순무로 삼았다. 척계광은 이우 출신의 건장한 농민들로 자신의 군대를 재편성하고, 강력한 일본 출신 왜구에 맞서기 위해 원앙진이라는 새로운 진형을 고안했다. 이 군대는 연이은 전투에서 승리를 거두었으며, 척계광은 푸젠성에서 징집한 병사들도 같은 방식으로 훈련시켰다. 척계광은 훈련된 군대를 이끌고 흥화시를 탈환했으며, 1563년 5월까지 푸젠성 내 주요 해적 기지들을 소탕했다. 간신히 남쪽으로 도망친 해적 잔당들은 1564년부터 1566년 사이에 장시성 남부와 광둥성에서 벌어진 일련의 작전을 통해 대부분 소탕되거나 체포되었다. 이 과정에서 명나라는 16세기 초부터 산적들의 은신처였던 광둥성, 푸젠성, 장시성 남부 사이의 산악 지역에 대한 통제권을 확보했다. 1567년경에는 해적 행위가 더 이상 중국 해안의 심각한 위협으로 간주되지 않았다.

9. 2. 해외 무역의 합법화

군사 행동으로 왜구를 진압하는 동안, 명나라의 해양 정책 변화 역시 왜구가 다시 기승을 부리는 것을 막는 데 중요한 역할을 했다. 1530년경부터 남부 해안 지방인 광둥성에서는 사실상 해상 금지령이 완화되어, 조공 무역 외의 일반 무역에도 세금이 부과되기 시작했다. 지방 당국은 무역을 개방함으로써 경제적으로 소외된 광둥 주민들이 합법적인 생계를 유지하고 해적으로 변하는 것을 막고자 했다. 실제로 광둥성은 왜구 활동이 가장 심했던 시기에도 상대적으로 피해가 적었으며, 침입한 왜구들도 비교적 쉽게 진압되었다.1554년, 광둥 지방 당국은 포르투갈과 역사적인 포르투갈-중국 협정을 체결했다. 저장성과 푸젠성에서 어려움을 겪고 광둥으로 돌아온 포르투갈인들에게 마카오에 정착하여 광저우에서 연간 수수료를 내고 무역하는 것을 허용한 것이다. 이후 포르투갈은 명나라가 이 지역의 해적 함대를 소탕하는 데 협력했으며, 그 대가로 만력제(재위 1563–1620) 시기에 마카오 점령을 공식적으로 인정받았다.

1567년 가정제가 사망한 지 몇 달 후, 해상 금지령은 공식적으로 해제되었고 푸젠성은 일본을 제외한 모든 외국과의 무역에 개방되었다. 과거 밀수 항구였던 위에강(月港, "달 항구")은 하이청(海澄, "맑은 바다")으로 이름이 바뀌어 푸젠성 무역의 중심 항구가 되었다. 왜구 문제에 연루되었다는 인식 때문에 명시적으로 금지된 일본과의 무역은, 류큐 왕국이나 포르투갈 마카오와 같은 제3자를 통해 이루어졌다. 이들은 중국과 일본 상인 사이의 중개자 역할을 하며 크게 번성했다. 이를 통해 중국은 마침내 대항해 시대에 형성되던 세계 무역 네트워크에 공식적으로 편입되었다.

10. 역사적 평가

왜구, 특히 그 정체성에 대한 연구는 시대에 따라 국내외적으로 많은 논란이 있었다. 16세기 왜구 문제가 심각했을 당시에도 많은 명나라 관리들은 '왜구(倭寇)'라는 용어가 실제 상황, 즉 주로 중국인이 연루된 현상을 제대로 반영하지 못한다고 지적했다. '왜구'는 본래 일본 해적을 의미하는 말이었기 때문이다.

일부 비평가들은 이 용어 사용을 피하려 했으나, 많은 이들은 모든 해적을 '왜(倭, 일본인)'라고 부르는 데 거리낌이 없었다. 군인들에게는 일본인의 머리를 가져가면 정부로부터 더 많은 포상금을 받을 수 있었고, 지방 관리들에게는 해적을 일본인으로 규정함으로써 문제를 자신들의 책임 범위를 벗어난 외부의 침입으로 돌릴 수 있었기 때문이다. 한편, 실제 해적들 역시 '왜구'라는 명칭 뒤에 숨어 자신들의 책임을 일본인에게 떠넘기기 용이했다.

명나라의 공식 역사서인 《명사》(明史)의 기초 자료가 된 《명실록》(明實錄)은 밀수업자들을 해적으로 취급했으며, 엄숭(嚴嵩)이나 조문화(趙文華)처럼 무역에 우호적이었던 대신들을 '왜구 협력자'로 규정했다. 이 때문에 《명사》에서는 이들의 열전이 '간신전(奸臣傳)'에 실리게 되었다. 가정제 연간의 《실록》 편찬을 주도한 내각대학사 서계(徐階)는 자신의 정적이었던 전임자 엄숭을 비난하는 데 집중했는데, 이 과정에서 왜구 문제의 실체를 역사 기록에서 모호하게 만들었다는 비판도 있다. 《명사》는 중국 24사 중 하나인 정사(正史)로 인정받았기에, 20세기까지 많은 학자들은 가정 연간의 왜구 침입을 포함한 명나라 시대 사건 연구에서 《명사》의 기록을 주요 근거로 삼았다.

왜구를 주로 일본인 문제로 보는 전통적인 해석은 20세기까지 이어졌다. 특히 1930년대 중일 전쟁 시기에는 중국과 일본 양국의 작가들이 각자의 민족주의적 감정을 고취하기 위해 이러한 관점에서 가정 연간의 왜구를 묘사했다. 다케코시 요사부로(竹越與三郎), 토마루 후쿠쥬(戸丸 不二夫), 모기 슈이치로(茂木 修一郎) 같은 일본 작가들은 왜구의 침략을 "일본 해군과 일본의 제국 건설을 위한 고귀한 전통"의 일부로 보며 군사적 측면을 강조했다. 당시 중국 작가들, 예를 들어 첸 모우헝(陳懋恆)이나 우 충한(吳重瀚) 등도 가정 왜구 침략의 주범으로 일본인(때로는 '제국주의자' 포르투갈인 포함)을 지목했고, 중국인들은 단순한 배신자나 협력자로 간주했다. 이 시기 중국의 연구는 왜구 자체의 구성보다는 그들이 초래한 피해와 명나라의 대응에 초점을 맞추는 경향이 있었다. 이러한 해석은 한국 전쟁 시기까지도 지배적이었으며, 당시에는 척계광(戚繼光)을 민족 영웅으로 부각시키는 등 애국주의적 선전의 영향을 받기도 했다.

1930년대에 소수이기는 했지만, 후지타 토요하치(藤田 豊八), 아키야마 겐조(秋山 謙蔵), 코바타 아츠시(小葉田 淳)와 같은 일본의 국제 외교사 연구자들은 해적 활동과 대외 무역 사이의 연관성에 주목하기 시작했다. 이러한 관점은 1950년대와 60년대에 가타야마 세이지로(片山 淸次郎)와 사쿠마 시게오(佐久間 重男) 등에 의해 계승되었다. 이들은 해안의 모든 해적들이 '왜구'로 통칭되었지만, 실제 침략은 중국인 밀수업자인 '간상(奸商)'과 연안 지역의 유력 가문들에 의해 주도되었다고 보았다. 그들은 문제의 근본 원인이 명나라 해안 사회 내부의 사회경제적 변화에 있으며, 단순히 명-일 외교 관계의 부산물이 아니라고 결론지었다. 1960년대 대만의 역사가들도 이러한 견해에 동조하며, 무역과 해적 활동의 연관성은 명나라 정부의 사적인 해상 무역 금지 정책, 즉 해금령(海禁令)의 결과라고 덧붙였다.

1970년대와 80년대에 중국 본토 학자들은 명나라 중후기의 자본주의의 맹아(資本主義萌芽) 현상에 주목하면서, 이전 일본 및 대만 학자들의 연구를 바탕으로 가정 연간의 왜구 사건을 연안 사회의 반(反)봉건적이고 친(親)자본주의적인 투쟁의 표현으로 해석하기 시작했다. 이후 다이 이쉬안(戴裔煊), 판 슈즈(樊樹志), 린 렌추안(林仁川), 첸 캉성(陳抗生) 등 이러한 해석을 지지하는 중국 학자들은 중국 내에서 '신왜구 논제(新倭寇論題)' 학파로 분류된다.

11. 문화적 영향

후기 왜구와의 분쟁은 다음과 같은 여러 영화의 주제가 되었다.

- ''충렬도''(The Valiant Ones영어): 호금전 감독의 1975년 홍콩 영화이다. 영화에는 유대유 장군(초교 분)과 같은 역사적 인물이 등장한다.

- ''대장군''(戚繼光|척계광중국어, Great General영어): 정중 감독의 1978년 대만 영화로, 척계광 장군을 중심으로 이야기가 전개된다.[1]

- ''신충렬도''(The New Valiant Ones영어): 류신 감독이 연출한 2006년 홍콩 영화이다. 오기륭이 조정 장군 역을 맡았다.

- ''자객: 섭은낭''(荡寇风云|탕구풍운중국어, God of War영어): 진가상 감독의 2017년 중국 본토 영화이다. 척계광 장군(조문탁 분)과 유대유 장군(홍금보 분) 등 역사적 인물이 묘사된다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com