가정제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

가정제는 명나라 제11대 황제로, 정덕제의 사촌 동생이자 흥헌왕의 아들이다. 그는 1521년 정덕제가 후사 없이 사망하자 황위에 올랐다. 가정제는 즉위 후 대례의 의를 통해 생부 흥헌왕을 황제로 추존하려 했고, 이 과정에서 반대파를 숙청했다. 통치 기간 동안 북로남왜의 위협에 시달렸으며, 엄숭의 전횡과 도교 숭상으로 정치가 혼란스러웠다. 또한 1556년 섬서 대지진과 임인궁변 등 사건을 겪었으며, 말년에는 단약을 복용하다 사망했다. 그의 치세는 긍정적인 평가와 함께 비판을 받았으며, 융경제 시기에 명나라는 쇠퇴의 길을 걷게 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 샤오간시 출신 - 류화칭

류화칭은 국공 내전 참전 후 해군에서 복무하며 해군 현대화에 기여하고 해군 사령원과 중앙군사위원회 부주석을 역임한 중국 군인이자 정치가로, 톈안먼 사건 당시 계엄령 부대를 지휘했으며 정치국 상무위원을 지냈다. - 명나라의 도교 신자 - 장삼풍

장삼봉은 중국 도교 전설 속 인물이자 태극권 창시자로 알려져 있으며, 원나라 말에서 명나라 초에 활동하며 유교와 도교에 능통했고 무당파를 창시한 인물로 묘사된다. - 명나라의 도교 신자 - 주권 (영헌왕)

주권은 명나라 초기의 황족이자 주원장의 아들로, 영왕에 봉해졌으며 정난의 변에 연루되어 영락제를 도왔고, 이후 도교에 심취하여 저술 활동에 전념하며 문화 예술 분야에도 기여했다. - 16세기 중국의 군주 - 만력제

만력제는 명나라의 제14대 황제로서, 10세에 즉위하여 초기에는 정치적 안정을 이루었으나, 장거정 사후 정치 문란, 임진왜란 지원, 당쟁 격화 등으로 명나라 쇠퇴를 초래했으며, 후반에는 정치에 무관심하다가 만년에 사망했다. - 16세기 중국의 군주 - 융경제

융경제는 명나라의 제12대 황제로, 가정제 시대의 폐정을 개혁하고 해금 정책 완화, 몽골과의 평화 협상을 통해 북방의 안정을 도모했으나, 국정을 소홀히 하고 향락을 추구하여 정치적 역량에는 한계가 있었다는 평가를 받는다.

| 가정제 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 휘 | 주후총 (朱厚熜) |

| 묘호 | 세종 (世宗) |

| 시호 | 흠천이도영의성신선문광무홍인대효숙황제 (欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝) |

| 절기 이름 | 요재 (堯齋) |

| 도교 이름 | 뇌헌 (雷軒) |

| 자칭 | 천지조수 (天池釣叟) |

| 출생일 | 1507년 9월 16일 |

| 출생 장소 | 후광성 안륙주, 명나라 |

| 사망일 | 1567년 1월 23일 |

| 사망 장소 | 자금성 건청궁, 베이징, 명나라 |

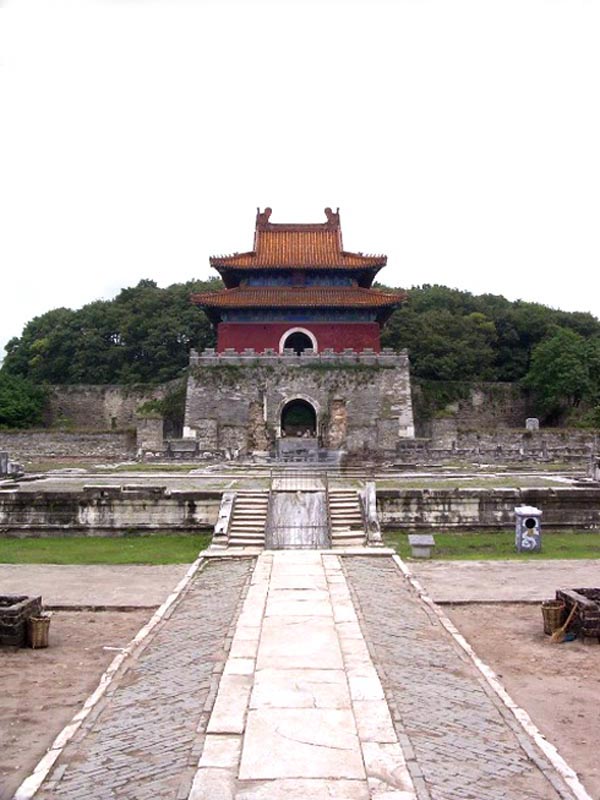

| 매장지 | 명 십삼릉 영릉, 베이징 |

| 재위 | 1521년 5월 27일 ~ 1567년 1월 23일 |

| 즉위 | 1521년 5월 27일 |

| 연호 | 가정(嘉靖) 1522년 ~ 1566년 |

| 아버지 | 주우원 |

| 어머니 | 자효헌황후 |

| 왕조 | |

| 왕가 | 주 |

| 왕조 | 명나라 |

| 통치 | |

| 선대 황제 | 정덕제 |

| 후대 황제 | 융경제 |

| 배우자 | |

| 황후 | 효결숙황후 (1522년 결혼, 1528년 사망) 장황후 (1522년 결혼, 폐위) 효열황후 방씨 (1530년 결혼, 1547년 사망) 효각황후 (1530년 결혼, 1554년 사망) |

| 자녀 | |

| 자녀 정보 | 장경태자 주재예 융경제 경공왕 주재진 |

| 기타 정보 | |

| 재위 전 | 흥헌왕 |

| 흥헌왕 재위 기간 | 1521년 4월 15일 ~ 1521년 5월 27일 |

| 이전 | 흥헌왕 주우원 |

2. 생애

가정제는 홍치제의 동생인 흥왕 주우목의 차남으로, 선대 황제인 정덕제의 사촌 동생이다. 주후희가 요절하여 아버지의 뒤를 이어 세자가 되었다. 1519년 아버지 주우목이 사망하였으나, 1521년 정덕제가 후사 없이 사망하면서 황제로 즉위했다.

즉위 후, 대학사 양정화 등의 주도로 정덕제가 총애했던 전녕, 강빈을 처형하고 궁중 관리들을 정리했다. 그러나 가정제는 방계 출신임에도 정통성을 주장, '''대례의 의''' 문제가 발생했다.

가정제는 홍치제의 아들이 되어 홍치제와 그의 황후를 부모로 삼아야 한다는 신하들의 주장에 반대했다. 그는 실부 흥헌왕(주우목의 시호)을 황제로 추존하려 했고, 신하들은 궐문 밖에서 농성했다. 가정제는 반대하는 신하 200여 명을 곤장으로 때린 후 파면하거나 투옥했다. 이로 인해 황제에게 간언하는 신하들이 격감했다.[8]

정덕제의 유조로 정덕 시대의 악정이 일소되었으나, 이는 가정제의 공적이라기보다는 정덕제의 유신들이 한 일이다. 가정제는 정치를 멀리하고 도교에 심취, '청사'(도교 제문)에 능하다는 이유로 인재를 등용했다. 엄숭은 "청사 재상"으로 불렸다.[8]

가정제는 정무에 무관심하지 않고, 오히려 주도권을 쥐려 했다는 평가도 있다. 그는 측근을 요직에 배치, 조정 논의를 주도하여 자신의 의도에 맞춰 정책을 실행하고, 실패하면 동조했던 관료를 처벌했다.[8]

대외적으로 알탄 칸이 이끄는 몽골의 침략과 남방 왜구와의 충돌이 있었지만, 가정제는 자금성에 틀어박혀 자신의 생활을 즐겼다. 1542년 임인궁변으로 많은 여성들의 원한을 샀고, 이후 자금성에 살지 않았다. 1566년 간언을 올린 해려가 옥에 갇히기도 했다.[8]

가정제는 세 명의 황후를 두었으나, 모두 불행한 결말을 맞았다. 진씨는 폭행당해 사망했고,[8] 장씨는 폐출되었다.[8] 방씨는 화재로 사망할 때 가정제가 방관했다.[8]

1567년 가정제는 단약 중독으로 붕어했다.[8]

2. 1. 즉위 전

헌종 성화제의 손자이자 흥헌왕 주우원의 둘째 아들로 태어났다. 그의 형 주후희(朱厚熙)는 태어난 지 5일 만에 요절하였으므로 그가 부왕으로부터 흥헌왕작을 물려받았다. 그러나 사촌 형인 무종 정덕제가 후사 없이 사망하면서 그는 황제로 추대된다.[8]주후총(朱厚熜)은 1507년 9월 16일에 태어났다. 그는 1487년부터 흥왕(興王)이었던 주우원(朱祐杬)의 장남이었다. 주우원은 1464년부터 1487년까지 명나라를 통치했던 천순제의 네 번째 아들이었다. 그의 어머니인 소씨(邵氏)는 황제의 후궁 중 한 명이었다. 주후총의 어머니인 강씨(蔣氏)는 북직례 다싱 출신 강효(蔣孝)의 딸이었다. 강효는 베이징 주둔군의 장교였다. 주후총의 부모는 1494년부터 중국 중부 후광성(湖廣)의 안륙주(安陸州)(오늘날 중샹시)에 거주했으며, 그곳에서 주후총이 태어났다. 그의 아버지 주유원은 시와 서예로 유명했다.

주후총은 아버지로부터 직접 유교 교육을 받았으며, 그는 부지런하고 주의 깊은 학생이었다. 그러나 1519년 7월에 그의 아버지가 사망했다. 그 후 주후총은 능력 있는 관리였던 원종고(袁宗皋)의 도움을 받아 가정을 관리하는 책임을 맡았는데, 원종고는 나중에 주후총이 베이징에서 즉위한 후 신임받는 고문이 되었다. 아버지의 사망에 대한 전통적인 상례 기간이 지난 후, 주후총은 1521년 3월 말에 공식적으로 흥왕(興王)이 되었다.

한편, 베이징에서는 정덕제(正德帝)(재위 1505~1521)가 1521년 4월 20일에 병으로 사망하였다. 정덕제는 홍치제(弘治帝)(재위 1487~1505)의 아들이었고, 홍치제는 주우원(朱祐杬)의 형이었다. 주후총(朱厚熜)은 정덕제의 사촌이자 가장 가까운 남성 친척이었다.

정덕제의 죽음 전에, 사실상 명나라 정부를 이끌고 있던 영상 양정하(楊廷和)는 이미 주후총의 즉위를 위한 준비를 시작하였다. 정덕제 사망 5일 전, 주후총에게 상복을 벗고 공식적으로 흥왕(興王)의 칭호를 받을 것을 명하는 조서가 발표되었다. 황제가 사망한 날, 양정하와 자금성(紫禁城)의 예관(禮官) 내시들과 장황후(章皇后)(고 황제의 어머니)의 지지 하에, 황자를 베이징으로 불러 즉위할 것을 촉구하는 조서가 발표되었다.

그러나 명나라 계승법 때문에 이 문제에 대한 불확실성이 존재했다. 이 법에 따르면, 명나라 황제는 여러 명의 부인을 둘 수 있었지만, 황후의 아들만이 왕위 계승권을 가졌다. 후궁의 소생을 즉위시키려는 시도는 사형에 처해졌다. 주후총의 아버지인 주유원은 황후의 소생이 아니라 후궁의 소생이었으므로, 왕위 계승에 대한 정당한 권리가 없었다. 이 문제를 해결하기 위해 양정하는 주후총을 홍치제의 아들로 입적시켜 고 황제의 동생으로서 즉위할 수 있도록 제안하였다.

게다가, 베이징에는 변화를 두려워하는 고 황제의 많은 총애받는 신하들이 살고 있었다. 그들 중 가장 영향력 있는 인물은 국경 부대 사령관으로 베이징으로 전근 온 장빈(江彬) 장군이었다. 그는 자신이 지지하는 인물, 즉 대동(大同) 국경 도시에 거주하던 대왕(代王) 주준장(朱俊杖)을 즉위시키려 할 것이라는 우려가 있었다.

정덕제 사망 다음 날, 고위 관료 대표단이 주후총에게 상황을 알리기 위해 베이징을 떠나 안륙(安陸)으로 향했다. 그들은 5월 2일 안륙에 도착했다. 주후총은 그들을 받아들이고 장황후의 조서를 숙지한 후 즉위에 동의했다. 5월 7일, 그는 자신의 측근 40명과 함께 베이징으로 향했다. 양정하는 그를 왕위 계승자로 베이징에서 환영할 것을 명령했지만, 주후총은 황태자로서 나타나는 것을 거부하고, 자신은 황위를 계승하도록 초대받았으므로 황제이지 황제의 아들이 아니라고 말했다. 영상들과 정부에 따르면 그는 홍치제의 아들이었다. 그는 황제의 예우를 받으며 도시로 진입했고, 같은 날인 1521년 5월 27일에 즉위식을 거행했다.

2. 2. 대례의 의

가정제는 방계 출신이었기 때문에, 황제로서 누구의 뒤를 잇는 것으로 하느냐 하는 문제와 생부인 흥헌왕의 처우 문제가 발생했다.[9] 주자가 설정한 가례에 의하면 황제나 임금의 지위를 계승한 자는 그 전임자의 아들이 되면서 친생부모와의 연은 끊어지게 된다.주자가례의 원칙을 중시하는 양정화 등을 위시한 관료들은 일부 절충하여 정덕제 대신 백부뻘인 홍치제를 양아버지로 보고, 홍치제를 황고(皇考)로, 생부인 흥헌왕은 황숙고(皇叔考)라 칭해야 한다고 주장했다.[9]

처음에 가정제는 홍치제를 황고로, 친아비인 흥헌왕은 황숙부로 불러야 한다는 주장에 동의했다. 그러나 가정제는 자신의 아버지 흥헌왕을 황제로 추존하려고 하였고, 신료들은 궐문 밖에서 대대적인 농성전을 펼쳤다. 아버지를 황제로 추존하려던 가정제는 친부를 황고, 홍치제를 황백부라 칭해야 한다고 맞섰다. 이리하여 황제파와 정부가 정면으로 대립하는 대논쟁이 벌어지게 되었다. 결국 가정제는 자신의 뜻을 밀어붙여 아버지 흥헌왕을 황제로 추존함과 동시에 양정화 등을 파직시켰다.

가정제는 중신 190명을 형부에 수감한 뒤 양정화를 비롯한 주모자를 파관면직시키고 변방으로 유배보냈으며, 4품 이상 관리는 강등시키거나 봉급을 박탈하고 5품 이하 관리는 장형으로 다스려 16명의 하급 관료들은 형문을 이기지 못하고 장살당했다. 이 대례의 의는 3년의 논쟁 끝에 가정제의 뜻대로 되어 효종 홍치제는 황백고로 불렸고 장태후를 황백모라 하기로 하고 종결되었다.

새 황제의 가장 큰 바람은 아버지를 사후에 황제의 칭호를 추존하는 것이었다. 반면, 양팅허는 홍치제에 의한 정식 입적을 주장하여 즉위에 대한 그의 권리를 합법화하고 고(故) 정덕제의 동생이 되려 했다. 그러나 가정제와 그의 어머니는 그러한 내용이 언급되지 않은 소환 조칙의 문구를 들어 입적을 거부했다. 황제는 자신의 부모를 삼촌과 이모로 선포하고 싶어하지 않았다. 대신 그는 "그들의 품계를 일치시키기 위해" 부모의 황제 지위 추존을 요청했다.

대부분의 관리는 직계 계승을 유지하고 양팅허를 지지했지만, 황제는 자신의 친부모에 대한 의무를 주장했다. 그는 11월 2일 어머니가 안륙(安陸)에서 금지된 도시로 입성했을 때 황태후로 받아들이는 것을 고집했다. 장푸징을 중심으로 황제 편에 선 관리 그룹이 이미 형성되어 있었다. 1521년 말, 가정제는 부모와 조모인 소혜황후에게 황실 품계를 부여하는 데 성공했다. 그러나 양팅허가 1524년 3월 사임할 때까지 논쟁이 계속되었고, 1524년 8월 황제의 반대파 제거가 시작되었다. 수백 명의 반대파 관리들이 조정 대문 앞에서 반대 시위를 벌인 후, 조정에서 반대파가 패배했다. 17명의 관리가 부상으로 사망했고, 나머지는 황제에 의해 지방으로 유배되었다.

논쟁 중에 가정제는 내각의 대신들로부터 독립성을 주장하고 그들의 제안을 단순히 승인하거나 상의하기보다는 자신의 판단에 따라 결정을 내렸다. 이는 전통적인 통치 방식에 반하는 폭정적인 접근 방식으로 여겨졌고, 우려하는 학자들의 비판을 받았다. 이 논쟁의 결과로, 일부 황제의 추종자들이 그의 주장에 영향을 받으면서 성리학자이자 개혁가인 왕양명의 가르침이 인기를 얻었다. 또한 논의 과정에서 텍스트에 대한 비판적 분석과 해석이 증가했고, 한림원의 보수적인 태도에 대한 비판이 커졌다.

2. 3. 부실한 내치

가정제의 치세 동안 명나라는 '북로남왜(北虜南倭)의 화'에 시달렸다. 북방에서는 여진족과 타타르족이 만리장성을 넘어와 약탈을 일삼았고, 남방에서는 왜구가 상해, 남경 이남부터 복건, 강소, 광동 등지를 황폐화시켰다. 그러나 가정제와 명 조정은 이를 제대로 제압하지 못했고, 군인들의 사기는 떨어졌으며, 관료들은 매수되어 퇴치 의욕조차 없었다.[8]정치적으로는 간신 엄숭(嚴嵩)이 정사를 농단하여 매관매직과 부패가 만연했다. 가정제 말년에 척계광(戚繼光), 유대유(兪大猷), 서계(徐階), 장거정(張居正) 등 신진 관료들이 등장하여 엄숭을 탄핵하고 왜구를 정벌하면서 상황이 개선되었다.[8]

2. 4. 섬서 대지진

1556년 가정대지진은 역대 자연 재해 피해 순위 2위, 지진으로 인한 사망자 수 순위 1위에 달하는 큰 재해였다. 당시 섬서 지방에는 탄광이 많았는데, 지진에 대한 대비가 부족하여 여진으로 인한 피해가 컸다. 1556년 1월 23일에 발생한 이 지진은 산서성, 섬서성, 하남성에 영향을 미쳤으며, 특히 산서성의 위난, 화주구, 달현, 산원현 등은 완전히 폐허가 되었다. 황하와 위수가 범람하고, 일부 지역에서는 수일 동안 진동이 계속되었다. 이 재난으로 전직 장관들을 포함하여 83만 명이 사망했으며, 피해 지역은 수년간 세금 감면 혜택을 받았다.2. 5. 임인궁변

가정제는 불로불사를 추구하며 단약 제조에 몰두하였고, 이 과정에서 궁녀들에게 가혹한 행위를 일삼았다. 그는 단약을 제조하기 위해 12~14세의 궁녀들에게 강제로 월경액을 채취하기도 하였다.[8] 이러한 엽기적인 행각은 결국 1542년 겨울, 임인궁변을 일으키는 원인이 되었다. 임인궁변은 가정제가 단비(端妃) 조씨(曹氏)의 궁에서 잠을 자는데, 궁녀 양금영(楊金英), 형취련(刑翠蓮) 등 16명의 궁녀들이 가정제가 잠든 틈을 타서 그를 목 졸라 죽이려 한 사건이었다.[8]

황후 방씨(方氏)가 급히 도우러 와서 가정제는 다행히 목숨을 건졌다. 이 사건으로 양금영 등 16명의 궁녀는 능지처참당하고, 단비 조씨와 영빈(寧嬪) 왕씨(王氏) 또한 이 일에 연루되어 주살당하였다.[8] 궁녀들의 동기는 불분명하지만, 황제가 장수를 추구하는 과정에서 그들에게 가혹하게 대한 것이 한 역할을 했을 가능성이 있다.[8]

가정제는 여러 차례 암살 시도를 당했는데, 1539년 안륙으로 여행 중 그의 임시 거처가 반복적으로 방화되기도 했다.[8] 1542년 암살 시도 이후, 가정제는 궁궐과 자금성의 공식적인 삶에서 완전히 물러나 황궁의 서원에 있는 용수궁(永壽宮)으로 거처를 옮겼다.[8]

2. 6. 황후 폐출 사건

가정제는 변덕스럽고 폭력적인 성격으로 알려져 있다. 그는 여러 황후들을 폐출하거나 죽음에 이르게 했다. 첫 번째 황후 진씨는 투기가 심하다는 이유로 가정제에게 폭행당해 사망했고,[8] 두 번째 황후 장씨는 단약을 먹지 않는다는 이유로 폐출되었다.[8] 가정제는 총애하던 후궁인 단비가 임인궁변으로 인해 주살되자, 황후 방씨에게 앙심을 품었고, 방씨가 화재로 사망할 때 방관했다.[8]

가정제는 재위 기간 동안 세 명의 황후를 두었다. 첫 번째 황후인 진씨는 1528년 유산 후 황제와의 불화로 같은 해 10월 21일에 사망하였다. 황제는 그녀에게 검소한 장례를 치렀다.[8]

두 번째 황후인 장씨는 1526년에 궁궐에 들어와 1529년 1월 8일에 황후로 즉위하였다. 그러나 1534년 초에 알 수 없는 이유로 폐위되었고, 1536년에 사망하였다.[8]

세 번째 황후인 방씨는 1534년 1월 28일에 황후가 되었다. 가정제는 의례에 대한 자신의 견해와 일치한다는 이유로 그녀를 선택했다고 한다. 1542년, 방황후는 궁녀들의 황제 암살 시도를 막았다. 그러나 가정제는 방씨의 결정으로 처형된 총애하는 후궁의 죽음에 대해 원한을 품었다. 1547년 궁궐에 화재가 발생했을 때, 황제는 그녀를 구하기 위한 명령을 내리지 않았고, 그 결과 방황후는 사망했다. 그럼에도 불구하고 황제는 방씨에게 호화로운 장례를 치렀다.[8]

2. 7. 사망

1567년 방사(方士) 왕금[8]이 바친 단약을 먹고 앓다가 사망하였다. 이후 아들 융경제(隆慶帝)가 알탄 칸을 뇌물로 매수하여 북쪽 변경에 일시적인 평화를 가져왔으나, 이 평화는 20년간만 유지되었고 명나라는 쇠퇴의 길을 걷게 되었다.[8]1560년대, 가정제는 불로초의 부작용으로 불면증과 기분 변화에 시달렸다.[8] 그는 자주 병에 걸렸으며, 건강 악화로 1566년 11월 11일 이후로는 서면 명령을 내리지 못했다.[8] 결국 1567년 1월 23일 서원(西苑)의 궁궐에서 사망하였고,[8] 베이징 근처 명릉의 영릉에 묻혔다. 사후 묘호는 세종(世宗), (줄임) 시호는 수황제(肅皇帝)이다.[8]

3. 가정제에 대한 평가

가정제 치세는 안으로는 민란이 끊이지 않았고, 밖으로는 몽골과 왜구의 침입으로 혼란스러웠으며, 정치적 부패도 심각했다. 그의 시대는 명나라 쇠퇴의 시작점으로 평가되며, 만력제와 천계제 시대를 거치며 더욱 악화되어 1644년 숭정제를 끝으로 명나라가 멸망하는 결과를 초래했다.[1]

현대에는 가정제의 영정이 한국의 방송인 강호동과 닮았다는 이유로 화제가 되기도 했다.

4. 가족

가정제의 조부는 헌종 성화순황제 주견심이고, 조모는 효혜황후 소씨이다. 아버지는 예종 헌황제 주우원이며, 어머니는 자효헌황후 장씨이다. 양부는 효종 홍치경황제 주우탱이고, 양모는 효성경황후 장씨이다.

가정제는 홍치제의 동생인 흥왕 주우목의 차남으로, 선대 황제인 정덕제의 사촌 동생이다. 형 주후희가 먼저 죽었기 때문에 아버지의 뒤를 이어 세자(세손)가 되었다. 정덕 14년(1519년)에 아버지가 죽었지만, 흥왕의 자리를 계승하기 전인 정덕 16년(1521년)에 정덕제가 붕어했다. 정덕제의 자식들이 일찍 죽었기 때문에, 정덕제와 가장 가까운 혈통을 가진 정통 황족으로서, 방계임에도 불구하고 황제에 즉위했다.

가정제는 여러 명의 황후와 후궁을 두었으며, 슬하에 8남 5녀를 두었으나 이 중 성인이 될 때까지 살아남은 자녀는 2남 2녀에 불과하다.

4. 1. 황후

가정제는 재위 기간 동안 세 명의 황후를 두었다.

| 봉호 | 시호 | 이름(성씨) | 재위년도 | 생몰년도 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|

| 황후 | 효결숙황후(孝潔肅皇后) | 진씨(陳氏) | 1522년 ~ 1528년 | 1508년 ~ 1528년 | [10] [11] |

| 폐황후 | 장칠저(張七姐) | 1528년 ~ 1534년 | ? ~ 1537년 | [12] [13] | |

| 황후 | 효열황후(孝烈皇后) | 방씨(方氏) | 1534년 ~ 1547년 | 1516년 ~ 1547년 | [14] [15] |

| 강비 | 효각태후(孝恪皇太后) | 두씨(杜氏) | (추존) | 1516년 ~ 1554년 | [16] [17] |

- 첫 번째 황후인 진씨는 1522년에 황후가 되었으나, 1528년 유산을 하고 황제와의 불화로 인해 같은 해 사망하였다.[10]

- 두 번째 황후인 장씨는 1529년에 황후가 되었으나, 1534년에 알 수 없는 이유로 폐위되었다.[12]

- 세 번째 황후인 방씨는 1534년에 황후가 되었다. 1542년 궁녀들의 황제 암살 시도를 막았으나, 1547년 궁궐 화재 때 사망하였다.[14]

- 강비(康妃) 두씨는 가정제의 아들 융경제를 낳았으며, 사후 황태후로 추존되었다.

4. 2. 후궁

妃嬪중국어가정제는 많은 후궁을 거느렸으며, 그 수는 황귀비 4명, 귀비 5명, 비 28명, 빈 26명, 부인 3명에 달했다.

; 귀비(貴妃)

; 비(妃)

| 봉호 | 성씨 | 비고 |

|---|---|---|

| 단정공혜숙비 양씨(端靜恭惠淑妃) | 양씨(楊氏) | |

| 공숙안희영비(恭淑安僖榮妃) | 양씨(楊氏) | |

| 회영현비 정씨(懷榮賢妃) | 정씨(鄭氏) | |

| 영소덕비(榮昭德妃) | 장씨(張氏) | |

| 도은공비(悼隱恭妃) | 문씨(文氏) | |

| 공희여비(恭僖麗妃) | 왕씨(王氏) | |

| 단혜영비(端惠永妃) | 서씨(徐氏) | |

| 영안정비(榮安貞妃) | 마씨(馬氏) | |

| 단비(端妃) | 조씨(曹氏) | 임인궁변에 연루되어 참수 |

| 정비(靖妃) | 노씨(盧氏) | |

| 숙비(肅妃) | 강씨(江氏) | |

| 의비(懿妃) | 조씨(趙氏) | |

| 옹비(雍妃) | 진씨(陳氏) | |

| 정비(靜妃) | 진씨(陳氏) | |

| 의비(宜妃) | 포씨(包氏) | |

| 숙비(淑妃) | 장씨(張氏) | |

| 정비(静妃) | 저씨(褚氏) | |

| 안비(安妃) | 심씨(沈氏) | |

| 신비(宸妃) | 왕씨(王氏) | |

| 정비(靖妃) | 왕씨(王氏) | |

| 휘비(徽妃) | 왕씨(王氏) | |

| 정비(貞妃) | 왕씨(王氏) | |

| 회비(懷妃) | 왕씨(王氏) | |

| 목비(睦妃) | 하씨(何氏) | |

| 수비(壽妃) | 상씨(尙氏) | |

| 화비(和妃) | 고씨(高氏) | |

| 평비(平妃) | 경씨(耿氏) | |

| 정비(定妃) | 오씨(吳氏) | |

| 순비(順妃) | 이씨(李氏) | |

| 의비(宜妃) | 우씨(于氏) | |

| 안비(安妃) | 장씨(張氏) | |

| 장비(莊妃) | 왕씨(王氏) | |

| 안비(晏妃) | 저씨(褚氏) |

; 빈(嬪)

| 봉호 | 성씨 | 비고 |

|---|---|---|

| 유빈(裕嬪) | 왕씨(王氏) | |

| 영빈(寧嬪) | 왕씨(王氏) | 임인궁변에 연루되어 참수 |

| 안빈(安嬪) | 노씨(盧氏) | |

| 경빈(敬嬪) | 이씨(李氏) | |

| 순빈(順嬪) | 임씨(任氏) | |

| 장빈(莊嬪) | 왕씨(王氏) | |

| 여빈(麗嬪) | 송씨(宋氏) | |

| 정빈(靜嬪) | 전씨(田氏) | |

| 상빈(常嬪) | 양씨(楊氏) | |

| 상빈 유씨(常嬪) | 유씨(劉氏) | |

| 안빈(安嬪) | 맹씨(孟氏) | |

| 상빈(常嬪) | 전씨(傳氏) | |

| 의빈(宜嬪) | 왕씨(王氏) | |

| 영빈(榮嬪) | 여씨(余氏) | |

| 혜빈(惠嬪) | 위씨(韋氏) | |

| 정빈(静嫔) | 왕씨(王氏) | |

| 장비(莊妃) | 두씨(杜氏) | |

| 숙빈(淑嬪) | 유씨(劉氏) | |

| 완빈(婉嬪) | 조씨(趙氏) | |

| 회빈(懷嬪) | 왕씨(王氏) | |

| 화빈(和嬪) | 임씨(任氏) | |

| 영빈(寧嬪) | 곽씨(郭氏) | |

| 강빈(康嬪) | 유씨(劉氏) | |

| 소빈 장씨(昭嬪) | 장씨(張氏) | |

| 상빈(常嬪) | 무씨(武氏) | |

| 상빈(常嬪) | 고씨(高氏) | |

| 상빈(常嬪) | 왕씨(王氏) | |

| 상빈(常嬪) | 장씨(張氏) | |

| 상빈(常嬪) | 이씨(李氏) | |

| 상빈 진씨(常嬪) | 진씨(陳氏) | |

| 상빈(常嬪) | 마씨(馬氏) |

; 부인(夫人)

- 공봉부인 고씨(恭奉夫人 高氏)

- 우성부인 서씨(佑聖夫人 徐氏)

- 부인 이씨(夫人 李氏)

특히 단비 조씨와 영빈 왕씨는 1542년 임인궁변에 연루되어 참수되었다.

4. 3. 황자

| 순서 | 봉호 | 시호 | 이름 | 생몰년도 | 생모 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 장남 | 황태자 | 애충(哀沖) | 주재기 | 1533년 | 영안황귀비 염씨 | 요절 |

| 차남 | 황태자 | 장경(莊敬) | 주재예 | 1536년 ~ 1549년 | 단화황귀비 왕씨 | 조졸 |

| 3남 | 유왕(裕王) | 주재기 | 1537년 ~ 1572년 | 효각황태후 두씨 | 제12대 황제 융경제 | |

| 4남 | 경왕(景王) | 공(恭) | 주재수 | 1537년 ~ 1565년 | 정비 노씨 | |

| 5남 | 영왕(潁王) | 상(殤) | 주재로 | 1537년 | 숙비 강씨 | 요절 |

| 6남 | 척왕(戚王) | 회(懷) | 주재알 | 1537년 ~ 1538년 | 의비 조씨 | 요절 |

| 7남 | 계왕(薊王) | 애(哀) | 주재궤 | 1538년 | 옹비 진씨 | 요절 |

| 8남 | 균왕(均王) | 사(思) | 주재숙 | 1539년 ~ 1540년 | 영비 조씨 | 요절 |

4. 4. 황녀

| 봉호 | 이름 | 생몰년도 | 생모 | 부마 | 비고 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 장녀 | 상안공주(常安公主) | 주수영(朱壽媖) | 1536년 ~ 1549년 | 단비 조씨 | 요절함. | |

| 차녀 | 사유공주(思柔公主) | 주복원(朱福媛) | 1538년 ~ 1549년 | 휘비 왕씨 | 요절함. | |

| 3녀 | 영안공주(寧安公主) | 주녹정(朱祿媜) | 1539년 ~ 1607년 | 단비 조씨 | 이화(李和) | [20] |

| 4녀 | 귀선공주(歸善公主) | 주서영(朱瑞嬫) | 1541년 ~ 1544년 | 옹비 진씨 | 요절함. | |

| 5녀 | 가선공주(嘉善公主) | 주소진(朱素嫃) | ? ~ 1564년 | 영소덕비 장씨 | 사소(謝詔) | [21] |

5. 문화

가정제 시대에는 철학, 회화, 서예, 시, 드라마 등 다양한 분야에서 주목할 만한 발전이 있었다. 명나라 초기의 중요한 의사결정 과정은 고위 관료들 간의 부처 간 협의 시스템이었다. 각종 상소와 제안은 구경뿐만 아니라 중앙군사위원회 장군 및 다른 관리들에게 토론을 위해 제출되었고, 이러한 논의의 결과는 최종 결정을 위해 황제에게 제출되었다. 대학사(大學士)들은 이러한 상소의 유통을 조직하는 책임이 있었지만 결정을 내릴 권한은 없었다. 가정제는 조정에서 중요한 결정을 논의하는 것의 중요성을 강조했으며, 특히 고위 정부 관리의 경우 의견 표명을 장려했다.[1]

그러나 명나라 초기에는 이 시스템이 종종 황제의 결정을 정당화하는 데 이용되기도 했다. 15세기 중엽의 위기가 발생하면서 상황이 바뀌었고 정치적 변화의 필요성이 명확해졌다. 상인 가문 출신 관리들의 등장은 다양한 관점에서 문제를 평가할 수 있는 기반을 제공했다. 관리들은 이 시스템을 이용하여 토론을 벌이고, 지지 네트워크를 구축하고, 자신의 이익을 위해 로비를 하고, 반대파를 몰아내고, 때로는 그들의 정책을 방해하기도 했다.[1]

5. 1. 철학

가정제(嘉靖帝) 시기, 정치가이자 철학자인 왕양명은 '심(心, 마음/정신)'을 중심으로 하는 새로운 성리학적 개념을 제시했다. 이는 주희의 주자학을 따르는 이들로부터 비판받았다. 왕양명의 가르침은 금지되었으나, 가정제 사후인 1567년에 복권되었다.[3] 그의 사상은 전국적으로 퍼져나가 여러 학파를 형성했다. 나홍선(羅洪先), 추수의(鄒守益), 구양덕(歐陽德), 섭표(聶豹) 등이 이끈 강주학파(江州學派)는 왕양명 사상을 가장 정확하게 해석했고, 왕간(王艮), 하신은(何心隱) 등이 이끈 태주학파(泰州學派)는 보다 급진적인 접근 방식을 취했다.[4]

일부 성리학자들은 우주의 기원에 대한 왕양명이나 주희의 견해에 동의하지 않고, '기(氣)' 개념을 정교화하는 데 집중했다. 왕정상(王廷相)은 송나라 장재(張載)와 명나라 설선(薛瑄)의 사상에서 영감을 받아, 우주가 '리(理, 이)'가 아닌 '원기(元氣)'라는 원초적 에너지에서 비롯되었다고 주장했다.[5] 나흠순(羅欽順)은 에너지가 원초적인 힘이고, 원리는 질서와 규칙성의 근원이라고 보았다. 이들은 철학을 도덕주의에서 경험주의로 전환하려 했으며, 이러한 경향은 1세기 후 청(淸) 초기 중국 유교에서 두드러지게 나타났다.[5]

5. 2. 회화 및 서예

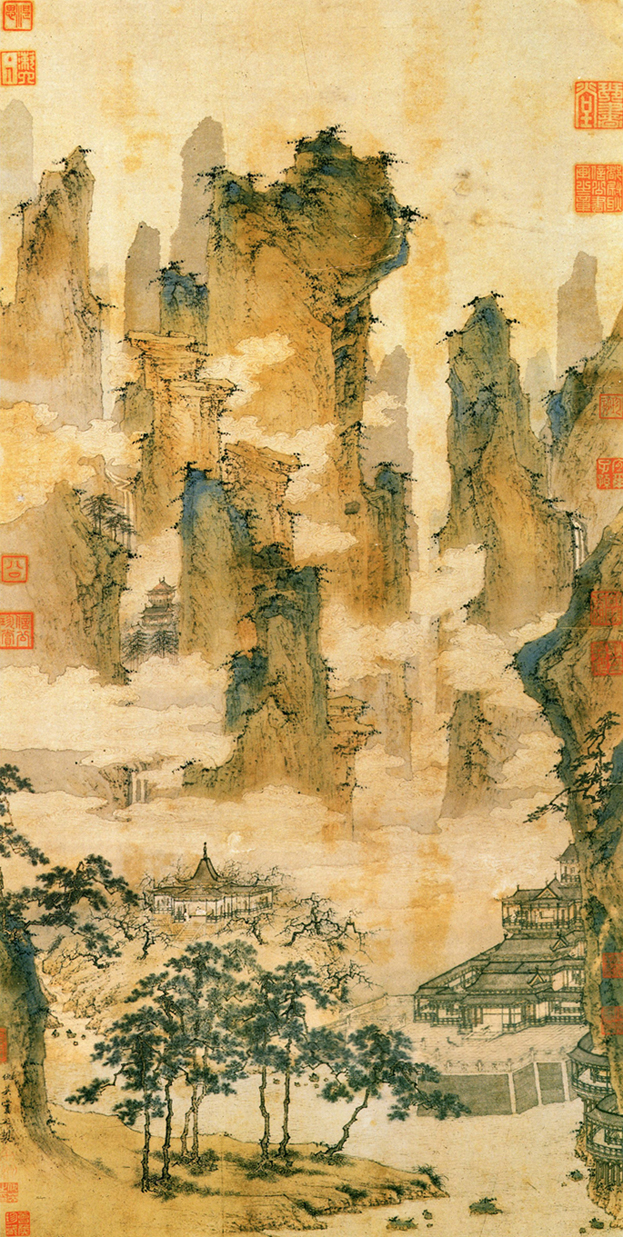

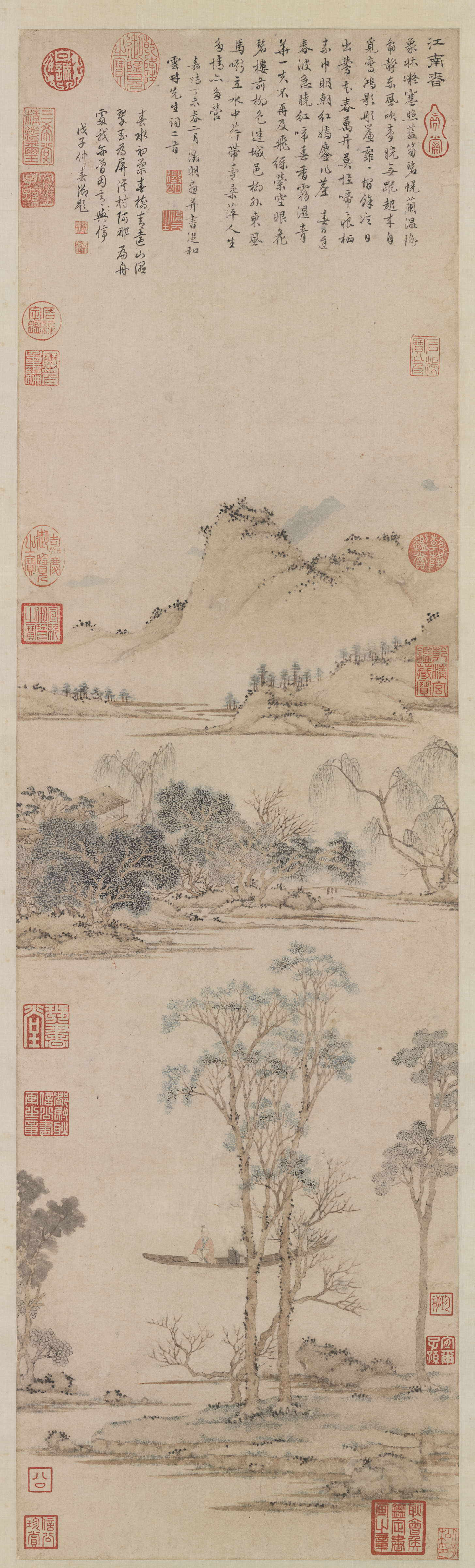

가정 시대에는 강남(江南) 지역, 특히 소주(蘇州)를 중심으로 예술 창작 활동이 활발했다. 이 지역은 관직보다는 예술적 표현을 중시하는 지식인들을 끌어들였으며, 이들은 지역의 옛 이름을 따서 우파(吳派)로 불렸다.[4] 우파(吳派)의 대표적인 화가로는 문정명(文徵明)과 진춘(陳淳)이 있었다.[4] 문정명은 시, 서예, 그림에 모두 능통했으며, 심주(沈周)의 화풍을 따른 담채 산수화와 탕(唐)나라 풍의 "청록산수(青綠山水)풍경화"로 유명했다. 그는 남종화의 전통을 부흥시킨 것으로 평가받는다.[4]

문정명의 제자인 진춘은 화조화(花鳥畫)에 독창성을 더했으며,[4] 개념적인 글씨로도 명성을 얻었다. 문정명에게는 아들 문팽(文彭), 문가(文嘉)를 비롯한 많은 제자와 추종자들이 있었다. 문팽은 개념적인 글씨 실력과 인장 새기는 기술로 인정받았다.[4] 문보인(文伯仁), 전구(錢穀), 노지(陸治) 등도 우파의 주목할 만한 화가였다.[4]

구영(仇英)과 서위(徐渭) 등은 우파의 영향을 받았지만, 소주와 그 주변 지역에서 활동하며 우파에 속하지는 않았다.[4] 구영은 남종화(南宗畫)의 보수적인 계열에 속했던 반면, 서위는 이러한 보수적인 표현에서 벗어나 의도적인 무심함과 형태의 단순화를 통해 뛰어난 신뢰성과 표현력을 보여주었다.[4]

5. 3. 시 및 드라마

정덕 시대 후반과 가정 시대 초의 문학 발전 방향은 이몽양, 하경명을 중심으로 한 전기 칠자(前期七子)가 이끌었다. 이들은 15세기의 전통적인 시가 표현과 감정이 부족하다고 비판하며, 한나라와 진나라의 산문, 당나라 및 그 이전의 시, 특히 당나라 전성기의 시를 모범으로 삼았다.[5] 이러한 경향은 16세기에 사진의 등장과 함께 계속되었다. 이반룡이 후기 칠자를 이끌었고, 왕세정은 그들 중 가장 위대한 시인으로 여겨졌다.전기 칠자와 후기 칠자는 명나라 시인들에게 큰 영향을 주었지만, 일부 문인들은 그들의 원칙이 너무 제한적이라고 비판했다. 양신은 그러한 시인 중 한 명으로, 그의 작품은 많은 찬사를 받았다.[5] 가정 시대의 팔재(八才子)는 당송 시대의 작가들을 본받아 글을 썼으며, 그 중 가장 주목할 만한 인물은 이개선, 왕신중, 당순지였다.[6]

북방 자유(雜劇) 장르에서는 강해와 왕구사가 중요한 극작가였다. 이개선은 극에 집중하여 원나라 자유와 남방식 전기(傳奇)를 작곡했다. 서위는 명나라에서 가장 유명한 자유 작가였다. 그러나 이개선 세대는 남방의 연극이 지배하기 시작하면서 북방 극에서 뛰어난 마지막 세대였다.

6. 군사 및 외교 정책

가정제 초기 10년간은 몽골 내부 갈등으로 인해 명나라 정부가 크게 걱정할 필요가 없었고, 몽골의 약탈 또한 드물었다.[8] 그러나 명나라 군대 자체는 심각한 문제를 안고 있었다. 16세기 초부터 국경 수비대의 어려움이 증가했다.[8] 1510년에는 병사들이 닝샤(寧夏) 총독을 살해했고, 1521년에는 감숙(甘肅) 총독이 같은 운명을 맞았다. 1524년 8월에는 대동(大同)의 장교와 병사들이 총독을 살해하고 관청을 불태웠다.[8] 1525년 4월 반란 지도자들의 처형으로 반란은 일시적으로 진압되었지만, 1533년에 대동 반란이 재발했다.[8] 1535년[8]과 1539년에도[8] 소규모 반란이 발생했고, 1545년에는 황실 가족들도 반란을 일으켰다.[8] 정부는 이러한 반란에 대해 일반적으로 양보하는 방식으로 대응했지만, 근본적인 문제 해결에는 실패했다.[8]

명나라 초기부터 중요한 의사결정 과정의 한 측면은 고위 관료들 간의 부처 간 협의 시스템이었다. 각종 상소와 제안은 구경뿐만 아니라 중앙군사위원회 장군 및 다른 관리들에게 토론을 위해 제출되었다. 이러한 논의의 결과는 최종 결정을 위해 황제에게 제출되었다. 대학사(大學士)들은 이러한 상소의 유통을 조직하는 책임이 있었지만 결정을 내릴 권한은 없었다. 가정제는 조정에서 중요한 결정을 논의하는 것의 중요성을 강조했으며[8], 특히 고위 정부 관리의 경우 의견 표명을 장려했다.[8] 하지만 명나라 초기에는 이 시스템이 종종 황제의 결정을 정당화하는 데 이용되었다. 다양한 태도에 대한 사회적 기반이 없었기 때문이다. 그러나 15세기 중엽의 위기가 발생하면서 상황이 바뀌었고 정치적 변화의 필요성이 명확해졌다. 상인 가문 출신 관리들의 등장 또한 다양한 관점에서 문제를 평가할 수 있는 기반을 제공했다. 관리들은 이 시스템을 이용하여 토론을 벌이고, 지지 네트워크를 구축하고, 자신의 이익을 위해 로비를 하고, 반대파를 몰아내고, 때로는 그들의 정책을 방해하기도 했다.[8]

대외적으로 가정제는 다음과 같은 정책을 펼쳤다.

- '''몽골''': 몽골 정세가 안정된 후, 몽골인들은 매년 봄과 가을 초에 명나라 영토를 습격하기 시작했다.[8] 명나라 수비대의 무력화로 인해 이러한 약탈은 종종 성공적이었으며, 몽골인들에게 무역을 대신할 효과적인 수단이 되었다.[8] 알탄 칸(Altan Khan)은 중국 상품을 원했고,[8] 명나라 영토를 공격한 것은 오이라트(Oirats)와의 전쟁 자금이 필요했고, 1540년대와 1550년대 가뭄과 기근의 영향을 완화하기 위한 물자도 필요했기 때문이다.[8] 명나라 군대는 소규모 약탈에는 성공적으로 방어했지만, 수만 명의 기병이 참여하는 대규모 몽골 공격은 막을 수 없었다. 이에 명나라 정부는 방어를 강화하고 요새를 건설했다.[8] 1540년대와 1550년대에 알탄 칸은 무역 재개를 여러 차례 요청했지만, 황제는 거부했고, 몽골은 필요한 자원을 얻기 위해 무력에 의존하게 되었다.[8]

- '''왜구''': 명나라의 해외 해상 무역은 '해금 정책'으로 인해 크게 제한되었다. 그러나 정부는 이러한 제한을 효과적으로 시행할 수 없었고, 불법 해외 무역은 해안 경제의 중요한 부분이 되었다.[4] 1540년대에 밀수업자와 해적들의 집단이 결합하여 세력이 커지면서 해안의 섬에 기지를 건설했다.[4] 그러나 1550년대 후반 호종헌(胡宗憲)을 중심으로 한 관리들과 유대유(俞大猷), 척계광(戚繼光) 등의 장군들이 밀수 집단을 해체하고 절강의 질서를 회복하는 데 성공했다.[4] 가정제는 해금령 해제를 거부했고, 1567년 그가 죽은 후에야 해금 정책 폐지 요청이 성공했다.[5]

- '''포르투갈''': 1513년, 최초의 포르투갈인들이 중국에 도착했다. 포르투갈의 마누엘 1세 국왕은 명나라와 공식적인 관계를 수립하려 했다. 그러나 1521년 정덕제가 사망한 후, 새로이 집권한 가정제 또한 포르투갈인들을 받아들이기를 거부했다. 1530년대와 1540년대에 포르투갈은 중국과 일본 사이의 불법 무역에 관여했다. 두 나라 사이의 관계가 정상화된 것은 1550년대에 이르러서였다.[3] 1557년 포르투갈은 현지 관리들에게 뇌물을 제공하여 마카오에 무역 식민지를 세울 공식적인 허가를 얻었다.[1]

6. 1. 투르판

1513년, 투르판의 술탄 만수르가 하미를 침략하여 동쪽 명나라 영토에 피해를 입혔다. 만수르의 베이징 사절이었던 사이드 후세인은 만수르가 하미를 유지하고 명나라의 조공 무역이 재개되는 거래를 협상했다.[3] 그러나 1521년, 사이드는 반역죄로 처형되었고 투르판 사절단은 베이징에서 추방되었다. 이는 양팅허에 의해 강화된 투르판에 대한 적대적인 태도로 이어졌다. 그 결과 전투가 재개되었고 1524년 투르판은 간주도 공격했다. 대부분 몽골인으로 구성된 명나라 군대는 공격자들을 성공적으로 방어했지만, 만수르가 소규모 약탈 전략으로 돌아선 1528년까지 갈등이 계속되었다.[4]1528년, 서부 국경은 다시 분쟁의 중심이 되었다. 만수르의 장군 중 한 명인 일란이 명나라 영토에서 망명을 요청했다. 만수르는 하미를 대가로 그의 송환을 요구했으며, 1524년 중단되었던 무역 재개도 요청했다. 서부 국경을 담당하는 병부상서 왕굉과 장복경, 귀이는 무역 재개를 지지했다. 그러나 공식적인 사과 없이 관용을 베푸는 것은 장기적으로 이롭지 않다는 반대 의견도 있었다. 그럼에도 불구하고 황제는 궁극적으로 만수르의 요청을 수락하기로 결정했다. 그 결과 서부 국경은 평화로워졌고 명나라 정부는 1528년 이후 더욱 공격적으로 변한 몽골인들과의 대처에 집중할 수 있었다.[5]

6. 2. 대월(베트남)

1537년, 명나라 조정에서는 대월(베트남 북부)을 둘러싼 논쟁이 벌어졌다. 대사헌 하언(夏言)은 지난 20년간 대월이 조공을 바치지 않았고, 현 통치자인 막 왕조의 막태종(莫太宗)의 통치가 정통성이 없다는 이유로 대월을 제외할 것을 주장했다. 이에 대해 무관파와 전쟁부 장관은 응징 원정을 제안했으나, 낭비적이고 비용이 많이 든다는 비판을 받았다.[1] 엄숭 또한 이 제안에 반대했다.[2]레 왕조의 정통 베트남 통치자 레장종(黎莊宗)의 사신들이 명나라의 지원을 요청하기 위해 북경에 도착하자, 가정제는 군사 행동을 고려했지만, 광동 지방 관리들은 베트남이 국경을 넘지 않았고 내전의 결과가 불확실하다는 이유로 반대했다. 이러한 반대에도 불구하고 가정제는 전쟁을 결정했지만, 지역 관리들의 반대가 계속되자 망설이다가 군사 준비를 취소했다. 그러나 다른 지역 관리들의 새로운 제안에 따라 전쟁 준비를 재개했다.[1]

1538년 봄, 가정제는 원정 사령관을 임명했다. 그러나 국경 관리들이 전쟁의 예상 비용과 문제점을 계산하고 전쟁부가 황제의 질의에 대해 부처 간 협의를 거쳐 보고하자, 결국 전쟁을 취소하기로 결정했다. 하지만 전쟁 준비 과정에서 광서(廣西)에 11만 명의 군대가 집결하자 막태종은 놀랐다. 1540년 침략을 피하기 위해, 막태종은 명나라에 분쟁 중인 국경 지역을 할양하고 자신의 국가를 명나라의 종속적인 지위로 인정했다.[2]

6. 3. 몽골

가정제(嘉靖帝) 초기 10년간은 몽골 내부 갈등으로 인해 명나라 정부가 크게 걱정할 필요가 없었고, 몽골의 약탈 또한 드물었다.[8] 그러나 명나라 군대 자체가 심각한 문제였다. 16세기 초부터 국경 수비대의 어려움이 증가했다.[8] 1510년에는 병사들이 닝샤(寧夏) 총독을 살해했고, 1521년에는 감숙(甘肅) 총독이 같은 운명을 맞았다. 1524년 8월에는 대동(大同)의 장교와 병사들이 총독을 살해하고 관청을 불태웠다.[8] 1525년 4월 반란 지도자들의 처형으로 반란은 일시적으로 진압되었지만, 수비대 사령관의 죽음과 관련된 대동 반란은 1533년에 재발했다.[8] 1535년[8]과 1539년에도[8] 소규모 반란이 발생했고, 1545년에는 황실 가족들도 반란을 일으켰다.[8] 정부는 이러한 반란에 대해 일반적으로 양보하는 방식으로 대응했지만, 근본적인 문제 해결에는 실패했다.[8]몽골의 정세가 안정된 후, 몽골인들은 매년 봄과 가을 초에 명나라 영토를 습격하기 시작했다.[8] 명나라 수비대의 무력화로 인해 이러한 약탈은 종종 성공적이었으며, 몽골인들에게 무역을 대신할 효과적인 수단이 되었다.[8] 대월(大越)과는 달리, 황제는 몽골과의 관계에서 무력 사용을 분명히 선호했고 무역 재개 제안을 거부했다. 그러나 1540년대에 고비 사막 서쪽과 남쪽 초원에서 몽골을 통일한 알탄 칸(Altan Khan)은 중국 상품을 원했다.[8] 알탄 칸이 명나라 영토를 공격한 것은 오이라트(Oirats)와의 전쟁 자금이 필요했고, 1540년대와 1550년대 가뭄과 기근의 영향을 완화하기 위한 물자도 필요했기 때문이다.[8]

명나라 군대는 소규모 약탈에는 성공적으로 방어했지만, 수만 명의 기병이 참여하는 대규모 몽골 공격은 막을 수 없었다. 충분한 병력이 모일 때쯤이면 몽골군은 이미 초원으로 후퇴해 있었다. 이에 따라 명나라 정부는 방어를 강화하고 요새를 건설하는 데 집중했으며, 황제는 이를 위해 상당한 자금을 배정할 의향이 있었다. 또한 훈련과 정보 활동 개선에도 힘썼다. 그러나 이러한 약탈의 근본 원인을 해결하지는 못했다.[8]

1540년대와 1550년대에 알탄 칸은 무역 재개를 여러 차례 요청했지만, 황제는 거부했고, 몽골은 필요한 자원을 얻기 위해 무력에 의존하게 되었다. 이로 인해 1541년부터 1543년까지 산서(山西) 약탈[8]과 1540년대 후반 베이징 인근 약탈을 포함한 일련의 약탈이 발생했다. 1550년에는 몽골군이 베이징 성벽에까지 도달했다. 상황을 진정시키려는 시도로 황제는 1551년 봄 국경 시장 개설을 허용했다. 그러나 6개월 만에 다시 시장을 폐쇄했고, 몽골은 다시 약탈을 재개했다.[8] 동몽골도 공격에 가담하여 1550년대 초 요동(遼東)을 약탈했다. 이는 앞으로 20년 동안 계속되었고, 북부 국경 전체가 끊임없이 위협받았다.[8] 중국은 북중국 평야와 베이징으로 이어지는 고갯길 방어에 집중했다.[8]

6. 4. 왜구

명나라의 해외 해상 무역은 정부가 허가한 조공 무역만 허용하고 사적인 무역을 금지하는 '해금 정책'으로 인해 크게 제한되었다. 그러나 정부는 이러한 제한을 효과적으로 시행할 수 없었고, 불법 해외 무역은 해안 경제의 중요한 부분이 되었다.[4]15세기 후반, 특히 강남 지역을 중심으로 중국 남동부는 인구가 급증하고, 통신망이 발달하고, 상업이 발달하면서 비판적인 사고가 성장했다.[5] 무역에 대해 더 우호적인 견해를 가진 관리들이 정부에 합류하기 시작하면서 기존의 반무역 정책의 효과와 타당성에 대한 논쟁이 일어났다.[6] 가정제 시대에는 정부 내에서 이 문제를 놓고 의견이 분분했다. 외국 무역의 합법화를 통해 값비싼 전쟁을 막고 갈등의 근본 원인을 제거해야 한다고 주장하는 세력과, 금지 조치를 유지해야 하며 국가 안보와 안정을 위해 전쟁은 불가피하다고 믿는 보수적인 지주들을 대표하는 또 다른 세력이 외국 무역 허가 문제를 두고 충돌했다.[6]

1520년대와 1530년대에 절강에서 광동에 이르는 남동부 해안을 따라 해적의 공격과 관련 폭력이 증가했다.[4] 가정제 정부는 이 문제를 해결하기 위해 사적인 해상 무역을 반복적으로 금지하고, 심지어 돛대가 두 개 이상인 배의 건조까지 금지했다.[5] 이러한 보수파의 노력에도 불구하고 해상 무역은 16세기 중반에 크게 성장했다. 15세기와 16세기 동안 명나라 국가는 은을 조세 형태로 점차 사용하게 되었지만,[7] 은 광산은 한정되어 있었고 정부는 조공 무역을 통해 은의 수입을 보장할 수 없었다.[7] 결과적으로 수익성이 높은 은 수입은 밀수업자들의 영역이 되었다.

사적인 해상 무역 금지는 해적을 다루는 데 장비가 부족한 현지 군사 주둔지 때문에 시행하기 어려웠다. 군인들은 적절한 훈련과 규율이 부족했고, 장교들은 종종 불법 무역에 직접 관여했다.[4]

1540년대에 밀수업자와 해적들의 집단이 결합하여 세력이 커지면서 해안의 섬에 기지를 건설했다. 1520년대 중반부터 그들의 중심지는 닝보 근처 주산 군도의 쌍유 항구였는데, 포르투갈인들은 1539년에, 일본인들은 1545년에 이곳에 도착했다.[4] 1540년대 후반과 1550년대에는 해적과 밀수업자들의 습격이 농촌뿐 아니라 항주와 가흥과 같은 주요 도시의 교외까지 영향을 미치면서 폭력이 절정에 달했다.[4] 그러나 1550년대 후반 호종헌(胡宗憲)을 중심으로 한 관리들과 유대유(俞大猷), 척계광(戚繼光) 등의 장군들이 밀수 집단을 해체하고 절강의 질서를 회복하는 데 성공했다.[4] 1563년까지 복건성을 성공적으로 정화했고, 1560년대 중반까지 광동성과 광서성도 정화했다. 결과적으로 해적은 더 이상 심각한 문제가 되지 않았다.[4]

가정제는 해금령을 해제하는 것을 거부했고, 1567년 그가 죽은 후에야 "서해와 동해 모두와의 무역"을 허용하는 해금 정책 폐지 요청이 성공했다. 그 후 무역은 복건성의 월항에 집중되었고, 일본과의 무역은 엄격히 금지된 채로 남았다.[5]

6. 5. 포르투갈

1513년, 최초의 포르투갈인들이 중국에 도착했다. 포르투갈의 마누엘 1세 국왕은 명나라와 공식적인 관계를 수립하려 했다. 그러나 페르낭 피레스 드 안드라드 함대와 함께 1517년에 도착한 사절 토메 피레스는 정덕제의 승인을 얻는 데 실패했다. 1521년 정덕제가 사망한 후, 새로이 집권한 가정제 또한 포르투갈인들을 받아들이기를 거부하고 피레스를 광저우로 돌려보냈다. 같은 해, 명나라 함대는 둔문 해전에서 포르투갈 함대를 격파했다.[1] 정부의 보수적인 인사들은 10년 전 포르투갈이 명나라의 속국이었던 말라카를 점령한 것을 사절단 거부의 정당한 이유로 사용했다.[2] 광저우로 돌아온 피레스는 현지 당국으로부터 동료들의 폭력적인 행위(아이들 납치 포함)에 대한 책임이 있다는 비난을 받았다. 그는 체포되어 1524년 감옥에서 사망했다.[1]1530년대와 1540년대에 포르투갈은 중국과 일본 사이의 불법 무역에 관여했다. 두 나라 사이의 관계가 정상화된 것은 1550년대에 이르러서였다.[3] 1549년부터 중국은 포르투갈 상인들이 광둥성의 상촨섬을 매년 방문할 수 있도록 허용했다. 1557년 포르투갈은 현지 관리들에게 뇌물을 제공하여 마카오에 무역 식민지를 세울 공식적인 허가를 얻었다.[1] 1550년대와 1560년대에 해안을 따라 해적과의 싸움으로 인해 중국 상인들이 일본에 접근하는 것이 제한됨에 따라 포르투갈은 일본과 중국 간 무역의 주요 중개자가 되었다.[4]

7. 경제

가정제 시대에는 농업과 수공업 분야에서 주목할 만한 경제 성장이 이루어졌지만, 국가는 세금 징수에 어려움을 겪었다. 16세기 전반, 명나라는 자연재해에도 불구하고 경제적 발전을 이루었으나, 새로 개간된 토지와 무역, 수공업 생산으로부터 세금을 징수하는 데는 어려움을 겪었다. 한 세기 전에 설정된 할당량과 수입은 충족되지 못했다.[1]

1530년대에는 중앙아메리카와 남아메리카 원산의 작물들이 중국에 도입되었다. 땅콩은 푸젠성에서 재배되기 시작하여 장남 지역으로 퍼져나갔으며, 고구마는 1560년대 초 윈난성에서 발견되었다. 옥수수는 1550년대 초 내륙 허난성에서 처음 기록되었으나, 중국인들에게는 인기가 없었다.[1][3]

양정화는 가정제 즉위 후 엄격한 긴축 정책을 시행하여 관리 수를 줄이고, 과잉 인원에 대한 급여 지급을 중단하여 재정 절감을 이루었다.[5] 그러나 1520년대 중반, 재정 절약 노력에도 불구하고 국가 재정은 여전히 어려웠으며, 1540년대에는 연간 은 지출이 수입을 초과하여 적자가 발생했다.[6]

1550년대에는 북쪽 국경 유지 비용 증가, 지진과 화재로 인한 궁궐 재건 등으로 인해 정규 및 특별 지출이 크게 증가했다. 부족한 재정을 메우기 위해 임시 세금, 절약, 황제 사유 재산 이전 등에 의존했지만, 황제 사유 재산은 종종 고갈되었다.[6]

절약과 검소함은 부정적인 결과를 낳기도 했다. 1560년 쌀값 상승으로 남경 주둔군의 반란이 일어났으며, 황실 구성원 봉급 문제도 심각하여 미지급 봉급을 요구하는 황족들의 시위가 발생하기도 했다.[6]

1522년에는 새로운 세금 계산 방법이 시행되어 납세자가 세금을 계산하기 쉬워졌고, 토지 가격과 시장 활동에도 긍정적인 영향을 미쳤다.[10] 정부의 은 수입 필요성으로 인해 일조편법이 시행되었는데, 이는 토지 배정에 대한 의무 노역으로 납세자를 대체하고, 연간 납부를 도입하며, 다양한 수수료와 의무 서비스를 단일 지불로 통합하는 등의 조치를 포함했다.[9]

7. 1. 자연재해와 경제

가정제(嘉靖帝) 시대에는 기후가 이전보다 서늘하고 습했다. 그러나 그의 통치 말년에는 겨울이 더 따뜻해졌다. 기온은 20세기 후반보다 1.5°C 낮았다. 중국의 남북은 홍수의 피해를 입었고, 양자강 유역은 심각한 가뭄을 겪었다. 1528년에는 명나라 전체 역사상 최악의 가뭄이 절강성, 산서성, 섬서성, 호북성을 강타하여 하남성과 강남의 일부 지역에서는 인구의 절반이 사망했다. 강남은 1540년대 후반까지 가뭄, 전염병, 폭우, 기근으로 고통을 계속 받았다.가정제 시대에는 지진도 빈번하게 발생하여 여러 지역에서 많은 지진이 기록되었다. 예를 들어, 1523년 7월부터 1524년 5월까지 10개월 동안 38건의 지진이 기록되었다. 난징에서만 1525년 한 달에 15건의 지진이 발생했다. 가장 파괴적인 지진은 1556년 1월 23일에 발생하여 산서성, 산서성, 하남성에 영향을 미쳤다. 산서성에서는 위난, 화주구, 달현, 산원현과 같은 전체 지역이 폐허가 되었다. 황하와 위수도 범람했고, 일부 지역에서는 수일 동안 진동이 계속되었다. 이 재난으로 여러 전직 장관을 포함하여 83만 명이 사망했다. 그 결과, 피해 지역은 수년 동안 세금 감면을 받았다.

자연으로부터 가끔 어려움을 겪었음에도 불구하고, 16세기 전반기에는 농업과 수공업에서 상당한 경제 성장을 보였다. 그러나 국가는 새로 개간된 토지, 무역 및 수공업 생산으로부터 세금을 징수하는 데 어려움을 겪었다. 한 세기 전에 설정된 할당량과 수입은 충족되지 않았다.

7. 2. 신대륙 작물 도입

가정(嘉靖) 연간, 중국 농민들은 중앙아메리카와 남아메리카 원산의 작물을 재배하기 시작했다. 1530년대에는 땅콩 재배가 푸젠성에서 시작되어 장남(江南) 지역으로 퍼져나갔다. 푸젠 농민들이 포르투갈 선원들로부터 땅콩을 얻었을 것으로 추측된다.[1] 고구마는 1560년대 초 윈난성에서 발견되었는데, 미얀마를 경유하여 들어온 것으로 보인다. 동남 해안(푸젠성과 광둥성)에서의 고구마 재배는 만력(萬曆) 연간인 16세기 후반에야 당시 저술가들에 의해 언급되었다.[1][2] 옥수수 재배는 1550년대 초 내륙 허난성에서 처음으로 기록되었지만, 수십 년 전 유럽인들로부터 얻었을 가능성이 높다.[1][3] 16세기 중반 이전에 윈난성 원주민들이 북경으로 옥수수를 공물로 바쳤다는 기록도 있다.[1] 하지만 옥수수는 중국인들에게 인기가 없었고, 거의 3세기 동안 중국 남서부 소수 민족들의 재배 대상으로 남았다. 18세기에 이르러서야 중국인이 거주하는 지역에서 대규모로 재배되기 시작했다.[3]7. 3. 국고 재정

양정화는 가정제 즉위 후 엄격한 긴축 정책을 시행했다.[5] 이는 홍무제 치세(1368-1398) 초 1만 3천 명 이하에서 말기 2만 8천 명, 1520년에는 10만 명까지 증가한 관리 수에 대한 대응이었다. 이들 중 상당수는 과잉 인원으로, 문관과 군인, 관리들의 필요를 충당하기 위해 매년 약 400만 석(1석=107.4리터)의 곡물이 베이징으로 수입되었다. 1522년 양정화는 과잉 인원 및 명예직 관리 14만 8천 7백 명에 대한 급여 지급을 중단하여 매년 150만 석의 곡물을 감축했다.[5] 이 조치로 절감된 재정은 16세기 중반 150만 석의 곡물세를 은세로 전환하여 국가 재정을 개선하는 데 기여했다.[5]

1520년대 중반, 재정 절약 노력에도 불구하고 국가 재정은 여전히 어려웠다. 가정제 초기 건설 사업으로 곡물 비축량은 8~9년치에서 3년치로 줄었고, 1520년대 은 비축량도 고갈되었다.[6] 1540년, 재정부 장관은 4만 명에 달하는 공공 사업 노동자 수 증가에 반대하다 파면되었는데, 그는 궁궐, 제단, 사찰 재건에 이미 600만 량(224톤)의 은이 소요되었고, 이 속도를 유지할 수 없다고 주장했다. 황제는 일부 사업을 취소했지만, 서원(West Park)의 가장 비싼 건물들은 제외되었다.[6]

1532년 이후 재정부의 은 수입으로 구성된 태창(Taicang) 국고의 연평균 수입은 200만 량(74.6톤)이었고, 이 중 130만 량은 국경 방어에 배정되었다. 그러나 1540년대 연간 은 지출은 347만 량으로 증가하여 140만 량의 적자가 발생했다. 재정부는 엄격한 감시와 결산 보고를 통해 해결하려 했지만, 적자는 계속되었다.[6] 1541년, 양팅허의 긴축 정책으로 인한 120만 석의 곡물 잉여분이 은 지불로 전환되었지만, 5년 후 취소되었다가 다시 시행되었다. 이로 인해 1550년대 초 태창 국고의 연간 수입은 200만 량에서 300만 량 이상으로 증가했다.[7] 1540년부터 세금의 곡물에서 은으로의 전환이 확산되었지만, 비율과 방법은 각 현마다 달랐다.[6]

1550년대에는 정규 및 특별 지출 모두 크게 증가했다. 북쪽 국경 군사 주둔지 유지 비용이 두 배로 증가했고, 1556년 지진과 1557년 화재로 인한 궁궐 재건에 5년 동안 수십만 량의 은이 소요되었다.[6] 1561년에는 재건된 서원의 황제 궁궐이 다시 불탔다.[6] 이 기간 동안 국가의 연간 은 지출은 300만 량에서 600만 량에 달했지만, 수입은 약 300만 량에 불과했다. 부족분을 메우기 위해 임시 세금, 절약[6], 황제 사유 재산 이전(1543년부터 1558년까지 매년 100만 량)에 의존했지만, 황제 사유 재산은 종종 고갈되었다.[6] 1552년, 재정부 장관은 강남(Jiangnan)에 200만 량의 추가 세금을 제안했고, 황제는 동의하여 반복되었다. 그러나 1550년대 강남은 해적 공격과 자연재해로 세금 징수가 어려웠고, 지방 당국은 홍수와 흉작에 대처할 자원이 부족했으며, 정부는 상황이 심각해지고 난민과 전염병이 베이징에 나타날 때까지 대응하지 않았다. 중국 남동부 군사 작전 자금 조달을 위해 피해 지역에 노동 부담금 형태의 세금이 부과되었고, 1562년 일부(40만~50만 량)가 폐지될 때까지 유지되었다.[6]

절약과 검소함은 부정적인 결과를 낳았다. 1560년 쌀값이 탄(tan)당 0.8량으로 두 배가 되면서 남경 주둔군의 반란이 일어났고, 진정을 위해 4만 량(1492kg)의 은이 지급되었으며, 군인들은 처벌받지 않았다.[6]

황실 구성원 봉급 문제도 있었는데, 1560년대 초 850만 석이 넘는 곡물을 초과했지만 많은 황족에게는 여전히 부족했다. 황제는 보고를 받았지만 논의만 하고 조치를 취하지 않았다. 1564년, 140명의 황족이 산서(Shensi) 총독 궁전 앞에 모여 60만 석이 넘는 미지급 봉급을 요구했지만, 지방 당국은 7만 8천 량의 은만 징수할 수 있었다. 결과적으로 황제는 관련 황족을 제외시켰지만, 문제는 지속되었다.[6]

7. 4. 토지세 개혁

1522년에 새로운 세금 계산 방법이 (처음에는 한 현에서) 시행되었다. 이 방법은 새로 개간된 토지의 비옥도와 경작지 면적을 조세 ''무''로 환산하는 것을 고려하여 납세자가 세금을 계산하기 쉽도록 하였다. 이 방법은 남북 모두에서 인기를 얻었지만, 정부는 세금 계산 과정의 단순화라는 장점에도 불구하고 부패하기 쉬운 하급 관리들에게 의존해야 한다는 문제점 때문에 엇갈린 반응을 보였다. 그 결과 정부는 때로는 이 방법을 지원하고 때로는 금지하기도 하였다. 세금의 조정 및 평등화는 토지 가격과 시장 활동에도 긍정적인 영향을 미쳤다.[10] 어떤 경우에는 새로운 지방 토지대장의 시행으로 인해 가구가 낡은 황책(Yellow Registers)을 대체하여 토지 등록부를 취득하게 되었다.[11]정부의 은 수입 필요성으로 인해, 무역 산업이 번성하여 은이 과잉 생산된 남동부 해안에서부터 일조편법이 시행되었다.[7] 일조편법은 다양한 지역과 조합에서 시행된 여러 가지 조치들을 포함하였다. 이러한 조치에는 토지 배정에 대한 의무 노역으로 납세자를 대체하는 것, 이전의 10년 부과 주기의 리갑제 대신 연간 납부를 도입하는 것, 의무 노역 세금 납부의 대체, 다양한 수수료와 의무 서비스를 단일 지불로 통합하는 것, 그리고 토지 분류의 단순화 등이 포함되었다.[9]

8. 조선과의 관계

1528년 효결숙황후의 상 때, 조선에서 진향사로 파견한 이지방이 행산역에서 이질, 소갈이 발병하여 조문을 가지 못하고 되돌아왔다.[22] 당시 조선 조정에서는 이지방을 수안과 남포로 유배보냈지만, 가정제는 그가 오지는 못했더라도 선물은 주라고 지시하였다.[22] 조선 조정에서는 이지방에게 가정제의 하사품을 내리는 것을 반대하였지만, 先來通事|선래통사중국어 이순종이 황제의 뜻임을 강조하여 선물은 이지방에게 전달되었다.[22]

참조

[1]

서적

Wanli yehuo bian

[2]

서적

Wanli yehuo bian

[3]

서적

Wanli yehuo bian

[4]

웹사이트

Water and Ink Flowing with Feeling: The Painting and Calligraphy of Chen Chun: Exhibit Info

http://www.npm.gov.t[...]

National Palace Museum

2014-01-09

[5]

웹사이트

The Earlier Seven Masters (Qian qi zi 前七子)

http://www.chinaknow[...]

Chinaknowledge - a universal guide for China studies

2016-12-14

[6]

웹사이트

The Eight Talents of the Jiajing Reign-Period 嘉靖八才子

http://www.chinaknow[...]

Chinaknowledge - a universal guide for China studies

2016-12-14

[7]

웹사이트

【明朝の冷血皇帝】 3人の美しい皇后が辿った悲劇的な最後

https://kusanomido.c[...]

2024-11-11

[8]

서적

明代の専制政治

京都大学出版会

[9]

문서

주자가례에 그 사람의 뒤를 이은 사람(후사)은 그사람의 아들뻘로 본다는 조항에 의하여

[10]

문서

도령황후(悼靈皇后)

[11]

문서

가정제의 폭력 후유증으로 인하여 붕어함.

[12]

문서

순비(順妃)

[13]

문서

황제의 대한 반발로 인하여 폐후가 됨.

[14]

문서

덕빈(德嬪)

[15]

문서

자금성 화재 시 황제의 방관으로 인해 질식사로 사망함.

[16]

문서

강빈(康嬪)/영숙강비(榮淑康妃)

[17]

문서

[[융경제]] 즉위 후에 황태후로 추존.

[18]

문서

장경태자의 생모로서 황귀비 진봉.

[19]

문서

애충태자의 생모로서 황귀비 추봉.

[20]

문서

성평공주(成平公主)/대장공주(大長公主)

[21]

문서

안태공주(安泰公主)

[22]

문서

중종 65권, 24년(1529 기축 / 명 가정(嘉靖) 8년) 5월 27일(신유) 5번째기사, 진위사의 선래 통사 이순종이 이지방의 사명 수행에 관한 일을 고하다

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com