개발제한구역

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

개발제한구역은 도시의 무분별한 확산을 막고 자연환경을 보전하기 위해 설정되는 구역이다. 1971년 대한민국에서 처음 시행되었으며, 서울, 부산 등 대도시권 근교에 지정되어 건축, 토지 형질 변경 등 개발 행위가 제한된다. 개발제한구역은 도시의 무질서한 확산 방지, 자연환경 보전, 도시민의 건전한 생활환경 확보 등을 목적으로 한다. 영국, 캐나다, 호주 등 세계 여러 국가에서도 유사한 목적으로 그린벨트 정책을 시행하고 있으며, 주택 가격 상승, 도시 스프롤 현상 증가 등의 비판도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 도시 계획 - 슬럼

슬럼은 열악한 주거 환경과 빈곤이 연관된 밀집 주거 지역으로, 낮은 주택 품질, 부족한 기반 시설, 불안정한 토지 소유권 등의 특징을 가지며, 사회 문제들을 야기하여 다양한 해결 전략이 제시되지만 사회·경제적 불평등 해소 없이는 해결이 어렵다. - 도시 계획 - 교외

교외는 도시 주변 지역을 뜻하는 말로, 도시 팽창과 교통 발달로 주거 기능을 담당하며, 국가별로 정의와 형태가 다르고, 특히 제2차 세계 대전 후 북미 지역에서 급속히 발전했다. - 행정법 - 국가배상법

국가배상법은 공무원의 불법행위로 국민에게 발생한 손해에 대해 국가 또는 지방자치단체가 배상 책임을 지는 법률로, 공무의 위탁을 받은 자도 포함되며 외국인의 청구는 상호주의에 따라 제한될 수 있고, 특정 직무 수행 중인 군인 등은 다른 법률에 의해 보상이 이루어지는 경우 국가배상 청구가 제한될 수 있으며, 영조물 하자에 대한 국가 책임과 국가배상청구권의 소멸시효, 배상심의회 절차, 그리고 국가이중배상금지에 대한 헌법 규정의 합헌성을 규정한다. - 행정법 - 공권력

공권력은 공공의 이익을 위해 정당하고 합법적으로 사용되는 물리적이고 유형적인 힘을 의미하며, 1789년 프랑스 인권 선언에서 처음 사용되었고, 경찰이나 군대를 지칭하기도 한다.

| 개발제한구역 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 정의 | 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연 환경을 보전하기 위해 설정된 개발 제한 구역 |

| 목적 | 도시 확산 방지 자연환경 보전 시민들에게 쾌적한 환경 제공 |

| 특징 | 개발 제한 농업 및 녹지 공간 유지 여가 및 휴식 공간 제공 |

| 역사 | |

| 기원 | 영국 (1930년대) |

| 주요 시행 국가 | 영국 대한민국 독일 캐나다 미국 일본 |

| 대한민국 개발제한구역 | |

| 도입 시기 | 1971년 |

| 목적 | 도시의 무질서한 확산 방지 도시 주변의 자연환경 보전 안보 목적 (과거) |

| 지정 현황 | 전국 주요 도시 주변 |

| 주요 규제 내용 | 건축물의 신축, 증축 제한 |

| 문제점 | 재산권 제한 지역 간 불균형 심화 |

| 개선 방향 | 규제 완화 주민 지원 확대 환경 보전과의 조화 |

| 그린벨트 (Green belt) 종류 (일본) | |

| 도시 계획법에 따른 규제 | 시가지 주변의 개발을 억제하는 구역 |

| 녹지 보전법에 따른 규제 | 뛰어난 자연환경을 보전하는 구역 |

| 생산 녹지 지구 | 농업 생산 활동을 위한 토지 구역 |

| 장점 및 단점 | |

| 장점 | 도시의 무질서한 확산 방지 자연환경 보전 농업 및 녹지 공간 유지 시민들에게 쾌적한 환경 제공 |

| 단점 | 재산권 제한 지역 간 불균형 심화 개발 지연으로 인한 경제적 손실 |

| 관련 정책 및 법률 | |

| 대한민국 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 |

| 일본 | 도시 계획법 녹지 보전법 |

2. 역사

개발제한구역, 즉 그린벨트의 개념은 고대에서도 찾아볼 수 있다. 고대 이스라엘의 레위족 마을 주변 토지 이용에 대한 기록이나[33], 7세기경 이슬람교의 창시자 무함마드가 메디나 주변 12마일 내 나무 벌채를 금지한 것이 그 예시다.[3]

근대적인 그린벨트 개념은 유럽에서 시작되어 발전했다. 16세기 영국 잉글랜드의 엘리자베스 1세가 흑사병 확산을 막기 위해 런던 주변 건축을 금지한 사례가 있으나[4], 본격적인 정책적 논의는 19세기 말 이후 영국에서 도시의 무분별한 확산을 막고 전원 지역을 보존하려는 움직임 속에서 나타났다.[5][6] 특히 영국의 전원도시 구상은 도시와 농촌 지역 사이에 녹지대를 설정하는 아이디어를 제시하며, 1924년 암스테르담에서 열린 국제 도시 계획 회의 결의안 채택 등 세계 여러 나라의 광역 녹지 계획에 영향을 미쳤다.

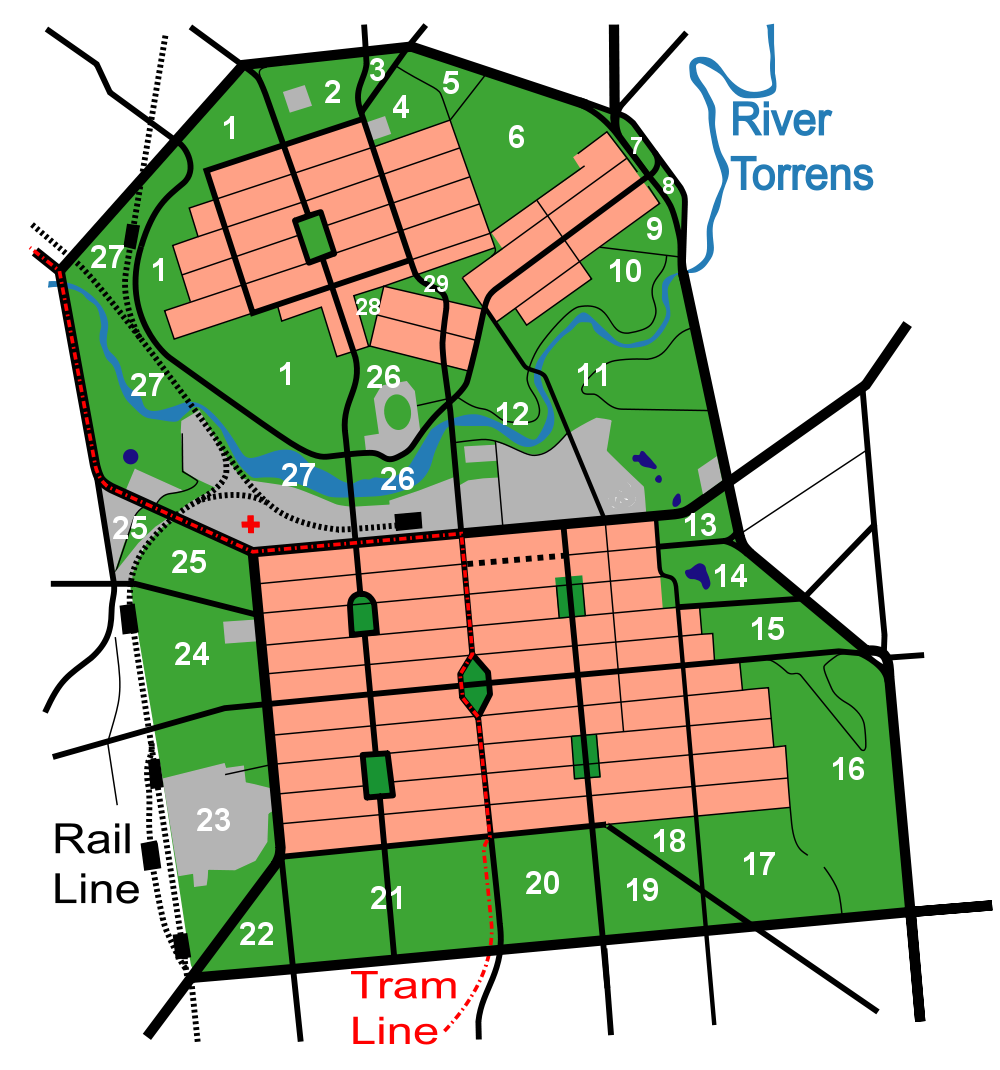

오늘날 그린벨트는 세계 여러 나라에서 다양한 형태로 운영되고 있다. 캐나다 온타리오주에는 오타와 녹지대와 골든 호스슈 녹지대가 있으며[8], 오타와의 그린벨트는 국립 수도 위원회가 관리한다.[9] 호주 애들레이드에는 도심을 둘러싼 약 7.6km2 규모의 애들레이드 파크 랜드가 조성되어 있다. 미국에서는 그린벨트와 유사한 개념으로 공원 등 소규모 녹지를 포함하는 '그린 스페이스(Green Space)'라는 용어가 더 일반적으로 사용된다.[35]

2. 1. 유럽

1580년 잉글랜드의 엘리자베스 1세는 흑사병의 확산을 막기 위해 런던 시 주변 약 4.83km 폭의 지역에 새로운 건물 건설을 금지했다. 그러나 이 법은 널리 시행되지 않았고, 포고령의 효력을 감소시키는 면제를 구매하는 것이 가능했다.[4]현대에 들어와 이 용어는 광범위한 대로가 역사적인 도시의 중심부로부터 새로운 개발을 분리하는 데 점점 더 많이 사용되었던 유럽 대륙에서 유래되었다. 특히 비엔나의 링슈트라세가 대표적이다. 녹지대 정책은 지속적인 농촌 인구 유출에 직면한 영국에서 처음 시작되었다. 이 용어 자체는 1875년 옥타비아 힐에 의해 런던의 성장에 관련하여 처음 사용되었다.[5][6] 1890년부터 다양한 제안이 제시되었지만, 가장 먼저 광범위한 지지를 얻은 것은 1919년 런던 협회가 "대런던 개발 계획"에서 제시한 것이다. CPRE과 함께 그들은 도시의 무분별한 확산을 막기 위해 최대 약 3.22km 폭의 연속적인 녹지대를 조성하고 그 너머에서 새로운 개발이 이루어질 수 있도록 로비를 벌였다.

영국에는 16716km2 또는 12.4%[7]의 면적을 차지하는 14개의 녹지대가 있으며, 스코틀랜드에는 164km2의 면적이 있다. 이에 대한 자세한 내용은 녹지대 (영국)을 참조하면 된다.

"녹지대"의 개념은 최근 몇 년 동안 "녹지 공간"뿐만 아니라 21세기의 지속 가능한 개발의 중요한 측면인 모든 도시 및 도시 주변의 녹지 공간을 포함하는 "녹지 구조"까지 포괄하도록 발전했다. 유럽 위원회의 [https://web.archive.org/web/20060329125020/http://www.map21ltd.com/COSTC11-book/index.htm COST Action C11] (COST - 유럽 과학 기술 협력)은 [https://web.archive.org/web/20060329125428/http://www.map21ltd.com/COSTC11-book/pdfs/b-Cases.pdf "녹지 구조 계획의 사례 연구"]를 수행하고 있으며, 15개 유럽 국가가 참여하고 있다.

1994년 스웨덴 의회의 법률은 스톡홀름과 그 북쪽에 있는 인접한 솔나 시의 일련의 공원을 왕립 국립 도시 공원이라고 불리는 "국립 도시 공원"으로 선포했다.

2. 2. 대한민국

대한민국에서는 1965년 한국도시계획가협회가 런던 계획의 영향을 받아 서울과 인천 사이 개발 축을 따라 녹지대와 위성 도시를 포함하는 수도권 도시 계획을 개발하였다.[25] 이후 1971년 7월 30일, 계속되는 개발로 급격히 성장하는 서울의 무분별한 팽창을 막기 위해 당시 도시계획법에 근거하여 처음으로 '개발 제한 구역' 제도를 시행하였다.[25] 이는 한국 전쟁 이후 급격한 도시화와 경제 성장 과정에서 토지 이용 규제의 필요성이 커졌기 때문이다.[26]개발 제한 구역은 도시 주변의 녹지 공간을 확보하여 도시의 무질서한 확산을 방지하고, 도시민에게 휴식 공간을 제공하며, 환경을 보전하는 것을 주요 목적으로 한다. 또한, 국가 안보를 위한 북부 지역 통제, 서울 주변의 불법 교외 빈민가 제거, 토지 투기 억제, 농지 보호, 환경 및 천연 자원 보호 등 다양한 목표를 가지고 도입되었다.[25] 현재 개발 제한 구역은 수도권과 부산 등 일부 대도시권 근교 지역에 설정되어 있다.

개발 제한 구역 내에서는 건축물의 신축이나 증축, 용도 변경, 토지의 형질 변경 및 분할 등의 행위가 엄격히 제한된다. 그러나 구역 지정 목적에 위배되지 않는 범위 내에서 국민 생활의 편익을 위한 최소한의 시설 설치는 허가권자의 승인 및 허가를 받아 예외적으로 허용될 수 있다.[38] 토지이용계획확인서 상에서는 개발 제한 구역이 녹색 선으로 표시된다.[39][40]

도입 당시 녹지대의 경계가 공공의 의견 수렴이나 해당 지역의 기존 마을 상황을 충분히 고려하지 않고 다소 성급하게 설정되었다는 비판이 있다.[26] 이로 인해 구역 내 토지 소유자들은 재산권 행사에 제약을 받게 되었고, 주택 및 부동산 가격 하락으로 경제적 손실을 겪기도 했다.[26] 하지만 개발 제한 구역은 자연 보존, 대기 질 개선, 도시 인프라 및 공공 서비스의 효율성 증진 등 긍정적인 효과도 가져왔다.[26]

2. 3. 일본

일본에서도 여러 도시에 그린벨트 개념이 도입되거나 유사한 정책이 추진되었다.- 삿포로시: 도시 외곽을 녹지로 둘러싸는 '환상 그린 벨트 구상'을 추진했으며, 모에레누마 공원과 미야오카 공원 등이 이 구상의 일부로 조성되었다.

- 치토세시: 시민들의 휴식, 놀이, 모임을 위한 공간을 제공하기 위해 총 길이 약 1km의 그린벨트를 설치했다.[30]

- 하코다테시: 1934년 발생한 하코다테 대화재 이후 복구 과정에서 하코다테산 기슭에 화재 확산을 막기 위한 방화선 목적으로 그린벨트를 조성했다.

- 센다이시: '센다이 그린벨트 구상'을 통해 벼농사 지역을 보전하는 그린벨트 지구를 설정했다.

- 수도권: 1945년 전재 부흥 도시 계획의 일환으로 시가지 외곽에 녹지대(그린벨트)를 설치하는 방안이 포함되었다. 이는 1958년 수도권 정비 계획에도 반영되었으나, 1965년 수도권 정비법 개정으로 그린벨트 구상은 공식적으로 철회되었다. 해당 계획 부지에는 이후 다마 전원 도시 등이 개발되었다.

- 모리야시: 도시 미관과 환경 개선을 위해 가로수를 포함한 그린벨트를 조성하여 기존 공업 단지와 구분되는 도시 환경을 만들고자 했다.

3. 목적

개발제한구역을 지정하는 국가들은 다음과 같은 주요 목적을 가진다.[32]

- 도시의 무질서한 확산을 방지한다.

- 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시 생태계의 건강성을 유지한다.[25]

- 도시민에게 쾌적하고 건전한 생활 환경을 제공하며, 도시 지역 내 대기 질 개선에 기여한다.[1][2]

- 교외 지역으로 흡수될 위험이 있는 농촌 공동체의 고유한 특성과 경관을 보호한다.[25]

- 도시 거주자들이 교육 및 휴양 활동을 위해 농촌 지역에 쉽게 접근할 수 있도록 보장한다.

이 외에도 개발제한구역(그린벨트)은 여러 긍정적인 효과를 제공한다.

- 도시나 마을 인근에서 걷기, 캠핑, 자전거 타기 등 다양한 여가 활동을 즐길 수 있는 열린 공간을 제공한다.

- 야생 식물, 동물 및 기타 야생 동물에게 중요한 서식지이자 생태 통로 역할을 한다.[20]

- 깨끗한 공기와 수자원을 함양하고[1][2], 도시 지역보다 양호한 토양 환경을 유지하는 데 도움을 준다.

- 인접 도시 내 토지 이용의 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다.

개발제한구역의 개념은 영국의 전원도시 구상에서 영향을 받았다. 이는 교외화 현상을 완화하고 계획적인 도시 성장을 유도하기 위해 도심부와 위성 도시 사이에 넓은 녹지대(그린벨트)를 설정하는 아이디어로, 이후 세계 여러 나라의 광역 녹지 계획 수립에 중요한 참고 사례가 되었다. 예를 들어, 1924년 암스테르담에서 개최된 국제 도시 계획 회의에서는 시가지 외곽 그린벨트 설치를 포함한 결의안이 채택되기도 했다.

그러나 개발제한구역의 실제 효과와 영향은 해당 지역의 지리적 여건이나 국가 정책 방향에 따라 다르게 나타날 수 있다. 때로는 개발 압력에 의해 도시-농촌 경계 지역의 녹지가 잠식되거나, 개발이 그린벨트를 건너뛰어 진행되면서 그린벨트로 인해 모도시와 분리된 위성 도시가 형성되기도 한다. 이러한 위성 도시는 행정적으로는 독립적일 수 있으나, 기능적으로는 모도시에 종속된 교외 지역의 성격을 띠는 경우가 많다.

4. 효과 및 이점

개발제한구역을 지정하는 국가들에서는 다음과 같은 정책 목표를 가지고 있다.[32]

- 도시의 무질서한 확산 방지

- 도시 주변의 자연 환경 보전

- 도시민의 건전한 생활환경 확보

- 도시 지역 내 대기 질 향상[1][2]

- 교외 지역으로 흡수될 수 있는 농촌 공동체의 고유한 특성 보호[25]

- 도시 거주자들이 교육 및 휴양 기회를 얻고 농촌 지역에 쉽게 접근할 수 있도록 보장

개발제한구역(그린벨트)은 다음과 같은 여러 이점도 제공한다.

- 도시, 타운 또는 인접 지역 근처에서 걷기, 캠핑, 자전거 타기 등을 즐길 수 있는 구역 제공

- 야생 식물, 동물 및 야생 동물을 위한 연속된 서식지 네트워크 제공[20]

- 더 깨끗한 공기와 물[1][2]

- 인접 도시 내 지역의 더 나은 토지 이용

개발제한구역의 효과는 위치와 국가에 따라 다르게 나타날 수 있다. 때로는 도시-농촌 경계 지역의 개발 압력으로 인해 그 경계가 모호해지기도 하며, 개발이 그린벨트를 건너뛰어 이루어지면서 위성 도시가 형성되기도 한다. 이런 위성 도시는 그린벨트로 인해 물리적으로는 분리되어 있지만, 실제로는 독립된 공동체라기보다는 교외와 유사한 기능을 수행하게 되는 경우가 있다.

영국의 그린벨트는 1955년 잉글랜드에서 처음 도입되었는데, 이는 대규모 시가지의 물리적 확장을 막고 인접한 도시와 마을이 하나로 합쳐지는 것을 방지하기 위함이었다.[16] 그러나 영국 내에서는 그린벨트가 주택 건설을 가로막는 주요 요인 중 하나라는 비판도 제기된다. 물론 주택 건설을 제약하는 다른 요인으로는 지역 계획상의 토지 사용 제한 약정이나 개발업자들의 토지 비축 등도 있다. 최근 일부 지방 당국에서는 주택 공급 목표를 달성하기 위한 방안 중 하나로 그린벨트 축소를 검토하고 있다. 비판론자들은 그린벨트가 본래 목적인 농촌 및 개방 공간 보존에 실패했다고 주장하기도 하지만, 이러한 주장은 도시 근교 농업과 같이 정원 가꾸기를 포함하며 특히 은퇴자들에게 유익한 여러 이점을 간과한다는 반론도 있다. 또한, 1946년 애틀리 내각이 수도권 집중을 완화하고(지역 불균형 해소) 도시 내 교통 체증을 피하려 했던 전략적 목표를 고려하지 않은 비판이라는 지적도 있다.

그린벨트의 개발 제한은 1946년 신도시법과 1981년 신도시법에 따라 계획되고 정부 지원을 받은 신도시 건설을 통해 일부 완화되었다. 이를 통해 그린벨트 외곽 지역에 새로운 주택, 인프라, 사업체 등이 들어섰다. 그러나 지속 가능한 대규모 개발이 충분히 이루어지지 않으면, 기존 도시 내부의 빈 땅을 채우는 방식의 채움 개발로 인해 도시 녹지 공간이 사라지는 문제가 발생할 수 있다. 신규 정착지 조성이 부족하거나 그린벨트 외부 확장이 미흡하거나 그린벨트 축소가 제대로 이루어지지 않아, 기존 도시 내에서 산업 및 상업용으로 적합했던 많은 갈색지 부지가 사라지기도 했다.[17]

개발제한구역 아이디어는 영국의 전원도시 구상에서 비롯되었다. 교외화를 막기 위해 도심부를 포함한 중심 도시와 교외의 위성 도시 사이에 녹지대(그린벨트)를 두는 개념은 전 세계 광역 녹지 계획에 큰 영향을 미쳤다. 예를 들어, 1924년 암스테르담에서 열린 국제 도시 계획 회의에서는 시가지 외곽에 그린벨트를 설치하는 내용을 포함한 6개 조항의 결의가 채택되기도 했다.

5. 비판

개발제한구역의 지정 목적과 실제 효과에 대해서는 다양한 해석과 함께 비판적인 시각이 존재한다. 흔히 공중 보건 증진이나 환경 보호와 같은 공익적 목적이 강조되지만, 실제로는 구역 내 기존 거주민, 특히 토지를 소유한 이들의 자산 가치를 보호하기 위한 수단이라는 주장이 제기된다.[36] 이러한 비판은 개발제한구역이 제공하는 실질적인 혜택에 대한 의문으로 이어진다. 예를 들어, 개발제한구역을 여가 목적으로 활용하는 인구는 제한적이며, 대기 오염이나 수질 오염 개선에 미치는 직접적인 영향도 크지 않다는 지적이 있다.[36][14]

오히려 개발제한구역 지정이 의도치 않은 부작용을 낳는다는 비판이 많다. 대표적으로 주택 공급을 제한하여 집값 상승을 부추기고,[36][14] 도시 외곽으로 개발 압력을 밀어내어 결과적으로 도시 팽창(스프롤 현상)을 심화시킨다는 점이 지적된다.[15][37]

경제적인 관점에서도 비판이 제기된다. 마크 페닝턴과 같은 학자나 경제 연구소와 같은 싱크탱크는 개발제한구역이 주택 시장의 수요와 공급을 왜곡하고, 결과적으로 높은 주택 가격을 유지시켜 도시 전체의 경쟁력을 저해한다고 주장하며 구역 축소 또는 폐지를 요구하기도 한다.[14]

영국의 경우, 1955년 도입된 그린 벨트(Green Belt) 제도가 주요 도시 주변의 주택 건설을 가로막는 주요 원인 중 하나로 비판받는다.[16][17] 그린 벨트가 본래 목적인 녹지 보존과 도시 확산 방지에 실패했다는 지적도 있지만,[17] 도시 근교 농업 활성화와 같은 긍정적 측면[11][12][13] 또는 신도시 개발을 통한 제한 완화 노력[17] 등 다양한 측면을 고려해야 한다는 시각도 있다.

결론적으로 개발제한구역 제도는 그 취지에도 불구하고, 실제 운영 과정에서 다양한 사회경제적 문제와 비판에 직면하고 있다.

5. 1. 집값 문제

개발제한구역 설정의 효과와 동기에 대해서는 다양한 해석이 존재한다. 일부에서는 개발제한구역이 이미 그 안에 거주하는 주민들, 특히 토지 소유자들이 자신들의 자산 가치를 보존하고 부동산을 통해 이익을 얻기 위한 수단으로 만들어졌다고 주장한다.[36] 개발제한구역의 공식적인 명분은 주로 공중 보건 증진과 환경 보호이지만, 실제로는 개발제한구역에서 여가를 즐기는 사람이 적고, 깨끗한 공기나 물 공급과 직접적인 연관성이 부족하다는 비판도 제기된다. 오히려 개발제한구역 지정이 해당 지역의 주택 공급을 제한하여 수요를 충족시키지 못하게 만들고, 결과적으로 집값 상승을 유발하며 여러 사회경제적 문제를 야기한다는 주장이 있다.[36]경제적으로 활성화된 도시 주변에 설정된 개발제한구역 내 주택은 상당한 프리미엄을 가질 수 있다. 이는 주택 구매의 동기가 되기도 하고, 개발제한구역 지정의 결과로 나타나기도 한다. 또한, 개발제한구역은 은퇴자들에게 인기가 높으며, 소규모 주택의 단기 임대보다는 장기 거주 목적의 수요가 많아 경제적으로 더 안정적인 경향을 보인다.[10] 도시 자체의 주택 수요가 공급을 초과할 경우, 교통 연결성이 좋은 개발제한구역 내 주택은 도시 내 주택과 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 된다.[10] 더 나아가 개발제한구역 내 주택은 주변의 보호된 경관, 휴식 공간, 그리고 자연 보존이라는 가치 자체만으로도 미래 가치가 보장되는 프리미엄을 얻는다.[10]

주택 시장 측면에서 보면, 개발제한구역 내부와 바로 인접한 외부 지역은 경제적 자유주의 원칙이 적용되는 일반적인 시장과 비교했을 때 더 큰 불확실성을 띠기도 한다.[10] 개발제한구역 내 주택은 정의상 인근의 보호된 경관을 확보하고 있다.[10] 도시의 부유층 밀집 지역과 마찬가지로, 개발제한구역 내의 부유한 주민들은 현재의 지역화된 부르주아적 현상 유지를 지속하려는 경향을 보일 수 있다. 따라서 개발제한구역이 처음부터 도시보다 더 많은 사회 주택을 확보하지 않는 한, 자연스럽게 더 큰 경제적 부가 특정 계층에 집중되는 경향이 나타날 수 있다.

만성적인 주택 부족 문제가 발생할 경우, 개발제한구역 해제 또는 완화는 가능한 해결책 중 하나로 거론된다. 그러나 이러한 방안은 주택 부족 상황에서 이익을 얻는 개인 임대인 등 기존 기득권 세력의 저항에 부딪힐 수 있다. 이들은 예를 들어 도시 전체의 신규 주택 건설을 제한하도록 로비 활동을 벌일 수도 있다. 개발제한구역의 본래 목적인 공중 보건 향상, 도시 농업 활성화, 환경 보호 등은 좋은 의도에서 시작되었을 수 있지만, 다른 정책 수단에 비해 그 효과가 제대로 실현되지 못할 수 있다는 지적도 있다.

마크 페닝턴(Mark Pennington)과 같은 학자나 경제 연구소(Institute of Economic Affairs)와 같은 경제 중심의 싱크탱크를 포함한 비판가들은 많은 개발제한구역의 축소 또는 폐지를 주장한다. 이들은 개발제한구역 제도가 가진 근본적인 한계에 주목한다. 대부분의 경우, 극히 일부의 인구만이 여가 목적으로 개발제한구역을 이용하며, 깨끗한 공기나 물 확보와 개발제한구역 사이에 강력한 인과관계가 없다고 주장한다. 오히려 이들은 도시를 개발제한구역으로 묶는 결정이 해당 구역 내 주택 공급을 막아 수요를 충족시키지 못하게 함으로써 높은 주택 가격을 더욱 악화시키고, 전반적인 도시 경쟁력을 저해하는 결과를 낳는다고 본다.[14]

5. 2. 도시 스프롤 현상의 증가

개발제한구역이 오히려 도시 팽창(스프롤 현상)을 심화시킨다는 비판이 있다. 도시 개발이 인접한 미개발 지역으로 확산되는 현상을 스프롤 현상이라고 하는데, 개발제한구역이 도시 외곽으로 무한정 확장되지 않기 때문에 개발 압력이 구역 너머의 더 먼 지역으로 밀려나 성장을 촉진한다는 것이다.[15][37] 결국, 개발제한구역이 없었다면 개발되지 않았을 수도 있는, 도시 중심부에서 훨씬 더 멀리 떨어진 지역의 개발을 유발하여 결과적으로 도시 팽창을 증가시킨다는 주장이다.대표적인 예시로 오타와의 교외 지역인 캐나타와 오를레앙이 자주 언급된다. 이 두 지역은 오타와 개발제한구역 외곽에 위치하며 폭발적인 성장을 겪고 있다.[15] 이러한 현상은 여러 문제를 야기한다. 외곽 지역 주민들은 도심의 직장까지 더 먼 거리를 통근해야 하며, 대중교통 접근성도 나빠진다. 또한, 사람들은 높은 교통량을 처리하도록 설계되지 않은 개발제한구역을 통과하여 통근하게 되면서, 개발제한구역의 본래 기능을 훼손할 뿐만 아니라 도시의 지속 가능성을 해칠 수도 있다는 비판이 제기된다.[37][15]

한편, 개발제한구역이 실제로는 미래의 고속도로나 다른 간선도로 건설을 위한 토지 예비지 역할을 하는 경우도 있다. 예를 들어 토론토 북쪽의 온타리오 407번 고속도로 일부 구간이나 오타와 남쪽의 헌트 클럽 로드, 리치몬드 로드 등이 그러한 사례이다. 이것이 처음부터 계획된 것인지, 아니면 후임 행정부가 남겨진 토지를 활용한 결과인지는 논란의 여지가 있다.

6. 세계 각국의 그린벨트

그린벨트의 개념은 고대에서도 찾아볼 수 있다. 이스라엘의 레위족 마을 주변 토지 이용에 대한 기록이나[33], 7세기 이슬람교의 창시자 무함마드가 메디나 주변 12마일 내 나무 벌채를 금지한 것이 그 예이다.[3] 1580년 잉글랜드의 엘리자베스 1세는 흑사병 확산을 막기 위해 런던 시 주변 약 4.83km 폭 지역에 신축 건물을 금지했으나, 면제를 통해 개발이 가능하여 엄격하게 시행되지는 않았다.[4][34]

현대적인 그린벨트 개념은 유럽 대륙에서 시작되었는데, 특히 오스트리아 비엔나의 링슈트라세처럼 넓은 도로가 역사적 도심과 새로운 개발 지역을 분리하는 사례가 대표적이다. 이후 영국에서 본격적인 그린벨트 정책 논의가 시작되었다. 1875년 옥타비아 힐이 런던의 성장을 언급하며 이 용어를 처음 사용했고[5][6], 1890년대부터 다양한 제안이 나왔다. 1919년 런던 협회가 '대런던 개발 계획'에서 제안한 그린벨트 구상이 광범위한 지지를 얻었으며, CPRE 등은 도시의 무분별한 확산을 막기 위해 최대 약 3.22km 폭의 그린벨트 조성을 주장했다.[35]

현재 영국에는 14개의 그린벨트가 있으며, 총 면적은 16716km2로 잉글랜드 전체 면적의 약 13%(또는 12.4%[7])에 해당한다. 주요 그린벨트는 다음과 같다.

- 수도권 개발제한구역: 5100km2 (약 약 5099.66km2)

- 노스웨스트 개발제한구역: 2600km2 (약 약 2597.75km2)

- 사우스 요크셔 및 웨스트 요크셔 개발제한구역: 2600km2 (약 약 2597.75km2)

- 웨스트 미들랜즈 개발제한구역: 2300km2 (약 약 2299.90km2)

스코틀랜드에도 164km2 면적의 그린벨트가 있다. 자세한 내용은 개발제한구역 (영국) 문서를 참조할 수 있다.

다른 국가들의 사례는 다음과 같다.

- 캐나다: 온타리오주의 오타와 그린벨트와 골든 호스슈 그린벨트가 유명하다.[8] 오타와 그린벨트는 20350ha 면적으로 국립 수도 위원회(NCC)가 관리하며[9], 1956년 지정된 캐나다에서 가장 오래된 그린벨트이다.[18] 골든 호스슈 그린벨트는 토론토 광역권 등을 둘러싼 7300km2의 지역으로, 오크 리지스 모레인과 나이아가라 단구 등 환경적으로 민감한 지역을 포함하며 2005년 그린벨트법으로 보호되고 있다. 브리티시컬럼비아주의 농업 토지 보호 구역과 퀘벡주의 농업 지대 보호 정책도 유사한 역할을 한다.

- 미국: '그린 스페이스' 또는 도시 성장 경계선(Urban Growth Boundary, UGB)이라는 용어가 더 흔하게 사용된다. 오리건주, 워싱턴주, 테네시주는 UGB 설정을 의무화하고 있다. 주요 UGB 채택 도시로는 포틀랜드, 트윈 시티스, 버지니아 비치, 렉싱턴(1958년 미국 최초[27]), 마이애미-데이드 카운티 등이 있다. 뉴딜 정책 시기에는 에버니저 하워드의 전원도시 구상에 영향을 받아 그린벨트, 그린힐스, 그린데일 세 곳의 계획 공동체가 건설되었다. 샌프란시스코 베이 지역의 20개 이상 도시, 뉴욕시의 스태튼 아일랜드 그린벨트와 브루클린-퀸스 그린웨이, 오스틴의 바톤 크릭 그린벨트, 보이시의 보이시 그린벨트, 보스턴의 에메랄드 네클리스, 시카고의 공원 및 대로 시스템 등 다양한 형태의 그린벨트 및 녹지 공간이 존재한다. 앤아버는 도시 주변 농지에 대한 보존 권리를 확보하고 있지만 도시 성장 경계선을 설정하지는 않았다. 도시의 초기 계획에는 주변 타운십의 참여가 포함되지 않았지만, 적어도 4개의 타운십이 직접 참여했거나 도시 주변의 농지를 보호하기 위한 자체 노력을 시작했다.

- 호주: 애들레이드의 애들레이드 파크 랜드(7.6km2)는 1837년 계획되어 도심을 완전히 둘러싸고 있으며, 애들레이드 힐스의 자연 녹지대는 도시의 성장 경계를 형성하고 기온 조절 역할도 한다. 멜버른 인근 Nillumbik 자치구 의회 지역은 "녹색 지구"로 지정되어 고밀도 개발이 제한된다. 시드니는 세 면이 국립공원으로 둘러싸여 있으며, 웨스턴 시드니 파크랜드가 부분적인 녹지대 역할을 한다.

- 뉴질랜드: '타운 벨트(Town Belt)'라는 용어를 사용한다. 더니든 타운 벨트는 1860년대 오타고 골드 러시 당시 도시의 급속한 성장기에 계획된 세계에서 가장 오래된 녹지대 중 하나이다. 도심을 세 면(네 번째 면은 도시 항구)에서 둘러싸고 있다. 해밀턴 타운 벨트, 케임브리지 타운 벨트(10 체인 폭, 약 201m[24]), 웰링턴 타운 벨트도 있다.

- 이란: 테헤란의 녹지대는 지속적으로 확장되어 1979년 29km2에서 2017년 530km2로 늘어났으며, 도시 기후 완화에 기여하고 있다.[22][23] 테헤란 시정부는 매년 녹지대를 10km2씩 늘리겠다는 목표를 발표했다.

- 일본: 영국의 전원도시 구상과 대 런던 계획의 영향을 받았다. 1924년 암스테르담 국제 도시 계획 회의 결의에도 그린벨트 설치가 포함되었다. 삿포로시의 "녹화 환상 그린 벨트 구상" (예: 모에레누마 공원, 미야오카 공원), 치토세시의 그린 벨트[30], 하코다테의 하코다테 대화재 복구 시 조성된 방화 목적 그린벨트, 센다이시의 그린 벨트 지구 등이 있다. 수도권에서는 1958년 수도권 정비 계획에 그린벨트 구상이 포함되었으나 1965년 법 개정으로 철회되었고, 그 계획지에는 다마 전원 도시 등이 포함되어 있다. 모리야시는 가로수 중심의 그린벨트를 조성했다.

- 브라질: 상파울루시 녹지대 생물권 보전 지역(GBBR)은 1994년 시민 운동으로 시작되어 73개 지자체에 걸쳐 약 17000km2를 포함하며, 대서양림 생태계 보전에 기여한다. 약 2,300만 명이 거주하며, 6000km2 이상의 숲과 생태계 서비스를 제공한다.

- 도미니카 공화국: 산토도밍고 그린벨트는 수도 산토도밍고의 국립구를 둘러싸며 물과 자연 보호, 도시 확장 규제를 목표로 한다.[20] 미국의 국립 공원 모델의 영향을 받았으나[21], 무분별한 도시화와 지역 사회와의 갈등 문제도 겪고 있다.[19][20][21]

- 기타 유럽: 유럽 녹지대, 세르비아 베오그라드의 반지차 숲, 독일 녹지대, 쾰른 안팎 녹지대, 프랑스 파리의 파리 남부 쿨레 베르트 및 북부 쿨레 베르트, 프롬나드 플란테, 렌 녹지대, 오스트리아 비엔나 숲, 이탈리아 밀라노의 파르코 아그리콜로 수드 밀라노 등이 있다.

"그린벨트" 개념은 최근 "녹지 공간"을 넘어 도시 및 주변 지역의 모든 녹지를 포괄하는 "녹지 구조(Green Infrastructure)"로 발전하고 있으며, 이는 21세기 지속 가능한 개발의 중요한 요소로 간주된다. 유럽 위원회의 https://web.archive.org/web/20060329125020/http://www.map21ltd.com/COSTC11-book/index.htm COST Action C11 (COST) 프로젝트는 유럽 15개국의 https://web.archive.org/web/20060329125428/http://www.map21ltd.com/COSTC11-book/pdfs/b-Cases.pdf "녹지 구조 계획의 사례 연구"를 수행하고 있다.

7. 대한민국

대한민국에서는 1965년 한국도시계획가협회가 영국의 대런던 계획의 영향을 받아 서울과 인천 사이의 개발 축을 따라 녹지대와 위성 도시를 포함하는 수도권 도시 계획을 구상한 바 있다.[25]

이후 1971년 7월 30일, 당시 새로 제정된 도시계획법에 근거하여 서울의 무분별한 팽창을 막기 위해 '개발제한구역'이라는 이름으로 공식적인 그린벨트 제도가 처음 도입되었다.[25] 도입 목적에는 서울의 팽창 억제 외에도 국가 안보를 위한 북부 지역 통제, 서울 주변의 불법 교외 빈민가 제거, 토지 투기 억제, 농지 보호, 환경 및 천연 자원 보호 등 다양한 목표가 포함되었다.[25]

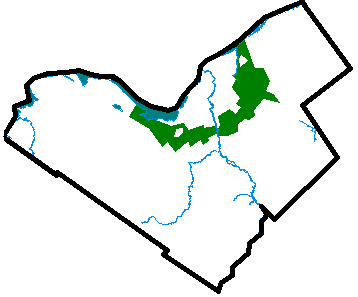

현재 개발제한구역은 수도권과 부산 등 일부 대도시권 근교 일대에 지정되어 있다.[25][38] 토지이용계획확인서상에서는 '개발제한구역'으로 명칭되며 녹색 선으로 표시된다.[39][40] 개발제한구역 내에서는 건축물의 신축 및 증축, 용도 변경, 토지의 형질 변경, 토지 분할 등의 행위가 엄격히 제한된다. 다만, 구역 지정 목적에 위배되지 않는 범위 내에서 국민 생활의 편익 증진을 위한 최소한의 시설 설치는 허가권자의 승인 및 허가를 받아 예외적으로 허용될 수 있다.[38]

한국 전쟁 이후 급격한 도시화와 경제 성장 과정에서 토지 이용 규제의 필요성이 커졌으나, 개발제한구역의 경계 설정은 다소 성급하게 이루어졌다는 평가가 있다. 특히, 구역 설정 과정에서 해당 지역 주민들의 의견 수렴이 부족했고 기존에 형성된 마을들이 충분히 고려되지 못했다는 지적이 제기된다.[26] 이로 인해 개발제한구역 내의 주택 및 부동산 가격이 하락하여 토지 소유자들이 재산상의 손실을 입는 문제가 발생하기도 했다. 그러나 개발제한구역은 자연환경 보전, 대기 질 개선, 도시 기반 시설 및 공공 서비스의 효율성 증진 등 여러 긍정적인 효과를 가져온 측면도 있다.[26]

참조

[1]

서적

2008 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering

IEEE

2008-05

[2]

간행물

Effects of Urban Green Belts on the Air Temperature, Humidity and Air Quality

2017-03-21

[3]

서적

Islamic Perspectives on Sustainable Development

Palgrave Macmillan, University of Bahrain, and Islamic Research and Training Institute

2005

[4]

서적

Underground to Everywhere

Sutton Publishing Limited

[5]

웹사이트

London's green belt: the forgotten strangler of the capital

http://www.theguardi[...]

2022-12-02

[6]

웹사이트

How the battle for Hampstead Heath inspired the National Trust

https://www.hamhigh.[...]

2022-01-12

[7]

웹사이트

Vita Architecture - Building on the Greenbelt

https://vitaarchitec[...]

2024-01-08

[8]

웹사이트

Friends of the Greenbelt Foundation

http://www.ourgreenb[...]

[9]

웹사이트

National Capital Commission :: The National Capital Greenbelt :: History and Culture

http://www.canadasca[...]

National Capital Commission – Commission De La Capitale Nationale

2007-12-07

[10]

서적

The Undercover Economist

Little, Brown

[11]

논문

Growing urban health: Community gardening in South-East Toronto

https://web.archive.[...]

2007

[12]

논문

Strawberry fields forever? Urban agriculture in developed countries: a review

https://link.springe[...]

2013

[13]

논문

Strawberry fields forever? Urban agriculture in developed countries: a review

https://link.springe[...]

2013

[14]

웹사이트

Liberating the Land: The Case for Private Land-Use Planning

http://www.iea.org.u[...]

Institute of Economic Affairs

2013-12-06

[15]

뉴스

How Much Open Space is Enough?

St. Paul Pioneer Press

2007-04-22

[16]

서적

Encyclopedia of the City

Routledge

[17]

문서

Political Barriers To Housebuilding In Britain: A Critical Case Study Of Protectionism & Its Industrial-Commercial Effects

https://books.google[...]

Industrial Systems Research/ Google Books

2013

[18]

문서

Canada’s first Greenbelt Fixing Boundaries: An International Review Of Greenbelt Boundaries

Greg MacDonald, Ryerson University

[19]

웹사이트

Archived copy

http://www.dataurban[...]

2009-08-05

[20]

웹사이트

Grupo Terra Dominicana: Cinturón Verde

http://terradominica[...]

2013-12-06

[21]

간행물

Parks or people? National parks and the case of Del Este, Dominican Republic

http://journals.sage[...]

2001-07

[22]

웹사이트

مساحت کمربند سبز تهران به بیش از ۳۹ هزار هکتار رسید

https://www.mehrnews[...]

2017-01

[23]

웹사이트

طرح کمربند سبز تهران باید تکمیل شود

http://www.fartaknew[...]

[24]

웹사이트

The streets of Cambridge

https://cambridgemus[...]

1989

[25]

문서

Korea's greenbelts: impacts and options for change

1998

[26]

간행물

Urban Containment Policies and the Protection of Natural Areas: The Case of Seoul's Greenbelt

2006

[27]

뉴스

America's First Greenbelt May Be in Jeopardy

https://www.citylab.[...]

2019-05-16

[28]

웹사이트

生駒山系グリーンベルト整備事業

http://www.pref.osak[...]

2024-01-31

[29]

웹사이트

六甲砂防 - 事業概要 {{!}} 그린벨트って何?

https://www.kkr.mlit[...]

2024-01-31

[30]

문서

グリーンベルトってどんなところ? 千歳市都市整備課

https://www.city.chi[...]

[31]

문서

2 大火と都市形成

http://archives.c.fu[...]

[32]

웹인용

시사상식사전: 그린벨트

https://terms.naver.[...]

박문각

2015-07-30

[33]

서적

Islamic Perspectives on Sustainable Development

Palgrave Macmillan, University of Bahrain, and Islamic Research and Training Institute

2005

[34]

서적

Underground to Everywhere

Sutton Publishing Limited

2004

[35]

웹인용

Experience Canada’s capital - Canada.ca

https://www.canada.c[...]

2017-12-22

[36]

웹인용

Liberating the Land: The Case for Private Land-Use Planning

https://iea.org.uk/p[...]

2017-12-22

[37]

뉴스

How Much Open Space is Enough?

St. Paul Pioneer Press (MN)

2007-04-22

[38]

백과사전

그린벨트

https://ko.wikisourc[...]

[39]

웹사이트

전국부동산정보조회시스템

http://kras.gyeongna[...]

[40]

웹사이트

토지이용규제정보서비스

http://kras.gyeongna[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com