리보니아인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리보니아인은 역사적으로 라트비아의 리보니아와 쿠를란트 북쪽 해안에 거주했던 민족이다. 이들은 어업, 농업, 축산업으로 생계를 유지했으며, 다우가바 강을 통해 고틀란드, 러시아, 핀란드, 독일, 스웨덴, 덴마크와 교역하며 문화를 발전시켰다. 12세기 서유럽 선교사들의 기독교 개종 시도로 갈등이 시작되었고, 리보니아 십자군 전쟁을 거치며 독일의 지배를 받았다. 이후 리보니아는 러시아, 스웨덴, 폴란드-리투아니아 연방의 지배를 받으며 라트비아인에게 동화되었고, 19세기 후반에는 언어와 문화가 거의 소멸되었다. 20세기 초, 리보니아인들은 러시아 정교회로 개종하기도 했지만, 제1차 세계 대전과 소련 점령, 제2차 세계 대전을 거치며 큰 피해를 입었다. 1991년 소련 붕괴 이후 라트비아 독립과 함께 소수 민족으로 인정받아 언어와 문화 보존 노력을 이어가고 있으며, 리보니아어 부흥 운동이 진행 중이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 발트핀족 - 에스토니아인

에스토니아인은 발트해 지역에 거주하며 에스토니아어를 사용하는 핀우그리아족 계통의 민족으로, 발트족, 스칸디나비아, 독일, 러시아 등의 영향을 받아 1991년 독립을 회복했으며 북유럽 국가와의 유대감을 가지고 있다. - 발트핀족 - 카렐인

카렐인은 기원전 4000년경 볼가강 중류에서 기원하여 카렐리야 지역에 정착한 민족으로, 역사적으로 분쟁 지역에 위치하며 지배 세력이 여러 차례 바뀌었고, 현재는 러시아 연방의 공화국으로 존속하며 문화와 언어 보존을 위해 노력하고, 카리알라어를 사용하며 러시아 정교, 핀란드 정교, 루터교 등의 종교를 믿는다. - 라트비아의 민족 - 라트갈레인

라트갈레인은 기원이 불확실하지만 5세기에서 6세기 현재 라트비아 비드제메 동부에 거주했던 발트 부족으로, 폴로츠크 공작에게 조공을 바치고 리보니아 십자군 전쟁 당시 리보니아 기사단의 봉신이 되었으며, 다른 발트 부족들과 동화되어 현대 라트비아인 형성에 중요한 역할을 하였다. - 라트비아의 민족 - 오세트인

오세트인은 러시아 북오세티아-알라니아와 조지아 남오세티아에 주로 거주하며 사르마티아인, 특히 알란족의 후예로 여겨지는 이란계 민족으로, 오세티아어를 사용하며 이론인과 디고르인으로 나뉘고, 알라니아 왕국 건설, 몽골 제국 침략, 여러 갈등을 거쳐 현재에 이르렀으며, 독특한 문화와 전통, 아시안니즘 신앙을 지니고 있다. - 러시아의 민족 - 이누이트

이누이트는 북극 지역에 거주하며 수렵과 어업을 통해 생활하고 독특한 문화와 언어를 지닌 민족으로, 현대 사회에서 자치권 확보를 위해 노력한다. - 러시아의 민족 - 쿠르드족

쿠르드족은 이란 고원 북서부에서 기원하여 터키, 이란, 이라크, 시리아 등지에 흩어져 거주하며 독자적인 언어와 문화를 유지하고, 자치와 독립을 추구하는 민족이다.

| 리보니아인 | |

|---|---|

| 일반 정보 | |

| |

| 언어 | 리보니아어, 라트비아어 |

| 종교 | 루터교 |

| 관련 민족 | 기타 발트 핀족 (특히 핀란드인, 에스토니아인, 세토족, 보로족, 보트인, 베프스인, 이조라인) |

| 고유 명칭 | līvlizt |

| 인구 통계 | |

| 총 인구 | 약 432–616명 |

| 라트비아 (2021년) | 166명 |

| 우크라이나 (2002년) | 235명 |

| 에스토니아 (2021년) | 15명 |

| 러시아 (2002년) | 7명 |

| 미국 (2018년) | 2명 |

| 거주 지역 | |

| 주요 거주 지역 | 라트비아, 리보니아 해안 |

| 역사 | |

| 관련 역사 | 리보니아인 발트족 바이킹 북방 십자군 테라 마리아나 / 리보니아 (1207–1561) 리보니아 검의 형제단 리보니아 기사단 동방 식민 발트 독일인 쿨란트-젬갈레 공국 (1562-1795) 쿤타 킨테 섬 (1651-1661) 쿨란트의 아메리카 식민지화 리투아니아 대공국 폴란드-리투아니아 연합 (1569-1795) 발트 제국 (1629-1721) 대북방 전쟁 (1700-1721) 폴란드 분할 (1772-1795) 러시아 제국 (1721-1918) 제1차 세계 대전 (1914-1918) 브레스트-리토프스크 조약 (1918) 라트비아 공화국 (1918-1940) 발트 3국 점령 (1939) 제2차 세계 대전 (1939-1945) 라트비아 소비에트 사회주의 공화국 (1940-1990) 라트비아 공화국 (1990-) |

| 인물 | |

| 주요 인물 | Grizelda Kristiņa |

2. 역사

리보니아인은 기원전 1세기경 우랄산맥 서쪽에서 발트 지방으로 이주해 온 핀-우고르계 민족의 한 분파로 여겨진다. 이들은 리보니아어를 사용하며 고대에는 쿠르제메와 리보니아 지역에 널리 분포하여 거주했다.

중세 시대에는 다우가바강 유역을 중심으로 교역 활동을 했으나, 12세기부터 시작된 북방 십자군과 튜턴 기사단의 무력 침략 및 강제적인 기독교 개종 정책으로 인해 큰 타격을 입었다. 이 시기 아코나 안노와 같은 지도자들이 저항하기도 했으나, 결국 리보니아인들의 세력은 크게 약화되고 인구가 감소하기 시작했다.

이후 계속된 전쟁과 발트족의 유입 등으로 리보니아 지역은 발트족이 다수를 차지하게 되었고, 리보니아인들은 점차 라트비아인에게 동화되었다. 현대에는 라트비아의 쿠르제메 반도 해안 지역과 에스토니아에 극소수만이 남아 명맥을 잇고 있다.

리보니아인들은 자신들의 정체성을 나타내는 상징으로 녹색, 흰색, 파란색으로 구성된 민족기와 민족 국가(國歌)인 'Min izāmō'를 가지고 있다. 민족기는 해안의 숲, 모래사장, 바다를 상징하며, 국가는 핀란드 및 에스토니아 국가와 같은 곡조에 콜리 스타르테가 가사를 붙였다.[36]

2. 1. 기원과 초기 정착

리보니아인들이 현재의 라트비아 지역으로 이주한 정확한 시기에 대해서는 여러 주장이 있다. 리보니아인 스스로는 5,000년 이상 현재의 고향에 거주했다고 주장하기도 하며, 다른 연구에서는 핀-우고르계 부족들이 서기 6세기와 7세기에 있었던 슬라브족의 이동으로 인해 발트해 연안 지역으로 밀려났다고 보기도 한다.[10]일반적으로는 기원전 1세기경, 원래 거주하던 우랄산맥 서쪽, 현재 러시아 중부 및 북부의 상트페테르부르크 인근 잉그리아(Ingria) 지역에서 이동해 온 핀-우고르인의 한 분파로 여겨진다. 이들 중 일부가 발트 지방에 남아 리보니아인이나 에스토니아인이 되었고, 같은 시기에 북쪽으로 이동한 부족들은 후에 핀란드 민족을 형성한 여러 부족이 된 것으로 추정된다. 발트 지역 남부에 정착한 부족들이 리보니아인으로 불리게 되었으며, 이들이 거주하는 지역은 리보니아라는 지명으로 알려지게 되었다. 이들은 리보니아어를 사용했다.

'리보니아'라는 이름의 명확한 어원은 밝혀지지 않았으며, 리보니아인 스스로 사용한 명칭인지 외부에서 붙여진 이름인지도 불분명하다. 가장 유력한 설은 핀-우고르 조어에서 '모래'를 뜻하는 단어에서 유래했다는 것으로, 이는 강가에 자리 잡은 리보니아인들의 정착지 특징을 나타내는 말일 수 있다. 라트비아 방언의 '습지'를 뜻하는 'līvis'에서 유래했다는 설도 있다. 리보니아인들이 원래 스스로를 어떻게 불렀는지, 민족 전체를 아우르는 고유 명칭이 있었는지는 알려져 있지 않다. 18세기 이후 기록된 가장 오래된 민족 이름은 독일어, 라트비아어, 에스토니아어에서 유래한 외래어로, 리보니아어 어간 'līb', 'līb raust'(사람들), 'līvõd', 'līvlizt'(리브스) 등에서 파생된 것으로 보인다.

고고학적 증거에 따르면, 문헌 기록상 리보니아인이 거주했던 지역의 주민과 문화는 서로 다른 기원을 가졌을 가능성이 있다. 예를 들어, 헨리의 『리보니아 연대기』에 언급된 메체폴레(Metsepole) 지역의 리보니아인은 비제메(Vidzeme) 북서부에 오랫동안 거주했던 서게르만인의 후예일 가능성이 있으며, 이들의 물질 문화는 사칼라(Sakala) 지역이나 라트갈화 이전 비제메 북부의 서게르만인과 유사성을 보인다. 바이나 강(Daugava)과 코이바 강(Gauja) 하류 지역에서는 10세기 후반과 11세기 이후, 기존의 셈갈레인 묘지가 리보니아인과 관련된 묘지로 대체되는 현상이 나타난다.[38] 이러한 문화적 변화와 함께 인구가 급증한 흔적이 보인다. 라트비아 역사학자들은 바이나와 코이바 지역의 유적이 쿠르제메(Kurzeme) 지역에서 온 리보니아인들에 의해 건설되었을 가능성을 제기한다. 이는 바이나 리보니아인과 쿠를란트 초기 주민 문화에서 스칸디나비아 기원의 요소(고고학적 증거 및 리보니아인 이름의 스칸디나비아 기원 등)가 뚜렷하게 나타나기 때문이다.

리보니아 여성의 장신구 분포와 발전을 분석한 연구에서는, 이주민들이 오히려 쿠를란트의 옛 스칸디나비아계 정착민의 후손이며, 그들의 물질 문화가 서발트 및 인접 지역의 영향을 강하게 받았다고 결론짓기도 한다. 이는 남성 유전자 측면에서는 핀란드나 에스토니아 지역의 영향이, 여성 유전자 측면에서는 스웨덴 등 스칸디나비아의 영향이 강하게 나타나는 것과 관련될 수 있다.

10세기부터 11세기에 걸쳐 발트해 북안 또는 북동안으로부터 새로운 대규모 이주가 있었던 것으로 보이며, 이로 인해 다우가바 강과 코이 강 하류 지역에서 서지중해적 요소가 지배적이 되었다. 11세기 중반에는 이 지역의 기존 셈갈, 라트갈, 시엘, 스칸디나비아 문화와 융합하면서 리보니아 민족과 문화가 형성된 것으로 추정된다.

2. 2. 중세 시대

역사적으로 리보니아인들은 리보니아와 쿠를란트 북부 해안 두 지역에 거주했다. 쿠를란트의 리보니아인들은 발트족 계열의 쿠로니아인과 함께 살았다.[11] 스스로를 '해안 거주자'라는 의미의 ''rāndalist''라 불렀고, 주로 어업으로 생활했지만 농업과 축산업도 병행했다. 중요한 무역로인 다우가바강(리보니아어: ''Vēna'')을 통제하며 고틀란드인, 러시아인, 핀란드인과 교류했고, 서기 1000년 이후에는 독일인, 스웨덴인, 덴마크인과의 교역을 통해 문화를 발전시켰다.

그러나 교역과 함께 서유럽의 선교사들이 들어와 이교를 믿던 리보니아인들을 기독교로 개종시키려 했다. 덴마크 대주교 압살론은 초기 개종자 중 한 명으로, 오늘날 콜카에 교회를 세웠다고 전해진다.[12] 12세기에는 독일인들이 리보니아를 침략하여 오늘날 이크슈킬레로 알려진 ''유엑스퀼''에 거점을 마련했다.[13] 대주교 하르트비히 2세는 투라이다의 카우포를 포함한 일부 리보니아 지도자들을 개종시켰고, 카우포는 나중에 독일인들과 동맹을 맺었다.[14]

마인하르트가 1196년에 사망하자 베르톨드가 뒤를 이었다. 베르톨드는 강제 개종을 위해 두 차례 리보니아를 공격했으나, 1196년 첫 시도는 살라스필스 근처에서 매복 공격을 받아 후퇴해야 했고, 1198년 두 번째 시도에서는 리보니아 병사 이마우트에게 살해되었다.[15]

베르톨드의 후임인 알베르트 폰 북스호프덴은 다우가바강 하구의 리보니아 지도자들에게 기독교 정착지 건설을 위한 땅을 요구했고, 1201년 건설을 시작하여 리가 시로 발전했다.

이것이 즉시 리보니아인, 에스토니아인, 그리고 내륙의 발트족에게 개종을 유도하지 못하자, 주로 독일인으로 구성된 기사단인 검의 형제 기사단이 결성되어 무력으로 이교도들을 정복하려 했다. 리보니아 십자군으로 알려진 전쟁의 일환으로, 이 기사단은 리보니아인들을 격파하고 복종시키고 개종시켰다. 1208년 교황 인노첸시오 3세는 모든 리보니아인들이 기독교로 개종했다고 선언했다.[11] 그 후 그들은 1217년까지 계속된 에스토니아인 및 라트비아 부족과의 전쟁에서 검 형제 기사단에 보병으로 참여해야 했다. 이 시기 리보니아인 지도자로는 아코와 안노 등이 저항 세력으로 언급된다.

독일 정복 이전 리보니아인이 거주하던 지역은 다우가바 리보니아인, 사테젤레, 투라이다, 이두메야, 메체폴레의 영토로 나뉘었다.

리보니아 십자군 동안, 한때 번영했던 리보니아는 황폐해졌고, 전체 지역이 거의 완전히 인구 감소했다. 이 공백은 약 1220년경부터 해당 지역으로 이동하기 시작하여 최소 30년 동안 계속된 라트비아인 부족, 즉 쿠로니아인, 세미갈리아인, 라트갈리아인, 셀로니아인으로 채워졌다. 그들은 주로 다우가바 계곡에 정착하여 동부의 리보니아인들이 서부의 쿠를란트 반도에 살고 있는 사람들로부터 고립되었다.

사울레 전투에서의 패배로 인해 검의 형제 기사단은 결국 폴란드와 리투아니아에서 활동했던 훨씬 강력한 튜튼 기사단의 지원을 받아야 했다. 1237년 튜튼 기사단의 하위 부서로 재편성되어 리보니아 기사단으로 개칭된 전직 검 형제 기사단은 1267년에 마침내 쿠로니아인을, 1290년에는 세미갈리아인을 제압했다. 그 이후 대부분의 라트비아는 테라 마리아나라는 이름 아래 리가 대주교령, 쿠를란트 주교령 등 독립적인 독일 통치 주교령과 리보니아 기사단의 영지로 나뉘어 16세기까지 독일의 지배하에 남아 있었으며, 리가 시와 여러 다른 도시들은 독립적인 독일 통치 주교령으로 존재했고, 리보니아 기사단은 나머지 지역을 통치했다.

2. 3. 근세 시대

16세기 중반, 마르틴 루터의 종교 개혁 영향력이 커지면서 리보니아 기사단과 독립 주교령들은 혼란에 빠졌다. 기사단의 약화된 힘을 간파한 러시아의 차르 이반 뇌제는 발트해로의 출구를 확보하고자 1558년 리보니아를 침공하여 리보니아 전쟁(1558–1582)을 일으켰다. 그러나 스웨덴과 폴란드-리투아니아 연방이 리보니아 기사단의 동맹으로 참전하면서 전쟁은 약 25년간 지속되었다.전쟁은 결국 러시아의 패배로 끝났지만, 리보니아 기사단은 해체되는 결과를 맞았다. 리보니아와 라트비아 남동부 지역은 폴란드-리투아니아 연방의 영토(리보니아 공국)가 되었고, 쿠로니아 지역은 리보니아 기사단의 마지막 단장 고트하르트 케틀러를 초대 공작으로 하는 쿠를란트 공국으로 독립했다.

불과 10년의 평화 이후, 1592년부터는 리보니아 전쟁 후 에스토니아를 차지한 스웨덴과 폴란드-리투아니아 연방 사이에 새로운 전쟁(폴란드-스웨덴 전쟁)이 발발하여 리보니아 지역은 또다시 황폐화되었다. 이 전쟁은 1629년 스웨덴의 승리로 끝났고, 스웨덴은 리보니아와 리가 시를 완전히 장악했다(스웨덴령 리보니아). 17세기 스웨덴의 구스타브 2세 아돌프와 칼 11세 통치 하에서는 일반 초등 교육이 도입되고 성경이 에스토니아어와 라트비아어로 번역되었으며, 에스토니아 남부 타르투에 대학이 설립되는 등 일부 긍정적인 변화도 있었다.

하지만 스웨덴의 지배도 오래가지 못했다. 대북방 전쟁(1700–1721)에서 러시아의 표트르 1세는 스웨덴의 지역 강국으로서의 야망을 완전히 꺾었다. 1721년 니스타드 조약을 통해, 20년이 넘는 전쟁으로 다시 한번 철저히 파괴된 에스토니아와 리보니아는 러시아 제국에 넘어갔다. 독립을 유지하던 쿠를란트 공국마저 1795년 제3차 폴란드 분할의 일환으로 러시아에 병합되었다. 이처럼 근세 시대 동안 리보니아 지역은 주변 강대국들의 각축장이 되어 끊임없는 전쟁과 지배권 변화를 겪었으며, 이 과정에서 리보니아인들은 큰 고통을 겪고 그들의 문화와 정체성은 점차 약화되었다.

2. 4. 민족 부흥과 동화

반복되는 전쟁의 참화와 그로 인한 난민들의 혼합으로 인해, 리보니아의 리보니아인들은 점차 라트비아인들에게 동화되었다. 한때 활기 넘쳤던 이 민족의 마지막 명맥은 살라차강(Salatsiliv)을 따라 살던 몇몇 가족들이었으나, 19세기 후반에 이르러 리보니아어와 문화는 오늘날의 리보니아 지역에서 거의 사라졌다. 동부 리보니아 방언의 마지막으로 알려진 화자는 1864년에 사망했지만, 일부 기록에 따르면 20세기 초 폴란드 지역에 여전히 소수의 화자가 생존했을 가능성도 제기된다.[11] 비록 언어 자체는 거의 쓰이지 않게 되었지만, 리보니아에서 사용되는 라트비아 방언에는 많은 수의 리보니아어 차용어가 남아 있으며, 리보니아어의 다른 흔적은 이 지역의 여러 지명에서도 찾아볼 수 있다.

쿠로니아에서도 리보니아어와 문화는 압박을 받았지만, 쿠로니아 반도의 가장 바깥쪽 끝에서는 마지막 거점을 유지할 수 있었다. Līvõd rāndaliv, 즉 리보니아 해안으로 알려진 이 지역에서 리보니아 문화가 유지될 수 있었던 데에는 몇 가지 요인이 작용했다. 우선, 이 지역 리보니아인 사회는 주로 어업에 기반을 둔 해양 중심 사회였던 반면, 내륙의 라트비아인 사회는 주로 농업에 종사하는 육지 중심 사회였다. 이러한 생활 방식의 차이는 두 집단 간의 교류를 제한했다. 또한, 리보니아 해안은 울창한 숲과 통행이 어려운 늪지대로 쿠로니아 내륙과 분리되어 있어 정기적인 상호 작용이 더욱 어려웠다. 리보니아 해안 사람들은 오히려 북쪽의 리가만 건너편에 있는 에스토니아 사레마 섬의 주민들과 훨씬 더 밀접한 관계를 맺고 있었다. 이러한 고립된 어촌에서 리보니아인들은 수세기 동안 독자적인 문화를 유지했으며, 20세기에 들어서야 외부 세계와의 접촉이 본격적으로 이루어지기 시작했다.[11]

20세기 초, 외부 세계와의 교류가 늘어나면서 리보니아 사회에도 변화가 나타났다. 많은 지역 리보니아인들이 러시아 정교회 신앙으로 개종했으며, 콜카에는 새로운 러시아 정교회 교회가 세워졌다. 또한 근처에 초등학교가, 마지르베에는 해군 학교가 설립되어 교육 기회가 확대되었다. 이 학교 졸업생 중 다수는 이후 러시아 제국과 독립 라트비아에서 선장으로 활동하며 사회적으로 진출하기도 했다. 이러한 변화는 리보니아 민족 정체성을 일깨우고 문화를 보존하려는 짧은 민족 부흥 운동의 배경이 되기도 했다.

이 시기 민족 정체성을 상징하는 요소들도 강조되었다. 리보니아인의 민족기는 뱃사람이 바라본 해안의 풍경, 즉 녹색 숲, 흰 모래사장, 푸른 바다를 상징하는 녹색, 흰색, 파란색의 삼색기로 제정되었다.[36] 또한 리보니아 민족의 국가(國歌)에 해당하는 Min izāmōliv라는 노래도 만들어졌는데, 이 곡은 핀란드와 에스토니아의 국가와 같은 선율을 사용하며, 가사는 리보니아의 문화 활동가이자 교육자인 콜리 스타르테가 썼다.[36]

2. 5. 제1차 세계 대전과 독립

1914년 러시아는 동쪽에서 독일과 오스트리아-헝가리를 공격하며 제1차 세계 대전에 참전했지만, 독일군의 연이은 승리로 인해 거의 모든 발트해 지역이 독일의 점령 하에 들어갔다. 리보니아 해안은 1915년 독일군에게 점령되었다. 독일군의 진격에 많은 리보니아인들은 집을 버리고 에스토니아와 라트비아 내륙 지역 등으로 피난했으며, 상당수는 다시 돌아오지 못했다. 해안에 남았던 이들 역시 독일군에 의해 집에서 쫓겨났고, 1919년이 되어서야 돌아올 수 있었다.러시아의 패배와 니콜라이 2세 차르의 퇴위 이후, 1917년 블라디미르 레닌이 이끄는 공산주의자들이 권력을 장악하며 러시아에는 소련 정부가 수립되었다. 이듬해 체결된 브레스트-리토프스크 조약은 독일과 소비에트 러시아 사이의 전쟁을 종결시키고 발트해 지역을 독일의 영향력 아래 두었다. 그러나 1919년 독일이 항복하자 발트해 민족들은 독립을 선언하여 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 공화국을 세웠다.

2. 6. 양차 세계 대전 사이의 시기

리보니아 해안은 독립 라트비아의 일부가 되었다. 그러나 양차 세계 대전 사이 라트비아 정부는 리보니아 소수 민족 지원에 소극적이었으며, 리보니아 문화 문제를 중요하게 다루지 않았다는 비판이 있다.[16] 그럼에도 불구하고, 야니스 차크스테 대통령 시기부터 카를리스 울마니스 대통령 시기까지 이어진 양차 대전 사이 기간 동안 리보니아 언어와 문화는 부활을 경험했다.

가장 대표적인 사례는 1923년 4월 2일 설립된 리보니아 협회(Līvõd Īt, Līvu savienībalav)로, 이 단체는 스스로를 리보니아 민족의 대표 기구로 여겼다. 또한 리보니아어 합창단이 만들어졌고, 리보니아 해안 전역에서 리보니아 노래 축제가 열렸다. 숲을 상징하는 녹색, 해변을 뜻하는 흰색, 바다를 의미하는 파란색으로 구성된 리보니아 깃발도 이때 채택되었는데, 이는 라트비아 깃발과 유사한 삼색 가로 줄무늬 형태(가운데 줄은 바깥쪽 줄 너비의 절반)였다.

1923년 라트비아 정부는 루터교 내 리보니아 민족 교구 설립을 금지했지만, 같은 해 리보니아 해안 마을의 초등학교에서 리보니아어를 선택 과목으로 가르치는 것은 승인했다. 1930년대에는 최초의 리보니아어 학습서와 여러 리보니아 작가들의 시집이 출판되었고, 리보니아어 월간 잡지인 "''Līvli''" ("리보니아인")도 발행되었다.

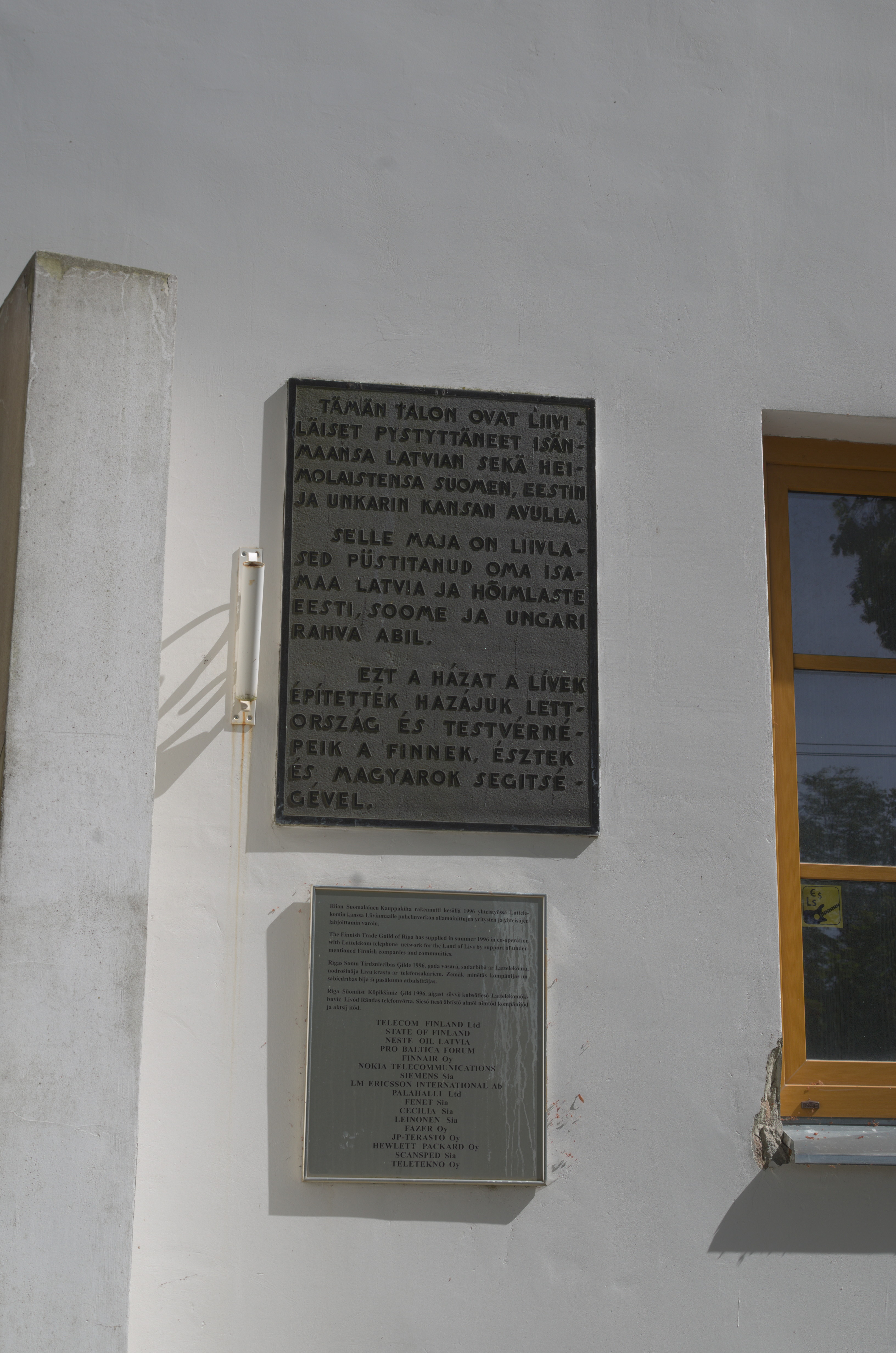

핀란드가 친족 관계인 발트 핀족과의 관계 강화를 추진하면서, 에스토니아 및 핀족과의 교류도 이루어졌다. 이러한 노력의 결과로 1939년에는 에스토니아와 핀란드 정부의 지원을 받아 마지르베(Irē)에 리보니아 공동체 센터가 세워졌다.

양차 대전 시기의 이러한 문화 부흥 운동은 리보니아인들에게 처음으로 뚜렷한 민족 정체성을 심어주는 계기가 되었다. 이전까지 자신들을 주로 ''rāndalist'' ("해안 거주자")나 ''kalāmīed'' ("어부")로 칭했던 리보니아인들은 1920년대와 1930년대를 거치며 스스로를 ''līvõd'', ''līvnikad'', 또는 ''līvlist'' ("리보니아인")라고 부르기 시작했다.

2. 7. 제2차 세계 대전과 소련 점령

1940년, 라트비아는 에스토니아, 리투아니아와 마찬가지로 소련에 의해 점령되었다. 이 점령과 뒤이은 1941년 독일의 침공은 리보니아인들이 이전 20년 동안 이루었던 모든 진전을 끝냈다. 모든 문화적 표현이 금지되었고, 20년 전과 마찬가지로 리보니아 해안의 주민들은 집에서 쫓겨났다.그들 대부분은 전쟁 기간을 리가 또는 서부 라트비아에서 보냈지만, 일부는 발트 해를 건너 고틀란드로 도망쳤다. 쿠로니아 반도는 독일군이 1945년 5월 9일 항복할 때까지 저항했던 지역 중 하나였으며, 이는 리보니아인들이 전쟁 후 집으로 돌아왔을 때 종종 집 한 채도 남아 있지 않았음을 의미했다.

2. 8. 현대

소련 시대에 리보니아인들은 모스크바 당국의 억압으로 큰 어려움을 겪었다. 어업 활동이 제한되었고, 다른 발트 3국 국민들처럼 많은 이들이 1945년부터 1952년 사이 시베리아로 강제 이주당했으며, 특히 1949년 농업 집단화 시기에 강제 이주가 집중되었다. 1955년에는 리보니아 해안 중간 지점에 소련 군사 기지가 건설되면서 일부 리보니아인들은 내륙으로 강제 이주해야 했다. 이후 소련이 발트해 연안을 철의 장막의 "폐쇄 국경 지역"으로 설정하면서 리보니아 해안 서부 마을들은 거의 비워지게 되었다.[17][18]소련 치하에서 리보니아 문화는 탄압받았다. 리보니아 협회가 금지되고 리보니아 커뮤니티 센터는 몰수되었다. 라트비아 소비에트 사회주의 공화국 내에서 리보니아인들은 별개의 민족 집단으로 인정받지 못했다. 1970년대 초반에야 벤츠필스에서 "Līvlist"(리보니아인들)라는 합창단 설립이 허용되었다. 1980년대 미하일 고르바초프의 글라스노스트와 페레스트로이카 정책으로 변화의 바람이 불기 시작했고, 1986년 리보니아 문화 협회가 설립되어 이후 리보니아 연합( Līvõd Īt|리보드 이트liv )으로 개칭되었다.

1991년 소련 붕괴 후 라트비아가 다시 독립하면서 리보니아인들은 언어와 문화를 보호하고 발전시켜야 할 토착 소수 민족으로 공식 인정받았다. 소련 시대에 빼앗겼던 권리와 재산도 반환되었는데, 예를 들어 마지르베( Irē|이레liv )의 옛 리보니아 공동체 센터는 반환되어 리보니아인의 집이라는 역사 박물관으로 바뀌었다. 또한 리가, 스타이첼레, 벤츠필스, 둔다가, 콜카의 초등학교에서 리보니아어 교육이 다시 시작되었다.[19] 2018년에는 리보니아 연구를 위한 최초의 연구 기관인 라트비아 대학교 리보니아 연구소가 설립되었다.[20]

1992년 2월 4일, 라트비아 정부는 12개의 리보니아 마을을 포함하는 Līvõd rānda|리보드 란다liv(리보니아 해안)라는 문화 역사 보호 구역을 지정했다. 해당 마을은 루즈냐( Lūž|루지liv ), 미켈토르니스( Pizā|피자liv ), 리에리베( Īra|이라liv ), 얀치엠스( Ūžkilā|우즈킬라liv ), 시크라그스( Sīkrõg|시크러그liv ), 마지르베( Irē|이레liv ), 코스라그스( Kuoštrõg|쿠오스트러그liv ), 피트라그스( Pitrõg|피트러그liv ), 사우나그스( Sǟnag|새나그liv ), 바이드( Vaid|바이드liv ), 콜카( Kūolka|쿠올카liv ), 멜스실스( Mustānum|무스타눔liv )이다. 라트비아 정부는 이 지역에 비리보니아인의 정착을 제한하고 역사적인 마을 부지 변경을 금지하며, 리보니아 문화에 부정적인 영향을 줄 수 있는 상업 시설 건설도 금지하고 있다.[21]

오늘날 많은 라트비아인들이 리보니아 혈통을 가지고 있다고 주장하지만, 스스로를 리보니아인으로 여기는 사람은 라트비아 내 176명에 불과하다. 1995년 자료에 따르면 리보니아어 사용자는 30명 미만이었고, 그중 원어민은 9명뿐이었다.[22] 2007년 조사에서는 등록된 리보니아인이 182명, 원어민은 6명으로 나타났다. 리보니아어를 모국어로 배운 마지막 세대의 일원으로 알려진 빅토르 베르톨즈(1921년 출생)는 2009년 2월 28일 사망했다.[23]

리보니아계인 다비스 스탈츠는 2011년 라트비아 총선에서 라트비아 의회인 세이마에 선출되었다.[24] 야니나 쿠르시테-파쿨레는 2018년 라트비아 총선에서 세이마에 재선된 후, 라트비아어 선서 전에 리보니아어로 먼저 선서하여 주목받았다.[25][26] 2018년에는 언어 연구와 인지도 향상을 위해 라트비아 대학교에 '''리보니아 연구소'''( Lețmō Iļīzskūol Līvõd institūt|레츠모 일리즈스쿨 리보드 인스티투트liv )가 설립되었으며, 언어학자이자 활동가인 발츠 에른슈트레이츠가 소장을 맡고 있다.[27]

리보니아어 부흥을 위한 노력도 이어지고 있다. 2020년에는 리보니아어 부흥 운동가인 야니스 메드니스와 레나테 메드네 부부 사이에서 태어난 쿨디 메드네가 리보니아어를 모국어로 사용하는 유일한 생존 아동으로 보고되었다. 부부는 2022년 10월, 어린이와 부모를 위한 리보니아어-라트비아어 이중 언어 책인 Kūldaläpš. Zeltabērns|쿨달랩슈. 젤타베른스liv('황금 아이')를 출판했으며, 후속 작업도 계획 중이다.[9] 현재 리보니아어는 부흥되고 있으며, 약 210명이 A1 또는 A2 수준의 언어 지식을 가지고 있다.[28]

2023년은 라트비아 대학교 리보니아 연구소, 유네스코 라트비아 국가 위원회, 라트비아 국립 문화 센터의 협력 하에 '리보니아 유산의 해'로 선포되어 다양한 행사가 열렸다.[29][30] 같은 해, 라트비아어와 리보니아어가 함께 표기된 171개의 승인된 라트비아의 도로 표지판 중 첫 번째 표지판이 탈시 시 경계에 설치되었다.[31][32] 또한 2023년 라트비아 노래와 춤 축제에서는 행사 역사상 처음으로 리보니아어 가사가 포함된 노래가 공연되었다.[33]

3. 언어

리보니아어는 핀우그리아어족에 속하는 언어로, 현재 심각한 소멸 위기에 처해 있다. 역사적으로 리보니아인들은 반복되는 전쟁과 난민 혼합으로 인해 라트비아인들에게 점차 동화되었다. 한때 리보니아 지역에서 널리 사용되었던 리보니아어는 19세기 후반에 이르러 살라차강(Salatsiliv) 유역에 살던 몇몇 가족들을 제외하고는 거의 사라졌다. 동부 리보니아 방언의 마지막 원어민은 1864년에 사망한 것으로 알려졌으나, 20세기 초 폴란드 지역에 일부 화자가 남아있었다는 보고도 있다.[11] 현재 리보니아 지역에서 사용되는 라트비아어 방언에는 리보니아어에서 온 다수의 차용어가 남아 있으며, 여러 지명에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있다.

쿠로니아 반도에서는 리보니아어와 문화가 상대적으로 더 오래 유지되었다. 특히 반도 끝자락의 리보니아 해안( Līvõd rāndaliv) 지역은 라트비아 문화의 영향력이 약했다. 이곳 리보니아인들은 어업 중심의 해양 사회를 이루었던 반면, 내륙의 라트비아인들은 농업 중심의 육지 사회였기 때문에 상호 교류가 적었다. 또한 울창한 숲과 늪지대가 지리적 장벽 역할을 하여 고립을 심화시켰다. 대신 리보니아 해안 주민들은 리가만 건너편 에스토니아의 사레마 섬 주민들과 더 긴밀한 관계를 맺었다. 이러한 고립된 환경 덕분에 리보니아인들은 수 세기 동안 독자적인 언어와 문화를 유지할 수 있었으나, 20세기에 들어 외부 세계의 영향력이 커지기 시작했다.[11]

20세기 초, 많은 리보니아인들이 러시아 정교회로 개종했으며, 콜카( Kūolkaliv)에 새로운 정교회 교회와 초등학교가, 마지르베( Irēliv)에는 해군 학교가 설립되었다. 이 학교 졸업생 중 다수는 러시아 제국과 이후 독립 라트비아에서 선장이 되었다.

소련 시대인 1970년대 초반에는 라트비아 서부 도시 벤츠필스에서 리보니아인 합창단 "Līvlist" 창단이 허용되었다. 1980년대 미하일 고르바초프의 글라스노스트와 페레스트로이카 정책으로 철의 장막이 열리면서 변화의 바람이 불었다. 1986년 리보니아 문화 협회가 설립되었고, 이는 나중에 리보니아 연합( Līvõd Ītliv)으로 개칭되었다.

1991년 소련 붕괴 후 라트비아가 독립하면서 리보니아인들은 언어와 문화를 보호하고 발전시켜야 할 토착 소수 민족으로 공식 인정받았다. 소련 시대에 빼앗겼던 권리와 재산이 반환되었고, 마지르베의 옛 리보니아 공동체 센터는 리보니아인의 집이라는 역사 박물관으로 복원되었다. 또한 리가, 스타이첼레, 벤츠필스, 둔다가, 콜카의 초등학교에서 리보니아어 교육이 다시 시작되었다.[19]

언어 보존 노력의 일환으로 1992년 2월 4일, 라트비아 정부는 리보니아 해안( Līvõd rāndaliv)을 문화 역사 보호 구역으로 지정했다. 이 구역에는 루즈냐( Lūžliv), 미켈토르니스( Pizāliv), 리에리베( Īraliv), 얀치엠스( Ūžkilāliv), 시크라그스( Sīkrõgliv), 마지르베( Irēliv), 코스라그스( Kuoštrõgliv), 피트라그스( Pitrõgliv), 사우나그스( Sǟnagliv), 바이드( Vaidliv), 콜카( Kūolkaliv), 멜스실스( Mustānumliv) 등 12개의 리보니아 역사 마을이 포함된다. 정부는 이 지역에 비(非)리보니아인의 정착을 제한하고 역사적인 마을 부지 변경을 금지하며, 리보니아 문화에 부정적 영향을 줄 수 있는 상업 시설 건설을 규제한다.[21]

오늘날 스스로를 리보니아인이라고 밝히는 사람은 라트비아 내 176명에 불과하다. 1995년 조사에서는 리보니아어 구사자가 30명 미만이었고, 그중 원어민은 9명뿐이었다.[22] 2007년에는 원어민이 6명으로 더욱 줄었다. 리보니아어를 모어로 배운 마지막 세대의 마지막 생존자로 알려진 빅토르 베르톨즈(1921년생)는 2009년 2월 28일 사망하여 콜카에 묻혔다.[23]

리보니아 혈통의 다비스 스탈츠는 2011년 라트비아 총선에서 라트비아 의회인 세이마 의원으로 선출되었다.[24] 2018년 라트비아 총선에서 재선된 야니나 쿠르시테-파쿨레 의원은 라트비아어 선서 전에 리보니아어로 선서를 하여 주목받았다.[25][26] 2018년에는 언어 연구와 인식을 증진하기 위해 라트비아 대학교에 '''리보니아 연구소''' (Lețmō Iļīzskūol Līvõd institūtliv)가 설립되었다. 이 연구소는 언어학자이자 활동가인 발츠 에른슈트레이츠가 이끌고 있다.[20][27]

최근 리보니아어 부흥 운동이 활발해지고 있다. 2020년에는 리보니아어 부흥 운동가인 야니스 메드니스와 레나테 메드네 부부 사이에서 태어난 쿨디 메드네가 리보니아어를 모국어로 사용하는 유일한 생존자로 보도되었다. 이들 부부는 2022년 리보니아어와 라트비아어로 된 어린이 책 ''Kūldaläpš. Zeltabērnsliv''('황금 아이')를 출판했으며, 후속 작업도 계획 중이다.[9] 현재 약 210명이 A1 또는 A2 수준의 리보니아어 지식을 갖춘 것으로 추산된다.[28]

2023년은 라트비아 대학교 리보니아 연구소, 유네스코 라트비아 국가 위원회, 라트비아 국립 문화 센터의 협력으로 '리보니아 유산의 해'로 선포되어 다양한 행사가 열렸다.[29][30] 같은 해, 라트비아어와 리보니아어가 함께 표기된 171개의 승인된 라트비아의 도로 표지판 중 첫 번째 표지판이 탈시 시 경계에 설치되었다.[31][32] 또한 2023년 라트비아 노래와 춤 축제에서는 행사 역사상 처음으로 리보니아어 가사가 포함된 노래가 공연되었다.[33]

4. 문화

소련 시대에는 문화 활동에 제약이 있었으나, 1970년대 초반 라트비아 서부 도시 벤츠필스에서 Līvlist|리블리스트liv(리보니아인들)라는 합창단을 창단하는 것이 허용되었다. 1980년대 미하일 고르바초프 소련 서기장의 글라스노스트와 페레스트로이카 정책으로 철의 장막이 열리면서 변화의 바람이 불었고, 1986년 리보니아 문화 협회가 설립되었다. 이 협회는 이후 리보니아 연합( Līvõd Īt|리보드 이트liv)으로 이름을 바꾸었다.

1991년 소련 붕괴 후 라트비아가 다시 독립하면서, 리보니아인들은 언어와 문화를 보호하고 발전시켜야 할 토착 소수 민족으로 공식 인정받았다. 소련 시대에 빼앗겼던 권리와 재산도 반환되었는데, 예를 들어 마지르베(Irē)의 옛 리보니아 공동체 센터는 리보니아인의 집이라는 역사 박물관으로 전환되었다. 또한 리보니아어 교육도 리가, 스타이첼레, 벤츠필스, 둔다가, 콜카의 초등학교에서 다시 시작되었다.[19] 2018년에는 라트비아 대학교에 리보니아 연구를 위한 최초의 연구 기관인 리보니아 연구소(Lețmō Iļīzskūol Līvõd institūtliv)가 설립되었다.[20][27]

1992년 2월 4일, 라트비아 정부는 리보니아인의 전통적인 생활 터전인 리보니아 해안( Līvõd rānda|리보드 란다liv)을 문화 역사 보호 구역으로 지정했다. 이 구역에는 리보니아인의 주요 거주지였던 12개 마을이 포함된다.

| 라트비아어 | 리보니아어 |

|---|---|

| 루즈냐 | Lūž |

| 미켈토르니스 | Pizā |

| 리에리베 | Īra |

| 얀치엠스 | Ūžkilā |

| 시크라그스 | Sīkrõg |

| 마지르베 | Irē |

| 코스라그스 | Kuoštrõg |

| 피트라그스 | Pitrõg |

| 사우나그스 | Sǟnag |

| 바이드 | Vaid |

| 콜카 | Kuolka |

| 멜스실스 | Mustānum |

라트비아 정부는 이 지역에 라트비아인 및 다른 비리보니아인의 정착을 제한하고, 역사적인 마을 부지의 변경을 금지하고 있다. 또한 리보니아 문화에 부정적인 영향을 미치거나 외부인을 끌어들일 수 있는 호텔, 레스토랑 등 상업 시설 건설도 금지된다. 이는 리보니아 고유의 문화와 전통적인 해안 생활 방식을 보존하려는 노력의 일환이다.[21]

리보니아 민족을 상징하는 것으로는 깃발과 국가가 있다. 리보니아 민족기는 파란색, 흰색, 녹색의 삼색기로, 뱃사람이 바다에서 바라본 해안의 모습, 즉 푸른 바다, 흰 모래사장, 녹색 숲을 형상화한 것이다.[36] 리보니아 민족의 국가에 해당하는 노래는 Min izāmō|민 이자모liv(나의 조국)이며, 핀란드의 국가인 우리의 땅과 에스토니아의 국가인 나의 조국, 나의 행복과 기쁨과 같은 선율을 사용한다. 가사는 리보니아의 문화 활동가이자 교육자인 콜리 스타르테가 작사했다.[36]

현대에 들어서도 리보니아 문화와 언어를 되살리려는 노력이 이어지고 있다. 리보니아 혈통인 다비스 스탈츠는 2011년 라트비아 총선에서 라트비아 의회인 세이마 의원으로 선출되었고,[24] 야니나 쿠르시테-파쿨레는 2018년 라트비아 총선에서 재선된 후 라트비아어 선서에 앞서 리보니아어로 선서하여 주목받았다.[25][26] 2020년에는 리보니아어 부흥 운동가인 야니스 메드니스와 레나테 메드네 부부 사이에서 태어난 쿨디 메드네가 리보니아어를 모국어로 사용하는 유일한 생존자로 알려지기도 했다. 부부는 2022년 어린이와 부모를 위한 리보니아어-라트비아어 이중언어 책 Kūldaläpšliv. Zeltabērnslv ('황금 아이')를 출판했다.[9] 현재 약 210명이 기초적인 수준(A1 또는 A2)의 리보니아어 지식을 가지고 있는 것으로 추산된다.[28]

2023년은 라트비아 대학교 리보니아 연구소, 유네스코 라트비아 국가 위원회, 라트비아 국립 문화 센터의 협력으로 '리보니아 유산의 해'로 선포되어 다양한 기념행사가 열렸다.[29][30] 같은 해 탈시 시 경계에는 라트비아어와 리보니아어가 함께 표기된 171개의 새로운 라트비아의 도로 표지판 중 첫 번째 표지판이 설치되었다.[31][32] 또한 2023년 라트비아 노래와 춤 축제에서는 행사 역사상 처음으로 리보니아어 가사가 포함된 노래가 공연되었다.[33]

5. 유전적 특징

역사적인 인종 분류에 따르면, 리보니아인은 금발과 벽안 등 스칸디나비아 인종의 외형적 특징을 지닌 코카소이드로 분류된다. 그러나 유전적으로는 북아시아 몽골로이드 계열에서 나타나는 Y염색체 하플로그룹 N (Y염색체)이 낮은 빈도로 발견된다. 이 유전자형은 기원전 중국 동북부의 랴오허 문명인에게서도 확인된 바 있다.[37]

6. 리보니아인 출신 인물

- 투라이다의 카우포: 13세기 초 활동했던 리보니아인 지도자이다.

- 빅토르스 베르홀즈: 리보니아어를 마지막까지 사용했던 화자 중 한 명이다.

- 페테르 담베르그: 리보니아인 언어학자이자 시인, 교육자로 활동했다.

- 울리 킨캄äg: 리보니아 민족주의 운동에 참여했다.

- 그리젤다 크리스티냐: 리보니아어를 모국어로 사용한 마지막 인물로 알려져 있다.

- 코르리 스탈테: 교사이자 성가대 지휘자였으며, 리보니아 문화 부흥을 위해 노력한 운동가이다.

- 에드가르 발가마: 루터교 목사이자 번역가로 활동했다.

참조

[1]

간행물

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

https://www.pmlp.gov[...]

pmlp.gov.lv

[2]

웹사이트

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības 01.01.2019.(The population of Latvia by ethnicity and nationality) – PMLP.gov.lv

https://www.pmlp.gov[...]

[3]

웹사이트

Meklēt | Oficiālās statistikas portāls

http://data.csb.gov.[...]

[4]

웹사이트

Settlement of peoples in Ukraine

http://pop-stat.mash[...]

[5]

웹사이트

Rl21428: Population by Ethnic Nationality, Sex and Place of Residence (Settlement Region), 31 December 2021

https://andmed.stat.[...]

[6]

웹사이트

Всероссийская перепись населения 2002 года

http://www.perepis20[...]

2009-12-24

[7]

문서

Livonian language, Estonian language, Finnish language, Latvian language

[8]

논문

Quantity in Livonian

Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum

2010-08-10

[9]

웹사이트

"Kūldaläpš. Zeltabērns" – izdota lībiešu valodas grāmata bērniem un vecākiem

https://www.lsm.lv/r[...]

2022-10-18

[10]

서적

One Europe, Many Nations

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

2000

[11]

서적

Baltian historia

Helsinki

1991

[12]

서적

Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300)

https://books.google[...]

BRILL

2019

[13]

서적

The Latvians: A Short History

https://books.google[...]

Hoover Press

1995

[14]

서적

Heinrici Chronicon Livoniae

Olion

1982

[15]

웹사이트

Heinrici Chronicon Lyvonae

https://www.dmgh.de/[...]

[16]

웹사이트

Liivlased

https://fennougria.e[...]

[17]

웹사이트

THE LIVONIANS'

http://www.suri.ee/r[...]

2024-06-09

[18]

웹사이트

Livones.net - The Livonian Coast

http://www.livones.n[...]

2024-06-09

[19]

웹사이트

Livones.lv – The Liv Language Today

http://www.livones.l[...]

[20]

뉴스

Livones.net – The Livonian Institute is established

http://www.livones.n[...]

2018-08-21

[21]

웹사이트

Livones.lv

http://www.livones.l[...]

2011-07-19

[22]

웹사이트

THE LIVONIANS'

http://www.suri.ee/r[...]

[23]

뉴스

Suri viimane vanema põlve emakeelne liivlane

http://www.epl.ee/ar[...]

2009-03-04

[24]

웹사이트

Composition of the 11th Saeima is announced

http://www.saeima.lv[...]

2011-10-06

[25]

웹사이트

Livones.net – Facebook

https://www.facebook[...]

2018-11-06

[26]

뉴스

Apstiprina 13. Saeimas pilnvaras; deputāti zvēr gan latgaliski, gan lībiski

https://www.lsm.lv/r[...]

2018-11-06

[27]

웹사이트

Livones.net

http://www.livones.n[...]

2022-01-05

[28]

웹사이트

Lībiešu valodas situācija

http://www.livones.n[...]

2011-12-14

[29]

웹사이트

2023 will be year of Livonian cultural heritage

https://eng.lsm.lv/a[...]

2022-12-08

[30]

웹사이트

Livonian Heritage Year - Lībiešu gads

https://libiesugads.[...]

[31]

웹사이트

Re:voice - The First Livonian Language Road Sign Unveiled in Latvia

https://revoice.falm[...]

[32]

웹사이트

Talsu novada nosaukums tagad arī lībiešu valodā; šādi uzraksti būs vismaz 14 piekrastes ciemos

https://www.lsm.lv/r[...]

2023-01-27

[33]

웹사이트

«Līvõdõn ja līvõ kīelõn istōrilizt Loul ja daņtš pivād – kūord sūrkontsert "Tīrums. Dziesmas ceļš" ... - LI Līvõd institūt Facebook

https://www.facebook[...]

2023-07-07

[34]

웹사이트

Rl21428: Population by Ethnic Nationality, Sex and Place of Residence (Settlement Region), 31 December 2021

https://andmed.stat.[...]

[35]

간행물

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

https://www.pmlp.gov[...]

pmlp.gov.lv

[36]

웹사이트

Livonians

https://fennougria.e[...]

2023-10-29

[37]

논문

Y Chromosome analysis of prehistoric human populations in the West Liao River Valley, Northeast China

http://www.biomedcen[...]

2013

[38]

서적

Lang

[39]

웹사이트

Provisional results of the 2011 Population and Housing Census

http://data.csb.gov.[...]

[40]

웹사이트

RL0428: Rahvastik rahvuse, soo ja elukoha järgi, 31. detsember 2011

http://pub.stat.ee/p[...]

[41]

웹인용

Всероссийская перепись населения 2002 года

https://www.webcitat[...]

2009-12-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com