만네르헤임선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

만네르헤임선은 1920년대부터 1930년대에 걸쳐 핀란드가 소련의 침공에 대비하여 카렐리야 지협에 건설한 요새 방어선이다. 1918년 핀란드 내전 이후 소련의 위협이 커지자 건설이 시작되었으며, 벙커, 참호, 자연 지형을 활용한 방어 시설로 구성되었다. 1939년 겨울 전쟁에서 소련군의 진격을 두 달 동안 지연시키는 데 기여했으나, 핀란드와 소련 양측의 선전으로 실제보다 과장된 요새화가 이루어졌다는 평가도 있다. 전쟁 이후 소련군에 의해 파괴되었으며, 이후 재건되지 않았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 칼 구스타프 에밀 만네르헤임 남작 - 칼 구스타브 에밀 만네르헤임 남작

칼 구스타브 에밀 만네르헤임 남작은 핀란드의 군인이자 정치인으로, 핀란드 독립에 기여하고 섭정과 대통령을 역임하며 겨울 전쟁과 계속 전쟁을 이끌었으며 핀란드 원수 칭호를 받았다. - 칼 구스타프 에밀 만네르헤임 남작 - 만네르헤임 십자장

만네르헤임 십자장은 핀란드의 자유 십자 훈장 내에 있으며, 수훈자는 만네르헤임 십자 기사로 불리고, 2등급은 뛰어난 공적과 용기를 보여준 군인에게 수여되는 가장 잘 알려진 군사 훈장이다. - 카렐리야 지협 - 사이마 운하

핀란드 라우리찰라에서 러시아 비보르크까지 이어지는 사이마 운하는 사이마호와 비보르크만을 연결하며 핀란드-러시아 국경에 위치하고, 8개의 갑문과 사이맥스 규격 제한을 가지며, 양국 협정에 따라 운영되는 42.9km 길이의 운하이다. - 카렐리야 지협 - 안트레아 그물

안트레아 그물은 고환경 연구와 한국과의 비교 연구에 활용되는 유물이며, 발견된 지역의 고환경 분석을 통해 당시 호수와 숲이 우거진 환경이었음을 추정하게 한다. - 제2차 세계 대전의 방어선 - 마지노선

마지노선은 제1차 세계 대전 이후 프랑스가 독일의 공격을 막기 위해 건설한 요새 방어선으로, 다양한 구조물로 구성되었으나 제2차 세계 대전에서 독일군의 우회 공격으로 인해 그 기능을 제대로 수행하지 못했다. - 제2차 세계 대전의 방어선 - 지크프리트선

지크프리트선은 제2차 세계 대전 중 독일이 프랑스의 마지노 선에 대응하여 건설한 방어선으로, 다양한 벙커와 대전차 장애물 등으로 구성되었으며, 서부 전선에서 치열한 전투가 벌어지기도 했다.

| 만네르헤임선 - [지명]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 위치 | 카렐리야 지협 |

| 종류 | 방어선 |

| 사용 기간 | 1939년–1940년 |

| 건설 기간 | 1920년–1924년, 1932년–1939년 |

| 재료 | 나무, 바위, 콘크리트, 강철, 자연 지형 |

| 통제 국가 | 핀란드 |

| 관련 전투 | 겨울 전쟁 |

| 명칭 | |

| 핀란드어 | Mannerheim-linja |

| 스웨덴어 | Mannerheimlinjen |

2. 배경

러시아에서 10월 혁명이 일어난 후, 핀란드는 1917년 독립을 선언했다. 당시 소비에트 러시아는 핀란드의 독립을 인정했지만, 핀란드인들은 이를 완전히 신뢰하지 않았다. 양국 관계는 1918년 핀란드 내전 중 소비에트 러시아가 적위대를 지원하면서 더욱 악화되었다. 내전에서 백위대가 승리하자, 핀란드 공산주의자들은 소비에트 러시아로 넘어가 핀란드 공산당을 창설했다.[1]

1918년 핀란드 내전 이후 소련의 잠재적 위협에 대비하기 위해 카렐리야 지협에 방어선 건설이 계획되었다. 초기에는 만네르헤임의 구상과 독일 오토 폰 브란덴슈타인 대령의 제안 등이 있었으나, 정치적 상황 변화와 자금 부족 등으로 실현되지 못했다.[2][5]

이러한 상황은 신생 독립국 핀란드에게 큰 위협으로 여겨졌다. 특히 공산주의 혁명의 중심지였던 페트로그라드(현재 상트페테르부르크)가 국경 가까이에 있었기 때문이다. 게다가 1920년 타르투 조약이 체결되기 전까지 국경 지역은 불안정한 상태였다. 구 러시아 제국의 장군이었던 C.G.E. 만네르헤임은 볼셰비키에 대해 강한 반대 입장을 가지고 있었다. 적백내전에서 볼셰비키가 승리하면서 소비에트 러시아의 위협이 더욱 커지자, 핀란드는 카렐리야 지협에 요새선을 구축하기 시작했다.[1] 이 요새선은 1920년부터 1924년까지, 그리고 1932년부터 1939년까지 두 차례에 걸쳐 건설되었다.

3. 건설

본격적인 건설은 1919년 오스카 엔켈 참모총장의 주도로 시작되었으며, 프랑스 군사위원회의 도움과 요한 파브리티우스 중령의 참여로 설계가 이루어졌다.[6][7] 1920년부터 1924년까지 1차 건설 기간 동안 약 100개의 소규모 벙커가 건설되었으나, 예산 문제로 철근 콘크리트가 아닌 일반 콘크리트를 사용하여 방호력이 제한적이었고, 결국 건설은 중단되었다.[4][8]

1932년 건설이 재개되어 1939년까지 이어졌으며, 특히 1938년 이후 유럽 정세 악화로 건설 속도가 빨라졌다. 이 시기에는 이전보다 개선된 설계의 벙커들이 건설되고 기존 벙커들도 일부 현대화되었다.[4][9][10][11] 하지만 겨울 전쟁이 발발한 1939년 11월까지도 만네르헤임선은 완전히 완성되지 못한 상태였다.[8]

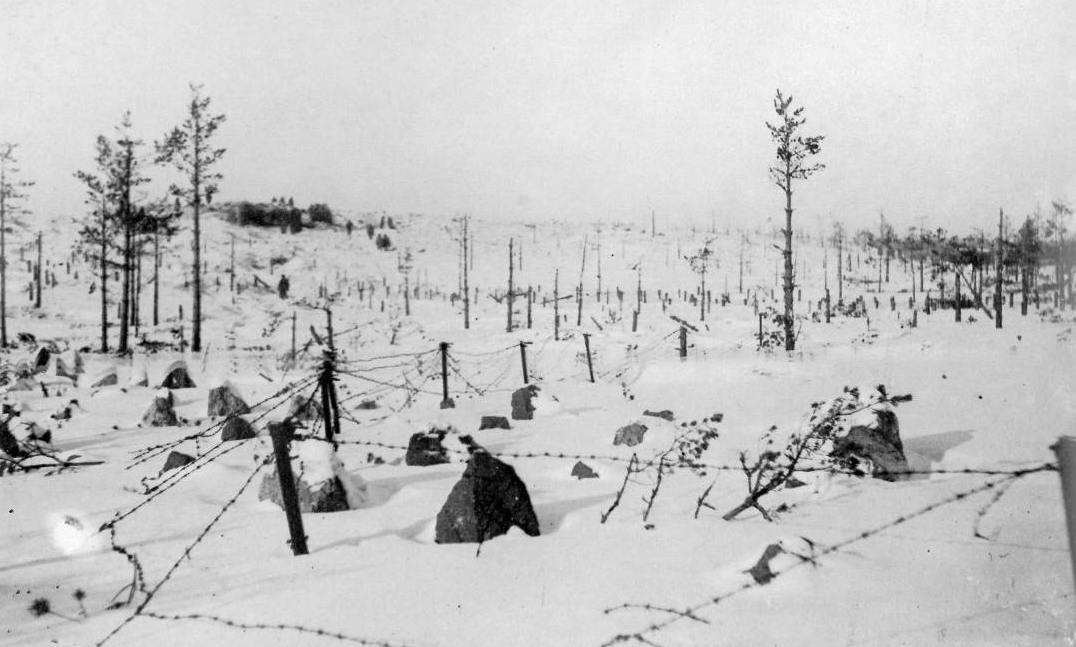

이 방어선은 지크프리트 선이나 마지노 선과 같은 대규모 요새선과는 달리, 대형 토치카나 '용의 이빨' 같은 콘크리트제 대전차 장애물 없이 자연 지형과 도목(倒木), 소규모 벙커, 참호 등을 활용한 형태로 구축되었다.[18] 건설에 사용된 콘크리트 총량은 14,520m3으로, 헬싱키 오페라 하우스 건설에 사용된 15,500m3보다도 적었다.

3. 1. 1918년의 계획

1918년 핀란드 내전 동안, 핀란드 정부와 최고 사령부는 소련의 공격 가능성에 대비하여 방어 계획 수립에 착수했다. 주요 방어 대상은 카렐리야 지협이었다. 이 지협에서 가장 위협적인 공격 예상 경로는 서쪽의 핀란드만 인근 지역이었으며, 동쪽은 부옥시 강, 수반토 호, 타이팔레 강과 같은 자연 수로 덕분에 상대적으로 방어가 용이했다.

최초의 구체적인 방어선 계획은 1918년 5월 초, 당시 핀란드 백위군 총사령관이었던 만네르헤임이 스웨덴 의용군 중령 A. 라페에게 의뢰하면서 시작되었다. 라페의 계획은 국경 가까이에 방어선을 설정하고, 상트페테르부르크(당시 페트로그라드)를 향한 잠재적 반격에 활용될 수 있는 두 개의 철도 노선을 보호하는 데 중점을 두었다. 그러나 만네르헤임이 5월 말 사령관직에서 물러나면서 라페의 계획은 폐기되었다.[2]

신생 독립국 핀란드는 아직 제대로 된 국경 수비 체계를 갖추지 못했고, 국경 지역은 불안정한 상태였다. 1918년 6월 기준으로 카렐리야 지협의 국경 보안은 제2사단과 지역 백위대 부대가 담당하고 있었다.[3] 이들은 요새 건설 지역의 경비 임무도 맡았다. 초기에 시도된 요새는 콘크리트를 사용하지 않은 임시 참호 수준에 불과했다.[4]

이후 독일은 오토 폰 브란덴슈타인 대령에게 카렐리야 지협의 방어 지점 조사를 지시했고, 그는 1918년 7월 16일 자신의 계획을 제출했다. 브란덴슈타인은 쿠오레마얘르비 호, 뮬라 호, 수반토 호, 타이팔레 강 등 작은 호수들이 지협을 가로지르며 형성하는 자연적인 방어선을 활용할 것을 처음으로 제안했다. 그의 계획은 1918년 8월 핀란드 최고 사령부의 승인을 받았다. 같은 해 10월, 핀란드 정부는 이 계획 실행을 위해 의 예산을 배정했으며, 건설 작업에는 독일군과 핀란드군 공병, 그리고 러시아 전쟁 포로들이 동원될 예정이었다. 하지만 부족한 예산, 건축 자재 및 숙련된 노동력 부족으로 인해 본격적인 요새 건설은 지연되었다. 결국 제1차 세계 대전에서 독일이 패배하면서 폰 브란덴슈타인의 계획 역시 실행되지 못하고 폐기되었다.[5]

3. 2. 1919-1924년: 초기 벙커 건설

러시아의 10월 혁명 이후 1917년 핀란드는 독립을 선언했으나, 소비에트 러시아와의 관계는 1918년 핀란드 내전에서 소련이 핀란드 적위군을 지원하면서 악화되었다. 백위군의 승리로 핀란드 공산주의자들은 소련으로 도피하여 핀란드 공산당을 창설했고, 이는 신생 핀란드 공화국에게 큰 위협으로 간주되었다. 특히 제정 러시아 장군 출신인 만네르헤임은 볼셰비키에 강하게 반대했다. 1919년 적백내전 당시 핀란드는 페트로그라드(현 상트페테르부르크)에 대한 러시아 백군의 공격 지원을 고려하기도 했으나, 전황 변화로 무산되었다. 증대되는 소련의 위협에 대응하여, 1920년부터 1924년까지, 그리고 이후 1932년부터 1939년까지 두 차례에 걸쳐 카렐리야 지협에 요새선 건설이 진행되었다.

1918년 핀란드 내전 중, 핀란드 정부와 군 지도부는 소련의 예상 침공 경로인 카렐리야 지협 방어 계획 수립에 착수했다. 지협 서부는 핀란드만에 인접해 방어가 취약했고, 동부는 라도가호라는 자연 지형 덕분에 비교적 안전하다고 판단되었다.

1919년 10월, 핀란드 참모총장 오스카 엔켈 소장은 독일 장교 폰 브란덴슈타인이 제시했던 초기 노선을 따라 방어선을 배치하기로 결정했다.[6] 프랑스 군사 위원회 소속 J. 그로-코이시 소령과 핀란드 요한 파브리티우스 중령이 요새 설계를 담당했다.[7] 1차 건설 기간 동안 파브리티우스는 방어선을 더 남동쪽으로 이동할 것을 제안했으나, 참모진 논의 끝에 엔켈의 기존 계획이 유지되었다. 주 계약자인 핀란드 건설 회사 AB Granit Oy는 1920년부터 1924년까지 100개의 소규모 벙커를 건설했다.[4]

그러나 자금 부족 문제로 인해 초기 요새는 철근 콘크리트가 아닌 일반 콘크리트로 만들어져 부분적인 방호력만 갖추었다. 사용된 콘크리트는 압축 밀도가 너무 낮아 중형 포병 이상의 공격을 견디기 어려웠다.[8] 결국 자금 부족과 장교들 간의 의견 충돌로 인해 엔켈은 1924년에 사임했고, 건설 작업은 장기간 중단되었다.[4]

이 방어선은 원래 1918년 핀란드 내전 직후 만네르헤임이 구상했으나, 그가 정계에서 물러나면서 실현되지 못했다. 이후 1921년부터 1924년, 그리고 1932년 이후 두 차례에 걸쳐 토치카와 기관총 진지가 건설되었지만, 겨울 전쟁 발발 전까지 완성되지 못했다. 만네르헤임선은 지크프리트 선이나 마지노 선과 같은 대형 토치카, 대전차호, '용의 이빨'이라 불리는 콘크리트제 대전차 장애물 없이, 주로 자연 지형이나 쓰러진 나무(도목, 倒木) 등을 활용한 방어 진지로 구축되었다.[18] 건설에 사용된 콘크리트 양(14520m3)은 헬싱키 오페라 하우스 건설에 사용된 양(15500m3)보다 적었다.

3. 3. 1932-1937년: 대형 벙커 건설

1932년부터 방어선 건설이 재개되었으나, 1938년까지 방위 예산 부족으로 핀란드는 1년에 두세 개의 벙커만 건설할 수 있었다.[9]

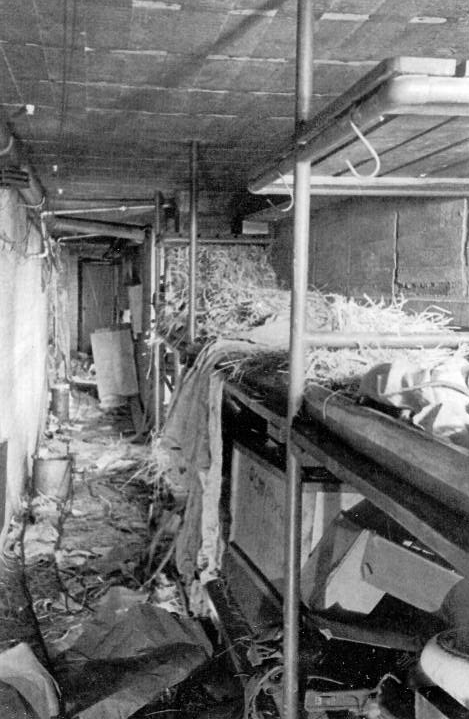

두 번째 본격적인 건설 단계는 1934년 4월 1일에 시작되었으며, 파브리티우스가 건설 작업을 지휘했다. 그는 주로 병력 숙소를 위해 설계된 잉크 1(Ink 1)과 잉크 2(Ink 2)라는 두 종류의 새로운 벙커를 설계했다. 이 벙커들은 일반적으로 길이가 15m에서 20m, 폭이 5m에서 6m 정도였으며, 1938년과 1939년에 장갑판에 총안이 추가로 제작되었다. 공병 대대는 잉킬라 지역에 이러한 벙커 6개를 건설했다.[4]

1936년과 1937년에는 예산 제약 속에서도 두 개의 대형 요새인 수만킬라 지역의 Sk 10과 수마야르비 지역의 Sj 4가 건설되었다. 이와 함께 레이패수오 지역에 Le 6과 Le 7, 그리고 잉킬라 지역에 Ink 6이라는 두 개의 작은 벙커도 건설되었다. 이 시기에 지어진 새로운 벙커들은 이전 설계와 달리 병력 숙소를 포좌 사이에 배치하여 값비싼 철근 콘크리트 사용을 줄여 비용을 절감했다는 특징이 있다. 벙커 지붕은 2m에서 3m 두께의 흙과 1m에서 3m 두께의 석재 부스러기로 덮어 방호력을 높였다.[9]

3. 4. 1938-1939년: 건설 가속화

1938년 5월부터 유럽 정세가 악화되면서 카렐리야 방어 요새 건설에 훨씬 더 많은 자금과 자원이 투입되었다. 핀란드군은 새로운 요새를 건설하는 동시에 기존의 오래된 요새들을 현대화하는 작업에 착수했다. 수마퀼레(Summakylä)와 수마야르비(Summajärvi) 지역에는 두 개의 대형 Sk 11 벙커인 "펠톨라"(Peltola), Sj 5 "밀리오날린케"(Miljoonalinnake)와 미완성 상태의 세 번째 Sk 17 벙커가 건설되었다. 이 신형 벙커들은 이전보다 개선된 화재 대피소, 환기 시스템 및 관측용 장갑 클로쉬를 갖추고 있었다.[10]

또한 무오란야르비(Muolaanjärvi) 호수 근처의 수르니에미(Surniemi) 지역에서는 Su 1부터 Su 7까지 총 7개의 새로운 벙커 건설이 시작되었다. 이 중 Su 3과 Su 4는 병력 숙소용으로 설계되었고, 나머지 벙커들은 기관총 진지로 구축되었다. 1920년대에 건설되었던 기존의 구조물들도 현대화 작업이 이루어졌다. 오래된 벙커에는 측면에서 사격할 수 있는 능력이 추가되었고, 공간도 확장되었다. 일부 벙커의 총안구는 숙소나 지휘소로 더 적합하게 활용하기 위한 계획의 일환으로 폐쇄되기도 했다.[11]

그러나 이러한 노력에도 불구하고, 1939년 11월 겨울 전쟁이 발발했을 당시 만네르헤임선은 여전히 미완성 상태였다.[8]

4. 구조

만네르헤임 선은 서쪽의 핀란드 만 해안에서 시작하여 수마 지역을 거쳐 Vuoksi 강을 지나 동쪽의 타이팔레에서 끝나는 방어선이었다. 이 선은 157개의 기관총 진지와 8개의 콘크리트 포병 진지로 이루어져 있었다. 특히 수마 주변 지역은 가장 취약한 지점으로 여겨져 가장 강력하게 요새화되었다.

선의 양 끝은 해안 포병 진지가 방어했다. 핀란드 만 해안은 '사렌패 요새'가, 라도가 호수 쪽은 '예리세바 요새'가 지켰다. 이들 진지에는 약 12.70cm, 약 15.24cm, 그리고 약 25.40cm 구경의 포가 배치되어 있었다.

프랑스의 마지노 선이나 거대한 벙커와 용의 이빨로 만들어진 다른 요새들과 달리, 만네르헤임 선은 주로 주변의 자연 지형을 최대한 활용하여 건설되었다. 쓰러진 나무나 바위 같은 자연물들이 방어 진지의 일부로 통합되었다. 또한 핀란드군은 위장 기술에 능숙하여 이를 효과적으로 활용했다.

만네르헤임 선은 막대한 비용을 들여 건설되지 않았다. 선의 주요 목적은 침략군을 완전히 격퇴하는 것보다는 진격을 늦추는 데 있었다. 건설에는 주로 현지에서 구할 수 있는 재료들이 사용되었다.[8] 이 선은 유연 방어 전략을 채택하여, 거대한 벙커보다는 참호와 장애물을 주로 활용했다.[15]

'만네르헤임 선'이라는 이름은 요르마 갈렌-칼레라가 처음 사용했으며, 이후 외국 언론인들을 통해 널리 알려졌다고 전해진다.

5. 소련의 정보 활동

소련 정보국은 핀란드 내에서 여러 조직을 통해 정보 활동을 벌였다. 소련의 지원을 받는 핀란드 공산당은 중앙위원회에 직접 군사 정보를 보고했으며, 주로 핀란드군의 포병 부대 위치와 방어 시설 정보를 수집했다. 핀란드에서 활동한 주요 소련 정보 기관으로는 NKVD와 군 참모부 제4국이 있었다. 또한 레닌그라드 군관구, 발트 함대, NKVD 산하 국경군도 간첩 작전을 수행했다.[12]

핀란드는 1930년대에 두 건의 주요 간첩 사건을 적발했다. 첫 번째는 1933년 핀란드 참모부 소속 사진가 빌호 펜티캐이넨이 소련으로 망명한 사건이다. 두 번째는 1935년 시모 하우카가 소련 정보국을 위해 사진을 찍고 도로와 지형 정보를 수집한 사건이다.[12]

소련 정보국은 1938년, 핀란드의 지형과 요새에 대한 매우 상세한 기밀 사진첩을 발행했다. 이 사진첩은 7쪽 분량의 보고서와 22쪽 분량의 지도 및 사진으로 구성되었으며, 각 부마다 고유 번호가 매겨져 소량만 제작된 것으로 추정된다.[12] 소련의 정보 활동은 1938년부터 활발해졌고, 1939년에는 더욱 강화되었다. 겨울 전쟁이 시작되기 직전, 소련 정보국은 붉은 군대 장교들을 위한 "''핀란드. 행군 경로에 대한 서면 설명''"이라는 책자를 발간했다. 이 책은 나중에 "''붉은 군대 핀란드 행군 안내서''"라는 이름으로 번역되어 재출간되었으며, 200쪽이 넘는 지도와 사진을 담고 있었다.[13]

이러한 정보 수집 활동과 더불어, 소련은 카렐리야 지협의 핀란드 방어선에 대한 상세한 지도까지 확보했다. 이는 1939년 9월, 헬싱키 주재 독일 무관이었던 아르니케 장군이 모스크바에 넘겨준 정보였다.[8]

6. 겨울 전쟁

겨울 전쟁에서 만네르헤임선은 소련군의 진격을 두 달 동안 저지하는 데 중요한 역할을 했다. 특히 소련 발트 함대 소속 전함 ''마라트''와 ''옥탸브르스카야 레볼류치야''는 1939년 12월과 1940년 1월에 여러 차례 사렌패 요새를 공격했지만, 핀란드 해안포대는 이 공격을 성공적으로 격퇴했다. 1939년 12월 18일에는 근접 포격으로 ''옥탸브르스카야 레볼류치야''를 몰아내기도 했다.[14]

전쟁 기간 동안 핀란드와 소련 양측의 선전은 만네르헤임선의 실제 방어력을 과장하는 경향이 있었다. 핀란드는 국민 사기를 높이기 위해, 소련은 붉은 군대의 더딘 진격을 설명하기 위해 만네르헤임선을 실제보다 훨씬 강력한 요새선으로 묘사했다. 이로 인해 만네르헤임선이 마지노 선에 버금가거나 그 이상으로 강력하게 요새화되었다는 인식이 퍼졌으나, 실제로는 참호와 다른 야전 요새가 방어선의 대부분을 구성했으며, 벙커는 비교적 적고 포병 전력도 거의 없었다.[15] 이러한 실제 방어력과 선전의 차이에 대한 자세한 내용은 하위 섹션에서 다룬다.

겨울 전쟁이 끝난 후, 만네르헤임선의 구조물들은 소련군 공병에 의해 파괴되었다. 이후 계속 전쟁 시기에도 이 지역에서 전투가 벌어졌지만, 양측 모두 파괴된 방어선을 본격적으로 재건하지는 않았다.

6. 1. 만네르헤임 선의 실제 방어력

겨울 전쟁에서 만네르헤임선은 소련군의 진격을 두 달 동안 성공적으로 저지했다. 소련의 발트 함대 소속 전함 ''마라트''와 ''옥탸브르스카야 레볼류치야''는 1939년 12월과 1940년 1월에 여러 차례 사렌패 요새를 공격했지만, 핀란드 해안포대는 이 공격을 격퇴했으며, 특히 1939년 12월 18일에는 근접 포격으로 ''옥탸브르스카야 레볼류치야''를 몰아냈다.[14]

전쟁 기간 동안 핀란드와 소련 양측의 선전은 만네르헤임선의 요새화 수준을 실제보다 상당히 과장했다. 핀란드는 자국민의 사기를 높이기 위해, 소련은 붉은 군대의 더딘 진격을 정당화하기 위해 만네르헤임선이 프랑스의 마지노 선보다 강력하다고 주장했다. 이러한 "강력하게 요새화된" 만네르헤임선이라는 신화는 이후 소련의 공식 전쟁 역사 기록과 일부 서방 자료에도 영향을 미쳤다. 그러나 실제 만네르헤임선의 대부분은 단순히 참호와 다른 야전 요새들로 구성되어 있었다. 선을 따라 건설된 벙커들은 대부분 규모가 작고 드문드문 떨어져 있었으며, 고정된 포병 전력은 거의 배치되지 않았다.[15]

핀란드 침공 초기 몇 달간 붉은 군대는 큰 어려움을 겪었다. 전쟁 3주차에 이르자 소련 선전 당국은 붉은 군대의 실패를 대중에게 설명해야 했고, 만네르헤임선이 마지노 선보다 더 강력하다고 주장하기 시작했다.[16] 핀란드는 원래 국경 방어선을 난공불락으로 만들고자 했으나, 겨울 전쟁 발발 시점에는 목표에 훨씬 미치지 못했다. 이는 국경 침략을 효과적으로 저지했던 마지노 선과는 대조적이었다. 핀란드는 콘크리트 벙커 101개를 건설할 자금과 자원만 있었던 반면, 마지노 선은 비슷한 길이의 구간에 5,800개의 요새 구조물을 갖추고 있었으며, 이들은 지하 철도로 연결되어 있기도 했다.[17] 만네르헤임선의 실제 규모는 선 전체에 사용된 콘크리트의 양(14520m3)이 헬싱키의 오페라 하우스(약 15500m3) 건설에 사용된 양보다 약간 적다는 사실에서도 잘 드러난다. 훨씬 짧은 VT-선 방어선 건설에는 약 400000m3의 콘크리트가 사용되었다.

하지만 만네르헤임선, 아르파드 선, 바르 레브 선과 같은 "유연한" 방어선은 마지노 선처럼 콘크리트 벙커와 참호가 빽빽하게 들어선 형태가 아니었다. 이러한 유연한 야전 요새 시스템의 주된 목적은 다수의 대전차호, 체코식 고슴도치, 용의 이빨 같은 장애물로 적의 예상 이동 및 공격로를 차단하는 것이었다. 그 뒤에는 복잡한 참호 및 철조망 장애물 시스템이 구축되어, 공병, 교량 설치 전차, 공병대로부터 대전차 장벽을 보호했다. 이로 인해 적군은 제1차 세계 대전에서처럼 막대한 손실을 감수하며 장갑 지원이나 직접적인 화력 지원 없이 참호를 공격해야 했다. 이러한 방어 방식이 "유연한 방어"라고 불린 이유는 방어 병력이 벙커에 갇히지 않고, 방어 소대가 야전 요새(나무와 흙으로 만든 사격 진지, 참호 등) 사이를 이동하며 재편성될 수 있었기 때문이다. 또한 반격을 수행할 여지도 있었다. 모든 병사와 무기는 적의 포격에 쉽게 노출되지 않도록 여러 개의 사격 위치를 확보하고 있었다. 콘크리트 벙커는 주로 병력 대피소 역할을 했으며, 총안(사격 구멍)이 설치된 경우는 소수에 불과했다. 콘크리트 참호는 대전차 장애물을 방어하기 위해 측면 사격을 가하는 구조로 설계되었다.[15]

마지노 선이나 지크프리트 선과 같은 고정된 벙커 시스템은 파괴 가능한 공기 흡입구나 사격 구멍, 위장과 비용 측면에서 불리한 큰 크기 등 여러 약점을 가지고 있었다. 또한 소규모 공병 부대에도 취약했으며(예: 세단 전투에서 소수의 독일군이 미리 준비한 폭탄과 연막탄으로 여러 기관총 벙커를 파괴), 소규모의 집중적인 연막 공격에도 시야가 쉽게 가려졌다. 반면, 만네르헤임선과 같은 유연한 방어선은 소규모 공병 공격이나 연막탄에 거의 영향을 받지 않았고, 쉽게 표적이 될 만한 고정된 구조물이 적었다.[15]

결론적으로, 겨울 전쟁 당시 만네르헤임선은 격렬한 전투의 현장이었다. 처음에는 핀란드 전역을 빠르게 점령하려 했던 소련군은 겨울의 혹독한 추위와 핀란드군의 필사적인 저항에 부딪혀 이 방어선에서 두 달간 발이 묶였다. 핀란드 측은 국민들에게 강력한 대소련 방어선이 존재한다고 믿게 하려 했고, 소련 측은 핀란드 진격이 멈춘 이유를 설명하기 위해 만네르헤임선의 견고함을 과장하여 선전했다.[19] 이 때문에 실제로는 토치카와 같은 방어 진지가 작고 대포도 거의 없었으며, 단순한 참호나 지형을 이용한 장애물이 대부분이었음에도 불구하고, "중무장한 만네르헤임선"이라는 신화가 널리 퍼지게 되었다.

겨울 전쟁 이후, 만네르헤임선의 구조물들은 소련군 공병에 의해 파괴되었다. 이후 계속 전쟁 시기에도 양측 군대가 이 지역에서 전투를 벌였지만, 어느 쪽도 방어선을 본격적으로 재건하지는 않았다.

7. 겨울 전쟁 이후

겨울 전쟁 이후, 소련군 공병들은 만네르헤임 선에 남아있던 시설들을 파괴했다. 이후 발발한 계속 전쟁 동안 이 방어선은 재강화되지 않았다. 하지만 1941년 핀란드의 진격과 1944년 소련의 공세 시기에는 소련군과 핀란드군 양측 모두 만네르헤임 선의 자연적인 지형적 이점을 방어에 활용했다(VT-선 및 VKT-선 참조).

참조

[1]

인용

Geust & Uitto 2006, page 9

[2]

인용

Kronlund 1988, page 187

[3]

인용

Kronlund 1988, page 127

[4]

인용

Geust & Uitto 2006, pages 9–14

[5]

인용

Kronlund 1988, page 189

[6]

인용

Kronlund 1988, page 200

[7]

인용

Kronlund 1988, pages 206, 246

[8]

인용

Edwards 2006, pp. 111–112

[9]

인용

Geust & Uitto 2006, page 39

[10]

인용

Geust & Uitto 2006, pages 42–43

[11]

인용

Geust & Uitto 2006, page 44

[12]

인용

Geust & Uitto 2006, pages 15–16

[13]

인용

Geust & Uitto 2006, pages 36–37

[14]

인용

McLaughlin, p. 401

[15]

서적

The Árpád-line

Timp

[16]

인용

Trotter 2002, pages 203–209

[17]

인용

Manninen 2002, p. 57

[18]

인용

陣地の一部には、学生や児童の休日労働によって建設されたものもあった。

[19]

인용

ソ連側は冬戦争終結後も、マンネルヘイム線について、マジノ線に匹敵する強力な防衛線として宣伝し続けた。[[ニキータ・フルシチョフ]]も回想録(『フルシチョフ回想録』)の中でマンネルヘイム線が「難攻不落」の存在だったとしている。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com