방효유

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

방효유는 원말 명초의 학자이자 문인으로, 건문제의 충신이었다. 송렴에게 사사하여 학문적 명성을 얻었으며, 건문제 즉위 후 시강학사로 국정 개혁에 참여했다. 정난의 변으로 영락제가 즉위하려 하자, 이를 반대하며 '연적찬위'라는 글을 써 십족이 멸족되는 비극을 겪었다. 그는 충절의 상징으로 한국, 일본 등에서 숭앙받았으나, 현대에는 그의 지나친 강직함이 비판받기도 한다. 저서로는 『손지재집』, 『방정학선생문집』 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 방씨 - 방 (성씨)

한국의 성씨인 방(方), 방(房), 방(龐), 방(邦)은 각기 다른 기원과 본관을 가지며, 2015년 인구조사에서 방(方)씨는 94,831명, 방(房)씨는 33,520명, 방(龐)씨는 893명, 방(邦)씨는 277명으로 나타났다. - 방씨 - 방 (중국 성씨)

방씨는 중국 하남성 낙양현과 섬서성 관중도 흥평현 등에서 기원한 중국과 한국의 성씨로, 한국에서는 2015년 기준 94,831명이 존재하며 온양 방씨가 가장 큰 비중을 차지하고 역사적으로 다양한 인물들이 존재한다. - 1357년 출생 - 권진

권진은 안동 권씨 권희정의 아들이자 독수와라는 호를 가진 인물로, 김황과의 사이에서 1남 2녀를 두었다. - 1357년 출생 - 정종 (조선)

정종은 조선의 2대 임금으로, 제1차 왕자의 난 후 즉위하여 개성 천도와 집현전 설치 등 내정 안정에 힘썼으며, 제2차 왕자의 난 후 이방원에게 양위하고 상왕으로 여생을 보냈다. - 1402년 사망 - 잔 갈레아초 비스콘티

잔 갈레아초 비스콘티는 밀라노 비스콘티 가문 출신으로, 1385년 밀라노의 지배권을 장악하여 밀라노 공국을 건설하고 롬바르디아 지역을 정복하며 세력을 확장했으며, 1395년 밀라노 공작 작위를 받았고, 군사력 강화와 문화 발전에 기여했으나, 피렌체 정복에 실패하고 1402년 페스트로 사망한 인물이다. - 1402년 사망 - 조반니 1세 벤티볼리오

조반니 1세 벤티볼리오는 벤티볼리오 가문의 시초이자 볼로냐의 참주였으며, 1462년에 사망했다.

| 방효유 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 출생일 | 1357년 |

| 출생지 | 원나라 절강성 영해현 |

| 사망일 | 1402년 7월 25일 |

| 사망지 | 명나라 남경 |

| 사망 원인 | 논쟁 중 (한 기록에 따르면 방효유는 중국에서 유일하게 십족멸문이 시행되는 동안 허리 절단형으로 처형됨) |

| 별명 | 방정학 (方正學) |

| 직업 | 학자, 정치인 |

| 한자 표기 | |

| 중국어 간체 | 方孝孺 |

| 중국어 정체 | 方孝孺 |

| 병음 | Fāng Xiàorú |

| 기타 | |

| 참고 자료 | 중국 신화망 기사 대만 국어과 자료 네이버 캐스트 - 세계인물 : 영락제 |

2. 생애

송렴에게 사사하여 문하에서 가장 뛰어난 인물로 평가받았다. 홍무 25년(1392년)에 천거되었으나, 법치를 중시했던 홍무제(주원장)의 통치 방식과는 맞지 않아 한중부교수(漢中府教授)라는 비교적 낮은 관직에 머물렀다. 당대 최고의 학자로 인정받았지만 본격적으로 중용된 것은 홍무제가 사망하고 1398년 건문제가 즉위하면서부터였다. 건문제는 그를 한림원 시강학사로 발탁하여 국정에 참여시켰다. 당시 건문제의 측근이었던 황자징, 제태 등과 함께 연왕 주체(훗날의 영락제)를 비롯한 여러 번왕들의 세력을 약화시키는 삭번정책 추진에 관여했으며, 방효유는 『주례』를 본받은 관제 개혁에도 착수했다.

삭번정책에 반발한 연왕 주체가 정난의 변을 일으키자, 전쟁이 길어지면서 황자징과 제태가 실각하고 방효유가 정권의 중심에 서게 되었다. 그러나 본래 학자였던 방효유가 전쟁을 효과적으로 지휘하기는 어려웠고, 건문제 정부는 점차 수세에 몰렸다. 결국 건문 4년(1402년) 수도 남경이 함락되었고 방효유는 사로잡혔다.

남경 함락 전, 영락제의 측근 도연은 영락제에게 "방효유는 절대 항복하지 않을 것이니 죽이지 말라. 그를 죽이면 천하의 학문 맥이 끊어질지도 모른다"고 조언했다. 영락제는 방효유에게 자신의 즉위 조서를 쓰게 하여 회유하려 했으나, 방효유는 이를 거부하며 오히려 종이에 燕賊簒位|연적찬위중국어(연나라 도적이 황제의 자리를 찬탈했다)라고 썼다고 전해진다.

이에 격분한 영락제는 방효유의 일족과 문도 등 총 873명을 그의 앞에서 처형했는데, 이는 부계, 모계, 처계의 구족에 친구와 제자까지 포함한 전례 없는 '십족'을 멸족시킨 참혹한 사건이었다. 마지막으로 방효유 자신도 남경 성 밖으로 끌려나가 아래의 "절명시(絶命詩)"를 남기고 처형되었다.

방효유의 저서로는 『손지재집(遜志斎集)』, 『방정학선생문집(方正學先生文集)』 등이 있다.

| 절명시[9] | |

|---|---|

| 원문 | 풀이 |

| 天降乱離兮、孰知其由중국어 | 하늘이 난리를 내리니, 누가 그 연유를 알겠는가 |

| 奸臣得計兮、謀国用猷중국어 | 간신이 계책을 얻어, 나라를 꾀하고 술책을 썼네 |

| 忠臣発憤兮、血涙交流중국어 | 충신이 분하여, 피눈물을 흘리네 |

| 以此殉君兮、抑有何求중국어 | 이로써 임금께 순절하니, 무엇을 더 구하겠는가 |

| 嗚呼哀哉兮、庶不我尤중국어 | 아아 슬프도다, 바라건대 나를 탓하지 않기를 |

2. 1. 어린 시절

원나라 말엽인 1357년 절강성(浙江省) 영해현(寧海縣)에서 방극근(方克勤)의 아들로 태어났다. 어려서부터 문장과 시에 능하여, 당대(唐代)의 문장가 한유에 비교되어 소한자(小韓子)라는 별명을 얻기도 했다. 1376년(홍무 9년)에는 명나라 건국 공신인 "4대 선생"[11] 중 한 명인 송렴(宋濂)의 제자가 되어 유학과 역사, 문학을 배웠다. 방효유는 송렴의 문하에서 점차 두각을 나타냈으나, 제자가 된 지 5년 뒤인 1381년 송렴이 홍무제의 대대적인 공신 숙청에 휘말려 귀양가 유배지에서 사망하면서[12] 가르침이 끊어지게 되었다.지식인들로부터 추천되어 한중교수(漢中敎授)의 직위에 올랐으나, 숙청된 옛 공신의 제자라는 점 때문에 중용되지는 못했다. 이 무렵 촉헌왕 주춘(蜀獻王 朱椿)에게 세자 주열렴(朱悅熑)의 사부로 초빙되었는데, 그의 독서실을 지어 주며 정학(正學)이라 불렀기 때문에 '정학선생'이라는 별칭을 얻었다.[13] 이후 《주례변정》(周禮辨正)을 비롯하여 《손지재집》(遜志齋集, 총 24권) 등 여러 책들을 저술하는 한편, 황족 자제들의 교육에도 힘쓰는 등 왕성하게 활동하였다.

2. 2. 건문제의 충신

1392년(홍무 25년), 황태자 주표가 병사하자 그의 아들인 주윤문이 15세의 나이로 황태손에 책봉되었다. 이때 방효유는 유삼오, 황자징, 제태 등과 함께 황태손의 스승으로 발탁되었다.[14] 방효유는 단순한 스승을 넘어 정치적 참모 역할까지 수행하며 주윤문이 안정적으로 황위를 계승할 수 있도록 보좌했고, 이 과정에서 주윤문의 깊은 신임을 얻었다. 그러나 홍무제마저 병석에 눕게 되면서 아직 성년이 되지 못한 황태손 주윤문의 입지는 불안정해졌다.

1398년(홍무 31년) 홍무제가 승하하고 주윤문이 건문제로 즉위하자, 방효유는 한림원 시강학사로 중용되어 건문제의 핵심 측근이 되었다. 그는 건문제의 정치 고문으로서 덕치(德治)에 기반한 정치 체제를 목표로 국정 개혁을 추진했다. 방효유는 왕도를 밝히고 태평을 이룩하는 것을 자신의 임무로 여겼으며, 홍무제의 엄격한 통치 방식을 완화하고 유화적인 정책을 펼쳐 유생들의 지지를 얻었다. 또한 황제 독재 체제도 일부 완화하고 『주례』를 본받은 관제 개혁에 착수했다. 학문을 좋아했던 건문제는 독서 중 의문이 생기거나 국가의 중대사가 있을 때마다 방효유에게 자문을 구했으며, 조정의 모든 주요 결정은 방효유의 검토를 거치도록 했다.[15]

당시 가장 큰 문제는 어린 황제의 약한 권력 기반이었다. 방효유는 이를 우려하여 건문제에게 「심려론」(深慮論)을 지어 바치며 "화는 언제나 소홀하게 다룬 데서부터 일어나며, 난은 언제나 별로 의심할 것도 없는 일에서부터 일어난다"고 경고했다.[16][17] 홍무제가 생전에 공신들을 대거 숙청한 탓에 건문제를 지지할 세력이 부족했던 반면, 연왕 주체를 비롯한 황제의 숙부들은 각 변방에서 막강한 군사력을 바탕으로 세력을 키우고 있었다.[18]

이에 남경 조정에서는 황자징, 제태 등을 중심으로 번왕들의 세력을 약화시키기 위한 삭번정책(削藩政策)을 추진했다. 여러 번왕들을 제거하려는 계획이었으나, 성정이 유약했던 건문제는 숙부들을 핍박한다는 비난을 우려해 주저했다. 그러나 방효유를 비롯한 측근들의 강력한 건의로 번왕들에 대한 감시와 견제가 시작되었다.

삭번정책에 반발한 연왕 주체가 정난의 변을 일으키자, 방효유는 건문제의 가장 가까운 신하로서 전쟁 기간 동안 그를 보좌했다. 초기에는 황자징과 제태가 정국을 주도했으나, 전세가 불리해지자 이들이 물러나고 방효유가 정권의 핵심에 서게 되었다. 그러나 학자 출신인 방효유에게 군사 지휘는 어려운 일이었고, 건문제 정부는 점차 수세에 몰렸다.

1402년 수도 남경이 함락되면서 방효유는 연왕 주체에게 붙잡혔다. 남경 함락 전, 주체의 측근 요광효는 "방효유는 절대 항복하지 않을 것이나, 그를 죽이면 천하의 학문 맥이 끊어질 것"이라며 만류했다. 주체(훗날 영락제)는 방효유에게 자신의 즉위 조서를 쓰도록 명했으나, 방효유는 이를 거부하고 종이에 "연적찬위(燕賊簒位)"(연나라 도적이 황제의 자리를 찬탈했다)라고 쓴 뒤 죽음을 택하겠다고 외쳤다.

이에 격분한 영락제는 그의 일족, 외가, 처가, 제자, 친구 등 관계된 모든 사람(십족, 十族)을 잡아들여 방효유 앞에서 처형했다. 희생자는 873명에 달했다. 마지막으로 방효유 자신도 남경 성 밖으로 끌려나가 아래의 절명시(絶命詩)를 남기고 46세의 나이로 처형되었다. 이 사건은 유례없이 잔혹한 처사로 기록되었다. 방효유의 저서로는 『손지재집(遜志斎集)』·『방정학선생문집(方正學先生文集)』이 있다.

| 절명시[9] | |

|---|---|

| 원문 | 풀이 |

| 天降乱離兮、孰知其由 | 하늘이 난리를 내리니, 누가 그 연유를 알겠는가 |

| 奸臣得計兮、謀国用猷 | 간신이 계책을 얻어, 나라를 꾀하고 술책을 썼네 |

| 忠臣発憤兮、血涙交流 | 충신이 분하여, 피눈물을 흘리네 |

| 以此殉君兮、抑有何求 | 이로써 임금께 순절하니, 무엇을 더 구하겠는가 |

| 嗚呼哀哉兮、庶不我尤 | 아아 슬프도다, 바라건대 나를 탓하지 않기를 |

2. 3. 정난의 변

황제 건문제와 그의 숙부인 번왕들 사이의 갈등이 깊어졌고, 여러 번왕이 작위를 박탈당하는 일이 벌어지자 마침내 북평에 기반을 둔 연왕 주체(영락제)가 "황제 주변의 간신들을 몰아내고 나라를 바로 세운다"는 명분을 내걸고 1399년 정난의 변을 일으켰다.

건문제의 군대는 수적으로 우세했지만, 홍무제 시대의 대규모 숙청으로 인해 유능한 장수가 부족한 상황이었다. 반면 연왕의 군대는 북방에서 오랫동안 북원 세력과 싸우며 실전 경험을 쌓아 잘 훈련되어 있었고 사기도 높았다.

방효유는 송렴에게 배움을 받아 문하생 중 가장 뛰어나다는 평가를 받았다. 1392년에 추천을 받았으나, 엄격한 법치를 중시했던 홍무제의 뜻과는 맞지 않아 한중부교수(漢中府教授)라는 낮은 관직에 머물렀다. 1398년 홍무제가 세상을 떠나고 건문제가 즉위하자, 한림원 시강학사(侍講學士)로 발탁되어 국정에 참여하게 되었다. 당시 건문제의 측근이었던 황자징, 제태 등은 연왕 주체를 비롯한 여러 번왕의 세력을 줄이는 삭번 정책을 강하게 추진했으며, 방효유는 『주례』를 바탕으로 한 관제 개혁을 이끌었다.

정난의 변이 일어나고 전쟁이 장기화되면서 황자징과 제태가 권력에서 밀려나자 방효유가 정국의 중심 인물이 되었으나, 본래 학자였던 그가 전쟁을 효과적으로 지휘하기는 어려웠고, 건문제의 조정은 점차 수세에 몰렸다. 전세가 불리해지고 장수마저 부족해지자 문관이었던 방효유까지 관군의 총사령관으로 임명되었지만, 전세를 뒤집기에는 역부족이었다.

1402년 수도 남경이 결국 함락되었고, 건문제는 황궁에 불을 질렀다. 황후는 불에 탄 시신으로 발견되었으나 건문제의 행방은 알 수 없게 되었다. 방효유는 연왕의 군대에 사로잡혔다.

남경 함락 이전에 연왕의 책사 도연(道衍)은 연왕에게 “방효유는 절대 항복하지 않을 것입니다. 하지만 그를 죽여서는 안 됩니다. 그를 죽이면 천하의 학문 맥이 끊어질지도 모릅니다”라고 조언한 바 있었다.[19] 이에 영락제는 황위에 오른 후, 방효유를 회유하여 자신의 즉위를 정당화하는 조서를 쓰도록 시도했다. 이는 자신의 즉위를 고대 주나라의 주공이 어린 성왕을 보좌한 것에 비유하려는 의도였다.

그러나 방효유는 이를 단호히 거부했다. 공식 역사서인 『명사(明史)』에 따르면, 방효유는 영락제의 요구에 "그럼 성왕(건문제)은 어디에 있습니까?", "왜 성왕의 아들을 즉위시키지 않으십니까?", "황제의 형제(다른 번왕)는 어떻습니까?"라고 반문하며 정통성을 문제 삼았다. 영락제가 "이는 나의 집안 문제이니 너는 조서나 쓰라"고 강압하자, 방효유는 붓을 땅에 던지며 거부했다.[5]

다른 기록들에서는 방효유의 저항이 더욱 극적으로 묘사된다. 17세기 문헌인 『명사기(明史紀)』에는 영락제가 구족을 멸하겠다고 위협하자 방효유가 "구족이 아니라 십족(十族)이라도 달게 받겠다!"라고 응수했다고 전한다.[6] 19세기 문헌인 『명사전(明史全)』에는 방효유가 영락제가 건넨 종이에 '''燕賊篡位|연적찬위중국어'''(연나라 도적이 황제의 자리를 빼앗다)라고 써서 저항했다는 기록도 있다.[7] 다만, 이러한 극적인 기록들은 후대의 사대부들이 방효유의 충절을 기리기 위해 창작했을 가능성이 높다고 여겨진다.[8]

결국 격분한 영락제는 방효유를 투옥시키고, 그의 부계, 모계, 처계 친족은 물론 친구와 제자들까지 모두 잡아들여 방효유가 보는 앞에서 차례로 처형했다. 희생자는 873명에 달했다고 전해진다. 이는 일반적인 연좌제의 범위인 구족을 넘어 친구와 제자까지 포함한 것으로, 역사상 유례없는 '십족(十族) 멸족'으로 불린다. 마지막으로 방효유 자신도 남경 성 밖으로 끌려나가 아래의 “절명시(絶命詩)”를 남기고 능지처참형을 당했다.

| 절명시[9] | |

|---|---|

| 원문 | 풀이 |

| 天降乱離兮、孰知其由중국어 | 하늘이 난리를 내리니, 누가 그 연유를 알겠는가 |

| 奸臣得計兮、謀国用猷중국어 | 간신이 계책을 얻어, 나라를 꾀하고 술책을 썼네 |

| 忠臣発憤兮、血涙交流중국어 | 충신이 분하여, 피눈물을 흘리네 |

| 以此殉君兮、抑有何求중국어 | 이로써 임금께 순절하니, 무엇을 더 구하겠는가 |

| 嗚呼哀哉兮、庶不我尤중국어 | 아아 슬프도다, 바라건대 나를 탓하지 않기를 |

2. 4. 십족의 멸족

남경을 함락시킨 주체(영락제)는 건문제에게 충성하던 신하들을 처형했지만, 건문제의 스승이자 당대의 대학자였던 방효유는 그의 학문적 명성을 존중하여 회유하고자 했다.[20] 영락제는 방효유를 통해 정난의 변으로 조카의 제위를 찬탈한 자신의 행위에 정당성을 부여하고 유생들의 지지를 얻으려 하였다. 영락제의 측근 요광효는 남경 함락 전 영락제에게 "방효유는 항복하지 않을 것이다. 그러나 그를 죽여서는 안 된다. 그를 죽이면 천하의 학문이 끊어질지도 모른다"라고 조언하기도 했다.

영락제 앞에 불려 나온 방효유는 건문제를 애도하는 상복 차림이었다. 영락제는 시종일관 부드러운 태도로 자신이 주 성왕을 보좌한 주공과 같다고 주장하며 즉위의 정당성을 설득하려 했으나, 방효유는 건문제에 대한 충의를 굽히지 않았다. 이때의 문답은 다음과 같이 전해진다. 영락제가 "그대는 주 성왕(周成王)을 보좌한 주공(周公)을 따라한 것에 지나지 않는다"고 하자, 방효유는 "지금 성왕[22] 은 어디에 있습니까?"라고 물었다. 영락제가 "그는 스스로 몸에 불을 지르고 죽었다"고 답하자, 방효유는 "왜 성왕의 아들을 황제로 앉히지 않습니까?"라고 물었다. 영락제가 "나라가 연장자를 군주로 모시기를 바라기 때문이다"라고 답하자, 방효유는 다시 "왜 성왕의 동생을 황제로 앉히지 않습니까?"라고 물었고, 영락제는 "이는 내 집안일이니 선생은 걱정할 필요가 없다"고 답했다.[15]

청나라 때 편찬된 공식 역사서 『명사』(明史)에 따르면, 영락제가 자신의 즉위를 정당화하는 조서 작성을 요구하자 방효유는 이를 거부하고 붓을 바닥에 던졌다고 기록되어 있다.[5]

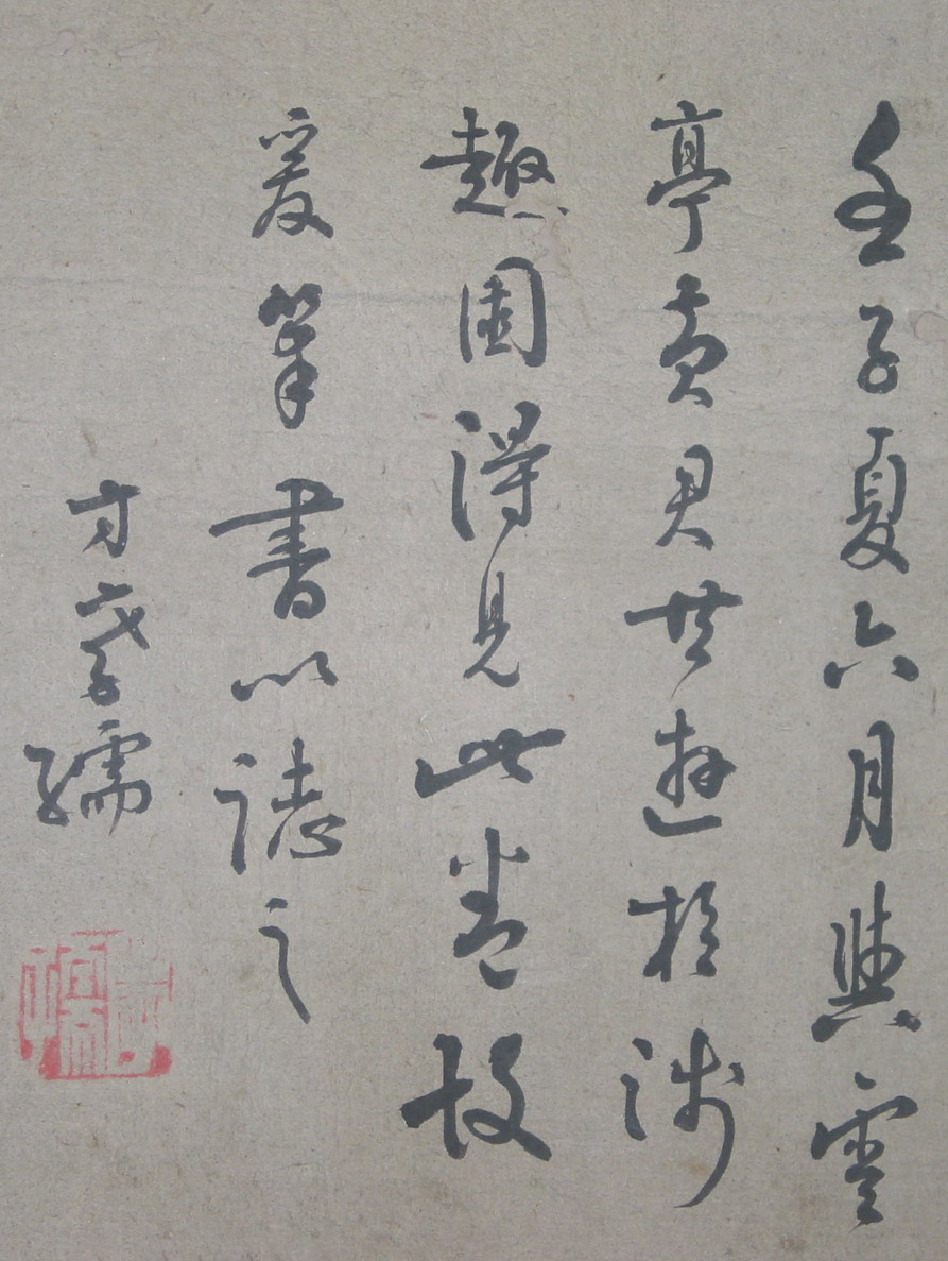

후대의 기록인 17세기 문헌 『명사기(明史紀)』와 19세기 문헌 『명사전(明史全)』 등에는 더욱 극적인 이야기가 전해진다. 영락제가 즉위 조서 작성을 강요하며 지필묵을 건네자 방효유는 붓을 들어 "연적찬위(燕賊纂位)"[24](연나라 도적이 제위를 찬탈하다)라는 네 글자만 썼다고 한다.[7] 이에 격노한 영락제가 구족(九族)을 멸하겠다고 협박하자,[25] 방효유는 "십족(十族)을 멸한다 해도 역적과 손잡을 수는 없다"고 맞받아쳤다고 한다.[6]

극도로 분노한 영락제는 방효유의 입을 양쪽 귀밑까지 찢는 형벌을 가했다. 이어 방효유의 일가친척(구족)뿐만 아니라, 그의 제자, 친구, 문하생 등 평소 친분이 있던 사람들까지 모두 잡아들여 이들을 '열 번째 일족(십족)'으로 규정하고 방효유가 보는 앞에서 차례로 처형했다. 이 숙청으로 희생된 사람은 총 873명에 달했으며, 유배된 사람은 헤아릴 수 없었다.[15][6] 이를 주련십족(誅連十族)이라고 부른다. 방효유는 이 모든 과정을 강제로 지켜본 뒤 맨 마지막으로 능지처참(凌遲處斬, 磔|중국어)으로 처형되었다.[5]

참수당하기 직전, 취보문(聚寶門) 밖으로 끌려가던 방효유는 다음과 같은 절명시(絶命詩)를 남겼다고 전해진다.[26]

| 절명시[9] | |

|---|---|

| 원문 | 풀이 |

| 天降乱離兮、孰知其由 | 하늘이 난리를 내리니, 누가 그 연유를 알겠는가 |

| 奸臣得計兮、謀国用猷 | 간신이 계책을 얻어, 나라를 꾀하고 술책을 썼네 |

| 忠臣発憤兮、血涙交流 | 충신이 분하여, 피눈물을 흘리네 |

| 以此殉君兮、抑有何求 | 이로써 임금께 순절하니, 무엇을 더 구하겠는가 |

| 嗚呼哀哉兮、庶不我尤 | 아아 슬프도다, 바라건대 나를 탓하지 않기를 |

방효유는 원나라 말 명나라 초의 저명한 유학자로서, 그의 사상은 스승 송렴(宋濂)에게서 배운 유학, 역사, 문학에 깊은 뿌리를 두고 있다. 그는 촉헌왕 주춘(蜀獻王 朱椿)에 의해 세자의 사부로 초빙되었을 때, 왕이 그의 독서실을 '정학(正學)'이라 이름 붙여준 데서 알 수 있듯이[13] 정통 유학에 기반한 학문과 사상을 추구했다. 그의 대표적인 저서로는 《주례변정》(周禮辨正)과 《손지재집》(遜志齋集) 등이 있으며, 특히 《주례변정》은 그가 고대 주나라의 이상적인 정치 시스템을 담고 있다고 여겨지는 주례를 깊이 연구하고 중시했음을 보여준다.

영락제가 방효유의 십족을 멸하자 대부분의 유생들은 이를 안타까워했지만, 당시의 강압적인 통치 분위기 속에서 공개적으로 슬픔을 표현하기는 어려웠다. 시간이 흘러 명나라 후기에 이르러서는 방효유를 숭고한 충신으로 여기는 평가가 자리를 잡았고, 남명의 홍광제는 그에게 문정(文正)이라는 시호를 내렸다.

다만, 방효유가 "연적찬위"라고 썼다거나 "십족"을 언급하며 영락제에게 맞섰다는 등의 극적인 내용은 후대의 사대부들이 방효유에게 동정심을 느껴 사후에 창작했을 가능성이 있으며, 역사가들은 이를 일반적으로 허구로 간주한다.[8]

방효유의 저서 대부분은 영락제의 명으로 소각되었으며, 현재는 《손지재집》(遜志齋集)과 문집 《방정학문집》(方正學文集) 등 일부만이 전한다.

3. 사상

건문제가 즉위한 후 시강학사(侍講學士)로서 황제의 고문이 된 방효유는 자신의 정치적 이상을 실현하고자 했다. 그는 덕치(德治)에 의한 정치체제를 목표로 삼고, 왕도(王道)를 밝혀 태평성대를 이루는 것을 자신의 임무로 여겼다.[15] 이는 홍무제 시대의 엄격하고 강압적인 통치 방식에 대한 반성에서 출발한 것으로, 방효유는 유화 정치로의 전환을 꾀하며 황제의 독재 권력을 일부 완화하려는 개혁을 추진했다. 이러한 그의 정책 방향은 당시 유학자들의 폭넓은 지지를 받았다.[15]

또한 방효유는 현실 정치의 위험성을 깊이 인식하고 있었다. 그는 어린 황제 건문제의 권력 기반이 취약함을 우려하여 심려론(深慮論)을 지어 바쳤는데, 이 글에서 "화는 언제나 소홀하게 다룬 데서부터 일어나며, 난은 언제나 별로 의심할 것도 없는 일에서부터 일어난다."[16][17]고 경고하며 방심하지 않고 미래의 위험에 대비할 것을 강조했다. 이는 그의 깊은 통찰력과 현실 정치에 대한 경계심을 잘 보여주는 대목이다.

4. 평가

한편, 중국 복건성(福建省) 사람들, 특히 민난인(闽南人)들은 방효유를 철현(铁铉), 경청(景清)과 함께 삼부천세(三府千歲) 또는 삼왕(三王)이라 부르며 왕예(王爷) 신앙의 대상으로 모시고 있다.

4. 1. 한국과의 관계

유교의 영향을 받은 한국[27]에서는 대체로 방효유가 절개를 지킨 만고의 충신이라는 견해가 지배적이었다. 특히 조선에서는 세조가 어린 조카 단종의 왕위를 찬탈한 것에 반대하다 처형된 사육신과 방효유를 비슷하게 평가하기도 했다.[28] 숙종은 사육신의 묘에 제사를 지내며 "(사)육신이 명나라의 방효유와 무엇이 다르겠는가?"라고 언급하기도 했다.[29]

그러나 현대에 들어서는 다른 시각도 제시된다. 러시아계 한국인 박노자 교수는 조선 선비들이 절개의 상징으로 여겼던 방효유가 오히려 성리학의 병폐를 보여준다고 비판했다. 박노자 교수는 방효유의 도덕론이 절대적 진리가 아닌 지배계급의 명분론에 불과하며, 일반 백성들의 삶과는 거리가 멀었다고 지적했다.[30]

5. 가족

방효유는 형과 아우, 두 아들을 두었지만, 주련십족으로 인해 모두 처형되어 공식적으로 그의 가문은 단절되었다. 동생 방효우(方孝友)는 형이 처형되기 전 마지막 만난 자리에서 다음과 같은 즉흥시를 지어 형의 절개를 기렸다.[31]

> 형님은 어찌하여 눈물을 주루룩 흘리십니까?

> 의로움을 얻고 어짊을 이룸이 바로 여기 있거늘

> 돌기둥과 기둥머리는 천년 지나도 그대로일진대

> 그것에 기대어 우리 영혼은 함께 고향으로 돌아갑니다.

아내 정씨 역시 남편의 처참한 죽음을 목격하고 슬퍼하며 절개를 지키다 참수되었다고 전해진다. 일각에서는 미리 음독자살하여 화를 면했다는 설도 있으나, 남편과 함께 순절했다는 기록이 있다.

6. 저서

방효유는 학문 연구와 저술 활동에 힘써 여러 책을 남겼다. 대표적인 저서로는 《주례변정》(周禮辨正)[13]과 총 24권으로 구성된 《손지재집》(遜志齋集), 그리고 《방정학선생문집》(方正學先生文集) 등이 있다.

7. 기타

복건성 사람들, 특히 민난인들은 방효유를 철현과 경청과 함께 삼부천세(三府千歲중국어) 또는 삼왕(三王중국어)이라 부르는 왕예 신앙의 신으로 모신다.

참조

[1]

뉴스

"骨鲠之士"方孝孺遭灭十族 正气还是迂腐?

http://www.cq.xinhua[...]

Xinhuanet

[2]

웹사이트

方孝儒生平

http://web2.tcssh.tc[...]

[3]

웹사이트

方孝孺故裏溪上方

https://web.archive.[...]

Xinhuanet

[4]

서적

明史

(Unspecified)

[5]

서적

明史

(Unspecified)

[6]

서적

明史纪事本末

(Unspecified)

[7]

서적

明通鑑

(Unspecified)

[8]

논문

方孝孺殉难事迹的叙事演化与 “诛十族” 说考

史学月刊

2014-05-00

[9]

기타

[10]

웹인용

네이버 캐스트 - 세계인물 : 영락제

http://navercast.nav[...]

[11]

서적

중국사 다이제스트 100

가람기획

2012-03-23

[12]

웹사이트

네이버 백과사전 - 송렴

http://100.naver.com[...]

[13]

웹사이트

고전용어 "방효유"

https://terms.naver.[...]

[14]

뉴스

中 황실교육 3000년 노하우

http://www.hankyung.[...]

한국경제

2007-08-17

[15]

서적

쟁경

민음사

2013-04-25

[16]

뉴스

古典서 찾는 지혜 '재앙의 발단'

https://news.naver.c[...]

한국경제

2001-05-09

[17]

기타

[18]

뉴스

<아시아의 왕을 만나다•5>베이징 명13릉- 1 장릉 "한시대의 주인 '영락제' 바래지 않는 존엄과 영광"

http://www.kyeongin.[...]

경인일보

2010-10-14

[19]

서적

중국문인의 비정상적인 죽음

에버리치홀딩스

2009-06-19

[20]

기타

[21]

기타

[22]

기타

[23]

기타

[24]

기타

[25]

기타

[26]

기타

[27]

기타

[28]

기타

[29]

기타

[30]

서적

박노자의 만감일기

인물과 사상사

2008-00-00

[31]

기타

[32]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com