복상어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

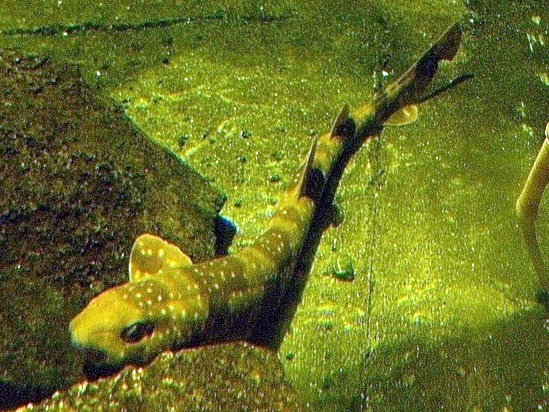

복상어는 1903년 데이비드 스타 조던과 헨리 위드 파울러에 의해 처음 기술된 팽이 상어의 일종이다. 이 상어는 일본, 대만, 황해를 포함한 북서 태평양의 암초 지역에 서식하며, 최대 1.4m까지 성장한다. 분류학적으로 혼란스러운 역사를 가지고 있으며, 유사한 종과의 혼동으로 인해 한때 다른 종으로 오인되기도 했다. 위협을 받으면 몸을 부풀려 바위 틈새에 숨는 방어 행동을 보이며, 어류, 두족류, 갑각류 등을 먹는 기회주의적 포식자이다. 난생으로 연중 번식하며, 수족관에서 사육되기도 하지만, 저층 트롤 어업에 의해 혼획되어 시장에 유통된다. 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 복상어를 취약근접종으로 분류했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 두툽상어과 - 불범상어

불범상어는 북서 태평양에 서식하며 어류, 갑각류, 두족류를 먹는 난태생 어종으로, 밝은 베이지색 또는 짙은 회색 바탕에 검은 반점이 있고 IUCN 적색 목록에서 취약종으로 분류된다. - 헨리 위드 파울러가 명명한 분류군 - 가물치과

가물치과는 몸이 길고 원통형이며 긴 등지느러미와 뒷지느러미, 아가미 외 상새기관을 통한 공기 호흡이 특징인 농어목 민물고기 과로, 아시아와 아프리카에 서식하며 일부 종은 육식성으로 1m 이상 자라 생태계 교란을 일으키기도 하고 식용으로 이용되기도 한다. - 헨리 위드 파울러가 명명한 분류군 - 전기가오리과

전기가오리과는 전기를 발생시키는 기관을 가진 가오리목의 한 과로, 둥근 가슴지느러미와 매끈한 피부를 특징으로 하며, 저서 생활을 하면서 작은 무척추동물을 먹고 살고, 강력한 전기 충격으로 포식자를 방어하며, 기후 변화와 남획으로 개체 수가 감소하고 난태생으로 번식한다.

| 복상어 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 분류 정보 | |

| |

| 상태 | 준위협 (NT) |

| 상태 기준 | IUCN3.1 |

| 학명 | Cephaloscyllium umbratile |

| 명명자 | D. S. Jordan & Fowler, 1903 |

| 속 | 나누카자메속 (Cephaloscyllium) |

| 종 | 복상어 (umbratile) |

| |

| 형태 및 크기 | |

| 크기 | 90–200 cm |

| 최대 크기 | 1.4 m |

| 일반 정보 | |

| 영명 | Blotchy swellshark Japanese swellshark |

| 일본어명 | 나누카자메 (七日鮫) |

| 학명 (이명) | |

| 이명 | Cephaloscyllium formosanum Teng, 1962 |

2. 분류

복상어는 1903년 미국의 어류학자 데이비드 스타 조던과 헨리 위드 파울러가 일본 나가사키에서 채집된 98cm 길이의 박제 표본을 바탕으로 처음 기재하였다. 그러나 이후 모식표본의 분실과 형태 계측 자료의 불확실성 등으로 인해 분류에 상당한 혼란이 있었다. 특히 체커상어(''C. isabellum'')와의 동종 이명 여부 및 서식지를 공유하는 유사종(''C. sarawakensis'')과의 혼동 문제가 주요 쟁점이었다. 이러한 분류학적 논란은 모식표본이 재발견된 후 2008년에 이르러 복상어가 독립된 종으로 재확인되면서 일단락되었다.

2. 1. 분류의 역사와 혼란

미국 어류학자 데이비드 스타 조던과 헨리 위드 파울러는 1903년 『미국 국립 박물관 회보』(Proceedings of the United States National Museum)에 복상어를 처음 기재했다. 이는 일본 나가사키에서 얻은 98cm 길이의 박제된 건조 표본을 바탕으로 이루어졌다. 그들은 이 상어에 종소명 ''umbratile'' (라틴어 ''umbratilis''에서 유래, "그늘진"이라는 의미)을 부여하고 ''Cephaloscyllium''에 배정했다.이후 복상어의 분류는 혼란스러운 역사를 겪었다. 1979년, 상어 전문가 스튜어트 스프링거는 상어류 재검토 과정에서 모식표본인 박제를 찾을 수 없었다. 그는 표본 부재와 "결정적이지 않은 형태 계측 차이"를 근거로 ''C. umbratile''을 ''C. isabellum''(뉴질랜드난쟁이상어)의 동종 이명으로 처리했다.

일부 전문가는 스프링거의 판단을 따랐지만, 특히 일본에서는 ''C. umbratile''이라는 이름을 계속 사용하는 경향이 있었다. 이 종의 분류는 서식지를 공유하는 유사하지만 더 작은 종에게 ''C. umbratile''이라는 이름이 잘못 적용되면서 더욱 혼란스러워졌다. 이 두 번째 종은 한때 레오나르도 콤파뇨에 의해 "유사-''umbratile''"(pseudo-''umbratile'')로 불렸으며, 이후 ''C. sarawakensis''(''Cephaloscyllium sarawakensis'')로 확인되었다. 최근 모식표본 박제가 다시 발견되었고, 2008년 제이나 샤프-다 실바(Jayna Schaaf-Da Silva)와 데이비드 에버트(David Ebert)는 ''Cephaloscyllium umbratile''을 ''C. isabellum''과 구별되는 독립된 종으로 다시 기재했다.

2. 2. 유사종과의 혼동

복상어의 분류는 혼란스러운 역사를 가지고 있다. 미국의 어류학자 데이비드 스타 조던과 헨리 위드 파울러는 1903년 『미국 국립 박물관 회보』(''Proceedings of the United States National Museum'')에 일본 나가사키에서 얻은 98cm 길이의 박제된 건조 모식표본을 바탕으로 이 종을 기재했다. 그들은 이 상어에게 라틴어로 "그늘진"이라는 의미의 ''umbratilis''에서 유래한 종명 ''umbratile''을 부여하고 ''Cephaloscyllium'' 속에 배정했다.

1979년 상어 전문가 스튜어트 스프링거가 고양이상어과를 재검토할 당시, 모식표본인 박제를 찾을 수 없었다. 그는 모식표본 부재와 "결정적이지 않은 형태 계측 차이"를 근거로 복상어(''C. umbratile'')를 체커상어(''C. isabellum'')와 동종 이명으로 처리했다. 일부 학자들은 스프링거의 판단을 따랐지만, 특히 일본에서는 계속해서 ''C. umbratile''이라는 학명을 사용하는 것을 선호했다.

이 종의 분류는 서식지를 공유하는 유사하지만 더 작은 종의 존재로 인해 더욱 혼란스러워졌다. 이 두 번째 종은 한때 레너드 콤파그노에 의해 "유사-''umbratile''"(pseudo-''umbratile'')로 불렸으나, 이후 사라왁 피그미팽이상어(''C. sarawakensis'')로 확인되었다. 최근 분실되었던 모식표본이 다시 발견되었고, 이를 바탕으로 2008년 제이나 샤프-다 실바(Jayna Schaaf-Da Silva)와 데이비드 에버트(David Ebert)는 복상어(''Cephaloscyllium umbratile'')를 체커상어(''C. isabellum'')와는 구별되는 독립된 종으로 재기재하였다.

3. 분포 및 서식지

복상어는 일본 홋카이도에서 남쪽으로 타이완까지, 그리고 황해를 포함한 북서 태평양에 서식하는 것으로 알려져 있다. 서식 범위가 뉴기니까지 확장될 수 있다는 보고도 있다.[1] 이 상어는 풍부한 저서 어류로, 대륙붕의 바위 암초에 주로 서식하며, 수심 90m에서 200m 사이에서 발견된다.

4. 형태

복상어는 보고된 최대 길이가 1.4m에 달하는 상어이다. 몸은 단단하고 튼튼하며, 복부는 부드럽고 팽창할 수 있는 특징을 지닌다. 머리는 짧고 넓으며 납작한 형태이다.

4. 1. 외부 형태

보고된 최대 길이는 1.4m이다. 몸은 단단하고 튼튼하며, 복부는 부드럽고 팽창할 수 있다. 머리는 짧고 넓으며 납작한 형태를 띤다. 주둥이는 비교적 길고 둥글며, 앞쪽에는 짧고 삼각형 모양의 피부 덮개로 나뉜 큰 콧구멍이 있다. 눈은 작고 가로로 긴 타원형이며 머리 위쪽에 위치하고, 기본적인 순막(보호용 세 번째 눈꺼풀)을 가지고 있다. 각 눈 바로 뒤에는 작은 분수공이 가깝게 자리 잡고 있다. 분수공 뒤로는 다섯 쌍의 아가미 구멍이 있으며, 이 아가미 구멍들은 짧고 뒤쪽으로 갈수록 크기가 작아진다. 입은 넉넉한 크기로 넓은 아치 모양을 이루며, 입가에는 주름이 없다. 이빨은 작고, 중앙의 뾰족한 부분(첨두) 양옆으로 작은 곁첨두가 붙어 있다. 위턱에는 약 59개, 아래턱에는 약 62개의 이빨 열이 있다.가슴지느러미는 적당히 크고 넓으며 끝이 둥글다. 등지느러미는 꼭대기가 둥글고 몸의 뒤쪽 편에 위치하며, 첫 번째 등지느러미는 작은 골반지느러미의 중간 지점 뒤에서 시작된다. 첫 번째 등지느러미는 두 번째 등지느러미보다 높이가 약 두 배 더 크다. 뒷지느러미는 첫 번째 등지느러미와 크기가 비슷하며 두 번째 등지느러미보다 약간 앞쪽에 위치한다. 꼬리지느러미는 크고 넓으며, 위쪽 부분(상엽)이 아래쪽 부분(하엽)보다 길고, 위쪽 끝부분 근처에는 눈에 띄는 배쪽 홈(결각)이 있다. 피부는 두껍고, 크며 잘 석회화된 피부치로 드문드문 덮여 있다. 각 피부치는 다이아몬드 모양의 관(冠) 형태를 가지며 세 개의 수평 능선이 있다. 몸 색깔은 크림색 바탕에 등과 옆면에는 어두운 갈색에서 회색에 이르는 반점들이 흩어져 있으며, 몸통과 꼬리에는 일곱 개의 어두운 갈색 등쪽 안장 무늬가 있다. 나이가 들면서 반점은 더 짙어지고 안장 무늬는 희미해져 잘 보이지 않게 될 수 있다. 또한 나이가 많은 상어는 가슴지느러미와 골반지느러미 사이의 양 옆구리에 어두운 반점이 나타날 수도 있다. 배 쪽은 옅은 색이며 어두운 무늬는 거의 없다.

4. 2. 지느러미

가슴지느러미는 적당히 크고 넓으며, 끝이 둥글다. 등지느러미는 둥근 꼭대기를 가지며 몸 뒤쪽에 위치한다. 첫 번째 등지느러미는 작은 배지느러미의 중간 지점 뒤에서 시작하며, 두 번째 등지느러미보다 약 두 배 높다. 뒷지느러미는 첫 번째 등지느러미만큼 크고 두 번째 등지느러미보다 약간 앞에 위치한다. 꼬리지느러미는 크고 넓으며, 위쪽 엽이 아래쪽 엽보다 길고 끝 부분 근처에 눈에 띄는 배쪽 홈이 있다.4. 3. 피부와 무늬

피부는 두껍고, 크고 잘 석회화된 피치로 거칠게 덮여 있다. 각 피치는 세 개의 수평 능선이 있는 다이아몬드 모양이다.몸의 등면과 옆면은 크림색 또는 엷은 황색 바탕에 어두운 갈색에서 회색의 반점들이 흩어져 있으며, 몸통과 꼬리에 걸쳐 일곱 개의 어두운 갈색 등쪽 안장 무늬가 있다. 성장하면서 반점은 더 짙어지는 반면, 안장 무늬는 희미해져 불분명해질 수 있다. 나이가 많은 개체는 가슴지느러미와 배지느러미 사이의 양쪽 옆면에 어두운 반점이 나타나기도 한다. 배면은 옅은 색이며 어두운 무늬는 거의 없다.

5. 생태

복상어는 기회주의적이고 매우 탐욕스러운 포식자이다. 1m 크기의 암컷 위장에서 20cm 크기 물고기 10마리와 15cm 크기 오징어 15마리가 발견된 기록이 있을 정도로 식성이 좋다.

주로 어식성으로, 먹장어와 최소 50종 이상의 경골어류를 잡아먹는다. 여기에는 고등어 (''Scomber japonicus''), 멸치 (''Sardinops melanostictus''), 쥐치 (''Thamnaconus modestus''), 물메기과의 일종 (''Physiculus japonicus'') 등이 포함되며, 빠르게 헤엄치는 종류도 사냥한다. 작은 상어임에도 불구하고 최소 10종의 다른 연골어류도 먹이로 삼는다. 등불상어류, 고양이상어 (특히 구름고양이상어 ''Scyliorhinus torazame''와 그 알), 전기 가오리 (''Narke japonica''), 가오리 (와 그 알) 등이 포함된다.

두족류, 특히 오징어의 일종 (''Doryteuthis bleekeri'')과 갑오징어 (''Sepia'' sp.)도 자주 먹으며, 게, 새우, 등각류 같은 갑각류도 가끔 먹는다. 어린 복상어의 식단은 서식 장소에 따라 눈에 띄게 달라진다.

5. 1. 방어 행동

다른 갯상어과 상어류처럼, 위협을 받으면 위에 물이나 공기를 빠르게 흡입하여 몸을 부풀릴 수 있다. 이를 통해 바위 틈새에 몸을 고정시켜 포식자 등이 자신을 끌어내기 어렵게 만든다.5. 2. 번식

복상어는 난생이며, 명확한 번식기 없이 연중 번식이 이루어진다. 성체 암컷은 오른쪽에만 기능하는 난소 하나와 좌우 양쪽 모두 기능하는 수란관 두 개를 가진다. 난소에는 다양한 발달 단계의 난자가 많이 들어 있어 비교적 다산성인 것으로 여겨진다. 한 번에 알을 한 쌍씩, 즉 각 수란관에서 하나씩 총 두 개의 알을 낳는다. 암컷은 수컷과 접촉하지 않고도 수년 동안 알을 생산한 기록이 있으며, 이는 정자를 저장할 수 있음을 시사한다.알 껍질(난각)은 지갑 모양으로 비교적 크고 두꺼우며, 길이는 약 12cm, 너비는 약 7cm이다. 캡슐 표면은 매끄럽고 세로 줄무늬가 있으며, 색깔은 불투명한 크림색 또는 담황색 바탕에 노란색 가장자리가 있다. 네 모서리에는 길고 꼬인 덩굴손이 뻗어 나온다. 배아가 길이 11cm 정도까지 자라면 바깥 아가미(외새)가 사라지고, 피부 소치가 발달하기 시작하며, 몸에 옅은 갈색의 안장 모양 무늬가 나타난다. 알이 부화하기까지는 약 1년이 걸리며, 갓 태어난 상어의 길이는 16cm 에서 22cm이다. 사육 환경에서의 연구에 따르면, 부화한 어린 상어는 하루에 최대 0.77mm까지 성장할 수 있다. 수컷은 86cm 에서 96cm, 암컷은 92cm 에서 104cm 크기에서 성적 성숙에 도달하며, 성숙한 이후의 성장 속도는 매우 느리다.

이 종에서 발견되는 알려진 기생충으로는 선충류의 일종인 ''Porrocaecum cephaloscyllii''와 거머리의 일종인 ''Stibarobdella macrothela''가 있다.

6. 인간과의 관계

복상어는 사람에게 직접적인 해를 끼치지 않는 상어이다.[1] 사육 환경에 비교적 잘 적응하는 편이며, 수족관에서 사육되거나 번식하기도 한다.

6. 1. 상업적 어업

일본과 대만 등지에서 이루어지는 저인망 어업 과정에서 혼획되어 시장에서 판매된다. 분포 지역 내에서의 집중적인 상업 어업 활동이 아직까지는 복상어 개체 수에 큰 영향을 미치는 것으로 보이지는 않는다.[1] 국제 자연 보전 연맹(IUCN)의 보전 상태에 대해서는 평가가 나뉘는데, 취약근접종으로 분류되기도[1] 하지만, 추가적인 정보가 더 필요하다는 시각도 존재한다.6. 2. 보존 상태

복상어는 사람에게 해를 끼치지 않는다. 사육 환경에 잘 적응하여 수족관에서 번식하기도 한다. 일본과 대만에서는 저층 트롤 어업과 저인망에 의해 혼획되어 시장에서 판매된다. 서식지 내에서의 집중적인 상업 어업이 아직 개체 수에 큰 영향을 미치는 것으로 보이지는 않는다. 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 복상어를 취약근접종 (Near Threatened, NT)으로 평가하고 있다.[1]참조

[1]

간행물

Cephaloscyllium umbratile

2021

[2]

간행물

Cephaloscyllium umbratile

[3]

서적

Sharks of the World

Princeton University Press

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com