북관대첩비

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

북관대첩비는 임진왜란 당시 함경도 의병들의 활약을 기록한 비석으로, 정식 명칭은 ‘유명조선국함경도임진의병대첩비’이다. 1709년 함경도 주민들에 의해 건립되었으나, 1905년 러일 전쟁 중 일본군에 의해 일본으로 반출되었다. 이후 1978년 재일 한국인 학자에 의해 발견되어 반환 운동이 시작되었고, 남북한과 일본의 협상을 거쳐 2005년 한국으로, 2006년 북한으로 반환되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 2006년 남북 관계 - 2006년 조선민주주의인민공화국 핵 실험

2006년 10월 9일 북한은 풍계리 핵 실험장에서 지하 핵 실험을 실시하여 성공을 발표했으나 국제 사회의 비난과 유엔 안전보장이사회의 제재를 초래하며 동북아시아 안보 환경에 중대한 영향을 미쳤다.

| 북관대첩비 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 일반 정보 | |

| 이름 | 북관대첩비 (北關大捷碑) |

| 다른 이름 | 有明朝鮮國咸鏡道壬辰義兵大捷碑 (유명조선국함경도임진의병대첩비) |

| 로마자 표기 | Bukgwan Daecheopbi (Yumyeong Joseonguk Hamgyeongdo Imjin Uibyeong Daecheopbi) |

| 문화유산 정보 | 국가: 조선민주주의인민공화국 유형: 국보 번호: 193 |

| 시대 | 조선 |

| 위치 | 함경북도 김책시 임명리 |

2. 건립 배경 및 내용

1592년 도요토미 히데요시의 지시로 임진왜란이 발발하자, 조선은 큰 위기에 직면했다. 함경도 지역에서는 정문부를 중심으로 의병이 일어나 가토 기요마사가 이끄는 일본군에 맞서 싸웠다. 국경인과 국세필 등의 배신으로 임해군과 순화군이 일본군에 포로로 잡히는 등 어려움도 있었지만, 정문부와 의병들은 굴하지 않고 항전을 계속했다.[1]

북관대첩비는 이러한 함경도 의병들의 활동과 정문부의 업적을 기리기 위해 1709년 (숙종 때)에 건립되었다. 비석의 정식 명칭은 '유명조선국함경도임진의병대첩비'(有明朝鮮國咸鏡道壬辰義兵大捷碑)이며, 1500여 자의 한자로 의병들의 활동과 공로가 기록되어 있다.

2. 1. 임진왜란과 함경도 의병

1592년 도요토미 히데요시의 침략으로 임진왜란이 발발하여 조선은 큰 위기에 처했다. 함경도에서는 정문부를 중심으로 의병이 봉기하여 가토 기요마사가 이끄는 일본군에 맞서 싸웠다.[1] 국경인, 국세필 등의 배신으로 임해군, 순화군이 일본군에 포로로 잡히는 등 위기도 있었으나, 정문부와 의병들은 굴하지 않고 항쟁을 이어갔다.경성 사람 이붕수는 최배천, 지달원, 강문우 등과 함께 정문부를 의병장으로 추대하고, 종성부사 정현룡, 경원부사 오응태를 차장으로 삼아 백여 명의 의병을 조직했다. 정문부는 여진족의 움직임을 경계해야 한다는 명분으로 국세필을 속여 성으로 유인한 후 처형하고, 명천의 아전 정말수 등도 잡아 죽였다.

정문부가 이끄는 의병군은 일본군과 여러 차례 전투를 벌였다. 1592년 10월 30일 길주 장평에서 일본군 825명을, 12월 10일에는 쌍포에서 100여 명을 전사시켰으며, 이듬해 1월 23일에는 단천에서 100여 명을 격파했다. 이러한 승리로 인해 일본군은 1월 28일 함경도에서 물러났다. 의병은 최배천을 보내 선조에게 승전 소식을 알렸고, 선조는 정문부를 길주목사로 임명했다.

2. 2. 주요 전투 및 승리

1592년 도요토미 히데요시가 명나라를 친다는 구실 아래 대규모 병력을 보내 조선을 침공하여 임진왜란이 발발하였다. 수도 한성이 함락되고 선조는 서북쪽으로 피난한 채 조선 국토가 왜병에게 유린당하는 가운데, 왜군 장수 고니시 유키나가와 가토 기요마사는 각자 군사를 이끌고 북진해왔다.[1]이때 정문부는 의병 백여 명을 이끌고 경성에서 왜병 수십 명을 쳐부수는 것을 시작으로, 왜병과 교전하여 다음과 같은 주요 전투에서 승리하였다.

| 전투명 | 날짜 | 결과 |

|---|---|---|

| 길주 장평 전투 | 1592년 10월 30일 | 왜병 825명 사살 |

| 쌍포 전투 | 1592년 12월 10일 | 왜병 100여 명(《실록》에는 60여 명) 사살 |

| 단천 전투 | 1593년 1월 23일 | 왜병 100여 명 사살 |

이러한 승리들로 인해, 1593년 1월 28일에 왜병은 관북에서 물러났다고 북관대첩비는 전하고 있다. 정문부의 뛰어난 지략과 의병들의 용맹함이 승리의 주요 요인이었다.

2. 3. 비문 내용

임진왜란 당시 함경도 지역에서 활약한 의병들의 용맹함과 활약상을 상세히 기록하고 있다. 비문에는 1592년 명을 친다는 구실로 도요토미 히데요시가 조선을 침공하여 선조가 피난가고, 고니시 유키나가와 가토 기요마사가 함경도로 진격해 온 상황에서, 정문부를 중심으로 한 의병들이 봉기하여 왜군에 맞서 싸운 과정이 기록되어 있다.[1]- 경성에서 이붕수 등이 정문부를 주장으로 추대하여 의병을 일으켰다.

- 정문부는 국세필 등을 처형하고, 명천의 정말수 등도 잡아 죽였다.

- 의병들은 경성에서 왜병 수십 명을 격퇴하고, 길주 장평, 쌍포, 단천 등지에서 왜병과 교전하여 큰 승리를 거두었다. (1592년 10월 ~ 1593년 1월)[1]

- 의병은 최배천을 보내어 승전 소식을 알리고, 선조는 정문부를 길주 목사로 삼았다.

비문은 의병들의 활약으로 1593년 1월 28일에 왜병이 관북에서 물러났다고 전하고 있다. 또한, 의병들의 애국심과 정문부의 리더십을 칭송하며, 그들의 공적을 기리기 위해 비석을 세웠음을 밝히고 있다.

하지만 비문 내용의 진위 여부에 대해서는 논란이 있다. 비석이 전투가 있었다고 여겨지는 시기로부터 100년 이상 지난 1709년 (숙종 때)에 세워졌기 때문에, 내용의 신빙성이 불분명하다는 것이다. 또한, 당시 전투에 참전했던 양측(조선과 일본)의 기록에 비문 내용에 해당하는 전투가 기록되어 있지 않다는 점도 논란의 근거로 제시된다.

비문에는 다음과 같은 내용이 새겨져 있다.

- "만력 연간에 왜의 수장 히데요시가 명나라를 침략하려 했으나, 우리나라가 길을 내주지 않자 우리나라를 침략했다."

- "우리 군이 일어나 돌격하자 적은 패주했다. 적장 5명을 죽이고 무수한 적을 참수했다."

- "의병들은 이익에 얽매이지 않고 의를 존중했다. 그들이 창과 활을 개의치 않고 반도를 섬멸했다."

- "의병이 북을 치자 산은 무너지고 바다가 끓는 듯했고, 우리 군의 빛나는 공격에 추악한 야만인은 놀라면서 붕괴했다."

- "왕은 '어느 것이 너의 공보다 뛰어나겠는가'라고 말하며 관직을 내리고 공적을 칭찬했다."

3. 일본 반출 및 반환 과정

1905년 러일 전쟁 당시 일본군 제2사단장 이케다 쇼스케(池田正介)가 북관대첩비를 발견하여 일본으로 가져갔고, 야스쿠니 신사에 '전리품'으로 보관했다.[8]

1978년 재일 한국인 학자 최서면(崔書勉)이 북관대첩비를 발견하고 한국 정부에 통보하면서 반환 운동이 시작되었다. 해주 정씨 종친회도 야스쿠니 신사에 반환청원서를 제출했으나 받아들여지지 않았다.

2000년 승려 가키누마 센신이 한국 승려 초산과 함께 '북관대첩비 민족운동중앙회'를 창설하며 반환 운동을 재개했다. 2003년, 한국 외교통상부는 일본 정부와 야스쿠니 신사의 입장을 확인했다.

2005년 남북한과 일본의 여러 차례 협상 끝에, 야스쿠니 신사는 북관대첩비 반환을 결정했고, 2005년 10월 20일 북관대첩비는 한국으로 돌아왔다. 이후 국립중앙박물관과 경복궁에서 잠시 전시된 후 2006년 3월 1일 개성을 거쳐 북한으로 인도되어 원래 위치로 돌아갔다.

3. 1. 일본으로의 반출

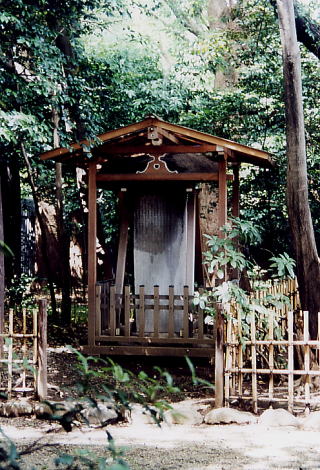

1905년 러일 전쟁 당시 일본군 제2사단장 이케다 쇼스케(池田正介)가 북관대첩비를 발견하여 일본으로 가져갔다.[8] 이케다 쇼스케는 북관대첩비가 일본에 불리한 내용을 담고 있다고 판단하여 이를 일본으로 가져간 것으로 보인다. 아시아역사자료센터에 남아있는 "가토 기요마사 정한 기념비 하부 출원 건"(레퍼런스 코드: C03026852200)에는 "자국 군(조선)의 충의를 찬양하는 비문을 새긴 기념비이며, 우리나라(일본)에게는 좋지 않은 것이다. 따라서 6·4 출정군에서 이것을 발견했을 때, 이 비의 존재가 한일 양국의 친선을 방해할까 걱정되어, 건립한 사람의 자손의 승낙을 얻어 가져왔다"라고 적혀 있다.이후 북관대첩비는 야스쿠니 신사에 보관되었는데, 일본은 이를 '전리품'으로 취급하여 천황에게 바치는 의식을 치르고 야스쿠니 신사로 옮겼다.[8] 북관대첩비는 야스쿠니 신사 경내 숲 속에 방치되었고, 75년 동안 잊혀졌다.

당시 일본 유학생이던 조소앙은 야스쿠니 신사에서 이 비석을 발견하고 1909년 『대한흥학보』에 「함경도임진의병대첩비」라는 글을 기고하여 북관대첩비를 빼앗긴 것에 대해 분개하며 호소하였다. 동아일보 1926년 6월 19일 자 기사에 따르면, 비석 옆에는 "대첩이라 하였지마는 그 때의 사실과는 전연 서로 다르니 세인은 이 비문을 믿지 말라"고 쓴 나무패가 서 있었다고 전해진다. 이는 일본 측이 북관대첩비의 존재를 은폐하고 비문 내용을 왜곡하려 했음을 보여준다.

1969년, 도쿄에 있는 국제한국학연구원 원장 최서면(최묘면)이 이 기념비를 발견했다.

3. 2. 반환 운동의 전개

1905년 러일 전쟁 당시 일본군 제2사단장 이케다 쇼스케(池田正介)가 북관대첩비를 발견하여 일본으로 가져갔고, 야스쿠니 신사에 보관되었다.[8] 조소앙은 당시 일본 유학생 신분으로 야스쿠니 신사에서 이 비를 발견하고 『대한흥학보』에 글을 기고하여 이 사실을 알렸으나, 한일합방으로 인해 별다른 조치를 취하지 못했다.1978년 재일 한국인 학자 최서면(崔書勉)이 조소앙의 글을 읽고 야스쿠니 신사에서 북관대첩비를 찾아냈다. 그는 이 사실을 박정희 정부에 통보하였고, 한국 정부는 일본에 북관대첩비 반환을 요청하였다. 정문부의 후손인 해주 정씨 종친회는 야스쿠니 신사에 반환청원서를 제출하였으나 받아들여지지 않았다.

1960년부터 일본에서 북관대첩비 반환 운동을 벌였던 승려 가키누마 센신은 2000년 한국의 승려 초산과 함께 '북관대첩비 민족운동중앙회'를 창설했다. 2003년 외교통상부는 "북관대첩비 반환을 위해서는 남북간 조정이 필요하며 신사에 반환을 강제할 수 없다"는 일본 정부의 입장과 "남북간 협의 후 일본 정부의 공식 요청이 있을 경우, 비를 반환할 수 있다"는 야스쿠니 신사의 입장을 확인했다.

2005년 3월 28일, 한일 불교복지협의회는 베이징에서 북한의 조선불교도연맹 측과 만나 북관대첩비를 북한에 반환하기로 합의하였다. 이해찬 당시 국무총리는 북관대첩비 반환을 위한 남북 협의를 제의했고, 6월 20일 한일 정상회담에서 노무현 대통령과 고이즈미 준이치로 총리가 북관대첩비 반환에 합의했다. 6월 28일, 한국 정부는 일본 정부에 북관대첩비 반환을 공식 요청하였다.

10월 3일, 야스쿠니 신사는 북관대첩비 반환을 결정하였고, 10월 20일 북관대첩비는 한국으로 돌아왔다.

3. 3. 남북한 및 일본의 협상

1978년 재일 한국인 학자 최서면이 북관대첩비를 발견하고 한국 정부에 통보하면서, 한국 정부는 처음으로 일본에 북관대첩비 반환을 요청하였다.[8] 정문부의 후손인 해주 정씨 종친회도 야스쿠니 신사에 반환청원서를 제출했으나 이루어지지 않았다.일본은 "정교분리" 원칙과 북관대첩비가 원래 조선민주주의인민공화국에 있던 것이므로 대한민국은 반환 협상 당사자가 아니라는 이유를 들어 반환을 거부했다.

2000년 승려 가키누마 센신이 한국 승려 초산과 함께 「북관대첩비 민족운동중앙회」를 창설하며 반환 운동을 재개했다. 2003년, 한국 외교통상부는 "남북간 조정이 필요하며 신사에 반환을 강제할 수 없다"는 일본 정부의 입장과 "남북간 협의 후 일본 정부의 공식 요청이 있을 경우, 비를 반환할 수 있다"는 야스쿠니 신사의 입장을 확인했다.

2005년 3월, 한일 불교복지협의회와 북한의 조선불교도연맹은 베이징에서 만나 북관대첩비를 북한에 반환하기로 합의하고, 그 결과를 주한 일본대사관에 통보했다. 4월, 이해찬 당시 국무총리는 김영남 상임위원장에게 북관대첩비 반환 협의를 제안했다. 5월, 한국 정부는 북한에 남북 문화재 당국간 회담을 제안했고, 주한 일본대사관은 "남북 당국간 합의 뒤 한국 정부의 요청이 있으면 반환이 가능하다"는 회신을 했다.

6월 20일, 한일 정상회담에서 노무현 대통령과 고이즈미 준이치로 총리가 북관대첩비 반환에 합의했다. 6월 23일, 제15차 남북 장관급 회담에서 "남과 북은 일본으로부터 북관대첩비를 반환받기로 하고 이를 위한 실무적 조치를 취하기로 하였다"는 합의가 발표되었고, 6월 28일 한국 정부는 일본 정부에 북관대첩비 반환을 공식 요청하였다.

3. 4. 반환 및 이후 과정

1978년 재일 한국인 학자 최서면(崔書勉, 당시 국제한국연구원장, 명지대 교수)이 조소앙이 쓴 글을 읽고 야스쿠니 신사에서 북관대첩비를 찾아내 한국에 알렸다. 박정희 정부는 일본에 북관대첩비 반환을 요청하였고, 정문부의 후손인 해주 정씨 종친회도 반환 운동을 펼쳤으나 성과를 얻지 못했다.[8]1960년부터 일본에서 반환 운동을 벌였던 승려 가키누마 센신은 2000년 한국의 승려 초산과 함께 「북관대첩비 민족운동중앙회」를 창설했다. 2003년 외교통상부는 "북관대첩비 반환을 위해서는 남북간 조정이 필요하며 신사에 반환을 강제할 수 없다"는 일본 정부의 입장과 "남북간 협의 후 일본 정부의 공식 요청이 있을 경우, 비를 반환할 수 있다"는 야스쿠니 신사의 입장을 확인했다.[8]

2005년 3월 28일, 한일 불교복지협의회와 북한의 조선불교도연맹은 베이징에서 북관대첩비를 북한에 반환하기로 합의했다. 이해찬 당시 국무총리는 김영남 상임위원장에게, 노무현 대통령은 고이즈미 준이치로 일본 총리에게 북관대첩비 반환 협의를 제안했다. 6월 23일, 제15차 남북 장관급 회담에서 "남과 북은 일본으로부터 북관대첩비를 반환받기로 하고 이를 위한 실무적 조치를 취하기로 하였다"는 합의가 이루어졌다.[8]

2005년 10월 3일, 야스쿠니 신사는 북관대첩비 반환을 결정했다. 10월 12일, 대한민국 정부와 일본 정부는 북관대첩비 인도문서에 서명했다. 10월 20일, 북관대첩비는 대한항공 화물기를 통해 한국으로 돌아왔다. 국립중앙박물관과 경복궁에서 전시된 후, 2006년 3월 1일 개성을 거쳐 북한으로 송환되었다. 북관대첩비는 원래 위치에 다시 세워졌고 조선민주주의인민공화국의 국보 제193호로 지정되었다.[8] 2006년 4월 25일, 북관대첩비의 복제비가 경복궁에 전시되었다.

일본은 정교분리 원칙과 대한민국이 반환 협상 당사자가 아니라는 이유로 반환을 거부했으나, 2004년 남북 불교계의 합의와 2005년 남북 회담을 통해 반환이 합의되었다.[2]

4. 역사적 의의 및 평가

북관대첩비는 임진왜란 당시 함경도 의병들의 항쟁을 보여주는 중요한 역사적 유물이다. 1905년 러일 전쟁 당시 일본군 제2사단 소장 이케다 쇼스케(池田正介)가 발견하여 일본으로 가져갔고, 야스쿠니 신사에 보관되었다.[8] 이는 일본 제국주의의 침략과 약탈, 역사 왜곡의 증거로 여겨진다.

1978년 재일 한국인 학자 최서면이 북관대첩비를 발견하고 박정희 정부에 통보하여 반환 요청이 시작되었으나, 본격적인 반환 운동은 1960년부터 일본에서 활동한 승려 가키누마 센신이 2000년 한국 승려 초산과 함께 「북관대첩비 민족운동중앙회」를 창설하면서 시작되었다.

2003년 일본 정부는 "남북간 조정이 필요하며 신사에 반환을 강제할 수 없다"는 입장을 밝혔으나, 2005년 남북한과 일본 간의 협의를 통해 반환이 결정되었다. 특히, 노무현 대통령과 고이즈미 준이치로 총리의 합의가 중요한 역할을 했다.

2005년 10월, 야스쿠니 신사 이사회의 최종 결정으로 북관대첩비는 한국으로 반환되었고, 국립중앙박물관과 경복궁에 전시되었다가 2006년 북한으로 송환되어 원래 위치에 복원되었다.[4][5][6][7] 북관대첩비 반환은 남북 화해와 협력의 상징으로, 과거사 청산과 올바른 역사 인식의 중요성을 보여준다.

5. 관련 작품

KBS HD 역사스페셜에서 〈100년만의 귀환 - 북관대첩비〉가 2005년 10월 21일에 방송되었다.[1]

참조

[1]

뉴스

Send-off Ceremony for Joseon Monument Due Tues.

http://english.kbs.c[...]

KBS News

2006-02-27

[2]

뉴스

Joseon Monument Put on Public Display

http://english.kbs.c[...]

KBS News

2005-11-17

[3]

뉴스

Ancient Monument Restored in N. Korea

http://english.kbs.c[...]

KBS News

2006-03-23

[4]

뉴스

북관대첩비 북송...제자리에

{{KBS NEWS|844748|북관[...]

KBS 뉴스9

2006-03-01

[5]

뉴스

100년만에 고국 돌아온 북관대첩비, 3.1절 맞아 북한으로 인도

https://imnews.imbc.[...]

MBC 뉴스데스크

2006-03-01

[6]

뉴스

함경북도 김책시, 일본서 반환되어 100년만에 북관대첩비 복원

https://imnews.imbc.[...]

MBC 뉴스데스크

2006-07-03

[7]

뉴스

길주의 북관대첩비

https://imnews.imbc.[...]

統一観測所

2008-06-30

[8]

문서

가토 기요마사 정한 기념비 하부 출원의 건(加藤清正征韓記念碑下付出願の件) 관련 논문 분석

null # 특정 URL 없음. 다[...]

산케이 신문, 조선총독부 등 다수

null # 정확한 날짜 정보가 없음. 추가 정보 필요.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com