박정희

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

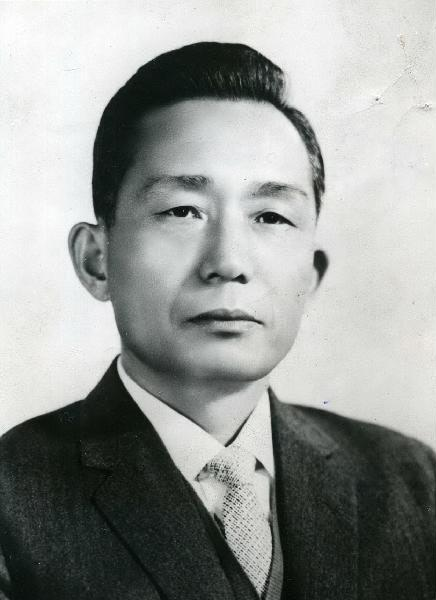

박정희는 1917년 경상북도 구미에서 태어나 일제강점기, 만주국 군관학교, 일본 육군사관학교를 졸업하고 만주국군, 대한민국 국군에서 복무했다. 그는 1961년 5.16 군사정변을 주도하여 정권을 잡았으며, 국가재건최고회의 의장, 대통령 권한대행을 거쳐 1963년 제5대 대통령에 취임했다. 박정희는 경제 개발 5개년 계획을 통해 한강의 기적을 이끌었으며, 1965년 한일기본조약을 체결하고 베트남 전쟁에 참전했다. 1972년 유신헌법을 제정하여 장기 집권을 꾀했으며, 1974년 육영수 여사가 암살당하는 사건을 겪었다. 1979년 김재규 중앙정보부장에 의해 암살당했다. 그의 정책과 통치는 긍정적, 부정적 평가가 공존하며, 대한민국 역사에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국 제6대 대통령 후보 - 윤보선

윤보선은 대한민국의 정치인이자 독립운동가로, 대한민국 임시정부 참여, 한국민주당 창당, 서울특별시장 및 상공부 장관 역임, 제2공화국 대통령 역임, 그리고 민주화 운동 참여 등의 활동을 했다.

| 박정희 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 박정희 |

| 출생 | 1917년 11월 14일 |

| 출생지 | 경상북도 구미시 대한민국 |

| 사망 | 1979년 10월 26일 |

| 사망 장소 | 서울특별시 종로구 |

| 사망 원인 | 암살 |

| 매장지 | 국립서울현충원 |

| 본관 | 고령 박씨 |

| 다른 이름 | 중수(中樹) |

| 로마자 표기 | Bak Jeonghui |

| 한자 표기 | 朴正熙 |

| 일본어 표기 | パク・チョンヒ (박・정희) |

| 부모 | 박성빈(부), 백남의(모) |

| 배우자 | 김호남(1936년 ~ 1950년, 이혼) 육영수(1950년 ~ 1974년, 사망) |

| 자녀 | 박재옥 박근혜 박근령 박지만 |

| 친척 | 박상희 (형) |

| |

| 군사 경력 | |

| 소속 | 만주국군 (1944년 ~ 1945년) 대한민국 육군 (1945년 ~ 1963년) |

| 복무 기간 | 1944년 ~ 1963년 |

| 최종 계급 | 대장 |

| 참전 | 제2차 세계 대전 한국 전쟁 한국 비무장 지대 분쟁 |

| |

| 군사 교육 | 만주국 육군군관학교 일본육군사관학교 대한민국 육군사관학교 |

| 정치 경력 | |

| 소속 정당 | 남조선로동당 (1946년 ~ 1948년) 민주공화당 (1963년 ~ 1979년) |

| 대한민국 대통령 | 재임 기간: 1963년 12월 17일 ~ 1979년 10월 26일 전임: 윤보선 후임: 최규하 |

| 대한민국 대통령 권한대행 | 재임 기간: 1962년 3월 24일 ~ 1963년 12월 17일 |

| 국가재건최고회의 의장 | 재임 기간: 1961년 7월 3일 ~ 1963년 12월 17일 전임: 장도영 |

| 국가재건최고회의 부의장 | 재임 기간: 1961년 5월 16일 ~ 1961년 7월 2일 후임: 이주일 |

| 대한민국 국무총리 대행 | 재임 기간: 1962년 6월 16일 ~ 1962년 7월 10일 전임: 송요찬 (대행) 후임: 김현철 (대행) |

| 국무총리 | 최두선 정일권 백두진 김종필 최규하 |

| 기타 | |

| 훈장 | 건국훈장 대한민국장 |

2. 대통령이 되기 이전

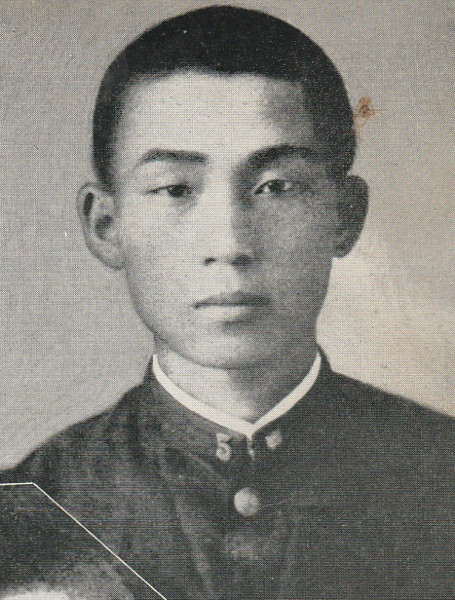

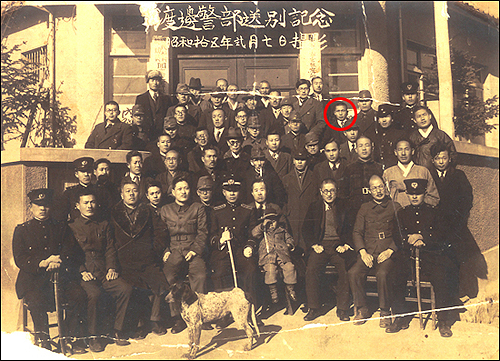

일제강점기 박성빈과 백남의의 막내로 태어났다. 일본 이름은 '''고기 마사오'''(高木正雄)였다.[93] 대구사범학교를 졸업하고 잠시 교사로 일했다. 1939년 4월 만주국 육군군관학교 예과에 입교, 1944년 4월 본과를 졸업했다. 일본군 육군사관학교 유학생 과정에 단기 파견 후, 1944년 9월 만주국군 소위로 임관했다. 팔로군과 대일전쟁에 참전한 소련군과의 전투에 참여, 내몽골 자치구에서 종전을 맞았다.

제2차 세계 대전 후, 베이징의 대한민국 임시정부에 참여, 국방경비대 대위가 되었다. 남조선노동당원이었던 사실이 발각되어 군법회의에 회부되었으나, 전향하여 당내 정보를 제공해 군적 박탈에 그쳤다. 이후 군의 촉탁으로 근무 중 한국 전쟁 발발로 군적을 회복했다.

한국 전쟁 종전 시 육군 대령, 1959년 육군 소장, 제2군 부사령관에 올랐다.

2. 1. 가계

박정희는 고령 박씨 직강공파 29세손으로, 경상도 성주에 집성촌을 이루며 살아 성주파라고도 불렸다. 14대조 박망달이 조선 세조 때 현령을 지낸 후 성주에 정착했고, 12대조 박천신이 광해군 때 부호군을 역임한 것을 끝으로 가문은 벼슬을 하지 못했다. 조부 박영규까지 4대는 독자였으며, 박영규는 1840년 성주군 사읍촌에서 태어나 아들 삼형제를 두었다. 박영규는 '약목평야'라 불릴 만큼 많은 농지를 가진 부농이었으나, 무슨 이유에서인지 가족을 이끌고 칠곡 약목으로 이사했다.아버지 박성빈은 구한말 무과에 급제하여 정9품 효력부위에 올랐으나, 당시의 부정부패에 환멸을 느껴 동학혁명에 가담했다. 젊은 나이에 성주 동학 접주가 되었으나 관군에 체포되었다가 구사일생으로 살아남았다. 1916년 구미 상모동으로 옮겨 처가인 수원 백씨 문중 선산의 산지기로 일하면서, 1917년 9월 30일 박정희를 낳았다.

| 참고 |

2. 2. 생애 초반

박정희는 1917년 11월 14일 경상북도 선산군 구미면 상모동(현재의 구미시 상모동)에서 아버지 박성빈과 어머니 백남의 사이의 7남매(5남 2녀) 중 막내로 태어났다. 어릴 적 마루에서 굴러 떨어져 화로에 화상을 입는 사고를 당해, 머리카락과 눈썹 부분에 흉터가 남았다. 이 사고로 인해 박정희는 짧은 옷을 입지 않는 습관을 가지게 되었다고 전해진다.

유년 시절에는 서당에서 한학을 공부했다.[223] 구미공립보통학교에 입학해서도 일요일에는 서당에 다니며 한문을 계속 배웠다.[223] 또한, 친구를 따라 개신교 교회에 다니기도 했지만,[228] 조갑제와의 인터뷰에서 그의 동창 한성도는 그가 주일학교에 다녔다고 증언했다.[229] 후에 종교를 바꾸게 된다.

아버지 박성빈은 조선 후기 무관직 정9품 효력부위[224]를 지냈으나 동학 접주 출신으로 연좌되어 경제 활동을 할 수 없었다.[225] 맏형 박동희는 독립했고, 둘째 형 박무희와 셋째 형 박상희가 가장 역할을 하며 생계를 꾸려나갔다. 아버지와 둘째 형은 경기도 관찰사를 지낸 칠곡군의 부자 장승원의 집에서 소작농으로 일했는데, 훗날 장승원의 아들 장택상은 이 일을 언급하며 박정희를 비난했고, 이로 인해 박정희는 장택상과 불편한 관계를 유지하게 되었다.

1926년 4월 1일 구미공립보통학교에 입학했다.[226] 2학년 때까지는 담임선생님이 급장을 임명했지만, 3학년부터는 성적 1등이 급장을 맡는 제도가 도입되어 공부를 잘했던 박정희는 계속 급장을 맡았다. 동기생 박승룡의 회고에 따르면, 박정희는 급우들을 때리는 일이 잦았다고 한다. 담임선생님은 박정희가 모든 과목에서 우수하고, 특히 암기력이 뛰어나 산수, 역사, 지리에서 만점을 받았다고 기록했다. 또한, 발표력과 사고력이 뛰어나고, 급장으로서 통솔력이 뛰어나다고 평가했다.[226]

박정희는 학교 수업 외에도 독서를 즐겼으며, 특히 나폴레옹과 이순신의 위인전을 즐겨 읽으며 군인을 동경했다.[227] 1970년 4월 26일 박정희가 직접 쓴 회고에 따르면, 대구에 주둔하던 일본군 보병 제80연대가 구미에서 야외 훈련하는 모습을 보고 군인의 꿈을 키웠다고 한다.[227] 이광수의 '이순신'을 읽고 이순신 장군을 존경하게 되었고, '나폴레옹 전기'를 읽고 나폴레옹을 숭배하게 되었다고 회상했다.[227]

집안 형편이 어려워 도시락을 싸오지 못하는 날이 많았지만, 한약방을 하던 급우 이준상의 집에 가서 점심을 해결하기도 했다.[229] 1963년 10월 15일 제5대 대통령 선거에서 당선된 후, 박정희는 구미역에서 이준상을 만나 자신의 지프에 태워 생가로 함께 이동했다. 1972년 이준상이 다리를 다쳐 입원했을 때, 박정희는 그의 병원 치료비를 지원하기도 했다.

1932년 3월 1일 구미공립보통학교를 제11회로 졸업하고, 대구사범학교에 응시했다. 가족들은 가난 때문에 그의 진학을 반대했지만, 구미공립보통학교 담임과 교장의 설득으로 시험을 보게 되었다. 누나 박재희의 증언에 따르면, 어머니 백남의는 박정희가 시험에 떨어지기를 바랐다고 한다. 그러나 박정희는 51등으로 합격했다.[230]

2. 3. 청년기

1936년 4월 1일, 박정희는 3살 연하의 김호남과 21살에 결혼했다.[237] 아버지의 간청으로 이루어진 결혼이었으나, 성격 차이로 인해 결혼 생활은 순탄치 않았고, 결국 1950년에 이혼했다.1934년 박정희는 학교 규정을 위반했음에도 이정옥과 교제를 시작했다. 박정희의 아버지는 아들이 이정옥과 교제 중인 것을 모른 채 김호남과의 결혼을 주선했다. 두 사람은 박정희가 여전히 이정옥을 사랑하고 있을 때인 1935년에 결혼하여 딸 박재옥이 태어났지만, 김호남은 박정희 집안의 가난에 경악했고, 부부는 서로를 피했다. 박정희는 결혼 후에도 1년 동안 학교에 다녀야 했기 때문에 김호남을 집에 남겨두고 학교로 돌아갔다.[70]

1947년 이효 대위의 소개로[232] 이북 출신 이화여대생 이현란을 만나 1948년 약혼 후 동거했다. 박정희는 이현란의 학비를 지원했으나, 이현란은 학교에 소문이 퍼지는 것을 꺼려 박정희를 피했다.[233] 1948년 박정희가 여수·순천 사건에 연루되어 숙군 대상자가[234] 되자, 이현란은 '빨갱이 마누라'라는 푸념을 하며 가출을 반복하다 1950년 2월 6일 결별했다.[233] 조갑제가 기재한 자유기고가 강인옥의 녹취록 인터뷰에서 이현란은 이때 박정희에게 이혼 수속을 해주지 않던 부인이 있다는 사실을 처음 알게 되었고, 괘씸한 생각이 들어 여러 번 가출을 했다고 밝혔다.[233]

오마이뉴스 정운현 기자의 2011년 기사에서는 이현란이 박정희와의 동거 때 아이가 태어났다고 주장했지만,[235] 1997년 강인옥의 녹취록에서 이현란은 둘 사이에 아이는 없었다고 밝혔다.[236]

2. 3. 1. 교사 생활 (1937 ~ 1939)

1937년 3월 25일 대구사범학교를 졸업한 박정희는 1937년 4월 1일 문경공립보통학교 교사로 부임하여 4학년을 맡았다.[239] 그해 장녀 박재옥이 태어났고, 1938년 9월 4일에는 아버지 박성빈이 67세의 나이로 사망하였다.문경공립보통학교 교사 시절 박정희의 모습은 대체로 긍정적이었다. 제자였던 전경준은 박정희가 열등생이나 문제아의 가정을 자주 방문했고, 월사금을 내지 못하는 아이들에게 자신의 월급을 떼어 도와주었다고 회상했다.[239] 농번기에는 학생들에게 4~5일간 휴가를 주어 농사일을 돕게 했고, 이 기간에 박정희는 학생들의 가정을 방문하여 농사 현황을 조사했다. 제자 김경운은 박정희가 자신의 집을 찾아와 보리밥과 살구를 맛있게 먹고 갔던 기억을 떠올렸다.[240]

제자 이영태는 박정희가 조선어 시간에 태극기에 대해 가르쳐 주었고, 복도에 보초를 세우고 한국 역사를 가르쳤다고 증언했다. (이는 대구사범학교 시절 김영기[241] 선생의 방식이었다.) 또한 음악 시간에는 황성옛터와 심청이의 노래를 가르쳤고, 박정희를 통해 임시정부가 상해에 있다는 것을 알게 되었다고 한다.[240]

이영태는 박정희가 경찰지서의 사찰주임인 오가와 순사부장과 자주 논쟁하는 것을 보았다고 증언했다. 제자 박준복은 박정희가 일본인 교사들과 사이가 좋았지만, 아리마 교장과 야나자와 교사와는 말다툼을 하는 것을 본 적이 있다고 했다. 야나자와가 "조선인의 주제에…"라고 말하자 박정희가 의자를 집어던졌다는 이야기도 있다.[240]

5학년 급장이었던 신현균은 박정희가 우리말 지도에 열성을 보였다고 기억했다. 또한 박정희는 운동회 때 100m 달리기에서 일본인 교사 쓰루다에게 졌지만, 연습을 통해 다음 시합에서 이겨 문경에서 이름을 날렸다고 한다. 박정희는 누구에게도 지기 싫어했고, 특히 일본인에게 더욱 그러했다. 제자들을 모아 나팔조를 만들어 지도하기도 했다.[240]

박정희가 만주군관학교에 입학하기 1년 전인 1939년의 행적에 대해서는 여러 견해가 있다.

박정희의 대구사범 동기였던 권상하는 1939년 10월 또는 11월경 박정희가 보따리를 싸 들고 찾아와, 가을에 연구수업 시찰을 나온 일본인 시학(장학사)이 박정희의 긴 머리를 비판했고, 다음 날 교장이 질책하자 격분하여 교장을 때리고 문경을 떠났다고 증언했다. 그러나 박정희는 10월 입학시험을 치르고 다시 문경학교로 돌아와 근무했다. 박정희의 주장대로 일본인 교장을 때렸다면 다시 근무하기 힘들었을 것이다.[242][239]

교사 부임 당시 2학년이었던 이순희는 머리가 긴 것은 학생들이었고, 일본인 교사들이 이를 문제 삼아 벌을 주자 박정희가 항의하며 자주 언쟁이 벌어졌다고 증언했다. 또한 박정희가 학교에서 나팔을 불고 있었는데, 일본인 교사들이 박정희를 집단 구타했고, 그 후 박정희는 '내가 꼭 복수해 주겠다. 조선에는 사관학교가 없다. 호랑이를 잡으러 호랑이 굴로 들어간다'고 말했다고 한다.[240][239]

박정희의 제자 황실광은 1939년 10월 박정희의 하숙집에 갔을 때, 아리마 교장이 시학을 접대하는 술자리에서 조선인을 모욕하는 발언을 했고, 자신이 크게 반발했다는 이야기를 들었다고 증언했다.[242]

현재 알려진 바로는 박정희는 1939년 10월 만주 목단강성에 있는 만군 관구사령부내 장교구락부에서 만주국 육군군관학교 제2기 시험을 치르고 (시험 과목은 수학, 일본어, 작문, 신체검사 등이었다), 문경학교로 돌아와 계속 근무하다가 다음 해 1월 4일자 만주국 공보에 실린 '육군군관학교 제2기예과생도 채용고시합격자공보'를 확인한 뒤 1940년 3월에 만주로 떠난 것으로 확인되고 있다. 박정희는 "긴 칼 차고 싶어서 갔지"라며 만주행 이유를 단순 명쾌하게 밝혔다.[242]

2. 3. 2. 만주국 육군군관학교 재학 시절 (1940~1942)

1939년 대구사범학교 시절 배속 장교였던 아리카와 케이이치 육군 중좌의 추천으로 만주국군 장교가 되기로 결심했다.1940년 4월 1일 만주국 육군군관학교(만주국 육군군관학교, 또는 신징 군관학교)에 제2기생으로 입교하였다.[249] 원래 1기 지원을 했었지만 나이 초과로 탈락하여 재지원을 한 것이다. 군관학교 동기생들 가운데 5·16에 가담한 사람은 없었으나, 간도, 용정의 광명중학 출신이자 군관학교 제1기생들인 선배 기수들 대다수가 훗날 박정희의 5·16을 지지한 핵심인물들이 되었다. 이주일, 김동하, 윤태일, 박임항, 방원철이 그들이다.[250]

1939년 4월 만주국 육군군관학교 예과(대일본제국 육군의 육군예과사관학교에 상당, 만주국의 수도 신경에 소재)에 입교하여 1942년 10월 만주국 육군군관학교 본과(대일본제국 육군의 육군사관학교에 상당)에 진학, 1944년 4월 졸업했다(제2기, 성적 우수로 칸토(만주국황제)상을 수여받음)[95]. 당시 만주국군 중위였던 정일권은 군관학교 시절 박정희와 친했고, 신경에서 만날 때면 종종 박정희가 술자리에서 언젠가 일본 제국주의가 멸망하고 한국이 독립할 것이라는 취지의 말을 했다고 증언하고 있다.[114]

2. 3. 3. 일본 육군사관학교 편입학 시절 (1942~1944)

1942년 3월 박정희는 만주국 신징 군관학교 2기 예과 졸업생 240명 가운데 수석으로 졸업하였다. 이때 박정희는 수석졸업 기념으로 만주국 황제 푸이에게서 은사품으로 금시계를 하사받았다.[267]

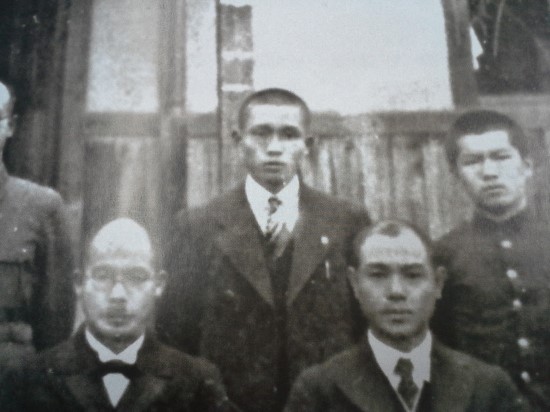

졸업 후 5개월 정도 현장 실습을 마친 박정희는 1942년 10월 1일 일본 육군사관학교 제57기로 편입했다. 1944년 4월 박정희는 300명 가운데 3등 성적으로 일본 육군사관학교 57기를 졸업했다. 그리고 수습사관 과정을 거쳐 1944년 7월 열하성(熱河省) 주둔 만주국군 보병 제8단에 배속되었다. 12월 23일 정식 만주국 육군 소위로 임관하였다.[269] 이때 함께 근무했던 신현준, 이주일, 방원철은 훗날 5·16 군사 정변의 동지가 되었다.

박정희는 문경으로 돌아와 교사 시절 자신을 핍박하였던 일본인 군수, 서장, 교장을 불러 사과를 요구했다고 전해진다.

2. 4. 만주국군 복무 (1944~1945)

박정희는 1944년 만주국군 소위로 임관하여[95] 열하성에 주둔한 보병 제8단에 배속되었다.[115] 당시 제8단의 주요 토벌 대상은 중국 공산당의 팔로군이었다.[279] 이와 관련하여, 일부에서는 좌파 계열 독립군들이 팔로군에 가담했으므로 박정희가 독립군 토벌에 참여한 것이라고 주장한다.[271][272]언론인 문명자는 1972년 일본 도쿄에서 박정희의 만주국육군군관학교 동창생들로부터 "박정희는 '조센징 토벌' 명령이 떨어지면 '요오시(좋다)! 토벌이다!'라고 고함을 쳤다"는 증언을 들었다고 한다.[271][272]

그러나 이는 당시 복잡했던 독립운동 상황을 고려하지 않은 해석이라는 비판도 있다. 1940년 이후 한국 독립군 대부분은 광복군을 중심으로 충칭에 결집했다.[273] 또한 1930년대 이후 만주 지역 조선인 사회주의 독립운동가들은 민생단 사건으로 인해 중국 공산당에게 숙청당하거나 학살당하여, 만주 지역에서 조선인의 영향력은 약화되었다.[274][275]

조선의용군은 1944년 당시 화베이 지역과 만주 일대에서 조직 활동을 전개했고, 많은 조선인 청년들이 입대했다.[276] 언론인 조갑제는 박정희가 토벌한 팔로군은 중국 공산당 군대이므로 독립군과 무관하다고 주장했다.[277] 그러나 진중권은 팔로군에 독립운동 세력이 참여하고 있었다고 반박했다.[277] 성신여대 김명호 교수 또한 조선의용군이 팔로군, 신사군과 긴밀한 관계를 맺고 항일무장투쟁을 전개했다고 주장했다.[278]

오마이뉴스 취재에 따르면, 박정희와 함께 만주국군 제8단에서 복무한 중국인 동기생 고경인은 박정희가 초임 소위 시절 팔로군 토벌 작전에 참가한 것은 사실이지만, 2-3개월 후 단장 부관으로 승진하여 일선 부대에서 빠졌다고 증언했다.[279]

2. 5. 광복 직후

일제강점기 당시 박정희는 '다카기 마사오'(高木正雄, たかぎ まさお|타카기 마사오일본어)로 창씨개명을 하였다.[280] 1940년 일제는 조선일보와 동아일보를 폐간시키고 창씨개명을 강요했는데, 만주국 군관학교에서도 조선인 학생들에게 창씨개명을 지시했다. 박정희는 고향에서 형 박상희와 의논하여 '고목'이라는 성을 만들었다.[281]창씨개명은 일제강점기를 살았던 조선인들이 강제로 겪은 일로, 진보나 보수 정치인들의 친일 성향과는 관련이 없다. 창씨 여부로 친일파 낙인을 찍는 것은 정치적 이분법이라는 비판이 있다.[282] 독립운동가 윤동주, 대한민국 10대 대통령 최규하, 김대중 등도 창씨개명을 했다.[284]

박정희가 '오카모토 미노루'(岡本 實, おかもと みのる일본어)로 다시 창씨개명을 했다는 주장은 북한에서 시작된 허위 정보로 밝혀졌다.[285] 오마이뉴스와 한겨레도 박정희의 2차 창씨개명은 사실이 아니라고 보도했다.[280][286] 이 논란은 1973년 북한 로동신문이 김대중 납치 사건 이후 박정희 비판 기사를 쏟아내면서 시작되었다.[285][287]

문명자는 박정희가 일본 육군사관학교 편입 시 오카모토 미노루로 개명했다고 주장했지만,[288] 오마이뉴스 정운현 기자는 박정희가 일본 육사 졸업 후 만주국군 보병 8단에 배속되었고, 단장은 중국인 당제영이었다며 반박했다.[290][285]

빅뉴스의 이시완 자유기고가는 '박정희=오카모토 미노루' 설은 '안티 박정희' 진영이 북한 주장을 그대로 받아들여 퍼뜨린 것이라고 주장했다.[287] 도쿄대학교 출판부의 《일본 육·해군 종합사전》 2판에 '오카모토 미노루'가 추가되었지만, 저자는 근거 확인이 안 된다며 3판에서 삭제하겠다고 밝혔다.[287]

2. 5. 1. 광복과 귀국 (1945~1946)

1945년 8월, 박정희는 만주국군 중위로 제2차 세계 대전의 종전을 맞이했다.[95] 그는 일본 제국의 패망 이후 만주국군 장교 경력 때문에 팔로군에 체포될 위기에 처했으나, 신현준 등의 도움을 받아 베이징으로 탈출했다.[4]베이징에서 박정희는 대한민국 임시정부 산하 광복군에 잠시 편입되었다. 광복군 편입 배경에 대해서는 여러 주장이 있다. 박정희가 자발적으로 광복군에 합류했다는 주장과, 일본군 출신이라는 경력 때문에 어쩔 수 없이 편입되었다는 주장이 대립한다.

1946년 9월, 박정희는 미군정의 주선으로 귀국선을 타고 한국으로 돌아왔다.[95] 귀국 후, 그는 국방경비대 사관학교에 2기로 입학하여 1946년 12월 14일에 졸업하고 국방경비대 소위로 임관했다.(군번 10166번)[95]

2. 5. 2. 광복 직후(1946~1948)

박정희는 1945년 8월 15일 광복을 맞아, 만주군에서 나와 베이징으로 이동하여 김학규가 지휘하는 한국광복군 제3지대 제1대대 제2중대장에 임명되어 광복군 장교로 활동했다.[292] 1946년 5월 8일 미군 수송선을 타고 부산항으로 귀국하였다.[293] 귀국 후, 셋째 형 박상희는 "그냥 선생질이나 하면 좋았을 걸 괜히 고집대로 했다가 거지가 되어 돌아오지 않았느냐?"라며 면박을 주기도 했다.[294]박정희가 만주국군 출신임에도 한국광복군에 바로 입대할 수 있었던 것은, 당시 광복군이 만주에 있던 조선인들에게 선전했던 투쟁지침과 관련이 있다는 주장이 있다.[295] 이 비밀 선전문에는 "때를 기다려라. 제군들은 일군 내에서 작전을 방해하고 손상하는 게 임무다. 겉으로는 친일(활동)을 하라"는 등의 내용이 있었다.

1945년 8월 이전에 박정희가 독립군에 참여했다는 증거는 없다. 1967년 박영만이 쓴 소설 '광복군'에는 박정희가 비밀광복군에 연관된 것처럼 묘사되어 있지만, 당시 정황을 잘 아는 김승곤 전 광복회장은 "박영만은 청와대에서 돈을 받을 줄 알고 ‘광복군’을 썼는데, 내용을 훑어본 박 대통령은 ‘내가 어디 광복군이냐. 누가 이따위 책을 쓰라고 했냐’라며 화를 냈고, 결국 박영만은 돈 한 푼 못 받았다"고 증언했다.[296]

2. 5. 3. 강제예편 이후 숙군작업과 한국전쟁(1949~1950)

1948년 여수·순천 사건 이후, 숙군 과정에서 남조선노동당원임이 밝혀져 체포되었다.[302] 1949년 4월 군법회의에서 무기징역과 군적 박탈 판결을 받았으나, 정보국에서 촉탁으로 근무하게 되었다.[302] 박정희는 남로당 군사부 총책이었던 이재복의 권유로 남로당에 가입했었다.[303]

조갑제는 그의 저서에서 박정희의 현실 불만, 기성 질서에 대한 반항, 외세 거부감, 사회 개혁 의지 등이 남로당 가입의 배경이라고 설명했다.[221]

1950년 한국 전쟁이 발발하자 백선엽 장군의 도움으로 대한민국 육군 소좌로 복직하여 전투정보과장을 맡았다.[4] 1950년 9월 15일에는 중좌로 진급하여 육군본부 수송작전지휘관을 맡았고, 10월 25일에는 제9사단 참모장을 역임했다. 1951년 4월 15일 대좌로 진급했다.[16]

2. 6. 한국전쟁 이후(1950~1959)

한국 전쟁 발발 직후 육군 소령으로 복귀한 박정희는 육군본부 작전정보국 제1과장을 거쳤다. 인천상륙작전 시기에는 중령으로 진급, 대구로 이동하는 육군본부 수송지휘관을 맡았다.[308] 1950년 10월, 육영수와 재혼했으며, 같은 달 장도영의 추천으로 제9사단 참모장이 되었다.[308]

1951년 4월, 대령으로 진급한 박정희는 1952년 육군본부 정보국 부국장을 역임 후 포병으로 병과를 옮겨 제2, 제3 포병사령관으로 활동했다.[4][16] 1953년 한국 정전 협정 체결과 함께 준장으로 승진했다.[4]

이후 박정희는 군에서 빠른 승진을 거듭했다. 미국 포트 실에서 6개월간 훈련을 받은 뒤 육군 포병학교장을 역임했고,[16] 1958년 소장 진급 후에는 제5사단과 제7사단을 지휘했다.[4] 서울특별시 방위 책임을 맡는 제1군 사령관, 제1, 제6지구 사령관을 거쳐,[4] 1960년에는 부산지구병참사령관, 육군 작전참모부장, 제2군 부사령관을 역임하며 군 내 주요 인사로 부상했다.[4]

3. 대통령직 재임 시절

1960년 4·19 혁명으로 이승만 대통령이 하야하고 제2공화국이 수립되었으나, 장면 내각은 정치·사회적 혼란과 경제난에 직면했다.[17] 이러한 상황에서 박정희는 1961년 5·16 군사정변을 일으켜 정권을 장악했다.

1963년 민주공화당 후보로 대통령 선거에 출마하여 당선된 박정희는 1967년 대통령 선거에서 재선되었고, 1969년 3선 개헌을 통해 1971년 대통령 선거에서 3선에 성공했다. 1972년 10월 유신을 단행, 제4공화국 헌법을 제정하여 대통령 간선제와 긴급 조치권 등 막강한 권한을 확보하며 장기 집권의 길을 열었다.

박정희는 한일 국교 정상화를 통해 일본으로부터 경제 발전에 필요한 자금을 확보했고,[20] 1965년 베트남 전쟁에 한국군을 파병하여 미국과의 동맹 강화 및 경제적 이익을 추구했다.[21]

한강의 기적이라 불리는 고도 경제 성장을 이룩하기 위해 수출 주도형 산업화 정책을 추진하고, 새마을 운동을 통해 농촌 근대화를 꾀했다. 그러나 이 과정에서 인권 탄압과 민주주의 훼손이 심각하게 발생했다.

1974년 육영수 여사가 문세광의 총격으로 사망한 후, 박정희는 긴급조치를 남발하며 반대 세력을 억압했다. 1979년 YH 사건과 김영삼 제명 파동은 부마 항쟁의 도화선이 되었고, 결국 1979년 10월 26일 김재규 중앙정보부장에 의해 암살당하면서 박정희의 18년 장기 집권은 막을 내렸다.

3. 1. 5·16 군사정변

1960년 4월 26일, 4·19 혁명으로 이승만 대통령이 하야하고 윤보선 대통령과 장면 총리의 제2공화국이 수립되었다. 그러나 장면 내각은 정치적 혼란과 경제난, 사회 불안에 직면했다.[17]

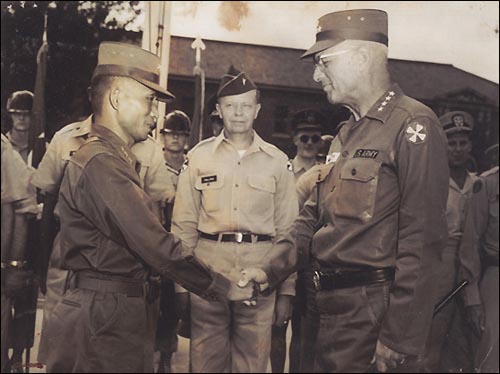

이러한 상황에서 박정희 소장은 군사혁명위원회를 조직, 1961년 5월 16일 5·16 군사정변을 일으켰다. 쿠데타는 육군참모총장 장도영이 명목상 지휘했으며, 5월 18일 장면은 내각과 함께 사임했다. 윤보선은 쿠데타를 수용하고 미 8군과 여러 대한민국 군 부대 사령관들을 설득하여 새 정부에 개입하지 않도록 했다.[17]

초기에는 박정희를 지지하는 군 장교들이 새 행정부를 구성했다. 개혁적인 군부 최고회의는 장도영 장군이 명목상 지휘했다. 1961년 7월 장도영이 체포된 후 박정희는 최고회의의 전반적인 통제권을 장악했다. 쿠데타는 정치적 혼란에 지친 일반 대중에게 대체로 환영받았다. 쿠데타 직후 박정희는 중장으로 진급했다.

3. 1. 1. 5·16 군사 정변 초기

5·16 군사정변은 1961년 5월 16일 새벽, 당시 제2군 부사령관이었던 박정희 소장의 주도로 육군사관학교 5기생과 8기생 출신 장교들이 일으킨 군사정변이다. 정변 주도 세력은 장도영을 끌어들여, 5월 18일에 군사혁명위원회를 설치하고 초대 위원장에 장도영, 부위원장에 박정희가 취임하였다.[316] 5월 20일에는 국가재건최고회의로 이름을 바꾸고 의장에 장도영, 부의장에 박정희가 취임하여 입법·사법·행정의 3권을 행사하게 하였다.정변이 발생하자 장면 총리는 카르멜 수도원에 피신하여 숨어 있다가 5월 18일 나와 하야를 선언하였다. 군사혁명위원회는 5월 16일에 설치되어 장도영이 의장에, 박정희는 부의장에 취임하였다. 5월 20일 장도영이 내각 수반이 되면서 박정희는 군사혁명위원회 의장에 취임하여 혁명위원회를 국가재건최고회의로 개편하였다.

3. 1. 2. 국가재건최고회의 의장 시절 (1961~1962)

5·16 군사 정변으로 제2공화국 장면 내각을 붕괴시킨 박정희는 군사혁명위원회를 국가재건최고회의로 개편하고 의장에 취임했다.[317] 대통령 윤보선은 정변을 묵인했고[317], 장준하, 송건호 등 일부 인사들과 프랭크 스코필드 박사도 정변을 지지했다.[318][319]

박정희는 구악 일소를 명분으로 이정재, 임화수 등 폭력배들과 최인규, 곽영주 등 이승만 정권의 비호 세력을 조리돌림 후 처형했다. 또한, 독립운동가 김학규를 사면, 복권하고 '건국훈장 독립장'을 수여했다.[320]

1961년 6월, 군사위원회는 중앙정보부를 설립하여 반정부 인사 탄압, 수사권, 경제 및 외교 문제까지 권력을 확장했다. 초대 부이사장은 박정희의 친척이자 쿠데타 원기획자인 김종필이 임명되었다.[18] 1962년 3월, 윤보선 대통령이 사임하자 박정희는 대통령 권한대행이 되었다.[19]

3. 1. 3. 대통령 권한대행 시절(1962~1963)

박정희는 초기 군사정변의 최고 지도자는 아니었다. 1961년 5월 18일, 군사 혁명 위원회를 국가재건최고회의로 개칭하고 부의장에 취임하였다.[228] 6월 10일에는 중앙정보부를 발족시켰다. 이후 '군 일부 반혁명사건'(알래스카 토벌작전)을 일으켜 군부 내 반대 세력을 숙청하고, 7월 3일 장도영을 의장직에서 추방하고 국가재건최고회의 의장에 추대되었다.[228] 9월에는 수출조합법과 공업표준화법을 제정하여 수출과 공업화에 대한 준비를 했다.[228]

1961년 10월 17일, 대한제국 황족의 범위를 축소하고, 덕혜옹주를 귀국시켰다.[323] 1962년 4월 10일 재개정을 통해 덕혜옹주를 황족 범위에 포함시켰다.[323] 옛 황족들에게 생활비와 치료비를 지급하였으며, 의민태자와 이방자에게 치료비를 지원하고, 1963년에는 의민태자의 환국을 추진하였다.[323]

미국은 군사정부 수립 후에도 박정희를 승인하지 않았으나, 박정희가 대한민국 제5대 대통령 선거에서 승리하고 1964년 베트남 전쟁 지원을 약속하자, 박정권을 지지하며 정권교체 의사를 보류했다.[324]

1961년 존 F. 케네디 대통령의 지시로 이케다 총리와 회담을 가졌다.[326] 11월 12일 회담에서 박정희는 "우리는 구걸하려는 것이 아니라 받을 것을 받는 것"이라며 일본의 경제협력 제안에 대해 청구권 문제를 제기했다.[221]

1961년 11월, 독도 영유권 및 국토 관리를 위해 독도 측량 및 토지대장 등록을 지시했다.[327]

1961년 12월에는 학사 고시 제도를 도입, 학사 자격 국가고시를 실시했고, 문맹퇴치운동을 전개했다.[228]

1962년 3월 24일 윤보선 대통령 사임 후, 박정희는 대통령 권한대행이 되었고, 케네디 행정부의 압력으로 민정 이양에 동의했다.[19]

3. 2. 제3공화국

1962년 3월, 국가재건최고회의는 '구 정치인 정화법'을 발표하여 구 정치인을 정죄했다. 이에 윤보선 대통령이 반발하며 사임하자, 박정희는 대통령 권한대행으로 활동했다. 같은 해 7월부터 8월까지 김현철을 후임으로 임명하기 전에는 내각 수반으로도 활동했다.

같은 해 3월, 이승만 정권에서 훈장 추서가 미뤄지던 김구, 안중근 등 독립운동가 285명에게 건국훈장을 비롯한 독립공로훈장을 추서하였다.

1962년 7월 14일, 박정희는 개인 재산을 기부하여 장학재단인 5·16 장학회를 설립했다고 알려져 있다.[228] 그러나 ‘국가정보원 과거사건 진실규명을 통한 발전위원회’는 당시 국가재건최고회의 의장이었던 박정희가 중앙정보부에 지시하여 부산 지역 재력가 김지태를 석방하는 조건으로 부산일보, 한국문화방송 등의 주식과 토지를 헌납받았다고 밝혔다. 이 재산 중 토지는 국방부에 무상 양도되었으며, 이후 "기부받은 재산이 자꾸 유실된다"는 보고를 받고 법무부 장관 고원증에게 장학회 설립을 지시하여 5·16 장학회를 설립했다. 이는 언론 자유와 사유 재산권이 최고 권력자에 의해 침해당한 사건이라는 주장이 있다.[328][329]

이에 대해 김지태의 차남 김영우는 “박정희 전 대통령이 아버지의 재산 등을 빼앗았지만, 개인적으로 착복하지 않고 장학회를 45년 동안 관리한 점은 높이 평가한다”고 발언하기도 하였다.[330]

1962년 10월, 박정희는 동해안 화진포에서 해병대 상륙작전 훈련을 참관한 후 주문진으로 이동하여 역대 지도자 중 유일하게 울릉도를 방문했고, 이후 독도 의용수비대 출신 용사들에게 훈장을 수여했다.[331]

1962년 말, 박정희는 전두환, 차지철 등 부하 장교들을 정치권에 끌어들이려 했다. 차지철은 국회의원이 되었지만, 전두환은 군에 남겠다며 거부했다. 박정희는 전두환을 계속 설득했으나, 전두환은 "각하, 군대에도 충성스러운 부하가 남아있어야 하지 않겠습니까?"라며 거절했다. 박정희는 전두환을 군 내에서 특별히 총애하게 되었다.[332]

1960년 4월 26일, 이승만은 4·19 혁명 이후 실각하여 망명했다. 같은 해 7월 29일 윤보선이 대통령으로 선출되었지만, 실질적인 권력은 장면 총리에게 있었다. 장면 총리는 5개월 동안 세 차례나 내각을 개편하며 불안정한 연정을 유지하려 했다.[17]

새 정부는 이승만 정권의 잘못된 관리와 부패, 그리고 이승만의 실각을 주도했던 학생들의 요구 사이에서 어려움을 겪었다. 시위대는 정치 및 경제 개혁을 요구했고, 경찰에 대한 불신이 커졌으며, 집권 민주당은 지지를 잃었다.[17]

이러한 상황에서 박정희 소장은 군사혁명위원회를 조직했다. 1961년 5월 16일, 군사 쿠데타를 일으켰는데, 육군참모총장 장도영이 명목상 지휘했다. 5월 18일 장면은 내각과 함께 사임했다. 윤보선은 쿠데타를 수용하고 미국 8군과 여러 군 부대 사령관들을 설득하여 새 정부에 개입하지 않도록 했다.[17]

쿠데타 직후 박정희는 중장으로 진급했다. 한국 역사학자 황문경은 박정희의 통치를 "군국주의적"이라고 묘사하며, 박정희가 "군사적으로 규율 있는 방식"으로 한국 사회를 동원하려 했다고 지적했다. 박정희는 노숙자를 체포하여 "복지 시설"에서 일하게 함으로써 거리를 "정화"하는 캠페인을 벌이기도 했다.

미국 역사학자 카터 에커트는 박정희가 한국의 근대화를 추구한 방식은 그의 군국주의적 세계관의 영향을 받았고, 친일파 박정희가 일본 군국주의의 영향을 받아 "개발 독재"를 만들어냈다고 주장했다. 에커트는 박정희 지도 아래의 한국을 세계에서 가장 군사화된 국가 중 하나라고 평가하며, 박정희는 다른 어떤 한국 지도자도 시도하지 않은 방식으로 한국 사회를 군사화하려 했다고 썼다.

일본 제국 육군에서는 무사도가 일본군에게 전투에서 무적이 될 만큼 충분한 "정신"을 줄 것이라는 믿음이 있었다. 일본은 전쟁을 의지의 문제로 여겼고, 의지가 더 강한 쪽이 항상 승리한다고 생각했다. 박정희는 "노력하면 무엇이든 할 수 있다"고 주장하며, 모든 문제가 의지로 극복될 수 있다고 믿었다. 에커트는 박정희의 가장 친한 친구들을 인터뷰하며 그에게 중요한 영향을 준 것이 만주에서 일본군 장교들에게 받은 장교 훈련이라고 밝혔다.

1961년 6월 19일, 군사위원회는 중앙정보부를 설립했다. 중앙정보부는 수사권과 더불어 반정부적인 사람을 체포하고 구금할 권한도 부여받았다. 초대 부이사장인 박정희의 친척이자 쿠데타 기획자인 김종필 아래에서 중앙정보부는 경제 및 외교 문제까지 권력을 확장했다.[18]

윤보선 대통령은 군부 정권에 정통성을 부여했다. 1962년 3월 24일 윤보선이 사임한 후, 박정희는 대통령 권한대행이 되면서 권력을 공고히 했고, 대장으로 진급했다. 박정희는 케네디 행정부의 압력에 따라 민정 이양에 동의했다.[19]

1963년, 민주공화당 후보로 대통령으로 당선되었다. 그는 당의 부총재인 박명근을 대통령 비서실장으로 임명했다. 그는 민정당 후보였던 전 대통령 윤보선을 15만 6천 표 차이(1.5%p)로 이겼다. 1967년 대통령 선거에서는 윤보선을 더 큰 표 차이로 이기고 재선되었다.

1965년 6월, 일본과의 국교 정상화 조약을 체결하여 일본의 배상금 지급과 연성 차관 제공을 통해 한일 간 무역과 투자가 증가했다. 1966년 7월, 주둔군지위협정을 체결하여 미국과 더욱 평등한 관계를 수립했다. 경제 성장과 미국의 안보 보장으로 북한의 침공 위협은 줄어들었다. 1965년 3월, 베트남 전쟁 확대로 한국은 수도사단과 제2해병여단을 남베트남에 파병했고, 1966년 9월에는 백마사단을 파병했다. 1960년대 내내 박정희는 일본의 한국 병합에 대해 영일동맹과 영국을 비난했다.[20]

박정희는 남북 관계를 갈등에서 통합으로 이행하는 과정을 주도했다. 1961년, 북한 지도자 김일성은 박정희의 옛 친구 황태성을 남한에 밀파하여 관계 개선을 모색했다. 그러나 박정희는 자신의 공산주의 성향 의혹을 불식시키고 미국에 대한 동맹국 입장을 보여주기 위해 황태성을 간첩으로 처형했다.[23][24]

1964년 10월부터 북한은 남한에 정보원과 선전원 침투를 강화했다. 1966년 10월까지 북한 침투자와의 충돌로 30명이 넘는 남한 군인과 최소 10명의 민간인이 사망했다.

1966년 10월, 박정희는 찰스 본스틸 장군의 승인 없이 한국군에 대한 공격을 명령했다. 이는 남한의 손실에 대한 보복 조치였으며, 휴전협정을 위반하고 싶어하지 않았던 주한 미군 사령부와 박정희 정부 간 긴장을 야기했다.

1966년부터 1969년까지 한국의 비무장지대(DMZ)를 따라 교전이 벌어지면서 충돌이 격화되었다. 1966년 10월 5일, 김일성은 1953년 휴전 협정의 정당성에 도전했다. 김일성은 남한 군대가 베트남 전쟁에 참여하고 있었기 때문에 비정규전이 종래의 전쟁보다 성공할 수 있다고 주장했다. 그는 북한의 무력 도발이 미군을 겨냥한다면 박정희 정권을 약화시킬 수 있다고 믿었다.

1968년 1월 21일, 북한 조선인민군 특수부대 124부대가 박정희 암살을 시도하여 거의 성공할 뻔했다. 그들은 청와대에서 800m 떨어진 곳에서 저지되었다. 총격전이 벌어졌고 북한군 대부분이 사망하거나 체포되었다. 박정희는 김일성 암살을 위한 684부대를 조직했으나, 1971년 해체되었다.

적대적 상황에도 불구하고 남북 간 통일 협상이 진행되었다. 1972년 7월 4일, 양국은 통일은 외부 간섭 없이 평화적으로 이루어져야 하며, 이념과 정치 체제의 차이를 넘어 국가 통합을 증진해야 한다는 공동 성명을 발표했다. 미국 국무부는 이 제안에 만족하지 않았고, 1979년 박정희 암살 이후 조용히 묻혔다.

1974년 8월 15일, 서울 국립극장에서 일제 식민 통치 종식 29주년 기념식 연설 중, 문세광이 박정희를 향해 총을 발사했다. 일본 출신 북한 동조자였던 암살 미수범은 박정희를 놓쳤지만, 빗나간 총알이 육영수(같은 날 사망)와 다른 사람들에게 맞았다.[25] 박정희는 죽어가는 부인이 옮겨지는 동안 연설을 계속했다.[26] 문세광은 4개월 후 서울 감옥에서 교수형에 처해졌다. 박정희는 부인 사망 1주년에 "세상 모든 것을 잃은 것 같았다. 모든 것이 짐이 되었고 용기와 의지를 잃었다."고 일기에 적었다.[27]

1965년 6월 22일, 박정희 정부와 사토 에이사쿠 일본 정부는 대한민국과 일본 간의 기본관계조약을 체결하여 한일 관계를 정상화했다.

2005년 1월, 대한민국 정부는 40년 동안 비밀에 부쳐졌던 1965년 한일기본조약 외교 문서 1,200페이지를 발견했다. 이 문서들은 일본 정부가 박정희 정부에 한국 식민지배 피해자들에게 직접 보상할 것을 제안했지만, 박정희 정부가 개별 보상을 처리하겠다고 주장하며 3억 달러(35년간의 한국 식민 지배에 대한)의 보조금 전체를 가져갔음을 밝혔다. 박정희 정부는 강제 노역과 군 복무에 동원된 103만 명의 한국인에 대한 보상으로 총 3.6억달러를 협상했지만, 3억달러만 받았다.[28]

박정희 정부는 중화인민공화국과 외교 관계를 맺지 않았지만, 1974년 고추 무역을 시도했으나 실패했고, 1978년 성공하여 냉전 적대국 간 긴장 완화에 기여했다.[29]

박정희의 주요 목표는 한국의 빈곤을 종식하고 저개발 경제에서 개발 경제로 끌어올리는 것이었으며, 국가 주도 방식을 사용했다. 1962년 울산을 "특별산업개발지구"로 선포하며 제1차 5개년 계획을 시작했다. 현대는 울산의 특별 지위를 이용하여 주요 공장을 설립했다.

박정희는 수출 주도형 산업화로 한국의 동아시아의 기적 발전에 중요한 역할을 했다. 1961년 집권 당시 한국의 1인당 국민소득은 72달러였다. 북한은 중공업과 소련, 동독, 중화인민공화국의 지원으로 더 큰 경제 및 군사력을 보유했다.[30]

1964년 24시간 전력 공급을 도입했고, 1967년 제2차 5개년 계획과 함께 서울 남서부에 구로공업단지를 조성하고, 포항제철을 설립하여 재벌들이 자동차 공장과 조선소를 설립하도록 지원했다. 박정희 정부는 5개년 계획 목표를 달성한 재벌들에게 융자 조건 완화, 세금 감면, 면허 발급 간소화, 보조금 등을 제공했다.

1960년대 후반부터 재벌들의 "문어발식 확장"이 나타났다. 럭키금성(LG)과 삼성은 일제 강점기부터, 현대는 일제 강점기 종식 직후 설립되어 세계적 기업으로 성장했다. 현대는 미군 물자 수송 업체로 시작하여 1960년대 한국 건설업계를 장악했고, 1967년 포드사 라이선스로 자동차 공장을 설립했다.

1970년 현대는 서울-부산 고속도로를 완공했고, 1975년 포니를 생산했다. 현대는 조선, 시멘트, 화학, 전자 분야로 확장하여 세계 최대 기업 중 하나가 되었다. 1972년 8월 3일, 박정희는 경제 성장을 위해 모든 민간 대출을 금지하는 "8·3 긴급 금융 조치"를 시행했다.[31]

1969년 한국에서 20만 대, 1979년에는 600만 대의 텔레비전이 가동되었다. 1969년 한국 가정의 6%만이 텔레비전을 소유했지만, 1979년에는 5가구 중 4가구가 소유했다. 한국방송공사(KBS)는 프로그램 제작을 늘렸고, 문화방송(MBC)은 1969년에 개국했다. 유신 시대 텔레비전 방송은 엄격한 검열을 받았지만, 1970년대 드라마는 문화 현상이 되었다.

박정희 정부 하에서 한국 산업은 놀라운 발전을 이룩했다. 박정희는 통상산업성과 계열사를 중심으로 한 일본의 발전 모델을 모방했다.[32] 정부와 기업의 협력은 한국 기업들이 재벌로 성장하는 데 기여했다.

박정희는 교육 부문 개혁을 주도하여 대한민국의 교육 수준을 높이고 사회적 평등을 증진시켰다. 교육 기회 확대를 위해 정부는 교육 정책 투자를 확대했고, 경제적으로 취약한 가정의 어린이들도 교육 혜택을 받을 수 있었다.

갭마인더 재단에 따르면 극심한 빈곤은 1961년 66.9%에서 1979년 11.2%로 감소했는데, 이는 인류 역사상 가장 빠르고 큰 빈곤 감소 중 하나였다.[33] 1961년부터 1979년까지 영아 사망률은 64% 감소했는데, 이는 같은 기간 인구 1천만 명 이상 국가 중 세 번째로 빠른 감소율이었다.[34]

3. 2. 1. 5대 대통령 후보자

1963년, 박정희는 민주공화당 후보로 대통령 선거에 출마했다. 그는 5·16 군사정변을 통해 집권한 후, 케네디 행정부의 압력으로 민정 이양에 동의해야 했다.[19]선거에서 박정희는 민정당 후보였던 전 대통령 윤보선을 15만 6천 표(1.5%p) 차이로 이겼다.[19] 이 승리는 군사 정권에 대한 국민들의 지지와 불안정한 정치 상황 속에서 강력한 지도자를 원하는 민심이 반영된 결과였다.

3. 2. 2. 제3공화국 초기(1963~1964)

1963년, 박정희는 예비역 육군 대장으로 예편한 뒤 민주공화당에 입당하여 제5대 대통령 선거에 출마하였다. 그 전인 1963년 4월 17일에는 근로자의 날 제정에 관한 법률 공표를 지시했다.[339]구 정치인 정치정화법이 일부 해제되면서 정치활동을 재개한 구 정치인들은 군정 연장이라며 박정희를 비판하였다.[337] 박정희의 정치 참여를 비롯한 군정 연장과 군정 반대를 놓고 야당들과 갈등하게 되었다. 이 무렵 야당 통합의 명분을 걸고 국민의당이 창당되었으나 윤보선, 허정, 이범석 등의 갈등으로 야당 내 대립은 격화되었다.

3. 2. 3. 베트남 전쟁 파병

1964년 미국으로부터 베트남 파병 지원 요청이 왔고, 박정희는 베트남 전쟁에 한국군 파병을 결정했다.[228] 1964년 8월 제1이동외과병원(130명)과 태권도 교관단(10명) 파월을 시작으로, 주월한국군사원조단(비둘기부대), 방공포병대대(호크유도탄부대)를 창설하고 맹호부대, 백마부대, 해병 청룡부대 등을 파견했다.[228] (→한월 관계)

미국의 요청에 따라 박정희는 약 32만 명의 한국군을 베트남 공화국에 파병하여 미국과 함께 베트남 전쟁에 참전했다. 이는 미국 다음으로 많은 파병 규모였다. 이러한 결정에는 미국과의 우호 관계 유지, 동아시아에서의 공산주의 확산 방지, 그리고 대한민국의 국제적 위상 강화 등이 작용했다. 1965년 1월, 대규모 파병을 의무화하는 법안이 국회를 통과(찬성 106표, 반대 11표)하자, 박정희는 "대한민국이 수동적인 원조 수혜자나 간섭의 피해자의 입장에서 벗어나 주요 국제 문제에 대해 책임을 지는 적극적인 역할을 해야 할 때"라고 선언했다.

한국군은 베트콩을 완전히 격퇴하지는 못했지만, 상당한 전과를 올리기도 했다. 그러나 한국군은 민간인에 대한 잔혹 행위로 악명을 얻었고, 수많은 "미라이식" 대량 학살 혐의를 받았다.[21]

한국의 전쟁 참전에는 미국과의 군사 동맹 강화가 주된 목적이었지만, 경제적 유인도 작용했다. 한국군 장병들의 급여는 미국 연방 정부가 지급했고, 그 급여는 대한민국 정부로 직접 송금되었다. 박정희는 한국군의 베트남 파병을 적극적으로 추진했고 전쟁 장기화를 위해 노력했다. 파병에 대한 대가로 한국은 존슨과 닉슨 행정부로부터 수십억 달러에 달하는 보조금, 대출, 기술 이전 및 우대 시장 등을 제공받았다.[22]

3. 2. 4. 한일협정 전후(1965~1966)

한일협정 체결을 통해 국가 발전의 기반이 될 자금을 마련하고자 했으나, 학생과 야당의 거센 반대에 부딪혔다. 특히 1964년의 6.3항쟁은 이러한 반대 운동의 정점을 보여준다. 6.3항쟁 당시 학생 시위가 잦아들지 않자, 박정희는 1964년 8월 25일 저녁 전국 방송을 통해 특별담화를 발표했다.[356] 담화에서 학생들의 국회 해산 및 조약 무효화 주장, 데모 만능 풍조를 비판하고, 시위를 부추기며 데모 학생을 영웅시하는 교육자들을 질타했다. 또한, 구 정치인들이 학생 데모를 이용하여 정부를 전복하려는 반동분자라고 강하게 비판했다.[356]1965년 8월 26일 아침, 한일협정 반대 분위기가 여전히 거셌다. 박정희는 경찰력만으로는 치안 유지가 어렵다는 윤치영 서울시장의 건의를 받아들여 서울시 일원에 위수령을 선포, 학생 시위를 진압했다.[356] 8월 27일, 시위 사태에 대한 책임을 물어 윤천주 문교부 장관과 신태환 서울대학교 총장을 경질하고, 후임으로 권오병 법무부 차관과 유기천 교수를 각각 임명했다.[356]

1965년 5월 16일 오후, 박정희는 린든 존슨 미국 대통령이 보내준 대통령 전용기를 타고 미국을 방문했다.[357] 출발 전 김포공항에서 자주, 자립을 강조하는 연설을 했다.[357] 5월 17일 한미정상회담을 가진 후, 5월 18일부터 미국 순방을 시작했다.[357] 5월 22일 아침에는 피츠버그의 존스 앤드 로린 철강회사를 방문하여, 과거 종합제철공장 건설 시도가 좌절되었던 경험을 떠올리며 공장 내부를 둘러보았다.[357] 같은 날 오전 10시 20분, 피츠버그 공항에서 플로리다 주 케이프 케네디의 우주기지로 이동하여 로켓 발사 시험을 참관했다.[357]

최근 기밀 해제된 미국 국무부 문서에 따르면, 박정희 대통령의 미국 방문 기간 동안 딘 러스크 당시 미국 국무장관은 독도 문제 해결을 위해 한국과 일본이 독도에 등대를 설치하여 공동 소유하는 방안을 제안했다. 그러나 박정희는 이를 “있을 수 없는 일”이라며 단호하게 거절했다.[358] 그럼에도 미국은 같은 해 6월 15일, 한일 외무장관 회담을 통해 독도 문제의 조속한 해결을 요구했다. 박정희는 “일본이 우리 입장을 받아들인다면 별도 회담 없이도 문제가 해결될 것이고, 그렇지 않다면 회담은 무의미하다”며 다시 한번 거절 의사를 밝혔다.[359][360]

2005년, 한일협정 문서가 공개되면서 박정희 정권의 대일청구권 포기뿐 아니라, 협상 과정에서 일본 정부가 '독도를 폭파하자'고 협박하며 '독도'를 협상 안건으로 포함시키려 했던 사실이 드러났다. 또한, 한일어업협상을 대선에 이용하고 일본 배상 관련 개인 청구권을 무시한 점도 밝혀졌다. 당시 정부는 40마일 전관수역 입장에서 후퇴하여 일본 정부가 주장한 12마일 전관수역 방안을 서둘러 수용했으나, 여론 악화를 우려해 공개 시기를 늦춘 것으로 나타났다.[361] 민족문제연구소 소장 임헌영은 박정희 정권이 1961년부터 1965년까지 5년간 6개의 일본 기업으로부터 민주공화당 총예산의 2/3에 해당하는 6600만달러를 받았다고 주장했다. 일본 측 외교 라인은 만주 인맥이었다.[362][363] 한호석 통일학연구소 소장은 “독도 영유권 문제를 불법적으로 처리한 한일 양국 정부 고위 관리들이 밀약 문서를 영원한 비밀로 묻어두기로 약속했고, 밀약 사실조차 언급하지 않았다. ‘한일협력’을 외쳐온 역대 정권들의 은폐술에 세상이 감쪽같이 속았던 것이다. 이 밀약 파기만이 유일한 해결책이다”라고 평가했다.[364]

2007 월간중앙은 1965년 1월 11일, 고노 이치로 일본 건설장관의 특명을 받은 우노 소스케 자민당 의원이 정일권 국무총리를 만나 '미해결의 해결' 원칙 아래 4개 항으로 된 독도 부속 조항에 합의했다고 주장했다. 이 주장에 따르면, 일본이 독도를 자국 영토라고 주장하고 상대방의 반론에 이의를 제기하지 않는 것이 독도밀약 때문이라고 한다. 그러나 독도밀약은 주장만 있을 뿐, 증거나 사실이 밝혀진 바는 없다.[365] 이를 추적 조사한 노대니얼 박사는 독도밀약이 사실임을 전제로 “박정희 대통령 암살 이후 전두환이 정국을 주도하면서 문제가 될 것 같아 사본 하나 없는 독도밀약 문건을 태워 버렸다”고 말했다. 그는 “서울과 도쿄를 오가는 비행기 안에서 쉬지 않고 정서한 기록들도 포함돼 있어 안타깝다”고 덧붙였다. 이 밀약이 이후 한일어업협정에 영향을 미쳤다는 주장이 있다.

월간중앙이 주장한 독도밀약 내용은 다음과 같다.

| 내용 |

|---|

| 독도는 앞으로 대한민국과 일본 모두 자국 영토라고 주장한다. 이에 반론하는 것에 이의를 제기하지 않는다. |

| 장래에 어업구역을 설정할 경우 양국이 독도를 자국 영토로 하는 선을 획정하고, 두 선이 중복되는 부분은 공동 수역으로 한다. |

| 현재 대한민국이 점거한 현상을 유지한다. 그러나 경비원을 증강하거나 새로운 시설의 건축이나 증축은 하지 않는다. |

| 양국은 이 합의를 계속 지켜 나간다. |

1965년 7월 19일, 이승만이 미국 하와이 호놀룰루에서 사망했다.[366] 7월 23일 오후 3시, 미 공군 수송기가 ‘고향생각’을 연주하며 이승만의 유해를 운구하여 김포공항에 도착했다. 박정희는 국회의장 이효상, 대법원장 조진만, 국무총리 정일권 등 3부 요인을 대동하고 공항으로 나가 시신을 영접했다.[366]

1965년 7월 20일, 박정희는 이승만의 장례를 국민장으로 결정했다. 그러나 이승만의 문중 사람들과 측근들은 정부의 국민장 결정이 이승만에 대한 홀대라고 생각했고, 4월 혁명동지회 등은 국민장이 과분한 조치라며 3일간 농성을 벌였다.[366] 이승만의 양자 이인수는 국민장을 거부하고 가족장을 치르겠다고 했고, 구 자유당 측 인사들은 국민장을 거부하고 국장을 요구했다.[366] 1967년 9월 20일, 김학규가 자택에서 별세하자, 박정희와 정부는 사회장으로 장례를 치르고 그를 국립묘지에 안장했다.[320]

1965년 6월, 박정희는 일본과의 국교 정상화 조약에 서명했다. 이 조약에는 일본의 배상금 지급과 연성 차관 제공이 포함되어 한국과 일본 간의 무역과 투자가 증가하게 되었다.

3. 2. 5. 포항제철 건설

군사정부는 경제개발계획을 추진하기 위해 막대한 자금이 필요했지만, 국내 자본 축적이 부족하고 외자 도입도 어려웠다. 이에 정부는 일본으로부터의 차관 도입을 전제로 하는 대일청구권자금 협상과 한일 국교 정상화 협상을 적극 추진했다. 1965년 6월 22일, 한일기본조약 등 25개 협정이 정식 조인되었고, 1966년 5월부터 청구권 자금이 사용되기 시작했다.[367]1969년 1월, 박태준 포항제철 사장은 KISA(대한국제제철차관단)와의 협상이 난항을 겪자, 대일청구권자금을 활용하는 '하와이 구상'을 떠올렸다.[369] 그는 박정희에게 이 구상을 알리고 일본으로 건너가 정·재계 인사들을 만나 자금 지원 협상을 벌였다.[369]

대일청구권자금은 일제 식민 통치에 대한 배상금으로, '민족의 피맺힌 돈'이었다. 이 자금은 농림수산 부문에 투자하기로 합의되었으나, 제철소 건설에 전용된다면 그 가치를 가장 잘 활용할 수 있을 것이었다.[221]

1969년 5월, 박충훈 부총리가 제철소 건설 재검토 발언을 했으나, 박정희는 김학렬을 새 부총리로 임명하고 경제기획원 내에 '종합제철건설전담반'을 설치하며 제철소 건설 의지를 확고히 했다.[221]

박태준은 일본 정·재계 인사들을 설득하여 일본철강연맹의 기술 지원 약속을 얻어냈고, 1969년 8월 28일 양국 정부는 청구권 자금 전용에 합의했다.[221] 다음날 일본 정부는 포항제철 프로젝트 지원을 공식 발표했다.[221]

3. 2. 6. 3선 개헌과 유신전야 (1967~1971)

1967년 5·3 대통령 선거에서 민주공화당의 박정희는 경제 개발 성과와 비전을 내세워 지지를 호소했고, 신민당의 윤보선은 경제 개발의 폭력성과 독재성을 비판했다.[370] 윤보선은 월남전 파병을 '청부 전쟁'이라고 비판했고,[370] 장준하는 박정희의 친일 경력 의혹과 베트남 파병을 비판했다.[370] 박정희는 윤보선을 근소한 차이로 꺾고 제6대 대통령에 취임하였다.1969년에는 3선 개헌안을 국민투표를 통해 통과시켰는데, 투표율 77.1%에 찬성율 65.1%였다.[371] 같은 해 9월에는 구미에 외국인 투자 100%를 허용하고 5년간 세금을 면제해주는 전자공업단지 조성 계획을 발표했다.

1970년 4월에는 새마을 운동을 시작했으며, 그해 수출 10억달러를 달성하였다. 1971년 대한민국 제7대 대통령 선거에서는 김대중을 약 95만 표차로 이기고 3선에 성공했다. 김종필은 1971년 선거에서 박정희 당선을 위해 600억원을 썼다고 밝혔고, 강창성 당시 보안사령관은 1971년 대선자금이 700억원이었다고 밝혔다.[373] 이는 1971년 국가예산의 1할을 넘는 금액이었다.

3. 2. 7. 김신조 간첩일당 청와대 피습사건 (1968)

1968년 1월 21일, 북한(조선민주주의인민공화국) 조선인민군 124부대 소속 무장 게릴라 31명이 청와대를 습격하여 박정희 대통령을 암살하려 한 사건이다. 이 사건은 김신조 무장공비 사건이라고도 불린다.1968년 1월 13일, 북한의 특수부대인 민족보위성 정찰국 소속 124부대원 31명은 청와대 습격 및 정부 요인 암살 지령을 받았다.[94] 이들은 한국군 복장에 수류탄, 기관단총으로 무장하고 1월 18일 자정을 기해 휴전선을 넘어 야간에 수도권까지 잠입했다.

그러나 이들은 청운동 세검정고개의 창의문을 통과하려다 비상근무 중이던 경찰의 불심검문에 정체가 드러났다.[94] 이들은 검문 경찰들에게 수류탄을 던지고 기관단총을 난사했으며, 지나가던 시내버스에도 수류탄을 던져 많은 시민들이 죽거나 다쳤다.[94]

군경은 즉시 비상경계태세를 확립하고 현장에 출동, 김신조를 생포하고 소탕전을 벌여 5명을 사살했다. 경기도 일원에서 군경합동수색전을 펼쳐 1968년 1월 31일까지 28명을 사살했다.[94] 나머지 2명은 도주한 것으로 간주되어 작전은 종료되었다. 이 사건으로 현장에서 비상근무를 지휘하던 종로경찰서장 최규식 총경이 총탄에 맞아 순직했고, 많은 시민들이 인명 피해를 입었다.[94] 이 사건으로 북한에 대한 부정적 여론과 반공 의식이 높아졌다.[94]

3. 2. 8. 교육, 문화 정책

1963년 8월 8일, 박정희는 국사교육 통일방안을 선포하였다. 1968년에는 학자들을 초빙하여 국민교육헌장을 제정, 반포하게 하여 새로운 시대를 여는 바람직한 한국인상을 제시하고 국적 있는 교육을 강조하였으나, 이는 전두환 정권 때 폐지되었다.[228] 박정희는 정치의 최우선 과제를 교육에 두었으며, 과학기술교육 진흥을 위해 실업계 학교를 장려하고 1973년부터 대덕연구단지 조성사업을 추진하였다. 1978년에는 한국정신문화연구원을 설립하여 한국학 및 한국문화 연구의 기반을 마련하였다.[228]국민교육의 양적 향상을 위해 제1차 의무교육시설확충 5개년 계획(1962년-1967년), 제2차 의무교육시설확충 5개년 계획(1967년-1971년) 등을 수립 및 추진하였다. 1963년 6월 26일에는 사립학교법을 공포하여 사립학교 운영의 기준을 확립하였다.[228]

1964년 1월 4일에는 시도 단위 교육자치제를 실시하여 시도 교육청에 교육행정권을 위임하였다. 1968년 7월 15일, 1971년까지 중학교 입시시험을 폐지하는 등 입시개혁안을 발표한 반면, 1968년 10월 14일에는 대학교 입시 예비고사제를 1969년부터 실시하게 하였다.[228] 또한 국공립중학교증설 7개년 계획과 고등학교기관확충계획을 추진하였고, 1969년 11월에는 공장 근로자들을 위해 금성사 등 7개 대기업체에 회사 내에 이공계 실업학교 부설을 지시하였다.[228] 1976년 5월 20일에는 국비 장학생을 선발하여 유학 보내는 제도를 신설하였고, 같은 해 7월에는 노동자에 대한 교육의 권리를 보장하기 위해 야간중학 개설을 지시하였다.[228]

박정희는 교육 부문 개혁을 주도하여 대한민국의 교육 수준을 높이고 사회적 평등을 증진시켰다. 교육 기회 확대를 위해 정부는 교육 정책 투자를 확대했고, 그 결과 경제적으로 취약한 가정의 어린이들도 교육 혜택을 받을 수 있었다. 박정희의 교육 개혁은 대한민국의 교육 수준을 높였고, 현재 한국 교육 시스템에도 영향을 미치고 있다.

3. 3. 제4공화국

1960년대 후반부터 한국의 비무장지대(DMZ)를 따라 교전이 벌어지면서 충돌이 격화되었다. 때로는 제2의 한국 전쟁으로 불리는 이 전투는 1966년 10월 5일 김일성이 행한 연설과 관련이 있는데, 이 연설에서 북한 지도자는 1953년 휴전 협정의 정당성에 도전했다. 김일성은 남한 군대가 베트남 전쟁에 참여하고 있었기 때문에 비정규전이 종래의 전쟁보다 성공할 수 있다고 주장했다. 그는 북한의 무력 도발이 미군을 겨냥한다면 박정희 정권을 약화시킬 수 있다고 믿었다.1968년 1월 21일, 북한 조선인민군 124부대 소속 31명의 특수부대원이 박정희 암살을 시도하여 거의 성공할 뻔했다. 그들은 청와대에서 불과 800미터 떨어진 곳에서 경찰 순찰대에 의해 저지되었다. 총격전이 벌어졌고 북한군 대부분이 사망하거나 체포되었다. 암살 시도에 대한 대응으로 박정희는 김일성 암살을 목표로 하는 684부대를 조직했으나, 이 부대는 1971년 해체되었다.

적대적인 상황에도 불구하고 남북 간에는 통일에 관한 협상이 진행되었다. 1972년 7월 4일, 양국은 통일은 외부 세력이나 외부 간섭 없이 내부적으로 달성되어야 하며, 그 과정은 군사력 사용 없이 평화적으로 이루어져야 하며, 모든 당사자는 이념과 정치 체제의 차이를 넘어 하나의 민족으로서의 국가 통합을 증진시켜야 한다는 내용의 7·4 남북 공동 성명을 발표했다.

1974년 8월 15일, 서울 국립극장에서 일제 식민 통치 종식 29주년 기념식 연설을 하던 중, 일본 출신의 북한 동조자였던 문세광이 박정희를 향해 총을 발사했다. 암살 미수범은 박정희를 놓쳤지만, 빗나간 총알이 그의 부인 육영수 (같은 날 사망)와 무대 위 다른 사람들에게 맞았다.[25] 박정희는 죽어가는 부인이 무대에서 옮겨지는 동안 연설을 계속했다.[26]

박정희의 주요 목표 중 하나는 한국의 빈곤을 종식하고 국가를 저개발 경제에서 개발 경제로 끌어올리는 것이었다. 갭마인더 재단에 따르면 극심한 빈곤은 1961년 66.9%에서 1979년 11.2%로 감소했는데, 이는 인류 역사상 가장 빠르고 큰 빈곤 감소 중 하나였다.[33] 1961년부터 1979년까지 영아 사망률은 64% 감소했는데, 이는 같은 기간 인구 1천만 명 이상 국가 중 세 번째로 빠른 영아 사망률 감소율이었다.[34]

박정희는 수도사단과 제2해병여단을 남베트남에 파병했고, 1966년 9월에는 백마사단을 파병했다.

박정희 정부는 새마을 운동을 추진하였다.

박정희는 그의 통치 기간 동안 자유를 억압하고 인권 침해를 저지른 극히 억압적인 독재자로 여겨진다.[70][71]

3. 3. 1. 10월 유신 직후 (1972 ~ 1973)

1972년 박정희 정권은 10월 유신을 단행하여 제3공화국 헌법을 폐기하고, 긴급 조치권, 국회의원 정수 1/3에 관한 실질적 임명권, 간선제 등 막강한 권한을 대통령에게 부여하는 6년 연임제의 제4공화국 헌법을 제정 통과시켰다. 긴급 조치 1호에서 9호를 발동하여 개헌 논의 일체를 금지하고, 정치 활동, 언론이나 표현의 자유에 제한을 가하였다.[228]1972년 10월 17일, 박정희는 유신 체제를 선포하기 직전에 조선민주주의인민공화국에 이를 두 차례 예고하고 배경을 설명했다. 당시 남측 대표는 북측 대표를 만나 이후락 중앙정보부장이 김일성의 동생인 김영주 남북조절위원회 북측위원장에게 메시지를 전달했다. 이후락 부장은 메시지에서 "박정희 대통령과 김일성 내각 수상이 권력을 갖고 있는 동안 어떤 대가를 치르더라도 통일을 이룰 것"이라며 "하지만 남측 다수가 통일을 반대하고 있다. 따라서 질서가 먼저 구축돼야 한다. 박 대통령은 17일 조선민주주의인민공화국이 주의해서 들어야 할 중요한 선언을 발표할 것"이라고 전했다.[374]

1973년 1월 박정희는 중화학공업정책 육성을 선언하였고 공업진흥청을 신설하였으며, 3월 중화학공업의 기반을 확충하기 위해 온산, 창원, 여수~광양, 군산~비인, 구미 등 5개 대단위공업단지 조성 계획을 수립하였다. 1973년 중반 기능공 양성정책을 수립하고 1973년 10월~1974년 12월에는 이리 수출자유지역을 착공하였다.[228]

1972년 제3차 경제개발 5개년계획을 실시하였고, 1월 27일 제3차 인력개발 5개년 계획을 확정하였다. 2월 9일에는 녹색혁명을 추진, 통일벼를 개발하였으며 쌀의 한국 자체생산 및 완전 자급자족은 1976년에 달성한다. 1972년 7월 4일 분단 이후 최초로 7·4 남북 공동 성명을 발표하였다. 1972년 8월 3일 기업사채 동결 등 긴급 명령을 발표하였다.[228]

3. 3. 2. 육영수 여사 피격 사건

1974년 8월 15일, 국립중앙극장에서 열린 광복절 기념식에서 재일 한국인이자 조총련계 인물인 문세광이 박정희 대통령을 암살하려 했다.[25] 문세광은 박정희를 향해 총을 발사했으나 빗나갔고, 대신 육영수 여사가 머리에 총을 맞고 쓰러졌다.[25] 육영수는 즉시 서울대병원으로 옮겨져 뇌수술을 받았으나,[375] 사건 발생 약 5시간 50분만인 오후 7시경 향년 49세로 사망했다.[376]문세광은 현장에서 체포되어 조사를 받았는데, 일본에서 훔친 권총을 사용했고 위조 여권으로 밀입국했으며 일본인 공범이 있었다는 사실이 밝혀졌다.[377] 이 사건으로 한국과 일본의 외교 관계는 급격히 냉각되었다.[377] 한국 정부는 일본 정부에 강력하게 항의했고, 일본 정부의 공식적인 사과를 요구했다. 9월에 자유민주당 부총재 시나 에쓰사부로가 다나카 총리의 친서를 가지고 한국을 방문하여 사과함으로써 양국 관계는 회복되었다.[377]

박정희는 육영수 여사의 사망 1주년에 쓴 일기에서 "세상 모든 것을 잃은 것 같았다. 모든 것이 짐이 되었고 용기와 의지를 잃었다."라고 심경을 밝혔다.[27]

3. 3. 3. 새마을 운동

1973년부터 새마을 운동을 전국민적 운동으로 확산시켰다.[378] 그해 1월 16일, 박정희는 대통령령으로 내무부에 새마을 담당관실을 설치하고, 3월 7일에는 대통령 비서실에도 새마을 담당관실을 설치하여 새마을 운동 관련 교육을 강화했다.[378]1972년 3월, 서울시와 경기도 일대의 마을을 순방하며 새마을운동을 시찰했고, 이후 현장을 직접 방문하며 새마을운동을 관리 감독하였다.[228] 1973년 5월 31일에는 경기도 수원에 새마을지도자 연수원을 설립하여 농촌 지도자 교육과 양성을 담당하게 하였다. 새마을지도자 연수원에서는 1972년 1490명, 1973년 4354명이 교육받았으며, 이후 매년 6천 명 이상이 교육을 받았다.[378]

1973년부터 새마을 운동 지원금을 대폭 늘렸다. 1971년 41억원, 1972년 33억원에서 1973년 215억원, 1974년 308억원, 1979년에는 4252억원까지 정부 예산 지원을 늘렸다. 민간단체 지원과 성금도 꾸준히 증가하여 1972년 17억원에서 1979년 2032억원의 지원금이 들어왔다. 박정희가 만든 '새마을노래'는 방송매체를 통해 아침, 저녁에 방영되었고, 잘 살아 보세라는 노래도 있었다. 새마을 운동의 성공 사례는 일간신문에 소개되기도 하였다.[379] 1973년 9월 21일, 경제 4단체는 새마을운동을 생산직 노동자들을 대상으로 공장에 도입하는 방안을 토의하였으며, 11월 21일에는 제1차 새마을 지도자 대회가 열려, 운동을 범국민적으로 확산시킬 것을 결의했다.[379]

하지만 새마을 운동에 대한 비판적인 시각도 존재한다. 새마을 운동이 일제의 농촌진흥운동을 모방하여 파시즘 체제 유지를 위한 도구였다는 비판과,[380][381] 미신타파를 명분으로 전통문화에 대한 탄압을 자행했다는 비판도 있다.[382] 또한 1급 발암물질인 석면을 이용해 농촌 가옥을 개량한 것에 대해서도 비판받는다.[383]

3. 3. 4. 긴급조치 시대와 집권 말기 (1975~1978)

1974년 육영수 여사가 문세광에 의해 암살당한 후, 박정희는 독도와 간도의 영유권 확보에 관심을 기울였다.[387] 1975년 9월에는 국회에서 발간한 《간도 영유권 관계 발췌문서》에 특별예산을 지원하였으며, 1978년에는 독도를 종합 연구하는 데 거액의 예산을 지원하였다.[387] 이후 10여 명의 학자들이 7년 동안 연구하여 박정희 사후인 1984년, 독도 영유권에 관한 자료들을 수록한 《독도 연구》를 발간하였다.[387]1975년 10월 8일 신민당의 김옥선 의원은 국회 대정부 질의장에서 박정희가 안보 논리로 공안정국을 조성했다고 비난하였고, 이는 여야 간의 싸움으로 번지려다가 공화당과 유정회에 의해 김옥선이 의원직에서 제명당하는 사태로까지 이어졌다.[387]

만년의 박정희는 탈모와 좌골신경통을 앓았고, 9대 대통령 임기를 1년 앞두고 사퇴할 뜻을 가지고 있었다는 주장이 있다.[384] 이와 관련해 유신헌법 개정안 초안 작업을 전 중앙정보부장 신직수에게 지시했다는 주장도 있다.[384] 남덕우 전 총리에게는 “내가 봐도 유신헌법의 대통령 선출 방법은 엉터리야. 그러고서야 어떻게 국민의 지지를 얻을 수 있어? 헌법을 개정하고 나는 물러날 거야.”라는 말을 남기기도 했다.[385] 후계자로는 김종필을 염두에 두고 있었다.[386]

3. 3. 5. YH 사건과 김영삼 제명파동

1979년 8월 9일, YH 무역회사의 여공들이 신민당 당사에서 농성을 시작했다.[397] 8월 10일 김재규 중앙정보부장 등이 참석한 대책회의에서 강제 진압이 결정되었고, 박정희는 이를 재가했다.[397] 8월 11일, 경찰은 강제로 신민당사에 진입하여 여공들을 진압했고, 이 과정에서 노동자 김경숙이 추락하여 사망했다.[397] 이 사건으로 신민당 총재 김영삼은 가택 연금을 당했고, 고은 시인, 인명진 목사 등 7명이 구속되었다.[397]김영삼은 이 사건과 박정희 정권의 탄압을 강도 높게 비판했고, 박정희는 이를 계기로 김영삼을 제거하려 했다.[397] 이로 인해 김영삼 의원 제명 파동이 발생했고, 이는 부마 항쟁의 원인이 되었다.[397] 박정희는 김영삼을 위선자로 여기며 경멸했고, 주한미군 철수 정책을 추진하던 미국 대통령 지미 카터와도 갈등을 빚었다.[398]

3. 3. 6. 미국과의 관계 악화

박정희 정부와 미국 카터 행정부와의 관계는 주한미군 철수, 핵개발, 인권 문제를 둘러싸고 악화되었다. 1979년 6월 29일 한미 정상회담을 계기로 관계는 더욱 악화되었는데, 선진 7개국 경제정상회담을 마치고 방한한 카터 대통령은 박 대통령의 영빈관 초대를 거절하고 주한 미군 내에 숙소를 정하는 등 박 대통령과 노골적으로 대립했다.[399] 이에 박 대통령은 정상회담에서 45분간 주한미군이 한국 및 동아시아 방위에 얼마나 중요한지를 카터 대통령에게 일방적으로 '강의'했다. 결국 카터 행정부는 주한 미군 감축 규모를 3000명가량 줄이는 선에서 마무리했다.[399] 박동진 전 외무부 장관은 박 대통령이 카터 대통령 방한 기간 동안 심한 스트레스를 받았다고 회고했다.[400] 박정희가 김영삼을 국회의원에서 제명하고 의원직을 박탈하자 지미 카터는 한국 내 CIA 요원과 주한미국 대사관 직원 일부를 소환하였다.

한편, 박정희 정부는 독자적인 핵무장을 추진했으나, 미국의 강력한 제재로 실패했다.

4. 사망

1979년 10월 16일, 부산에서 시작된 부산마산 민주항쟁은 마산, 창원 등으로 확산되었다. 박정희는 10월 18일 부산직할시 일원에 계엄령을 선포하고,[407] 10월 20일에는 계엄령을 확대하여 부마 사태를 무력으로 진압했다.

1979년 10월 26일, 박정희는 충청남도 당진군의 삽교방조제 준공식과 KBS 당진 송신소 개소식에 참석한 후 서울로 돌아왔다. 같은 날 저녁, 궁정동 안가에서 차지철 경호실장, 김계원 비서실장, 김재규 중앙정보부장과 함께 연회를 열었다. 이 자리에는 가수 심수봉과 한양대생 신재순이 동석했다. 연회 도중 김재규의 총격으로 박정희는 국군서울지구병원으로 옮겨졌으나, 61세의 나이로 사망했다.[408]

당시 정부는 박정희가 국군서울지구병원으로 곧바로 옮겨졌다고 발표했으나, 재미언론인 안치용의 기고에 따르면 박정희는 총상을 입은 직후 미국의사가 운영하는 병원에 먼저 도착했다.[408]

10·26 사건 이후, 미국의 개입 의혹이 제기되었다. 김재규가 사건 며칠 전 로버트 브루스터 미국 CIA 한국지부장을 만났고,[410] 사건 당일 글라이스틴 주한미국대사를 만났다는 사실이 밝혀지면서 의혹은 더욱 커졌다.[411]

김재규는 재판 과정에서 "자유민주주의를 회복하고 국민의 희생을 막기 위해" 박정희를 저격했다고 진술하며, 한미관계 개선을 거사의 이유 중 하나로 들었지만, 미국의 개입은 부정했다.[410] 글라이스틴 주한미국대사는 김재규의 증언을 '쓰레기 같은 소리'라고 일축했다.[410]

부마 항쟁을 둘러싸고 박정권 내부에서 김재규와 강경파 차지철 간의 정치적 갈등이 있었다는 설이 유력하다. 이 외에도 박정권의 핵개발, 박동선의 코리아게이트 사건 등으로 악화된 한미 관계 때문에 미국 정부가 암살을 조장했다는 설도 있지만, 확실한 근거는 밝혀지지 않았다.

4. 1. 장례식

1979년 10월 27일 새벽, 최규하 국무총리는 긴급 국무회의를 소집하여 대통령 유고 문제를 논의했고, 같은 날 아침 박정희의 서거 소식이 공식적으로 보도되었다. 박정희의 장례는 9일장으로 결정되어 국장으로 치러졌다.[57]국장은 최규하 대통령 권한대행 국무총리에 의해 11월 3일까지 진행되었다. 박정희의 시신은 석관에 안치되어 운구차로 서울 동작동 국립묘지의 육영수 묘소 옆에 안장되었다.[57]

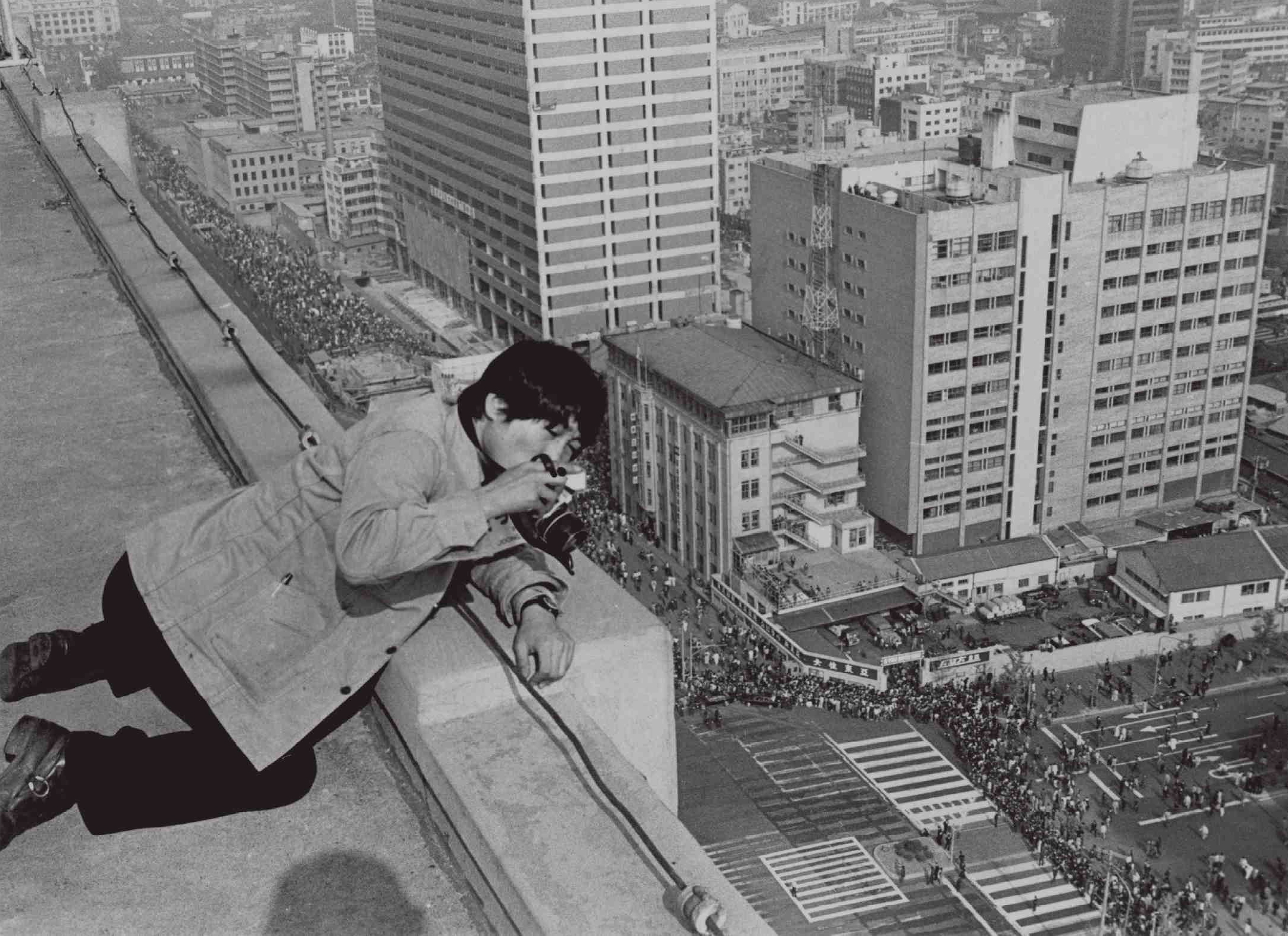

불교 신자로 알려진[56] 박정희의 장례식은 11월 3일 서울에서 대한민국 최초의 종교 간 합동 국장으로 거행되었다. 박정희는 현충원에 군사 의전을 갖춰 매장되었다.[57]

5. 주요 정책

박정희 정부는 경제, 사회, 외교 등 다양한 분야에서 주요 정책을 추진했다.

주요 정책:

- 경제 정책: 경제 정책은 이전 하위 섹션에서 자세히 다루고 있으므로, 여기서는 간략하게 요약한다. 박정희는 국가 주도 경제 개발을 추진하여 한강의 기적을 이끌었다. 수출 주도형 산업화를 통해 경제 성장을 달성하고, 재벌 중심의 경제 구조를 형성했다.

- 부동산 정책: 부동산 정책은 이전 하위 섹션에서 자세히 다루고 있으므로, 여기서는 간략하게 요약한다. 강남 개발을 통해 서울의 도시 구조를 변화시키고, 경부고속도로 건설로 국토 균형 발전을 추구했다. 그러나 부동산 투기 문제를 야기하기도 했다.

- 외교 정책: 1965년 한일기본조약을 체결하여 일본과의 국교를 정상화하고, 일본의 배상금 지급과 연성 차관 제공을 통해 한일간 무역과 투자를 증가시켰다.[20] 1966년에는 미국과 주둔군지위협정을 체결하여 한미간 더욱 평등한 관계를 수립했다.[20] 베트남 전쟁에 한국군을 파병하여 미국과의 군사 동맹을 강화하고 경제적 지원을 받았다. 1972년 7·4 남북 공동 성명을 발표하여 남북 관계 개선을 시도했다.

- 통일 정책: '선(先) 개발 후(後) 통일' 기조 아래 경제 발전을 우선시하고, 북한과의 체제 경쟁에서 우위를 확보한 후 통일을 추진하고자 했다. 평화통일 3원칙을 통해 북한의 실체를 인정하고 남북 관계 개선을 모색했다.

5. 1. 경제 정책

박정희는 경제 발전을 위해 국가 주도 방식을 사용했으며, 소련의 5개년 계획을 모델로 삼았다. 1962년 제1차 5개년 계획을 시작하면서 울산을 "특별산업개발지구"로 선포했다.[30] 현대는 울산에 주요 공장을 설립했다.[30] 박정희는 수출 주도형 산업화에 초점을 맞추어 한강의 기적을 이끄는 데 중요한 역할을 했다.[30]1964년에는 24시간 전력 공급을 도입하여, 이전까지 하루 몇 시간만 전력이 공급되던 상황을 개선했다.[30] 1967년 제2차 5개년 계획과 함께 서울 남서부에 구로공업단지를 조성하고, 국영 기업인 포항제철을 설립하여 재벌들이 자동차 공장과 조선소를 설립할 수 있도록 저렴한 강철을 공급했다.[30] 박정희 정부는 5개년 계획의 목표를 달성한 재벌들에게 융자 조건 완화, 세금 감면, 면허 발급 간소화, 보조금 등의 지원을 제공했다.[32]

현대는 1960년대 한국 건설업계를 장악했고, 1967년 포드사의 라이선스를 받아 최초의 자동차 공장을 설립했다.[32] 1970년에는 서울-부산 고속도로 건설을 완료했고, 1975년에는 자체 엔지니어가 설계한 최초의 자동차인 포니를 생산했다.[32] 1972년 8월 3일, 박정희는 경제 성장의 기반을 마련하고 재벌들을 더욱 지원하기 위해 모든 민간 대출을 금지한 "8·3 긴급 금융 조치"를 시행했다.[31]

1969년에는 한국 가정의 6%만이 텔레비전을 소유했지만, 1979년에는 5가구 중 4가구가 텔레비전을 소유하게 되었다.[31] 텔레비전 보급률 증가에 따라 국영 방송사인 한국방송공사(KBS)는 프로그램 제작을 늘렸고, 민영 방송사인 문화방송(MBC)은 1969년에 개국했다.[31]

박정희 정부는 저곡가 정책을 통해 도시화를 진행시키고 산업 용지를 적극적으로 개발 및 공급했다. 1963년 강남 지역이 서울에 편입되었고, 1966년 강남권 개발이 추진되었다. 1967년 경부고속도로 건설 계획이 완료되었고 강남 일대 900만 평이 토지계획지구(영동지구)로 지정되었다. 개발 자금 부족으로 체비지(개발 비용 충당을 위한 판매용 토지) 사업을 통해 자금을 충당했다.

1967년 11월 29일 <부동산투기억제에 관한 특별조치법>이 제정되어 토지 양도 및 보유로 인해 발생하는 소득의 50%를 과세했지만, 부동산 붐을 막을 수는 없었다. 1973년 영동지구를 개발촉진지구로 지정하여 부동산 판매 시 투기억제세를 면제해 주고, 기타 세금도 면제해 주었다. 강북 지역의 신규 유흥 시설 설립을 금지하고, 영동지구에는 허용했다. 지하철 2호선 개통, 명문 고등학교 이전, 고속버스터미널 이전 등으로 강남 개발을 촉진했다.

1978년 <8.8 부동산 투기억제와 지가 안정을 위한 종합대책>을 발표하여 토지거래 허가 및 신고제 도입, 기준지가 고시, 부동산소개업 허가제, 양도 소득세 강화, 토지개발공사 설립 등을 시행했다. 이러한 규제 정책과 오일쇼크로 인한 경기침체로 지가 상승률이 진정되었다.[421][422]

박정희는 교육 부문 개혁을 통해 대한민국의 교육 수준을 높이고 사회적 평등을 증진시키고자 했다. 교육 기회 확대를 위해 교육 정책 투자를 확대하여 경제적으로 취약한 가정의 어린이들도 교육 혜택을 받을 수 있도록 했다.

갭마인더 재단에 따르면, 박정희 정부 시기 극심한 빈곤은 1961년 66.9%에서 1979년 11.2%로 감소했다.[33] 이는 인류 역사상 가장 빠르고 큰 빈곤 감소 중 하나였다.[33] 1961년부터 1979년까지 영아 사망률은 64% 감소했는데, 이는 같은 기간 인구 1천만 명 이상 국가 중 세 번째로 빠른 영아 사망률 감소율이었다.[34]

5. 2. 부동산 정책

박정희 정부는 경제 개발 과정에서 부동산 정책에도 큰 영향을 미쳤다. 특히 서울 강남 지역 개발은 박정희 정부의 대표적인 부동산 정책 중 하나로 꼽힌다.1960년대 말부터 현대건설 등 대기업들은 서울 강남 지역 개발에 참여하기 시작했다. 1970년에는 서울과 부산을 잇는 경부고속도로가 완공되면서 강남 지역의 접근성이 크게 향상되었다. 現代|현대일본어는 자동차 제조와 건설 외에도 조선, 시멘트, 화학, 전자 분야로 사업을 확장하여 세계 최대 기업 중 하나가 되었다.[30]

하지만 이러한 개발 과정에서 부동산 투기 문제가 발생하기도 했다. 박정희 정부는 부동산 투기를 억제하기 위한 정책을 시행하기도 했지만, 한강의 기적으로 불리는 급격한 경제 성장과 함께 부동산 가격 상승은 계속되었다.

5. 3. 외교 관계

1965년 6월, 박정희는 일본과의 국교 정상화 조약에 서명했는데, 이 조약에는 일본의 배상금 지급과 연성 차관 제공이 포함되어 한국과 일본 간의 무역과 투자가 증가하게 되었다.[20] 1966년 7월, 한국과 미국은 주둔군지위협정을 체결하여 두 국가 간의 더욱 평등한 관계를 수립했다.[20] 경제력이 성장하고 미국의 안보 보장을 받게 되면서 북한의 재래식 침공 위협은 점점 더 멀어지는 것처럼 보였다.[20]

1965년 3월 지상 전투 부대 배치와 함께 베트남 전쟁이 확대됨에 따라 한국은 수도사단과 제2해병여단을 남베트남에 파병했고, 1966년 9월에는 백마사단을 파병했다.[20] 1960년대 내내 박정희는 일본의 한국 병합에 대해 영일동맹과 영국을 비난하는 연설을 했다.[20]

1972년 7월 4일에는 조선민주주의인민공화국(북한)의 김일성 수상과 남북 공동 성명을 발표하였다.

대외 정책에서는 베트남 전쟁 개입 등 일관되게 친미 정책을 취했으나, 미중 수교 이후에는 독자적 핵무장을 추진했다. 그러나 이로 인해 미국과의 관계가 악화되었고, 지미 카터 대통령의 강력한 제재를 받아 실패했다. 또한 일본과의 우호적인 자세는 국내 민족주의(좌파 민족주의)로부터 적대시되는 배경이 되었다. 후반기에는 독자적인 핵무장 등 자주 국방 노선과, 일본에 체류하던 민주화 운동가 김대중을 KCIA에 의해 납치하여 국가 주권을 침해하는(김대중 납치 사건) 등 강경책을 추진했다.

5. 3. 1. 통일관

박정희의 통일관은 '선(先) 개발 후(後) 통일'이었다. 경제 개발을 통해 국력을 키워 북한과의 체제 경쟁에서 우위를 확보한 뒤 통일하자는 것이었다. 조갑제는 '박정희가 집권 3년째인 1963년에 쓴 저서 『국가와 혁명과 나』에서 밝힌 조국 근대화라는 목표와 자조→자립→자주→통일의 단계적 방법론을 죽을 때까지 유지했다'고 평가했다.[423]리처드 닉슨 미국 대통령의 닉슨 독트린 정책으로 베트남 전쟁 포기, 중화인민공화국(중공)과의 관계 개선, 주한 미군의 부분적 철수 및 동아시아 냉전 기류 해체 등의 영향을 받아 남북 관계를 모색하고 경제적 현실을 고려하여 '선건설 후통일' 정책에서 평화통일 3원칙을 통해 북한의 실체를 인정하고 남북간 경직된 관계를 개선하기 위해 '선평화 후통일' 정책으로 바꾸었다. 이는 현재까지 통일 정책의 기본 원칙이 되고 있다. 7·4 남북 공동 성명 남북 간 합의 문서를 발표하였다. 이를 계기로 국내외적인 평화 분위기가 조성되었지만, 곧 박정희 정부는 10월 유신을 선포하여 장기 집권을 꾀하였고, 조선민주주의인민공화국도 주체사상 헌법을 개정하여 유일 지도 체제를 더욱 강화하였다.[424]

5. 4. 자주국방

1970년대 닉슨 독트린으로 인한 주한 미군의 철수, 중국의 유엔 가입 등으로 국제 정세가 한국에 불리하게 조성되었고, 북한의 군사적 위협은 한층 강화되었다. 이 시기 박정희 대통령의 자주국방 목표는 유사시 북한이 단독으로 벌인 전면적 도발만큼은 미군의 도움 없이 독자적 방위 능력을 갖추는 것이었다. 이를 위해 독자적인 무기 체계 개발에 따른 방위산업 육성, 독자적인 전략과 전술 개발에 따른 한반도 작전 계획 수립, 군사 제도의 개혁을 추진했다.5. 4. 1. 핵개발 추진

1969년 닉슨 독트린 발표와 1970년 주한미군 2만 명 철수 통보 이후, 박정희 정부는 자주국방의 일환으로 핵무기 개발을 추진했다.[425][426] 1971년 3월, 실제로 주한미군 7사단이 철수하면서 박정희 대통령은 미국의 일방적인 결정에 배신감을 느꼈다고 알려졌다.[425][426]김종필의 증언에 따르면, 박정희 대통령은 미군 철수 이후 "언제든지 핵무기를 만들 수 있는 기술 수준"을 갖추고자 했다.[430]

청와대 제2경제수석실이 핵개발 계획을 총괄하고, 국방과학연구소와 1970년 창설된 무기개발위원회(WEC)가 실제 개발을 담당했다.[425][426][427][428][429] 무기개발위원회(WEC)는 70년대 초반 핵무기 개발을 만장일치로 결정하고 박정희에게 진언했으며, 박정희는 1971년 말이나 1972년 초에 이 권고를 실행에 옮기기로 결심했다고 전해진다.[394][431]

1973년 11월, 박정희는 한국 최초의 원자력발전소인 월성 1호기 건설 계획을 확정하고 캐나다에 원자로 구매 의향서를 발송했다.[394][432] 그가 도입하려 한 캔두형 원자로는 플루토늄 추출이 용이한 중수로였으며, 이는 플루토늄의 군사적 이용을 염두에 둔 것이었다.[394]

그러나 1979년 박정희 사망 이후 핵무기 개발은 진전되지 못했다.[51]

5. 4. 2. 미국과의 갈등

1969년 닉슨 독트린 발표 이후, 1970년 7월 미국은 대한민국에 주한미군 2만 명 철수를 통보했다.[425][426] 1971년 3월, 주한미군 7사단이 실제로 철수하면서, 박정희 대통령은 미국의 일방적인 결정에 큰 배신감을 느꼈다고 알려졌다.[425][426]이를 계기로 박정희 정부는 자주국방 정책의 일환으로 극비리에 핵무기 개발을 추진하기 시작했다. 1971년 설립된 청와대 제2경제수석실이 핵개발 계획을 총괄했고, 국방과학연구소와 무기개발위원회가 실제 개발을 담당했다.[425][426][427][428][429] 1970년 창설된 무기개발위원회(WEC)는 70년대 초반 핵무기 개발을 만장일치로 결정하고 박정희에게 건의했다. 박정희는 1971년 말이나 72년 초에 이 건의를 실행에 옮기기로 결심했다고 전해진다.[394][431]

1970년대 초, 데탕트와 중화인민공화국과의 관계 개선을 추진하던 미국은 아시아 문제에 대한 군사 개입 철회 의사를 밝혔다. 1975년 베트남 공화국의 멸망은 박정희에게 핵 개발의 정당성을 부여하는 듯했다.

1973년 11월, 박정희는 한국 최초의 원자력발전소인 월성 1호기 건설 계획을 확정하고, 캐나다에 원자로 구매 의향서를 발송했다.[394][432] 그가 도입하려던 캔두형 원자로는 플루토늄 추출이 용이한 중수로였으며, 이는 프랑스의 재처리 시설 도입 시도와 함께 플루토늄의 군사적 이용을 염두에 둔 것으로 해석된다.[394]

미국은 인도가 1974년 핵무기 실험에 성공한 것을 계기로 한국의 핵무장 계획을 경계하기 시작했다.[394][433] 1978년 11월 4일 로스앤젤레스 타임스 보도에 따르면, 미국은 1974년 인도의 핵실험 이후 특별 정보반을 설치하여 타 국가들의 핵무기 개발 계획을 탐지했다.[394][433]

1975년 가을과 겨울, 필립 하비브 미국 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보는 함병춘 주미한국대사에게 프랑스와의 핵무기 관련 계약 취소를 요구했다.[436] 미국은 계약 취소 시 한미과학기술협정 체결을 통한 기술 제공 등 여러 대가를 제의했지만, 박정희 정부는 이를 거절했다.

결국 포드 행정부는 하비브와 리처드 스나이더 주한미국대사를 통해 박정희에게 핵무기 개발 지속 시 한·미 안보관계에 심각한 훼손을 초래할 것이라는 최후통첩을 보냈다. 1975년 8월, 슐레진저 미 국방장관 방한 당시 박정희는 핵무기 포기 각서를 작성했다.[394]

1976년 6월, 도널드 럼즈펠드 미국 국방장관은 한국 국방장관에게 핵무기 개발 고집 시 한미관계 전반을 재검토할 것이라고 위협했다. 결국 1976년 1월, 프랑스와의 계약은 취소되었다.[394]

지미 카터 대통령 역시 주한미군 철수 정책을 추진했고, CIA를 통해 박정희의 핵 개발 첩보를 입수한 미국은 한반도 상공 위성사진 촬영 등을 시도하며 압박했다.

1977년 1월, 박정희는 핵무기 개발을 하지 않겠다고 공개 선언했다. 그러나 이후에도 박정희 정부는 비밀리에 캐나다로부터 캔두형 중수로 4기를 도입하려는 KC-49 사업을 추진하는 등 핵개발을 포기하지 않았다.[394][437]

1978년에는 미국이 대한민국 청와대를 도청하다 발각되는 사건이 발생했다. 이 와중에 대한민국 국내 체류 학자의 실종 및 김희규, 진영선 등 물리학자들의 의문사까지 겹치면서 핵개발 관련 의혹은 더욱 증폭되었다.

박정희의 독자적 핵무기 개발 시도는 1970년대 말 한미 관계를 위기로 몰아넣었다. 그러나 이는 미국의 정책 전환을 유도하여 자신에 대한 미국의 지원을 강화하려는 의도에서 비롯된 것이라는 주장도 있다.[435]

5. 5. 베트남 전쟁 파병

1964년 미국으로부터 베트남 파병 지원 요청을 받았다. 베트남 전쟁 당시 일부 야당의 반대를 무릅쓰고 한국군의 베트남 파병을 단행하였으며, 1964년 8월 제1이동외과병원(130명)과 태권도 교관단(10명) 파월을 시작으로 주월한국군사원조단(비둘기부대), 방공포병대대(호크유도탄부대)를 창설하고 맹호부대, 백마부대, 해병 청룡부대 등 한국군을 파견한다.[228] (→한월 관계)미국의 요청에 따라 박정희는 약 32만 명의 한국군을 베트남 공화국과 함께 베트남 전쟁에 참전시켰다. 이는 미국 다음으로 많은 파병 규모였다. 이러한 결정의 이유는 미국과의 우호 관계 유지, 동아시아에서의 공산주의 확산 방지, 그리고 대한민국의 국제적 위상 강화 등이였다. 1965년 1월, 대규모 파병을 의무화하는 법안이 국회를 통과(찬성 106표, 반대 11표)하자, 박정희는 "대한민국이 수동적인 원조 수혜자나 간섭의 피해자의 입장에서 벗어나 주요 국제 문제에 대해 책임을 지는 적극적인 역할을 해야 할 때"라고 선언했다.

1965년 3월 지상 전투 부대 배치와 함께 베트남 전쟁이 확대됨에 따라 한국은 1965년 9월 수도사단과 제2해병여단을 남베트남에 파병했고, 1966년 9월에는 백마사단을 파병했다. 한국군은 베트콩을 물리치지 못했지만, 상당한 성공을 거두기도 했다. 그러나 한국군은 민간인에 대한 잔혹 행위로 악명을 얻었고 수많은 "미라이식" 대량 학살 혐의를 받았다.[21]

미국과의 군사 동맹 강화가 주된 목적이었지만, 한국의 전쟁 참전에는 경제적 유인도 작용했다. 한국군 장병들의 급여는 미국 연방 정부가 지급했고, 그 급여는 대한민국 정부로 직접 송금되었다. 박정희는 한국군의 베트남 파병을 적극적으로 추진했고 전쟁 장기화를 위해 노력했다. 파병에 대한 대가로 한국은 존슨과 닉슨 행정부로부터 수십억 달러에 달하는 보조금, 대출, 보조금, 기술 이전 및 우대 시장 등을 제공받았다.[22]

베트남 파병은 한국 경제의 활로를 트고 군을 현대화하는 데 기여하였다는 긍정적인 평가와 함께 베트남 파병이 국군의 목숨을 담보로 한 미국의 용병일 뿐이었다는 비판도 있다.[440]

6. 사상과 신념

박정희는 일제강점기 이후 한국에서 박성빈과 백남의의 막내로 태어났으며, 일본 이름은 '''고기 마사오'''(高木正雄)였다.[93] 대구사범학교를 졸업하고 잠시 교사로 일했다. 이후 만주국 군관(장교)을 희망하여 1939년 만주국 육군군관학교 예과에 입교하여 1944년 본과를 졸업했다. 일본군 육군사관학교 유학생 과정에 단기간 파견된 후, 1944년 9월 만주국군 소위로 임관했다. 팔로군과 대일전쟁에 참전한 소련군과의 전투에 참여하였고, 내몽골 자치구에서 종전을 맞이했다.

제2차 세계대전 후, 중국 베이징에 설치되었던 대한민국 임시정부에 참여했으며, 한국전쟁 직전 한반도의 남북 분단 당시 남한의 대한민국을 지지하여 국방경비대 대위가 되었다. 국방경비대가 한국군으로 재편된 후에도 계속 복무했으나, 한때 남조선노동당원이었던 사실이 발각되어 군법회의에 회부되었으나, 전향하여 당내 정보를 제공한 공로와 능력을 인정받은 군 장교들의 구명 운동으로 군적 박탈에 그쳤다. 이후 군의 촉탁(문민)으로 근무를 계속하다가 한국 전쟁 발발로 군적을 회복했다.

5·16 군사정변 직후 미국은 박정희의 남로당 행적에 관하여 그의 사상을 의심하기도 했다.[348]

박정희는 베트남 전쟁에 한국군을 파병하여 경제 개발의 배경을 마련했다는 견해가 있다. 케네디 대통령은 박정희의 집권을 달가워하지 않았으나, 한국 정부가 베트남 파병을 제안하자 이를 받아들였다.[438] 1964년부터 파견된 베트남전 파병으로 한국경제 발전의 원동력이 되었다. 1965년부터 1973년까지 한국군의 베트남전 참전 기간에 파병 국군장병이 해외근무 수당으로 벌어들인 수입은 총 2.3556억달러였으며, 이 중 1.9511억달러가 국내로 송금되어 경부고속도로 건설 등에 기여했다. 전쟁에 조달할 군수물자 납품과 용역사업 투입 등으로 한국 기업들은 베트남전 특수(特需)를 톡톡히 누렸다. 국군의 파병 대가로 들어온 외화 송금에 힘입어 당시 내수산업과 수출이 성장하여 호황을 누렸다.[439] 전투병 파병 직전인 1964년 한국의 1인당 국민총생산(GNP)은 103USD에서 한국군 철수가 끝난 1974년엔 541USD로 국민 소득이 향상되었다.[439] 베트남 파병은 한국 경제의 활로를 트고 군을 현대화하는 데 기여하였다는 긍정적인 평가와 함께 국군의 목숨을 담보로 한 미국의 용병일 뿐이었다는 비판도 있다.[440]

6. 1. 종교적 편력

국가기록원에 따르면 박정희의 공식 종교는 불교이다. 하지만 일각에서는 박정희가 종교가 없으며, 외부에 불교로 알려진 것은 불교 신자인 부인 육영수의 영향을 받아 친불교 행보를 보였기 때문이라는 주장도 있다.[441]1970년대에 일부 기독교 교회가 반정부 투쟁에 앞장서자, 박정희는 서구적인 가치관을 추종하는 풍조를 지적하며 기독교계를 비판하고[442] '국적 있는 종교'로서 신라 불교 정신을 여러 번 강조했다. 이 때문에 박정희를 불교 신도로 생각하는 사람도 많았다.[442] 1974년 12월 11일, 박정희는 청와대 참모들 앞에서 천주교계에 대해 불평을 털어놓은 뒤 "교회에서 정치에 간섭하면 우리도 교회에 간섭할까?"라는 농담을 하기도 했다. (민청학련 사건으로 지학순 주교가 구속된 것을 계기로 천주교 사제들이 정의구현전국사제단을 결성한 후, 신부들을 연행하고 구속하는 일이 있었다.)

1972년에는 지폐 도안을 놓고 기독교 등 종교계와 갈등을 빚기도 했다. 당초 만원권 지폐에는 석굴암 불상(앞면)과 불국사(뒷면)가 도안되었고, 박정희의 친필 서명까지 들어가 발행 공고까지 났었다. 그러나 기독교계의 반대로 무산되었고, 결국 만원권의 주인공은 세종대왕으로 교체되었다.[443][444][445]

6. 2. 남조선로동당 활동

광복 직후 박정희는 남조선로동당에서 활동하며 여수·순천 사건에 연루되어 일시적으로 직급을 박탈당했다가 복귀하였다. 그 뒤 사상 전향을 하였다고 하나, 진실된 전향이었는지에 대해 정치계로부터 평생 의심을 받았다.[348] 1946년 10.1 대구 사건때 형 박상희의 죽음을 계기로 남로당에 가입했다는 견해와, 박상희의 죽음 이전에 자발적으로 사회주의자가 되었다는 견해로 나뉘어 있다.5·16 군사정변 직후 미국은 박정희의 남로당 행적에 관하여 그의 사상을 의심하였으며, 제5대, 제6대 대통령 선거에서는 당시 민주당 대통령 후보였던 윤보선에게 사상공세를 당했다.[348]

목사 강원룡의 증언에 의하면, 정변 직후 박정희의 군사 혁명을 이데올로기로서 좌익이라고 본 사람은 거의 없었고, 군인들이 일으킨 혁명인데다 6개 혁명공약의 제1항에 ‘반공을 국시의 제일로 삼고 반공태세를 재정비 강화할 것’이라고 못박았으니 아무도 의심하지 않았는데, 차츰 그의 과거가 드러나기 시작하면서 언론에 보도됐고 윤보선이 선거에서 이 점을 본격적으로 부각시킨 것이라고 한다.[348] 당시 5·16 정변이 일어날 무렵 조선민주주의인민공화국은 군사·경제적으로 상당한 역량을 갖추고 있었다. 소련, 중공과 군사동맹도 맺고 있었고, 4·19 혁명 이후 조선민주주의인민공화국에서는 ‘남조선 인민들이 봉기했으니 우리가 도와야 한다’는 말까지 나왔기에 공산주의라고 하면 다들 무척 예민해질 수밖에 없었던 배경을 들어 박정희의 좌익 전력이 커다란 파문을 일으켰다고 보았다.[317]

박정희가 공산주의자들을 진두지휘하여 여수·순천 사건(1947~48년 대한민국 국방경비대 침투사건)을 감행했다는 주장이 존재하나,[347] 이것은 사실이 아니다. 이 사건은 제14여대의 홍순석, 김지회, 지창수가 제주도 진압 명령을 반대하며 남로당의 지령도 없이 우발적으로 일으켰던 반란이다. 박정희는 사건 당시 육군본부 작전정보국에서 근무를 하고 있었다.[446]

현재 여수시에서는 1948년 사건들이 공통적으로 남북협상의 실패와 함께 동시다발적으로 일어났다는 점, 이승만과 김성수 타도라는 같은 목적을 가졌던 점, 그리고 공산당원이 아니었던 흥사단 출신의 최능진, 백범 김구, 김규식, 서세충, 오동기 같은 독립운동가 출신들이 사건의 주종자들이었다는 점 등을 감안하여 좌파정권의 수립을 목표로 하는 공산주의 반란이였다기 보다는 남한만의 단독 선거·단독 정부 추진을 반대하는 투쟁, 즉 신탁통치 반대 운동의 연장선에 더 가까웠다고 결론 짓는다.[447]

1948년 UN한국임시위원단(UNTCOK)이 남한의 단독정부 수립을 결정하기 위하여[448] 1월 9일 처음으로 서울에 입국한 이후 다음달인 2월 7일 2.7 사건에서부터 시작해 4월 3일 일어난 제주 4.3 사건, 4월 19일 결성되었던 남북협상 연석회의, 10월 1일 혁명의용군 사건, 그리고 10월 19일 일어난 여수·순천 사건까지 모두 1948년 한 해에 남한 전 지역에서 동시다발적으로 일어난 사건들이다.[449]

7. 사후 영향력

박정희 정권의 산업화에 주력한 세대는 대한민국의 '산업화 세대'로 불리기도 한다. 박정희 정권은 '개발독재'라고 표현되기도 한다.[450] 국가 주도의 산업화 과정에서 재벌 계층이 등장했으며, IMF 구제금융사건 이후 재벌, 관치금융, 정경유착에 대한 비판이 제기되었다.[451] 한일회담의 과거사 문제 등은 이후에도 한일 외교 관계에 악영향을 끼치고 있다.[452]

최규하는 국무총리 재임 중 박정희 사후 1979년 12월 6일 통일주체국민회의에서 대통령으로 선출되어 민주주의에 대한 기대로 서울의 봄을 맞이하였으나, 전두환이 12·12 군사 반란을 일으켜 집권한 후에는 박정희와 차별을 두었다. 전두환은 헌법에서 "5·16 혁명정신" 관련 사항을 삭제하고 통일주체국민회의를 폐지했으며, 하나회에 부정적인 공화당 실세들을 제거하고 박정희 시대를 부정부패의 시대로 규정했다. 1972년 여의도에 조성한 5·16 광장의 명칭을 여의도 공원으로 바꾼 것도 이때의 일이다.[454]

월남전 파병에 대해서는 한국군 현대화에 기여했다는 긍정적 평가와, 미국의 패배로 끝난 전쟁에 한국군을 파병하여 ‘경제개발을 대가로 피를 헐값에 팔아 넘겼다’는 비판이 공존한다.[468]

구 공화당과 유신정우회 출신 일부는 부정축재 혐의로 제거되었으나, 일부는 1981년 1월 한국국민당을 창당하여 박정희 정권의 경제성장을 정치적 유산으로 삼아 명맥을 이어갔다. 국민당은 몰락했으나 1987년 6월 항쟁 이후 노태우 민주정의당 대표의 6·29 선언으로 대통령 직선제가 실시되면서 김종필의 신민주공화당을 중심으로 다시 결집하였으나 1987년 대통령 선거에서 패배했다. 1990년 3당 합당으로 민주자유당이 탄생했으나, 당내 갈등으로 탈당한 인사들은 자유민주연합을 창당하였다. 이후 자유민주연합은 DJP연합으로 국민의 정부를 탄생시켰으나, 2006년 해체되고 일부는 한나라당에 흡수되었다.

박정희의 딸인 박근혜는 육영재단과 정수장학회 등을 운영하다 1998년 한나라당 국회의원으로 정치를 시작하여, 한나라당의 유력 대선후보로 주목받았다. 이후 2012년 대한민국 제18대 대통령 선거에서 대한민국 제18대 대통령으로 당선되어 대한민국 최초의 부녀 대통령으로 기록되었다. 박정희의 셋째 딸인 박근령 역시 1997년 한나라당에 입당해 2008년부터 한나라당 충북선거대책위원회 위원장을 지냈다.

민주공화당 총재 허경영은 자신이 박정희의 비밀 정책보좌관이었다고 주장하며 '제2의 박정희'를 자칭하였다. 그러나 그는 공직선거법 위반, 명예훼손 혐의 등으로 구속 기소되어 1년 6개월 형기를 마치고 2009년 7월 출소했다.[455]

2007년 17대 대통령 선거 당시 정동영 대통합민주신당 후보는 박정희의 과학기술입국을 계승하겠다는 발언을 통해 박정희 대통령 지지자들에게 지지를 호소하였다.[456][457] 노무현 정부는 신행정수도 이전을 추진하며 2005년 당시 노무현 대통령은 “70년대 후반에 박 대통령이 계획하고 입안했던 것을 이제와서 실천하고 있는 것”이라며 “적어도 행정도시에 관한 한 박정희 정부의 업적을 제가 충실히 계승하고 있다고 생각한다”고 발언하였다.[458]

이명박 대통령의 '세종시 수정안'을 둘러싸고 한나라당 내 친이계와 친박계가 충돌했다. 친이계와 김영삼은 영남 지역주의와 박정희 집권기를 비판하며 친박계를 공격했고, 대구경북을 비롯한 한나라당 지역 정치권과 친박계는 반발했다. 박근혜가 세종시 원안 고수를 주장하는 데는 행정수도 이전과 지역균형 발전이라는 ‘선친의 유훈(遺訓)’의 영향이 있을 것이며, 세종시 문제는 이명박 대통령과 박정희 전 대통령의 충돌이라는 평가도 있다.

갭마인더 재단에 따르면 극빈곤은 1961년 66.9%에서 1979년 11.2%로 감소했는데, 이는 인류 역사상 가장 빠르고 큰 빈곤 감소 중 하나였다.[33] 1961년부터 1979년까지 영아 사망률은 64% 감소했는데, 이는 같은 기간 인구 1천만 명 이상 국가 중 세 번째로 빠른 영아 사망률 감소율이었다.[34]

박정희는 대한민국에서 여전히 논란이 많은 인물이다. 그의 업적에 대한 의견은 분분하며, 그의 개혁을 긍정적으로 평가하는 사람들과 권위주의적 통치 방식을 비난하는 사람들로 나뉜다. 박정희 시대에 성인기를 보낸 고령층은 그를 대한민국의 경제 기반을 구축하고 북한으로부터 나라를 지켰으며 한국을 경제적으로 세계적으로 부상하게 이끌었다고 평가하는 경향이 있다. 박정희는 1999년 타임지가 선정한 '21세기 아시아의 10대 인물' 중 한 명으로 선정되었다.[66] 2021년 10월 갤럽코리아 여론조사에 따르면 박정희, 노무현, 김대중이 대한민국 역대 대통령 중 가장 높은 평가를 받았다. 이 조사에서 박정희는 50~60세와 60세 이상 시민으로부터 각각 72%, 82%의 긍정적 평가를 받았고, 20~30세와 30~40세 시민으로부터 각각 43%, 64%의 긍정적 평가를 받았다.[3]

박정희의 장녀인 박근혜는 대한민국의 11대 대통령이자 최초의 여성 대통령이 되었다. 박근혜의 출신 배경은 2012년 대선과 그의 정부 전체 기간 동안 상당한 논란의 원인이 되었는데, 비판자들은 그를 독재자의 딸이라고 묘사했다. 박근혜는 탄핵되어 파면되었고, 최순실 게이트로 인해 27년형을 선고받았다.[62][63] 박정희의 통치는 오늘날 한국의 심각한 문제 중 하나인 지역주의의 주요 원인 중 하나로 여겨진다.[67]

박정희는 많은 한국인들에게 뛰어난 경제 지도자로 인정받고 있으며, 한국의 오늘날 경제적 발전을 이끈 인물로 평가받는다.[68] 박정희는 한국의 급속한 경제성장 시대였던 한강의 기적을 이끌었다. 그의 통치 아래 한국은 1960년대와 1970년대 가장 빠르게 성장하는 국가 경제 중 하나를 보유하게 되었다.

8. 평가 및 논란

박정희에 대한 평가는 다양하게 나타난다. 경제적인 측면에서는 제2공화국이 수립한 국가 주도 핵심 공업 개발 계획인 '경제 개발 5개년 계획'을 충실히 따랐다는 평가와, 무리한 중공업 투자 및 관치 경제로 인해 한국 경제 발전을 늦추었다는 평가가 공존한다.[459][460] 새마을 운동을 통해 농촌 발전에 기여했다는 긍정적 평가와, 농촌 경제를 피폐하게 만들었다는 부정적 평가도 존재한다.[461]

정치적으로는 5.16 군사 정변, 10월 유신을 통해 헌정을 파괴하고, 노동 운동 및 야당을 탄압하며 민주주의를 후퇴시켰다는 부정적인 평가가 있다.[465] 한일협정 강행[466]과 베트남 전쟁 파병[467][468]에 대한 평가도 엇갈린다.

박정희 정권은 '개발독재'로 불리기도 하며,[450] 국가 주도의 산업화 과정에서 재벌 계층이 등장했다.[451] IMF 구제금융사건 이후 재벌, 관치금융, 정경유착에 대한 비판이 제기되었다.[451] 한일회담의 과거사 문제는 한일 외교 관계에 악영향을 끼치고 있다.[452]

그린벨트 정비와 새마을운동은 대도시 인구 집중을 방지하고 환경 보전에 긍정적인 영향을 미쳤다. 그러나 이명박 정부 이후 그린벨트가 훼손되고 무분별한 개발로 농촌에 악영향을 끼치게 되었다.[453]

12·12 군사 반란으로 집권한 전두환은 박정희와 차별성을 두기 위해 헌법에서 "5·16 혁명정신" 관련 사항을 삭제하고, 통일주체국민회의를 폐지했다.[454] 박정희 시대를 부정부패의 시대로 규정하고, 여의도의 5·16 광장 명칭을 여의도 광장(지금의 여의도 공원)으로 변경했다.[454]

월남전 파병에 대해서는 한국군 현대화에 기여했다는 긍정적 평가와, 미국의 패배로 끝난 전쟁에 파병하여 경제 개발을 대가로 피를 팔았다는 비판이 공존한다.[468]

국민당은 박정희 정권의 경제성장을 정치적 유산으로 삼았으나 몰락했다. 6월 항쟁 이후 김종필의 신민주공화당을 중심으로 공화당계 인사들이 다시 결집했으나, 1987년 대통령 선거에서 패배했다. 3당 합당으로 민주자유당이 탄생했으나, 김영삼계와의 갈등으로 탈당한 인사들은 자유민주연합을 창당했다. 자유민주연합은 DJP연합으로 국민의 정부를 탄생시켰으나, 2006년 해체되고 일부는 한나라당에 흡수되었다.

박정희의 딸 박근혜는 육영재단과 정수장학회를 운영하다 1998년 한나라당 국회의원으로 정치를 시작, 대한민국 제18대 대통령 선거에서 대통령으로 당선되어 대한민국 최초의 부녀 대통령이 되었다.

민주공화당 총재 허경영은 박정희의 비밀 정책보좌관이었다고 주장하며 '제2의 박정희'를 자칭했으나, 공직선거법 위반 등으로 구속 기소되어 1년 6개월 형기를 마쳤다.[455]

17대 대통령 선거 당시 정동영 대통합민주신당 후보는 박정희의 과학기술입국을 계승하겠다고 발언하며 지지를 호소했다.[456][457] 노무현 대통령은 신행정수도 이전과 관련해 박정희 정부의 업적을 계승한다고 발언했다.[458]

이명박 대통령의 '세종시 수정안'을 둘러싸고 한나라당 친이계와 친박계가 충돌했다. 친이계와 김영삼은 지역주의와 박정희 집권기를 비판했고, 친박계는 반발했다. 박근혜가 세종시 원안 고수를 주장하는 데는 '선친의 유훈(遺訓)'의 영향이 있을 것이며, 세종시 문제는 이명박 대통령과 박정희 전 대통령의 충돌이라는 평가도 있다.

박근혜-최순실 게이트와 박근혜 대통령 탄핵의 영향으로 박정희에 대한 평가가 낮아져 노무현이나 문재인이 1위를 차지하고 박정희는 2위로 하락했다는 조사 결과도 있다.[470][471]

9. 약력

- 1917년 11월 14일 - 경상북도 선산군 구미면 상모리(현. 경상북도 구미시 상모동)에서 아버지 박성빈과 어머니 백남의 사이의 5남 2녀 중 막내로 출생하였다.

- 1926년 - 구미공립보통학교 입학

- 1932년 - 구미공립보통학교 졸업, 대구사범학교(현 경북대학교 사범대학) 입학.

- 1936년 - 3년 연하의 김호남과 결혼

- 1937년 - 대구사범학교 졸업, 문경보통학교 교사 부임

:* 11월 24일 - 장녀 박재옥 출생

- 1938년 - 부친 박성빈 사망

- 1940년 - 만주국 육군군관학교 제2기 입학

- 1942년 - 신징 군관학교를 졸업, 일본 육군사관학교 57기로 편입학

- 1944년 - 일본 육군사관학교 졸업, 만주국군일본어 보병 제8단에 소위로 임관

- 1945년 - 한국 광복군 제3지대 제1대대 제2중대장[95]

- 1946년

:* 9월 - 조선경비사관학교(현 육군사관학교의 전신) 2기생으로 입학. 12월 졸업, 소위 임관

:* 10월 - 대구폭동 중 셋째 형 박상희 사망

- 1948년 - 여순 14연대 반란사건에 연루되어 체포, 현역부적합전역

- 1949년 - 군무원 신분으로 육군본부 전투정보과장[472]

:* 8월 12일 - 모친 백남의 사망

:* 6월 - 한국 전쟁 발발 이후 육군소령으로 복직

:* 9월 15일 - 육군중령 진급

:* 10월 - 제9사단 참모장

:* 11월 - 김호남과 이혼

:* 12월 - 육영수와 결혼

:* 4월 15일 - 육군대령 진급

:* 5월 25일 - 육군정보학교 교장

- 1952년 - 2월 2일 차녀 박근혜 출생

- 1953년 - 11월 25일, 육군준장 진급, 제2군단 포병사령관(현재의 포병여단장)

- 1954년 - 6월 30일 3녀 박근령 출생

- 1955년 - 제5사단 사단장

- 1957년 - 육군대학 졸업, 제6군단 부군단장, 제7사단 사단장

- 1958년 - 12월 15일 장남 박지만 출생

- 1959년 - 3월 1일 육군소장 진급, 육군 제6관구 사령관을 지냄

- 1960년 - 1월에는 부산 군수기지 사령관, 12월에는 제2군사령부 부사령관 역임, 둘째 형 박무희 사망

- 1961년

:* 5월 16일 - 5·16 군사정변을 일으켜 장면 정권을 실각시킴

:* 5월 18일 - 군사혁명위원회 부의장(20일 국가재건최고회의로 개명)

:* 7월 3일 - 국가재건최고회의 의장

:* 8월 11일 - 육군중장 진급

:* 11월 6일 - 육군대장 진급 후 예편

:* 3월 22일 - 윤보선의 사퇴로 대통령 권한대행

:* 7월 - 겸임 내각 수반

:* 아르헨티나와 외교 시작

:* 제2대 민주공화당 총재, 문화재보수 5개년 계획 수립

:* 서독에 광부와 간호사를 보내 임금을 담보로 를 빌림

- 1965년 - 일본과의 외교관계를 정상화하는 한일협정 타결

:* 미국 대통령 린든 B. 존슨과의 합의에 의해 배틀 머모리얼 대학과 자매기관으로 한국과학기술연구원 설립

- 1967년 - 윤보선을 다시 누르고 6대 대통령으로 재선, 산림청 개청

- 1968년 - 1·21 사태: 한국군복장을 한 북한공비 31명 국내 잠입. 수류탄을 던지고, 기관단총을 무차별 난사, 청와대 습격과 정부요인 암살시도.

:* 여운형 추모회 고문.

- 1969년 - 3선 개헌을 통과시킨 후 1971년 김대중을 95만 표차로 이기고 3선에 성공, 베트남 전쟁에 한국군 파병

- 1970년 - 경부고속도로 준공식, 수출 10억달러 달성, 국방과학연구소 설립, 새마을 운동 제창

- 1971년 - 국고로 아르헨티나의 국토 중 일부 구매 후 농민을 엄선하여 파견함

:* 서울 홍릉에 한국과학기술원의 전신, 한국과학원 설립

:* 7월 4일 - 조선민주주의인민공화국과 통일관련 공동성명 발표 (7·4 남북 공동 성명)

:* 10월 17일 - 국회 해산 및 계엄령 선포, 1차 유신 헌법 찬반 국민 투표 실시 91.5% 찬성표를 얻었으며 그해 12월 통일주체국민회의에서 대통령으로 선출(10월 유신), 남북 공동 성명 발표

:* 4월 9일 - 인혁당 재건 사건으로 사법살인 자행

:* 1월 22일 - 2차 유신 헌법 찬반 재신임 투표에서 73.1% 찬성표를 받아 재신임을 받음

- 1976년 8월 - 칠백의총 주변 기념관, 주차장, 관리사무소 등 기타시설 건립 지시[473]

- 1977년 - 1인당 국민소득 1000USD 돌파, 수출 100억달러 달성, 부가가치세 시행

:* 12월 - 78년부터 서울을 제외한 전국 국민학교 학생에게 교과서를 무상으로 지급하는 제도를 확정

:* 12월 27일 - 9대 대통령에 선출, 세계에서 7번째로 국산장거리 지대지유도탄 및 중거리유도탄, 다연발로켓 시험 발사 성공

- 1979년 10월 - 남민전(남조선민족해방전선) 관련자 검거, 크리스찬 아카데미 관련자 검거

:* 10월 26일 오후 8시경 - 서울 궁정동 안가에서 중앙정보부장 김재규의 총격(10·26 사건)을 받고 병원에 옮겨졌으나 사망

:* 11월 3일 건국훈장 대한민국장 수여

10. 학력

11. 군 복무 경력

| 학력 | 임관 및 주요 보직 |

|---|---|

한국 전쟁 이후, 박정희는 육군사관학교에 입학하여 1946년에 2기로 졸업했다. 동기 중에는 훗날 그의 측근이자 암살자가 되는 김재규가 있었다. 박정희는 국군에서 미군정 하의 장교가 되었다. 이승만의 지휘 하에 제1공화국 정부는 1948년 11월 박정희가 한국 경찰 내부의 공산주의 세포를 이끌었다는 혐의로 체포했다.[4] 이후 군사재판에서 사형을 선고받았으나, 고위 한국군 장교들의 탄원으로 이승만에 의해 감형되었다.[4]

박정희는 남조선로동당 당원이었지만, 군사 세포 연루 혐의는 입증되지 않았다.[1] 군에서 쫓겨난 후, 무보수 민간 보좌관으로 근무하던 중 육군사관학교 8기생들을 만났는데, 그중에는 김종필이 있었고, 이들은 훗날 5·16 군사정변의 주축이 되었다. 한국 전쟁 발발 후, 백선엽 장군의 도움으로 소령으로 현역에 복귀했다.[4]

1950년 9월 중령, 1951년 4월 대령으로 진급했다. 대령 시절, 1952년 육군본부 정보국 부국장을 지냈고, 포병으로 전과하여 전쟁 중 제2, 제3 포병사령관을 지휘했다.[4][16] 1953년 전쟁이 끝날 무렵 준장으로 승진했다.[4] 한국 정전 협정 체결 후, 미국 포트 실에서 6개월간 훈련을 받았다.[16]

한국으로 돌아온 후, 육군 포병학교장을 지냈고, 1958년 소장으로 진급하기 전 대한민국 육군 제5사단과 제7사단을 지휘했다.[4] 이후 제1군 사령관에 임명되었고, 한국 제1, 제6지구 사령관을 맡아 서울 방위 책임을 맡았다.[4] 1960년에는 부산지구병참사령관이 된 후 대한민국 육군 작전참모부장과 제2군 부사령관이 되었다.[4]

12. 박정희의 작품

13. 기타

14. 세계(世系)

wikitext

| 참고 |

시조부터 본인까지의 세계는 다음과 같다.

1세 언성(彦成) → 2세 인황(仁晃) → 3세 억(憶) → 4세 연정(連正) → 5세 지순(之順) → 6세 수화(秀華) → 7세 섬(暹) → 8세 윤정(允晶) → 9세 돈(暾) → 10세 사겸(思謙) → 11세 원후(原厚) → 12세 지(持) → 13세 효림(孝林) → 14세 숙동(叔童) → 15세 망달(望達) → 16세 효통(孝通) → 17세 린(隣) → 18세 천신(天信) → 19세 안인(安仁) → 20세 문달(文達) → 21세 수해(壽海) → 22세 이순(以順) → 23세 명흥(命興) → 24세 세형(世衡) → 25세 영환(英煥) → 26세 이찬(履贊) → 27세 영규(永奎) → 28세 박성빈(成彬) → 29세 정희(正熙)

박성빈의 후손들 중 박정희 쪽 직계후손들은 부모와 자식 간 나이 차가 매우 큰 편이다.

- 박성빈(1871년 ~ 1938년) - 박정희(1917년 ~ 1979년): 46년

- 박정희(1917년 ~ 1979년) - 박지만(1958년 ~): 41년, 박성빈 - 박지만 87년

- 박지만(1958년 ~) - 박세현(2005년 ~): 47년, 박성빈 - 박세현 134년

15. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 출생 | 사망 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 아버지 | 박성빈 | 1871년 6월 6일 | 1938년 9월 4일 | |

| 어머니 | 백남의 | 1872년 9월 22일 | 1949년 8월 12일 | |

| 배우자 | 김호남 | 1920년 | 1991년 | 1950년 이혼 |

| 장녀 | 박재옥 | 1937년 11월 24일 | 2020년 1월 8일 | |

| 사위 | 한병기 | 1931년 6월 8일 | 2017년 4월 21일 | |

| 외손자 | 한태준 | 1959년 | ||

| 외손녀 | 한유진 | 1961년 | ||

| 외손남 | 한태현 | 1963년 | ||

| 배우자 | 육영수 | 1925년 11월 29일 | 1974년 8월 15일 | 문세광 사건으로 사망 |

| 차녀 | 박근혜 | 1952년 2월 2일 | 대한민국 제18대 대통령 | |

| 3녀 | 박근령 | 1954년 6월 30일 | ||

| 사위 | 신동욱 | 1968년 1월 16일 | ||

| 장남 | 박지만 | 1958년 12월 15일 | ||

| 자부 | 서향희 | 1974년 6월 30일 | ||

| 손자 | 박세현 | 2005년 9월 12일 | ||

| 손자 | 박정현 | 2014년 1월 31일 | ||

| 손자 | 박지현 | 2015년 4월 28일 | ||

| 손자 | 박수현 | 2015년 4월 28일 |

박정희는 1950년 첫 번째 부인 김호남과 이혼했다. 박정희는 냉담한 남편이자 아버지였다고 알려져 있으며, 본인도 그렇게 주장했다.[58][59]

16. 문화에 나타난 박정희

박정희는 한국 현대 문화에서 다양한 방식으로 묘사되거나 소재로 활용되었다.

- 조갑제는 박정희의 일대기를 다룬 《내 무덤에 침을 뱉어라》를 저술했다.[478]

- 이인화는 《인간의 길》을 통해 박정희를 다루었다.[479]

- 김진명은 소설 《무궁화 꽃이 피었습니다》에서 박정희를 소재로 활용했다.

- 백무현은 《만화 박정희》를 통해 박정희를 만화로 그려냈다.

- 허경영은 《무궁화 꽃은 지지 않았다》를 저술했다.

박정희를 연기한 배우들과 작품은 다음과 같다.

| 연도 | 작품명 | 배우 |

|---|---|---|

| 1995년 | 무궁화 꽃이 피었습니다 | 이균식[481] |

| 2004년 | 효자동 이발사 | 조영진[482] |

| 2005년 | 그때 그 사람들 | 송재호 |

| 2006년 | 잘 살아보세 | 이창환 |

| (연도 미상) | 민족과 운명[483] | 김윤홍 |

| 2016년 | 덕혜옹주 | 김승훈[484] |

| 2020년 | 남산의 부장들 | 이성민[485] |

| 2022년 | 킹메이커 | 김종수[486] |

| 2013년 | 다큐극장 | 이창환 |

2016년 우정사업본부는 박정희 탄생 100주년 기념 우표 발행을 계획했으나, 박정희에 대한 평가 논란과 우표 발행 세칙 위반(정치적 논쟁 소지)을 이유로 반대 여론에 부딪혀 2017년 발행 계획이 철회되었다.[475][476]

박정희 집권 당시에는 드라마에 대한 강력한 규제가 있었으며, 왜색, 퇴폐, 저속한 내용이 주된 검열 대상이었다. 미국의 팝 음악, 미니스커트, 장발 문화, 일본 만화 등 자유주의 상징으로 여겨지던 문화에 대한 대대적인 단속이 이루어졌으며, 1973년 경범죄처벌법 개정을 통해 법적 근거를 갖추었고, 이는 1988년에야 개정되었다.[477]

한국에서 근무한 한 일본인 외교관은 자신의 저서에서 박정희를 대일본제국 최후의 군인이라고 평가했다.[412][413][414]

참조

[1]

서적

The Park Chung-hee Era: The Transformation of Korea

Harvard University Press

[2]

뉴스

BBC News' 'On this day'

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2013-02-18

[3]

웹사이트

https://n.news.naver[...]

2022-05-16

[4]

웹사이트

The Encyclopedia of the Cold War: A Political, Social, and Military History: Park Jung Hee (1917–1979)

http://www.historyan[...]

American Broadcasting Company

2013-03-24

[5]

웹사이트

https://www.heritage[...]

2023-08-22

[6]

웹사이트

https://www.heritage[...]

2023-08-22

[7]

웹사이트

https://www.huffingt[...]

2023-12-23

[8]

웹사이트

https://www.newdaily[...]

2024-03-05

[9]

웹사이트

http://bbkk.kr/tour/[...]

2024-01-13

[10]

웹사이트

https://www.hani.co.[...]

2023-08-31

[11]

웹사이트

https://www.pressian[...]

2023-09-11

[12]

웹사이트

http://weekly.khan.c[...]

2023-09-11

[13]

서적

亜紀書房

1991

[14]

서적

Two Koreas—one future?: a report

https://books.google[...]

University Press of America

[15]

서적

中央公論新社

2002

[16]

서적

The Park Jung Hee Era: the transformation of South Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

[17]

서적

South Korea: A Country Study

http://countrystudie[...]

GPO for the Library of Congress

[18]

서적

South Korea: A Country Study

http://countrystudie[...]

GPO for the Library of Congress

[19]

뉴스

Park Chung Hee

http://content.time.[...]

2018-05-16

[20]

웹사이트

Dr. J. E. Hoare, providing written evidence to the British House of Commons Select Committee on Foreign Affairs

https://publications[...]

Publications.parliament.uk

2013-02-18

[21]

뉴스

The 'forgotten' My Lai: South Korea's Vietnam War massacres

https://www.cnn.com/[...]

2018-02-23

[22]

웹사이트

The Legacies of Korean Participation in the Vietnam War: The Rise of Formal Dictatorship

http://www.allacadem[...]

American Studies Association

2012-11-29

[23]

웹사이트

Secret emissary from North

http://www.koreatime[...]

2018-04-16

[24]

웹사이트

The mysterious visitor from the North

http://koreajoongang[...]

2018-04-16

[25]

웹사이트

Park Chung-hee assassination attempt

http://www.dailymoti[...]

Dailymotion.com

2013-02-18

[26]

서적

Power Mad!

Metafora

[27]

서적

The Two Koreas

[28]

웹사이트

The Miracle in 1965

http://www.okazaki-i[...]

2015-07-30

[29]

학술지

The Sino-ROK chilli pepper trade prior to the establishment of diplomatic relations (1974–1978): An analysis based on South Korea's Diplomatic Archives

https://www.tandfonl[...]

2024-06-30

[30]

학술지

South Korea’s Economic Development, 1948–1996

https://oxfordre.com[...]

2017-12-19

[31]

웹사이트

8·3긴급금융조치 (八三緊急金融措置)

https://encykorea.ak[...]

2024-02-02

[32]

웹사이트

San José State University Department of Economics

http://www.sjsu.edu/[...]

Sjsu.edu

2013-02-18

[33]

웹사이트

Gapminder' 'README: download desktop app to view individual extreme poverty'

https://www.gapminde[...]

Gapminder

2020-10-23

[34]

웹사이트

Child mortality

https://ourworldinda[...]

ourworldindata.org

2020-10-23

[35]

서적

Cold War Germany, the Third World, and the Global Humanitarian Regime

Cambridge University Press

[36]

학술지

Korea Focus

[37]

웹사이트

New era in already warm Korea-Iran relations

https://koreajoongan[...]

2016-04-27

[38]

서적

Made in Korea: Chung Ju Yung and the Rise of Hyundai

Routledge

[39]

학술지

Megastructure Reloaded: A New Technocratic Approach to Housing Development in Ekbatan, Tehran

2018-04-12

[40]

웹사이트

THE IRANIAN: Villa Duponnt, Cyrus Kadivar

https://iranian.com/[...]

[41]

뉴스

The Hankyoreh

The Hankyoreh Media Co

2007-06-23

[42]

뉴스

The Hankyoreh

http://www.hani.co.k[...]

The Hankyoreh Media Co

2006-11-06

[43]

뉴스

Korea JoongAng Daily

http://koreajoongang[...]

2007-08-07

[44]

웹사이트

https://www.pressian[...]

2013-10-25

[45]

웹사이트

https://www.mk.co.kr[...]

2018-11-14

[46]

웹사이트

AP: S. Korea covered up mass abuse, killings of 'vagrants'

https://apnews.com/a[...]

2016-04-21

[47]

웹사이트

S. Korea covered up mass abuse, killings of 'vagrants'

http://bigstory.ap.o[...]

2016-04-19

[48]

간행물

Korean Views on Writing Reform

University of Pennsylvania

[49]

웹사이트

https://www.chosun.c[...]

2020-08-21

[50]

웹사이트

https://www.joongang[...]

1997-11-13

[51]

웹사이트

https://news.mt.co.k[...]

2015-02-05

[52]

간행물

Korea Week

1977-05-10

[53]

서적

Contentious Kwangju: The May 18 Uprising in Korea's Past and Present

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

[54]

서적

Introduction

Rowman & Littlefield Publishers

[55]

뉴스

1979: South Korean President killed

http://news.bbc.co.u[...]

1994-10-26

[56]

서적

Everyone's History

Author Solutions

2008

[57]

뉴스

World: A Very Tough Peasant

http://www.time.com/[...]

1979-11-05

[58]

웹사이트

http://monthly.chosu[...]

2020-08-06

[59]

웹사이트

https://www.joongang[...]

2020-07-09

[60]

잡지

The Dictator's Daughter

http://content.time.[...]

2012-12-17

[61]

뉴스

South Korea Removes President Park Geun-hye

https://www.nytimes.[...]

2017-03-09

[62]

뉴스

Park Geun-hye: South Korea's ex-leader jailed for 24 years for corruption

https://www.bbc.com/[...]

BBC News

2018-04-06

[63]

뉴스

Park Geun-hye's Life in Jail: Cheap Meals and a Mattress on the Floor

https://www.nytimes.[...]

2017-03-31

[64]

뉴스

https://www.mediatod[...]

2012-12-06

[65]

웹사이트

https://www.chogabje[...]

2020-07-08

[66]

웹사이트

Time Asia: Asians of the Century

https://web.archive.[...]

1999-08

[67]

뉴스

http://newslibrary.n[...]

1963-10-09

[68]

뉴스

TIME: The Most Influential Asians of the Century

http://www.time.com/[...]

1999-08-23

[69]

웹사이트

Child mortality

https://ourworldinda[...]

ourworldindata.org

[70]

잡지

Park Chung Hee

http://www.time.com/[...]

1999-08-23

[71]

뉴스

http://news.zum.com/[...]

2024-07-23

[72]

웹사이트

Brzezinski-Kim Memorandum: 'Summary of Dr. Brzezinski's Meeting with Kim Kyong Won'

https://nsarchive2.g[...]

1979-11-08

[73]

뉴스

S Korean spies admit 1973 snatch

http://news.bbc.co.u[...]

BBC

[74]

뉴스

South Korea's Spy Agency Admits Kidnapping Kim Dae Jung in 1973

https://www.bloomber[...]

Bloomberg News

2024-07

[75]

웹사이트

OEC – South Korea (KOR) Exports, Imports, and Trade Partners

http://atlas.media.m[...]

[76]

간행물

Post-War Korean Conservatism, Japanese Statism, and the Legacy of President Park Chung-hee in South Korea

https://www.kjis.org[...]

2018-04

[77]

뉴스

http://legacy.h21.ha[...]

2021-10-09

[78]

논문

The Kishi Effect: A Political Genealogy of Japan-ROK Relations

https://www.jstor.or[...]

2015

[79]

논문

Museum as a (De-)Colonizing Agency and Participatory Learning Space: South Korean Experience

https://cjsae.librar[...]

2019-11-20

[80]

웹사이트

Park Chung-hee's House in Sindang-dong, Seoul

https://english.cha.[...]

2023-08-21

[81]

웹사이트

http://www.gmilbo.ne[...]

2023-08-21

[82]

서적

Our Nation's Path: Ideology of Social Reconstruction

https://books.google[...]

Dong-a Publishing Company

1962

[83]

서적

The Country, the Revolution and I

https://books.google[...]

Hollym Corporation Publishers

1963

[84]

서적

Contemporary Authors

https://archive.org/[...]

Gale Research

1983

[85]

웹사이트

Their Royal Highnesses of Thailand (RAMA IX) King Bhumibol and Queen Sirikit พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จ… | ประวัติศาสตร์, ภาพหายาก, ราชวงศ์

https://www.pinteres[...]

[86]

웹사이트

An Interview with Im Sang-soo

http://koreanfilm.or[...]

2018-05-12

[87]

뉴스

'The Man Standing Next' a film about final weeks leading to dictator's death

http://www.koreahera[...]

2019-12-12

[88]

나무위키

이현란

https://namu.wiki/w/[...]

[89]

웹사이트

http://japan.hani.co[...]

[90]

웹사이트

朴正煕元大統領が住んだ「文化住宅」を一般公開

http://japan.hani.co[...]

2022-11-02

[91]

웹사이트

40年前にも「南北米対話」推進した 米機密文書で明らかに

https://jp.yna.co.kr[...]

2022-11-02

[92]

웹사이트

戦後韓国における高度成長の起動と展開「漢江の奇跡」林采成(立教大学)

https://www.rieti.go[...]

[93]

뉴스

【噴水台】朴正煕の顔

https://japanese.joi[...]

2015-12-07

[94]

서적

朝鮮人物事典

[95]

서적

主要陸海軍人の履歴:陸軍:朴正熙

2005

[96]

뉴스

https://japanese.joi[...]

中央日報

2016-11-08

[97]

뉴스

今日の歴史(3月24日)

https://megalodon.jp[...]

聯合ニュース

2009-03-24

[98]

서적

1991

[99]

서적

2008

[100]

서적

1991

[101]

서적

[102]

서적

2008

[103]

서적

2008

[104]

서적

[105]

서적

1991

[106]

논문

[107]

논문

[108]

논문

[109]

논문

[110]

논문

[111]

웹사이트

弟子たちの「記憶」

http://www.chogabje.[...]

趙甲濟ドットコム

2017-11-03

[112]

논문

[113]

뉴스

長剣差したく満洲へ「教師朴正煕」(긴 칼 차고싶어 만주 간 '교사 박정희')

http://www.ohmynews.[...]

2004-08-22

[114]

논문

[115]

서적

もう一つの陸軍兵器史: 知られざる鹵獲兵器と同盟軍の実態

光人社

[116]

기타

[117]

뉴스

중위 진급 한달 뒤 일제패망에 낙담 해방 이듬해 패잔병 몰골 귀국선 타

http://www.ohmynews.[...]

2004-08-24

[118]

논문

[119]

논문

[120]

논문

[121]

논문

[122]

기타

[123]

논문

[124]

논문

[125]

논문

[126]

기타

[127]

논문

[128]

논문

[129]

논문

[130]

논문

[131]

논문

[132]

논문

[133]

논문

[134]

논문

[135]

기타

[136]

논문

[137]

논문

[138]

논문

[139]

논문

[140]

논문

[141]

일반텍스트

[142]

서적

[143]

서적

現代世相風俗史年表:1945-2008

河出書房新社

[144]

서적

[145]

서적

[146]

서적

[147]

서적

[148]

서적

[149]

일반텍스트

[150]

서적

[151]

서적

[152]

일반텍스트

[153]

서적

[154]

서적

[155]

서적

誤解だらけの韓国史の真実

[156]

웹사이트

https://worldjpn.net[...]

[157]

서적

[158]

일반텍스트

[159]

서적

朴正煕の時代――韓国「上からの革命」の十八年

悠思社

1991-10-20

[160]

서적

[161]

웹사이트

【書籍】科学大統領・朴正煕とリーダーシップ: Asia News

http://asianews.sees[...]

[162]

서적

[163]

서적

佐藤栄作日記〈第4巻〉

朝日新聞社

[164]

서적

[165]

서적

[166]

서적

[167]

서적

[168]

서적

[169]

서적

[170]

서적

[171]

서적

(추정)

[172]

서적

[173]

서적

[174]

서적

[175]

서적

[176]

논문

(서지정보 없음)

[177]

서적

獄中からの手紙

岩波新書

[178]

논문

(서지정보 없음)

[179]

논문

(서지정보 없음)

[180]

뉴스

朴元大統領、78年まで核開発推進か CIA文書

http://www.wowkorea.[...]

WoW!Korea

2011-09-26

[181]

뉴스

相互依存の韓日関係

http://www.toyo-keiz[...]

東洋経済日報

2009-06-12

[182]

서적

証言「北」ビジネス裏外交--金正日と稲山嘉寛、小泉、金丸をつなぐもの

講談社

[183]

뉴스

韓中の国防部間にホットライン開通 北朝鮮対応で連携

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2015-12-31

[184]

웹사이트

170522 전직대통령 호감도 "노무현(54%) 첫 과반돌파-최고치 경신", 정당지지도 "민주당(49.6%) vs 자유한국당(12.2%)"_리서치뷰(170522元大統領の好感度・盧武鉉(54%)の最初の過半数を突破 - 最高更新、政党支持率・民主党(49.6%vs自由韓国党(12.2%)リサーチビュー)

http://rsview.kr/pdb[...]

リサーチビュー

2017-05-27

[185]

기타

(서지정보 없음)

[186]

논문

翻訳 大統領の経済リーダーシップ--朴正煕・全斗煥・盧泰愚政府の経済政策管理

https://hdl.handle.n[...]

札幌学院大学法学会

[187]

서적

韓国大統領列伝 権力者の栄華と転落

中公新書

[188]

서적

親日派のための弁明

草思社

[189]

웹사이트

1999年5月256号ハンギョレ21

http://www.altasia.o[...]

[190]

뉴스

朴正煕氏生家に放火の男、盧泰愚氏の生家にも放火していた

https://www.chosunon[...]

조선일보

2016-12-01

[191]

뉴스

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2017-08-29

[192]

뉴스

金鍾泌氏、朴大統領は「死んでも辞任しない」

https://news.livedoo[...]

2016-11-01

[193]

웹사이트

그래픽 (박근혜 대통령 당선인 가계도)

https://www.yna.co.k[...]

2012-12-20

[194]

웹사이트

“조카 은지원과 한 컷” 사진 공개한 박근혜

https://www.joongang[...]

2011-09-14

[195]

웹사이트

故事百選

https://www.iec.co.j[...]

2021-11-26

[196]

웹사이트

https://www.sankei.c[...]

[197]

웹사이트

http://ironna.jp/art[...]

[198]

웹사이트

面倒な存在、竹島を「爆破したい」 朴正煕元大統領、石原慎太郎氏に明かしていた

https://www.j-cast.c[...]

2015-04-09

[199]

뉴스

朴元大統領の独島爆破発言めぐる議論、65年の韓日会談当時の立場は

https://japanese.joi[...]

중앙일보

2012-08-13

[200]

뉴스

【試練・朴槿恵政権(中)】歴史認識批判 反日源流、拭えぬ「父の呪縛」

https://web.archive.[...]

산케이신문

2014-06-07

[201]

논문

(서지정보 없음)

[202]

서적

朴正煕選集2 国家・民族・私

鹿島研究所出版会

[203]

서적

朴正煕選集2 国家・民族・私

鹿島研究所出版会

[204]

서적

朴正煕選集1 韓民族の進むべき道

鹿島研究所出版会

[205]

서적

朴正煕選集1 韓民族の進むべき道

鹿島研究所出版会

[206]

뉴스

[人]李方子=5 市井の“妃” 一生いばらの道

読売新聞

1984-07-03

[207]

서적

朝鮮王公族―帝国日本の準皇族

中央公論新社

[208]

서적

韓国とキリスト教

中公新書

[209]

뉴스

マッコリ人気に「朴正煕郷愁」そよそよ(''막걸리 인기에 '박정희 향수' 솔솔'')

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-11-05

[210]

뉴스

【連載】畦マッコリが一番(''【연재】논두렁 막걸리가 최고야'')

http://www.seoulpost[...]

서울포스트

2007-09-17

[211]

뉴스

つるつる一杯…大統領の常連レストラン(''후루룩 한 그릇 … 대통령들의 단골식당'')

http://weekly.donga.[...]

2017-11-03

[212]

논문

ref=趙/永守訳(1991)

1991

[213]

웹인용

유승무 “개신교 대통령 때 국가-불교 갈등 격화”

http://www.ggbn.co.k[...]

금강신문

2011-12-02

[214]

웹인용

보관된 사본

https://web.archive.[...]

2017-11-18

[215]

웹인용

역대 대통령들 종교문제

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2008-09-03

[216]

뉴스

박정희 간도특설대' 기고 실은 <말>지 피소

https://news.naver.c[...]

프레시안

2009-11-19

[217]

백과사전

[218]

웹사이트

“박정희, 1945년에 광복군 활동”…국방부 보도자료 논란

https://www.hani.co.[...]

[219]

웹사이트

박정희의 생애 "내 무덤에 침을 뱉어라!"...(120)

https://www.chosun.c[...]

[220]

웹사이트

실록 박정희시대 35.좌익 연루설(下)

https://www.joongang[...]

[221]

웹사이트

사형 위기서 살아난 박정희

https://www.joongang[...]

[222]

웹사이트

좌익혐의로 무기징역... 재심서 '구사일생'

http://www.ohmynews.[...]

[223]

웹사이트

(박정희의 생애) "내 무덤에 침을 뱉어라!"....(82)

http://news.chosun.c[...]

[224]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

[225]

웹사이트

박근혜, 조부의 동학행적으로 부친의 과거사 굴레 벗나?

https://news.naver.c[...]

[226]

웹사이트

[박정희의 생애] "내 무덤에 침을 뱉어라!"...(74)

http://news.chosun.c[...]

[227]

웹사이트

[박정희의 생애] "내 무덤에 침을 뱉어라!"....(77)

http://news.chosun.c[...]

[228]

웹인용

박정희 대통령 기념사업회

https://web.archive.[...]

2005-10-12

[229]

웹사이트

[박정희의 생애] "내 무덤에 침을 뱉어라!"...(75)

http://news.chosun.c[...]

1998-01-06

[230]

웹인용

사이버 박정희 대통령 홈페이지 (대구사범학교 입학)

https://web.archive.[...]

2008-07-18

[231]

웹사이트

[박정희의 생애] "내 무덤에 침을 뱉어라!"........(89)

http://news.chosun.c[...]

1998-01-22

[232]

웹사이트

박정희가 사랑한 여인 李現蘭의 生前고백

http://m.chogabje.co[...]

[233]

웹사이트

가장 비참할 때의 朴正熙를 곁에서 지켜본 한 여인의 證言

http://www.chogabje.[...]

[234]

웹사이트

숙군(肅軍)

http://encykorea.aks[...]

[235]

웹사이트

http://www.ohmynews.[...]

[236]

웹사이트

박정희의 생애 "내 무덤에 침을 뱉어라!".....(59)

https://www.chosun.c[...]

[237]

웹사이트

다시 읽는 ‘朴正熙-김호남 부부의 큰딸 朴在玉씨의 수기’

http://monthly.chosu[...]

[238]

웹사이트

박정희의 숨겨진 장녀 "아버지는 늘 미안하다고 했다"

https://www.joongang[...]

[239]

웹사이트

박정희 시대(時代) ② - 교사의 길

http://www.ynamnews.[...]

[240]

웹사이트

박정희의 생애 "내 무덤에 침을 뱉어라!"...(99)

https://www.chosun.c[...]

[241]

웹인용

김영기-학생운동-애국장

http://w3devlabs.net[...]

2021-12-19

[242]

웹사이트

박정희의 생애 "내 무덤에 침을 뱉어라!" (104)

https://www.chosun.c[...]

[243]

웹사이트

"박정희, 독립군 토벌" 출판업자 무죄 확정

http://www.hani.co.k[...]

2009-02-08

[244]

웹사이트

"박정희, 독립군 토벌" 책 출판 무죄 확정

http://news.hankooki[...]

2009-02-09

[245]

서적

한국현대사산책: 1960년편 1권

인물과사상사

2004

[246]

뉴스

'독립군 토벌한 박정희' 역사서 명예훼손 무죄

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2009-02-08

[247]

뉴스

박정희가 정말 독립군을 토벌했는가

http://www.dailian.c[...]

데일리안

[248]

뉴스

"박정희, 독립군 토벌" 출판업자 무죄 확정

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

[249]

웹인용

박정희 대통령기념관. 생애와 업적 - 약력

https://presidentpar[...]

2021-12-08

[250]

웹사이트

박정희의 생애 - "내 무덤에 침을 뱉어라!"...(105) (18) 동양의 서부

https://www.chosun.c[...]

조선일보

[251]

웹사이트

박정희는 血書를 쓰고 滿軍에 갔다

https://www.chogabje[...]

조갑제닷컴

[252]

뉴스

"일본인으로서 일사봉공의 굳건한 결심" 박정희 만주군 지원 '혈서설' 증거 공개

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

[253]

뉴스인용

"만주국 위해 犬馬의 충성" 박정희 혈서 신문 공개 (주의: 진위 논란)

https://news.naver.c[...]

국민일보

2009-11-06

[254]

웹인용

일 육사 졸업 뒤 항일연합군 공격“임정 입장서 박정희는 적군 장교”민족문제연구소 ‘박정희 친일 행적’ 신문 공개

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2009-11-05

[255]

뉴스인용

"박정희, 日학교 입학하며 혈서까지 쓴건 일종의…"

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2012-04-03

[256]

뉴스인용

海兵隊員(해병대원)을 血書(혈서)로 志願(지원)

http://www.busan.com[...]

부산일보

1951-07-28

[257]

백과사전

단지동맹(斷指同盟)

http://encykorea.aks[...]

한국민족문화대백과사전

[258]

웹사이트

손가락 잘라 혈서 쓴 ‘여자 안중근’ 남자현의 유언

https://www.joongang[...]

중앙일보

[259]

뉴스인용

"만주국 위해 犬馬의 충성" 박정희 혈서 신문 공개 (주의: 진위논란)

https://news.naver.c[...]

국민일보

2009-11-06

[260]

웹사이트

滅私奉公(멸사봉공)

http://www.seniormae[...]

시니어매일

[261]

뉴스

‘멸사봉공(滅私奉公)’이란 용어에는 과연 식민지 잔재가 담겼을까?

http://pub.chosun.co[...]

정경조선

[262]

웹사이트

홍준표 후보가 박정희 생가 방명록에 원래 쓰려던 사자성어는?

https://www.joongang[...]

중앙일보

[263]

웹사이트

박정희의 긴 칼과, 진충보국을 탓하는 사람들에게....

http://chogabje.com/[...]

조갑제닷컴

[264]

웹사이트

‘박정희 친일 혈서’ 조작 주장 강용석 변호사 손해배상 확정

https://www.hani.co.[...]

한겨레

[265]

웹사이트

国立国会図書館 NDL-OPAC(書誌 詳細表示) (추가확인 필요)

http://opac.ndl.go.j[...]

[266]

웹인용

보관된 사본

http://news.hankooki[...]