북위 (북조)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

북위는 386년부터 534년까지 존재했던 선비족 탁발부가 세운 중국 북조의 왕조이다. 탁발부는 261년 조위에 조공을 바쳤고, 3세기 중엽 내몽골에서 세력을 키워 오호 십육국 시대에 대(代)를 건국했다. 대는 전진에 의해 멸망했으나, 탁발규가 대를 재건하고 위를 건국했다. 북위는 초기에 후연과 대립하며 세력을 확장했고, 참합피 전투에서 승리하여 중원의 지배자가 되었다. 이후 도무제는 중국 전통 국가 체제를 채용하고 한족 인재를 등용했다. 태무제는 화북을 통일하여 남북조 시대를 열었으며, 효문제는 한화 정책을 추진하여 수도를 낙양으로 옮겼다. 한화 정책과 6진의 난을 거치며 북위는 동위와 서위로 분열되었고, 결국 멸망했다. 북위는 균전제와 삼장제를 실시하여 재정을 강화했으며, 불교를 장려하여 운강 석굴과 용문 석굴을 건설했다. 또한, 일본 문화에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 북위 - 육진의 난

육진의 난은 북위의 육진 군인들이 효문제의 한화 정책과 차별 대우에 반발하여 일으킨 일련의 반란으로, 북위의 멸망과 동서 분열을 초래하고 이후 왕조 건국에 영향을 미쳤다. - 북위 - 룽먼 석굴

룽먼 석굴은 뤄양 부근 뤄허 강가에 위치한 중국 3대 석굴 중 하나로, 5세기 후반부터 북위, 수, 당나라 시대를 거치며 1,400여 개의 석굴과 10만여 점의 불상, 2,500여 개의 비석 등이 만들어졌으며, 중국 5A급 관광지로 보호받고 있다. - 탁발선비 - 탁발씨

탁발씨는 선비족 일족으로 다양한 명칭으로 불렸으며, 대와 북위를 건국하여 중국 북방에 큰 영향을 미쳤으나, 민족적 기원과 사용 언어는 논쟁 중이고 한족과의 문화적 융합이 정체성 혼란을 야기했다는 분석이 있으며, 북위 멸망 후에도 수·당 건국 기여설과 서하 지배층 연관설, 중앙아시아 지역 명칭 흔적 등으로 남아있다. - 탁발선비 - 묵기씨

묵기씨는 백제 왕실과 혼인 관계를 통해 권세를 누린 귀족 씨족의 이름으로, 역사적 인물인 묵기마나와 묵기사문 외에 만기추노, 만기영, 만기설, 만기덕, 만사기 언 등 다양한 인물과 관련되어 있다. - 제국 - 청나라

청나라는 만주족이 세운 중국 최후의 통일 왕조로, 후금에서 국호를 변경하여 시작되었고 명나라를 멸망시킨 후 중국 대륙을 통일하여 강희제, 옹정제, 건륭제 시대에 전성기를 맞았으나, 서구 열강의 침략과 내부 반란, 근대화 개혁 실패 후 신해혁명으로 멸망, 중국 역사상 가장 넓은 영토를 확보하고 다민족 국가로서 독특한 문화를 발전시켰다. - 제국 - 토번

토번은 7세기 초에 건국되어 9세기 중반까지 존속한 티베트의 고대 왕국으로, 당나라와 빈번한 외교 및 전쟁을 벌였으며, 8세기 후반에 불교를 국교로 삼았으나 종교적 갈등과 왕위 계승 분쟁으로 멸망했다.

| 북위 (북조) - [옛 나라]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 | |

| |

| 기본 정보 | |

| 국명 | 위(魏) |

| 통칭 | 북위(北魏) |

| 다른 이름 | 탁발위(拓跋魏) 원위(元魏) 후위(後魏) |

| 존속 기간 | 386년 – 535년 |

| 정치 체제 | 군주제 |

| 수도 | 성락 (盛樂) (386년–398년, 이전 대의 수도, 현재의 호화호특 근처) 평성 (平城) (398년–493년) 낙양 (洛陽) (493년–534년) 창안 (長安) (534년–535년) |

| 공용어 | 탁발어 중세 중국어 |

| 종교 | 불교 |

| 통화 | 중국 주화 중국 엽전 |

| 역사 | |

| 주요 사건 | 386년: 건국 399년 1월 24일: 도무제의 황제 칭호 선언 439년: 화북 통일 493년 10월 25일: 뤄양으로의 천도 528년 5월 17일: 이주영의 지배층 학살 535년 2월 3일: 효무제 사망 |

| 멸망 원인 | 동위와 서위로 분열 |

| 통치자 | |

| 황제 | 도무제 (386년–409년) 명원제 (409년–423년) 태무제 (424년–452년) 문성제 (452년–465년) 효문제 (471년–499년) 선무제 (499년–515년) 효장제 (528년–530년) 효무제 (532년–535년) |

| 면적 및 인구 통계 | |

| 450년 면적 | 2,000,000 제곱킬로미터 |

| 계승 국가 | |

| 후계 | 동위 서위 |

| 현재 국가 | |

| 영토 | 중국 몽골 |

2. 역사

선비족의 선비 탁발부는 삼국 시대 261년에 탁발력미가 조위(曹魏)에 조공을 바쳤는데, 이 일이 나중에 국호를 위(魏)로 정하는 기원이 되었다. 탁발부는 3세기 중엽 내몽골 바얀타라(巴彦塔拉) 지방에서 세력을 확장했다. 그 후 오호 십육국 시대에 대를 세웠다. 서진은 흉노의 한(전조)에 대항하여 선비족의 탁발과 동맹을 맺었고, 315년, 탁발 수장인 탁발의로는 대왕의 칭호를 받았다. 그러나 그의 사후, 대는 쇠퇴했고, 서진이 화북에서 물러나면서 대는 후조와 전연의 부분적인 동맹이자 조공국으로 남았으며, 결국 376년 전진의 부견에게 멸망했다.

383년에 전진이 비수대전에서 패한 기회를 이용하여 탁발십익건의 손자 탁발규는 386년에 대나라를 재건하고 칭왕하여 자립했다. 이후에 황제를 자칭하고 국호를 '''위'''(魏)라고 하니, 이 탁발규가 바로 초대 황제인 도무제이다. 탁발규는 386년 1월 하란부의 추대를 받아 우추(현재의 내몽골 자치구우란차부 시차하얼 우익후기)에서 대왕으로 즉위하고 등국으로 건원했으며, 4월에는 위왕으로 개칭했다. 이것이 북위의 건국이다.

건국 초기의 북위의 지배권은 성락(현재의 내몽골 자치구 후허하오터 시후린거얼 현)을 중심으로 한 제한적인 지역에 불과했고, 과거의 대보다 그 세력은 약소한 소국에 지나지 않았다. 북위는 초기에 후연과 동맹을 맺고 연계하여 387년 7월 유고인의 후계자 유현을 격파하고, 391년 12월에는 대의 구령 서부를 통치하던 유위진을 멸망시켰으며, 나아가 전후하여 유연과 고차 등에도 공세를 펼쳐 오르도스에서 몽골에 이르는 지역의 대부분을 지배하에 두었다. 그러나 이러한 급속한 세력 확장은 후연과 충돌하게 되었고, 북위가 후연과 대립했던 서연과 동맹을 맺고 적대했다. 서연이 394년 8월 후연에 의해 멸망하자, 395년 5월 후연 황제 모용수는 황태자모용보에게 10만 군을 맡겨 북위를 공격하게 했다. 이에 맞선 북위는 오르도스까지 후퇴하여 대치했고, 11월에 현재의 산시성양고현의 참합피 전투에서 후연군을 궤멸시켜, 후연과의 역학 관계를 역전시켰다.

396년 3월 모용수의 반격으로 평성을 잃고 패퇴했지만, 4월 모용수가 급병으로 진중에서 사망하고, 모용보가 뒤를 잇자 후연은 황족 간의 내분 등으로 급속히 약화되었다. 북위는 이를 틈타 6월에 광녕(현재의 허베이성줘루 현)・상곡(현재의 허베이성 화이라이 현)을 탈취하고, 9월에는 병주 (현재의 산시성)를 평정했다. 동쪽으로는 후연의 본거지라고 할 수 있는 기주에 침공하여 상산 (현재의 허베이성 스자좡 시)을 탈취하고, 후연의 수도 중산 (현재의 허베이성 딩저우 시) 및 신도 (현재의 허베이성 헝수이 시지저우 구)・업 (현재의 허난성린장 현)을 제외한 지역도 제압했다. 신도는 397년 1월에 함락시켰고, 중산은 후연의 내분으로 모용보의 동생 모용린이 자립하고 있었다. 업도 398년 1월에 평정하고, 2월에는 후연으로부터 중산을 공격받았지만 격퇴했다. 이렇게 하여 후연으로부터 황하 이북의 땅을 거의 빼앗아 중원의 지배자가 되었다.

도무제는 내몽골 일대와 오르도스 지역을 지배하며 남쪽으로 진출, 후연(後燕)을 격파하고 수도를 평성(平城, 현재의 산시성 다퉁시)으로 옮겼다. 그는 중국 전통 국가 체제를 채용하고 부족제를 해산했으며, 한족 인재를 등용하여 북조 귀족제의 기초를 형성했다.

명원제(탁발사)는 송나라를 공격해 예주·사주를 빼앗았다. 태무제(탁발도)는 하나라, 북연, 북량을 차례로 멸망시켜 439년에 화북을 통일하였다. 이로써 중국은 남북조 시대로 들어서게 되었다. 서역에서 조공을 바쳐오는 나라는 20여개국에 달했다.

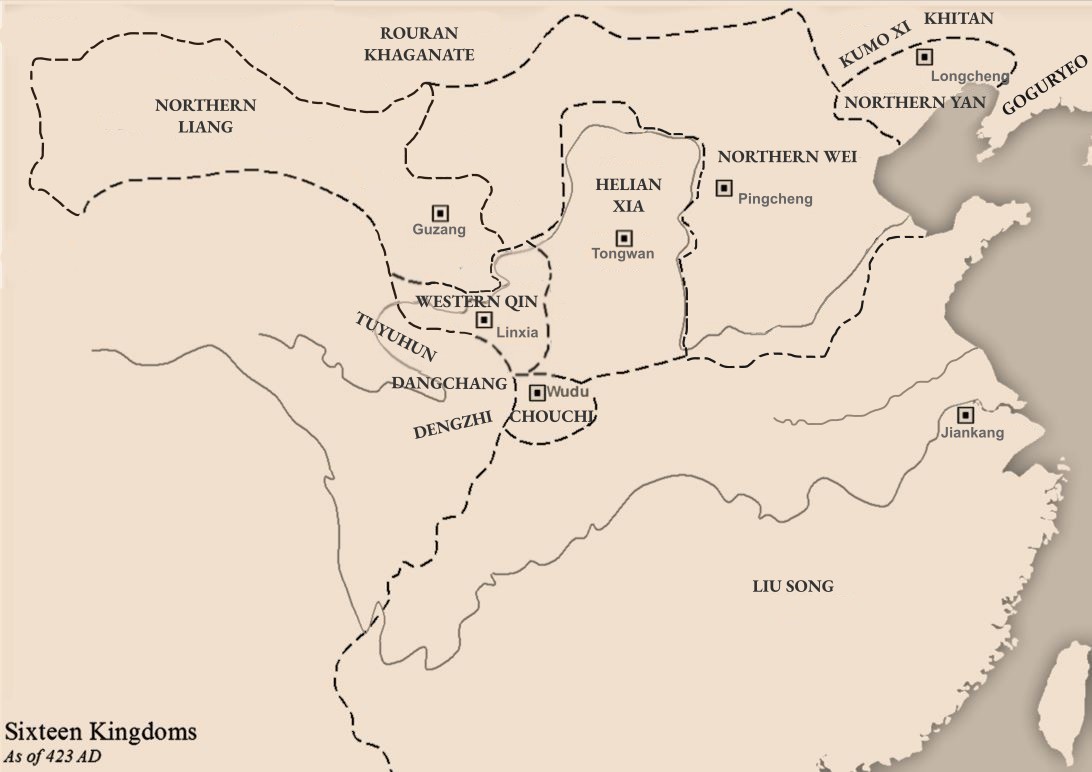

태무제는 도사 구겸지와 한족 출신 관료 최호의 영향을 받아 폐불을 단행하였다. (삼무일종의 폐불 중 첫 번째)

북위와 한족이 통치하는 유송 왕조 사이의 전쟁은 북위가 아직 중국 북부를 통일하지 못했을 때 발발했다. 송 무제는 남연, 후진을 정복하여 진나라의 국경을 북위 영토로 확장했다. 그는 그 후 진나라의 왕위를 찬탈하고 송나라를 세웠다. 422년 송 무제의 죽음을 들은 위나라 황제 북위 명원제는 송나라와의 관계를 단절하고 군대를 보내 남쪽 이웃을 침략했다. 그의 계획은 황하 남쪽의 세 주요 도시, 즉 낙양, 호뢰, 화태를 점령하는 것이었다. 사주(司州, 현재의 하남성 중부)와 연주(兗州, 현재의 산동성 서부), 그리고 송나라의 청주(青州, 현재의 산동성 중부 및 동부) 대부분의 도시가 위나라 군대에 함락되었다. 유송의 장군 단도제는 군대를 지휘하여 이러한 도시를 구출하려 했고, 청주성의 수도인 동양(東陽, 현재의 산동성 청주)을 지켜낼 수 있었다. 북위군은 결국 식량 공급이 떨어지면서 철수해야 했다. 위군은 또한 유능한 유송 장군 모덕조(毛德祖)가 지키는 호뢰에 대한 포위 공격을 중단했지만, 그동안 423년 봄에 낙양과 허창(許昌, 현재의 하남성 허창)을 점령하여 호뢰에 대한 유송 구원군의 길을 막았다. 423년 여름, 호뢰가 함락되었다. 이후 이 작전은 중단되었고, 현재의 하남성 대부분과 산동성 서부를 북위가 지배하게 되었다.

선비족의 선비 탁발부는 삼국 시대 261년에 탁발력미가 조위(曹魏)에 조공을 바쳤는데, 이 일이 나중에 국호를 위(魏)로 정하는 기원이 되었다. 386년 1월, 탁발규는 등국을 건국하고, 4월에는 위왕으로 개칭했다.

건국 초기 북위는 후연과 동맹을 맺고, 391년 유연과 고차등에 공세를 펼쳐 오르도스에서 몽골에 이르는 지역의 대부분을 지배했다. 그러나 395년 참합피 전투에서 후연군을 궤멸시켜 후연과의 역학관계를 역전시켰다. 396년 모용수의 반격으로 평성을 잃었으나, 모용수가 급사하고 후연이 약화되자, 북위는 398년 후연으로부터 황하 이북의 땅을 거의 빼앗아 중원의 지배자가 되었다.

이후 북위는 402년 채벽 전투에서 후진군을 격파했다. 409년 도무제가 살해당하고, 명원제가 즉위하여 북연·남연·후진·하와 대립했다. 423년 명원제 사후, 태무제가 즉위했다.

태무제는 426년 통만성을 함락시키고, 431년 하를 멸망시켰다. 436년 북연을 멸망시키고, 439년 북량을 멸망시켜 화북을 통일했다.

효문제(원굉)는 풍태후의 섭정 아래 유교적 예법을 받아들였다.[16][17] 485년에 발표된 새로운 "균전제"(''juntian zhi'')에서 국가는 버려진 토지나 경작되지 않은 토지를 곡물, 직물, 노동력의 형태로 세금 납부 의무가 있는 평민들에게 재분배했다.[14] 또한 486년에는 삼장제(sanzhang-zhi)를 설립하여 정확한 인구 등록을 작성하고 마을 사회를 국가 행정에 통합했다.[15] 이러한 정책은 평민에 대한 국가의 통제를 크게 강화하고, 장기적으로 농업 생산량과 세입을 증대시켰으며, 북부 농촌에 거주하며 세금 징수를 피하던 지역 귀족들의 경제력을 무너뜨렸다.[16][17] 북위는 이러한 제도적 기반을 바탕으로 왕조의 멸망 이후에도 존속되었으며, 수나라가 589년에 중국을 통일하는 데 기여했다.

493년, 도읍을 평성에서 낙양으로 옮기고, [15] 효문제는 그의 후계자들이 지속적으로 추진한 체계적인 한화 정책을 수립하였다.[15] 선비족의 전통은 대부분 버려졌고, 왕족은 성을 원씨로 바꾸면서 한화를 한 단계 더 발전시켰다. 중국 가문과의 결혼이 장려되었으며, 불교 사찰이 도교를 국가 종교에서 밀어내고 곳곳에 나타나기 시작했다.[15]

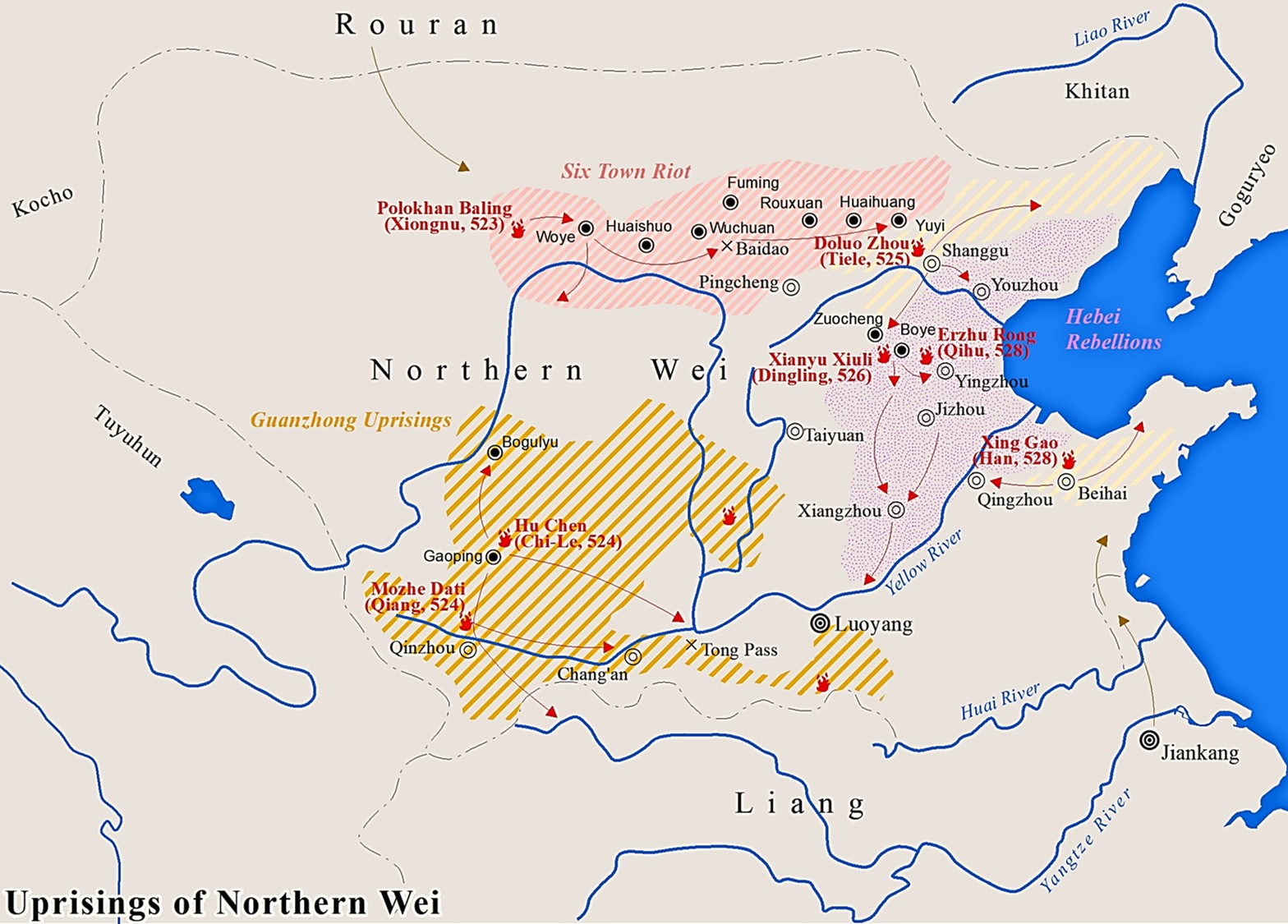

효문제 사후 어린 효명제를 대신해 섭정한 영태후는 정치를 하면서 불교에 심취해 전국에 사탑을 건립하여 재정을 어지럽혔다.[15] 그로 인해 국내에 도적들이 봉기하고, 그동안 누적된 한화정책에 대한 선비족의 불만은 523년에 일어난 6진의 난을 초래하여 북위 멸망의 원인이 되었다. 영태후는 효명제를 독살하고 황제를 두 번이나 바꿔 세우지만, 육진의 난의 진압 과정 중 대군벌로 성장한 삭주의 이주영이 군사를 일으켜 영태후에 맞서 효장제를 옹립하였다. 528년에 낙양을 함락시키고, 영태후와 영태후가 세운 황제를 황하에 빠뜨려 죽이고, 승상 이하 대신 1천여 명을 몰살하니, 역사에서는 이를 하음의 변이라고 한다.

영태후는 효명제를 대신해 섭정하면서 불교에 심취하여 재정을 어지럽혔다. 이로 인해 도적들이 봉기하고, 급진적인 한화정책에 대한 선비족의 불만이 누적되어 523년 6진의 난이 일어났다.

6진은 북위의 수도 평성을 지키던 6곳의 군사기지로, 왕실 계통의 유력자들이 국경을 지켰기에 대우가 좋았다. 그러나 한화정책과 수도 이전으로 대우가 소홀해지면서 불만이 누적되어 육진의 난을 초래했다.

영태후는 효명제를 독살하고 황제를 두 번이나 바꿔 세웠지만, 육진의 난 진압 과정 중 군벌로 성장한 삭주의 이주영이 군사를 일으켜 효장제를 옹립하였다. 528년 이주영은 낙양을 함락시키고, 영태후와 그녀가 세운 황제를 황하에 빠뜨려 죽이고, 승상 이하 대신 1천여 명을 몰살했는데, 이를 하음의 변이라고 한다.

이주영은 6진의 난을 평정하고 진양(晉陽)에서 조정과 효장제를 마음대로 휘둘렀으나, 이주씨 휘하의 장군 고환이 그 폭정을 비판하며 이주씨와 대립하고 532년 낙양에 들어와 절민제를 폐위하고 효무제를 세웠다. 고환은 이주씨 일당을 격파하여 정권을 장악했다.

그러나 효무제는 고환의 전횡을 싫어해 낙양을 탈출해 장안으로 도망쳐 우문태에게 의지하자, 고환은 효정제를 옹립하고 534년 수도를 업으로 옮겼다. 같은 해 우문태는 효무제를 살해하고 문제를 즉위시키니, 북위는 동위, 서위로 분열되었다.

동위의 정권은 발해 고씨가 장악했고, 고환의 아들 고양이 승상이 되어 550년에 효정제로부터 제위를 빼앗아 북제를 건국했다. 서위에서도 정권은 우문씨가 차지하여, 우문태의 아들 우문각이 556년에 공제를 폐위하고 다음 해 북주를 건국하여 동서 양위는 멸망했다.

2. 1. 건국 배경

선비족의 선비 탁발부는 삼국 시대 261년에 탁발력미가 조위(曹魏)에 조공을 바쳤는데, 이 일이 나중에 국호를 위(魏)로 정하는 기원이 되었다. 탁발부는 3세기 중엽 내몽골 바얀타라(巴彦塔拉) 지방에서 세력을 확장했다. 그 후 오호 십육국 시대에 대를 세웠다. 서진은 흉노의 한(전조)에 대항하여 선비족의 탁발과 동맹을 맺었고, 315년, 탁발 수장인 탁발의로는 대왕의 칭호를 받았다. 그러나 그의 사후, 대는 쇠퇴했고, 서진이 화북에서 물러나면서 대는 후조와 전연의 부분적인 동맹이자 조공국으로 남았으며, 결국 376년 전진의 부견에게 멸망했다.383년에 전진이 비수대전에서 패한 기회를 이용하여 탁발십익건의 손자 탁발규는 386년에 대나라를 재건하고 칭왕하여 자립했다. 이후에 황제를 자칭하고 국호를 '''위'''(魏)라고 하니, 이 탁발규가 바로 초대 황제인 도무제이다. 탁발규는 386년 1월 하란부의 추대를 받아 우추(현재의 내몽골 자치구우란차부 시차하얼 우익후기)에서 대왕으로 즉위하고 등국으로 건원했으며, 4월에는 위왕으로 개칭했다. 이것이 북위의 건국이다.

건국 초기의 북위의 지배권은 성락(현재의 내몽골 자치구 후허하오터 시후린거얼 현)을 중심으로 한 제한적인 지역에 불과했고, 과거의 대보다 그 세력은 약소한 소국에 지나지 않았다. 북위는 초기에 후연과 동맹을 맺고 연계하여 387년 7월 유고인의 후계자 유현을 격파하고, 391년 12월에는 대의 구령 서부를 통치하던 유위진을 멸망시켰으며, 나아가 전후하여 유연과 고차 등에도 공세를 펼쳐 오르도스에서 몽골에 이르는 지역의 대부분을 지배하에 두었다. 그러나 이러한 급속한 세력 확장은 후연과 충돌하게 되었고, 북위가 후연과 대립했던 서연과 동맹을 맺고 적대했다. 서연이 394년 8월 후연에 의해 멸망하자, 395년 5월 후연 황제 모용수는 황태자모용보에게 10만 군을 맡겨 북위를 공격하게 했다. 이에 맞선 북위는 오르도스까지 후퇴하여 대치했고, 11월에 현재의 산시성양고현의 참합피 전투에서 후연군을 궤멸시켜, 후연과의 역학 관계를 역전시켰다.

396년 3월 모용수의 반격으로 평성을 잃고 패퇴했지만, 4월 모용수가 급병으로 진중에서 사망하고, 모용보가 뒤를 잇자 후연은 황족 간의 내분 등으로 급속히 약화되었다. 북위는 이를 틈타 6월에 광녕(현재의 허베이성줘루 현)・상곡(현재의 허베이성 화이라이 현)을 탈취하고, 9월에는 병주 (현재의 산시성)를 평정했다. 동쪽으로는 후연의 본거지라고 할 수 있는 기주에 침공하여 상산 (현재의 허베이성 스자좡 시)을 탈취하고, 후연의 수도 중산 (현재의 허베이성 딩저우 시) 및 신도 (현재의 허베이성 헝수이 시지저우 구)・업 (현재의 허난성린장 현)을 제외한 지역도 제압했다. 신도는 397년 1월에 함락시켰고, 중산은 후연의 내분으로 모용보의 동생 모용린이 자립하고 있었다. 업도 398년 1월에 평정하고, 2월에는 후연으로부터 중산을 공격받았지만 격퇴했다. 이렇게 하여 후연으로부터 황하 이북의 땅을 거의 빼앗아 중원의 지배자가 되었다.

2. 2. 북위의 발전과 화북 통일

도무제는 내몽골 일대와 오르도스 지역을 지배하며 남쪽으로 진출, 후연(後燕)을 격파하고 수도를 평성(平城, 현재의 산시성 다퉁시)으로 옮겼다. 그는 중국 전통 국가 체제를 채용하고 부족제를 해산했으며, 한족 인재를 등용하여 북조 귀족제의 기초를 형성했다.명원제(탁발사)는 송나라를 공격해 예주·사주를 빼앗았다. 태무제(탁발도)는 하나라, 북연, 북량을 차례로 멸망시켜 439년에 화북을 통일하였다. 이로써 중국은 남북조 시대로 들어서게 되었다. 서역에서 조공을 바쳐오는 나라는 20여개국에 달했다.

태무제는 도사 구겸지와 한족 출신 관료 최호의 영향을 받아 폐불을 단행하였다. (삼무일종의 폐불 중 첫 번째)

북위와 한족이 통치하는 유송 왕조 사이의 전쟁은 북위가 아직 중국 북부를 통일하지 못했을 때 발발했다. 송 무제는 남연, 후진을 정복하여 진나라의 국경을 북위 영토로 확장했다. 그는 그 후 진나라의 왕위를 찬탈하고 송나라를 세웠다. 422년 송 무제의 죽음을 들은 위나라 황제 북위 명원제는 송나라와의 관계를 단절하고 군대를 보내 남쪽 이웃을 침략했다. 그의 계획은 황하 남쪽의 세 주요 도시, 즉 낙양, 호뢰, 화태를 점령하는 것이었다. 사주(司州, 현재의 하남성 중부)와 연주(兗州, 현재의 산동성 서부), 그리고 송나라의 청주(青州, 현재의 산동성 중부 및 동부) 대부분의 도시가 위나라 군대에 함락되었다. 유송의 장군 단도제는 군대를 지휘하여 이러한 도시를 구출하려 했고, 청주성의 수도인 동양(東陽, 현재의 산동성 청주)을 지켜낼 수 있었다. 북위군은 결국 식량 공급이 떨어지면서 철수해야 했다. 위군은 또한 유능한 유송 장군 모덕조(毛德祖)가 지키는 호뢰에 대한 포위 공격을 중단했지만, 그동안 423년 봄에 낙양과 허창(許昌, 현재의 하남성 허창)을 점령하여 호뢰에 대한 유송 구원군의 길을 막았다. 423년 여름, 호뢰가 함락되었다. 이후 이 작전은 중단되었고, 현재의 하남성 대부분과 산동성 서부를 북위가 지배하게 되었다.

선비족의 선비 탁발부는 삼국 시대 261년에 탁발력미가 조위(曹魏)에 조공을 바쳤는데, 이 일이 나중에 국호를 위(魏)로 정하는 기원이 되었다. 386년 1월, 탁발규는 등국을 건국하고, 4월에는 위왕으로 개칭했다.

건국 초기 북위는 후연과 동맹을 맺고, 391년 유연과 고차등에 공세를 펼쳐 오르도스에서 몽골에 이르는 지역의 대부분을 지배했다. 그러나 395년 참합피 전투에서 후연군을 궤멸시켜 후연과의 역학관계를 역전시켰다. 396년 모용수의 반격으로 평성을 잃었으나, 모용수가 급사하고 후연이 약화되자, 북위는 398년 후연으로부터 황하 이북의 땅을 거의 빼앗아 중원의 지배자가 되었다.

이후 북위는 402년 채벽 전투에서 후진군을 격파했다. 409년 도무제가 살해당하고, 명원제가 즉위하여 북연·남연·후진·하와 대립했다. 423년 명원제 사후, 태무제가 즉위했다.

태무제는 426년 통만성을 함락시키고, 431년 하를 멸망시켰다. 436년 북연을 멸망시키고, 439년 북량을 멸망시켜 화북을 통일했다.

2. 3. 한화 정책과 북위의 쇠퇴

효문제(원굉)는 풍태후의 섭정 아래 유교적 예법을 받아들였다.[16][17] 485년에 발표된 새로운 "균전제"(''juntian zhi'')에서 국가는 버려진 토지나 경작되지 않은 토지를 곡물, 직물, 노동력의 형태로 세금 납부 의무가 있는 평민들에게 재분배했다.[14] 또한 486년에는 삼장제(sanzhang-zhi)를 설립하여 정확한 인구 등록을 작성하고 마을 사회를 국가 행정에 통합했다.[15] 이러한 정책은 평민에 대한 국가의 통제를 크게 강화하고, 장기적으로 농업 생산량과 세입을 증대시켰으며, 북부 농촌에 거주하며 세금 징수를 피하던 지역 귀족들의 경제력을 무너뜨렸다.[16][17] 북위는 이러한 제도적 기반을 바탕으로 왕조의 멸망 이후에도 존속되었으며, 수나라가 589년에 중국을 통일하는 데 기여했다.493년, 도읍을 평성에서 낙양으로 옮기고, [15] 효문제는 그의 후계자들이 지속적으로 추진한 체계적인 한화 정책을 수립하였다.[15] 선비족의 전통은 대부분 버려졌고, 왕족은 성을 원씨로 바꾸면서 한화를 한 단계 더 발전시켰다. 중국 가문과의 결혼이 장려되었으며, 불교 사찰이 도교를 국가 종교에서 밀어내고 곳곳에 나타나기 시작했다.[15]

{{여러 이미지|한 줄당=2|전체 너비=350|캡션 정렬=가운데

| 정렬 = 오른쪽

| 방향 =가로

| 머리글=

| 이미지1 = NorthernWeiMaitreya.JPG

| 캡션1 =

| 이미지2 = NorthernWei489.JPG

| 캡션2 =

| 바닥글=북위 불(미륵(443년), 그리고 불교 조각상 (489년). 도쿄 국립 박물관.

}}

효문제 사후 어린 효명제를 대신해 섭정한 영태후는 정치를 하면서 불교에 심취해 전국에 사탑을 건립하여 재정을 어지럽혔다.[15] 그로 인해 국내에 도적들이 봉기하고, 그동안 누적된 한화정책에 대한 선비족의 불만은 523년에 일어난 6진의 난을 초래하여 북위 멸망의 원인이 되었다. 영태후는 효명제를 독살하고 황제를 두 번이나 바꿔 세우지만, 육진의 난의 진압 과정 중 대군벌로 성장한 삭주의 이주영이 군사를 일으켜 영태후에 맞서 효장제를 옹립하였다. 528년에 낙양을 함락시키고, 영태후와 영태후가 세운 황제를 황하에 빠뜨려 죽이고, 승상 이하 대신 1천여 명을 몰살하니, 역사에서는 이를 하음의 변이라고 한다.

2. 4. 북위의 분열과 멸망

영태후는 효명제를 대신해 섭정하면서 불교에 심취하여 재정을 어지럽혔다. 이로 인해 도적들이 봉기하고, 급진적인 한화정책에 대한 선비족의 불만이 누적되어 523년 6진의 난이 일어났다.6진은 북위의 수도 평성을 지키던 6곳의 군사기지로, 왕실 계통의 유력자들이 국경을 지켰기에 대우가 좋았다. 그러나 한화정책과 수도 이전으로 대우가 소홀해지면서 불만이 누적되어 육진의 난을 초래했다.

영태후는 효명제를 독살하고 황제를 두 번이나 바꿔 세웠지만, 육진의 난 진압 과정 중 군벌로 성장한 삭주의 이주영이 군사를 일으켜 효장제를 옹립하였다. 528년 이주영은 낙양을 함락시키고, 영태후와 그녀가 세운 황제를 황하에 빠뜨려 죽이고, 승상 이하 대신 1천여 명을 몰살했는데, 이를 하음의 변이라고 한다.

이주영은 6진의 난을 평정하고 진양(晉陽)에서 조정과 효장제를 마음대로 휘둘렀으나, 이주씨 휘하의 장군 고환이 그 폭정을 비판하며 이주씨와 대립하고 532년 낙양에 들어와 절민제를 폐위하고 효무제를 세웠다. 고환은 이주씨 일당을 격파하여 정권을 장악했다.

그러나 효무제는 고환의 전횡을 싫어해 낙양을 탈출해 장안으로 도망쳐 우문태에게 의지하자, 고환은 효정제를 옹립하고 534년 수도를 업으로 옮겼다. 같은 해 우문태는 효무제를 살해하고 문제를 즉위시키니, 북위는 동위, 서위로 분열되었다.

동위의 정권은 발해 고씨가 장악했고, 고환의 아들 고양이 승상이 되어 550년에 효정제로부터 제위를 빼앗아 북제를 건국했다. 서위에서도 정권은 우문씨가 차지하여, 우문태의 아들 우문각이 556년에 공제를 폐위하고 다음 해 북주를 건국하여 동서 양위는 멸망했다.

3. 정치

북위 초기에는 선비족의 전통을 이어받아, 부족장들의 회의를 통해 정책을 결정하는 등 부족 연맹의 성격이 강했다. 관료들은 봉급을 받지 못하고 백성들로부터 직접 필요한 물품을 징발해야 했으며, 이는 관료들의 부패를 심화시키는 요인이 되었다. 제국 건국 2세기 후에야 국가가 관료들에게 봉급을 지급하기 시작했다.[12] 황후는 황제의 총애나 출신 귀족에 따라 임명되지 않고, 황금 조각상을 직접 주조하는 의식을 통해 신의 총애를 받은 황실 첩만이 황후가 될 수 있었다.[12] 모든 남성은 민족에 관계없이 머리카락을 땋아 머리 위에 둥글게 말아 올린 다음, 그 위에 모자를 쓰도록 하는 명령을 받았다.[12] 황태자가 책봉되면 생모는 자살해야 하는 모사자귀(母死子歸) 제도가 시행되었다. 이는 외척 세력의 발호를 막기 위한 조치였으나, 항상 시행된 것은 아니었다.[12] 그 결과 황제에게는 어머니가 없었기 때문에, 황제들은 종종 유모에게 "보태후(保太后, ''bǎo tài hòu'')"라는 존칭을 부여했다.[12]

탁발규는 예성에 중국식 수도를 건설한 후 부족의 자율성을 깨고자 했다. 백성을 여덟 개의 인위적인 부족으로 재편하여 수도 주변에 강제로 정착시켰으며, 이는 군사 단위로 사용되었다. 또한 전통적인 부족 지도자들을 제거했다. 이러한 개혁은 부족의 충성심을 왕조에 대한 충성심으로 바꾸는 데 기여했다.[13]

북위는 전 왕조의 구품관인법을 사용하여 부유하고 명망 있는 한족 가문에게 세습된 품계에 따라 관직을 부여했다. 관리들은 또한 하위 관리를 임명하는 것과 같은 상당한 자율성을 부여받았다.[18]

북위 시대, 중국 북부의 지방 사회는 문관 관료가 아닌 군사적 연고에 의해 통치되었으며, 현지 한족 귀족 가문은 선비족 황제와 함께 권력을 공동으로 통치하고 통제했다. 한족 귀족 가문은 선비족 황제가 위임한 막강한 군사력과 행정력을 바탕으로 사적 봉토(지방 관할 구역)를 통치했다. 선비족 황제는 또한 자신의 선비족 유목민 전사들을 세습 군사 계급으로 만들고 부족 충성을 없앴다. 5세기 중반, 중원 인구가 다시 증가하면서 한족 귀족들이 북위 황제에 의해 정부 요직에 임명되기 시작하자 선비족 귀족들은 당황했다.

한족 평민들은 311년 낙양 함락 이후 지역 사회가 방어를 위해 호족에게 의존하게 되면서, 호족의 우보(塢堡) (요새화된 정착지)에서 부곡(部曲) (무장 사병)으로 충성을 맹세하기 시작했다. 맹세는 요새 마을을 연합으로 묶은 최고 사령관들 간의 동맹에서 이루어졌다.[14] 호족들은 전투가 끝난 후에도 예속된 사병들의 복무와 충성을 유지했다. 황제에 대한 복종은 마을 구성원이라는 개념에 의해 대체되었다. 호족들은 군대에 관련 없는 예속민, 사적 종속민, 그리고 동족 친족을 모두 거느렸다. 하북성 남서부 태항산 산기슭의 50~60평방 리의 농경지가 한족 귀족 조군 이씨 가문의 수천 명의 구성원에 의해 봉토로 편입되었으며, 이끄는 자는 가문의 방계 지도자인 이현부였다. 씨족 충성은 지역 호족에 의해 광범위하게 활용되었다.[14] 이현부는 형에게 장교직과 지위를 물려받지 못했음에도 불구하고 씨족에 의해 종주(宗主) (씨족장)로 선출되었다. 이현구와 다른 호족들이 지방 질서를 통제했고, 북위 선비족 군주는 그들에게 의존해야 했다. 북위는 그들에게 봉토 내에서 공식적으로 태수 직함을 부여했다.

산서성과 하북성에서 호족 가문은 더욱 강력해졌고, 지방 사회는 그들에 의해 지배되었으며, 북위의 후원으로 인해 연대감이 더욱 강화되었다. 지역 한족 귀족 호족 가문과의 이러한 관계는 북위 국가 자체가 직접 통제하는 병력과 수입의 부족을 초래했다. 특히 460년대 이후 유송이 화북과 산동을 점령하면서 북위는 병력과 세수를 필요로 했다. 귀족, 관리, 공훈 장군은 전쟁 포로로부터 많은 수의 이호(隸戶) 또는 동례(僮隸) (노예)를 선비족 유목민 전통에 따라 전쟁 중에 받았다. 과거와 비교했을 때, 이러한 노예들은 북위 시대의 농업 인구의 상당 부분을 차지했다. 장인, 직조공, 염전 노동자, 연예인, 서기로 구성된 자호(雜戶) (역민) 또한 북위에 의해 포획된 전쟁 포로 사이에서 세습 직업이 되었으며, 개인적으로 연예인과 장인은 호족 가문에 배속되었다. 북위 시대의 몇 안 되는 독립 농민들은 선비 귀족과 한족 귀족 가문이 대부분의 인구를 사병으로 통제했기 때문에 국가의 요역에 시달렸다.

북위는 473년 한족 자유민을 징병하여 희박한 선비족 전사를 지원하려 했지만, 이는 한족 농민들이 징병과 요역을 피하기 위해 사병이 되면서 호족들이 더 많은 사적 종속민을 얻는 결과를 낳았다. 이 지역은 문명태후(438-90)의 개혁이 이루어진 지역이었다.[14] 그녀는 국가를 한족 스타일의 관료적 중앙 집권 제국으로 만들려고 노력했다. 그녀는 손자 효문제의 섭정으로 재위하며 북위 정부에 한족 귀족들을 참여시켰다. 수도는 효문제에 의해 493년 평성에서 중원의 낙양으로 이전되었다.[14]

북위 효문제의 한화 정책 이후, 북위는 중앙 집권적인 관료제를 강화하고 황제의 권력을 강화했다. 이러한 한화 정책의 일환으로 기존의 관습과 전통은 점차 폐지되었다.

사병(부곡) 제도는 신나라에서 당나라까지 존재했으며 북위의 일부였다.[36]

3. 1. 균전제와 삼장제

북위는 선비족이 중국 내륙에서 패권을 확보한 후, 펑태후(438-490, 문명 태후)의 통치 하에 485년-486년에 걸쳐 개혁을 단행하여 재정 기반을 강화하고 지방 사회에 대한 국가 침투를 강화했다.[14]

이 개혁의 핵심은 "균전제"와 "삼장제"였다. 485년에 발표된 균전제(''juntian zhi'')는 국가가 버려진 토지나 경작되지 않은 토지를 농민에게 재분배하고, 곡물, 직물, 노동력 형태로 세금을 납부하게 하는 제도였다.[14] 원칙적으로 각 가구는 노동력에 비례하여 토지를 지급받았다. 성인 남성 1인당 경작을 위한 토지(40무, 약 1.1헥타르)가 주어졌고, 성인 여성에게는 그 절반이 할당되었다. 이 토지는 특정 연령에 도달하거나 사망하면 국가에 반환되었다. 또한, 견직물 생산을 위한 토지(10무 또는 20무)는 "뽕나무 토지"와 "삼 토지" 두 가지 형태로 제공되었으며, 뽕나무 토지는 상속이 가능했다. 노예와 소를 소유한 가구는 더 많은 토지를 받았고, 토지가 비옥하지 않거나 인구가 적은 지역에서는 토지 할당량이 증가했다. 토지 매매는 금지되었으나, 일부 상황에서 재임대는 허용되었다. 토지 할당은 매년 가구 구성과 소의 수 변화에 따라 조정되었다.[14]

486년에 시행된 삼장제(''sanzhang-zhi'')는 인구 등록을 정확히 하고 마을을 국가 행정에 통합하기 위해 고안된 제도였다.[15] 5가구를 1린(隣)으로, 5린을 1리(里)로, 5리를 1당(黨)으로 편성하고, 각 단위에 정부가 임명하는 장(長)을 두어 호구 파악, 조세 징수, 부역 동원, 빈민과 고아 구제 등을 담당하게 했다. [15]

이러한 펑 태후의 개혁은 농업 생산량과 세입을 장기적으로 증대시켰고, 세금 징수를 피하며 통제를 받지 않던 지역 귀족들의 경제력을 약화시켰다. 북위는 개혁 이후 등록된 인구를 500만 가구 이상으로 두 배 늘렸다.[16][17] 북위가 마련한 이러한 제도적 기반은 왕조 멸망 이후에도 존속되었으며, 수나라가 589년에 중국을 통일하는 기반이 되었다.

4. 사회·문화

북위 왕조는 수나라에 의한 중국 통일 이전의 북조 왕조 중 가장 오래 존속했고 가장 강력했다. 가장 중요한 유산은 섭정 풍태후 아래에서 도입되었고 그녀의 후계자들에 의해 지속된 대대적인 개혁이었다. 왕조는 공식적으로 557년에 멸망했지만, 이러한 개혁, 특히 균전제는 서기 8세기 중반까지 지속되었다. 이 개혁은 권력이 지방의 강자에게 분산되고 정치적 분열과 같은 이전 시대(서기 2~5세기)의 봉건주의와 관련된 경향을 되돌리면서 중국의 정치 발전을 완전히 재편했다.[44] 역사가들은 일반적으로 북위 왕조가 수나라 아래에서 중국의 최종 통일을 위한 토대를 마련한 것으로 평가한다. 예를 들어, 레이 황은 이러한 개혁이 "재건된 제국의 인프라"를 가져왔고, 수나라의 양견과 같은 북위 이후의 새로운 통치자들이 개혁을 통해 확보된 "대부분의 농업 자원과 농민 인력"을 물려받아 중국 전체를 통일하게 되었다고 지적했다.[44]

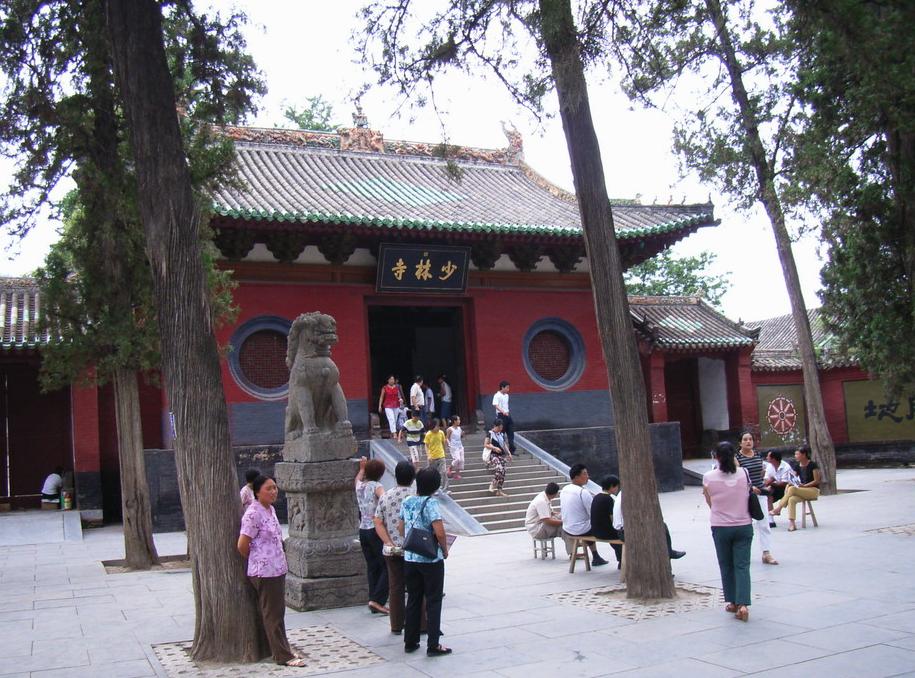

운강 석굴, 용문 석굴, 소림사, 숭악사탑과 같은 중국의 가장 중요한 유산 중 다수가 북위에 의해 건설되었다. 제민요술과 중국 지리에 대한 기념비적인 저서인 수경주와 같은 중요한 책들이 이 시대에 쓰여졌다.

화목란의 전설은 북위 시대에 기원하며, 목란은 남장을 하고 늙은 아버지 대신 위나라 군대에 들어가 유연의 침략으로부터 중국을 방어한다.

4. 1. 한화 정책

북위가 성장하면서 황제는 한족의 제도와 조언자를 원하게 되었고, 최호 (381–450)는 대동 궁정의 고문으로서 이 과정에 큰 역할을 했다.[15] 그는 북위에 한족의 행정 방법과 형법을 도입했을 뿐만 아니라 450년까지 지속된 도교 신정 국가를 만들었다. 한족 제품에 대한 매력, 왕실의 사치 취향, 당시 중국 문화의 위상, 그리고 도교는 모두 북위에서 중국의 영향력이 커지는 요인이었다. 중국의 영향력은 494년 수도를 낙양으로 옮기면서 가속화되었고, 효문제는 그의 후계자들이 지속적으로 추진한 체계적인 한화 정책을 수립하여 이를 이어갔다.[15]효문제의 한화 정책은 선비족의 전통 문화를 약화시키고 한족 문화를 장려했다. 선비족의 복장, 언어, 성씨를 한족식으로 바꾸고, 한족과의 혼인을 장려했다. 왕족은 성을 원씨로 바꾸면서 한화를 한 단계 더 발전시켰다. 480년대에 한족 엘리트들이 선비족 탁발 왕실의 딸들과 결혼하도록 주선하기 시작했다.[20] 북위의 탁발 선비족 공주 중 50% 이상이 남조의 중국 황실 가문과 귀족 출신으로, 북위에 투항하여 북위로 이주한 남부 한족 남성과 결혼했다.[21] 유송 왕족 유휘(劉輝)는 북위의 난릉 공주(蘭陵公主)와 결혼했고,[22][23][24][25][26][27] 화양 공주(華陽公主)는 진나라(266–420) 왕족의 후손인 사마비(司馬朏)와 결혼했으며, 북위 효장제의 누이인 수양 공주는 양나라의 통치자 양 무제의 아들인 소종(蕭綜)과 결혼했다.[28] 이로 인해 불교 사찰이 도교를 국가 종교에서 밀어내고 곳곳에 나타나기 시작했다. 사찰은 종종 사찰 외관이 매우 호화롭고 사치스럽게 보이도록 만들어졌다.[15] 또한 460년 이후 황제는 수도 평성 근처에 거대한 불상 조각상을 세우기 시작하여 황제가 부처의 대표이자 중국의 정당한 통치자임을 선언했다.[19]

동진이 멸망하자 북위는 한족 진나라 왕자 사마추지(司馬楚之)를 난민으로 받아들였다. 북위 공주는 사마추지와 결혼하여 사마금룡을 낳았다. 북량 흉노족 왕 저거목건의 딸은 사마금룡과 결혼했다.[30]

북위의 팔대 귀족 선비족 성씨(팔대 귀족)는 보륙고(步六孤), 해뢰(賀賴), 독고(독고), 해루(賀樓), 홀뉴(忽忸), 구목(丘穆), 갈희(紇奚), 우치(위지)였다. 그들은 중국식 성을 채택했다.

한족이 아닌 북조에서는 공자를 제사했고, 땅과 하늘도 제사했다.[31] 공자는 효문제인 탁발홍에 의해 광범위하게 존경받았다.[31] 100호의 봉토와 (숭성후) ''성인을 숭배하는 후작''의 작위가 공자의 후손에게 수여되었으며, 안회의 후손은 2명의 후손을 두었고, 공자의 후손은 495년 산둥에서 작위를 받았으며, 10호의 봉토와 (숭성대부) ''성인을 존경하는 대부''의 작위가 북위 효문제에 의해 472년에 공자의 28대손인 공승(孔乘)에게 수여되었다.[32]

구겸지 아래의 천사도와 최호가 태무제 아래에서 반불교 계획을 꾸몄다.[33] 북쪽의 천사도는 북위 태무제 아래에서 불교를 박해할 것을 촉구하며 불교와 부처를 사악하고 반안정적이며 반가족적인 것으로 공격했다.[33] 최호와 구겸지의 반불교 운동이 실패했음에도 불구하고 천사도에 대한 금지는 없었다.[33]

이 무렵 도사 구겸지가 도교 교단을 확립하고, 한인 관료 최호와 결탁하여 태무제에게 진언하여, 폐불이 단행되었다. 이것이 삼무일종의 법난의 시작이다. 최호는 남조를 모델로 한 귀족 사회의 창설을 성급하게 추진했고, 더 나아가 선비족과 한족의 융합을 목표로 '''한화 정책'''을 추진했지만, 국사 편찬 과정에서 선비족을 노하게 한 결과, 450년에 주살되었다.

그 후 혼란이 이어졌지만, 효문제를 옹립한 풍태후가 이를 수습했다. 그리고 풍태후는 유교적 예제를 채용하고, 균전제를 시행했으며, 삼장제를 확립했다. 풍태후의 사후, 친정을 시작한 효문제는 더욱 급격한 한화 정책을 추진했다. 효문제의 한화 정책은 선비의 복장이나 언어 사용 금지, 한족풍 일자 성의 채용 등, 모두 선비와 한인의 융합 정책이었지만, 선비인들의 국수주의적 반발과 반동을 불러일으켰고, 후일의 육진의 난의 요인이 되었다. 493년, 도읍을 평성에서 낙양으로 옮겼다.

4. 2. 불교와 도교

북위는 불교를 적극적으로 수용하고 장려했다.[47] 3대 태무제에 의한 폐불 이후, 역대 황제들은 불교를 독실하게 숭배하여, 5세기 말부터 6세기 초에는 운강이나 용문과 같은 거대한 석굴사원을 건설했다.[47] 이는 당나라와 함께 중국 불교의 최성기로 이어졌다. 제4대 문제는 승관 담요의 건의로 평성 근교 암벽에 "담요오굴"(운강석굴의 제16-제20굴)을 건립했는데, 이곳에서는 육체나 의복 표현에 간다라 미술 · 굽타와 같은 인도 불교 미술의 영향이 짙게 나타난다.석굴사원에서는 동굴 내부에 불상이나 불탑을 조각하고, 주변을 벽화나 부조로 장식하는 가람 형식이 널리 융성하여, 불교 문화가 중국에 널리 퍼졌다.

제6대 효문제는 낙양으로 천도한 후 급속한 한화 정책을 추진하면서 낙양 교외에 용문석굴을 조영했다. 용문석굴에는 북위 시대와 당나라 시대의 가람이 있는데, 북위 시대의 빈양중동에서는 한풍의 전통이 존중되어 가늘고 길게 찢어진 눈, 둥근 어깨, 목의 늘어짐 등 상징주의적인 표현이 나타난다. 사실성을 배제한 중국풍의 불상은 여기서 완성을 보았고, 널리 동아시아 여러 나라에 전파되었다. 일본에서는 이 양식을 특히 "북위 양식"이라고 부른다.

북위 시대의 예술은 무역로를 통해 인도와 중앙 아시아의 전통의 영향을 받았다.[47] 파르티아 제국의 선교사 안식고의 후손인 안퉁(安同)이라는 중앙 아시아인(胡)은 북위 초대 황제 탁발계(370-409)의 정치 고문이었다.[46] 펑허투의 무덤과 같이, 북위 무덤에서 수많은 중앙 아시아 유물이 발견되었다.[30] 북위 시대에 서방 유물의 유입이 가장 활발했던 시기는 대략 서기 450년경 유연의 패배 이후로 여겨지는데, 이는 호탄, 카슈미르, 사산 제국에서 외교 사절단과 상인 대상의 대상(隊商)의 방문을 가능하게 했다.[30] 또한 북위는 439년에 북량을 격파했을 때 수도 우위, 간쑤에서 많은 수의 소그디아 상인을 포획하여 다퉁에 있는 자신들의 수도로 이주시켰고, 이를 통해 무역을 촉진했다.[48]

4. 3. 귀족 문화

4. 4. 일본과의 관계

일본 문화와 북위 문화 사이에는 여러 관련성이 지적되고 있다.[49]후쿠오카현 (지쿠시국) 레이센지(히코산)는 531년(게이타이 천황 25년)에 북위의 선정 상인이 창시한 것이다.[49] 이토 주타에 따르면, 호류지의 불상 등 일본에 남아있는 여러 불상은 북위 양식인 것이 많다. 호류지는 원래 백제 양식이었으나, 임신 정변 시기에 화재를 입어, 재건 후에는 북위 양식이 되었다.[49] 스기야마 마사아키에 따르면, 일본의 겐지라는 황별 씨족의 흥기는, 북위의 태무제가 동족의 원가에게 원씨 성을 쓰도록 한 것에 영향을 받았을 가능성이 있다.[49]

북위의 국가 체제는 일본 고대 조정의 모범이 되었다. 이 때문에 북위의 연호·황제 시호·제도와 일본의 연호·황제 시호·제도에는 많은 공통점을 볼 수 있다. 헤이조쿄, 쇼무 천황, 사가 천황, 덴표, 진키 등이 그 예이다.[49]

5. 역대 황제

황시(皇始) 396년 - 398년

천흥(天興) 398년 - 404년

천사(天賜) 404년 - 409년

신서(神瑞) 414년 - 416년

태상(泰常) 416년 - 423년

신가(神䴥) 428년 - 431년

연화(延和) 432년 - 434년

태연(太延) 435년 - 440년

태평진군(太平真君) 440년 - 451년

정평(正平) 451년 - 452년

흥광(興光) 454년 - 455년

태안(太安) 455년 - 459년

화평(和平) 460년 - 465년

황흥(皇興) 467년 - 471년

원굉

승명(承明) 476년

태화(太和) 477년 - 499년

정시(正始) 504년 - 508년

영평(永平) 508년 - 512년

연창(延昌) 512년 - 515년

신귀(神龜) 518년 - 520년

정광(正光) 520년 - 525년

효창(孝昌) 525년 - 527년

무태(武泰) 528년

영안(永安) 528년 - 530년

영흥(永興) 532년

영희(永熙) 532년 - 535년