브라운송어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

브라운송어는 학명 Salmo trutta로, 유럽, 아시아, 아프리카 북부 등지에 분포하는 연어과 물고기이다. 1758년 칼 폰 린네에 의해 처음 분류되었으며, 하천, 바다, 호수 등 다양한 환경에 적응하여 서식한다. 브라운송어는 전 세계적으로 낚시 대상 어종으로 인기가 높으며, 여러 지역에 외래종으로 도입되었다. 하지만 도입된 지역에서는 토착 어종과의 경쟁, 유전자 침입 등의 문제를 야기하기도 한다. 한국에는 1892년 북미산 물고기의 알에 섞여 들어온 것으로 추정되며, 재래종과의 교잡, 생태계 교란 등의 우려가 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 파키스탄의 물고기 - 잉어

잉어는 동아시아에 널리 분포하는 민물고기로, 하천 중류 이하의 진흙 바닥을 선호하며, 길조의 상징으로 여겨지며, 다양한 요리 재료로 활용되며, 기생충 감염 위험에 주의해야 한다. - 파키스탄의 물고기 - 제브라피쉬

제브라피쉬는 남아시아 원산의 잉어과 민물고기로, 청색 줄무늬가 특징이며, 과학 연구의 모델 생물로 널리 사용될 뿐 아니라 관상어로서도 인기가 높다. - 연어속 - 송어

송어는 연어과에 속하며 흑색 반점을 가진 어류로, 강해형과 육봉형이 있으며 동해안에서 어업 대상이며, 개체 수 감소로 보전 노력이 필요한 종이다. - 연어속 - 산천어

산천어는 몸길이 약 40cm로 검은 반점과 나뭇잎 모양의 얼룩무늬를 가지며, 맑고 차가운 물에서 서식하고 낚시 대상어로 인기가 높으며, 튀김, 소금구이 등으로 요리되고 지자체의 어류로 지정되기도 한다. - 미국의 물고기 - 바다칠성장어

바다칠성장어는 턱이 없는 원구류 어류로 흡반 모양의 입으로 다른 어류의 혈액을 섭취하며, 북대서양과 서대서양, 유럽과 북미 해안에 분포하고, 강에서 유생 시기를 거쳐 바다에서 기생 생활을 한 뒤 산란을 위해 다시 강으로 돌아오는 강해성 어류이지만, 북미 오대호에서는 침입종으로 분류되어 방제 노력이 진행 중이다. - 미국의 물고기 - 무지개송어

태평양 연안이 원산지인 무지개송어는 연어목 연어과에 속하는 어종으로, 다양한 아종과 품종이 있으며, 서식 환경에 따라 담수 생활 개체와 바다를 오가는 스틸헤드로 나뉘고, 식용 및 스포츠 낚시 대상어이자 침입종으로 간주되기도 한다.

| 브라운송어 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Salmo trutta |

| 명명자 | Linnaeus, 1758 |

| 보전 상태 | 최소 관심(LC) |

| 형태 (모프) | |

| 이명 | |

| 한국 상황 | |

| 환경부 지정 | 생태교란종 |

2. 분류

브라운송어의 학명은 ''Salmo trutta''이다. 종소명 ''trutta''는 송어를 뜻하는 라틴어 ''trutta''에서 유래했다. 베흐네(2007)는 브라운송어가 칼 린네가 1758년판 ''자연의 체계''에서 묘사한 최초의 송어 종이라고 언급한다. ''자연의 체계''는 동물에게 이명법 체계를 확립했다. ''Salmo trutta''는 바다로 이동하는 브라운송어의 역이동 형태를 설명하는 데 사용되었다. 린네는 1758년에 강에 사는 형태를 ''Salmo fario'', 호수에 사는 형태를 ''Salmo lacustris''로 명명하기도 했다.

3. 분포

브라운송어의 원산지는 북쪽 노르웨이, 백해에서 북극해에 있는 러시아의 지류에서 아프리카 북부의 아틀라스 산맥까지 뻗어 있다. 원산지의 서쪽 한계는 북대서양의 아이슬란드이며, 동쪽 한계는 아프가니스탄과 파키스탄의 아랄 해 지류에 있다.[7]

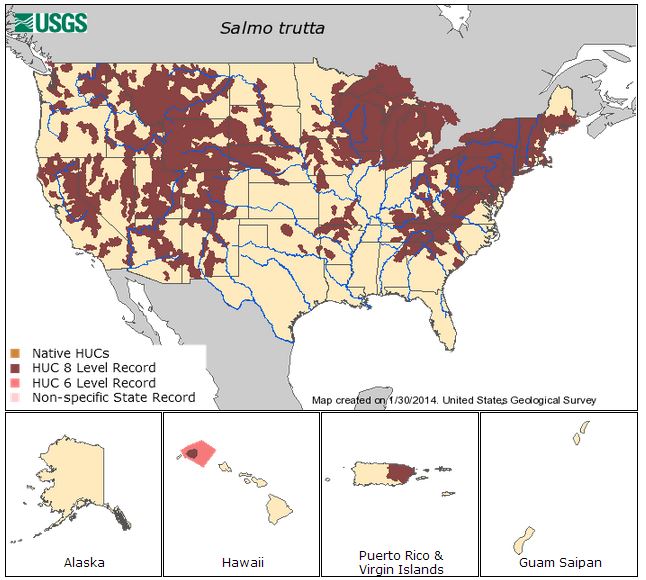

브라운송어는 북아메리카, 남아메리카, 오스트랄라시아, 아시아, 남아프리카, 동아프리카 등 세계 각지의 적합한 환경에 광범위하게 도입되었다. 도입된 브라운송어는 많은 도입 국가에서 자생 개체군을 형성했다.[8] 1864년 오스트레일리아에 처음 도입되었고, 이친 강에서 온 브라운송어 알 1,500개 중 300개가 콘월주 팔머스(Falmouth, Cornwall)에서 멜버른으로 항해하는 범선 ''노퍽''호에서 4개월간의 항해를 거쳐 살아남았다. 1866년까지 171마리의 어린 브라운송어가 플렌티 강 부화장에서 살아남았고, 같은 해 38마리가 데르웬트 강의 지류에 방류되었다. 1868년까지 플렌티 강은 브라운송어의 자생 개체군을 보유하게 되었고, 이는 오스트레일리아와 뉴질랜드 강에 브라운송어를 지속적으로 도입하는 종자원이 되었다.[9] 1890년과 1892년에는 나탈 식민지와 케이프 지방(Cape Province) (현재의 남아프리카 공화국)에 성공적으로 도입되었다. 1909년까지 브라운송어는 케냐의 산악 지역에 정착했다. 1868년 인도 북부의 히말라야 산맥에 처음 도입되었고, 1900년까지 카슈미르와 마드라스에 정착했다.[10] 1950년대와 1960년대에 프랑스 지질학자인 Edgar Aubert de la Rüe|에드가르 오베르 드 라 뤼프랑스어는 남부 인도양의 외딴 케르겔렌 제도에 여러 종류의 연어과 어류를 도입하기 시작했다. 도입된 7종 중 브룩송어와 브라운송어만이 살아남아 야생 개체군을 형성했다.[11]

3. 1. 아메리카로의 도입

캐나다에는 1883년 뉴펀들랜드에 처음 도입되었으며, 유콘 준주와 노스웨스트 준주를 제외한 지역에 분포한다.[9] 남아메리카에는 1904년 아르헨티나에 도입되었으며, 칠레, 페루, 포클랜드 제도에 정착했다.[9] 20lbs을 초과하는 바다로 이동하는 브라운송어는 현지 낚시꾼들에 의해 정기적으로 잡힌다.

미국에는 1883년 뉴욕에서 처음 도입되었다. 뉴욕의 양식업자이자 낚시꾼인 프레드 매더가 미국 어류 위원회 위원장인 스펜서 풀러턴 베어드의 지시하에 Deutscher Fischerei-Verband|독일 어업 협회de 회장인 루시우스 폰 베르 남작으로부터 브라운송어 알을 입수했다. 폰 베르 브라운송어는 바덴-뷔르템베르크 지역의 검은 숲 산간 계류와 대형 호수에서 왔다.[7] 이 알은 롱아일랜드에 있는 콜드 스프링 부화장, 캘러도니아, 뉴욕에 있는 세스 그린이 운영하는 부화장, 노스빌, 미시간에 있는 부화장에서 처리되었다.[7] 1884년에는 "폰 베르" 브라운송어 알이 추가로 수송되었고, 1885년에는 스코틀랜드 로흐 레벤에서 온 브라운송어 알이 뉴욕에 도착하여 같은 부화장으로 배포되었다. 이후 몇 년 동안 스코틀랜드, 잉글랜드, 독일에서 추가 알이 미국 부화장으로 수송되었다.[7]

1884년 4월, 미국 어류 위원회는 4900마리의 브라운송어 치어를 미시간 주의 페레 마르케트 강의 지류인 볼드윈 강에 방류했다. 이는 미국 수역에 브라운송어를 방류한 최초의 사례였다. 1884년과 1890년 사이에 브라운송어는 미국 전역의 적합한 서식지에 도입되었고,[7] 1900년까지 38개 주와 2개의 준주가 브라운송어 개체군을 확보했다. 이들의 적응력은 이러한 도입의 대부분이 야생의 자립 가능한 개체군을 형성하는 결과를 낳았다.[9]

4. 생태

브라운송어는 일생의 대부분을 담수에서 보내는 하천형(''fario''), 바다로 이동하는 강하형(''trutta''), 호수나 늪을 주 서식지로 하는 강호형(''lacustris'')으로 나뉜다.[47] 강하형 개체는 산란을 위해 담수로 돌아오며, 강호형 개체는 호수에서 강으로 거슬러 올라가거나 호수 기슭에서 산란한다. 하천형도 다른 지역으로 이식될 경우 강하형이 될 수 있다.

보통 유럽과 아시아에 서식하는 것으로 알려져 있지만, 실제로는 극지방 근처까지 회유한다. 그리스나 에스토니아에는 바다와 멀리 떨어진 담수에서만 생활하는 개체도 있다. 멸종 위기 종으로 지정되지는 않았지만, 일부 지역에서는 서식지 파괴나 남획 등으로 개체 수가 감소하고 있다. ''fario''형은 비교적 차갑고 산소가 풍부한 물을 선호하며, 특히 산지의 큰 물줄기에 많지만, 다른 연어과 어류의 최적 온도보다는 따뜻한 15.5°C~18.3°C 정도이다.

표준적인 크기의 물고기로, 어떤 지역에서는 20kg 이상이 되기도 하고, 작은 강에서는 1kg 이하의 개체도 있다. 국제 게임 피쉬 협회(IGFA)의 공인 기록으로는, 1992년 5월 아칸소주 리틀 레드 강에서 잡힌 18.25kg의 개체가 있다.

4. 1. 생활사

브라운송어의 성숙 기간은 수컷이 1~2년, 암컷이 2~3년이며, 수명은 5~8년이다.[47] 겨울철(11월~2월)에 산란하며, 2~3월 초순에 부화한 치어는 4~5월경에 부상한다. 부상 후 담수에서 생활하며, 1년에 10cm, 2년에 20cm, 3년에 25~30cm 정도로 성장한다. 왕연어, 은연어처럼 1년 정도를 담수에서 보낸 후 스몰트화된 개체는 강으로 내려가지만, 서식지가 한랭지인 경우에는 1~2년 정도 더 담수 생활을 하는 경우도 보고되고 있다.1년생 이후의 생활사는 "1. 종생 하천 잔류(회유 범위는 좁음)", "2. 종생 하천 잔류(회유 범위는 약간 넓음)", "3. 강하형", "4. 강하형"의 4가지 유형으로 나뉜다.[47] 강하형 개체의 일부는 미성숙 개체로, 해수 온도 저하에 따라 염분 내성이 저하되어 월동 목적으로 하천 하류역에 체류하는 것으로 생각된다.[47]

바다를 회유하는 개체는 크기가 약간 크고, 수명도 길다. 브라운송어는 낮과 밤 모두 활동하며, 하루 종일 먹이를 먹는다. 담수에서는 강바닥의 무척추동물, 작은 물고기, 개구리, 수면 근처를 나는 곤충류 등도 먹는다. 30cm를 넘으면 어식성이 강해진다고 알려졌지만, 20cm를 넘으면 강한 어식성을 나타낸다(수역에 따라 12cm의 보고도 있다).[44]

나가노현 아즈사가와 상류[45], 홋카이도 시레토코 반도, 아키타현에서는 천연 열목어와의 잡종이 확인되었다. 또한, 수산 시험장의 내병성을 높인 품종 개발을 목표로 한 인위적인 잡종 사례에서도 무지개송어, 열목어와의 잡종도 가능하다.[46]

(재)하천 환경 관리 재단 등의 그룹이 2006년과 2007년에 도기리치 강, 구네베츠 강, 하코다테 만을 중심으로 한 수역에서 실시한 조사 결과는 다음과 같다.[47]

- 성장이 좋은 개체는 0세어의 봄부터 스몰트화하여 강으로 내려가지만, 대부분은 1년 정도를 담수에서 생활하며, 1세어의 3월부터 6월에 강으로 내려간다.

- 42개체(0세부터 3세어)의 이석을 분석한 결과, 17개체는 1번째 강하 이력이 확인되었고, 25개체에서는 강하 이력이 확인되지 않았다.

- 해상 포획 1개체와 하천 소상 중이던 2개체에서는 여러 번의 강하 이력을 확인했다.

그러나, 강하 개체가 다른 하천으로 소상하고 있는지, 그리고 자연 번식하고 있는지는 확인할 수 없었다.

4. 2. 먹이

브라운송어는 낮과 밤 모두 활동하며, 기회주의적 포식자이다. 담수에서는 강바닥의 무척추동물, 작은 물고기, 개구리, 쥐, 새, 수면 근처의 곤충류 등을 먹는다.[19] 특히 곤충 유충, 번데기, 요정, 성충을 많이 먹어 플라이 낚시의 대상이 된다. 바다에서는 주로 밤에 인공 루어를 사용하여 낚시한다. 20cm를 넘으면 강한 어식성을 나타내며, 수역에 따라 12cm부터 어식성을 보이기도 한다.[44] 갓 부화한 치어는 깔따구 유충이나 날도래 약충과 같은 작은 먹이를 먹는다.[26]5. 보존 상태

브라운송어는 멸종 위기 종으로 간주되지는 않지만, 일부 개체군은 서식지 훼손, 남획, 인공 번식으로 인한 유전자 침입 등으로 인해 다양한 수준의 스트레스를 받고 있다. 여름철 고온 현상이 빈번해지면서 용존 산소 수치가 감소하고, 충분한 기간 동안 온도가 높게 유지되며, 물고기가 더 깊고 시원하거나 빠르고 난류가 심한, 산소가 풍부한 물에 접근할 수 없는 경우 지역 개체군의 "여름철 떼죽음"을 유발할 수 있다. 이러한 현상은 오염으로 인한 강의 부영양화에 의해 더욱 악화될 수 있으며, 이는 종종 배수 유역 내 농업 비료 사용에서 비롯된다.

남획은 낚시꾼이 성숙한 암컷 물고기를 식별하여 호수나 개울로 돌려보내지 못하는 문제이다. 제거된 각 대형 암컷은 나머지 물고기가 산란할 때 수천 개의 알이 시스템으로 반환되는 것을 막을 수 있다.

작은 개울에서 브라운송어는 대형 무척추 동물의 중요한 포식자이며, 이러한 특정 지역에서 브라운송어 개체수가 감소하면 전체 수생 먹이 사슬에 영향을 미친다.[13]

지구 온난화 또한 우려 사항이다. ''S. trutta'' morpha ''fario''는 약 15.6°C에서 약 18.3°C 범위의 온도에서 산소가 풍부한 물을 선호한다.

6. 특징

브라운송어는 길고 좁은 머리를 가진 가늘고 긴 몸체를 가지고 있다. 입은 크고, 위턱에는 지그재그 패턴으로 서골치가 발달해 있다.[15][16] 미병(꼬리자루)은 대서양 연어와 달리 갈라지지 않고 델타 모양이다.[15] 옆구리에는 어두운 반점과 붉은 반점이 자주 나타나지만 꼬리까지 이어지지는 않는다.[16] 어린 브라운송어는 종종 기름지느러미에 붉은 테두리가 있고 옆구리에 어두운 반점이 있는데, 나이가 들면서 눈에 잘 띄지 않게 된다.[16]

민물 브라운송어는 반점이 거의 없고 배가 흰색인 은색에서, 황갈색을 띠며 물고기 배는 크림색 흰색으로 변색되며 중간 크기의 반점이 밝은 후광으로 둘러싸인 형태까지 색상이 다양하다. 더 은색을 띠는 형태는 무지개 송어로 오인될 수 있다. 지역 변종으로는 더 큰 지느러미, 더 날씬한 몸체, 짙은 검은색 반점이 특징이지만 붉은 반점은 없는 소위 "로크 레벤" 송어가 있다. 유럽 대륙 품종은 밝은 황금색을 띠며 약간의 붉은 반점과 어두운 반점이 적다.

브라운송어는 중간 크기의 물고기로, 일부 지역에서는 20kg 이상으로 성장하고, 길이가 약 100cm에 달하지만, 많은 작은 강에서는 성숙한 무게가 1kg 이하인 것이 일반적이다. ''S. t. lacustris''는 평균 길이가 40cm에서 80cm이며 최대 길이는 140cm이고 약 약 27.22kg에 달한다.

브라운송어는 20년 동안 살 수 있지만, 대서양 연어와 마찬가지로 수컷의 높은 비율이 산란 후 사망한다.

7. 양식 및 도입의 영향

브라운송어는 스포츠 낚시를 위해 북아메리카, 남아메리카, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 일본 등 여러 국가에 도입되었다. 특히 오스트레일리아나 홋카이도 등에서는 토착 어종과의 경쟁, 먹이 포식 등으로 인해 지역 담수 생태계가 파괴되어 문제가 되고 있다.[28] 홋카이도에서는 연어와 송어의 알과 치어를 활발하게 포식하기 때문에 2000년대에 들어서면서 특히 주목받고 있다.[44] 지토세 강에서는 산천어 치어가 브라운송어에게 많이 잡아먹히고 있다.[44] 도요니 호에서는 멸종 위기종 일본 가재를 포함한 다른 갑각류에 대한 영향이 우려되고 있다.[53]

양식 브라운송어는 수정란 수정 직후 수온을 높이거나 압력 충격을 주는 방식으로 불임 삼배체로 생산되기도 한다. 이는 야생 개체군과의 교잡을 막기 위한 조치이다. 그러나 삼배체는 이배체와 먹이, 공간 등을 두고 경쟁하며, 산란 행동을 방해할 수도 있다. 회유성 브라운송어는 양식 연어와 송어에 기생하는 바다 이(사케지라미영어)에 감염되기 쉬워져 개체수가 줄어들고 있다.

일본에는 1892년 북미산 물고기 알에 섞여 들어온 것으로 추정된다. 일본에서는 공공기관이 아닌 개인이나 업자가 낚시를 목적으로 방류하는 경우가 많다.[48] 홋카이도지토세 강의 지류에서는 1980년대 후반에 방류된 브라운송어가 자연 번식하며 토착종인 열목어를 상류로 몰아내고 서식지를 확대하고 있다.[49][50][51]

8. 낚시

브라운송어는 수 세기 동안 유럽에서 인기 있는 스포츠 피쉬였다. 로마 작가 아일리언 (서기 200년경)은 ''동물의 본성에 대하여(On the Nature of Animals)''에서 "점박이 피부를 가진 물고기"를 언급하며, 이는 마케도니아에서의 플라이 낚시 사례를 설명한 것으로 여겨진다.[30] 줄리아나 버너스 수녀 (O.S.B)의 ''낚시의 기술(Treatyse of Fysshynge with an Angle)'' (1496)에는 브라운송어 낚시에 대한 내용이 등장한다.

''Treatyse of Fysshynge with an Angle영어'' (1496)의 내용:

> 송어는 매우 섬세한 물고기이자 매우 열정적인 물어뜯는 물고기이기에, 다음에 이야기하고자 한다. 송어는 3월부터 미카엘절까지가 제철이다. 깨끗한 자갈 바닥과 물살이 빠른 곳에 서식한다.

아이작 월튼(Izaak Walton)의 ''완벽한 낚시꾼(The Compleat Angler)'' (1653)에도 "송어"에 대한 조언이 가득하다.

''The Compleat Angler영어'' (1653)의 내용:

> 송어는 국내외에서 높이 평가받는 물고기이다. 옛 시인이 포도주에 대해 말한 것처럼, 그리고 우리가 사슴고기에 대해 말하는 것처럼, 송어는 너그러운 물고기라고 정당하게 말할 수 있다. 송어는 사슴과 매우 유사하여, 사슴과 마찬가지로 제철이 있다. 송어는 사슴과 사슴의 계절에 맞춰 나타나고 사라지는 것이 관찰된다. 게스너는 송어의 이름이 독일에서 유래되었다고 말하며, 송어는 가장 빠른 물살과 가장 단단한 자갈 위에서 깨끗하고 순수하게 먹이를 먹는 물고기라고 말한다. 송어는 모든 민물고기와 경쟁할 수 있으며, 숭어가 모든 바닷물고기와 맛의 우수성과 섬세함으로 경쟁할 수 있다. 그리고 적절한 계절에, 가장 섬세한 미식가들조차 송어에게 우선권을 부여했다.

19세기 말, 미국의 낚시꾼 테오도르 고든(Theodore Gordon)은 캐츠킬의 비버킬 강(Beaver Kill)과 네버싱크 강(Neversink River) 등에서 브라운송어를 위한 드라이 플라이 기술을 완성했다.[33] 20세기 초, 영국의 G. E. M. 스큐스(G. E. M. Skues)는 ''백악질 개울의 작은 전술(Minor Tactics of the Chalk Stream)'' (1910)을 통해 브라운송어를 위한 님핑 기술을 개척했다.[34]

미국 서부에 브라운송어가 도입되면서 새로운 낚시 기회가 생겼는데, 특히 1890년 옐로스톤 국립공원의 상류 파이어홀 강(Firehole River)에 도입된 것이 성공적이었다.[36] 메리 트로우브리지 타운센드는 1897년 ''아웃팅 매거진(Outing Magazine)'' 기사에서 파이어홀 강에서 폰 베어 송어를 잡은 경험을 이야기한다.[37]

미국 내 브라운송어 도입은 그레이트 레이크스와 여러 아칸소 하류 지역 등에서 "세계적인 수준"의 어장을 만들었다.[38] 미국 밖에서는 뉴질랜드,[39] 파타고니아,[40] 포클랜드 제도에서 "세계적인 수준"의 어장이 만들어졌다.[41]

9. 한국에서의 브라운송어

한국에서는 1892년에 북미산 물고기(''Salvelinus fontinalis'')의 알에 섞여 들어온 것으로 추정된다.[48] 공적 기관 주도의 이식 방류보다는 태풍에 의한 양식장 유출[48]이나 낚시 목적의 개인 또는 업자에 의한 방류가 주를 이룬다. 재래종 연어과 어류와의 교잡, 수생 생물 포식, 서식역 경쟁 등의 문제가 우려되고 있다. 홋카이도지토세 강의 지류에서는 1980년대 후반 방류된 브라운송어가 자연 번식하며 재래종인 열목어를 상류로 몰아내고 서식지를 확대하고 있다.[49][50][51] 지토세 강에서는 산천어 (야마메) 치어가 브라운송어에게 많이 포식되고 있다.[44] 도요니 호에서는 멸종 위기종 일본 가재를 포함한 다른 갑각류에 대한 영향이 우려되고 있다.[53]

10. 잡종

브라운송어는 다른 종과 잡종을 거의 형성하지 않지만, 형성하더라도 거의 불임이다. 브룩송어와의 잡종인 타이거 송어는 예외적인 경우이다. 나가노 현 아즈사 강 상류[45], 홋카이도 시레토코 반도, 아키타현에서는 천연 열목어와의 잡종이 확인되었다. 또한, 수산 시험장에서는 내병성을 높이기 위해 무지개송어, 열목어와의 인위적인 잡종을 만들기도 한다.[46]

참조

[1]

간행물

"''Salmo trutta''"

2011

[2]

웹사이트

Synonyms of Salmo trutta Linnaeus, 1758

http://www.fishbase.[...]

Fishbase.org

2014-02-22

[3]

서적

Thesaurus of Agricultural Organisms

Chapman and Hall

[4]

서적

World Fish Farming: Cultivation and Economics

AVI

[5]

웹사이트

Lack of genetic differentiation between anadromous and resident sympatric brown trout (Salmo trutta) in a Normandy population.

http://www.edpscienc[...]

2007-05-18

[6]

서적

About Trout: The Best of Robert J. Behnke from Trout Magazine

Globe Pequot

[7]

서적

About Trout: The Best of Robert J. Behnke from Trout Magazine

Globe Pequot

[8]

웹사이트

Global Invasive Species Database-Salmo trutta-Distribution

http://www.issg.org/[...]

Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the IUCN Species Survival Commission

2014-02-01

[9]

서적

The Complete Brown Trout

Winchester Press

[10]

서적

The Trout's Tale – The Fish That Conquered an Empire

Medlar Press

[11]

서적

The Trout's Tale – The Fish That Conquered an Empire

Medlar Press

[12]

웹사이트

Brown Trout

http://www.flr.gov.n[...]

[13]

웹사이트

Climate Change and Freshwater

http://www.climate-a[...]

2011-02-11

[14]

간행물

The Effects of Paleoclimatic Events on Mediterranean Trout: Preliminary Evidences from Ancient DNA

2016-06-22

[15]

웹사이트

Identification of Salmon and Brown Trout

https://www.maine.go[...]

2023-03-30

[16]

웹사이트

"Brown Trout (''Salmo trutta'') - Introduced"

https://portal.ct.go[...]

2023-03-30

[17]

웹사이트

Record brown trout caught in Manistee River

https://www.arkansas[...]

2009-09-11

[18]

웹사이트

"Trout, brown (''Salmo trutta'')"

https://igfa.org/igf[...]

2023-03-30

[19]

간행물

Summer differences in behavioural feeding habits and use of feeding habitat among brown trout (Pisces) age classes in a temperate area

[20]

서적

"Ontogenetic dietary shifts in a predatory [[freshwater fish]] species: the brown trout as an example of a dynamic fish species."

InTech, Croatia

[21]

간행물

Dietary ontogeny and niche shift to piscivory in lacustrine brown trout Salmo trutta revealed by stomach content and stable isotope analyses

[22]

간행물

The food of trout (Salmo trutta) in a Dartmoor stream

[23]

간행물

Ontogenetic niche shifts and resource partitioning in a subarctic piscivore fish guild

[24]

간행물

Initial feeding in migratory brown trout (Salmo trutta L.) alevins

[25]

간행물

Feeding pattern and diet of first feeding brown trout fry under natural conditions

[26]

간행물

First feeding diet of young brown trout fry in a temperate area: disentangling constrains and food selection

[27]

웹사이트

Brown Trout, Salmo trutta

http://www.miseagran[...]

Sea Grant

2010-06-07

[28]

웹사이트

"Salmo trutta Linnaeus, 1758"

https://nas.er.usgs.[...]

U.S. Geological Survey, Nonindigenous Aquatic Species Database

2022-04-08

[29]

간행물

Anadromy, potamodromy and residency in brown trout Salmo trutta: the role of genes and the environment

John Wiley & Sons Ltd

2019

[30]

서적

The Fly

Medlar Press

[31]

웹사이트

Translation-Treatyse of Fysshynge with an Angle Fishes

http://www.flyfishin[...]

Flyfishinghistory.com

2014-02-02

[32]

서적

The Compleat Angler

http://www.gutenberg[...]

[33]

서적

Quill Gordon

Alfred A. Knopf

[34]

서적

The Fishing In Print-A Guided Tour Through Five Centuries of Angling Literature

https://archive.org/[...]

Winchester Press

[35]

서적

The Trout's Tale – The Fish That Conquered an Empire

Medlar Press

[36]

논문

A Grand Experiment—100 Years of Fisheries Management in Yellowstone: Part I

http://www.greaterye[...]

1996-09-01

[37]

간행물

A Woman's Trout Fishing in Yellowstone Park

1897-05-02

[38]

서적

Arkansas Monster Browns

https://books.google[...]

Field and Stream

2014-02-22

[39]

웹사이트

A Long Road to World-Class Fly Fishing in New Zealand

https://www.nytimes.[...]

2010-01-26

[40]

웹사이트

At the End of the World, the Fish Stories Are True

https://www.nytimes.[...]

2006-02-11

[41]

서적

The Trout's Tale – The Fish That Conquered an Empire

Medlar Press

[42]

FishBase species

[43]

IUCN

Salmo trutta

[44]

PDF

千歳川にあける廿クラマス幼魚およびフラウントラウトによる浮上期ヴクラマス稚魚の捕食

http://salmon.fra.af[...]

独立行政法人水産総合研究センター さけますセンター

[45]

학술

サケ科魚類における異属間(ブラウントラウト×カワマス)の天然交雑

http://id.nii.ac.jp/[...]

1996

[46]

학술

ニジマス四倍体との交雑による異質三倍体の作出

http://agriknowledge[...]

2005-03

[47]

PDF

降海型ブラウントラウトの移動生態の解明に関する研究

http://public-report[...]

河川環境管理財団

[48]

학술

岐阜県神通川水系小鳥川におけるブラウントラウトの定着

https://doi.org/10.1[...]

2012

[49]

학술

北海道千歳川支流におけるアメマスから移入種ブラウントラウトへの置き換わり

https://doi.org/10.2[...]

2002

[50]

학술

北海道千歳川支流紋別川で起きた在来種アメマス単独生息域への外来種ブラウントラウトの侵入

https://doi.org/10.2[...]

2008

[51]

학술

北海道知床半島の小河川に生息するニジマスとブラウンマス

http://www.cho.co.jp[...]

2003

[52]

학술

北海道で確認された外来種ブラウントラウトによるヤツメウナギ類の捕食

https://doi.org/10.1[...]

2007

[53]

학술

移入種ブラウントラウトが淡水産甲殻類に及ぼす影響:絶滅危惧種ニホンザリガニへの捕食

https://doi.org/10.2[...]

2006

[54]

한국 외래생물 정보시스템

브라운송어 Salmo trutta

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com