수소폭탄

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

수소폭탄은 핵분열 반응과 핵융합 반응을 결합하여 작동하는 열핵무기이다. 텔러-울람 설계에 기반하며, 1차 부분인 핵분열 폭탄("트리거")의 폭발로 생성된 에너지로 2차 부분인 핵융합 연료를 압축 및 가열하여 핵융합 반응을 일으킨다. 1952년 미국에서 최초의 수소폭탄 실험이 성공했으며, 이후 미국, 소련, 영국, 프랑스, 중국, 북한 등 여러 국가에서 개발되었다. 역사상 가장 강력한 수소폭탄은 소련의 차르 봄바이며, 핵실험으로 인한 환경 오염 및 인명 피해가 발생했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 무기 목록 - 르노 FT-17

르노 FT-17은 제1차 세계 대전 당시 프랑스에서 개발된 회전 포탑을 갖춘 혁신적인 경전차로, 여러 국가에서 운용되며 기동전의 가능성을 열고 후대 전차 개발에 큰 영향을 미쳤다. - 핵융합 - CNO 순환

CNO 순환은 별 내부에서 탄소, 질소, 산소를 촉매로 사용하여 수소를 헬륨으로 변환하는 핵융합 과정으로, 높은 온도에서 대질량별의 주요 에너지원으로 작용하며, 온도에 민감하고 여러 변형이 존재하며 항성 진화 연구에 중요한 역할을 한다. - 핵융합 - 양성자-양성자 연쇄 반응

양성자-양성자 연쇄 반응은 태양과 같은 저질량 항성의 주요 에너지원인 핵융합 과정으로, 여러 단계를 거쳐 양성자가 헬륨으로 변환되며 감마선과 중성미자를 방출한다. - 폭탄 - 페이브웨이

페이브웨이는 텍사스 인스트루먼트사가 개발한 레이저 유도 폭탄 계열로, 반능동형 레이저 탐색기를 통해 유도되어 항공기에서 투하되어 목표물을 정밀 타격하는 데 사용된다. - 폭탄 - 시한폭탄

시한폭탄은 설정된 시간에 폭발하도록 제작된 폭탄으로, 장약, 신관, 타이밍 메커니즘으로 구성되며, 테러나 암살에 사용되기도 하고, 사회 문제나 건강 문제에 대한 비유, 대중문화 작품의 긴박한 요소로도 활용된다.

| 수소폭탄 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 명칭 | 수소폭탄 |

| 다른 이름 | 열핵무기 수폭 |

| 영어 명칭 | hydrogen bomb H-bomb thermonuclear weapon |

| 설명 | 2단계 핵무기 |

| 설계 | |

| 1단계 | 핵분열 |

| 2단계 | 핵융합 |

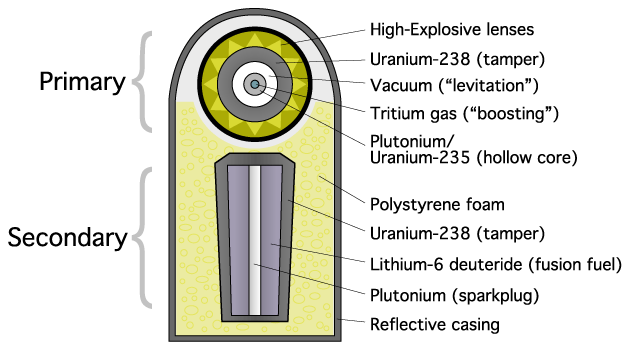

| 구성 요소 | 고폭 렌즈 우라늄-238 ("탬퍼") 베릴륨 반사체로 안감 처리 진공 ("떠다니는 코어") 삼중수소 "부스트" 가스 (플루토늄 또는 우라늄 속이 빈 코어 내) 폴리스타이렌 폼으로 채워진 복사 채널 우라늄 ("푸셔/탬퍼") 중수소화 리튬-6 (핵융합 연료) 플루토늄 ("스파크 플러그") 복사 케이스 (열 X선을 반사로 가둠) |

| 기타 정보 | |

| 주요 핵분열 물질 | 우라늄-235 플루토늄-239 |

| 관련 서적 | Fourth Generation Nuclear Weapons: Military effectiveness and collateral effects The B61-based "Robust Nuclear Earth Penetrator:" Clever retrofit or headway towards fourth-generation nuclear weapons? |

| 관련 기사 | 러시아, 1961년 최대 수소폭탄 폭발 영상 공개 |

| 설계 관련 정보 | 텔러-울람 디자인 |

| 관련 정보 | |

| 관련 링크 | 핵무기 |

| 혼동 | 원자폭탄과 혼동하지 말 것 |

2. 원리

핵무기(핵분열무기)는 강력한 무기이지만, 우라늄-235(235U)나 플루토늄-239(239Pu)와 같은 핵분열성 물질의 양을 늘려도 임계 질량 도달 방식의 한계 때문에 위력을 무한정 키우기는 어렵다. 대략 히로시마·나가사키급 원자폭탄[62]의 10배 정도가 한계로 여겨진다.[63] 또한, 핵분열 물질을 압축하는 과정(내파)에서 발생하는 불안정성 때문에 일정 규모 이상으로 만들기 어렵다는 기술적 문제도 있다.

이에 비해 핵융합 반응(열핵 반응)은 반응 물질을 추가하는 만큼 이론적으로 위력을 계속 증가시킬 수 있다. 특히 중수소와 삼중수소 간의 핵융합 반응(D-T 반응)은 막대한 에너지를 방출하므로, 이를 이용하면 기존 원자폭탄보다 훨씬 강력한 무기 개발이 가능할 것으로 예상되었다.

수소폭탄은 기본적으로 핵분열 폭탄을 기폭 장치(1단계)로 사용하여 발생시킨 초고온, 초고압의 에너지를 이용해, 별도의 핵융합 물질(2단계)을 압축하고 점화시켜 핵융합 반응을 일으키는 단계적 과정을 통해 폭발력을 얻는다.[65] 이 과정에서 핵융합 반응으로 발생한 에너지가 다시 핵융합 반응을 지속시키는 "자기 점화 조건"을 만족시켜야 투입된 에너지보다 훨씬 큰 에너지를 얻을 수 있다. 이러한 원리 때문에 수소폭탄은 고온의 열핵 반응을 이용한다는 의미에서 열핵 폭탄 또는 열핵 무기라고도 불린다.

초기 수소폭탄 구상에서는 핵융합 연료로 액체 중수소를 사용하는 방안이 고려되었으나, 이를 극저온 상태로 유지하기 위한 장치가 너무 커서 실용적인 무기로 만들기 어려웠다. 하지만 상온에서 고체 상태로 다루기 쉬운 중수소화 리튬(LiD)을 핵융합 연료로 사용하게 되면서 수소폭탄의 실용화가 가능해졌다.[64] 중수소화 리튬은 1단계 핵분열 과정에서 발생하는 중성자와 반응하여 핵융합에 필요한 삼중수소를 폭탄 내부에서 자체적으로 생성하는 장점이 있다. 이러한 단계적 핵융합 방식의 표준적인 설계는 에드워드 텔러와 스타니스와프 울람이 고안한 '''텔러-울람 설계'''로 알려져 있으며, 수소폭탄의 구체적인 구조는 군사 기밀이지만 이 설계를 기반으로 할 것으로 추정된다.

수소폭탄의 위력은 원자폭탄을 훨씬 능가하며, 이론적으로는 핵융합 단계를 추가하여 위력의 상한 없이 만들 수 있다고 여겨진다. 중성자 폭탄이나 3F 폭탄 등도 수소폭탄의 원리를 응용한 변형된 형태이다.

현재 수소폭탄 기술을 보유하고 실용화한 국가는 국제 연합 상임 이사국인 미국, 러시아(구 소비에트 연방), 영국, 프랑스, 중국 등 소수에 한정된다. 조선민주주의인민공화국(북한)은 2016년 수소폭탄 개발 성공을 주장했으며,[66] 2017년 9월의 강력한 핵실험 이후 실제 보유 가능성이 높은 것으로 평가받고 있다.[67]

2. 1. 모양과 배치

수소폭탄의 상세 구조는 군사 기밀이기 때문에 정확히 공개되지는 않았지만, 텔러-울람 설계를 기반으로 한 일반적인 형태와 배치는 다음과 같이 추정된다.

기본 구조 및 형태수소폭탄은 일반적으로 둥근 원기둥이나 회전타원체 모양의 탄피(케이싱) 안에 주요 구성 요소들이 배치된다. 이 탄피는 호흘라움(Hohlraum) 또는 방사선 케이스라고도 불리며, 1차 폭발에서 나오는 에너지를 일시적으로 가두어 2차 부분으로 전달하는 역할을 한다. 탄피의 재질로는 베릴륨(Be), 우라늄, 텅스텐(W) 등이 사용되어 방사선을 효과적으로 반사시킨다.[8]

내부 배치: 1차와 2차텔러-울람 설계의 핵심 원리는 단계적 폭발에 있다. 탄피 내부에는 크게 두 부분, 즉 1차(primary)와 2차(secondary)가 분리되어 배치된다.

- 1차 부분: 탄피의 한쪽 끝(둥근 측 또는 초점)에는 핵분열을 이용하는 원자폭탄이 '기폭 장치(trigger)'로 놓인다. 이 1차 폭탄은 일반적으로 내파 방식으로 설계되고, 효율을 높이기 위해 소량의 핵융합 연료(중수소와 삼중수소 혼합 가스)를 핵심에 주입하여 증강시키는 경우가 많다. 고성능 폭약이 터지면서 플루토늄-239나 우라늄-235로 이루어진 핵심을 압축시켜 핵 연쇄 반응을 일으킨다.

- 2차 부분: 탄피의 다른 공간(원통 부분 또는 다른 초점)에는 핵융합 연료가 포함된 2차 부분이 배치된다. 2차 부분은 보통 여러 겹의 구조로 이루어진 기둥 형태이다.

- 탬퍼(Tamper)/푸셔(Pusher): 가장 바깥층에는 우라늄-238이나 납과 같은 무거운 물질로 된 탬퍼가 있다. 이는 1차 폭발의 에너지를 받아 안쪽의 핵융합 연료를 강력하게 압축하는 역할을 하며, 우라늄-238의 경우 핵융합 반응에서 나오는 고속 중성자에 의해 자체적으로 핵분열을 일으켜 폭발력을 더하기도 한다.

- 핵융합 연료: 중간층에는 주된 핵융합 물질인 중수소화 리튬(LiD)이 들어간다. 중수소화 리튬은 상온에서 고체 상태로 다루기 쉽고, 1차 폭발에서 발생하는 중성자와 반응하여 핵융합에 필요한 삼중수소를 생성한다.

- 스파크 플러그(Spark Plug): 중심부에는 플루토늄-239나 우라늄-235로 만들어진 속이 빈 기둥 형태의 '스파크 플러그'가 있다. 이는 2차 부분이 압축될 때 임계 상태에 도달하여 핵분열을 일으키며, 여기서 발생한 에너지가 주변의 핵융합 연료를 점화시킨다. 필요에 따라 중수소 가스로 증강되기도 한다.

기타 요소

- 채움재: 1차와 2차 부분 사이, 그리고 2차 부분과 탄피 사이의 공간은 폴리스티렌 폼과 같은 물질로 채워진다. 이 채움재는 1차 폭발 시 발생하는 X선에 의해 플라즈마 상태로 변하면서 압력을 생성하며, 이 압력은 2차 부분을 균일하게 압축하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

- 3F 폭탄: 탄피나 탬퍼에 우라늄-238이나 우라늄-235를 두껍게 사용하여 핵융합 반응에서 나오는 중성자를 이용한 핵분열을 극대화시킨 것을 3단계 핵폭탄(Fission-Fusion-Fission)이라고 부르며, 이는 더 큰 폭발 위력을 낼 수 있다.

다단계 설계와 소형화텔러-울람 설계는 이론적으로 2차 부분의 폭발 에너지를 이용해 3차, 4차 핵융합 단계를 점화시키는 방식으로 위력을 계속 높일 수 있다. 실제로 구 소련의 차르봄바는 3단계(핵분열-핵융합-핵융합) 구조였던 것으로 추정된다. 이는 임계 질량의 한계 때문에 위력에 제한이 있는 순수 핵분열 무기와의 차이점이다.

한편, 기술 발전은 수소폭탄의 소형화도 가능하게 했다. 예를 들어 미국의 W88 핵탄두는 트라이던트 II SLBM에 탑재되는 소형 다탄두 핵탄두이며, '땅콩'이라는 별칭으로 알려진 특수한 형태의 방사선 케이스 안에 길쭉한 1차 핵탄두('코모도')와 구형의 2차 핵탄두('쿠르사')를 배치한 구조로 알려져 있다. 이러한 소형화는 미사일의 탑재 탄두 수를 늘리고 비행 성능을 개선하는 데 기여한다. W88 핵탄두는 길이 약 약 175.01cm, 최대 지름 약 약 55.37cm에 무게는 175kg 에서 360kg 정도로 추정되며, 위력은 475kt에 달한다.[16]

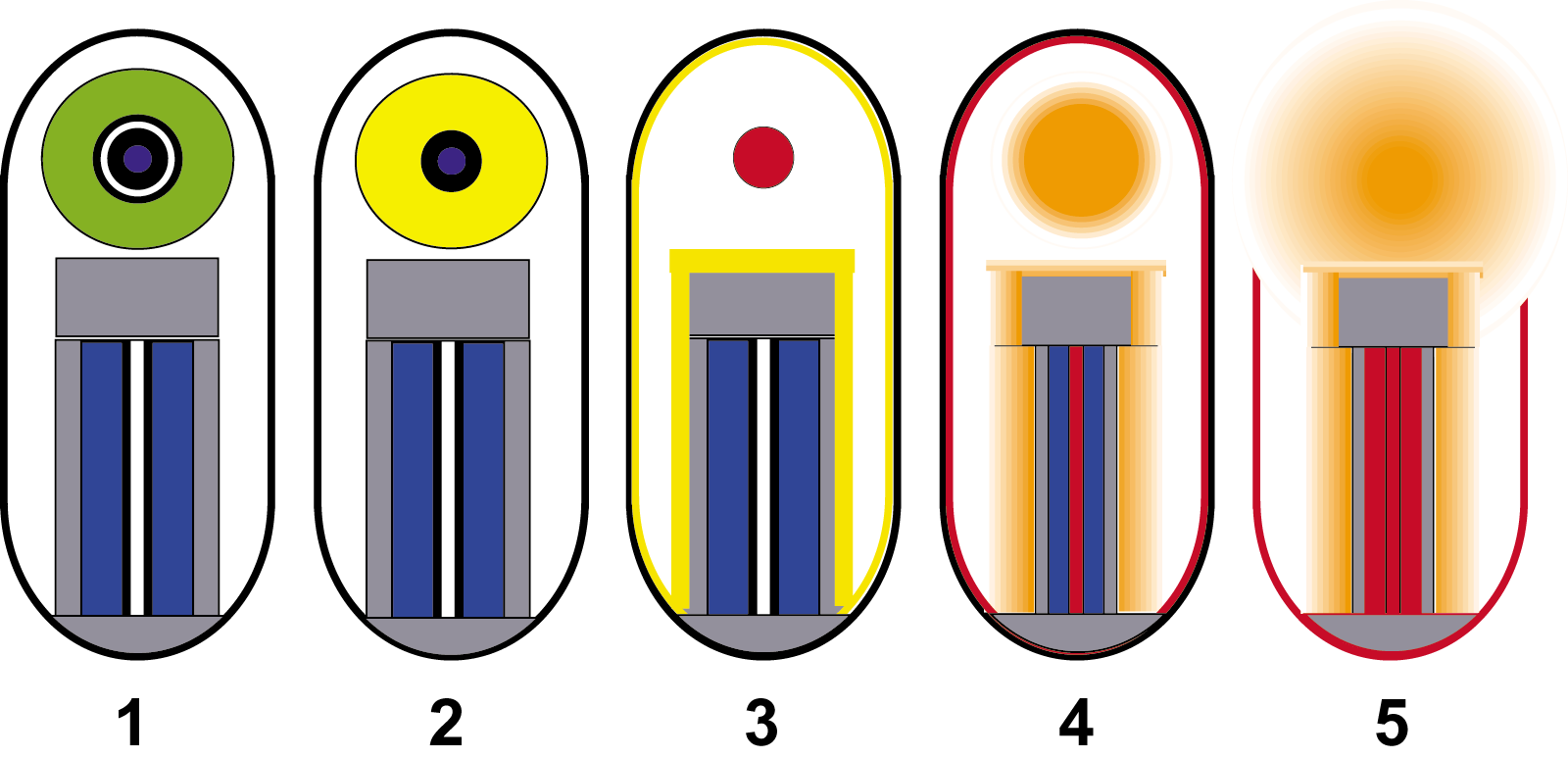

2. 2. 1단계: 원자폭탄의 기폭과 핵분열에 의한 방사

원자폭탄이 기폭되면 핵반응에 의해 강력한 X선, 감마선, 중성자선이 방출된다. 이 방사선들은 직접 또는 탄두 내부의 반사 구조를 통해 핵융합 장치 부분으로 조사된다. 조사된 X선은 핵융합 물질(예: 중수소화 리튬) 주변의 폴리스티렌 중합체 등을 순간적으로 플라스마 상태로 만든다. 이 플라스마는 고온 고압 상태가 되어 원통형 핵융합 장치를 중심 방향으로 강력하게 압축한다. 이 과정에서 우라늄-238(238U)과 같은 물질이 핵융합 물질인 중수소화 리튬을 중심으로 압축하는 역할을 한다. 또한, 핵융합 장치 중심부에 위치한 점화 장치(스파크 플러그)의 플루토늄-239(239Pu)도 함께 압축된다. 압축된 239Pu는 핵분열 반응을 시작하며, 이 반응에서 나오는 에너지와 중성자가 중심부의 중수소화 리튬을 더욱 압축하고 가열하여 핵융합 반응 조건을 만드는 데 기여한다.2. 3. 2단계: 핵융합 반응 발생

1단계 핵분열 폭탄이 폭발하면, 여기서 방출된 강력한 X선, 감마선, 중성자선이 탄피 내부에서 반사되거나 직접 2단계 핵융합 장치로 전달된다. 전달된 X선은 핵융합 장치 주변을 감싸고 있는 폴리스티렌과 같은 물질을 순간적으로 고온 고압의 플라즈마 상태로 만든다. 이 플라즈마가 팽창하면서 발생하는 강력한 압력은 핵융합 장치를 모든 방향에서 균일하게 압축시킨다.핵융합 장치는 보통 바깥쪽부터 탬퍼(주로 238U), 핵융합 연료(중수소화 리튬), 그리고 중심부의 스파크 플러그(주로 239Pu)로 이루어진 원통형 구조이다. 플라즈마 압력은 가장 바깥쪽의 탬퍼를 안쪽으로 강하게 밀어 넣어, 중간층의 핵융합 연료인 중수소화 리튬을 높은 밀도로 압축한다. 동시에 중심부에 위치한 스파크 플러그(239Pu) 역시 압축되어 임계 질량을 넘어서게 되고, 자체적으로 핵분열 반응을 일으킨다. 스파크 플러그의 핵분열은 핵융합 연료를 안쪽에서 추가로 압축하고 온도를 급격히 높이는 점화 역할을 한다.

이렇게 초고온, 초고밀도 상태로 압축된 중수소화 리튬은 로슨 조건을 만족시키면서 본격적인 핵융합 반응을 시작한다. 중수소화 리튬 내부의 리튬 동위원소는 1단계나 스파크 플러그의 핵분열에서 발생한 중성자와 반응하여 삼중수소를 생성하며, 이 삼중수소는 연료 내 중수소와 결합하여 핵융합 반응을 일으킨다.

핵융합 반응은 막대한 에너지와 함께 다량의 고속 중성자를 방출한다. 이 고속 중성자들은 핵융합 연료를 둘러싸고 있는 238U 탬퍼에 흡수된다. 238U는 일반적인 원자로에서는 핵분열을 잘 일으키지 않지만, 핵융합 반응에서 나오는 고에너지 중성자(고속 중성자)에 의해서는 효율적으로 핵분열을 일으킬 수 있다. 이 탬퍼의 핵분열은 폭탄의 전체 위력을 크게 증가시키는 추가적인 에너지원으로 작용하며, 일반적인 수소폭탄 설계에서 총 에너지의 약 절반을 차지하기도 한다.

결과적으로, 스파크 플러그의 핵분열, 중수소화 리튬의 핵융합, 그리고 탬퍼의 핵분열이 연쇄적으로 일어나면서 초기 1단계 핵분열 폭탄보다 훨씬 강력한 핵폭발이 발생한다. 이러한 핵융합 장치를 여러 개 연결하는 다단계 방식(예: 3단계 핵폭탄)을 통해 이론적으로는 핵무기의 위력을 더욱 증대시키는 것도 가능하다.

2. 4. 핵반응물질

핵융합 폭탄의 주된 에너지원은 중수소와 삼중수소이다.[65] 중수소는 자연 상태의 물 속에 약 1/5000의 비율로 포함되어 있어 비교적 쉽게 추출할 수 있으며, 삼중수소의 원료가 되는 리튬 역시 구하기 용이하다.수소폭탄은 보통 2단계 과정을 거쳐 폭발한다. 먼저 기폭제로 사용되는 원자폭탄(1차 단계)을 폭발시켜 고온 고압 환경을 만든다. 이때 발생하는 강력한 중성자가 핵융합 물질로 사용되는 중수소화 리튬(LiD)의 리튬 원자핵과 반응하여 헬륨-4와 삼중수소를 생성한다. 이렇게 생성된 삼중수소는 중수소와 함께 초고온, 초고압 상태에서 핵융합 반응을 일으키며 막대한 에너지를 방출한다.

이처럼 중수소화 리튬을 사용하면 중성자를 통해 폭탄 내부에서 직접 삼중수소를 생성할 수 있으므로, 불안정한 삼중수소를 미리 제조하여 폭탄에 넣을 필요가 없어진다. 또한 중수소화 리튬은 상온에서 고체 상태이기 때문에, 극저온 상태를 유지해야 하는 액체 중수소를 사용하는 초기 설계안에 비해 무기화가 훨씬 용이하다는 장점이 있다.[64] 이러한 이유로 중수소화 리튬은 현대 수소폭탄의 표준적인 핵융합 연료로 사용되고 있다. 핵융합 반응을 위해 사용되는 이러한 물질들을 통틀어 열핵물질이라고 부른다.

3. 개발 양상

현재까지 공식적으로 수소폭탄 실험에 성공한 국가는 미국, 러시아(구 소련), 영국, 프랑스, 중국, 북한 6개국으로 알려져 있다.[66][67] 수소폭탄은 일반적으로 핵분열 폭탄(원자폭탄)을 기폭제로 사용하여 중수소, 삼중수소 등 수소 동위원소의 핵융합 반응을 유도, 원자폭탄을 훨씬 능가하는 폭발력을 얻는 무기이다.

초기 수소폭탄 개발 경쟁은 제2차 세계 대전 이후 미국과 소련 간의 냉전이 심화되면서 본격화되었다. 미국은 1952년 아이비 마이크 실험에서 최초의 수소폭탄 장치를 폭발시켰고, 1954년 캐슬 브라보 실험에서 고체 중수소화 리튬을 사용한 실용적인 건식 수소폭탄 실험에 성공하며 소형화 및 실용화의 길을 열었다. 소련 역시 미국과의 경쟁 속에서 독자적인 수소폭탄 개발에 성공했다.

수소폭탄의 핵심 설계는 에드워드 텔러와 스타니스와프 울람이 고안한 텔러-울람 설계로 알려져 있다. 이 설계는 1단계 핵분열 폭발에서 발생하는 막대한 양의 X선을 이용하여 2단계 핵융합 연료를 초고온·초고압 상태로 압축하여 핵융합 반응을 일으키는 방식(방사선 내파)이다. 이 과정에서 2단계 장치를 감싸고 있는 물질(탬퍼-푸셔)이 X선에 의해 급격히 가열되어 바깥쪽으로 분출(삭마, Ablation)하면서 그 반작용으로 안쪽의 핵융합 연료를 압축하는 메커니즘이 핵심적인 역할을 하는 것으로 여겨진다.[13]

초기에는 방사선 자체의 압력(방사압)이나 X선에 의해 가열된 케이스 내부의 발포체가 플라즈마화되면서 발생하는 압력(플라즈마 압력)이 2차 장치를 압축하는 주된 요인으로 거론되기도 했으나, 계산 결과 삭마로 인해 발생하는 압력이 다른 요인들에 비해 월등히 큰 것으로 나타났다.[13]

영국은 독자적인 수소폭탄 개발을 추진하여 1957년 그래플 작전을 통해 메가톤급 폭발 실험에 성공했다.

중국은 1950년대 중반 마오쩌둥의 결정으로 핵 개발을 시작했으며, 소련-중국 분쟁으로 소련의 지원이 중단된 이후에도 독자적으로 개발을 계속하여 1967년 첫 수소폭탄 실험에 성공했다. 이는 첫 원자폭탄 실험 성공 후 불과 32개월 만에 이룬 성과로, 중국의 빠른 핵 개발 속도를 보여준다.[20][21]

프랑스는 1968년 카노푸스 실험을 통해 2.6 Mt급 수소폭탄 실험에 성공하며 독자적인 핵 억지력을 확보했다.[24]

인도는 1998년 샤크티 작전 중 하나로 수소폭탄 실험을 실시했다고 발표했으나[27][33], 폭발 위력(발표치 45 kt)을 두고 인도 과학계 내부 및 국제사회에서 논란이 계속되고 있다.[30][31] 일부에서는 실제 수율이 발표치보다 낮아 실험이 불완전했을 가능성을 제기하는 반면[28], 인도 정부와 일부 과학자들은 성공적인 실험이었으며 필요시 더 높은 위력의 수소폭탄 제조 능력을 갖추고 있다고 주장한다.[35][29]

이스라엘은 공식적으로 핵 보유 사실을 인정하지 않지만, 텔러-울람 설계 기반의 수소폭탄을 보유하고 있을 것으로 널리 추정된다.[37][38][40] 핵실험 실시는 확인되지 않았으나, 1979년 남대서양에서 발생한 미확인 섬광 사건인 벨라 사건이 이스라엘과 남아프리카 공화국의 공동 핵실험이었을 가능성이 제기된다.[37] 수소폭탄 개발의 아버지로 불리는 에드워드 텔러가 오랫동안 이스라엘에 핵 관련 자문을 제공한 것으로 알려져 있다.[40]

북한은 2016년 1월 처음으로 수소폭탄 실험에 성공했다고 주장했으나, 당시 감지된 지진 규모가 작아 국제사회는 회의적인 반응을 보였다.[43][45] 그러나 2017년 9월 실시한 6차 핵실험에서는 이전 실험보다 훨씬 강력한 폭발(규모 6.3 지진 유발, 최대 250-300 kt 이상 추정)이 관측되어[46][49], 북한이 상당한 수준의 수소폭탄 기술을 확보했을 가능성이 높은 것으로 평가된다.

수소폭탄 기술은 개발 이후 지속적으로 발전하여 대륙간 탄도 미사일(ICBM)이나 잠수함 발사 탄도 미사일(SLBM)에 탑재할 수 있도록 소형화되었으며, 하나의 미사일에 여러 개의 탄두를 탑재하는 MIRV 기술로 이어졌다. 이로 인해 전략적 효용성이 낮은 초대형 단일 탄두보다는 작지만 다수의 목표를 동시에 공격할 수 있는 소형화된 핵탄두가 현대 핵전력의 주류를 이루게 되었다.

3. 1. 미국

작은 규모의 핵분열 폭탄(원자폭탄)으로 점화되는 수소폭탄이라는 아이디어는 1941년 9월, 컬럼비아 대학교에서 엔리코 페르미가 동료 에드워드 텔러에게 처음 제안했다.[77] 이는 이후 맨해튼 계획으로 이어지는 논의의 시작이었다. 텔러는 1942년 브릭스 위원회(Briggs committee) 근무를 시작으로 맨해튼 계획에 참여했으며,[78] 계획 기간 대부분 동안 이 설계를 실현하는 방법을 연구하는 데 집중했다. 그는 원자폭탄 연구보다 수소폭탄 개발을 더 중요하게 여겼고, 계획 마지막 해에는 이 작업에만 전념했다.[79] 제2차 세계 대전 중 로스 앨러모스 과학연구소 이론물리학부문에 소속되어 핵분열 폭탄에서 핵융합 폭탄(수소폭탄)으로의 발전이 당연한 수순이라고 강하게 주장했다.[79]

그러나 제2차 세계 대전이 끝난 후에는 당시 '슈퍼(Super)'라고 불렸던 수소폭탄 개발에 많은 자원을 투입할 동기가 부족했다.[17] 상황은 1949년 8월, 소련이 예상보다 빠르게 첫 원자폭탄 실험에 성공하면서 급변했다. 이후 몇 달간 미국 정부, 군, 과학계에서는 훨씬 더 강력한 '슈퍼' 폭탄 개발을 진행할지 여부를 두고 치열한 논쟁이 벌어졌다. 이 논쟁은 전략적, 실용적, 도덕적 문제를 모두 포함했다. 원자폭탄 개발을 이끌었던 로버트 오펜하이머와 동료 과학자들은 일반 자문위원회 보고서에서 "열핵무기 개발 제안에 내재된 인류에 대한 극도의 위험은 어떤 군사적 이점보다 훨씬 크다"고 결론 내리며 개발에 반대했다. 하지만 이러한 반대에도 불구하고, 1950년 1월 31일 해리 S. 트루먼 대통령은 새로운 무기 개발을 진행하기로 결정했다.

텔러와 다른 미국 물리학자들은 실용적인 설계를 찾는 데 어려움을 겪었다. 맨해튼 계획에 함께 참여했던 폴란드 출신 수학자 스타니스와프 울람이 중요한 개념적 돌파구를 마련했다. 울람은 핵융합에 필요한 조건을 달성하기 위해 극도의 가열 전에 열핵 연료를 압축하는 것이 실용적인 방법이며, 핵분열을 일으키는 1차 장치 외부에 별도의 열핵 장치를 두거나 1차 장치를 이용해 2차 장치를 압축하는 방식을 고안했다. 텔러는 여기서 더 나아가, 전체 조립체를 방사선 케이스(호흘라움)로 감싸면 1차 장치에서 생성된 감마선과 X선이 2차 장치에 충분한 에너지를 전달하여 성공적인 내파와 핵융합 연소를 일으킬 수 있다는 점을 깨달았다. 이른바 ‘텔러-울람 설계’가 탄생한 것이다.

1951년 5월 9일, 그린하우스 작전의 "조지(George)" 실험에서 이 기본 개념이 매우 작은 규모로 처음 시험되었다. 총 225kt의 위력 중 일부를 차지하는 통제되지 않은 핵융합 에너지를 방출하는 데 성공하면서,[18] 개념의 실현 가능성에 대한 기대가 커졌다. 마침내 1952년 11월 1일, 서태평양 마셜 제도의 에네웨탁 환초에서 텔러-울람 설계를 적용한 최초의 완전한 수소폭탄 실험인 아이비 마이크(Ivy Mike)가 실시되었다. "소시지(Sausage)"라는 코드명으로 불린 이 장치는 10.4Mt의 폭발력을 기록했는데, 이는 나가사키에 투하된 원자폭탄보다 450배 이상 강력한 위력이었다. 그러나 이 폭탄은 액체 상태의 중수소를 핵융합 연료로 사용했으며, 이를 극저온공학 기술로 유지하기 위한 냉각 장비 때문에 총 무게가 약 약 72574.80kg에 달해 실용적인 무기와는 거리가 멀었다.

아이비 마이크의 액체 중수소 연료는 실제 무기로 배치하기에는 비실용적이었기 때문에, 다음 단계는 고체 상태인 중수소화 리튬(Lithium deuteride)을 핵융합 연료로 사용하는 방식으로 전환되었다. 1954년, 캐슬 작전 중 "캐슬 브라보(Castle Bravo)" 실험(장치 코드명은 ''쉬림프(Shrimp)'')에서 이 방식이 시험되었다. 폭발 위력은 예상치(6 Mt)를 훨씬 뛰어넘는 15Mt에 달했으며, 이는 미국이 실시한 가장 강력한 핵실험으로 기록되었다. 이 실험의 성공으로 고체 연료를 사용한 건식 수소폭탄의 소형화 가능성이 확인되었다.

이후 미국의 수소폭탄 개발은 대륙간 탄도 미사일(ICBM)과 잠수함 발사 탄도 미사일(SLBM)에 탑재할 수 있도록 소형화하는 방향으로 진행되었다. 1960년대까지 W47 탄두가 폴라리스 잠수함 발사 탄도 미사일에 배치되면서, 메가톤급 탄두의 직경은 약 45.72cm, 무게는 약 326.59kg 수준으로 작아졌다.[19] 1970년대 중반에는 MIRV 미사일 탄두부에 10개 이상의 소형 핵탄두를 장착할 수 있는 기술까지 개발되었다.[80][8]

1999년에는 트라이던트 II SLBM에 사용되는 소형 다탄두 핵탄두인 W88에 대한 정보가 보도되었다. W88은 특수한 땅콩 모양의 방사선 케이스 안에 길쭉한 1차 핵탄두(코드명 ''코모도(Komodo)'')와 구형의 2차 핵탄두(코드명 ''쿠르사(Cursa)'')를 가진 것으로 알려졌다. 달걀 모양의 1차 핵탄두는 다탄두 핵탄두의 전체 크기를 줄이는 데 유리하며, 이를 통해 미사일의 비행 특성을 개선하면서도 고위력 폭발을 달성할 수 있다. W88 핵탄두는 길이 약 175.01cm, 최대 직경 약 55.37cm에 475kt의 위력을 가지며, 무게는 175kg에서 360kg 사이로 추정된다.[16] 이러한 소형 핵탄두 개발로 단일 미사일에 더 많은 핵탄두를 탑재하고, 속도와 사거리 등 기본적인 비행 성능을 향상시킬 수 있게 되었다.

3. 2. 프랑스

프랑스는 1968년 8월 24일, 프랑스령 폴리네시아의 팡가타우파(Fangataufa) 환초에서 "카노푸스(Canopus)" 실험을 통해 최초의 다단계 수소폭탄 실험에 성공했다. 이 폭탄은 520m 상공의 기구에서 폭발했으며, 폭발 위력은 2.6 Mt에 달했다.[82][24] 이 실험으로 상당한 대기 오염이 발생하기도 했다.[24]

프랑스는 텔러-울람 설계 기반의 수소폭탄 개발 초기 단계에서 상당한 어려움을 겪었으나, 결국 이를 극복하고 다른 주요 핵 강대국들과 동등한 수준의 정교한 핵무기 기술을 확보한 것으로 평가받는다.[83] 카노푸스 실험의 성공 외에 프랑스의 구체적인 수소폭탄 개발 과정에 대해서는 자세히 알려진 바가 적다.

프랑스는 중국과 함께 1963년 부분적 핵실험 금지 조약에 서명하거나 비준하지 않았으며, 1966년부터 1996년까지 190회가 넘는 핵실험을 강행했다.[24] 프랑스의 마지막 핵실험은 1996년 1월 27일에 이루어졌고, 이후 폴리네시아의 핵실험장을 해체했다. 같은 해 포괄적 핵실험 금지 조약에 서명했으며, 2년 안에 비준을 완료했다.

2015년 기준으로 프랑스는 약 300기의 핵탄두를 보유하고 있으며, 이는 잠수함 발사 탄도 미사일(SLBM)과 전투폭격기에 탑재되어 운용된다고 공식 확인했다.[25] 프랑스는 4척의 트리옴팡급 탄도 미사일 잠수함을 운용 중이며, 이 중 3척은 항상 작전 가능한 상태를 유지한다. 구형 잠수함 3척에는 16기의 M45 미사일이 탑재되어 있고, 2010년에 취역한 최신 잠수함인 르 테리블(Le Terrible)함에는 TN 75 열핵탄두를 탑재한 M51 미사일이 장착되어 있다. 공군에서는 4개 기지에서 총 23대의 미라주 2000N/2000D 전투기와 20대의 라팔 전투기가 핵탄두 투발 능력을 갖추고 있다.[25] M51.1 미사일은 2016년부터 사거리가 3000km 더 늘어난 신형 M51.2 탄두로 교체될 예정이었다.[25] 또한 약 300 kt 위력의 TN 80/TN 81 탄두를 장착한 공중 발사 순항 미사일(ASMP) 약 60발을 보유하고 있다. 프랑스의 핵 프로그램은 이러한 무기 체계를 수십 년간 운용할 수 있도록 설계되었다. 현재 프랑스는 핵무기용 핵분열 물질을 생산하지 않지만, 전력 생산을 위해 원자력 발전에 의존하고 있으며 이 과정에서 부산물로 플루토늄-239가 생성된다.[26]

3. 3. 북한

북한은 2016년 1월 6일 소형화된 열핵무기(수소폭탄) 실험을 했다고 주장했다.[43][86] 그러나 북한의 처음 세 차례 핵실험(2006년, 2009년, 2013년)은 상대적으로 폭발력이 낮았으며, 열핵무기 설계가 아니었던 것으로 평가된다. 2013년 대한민국 국방부는 북한이 수소폭탄 개발을 시도하고 있을 가능성이 있으며, 다음 핵실험에서 시도될 수 있다고 예측했다.[84][85][41][42] 2016년 1월 실험 당시에는 규모 5.1의 지진만 감지되었는데,[86][44] 이는 2013년의 6~9kt 규모 원자폭탄 실험과 비슷한 수준이었다. 이러한 결과는 북한의 수소폭탄 실험 주장에 의문을 제기하며, 실제로는 핵융합 단계까지 이르지 못한 증폭 핵분열탄 실험이었을 가능성을 시사한다.[87][45]하지만 2017년 9월 3일, 북한의 국가 언론은 수소폭탄 실험에서 "완벽한 성공"을 거두었다고 보도했다.[88] 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 이 폭발은 규모 6.3의 지진을 일으켰으며, 이는 북한이 이전에 실시한 핵실험보다 10배 이상 강력한 위력이었다.[89][46] 미국 정보당국은 초기 평가에서 폭발력을 140kt으로 추정했으며[47], 불확실성 범위를 70kt에서 280kt 사이로 보았다.[48] 이후 9월 12일, 노르웨이 지진관측소(NORSAR)는 지진 규모 추정치를 6.1로 상향 조정하며 폭발력을 250kt으로 수정 발표했다.[49][50] 9월 13일에는 실험장의 폭발 전후 합성개구레이다(SAR) 위성 영상 분석 결과가 발표되었는데, 폭발이 900m 두께의 암석 아래에서 발생했으며 폭발력은 "300kt을 초과했을 수 있다"는 분석이 나왔다.[90] 이는 북한이 상당한 수준의 열핵무기 기술에 도달했을 가능성을 높이는 결과로 평가된다.

4. 개발의 역사

열핵융합 폭탄을 소형 핵분열 폭탄으로 점화한다는 아이디어는 1941년 9월, 엔리코 페르미가 컬럼비아 대학교에서 동료 에드워드 텔러와 대화하던 중 처음으로 제안되었다. 이는 이후 맨해튼 계획으로 이어지는 논의의 시작이었다. 텔러는 맨해튼 계획 기간 동안 이 설계를 실현하는 데 많은 노력을 기울였으며, 원자폭탄 연구보다 이를 더 중요하게 생각했다. 계획 마지막 해에는 이 작업에만 집중했다. 그러나 제2차 세계 대전이 끝난 후, 당시 '슈퍼(Super)'라고 불렸던 이 무기에 많은 자원을 투입할 필요성은 크지 않았다.[17]

1949년 8월 소련의 첫 원자폭탄 실험은 미국이 예상했던 것보다 빠르게 이루어졌다. 이후 몇 달 동안 미국 정부, 군, 과학계에서는 훨씬 더 강력한 '슈퍼' 폭탄 개발 여부를 놓고 격렬한 논쟁이 벌어졌다. 이 논쟁은 전략적, 실용적, 그리고 도덕적 문제들을 포함했다. 원자력 위원회(AEC)의 일반자문위원회(GAC)는 J. 로버트 오펜하이머를 중심으로 "열핵무기 개발 제안에 내재된 인류에 대한 극도의 위험은 어떤 군사적 이점보다 훨씬 크다"고 결론 내리며 개발 반대 입장을 표명했다. 그러나 이러한 반대에도 불구하고, 1950년 1월 31일 해리 S. 트루먼 대통령은 새로운 무기 개발을 강행하기로 결정했다.

텔러와 다른 미국 물리학자들은 실용적인 설계를 찾는 데 어려움을 겪었다. 텔러의 동료 스타니스와프 울람은 실용적인 핵융합 설계를 향한 중요한 첫걸음을 내디뎠다. 울람은 핵융합에 필요한 조건을 만들기 위해 극도의 가열 전에 열핵 연료를 압축하는 것이 실용적인 방법이며, 핵분열 1차 장치 외부에 별도의 열핵 2차 장치를 배치하여 1차 장치를 이용해 2차 장치를 압축하는 아이디어를 제시했다. 이후 텔러는 전체 장치를 호흘라움(방사선 케이스)으로 감싸면, 1차 장치에서 나오는 감마선과 X선이 2차 장치로 충분한 에너지를 전달하여 성공적인 내파와 핵융합 연소를 일으킬 수 있다는 점을 깨달았다. 이 방식이 바로 텔러-울람 설계이다.

1951년 5월 9일 그린하우스 작전의 "조지(George)" 실험은 이 기본 개념을 매우 작은 규모로 처음 시험했다. 총 225ktonTNT의 위력 중 일부는 통제되지 않은 핵융합 에너지 방출에서 비롯되었으며,[18] 이는 개념의 실현 가능성을 높였다. 1952년 11월 1일, 텔러-울람 설계는 에네웨탁 환초에서 "아이비 마이크(Ivy Mike)" 실험으로 완전한 규모로 시험되었다. 이 실험은 10.4MtonTNT의 위력을 기록했는데, 이는 나가사키에 투하된 폭탄보다 450배 이상 강력한 것이었다. "소시지(Sausage)"라는 별명으로 불린 이 장치는 거대한 핵분열 폭탄을 '기폭 장치'로 사용했고, 액체 중수소를 핵융합 연료로 사용했다. 액체 중수소를 유지하기 위해 약 18143.70kg의 극저온 장비가 필요했으며, 장치 전체 무게는 약 약 72574.80kg에 달했다.

아이비 마이크의 액체 중수소 연료는 실제 무기로 배치하기에는 비실용적이었다. 다음 단계는 상온에서 고체 상태인 중수소화 리튬을 핵융합 연료로 사용하는 것이었다. 1954년 캐슬 작전의 "캐슬 브라보(Castle Bravo)" 실험(장치 암호명은 '쉬림프(Shrimp)')에서 이 방식이 시험되었다. 실험 결과 15MtonTNT의 위력을 기록했는데, 이는 예상치의 2.5배에 달하는 것으로 미국이 실시한 가장 강력한 핵실험이었다. 이 성공 이후, 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사탄도미사일(SLBM)에 탑재할 수 있도록 소형화된 텔러-울람 무기 개발에 노력이 집중되었다. 1960년까지 W47 탄두[19]가 폴라리스 탄도미사일 잠수함에 배치되었는데, 이 메가톤급 탄두는 직경 약 45.72cm에 무게는 약 326.59kg에 불과했다. 1970년대 중반에는 소형 MIRV 미사일 끝에 10개 이상의 탄두를 장착할 수 있는 텔러-울람 설계 버전이 개발되는 등 탄두 소형화는 더욱 진전되었다.[8]

소련의 첫 핵융합 무기 설계는 1949년 안드레이 사하로프와 비탈리 긴즈부르크에 의해 개발되었으며, 러시아식 케이크를 뜻하는 "슬로이카(Sloika)"라는 이름이 붙었다. 이는 텔러-울람 방식과는 다른 설계로, 핵분열 물질과 삼중수소가 첨가된 중수소화 리튬 핵융합 연료를 번갈아 쌓는 방식이었다. 이 설계는 핵융합 반응을 일으킬 수는 있었지만, 폭발 위력을 임의로 크게 만들 수 있는 "단계적" 무기의 확장성은 없었다. 핵융합 층은 핵분열 중심부를 감싸 핵분열 에너지를 약간 증폭시키는 정도였으며(현대 텔러-울람 설계는 30배까지 증폭 가능), 전체 핵융합 단계를 핵분열 중심부와 함께 일반 폭약으로 압축해야 했기 때문에 많은 양의 화학 폭약이 필요했다.

최초의 슬로이카 설계 실험인 RDS-6s(Joe 4)는 1953년에 400ktonTNT의 위력(핵융합 기여분 15~20%)으로 폭발했다. 슬로이카 설계로 메가톤급 위력을 얻으려는 시도는 비현실적임이 드러났다. 미국이 1952년 11월 "아이비 마이크" 실험으로 다중 메가톤급 폭탄 제조 능력을 보여주자, 소련은 다른 설계를 모색했다. 사하로프가 회고록에서 언급한 "두 번째 아이디어"는 1948년 긴즈부르크가 제안한 것으로, 폭탄에 중수소화 리튬을 사용하면 중성자 충돌 과정에서 삼중수소와 자유 중수소가 생성된다는 것이었다. 1953년 말 물리학자 빅토르 다비덴코가 반응 단계화의 첫 돌파구를 마련했고, 1954년 초 사하로프와 야코프 젤도비치가 방사선 내파 개념을 발견하고 발전시켰다. 소련에서 텔러-울람 설계로 알려진 사하로프의 "세 번째 아이디어"는 1955년 11월 RDS-37 실험에서 1.6MtonTNT의 위력으로 시험되었다. 소련은 1961년 10월, 거대하고 실용성은 떨어졌지만 단계화 개념의 위력을 보여준 차르 봄바를 폭발시켰다. 이는 역사상 가장 강력한 핵무기 실험이었다.

1954년, 영국은 알더마스턴 원자무기연구소에서 윌리엄 페니 경의 책임 하에 핵융합 폭탄 개발을 시작했다. 당시 영국의 기술은 미숙했고, 미국은 1946년 원자력법을 이유로 핵 관련 지식 공유를 거부했다. 이는 영국이 맨해튼 계획에서 미국과 긴밀히 협력했음에도 불구하고, 소련의 스파이 활동에 대한 우려 때문에 취해진 조치였다. 비밀 정보 취급 문제를 다루는 협정이 체결될 때까지 완전한 협력은 재개되지 않았다. 그러나 영국은 미국의 캐슬 작전 실험을 관찰하고 버섯구름에서 샘플을 채취하여, 2차 단계 압축에 방사선 내파가 사용되었다는 명확한 증거를 얻을 수 있었다. 이러한 어려움 속에서 1955년 앤서니 이든 총리는 핵융합 폭탄 개발이 실패하거나 지연될 경우 초대형 핵분열 폭탄으로 대체하는 비밀 계획에 동의했다.

1957년 그래플 작전 실험이 시작되었다. 첫 실험인 '그린 그래나이트(Green Granite)'는 초기 핵융합 폭탄 시제품으로, 약 300ktonTNT의 비교적 낮은 위력을 보였다. 두 번째 실험인 '오렌지 헤럴드(Orange Herald)'는 개량된 핵분열 폭탄이었지만 720ktonTNT의 위력을 내어 역사상 가장 큰 핵분열 폭발이 되었다. 당시 대부분의 사람들은 이것이 핵융합 폭탄이라고 생각했으며, 이 폭탄은 1958년에 실전 배치되었다. 세 번째 실험인 '퍼플 그래나이트(Purple Granite)'는 또 다른 핵융합 시제품이었으나 약 150ktonTNT의 위력에 그쳤다.

1957년 9월에 두 번째 실험 시리즈가 재개되었다. 첫 실험인 '그래플 X 라운드 C(Grapple X Round C)'는 "더 강력한 기폭 장치를 가진 새로운 단순 설계의 2단계 열핵 폭탄"을 기반으로 했으며, 11월 8일 폭발하여 약 1.8MtonTNT의 위력을 기록했다. 1958년 4월 28일에는 3MtonTNT 위력의 폭탄이 투하되었는데, 이는 영국의 가장 강력한 핵실험이었다. 1958년 9월 2일과 11일에 실시된 마지막 두 차례의 공중 폭발 실험에서는 각각 약 1MtonTNT 위력의 소형 폭탄이 사용되었다.

미국 관찰자들이 이 실험들에 초대되었다. 영국이 메가톤급 장치를 성공적으로 폭발시켜 텔러-울람 설계의 "비밀"을 실질적으로 이해하고 있음을 증명하자, 미국은 영국과 일부 핵 설계를 교환하기로 합의했고, 이는 1958년 미영 상호방위협정으로 이어졌다. 영국은 자체 설계를 계속하는 대신, 미국의 소형 Mk 28 탄두 설계에 접근하여 복제품을 제조할 수 있게 되었다.

마오쩌둥은 1954년~1955년 제1차 타이완 해협 위기를 계기로 중국의 핵무기 개발 프로그램을 시작하기로 결정했다. 중화인민공화국은 첫 핵분열 무기 폭발 실험 이후 불과 32개월 만인 1967년 6월 17일, 중국 북서부 로프노르 핵실험장에서 3.31 메가톤 위력의 첫 열핵무기 실험(시험 6호)에 성공했다.[20] 중국은 핵 프로그램 초기 소련으로부터 상당한 기술 지원을 받았으나, 1960년 중소 분쟁이 심화되면서 소련은 모든 지원을 중단했다.[21] 1995년에는 한 중국인 이중간첩이 첩보 활동을 통해 얻은 것으로 추정되는 미국 W88 탄두의 비밀 정보를 제공했다는 주장이 제기되기도 했다.[22][23]

1968년 8월 24일, 프랑스는 프랑스령 폴리네시아의 팡가타우파 환초에서 카노푸스 작전 핵실험을 실시하여 첫 다단계 열핵무기 실험에 성공했다. 폭탄은 고도 520m의 기구에서 폭발했으며,[24] 이 실험으로 상당한 대기 오염이 발생했다.[24] 프랑스는 2.6MtonTNT급 장치를 폭발시켰다는 사실 외에 텔러-울람 설계 개발 과정에 대해 거의 알려진 바가 없다. 초기 개발에 어려움을 겪었지만, 이를 극복하고 다른 주요 핵 강국들과 비슷한 수준의 정교한 핵무기를 보유하게 된 것으로 평가된다.

프랑스는 중국과 마찬가지로 1963년 부분적 핵실험 금지 조약에 서명하거나 비준하지 않았으며, 1966년부터 1996년까지 190회가 넘는 핵실험을 실시했다.[24] 1996년 1월 27일 마지막 핵실험을 실시한 후 실험장을 해체하고, 같은 해 포괄적 핵실험 금지 조약(CTBT)에 서명하여 2년 안에 비준했다. 2015년 기준으로 프랑스는 잠수함 발사 탄도 미사일(SLBM)과 전투폭격기에 탑재된 약 300개의 핵탄두를 보유하고 있다고 확인했다.[25]

1998년 5월 11일, 인도는 포크란-II 핵실험(샤크티 작전)에서 열핵폭탄(샤크티-I)을 폭발시켰다고 발표했다.[27][33] 파키스탄 핵물리학자 사마르 무바라크만드는 실험이 실패했을 것이라고 주장했지만,[28] 로스앨러모스 국립 연구소 전 소장 해럴드 M. 애그뉴는 인도의 주장이 믿을 만하다고 평가했다. 인도는 인근 마을(케톨라이)의 피해를 우려하여 의도적으로 위력을 45ktonTNT으로 제한했으며,[35] 더 큰 위력의 폭발 시 방사능 유출을 완전히 막기 어려웠을 것이라고 설명했다.[35] 실험 후 인도 원자력 위원회 전 위원장 라자고팔라 치담바람은 인도가 원하는 어떤 위력의 열핵폭탄도 만들 능력이 있다고 말했다. 인도는 샤크티-I 실험을 바탕으로 약 200ktonTNT까지 다양한 위력의 열핵무기를 제작할 수 있다고 공식적으로 주장한다.[35][29] 그러나 인도 수소폭탄 실험의 실제 위력은 인도 과학계 내부 및 국제 학자들 사이에서 여전히 논란의 대상이다.[30][31]

2016년 1월 6일, 조선민주주의인민공화국(북한)은 4차 핵실험에서 수소폭탄 실험에 처음으로 성공했다고 발표했다.[66] 발표 당시 진위 여부는 불확실했으나, 2017년 9월 6차 핵실험에서 이전보다 훨씬 강력한 폭발(수백 킬로톤 추정)을 일으키면서 수소폭탄 기술을 실용화했을 가능성이 높아졌다.[67]

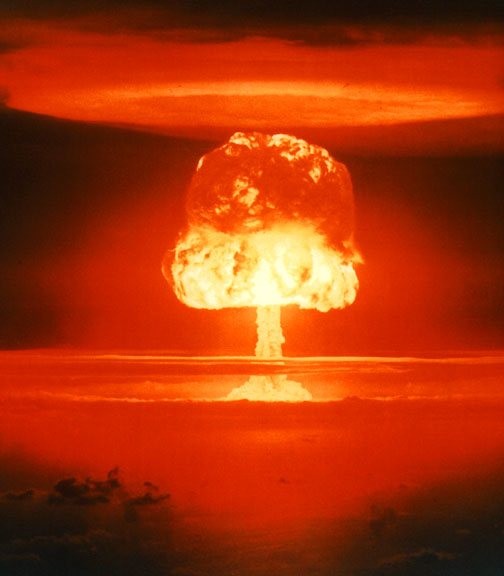

5. 피해

수소폭탄이 전쟁에서 사용된 예는 없다. 그러나 1952년 아이비 작전 실험 이후에도 전 세계적으로 대규모 핵실험(수소폭탄 실험)이 여러 차례 행해져, 우연히 마주친 제3자나 환경에 대한 피해가 광범위하게 발생했다.

대표적인 사건으로는 1954년 3월 1일 비키니 환초에서 실시된 캐슬 브라보 실험 당시 일본의 제5복룡호를 포함한 수백 척의 어선이 방사능 피폭된 사건이 있다.

1963년에 조인된 부분적 핵실험 금지 조약(PTBT)에 의해 수소폭탄을 포함한 대기권, 우주 공간, 수중에서의 핵실험은 금지되었지만, 이후에도 PTBT에서 금지되지 않은 지하핵실험이 여러 차례 행해졌다. 1996년에는 지하핵실험 금지를 포함한 포괄적 핵실험 금지 조약(CTBT)이 UN에서 채택되었지만, 2016년 현재까지도 발효되지 않았고, 비준하지 않은 국가 등에 의한 핵실험도 행해지고 있다.[66][67]

6. 역사상 가장 강력한 수소폭탄

역사상 가장 강력한 수소폭탄은 구 소비에트 연방(소련)의 RDS-220, 이른바 "차르 봄바"로 알려져 있다. 이 폭탄은 50메가톤(Mt)의 핵출력을 기록했는데, 이는 히로시마 원자폭탄의 약 3,300배에 해당하며, 제2차 세계 대전 중 사용된 모든 폭약의 10배에 달하는 위력이었다. 원래 설계상으로는 100Mt를 넘는 위력을 목표로 했으나, 실험 시 낙진 등 자국 환경에 미칠 영향을 고려하여 위력을 절반 수준으로 낮춘 것으로 알려져 있다.

차르 봄바는 길이 8m, 직경 2m, 무게 27ton에 달하는 거대한 크기였다. 이 폭탄을 탑재하기 위해 Tu-95 폭격기가 특수 개조되었으며, 1961년 10월 30일 북극해의 노바야젬랴 섬 상공 약 4000m 고도에서 투하되어 폭발 실험이 이루어졌다. 폭발로 인해 발생한 충격파는 지구를 세 바퀴나 돌았다는 관측 결과가 있을 정도로 그 위력이 엄청났다.

그러나 차르 봄바는 냉전 시기 미국과의 군비 경쟁 속에서 개발된 상징적인 무기였으며, 실제로는 양산되지 않았다. 폭탄 자체가 너무 크고 무거워 실용성이 떨어졌기 때문에, 실전 배치보다는 서방 세계에 대한 정치적 위협 및 과시, 그리고 수소폭탄 기술력 입증을 위한 실험 목적이 더 강했다.

7. '깨끗한 수소폭탄'

원자폭탄을 기폭 장치로 사용하지 않는 순수 수소폭탄, 소위 '''깨끗한 수소폭탄'''에 대한 연구가 1952년부터 미국에서 진행되었다. 그러나 1992년 미국은 순수 수소폭탄 개발을 사실상 포기하고 관련 연구 데이터를 공개했다. 이 방식은 기폭에 원자폭탄을 사용하지 않으므로 핵분열 반응에 의한 방사성낙진(fallout)이 생성되지 않아 잔류 방사능이 크게 줄어든다는 특징이 있다. 하지만 기폭 시의 핵반응 과정에서 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 및 중성자선 등의 방사선이 방출되며, 핵융합 반응 및 그 잔여물로 인해 발생하는 수소 등의 방사성동위원소도 적지 않게 생성된다.

2015년 기준으로, 미국 로렌스 리버모어 국립 연구소의 실험 시설인 국립점화시설(NIF)에서는 레이저를 이용한 핵융합 연구가 진행되고 있다. 또한 러시아의 핵 연구 시설인 알자마스-16에서는 자기장을 이용한 핵융합(Z-핀치 방식) 연구가 이루어지고 있다. 그러나 2016년 시점까지 이러한 방식의 순수 수소폭탄 개발은 성공하지 못한 것으로 알려져 있다.

참조

[1]

일반

[2]

논문

Fourth Generation Nuclear Weapons: Military effectiveness and collateral effects

Independent Scientific Research Institute

[3]

논문

The B61-based "Robust Nuclear Earth Penetrator:" Clever retrofit or headway towards fourth-generation nuclear weapons?

Independent Scientific Research Institute

[4]

웹사이트

Russia Declassifies Video From 1961 of Largest Hydrogen Bomb Ever Detonated

https://www.smithson[...]

[5]

웹사이트

Nuclear Weapons FAQ Section 4.4.1.4 The Teller–Ulam Design

http://www.nuclearwe[...]

2007-07-03

[6]

뉴스

Hydrogen Bomb Physicist's Book Runs Afoul of Energy Department

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2015-03-23

[7]

뉴스

A physicist might be in trouble for what he revealed in his new book about the H bomb

http://www.businessi[...]

Business Insider

2015-03-25

[8]

웹사이트

Complete List of All U.S. Nuclear Weapons

http://nuclearweapon[...]

1997-10-01

[9]

웹사이트

Figure 5 – Thermonuclear Warhead Components / British H-bomb posted on the Internet by Greenpeace

https://fas.org/sgp/[...]

Federation of American Scientists

[10]

웹사이트

Improved Security, Safety & Manufacturability of the Reliable Replacement Warhead

https://web.archive.[...]

NNSA

2007-03

[11]

일반

[12]

웹사이트

Speculation on Fogbank

http://www.armscontr[...]

[13]

웹사이트

Nuclear Weapons Frequently Asked Questions 4.4.3.3 The Ablation Process

http://nuclearweapon[...]

1999-02-20

[14]

웹사이트

Nuclear Weapons Frequently Asked Questions 4.4.4 Implosion Systems

http://nuclearweapon[...]

1999-02-20

[15]

웹사이트

The B-41 (Mk-41) Bomb – High yield strategic thermonuclear bomb

http://nuclearweapon[...]

1997-10-21

[16]

학술지

Nuclear weapons safety: The case of trident

2007-12-21

[17]

서적

Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb

Simon & Schuster

[18]

웹사이트

The 'George' shot, Comprehensive Test Ban Treaty Organisation website

http://www.ctbto.org[...]

[19]

웹사이트

Photograph of a W47 warhead

http://nuclearweapon[...]

[20]

웹사이트

17 June 1967 – China's first thermonuclear test: CTBTO Preparatory Commission

https://www.ctbto.or[...]

[21]

웹사이트

China's Nuclear Weapon Development, Modernization and Testing

https://web.archive.[...]

Nuclear Threat Initiative

2003-09-26

[22]

뉴스

Spies versus sweat, the debate over China's nuclear advance

https://www.nytimes.[...]

1999-09-07

[23]

보고서

Report of the United States House of Representatives Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial Concerns with the People's Republic of China

https://web.archive.[...]

[24]

웹사이트

24 August 1968 – French 'Canopus' test: CTBTO Preparatory Commission

https://www.ctbto.or[...]

[25]

웹사이트

France {{!}} Countries {{!}} NTI

http://www.nti.org/l[...]

[26]

웹사이트

Overview of the verification regime: CTBTO Preparatory Commission

https://www.ctbto.or[...]

[27]

뉴스

India Sets 3 Nuclear Blasts, Defying a Worldwide Ban; Tests Bring a Sharp Outcry

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

1998-05-12

[28]

웹사이트

Pakistan's Nuclear Weapons Program - 1998: The Year of Testing

https://web.archive.[...]

2001-09-10

[29]

뉴스

Nukes of 200kt yield possible: Architect of Pokhran-II

https://timesofindia[...]

2009-09-25

[30]

뉴스

AEC ex-chief backs Santhanam on Pokhran-II

http://www.thehindu.[...]

2009-09-25

[31]

웹사이트

What are the real yield of India's Test?

http://nuclearweapon[...]

What Are the Real Yields of India's Test?

[32]

뉴스

Former NSA disagrees with scientist, says Pokhran II successful

https://web.archive.[...]

The Times of India

2009-08-27

[33]

웹사이트

Pokhran – II tests were fully successful; given India capability to build nuclear deterrence: Dr. Kakodkar and Dr. Chidambaram

http://pib.nic.in/ne[...]

[34]

학술지

We have an adequate scientific database for designing ... a credible nuclear deterrent

https://frontline.th[...]

1999-01-02

[35]

웹사이트

Press Statement by Dr. Anil Kakodkar and Dr. R. Chidambaram on Pokhran-II tests

https://web.archive.[...]

Press Information Bureau

2009-09-24

[36]

뉴스

India, Pakistan can build hydrogen bomb: Scientist

http://www.lib.virgi[...]

2000-03-25

[37]

웹사이트

Israel

https://fas.org/nuke[...]

FAS

[38]

서적

The Samson Option: Israel's Nuclear Arsenal & American Foreign Policy

https://archive.org/[...]

Random House

[39]

웹사이트

The Hungarian Phenomenon in Israeli Science

https://docs.google.[...]

Hungarian Academy of Science

[40]

서적

Israel and the Bomb

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[41]

뉴스

North Korea could be developing a hydrogen bomb

http://english.hani.[...]

2013-02-07

[42]

뉴스

North Korea may detonate H-bomb

https://www.koreatim[...]

2013-02-04

[43]

웹사이트

North Korea nuclear: State claims first hydrogen bomb test

https://www.bbc.com/[...]

2016-01-06

[44]

보고서

M5.1 – 21 km ENE of Sungjibaegam, North Korea

https://earthquake.u[...]

USGS

2016-01-06

[45]

웹사이트

North Korea nuclear H-bomb claims met by scepticism

https://www.bbc.com/[...]

2016-01-06

[46]

뉴스

North Korea says conducts 'perfect' hydrogen bomb test

https://www.reuters.[...]

2017-09-03

[47]

잡지

US Intelligence: North Korea's Sixth Test Was a 140 Kiloton 'Advanced Nuclear' Device

https://thediplomat.[...]

2017-09-06

[48]

뉴스

North Korea nuclear test may have been twice as strong as first thought

https://www.washingt[...]

2017-09-13

[49]

웹사이트

The nuclear explosion in North Korea on 3 September 2017: A revised magnitude assessment – NORSAR

https://www.norsar.n[...]

[50]

웹사이트

SAR Image of Punggye-ri

http://www.armscontr[...]

2017-09-13

[52]

기타

[53]

서적

Restricted Data Declassification Decisions, 1946 to the present

https://fas.org/sgp/[...]

United States Department of Energy

2001-01

[54]

서적

The secret that exploded

Random House

1981

[55]

학술지

The H-Bomb Secret: How we got it and why we're telling it

http://progressive.o[...]

1979-11

[56]

서적

Born Secret: The H-Bomb, the Progressive Case and National Security

https://archive.org/[...]

Pergamon Press

1981

[57]

뉴스

Air Force Search & Recovery Assessment of the 1958 Savannah, GA B-47 Accident

AF Nuclear Weapons and Counterproliferation Agency. U.S. Air Force

2001

[58]

뉴스

For 50 Years, Nuclear Bomb Lost in Watery Grave

https://www.npr.org/[...]

2008-02-03

[59]

뉴스

US to clean up Spanish radioactive site 49 years after plane crash

https://www.theguard[...]

2015-10-19

[60]

뉴스

The Cold War's Missing Atom Bombs

https://www.spiegel.[...]

2008-11-14

[61]

뉴스

US B-52 nuclear bomber crash in Greenland 51 years ago has ill Danes seeking compensation

https://www.foxnews.[...]

2019-06-03

[62]

기타

[63]

기타

[64]

기타

[65]

기타

[66]

뉴스

北、「水爆実験を実施」と発表…朝鮮中央テレビ

https://web.archive.[...]

2016-01-06

[67]

뉴스

北朝鮮が「水爆」実験と発表、過去最大規模 核保有へ着々

https://jp.reuters.c[...]

2017-09-03

[68]

웹사이트

How the Designer of the First Hydrogen Bomb Got the Gig Richard Garwin was assigned the task by Edward Teller at age 23

https://spectrum.iee[...]

2024-09-02

[69]

기타

[70]

기타

[71]

서적

現代世相風俗史年表:1945-2008

河出書房新社

[72]

Youtube

1956年ニュースハイライト(1956年(昭和31年)

https://www.youtube.[...]

[73]

서적

A Dictionary of Aviation

https://archive.org/[...]

Osprey

[74]

뉴스

북한이 추구하는 수소폭탄이란?

http://www.newshanku[...]

뉴스한국

2010-06-02

[75]

논문

The radioactive signature of the hydrogen bomb

[76]

논문

The Khariton Version

[77]

서적

Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb

Simon & Schuster

1995-08-01

[78]

보고서

On Heterocatalytic Detonations I. Hydrodynamic Lenses and Radiation Mirrors

Los Alamos Scientific Laboratory

1951-03-09

[79]

서적

Super Bomb: Organizational Conflict and the Development of the Hydrogen Bomb

Cornell University Press

[80]

웹사이트

Complete List of All U.S. Nuclear Weapons

2006-03-13

[81]

서적

Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956

Yale University Press

[82]

웹인용

24 August 1968 – French 'Canopus' test: CTBTO Preparatory Commission

https://www.ctbto.or[...]

2017-04-15

[83]

서적

The Bomb: A New History

HarperCollins

[84]

뉴스

North Korea could be developing a hydrogen bomb

2013-02-08

[85]

뉴스

North Korea may detonate H-bomb

2013-02-08

[86]

보고서

M5.1 – 21 km ENE of Sungjibaegam, North Korea

USGS

2016-01-06

[87]

웹인용

North Korea nuclear H-bomb claims met by scepticism

https://www.bbc.com/[...]

2016-01-06

[88]

웹인용

North Korea nuclear: State claims first hydrogen bomb test

https://www.bbc.com/[...]

2016-01-06

[89]

뉴스

North Korea conducts sixth nuclear test, says developed H-bomb

2017-09-03

[90]

웹사이트

SAR Image of Punggye-ri

2017-09-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com