아메노모리 호슈

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아메노모리 호슈는 1668년에 태어나 1755년에 사망한 일본의 학자이자 외교관으로, 쓰시마 번에서 조선과의 외교 실무를 담당했다. 그는 주자학을 배우고, 조선방좌역을 역임하며 조선어를 습득하여 《교린수지》를 저술했다. 호슈는 '성신(誠信)'을 강조하며 조선과의 진정한 교류를 주장했고, 문화상대주의적 관점을 보였다. 그는 조선어와 중국어 연구에 힘썼으며, 교육 활동과 다양한 저술 활동을 펼쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 쓰시마 후추번 사람 - 니치오

니치오는 아즈치모모야마 시대부터 에도 시대 초기의 승려이자 니치렌종의 한 분파인 불수불시파의 시조로, 권력자에게 시주를 받거나 설법을 베풀지 않는 불수불시 사상을 주장하며 도요토미 히데요시와 도쿠가와 이에야스에게 두 차례 유배를 겪었고 그의 사상은 막부의 종교 정책에 영향을 미쳤다. - 쓰시마 후추번 사람 - 소메자키 노부후사

소메자키 노부후사는 일본의 게사쿠 작가이자 언론인으로, 다메나가 슌스이의 제자였으며, 메이지 유신 이후 언론 활동을 시작하여 《근세기문》을 저술하고 《조선국세견전도》를 제작했다. - 1755년 사망 - 몽테스키외

몽테스키외는 프랑스 계몽주의 시대의 사상가로, 법학 연구에 기여하고 《법의 정신》을 통해 삼권 분립 사상을 제시했으며, 사회학의 아버지로 여겨진다. - 1755년 사망 - 숙가황귀비

숙가황귀비 김씨는 조선 출신으로 건륭제의 후궁이 되어 네 아들을 낳았고, 사후 황귀비로 추봉되었으며, 그녀의 아들들은 청나라 정치에 영향력을 행사했고, 그녀의 가문은 가경제 때 만주 성씨를 하사받았으며, 현대 대중 문화에서도 주목받고 있다.

| 아메노모리 호슈 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 출생일 | 1668년 |

| 출생지 | 일본 시가현 이카 군 다카쓰키 정 |

| 사망지 | 쓰시마섬 |

| 사망일 | 1755년 |

| 사망 원인 | 병사 |

| 국적 | 일본 |

| 종교 | 신토 |

| 직업 | 외교관 |

| 학력 | 독학 |

2. 생애

1668년 오미국 이카 군 아메노모리 촌(현재의 시가현 나가하마시 다카쓰키 정)에서 의사의 아들로 태어났다. 아메노모리 가문은 지역 영주였으나, 오다 노부나가 휘하의 도요토미 히데요시 군에게 큰 피해를 입고 몰락하였다. 부친은 무사 신분을 버리고 의사가 되었으며, 호슈도 가업을 잇기 위해 의사 수업을 받았고, 12세에 교토에서 의학을 공부하였다. 1685년경 에도로 상경, 주자학자 기노시타 준안의 문하에 들어갔다.[2] 아라이 하쿠세키 등과 동문수학하며 학문적 재능을 인정받았다.

겐로쿠 2년 기노시타 준안의 추천으로 쓰시마 번에 등용되어, 겐로쿠 5년 쓰시마국에 부임하여 쓰시마 번의 문교(文教)나 대조선 외교문서를 전담하는 진문역(真文役)이 되었다. 나가사키에서 중국어를 배웠다.[3]

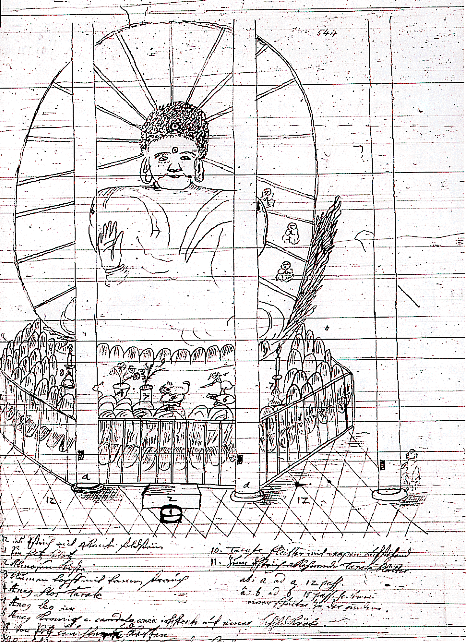

1698년 조선방좌역(朝鮮方佐役, 조선 통신사 전담 보좌)을 명받고 1702년에 처음으로 조선 부산에 건너가, 이듬해부터 2년간 부산 왜관에서 차왜로서 머무르며 조선어를 습득하였다.[4] 왜어유해 편찬에 협력했고, 교린수지를 저술하였다.

1711년과 1719년에는 조선 통신사 사절의 에도행을 수행하였다.

1720년 조선 경종의 즉위를 축하하는 쓰시마번 사절단에 참가하여 부산을 방문했다. 1721년 조선방좌역을 사임하고 장남에게 가독을 물려준 뒤 은거했다. 이후 자택에 서당을 열어 저술 및 교육 활동에 전념했다. 1729년 특사 자격으로 다시 부산 왜관에 파견되어 외교 교섭을 담당했다. 1734년 쓰시마 번주의 소바요닌으로 취임하여 번의 정치에 참여했다. 1755년 쓰시마 이즈하라의 별저에서 사망했다. 향년 88세. 시호는 '''일득재방주성청부군'''이다.

2. 1. 기노시타 준안의 문하생

1668년 오미국 이카 군 아메노모리 촌(현재의 시가현 나가하마시 다카쓰키 정)에서 의사의 아들로 태어났다. 아메노모리 가문은 지역 영주였으나, 오다 노부나가 휘하의 도요토미 히데요시 군에게 큰 피해를 입고 몰락하였다. 부친은 무사 신분을 버리고 의사가 되었으며, 호슈도 가업을 잇기 위해 의사 수업을 받았고, 12세에 교토에서 의학을 공부하였다. 1685년경 에도로 상경, 주자학자 기노시타 준안의 문하에 들어갔다.[2] 아라이 하쿠세키 등과 동문수학하며 학문적 재능을 인정받았다. 겐로쿠 2년 기노시타의 추천으로 쓰시마 번에 등용되어, 겐로쿠 5년 쓰시마국에 부임하여 쓰시마 번의 문교(文教)나 대조선 외교문서를 전담하는 진문역(真文役)이 되었다. 이 사이에 그는 나가사키에서 중국어를 배웠다.[3]2. 2. 쓰시마 번 조선방좌역

1698년 조선방좌역(朝鮮方佐役, 조선 통신사 전담 보좌)을 명받고 1702년에 처음으로 조선 부산에 건너가, 이듬해부터 2년간 부산 왜관에서 차왜로서 머무르며 조선어를 습득하였다.[4] 이 사이에 조선 측의 일본어 사전인 《왜어유해》 편찬에 협력했고, 조선어 입문서인 《교린수지》를 저술하였다. 당시 일본 유일의 해외 공관이었던 부산 왜관을 차왜로서 오가면서 조선어를 습득하였는데, 지적 호기심이 대단하여 당시 조선 선비들이 천대했던 언문(한글)에도 매우 관심을 보이며 배웠다고 한다.쇼토쿠 원년(1711년)과 교호 4년(1719년), 아메노모리는 막부의 요청으로 신임 쇼군을 축하하고자 조선에서 파견되어 쓰시마에 온 조선 통신사 사절의 에도행을 수행하였다. 신유한은 쇼군 요시무네 당시 조선 통신사 제술관으로, 귀국 후 저술한 《해유록》에서 아메노모리 호슈의 활약상과 학식을 기록하며 감탄하였다.

2. 3. 은거와 만년

1720년 조선 경종의 즉위를 축하하는 쓰시마번 사절단에 참가하여 부산을 방문했다. 그러나 고려 인삼 밀수 등 쓰시마 번의 대조선 정책에 불만을 품고 1721년 조선방좌역을 사임하고 장남에게 가독을 물려준 뒤 은거했다. 이후 자택에 서당을 열어 저술 및 교육 활동에 전념했다. 1729년 특사 자격으로 다시 부산 왜관에 파견되어 외교 교섭을 담당했다. 1734년 쓰시마 번주의 소바요닌으로 취임하여 번의 정치에 참여했으며, 《교린제성》, 《치요관견》 등 외교 지침서를 저술했다. 1755년 쓰시마 이즈하라의 별저에서 사망했다. 향년 88세. 시호는 '''일득재방주성청부군'''이다.3. 외교 활동 및 사상

아메노모리 호슈는 조선과의 외교에서 성신지교(誠信之交)를 강조하며, 상호 존중과 이해를 바탕으로 한 관계를 추구했다. 그는 조선 연구와 외교 경험을 바탕으로 《교린제성(交隣提醒)》, 《인교시송물어(隣交始松物語)》, 《조선천호연혁지(朝鮮践好沿革志)》 등의 저서를 남겼다.

호슈는 중국어 등 여러 외국어에 능통하여, 어떤 중국인으로부터 "그대는 다채로운 어학에 정통한 것 같지만, 그중에서도 일본어가 가장 유창하다"라는 농담을 듣기도 했다. 그는 소중화 사상을 신봉하여 "중화의 인간으로 태어나고 싶었다"라고 말할 정도로 중국 문화를 동경했다.

1711년 제9회 조선 통신사 수행 당시, 에도 막부가 계획한 호코지 대불(교토 대불) 참관 및 향응은 조선 통신사 일행의 반발을 샀다. 호코지가 도요토미 히데요시와 관련된 장소라는 점이 문제였다. 호슈는 "현재의 호코지는 도쿠가와 시대에 재건된 것"이라며 변명했지만, 조선 측은 이를 궤변으로 일축했다.[8] 이 사건은 양측의 역사 인식 차이를 보여주는 사례로, 호슈는 이후 『교린제성』에서 막부의 계획이 조선 측에 대한 배려가 부족했다고 비판했다.

규슈 국립 박물관에 소장된 마쓰다이라 노부쓰나의 서한에 따르면, 1643년 제5회 조선 통신사가 호코지 대불 참관을 희망한 것이 관례화의 계기가 되었다는 주장도 있다. 하지만 당시 통신사 일행이 호코지의 건립 배경을 알았는지는 불분명하다.

3. 1. 성신지교(誠信之交)와 상호 존중

아메노모리 호슈는 일본과 조선 사이의 교류를 성신(誠信)으로 하여야 함을 주장했다. 그는 성신은 곧 진실한 마음[實意]이므로 서로 속이지 않고 다투지 않으며 진실을 가지고 교제하는 일이라고 하였다. 그러면서 조선과 참된 성신지교(誠信之交)를 하기 위해서는 송사(送使)를 사퇴시키고 조금도 그 나라(조선)의 번거로움이 되지 않도록 해야 한다고 주장했다.[1] 그는 조선 연구 성과와 조선 외교에 대한 생각을 담은 《교린제성(交隣提醒)》, 《인교시송물어(隣交始松物語)》, 《조선천호연혁지(朝鮮践好沿革志)》를 남겼다.[1]3. 2. 일본 국왕 호칭 문제와 아라이 하쿠세키와의 대립

아라이 하쿠세키와 아메노모리 호슈는 일본 국왕 호칭 문제를 두고 대립하였다.[1] 이는 조선 국왕과 일본 쇼군의 문서상 호칭에 관한 문제였다. 일본의 정치 체제가 형식적 국가 상징인 천황과 실권자인 쇼군으로 이원화되어 있었기 때문에 이 문제가 발생하였다.[1] 조선은 에도 막부의 쇼군을 일본국대군(日本國大君)이라고 불렀는데, 아라이 하쿠세키는 조선과 대등하게 일본국왕(日本國王)으로 칭해야 한다고 주장했다.[1] 반면, 호슈는 대등한 교류 관계를 유지하기 위해 일본국대군 호칭을 써야 한다고 반박하였다.[1]3. 3. 문화상대주의적 관점

1729년 아메노모리 호슈는 특사로 조선의 초량왜관에 다시 방문하였다. 그의 저술에서는 문화상대주의 사상이 드러난다는 평가를 받는다.[7]호슈가 수행했던 제9회 조선 통신사는 에도 막부가 짠 여정에 호코지 대불(교토 대불) 참관과 그곳에서의 향응 계획이 포함되어 있었다. 조선 통신사 일행은 호코지가 도요토미 히데요시가 건립한 절이고, 문 앞에 귀무덤이 있다는 이유로 방문을 거부했다. 호슈는 "현재의 호코지는 도쿠가와 시대(에도 막부 성립 후)에 재건된 것이며, 도요토미 히데요시와는 무관하다"라고 변명했지만, 궤변이라며 일축당했다.[8] 호슈는 일본 측 외교관으로서의 입장에서 변명한 것으로, 그의 의도와는 달랐던 듯하다.[9][10]

후에 호슈가 저술한 『교린제성』에서는 호코지에서의 향응을 계획한 것은 조선 통신사 일행에게 무관심했다고 지적했다.[9][10] 또한 그 저작물 속에서 호슈는, 에도 막부가 조선 통신사 일행에게 거대한 호코지 대불・대불전을 보여주어 국위를 떨치려는 의도가 있었을 것이라고 생각했지만, 일본의 일반 대중에게 "호코지는 히데요시의 절"이라고 인식되어 있음에도 불구하고, "호코지는 히데요시와 무관하다"라는 거짓말을 반복하여 조선 통신사 일행의 감정을 거스른 것과 부처의 공덕은 크고 작음에 상관없이 거액의 재산을 들여 무익한 대불을 만들었다고 일행에게 조롱받게 된 것을 비판하고 있다.

당시 일본에서 유행하던 남색(동성애)을 호슈도 즐겼던 것 같다. 조선 통신사 제술관 신유한은 일본의 남색 취미를 "괴이하기 그지없다"라며 눈살을 찌푸리고 호슈에게 충고했는데, 호슈는 "학사는 아직 그 즐거움을 모를 뿐이다"라고 오히려 타이르듯 말했다고 한다.[7]

4. 어학 연구 및 교육 활동

호슈는 당시 일본 학자들과 달리 일본어 어순으로 읽는 일본식 한문이 아닌, 살아있는 중국어(입말)와 조선어를 직접 익혔다. 이를 통해 조선 사람, 중국 사람과 통역 없이 효과적으로 의사소통을 할 수 있었고, 비교언어학적 관점을 가질 수 있었다. 당시 일본에는 체계적인 조선어 교재가 없었고, 조선어 역관들은 왜관 등지에 거주하며 조선말을 자연스레 익힌 사람들이었다. 임진왜란 이후 왜관에 대한 조선 측의 통제가 심해져 왜관 밖을 다니며 조선 사람과 교류할 기회가 없어지자, 조선말을 할 줄 아는 사람이 점점 줄어들었다. 호슈는 부산 초량왜관에 있을 때 조선말을 공부하며 학습 과정에서 익힌 지식을 엮어 교재로 편집했다. 그는 중국어와 조선어를 나란히 공부하면서 토씨 사용, 어순, 동사와 형용사의 활용 등 조선어의 특징을 주목하였고, 조선 사람이 잘 틀리는 일본어 자음의 유성음, 무성음 구별 등을 예시로 들어 발음 학습에도 주의를 기울였다. 또한, 문자와 실제 발음이 다른 현상(철자와 발음의 괴리)도 지적했다. 조선 관리들이 쓰는 한문은 조선어 학습에 도움이 되지 않으므로, 《춘향전》 등 언문으로 쓰인 소설을 교재로 썼다(중국어를 배울 때도 구어체 기반 소설로 배웠다). 호슈는 쓰시마 번의 정치에 관련된 저작, 교육서, 문집도 많이 남겼고, 수필로는 《교창다화》, 《다와레구사》 등이 있다.

4. 1. 조선어 및 중국어 연구

1698년 조선방좌역(朝鮮方佐役, 조선 통신사 전담 보좌)을 명받고 1702년에 처음으로 조선 부산 초량왜관에서 차왜로써 머무르며 조선어를 습득하였다. 이 사이에 아메노모리는 조선 측의 일본어 사전인 《왜어유해》 편찬에 협력했고, 조선어 입문서인 《교린수지》를 작성하였다.[4] 당시 일본 유일의 해외 공관이었던 부산 왜관을 드나들며 조선어를 습득하였는데, 지적 호기심이 대단하여 당시 조선 선비들이 천대했던 언문(한글)에도 관심을 보였다고 한다.호슈는 일본어 어순으로 읽는 일본식 한문이 아닌, 살아있는 중국어(입말)와 조선어를 직접 익혀 조선 사람, 중국 사람과 역관 없이 효과적인 의사소통을 할 수 있었고, 비교언어학적 관점을 가질 수 있었다. 당시 일본에서는 체계적인 조선어 교재가 없었고, 조선어 역관들은 왜관 등지에 거주하며 조선말을 자연스레 익힌 사람들이었다.

임진왜란 이후 왜관에 대한 조선 측의 통제가 심해져 왜관 밖을 다니며 조선 사람과 교류할 기회가 없어지자, 조선말을 할 줄 아는 사람이 점점 줄어들었다. 호슈는 부산 초량왜관에 있을 때 조선말을 공부하며 학습 과정에서 익힌 지식을 엮어 교재로 편집했다. 당시 조선에서는 《왜어유해》라는 일본어 학습서가 있었는데, 호슈는 이 책의 편찬에 참여했으며 그 경험을 살려 조선어 학습서 《교린수지》에 반영했다.

《교린수지》에서는 한자를 달고 거기에 해당하는 조선어 한자의 음과 새김, 일본어의 음훈을 실었으며, 실제 단어를 쓴 구어체 예문을 실어 쉽게 익힐 수 있게 하였다. 《교린수지》는 증보, 개정되어 메이지 초기 한국어 학습서로도 쓰였다. 그는 중국어와 조선어를 나란히 공부하면서 토씨 사용, 어순, 동사와 형용사의 활용 등 조선어의 특징을 주목하였고, 조선 사람이 잘 틀리는 일본어 자음의 유성, 무성 구별 등을 예시로 들어 발음 학습에도 주의를 기울였다. 또한, 문자와 실제 발음이 다른 현상(철자와 발음의 괴리)도 지적했다. 조선 관리들이 쓰는 한문은 조선어 학습에 도움이 되지 않으므로, 《춘향전》 등 언문으로 쓰인 소설을 교재로 썼다(중국어를 배울 때도 구어체 기반 소설로 배웠다).

4. 2. 교육 활동

임진왜란 이후, 왜관에 대한 조선 측의 통제가 강화되면서 왜관 밖에서 조선 사람과 교류할 기회가 줄어들었고, 이에 따라 조선어를 할 줄 아는 사람이 점차 감소했다. 이러한 상황에서 아메노모리 호슈는 부산 초량왜관에 있을 때 조선어를 공부하며, 학습 과정에서 얻은 지식을 책으로 엮어 교재로 만들었다. 당시 조선에는 《왜어유해》라는 일본어 학습서가 있었는데, 호슈는 이 책의 편찬에 참여한 경험을 바탕으로 자신의 조선어 학습서인 《교린수지》를 저술했다.[1]《교린수지》는 한자에 해당하는 조선어 한자의 음과 새김, 일본어 음훈을 싣고, 실제 구어체 예문을 함께 제시하여 쉽게 학습할 수 있도록 구성되었다. 이 책은 지속적인 증보 및 개정을 거쳐 메이지 초기 한국어 학습서로도 사용되었다. 호슈는 중국어와 조선어를 함께 공부하면서 조선어의 특징인 토씨 사용, 어순, 동사와 형용사의 활용 등에 주목했다. 또한 조선 사람이 틀리기 쉬운 일본어 자음의 유성음, 무성음 구별 등을 예시로 제시하며 발음 학습에도 많은 노력을 기울였다. 그는 문자로 쓰인 것과 실제 발음이 다른 현상(철자와 발음의 괴리)을 지적하는 등 세심한 주의를 기울였다. 호슈는 조선 관리들이 사용하는 한문은 조선어 학습에 도움이 되지 않는다고 보았고, 《춘향전》 등 언문으로 쓰인 소설을 읽으며 교재로 활용했다 (중국어 학습 시에도 구어체 기반의 소설을 활용했다).[1]

호슈는 쓰시마 번의 정치와 관련된 저술, 교육서, 문집을 많이 남겼으며, 수필로는 《교창다화》, 《다와레구사》 등이 있다.[1]

4. 3. 저술 활동

1734년 아메노모리 호슈는 쓰시마 번의 정치에 관련된 《치요관견》(治要管見)이나 대조선 외교 지침 《교린제성(交隣提醒)》을 집필하였다. 이러한 그의 저술에서는 문화상대주의 사상이 드러난다는 평가를 받는다.[1] 호슈는 당시 일본의 학자들과 달리 일본어 어순으로 풀어 읽는 일본식 한문이 아닌 살아있는 중국어(입말)와 조선어를 직접 익혀서 조선 사람, 중국 사람과 통역 없이 직접 효과적인 의사소통을 할 수 있었고, 다른 언어를 객관적으로 보는 비교언어학적 관점을 지닐 수 있었다.[1]임진왜란 이후 왜관에 대한 조선 측의 통제가 심해져 왜관 밖을 다니며 조선 사람과 교류할 기회가 없어지자, 조선말을 할 줄 아는 사람이 점점 없어져 갔다. 호슈는 부산 초량왜관에 있을 때 조선말을 공부하면서 동시에 학습 과정에서 익힌 지식을 책으로 엮어 교재로 편집했다. 당시 조선에서는 《왜어유해》라는 일본어 대역학습서가 있었는데, 호슈는 이 책의 편찬에 참여했으며 그 경험을 살려 자신의 조선어 학습서 《교린수지》에 반영했다.[1]

《교린수지》에서는 한자를 달고 거기에 해당하는 조선어 한자의 음과 새김, 또 일본어의 음훈을 실었으며, 실제 그 단어를 쓴 구어체 예문을 실어서 쉽게 익힐 수 있게 하였다. 《교린수지》는 지속적으로 증보, 개정되어 메이지 초기 한국어 학습서로도 쓰였다.[1] 그는 중국어와 조선어를 나란히 공부하면서 조선어의 특징인 토씨 사용, 어순, 동사와 형용사의 활용 등을 주목하였고, 조선 사람이 잘 틀리는 일본어 자음의 유성, 무성 구별 등을 예시로 들어서 발음 학습에도 상당한 주의를 기울였다. 또한, 문자로 쓰여진 것과 실제 발음이 다른 현상(철자와 발음의 괴리)도 지적하여 세밀한 신경을 썼다.[1]

쓰시마 번의 정치에 관련된 저작, 교육서, 문집도 많이 남겼고, 수필로는 《교창다화》(橘窓茶話), 《다와레구사》(たはれ草) 등이 있다.[1] 《교린제성》(交隣提醒)은 2001년에 한일관계사학회에서 번역 출간하였다.[1] 《다와레구사》(たはれ草)는 2012년에 한국의 태학사에서 《한 경계인의 고독과 중얼거림》이라는 제목으로 번역 출간하였다.[1]

그의 저서를 정리하면 다음과 같다.

| 제목 | 설명 |

|---|---|

| 《교린제성》(交隣提醒) | 2001년 한일관계사학회 번역 출간 |

| 《인교시송물어》(隣交始松物語) | |

| 《조선천호연혁지》(朝鮮践好沿革志) | |

| 《교린수지》 | 메이지 시대 조선어 교과서 |

| 《전일도인》(全一道人) | |

| 《교창다화》(橘窓茶話) | |

| 《다와레구사》(たはれ草) | 2012년 태학사 번역 출간 (제목: 《한 경계인의 고독과 중얼거림》) |

5. 관련 작품

- 타이 유키코 『쓰시마 이야기: 한일 선린 외교에 헌신한 아메노모리 호슈』 코겐샤, 1991년 5월, ISBN 4876560234

- 가도 겐지 『아메노모리 호슈의 눈물: 조선 사역』 후바이샤, 1997년 8월, ISBN 4833150883

- 가도 겐지 『아메노모리 호슈의 운명』 후바이샤, 2001년 8월, ISBN 4833151146

- 고 만 『아메노모리 호슈: 한일의 가교』 신푸샤, 2004년 10월, ISBN 4882695391

- 고니시 겐노스케 『해협의 무지개: 일조(日朝)의 가교 아메노모리 호슈』 신푸샤, 2006년 1월, ISBN 4797485175

참조

[1]

서적

朝鮮人物事典

[2]

서적

コンサイス日本人名辞典 第5版

株式会社三省堂

2009

[3]

서적

朝鮮人物事典

[4]

서적

人物でつづる被差別民の歴史 続

[5]

서적

朝鮮人物事典

[6]

서적

ケンペルと徳川綱吉 ドイツ人医師と将軍との交流

中央公論社

1994

[7]

서적

海遊録―朝鮮通信使の日本紀行

平凡社

1974-01

[8]

서적

海遊録―朝鮮通信使の日本紀行

平凡社

[9]

간행물

誠信と屈折の狭間―対馬藩儒雨森芳洲をめぐって

同志社女子大学総合文化研究所

1989

[10]

서적

18世紀初頭の朝鮮通信使と日本の知識人

2011

[11]

서적

朝鮮人物事典

[12]

서적

朝鮮人物事典

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com