역역

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

역역(corvée)은 로마에서 유래하여 프랑스를 거쳐 영어로 유입된 단어로, 고대 사회에서 현대 사회에 이르기까지 다양한 형태로 존재해 온 강제 노동 시스템을 의미한다. 고대 이집트, 잉카 제국, 중국 등에서 역역은 국가 사업에 동원되었으며, 중세 유럽에서는 농노가 영주를 위해 노동하는 형태로 나타났다. 근대 식민지 시대에는 아이티, 마다가스카르, 필리핀 등에서 강제 노역이 시행되었으며, 루마니아, 러시아 제국 등에서도 조세 노동의 형태로 존재했다. 현대에도 미얀마, 부탄, 르완다 등 일부 국가에서 유사한 형태의 노동이 존재하며, 베트남에서는 2006년까지 부역이 유지되기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노동사 - 초과근무

초과근무는 정상 근무시간을 넘어서는 노동에 대해 수당, 대체휴가, 보상휴가 등으로 보상받을 수 있으며, 각국 법률에 따라 허용 여부와 보상 방식이 다르지만, 한국에서는 근로기준법에 따라 대체휴가가 가능하고, 가산임금 지급 의무가 존재하며, 장시간 노동 문화와 은폐된 초과근무 등의 문제점이 있다. - 노동사 - 불안정 노동

불안정 노동은 고용 불안, 예측 불가능성, 통제력 부족을 특징으로 하는 다양한 고용 형태로, 한국 사회에서 소득 불평등 심화, 사회 불안 가중, 노동 시장 왜곡 등 여러 문제를 야기하며 취약 계층에게 더욱 심각한 영향을 미친다. - 강제 노동 - 형제복지원

형제복지원은 1960년대 고아원에서 시작하여 부랑인 수용 시설로 변모, 강제 노동, 인권 유린, 사망 사건 등이 발생했고, 공권력에 의한 인권 침해 사건으로 결론 났다. - 강제 노동 - 콜탄

| 역역 | |

|---|---|

| 정의 | |

| 형태 | 간헐적이고 무급의 비자유 노동 형태 |

| 특징 | 법률 또는 관습에 따라 부과되는 의무 노동 국가 또는 지주에게 봉사하는 형태 개인의 자유가 제한된 노동 형태 |

| 어원 | 프랑스어 'corvée'에서 유래 |

| 역사 | |

| 고대 수메르 | 고대 수메르에서 역역과 유사한 형태의 노동이 존재 왕 또는 사원 토지에서 의무적인 노동 제공 |

| 중세 유럽 | 농노제 하에서 영주에게 바치는 의무 노동 농노는 영주의 토지에서 정해진 기간 동안 노동을 제공해야 함 |

| 캐나다 | 온타리오 주에서 1849년부터 1948년까지 도로 유지 보수를 위해 활용 주민들에게 부과된 의무적인 도로 노동 |

| 온타리오 주 | 온타리오 주 일부 지역에서는 여전히 법률로 존재 |

| 현대적 의미 | |

| 현대 | 현대에는 드물게 사용 비자유 노동의 한 형태로 간주됨 |

| 관련 개념 | 강제 노동과 유사한 의미로 사용됨 |

| 참고 자료 | |

| 법률 | 온타리오 주 법률 R.S.O. 1990, CHAPTER S.20: Statute Labour Act |

| 기사 | Bob Aaron, Time to repeal outdated law, Toronto Star, 2007-12-08 Bob Aaron, Statute Labour Act could mean that some Ontario taxpayers must perform road work, Legal Tree, 2007-12-08 |

| 학술 자료 | SUMMERBY-MURRAY, ROBERT, Statute labour on Ontario township roads, 1849-1948: Responding to a changing space economy, The Canadian Geographer, 1999 statute labour Definition, Britannica Money |

| 도서 | Jeremy Black, The Literature of Ancient Sumer, Oxford University Press, 2004, page 283 |

2. 어원

"코르베"(corvée)는 로마에서 유래하여 프랑스어를 거쳐 영어로 들어온 단어이다. 후기 로마 제국에서는 시민들이 세금 대신 opera publica|오페라 푸블리카la를 수행했는데, 이는 종종 도로 및 교량 공사를 의미했다. 로마 지주들은 소작농과 해방 노예에게 특정 일수의 노역을 요구할 수 있었는데, 해방 노예의 경우에는 opera officialis|오페라 오피키알리스la라고 불렸다.[5]

고대 사회에서는 국가 주도의 대규모 건설 사업에 백성들을 동원하는 부역이 널리 행해졌다. 이집트 제1왕조 시대부터 나일강 범람기에 피라미드, 신전, 운하, 도로 건설 등에 백성들이 동원되었다.[6] 기원전 1350년경 아마르나 문서에는 부역에 관한 기록이 남아있으며, 프톨레마이오스 왕조 시대 로제타석에는 선원 징발 금지가 언급되어 부역이 일반적인 관행이었음을 보여준다.[7] 19세기 후반까지 수에즈 운하 건설 등에 부역이 활용되었으나, 1860년대 이후 이집트의 근대화와 함께 1890년대에 완전히 사라졌다.[9]

중세 유럽에서는 농노 또는 소작농이 매년 영주를 위해 수행해야 하는 일을 opera riga|오페라 리가la라고 불렀다. 쟁기질과 수확이 이에 해당하는 주요 활동이었다. 필요할 때 영주는 opera corrogata|오페라 코로가타la(corrogare|코로가레|lit=징발하다la)라고 불리는 추가적인 노역을 요구할 수 있었다. 이 용어는 coroatae|코로아타에la, corveiae|코르베이아에la로 변화하여 최종적으로 "corvée"가 되었고, 그 의미는 정기적인 작업과 예외적인 작업 모두를 포함하는 것으로 확대되었다.[5] 이 단어는 현대에도 사용되며, 피할 수 없거나 불쾌한 잡일을 의미한다.[5]

농민들은 자신의 경작지에서 일해야 하는 시기에 영주로부터 농업 관련 부역을 부과받았기 때문에 부역에 대해 큰 분노를 느꼈다. 16세기가 되면서 농업 관련 부역은 사라져 갔다. 노동에 대한 대가를 지불하는 것이 일반화되었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 프랑스 혁명까지 유럽 각지에 부역은 남아 있었다.[30]

3. 역사

잉카 제국은 '미타'라는 조세 노역 제도를 통해 공공 봉사를 부과했다. 일부 농민들은 연간 최대 300일의 미타에 동원되기도 했다.[9] 스페인 식민 통치자들은 이 제도를 원주민 강제 노역에 이용했다.[9] 잉카의 미타 제도는 1960년대 페루 정부에 의해 부활하여 기반 시설 확충에 기여하기도 했다.[9] 오늘날 페루 안데스 산맥의 케추아인 공동체에서는 민카(faena|파에나es)라는 공동 작업을 통해 그 잔재를 찾아볼 수 있다.[9]

고대 중국에서는 진시황 시기부터 만리장성, 대운하 건설 등에 부역이 동원되었다. 그러나 과도한 부역 강요와 가혹한 처벌은 백성들의 원망을 샀고, 명나라 이후 사실상 폐지되었다.[15]

후기 로마 제국에서 기원한 "코르베"(corvée)는 로마 시민들이 세금 대신 opera publicala라는 공공사업을 수행했는데, 주로 도로 및 교량 공사가 이에 해당했다. 로마 지주들은 소작농과 해방 노예에게 특정 일수의 노역을 요구할 수 있었는데, 해방 노예의 경우 opera officialisla라고 불렸다.[5]

중세 유럽에서 농노나 소작농은 매년 영주를 위해 opera rigala라는 부역을 수행해야 했다. 쟁기질과 수확이 주요 활동이었으며, 필요에 따라 opera corrogatala(corrogare|lit=to requisitionla)라는 추가적인 노역이 요구되기도 했다.[5] 중세의 부역은 완전히 무급은 아니었고, 노동자들은 현장에서 소비하는 음식과 음료 형태의 소액 보수를 기대할 수 있었다. 부역은 때때로 군사 징집을 포함했으며, 군수품 강제 징발, 특히 군사 수송을 위한 수레 제공 의무인 '운송(cartage)'의 형태로 나타나기도 했다.[5] 농업 부역은 농민들이 자신의 토지를 경작해야 할 시기에 요구되었기 때문에 큰 불만을 야기했다. 16세기에 들어 농업 부역은 감소하고 유급 노동으로 대체되기 시작했지만, 프랑스 혁명 이후까지도 유럽 여러 지역에 남아 있었다.[10]

합스부르크 군주국과 신성 로마 제국에 속한 대부분의 독일 국가들에서는 소작농 제도를 통해 농민들이 귀족을 위해 1년 중 보통 6개월 동안 힘든 농업 노동을 할 의무가 있었다. 화폐 경제가 확립되면서 이 의무는 점차 세금 납부 의무로 대체되었다. 30년 전쟁 이후 역역에 대한 요구가 너무 커지면서 이 제도는 기능을 상실했다. 역역의 공식적인 쇠퇴는 1781년 신성 로마 황제 요제프 2세의 농노제 폐지와 관련이 있다. 그러나 역역은 1848년 혁명 기간에 이르러서야 폐지되었다.

보헤미아의 역역은 체코어로 robotacs라고 불렸다. 러시아어 및 기타 슬라브어에서 는 모든 종류의 일을 의미하지만, 체코어에서는 특히 무보수의 강제 노동, 역역 또는 농노 노동 또는 고된 일을 의미한다. robotacs라는 단어는 후에 체코 작가 카렐 차페크가 그의 형 요제프 차페크의 권고를 받아 1920년 작품인 ''R.U.R.''에서 주인을 위해 무보수로 일하는 기계를 가리키는 단어인 ''로봇''을 소개했다.

프랑스에서는 프랑스 혁명 직후인 1789년 8월 4일에 봉건적 부역이 폐지되었으나,[32] 반혁명 세력에 의해 1824년, 1836년, 그리고 1871년에 prestation|프레스타시옹프랑스어이라는 이름으로 부활하기도 했다.[32] 투표권을 얻기 위해서는 모든 건장한 남성이 3일간의 노역 또는 그에 상응하는 금전적 대가를 제공해야 했다.[32] 1866년, 프랑스의 멕시코 점령 기간 동안, 프랑스군은 벌금 제도 대신 공공 사업에 필요한 노동력을 확보하기 위해 강제 노역 제도를 도입했다.[11]

근대 시대에는 여러 지역에서 다양한 형태의 강제 노동 제도가 시행되었다. 아이티에서는 앙리 크리스토프의 아이티 왕국에서 시민들에게 강제 노역을 부과하여 요새 건설에 동원했다.[14] 농장주들은 돈을 지불하고 노동자 고용을 대신할 수 있었는데, 이는 알렉상드르 페숑의 아이티 공화국보다 강력한 경제 구조를 유지하는 데 기여했다. 1915년 미국 점령기에도 사회 기반 시설 개선을 위해 강제 노역 제도가 시행되었고, 이 과정에서 3,000명 이상의 아이티인이 사망했다는 공식 기록이 있다.[33] 프랑스 식민지였던 마다가스카르에서는 총독 조제프 갈리에니가 징용과 인두세를 결합한 제도를 시행하여 수입과 노동력을 확보하고 생계형 경제 탈피를 시도했다.[18]스페인 식민 통치를 받던 필리핀에서는 '폴로 이 세르비시오스(polo y servicioses)'라는 강제 노동 제도가 시행되었다.[19] 16세에서 60세 사이의 필리핀 남성은 40일(1884년 이후 15일)간 강제 노역을 해야 했으며, 벌금(fallaes)을 내면 면제받을 수 있었다.[19]포르투갈령 아프리카 식민지에서는 1899년 법률에 따라 모든 건장한 남성에게 연간 6개월의 강제 노동이 부과되었다.[35] '치발로(chibalo)'라고 불린 이 제도는 1962년까지 유지되었고, 1974년 카네이션 혁명 이전까지 어떤 형태로든 존재했다. 루마니아에서는 다뉴브 공국의 조세 노동 제도가 자본주의 이전의 강제적인 과도한 노동 형태로 나타났다. Regulamentul Organicro에 명시된 14일의 노동은 실제로는 42일에 달했다.[12] 1864년 토지 개혁으로 조세 노동은 폐지되었지만, 농민들은 보상금과 토지 비용을 지불해야 했기 때문에 다시 반농노 상태로 돌아가는 경우가 많았다.

러시아 차르국과 러시아 제국에서는 тяглые повинности|tyaglyye povinnosti|세금 의무ru라 불리는 여러 가지 상시적인 강제 노역이 있었는데, 여기에는 수레 운반 노역, 마부 노역, 숙박 제공 노역 등이 포함되었다. "강제 노역"이라는 용어는 때때로 барщина|barshchina|ru 또는 боярщина|boyarshchina|ru를 번역하는 데에도 사용되는데, 이는 러시아 농노들이 자신의 토지에 있는 지주(러시아 지주 귀족)를 위해 수행했던 의무 노역을 가리킨다.[13] 1797년 파벨 1세의 칙령은 주 3일의 를 지주에게 필요한 정상적이고 충분한 노동으로 묘사했다. 흑토지대에서는 농노의 70%~77%가 를 수행했고 나머지는 세금 (оброк|obrok|ru)을 납부했다.[13]

근세 이전 일본에서는 율령제 하에서 조용조(租庸調)의 '용(庸)'이나 '잡요(雜徭)'라고 불리는 부역이 존재했다.[17] 1930년대에는 중국과 일제 강점기 조선에서 강제 노역자들을 수입하여 탄광에서 일하게 하는 것이 일반적이었다.[17] 이러한 관행은 제2차 세계 대전이 끝날 때까지 계속되었다.

미국 독립 전쟁 이후 화폐 경제가 발전하면서 지역 정부에서 역역의 인기는 점차 줄어들었다. 미국 남북 전쟁 이후, 남부 미국의 일부 주에서는 주민들에게 공공 사업을 위한 노역 의무를 부과하는 방식으로 세금을 대체하거나, 이를 피하기 위해 요금이나 세금을 납부할 수 있도록 했다. 그러나 이 시스템은 작업의 질이 낮아서 성공적이지 못했다.[21] 1894년 버지니아주 대법원은 역역이 주 헌법을 위반한다고 판결했으며,[21] 1913년 앨라배마주는 역역을 폐지한 마지막 주 중 하나가 되었다.[22]

3. 1. 고대 사회

고대 사회에서는 국가 주도의 대규모 건설 사업에 백성들을 동원하는 부역이 널리 행해졌다.

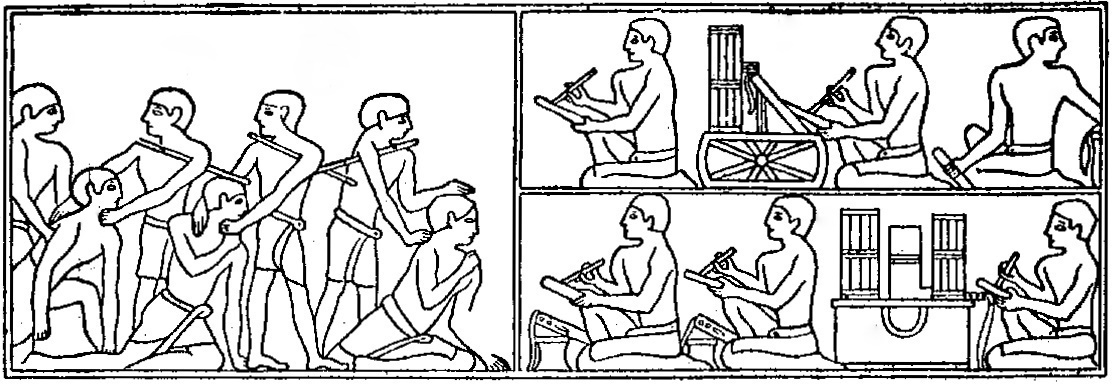

이집트 제1왕조 시대부터 나일강 범람기에 피라미드, 신전, 운하, 도로 건설 등에 백성들이 동원되었다.[6] 기원전 1350년경 아마르나 문서에는 부역에 관한 기록이 남아있으며, 프톨레마이오스 왕조 시대 로제타석에는 선원 징발 금지가 언급되어 부역이 일반적인 관행이었음을 보여준다.[7] 19세기 후반까지 수에즈 운하 건설 등에 부역이 활용되었으나, 1860년대 이후 이집트의 근대화와 함께 1890년대에 완전히 사라졌다.[9]

잉카 제국은 '미타'라는 조세 노역 제도를 통해 공공 봉사를 부과했다. 일부 농민들은 연간 최대 300일의 미타에 동원되기도 했다.[9] 스페인 식민 통치자들은 이 제도를 원주민 강제 노역에 이용했다.[9] 잉카의 미타 제도는 1960년대 페루 정부에 의해 부활하여 기반 시설 확충에 기여하기도 했다.[9] 오늘날 페루 안데스 산맥의 케추아인 공동체에서는 민카(faena|파에나es)라는 공동 작업을 통해 그 잔재를 찾아볼 수 있다.[9]

고대 중국에서는 진시황 시기부터 만리장성, 대운하 건설 등에 부역이 동원되었다. 그러나 과도한 부역 강요와 가혹한 처벌은 백성들의 원망을 샀고, 명나라 이후 사실상 폐지되었다.[15]

3. 1. 1. 이집트

고대 이집트 제1왕조(기원전 2613년경, 제4왕조)부터 국가 주도의 건설 사업에 부역이 활용되었다.[6] 나일강이 범람하는 시기에는 피라미드, 신전, 운하, 도로 등의 건설에 백성들이 동원되었다.

기원전 1350년경의 아마르나 문서에는 부역에 관한 기록이 남아 있다. 382통의 아마르나 서신 중 메기드의 비리디야(Biridiya)가 보낸 "역 부역자 제공"이라는 제목의 서신이 그것이다.

프톨레마이오스 왕조 시대 프톨레마이오스 5세는 로제타석(기원전 196년)에 새긴 업적 중 하나로 선원 징발 금지를 언급했다.[7] 이는 부역이 일반적인 관행이었음을 보여준다.

19세기 후반까지 수에즈 운하 건설을 포함한 많은 공공 사업[8]이 부역을 통해 이루어졌다. 1860년대 이후 이집트가 근대화되면서 부역은 점차 사라져 1890년대에는 완전히 사라졌다.[9]

3. 1. 2. 잉카 제국

잉카 제국은 '미타'라 불리는 제도를 통해 조세 노역을 부과했는데, 이는 제국에 대한 공공 봉사로 여겨졌다. 효율성이 절정에 달했을 때, 일부 자급자족 농민들은 연간 최대 300일의 미타에 동원될 수 있었다.[9] 페루 정복 이후 스페인 식민 통치자들은 이 제도를 이용하여 원주민들을 엔코미엔다와 은광에서 강제 노역의 근원으로 삼았다.[9] 공공 사업에 중점을 둔 잉카 제도는 1960년대 페르난도 벨라운데 테리 정부 시절 연방 정부의 노력으로 부활하여 페루의 기반 시설에 긍정적인 영향을 미쳤다.[9]

이 제도의 잔재는 오늘날 페루에서도 여전히 발견되는데, 안데스 산맥의 케추아인 공동체에서 부과되는 민카(faena|파에나es) 공동 작업이 그 예이다.[9] 예를 들어 쿠스코 근처의 오크라라는 소작농 마을에서는 모든 성인이 매달 4일간의 무급 노동을 지역 사회 프로젝트에 제공해야 한다.[9]

3. 1. 3. 중국

고대 중국에서는 진시황 시기부터 만리장성, 대운하 건설 등 대규모 공공 사업에 부역이 동원되었다. 그러나 부역 강요는 지나치게 과도했고, 불이행에 대한 처벌 또한 혹독했기에 백성들의 원망을 샀으며, 많은 역사가들의 비판을 받았다. 부역은 명나라 이후 사실상 폐지되었다.[15]

3. 2. 중세 유럽

"코르베"(corvée)는 후기 로마 제국에서 기원했으며, 프랑스어를 거쳐 영어로 들어온 단어이다. 로마 시민들은 세금 대신 opera publicala라는 공공사업을 수행했는데, 주로 도로 및 교량 공사가 이에 해당했다. 로마 지주들은 소작농과 해방 노예에게 특정 일수의 노역을 요구할 수 있었는데, 해방 노예의 경우 opera officialisla라고 불렸다.[5]

중세 유럽에서 농노나 소작농은 매년 영주를 위해 opera rigala라는 부역을 수행해야 했다. 쟁기질과 수확이 주요 활동이었으며, 필요에 따라 opera corrogatala(corrogare|lit=to requisitionla)라는 추가적인 노역이 요구되기도 했다. 이 용어는 coroataela, corveiaela를 거쳐 "corvée"로 변화했고, 그 의미는 정기적인 작업과 예외적인 작업 모두를 포함하도록 확대되었다.[5] 중세의 부역은 완전히 무급은 아니었고, 노동자들은 현장에서 소비하는 음식과 음료 형태의 소액 보수를 기대할 수 있었다. 부역은 때때로 군사 징집을 포함했으며, 군수품 강제징발, 특히 군사 수송을 위한 수레 제공 의무인 '운송(cartage)'의 형태로 나타나기도 했다.[5]

농업 부역은 농민들이 자신의 토지를 경작해야 할 시기에 요구되었기 때문에 큰 불만을 야기했다. 16세기에 들어 농업 부역은 감소하고 유급 노동으로 대체되기 시작했지만, 프랑스 혁명 이후까지도 유럽 여러 지역에 남아 있었다.[10]

3. 2. 1. 오스트리아, 신성 로마 제국, 독일

소작농 제도는 합스부르크 군주국(후대의 오스트리아 제국)과 신성 로마 제국에 속한 대부분의 독일 국가들의 봉건 제도에 필수적인 요소였다. 농민들은 귀족을 위해 1년 중 보통 6개월 동안 힘든 농업 노동을 할 의무가 있었다. 화폐 경제가 확립되면서 이 의무는 점차 세금 납부 의무로 대체되었다.

30년 전쟁 이후 역역에 대한 요구가 너무 커지면서 이 제도는 기능을 상실했다. 역역의 공식적인 쇠퇴는 1781년 신성 로마 황제 요제프 2세이자 합스부르크 통치자에 의한 농노제 폐지와 관련이 있다. 그러나 역역은 계속 존재했고, 귀족과 평민 사이의 법적 불평등과 함께 1848년 혁명 기간에 이르러서야 폐지되었다.

보헤미아(또는 체코 지방)는 신성 로마 제국과 합스부르크 군주국의 일부였으며, 역역은 체코어로 robotacs라고 불렸다. 러시아어 및 기타 슬라브어에서 는 모든 종류의 일을 의미하지만, 체코어에서는 특히 무보수의 강제 노동, 역역 또는 농노 노동 또는 고된 일을 의미한다. 체코어 단어는 역역이 Robathde로 알려진 독일 일부 지역과 robothu로 알려진 헝가리로 수입되었다. robotacs라는 단어는 후에 체코 작가 카렐 차페크가 사용했는데, 그는 그의 형 요제프 차페크의 권고를 받아 1920년 작품인 ''R.U.R.''에서 주인을 위해 무보수로 일하는 (원래는 인간형) 기계를 가리키는 단어인 ''로봇''을 소개했다.

3. 2. 2. 프랑스

프랑스에서는 프랑스 혁명 직후인 1789년 8월 4일에 봉건적 부역이 폐지되었다.[32] 그러나 반혁명 세력에 의해 1824년, 1836년, 그리고 1871년에 prestation|프레스타시옹프랑스어이라는 이름으로 부활하기도 했다.[32] 투표권을 얻기 위해서는 모든 건장한 남성이 3일간의 노역 또는 그에 상응하는 금전적 대가를 제공해야 했다.[32] 또한, 뉴프랑스(자치령 캐나다)에서는 영주 제도하에 부역이 지속되었다.[32]

1866년, 프랑스의 멕시코 점령 기간 동안, 프랑스군 사령관 프랑수아 아실 바젠 원수 휘하의 프랑스군은 벌금 제도 대신 공공 사업에 필요한 노동력을 확보하기 위해 강제 노역 제도를 도입했다.[11]

3. 3. 근대 식민지 시대

근대 시대에는 여러 지역에서 다양한 형태의 강제 노동 제도가 시행되었다.

아이티에서는 앙리 크리스토프가 통치하던 캡아이시앵 중심의 아이티 왕국에서 시민들에게 강제 노역을 부과하여 요새 건설에 동원했다.[14] 농장주들은 돈을 지불하고 노동자 고용을 대신할 수 있었는데, 이는 알렉상드르 페숑의 아이티 공화국보다 강력한 경제 구조를 유지하는 데 기여했다. 1915년 미국 점령기에도 사회 기반 시설 개선을 위해 강제 노역 제도가 시행되었고, 이 과정에서 3,000명 이상의 아이티인이 사망했다는 공식 기록이 있다.[33]

프랑스 식민지였던 마다가스카르에서는 총독 조제프 갈리에니가 징용과 인두세를 결합한 제도를 시행하여 수입과 노동력을 확보하고 생계형 경제 탈피를 시도했다.[18]

스페인 식민 통치를 받던 필리핀에서는 '폴로 이 세르비시오스(polo y servicioses)'라는 강제 노동 제도가 시행되었다.[19] 16세에서 60세 사이의 필리핀 남성은 40일(1884년 이후 15일)간 강제 노역을 해야 했으며, 벌금(fallaes)을 내면 면제받을 수 있었다.[19]

포르투갈령 아프리카 식민지에서는 1899년 법률에 따라 모든 건장한 남성에게 연간 6개월의 강제 노동이 부과되었다.[35] '치발로(chibalo)'라고 불린 이 제도는 1962년까지 유지되었고, 1974년 카네이션 혁명 이전까지 어떤 형태로든 존재했다.

루마니아에서는 다뉴브 공국의 조세 노동 제도가 자본주의 이전의 강제적인 과도한 노동 형태로 나타났다. Regulamentul Organicro에 명시된 14일의 노동은 실제로는 42일에 달했다.[12] 1864년 토지 개혁으로 조세 노동은 폐지되었지만, 농민들은 보상금과 토지 비용을 지불해야 했기 때문에 다시 반농노 상태로 돌아가는 경우가 많았다.

3. 3. 1. 아이티

앙리 크리스토프가 통치하던 캡아이시앵을 중심으로 한 독립적인 아이티 왕국(북아이티)은 일반 시민들에게 강제 노역(corvée) 제도를 부과하여 프랑스 침략에 대비한 대규모 요새화 공사에 동원했다.[14] 농장주들은 정부에 돈을 지불하고 대신 노동자들을 고용할 수 있었다. 이를 통해 아이티 왕국은 남부 포르토프랭스를 중심으로 한 아이티 공화국(알렉상드르 페숑 통치)보다 강력한 경제 구조를 유지할 수 있었다. 아이티 공화국은 노동자들에게 토지를 분배하는 토지 개혁 제도를 시행했다.

1915년, 문로 독트린의 루스벨트 수정안에 따라 아이티에 주둔한 미국군은 사회 기반 시설 개선을 위해 강제 노역 제도를 시행했다.[33] 공식 추계에 따르면 이 시기에 3,000명 이상의 아이티인이 사망했다.

3. 3. 2. 마다가스카르

프랑스는 19세기 후반 마다가스카르를 식민지로 병합했다. 총독 조제프 갈리에니는 수입과 노동력 확보, 생계형 경제 탈피를 위해 징용과 인두세를 결합한 제도를 시행했다. 강제 노역에 대해 소액을 지급하는 방식도 포함되었다. 이는 식민주의 하에서 발생한 경제적 긴장에 대한 식민 행정부의 해결책 중 하나였으며, 당시의 사상이 깔려 있었다.

Sonia E. Howe영어의 1938년 저서에서 당시 상황을 확인할 수 있다.[18]

3. 3. 3. 필리핀

스페인 식민 통치하의 필리핀에서는 '폴로 이 세르비시오스(polo y servicioses)'라는 강제 노동 제도가 시행되었다. 이는 스페인 정부가 남아메리카 식민지에 도입한 엔콤미엔다 제도의 틀 안에서 발전한 것이다.[19]

Polo y servicioses는 16세에서 60세 사이의 필리핀 남성에게 40일간의 강제 노역을 부과하는 제도였다. 이들은 교회와 같은 공동체 시설을 건설하는 데 동원되었다.[19] poloes 면제는 하루 1.5 레알의 벌금인 fallaes (faltaes, '결근'의 변형)를 지불함으로써 가능했다. 1884년에는 강제 노역 기간이 15일로 단축되었다. 이 제도는 스페인령 아메리카의 강제 노역 제도인 repartimentoes 제도를 본떴다.[19]

3. 3. 4. 포르투갈령 아프리카

모잠비크와 같은 포르투갈령 아프리카 식민지에서는 1899년 법률에 따라 모든 건장한 남성에게 연간 6개월의 강제 노동이 부과되었다.[35] 이 규칙에는 "그들에게는 이 의무를 수행하는 방법을 선택할 완전한 자유가 있지만, 수행하지 못할 경우 당국이 강제로 실행시킨다."라고 명시되어 있다. 자급자족 생활을 하던 아프리카인들은 실업자로 간주되었다. 노동의 대가가 지불되는 경우도 있었지만, 규칙을 위반하면 처벌로 지불되지 않는 경우도 있었다. Hut tax|오두막세영어 도입으로 인한 빚 때문에 강제로 노역에 종사하게 되었고, 때로는 남아프리카 공화국의 광산에서 일하게 되는 경우도 있었다. '치발로(chibalo)'라고 불리는 이 시스템은 1962년까지 폐지되지 않았고, 1974년에 일어난 마르크스주의 혁명까지 어떤 형태로든 존재했다.

3. 3. 5. 루마니아 공국

칼 마르크스는 다뉴브 공국의 조세 노동 제도를 자본주의 이전의 강제적인 과도한 노동 형태로 묘사했다. 농민들이 자신의 생계를 유지하는 데 필요한 노동은 지주(몰다비아와 왈라키아의 보야르 또는 루마니아어로 boierro)에게 제공하는 노동과는 별개의 잉여 노동이었다. 지주에게 제공해야 하는 14일의 노동은 Regulamentul Organicro에 명시되어 있었지만, 하루 일의 양을 평균 일일 생산량을 만드는 데 필요한 시간으로 간주했기 때문에 실제로는 42일에 달했다. 마르크스는 "그 평균 일일 생산량은 아주 교묘한 방식으로 결정되어 24시간 안에 어떤 키클롭스도 그것을 끝낼 수 없다"고 묘사했다.[12] 조세 노동 규정은 농노제를 폐지하기 위한 것이었지만, 그 목표를 달성하지 못했다.

1864년 토지 개혁은 다뉴브 공국이 통합되어 몰다비아와 왈라키아 연합 공국을 형성한 후에 이루어졌으며, 이 개혁으로 조세 노동이 폐지되고 농민들은 자유 소유주가 되었다. 전 지주들에게는 보상이 약속되었는데, 이는 농민들이 15년 동안 기여해야 하는 기금에서 지불될 예정이었다. 연간 수수료 외에도 농민들은 시장 가격보다 낮은 가격이기는 했지만 새로 소유한 토지에 대한 비용도 지불해야 했다. 이러한 빚 때문에 많은 농민들이 다시 반농노 상태로 돌아갔다.

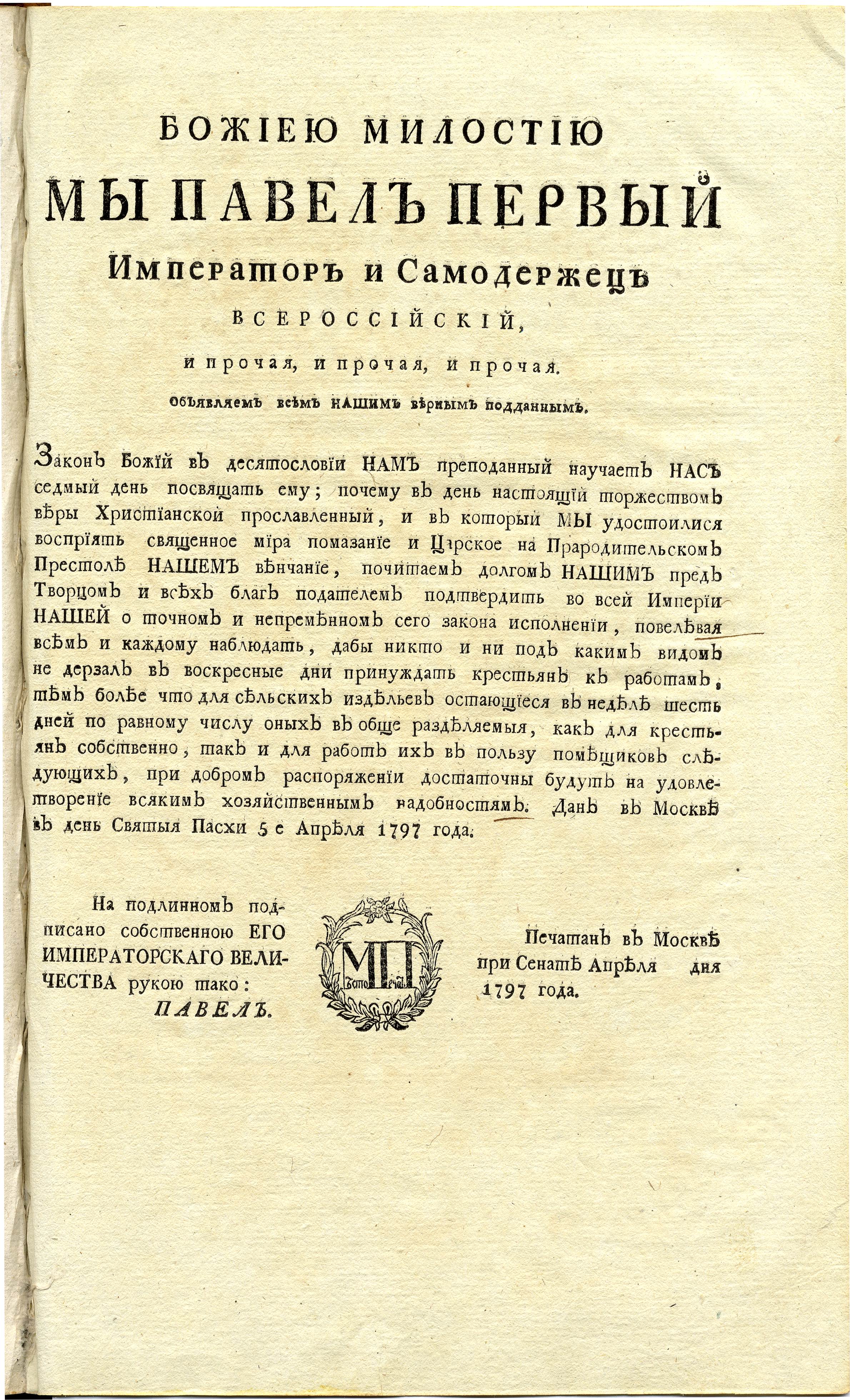

3. 4. 러시아 제국

러시아 차르국과 러시아 제국에서는 тяглые повинности|tyaglyye povinnosti|세금 의무ru라 불리는 여러 가지 상시적인 강제 노역이 있었는데, 여기에는 수레 운반 노역, 마부 노역, 숙박 제공 노역 등이 포함되었다.

"강제 노역"이라는 용어는 때때로 барщина|barshchina|ru 또는 боярщина|boyarshchina|ru를 번역하는 데에도 사용되는데, 이는 러시아 농노들이 자신의 토지에 있는 지주(러시아 지주 귀족)를 위해 수행했던 의무 노역을 가리킨다.[13] 노동 기간에 대한 공식적인 정부 규정은 없었지만, 1797년 파벨 1세의 칙령은 주 3일의 를 지주에게 필요한 정상적이고 충분한 노동으로 묘사했다.

흑토지대에서는 농노의 70%~77%가 를 수행했고 나머지는 세금 (оброк|obrok|ru)을 납부했다.[13]

3. 5. 근대 일본

근세 이전 일본에서는 율령제 하에서 조용조(租庸調)의 '용(庸)'이나 '잡요(雜徭)'라고 불리는 부역이 존재했다.[17] 1930년대에는 중국과 일제 강점기 조선에서 강제 노역자들을 수입하여 탄광에서 일하게 하는 것이 일반적이었다.[17] 이러한 관행은 제2차 세계 대전이 끝날 때까지 계속되었다.

3. 6. 북아메리카

미국 독립 전쟁 이후 화폐 경제가 발전하면서 지역 정부에서 역역의 인기는 점차 줄어들었다. 미국 남북 전쟁 이후, 자금이 부족했던 남부 미국의 일부 주에서는 주민들에게 공공 사업을 위한 노역 의무를 부과하는 방식으로 세금을 대체하거나, 이를 피하기 위해 요금이나 세금을 납부할 수 있도록 했다. 그러나 이 시스템은 작업의 질이 낮아서 성공적이지 못했다.[21] 1894년 버지니아주 대법원은 역역이 주 헌법을 위반한다고 판결했으며,[21] 1913년 앨라배마주는 역역을 폐지한 마지막 주 중 하나가 되었다.[22]

4. 현대의 부역

미얀마 정부는 조세 징수의 일종으로 부역(corvée프랑스어)을 사용하는 것으로 알려져 있으며, 공식 신문을 통해 이러한 관행을 옹호해 왔다.[23]

부탄에서는 '드리글람 남자'라는 전통에 따라 시민들이 세금 의무의 일부를 대신하여 종 건설과 같은 노역을 해야 한다.[38]

르완다에서는 수 세기 동안 이어져 온 '우무간다' 즉, 공동 노동의 전통이 여전히 유지되고 있으며, 보통 한 달에 한 번 토요일에 시민들이 노역을 해야 한다.

베트남은 당국 재량에 따라 공공 사업을 위해 여성(18~35세)과 남성(18~45세)에게 연간 10일의 부역을 유지했다. 이는 노동 의무(nghĩa vụ lao độngvi)라고 불렸다.[24] 그러나 2006년에 국회 상임위원회가 이 법령을 무효화하여 베트남에서 부역을 사실상 폐지했다.[25]

피트케언 제도는 영국 해외 영토로 인구가 약 50명이며 소득세나 판매세가 없다. 이곳에는 모든 건강한 사람들이 필요할 때 도로 유지 보수 및 공공 건물 수리와 같은 일을 해야 하는 공공 노동 제도가 있다.[26]

참조

[1]

웹사이트

statute labour Definition

https://www.britanni[...]

2023-07-10

[2]

서적

The Literature of Ancient Sumer

Oxford University Press

2004

[3]

논문

Statute labour on Ontario township roads, 1849-1948: Responding to a changing space economy

https://www.research[...]

2019-01-28

[4]

웹사이트

Statute Labour Act could mean that some Ontario taxpayers must perform road work

http://www.legaltree[...]

Legal Tree

2017-01-15

[5]

서적

The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French

https://books.google[...]

Taylor & Francis

[6]

논문

The Meaning of Menial Labor: "Servant Statues" in Old Kingdom Serdabs

https://www.jstor.or[...]

2002

[7]

서적

The Rosetta Stone

[8]

서적

Parting the Desert: The creation of the Suez Canal

https://archive.org/[...]

Alfred Knopf

[9]

논문

Who abolished corvée labour in Egypt and why?

1994

[10]

서적

A history of the Habsburg Empire, 1526–1918

University of California Press

[11]

서적

The French Army in Mexico 1861–1867

[12]

서적

Capital. A Critique of Political Economy

https://archive.org/[...]

International Publishers

[13]

서적

Russia under the old regime

[14]

서적

The Uses of Haiti

Common Courage Press

[15]

논문

Economic Developments, 1644–1800

http://dx.doi.org/10[...]

Cambridge University Press

2022-08-23

[16]

논문

Forced Labour in Ancient India

1978

[17]

서적

Machiavelli's Children

Cornell University Press

[18]

서적

The Drama of Madagascar

Methuen & Co.

[19]

서적

History of the Filipino People

https://books.google[...]

Garotech

[20]

서적

Revolutionary Socialist Development in the Third World

Wheatsheaf Books

[21]

웹사이트

Virginia as Analogue

http://www.h-net.org[...]

H-Net Reviews

2018-01-08

[22]

서적

Motives and Management

https://books.google[...]

Way of the World

2017-01-15

[23]

서적

Ending Forced Labour in Myanmar: Engaging a Pariah Regime

Routledge

[24]

웹사이트

CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Nghĩa vụ lao động công ích

https://web.archive.[...]

1999-09-03

[25]

웹사이트

1/1/2007: Bãi bỏ pháp lệnh lao động công ích

https://tienphong.vn[...]

2023-01-18

[26]

웹사이트

Pitcairn Today

https://web.archive.[...]

2014-12-03

[27]

논문

Statute labour on Ontario township roads, 1849-1948: Responding to a changing space economy

[28]

뉴스

Time to repeal outdated law

http://www.thestar.c[...]

Toronto Star Newspapers

2007-12-08

[29]

웹사이트

Statute Labour Act

http://www.e-laws.go[...]

ServiceOntario e-laws

[30]

서적

A history of the Habsburg Empire, 1526-1918

University of California Press

[31]

논문

All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, his army and the making of modern Egypt

[32]

서적

The French Army in Mexico 1861-1867

[33]

서적

The Uses of Haiti

Common Courage Press

[34]

서적

The Drama of Madagascar

Methuen & Co. ltd.

[35]

서적

Revolutionary Socialist Development in the Third World

Wheatsheaf Books

[36]

서적

Capital. A Critique of Political Economy: Volume One

Penguin Classics

[37]

서적

Russia under the old regime

[38]

서적

Ending Forced Labour in Myanmar: Engaging a Pariah Regime

Routledge

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com