염료감응형 태양전지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

염료감응형 태양전지는 1991년 스위스 로잔 연방 공과대학교에서 개발된 태양전지로, 이산화 티타늄 미립자에 염료를 흡착시켜 빛을 전기로 변환하는 원리를 사용한다. 실리콘 태양전지에 비해 제조 비용이 저렴하고 유연성이 뛰어나 다양한 디자인과 응용이 가능하지만, 낮은 전기 변환 효율과 전해질의 안정성, 내구성 부족 등의 단점을 가지고 있다. 현재 효율 향상, 안정성 개선, 신규 응용 분야 개척을 위한 연구가 활발히 진행 중이며, 특히 건물 일체형 태양광 발전 분야에서 주목받고 있다. 대한민국에서도 관련 연구가 활발히 진행되고 있으며, 상용화를 위한 노력이 이어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 태양 전지 - 태양 전지 효율

태양 전지 효율은 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 비율로, 태양 전지 성능의 중요한 척도이며, 다중 접합 태양 전지를 사용한 집광형 태양광 발전 방식이 현재 가장 높은 효율을 보인다. - 태양 전지 - 산화 구리(I)

산화 구리(I)는 화학식 Cu₂O로 표현되는 구리의 산화물로, 다양한 방법으로 제조되며 색상이 민감하게 달라지고, 방오 페인트, 안료, 살균제 등으로 사용되며, 정류 다이오드, 펠링 시약, 베네딕트 시약, 투명 박막 태양 전지, 엑시톤 및 폴라리톤 연구 등 다양한 분야에 응용된다. - 태양 에너지 - 태양광 발전

태양광 발전은 태양빛을 직류 전기로 변환 후 교류 전기로 변환하여 사용하는 기술로, 다양한 종류의 태양전지 개발과 활용이 증가하고 있으나 초기 투자비용, 간헐성, 환경적 영향 등의 과제를 안고 있다. - 태양 에너지 - 광합성

광합성은 생물이 빛에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 유기물을 합성하고 산소를 방출하는 과정으로, 엽록체 내 틸라코이드 막에서 일어나는 명반응과 스트로마에서 일어나는 암반응으로 구성되며, 환경에 따라 탄소 농축 메커니즘을 통해 효율을 높이기도 하고, 지구 대기의 산소를 생성하는 주요 원천이다. - 스위스의 발명품 - 봅슬레이

봅슬레이는 썰매를 타는 전통 놀이에서 시작된 겨울 스포츠로, 스위스 생모리츠에서 최초의 공식 경기가 열렸고 동계올림픽 정식 종목으로 채택되었으며, 국제 봅슬레이 스켈레톤 연맹이 경기를 총괄하고 첨단 기술이 적용된 썰매를 사용한다. - 스위스의 발명품 - 스위스 군용 칼

스위스 군용 칼은 1890년 스위스 군에서 지급하기 시작한 다양한 기능과 도구를 갖춘 휴대용 칼로, 빅토리녹스와 벵거 두 회사에서 납품 경쟁을 하다 현재는 빅토리녹스가 시장을 주도하며, 칼날, 드라이버, 병따개 등 필수 도구와 안전 장치, 인체공학적 디자인, 고품질 재료 사용을 통해 실용성과 내구성을 높여 문화적 아이콘으로 자리 잡았다.

| 염료감응형 태양전지 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 유형 | 박막 태양 전지 |

| 개발자 | 미카엘 그레첼 |

| 발명 연도 | 1991년 |

| 기타 명칭 | 그레첼 전지 염료 태양 전지 |

| 초기 효율 | 7~10% |

| 최대 효율 | 11~15% |

| 작동 온도 | 150°C |

| 수명 | 15년 이상 (실험실 환경에서 20년 이상) |

| 전압 | 약 0.7~1.0 볼트 |

| 전류 | 전극 면적에 따라 다름 |

| 구조 | 투명 전도성 기판 반도체 산화물 박막 (예: 이산화 티타늄) 염료 감광제 전해질 상대 전극 |

| 작동 원리 | |

| 빛 흡수 | 염료 분자가 빛을 흡수하여 전자를 여기시킴 |

| 전자 주입 | 여기된 전자가 반도체 산화물 박막으로 주입됨 |

| 전자 수송 | 주입된 전자가 전도성 기판을 통해 외부 회로로 이동함 |

| 전해질 역할 | 전해질 내에서 산화된 염료 분자를 환원시키고, 전자를 상대 전극으로 운반함 |

| 전하 재결합 방지 | 전해질이 전자의 재결합을 늦춰 전압 및 효율 향상 |

| 장점 | |

| 낮은 제조 비용 | 기존 실리콘 태양 전지에 비해 저렴한 재료와 공정 사용 |

| 유연성 | 플라스틱이나 금속 호일에 제작 가능 |

| 높은 광 흡수율 | 빛이 약한 조건에서도 효율적 |

| 다양한 색상 구현 가능 | 염료 조절을 통해 건축물이나 제품 디자인에 다양하게 적용 가능 |

| 친환경적 | 기존 실리콘 태양 전지 제조에 비해 친환경적 |

| 단점 | |

| 낮은 효율 | 실리콘 태양 전지에 비해 상대적으로 낮은 효율 |

| 전해질 누출 문제 | 액체 전해질의 누출 및 부식 문제 |

| 장기 안정성 | 습도 및 온도 변화에 대한 장기 안정성 문제 |

| 상업화의 어려움 | 대규모 생산 및 상업화의 어려움 존재 |

| 연구 동향 | |

| 고체 전해질 개발 | 전해질 누출 문제 해결을 위한 고체 전해질 연구 |

| 새로운 염료 개발 | 광 흡수율 및 효율 향상을 위한 새로운 염료 연구 |

| 양자점 감광제 연구 | 양자점을 활용한 효율 향상 연구 |

| 복합 산화물 반도체 연구 | 새로운 복합 산화물 반도체 개발 및 응용 연구 |

| 응용 분야 | |

| 휴대용 기기 | 스마트폰, 노트북 등 휴대용 기기의 전원 공급 장치 |

| 건물 통합형 태양광 발전 (BIPV) | 건물 외벽 및 창문 등에 통합 설치 |

| 저전력 센서 | 사물 인터넷(IoT) 센서 및 장치의 전원 공급 |

| 태양광 발전소 | 대규모 발전소 건설 및 운영에 적용 가능성 연구 |

| 섬유 | 태양광 섬유를 활용한 웨어러블 기기 전원 공급 연구 |

| 한국어 번역 관련 추가 정보 | |

| 명칭 | 염료 감응 태양전지 염료 감응형 태양 전지 |

| 참고자료 | 한국과학기술정보연구원 자료 |

2. 역사

1960년대 후반, 빛을 받은 유기 염료가 전기화학 전지의 산화물 전극에서 전기를 생성할 수 있다는 사실이 발견되었다.[10] 버클리 캘리포니아 대학교에서는 광합성의 주요 과정을 이해하고 모방하기 위한 연구로, 시금치에서 추출한 엽록소를 사용하여 이 현상을 연구하였다.[11] 이러한 실험을 바탕으로 1972년에 염료 감응형 태양 전지(DSSC) 원리를 통한 전력 생산이 시연되고 논의되었다.[12] 염료 태양 전지의 불안정성은 주요 과제로 확인되었다. 이후 20년 동안 미세 산화물 분말로 제조된 전극의 다공성을 최적화하여 효율을 향상시킬 수 있었지만, 불안정성 문제는 여전히 남아 있었다.[13]

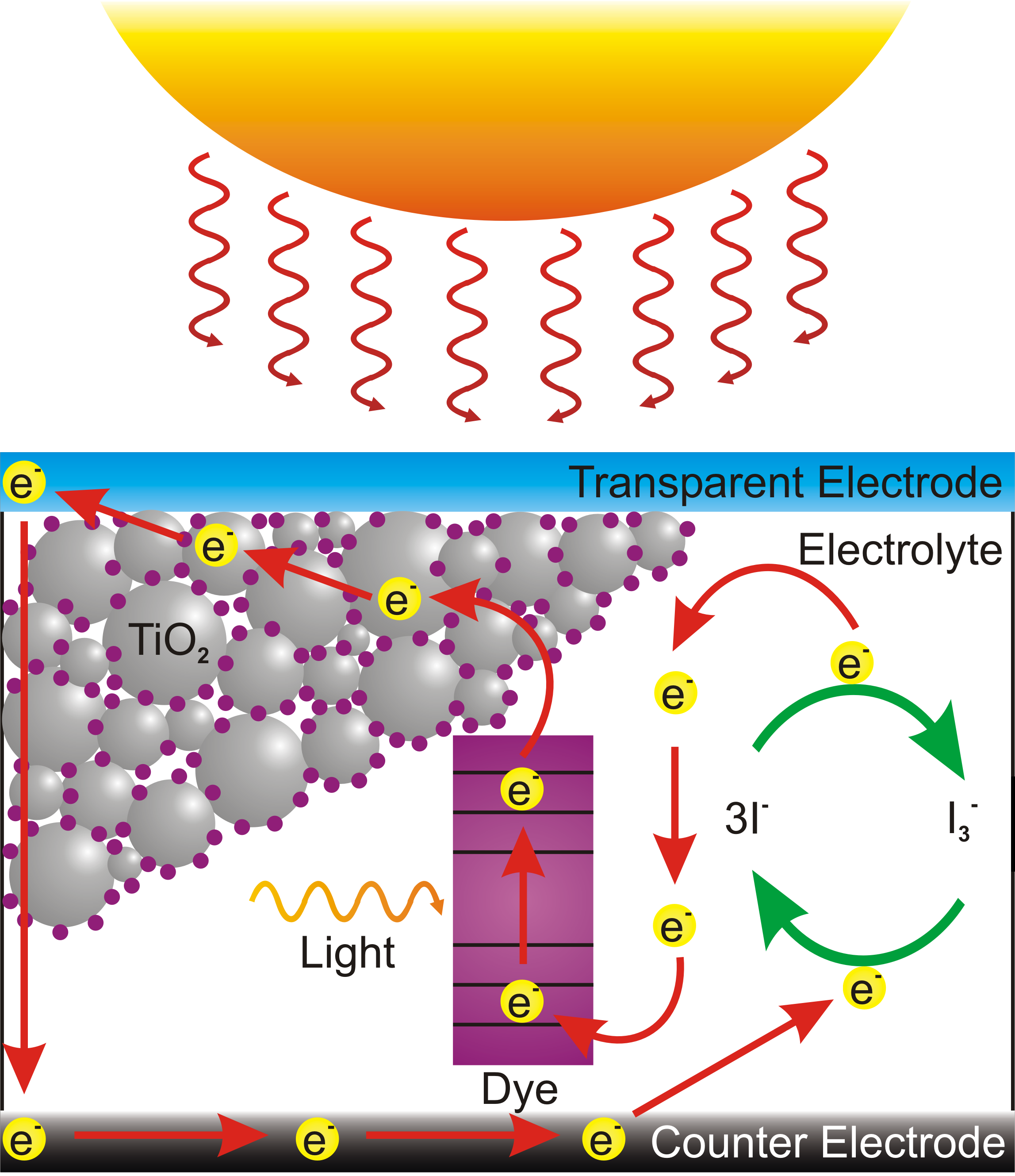

현대적인 n형 DSSC는 햇빛을 흡수하는 분자 염료로 덮인 다공성 이산화티타늄 나노입자 층으로 구성되어 있으며, 이는 녹색 잎의 엽록소와 유사하다. 이산화티타늄은 전해질 용액에 담겨 있으며, 그 위에는 백금 기반 촉매가 위치한다. 기존의 알칼리 전지와 마찬가지로, 양극(이산화티타늄)과 음극(백금)이 액체 전도체(전해질)의 양쪽에 배치된다.

n형 DSSC의 작동 원리는 다음과 같다. 햇빛은 투명 전극을 통과하여 염료층으로 들어가 전자를 여기시키고, 이 전자는 이산화티타늄인 n형 반도체의 전도대로 흐른다. 이산화티타늄의 전자는 투명 전극으로 이동하여 부하에 전력을 공급한다. 외부 회로를 통과한 후, 전자는 후면의 금속 전극(대극 전극)에서 전지로 다시 도입되어 전해질로 흐른다. 그러면 전해질이 전자를 염료 분자로 다시 운반하여 산화된 염료를 재생시킨다.

p형 DSSC의 작동 원리도 유사하지만, 염료 감응형 반도체는 p형(일반적으로 산화니켈)이다. p형 DSSC에서는 반도체에 전자를 주입하는 대신, 정공이 염료에서 p형 반도체의 원자가대로 흐른다.[14]

염료 감응형 태양 전지는 기존 전지 설계에서 실리콘이 제공하는 두 가지 기능(광전자 공급, 전하 분리 및 전류 생성)을 분리한다. 염료 감응형 태양 전지에서는 반도체의 대부분이 전하 수송에만 사용되고, 광전자는 별도의 광감응성 염료에서 제공된다. 전하 분리는 염료, 반도체 및 전해질 사이의 표면에서 발생한다.

염료 분자는 매우 작기 때문에(나노미터 크기), 들어오는 빛을 적절하게 포착하려면 염료 분자 층을 분자 자체보다 훨씬 두껍게 만들어야 한다. 이 문제를 해결하기 위해, 나노 물질을 사용하여 많은 수의 염료 분자를 3차원 매트릭스에 고정하여, 주어진 표면적당 분자 수를 늘린다. 기존 설계에서는 이러한 지지대를 반도체가 제공하며, 이는 이중 역할을 한다.

2. 1. 초기 연구 (1960년대 ~ 1980년대)

1960년대 후반, 빛을 받은 유기 염료가 전기화학 전지의 산화물 전극에서 전기를 생성할 수 있다는 사실이 발견되었다.[10] 버클리 캘리포니아 대학교에서는 광합성의 주요 과정을 이해하고 모방하기 위한 연구로, 시금치에서 추출한 엽록소를 사용하여 이 현상을 연구하였다.[11] 이러한 실험을 바탕으로 1972년에 염료 감응형 태양 전지(DSSC) 원리를 통한 전력 생산이 시연되고 논의되었다.[12] 이 염료 태양 전지의 불안정성은 주요 과제로 확인되었다. 그 후 20년 동안 미세 산화물 분말로 제조된 전극의 다공성을 최적화하여 효율을 향상시킬 수 있었지만, 불안정성 문제는 여전히 남아 있었다.[13]2. 2. 그레첼 셀의 등장과 발전 (1990년대 ~ 현재)

1991년, 스위스 로잔 연방 공과대학교(EPFL)의 마이클 그레첼(Michael Grätzel) 교수는 이산화티타늄(TiO₂) 미립자 표면에 염료를 흡착시켜 광전 변환 효율을 획기적으로 높이는 염료감응형 태양전지(DSSC)를 개발하였다. 이 전지는 "그레첼 셀"이라고도 불린다.[75]

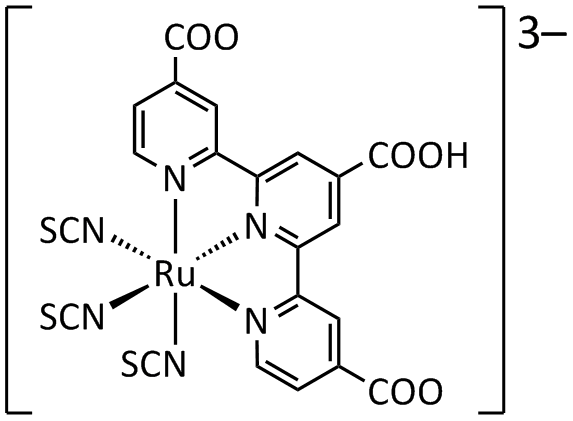

초기(1995년경) 실험용 전지는 자외선(UV)과 청색 파장의 고주파 영역에서만 감광성을 나타냈다.[45] 1999년경에는 "블랙 염료"와 같이 적색과 IR 광의 저주파 영역까지 효율적으로 작동하는 새로운 염료들이 개발되었다.[45] "블랙 염료"는 [Ru(4,4',4"-(COOH)3-terpy)(NCS)3] (트리스카르복시-루테늄 터피리딘)로, 광자를 전자로 변환할 가능성이 매우 높아 초기에는 약 80%, 최근에는 거의 완벽한 변환율을 달성하여 전반적인 효율은 약 90%에 달한다. "손실된" 10%는 대부분 상부 전극의 광학적 손실로 설명된다.[45]

"블랙 염료" 시스템은 5천만 사이클(스위스에서 10년간 태양에 노출된 것과 맞먹는)의 시험을 거쳤는데, 눈에 띄는 성능 저하는 관찰되지 않았다.[45] 그러나 이 염료는 고광도 환경에서 분해될 수 있어, 지난 10년 동안 이 문제를 해결하기 위한 광범위한 연구가 진행되었다. 새로운 염료에는 극도로 높은 내광성과 내열성을 지닌 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 [EMIB(CN)4], 더 높은 변환 효율을 제공하는 구리-디셀레늄 [Cu(In,GA)Se2], 그리고 다양한 특수 목적의 특성을 가진 다른 염료들이 포함된다.[45]

2000년대 이후, 고체 전해질, 양자점을 사용하여 고에너지(고주파) 광을 여러 개의 전자로 변환, 새로운 유기 염료 등 다양한 기술을 접목하여 효율과 안정성을 높이려는 연구가 활발하게 진행되고 있다.[45]

2006년 8월, 연구자들은 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 태양전지의 화학적 및 열적 안정성을 증명하기 위해, 장치를 80 °C의 어두운 환경에서 1000시간 동안 가열한 다음, 60 °C에서 1000시간 동안 광조사했다. 암가열 및 광조사 후에도 초기 광전 변환 효율의 90%가 유지되었는데, 이는 이처럼 높은 변환 효율을 보이는 액체 전해질에서 이러한 우수한 열 안정성이 관찰된 최초의 사례이다. 성능이 온도 상승에 따라 저하되는 실리콘 태양전지와는 달리, 염료감응형 태양전지 장치는 주변 온도에서 60 °C로 작동 온도를 높여도 영향을 거의 받지 않았다.[48]

뉴질랜드 매시대학교(Massey University)의 웨인 캠벨(Wayne Campbell)은 포르피린을 기반으로 한 다양한 유기 염료를 실험했다.[49] 자연에서 포르피린은 헤모프로테인의 기본 구성 요소이며, 여기에는 식물의 엽록소와 동물의 헤모글로빈이 포함된다. 그는 이러한 저렴한 염료를 사용하여 5.6% 정도의 효율을 보고했다.[50]

`Nature Materials`에 발표된 한 논문은 세 가지 염의 용융체로 구성된 새로운 용매 없는 액체 레독스 전해질을 사용하여 8.2%의 세포 효율을 달성했다는 것을 보여주었다. 이는 전해질 용액으로 유기 용매를 사용하는 대안이다. 이 전해질을 사용한 효율은 기존의 요오드 기반 용액을 사용하여 얻는 11%보다 낮지만, 연구팀은 효율을 개선할 수 있다고 확신하고 있다.[51]

조지아 공과대학교(Georgia Tech) 연구팀은 석영(quartz) 광섬유(optical fiber)에 태양전지를 감싸는 방식으로 유효 표면적이 더 큰 염료감응형 태양전지를 제작했다.[52] 연구팀은 광섬유에서 클래딩(Cladding (fiber optics))을 제거하고, 표면에 산화아연(zinc oxide) 나노와이어(nanowire)를 성장시킨 후 염료 분자로 처리하고, 전해질(electrolyte)과 전자를 섬유에서 끌어내는 금속 필름으로 섬유를 감쌌다. 이러한 전지는 같은 표면적을 가진 산화아연 전지보다 6배 더 효율적이다.[52] 광자는 섬유 내부에서 이동하면서 반사되므로 태양전지와 상호 작용하여 더 많은 전류를 생성할 기회가 더 많아진다. 이러한 장치는 팁에서만 빛을 수집하지만, 미래의 섬유 전지는 전도성과 투명성을 모두 갖춘 코팅을 통해 섬유 전체 길이를 따라 빛을 흡수하도록 만들 수 있다.[52] 미시간 대학교(University of Michigan)의 Max Shtein은 이러한 전지에는 태양 추적 시스템(solar tracker)이 필요하지 않으며, 빛이 확산되는 흐린 날에도 작동한다고 말했다.[52]

스위스 로잔 연방 공과대학교(EPFL)와 캐나다 몬트리올 퀘벡 대학교(Université du Québec à Montréal)의 연구진은 염료감응형 태양전지(DSC)의 주요 문제점 두 가지를 해결했다고 주장한다.[54]

- 새로운 분자를 전해질에 사용하여 투명하고 부식성이 없는 액체 또는 젤을 만들었다. 이를 통해 광전압을 높이고, 전지의 출력과 안정성을 향상시킬 수 있다.

- 백금 대신 황화코발트를 음극에 사용했다. 황화코발트는 백금보다 훨씬 저렴하고, 효율적이며, 안정적이고, 실험실에서 생산하기가 용이하다.[55]

2016년, 스위스 연방 공과대학교 로잔(EPFL) 팀이 15%의 에너지 변환 효율을 달성하였다.[75]

3. 작동 원리

염료감응형 태양전지(DSSC)는 기존 실리콘 태양전지와 달리 광전자를 생성하는 염료와 전하를 운반하는 반도체의 역할이 분리되어 작동한다. 기존 실리콘 태양전지는 pn 접합을 이용해 광전자를 생성하고 전하를 분리하여 전류를 생성한다.[7]

반면, 염료감응형 태양전지는 염료, 반도체, 전해질 사이의 표면에서 전하 분리가 일어난다.

- n형 DSSC: 햇빛이 투명 전극을 통과해 염료에 도달하면 염료가 빛을 흡수해 전자를 방출한다. 이 전자는 n형 반도체(주로 이산화티타늄(TiO₂))의 전도띠로 주입되어 투명 전극으로 이동한 후, 외부 회로를 통해 전류를 생성한다. 전자는 금속 전극(대극)을 통해 전해질로 돌아오고, 전해질은 전자를 다시 염료 분자로 운반해 염료를 원래 상태로 되돌린다.[14]

- p형 DSSC: n형 DSSC와 반대로 작동한다. 염료가 빛을 받으면 p형 반도체(주로 산화니켈)에서 염료로 전자가 이동하며, 이는 염료에 정공을 생성한다. 이 정공은 p형 반도체의 원자가띠로 이동하여 전류를 생성한다.[14]

염료 분자는 크기가 매우 작기 때문에(나노미터), 빛을 효과적으로 포착하기 위해 다공성 구조를 사용하여 많은 수의 염료 분자를 3차원 매트릭스에 고정한다.

이러한 작동 원리로 인해 염료감응형 태양전지는 기존 실리콘 태양전지에 비해 낮은 제조 비용, 다양한 색상 구현, 유연성 등의 특징을 갖는다. 그러나 효율이 낮고, 액체 전해질 사용 시 누액 위험이 있으며, 장기 안정성이 떨어진다는 단점이 있다.

3. 1. 기본 원리

염료감응형 태양전지는 기존의 태양전지와 달리 광전 효과를 일으키는 염료와 전하를 운반하는 반도체의 역할이 분리되어 있다. 햇빛이 투명 전극을 통과하여 염료층에 도달하면, 염료 분자가 빛 에너지를 흡수하여 전자를 방출한다. (이 과정을 광여기라고 한다.)[7] 방출된 전자는 이산화티타늄(TiO₂) 나노입자로 구성된 n형 반도체 층으로 주입되어 전도띠를 통해 이동한다. 전자는 외부 회로를 통해 이동하면서 전력을 공급하고, 후면의 금속 전극(대극)을 통해 전지로 돌아온다. 전해질은 전자를 염료 분자로 다시 운반하여 산화된 염료를 재생시킨다.

일반적인 n형 염료감응형 태양전지(DSSC)에서 광자(빛)가 전류로 변환되는 과정은 다음과 같다.

1. 입사 광자는 TiO₂ 표면에 흡착된 광감응제(예: Ru 착화합물)에 흡수된다.

2. 광감응제는 바닥 상태(S)에서 여기 상태(S∗)로 여기된다. 여기된 전자는 TiO₂ 전극의 전도대(conduction band)로 주입된다. 이는 광감응제의 산화(S+)를 초래한다.

3. TiO₂ 전도대에 주입된 전자는 TiO₂ 나노입자 사이를 확산에 의해 이동하여 후면 접촉(TCO)으로 이동한다. 그리고 전자는 최종적으로 회로를 통해 대극 전극에 도달한다.

4. 산화된 광감응제(S+)는 전해질 내의 환원 매개체, 일반적으로 I⁻ 이온 환원 매개체로부터 전자를 받아 바닥 상태(S)로 재생되며, 두 개의 I⁻ 이온이 요오드(I₂)로 산화되고, 이는 I⁻와 반응하여 산화 상태인 I₃⁻를 형성한다.

5. 산화된 환원 매개체인 I₃⁻는 대극 전극으로 확산된 후 I⁻ 이온으로 환원된다.

염료감응형 태양전지의 효율은 광감응제의 여기 상태(LUMO에 근사)와 바닥 상태(HOMO), TiO₂ 전극의 페르미 준위, 그리고 전해질 내 매개체(I⁻/I₃⁻)의 산화 환원 전위, 이렇게 네 가지 에너지 준위에 따라 달라진다.[26]

일반적인 n형 염료감응형 태양전지(DSSC)에서는 빛이 투명한 FTO(SnO₂:F) 상부 전극을 통과하여 이산화티타늄(TiO₂) 표면의 염료에 도달한다. 염료에 도달한 광자의 에너지가 흡수될 수 있을 만큼 충분하다면, 염료는 들뜬 상태가 되고, 이 들뜬 상태의 염료로부터 전자가 이산화티타늄의 전도대로 직접 "주입"될 수 있다. 그 후 전자는 전자 농도 기울기에 의해 확산을 통해 상부의 투명한 양극으로 이동한다.

한편, 염료 분자는 전자를 잃었고, 다른 전자가 제공되지 않으면 분자는 분해된다. 염료는 이산화티타늄 아래의 전해질 내 요오드화물로부터 전자를 빼앗아 삼요오드화물로 산화시킨다. 이 반응은 주입된 전자가 산화된 염료 분자와 재결합하는 데 걸리는 시간에 비해 훨씬 빠르게 일어나므로, 태양전지를 효과적으로 단락시키는 이 재결합 반응을 방지한다.

그런 다음 삼요오드화물은 전지를 통과하여 아래쪽으로 기계적으로 확산되어 전자를 회복하는데, 여기서 대극은 외부 회로를 통해 흐른 후 전자를 다시 도입한다.

3. 2. 상세 메커니즘 (n형 DSSC 기준)

현대적인 n형 DSSC는 햇빛을 흡수하는 분자 염료로 덮인 다공성 이산화티타늄 나노입자 층으로 구성되어 있으며, 이는 녹색 잎의 엽록소와 유사하다. 이산화티타늄은 전해질 용액에 담겨 있으며, 그 위에는 백금 기반 촉매가 위치한다. 기존의 알칼리 전지와 마찬가지로, 양극(이산화티타늄)과 음극(백금)이 액체 전도체(전해질)의 양쪽에 배치된다.[13]

n형 DSSC의 작동 원리는 다음과 같은 몇 가지 기본 단계로 요약할 수 있다.

# 햇빛은 투명 전극을 통과하여 염료층으로 들어가, 전자를 여기시킨다.

# 여기된 전자는 n형 반도체의 전도대로 흐른다. (일반적으로 이산화티타늄)

# 이산화티타늄의 전자는 투명 전극으로 이동하여 부하에 전력을 공급한다.

# 외부 회로를 통과한 후, 전자는 후면의 금속 전극(대극 전극)에서 전지로 다시 도입되어 전해질로 흐른다.

# 전해질이 전자를 염료 분자로 다시 운반하여 산화된 염료를 재생시킨다.[14]

염료 감응형 태양 전지는 기존 전지 설계에서 실리콘이 제공하는 두 가지 기능을 분리한다.

- 실리콘: 광전자의 공급원 역할 + 전하를 분리하고 전류를 생성하는 전기장 제공

- 염료 감응형 태양 전지:

- * 반도체의 대부분 - 전하 수송

- * 광전자 - 별도의 광감응성 염료에서 제공

- * 전하 분리 - 염료, 반도체 및 전해질 사이의 표면에서 발생

염료 분자는 매우 작기 때문에(나노미터 크기), 들어오는 빛을 적절하게 포착하려면 염료 분자 층을 분자 자체보다 훨씬 두껍게 만들어야 한다. 이 문제를 해결하기 위해, 나노 물질을 사용하여 많은 수의 염료 분자를 3차원 매트릭스에 고정하여, 주어진 표면적당 분자 수를 늘린다. 기존 설계에서는 이러한 지지대를 반도체 재료가 제공하며, 이는 이중 역할을 한다.[14]

광전지를 작동시키기 위해 사용되는 대극 전극의 구성은 매우 중요하다. 원자가띠와 전도띠가 산화환원 전해질 종의 띠와 겹쳐 효율적인 전자 교환을 허용해야 하기 때문이다.[21]

일반적인 n형 염료감응형 태양전지(DSSC)에서 광자(빛)가 전류로 변환되는 과정은 다음과 같다.[25]

# 입사 광자는 TiO₂ 표면에 흡착된 광감응제(예: Ru 착화합물)에 흡수된다.

# 광감응제는 바닥 상태(S)에서 여기 상태(S∗)로 여기된다. 여기된 전자는 TiO₂ 전극의 전도대(conduction band)로 주입된다. 이는 광감응제의 산화(S+)를 초래한다.

# TiO₂ 전도대에 주입된 전자는 TiO₂ 나노입자 사이를 확산에 의해 이동하여 후면 접촉(TCO)으로 이동한다. 그리고 전자는 최종적으로 회로를 통해 대극 전극에 도달한다.

# 산화된 광감응제(S+)는 전해질 내의 환원 매개체, 일반적으로 I⁻ 이온 환원 매개체로부터 전자를 받아 바닥 상태(S)로 재생되며, 두 개의 I⁻ 이온이 요오드(I₂)로 산화되고, 이는 I⁻와 반응하여 산화 상태인 I₃⁻를 형성한다.

# 산화된 환원 매개체인 I₃⁻는 대극 전극으로 확산된 후 I⁻ 이온으로 환원된다.

염료감응형 태양전지의 효율은 구성 요소의 네 가지 에너지 준위, 즉 광감응제의 여기 상태(LUMO에 근사)와 바닥 상태(HOMO), TiO₂ 전극의 페르미 준위, 그리고 전해질 내 매개체(I⁻/I₃⁻)의 산화 환원 전위에 따라 달라진다.[26]

일반적인 n형 염료감응형 태양전지(DSSC)에서는 빛이 투명한 FTO(SnO₂:F) 상부 전극을 통과하여 이산화티타늄(TiO₂) 표면의 염료에 도달한다. 염료에 도달한 광자의 에너지가 흡수될 수 있을 만큼 충분하다면, 염료는 들뜬 상태가 되고, 이 들뜬 상태의 염료로부터 전자가 이산화티타늄의 전도대로 직접 "주입"될 수 있다. 그 후 전자는 전자 농도 기울기에 의해 확산을 통해 상부의 투명한 양극으로 이동한다.[27]

한편, 염료 분자는 전자를 잃었고, 다른 전자가 제공되지 않으면 분자는 분해된다. 염료는 이산화티타늄 아래의 전해질 내 요오드화물로부터 전자를 빼앗아 삼요오드화물로 산화시킨다. 이 반응은 주입된 전자가 산화된 염료 분자와 재결합하는 데 걸리는 시간에 비해 훨씬 빠르게 일어나므로, 태양전지를 효과적으로 단락시키는 이 재결합 반응을 방지한다.

그런 다음 삼요오드화물은 전지를 통과하여 아래쪽으로 기계적으로 확산되어 전자를 회복하는데, 여기서 대극은 외부 회로를 통해 흐른 후 전자를 다시 도입한다.

3. 3. p형 DSSC 및 탠덤 셀

염료감응형 태양전지는 광전극(n-DSC)으로 작동하며, 감광 염료에 의한 전자 주입으로 광전류가 발생한다. 광음극(p-DSC)은 기존의 n-DSC와는 반대로 작동하는데, 염료 여기 후 p형 반도체에서 염료로의 빠른 전자 전달(전자 주입 대신 염료 감응 정공 주입)이 일어난다.[39] p-DSC와 n-DSC를 결합하여 탠덤 태양전지(pn-DSC)를 구성할 수 있으며, 탠덤 DSC의 이론 효율은 단일 접합 DSC를 훨씬 능가한다.[39]표준 탠덤 전지는 중간 전해질 층을 사용하여 단순한 샌드위치 구조로 하나의 n-DSC와 하나의 p-DSC로 구성된다. n-DSC와 p-DSC는 직렬로 연결되므로, 결과적인 광전류는 가장 약한 광전극에 의해 제어되고, 광전압은 더해진다. 따라서 고효율 탠덤 pn-DSC를 제작하려면 광전류 정합이 매우 중요하다. 그러나 n-DSC와 달리 염료 감응 정공 주입 후 빠른 전하 재결합으로 인해 p-DSC의 광전류가 일반적으로 낮아 전체 소자의 효율이 저해되었다.[39]

연구자들은 수용체로 페릴렌모노이미드(PMI)를, 공여체로 트리페닐아민에 결합된 올리고티오펜을 포함하는 염료를 사용하면 염료 감응 정공 주입 후 전하 재결합 속도를 줄여 p-DSC의 성능을 크게 향상시킬 수 있음을 발견했다. 연구자들은 p-DSC 쪽에는 NiO를, n-DSC 쪽에는 TiO₂를 사용하여 탠덤 DSC 소자를 제작했다. 광학 흡수를 제어하여 두 전극의 광전류를 정합시키기 위해 NiO와 TiO₂ 박막 두께를 조정하여 광전류 정합을 달성했다. 소자의 에너지 변환 효율은 1.91%로 개별 구성 요소의 효율을 초과하지만, 고성능 n-DSC 소자(6%–11%)의 효율보다는 여전히 훨씬 낮다. 탠덤 DSC 자체가 기본적인 수준이었기 때문에 결과는 여전히 유망하다. p-DSC 성능의 획기적인 향상은 결국 단독 n-DSC보다 훨씬 더 높은 효율을 가진 탠덤 소자로 이어질 수 있다.[39]

앞서 언급했듯이, 고체 전해질을 사용하면 액체 시스템(누출 없음 및 더 빠른 전하 수송 등)보다 여러 가지 장점이 있는데, 이는 염료 감응 광음극에도 적용되었다. 기존의 액체 레독스 커플 전해질 대신 PCBM,[40] TiO₂,[41][42] 및 ZnO[43]와 같은 전자 수송 물질을 사용하여 연구자들은 고체 p-DSC(p-ssDSC)를 제작하여 훨씬 더 높은 광전압을 달성할 가능성이 있는 고체 탠덤 염료 감응형 태양전지를 목표로 했다.[44]

4. 구조 및 구성 요소

염료감응형 태양전지(DSSC)는 인듐/주석 계열의 투명전도층을 표면에 가진 유리판 또는 투명 플라스틱 시트 안쪽에 이산화티타늄 등의 미립자를 고정하고, 이 미립자에 루테늄 계열 등의 유기 염료를 흡착시킨 전극과, 백금이나 탄소 등의 대극 사이에 요오드 용액 등의 산화환원체를 채운, 비교적 간단한 구조와 범용적인 재료로 구성된다.

1960년대 후반, 빛을 받은 유기 염료가 전기화학 전지의 산화물 전극에서 전기를 생성할 수 있다는 사실이 발견되었다.[10] 버클리 캘리포니아 대학교에서 광합성의 주요 과정을 이해하고 시뮬레이션하기 위한 노력으로, 시금치에서 추출한 엽록소를 사용하여 이 현상을 연구했다(생체 모방 또는 생체 공학적 접근 방식).[11] 이러한 실험을 바탕으로 1972년에 염료 감응형 태양 전지(DSSC) 원리를 통한 전력 생산이 시연되고 논의되었다.[12] 그러나 염료 태양 전지의 불안정성이 주요 과제로 확인되었다. 그 후 20년 동안 미세 산화물 분말로 제조된 전극의 다공성을 최적화하여 효율을 향상시킬 수 있었지만, 불안정성 문제는 여전히 남아 있었다.[13]

p형 DSSC의 경우, 염료 감응형 반도체는 p형(일반적으로 산화니켈)이다. p형 DSSC에서는 반도체에 전자를 주입하는 대신, 정공이 염료에서 p형 반도체의 원자가대로 흐른다.[14]

4. 1. 기본 구조

현대적인 n형 DSSC는 다공성 이산화티타늄 나노입자 층에 햇빛을 흡수하는 분자 염료를 덮은 형태로, 녹색 잎의 엽록소와 유사하다. 이산화티타늄은 전해질 용액에 담겨 있으며, 그 위에는 백금 기반 촉매가 있다. 알칼리 전지처럼 양극(이산화티타늄)과 음극(백금)이 액체 전도체(전해질) 양쪽에 배치된다.

n형 DSSC의 작동 원리는 다음과 같다. 햇빛이 투명 전극을 통과해 염료층에 들어가 전자를 여기시키면, 이 전자는 이산화티타늄(n형 반도체)의 전도대로 흐른다. 이산화티타늄의 전자는 투명 전극으로 이동해 부하에 전력을 공급하고, 외부 회로를 거쳐 후면 금속 전극(대극 전극)에서 전지로 돌아와 전해질로 흐른다. 전해질은 전자를 염료 분자로 운반해 산화된 염료를 재생시킨다.

염료 감응형 태양 전지는 기존 전지 설계에서 실리콘의 두 가지 기능(광전자 공급, 전하 분리 및 전기장 생성)을 분리한다. 염료 감응형 태양 전지는 반도체를 전하 수송에만 사용하고, 광전자는 별도의 광감응성 염료에서 제공한다. 전하 분리는 염료, 반도체, 전해질 사이 표면에서 일어난다.

염료 분자는 매우 작아(나노미터 크기) 들어오는 빛을 충분히 포착하려면 분자 층이 분자 자체보다 훨씬 두꺼워야 한다. 이를 위해 나노 물질로 많은 염료 분자를 3차원 매트릭스에 고정, 주어진 표면적당 분자 수를 늘린다. 기존 설계에서는 반도체 재료가 이 지지대를 제공하며 이중 역할을 한다.

그래첼(Grätzel)과 오리건(Brian O'Regan)의 초기 설계는 세 부분으로 구성된다. 위에는 불화물 도핑 산화주석(SnO2:F)으로 만든 투명 양극이 (보통 유리) 판 뒷면에 증착된다. 이 도전성 판 뒷면에는 이산화티타늄(TiO2) 얇은 층이 있는데, 매우 높은 표면적의 다공성 구조를 형성한다. TiO2는 소결로 화학 결합된다. TiO2는 태양 광자 일부(자외선 영역)만 흡수한다.[23] 판을 광감응성 루테늄-폴리피리딜 염료(분자 감광제)[23]와 용매 혼합물에 담그면, 염료 얇은 층이 TiO2 표면에 공유 결합된 채 남는다. 이 결합은 에스터, 킬레이트, 이좌 배위 결합이다.

요오드화물 전해질 얇은 층이 도전성 시트(보통 백금 금속) 위에 퍼진 별도 판을 만든다. 두 판은 결합, 밀봉되어 전해질 누출을 막는다. 구조가 간단해 직접 제작 가능한 취미 키트도 있다.[24]

효율적인 DSSC 장치는 루테늄 기반 분자 염료([Ru(4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine)2(NCS)2](N3))를 사용하는데, 카르복실레이트 부분으로 광양극에 결합된다. 광양극은 10~20nm 지름 투명 TiO2 나노입자 12 μm 두께 필름과, 투명 필름으로 광자를 산란시키는 더 큰(400nm 지름) 입자 4 μm 두께 필름으로 구성된다. 여기된 염료는 빛 흡수 후 이산화티타늄에 전자를 빠르게 주입한다. 주입된 전자는 소결 입자 네트워크를 통해 확산, 앞쪽 투명 전도성 산화물(TCO) 전극에서 수집되고, 염료는 용액에 용해된 레독스 셔틀(I3−/I−) 환원으로 재생된다. 셔틀 산화 형태는 대극으로 확산되어 회로를 완성한다.[25]

일반적인 n형 DSSC에서 광자(빛)가 전류로 변환되는 과정은 다음과 같다.

1. 입사 광자는 TiO₂ 표면 흡착 광감응제(예: Ru 착화합물)에 흡수된다.

2. 광감응제는 바닥 상태(S)에서 여기 상태(S∗)로 여기된다. 여기된 전자는 TiO₂ 전극 전도대(conduction band)로 주입되어 광감응제 산화(S+)를 유발한다.

3. TiO₂ 전도대 주입 전자는 TiO₂ 나노입자 사이 확산으로 후면 접촉(TCO)으로 이동, 회로를 통해 대극 전극에 도달한다.

4. 산화된 광감응제(S+)는 전해질 내 환원 매개체(보통 I⁻ 이온)에서 전자를 받아 바닥 상태(S)로 재생되며, I⁻ 이온 두 개는 요오드(I₂)로 산화, I⁻와 반응해 산화 상태 I₃⁻를 형성한다.

5. 산화된 환원 매개체 I₃⁻는 대극 전극으로 확산된 후 I⁻ 이온으로 환원된다.

일반 n형 DSSC에서 빛은 투명 FTO(SnO₂:F) 상부 전극을 지나 TiO₂ 표면 염료에 도달한다. 광자 에너지가 흡수되면 염료는 들뜬 상태가 되고, 전자는 이산화티타늄 전도대로 직접 "주입"된다. 전자는 전자 농도 기울기에 따른 확산으로 상부 투명 양극으로 이동한다.

염료 분자는 전자를 잃어, 다른 전자가 없으면 분해된다. 염료는 TiO₂ 아래 전해질 내 요오드화물에서 전자를 빼앗아 삼요오드화물로 산화시킨다. 이 반응은 주입 전자가 산화 염료 분자와 재결합하는 시간보다 빨라 태양전지 단락을 막는다.

삼요오드화물은 전지를 통해 아래로 확산되어 전자를 회복하고, 대극은 외부 회로를 거친 전자를 다시 도입한다.

염료감응형 태양전지(그레첼셀)는 인듐/주석 계열 투명전도층을 가진 유리판/투명 플라스틱 시트 내측에 이산화티탄 등 미립자를 고정, 유기 염료를 흡착시킨 전극과, 백금/탄소 등 대극 사이 요오드 용액 등 산화환원체를 채운 구조로, 비교적 간단하며 범용적 재료로 구성된다.

4. 2. 주요 구성 요소

염료감응형 태양전지(DSSC)는 기존의 실리콘 태양전지와 달리, 광전자를 생성하는 부분과 전하를 분리하여 전류를 생성하는 부분을 분리한 구조를 가진다. 즉, 햇빛을 흡수하는 광감응성 염료와 전하를 운반하는 반도체 물질, 그리고 산화환원 반응을 통해 전자를 다시 염료로 전달하는 전해질로 구성된다.[14]일반적인 n형 DSSC의 주요 구성 요소는 다음과 같다.

| 구성 요소 | 역할 | 주요 특징 | 추가 설명 |

|---|---|---|---|

| 투명 전도성 기판 | 빛을 투과시키고, 전자를 수집하는 역할 | 불소 도핑된 산화주석(FTO), 인듐 주석 산화물(ITO) 코팅된 유리 또는 투명 플라스틱 사용 | |

| 다공성 반도체 층 | 전자를 운반하고, 염료를 지지하는 역할 | 주로 이산화티타늄(TiO₂) 나노입자 사용, 소결 공정을 통해 다공성 구조 형성, 산화아연(ZnO), 산화주석(SnO₂) 등도 사용 가능 | |

| 광감응성 염료 | 햇빛을 흡수하여 전자를 생성(여기)하는 역할 | 루테늄(Ru) 기반 유기 금속 착화합물 (N3 염료, 블랙 염료 등), 쿠마린, 메로시아닌 등 유기 염료, 양자점, 천연 염료 등 | |

| 전해질 | 전자를 염료로 다시 전달하는 역할 | 요오드/요오드화물(I⁻/I₃⁻) 기반 액체 전해질, 고체/겔/이온성 액체 전해질 등 | |

| 상대 전극 (대극) | 외부 회로에서 전자를 받아 전해질로 전달하고, 전해질 내 산화환원 반응 촉매 역할 | 백금(Pt), 탄소, 전도성 고분자, 칼코겐화합물(Co, Ni, Fe 포함) 등 |

각 구성 요소에 대한 자세한 내용은 하위 섹션을 참조할 수 있다.

4. 2. 1. 투명 전도성 기판

일반적으로 불소 도핑된 산화주석(FTO, Fluorine-doped Tin Oxide영어) 또는 인듐 주석 산화물(ITO)이 코팅된 유리 또는 투명 플라스틱 기판이 사용된다.[1] 한국에서는 플렉서블 DSSC 개발을 위해 유연한 플라스틱 기판에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.[1]4. 2. 2. 다공성 반도체 층

염료감응형 태양전지에서 다공성 반도체 층은 주로 이산화티타늄(TiO₂) 나노입자로 구성된다.[23] 이 층은 소결이라는 공정을 통해 매우 높은 표면적을 가진 다공성 구조를 형성한다.[23] 산화아연(ZnO), 산화주석(SnO₂) 등의 n형 반도체도 사용될 수 있다.[23]이산화티타늄 나노입자는 n형 반도체 역할을 하며, 햇빛을 흡수하여 전자를 여기시키는 광감응성 염료를 지지한다. 여기된 염료는 이산화티타늄의 전도대로 전자를 주입하고, 주입된 전자는 나노입자 사이를 확산하여 전극으로 이동한다.

나노입자의 크기, 모양, 결정 구조 등은 염료감응형 태양전지(DSSC)의 효율에 큰 영향을 미친다. 소결된 나노입자 전극을 '나노 식물' 형태의 전극으로 대체하면 DSSC의 효율을 높일 수 있다.[27] 대응전극을 구성하는 나노입자의 형태 또한 전체 광전지 효율을 결정하는 데 매우 중요하다.[19]

4. 2. 3. 광감응성 염료

루테늄(Ru)을 기반으로 하는 유기 금속 착화합물은 광감응성 염료로 널리 사용된다. 대표적인 예로는 [Ru(4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine)2(NCS)2](N3 염료)가 있으며, 카르복실레이트 부분을 통해 광양극에 결합한다. N3 염료는 가시광선 전 영역에서 빛을 흡수할 수 있다.[25]

1995년경 초기 실험용 전지에 사용된 염료는 자외선(UV)과 청색 파장의 고주파 영역에서만 빛을 흡수했다. 1999년경에는 "트리스카르복시-루테늄 터피리딘" [Ru(4,4',4"-(COOH)3-terpy)(NCS)3]이 개발되어 적색과 IR 광의 저주파 영역까지 효율적으로 작동한다. 넓은 스펙트럼 반응으로 인해 이 염료는 짙은 갈색-검정색을 띠며 "블랙 염료"라고 불린다.[45] 블랙 염료는 광자를 전자로 변환할 가능성이 매우 높아 초기에는 약 80%였지만, 최근에는 거의 완벽한 변환율을 달성하여 전반적인 효율은 약 90%에 달한다.[45]

"블랙 염료" 시스템은 스위스에서 10년간 태양에 노출된 것과 맞먹는 5천만 사이클의 시험을 거쳤는데, 눈에 띄는 성능 저하는 관찰되지 않았다.[45] 그러나 고광도 환경에서는 분해될 수 있어, 이를 해결하기 위한 연구가 진행되었다. 새로운 염료에는 극도로 높은 내광성과 내열성을 지닌 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 [EMIB(CN)4] 등이 포함된다.[45]

쿠마린, 메로시아닌과 같은 유기 염료도 연구되고 있다. 유기색소는 무기색소에 비해 안정성과 내구성이 떨어지지만, 종류가 풍부하고 비교적 저렴하며 흡광 계수가 크고 색의 자유도가 크다는 특징을 가진다.[12] 과거 유기색소를 사용한 TiO₂ 태양전지에서는 광전 변환 효율이 모두 1% 미만으로 낮았지만, 현재는 더 높은 광전 변환 효율을 갖는 것도 보고되고 있다. 쿠마린 유도체는 IPCE(분광 감도 특성)가 Ru 색소, N3 색소와 거의 동등하며, 상세한 조건 설정에 따라 변환 효율이 Ru 색소 수준으로 향상될 것으로 기대된다.

양자점을 이용한 염료감응형 태양전지 연구도 진행되고 있다. 양자점은 고에너지(고주파) 광을 여러 개의 전자로 변환할 수 있어 효율 향상에 기여할 수 있다.

한국에서는 천연 염료를 이용한 DSSC 연구도 진행되고 있다. 포르피린을 기반으로 한 다양한 유기 염료를 사용한 연구에서 5.6% 정도의 효율이 보고되었다.[50]

4. 2. 4. 전해질

요오드/요오드화물(I⁻/I₃⁻) 기반의 액체 전해질이 가장 널리 사용된다. 액체 전해질은 광전지를 작동시키기 위해 사용되는 대극 전극의 구성에서 원자가띠와 전도띠가 산화환원 전해질 종의 띠와 겹쳐 효율적인 전자 교환을 허용해야 하기 때문에 매우 중요하다.[21]일반적인 n형 염료감응형 태양전지(DSSC)에서는 빛이 투명한 FTO(SnO₂:F) 상부 전극을 통과하여 이산화티타늄(TiO₂) 표면의 염료에 도달하며, 광자의 에너지가 흡수될 수 있을 만큼 충분하다면, 염료는 들뜬 상태가 되고, 이 들뜬 상태의 염료로부터 전자가 이산화티타늄의 전도대로 직접 주입될 수 있다. 그 후 전자는 전자 농도 기울기에 의해 확산을 통해 상부의 투명한 양극으로 이동한다. 한편, 염료 분자는 전자를 잃었고, 다른 전자가 제공되지 않으면 분자는 분해되는데, 염료는 이산화티타늄 아래의 전해질 내 요오드화물로부터 전자를 빼앗아 삼요오드화물로 산화시킨다. 이 반응은 주입된 전자가 산화된 염료 분자와 재결합하는 데 걸리는 시간에 비해 훨씬 빠르게 일어나므로, 태양전지를 효과적으로 단락시키는 이 재결합 반응을 방지한다. 그런 다음 삼요오드화물은 전지를 통과하여 아래쪽으로 기계적으로 확산되어 전자를 회복하는데, 여기서 대극은 외부 회로를 통해 흐른 후 전자를 다시 도입한다.

이러한 액체 전해질은 요오드계 이외에 브롬계, 코발트 착체계 등이 있으나, 가시광선을 흡수하고 부재를 부식시키는 단점이 있다.[26] 또한, 실용화 시 누출될 우려가 있어, 이를 해결하기 위해 다음과 같은 연구가 활발하게 진행되고 있다.

- 고체 전해질: 액체 전해질 대신 유기 정공 수송층이나 p형 반도체를 사용하는 방식이다.

- 겔 전해질: 전해질을 겔(gel) 형태로 만들어 누출 문제를 해결한다.

- 이온성 액체: 휘발성이 낮고 내구성이 좋은 이온성 액체를 용매로 사용한다.

로잔 연방 공과대학교(EPFL) 연구팀은 양친매성 루테늄 감광제와 준고체 겔 전해질을 함께 사용하여 염료감응형 태양전지(DSC)의 열 안정성을 향상시켰으며, 80°C에서 1,000시간 동안 가열에도 견딜 수 있었다.[46][47]

2006년 8월, 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 태양전지의 화학적 및 열적 안정성을 증명하기 위해, 연구자들은 장치를 80°C의 어두운 환경에서 1000시간 동안 가열한 다음, 60°C에서 1000시간 동안 광조사한 결과, 초기 광전 변환 효율의 90%가 유지되었는데, 이는 이처럼 높은 변환 효율을 보이는 액체 전해질에서 이러한 우수한 열 안정성이 관찰된 최초의 사례이다.[51]

최근에는 세 가지 염의 용융체로 구성된 새로운 용매 없는 액체 레독스 전해질을 사용하여 8.2%의 세포 효율을 달성했다는 연구 결과도 발표되었다.[51]

4. 2. 5. 상대 전극 (대극)

염료감응형 태양전지에서 상대 전극(대극)은 외부 회로에서 전자를 수집하여 전해질로 다시 도입하는 역할을 한다. 이때 전해질 내의 산화환원 반응을 촉매하는 역할도 수행하는데, 주로 I3−를 I−로 환원시키는 반응이다.[14] 따라서 상대 전극은 높은 전자 전도도와 확산 능력, 전기화학적 안정성, 높은 촉매 활성 및 적절한 밴드 구조를 가져야 한다.[14]가장 일반적으로 사용되는 상대 전극 재료는 백금(Pt)이지만,[14] 가격이 비싸고 자원이 한정되어 있어 지속 가능성에 대한 우려가 있다. 이러한 이유로 백금을 대체하기 위한 다양한 재료 연구가 활발하게 진행되고 있다.[14] 연구되는 대체 물질에는 탄소,[15] 전도성 고분자, 칼코겐화합물[19] 등이 있다.

예를 들어, 칼코겐화합물 중 코발트, 니켈, 철을 포함하는 화합물(CCNI)은 형태, 화학량론, 상승효과를 조절하여 성능을 향상시키는 연구가 진행 중이다.[19] 또한, 주석 기반 재료,[16] 금 나노구조체,[17] 납 기반 나노결정[18] 등도 연구되고 있다.

나노입자의 형태는 광전지 효율에 큰 영향을 미치는데, 이는 재료의 전기촉매 전위가 표면적에 크게 의존하기 때문이다.[19] 예를 들어, CoSe2/CoSeO3 복합 결정에서 나노큐브, 나노로드, 나노입자 중 나노입자 형태가 가장 높은 전력 변환 효율을 보였다.[19] NiCo2O4의 경우, 나노플라워 형태가 나노로드나 나노시트보다 우수한 성능을 나타냈다.[20]

상대 전극의 구성 물질 또한 중요한데, 원자가띠와 전도띠가 산화환원 전해질 종의 띠와 겹쳐 효율적인 전자 교환이 이루어져야 하기 때문이다.[21] 삼원 니켈 코발트 셀레나이드(NixCoySe) 박막 연구에서는 니켈과 코발트의 비율을 조절하여 백금보다 우수한 성능을 얻을 수 있음이 밝혀졌다.[21]

미세입자와 환원된 그래핀 산화물(rGO) 나노플레이크를 혼합하여 상대 전극을 제작한 연구에서는, rGO가 삼요오드화물 환원을 가속화하고 전하 전달 저항을 감소시키는 시너지 효과를 통해 성능을 향상시킬 수 있음을 보여주었다.[22]

최근 연구에서는 백금 대신 황화코발트를 음극에 사용하여 더 저렴하고 효율적이며 안정적인 대극을 개발하려는 시도도 있었다.[55]

5. 종류

염료감응형 태양전지는 기술 수준에 따라 1세대(결정질 실리콘), 2세대(박막형), 3세대(유기, 나노)로 분류되는데, 염료감응형 태양전지는 3세대에 속한다.

현대적인 n형 DSSC는 햇빛을 흡수하는 분자 염료로 덮인 다공성 이산화티타늄 나노입자 층으로 구성되어 있으며, 이는 녹색 잎의 엽록소와 유사하다. 이산화티타늄은 전해질 용액에 담겨 있으며, 그 위에는 백금 기반 촉매가 위치한다. 기존의 알칼리 전지와 마찬가지로, 양극(이산화티타늄)과 음극(백금)이 액체 전도체(전해질)의 양쪽에 배치된다.

n형 DSSC의 작동 원리는 다음과 같다. 햇빛은 투명 전극을 통과하여 염료층으로 들어가 전자를 여기시키고, 이 전자는 n형 반도체의 전도대로 흐른다. 이산화티타늄의 전자는 투명 전극으로 이동하여 부하에 전력을 공급한다. 외부 회로를 통과한 후, 전자는 후면의 금속 전극에서 전지로 다시 도입되어 전해질로 흐른다. 그러면 전해질이 전자를 염료 분자로 다시 운반하여 산화된 염료를 재생시킨다.

p형 DSSC의 경우, 염료 감응형 반도체는 p형(일반적으로 산화니켈)이다. p형 DSSC에서는 반도체에 전자를 주입하는 대신, 정공이 염료에서 p형 반도체의 원자가대로 흐른다.[14]

염료 감응형 태양 전지는 기존 전지 설계에서 실리콘이 제공하는 두 가지 기능(광전자 공급, 전하 분리 및 전류 생성)을 분리한다. 염료 감응형 태양 전지에서는 반도체의 대부분이 전하 수송에만 사용되고, 광전자는 별도의 광감응성 염료에서 제공된다. 전하 분리는 염료, 반도체 및 전해질 사이의 표면에서 발생한다.

염료 분자는 매우 작기 때문에, 들어오는 빛을 적절하게 포착하려면 염료 분자 층을 분자 자체보다 훨씬 두껍게 만들어야 한다. 이를 위해 나노 물질을 사용하여 많은 수의 염료 분자를 3차원 매트릭스에 고정하여, 주어진 표면적당 분자 수를 늘린다. 기존 설계에서는 이러한 지지대를 반도체 재료가 제공한다.

염료감응형 태양전지(DSSC)의 전극은 주로 이산화티타늄(TiO2)이나 산화아연(ZnO)과 같은 소결된 반도체 나노입자로 구성된다. 이러한 나노입자 기반 DSSC는 전자 수송을 위해 반도체 나노입자를 통한 트랩 제한 확산에 의존하는데, 이는 느린 수송 메커니즘으로 소자 효율을 제한한다. 또한, 나노입자의 소결에는 약 450 °C의 고온이 필요하므로 견고하고 단단한 고체 기판으로 제작이 제한된다. 소결된 나노입자 전극을 독특한 '나노 식물' 형태를 갖는 특수하게 설계된 전극으로 대체하면 DSSC의 효율이 증가한다.[27]

염료감응형 태양전지는 광전극(n-DSC)으로 작동하며, 감광 염료에 의한 전자 주입으로 광전류가 발생한다. 광음극(p-DSC)은 기존의 n-DSC와는 반대로 작동하는데, 염료 여기 후 p형 반도체에서 염료로의 빠른 전자 전달(전자 주입 대신 염료 감응 정공 주입)이 일어난다. 이러한 p-DSC와 n-DSC는 결합하여 탠덤 태양전지(pn-DSC)를 구성할 수 있으며, 탠덤 DSC의 이론 효율은 단일 접합 DSC를 훨씬 능가한다.

표준 탠덤 전지는 중간 전해질 층을 사용하여 단순한 샌드위치 구조로 하나의 n-DSC와 하나의 p-DSC로 구성된다. n-DSC와 p-DSC는 직렬로 연결되므로, 결과적인 광전류는 가장 약한 광전극에 의해 제어되고, 광전압은 더해진다. 따라서 고효율 탠덤 pn-DSC를 제작하려면 광전류 정합이 매우 중요하다. 그러나 n-DSC와 달리 염료 감응 정공 주입 후 빠른 전하 재결합으로 인해 p-DSC의 광전류가 일반적으로 낮아 전체 소자의 효율이 저해되었다.

초기 실험용 전지(1995년경)에 사용된 염료는 자외선(UV)과 청색 파장의 고주파 영역에서만 감광성을 나타냈다. 1999년경에는 훨씬 더 넓은 주파수 영역에 반응하는 새로운 버전들이 빠르게 도입되었는데, 특히 "트리스카르복시-루테늄 터피리딘" [Ru(4,4',4"-(COOH)3-terpy)(NCS)3]은 적색과 IR 광의 저주파 영역까지 효율적으로 작동한다. 넓은 스펙트럼 반응으로 인해 이 염료는 짙은 갈색-검정색을 띠며 간단히 "블랙 염료"라고 불린다.[45] 이 염료는 광자를 전자로 변환할 가능성이 매우 높으며, 초기에는 약 80%였지만 최근 염료에서는 거의 완벽한 변환율을 달성하여 전반적인 효율은 약 90%에 달한다.

태양전지는 효율이 크게 저하되지 않고 최소 20년 동안 전기를 생산할 수 있어야 한다(수명). "블랙 염료" 시스템은 5천만 사이클의 시험을 거쳤는데, 이는 스위스에서 10년간 태양에 노출된 것과 맞먹는다. 그러나 눈에 띄는 성능 저하는 관찰되지 않았다. 그러나 이 염료는 고광도 환경에서는 분해될 수 있다.

6. 장점 및 단점

실리콘 태양전지에 비해 발전 효율은 떨어지지만, 저비용, 저에너지로 생산할 수 있다는 장점이 있다.[75] 플라스틱 시트를 재료로 하여 변형 가능한 플렉서블 셀을 제조할 수 있으며, 시트롤을 재료로 하는 연속 생산 공정은 원가 절감에도 효과적이다. 염료 선택에 따라 다채로운 색상을 낼 수 있는 것도 장점이다.

하지만, 다음과 같은 단점들로 인해 내구성 향상 및 보급을 위한 추가적인 개발이 필요하다.

- 에너지 변환 효율이 10% 정도로 낮다.

- 루테늄, 백금 같은 고가 금속을 사용해야 한다.[76]

- 분해되기 쉬운 유기 분자를 사용하므로 밀봉이 필수적이며, 액체 전해질을 사용하는 경우가 많아 충격에 취약하다.

- 열, 자외선 등에 의한 소재 열화로 발전 효율이 저하된다.

6. 1. 장점

- 실리콘 태양전지에 비해 제조 공정이 단순하고 저렴한 재료를 사용하여 생산 비용이 낮다.[28][29][30][31] 기존 실리콘 태양전지 가격의 20~30% 정도에 불과하다.

- 염료 분자는 빛을 흡수하는 능력이 뛰어나 실리콘 태양전지보다 얇은 두께로도 충분한 빛을 흡수할 수 있다.

- 염료의 종류에 따라 다양한 색상을 구현할 수 있어 건물 외장재, 창문 등 디자인 요소로 활용 가능하다.

- 플라스틱 기판을 사용하면 유연한 태양전지를 만들 수 있어 곡면이나 웨어러블 기기에도 적용할 수 있다.

- 흐린 날씨나 실내 조명과 같은 저조도 환경에서도 비교적 높은 효율을 유지한다. 이는 DSSC가 저조도 조건에서도 작동하여 전하 캐리어 이동성이 낮고 재결합이 주요 문제가 되는 기존 설계의 단점을 극복했기 때문이다. 실내에서도 사용이 제안되며, 집안의 조명에서 소형 장치에 대한 에너지를 수집한다.[36]

- 셀의 기계적 강도가 간접적으로 고온에서 효율을 높인다. DSSC는 전면층에 얇은 전도성 플라스틱 층만으로 구성되어 열을 더 쉽게 방출할 수 있으므로 내부 온도가 더 낮게 유지된다.

- 작동 온도를 주변 온도에서 60 °C로 높여도 성능에 거의 영향을 받지 않는다.

6. 2. 단점

- 태양전지 종류 중 하나인 실리콘 태양전지에 비해 발전 효율이 낮다. 소형 시험용 크기에서 최고 변환 효율은 15%[75]이다.

- 전해질 안정성이 높지 않으며, 액체 전해질은 휘발하는 성질이 있다. 저온에서는 전해질이 얼어붙어 발전이 중단되거나 물리적 손상을 일으킬 수 있다. 고온에서는 액체가 팽창하여 패널 밀봉에 심각한 문제가 발생한다.[37]

- 염료감응형 태양전지 생산에는 루테늄(염료), 백금(촉매) 및 전도성 유리 또는 플라스틱(접촉) 등 고가 재료가 필요하다.[37]

- 전해질 용액에 휘발성 유기 화합물(VOC)이 포함되어 있어 인체 건강과 환경에 유해하므로, 주의 깊게 밀봉해야 한다. 용매가 플라스틱을 투과하는 성질 때문에 대규모 야외 적용 및 유연한 구조로 통합하기 어렵다.[37]

- 분해되기 쉬운 유기 분자를 사용하므로 밀봉이 필수적이며, 액체 전해질을 사용하는 경우가 많아 충격에 취약하다.

- 열, 자외선 등에 의한 소재 열화로 발전 효율이 저하된다.

7. 최신 연구 동향

초기 염료감응형 태양전지는 자외선과 청색 파장의 고주파 영역에서만 감광성을 보였으나, 1999년 이후 넓은 파장 영역에 반응하는 염료가 개발되었다. 특히 "블랙 염료"라고 불리는 [Ru(4,4',4"-(COOH)3-terpy)(NCS)3]는 적색과 IR 광 영역까지 효율적으로 작동한다.[45] 이 염료는 광자를 전자로 변환하는 효율이 매우 높으며, 초기에는 약 80%였지만 최근에는 거의 완벽한 변환율을 달성하여 전반적인 효율은 약 90%에 달한다.

"블랙 염료"는 5천만 사이클(스위스에서 10년간 태양 노출) 시험에서 성능 저하가 관찰되지 않아 안정성이 높지만, 고광도 환경에서는 분해될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 지난 10년 동안 극도로 높은 내광성과 내열성을 가진 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 [EMIB(CN)4], 더 높은 변환 효율을 제공하는 구리-디셀레늄 [Cu(In,GA)Se2] 등 다양한 염료가 연구되고 있다.

염료감응형 태양전지는 아직 개발 초기 단계이며, 효율 향상을 위해 양자점, 고체 전해질, TiO2 도핑 변경 등 다양한 연구가 진행되고 있다.

로잔 연방 공과대학교(EPFL) 연구팀은 양친매성 루테늄 감광제와 준고체 겔 전해질을 함께 사용하여 열 안정성을 향상시켰다. 이 전지는 80°C에서 1,000시간 가열에도 견딜 수 있었다.[46][47] Z-907 염료와 고분자 겔 전해질을 사용하여 6.1%의 에너지 변환 효율을 달성했으며, 80°C에서 1,000시간 가열 후에도 초기 값의 94%를 유지했다. 55°C에서 1,000시간 태양 시뮬레이터 시험 후에도 효율 감소는 5% 미만이었다.[46][47]

최초로 성공적인 고체-하이브리드 염료감응형 태양전지가 보고되었다.[38] 전자 수송 개선을 위해 나노와이어(나노와이어) 배열, 나노와이어와 나노입자(나노입자) 조합 등 대체 반도체 형태가 설계되었다.[48]

2006년 8월, 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 태양전지의 안정성 실험 결과, 80°C 암실에서 1000시간 가열 및 60°C에서 1000시간 광조사 후에도 초기 효율의 90%가 유지되었다.[48] 실리콘 태양전지와 달리 염료감응형 태양전지는 작동 온도를 60°C로 높여도 성능에 거의 영향을 받지 않았다.

뉴질랜드 매시대학교의 웨인 캠벨은 포르피린 기반 유기 염료를 실험하여 5.6% 효율을 보고했다.[49][50] `Nature Materials` 논문에서는 세 가지 염의 용융체로 구성된 새로운 용매 없는 액체 레독스 전해질을 사용하여 8.2%의 세포 효율을 달성했다.[51]

조지아 공과대학교 연구팀은 석영 광섬유에 태양전지를 감싸는 방식으로 유효 표면적이 더 큰 염료감응형 태양전지를 제작했다.[52][53] 이 전지는 산화아연 전지보다 6배 더 효율적이며, 흐린 날에도 작동한다.[52]

스위스 로잔 연방 공과대학교와 캐나다 몬트리올 퀘벡 대학교 연구진은 전해질에 새로운 분자를 사용하여 투명하고 부식성이 없는 액체 또는 젤을 만들고, 백금 대신 황화코발트를 음극에 사용하여 효율, 안정성, 생산 용이성을 높였다.[54][55]

다이솔과 타타 스틸 유럽은 강판에 염료감응형 태양전지 모듈을 인쇄하는 기술을 개발했다.[56] 다이솔과 CSIRO는 공동 프로젝트를 통해 새로운 재료를 개발하여 상용화를 앞당기고 있다.[57] 다이솔과 타타 스틸 유럽은 건물 일체형 태양광 강판(BIPV) 개발을 목표로 한다.[58][59]

노스웨스턴 대학교 연구진은 나노기술을 사용하여 액체 전해질을 고체로 전환하여 수명 문제를 해결했다.[60]

고체형 염료감응형 태양전지 효율은 2009년부터 2013년까지 4%에서 15%로 증가했다. 미하엘 그래첼은 페로브스카이트 CH3NH3PbI3 염료를 사용하여 15.0% 효율을 달성했다.[31]

최초의 건축 통합은 로망드 에너지와 EPFL의 스위스테크 컨벤션 센터에서 시연되었다.[61]

7. 1. 효율 향상 연구

염료감응형 태양전지(DSSC)의 효율은 여러 요인에 의해 결정되며, 이를 개선하기 위한 다양한 연구가 진행되고 있다.주요 척도

- 태양광 변환 효율: 주어진 태양광 에너지 중 전기로 변환되는 비율(%).

- 최대 전력: 전류와 전압의 곱으로, 최대 전류(Jsc)와 최대 전압(Voc)이 중요.

- 양자 효율: 특정 에너지의 광자가 전자를 생성할 확률. DSSC는 양자 효율이 매우 높다. 나노 구조 덕분에 광자 흡수 확률이 높고, 염료는 광자를 전자로 효과적으로 변환한다. 대부분의 손실은 이산화 타이타늄(TiO2)과 투명 전극의 전도 손실, 또는 앞면 전극의 광학적 손실 때문에 발생한다. 녹색광에 대한 전체 양자 효율은 약 90%이며, "손실된" 10%는 대부분 상단 전극의 광학적 손실이다.

전압 및 전류

- 이론적으로 DSSC의 최대 전압(Voc)은 TiO2의 준 페르미 준위와 전해질의 산화환원 전위 차이로 결정되며, 태양광 조건에서 약 0.7V이다. 이는 실리콘 태양전지의 Voc (0.6V)보다 약간 높다.

- DSSC는 염료의 광자 흡수율이 낮아 전류 생성이 제한된다. 일반적으로 사용되는 염료 분자는 실리콘에 비해 스펙트럼의 적색 부분에서 흡수율이 낮다. 따라서 태양광의 광자가 전류를 생성하는데 사용될 수 있는 비율이 적다.

- 실리콘 기반 태양전지는 약 35mA/cm2의 전류를 제공하는 반면, DSSC는 약 20mA/cm2를 제공한다.

효율 향상 연구DSSC의 효율을 높이기 위한 연구는 주로 다음 분야에서 이루어지고 있다.

- 새로운 광감응성 염료 개발:

- 초기에는 자외선과 청색 파장에만 감응하는 염료가 사용되었으나, 1999년 이후 넓은 파장 영역에 반응하는 염료가 개발되었다. 특히 "블랙 염료"라고 불리는 [Ru(4,4',4"-(COOH)3-terpy)(NCS)3]는 적색과 IR 광 영역까지 효율적으로 작동한다.

- "블랙 염료"는 5천만 사이클(스위스에서 10년간 태양 노출) 시험에서 성능 저하가 관찰되지 않아 안정성이 높다.

- 최근에는 극도로 높은 내광성과 내열성을 가진 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 [EMIB(CN)4], 더 높은 변환 효율을 제공하는 구리-디셀레늄 [Cu(In,GA)Se2] 등 다양한 염료가 연구되고 있다.[45]

- 포르피린 기반 유기 염료: 헤모프로테인의 기본 구성 요소인 포르피린을 활용하여 5.6% 효율을 달성했다.[49][50]

- 나노 구조 제어:

- 기존 DSSC는 전자 수송을 위해 반도체 나노입자의 트랩 제한 확산에 의존하는데, 이는 느린 수송 메커니즘이다.

- 소결된 나노입자 전극을 나노와이어, 나노튜브, 나노로드 등 특수 설계된 전극으로 대체하여 효율을 높일 수 있다.[27]

- 나노와이어 배열, 나노와이어와 나노입자 조합 등은 반도체 전도대를 통해 전극으로 직접적인 경로를 제공하여 전자 수송을 개선하고 적색 영역에서 양자 효율을 향상시킬 수 있다.[48]

- 광섬유(optical fiber) 활용: 광섬유에 산화아연 나노와이어를 성장시키고 염료 분자로 처리하여 유효 표면적을 넓히는 방식이 연구되었다. 이는 같은 표면적의 산화아연 전지보다 6배 더 효율적이다.[52][53]

- 전해질 조성 최적화:

- 이온성 액체, 고체 전해질, 겔 전해질 등을 사용하여 전해질 조성을 최적화한다.

- 준고체 겔 전해질: 루테늄 양친매성 염료와 함께 사용하여 열 안정성을 향상시켰다. 80°C에서 1,000시간 가열 후에도 초기 값의 94% 효율을 유지했다.[46][47]

- 고체-하이브리드 DSSC: 최초로 성공적인 고체-하이브리드 DSSC가 보고되었다.[38]

- 새로운 용매 없는 액체 레독스 전해질: 세 가지 염의 용융체로 구성되어 8.2%의 세포 효율을 달성했다.[51]

- 투명하고 부식성이 없는 액체 또는 젤 전해질: 새로운 분자를 사용하여 광전압을 높이고 전지의 출력과 안정성을 향상시켰다.[54]

- 기타: 음극에 백금 대신 황화코발트를 사용하여 비용 절감, 효율 및 안정성 향상을 꾀했다.[55]

최근 연구 동향 및 성과

- 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 태양전지는 80°C 암실에서 1000시간 가열, 60°C에서 1000시간 광조사 후에도 초기 광전 변환 효율의 90%를 유지했다.[48]

- 실리콘 태양전지와 달리 DSSC는 작동 온도를 60°C로 높여도 성능 저하가 거의 없었다.

- 현재 DSSC의 전체 최대 전력 변환 효율은 약 11%이며,[28][29] 시제품의 최고 기록은 15%이다.[30][31]

DSSC는 아직 개발 초기 단계이지만, 지속적인 연구를 통해 효율 향상 및 상용화 가능성이 높아지고 있다.

7. 2. 안정성 및 내구성 향상 연구

염료감응형 태양전지는 빛에 노출되면 성능이 저하되는 문제가 있다. 2014년에는 비정질 스피로-MeOTAD 정공수송층의 공기 유입이 주요 원인으로 밝혀졌으며, 장벽층을 추가하여 이를 방지할 수 있다.[32] 장벽층에는 자외선 안정제, 자외선 흡수 발광 크로모포어, 산화방지제를 포함하여 전지의 효율을 보호하고 향상시킬 수 있다.[33]염료감응형 태양전지(DSSC) 설계의 주요 단점은 액체 전해질 사용으로 인한 온도 안정성 문제이다. 저온에서는 전해질이 얼어붙어 발전이 중단되고 고온에서는 액체가 팽창하여 패널 밀봉에 문제가 발생한다. 또한, 루테늄(염료), 백금(촉매), 전도성 유리 또는 플라스틱(접촉) 등 고가의 재료가 필요하며, 전해질 용액에 포함된 휘발성 유기 화합물(VOC)은 인체 건강과 환경에 유해하다.[37] 이러한 문제점과 용매가 플라스틱을 투과하는 문제는 대규모 야외 적용과 유연한 구조로의 통합을 막는 요인이다.[37]

액체 전해질을 고체로 대체하는 연구가 활발히 진행 중이다. 용융된 염을 고체화한 실험은 가능성을 보였지만, 지속적인 작동 중에 열화가 심하고 유연성이 떨어진다.[38]

초기 염료는 자외선과 청색 파장에만 감광성을 보였으나, 1999년 "블랙 염료" [Ru(4,4',4"-(COOH)3-terpy)(NCS)3]가 개발되어 적색과 IR 광까지 효율적으로 작동하게 되었다.[45] 이 염료는 높은 광자-전자 변환율을 보이며, 초기 80%에서 최근 거의 완벽한 변환율을 달성하여 전반적인 효율은 약 90%에 달한다. "블랙 염료"는 5천만 사이클 시험에서 성능 저하가 관찰되지 않았지만, 고광도 환경에서는 분해될 수 있다.

지난 10년 동안 내광성과 내열성이 우수한 염료 개발 연구가 진행되었다. 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 [EMIB(CN)4], 구리-디셀레늄 [Cu(In,GA)Se2] 등이 개발되었다.

염료감응형 태양전지는 아직 개발 초기 단계에 있으며, 효율 향상을 위한 연구가 진행 중이다. 양자점을 사용하여 고에너지 광을 여러 개의 전자로 변환하거나, 고체 전해질을 사용하여 온도 반응을 개선하고, TiO2 도핑을 변경하는 연구가 포함된다.

로잔 연방 공과대학교(EPFL) 연구팀은 양친매성 루테늄 감광제와 준고체 겔 전해질을 함께 사용하여 열 안정성을 향상시켰다. 이 전지는 80 °C에서 1,000시간 가열에도 견딜 수 있었다.[46][47] Z-907 염료와 고분자 겔 전해질을 사용하여 6.1%의 에너지 변환 효율을 달성했으며, 80 °C에서 1,000시간 가열 후에도 초기 값의 94%를 유지했다. 55 °C에서 1,000시간 태양 시뮬레이터 시험 후에도 효율 감소는 5% 미만이었다.[46][47] 이는 고분자 겔 전해질 적용으로 용매 투과가 감소했기 때문이며, 80 °C에서 점성 액체가 되어 안정성이 향상되었다.[46][47]

최초의 성공적인 고체-하이브리드 염료감응형 태양전지가 보고되었다.[38] 전자 수송 개선을 위해 나노와이어 배열, 나노와이어와 나노입자 조합 등 대체 반도체 형태가 설계되었다.[48]

2006년 8월, 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 태양전지의 안정성 실험 결과, 80 °C 암실에서 1000시간 가열 및 60 °C에서 1000시간 광조사 후에도 초기 효율의 90%가 유지되었다. 이는 액체 전해질에서 처음으로 관찰된 우수한 열 안정성이다.[57] 염료감응형 태양전지는 작동 온도를 60 °C로 높여도 성능에 거의 영향을 받지 않았다.

뉴질랜드 매시대학교의 웨인 캠벨은 포르피린 기반 유기 염료를 실험하여 5.6% 효율을 보고했다.[49][50] `Nature Materials` 논문에서는 세 가지 염의 용융체로 구성된 새로운 용매 없는 액체 레독스 전해질을 사용하여 8.2%의 세포 효율을 달성했다.[51]

조지아 공과대학교 연구팀은 석영 광섬유에 태양전지를 감싸는 방식으로 유효 표면적이 더 큰 염료감응형 태양전지를 제작했다.[52][53] 이 전지는 산화아연 전지보다 6배 더 효율적이며, 흐린 날에도 작동한다.[52]

스위스 로잔 연방 공과대학교와 캐나다 몬트리올 퀘벡 대학교 연구진은 전해질에 새로운 분자를 사용하여 투명하고 부식성이 없는 액체 또는 젤을 만들고, 백금 대신 황화코발트를 음극에 사용하여 효율, 안정성, 생산 용이성을 높였다.[54][55]

다이솔과 타타 스틸 유럽은 강판에 염료감응형 태양전지 모듈을 인쇄하는 기술을 개발했다.[56] 다이솔과 CSIRO는 공동 프로젝트를 통해 새로운 재료를 개발하여 상용화를 앞당기고 있다.[57] 다이솔과 타타 스틸 유럽은 건물 일체형 태양광 강판(BIPV) 개발을 목표로 한다.[58][59]

노스웨스턴 대학교 연구진은 나노기술을 사용하여 액체 전해질을 고체로 전환하여 수명 문제를 해결했다.[60]

고체형 염료감응형 태양전지 효율은 2009년부터 2013년까지 4%에서 15%로 증가했다. 미하엘 그래첼은 페로브스카이트 CH3NH3PbI3 염료를 사용하여 15.0% 효율을 달성했다.[31]

최초의 건축 통합은 로망드 에너지와 EPFL의 스위스테크 컨벤션 센터에서 시연되었다.[61]

7. 3. 신규 응용 분야 개척

DSSC는 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 시스템에 적용될 수 있다. DSSC는 저조도 조건에서도 작동하기 때문에 흐린 날씨나 직사광선이 아닌 조건에서도 활용 가능하다. 또한 실내 조명에서도 작동하여 소형 장치에 에너지를 공급할 수 있다.[36]DSSC는 플라스틱 시트를 재료로 하여 변형 가능한 플렉서블 셀을 제조할 수 있다는 장점을 활용, 웨어러블 기기나 휴대용 전자기기에도 응용될 수 있다.

또한, 투명 전극을 사용하고 염료를 선택함에 따라 다채로운 색상을 낼 수 있다는 점을 활용하여, 다양한 디자인을 구현할 수 있다.

8. 한국의 현황 및 전망

현재 대한민국을 비롯하여 세계적으로 염료감응형 태양전지(DSSC)에 대한 관심이 높으며, 효율성 증진을 위한 연구가 활발하게 진행되고 있다. DSSC는 발전 가능성이 큰 전지로 평가받고 있으며, 상용화가 이루어지면 가격도 더 낮아질 것으로 전망된다.[62][63][64][65][66][67][68][43][42][69][70][71]

8. 1. 연구 개발 현황

염료감응형 태양전지는 수많은 연구와 실험을 통해 성능이 많이 향상되었고, 단점도 많이 보완되었다. 액체 전해질을 고체 전해질 등으로 바꾸는 방식으로 전해질 누수나 휘발의 문제점도 해결되어가고 있다. 최근에는 상용화된 전지도 출시되기도 했다. 그러나 아직 효율성은 실리콘계 태양전지에 비해 낮다는 단점이 있으며 고출력을 내는 제품에는 사용하기에 무리가 있다. 현재 대한민국을 비롯하여 세계적으로 높은 관심을 받으며 효율성 증진을 위해 연구를 하고 있고, 발전 가능성이 큰 전지라고 평가받고 있다. 상용화되면 가격도 더 낮아질 것으로 전망된다.[62][63][64][65][66][67][68][43][42][69][70][71]연구자들은 표면 플라즈몬 공명이 금 나노막대의 성능에 미치는 영향을 조사했다. 나노막대 농도가 증가함에 따라 빛 흡수가 선형적으로 증가했지만, 전하 추출 또한 농도에 따라 달라지는 것을 발견했다. 최적화된 농도에서 Y123 염료감응형 태양전지의 전체 에너지 변환 효율이 5.31%에서 8.86%로 향상되었다.

EPFL의 연구자들은 구리 착물 레독스 전해질을 기반으로 하는 DSSC를 발전시켜 표준 AM1.5G, 100 mW/cm² 조건에서 13.1%의 효율을 달성했고, 실내 조명 1000룩스 조건에서 32%의 기록적인 효율을 달성했다.

웁살라 대학교의 연구자들은 레독스 전해질 대신 n형 반도체를 사용하여 고체 상태 p형 염료감응형 태양전지를 제작했다.

최근 몇 년 동안 과학자들은 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 응용 분야에 염료감응형 태양전지(DSSC)를 통합하는 방법을 연구해 왔다. 2021년, 폴란드 실레시아 공과대학교 연구팀은 기존 유리 대극 전극을 세라믹 타일과 니켈 호일 기반 전극으로 대체한 DSSC를 개발했다. 연구팀은 이 전지의 효율이 4%(유리 대극 전극을 사용하는 태양전지와 유사)임을 확인하여 안정적이고 저렴한 건물 일체형 DSSC 제작 가능성을 입증했다.

염료감응형 태양전지는 이산화티탄(IV) 등의 금속 산화물에 의한 전자와 정공(홀)의 분리를 이용하여 기전력을 얻는 습식 태양전지로서 오래전부터 알려져 있었으나, 1991년에 그레첼 교수에 의해 이산화티탄(IV) 미립자 표면에 염료를 흡착시킴으로써 기전력이 획기적으로 증가하는 것이 발견되어 실용적인 저가 태양전지로 주목받게 되었다. 광에너지 이용 연구 분야로서 광촉매 연구와 함께 일본에서 활발하게 연구되고 있다. 2016년 2월 현재, 스위스 연방 공과대학교 로잔(EPFL) 팀이 15%의 에너지 변환 효율을 달성하였다.[75]

8. 2. 산업 현황

염료감응형 태양전지(DSSC)는 현재 여러 기업에서 상용화 개발을 진행하고 있다. 다이솔(Dyesol)은 타타 스틸(Tata Steel)과 협력하여 강판에 염료감응형 태양전지를 인쇄하는 기술을 개발하고, 건물 일체형 태양광 강판(BIPV) 개발을 목표로 하고 있다.[56][58] EPFL는 스위스테크 컨벤션 센터에 염료감응형 태양전지를 건축 통합하여 시연하였다.[61]아이치 엑스포 전시, 2008년 솔라카 레이스에서 염료감응형 태양전지 기반 차량 완주, 도요타의 꿈의 주택 PAPI 외벽 설치 등 다양한 분야에서 DSSC의 실용화가 진행되고 있다.[75]

후지쿠라, 아이신, 소니, 파나소닉전공, 샤프, 태양유전, 다이닛폰인쇄, NEC, 지오마텍, ZACROS, 펙셀 테크놀로지스 등 여러 기업들이 DSSC 관련 연구 성과를 발표하고 있다. 해외에서는 호주 Dyesol사가 상용 생산을 위한 설계를 진행하고 있으며, 염료감응형 태양전지를 이용한 태양광 발전소 건설 계획도 추진되고 있다.[75]

최근 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 분야에서 DSSC의 활용 가능성이 주목받고 있다.[69] 폴란드 실레시아 공과대학교 연구팀은 유리 대신 세라믹 타일과 니켈 호일 기반 전극을 사용한 DSSC를 개발하여 BIPV 응용 분야에 적합한 더 가볍고 유연한 재료의 가능성을 제시했다.[71]

8. 3. 전망

염료감응형 태양전지(DSSC)는 수많은 연구와 실험을 통해 성능이 향상되고 단점이 보완되어 왔다. 액체 전해질을 고체 전해질 등으로 바꾸어 전해질 누수 및 휘발 문제를 해결하고 있으며, 상용화된 제품도 출시되고 있다. 그러나 실리콘계 태양전지에 비해 효율이 낮아 고출력 제품에는 사용하기 어렵다는 단점이 있다. 현재 대한민국을 비롯한 세계 각국에서 효율성 증진을 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 발전 가능성이 큰 전지로 평가받고 있다. 상용화가 확대되면 가격도 더 낮아질 것으로 예상된다.[62][63][64][65][66][67][68]표면 플라즈몬 공명이 금 나노막대의 성능에 미치는 영향에 대한 연구에서는 나노막대 농도가 증가함에 따라 빛 흡수가 선형적으로 증가하지만, 전하 추출은 농도에 따라 달라지는 것을 확인했다. 최적화된 농도에서 Y123 염료감응형 태양전지의 전체 에너지 변환 효율은 5.31%에서 8.86%로 향상되었다.[62]

EPFL 연구팀은 구리 착물 레독스 전해질을 기반으로 하는 DSSC를 개발하여 표준 AM1.5G 조건에서 13.1%, 실내 조명 1000룩스 조건에서 32%의 효율을 달성했다.[67][68] 웁살라 대학교 연구팀은 레독스 전해질 대신 n형 반도체를 사용하여 고체 상태 p형 염료감응형 태양전지를 제작했다.[43][42]

최근에는 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 분야에서 염료감응형 태양전지의 활용 가능성이 주목받고 있다.[69] 기존의 결정질 실리콘 기반 태양전지는 에너지 집약적인 제조 방법, 저조도 조건에서의 낮은 변환 효율, 높은 유지 보수 요구 사항 등으로 인해 BIPV 분야에서 한계가 있었다.[70] 2021년 폴란드 실레시아 공과대학교 연구팀은 기존 유리 대극 전극을 세라믹 타일과 니켈 호일 기반 전극으로 대체한 DSSC를 개발하여 안정적이고 저렴한 건물 일체형 DSSC 제작 가능성을 입증했다.[71]

1991년 그레첼 교수에 의해 이산화티탄(IV) 미립자 표면에 염료를 흡착시켜 기전력을 획기적으로 증가시키는 기술이 발견된 이후, 염료감응형 태양전지는 실용적인 저가 태양전지로 주목받고 있다. 일본에서 광에너지 이용 연구 분야로서 광촉매 연구와 함께 활발하게 연구되고 있으며, 2016년 2월에는 EPFL 팀이 15%의 에너지 변환 효율을 달성하였다.[75]

9. 평가

염료감응형 태양전지는 실리콘계 태양전지에 비해 일광량의 영향을 적게 받고, 10년 이상 사용해도 초기 효율을 거의 유지할 정도로 안정성이 높다. 제조 공정이 단순하여 실리콘 셀 가격의 20~30% 정도로 가격이 저렴하다. 그러나 기존의 태양전지에 비해 전기 변환 효율이 낮고, 전해질의 안정성이 높지 않으며, 액체 전해질의 경우 휘발하는 성질이 있어 아직 상용화 단계에는 이르지 못했다.[1]

9. 1. 장점

- 안정성이 매우 높아 10년 이상 사용하여도 초기 효율을 거의 유지한다.[1]

- 실리콘계 태양전지와 비교했을 때 일광량의 영향을 적게 받는다.[1]

- 기존에 비하여 제조공정이 단순하며, 그로 인해 전지의 가격이 실리콘 셀 가격의 20~30% 정도이다.[1]

9. 2. 단점

- 전기 변환 효율이 기존의 태양전지에 비해 낮다.

- 전해질의 안정성이 높지 못하고 액체 전해질의 경우 휘발하는 성질이 있다.

- 아직 상용화 단계에 이를 만큼의 충분한 연구가 이루어지지 않았다.

참조

[1]

논문

Dye Sensitized Solar Cells

https://web.archive.[...]

University of Alabama Department of Chemistry

2004-00-00

[2]

웹사이트

Dye-Sensitized vs. Thin Film Solar Cells

https://web.archive.[...]

European Institute for Energy Research

2006-06-30

[3]

웹사이트

EarlyHistory

https://workspace.im[...]

2013-05-30

[4]

논문

A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2 films

[5]

웹사이트

Professor Grätzel wins the 2010 millennium technology grand prize for dye-sensitized solar cells

https://web.archive.[...]

Technology Academy Finland

2010-06-14

[6]

논문

Dye sensitization solar cells: A critical assessment of the learning curve

[7]

웹사이트

Photovoltaic Cells (Solar Cells), How They Work

http://www.specmat.c[...]

specmat.com

2007-05-22

[8]

웹사이트

LONGi Sets a New World Record of 27.09% for the Efficiency of Silicon Heterojunction Back-Contact (HBC) Solar Cells

https://www.longi.co[...]

2024-03-13

[9]

논문

Tabulated values of the Shockley–Queisser limit for single junction solar cells

[10]

논문

Sensitization of charge injection into semiconductors with large band gap

[11]

논문

Electrochemistry of Excited Molecules: Photo-Electrochemical Reactions of Chlorophylls

[12]

논문

Reaction of Excited Chlorophyll Molecules at Electrodes and in Photosynthesis

[13]

논문

Dye Sensitization and Surface Structures of Semiconductor Electrodes

[14]

논문

CHAPTER 3:Dye-sensitised Solar Cells

https://pubs.rsc.org[...]

2019-08-19

[15]

논문

Highly efficient, cost-effective counter electrodes for dye-sensitized solar cells (DSSCs) augmented by highly mesoporous carbons

2020-08-00

[16]

논문

Electro-deposited SnSe on ITO: A low-cost and high-performance counter electrode for DSSCs

2020-12-00

[17]

논문

A platinum-free nanostructured gold counter electrode for DSSCs prepared by pulsed laser ablation

2020-03-00

[18]

논문

Spray coated PbS nano-crystals as an effective counter-electrode material for platinum free Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)

2019-11-00

[19]

논문

Microemulsion-controlled synthesis of CoSe 2 /CoSeO 3 composite crystals for electrocatalysis in dye-sensitized solar cells

2017-12-00

[20]

논문

Morphology-controlled growth of NiCo2O4 ternary oxides and their application in dye-sensitized solar cells as counter electrodes

2017-04-00

[21]

논문

Controllable growth of Ni x Co y Se films and the influence of composition on the photovoltaic performance of quasi-solid-state dye-sensitized solar cells

[22]

논문

Exploring the main function of reduced graphene oxide nano-flakes in a nickel cobalt sulfide counter electrode for dye-sensitized solar cell

2016-11-00

[23]

웹사이트

Dye-sensitized solar cells

http://www.elp.uji.e[...]

Departament de Física, Universitat Jaume I

2011-12-21

[24]

웹사이트

Dye Solar Cell Assembly Instructions

http://www.solaronix[...]

Solaronix

2007-05-22

[25]

논문

Advancing beyond current generation dye-sensitized solar cells

[26]

서적

Handbook of Photovoltaic Science and Engineering

[27]

논문

Synthesis and Characterization of ZnO Nano-Plant-Like Electrodes

[28]

뉴스

Ultrathin, Dye-sensitized Solar Cells Called Most Efficient To Date

https://www.scienced[...]

ScienceDaily

2006-09-20

[29]

논문

A new heteroleptic ruthenium sensitizer enhances the absorptivity of mesoporous titania film for a high efficiency dye-sensitized solar cell

[30]

웹사이트

Dye-sensitized solar cells rival conventional cell efficiency

https://actu.epfl.ch[...]

2013-11-07

[31]

논문

Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells

[32]

웹사이트

New findings to help extend high efficiency solar cells' lifetime

http://www.rdmag.com[...]

Rdmag.com

2014-04-07

[33]

특허

Photovoltaic cell

http://patentscope.w[...]

2004-01-15

[34]

웹사이트

Basic Research Needs for Solar Energy Utilization

http://www.science.d[...]

U.S. Department of Energy Office of Basic Energy Sciences

2005-00-00

[35]

논문

Interface engineering in solid-state dye sensitized solar cells

http://biblion.epfl.[...]

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

2003-00-00

[36]

뉴스

Solar cell doubles as battery

http://www.trnmag.co[...]

Technology Research News

2006

[37]

뉴스

New Efficiency Benchmark For Dye-sensitized Solar Cells

https://www.scienced[...]

ScienceDaily

2008-11-03

[38]

간행물

Solid hybrid dye-sensitized solar cells: new organic materials, charge recombination and stability

http://infoscience.e[...]

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

2006

[39]

논문

Highly efficient photocathodes for dye-sensitized tandem solar cells

[40]

논문

Solid state p-type dye-sensitized solar cells: concept, experiment and mechanism

2016-02-10

[41]

논문

Ultrafast dye regeneration in a core–shell NiO–dye–TiO2 mesoporous film

2017-12-20

[42]

논문

Solid state p-type dye sensitized NiO–dye–TiO2 core–shell solar cells

2018-04-10

[43]

논문

Solution-processed nanoporous NiO-dye-ZnO photocathodes: Toward efficient and stable solid-state p-type dye-sensitized solar cells and dye-sensitized photoelectrosynthesis cells

2019-01

[44]

논문

Solid-state p-type dye-sensitized solar cells: progress, potential applications and challenges

2019-03-26

[45]

웹사이트

Dye Sensitized Solar Cells (DYSC) based on Nanocrystalline Oxide Semiconductor Films

http://lpi.epfl.ch/s[...]

Laboratory for Photonics and Interfaces, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

1999-02-02

[46]

논문

A stable quasi-solid-state dye-sensitized solar cell with an amphiphilic ruthenium sensitizer and polymer gel electrolyte

[47]

논문

Dye-sensitized solar cells

[48]

뉴스

Nanowires Could Lead to Improved Solar Cells

http://blogs.epfl.ch[...]

NewswireToday

2006-03-06

[49]

논문

Highly Efficient Porphyrin Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells

[50]

논문

Efficient Light Harvesting by Using Green Zn-Porphyrin-Sensitized Nanocrystalline TiO2Films

[51]

논문

High-performance dye-sensitized solar cells based on solvent-free electrolytes produced from eutectic melts

[52]

잡지

Wrapping Solar Cells around an Optical Fiber

http://www.technolog[...]

2009-10-30

[53]

논문

Optical Fiber/Nanowire Hybrid Structures for Efficient Three-Dimensional Dye-Sensitized Solar Cells

[54]

뉴스

Breakthrough in low-cost efficient solar cells

http://www.gizmag.co[...]

Gizmag

2010-04-08

[55]

뉴스

Inexpensive Highly Efficient Solar Cells Possible

https://www.scienced[...]

ScienceDaily

2010-04-12

[56]

웹사이트

Tata Steel and Dyesol produce world’s largest dye sensitised photovoltaic module

https://web.archive.[...]

Tatasteeleurope.com

2011-06-10

[57]

웹사이트

Dye-sensitized solar cell

http://www.dyesol.co[...]

Dyesol

2011-10-21

[58]

웹사이트

Industrialisation Target Confirmed

http://asx.com.au/as[...]

Dyesol

2011-11-21

[59]

웹사이트

DYESOL LIMITED – Dyesol 2011 AGM – Boardroom Radio webcast

http://www.brr.com.a[...]

Brr.com.au

2011-11-23

[60]

뉴스

Taking Solar Technology Up a Notch

http://www.northwest[...]

Northwestern University

2012-05-23

[61]

뉴스

EPFL's campus has the world's first solar window

http://actu.epfl.ch/[...]

EPFL News

2013-11-05

[62]

논문

Enhancement of Y123 dye-sensitized solar cell performance using plasmonic gold nanorods

[63]

논문

One-dimensional TiO2 nanostructured photoanode for dye-sensitized solar cells by hydrothermal synthesis

[64]

논문

A novel synthesis of the bottom-straight and top-bent dual TiO 2 nanowires for dye-sensitized solar cells

[65]

논문

Few layers graphene based conductive composite inks for Pt free stainless steel counter electrodes for DSSC

[66]

논문

Highly-flexible, low-cost, all stainless steel mesh-based dye-sensitized solar cells

[67]

논문

Direct Contact of Selective Charge Extraction Layers Enables High-Efficiency Molecular Photovoltaics

[68]

논문

Solar cells that work in low light could charge devices indoors

[69]

웹사이트

Building-Integrated Photovoltaics

https://www.seia.org[...]

[70]

논문

Review—Recent Advancements in Dye-Sensitized Solar Cells; From Photoelectrode to Counter Electrode

2022-06-01

[71]

논문

Dye-Sensitized Solar Cell for Building-Integrated Photovoltaic (BIPV) Applications

2021-07-04

[72]

뉴스

New Record Efficiency Achieved by Dye-Sensitized Solar Cells

https://scitechdaily[...]

2022-10-26

[73]

논문

Cosensitization in Dye-Sensitized Solar Cells

2019-06-26

[74]

논문

Hydroxamic acid preadsorption raises efficiency of cosensitized solar cells

2022-10-26

[75]

웹사이트

EPFL、色素増感太陽電池で変換効率15%を達成。二段階蒸着法で実現

http://sustainableja[...]

[76]

웹사이트

白金に代わる色素増感型太陽電池の対極用材料となるか 窒素ドープグラフェンフォームで変換効率7.07%を達成

http://www.wiley.co.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com