이정연 (화가)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이정연은 1952년 출생한 대한민국의 화가이다. 서울대학교 미술대학과 교육대학원을 졸업하고, 미국 프랫 인스티튜트에서 석사, 컬럼비아 대학교에서 박사 학위를 받았다. SADI에서 교수로 재직하며 후학을 양성했다. 그의 작품은 동양화의 정신성과 서양화의 기법을 융합하여, 한국적인 소재와 기법을 통해 종교적, 철학적 사유를 표현하는 것으로 평가받는다. 주요 개인전으로 예술의 전당 한가람미술관, 나폴리 시립미술관 등에서 전시를 가졌으며, 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관 등에 소장되어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 현대미술가 - 조향숙

조향숙은 1949년 경상북도 성주에서 태어나 수도여자사범대학에서 미술을 전공하고 한국적 정체성을 탐구하는 불교미술을 주제로 유화와 목판화 작업을 병행하며 한국 전통 재료를 활용한 독창적인 작품 세계를 구축한 대한민국의 미술가이다. - 서울덕수초등학교 동문 - 김한길

김한길은 소설가로 데뷔하여 언론인, 방송인으로 활동하다 정계에 입문, 국회의원과 장관, 당 대표 등을 역임하고 대통령직 인수위원회에서 활동한 정치인이다. - 서울덕수초등학교 동문 - 유승희

유승희는 광명시의원으로 정계 입문 후 열린우리당 비례대표, 민주통합당 소속 서울 성북구 갑 국회의원을 지낸 대한민국의 정치인으로, 여성 정치 참여 확대, 서민 경제 활성화, 사회적 약자 보호를 위한 활동과 법안 발의 및 정책 연구에 참여했으며, 기초의원 여성 공천 할당, 미군 기지촌 여성 문제 공론화 등 사회적 이슈에 적극적으로 대응하였다.

| 이정연 (화가) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 이정연 |

| 출생일 | 1952년 07월 30일 |

| 출생지 | 서울특별시 |

| 분야 | 회화 |

| 대표작 | Re-Genesis(신창세기) |

| 웹사이트 | 이정연 홈페이지 |

2. 생애

1995년 정형외과 전문의이자 의학박사인 박규래(朴奎來, 1952~)와 결혼하였다.

2. 1. 유년 시절과 교육

이정연은 1952년 7월 30일 서울특별시 종로구 훈정동 107-1번지에서 아버지 이용덕(李庸德, 1915~2012)과 어머니 서경희(徐慶姬, 1916~1972) 사이의 2남 3녀 중 막내로 태어났다. 전주 이씨 효령대군파 25세손으로, 비교적 유복한 환경에서 자랐다.덕수초등학교를 1965년에 졸업하고, 이화여자중학교와 이화여자고등학교를 거쳐 1971년에 졸업했다. 이후 서울대학교 미술대학 회화과에 진학하여 1975년에 졸업했으며, 1984년에는 동 대학 교육대학원에서 미술교육 전공 과정을 수료했다. 대학 재학 시절에는 서세옥(徐世鈺, 1929~2020) 교수와 이종상(李鍾祥, 1938~) 교수로부터 동양화의 정신성에 대한 가르침을 받으며 깊은 영향을 받았다.

1984년에는 미국 뉴욕의 프랫 인스티튜트 대학원에 입학하여 서양화와 판화를 전공했고, 1988년에 석사 학위를 취득했다. 같은 해 컬럼비아 대학교 사범대학원 미술교육 전공 박사과정에 입학했으나, 1993년 논문 마무리 단계에서 귀국했다. 귀국 후 교육자로서 삼성디자인교육원(SADI)에서 1995년부터 2017년까지 기초학과 교수로 재직했으며, 부학장을 역임하고 정년 퇴임했다.

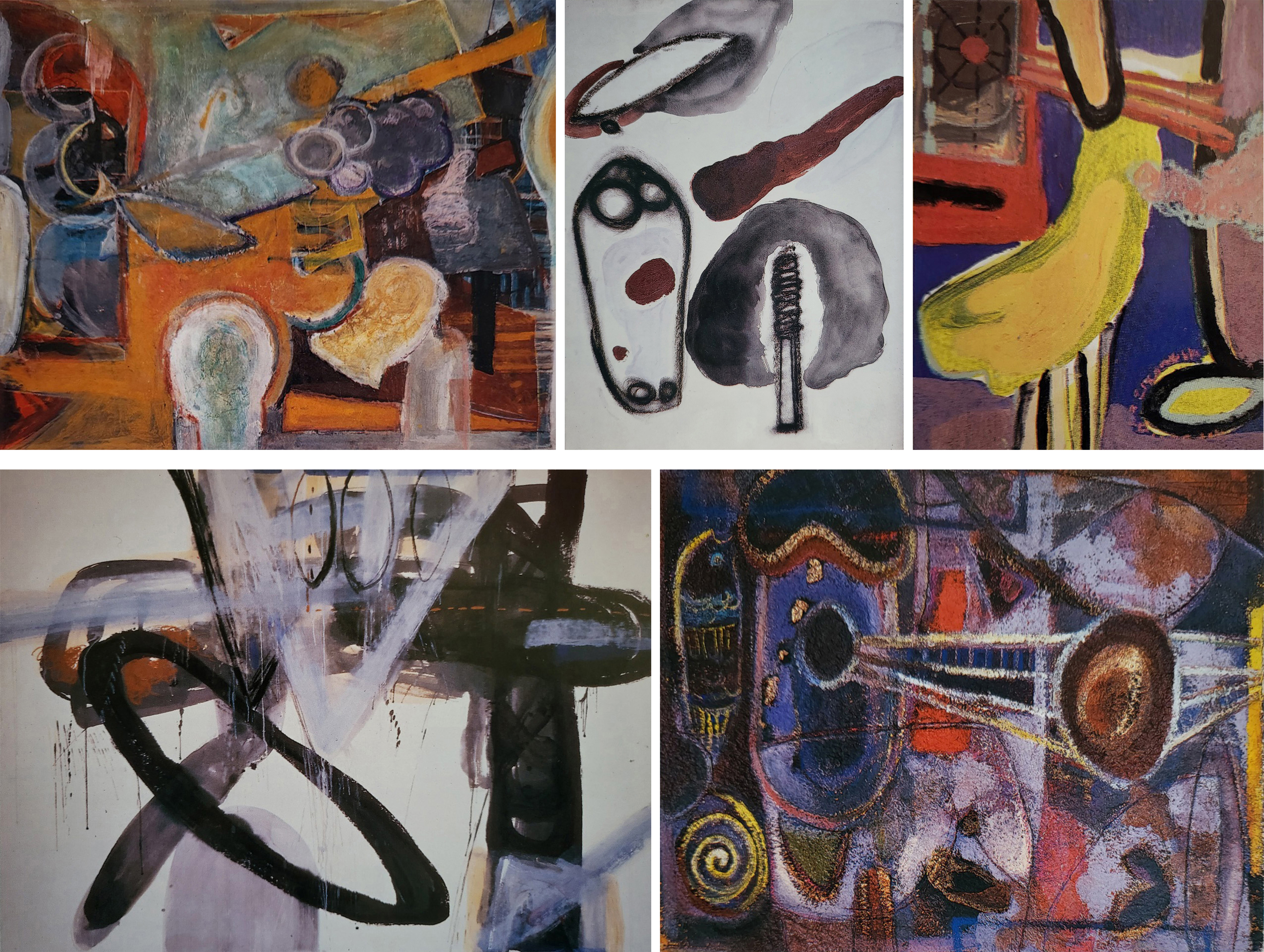

3. 작품 세계

이정연의 작품 세계는 시기별로 뚜렷한 변화를 보인다. 초기에는 동양화를 기반으로 한국무용 등 한국적인 소재와 정신세계를 탐구했다. 1980년대에는 서양화 재료와 판화 기법을 실험하며 표현 영역을 넓혔고, 기독교 신앙 체험은 작품 세계의 전환점이 되어 색채를 통해 내면과 종교적 상징을 표현하는 데 주목하게 되었다.

1990년대에는 한국적 정체성과 신앙을 결합하며 동양화와 서양화 재료를 융합하는 독자적 방식을 모색했고, 추상 미술 경향 속에서 '바람', '만남' 연작을 통해 변화를 시도했다. 2000년대 들어서는 옻칠, 흙, 숯 등 한국 고유의 자연 재료를 발견하고 '신창세기(Re Genesis)' 연작을 시작했으며, 손을 직접 사용하는 등 재료와 신체의 직접적인 만남을 강조했다.

이후 자개를 도입하여 재료와 색채 표현을 확장하고, 대나무의 상징성과 영적에너지를 탐구했다. 최근에는 나무판 위에 삼베, 자개, 옻칠 등을 활용하고 원과 직선 등 디자인 요소를 도입하여 현대성을 표현하는 동시에, 재료 본연의 물성을 살리며 기독교 세계관과 동양 철학의 조화를 추구하고 있다.

3. 1. 내면의 만남: 한국적인 신바람 (1972~1982)

대학에서 동양화 이론과 실기를 습득하던 시기이다. 대학 졸업 전시를 준비하며 한국고전무용을 체험하고 현장을 스케치하여 작업에 반영하였다. 단전호흡 수련을 통해 창작 정신을 기르는 데 도움을 받았다.1975년과 1976년에는 대한민국미술전람회에 입선하였다. 이후 동방연서회에서 여초(如初) 김응현(1927~2007)에게 전서와 예서를 배웠다. 1970년대 후반에는 스승 이종상 교수의 제자들이 결성한 랑우회 활동을 통해 사군자, 산수화, 인물화, 실경산수 등 동양화 전반에 걸친 이론과 실기를 지도받았다.

3. 2. 자유로운 표현: 신비로운 체험 (1983~1993)

이 시기 이정연 작가는 색채의 매력과 중요성에 주목하기 시작했다. 주로 서양화 재료를 사용한 회화뿐만 아니라 에칭, 리소그래피, 모노프린트 등 다양한 장르의 작업을 실험하며 표현의 폭을 넓혔다. 대학원 재학 시절인 1985년에는 성령 체험을 통해 예술 세계에 새로운 전환점을 맞이하게 된다.작품들은 작가 내면세계의 탐구와 개인적인 경험을 증언하는 방식으로 나타난다. 작품 속 색채는 기독교적 종교의식과 연결되기도 하는데, 예를 들어 빨강은 보혈, 파랑은 성스러움, 노랑은 성령을 상징하는 것으로 해석된다. 그러나 작가는 이러한 보편적 상징에 자신의 개인적인 세계관과 의미를 더하여 독창적인 생명력을 부여하고자 했다.[1]

또한, 작품에는 세상의 아픔과 고통에 대한 이해, 그리고 작가 자신이 직접 겪은 체험들이 담겨 있다. 이러한 경험들을 신앙 안에서 발견하는 기쁨을 통해 극복해 나가는 과정이 표현되며, 이러한 긴장과 투쟁은 작품에 강한 힘과 깊이를 더하는 요소로 작용한다.[2]

3. 3. 동·서양 재료의 융합과 어울림 (1994~1999)

1993년 귀국 후 이정연은 하나님과 한국적인 것에 주목하기 시작했다. 그는 십자가, 물고기 등의 모티프를 통해 눈에 보이지 않는 형상과 세계관을 표현하고자 했다. 이 시기 작업의 특징 중 하나는 재료의 혼합 사용이다. 한지, 붓, 먹, 수간채색과 같은 전통적인 한국 재료와 아크릴 등 서양화 재료를 함께 사용하며 동서양 재료의 융합을 시도했다. 또한, 여러 겹 덧칠하는 붓 터치를 통해 독특한 어우러짐을 만들어내는 등 다양한 실험과 방법들을 탐구했다.미술 평론가는 당시 이정연의 작품에 대해 다음과 같이 평했다.

:이정연의 화면은 무엇인가 다양한 도상들이 혼재해 있기도 하다. 그것은 복잡한 어떤 기계의 회로같기도 하다. 또한 복잡다단한 현대사회의 단편 같기도 하다. 혼란 속에서 안정을 찾아가는 역경의 기록이기도 하다. 혹은 이질적인 두개의 개체가 하나로 만나 동체(同體)로 가는 과정의 임상보고서 같기도 하다.[3]

1990년대 중반 이후에는 ‘바람(hope)’, ‘만남’ 등의 연작을 통해 작업 내용에 변화를 보이기 시작했다. 형식적으로는 추상 미술의 경향을 유지했지만, 이전 작품들에서 보이던 충돌적인 형상들이 줄어들거나 단순화되었다. 땅의 색이 화면의 주된 바탕색으로 자리 잡았고, 크고 유동적인 선과 함께 색과 형태 모두 다소 가변적이고 혼합적인, 모호한 모양새를 띠게 되었다.[4]

3. 4. 한국적 재료의 발견과 영적 만남 (1999~2005)

한국적인 재료를 찾기 위해 고심하던 중 옻칠을 접하게 되었다. 옻은 다른 재료와 잘 섞이지 않고 자연 그대로의 성질을 고수하는 독특한 재료이다. 이 시기부터 작품 제목으로 ‘신창세기(Re Genesis)’를 사용하기 시작했다.그의 작품에는 옻, 흙, 숯이나 돌의 재, 삼베 등 주로 자연에서 얻은 소재들이 사용된다. 이러한 재료들은 흙이나 대지의 느낌을 주며, 거칠지만 친숙한 표면 질감을 만들어낸다. 한 평론가는 이 질감에 대해 다음과 같이 평가했다. "강한 충격력을 지니며, ‘모체(母體)인 대지(大地)’를 느끼게 할 뿐 아니라, 동아시아지역 사람들에게는 자신의 뿌리 깊이나 옛 기억과 관련된 무언가를 떠올리게 하는 힘이 있다[5]".

작업 과정에서는 일반적인 붓이나 나이프 대신 손을 주로 사용한다. 이에 대해 다른 평론가는 "손만으로도 자신이 원하는 표현을 너끈히 해낸다. 신체적인 힘의 직접적인 전달이라는 일련의 통로를 확보함으로써 표현적인 순수성을 위한 그 기반이 마련된다. 그러기에 그 형상은 억지스럽지 않고 자연스럽다[6]"고 설명했다.

3. 5. 자개의 유입: 희열로 열리는 과실 (2006~2018)

이 시기 이정연은 삼베 위에 옻 진액을 직접 손으로 바르며 작업하는 신체성을 강조하는 방식을 이어갔다. 숯가루, 뼛가루, 화산재, 조개가루, 철가루, 구리가루 등 다양한 재료를 사용하여 색채를 표현했으며, 특히 대나무가 지닌 강직하고 힘찬 직선과 비움에서 오는 따뜻함, 소통의 영적에너지를 작품에 담고자 했다. 독자적이고 대담한 기법 위에 새롭게 자개를 더하여 색채 표현을 심화시킨 것이 이 시기 작업의 주요 특징이다.[7][8][9]

3. 6. 원과 직선의 디자인화된 현대성 (2019~현재)

2019년부터는 작업 방식에 변화를 주어 나무 바탕 위에 삼베와 자개 그리고 칠을 활용하여 재료를 붙여나가는 방식을 사용한다.[10][11] 이는 원, 직선, 사각형 등을 디자인기법으로 수용한 방법론이다.[10] 이러한 기법을 통해 디지털문명의 다소 차가운 특성과 도식적인 현대성을 단순하면서도 깔끔한 느낌으로 표현하는 동시에, 사용된 소재 자체의 자연스러운 특징은 그대로 유지하고 있다.[10] 작가는 이러한 작업을 통해 "신에게서 선물로 부여받은 에덴동산으로 되돌아가자는 것이 궁극적인 메시지"이며, "나의 개인적인 체험 그 성령의 동행과 펼쳐지는 새로운 세계를 그림으로 나타내려 한 것"이라고 자신의 의도를 설명한다.[10]작품에서 나타나는 여백 공간은 기독교세계관이 함축되어 있는 허(虛)의 개념과 연결되며, 동양 철학에서 말하는 기운생동의 세계관을 드러낸다.[11] 화면 곳곳에는 예수의 십자가 보혈을 상징하는 요소나 특정 숫자와 기호, 참회의 기도문과 같은 문장과 색채 등이 개별적으로 존재하면서도 서로 연결고리 역할을 하며 조화롭게 어우러진다.[11] 특히 칠보기법을 응용한 독특한 기법은 오묘하면서도 모호한 조형성을 두드러지게 하여 성스러운 느낌을 극대화하고, 이를 현대적인 미감으로 성공적으로 이끌어낸다는 평가를 받는다.[11]

4. 평가

이정연의 그림은 내면으로 깊이 파고들며 끊임없이 무언가를 찾는 구도자의 모습과 같다는 평가가 있다. 그의 그림에서는 진정한 자아를 형상화하려는 노력이 엿보이며, 이로 인해 종교적인 색채가 짙게 느껴진다는 의견도 있다.[12]

신, 인간, 삶이라는 주제는 그의 작품 '신창세기' 안에서 서로 어우러지기도 하고 부딪히기도 한다. 외국에서 오랫동안 서양 조형 기법을 공부했음에도 불구하고, 그의 작품에서는 동양적인 생각이 두드러진다는 평가를 받는다. 이는 작가가 한국적인 것에 대해 깊이 탐구하고 애정을 가지며 이를 자신의 예술 활동의 본질로 삼고 있기 때문으로 분석된다.[13]

또한 이정연은 자연과 한민족이 일상적으로 애착을 보이는 여러 조형물을 자신만의 독특한 시각으로 재해석하여 캔버스 위에 표현한다. 그의 작품은 한반도 고유의 분위기와 민족성을 떠올리게 한다는 평가를 받는다.[14]

5. 주요 전시

대한민국 서울을 중심으로 활동하면서 미국 뉴욕, 이탈리아 나폴리, 일본 도쿄 등 해외 주요 도시에서도 개인전을 꾸준히 개최하며 국제적인 활동을 이어왔다. 특히 2019년에는 예술의전당 한가람미술관에서 회화 40년을 기념하는 대규모 개인전을 열었다.

또한 독일, 불가리아 등 여러 국가에서 열린 단체전에 참여하며 한국 미술을 해외에 알리는 데 기여했다. 주요 개인전 및 단체전 목록은 아래 하위 섹션에서 자세히 확인할 수 있다.

5. 1. 개인전

- 2022년 카지나 데이 모자이치(LA CASINA DEI MOSAICIita), 나폴리, 이탈리아

- 2020년 나폴리 시립미술관(Palazzo delle arti napoliita), 나폴리, 이탈리아

- 2019년 이정연 회화 40년전, 예술의전당 한가람미술관, 서울

- 2015년 Steinberg Museum of Art at Hillwood, 뉴욕, 미국

- 2014년 Palazzo Tagliaferro Museum, 안도라, 이탈리아

- 2014년 우에노 모리 미술관(上野の森美術館jpn), 도쿄, 일본

- 2011년 RHEE JEONG-YOEN 초대전, Kips Gallery, 뉴욕, 미국

- 2009년 이정연 개인전, CASO(Contemporary Art Space Osakaeng), 오사카, 일본

- 2006년 이정연 초대전, 박영덕화랑, 서울

- 2001년 성곡미술관 초대전, 동산방 초대전, 서울

- 1999년 금호미술관, 서울

- 1998년 공평아트센타, 서울

- 1990년 한국미술관 초대전, 서울

- 1987년 Higgins Hall (프랫 인스티튜트), 뉴욕, 미국

5. 2. 단체전

wikitext| 연도 | 전시명 | 장소 | 국가/도시 |

|---|---|---|---|

| 1983 | 한·독 수교 100주년 기념전 | 본, 독일 | |

| 1992 | Seoul/New York 92 | 한국문화원화랑 | 뉴욕, 미국 |

| 1994 | 한국여류작가 8인 초대전 | Haenah-Kent 화랑 | 뉴욕, 미국 |

| 1999 | 한국미술의 자생적 지평론 | 포스코미술관 | 대한민국 |

| 2000 | 한국·불가리아 수교 10주년 기념전 | 소피아 현대시립미술관 | 소피아, 불가리아 |

| 2004 | Seoul Contemporary Art Exhibition in Rome | 로마, 이탈리아 | |

| 2005 | 서울미술대전 초대작가전 | 서울시립미술관 | 서울, 대한민국 |

| 2015 | 제3회 서울미술협회 초대작가전 | 한전아트센터 갤러리 | 서울, 대한민국 |

| 2015 | 예술, 공감의 코드2015 | 제주특별자치도 문화예술진흥원 | 제주, 대한민국 |

| 2016 | 2회-Incheon Art Platform Exhibition hall | 인천아트플랫폼 전시관 | 인천, 대한민국 |

| 2022 | ‘동음과 이음’전 | 동덕아트갤러리 | 서울, 대한민국 |

6. 미술관 소장

참조

[1]

간행물

자아와 세계와 상징들

1990

[2]

간행물

1992

[3]

간행물

만남은 새로운 출발을 의미한다

1998

[4]

간행물

은유와 통찰로 빚어낸 에너지의 변조

2014

[5]

간행물

이름 없는 사건

2001

[6]

간행물

조물주의 창조력을 찬미하는 순수성

2002

[7]

간행물

은유와 통찰로 빚어낸 에너지의 변조

2014

[8]

간행물

자아성이 강한 선험적 조형언어

2014

[9]

간행물

영혼을 부여받은 형태들

2015

[10]

간행물

나의 작업과 영성

2024

[11]

간행물

낙원의 동산 일월의 기운생동

2024

[12]

간행물

만남은 새로운 출발을 의미한다

1998

[13]

간행물

우리 것에 대한 천착과 애정

2001

[14]

간행물

현대와 전통의 견고한 결합

2014

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com