익산 미륵사지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

익산 미륵사지는 백제 무왕 때 창건된 사찰로, 현재는 미륵사지 석탑(국보 제11호)과 당간지주 등이 남아 있다. 《삼국유사》에는 무왕과 왕비가 미륵삼존불을 만나 절을 세웠다는 창건 설화가 전해지나, 2009년 서탑에서 발견된 사리봉안 기록을 통해 사택왕후가 미륵사 건립을 발원했음이 밝혀졌다. 미륵사지 석탑은 백제 목탑 건축 기술을 보여주는 중요한 유물이며, 3원 병렬식 가람 배치를 통해 독특한 건축 양식을 보여준다. 1910년대 일제강점기에 훼손된 석탑은 2018년 복원되었으며, 현재 발굴 조사를 통해 다양한 유물이 출토되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 백제 무왕 - 서동요

서동요는 백제 무왕의 아명인 서동이 신라 선화공주를 얻기 위해 노래를 지어 퍼뜨린 설화로, 미륵사 창건, 익산 천도 등과 연결되어 다양한 해석과 논란을 낳고 있다. - 백제 무왕 - 익산 쌍릉

익산 쌍릉은 백제 무왕의 능으로 추정되는 익산시 왕궁면 소재의 백제 후기 왕릉으로, 대왕릉에서 발견된 유골 분석 결과가 무왕의 기록과 일부 일치하나, 무왕릉 확정 여부 및 소왕릉 주인공에 대한 추가 연구와 익산 천도설 관련 논쟁이 남아있다. - 대한민국의 폐허 - 부여 군수리 사지

부여 군수리 사지는 6세기 중엽 백제 시대에 창건된 사찰로 추정되며, 1탑 1금당의 가람 배치를 보이고 금동보살입상, 석조여래좌상, 칠지도 등 다양한 유물이 출토되었다. - 대한민국의 폐허 - 경주 황룡사지

경주 황룡사지는 신라 시대 국가적 위상의 사찰이었던 황룡사의 터로, 9층 목탑은 동아시아 최고 높이의 목조 건축물이었으나 몽골 침입으로 소실되었고 현재는 터와 유물로 그 규모를 짐작하며, 신라 불교 미술과 건축 연구에 중요한 자료를 제공한다. - 백제의 절 - 부여 군수리 사지

부여 군수리 사지는 6세기 중엽 백제 시대에 창건된 사찰로 추정되며, 1탑 1금당의 가람 배치를 보이고 금동보살입상, 석조여래좌상, 칠지도 등 다양한 유물이 출토되었다. - 백제의 절 - 대통사

백제 성왕 때 양나라 무제를 위해 웅천주에 창건된 대통사는 '大通' 명문 기와가 출토된 공주시 반죽동 일대로 추정되며, 백제의 남조 문화 수용 정책과 양국 간 문화 교류를 보여주는 사찰이다.

| 익산 미륵사지 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 종교 | 불교 |

| 다른 이름 | 미륵사(彌勒寺) |

| 국가 | 대한민국 |

| 도 | 전북특별자치도 |

| 시 | 익산시 |

| 읍/면 | 금마면 |

| 위치 | 기양리 32-2 |

| 건축 | |

| 완공 연도 | 알 수 없음 |

| 일반 정보 | |

| 지정 번호 | 사적 제150호 |

| 지정일 | 1966년 6월 22일 |

| 세계유산 등재 연도 | 2015년 |

| 세계유산 등재 기준 | (ⅱ), (ⅲ) |

| 세계유산 명칭 | 백제역사유적지구 - 익산 미륵사지 |

| 한국어 이름 | |

| 한글 | 미륵사 |

| 한자 | 彌勒寺 |

| 로마자 표기 | Mireuksa |

| 매큔-라이샤워 표기 | Mirŭksa |

2. 역사

한국 고대사에서 정확한 실상을 파악하기란 대단히 어렵다. 김부식의 《삼국사기》와 일연의 《삼국유사》외에는 고대사에 대한 기록이 거의 없다고 볼 수 있다. 일연의 《삼국유사》 권2 무왕조(武王條)의 기록에 따르면 백제 무왕(재위: 600년 ~ 641년)이 왕비와 함께 사자사(獅子寺)로 향하고 있었을 때 큰 연못 속에서 미륵삼존불(彌勒三尊佛)이 나타나자 왕비가 이곳에 절을 세우기를 소원하여 못을 메우고 탑과 법상, 미륵삼회전, 낭무(廊廡)의 건물을 건립하고 미륵사라 이름했다고 한다. 고려시대 922년에 혜거국사가 미륵사탑을 개탑했다는 기록이 혜거국사 비문에 나타나있고, 출토된 기와의 명문에는 980년, 1267년, 1317년, 1330년의 기록이 발견되었다. 조선시대인 16세기 신증동국여지승람과 양곡집에 미륵사지 석탑이 나타나고 있는데, 석탑의 규모가 '동방최대'라고 강조하고 있다.

17세기 이전에 미륵사지 석탑이 벼락을 맞고 무너졌다는 기록이 와유록에 있다. 그러나, 해체하여 구조를 살펴본 결과 1층부분에서 발생한 구조의 변화로 상층부가 붕괴되었을 수 있다는 가능성이 제기되었다.[5] 현재는 반쯤 파손되어 있는 서탑과 익산 미륵사지 당간지주 등 일부만 전해지고 있다.

- 638년 : 건립

- 954년 : 미선사로 이름을 바꿈

- 17세기 전: 미륵사 폐사

- 1920년 : 석탑에 시멘트를 붙임

- 1980년 : 익산 미륵사지 발굴조사

- 2008년 : 현재 국보인 서쪽 탑을 해체하여 보수 공사중

- 2009년 : 백제 사리장엄 발견

- 2018년 : 서탑 보수 공사 완료 후 공개[10]

2. 1. 창건 배경 (7세기 초)

성왕은 사비로 천도하고 국호를 남부여로 고쳤다. 양, 신라, 왜에 외교를 확대하였다. 신라와 백제는 동맹을 맺은 후 고구려의 땅인 도살성을 공격하여 차지하였으며 551년에 신라와 같이 북쪽으로 진격하여 백제는 한강 하류유역 6군의 권리를 되찾는다. 신라는 죽령이북 고현이남 한강 상류 유역 10군의 땅과 권리를 되찾았다. 그러나 신라의 배신으로 인하여 553년에 한강의 하류지역을 뺏기고 신라는 신주를 설치하였다.554년에 백제는 신라를 공격하였지만 관산성에서 대패를 한 후 성왕은 전사하였다. 이를 계기로 백제는 국가의 중흥의 기회를 상실하게 된다. 그 후 120년 동안 나제 동맹이 깨지고 신라와 백제가 대립하는 관계가 되었다. 무왕의 즉위 전에 백제와 고구려 사이의 상황이 극도로 악화된다. 서동은 백제왕의 허락을 받은 후 진평왕과의 우호관계를 위해서 금을 지불하고 힘들게 결혼하였다. 이러한 결혼 동맹은 고구려의 침략 하에서 신라의 침입을 늦추고 신라와 함께 대처할 목적이었다. 선화공주는 무왕과 결혼을 하고 미륵사를 세우기를 요청하였다. 무왕은 미륵사를 지음으로써 국가가 다시 일어날 수 있겠다고 생각하였다. 백제 말기, 대중들의 종교적인 기원과 대규모의 사찰을 건립하면서 부처의 힘으로 신라와 고구려의 침략을 막고자 미륵사를 건설하게 된 것이다. 특히, 미륵사와 같은 큰 사찰의 건설이 가능했었던 원인은 백제 공장들의 발달한 건축 기술과 토목 공사의 수행 능력 덕분이었다.

2. 2. 창건 설화

武王중국어과 왕비가 知命중국어법사를 만나기 위해 獅子寺중국어로 향하던 중, 龍華山중국어 아래의 한 연못에 이르렀을 때 彌勒三尊중국어이 연못 속에서 나타났다. 武王중국어은 수레를 멈추고 이들에게 경의를 표하며 큰절을 올렸다. 왕비는 이 연못에 큰 절을 세우기를 청하였고, 武王중국어이 이를 허락하였다.武王중국어은 知命중국어법사를 찾아가 연못을 메울 방법을 물었고, 知命중국어법사는 하룻밤 사이에 산을 무너뜨려 연못을 메워 평지로 만들었다. 이 평지에 彌勒三尊중국어을 모시고, 불전, 탑, 회랑을 각각 세 곳에 세웠다. 이 절을 彌勒寺중국어라 이름지었다.

2. 3. 역사적 변천

미륵사는 백제 제30대 왕인 무왕 시절 세워진 것으로 보고 있는 백제의 가장 큰 사찰이나 없어지게 된 시적은 확실하지 않다. 조선시대에 들어서 17세기경 승려가 없는 절이 된 후로 서탑과 당간지주 등 일부의 돌로 된 몇 가지 물건들만 남았다. 조선 정조 시절 무장의 선비였던 강후진의 와유록에서 탑은 백여 년 전 부서졌다는 내용을 보면 임진왜란과 정유재란 때 우리나라의 많은 절이 불타버렸지만 미륵사는 불타버린 것과는 다른 원인으로 인하여 없어지게 된 것을 짐작할 수 있다.그 후에 미륵사의 발굴이 시작되기 전까지 절터는 경작지로 변하여서 지금까지도 내려오고 있었다. 절의 돌로 쌓은 시설물들은 거의 주춧돌이나 민가의 담장으로 사용되었다. 발굴한 결과의 기록한 대로 중앙에 목탑을 고 있었으며 동쪽과 서쪽으로 2개의 탑이 있었고, 각각의 탑 북쪽에는 금당이 한 개 씩 있었고 각기 회랑으로 둘러 있었다. 이는 승방, 강당, 금당, 탑을 일직선상으로 배치하는 우리가 흔히 알고 있는 백제의 탑들과는 다르다.

1910년대, 일본의 학자가 조사하였던 가람배치에 의하자면 미륵사지는 탑과 금당이 마련되어 있는 일탑식가람(불교의 수행 장소 배치법 중의 하나)이 “品”자 모양으로 3개가 합쳐져서 만든 사찰로 추정하고 있다. 그 후로 원광대학교에서 동탑지를 조사하였지만, 전체적으로 성격을 파악하진 못하였다. 또한, 정부에서는 ‘중서부고도문화권개발사업’으로 미륵사지 발굴조사를 하여 가람의 성격과 구조뿐만 아니라 사찰의 정확한 규모를 밝혀내었다. 발굴을 한 결과 얻은 자료로 유적을 보존하기 위해 1980년~1995년 본격적으로 발굴 조사를 하였다. 이를 통하여 그전까지 알려졌었던 ‘品’자 모양의 가람배치설과는 맞지 않다는 것이 확인되었으며 2만여 점의 유물과 사지의 규모도 밝혀졌다.

미륵사지 석탑의 경우 2001년부터 해체 및 보수 작업을 시작하였고, 2017년 석재의 조립 공정을 완료하였고, 2018년 복원된 석탑이 대중들에게 공개되었다.[10] 국립문화연구소에서 2009년 미륵사지 석탑의 탑신 1층 중앙 기둥을 해체하여 조사하는 중 창건주와 창건 년대를 기록하였던 사리봉안 기록판 등의 유물 500여 점이 발견되었다. 이를 통해서 미륵사는 639년 백제 왕후의 소원으로 인해 건립 되었다는 것이 밝혀졌다.

2. 3. 1. 미선사 개칭 (954년)

미륵사지 관련 자료가 없습니다. `summary`와 `source`에 내용을 채워주세요.2. 3. 2. 1910년대

1910년 당시, 미륵사지 서탑(대한민국 국보 제11호)은 일부만 남아 있었다. 1914년 일제는 콘크리트로 서탑을 지지하는 공사를 하였다. 20세기 후반, 한국 고고학자들은 광범위한 발굴 조사를 실시하여 부분 복원과 해설관 건립의 기반을 마련하였다. 1999년부터 서탑의 콘크리트 지지대가 제거되고, 전체 구조물이 해체되었다. 2018년 6월에 완전 복원이 완료되었다.2. 3. 3. 1920년대

1910년 당시, 미륵사지 서탑(대한민국 국보 제11호)은 일부만 남아 있었다. 1914년 일제는 콘크리트로 서탑을 지지하는 공사를 하였다. 이는 붕괴 위험을 막기 위한 조치였으나, 문화재 보존 방식으로는 부적절하다는 비판을 받았다. 20세기 후반, 한국 고고학자들은 광범위한 발굴 조사를 실시하여 부분 복원과 해설관 건립의 기반을 마련하였다. 1999년부터 서탑의 콘크리트 지지대가 제거되고, 전체 구조물이 해체되었다. 2018년 6월에 완전 복원이 완료되었다. 이는 일제 강점기에 훼손된 문화재를 복원한 대표적인 사례로 평가받는다.3. 가람 배치

미륵사지는 1탑 1금당의 형태이면서 서쪽과 중심, 그리고 동쪽에 배치하여 '3탑 3금당의 3원 병렬식 가람'의 형태이다. 이는 백제계의 가람배치인 남북을 축으로 하면서 남쪽부터 차례대로 탑, 금당, 강당, 그리고 승방이 일직선상으로 하나하나씩 배치되는 것과는 다르다. 탑을 중심으로 하여 동·서·북에 3개의 금당을 배치한 고구려의 회탑식(回塔式) 가람배치와 고신라의 일탑삼금당 형식과도 또 다른 독특한 형태를 하고 있다는 것이 특징이다.

중심에 있는 중금당의 목탑을 중심으로하여 동(東)금당과 서(西)금당 앞에는 각각의 석탑이 세워졌었다. 현재의 동원 구층석탑의 경우 발굴한 결과를 바탕으로하여 1993년에 복원한 것이다. 미륵신앙을 이유로 독특한 방법으로 세운 것이다. 미륵 하생경의 미륵이 이 땅으로 하계하면서 용화수의 아래에서 3번 생각을 설법하기 때문에 3번의 설법 모임에 참가한다면 그 누구도 구제 받을 수 있다는 내용이다.

일제강점기 때 일본인 학자들에 의해 이미 조사되기 시작했으며, 그 뒤 1980년대 문화재관리국의 문화재연구소에서 실시한 본격적인 발굴조사의 결과로 동탑과 서탑 사이에 목탑을 세워서 일직선상에 탑 3개를 배열하고, 각 탑의 북쪽편에 금당을 1개씩 둔 가람 배치였음을 알게 되었다.

또한 한 쌍의 금당과 석탑에는 각기 회랑이 둘러져 있어 탑과 금당을 1개의 절로 생각할 때 마치 3개의 절이 모여 있는 듯한 3원식(三院式)의 구성을 보여주고 있을 뿐 아니라 3개의 금당에 모두 지하공간이 있는 특이한 구조의 건물이다. 이 절터에서는 막새기와·토기·불상 등을 비롯하여 1만여 점의 각종 유물이 나왔으며, 특히 '미륵사'라든가 '국 5년 경진'(國五年庚辰)·'요봉원'(姚奉院)·'지원 4년'(至元四年)·'천력 3년'(天歷三年) 등의 문자가 새겨진 기와가 출토되었다.

미륵사지는 미륵삼존불의 출현으로 절을 짓게 된 창건동기나 미륵이 이 세상에 와서 3번의 설법을 하기 위한 3군데의 장소를 마련하고 있는 점, 그리고 미륵이 머무를 장소로 금당에 지하공간을 설치했다는 점 등에서 미륵불이 이 세상에 내려오기를 바라는 마음에서 건립된 것으로 생각된다.

사찰 경내에는 중앙에 목탑이 있고, 양옆에 석탑 두 기가 위치해 있었다. 담으로 둘러싸인 사찰의 외곽 입구로 이어지는 도로가 있었던 것으로 보인다. 미륵사는 동쪽에서 서쪽으로 일직선상에 세 개의 탑을 세운 독특한 배치를 가지고 있었는데, 각 탑의 북쪽에는 전각이 있었다. 각 탑과 전각은 복도로 둘러싸여 있어 '일탑일금(一塔一金)' 양식의 독립된 사찰 세 곳이 있는 것처럼 보였다.

중앙의 탑은 목조로, 나머지 두 탑은 석조로 만들어진 것으로 확인되었다. 목탑의 남쪽과 북쪽에서는 대웅전과 중문의 터가 발굴되었다.

4. 미륵사지 석탑 (국보 제11호)

미륵사지 석탑은 1962년 12월 20일 대한민국 국보로 지정되었으며, 현재까지 남아있는 가장 오래되고 큰 석탑이다. 이 탑은 백제 무왕(600년~640년 재위) 때 건립된 것으로 추정된다. 백제가 목조 건축 기술을 석조 건축에 적용한 방식을 보여주는 건축학적으로 중요한 의미를 지닌다. 목탑 건축 기법을 석탑에 적용한 예로, 탑의 기단이 낮고 1층뿐인 목탑과 유사한 점을 들 수 있다. 많은 한국 목탑들이 시간과 전쟁의 피해를 입어 남아있지 않다는 점에서, 이 석탑을 통해 학자들은 목조 건축 기법을 확인할 수 있다.

현재 이 탑은 6층이나, 원래 몇 층이었을지는 확실하지 않다. 1층의 각 면은 세 부분으로 나뉘며, 가운데 부분에는 탑으로 들어가는 문이 있다. 탑 중앙으로 들어가면 거대한 중심 기둥을 볼 수 있다. 또한 목조 지지 기둥을 모방한 모서리 기둥과 돌 지지대도 있다. 탑 지붕의 모서리는 약간 위로 올라가 있고, 각 층은 이전 층보다 작다.

2009년 1월 발굴 조사 중 서탑에서 금제 사리기가 출토되었다. 이 사리기에는 양면에 한문으로 미륵사 건립 시기와 경위를 적은 명문이 새겨져 있다. 금으로 새긴 글자에는 붉은색 안료인 주칠(朱漆)을 입혔는데, 이는 중요한 유물이나 예술 작품에만 사용되는 기법이었다.

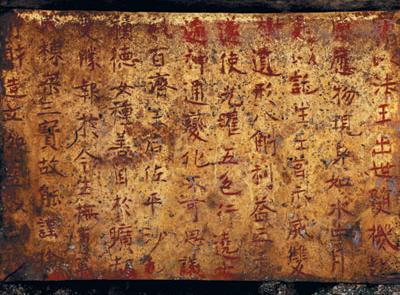

명문의 내용은 다음과 같다.

(앞면)

竊以法王出世隨機赴

感應物現身如水中月

是以託生王宮示滅雙

樹遺形八斛利益三千

遂使光曜五色行遶七

遍神通變化不可思議

我百濟王后佐平沙乇

積德女種善因於曠劫

受勝報於今生撫育萬

民棟梁三寶故能謹捨

淨財造立伽藍以己亥

(뒷면)

年正月卄九日奉迎舍

利願使世世供養劫劫

無盡用此善根仰資大

王陛下年壽與山岳齊

固寶曆共地同久上弘

正法下化蒼生又願王

后卽身心同水鏡照法

界而恒明身若金剛等

虛空而不滅七世久遠

并蒙福利凡是有心俱

成佛道

백제의 왕후이자 좌평 사택적덕(沙乇積德)의 딸인 사택왕후/사택왕후한국어가 여러 세대에 걸쳐 자비를 베풀었고, 현재 삶에서 받은 업보로 백성을 교육했다는 내용이다. 그녀는 불교 가르침을 크게 지지하는 사람으로, 자신의 재산으로 사찰을 세웠고, 기해년(639년) 정월 29일에 이 사리를 봉안했다. 명문에는 무왕의 장수와 국가의 번영, 왕후의 안녕, 그리고 모든 중생의 성불을 기원하는 내용이 담겨 있다.

5. 석탑 발굴 및 사리장엄

2009년 1월 미륵사지 서탑 안에서 사리병과 금판 모양의 봉안 기록이 발견되었다.[6] 사리병에는 연꽃, 당초, 인동초 무늬가 정교한 음각으로 가득 새겨져 있었다.[7] 은제 사리병의 발굴로 삼국유사의 내용에 의문을 가지게 되었고, 역사학계 일각에서는 여러 주장을 제기하고 있다. 그러나 발굴의 성과를 존중하여 미륵사의 창건에 대한 기원을 수정해야하며 창건 당시 삼원 체제를 염두에 두고 설계되었다는 것을 인정해야한다는 의견이 크다.[8]

발굴 조사 중 서탑에서 금제 사리기가 출토되었는데, 여기에는 양면에 한문으로 미륵사 건립 시기와 경위를 적은 명문이 새겨져 있다. 금으로 새긴 글자에는 붉은색 안료인 주칠(朱漆)을 입혔는데, 이는 중요한 유물이나 예술 작품에만 사용되는 기법이었다.[6]

기존에는 일연의 삼국유사를 기반으로 '미륵사는 무왕의 왕비 선화공주의 발원에 의해 용화산 아래 건립됐다'고 알려져 있었다. 그러나 석탑해체 중 내부에서 발견된 봉안 기록에 따르면 실제 미륵사는 백제의 좌평 사택적덕의 딸인 사택왕후가 건립을 발원했다고 기록되어 있다.[6]

'''

:竊以法王出世隨機赴感應物現身如水中月是以託生王宮示滅雙樹遺形八斛利益三千遂使光曜五色行遶七遍神通變化不可思議

:我百濟王后佐平沙乇積德女種善因於曠劫受勝報於今生撫育萬民棟梁三寶故能謹捨淨財造立伽藍以己亥

:年正月卄九日奉迎舍利願使世世供養劫劫無盡用此善根仰資 大王陛下年壽與山岳齊固寶曆共地同久上弘正法下化蒼生

:又願王后卽身心同水鏡照法界而恒明身若金剛等虛空而不滅七世久遠并蒙福利凡是有心俱成佛道

- ---

:가만히 생각하건대, 부처님(法王)께서 세상에 나오셔서 중생의 자질(근기, 根機)에 따라 감응(感應)하시고

:(중생의) 바람에 맞추어 몸을 드러내심은 물 속에 달이 비치는 것과 같다.

:그래서 (석가모니께서는) 왕궁(王宮)에서 태어나시고 사라쌍수 아래에서 열반에 드시면서

:8곡(斛)의 사리(舍利)를 남겨 3천 대천세계를 이익되게 하셨다.

:(그러니) 마침내 오색으로 빛나는 사리를 7번 요잡(오른쪽으로 돌면서 경의를 표함)하면 그 신통변화는 불가사의할 것이다.

:우리 백제 왕후께서는 좌평(佐平) 사택적덕(沙宅積德)의 따님으로 지극히 오랜 세월(광겁, 曠劫)에 선인(善因)을 심어

:금생(今生)에 뛰어난 과보(승보, 勝報)를 받아 만백성을 어루만져 기르시고,

:불교(삼보, 三寶)의 동량(棟梁)이 되셨기에 능히 정재(淨財)를 희사하여 사찰(가람, 伽藍)을 세우시고,

:기해년(己亥年, 639년) 정월 29일에 사리를 받들어 맞이하였다.

:원하옵나니, 세세토록 공양하고 영원토록 다함이 없어서 이 선근(善根)을 자량(資糧)으로 하여

:대왕폐하(무왕)의 수명은 산악과 같이 견고하고 치세(보력, 寶曆)는 천지와 함께 영구하여,

:위로는 정법(正法)을 넓히고 아래로는 창생(蒼生)을 교화하게 하소서.

:또 원하옵나니, 왕후의 신심(身心)은 수경(水鏡)과 같아서 법계(法界)를 비추어 항상 밝히시며,

:금강같은 몸은 허공과 나란히 불멸(不滅)하시어 칠세(七世)의 구원(久遠)까지도 함께 복리(福利)를 입게 하시고,

:모든 중생들 함께 불도를 이루게 하소서.[9]|align=center}}

미륵사지 석탑은 1962년 12월 20일 대한민국 국보로 지정되었으며, 현대까지 남아있는 가장 오래되고 큰 석탑이다. 600년에서 640년까지 통치한 무왕 때 건립된 것으로 여겨진다. 이 탑은 백제가 목조 건축 기술을 석조 건축에 적용한 방식을 보여주는 건축학적으로 중요한 의미를 지닌다. 목탑 건축 기법을 석탑에 적용한 예로, 탑의 기단이 낮고 1층뿐인 목탑과 유사한 점을 들 수 있다.[6]

5. 1. 봉안 기록 해석

6. 출토 유물

미륵사지는 일제강점기 때 일본인 학자들에 의해서 이미 조사되기 시작했으며, 1980년대 문화재관리국의 문화재연구소에서 본격적인 발굴조사를 실시하였다. 이 조사를 통해 동탑과 서탑 사이에 목탑을 세워서 일직선상에 탑 3개를 배열하고, 각 탑의 북쪽편에 금당을 1개씩 둔 가람 배치였음을 알게 되었다.

한 쌍의 금당과 석탑에는 각기 회랑이 둘러져 있어 탑과 금당을 1개의 절로 생각할 때 마치 3개의 절이 모여 있는 듯한 3원식(三院式) 구성을 보여주고 있다. 또한 3개의 금당 모두 지하공간이 있는 특이한 구조를 가지고 있다. 이 절터에서는 막새기와, 토기, 불상 등 1만여 점의 각종 유물이 출토되었으며, 특히 '미륵사', '국 5년 경진'(國五年庚辰), '요봉원'(姚奉院), '지원 4년'(至元四年), '천력 3년'(天歷三年) 등의 문자가 새겨진 기와가 발견되었다.

미륵사지에서는 석등과 사찰 건물이 서 있던 기둥과 난간의 초석 등 많은 유물이 발견되었다. 미륵사지와 임강사 유적 발굴을 통해 민가의 특징이 사찰 건축으로 이어진 것으로 보이는 나무 바닥을 받치던 높은 초석이 발굴되었는데, 이러한 높은 바닥과 난방 시스템은 이후 한국 전통 가옥의 특징적인 구조가 되었다.

7. 현대의 미륵사

미륵사지의 복원 작업은 해체 조사, 보존과학조사, 보존처리 순서로 진행된다.

해체 조사는 2001년 6층 옥개석을 시작으로 2010년까지 진행되었다. 해체 전에는 실측조사를 통해 문화재 복원 대상의 현황을 정확하게 파악하고, 3D 스캔과 기존 2차 도면을 함께 활용하여 3D 형상 정보 데이터를 작성한다.

보존과학조사는 환경조사, 훼손 지도 작성, 단위 부재 상태 조사로 나뉜다. 환경조사에서는 자동 기상 관측기를 설치하여 온도, 습도 등을 측정하고 풍화 원인을 규명하여 보존 대책을 마련한다. 훼손 지도 작성에서는 훼손 유형별 정보를 기록하고 보존처리 방안을 수립하는 데 활용한다. 단위 부재 상태 조사에서는 각각의 부재에 대한 훼손 특성을 자세히 조사하고 기록하며, 암석학적, 훼손 등을 종합적으로 관리하는 조사 카드를 작성한다.

보존처리 과정에서는 세정, 접합, 훼손 부재의 구조적 보강, 균열부 보존처리, 표면 마감을 실시한다. 세정 과정에서는 2차 훼손을 최소화하기 위해 스팀 및 소다블라스팅을 이용한 방법이 효과적임이 확인되었다. 접합 과정에서는 금속보강재(티타늄)와 에폭시수지를 사용하고, 충전제를 이용하여 미세 균열을 충전하며 압축 강도를 높였다. 표면의 색과 이질감을 보정하기 위해 같은 질의 석분을 선택적으로 첨가했다.

보형 과정에서는 신석재를 이용하여 보형을 진행하고, 경미한 표면 결실과 균열은 에폭시수지를 이용하여 보형한다. 충전 과정에서는 박리나 공동으로 인해 표면 유실이 발달될 가능성이 있는 곳에 에폭시수지를 사용한다. 훼손 부재의 구조적 보강에서는 파손된 부재를 다시 사용하기 위해 금속 보강재 처리 기준을 마련하여 복원하였다. 균열부 보존처리에서는 균열 크기에 따라 다른 방법을 사용하며, 미세 균열에는 Injection grouting 방법을 사용하면서 일부 금속 보강재를 사용하였다.

표면 마감은 전통적인 기법의 가공과 수지 모듈, 기계적 가공을 사용한다. 전통적인 기법 가공은 원부재와 구부재에 사용되며, 수지 모듈은 마감용과 접합용 등 용도에 따라 수지를 사용하며 원부재와 이질감을 최소화한다. 기계적인 가공은 수지 보형 부분에서 사용한다.

1910년 당시 대한민국 국보 제11호인 미륵사지 서탑은 일부만 남아 있었다. 1914년 일제는 콘크리트로 서탑을 지지하는 공사를 하였다. 20세기 후반, 한국 고고학자들은 광범위한 발굴 조사를 실시하여 부분 복원과 해설관 건립의 기반을 마련하였다. 1999년부터 서탑의 콘크리트 지지대가 제거되고, 전체 구조물이 해체되었으며, 2018년 6월에 완전 복원이 완료되었다.

8. 사진

참조

[1]

웹사이트

Project to Repair and Restore the Stone Pagoda at Mireuksa Temple Site, Iksan

http://www.nrich.go.[...]

2016-11-01

[2]

웹사이트

[Photo] Mireuksa stone pagoda reborn after 1,300 years

http://english.hani.[...]

[3]

웹인용

관광명소 익산 미륵사지

https://www.iksan.go[...]

익산시청

2023-11-15

[4]

뉴스

한국의 유네스코 세계유산, 백제 역사유적지구 유네스코 등재…'8곳 어딘가 보니'

http://mbn.mk.co.kr/[...]

[5]

논문

미륵사지석탑 붕괴상태 고찰, 문화재 제38호

http://portal.nricp.[...]

2005

[6]

뉴스

미륵사, 639년 백제 왕후가 창건

http://news.joins.co[...]

중앙일보

[7]

뉴스

삼국시대 러브스토리…‘서동요 설화’는 허구였다?

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

[8]

뉴스

신라 선화공주, 버리기엔 너무 아깝다

http://news.chosun.c[...]

조선일보

[9]

문서

동국대 김상현 교수의 해석 인용

[10]

뉴스

익산 미륵사지 석탑, 치욕의 역사를 끝내다

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2018-07-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com