주교관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

주교관은 기독교, 유대교, 군복, 체스 등 다양한 분야에서 사용되는 모자 또는 머리 장식을 의미한다. 유래는 고대 그리스어 '미트라'에서 시작되었으며, 유대교에서는 대제사장이 착용하는 터번식 모자를, 기독교에서는 주교의 권위를 상징하는 모자를 지칭한다. 서방교회와 동방교회의 주교관은 형태와 사용 방식에 차이가 있으며, 군복에서는 척탄병의 모자로 사용되기도 했다. 또한 체스 말, 왕관 디자인, 해부학 용어 등 다양한 곳에서 주교관의 형태를 차용하여 사용하고 있다.

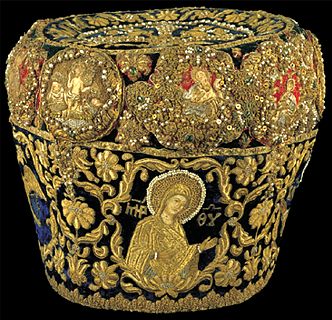

동방 정교회와 동방 가톨릭교회의 주교관은 동로마 제국 후기에 사용되었던 관에서 유래되었다. 이 관은 궁극적으로 더 오래된 카멜라우쿰을 기반으로 하지만, 세속적인 머리 장식과는 훨씬 나중에 분화되었다. 동방교회의 주교관은 둥근 감자나 양파와 비슷한 형태를 하고 있으며, 브로케이드나 다마스크 또는 황금색 천을 소재로 제작한다. 또한 자수를 놓거나 보석으로 화려하게 장식하기도 한다.

2. 유래

주교관의 유래는 유다 왕국의 코헨 가돌(대사제)이 머리에 쓴 미츠네펫이라는 터번식 모자에서 찾을 수 있다. 미츠네펫은 폭이 넓고 윗부분이 납작하며, "주님께 성별된 이"라는 글자가 새겨진 금속판인 트지츠가 부착되었다(탈출 39,14[29]; 39,30[30]).

μίτρα|미트라|mítragrc (μίτρη|미트레|mítrēgrc)는 그리스어로, 원래 호메로스의 일리아스에 언급된 흉갑 아래 착용하는 금속 보호대 (갑옷의 일종)를 의미했다. 이후 여성용 머리띠, 헤로도토스가 언급한 바빌론식 머리 장식, 경기 승리자의 화관, 프톨레마이오스 왕조 계급장, 동양식 머리 장식(터번의 일종), 왕관, 헤라클레스 사제 머리 장식, 70인역 (그리스어) 탈출기 29장 6절에 언급된 유대교 대제사장 머리 장식 등 다양한 의미로 사용되었다.[1]

2. 1. 유대교

유다 왕국의 코헨 가돌(대사제)은 머리에 미츠네펫(히브리어로 “왕관”이라는 뜻)이라 불리는 폭이 넓고 윗부분이 납작한 터번식 모자를 썼다. 여기에 “주님께 성별된 이”라는 금을 함유한 글자가 새겨진 두꺼운 금속판인 트지츠를 추가로 착용하였다(탈출 39,14[29]; 39,30[30]).

μίτρα, ''mítra'' (이오니아 μίτρη, ''mítrē'')는 그리스어로, 허리 주위에 착용하고 흉갑 아래에 착용하는 금속 보호대와 같은 일종의 갑옷을 의미하며, 호메로스의 일리아스에 언급되어 있다. 후대의 시에서는 여성들이 머리에 사용하던 머리띠와 헤로도토스가 언급한(''역사'' 1.195 및 7.90) 일종의 형식적인 바빌론식 머리 장식을 지칭하는 데 사용되었다. 또한 "경기에서 승리자의 화관", 머리띠, 프톨레마이오스 궁정의 계급장, "여성스러움의 표시"로 착용한 동양식 머리 장식(아마도 일종의 터번), 왕관, 헤라클레스 사제의 머리 장식 또는 탈출기 29장 6절의 70인역 (그리스어) 텍스트에 언급된 유대교 대제사장의 머리 장식을 의미하기도 한다.[1]

2. 2. 그리스

μίτρα|미트라|mítragrc (이오니아 μίτρη|미트레|mítrēgrc)는 그리스어로, 일반적으로 허리 주위에 착용하고 흉갑 아래에 착용하는 금속 보호대와 같은 일종의 갑옷을 의미하며, 호메로스의 일리아스에 언급되어 있다. 후대의 시에서는 여성들이 머리에 사용하던 머리띠와 헤로도토스가 언급한(''역사'' 1.195 및 7.90) 일종의 형식적인 바빌론식 머리 장식을 지칭하는 데 사용되었다. 또한 "경기에서 승리자의 화관", 머리띠, 프톨레마이오스 궁정의 계급장, "여성스러움의 표시"로 착용한 동양식 머리 장식(아마도 일종의 터번), 왕관, 헤라클레스 사제의 머리 장식 또는 탈출기 29장 6절의 70인역 (그리스어) 텍스트에 언급된 유대교 대제사장의 머리 장식을 의미하기도 한다.[1]

3. 기독교

일반적으로 예수 그리스도, 테오토코스, 세례자 요한, 십자가 등을 묘사한 네 개의 이콘이 주교관에 부착되는데, 주교는 자신의 주교관을 쓰기 전에 입맞춤을 한다. 동방교회의 주교관은 기본적으로 황금색상이지만, 전례 시기에 따라 다른 색상의 주교관을 쓰기도 한다.

모든 동방 교회의 주교관 맨 윗부분에는 그리스 정교회와 러시아 정교회[10] 전통에 따라 금속 재질의 십자가 장식이 달려 있는데, 수평으로 똑바로 세워져 있다. 이따금씩 사제가 주교관을 쓰는 경우도 있는데, 이 경우에는 꼭대기에 십자가 장식이 달려 있는 대신 십자가 무늬가 자수로 수놓아져 있거나, 이콘을 수놓기도 한다.

성찬예배 등 주교가 전례를 집전하는 동안 장엄예식 중에는 주교관을 벗는데, 이때 대보제가 주교관을 벗겨서 제자리에 갖다놓는다. 주교관을 쓰는 것은 주교만이 지니는 특권이지만, 간혹 대사제나 대수도사제에게 주교관을 수여하는 경우도 있다. 사제용 관은 주교관과는 달리 꼭대기에 십자가 장식이 달려 있지 않다.

사코스와 에피고나티온과 같은 다른 품목과 함께 제국 레갈리아 품목으로서 주교관은 오스만 제국의 ''룸 밀레트''(즉, 기독교 공동체) 행정 내에서 주교, 특히 콘스탄티노플 세계 총대주교의 세속적 권위를 의미하게 되었다.

3. 1. 서방교회

서방교회에서 주교관은 특별한 권위의 상징이다. 주교관은 보통 앞뒤로 오각형 모양으로 길고 뾰족하며 양쪽 옆이 기울어져 있다. 뒤쪽에는 두 개의 장식용 띠가 아래로 길게 드리워져 있는데, 끝자락에는 술이 달려 있다. 주교관 속에는 두꺼운 종이를 넣었고 바깥은 비단이나 린네르 천으로 덮여 있다.

로마 가톨릭 교회에서는 교회법에 따라 주교와 대수도원장만이 주교관을 쓸 수 있다. 하지만, 주교급이 아닌 추기경과 교황에게 주교로 서품받지 않은 사람도 특별한 권한을 받으면 주교관을 쓸 수 있다. 다른 고위 성직자는 특권에 의해 주교관 사용을 허가받을 수 있었으나, 이제는 시행되지 않는다.

교황 취임식에서 베네딕토 16세는 전통을 깨고 자신의 교황 문장에서도 교황 삼중관 대신 주교관(여전히 교황청의 권력을 단순화한 형태로 나타내는 세 개의 '왕관' 단계를 포함)과 팔리움으로 교체했다. 베네딕토 16세 이전에는 각 교황의 문장에 교황 삼중관과 성 베드로의 열쇠 이미지가 항상 포함되어 있었지만, 특히 요한 바오로 1세와 요한 바오로 2세 치하에서는 삼중관 사용이 중단되었다.

잉글랜드 성공회에서는 종교개혁 이후 주교관이 사용되지 않았지만, 옥스퍼드 운동의 결과로 19세기 후반과 20세기 초에 부활되었으며, 현재는 성공회의 대부분 주교들이 적어도 몇몇 행사에서 착용한다. 미국 성공회에서는 초대 수장 주교인 새뮤얼 시버리가 1786년 이전에 이미 주교관을 착용했다. 주교관은 또한 라트비아 복음주의 루터교회, 스웨덴 교회[3] 및 영국 루터교회[4]와 같은 여러 루터교회 주교들이 착용한다.[2]

3. 1. 1. 역사

서방교회에서 착용하는 주교관은 특별한 권위의 상징이다. 보통 앞뒤로 오각형 모양으로 길고 뾰족하며 양쪽 옆이 기울어져 있다. 뒤쪽에는 두 개의 장식용 띠가 아래로 길게 드리워져 있고, 끝자락에는 술이 달려 있다. 속에는 두꺼운 종이를 넣었고 바깥은 비단이나 린넨 천으로 덮여 있다.

로마 가톨릭 교회 교회법에 따르면, 주교와 대수도원장만이 주교관을 쓸 수 있다. 다만, 주교급이 아닌 추기경과 교황에게 주교로 서품받지 않은 사람도 특별한 권한을 받으면 주교관을 쓸 수 있었다. 다른 고위 성직자는 특권으로 주교관 사용을 허가받을 수 있었으나, 현재는 시행되지 않는다. 과거 주교급인 대수도원장과 주교급이 아닌 대수도원장을 구분하던 것은 현재 폐지되었다. 보통 주교 성성이나 수도회 장상 축복식 같은 장엄 예식 때에 주로 사용하며, 기도하는 동안에는 반드시 주교관을 벗는 것이 예의다.

주교관은 해당 성직자가 주교로 승격하는 주교 서품 미사 동안에 주교단으로부터 부여받는다. 이때 주례 주교는 새 주교에게 주교관을 씌워 주면서 “주교관을 받으십시오. 그대 안에 성덕의 광채가 빛나게 하여 목자들의 으뜸이 나타나실 때에 시들지 않는 영광의 관을 받도록 하십시오.”라고 말한다.

로마 가톨릭 교회의 고위 성직자가 쓰는 주교관은 현재 세 종류가 있다.

최근 삼중관을 사용하지 않게 되었지만(이전에는 교황이 쓰는 관과 주교가 쓰는 관이 명확히 구분되었음) 요한 바오로 1세와 요한 바오로 2세는 전통에 따라 자신들의 문장에 삼중관을 포함했다. 그러나 베네딕토 16세는 관습을 깨고 주교관으로 대신하였다 (은색 주교관에 세 개의 금색 줄무늬는 삼중관을 은유적으로 상징). 삼중관을 쓴 마지막 교황은 바오로 6세이다. 그는 1963년 6월 대관 미사 때 삼중관을 썼지만, 1963년 11월 성 베드로 대성전에서 치러진 제2차 바티칸 공의회 제2회기에서는 삼중관을 사용하지 않았다. 그러나 1975년 교황령을 보면 삼중관 사용은 폐기되지 않았음을 분명히 밝혔으며, 후계자가 대관식 때 삼중관을 쓸 것을 권장하였다. 그러나 뒤를 이은 요한 바오로 1세는 이러한 바오로 6세의 지시를 따르기를 거부하였으며, 두 후임자 역시 즉위할 때에 요한 바오로 1세가 선택한 간소화된 의식을 따랐다. 요한 바오로 2세가 선포한 1996년 교황령에는 새 교황 등극 시 치르는 의식에 대해 상세히 상술하지 않았기 때문에, 차기 교황은 예전의 장엄했던 대관 미사나 오늘날의 간소화된 즉위 미사 중에서 선택할 수 있다.

서방 기독교에서 현대적인 형태의 주교관은 높고 접히는 모자로, 두 개의 비슷한 부분(앞면과 뒷면)으로 구성되어 정점으로 솟아 있으며 측면에서 함께 꿰매어져 있다. 두 개의 짧은 늘어진 부분이 항상 뒤쪽에서 아래로 늘어져 있다.

''카멜라우쿰''(그리스어: καμιλαύκιον, 카밀라우키온)은 미트라와 교황 삼중관의 기원이 된 머리 장식으로, 원래 제국 비잔틴 제국 궁정 관리들이 사용하던 모자였다. "미트라의 기원이 되는 삼중관은 프리기아 모자 또는 프리기움에서 유래했을 가능성이 있으며, 이는 그리스-로마 세계에서 착용하던 원뿔형 모자였다. 10세기에는 삼중관이 교황의 동전에 묘사되었다."[2] 다른 자료에서는 삼중관이 미트라에서 거꾸로 발전했다고 주장한다. 제국 말기에는 비잔틴 황제가 사용한 폐쇄형 관으로 발전했다(미카엘 3세 (842–867)의 삽화 참조).

주교가 착용하는 미트라는 11세기 초의 두 개의 미니어처에서 처음으로 묘사되었다. 미트라에 대한 최초의 기록은 1049년 교황 레오 9세의 교황 칙서에서 발견된다. 1150년경에는 서방 전체의 주교들에게 사용이 확산되었다.

잉글랜드 성공회에서는 종교 개혁 이후 미트라가 사용되지 않았지만, 옥스퍼드 운동 결과로 19세기 후반과 20세기 초에 부활되었으며, 현재 성공회의 대부분 주교들이 적어도 몇몇 행사에서 착용한다. 미국 성공회에서는 초대 수장 주교인 새뮤얼 시버리가 1786년 이전에 이미 미트라를 착용했다. 미트라는 라트비아 복음주의 루터교회, 스웨덴 교회[3] 및 영국 루터교회[4]와 같은 여러 루터교회 주교들도 착용한다.

3. 1. 2. 종류

서방교회에서 착용하는 주교관은 특별한 권위의 상징이다. 보통 앞뒤로 오각형 모양에 양옆이 기울어져 있고, 뒤쪽에는 장식용 띠가 달려 있다. 속은 두꺼운 종이로, 겉은 비단이나 린네르 천으로 덮여 있다.

로마 가톨릭 교회에서는 교회법에 따라 주교와 대수도원장만이 주교관을 쓸 수 있지만, 추기경과 교황에게 주교로 서품받지 않은 사람도 특별한 권한을 받으면 쓸 수 있다. 주교관은 주교 서품 미사 때 주교단으로부터 받는다.

로마 가톨릭 교회의 주교관에는 세 종류가 있다.

교황 요한 바오로 1세와 교황 요한 바오로 2세는 문장에 삼중관을 포함했지만, 교황 베네딕토 16세는 주교관으로 대신하였다. 삼중관을 쓴 마지막 교황은 교황 바오로 6세이다.

가톨릭교회의 교회법은 주교, 아빠스, 추기경, 그리고 주교 서품을 받지 않은 교구 주교에 준하는 자에게 미트라와 그 외의 교황 상징물(지팡이, 흉배 십자가, 반지)을 사용할 권리를 부여한다.[1]

로마 가톨릭 성직자는 다양한 경우에 세 가지 유형의 미트라를 착용한다.[1]3. 1. 3. 교황과 주교관

서방교회에서 사용하는 주교관은 특별한 권위를 상징한다. 보통 앞뒤로 오각형 모양으로 길고 뾰족하며 양옆이 기울어져 있다. 뒤쪽에는 두 개의 장식용 띠가 아래로 길게 드리워져 있고, 끝에는 술이 달려 있다. 속은 두꺼운 종이로 채워져 있고, 바깥은 비단이나 린네르 천으로 덮여 있다.

로마 가톨릭 교회 교회법에 따르면, 주교와 대수도원장만이 주교관을 쓸 수 있다. 그러나 주교급이 아닌 추기경과 교황에게 주교로 서품받지 않은 사람도 특별한 권한을 받으면 주교관을 쓸 수 있다. 과거에는 고위 성직자도 특권으로 주교관 사용을 허가받았으나, 현재는 시행되지 않는다. 주교급 대수도원장과 주교급이 아닌 대수도원장을 구분하던 것은 폐지되었다. 주교관은 주교 성성이나 수도회 장상 축복식 같은 장엄 예식 때 주로 사용하며, 기도 중에는 벗는 것이 예의다.

주교관은 주교 서품 미사 동안 주교단으로부터 받는다. 주례 주교는 새 주교에게 주교관을 씌워 주면서 “주교관을 받으십시오. 그대 안에 성덕의 광채가 빛나게 하여 목자들의 으뜸이 나타나실 때에 시들지 않는 영광의 관을 받도록 하십시오.”라고 말한다.

로마 가톨릭 교회의 고위 성직자가 쓰는 주교관은 세 종류가 있다.

최근 삼중관을 사용하지 않게 되었지만, 요한 바오로 1세와 요한 바오로 2세는 전통에 따라 문장에 삼중관을 포함했다. 베네딕토 16세는 관습을 깨고 주교관으로 대신하였다(은색 주교관에 세 개의 금색 줄무늬는 삼중관을 은유적으로 상징). 삼중관을 쓴 마지막 교황은 바오로 6세이다. 그는 1963년 6월 대관 미사 때 삼중관을 썼지만, 1963년 11월 성 베드로 대성전에서 열린 제2차 바티칸 공의회 제2회기에서는 사용하지 않았다. 그러나 1975년 교황령에서 삼중관 사용은 폐기되지 않았음을 밝혔으며, 후계자가 대관식 때 쓸 것을 권장하였다. 그러나 요한 바오로 1세는 이 지시를 따르지 않았고, 두 후임자 역시 즉위 때 간소화된 의식을 따랐다. 교황 요한 바오로 2세의 1996년 교황령에는 새 교황 등극 의식에 대해 상세히 상술하지 않아, 차기 교황은 예전의 장엄했던 대관 미사나 오늘날의 간소화된 즉위 미사 중 선택할 수 있다.

3. 1. 4. 성공회

잉글랜드 성공회에서는 종교 개혁 이후 주교관이 사용되지 않았지만, 옥스퍼드 운동의 영향으로 19세기 후반과 20세기 초에 다시 사용되기 시작했다. 현재는 성공회의 대부분 주교들이 적어도 몇몇 행사에서 주교관을 착용한다. 미국 성공회에서는 초대 수장 주교인 새뮤얼 시버리가 1786년 이전에 이미 주교관을 착용했다.[2] 라트비아 복음주의 루터교회, 스웨덴 교회[3] 및 영국 루터교회[4]와 같은 여러 루터교회 주교들도 주교관을 착용한다.

가톨릭 교회 교회법은 주교, 아빠스, 추기경, 그리고 주교 서품을 받지 않은 교구 주교에 준하는 자에게 주교관과 그 외의 교황 상징물(지팡이, 흉배 십자가, 반지)을 사용할 권리를 부여한다. 주례 사제는 새로 서품된 주교에게 주교 서품 예식 동안 주교관과 그 외의 교황 상징물을 수여하고, 새로운 아빠스에게는 아빠스 축복 예식 동안 수여한다. 교구 주교에 준하지만 주교 서품을 받지 않은 사람의 경우, 이 수여는 일반적으로 관할권의 장으로서의 공개적인 임명식에서 이루어진다. 가톨릭 교회법은 또한 완전한 친교를 받아 가톨릭 교회 사제로 서품된 전 성공회 주교가 이전의 사역에 대한 인정의 표시로 교황 상징물을 사용할 수 있도록 허가를 받도록 허용한다(또한 은퇴한 가톨릭 주교와 동등한 자격으로 국가 또는 지역 주교 회의에 참여할 수 있음). 그러나 전 성공회 주교는 일반적으로 이 조항에 따라 교황 상징물 사용 허가를 요청하지 않았다.

3. 2. 동방교회

동방 정교회와 동방 가톨릭교회에서 주교관은 동로마 제국 후기에 사용되었던 관에서 유래되었다. 이 관은 궁극적으로 더 오래된 카멜라우쿰을 기반으로 하지만, 세속적인 머리 장식과는 훨씬 나중에 분화되었다. 동방교회의 주교관은 둥근 감자나 양파와 비슷한 형태를 하고 있으며, 브로케이드나 다마스크 또는 황금색 천을 소재로 제작한다. 또한 자수를 놓거나 보석으로 화려하게 장식하기도 한다.

일반적으로 예수 그리스도, 테오토코스, 세례자 성 요한, 십자가 등을 묘사한 네 개의 이콘이 주교관에 부착되는데, 주교는 자신의 주교관을 쓰기 전에 입맞춤을 한다. 동방교회의 주교관은 기본적으로 황금색상이지만, 전례 시기에 따라 다른 색상의 주교관을 쓰기도 한다.

모든 동방 교회의 주교관 맨 윗부분에는 그리스 정교회 전통 방식에 따라 금속 재질의 십자가 장식이 달려 있는데, 수평으로 똑바로 세워져 있다. 러시아 정교회 전통도 마찬가지이다.[10] 이따금씩 사제가 주교관을 쓰는 경우도 있는데, 이 경우에는 꼭대기에 십자가 장식이 달려 있는 대신 십자가 무늬가 자수로 수놓아져 있거나, 이콘을 수놓기도 한다.

성찬예배 등 주교가 전례를 집전하는 동안 장엄예식 중에는 주교관을 벗는데, 이때 대보제가 주교관을 벗겨서 제자리에 갖다놓는다. 주교관을 쓰는 것은 주교만이 지니는 특권이지만, 간혹 대사제나 대수도사제에게 주교관을 수여하는 경우도 있다. 사제용 관은 주교관과는 달리 꼭대기에 십자가 장식이 달려 있지 않다.

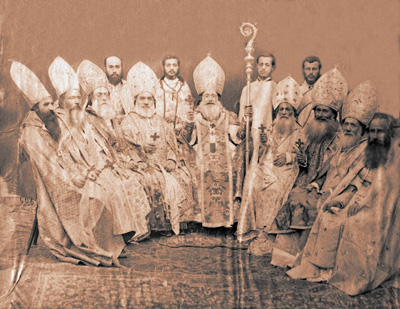

사코스와 에피고나티온과 같은 다른 품목과 함께 제국 레갈리아 품목으로서 주교관은 오스만 제국의 ''룸 밀레트''(즉, 기독교 공동체) 행정 내에서 주교, 특히 콘스탄티노플 세계 총대주교의 세속적 권위를 의미하게 되었다.

3. 2. 1. 역사

동방 정교회와 동방 가톨릭교회의 주교관은 과거 동로마 제국 후기에 사용되었던 관에 그 기원을 두고 있다. 이 관은 카멜라우쿰에 기원을 두고 있으며, 시간이 흐르면서 발전하여 세속인의 머리장식으로 사용되었다. 1453년 콘스탄티노폴리스 함락 이전까지 주교들은 이 관을 착용하지 않았다.[9]

정교회 주교들이 미트라를 착용하기 시작한 것은 16세기나 17세기경부터였지만, 정확한 시기는 논쟁의 대상이다.[9] 안티오키아 총대주교 테오도르 발사몬(ca. 1130–1140)은 알렉산드리아 총대주교가 전례 동안 모자를 쓰는 유일한 정교회 성직자라고 언급했다.[9] 15세기에 테살로니키의 시므온은 동방 기독교의 모든 성직자와 사제들이 알렉산드리아 총대주교를 제외하고는 머리를 덮지 않은 채 예배를 드린다고 기록했다.[11][9][12][13]

1585년, 러시아 사절은 콘스탄티노폴리스, 알렉산드리아, 예루살렘의 총대주교들이 함께 전례를 거행하는 것을 목격했는데, 알렉산드리아 총대주교만이 미트라를 착용했다.[10]

일부 학자들은 미트라가 키릴 루카리스가 1600년대 초 에큐메니컬 총대주교가 되면서 정교회에서 처음 채택되었다고 믿는다.[9][14] 반면, 다른 학자들은 콘스탄티노폴리스 함락 (1453년) 이후에 사용되기 시작했다고 주장한다.[9][15] 크레미코프치 수도원의 메트로폴리탄 칼레비트의 프레스코화나 카타리나 브란코비치가 베오그라드 총대주교에게 기증한 미트라와 같이 14세기 초부터 정교회 종교적 머리쓰개의 예가 있다.[16][17]

콘스탄티노폴리스 함락 이후 채택된 미트라의 모양은 비잔틴 제국의 황실 왕관인 ''스템마''에서 유래되었을 가능성이 있다. 사코스와 같은 다른 황실에서 파생된 예복과 함께 왕관과 같은 미트라는 주교들이 유산을 물려받은 제국의 왕족과 풍요로움을 구현했다.[9][15][18]

중세 러시아에서 주교들은 테두리가 있는 모자를 썼지만 미트라는 아니었다. 이는 러시아의 추운 기온 때문일 수 있다.[19][20] 미트라는 모스크바의 니콘 총대주교 시대에 처음 러시아에 등장했는데, 그는 콘스탄티노폴리스 총대주교의 전통에서 이를 채택했다. 처음에는 모스크바 총대주교만 착용했지만, 곧 다른 주교들도 채택했고, 1675년 공의회는 모든 주교에게 미트라를 의무화했다.[19][10] 1988년, 러시아 교회의 성 시노드는 모든 주교의 미트라에 십자가를 올려놓기로 결정했는데, 이전에는 총대주교에게만 허용되었다.[19][10]

3. 2. 2. 특징

동방 정교회와 동방 가톨릭교회의 주교관은 동로마 제국 후기에 사용되었던 관에 그 기원을 두고 있다. 이 관은 카멜라우쿰에 기원을 두고 있으며, 시간이 흐르면서 발전하여 세속인의 머리장식으로 사용되었다. 1453년 콘스탄티노폴리스 함락 이전까지 주교들은 이 관을 착용하지 않았다.

동방교회의 주교관은 둥근 감자나 양파와 비슷한 형태를 하고 있으며, 브로케이드나 다마스크 또는 황금색 천을 소재로 제작한다. 또한 자수를 수놓으며 보석으로 화려하게 장식하기도 한다. 보통 예수 그리스도, 테오토코스, 세례자 성 요한, 십자가 등을 묘사한 네 개의 이콘이 주교관에 부착되는데, 주교는 주교관을 쓰기 전에 입맞춤을 한다. 동방교회의 주교관은 기본적으로 황금색상이지만, 전례 시기에 따라 다른 색상의 주교관을 쓰기도 한다.

모든 동방 교회의 주교관 맨 윗부분에는 그리스 전통 방식에 따라 금속재질의 십자가 장식이 달려 있는데, 수평으로 똑바로 세워져 있다. 사제가 주교관을 쓰는 경우도 있는데, 이 경우에는 꼭대기에 십자가 장식이 없는 대신 십자가 무늬가 자수로 수놓아져 있다. 또한 십자가 무늬 대신 이콘을 수놓기도 한다. 성찬예배 등 주교가 전례를 집전하는 동안 장엄예식 중에는 주교관을 벗는데, 이때 대보제가 주교관을 벗겨서 제자리에 갖다놓는다.

주교관을 쓰는 것은 주교만이 지니는 특권이지만, 간혹 대사제나 대수도사제에게 주교관을 수여하는 경우도 있다. 사제용 관은 주교관과는 달리 꼭대기에 십자가 장식이 달려 있지 않다. 러시아 정교회 전통에서도 마찬가지이다.[10]

3. 2. 3. 러시아 정교회

동방 정교회의 주교관은 동로마 제국 후기에 사용되었던 관에서 유래되었다. 이 관은 원래 카멜라우쿰에서 기원했으며, 시간이 지나면서 발전하여 세속인의 머리 장식으로 사용되었다. 1453년 콘스탄티노폴리스 함락 이전에는 주교들이 이 관을 착용하지 않았다.

동방교회의 주교관은 둥근 감자나 양파와 비슷한 형태를 하고 있으며, 브로케이드, 다마스크, 황금색 천 등으로 만들어진다. 또한 자수를 놓고 보석으로 화려하게 장식하기도 한다. 보통 예수 그리스도, 테오토코스, 세례자 요한, 십자가 등을 묘사한 네 개의 이콘을 부착하며, 주교는 주교관을 쓰기 전에 입맞춤을 한다. 동방교회의 주교관은 기본적으로 황금색이지만, 전례 시기에 따라 다른 색상의 주교관을 쓰기도 한다.

모든 동방 교회의 주교관 윗부분에는 그리스 전통에 따라 금속 재질의 십자가 장식이 수평으로 똑바로 세워져 있다. 가끔 사제가 주교관을 쓰는 경우도 있는데, 이 경우에는 꼭대기에 십자가 장식 대신 십자가 무늬가 자수로 새겨져 있거나 이콘을 수놓기도 한다. 성찬예배 등 주교가 전례를 집전하는 동안 장엄예식 중에는 주교관을 벗는데, 이때 대보제가 주교관을 벗겨서 제자리에 갖다놓는다.

주교관을 쓰는 것은 주교의 특권이지만, 대사제나 대수도사제에게 주교관을 수여하기도 한다. 사제용 관은 주교관과 달리 꼭대기에 십자가 장식이 없다.

정교회 주교들은 16세기나 17세기경부터 미트라를 착용하기 시작했지만, 정확한 채택 시기는 논쟁의 대상이다.[9] 안티오키아 총대주교 테오도르 발사몬(ca. 1130–1140)은 알렉산드리아 총대주교가 전례 동안 모자를 쓰는 유일한 정교회 성직자라고 언급했다.[9] 15세기에 테살로니키의 시므온은 동방 기독교의 모든 성직자와 사제들이 알렉산드리아 총대주교를 제외하고는 머리를 덮지 않은 채 예배를 드린다고 기록했다.[11][9][12][13]

일부 현대 학자들은 미트라가 키릴 루카리스가 1600년대 초 에큐메니컬 총대주교가 되면서 정교회에서 처음 채택되었다고 본다.[9][14] 반면, 다른 학자들은 미트라가 콘스탄티노폴리스 함락 (1453년) 이후에 사용되기 시작했다고 주장한다.[9][15] 14세기 초부터 정교회 종교적 머리쓰개의 예가 존재한다.[16][17]

콘스탄티노폴리스 함락 이후 채택된 미트라의 모양은 비잔틴 제국의 황실 왕관인 ''스템마''에서 유래했을 가능성이 있다. 사코스와 같은 다른 황실 파생 예복과 함께 왕관 모양의 미트라는 주교들이 제국의 유산을 물려받았음을 상징한다.[9][15][18]

중세 러시아에서 주교들은 테두리가 있는 모자를 썼지만 미트라는 아니었다. 이는 러시아의 추운 기온 때문일 수 있다.[19][20] 미트라는 모스크바의 니콘 총대주교 시대에 처음 러시아에 등장했는데, 그는 콘스탄티노폴리스 총대주교의 전통을 따라 이를 채택했다. 처음에는 모스크바 총대주교만 착용했지만, 곧 다른 주교들도 채택했고, 1675년 공의회는 모든 주교에게 미트라 착용을 의무화했다.[19][10] 미트라는 1705년 표트르 대제의 칙령에 따라 일부 대수도원장에게도 수여되었고, 1786년 예카테리나 2세는 그녀의 영적 아버지에게 미트라를 수여했다. 1797년 파벨 1세의 칙령은 특별한 구별의 표시로 대사제에게 미트라를 수여하는 것을 허용했다.[10] 1988년, 러시아 교회의 성 시노드는 모든 주교의 미트라에 십자가를 올리기로 결정했다.[19][10]

4. 군복

18세기(그리고 몇몇 경우에는 19세기) 동안 다양한 북유럽 군대에서 척탄병으로 지정된 병사들은 서양 주교들이 착용하는 것과 유사한 윤곽의 미트르(보통 "미트르 캡"이라고 불림)를 착용했다. 1680년대에 처음 채택되었을 때, 이 모자는 병사가 수류탄을 던질 때 머리 장식이 떨어지는 것을 방지하기 위해 일반적인 챙 넓은 모자 대신 착용되었다.[21] 원시적인 형태의 수류탄은 18세기 중반까지 쓸모없게 되었지만,[21] 척탄병들은 대부분의 유럽 군대에서 엘리트 부대로 계속 활동했으며, 일반적으로 미트르 캡을 특별한 구분으로 유지했다.[22]

군사적으로, 이 머리 장식은 다양한 스타일로 나왔다. 프로이센 스타일은 끈으로 엮인 천 뒷면이 있는 원뿔 모양의 황동 또는 백색 금속 앞면을 가지고 있었다.[23] 러시아 스타일은 처음에는 뒤쪽에 챙이 있는 가죽 모자 위에 높은 황동판으로 구성되었지만, 이후에는 독일 모델이 채택되었다. 영국 스타일은 - 보통 미트르 대신 단순히 "척탄병 캡"이라고 불림 - 흰색 안감의 경사진 빨간색 뒷면 앞쪽에 정교한 연대 자수가 있는 높은 천 앞면을 가지고 있었다.[24] 일부 독일 및 러시아 사총병 연대도 더 작은 황동 앞판이 있는 미트르를 착용했다.[25]

18세기 말까지, 군사 패션의 변화로 인해 미트르는 일반적으로 곰가죽 모자로 대체되거나 표준 보병 트리코르 또는 바이콘으로 대체되었다. 영국군은 1765년에, 프로이센군은 1790년에 이 변화를 만들었다. 그러나 모든 러시아 척탄병들은 현역 복무 중에도 1805년까지 미트르 캡을 계속 착용했다.[26]

미트르는 18세기 고전적인 금속 앞면 형태로, 제1차 세계 대전까지 프로이센 ''Leib-Grenadier No 1''과 제1 근위 보병 연대 그리고 러시아 파블로프스키 연대에서 의례적인 열병식 복장의 품목으로 살아남았다.[27]

5. 기타 용도

체스 보드 게임의 비숍은 U+2657(흰색) 및 U+265D(검은색) 유니코드 코드로 표현되는 서양식 주교관의 형태를 띈다.

왕관 중 오스트리아 제국과 러시아 제국의 왕관은 디자인에 귀금속과 보석으로 된 주교관을 포함하고 있다. 오스트리아 제국 왕관은 원래 신성 로마 황제 루돌프 2세의 개인 왕관으로, 신성 로마 제국 황제의 형태를 띠고 있다. 로마 의식 대관식에서 교황은 왕관을 씌우기 전 주교관을 머리에 얹었다. 황후 또한 같은 의식에서 추기경 주교로부터 주교관과 왕관을 받았다. 러시아 제국 왕관은 표트르 대제의 러시아 서구화 시도 초기에 만들어졌으며, 합스부르크 왕가의 신성 로마 제국 황제들이 착용한 왕관과 정교회 주교관에서 영감을 받은 것으로 추정된다.

서양의 매우 오래된 특정 수도원의 수녀원장들도 주교관을 썼지만, 남성 고위 성직자들이 착용한 것과는 매우 다른 형태였다.

좌심방과 좌심실 사이에 위치한 인간 심장의 승모판은 주교관과 모양이 유사하여 붙여진 이름이다. 해부학의 아버지인 안드레아스 베살리우스는 16세기에 해부학적 해부를 수행하면서 둘 사이의 뚜렷한 유사성을 발견했다.[28]

참조

[1]

웹사이트

A Greek-English Lexicon: μίτρα

https://www.perseus.[...]

2023-12-17

[2]

문서

tiara

Britannica

2004

[3]

웹사이트

Encyclopædia Britannica

https://www.britanni[...]

[4]

웹사이트

BRITISH LUTHERANS HAVE NEW BISHOP

https://lutheranchur[...]

[5]

간행물

Ecclesiastical Heraldry

CathEncy

[6]

웹사이트

"Instruction", 1969, n.28.

http://www.fiu.edu/~[...]

[7]

문서

Dictionnaire

[8]

문서

Heraldry of the World

http://www.fiu.edu/~[...]

[9]

서적

The embodied icon : liturgical vestments and sacramental power in Byzantium

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

2012

[10]

웹사이트

On the Sakkos and the Mitre

http://orthochristia[...]

2015-01-03

[11]

웹사이트

Metropolitan Hilarion (Alfeyev). On the Sakkos and the Mitre

http://orthochristia[...]

[12]

문서

Concerning the Holy Temple

Patrologia Graeca

[13]

서적

Patrologiæ cursus completus: seu, Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. patrum, doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum. Series græca

https://books.google[...]

J.-P. Migne

1866

[14]

서적

Our orthodox faith.

https://www.worldcat[...]

Lulu Com

2012

[15]

서적

By the emperor's hand : military dress and court regalia in the later Romano-Byzantine Empire

https://www.worldcat[...]

2015

[16]

웹사이트

Mitre, ceremonial head-dress of Orthodox Serbian Metropolitan bishop of Belgrade, made in 15th century by Countess of Celje Katarina Kantakuzina Branković.

https://twitter.com/[...]

[17]

서적

The embodied icon : liturgical vestments and sacramental power in Byzantium

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

2012

[18]

서적

The Orthodox liturgy : the development of the eucharistic liturgy in the Byzantine rite

https://www.worldcat[...]

St. Vladimir's Seminary Press

1990

[19]

뉴스

Особенности богослужебного облачения Патриарха на Руси

https://www.sedmitza[...]

[20]

문서

History of the Russian Church

https://www.prlib.ru[...]

1997-98

[21]

서적

A Dictionary of Military Uniform

[22]

서적

L'Uniforme et les Armes des Soldats de la Guerre en Dentelle vol 2

[23]

서적

Frederick the Great's Army, vol. 2 Infantry

[24]

서적

King George's Army 1740-93, vol. 1 Infantry

[25]

서적

Military Fashion

Barrie and Jenkins

[26]

서적

The Russian Army of the Napoleonic Wars (1): Infantry, 1799-1814

[27]

서적

Military Fashion

Barrie and Jenkins

[28]

문서

Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564

University of California Press

1964

[29]

문서

[30]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com