지협 대공세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

지협 대공세는 1944년 소련군이 핀란드를 전쟁에서 몰아내기 위해 감행한 대규모 공세이다. 소련군은 레닌그라드 북쪽의 핀란드군을 격멸하고 핀란드를 전쟁에서 탈락시키기 위해 비보르크-페트로자보츠크 공세를 계획했다. 핀란드는 소련의 공세에 맞서 방어선을 구축했지만, 소련군의 압도적인 병력과 화력에 밀려 비보르크를 포함한 카렐리야 지역을 상실했다. 핀란드는 독일의 지원을 받아 전력을 보강하며 저항했지만, 결국 소련과의 평화 협상에 나서 모스크바 휴전 협정을 체결하고 영토 할양, 배상금 지불, 독일군 추방 등의 조건을 수용했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1944년 핀란드 - 모스크바 휴전 협정

모스크바 휴전 협정은 1944년 핀란드와 소련 간에 체결되어 제2차 세계 대전 중 핀란드의 대소련 전쟁을 종식시켰으며, 핀란드는 영토 할양, 전쟁 배상, 정치적, 군사적 조건에 동의해야 했다. - 1944년 핀란드 - 계속 전쟁

계속 전쟁은 1941년에서 1944년 사이 핀란드가 겨울 전쟁에서 잃은 영토 회복 및 확장을 목표로 소련을 공격했으나 교착 상태에 빠져 휴전 협정을 체결, 일부 영토를 할양하고 배상금을 지불했지만 독립을 유지한 전쟁이다. - 계속 전쟁 - 제6SS산악사단 노르트

제6SS산악사단 노르트는 제2차 세계 대전 중 나치 독일 무장친위대에 소속되어 동부 및 서부 전선에서 활동하다가 1945년 독일 항복과 함께 해산된 산악 사단이었다. - 계속 전쟁 - 동카리알라 군정청

동카리알라 군정청은 1941년부터 1944년까지 핀란드가 점령한 동카리알라 지역의 행정을 담당했으며, 핀란드의 팽창주의적 목표와 대 핀란드주의 이념에 따라 설립되어 핀란드 육군의 통제를 받았다. - 1944년 7월 - 브레턴우즈 체제

브레턴우즈 체제는 제2차 세계 대전 이후 국제 경제 질서 안정을 위해 미국 달러를 기축 통화로 하고 금본위제를 채택하여 국제통화기금(IMF)과 국제부흥개발은행(IBRD)을 설립했으나, 닉슨 쇼크로 붕괴되어 변동 환율 제도로 전환되었다. - 1944년 7월 - 괌 전투 (1944년)

괌 전투 (1944년)는 1944년 미국이 일본으로부터 괌을 탈환하기 위해 벌인 전투로, 미군은 압도적인 화력을 바탕으로 7월 21일 상륙 작전을 개시하여 8월 10일 괌을 탈환하였지만, 차모로족은 일본군의 피해를 입었다.

| 지협 대공세 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 분쟁 | 계속 전쟁 중 제2차 세계 대전의 일부 |

| 기간 | 1944년 6월 10일 – 1944년 8월 9일 |

| 장소 | 카렐리야-핀란드 소비에트 사회주의 공화국, 레닌그라드주 |

| 결과 | 소비에트 연방의 승리 |

| 전투 | 지협 대공세 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | |

| 지휘관 및 지도자 | |

| 핀란드 | C.G.E. 만네르헤임 카를 렌나르트 외슈 |

| 소비에트 연방 | 레오니트 고보로프 키릴 메레츠코프 |

| 부대 | |

| 핀란드 | II 군단 III 군단 IV 군단 V 군단 VI 군단 |

| 소비에트 연방 | 레닌그라드 전선군 21군 23군 56군 카렐리야 전선군 7군 32군 |

| 병력 규모 | |

| 핀란드 | 초기 카렐리야 지협: 75,000명 증원 후 카렐리야 지협 및 카렐리야 전선: 268,000명 포병: 1,930문 전차/돌격포: 110대 (30-40대 현대식, StuG III, T-34, KV-1) 항공기: 248대 (50대 현대식, Bf 109, Ju 88) |

| 소비에트 연방 | 병력: 451,500명 (이후 카렐리야 지협으로 5개 사단 추가 파병) 포병: 10,500문 전차: 800대 항공기: 1,600대 |

| 피해 규모 | |

| 핀란드 | 카렐리야 지협: 사망 9,300명, 부상 32,400명 (6월 9일 – 7월 15일) 포로: 3,000명 (전 전선) 카렐리야 전선: 사망 3,600명, 부상 12,100명 (6월 9일 – 7월 15일) 총 사망자 (모든 전선, 모든 군): 12,932명 (6월 9일 – 7월 15일), 2,786명 (7월 16일 – 8월 9일) 전체 전선 사망자 (1944년 6월 9일 – 8월 9일): 전사 10,008명, 부상 후 사망 2,870명, 실종 후 사망 확인 2,802명, 포로 사망 39명, 비전투 사망 726명 |

| 소비에트 연방 | 비보르크 공세: 레닌그라드 전선군 (6월 10일 – 20일) 사망 및 실종: 6,018명 부상 및 질병: 24,011명 핀란드 추정 (소비에트 자료 기반): 총 손실 60,000명 (사망, 부상, 실종) 스비리-페트로자보츠크 공세: 카렐리야 전선군 (6월 21일 – 8월 9일) 사망 및 실종: 16,924명 부상 및 질병: 46,679명 비로요키-라펜란타 공세 (핀란드 추정, 소비에트 자료 기반): 레닌그라드 전선군 (6월 21일 – 7월 15일) 사망 및 실종: 15,000명 부상 및 질병: 53,000명 핀란드 추정: 총 손실 129,000명 (사망, 부상, 실종) 카렐리야 지협 소비에트 공세 총 군사 손실 (6월 9일 – 7월 18일): 100,000명 – 189,000명 (사망, 부상, 실종) 발트 함대 및 라도가/오네가 호수 파견대 (전체 기간) 사망 및 실종: 732명 부상 및 질병: 2,011명 |

| 기타 정보 | |

| 관련 전투 | 동부 전선 레닌그라드-발트해 공세 계속 전쟁 |

| 구글 지도 검색어 | 비보르크 페트로자보츠크 |

2. 배경

1944년 1월, 소련군은 레닌그라드 포위전에서 승리하여 포위를 풀고 독일 북부 집단군을 나르바-일멘 호-프스코프 선까지 밀어냈다.[7] 1943년부터 1944년까지 핀란드는 서방 연합국 및 소련과 간헐적으로 평화 협상을 진행했지만, 합의에 이르지 못했다. 핀란드는 2월에 다시 평화 조건을 요청했지만, 핀란드 의회(에두스쿠나)는 제시된 조건이 이행 불가능하다고 판단했다. 핀란드가 이러한 평화 조건을 거부하자, 스타프카(소련군 최고 사령부)는 핀란드를 전쟁에서 이탈시키기 위한 공세를 준비하기 시작했다.[8]

스타프카(소련군 최고 사령부)는 핀란드를 전쟁에서 몰아내기 위해 두 가지 공세를 계획했다.[10][11] 하나는 비보르크를 점령하고 퀴미 강까지 진격하는 비보르크-페트로자보츠크 공세였고, 다른 하나는 스비리 강을 건너 페트로자보츠크와 소르타발라를 지나 1940년 국경까지 진격하는 스비리-페트로자보츠크 공세였다.[9] 이 계획의 목표는 카렐리야 지협에서 핀란드군을 격멸하고, 사이마호 서쪽 해안과 라도가 호 사이에 잔존 병력을 가두는 것이었다.[10][11]

1944년 6월 6일, 서방 연합군이 프랑스 노르망디 해안에 상륙했다. 1943년 테헤란 회담에서 소련의 이오시프 스탈린은 서방의 상륙과 동시에 동부전선에서 공세를 개시할 것을 약속했다. 그러나 스탈린은 핀란드는 물론이고 서방 연합군도 모르게 핀란드 방면으로의 깜짝 대공세를 오랫동안 계획하고 있었다.[46]

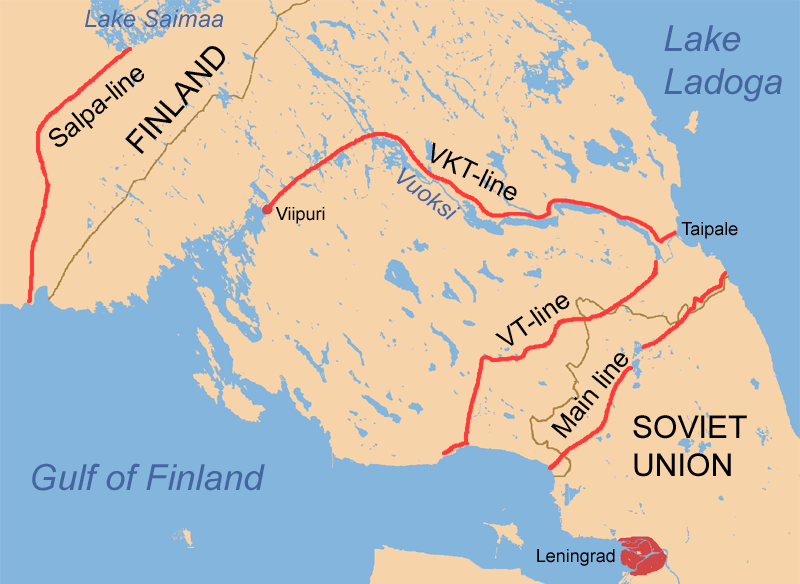

핀란드는 겨울 전쟁 이후 방어 시설을 정비해 왔으며, 카리알라 지협에 3개의 주요 방어선(주 방어선, VT선, VKT선)을 구축했다.

3. 소련군의 공세 계획

이를 위해 소련군은 레닌그라드 전선군과 카렐리야 전선군에 대규모 병력과 장비를 투입했다. 레닌그라드 전선군에는 11개 사단과 9개 전차 및 돌격포 연대가 배정되어 총 19개 사단, 2개 사단 규모의 요새 지역, 2개 전차 여단, 14개 전차 및 돌격포 연대가 배치되었다. 이들은 220개 이상의 포병 및 로켓 발사기 포대(약 3,000문의 대포/발사기)와 제13 항공군 및 발트 함대 해군 항공대의 약 1,500대의 항공기, 발트 함대의 지상군과 해군 보병 부대의 지원을 받았다.

카렐리야 동쪽의 카렐리야 전선군에는 9개 사단, 2개 공병 여단, 2개 전차 여단 및 3개 돌격포 연대가 투입되어 총 16개 사단, 2개 요새 지역, 5개 독립 소총 여단, 2개 전차 여단, 3개 돌격포 연대 및 3개 전차 대대가 배치되었다. 이들은 라도가 호 군 해군 함대와 오네가 호 군 해군 함대 및 제7 항공군의 지원을 받았다.

4. 병력 배치

당시 핀란드군은 소련이 서방 연합군보다 먼저 베를린을 점령하려는 “베를린 경주”를 벌일 것이라고 예상하여 핀란드 전선에는 공격이 없을 것이라고 예상했다. 봄이 되면서 레닌그라드 일대에 소련군의 움직임이 증가했지만, 이 정보는 올바르게 해석되지 못했다.[46]

스타프카(최고사령부)는 비보르크 탈환 후 키미 강 인근으로 향하는 공세와 스비리 강을 건너 페트로자보츠크를 탈환하여 솔타발라의 겨울 전쟁 이후 국경에 접근하는 두 가지 공세를 계획했다. 이 계획에는 카렐리야 지협의 핀란드군 괴멸, 사이마 호와 라도가 호 사이의 봉쇄 해제, 핀란드 깊숙한 지역으로의 진격 준비도 포함되었다.[11]

핀란드군은 1941년부터 카렐리야 지협에 3개의 방어선을 구축했다.

스비리 강 북안에서는 핀란드군이 토치카, 철조망, 대전차 장애물, 참호 등으로 방어 거점을 요새화했다. 키미 강 인근에는 겨울 전쟁 이후 소련의 진공에 대비하여 살파선이 구축되었다.[11]

스타프카는 이 방어선들을 무너뜨리기 위해 레닌그라드 방면군에 대규모 병력을 증강했다. 카렐리야 지협 공격에는 19개 사단, 2개 공병 사단, 2개 전차 여단, 14개 전차·돌격포 연대, 220개 포병/로켓 포병 대대, 제13 공군의 1500대 항공기, 발트해 함대의 함포 지원, 해군 육전 부대가 동원되었다. 동부 카렐리야에서는 카렐리야 방면군에 16개 사단, 2개 공병 여단, 5개 독립 저격 여단, 2개 전차 여단, 3개 돌격포 연대, 3개 전차 대대가 동원되었고, 라도가 호와 오네가 호의 해군 연안 포격, 제7 공군의 지원도 받았다.[11]

4. 1. 핀란드군

핀란드군의 주력은 동카리알라 아우누스에 주둔하고 있었다. 카렐리야 지협에는 약 7만 5000명의 병력이 배치되어 있었는데, 이는 겨울전쟁 당시의 20만 명에 비해 적은 수치였다.[46] 카렐리야 지협 최전선에는 제19여단, 제15사단, 제2사단, 제10사단이 배치되어 있었다. VT선에는 제3사단, 제18사단, 기병여단이 예비대로 배치되어 있었고, 비푸리 근교에는 기갑사단이 주둔했다.[46]

핀란드군은 소련군의 기습에 대비하지 못했다. 일부 부대에 휴가를 발급하고, 야포 견인용 트랙터와 우마를 후방으로 이동시키는 등의 실책을 범했다. 핀란드 방위군대총장 만네르헤임은 소련군의 즉각적인 위협은 없다고 판단했지만, 이는 오판이었다. 역사학자들은 만네르헤임이 동카리알라를 놓고 향후 평화 회담을 어떻게 진행해야 할지에 대한 고민과 1941년 여름 개전 당시 동카리알라 확보를 핀란드의 전쟁 목표로 명시했던 점 때문에 심리적 스트레스를 받아 오판했을 것이라고 분석한다.[46]

4. 2. 소련군

스타프카는 핀란드 침공을 위해 레닌그라드 전선군에 병력 45만 명, 야포와 척탄통 1만 문, 전차와 돌격포 800 대를 배치했다. 레닌그라드 전선군의 병력들은 충분한 훈련을 받았다.[11] 동카렐리야에는 9개 사단, 2개 공병 여단, 2개 전차 여단, 3개 돌격포 연대가 투입되었다. 라도가 호 군 해군 함대와 오네가 호 군 해군 함대, 제7 항공군이 지원했다.

5. 진행

1944년 6월, 소련군은 핀란드군을 압도하기 위해 카렐리야 지협과 동카렐리야 두 지역에서 대규모 공세를 시작했다.

카렐리야 지협 공세6월 9일, 소련군의 대규모 공중 폭격과 포격이 시작되었다.[11] 6월 10일, 소련 제21군이 발케아사리 전선에서 공격을 개시하여 핀란드군 최전선을 무너뜨렸다.[11] 6월 15일에는 쿠테르셀캐에서 VT선을 돌파했다. 시란매키 전투에서 핀란드군은 독일제 대전차 화기(판저파우스트, 판저슈렉)를 사용하여 소련군의 공격을 막아냈다.

만네르헤임은 독일에 지원을 요청하여, 6월 17일 쿠흘메이 전투단이 핀란드에 도착했다. 6월 21일에는 제303돌격포 여단 (절반의 전력)과 제122보병사단이 뒤따랐으며, 독일제 신형 대전차 무기인 '판저파우스트'와 '판저슈렉'이 핀란드군에게 보급되었다.[11]

6월 20일, 소련군은 비보르크를 함락시켰다. 6월 25일부터 7월 9일까지 벌어진 탈리-이한탈라 전투는 북유럽 역사상 가장 큰 전투였으며, 핀란드군의 전략적 방어 승리로 끝났다. 소련군은 비보르크 만과 부오살미에서 핀란드군을 포위하려 했으나 실패했다.

7월 15일, 소련군은 공세 중단을 명령하고 주력 부대를 독일 전선으로 이동시켰다.[29]

스비리-페트로자보츠크 공세소련 카렐리야 전선은 1944년 6월 20일 백 카렐리야의 올로네츠 지역을 공격했다. 핀란드군은 병력 부족으로 소련군의 공세를 저지할 수 없었고, 6월 25일 올로네츠를 점령했으며, 6월 29일에는 페트로자보츠크를 점령했다.[31][32] 핀란드군은 지연 전술을 펼치며 후퇴했고, 이로 인해 소련군 전력은 약화되었다. 제7군의 주 공세는 핀란드 U선에서 멈췄다. 소련 제7군과 제32군은 U선을 우회하여 북쪽으로 더 공격하려 했지만, 카렐리야 황무지에서 벌어진 전투에서 핀란드 부대를 돌파하는 데 실패했다. 일로만치 전투에서 반격하는 핀란드군에 의해 소련 제32군의 공격은 저지되었다.[31][32]

6월 21일, 소련 카렐리야 전선의 제7군은 수륙 양용 차량을 이용하여 스비르 강을 건너 깊이 8km, 너비 16km의 교두보를 확보했다. 6월 23일, 제70 해군 보병 여단은 핀란드군 방어선 뒤, 비텔린요키 강과 툴록센요키 강 사이의 'PSS'선 너머 해안 교두보를 공격하여 점령하고, 라도가 호 해안을 따라 주요 도로와 철도 연결을 끊었다. (툴록사 상륙 작전) 핀란드군은 소련군을 라도가 호로 몰아내려 했지만 실패했고, 오히려 탄약과 보급품이 부족해지면서 소련군은 어려운 상황에 처했다. 6월 24일 저녁, 제3 해군 보병 여단이 상륙을 시작하면서 교두보 상황이 개선되었고, 악천후로 인해 6월 26일에야 여단 상륙이 완료되어 제7군과 연결될 수 있었다.[31][32]

핀란드군은 새로운 방어선으로 철수하는 데 성공했지만, 진격하는 소련군은 6월 28일 이미 비텔에서 새로운 방어선을 돌파했고, 핀란드군은 'U'선으로 철수하면서 진격하는 소련군을 계속 지연시켜야 했다. 스비르-페트로자보르스크 공세에서 소련군은 최소 45,000명의 병력 손실을 입은 반면, 핀란드군은 11,000명의 손실을 입었다. 소련군은 핀란드 포 933문과 탄약 18,000발을 노획했다고 추정했지만, 많은 포는 사용 불가능하게 되었다.[31][32]

핀란드군은 카렐리야 전선의 진격을 지연시키면서, 피트캬란타에서 로이몰라와 키비예르비로 북쪽으로 뻗어 나가는 U-라인 증원을 가능하게 했다. 제7군 부대는 7월 10일 U-라인에 처음 도착했지만, 장기간의 공세로 지쳐 방어선을 돌파하지 못했다. 7월 17일 핀란드군의 반격으로 U-라인의 잃어버린 진지를 되찾으면서 소련군의 니에티예르비 U-라인 돌파 시도는 실패했고, 소련 제114사단에 심각한 손실을 입혔다. 니에티예르비에서 소련군의 손실은 전사, 실종, 부상 포함 7,000명이었고, 핀란드군은 1,200명의 병력을 잃었다.[31][32]

U-라인 북쪽의 소련 제32군은 페트로자보츠크를 점령한 후 핀란드군 제21 여단의 방어에 지연되면서 핀란드 소도시 일로만시로 진격했다. 제32군은 제313 및 제368 소총 사단을 제7군 공세를 지원하기 위해 이동시켰지만, 이들은 핀란드 제1 사단에 의해 저지되었다. 남은 2개 사단(제176 및 제289)을 동원한 소련의 일로만시 공격은 초반에는 성공했지만, 이어진 전투에서 사단은 포위되어 포위망에서 탈출해야 했으며, 심각한 손실을 입고 포병 및 기타 중장비를 버려야 했다.[31][32]

5. 1. 비보르크 공세 (1944년 6월 10일 ~ 7월 15일)

6월 9일, 소련군의 대규모 공중 공격과 포격이 시작되었다.[11] 6월 10일, 소련 제21군은 발케아사리 전선에서 공세를 시작하여 핀란드군의 최전선을 붕괴시켰다.[11] 6월 15일, 소련군은 쿠테르셀캐에서 VT선을 돌파했다. 시란매키 전투에서 핀란드군은 독일제 대전차 화기(판저파우스트, 판저슈렉)를 사용하여 소련군의 공격을 저지했다.만네르헤임은 독일에 지원을 요청했고, 6월 17일 쿠흘메이 전투단이 핀란드에 도착했다. 6월 21일에는 제303돌격포 여단 (절반의 전력)과 제122보병사단이 뒤따랐다. 또한, 새로운 독일 대전차 무기인 '판저파우스트'와 '판저슈렉'이 핀란드군에게 지급되었다.[11]

6월 20일, 소련군은 비보르크를 점령했다. 6월 25일, 소련군은 탈리에서 VKT선을 돌파하려 했으나, 핀란드군의 강력한 저항에 부딪혔다. 6월 25일부터 7월 9일까지 탈리-이한탈라 전투가 벌어졌다. 이 전투는 북유럽 역사상 가장 큰 전투로, 핀란드군의 전략적 방어 승리로 끝났다. 소련군은 비보르크 만과 부오살미에서 핀란드군을 포위하려 했으나 실패했다.

7월 15일, 소련군은 공세 중단을 명령하고, 주력 부대를 독일 전선으로 이동시켰다.[29]

5. 2. 스비리-페트로자보츠크 공세 (1944년 6월 20일 ~ 8월 초)

소련 카렐리야 전선은 1944년 6월 20일 백 카렐리야의 올로네츠 지역을 공격했다. 핀란드군은 병력이 부족하여 소련군의 공세를 막을 수 없었고, 6월 25일 올로네츠를 점령했으며, 6월 29일에는 작전의 주요 목표 중 하나인 페트로자보츠크를 점령했다.[31][32] 핀란드군은 지연 전술을 펼치며 후퇴했고, 이로 인해 소련군 전력은 약화되었다. 제7군의 주 공세는 핀란드 U선에서 멈췄다. 소련 제7군과 제32군은 U선을 우회하여 북쪽으로 더 공격하려 했지만, 카렐리야 황무지에서 벌어진 전투에서 핀란드 부대를 돌파하는 데 실패했다. 공세를 재개하려는 마지막 시도는 소련 제32군의 두 개 사단이 북쪽으로 더 진격하면서 이루어졌지만, 일로만치 전투에서 반격하는 핀란드군에 의해 패배했다.[31][32]

핀란드군은 스비르 강 남쪽 해안에서 대부분의 병력을 철수시켰기 때문에, 6월 21일에 소련군의 공세가 시작되었을 때 기습 효과를 얻지 못했다. 카렐리야 전선의 소련 제7군 (제37근위군단, 제4군단, 제99군단)은 다음 날 수륙 양용 차량을 이용하여 강을 건너 깊이 8km, 너비 16km의 교두보를 확보했다. 소련군은 도하 작전을 확보한 후, 철수하는 핀란드군을 'PSS' 방어선 방향으로 추격했다.[31][32]

6월 23일, 제70 해군 보병 여단은 핀란드군 방어선 뒤, 비텔린요키 강과 툴록센요키 강 사이의 'PSS'선 너머 해안 교두보를 공격하여 점령하고, 라도가 호 해안을 따라 주요 도로와 철도 연결을 끊었다. (툴록사 상륙 작전) 핀란드군은 이전에 대부분의 해안 방어 시설을 카렐리야 지협으로 이동했기 때문에, 소련의 상륙은 텅 빈 방어를 마주했다. 핀란드군은 소련군을 라도가 호로 몰아내려 했지만 실패했고, 오히려 탄약과 보급품이 부족해지면서 소련군은 어려운 상황에 처했다. 6월 24일 저녁, 제3 해군 보병 여단이 상륙을 시작하면서 교두보 상황이 개선되었다. 악천후로 인해 여단 상륙은 6월 26일에야 완료되었고, 제7군과 연결될 수 있었다.[31][32]

상륙은 핀란드군에게 어려움을 야기했는데, 라도가 호 해안을 따라 이어지는 철도 노선을 끊었기 때문이다. 핀란드군은 상륙에 대비하여 내륙에 새로운 병행 도로를 이미 건설했기 때문에, 도로 차단은 큰 영향이 없었다. 그러나 철수하는 병력의 과도한 교통량으로 인해 새로운 도로는 완전히 파괴되었고, 일부 장비는 버려질 수밖에 없었다. 핀란드군은 새로운 방어선으로 철수하는 데 성공했지만, 진격하는 소련군은 6월 28일 이미 비텔에서 새로운 방어선을 돌파했고, 핀란드군은 'U'선으로 철수하면서 진격하는 소련군을 계속 지연시켜야 했다. 스비르-페트로자보르스크 공세에서 소련군은 최소 45,000명의 병력 손실을 입은 반면, 핀란드군은 11,000명의 손실을 입었다. 소련군은 핀란드 포 933문과 탄약 18,000발을 노획했다고 추정했지만, 많은 포는 사용 불가능하게 되었다.[31][32]

핀란드군은 더욱 후퇴하여 카렐리야 전선의 진격을 지연시키면서, 피트캬란타에서 로이몰라와 키비예르비로 북쪽으로 뻗어 나가는 U-라인 증원을 가능하게 했다. 제7군 부대는 7월 10일 U-라인에 처음 도착했지만, 장기간의 공세로 지쳐 방어선을 돌파하지 못했다. 소련군의 니에티예르비 U-라인 돌파 시도는 7월 17일 핀란드군의 반격으로 U-라인의 잃어버린 진지를 되찾으면서 명백한 실패로 끝났고, 소련 제114사단에 심각한 손실을 입혔다. 핀란드 U-라인 돌파 시도가 실패하자 붉은 군대는 U-라인 북쪽 국경을 통해 측면을 공격하여 라인을 우회하려 했다. 핀란드군이 측면 기동에 대응하면서 전투는 U-라인의 임시 연장선에서 국경으로 멀리까지 확대되었지만, 소련 제7군은 핀란드군의 연장된 라인을 측면 공격하지도, 돌파하지도 못했다. 니에티예르비에서 소련군의 손실은 전사, 실종, 부상 포함 7,000명이었고, 핀란드군은 1,200명의 병력을 잃었다.[31][32]

U-라인 북쪽의 소련 제32군은 제176, 제289, 제313, 제368 소총 사단으로 구성되었으며, 페트로자보츠크를 점령한 후 핀란드군 제21 여단의 방어에 지연되면서 핀란드 소도시 일로만시로 진격했다. 적절한 도로 부족과 제7군의 느린 진격으로 인해 제32군은 제313 및 제368 소총 사단을 제7군 공세를 지원하기 위해 이동시켰지만, 이들은 핀란드 제1 사단에 의해 저지되었다. 남은 2개 사단(제176 및 제289)을 동원한 소련의 일로만시 공격은 초반에는 성공하여 7월 21일에 1940년 국경에 도달했지만(공세에서 그렇게 한 유일한 소련 부대), 이어진 전투에서 사단은 포위되어 포위망에서 탈출해야 했으며, 심각한 손실(일로만시 지역에서 7월 마지막 주 손실을 포함하면 전사, 실종, 부상 7,000~8,000명 추산)을 입고 포병 및 기타 중장비를 버려야 했다.[31][32]

6. 결과

소련군은 동카렐리야를 탈환하고 핀란드군을 비보르크 만과 부옥시 강 북쪽으로 몰아내는 데 성공하여 무르만 철도와 백해 운하의 사용을 재개할 수 있었다.[11] 핀란드군은 독일의 지원으로 장비를 보강하여 전투력을 유지했지만, VKT선을 돌파당하지 않고 주력 부대의 포위를 피했다.[35][37]

소련군은 핀란드 방면에 대한 추가 공세가 어렵다고 판단하여 독일 전선에 집중하기로 결정했다. 1944년 8월, 핀란드는 소련과 평화 협상을 재개했고, 9월에는 모스크바 휴전 협정을 체결했다. 핀란드는 1940년 국경으로 영토를 할양하고 배상금을 지불해야 했으며, 핀란드 내 독일군을 추방해야 했다.[41][42]

6. 1. 한국에 대한 영향

핀란드의 경험은 한국에게 강대국 사이에서 생존과 독립을 위한 전략의 중요성을 보여주었다. 핀란드가 소련의 침공에 저항하고 협상을 통해 국가를 보존한 것은, 한국이 외세의 간섭에 맞서 자주적인 국가를 건설하는 데 중요한 교훈을 제공한다. 이 사건은 강대국들의 세력 다툼 속에서 약소국이 겪는 어려움을 보여주는 사례로, 한국 현대사에서 강대국 외교의 중요성을 이해하는 데 도움이 된다.[11][16][33][34]참조

[1]

문서

Stavka|Zolotarev (1999)

[2]

문서

losses|Krivosheev (1997)

[3]

웹사이트

Arkistolaitos, Suomen sodissa 1939–45 menehtyneet

http://kronos.narc.f[...]

National Archive Service

[4]

문서

Tiihonen, 1999

[5]

문서

Manninen (1994)

[6]

문서

Glantz (2002)

[7]

문서

newton1995|Newton (1995)

[8]

문서

Gilbert

[9]

문서

Platonov (1964)

[10]

문서

Stavka|Zolotarev (1999)

[11]

웹사이트

Наступление советских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии

http://victory.mil.r[...]

Ministry of Defence of the Russian Federation

[12]

문서

Glantz (2002)

[13]

문서

Gebhardt (1989)

[14]

문서

Glantz (1998)

[15]

문서

Erickson (1993)

[16]

문서

MoisalaAlanen|Moisala (1988)

[17]

문서

Bergstrom (2008)

[18]

문서

Moisala & Alanen (1988)

[19]

문서

CITEREFLunde2011|Lunde (2011)

[20]

문서

Lunde (2011)

[21]

문서

Lunde (2011)

[22]

서적

Finland at War 1939–45

Osprey Publishing

[23]

뉴스

Dagens Nyheter

1944-07-03

[24]

뉴스

Svenska Dagbladet

1944-07-03

[25]

서적

Aspects of the Governing of the Finns

Peter Lang Publishing

[26]

서적

Ratkaisu Kannaksella 1944

Fenix

[27]

문서

unconditional|Turtola (2001)

[28]

문서

Baryshnikov (2006)

[29]

서적

Finland's War of Choice

Casemate Pub

2011-03-19

[30]

문서

Nenye

[31]

문서

Juutilainen (1994)

[32]

문서

Mannerheim (1952)

[33]

서적

Essays on Finnish foreign policy

https://books.google[...]

Finnish Political Science Association

[34]

서적

Ratkaisu Kannaksella 1944

Fenix

[35]

서적

Finland at War: The Continuation and Lapland Wars 1941-45

https://books.google[...]

Osprey Publishing

[36]

문서

Saressalo (1983)

[37]

서적

Finland's War of Choice

Casemate Pub

2011-03-19

[38]

문서

Mannerheim (1953)

[39]

문서

Ziemke (2002)

[40]

문서

Mannerheim (1952)

[41]

문서

Mannerheim (1952)

[42]

문서

Mannerheim (1953)

[43]

문서

Ziemke (2002)

[44]

문서

Platonov (1964)

[45]

문서

Vehviläinen (2002)

[46]

서적

"Täysi-ikäinen kansakunta"

WSOY

1985

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com