체첸인과 인구시인의 강제이주

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

체첸인과 잉구쉬인의 강제 이주는 1944년 2월 23일, 라브렌티 베리야의 명령에 따라 시작된 작전으로, 이들은 나치 독일과의 협력 혐의로 북 코카서스에서 중앙아시아로 강제 이주되었다. 이 과정에서 수십만 명이 사망했으며, 이들의 문화와 사회는 파괴되었다. 1950년대에 들어서면서 강제 이주 정책은 비판받고 해제되었지만, 귀환 후에도 체첸인과 잉구쉬인은 차별과 경제적 어려움에 직면했다. 이 사건은 체첸인과 잉구쉬인의 기억 속에 깊은 상처를 남겼으며, 체첸 독립 운동과 두 차례의 체첸 전쟁의 배경이 되었다. 현재 일부 학자들과 유럽 의회는 이 사건을 집단 학살로 규정하고 있으며, 강제 이주 희생자들을 기리는 추모 사업이 진행되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1944년 2월 - 몬테카시노 전투

몬테카시노 전투는 제2차 세계 대전 중 이탈리아에서 연합군과 독일군이 카시노와 몬테 카시노 수도원을 중심으로 격렬하게 싸운 네 차례의 전투로, 막대한 인명 피해와 전략적 중요성, 그리고 수도원 파괴를 포함한 잔혹성으로 역사에 기록되었으며, 연합군의 승리로 로마 해방의 발판을 마련했지만 큰 희생을 초래했다. - 1944년 2월 - 스마랑 강간 사건

스마랑 강간 사건은 제2차 세계 대전 중 일본군이 인도네시아 스마랑에서 네덜란드 여성을 위안소로 강제 연행하여 성폭력을 가한 사건으로, 일본군 점령지의 조직적인 성폭력 사례이며 일본 정부의 책임 회피와 역사 왜곡 시도에도 피해자들은 사죄와 배상을 요구하고 있다. - 소련이 저지른 전쟁 범죄 - 자유시 참변

자유시 참변은 1921년 러시아 자유시에서 대한독립군단이 소련 붉은 군대에 공격받아 와해된 비극적인 사건으로, 독립군 내부 갈등과 소련의 정책적 판단이 작용한 결과이며 한국 독립운동사에 큰 상흔을 남겼다. - 소련이 저지른 전쟁 범죄 - 니콜라옙스크 사건

1920년 러시아 내전 중 니콜라옙스크에서 적군 빨치산이 일본군과 거류민을 공격하여 대규모 학살과 파괴가 발생했으며, 이는 일본의 시베리아 출병과 북사할린 점령의 구실이 되었고, 사건의 진상과 책임 소재에 대해서는 여전히 논쟁이 있다. - 1944년 소련 - 계속 전쟁

계속 전쟁은 1941년에서 1944년 사이 핀란드가 겨울 전쟁에서 잃은 영토 회복 및 확장을 목표로 소련을 공격했으나 교착 상태에 빠져 휴전 협정을 체결, 일부 영토를 할양하고 배상금을 지불했지만 독립을 유지한 전쟁이다. - 1944년 소련 - 국립 모스크바 국제 관계 대학교

국립 모스크바 국제 관계 대학교(MGIMO)는 1944년 설립된 러시아 명문 대학으로, 외교관을 비롯한 국제 관계, 대외 경제, 국제 저널리즘 분야의 엘리트 전문가를 양성하는 기관이며, 다양한 언어 교육과 높은 대학 평가 순위를 자랑한다.

| 체첸인과 인구시인의 강제이주 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 위치 | 북캅카스 |

| 대상 | 비-키스트 바이나흐족 추방 및 재정착 |

| 날짜 | 1944년 2월 23일 – 1944년 3월 |

| 유형 | 집단 학살 인구 이동 민족 청소 대량 학살 기아 |

| 사망자 | 123,000–200,000명 (체첸인 및 잉구시인 전체 인구의 1/4 ~ 1/3) (체첸 측 자료에 따르면 400,000명 사망) |

| 피해자 | 소비에트 연방 강제 이주지로 추방된 체첸인 및 잉구시인 496,000명 |

| 가해자 | NKVD, 소비에트 비밀 경찰 |

| 동기 | 러시아화 정책 소비에트 연방 강제 이주지의 저렴한 노동력 |

| 관련 사건 | |

| 일부 | 소비에트 연방의 인구 이동 체첸 집단 학살 제2차 세계 대전 |

| 명칭 | |

| 설명 | (체첸어) (잉구시어) |

| google_map | |

2. 역사적 배경

체첸-러시아 분쟁은 3세기에 걸쳐 현대사에서 가장 길고 끈질긴 분쟁 중 하나이다.[6] 그 기원은 1785년으로 거슬러 올라가는데,[6] 당시 체첸인은 코카서스로의 러시아의 팽창에 맞서 싸웠다. 코카서스 전쟁은 1817년부터 1864년까지 벌어졌다. 러시아 제국은 이 지역을 합병하고 그 사람들을 복속시키는 데 성공했지만,[6] 또한 수많은 비러시아 민족을 학살하거나 추방했으며, 체르케스인 학살의 책임이 있었다. 1865년, 최소 3만 9천 명의 체첸인이 러시아 제국에 의해 오스만 제국으로 추방되었다.[6]

이럼에도 불구하고, 체첸인들은 때때로 독립 회복을 요구했고 1878년에는 다시 러시아 제국에 반란을 일으켰다. 1920년대와 1930년대 동안, 체첸인들은 이오시프 스탈린의 집단화 및 소비에트화 정책을 거부했다. 이러한 사회적 저항은 '체첸 문제'라는 별명을 얻었다. 스탈린은 그들의 영토를 끊임없이 변경했고, 1936년에 체첸 자치주와 잉구쉬 자치주는 단일 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국으로 병합되었다.[6]

1940년, 하산 이스라일로프의 지도 하에 또 다른 체첸 반란이 갈란초즈에서 시작되었다. 이는 1939년 겨울 전쟁에서 소련에 대항한 핀란드인의 저항에 부분적으로 영감을 받았다. 1942년 2월, 마이르베크 셰리포프는 샤토이스키 구와 이툼-칼린스키 구에서 반란을 일으켰고, 이스라일로프의 군대와 연합하여 소련에 반대했다. 소련 공군은 1942년 봄에 체첸-잉구쉬 공화국을 폭격하여 반란을 진압했다.

제2차 세계 대전 중, 소련 정부는 체첸인과 잉구쉬인이 나치 독일 침략자와 협력했다고 비난했다. 나치는 바쿠 주변의 석유 매장량이 청색 작전의 목표였던 아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국에 도달하고 싶어했다. 1942년 8월 25일, 독일 공수부대가 갈라슈킨스키 구역의 베레즈키 마을 근처에 착륙하여 반소련 행동을 조직하려 했지만, 그 지역에서 13명만을 모집하는 데 성공했다.

소련에는 약 2천만 명의 무슬림이 있었고, 소련 정부는 무슬림 반란이 코카서스에서 중앙아시아 전체로 확산될 것을 우려했다. 1942년 8월, 베르마흐트는 북 코카서스에 진입하여 카라차예보-체르케스 자치주와 카바르디노-발카르 자치 소비에트 사회주의 공화국을 점령하고, 지역 주민들 사이에서 반소련주의를 장려했다. 하지만 나치는 그로즈니에 도달하지 못했고, 체첸-잉구쉬 ASSR에서 잠시 점령한 유일한 도시는 말고베크였으며, 이곳에는 러시아인들이 거주했다.

체첸 게릴라전은 1942년 8월~9월에 시작되어 1943년 여름~가을에 끝났다. 소련의 코카서스 전투 반격으로 베르마흐트는 1943년 초 북 코카서스에서 물러났다.

모셰 가머, 벤 포크스, 토니 우드를 포함한 다양한 역사가들은 체첸인과 독일과의 관계를 부인하며, 나치가 체첸-잉구쉬 ASSR의 북서쪽 외곽, 북오세티야의 모즈도크 근처에서 멈췄고, 대부분의 바이나흐족은 독일군과 접촉조차 하지 않았다고 지적했다. 셰리포프는 Ostministerium에게 "코카서스의 해방이 단지 한 식민지배자를 다른 식민지배자로 교체하는 것을 의미한다면, 코카서스인들은 이것을... 민족 해방 전쟁의 새로운 단계로 간주할 것"이라는 경고를 보냈다고 한다. 1942년 10월, 체첸인들은 그로즈니 주변에 방어 장벽을 세우는 데 다른 자원봉사자들을 도왔다. 1942년 12월부터 1943년 3월까지, 체첸인과 잉구쉬인은 소련 방어 전쟁에 을 기부했다. 17,413명의 체첸인이 붉은 군대에 입대하여 44개의 훈장을 받았고, 13,363명이 체첸-잉구쉬 ASSR 국민 민병대에 입대하여 침공으로부터 지역을 방어할 준비를 했다. 반면, 바바크 레즈바니는 약 100명의 체첸인만이 추축국과 협력했다고 지적한다.

2. 1. 체첸-러시아 분쟁의 기원

체첸인과 잉구쉬인은 바이나흐어를 사용하며 서로 밀접하게 관련된 언어를 사용하는 민족이다. 체첸-러시아 분쟁은 현대사에서 가장 길고 끈질긴 분쟁 중 하나로, 그 기원은 1785년 체첸인들이 코카서스로 팽창하는 러시아에 맞서 싸우면서 시작되었다.[6]코카서스 전쟁은 1817년부터 1864년까지 벌어졌다. 러시아 제국은 이 지역을 합병하고 사람들을 복속시키는 데 성공했지만,[6] 체르케스인 학살을 포함하여 수많은 비러시아 민족을 학살하거나 추방했다. 체르케스인, 우비흐인, 아바자인은 오스만 제국으로 강제 이주되었다. 1847년 코카서스에는 최대 150만 명의 체첸인이 있었지만, 전쟁과 추방으로 1861년에는 14만 명, 1867년에는 11만 6천 명으로 줄었다. 1865년에는 최소 3만 9천 명의 체첸인이 러시아 제국에 의해 오스만 제국으로 추방되었다.[6]

이러한 탄압에도 불구하고, 체첸인들은 때때로 독립을 요구하며 1878년 다시 러시아 제국에 반란을 일으켰다. 소련 통치 초기인 1920년대와 1930년대, 체첸인들은 이오시프 스탈린의 집단화 및 소비에트화 정책을 거부했다. 이러한 사회적 저항은 '체첸 문제'라는 별명을 얻었다. 스탈린은 체첸인들의 영토를 끊임없이 변경했고, 1936년에는 체첸 자치주와 잉구쉬 자치주를 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국으로 통합했다.[6]

2. 2. 소비에트 연방 시기 체첸과 잉구쉬

체첸인과 잉구쉬인은 바이나흐어를 사용하며 서로 밀접하게 관련된 민족이다. 이들은 소련 통치 초기인 1920년대와 1930년대에 이오시프 스탈린의 집단화 및 소비에트화 정책에 저항했다. 이러한 사회적 저항은 '체첸 문제'라고 불렸다.[6] 스탈린은 이들의 영토를 বারবার 변경했고, 1936년에는 체첸 자치주와 잉구쉬 자치주를 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국으로 통합했다.[6]1940년, 하산 이스라일로프가 체첸 반란을 일으켰다. 이 반란은 1939년 겨울 전쟁에서 핀란드인이 소련에 저항한 것에 영향을 받았다. 1942년 2월, 마이르베크 셰리포프는 샤토이스키 구와 이툼-칼린스키 구에서 반란을 일으켰고, 이스라일로프의 군대와 연합했다. 소련 공군은 1942년 봄에 체첸-잉구쉬 공화국을 폭격하여 반란을 진압했다.

제2차 세계 대전 중, 소련 정부는 체첸인과 잉구쉬인이 나치 독일과 협력했다고 주장했다. 나치는 아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국의 바쿠 유전을 목표로 청색 작전을 펼쳤다. 1942년 8월, 독일 공수부대가 체첸에 침투했지만, 그 지역에서 소수의 인원만 모집하는 데 그쳤다.

소련 정부는 무슬림 반란이 확산될 것을 우려했다. 1942년 8월, 베르마흐트는 북 코카서스를 점령하고 반소련주의를 장려했지만, 그로즈니에는 도달하지 못했다. 독일군이 잠시 점령한 유일한 체첸-잉구쉬 ASSR 도시는 말고베크였는데, 이곳은 러시아인들이 주로 거주하는 지역이었다.

체첸 게릴라전은 1942년 8월~9월에 시작되어 1943년 여름~가을에 끝났다. 소련의 코카서스 전투 반격으로 베르마흐트는 1943년 초 북 코카서스에서 물러났다.

모셰 가머 등 여러 역사학자들은 체첸인과 독일의 관계를 부인한다. 이들은 나치가 체첸-잉구쉬 ASSR의 북서쪽 외곽에 멈췄고, 대부분의 바이나흐족은 독일군과 접촉조차 없었다고 주장한다. 셰리포프는 Ostministerium에게 코카서스 해방이 단지 지배자 교체일 뿐이라면, 민족 해방 전쟁의 새로운 단계로 간주할 것이라고 경고했다.

1942년 10월, 체첸인들은 그로즈니 주변 방어 시설 구축을 도왔다. 1942년 12월부터 1943년 3월까지, 체첸인과 잉구쉬인은 소련 방어에 을 기부했다. 17,413명의 체첸인이 붉은 군대에 입대하여 44개의 훈장을 받았고, 13,363명이 국민 민병대에 입대했다. 반면, 바바크 레즈바니는 약 100명의 체첸인만이 추축국과 협력했다고 주장한다.

3. 강제 이주 (1944)

라브렌티 베리야는 스탈린에게 체첸인들의 "낮은 수준의 노동 규율", "만연한 강도질과 테러" 등을 이유로 불만을 제기하며 강제 이주를 명령했고,[2] 1943년 10월부터 이반 세로프와 보그단 코불로프 등 베리야의 신뢰를 받는 두 명의 NKVD(인민내무위원회) 장교가 참여하여 강제 이주 작전이 준비 및 계획되었다.[1] 체첸인과 인구시인 강제 이주 작전은 "체체비차(작전 렌틸)"(Operation Lentil)라고 불렸으며, 체첸인들에게는 종종 "아르다흐(출애굽)"(Aardakh)라고 불린다.

1944년 2월 23일 (붉은 군대의 날) "체체비차 작전"이 시작되었다. NKVD 군인들은 집집마다 돌아다니며 체첸인과 잉구쉬인들을 체포했다.[3] 체첸-잉구쉬 ASSR의 지방 정부 지도자인 수피안 카기로비치 몰라예프는 이 결정을 듣고 눈물을 터뜨렸지만, 곧 정신을 차리고 명령을 따르기로 결정했다.[2] 체첸-잉구쉬 공화국은 나치군에 의해 완전히 점령된 적이 없었지만, 탄압은 공식적으로 "소비에트 권력에 대한 무장 저항"으로 정당화되었다.[8] 그러나, 바이나흐족(Vainakh)의 나치 협력 혐의는 이후 어떤 소련 법원에서도 입증되지 않았다.[9]

3. 1. 강제 이주 실행 과정

라브렌티 베리야의 지시로 NKVD(인민내무위원회)는 체첸-잉구쉬 ASSR의 모든 체첸인과 잉구쉬인들을 소련의 외딴 지역으로 강제 이주시켰다. 이 작전은 "체체비차(작전 렌틸)"(Operation Lentil)라고 불렸다. 1943년 10월부터 베리야의 신뢰를 받는 두 명의 NKVD 장교인 이반 세로프와 보그단 코불로프가 작전을 준비했다.[1] 베리야는 스탈린에게 체첸인들의 "낮은 수준의 노동 규율", "만연한 강도질과 테러"등을 이유로 불만을 제기하며 강제 이주를 명령했다.[2]

1944년 2월 23일(붉은 군대의 날), NKVD 군인들은 집집마다 돌아다니며 체첸인과 잉구쉬인들을 체포했다.[3] 주민들은 Studebaker US6 트럭에 실려 화물칸에 갇혔다.[4] 이들은 15분에서 30분밖에 짐을 쌀 시간이 없었다.[5] 1944년 3월 3일자 서신에 따르면, 최소 19,000명의 장교와 10만 명의 NKVD 군인이 이 작전을 위해 소련 전역에서 파견되었다.[6]

저항은 여러 번 학살로 이어졌다. 하이바흐 마을에서는 약 700명의 사람들이 헛간에 갇혀 불에 타 죽었다.[4] 베리야의 구두 명령에 따라 '수송할 수 없는' 노인, 환자, 허약한 사람들은 현장에서 처형되었다.[8] 저항하거나, 항의하거나, 너무 천천히 걷는 사람들은 현장에서 총에 맞았다.[10] 한 사건에서, NKVD 군인들은 높은 산인 모이스티에서 60명의 마을 사람들을 발견하고 총을 쏘라는 명령을 받았지만 허공에 총을 쐈다. 지휘관은 군인의 절반에게 마을 사람들과 합류하라고 명령했고, 다른 소대가 그들을 모두 쐈다.[11]

북코카서스 전역에서 약 65만 명이 강제 이주되었다.[12] 이 중 478,479명이 강제 재정착되었으며, 387,229명의 체첸인과 91,250명의 잉구쉬인이었다.[13] 그들은 180개의 특별 열차에 실려 각 화물칸에 40~45명씩 갇혔다. 14,200개의 화물칸과 1,000개의 평면 차량이 2월 23일부터 3월 13일까지 사용되었다. 강제 이주민의 약 40%에서 50%가 어린이였다.[14] 수만 명의 칼미크족, 발카르족, 메스헤티 투르크족 및 카라차이족도 이 지역에서 강제 이주되었다.[15]

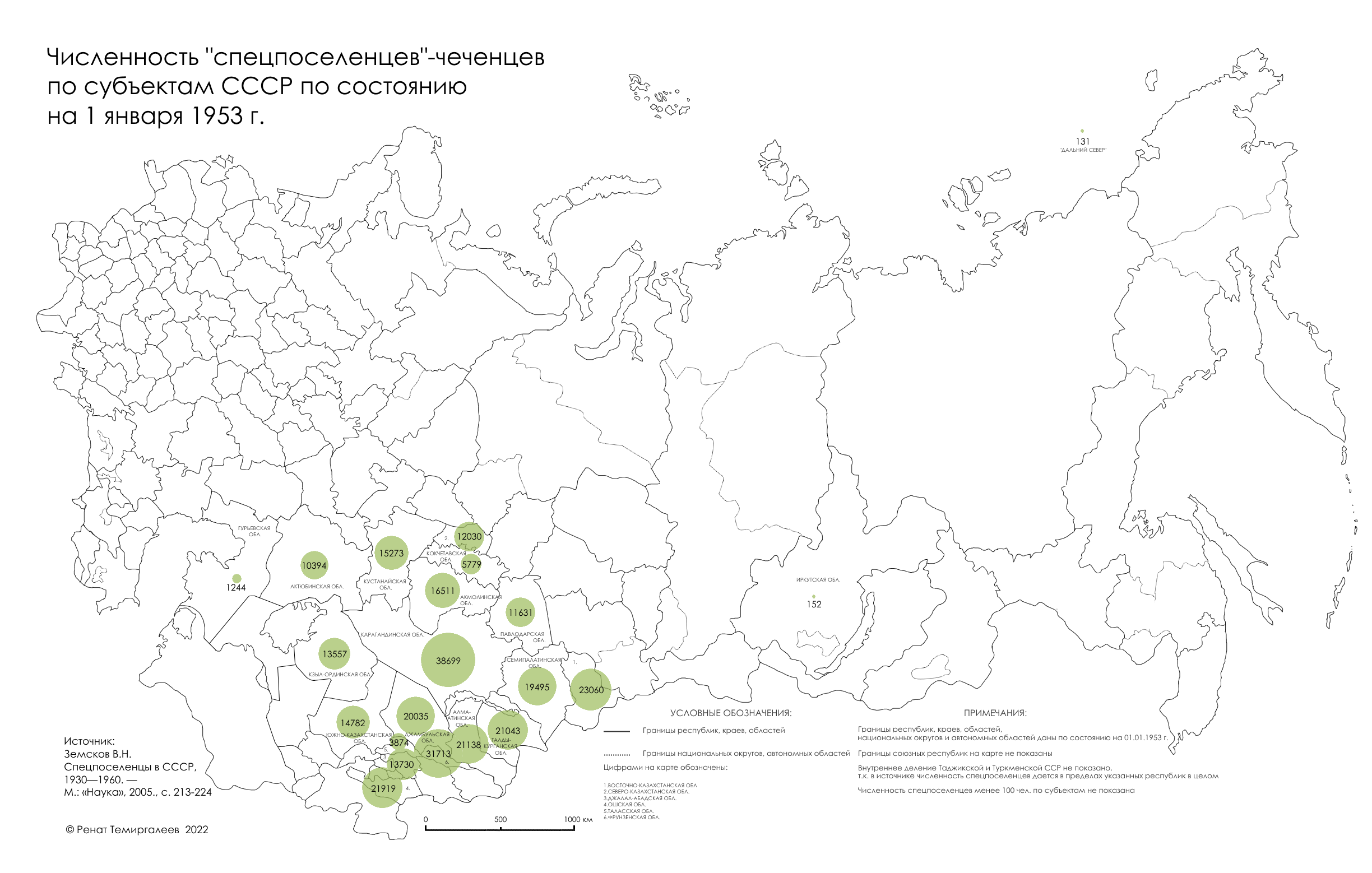

약 6,000명의 체첸인들은 눈 때문에 갈란조이 지역의 산에 갇혀 있었지만, 강제 이주는 최소한으로 늦춰졌을 뿐이다. 333,739명이 추방되었으며, 이 중 176,950명은 작전 첫날 이미 열차로 보내졌다.[16] 각 가족은 500kg의 개인 소지품을 휴대할 수 있었다.[17] 사람들은 전기, 난방 또는 수도 시설이 없는 가축 열차로 이송되었다. 망명자들은 전염병에 시달렸고, 감염이나 기아로 인한 사망으로 이어졌다. 중앙 아시아로의 이동은 거의 한 달 동안 지속되었다.[18] 장티푸스는 전염병 중 하나였다.[19] 화차는 화장실 휴식 시간도 멈추지 않았다. 승객들은 용변을 보기 위해 바닥에 구멍을 내야 했다. 특별 열차는 거의 2,000마일을 이동하여 쉼터나 음식이 없는 중앙 아시아의 황량한 지역으로 사람들을 내려놓았다.[19] 239,768명의 체첸인과 78,479명의 잉구쉬인이 카자흐 SSR로 보내졌고, 70,089명의 체첸인과 2,278명의 잉구쉬인이 키르기스 SSR에 도착했다. 나머지 추방자들은 소규모로 우즈베크 SSR, 러시아 SFSR 및 타지크 SSR로 보내졌다.

1944년 5월, 베리야는 NKVD에 해당 민족의 나머지 구성원을 찾기 위해 소련 전역을 검색하여 "단 한 명도 남기지 말라"는 지침을 내렸다. 그 결과 다게스탄, 아제르바이잔, 조지아, 크라스노다르 지방, 로스토프 및 아스트라한주에서 4,146명의 체첸인과 잉구쉬인이 추가로 발견되었다. 모든 체첸인과 잉구쉬인은 붉은 군대에서 해고되어 중앙 아시아로 보내졌다. 1944년 7월, 베리야는 스탈린에게 총 496,460명의 체첸인과 잉구쉬인이 강제 이주되었다고 주장했다. 이 민족 청소 작전은 완전한 "면책 문화"로 특징지어졌다.[1]

4. 강제 이주의 여파

강제 이주는 체첸과 잉구쉬 사회에 큰 피해를 입혔다. 많은 사람들이 이주 과정과 혹독한 추방 환경에서 목숨을 잃었다. 공식적인 소련 보고서에 따르면 1944년에서 1948년 사이에 144,704명이 사망하여 23.7%의 사망률을 기록했으며,[8] 체첸인과 잉구쉬인은 다른 추방된 민족들보다 더 높은 사망률을 보였다.[8]

추방은 체첸-잉구쉬 ASSR 해체,[1] 체첸과 잉구쉬 지명의 러시아식 변경, 역사 기록 및 문화 유산 파괴 등[3][4] 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 걸쳐 파괴적인 영향을 미쳤다.

1948년 소련 최고 소비에트 간부회는 추방된 민족들에게 영구 추방을 선고했고,[7] 정착민들은 새로운 거주지에서 3km 이상 이동하는 것이 금지되었으며,[8] 추방 관련 언급은 금지되었다.[9]

4. 1. 인명 피해 규모

많은 이주민들이 "이동 중"에 사망했으며, 혹독한 추방 환경, 특히 열 스트레스에 대한 노출을 고려하면 훨씬 더 많은 사망자가 발생했다. 카자흐 소비에트 사회주의 공화국의 기온은 겨울에는 -50°C까지 떨어지고 여름에는 50°C까지 치솟았다.[8]

그들은 겨울 동안 빛이나 물도 없이 외부에서 잠긴 마차를 타고 이동했다. 기차는 눈 속에서 죽은 사람들을 묻기 위해 가끔씩 정차하고 마차를 열었다. 기차역의 지역 주민들은 아픈 승객을 돕거나 약이나 물을 주는 것이 금지되었다.[8] 일부 러시아 자료는 이 수송 과정에서 1,272명이 사망했다고 주장한다.[8] 1948년에는 카자흐 소비에트 사회주의 공화국에 "식량 부족으로 극심한 어려움"을 겪는 특별 정착민이 118,250명 있었고, 당국은 수천 명의 어린이들이 영양실조로 사망했다고 보고했다.[8] 식량 배급량은 1인당 하루 116그램의 밀가루와 56그램의 곡물로 고정되었는데, 이는 아우슈비츠 강제 수용소의 포로 기준(빵 300그램)보다도 낮은 수준이었다.[8]

키르기스스탄의 지방 당국은 4개월 분량의 물자만 비축했다.[8] 한 어머니는 아이들을 위해 풀로 수프를 만들려고 했다.[8] 공식적인 소련 보고서에 따르면, 1948년까지 중앙 아시아에서 608,749명의 체첸인, 잉구쉬인, 카라차이인, 발카르인이 추방된 것으로 등록되었다. 내무인민위원회는 1944년에서 1948년 사이에 144,704명이 사망했다는 통계를 발표했는데, 이는 이 모든 집단에서 23.7%의 사망률에 해당한다.[8] 체첸인, 잉구쉬인, 발카르인 101,036명이 카자흐스탄에서 사망했고, 16,052명이 우즈베키스탄에서 사망했다.[8] 또 다른 기록 보관소 기록에 따르면 1949년까지 추방된 체첸인 104,903명이 사망했다.[8] 이는 이 집단이 소련 내에서 추방된 모든 민족 중 가장 높은 사망자 수를 기록했음을 의미한다.[8]

존 B. 던롭은 체첸인의 추방 기간 동안 인구 손실이 200,000명에 달했지만, 이는 사망자의 총합이 아닌 인구 증가의 간접적인 손실을 포함한 것이라고 주장한다.[8] 조나단 오토 포흘 교수는 1949년까지 특별 정착지에서 수송 및 감금 중 체첸인과 잉구쉬인 사망자 수를 합쳐 123,000명으로 추산한다. 이 사망자 중 체첸인은 100,000명, 잉구쉬인은 23,000명이었다.[8] 토마스 맥도넬도 10만 명 이상의 체첸인이 추방 중 기아와 질병으로 사망했다는 수치를 제시했지만, 잉구쉬인 사상자에 대한 수치는 제시하지 않았다.[8] 정치학 부교수인 톰 K. 웡은 수송과 체포 중에 사망한 사람들을 제외하고, 추방 첫 3년 동안 최소 10만 명의 바이나흐인이 사망했다고 추정한다.[8] 역사가 윌리엄 플레밍은 1944년에서 1950년 사이에 최소 132,000명의 체첸인과 잉구쉬인이 사망했다는 계산 결과를 발표했다. 이 기간 동안 이들의 출생자 수는 47,000명에 불과했다. 따라서 체첸인과 잉구쉬인 인구는 1944년 478,479명에서 1948년 452,737명으로 감소했다.[8] 1939년부터 1959년까지 체첸 인구는 2.5% 증가했다. 이에 비해 1926년에서 1939년 사이에는 28% 증가했다.[8] 역사가 알렉산드르 네크리치는 1939년에서 1959년 사이 체첸인의 순 손실(전쟁 중 손실을 감안한 후)이 131,000명, 잉구쉬인의 순 손실이 12,000명이라고 말했다.[8] 독일 언론인 루츠 클레베만은 중앙 아시아의 겨울 추위에서 처음 4년 동안 150,000명이 살아남지 못했다고 밝혔다.[8] 체첸인과 잉구쉬인의 최대 사망자 수 및 인구 감소 추정치는 약 170,000명[8]에서 200,000명[8]으로, 이는 전체 체첸 인구의 4분의 1[8]에서 거의 3분의 1이 그 해에 사망한 셈이다.[8] 체첸 역사가들은 400,000명이 추방 및 망명 중에 사망했다고 주장한다; 이는 추방자 수에 대한 더 높은 추정치를 사용한 것이다.[1]

인구 통계학자 달카트 에디예프는 스탈린에 의해 "처벌"을 받은 모든 민족 집단의 사상자 수를 연구한 결과, 추방으로 인한 사망자 수는 체첸인 추방자 125,500명, 잉구쉬인 추방자 20,300명[9], 즉 체첸인의 30.8%, 잉구쉬인의 21.3%를 포함한다고 밝혔다.[9] 한편, 단기적인 인구 감소는 체첸인의 51.1%, 잉구쉬인의 47.9%로 추정된다. 그는 1948년 10월에 체첸인 인구가 285,000명, 잉구쉬인 인구가 78,800명으로 감소했다고 추정한다.[9] 그러나 이러한 막대한 손실에도 불구하고 체첸인은 이후 출산율을 증가시켰으며, 이는 생존에 대한 그들의 회복력과 결단력의 표현으로 여겨진다.[8]

4. 2. 체첸-잉구쉬 사회의 파괴

체첸-잉구쉬 ASSR은 해체되어 그로즈니주로 바뀌었고, 키즐랴르스키 구와 나우르스키 구가 여기에 포함되었으며, 일부는 북오세티야 (프리고로드니 구), 조지아 SSR 및 다게스탄 ASSR에 할당되었다.[1] 그 결과, 조지아 SSR은 69300km2에서 76400km2로, 북오세티야는 6200km2에서 9200km2로, 다게스탄은 35000km2에서 38200km2로 "증가"했다.[1] 탄압받은 민족의 이름은 모든 서적과 백과사전에서 완전히 지워졌다.[2] 다음 해 여름까지 체첸과 잉구쉬 지명은 다수 러시아식으로 바뀌었고, 모스크는 파괴되었으며, 수많은 역사적인 나흐어족 서적과 원고를 불태우는 대규모 캠페인이 거의 완료되었다.[3][4] 그들의 마을은 잿더미로 변했고, 묘지는 불도저로 밀어버렸다.[5] 토착 인구가 떠나자 체첸 지역은 숙련 노동자 부족을 겪었고, 현지 석유 생산 산업은 1943년에 비해 1944년에 10배 이상 감소했다.[6]1948년 11월 26일, 소련 최고 소비에트 간부회는 추방된 민족에게 그 먼 지역에서의 영구적인 추방을 선고하는 법령을 발표했다. 이 법령은 체첸인과 잉구쉬인뿐만 아니라 크림 타타르족, 독일인, 발카르족 및 칼미크족에게도 의무적으로 적용되었다.[7] 정착민들은 새로운 거주지에서 3km 이상 여행하는 것이 허용되지 않았다.[8] 당국은 또한 추방과 살인에 대한 공적인 언급이나 문서화를 금지했다.[9] 많은 역사적인 바이나흐 원고는 러시아인에 의해 불태워지거나 빼앗겼다.[10] 정착민들은 카자흐 SSR에서 다양한 도발의 대상이 되었다. 1954년 12월, 엘리자베틴카의 학생들은 체첸인들을 "반역자이자 조국의 배신자"라고 조롱했다. 1955년 5월, 한 석탄 광산 노동자가 에키바스투즈에서 체첸인 동료와 싸움을 벌였다. 이것은 러시아 훌리건들이 도망친 체첸인들을 보호한 경찰서까지 공격하는 포그롬으로 확대되었다.[11] 러시아인, 우크라이나인, 아바르족 및 오세트족을 포함한 많은 소련 난민들이 비어 있는 집에 이주했다.[12] 이로 인해 1959년까지 러시아인이 체첸-잉구쉬 ASSR의 49%를 차지했다.[13] 1957년 4월 8일자 보고서에 따르면 카자흐 및 키르기스 SSR에는 415,000명의 체첸인과 잉구쉬인이 거주하고 있었고, 이는 90,000가구에 해당한다. 이 중 38,500명이 산업에 종사했고, 91,500명이 농업에, 25,000명이 사무직에 종사했다.[14]

5. 귀환과 그 이후

1953년, 강제 이주를 주도했던 세 주역이 사망했다. 스탈린이 사망한 직후, 베리야와 코불로프는 체포되어 처형되었으나, 이들의 혐의는 강제 이주와는 관련이 없었다. 니키타 흐루쇼프가 새로운 소련 지도자가 되면서 강제 이주 정책을 철회하고 스탈린을 비난했다. 흐루쇼프는 1956년 2월 24일의 비밀 연설에서 스탈린주의적 강제 이주를 비난했다.[1]

1956년 7월 16일 소련 최고 소비에트 간부회는 체첸인, 잉구쉬인, 카라차이인의 특별 정착지에 대한 법적 지위 제한을 해제하는 법령을 채택했다.[2] 1957년 1월, 소련 각료 회의는 억압받은 민족이 소련 내에서 자유롭게 여행할 수 있도록 허용하는 법령을 통과시켰다.[3] 이로써 체첸인과 잉구쉬인은 재활되었고, 13년간의 추방 생활은 막을 내렸다.[3]

1954년부터 일부는 코카서스로 돌아가기 시작했지만, 당국에 의해 다시 보내졌다. 1956년에만 25,000명에서 30,000명 사이의 체첸인과 잉구쉬인이 고향으로 돌아왔다.[4] 소련 정부는 그들에게 우즈베키스탄 내부의 자치권을 부여하거나 코카서스의 다른 지역으로 재정착시키려 했지만, 귀환자들은 고향으로 돌아가기를 원했다.[4] 1959년까지 체첸인과 잉구쉬인은 이미 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국의 41%를 차지했다.[5] 1970년까지 체첸인의 83.0%와 잉구쉬인의 72.1%가 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국에 등록되면서 최고조에 달했다.[5] 그러나 일부 체첸인들은 키르기스스탄에 머물렀는데, 일부는 험난한 긴 여행을 두려워했고, 일부는 여행할 돈이 부족했다.[5] 2010년까지 카자흐스탄에는 여전히 10만 명의 체첸인이 살고 있었다.[5]

1958년, 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국은 모스크바에서 직접 나온 법령에 의해 공식적으로 회복되었지만, 이전의 1936년 국경을 유지했다. 북오세티야는 프세다흐와 프리고로드니 구를 유지했고, 조지아 소비에트 사회주의 공화국은 다리알 협곡을 유지하여 잉구셰티아가 잃은 토지의 1/6에 해당하며, 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국은 조지아 소비에트 사회주의 공화국으로부터 이툼-칼린스키와 프리고로드니 구를 "보상"받았다.[9]

1961년의 지역 보고서에 따르면 524,000명의 바이나흐족 중 432,000명이 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국으로, 28,000명이 다게스탄으로, 8,000명이 북오세티야로 재정착했다.[9]

5. 1. 귀환 과정의 어려움

1953년 요제프 스탈린이 사망하고, 1956년 니키타 흐루쇼프가 스탈린의 강제 이주 정책을 비난하면서 체첸인들의 귀환이 시작되었다. 1957년 소련 각료 회의는 억압받던 민족들의 자유로운 이동을 허용하는 법령을 통과시켜 체첸인과 잉구쉬인의 추방은 공식적으로 13년 만에 끝났다.[3]고향으로 돌아온 체첸인들은 많은 어려움에 직면해야 했다. 그들의 농장과 기반 시설은 황폐화되었고, 일부 산간 지역은 여전히 출입 금지 구역이었다.[6] 그들의 집에는 이미 다른 민족들이 살고 있었고, 이는 체첸인들과 오세트인, 러시아인, 락스인, 아바르인 등 다른 민족들 간의 갈등을 유발했다.[6] 특히, 프리고로드니 지역에서는 오세트인과 잉구쉬인 간의 갈등이 심각했다.[6]

1958년에는 러시아인 선원과 잉구쉬 청년 간의 싸움이 발단이 되어 그로즈니 폭동이 일어났다.[7] 4일 동안 이어진 폭동에서 러시아인들은 체첸인과 잉구쉬인의 재산을 약탈하고 정부 건물을 점거했으며, 체첸인과 잉구쉬인의 재이주와 "러시아 권력" 확립을 요구했다.[7] 폭동은 진압되었지만, 이후 공화국 정부는 러시아인의 특권적 지위를 유지하기 위해 체첸인들을 차별하는 정책을 펼쳤다.[7]

1960년대에도 민족 갈등은 계속되었으며, 1965년 한 해에만 16건의 충돌이 기록되어 185명이 부상당하고 19명이 사망했다.[9] 체첸인들은 귀환 후에도 교육, 취업 등 여러 면에서 불이익을 당했다. 체첸어 학교가 없어 교육 수준이 낮았고,[9] 경제적으로도 러시아인들이 도시 지역의 고임금 직업을 독점하는 등 차별이 심했다.[9]

이러한 어려움에도 불구하고 체첸인들은 끈질기게 고향으로 돌아왔다. 1957년에만 5만 가구 이상이 귀환했으며,[5] 1970년에는 체첸인의 83%, 잉구쉬인의 72.1%가 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국에 등록되어 귀환율이 최고조에 달했다.[5] 그러나 1989년에는 이 비율이 다소 감소했는데,[5] 이는 여전히 많은 체첸인들이 경제적 어려움 등으로 인해 고향으로 완전히 돌아오지 못하고 있음을 보여준다.

5. 2. 체첸-잉구쉬 ASSR 재건과 그 이후

1953년 요제프 스탈린이 사망한 후, 니키타 흐루쇼프가 소련의 새로운 지도자가 되면서 강제 이주 정책은 철회되기 시작했다. 흐루쇼프는 1956년 2월 24일의 비밀 연설에서 스탈린의 강제 이주를 비난했다.[1]Указ Президиума ВС СССР от 16.07.1956 о снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев …/Исходная редакция|우카스 프레지디우마 VS SSSR 옷 16.07.1956 오 스냐티 오그라니체니 포 스페츠포셀레니유 스 체첸체프, 인구셰이, 카라차예프체프 .../이스호드나야 레다크치야|소련 최고 소비에트 간부회의 1956년 7월 16일 체첸인, 잉구쉬인, 카라차이인의 특별 정착지에 대한 법적 지위 제한 해제 법령ru[2]에 따라 1957년 1월, 소련 각료 회의는 억압받은 민족의 자유로운 이동을 허용하는 법령을 통과시켰다. 이로써 체첸인과 잉구쉬인은 공식적으로 복권되었고, 13년간의 추방 생활을 끝내고 고향으로 돌아갈 수 있게 되었다.[3] 1957년에만 5만 가구가 넘는 사람들이 돌아왔으며,[4] 1959년까지 체첸인과 잉구쉬인은 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국 인구의 41%를 차지했다.[5]

그러나 귀향 후에도 어려움은 계속되었다. 그들의 농장과 기반 시설은 황폐해져 있었고, 일부 산간 지역은 여전히 출입 금지 구역이었다.[6] 더욱이, 다른 민족들이 그들의 집을 차지하고 있었기 때문에 갈등이 발생했다. 특히 프리고로드니 구에서는 오세트인과 잉구쉬인 간의 갈등이 심각했다.[7] 1958년에는 그로즈니 폭동이 발생하여 러시아인들이 체첸인과 잉구쉬인의 재산을 약탈하고 정부 건물을 점거하는 사건이 벌어지기도 했다.[8]

1958년, 체첸-잉구쉬 자치 소비에트 사회주의 공화국은 공식적으로 회복되었지만, 이전의 국경이 변경되어 북오세티야와 조지아에 일부 영토를 잃었다.[9] 이는 귀환한 체첸인과 잉구쉬인의 인구 집중을 완화하기 위한 조치였지만, 결과적으로 체첸-잉구셰티아는 더욱 다민족 사회가 되었고, 이는 잠재적인 민족 갈등의 불씨를 남겼다.

체첸인들은 귀환 후에도 차별을 겪었다. 체첸어 학교가 없어 교육 수준이 낮았고,[10] 경제적으로도 러시아인에 비해 불리한 위치에 있었다.[11] 체첸-잉구쉬 공화국은 석유가 풍부했음에도 불구하고 소련에서 가장 가난한 지역 중 하나로 남아 있었다.[12] 이러한 불평등과 차별은 1990년대 체첸 독립 운동과 두 차례의 체첸 전쟁 발발의 배경이 되었다.

6. 기억과 유산

강제 이주는 체첸인과 잉구시인의 기억 속에 지울 수 없는 상처를 남겼으며, 일부 역사가들은 이를 "소련 시대의 가장 중요한 민족적 트라우마 중 하나"로 평가한다.[10] 북캅카스 민족의 후손들은 오늘날에도 새로운 강제 이주를 두려워한다. 한 역사가[11]는 이를 "현대 체첸과 잉구시 역사의 중심을 규정하는 사건"이라고 칭했다. 강제 이주는 크렘린에 대한 체첸인과 잉구시인의 불신, 1991년의 독립 선언, 제1차 및 제2차 체첸 전쟁의 부분적인 동기가 되었다.[11] 예를 들어, 반군 샤밀 바사예프는 강제 이주 중에 사망한 자신의 친척 40명을 언급했으며, 이치케리아 대통령이었던 아슬란 마스하도프는 2월 23일을 "자신의 민족에게 가장 비극적인 날짜 중 하나"로, 러시아 정부의 목표는 항상 "체첸인이 없는 체첸"이었다고 말했다.[10]

6. 1. 집단 트라우마와 역사 왜곡 문제

강제 이주는 체첸인과 잉구시인의 기억 속에 지울 수 없는 상처를 남겼으며, 일부 역사가들은 이를 "소련 시대의 가장 중요한 민족적 트라우마 중 하나"로 평가한다.[10] 북캅카스 민족의 후손들은 오늘날에도 새로운 강제 이주에 대한 두려움을 가지고 있다. 한 역사가는 강제 이주를 "현대 체첸과 잉구시 역사의 중심을 규정하는 사건"이라고 묘사했다.[11] 이는 체첸인과 잉구시인이 크렘린을 불신하고, 1991년 독립을 선언하며, 1990년대와 2000년대에 걸쳐 제1차 및 제2차 체첸 전쟁을 일으키는 부분적인 동기가 되었다. 예를 들어, 반군 샤밀 바사예프는 강제 이주 중에 사망한 자신의 친척 40명을 언급했으며, 이치케리아 대통령이었던 아슬란 마스하도프는 2월 23일을 "자신의 민족에게 가장 비극적인 날짜 중 하나"로, 러시아 정부의 목표는 항상 "체첸인이 없는 체첸"이었다고 말했다.[10] 역사학자 니콜라이 부가이는 강제 이주를 "레닌의 민족 정책의 왜곡이자 민족의 헌법적 권리에 대한 직접적인 무시"라고 묘사했다.[10]

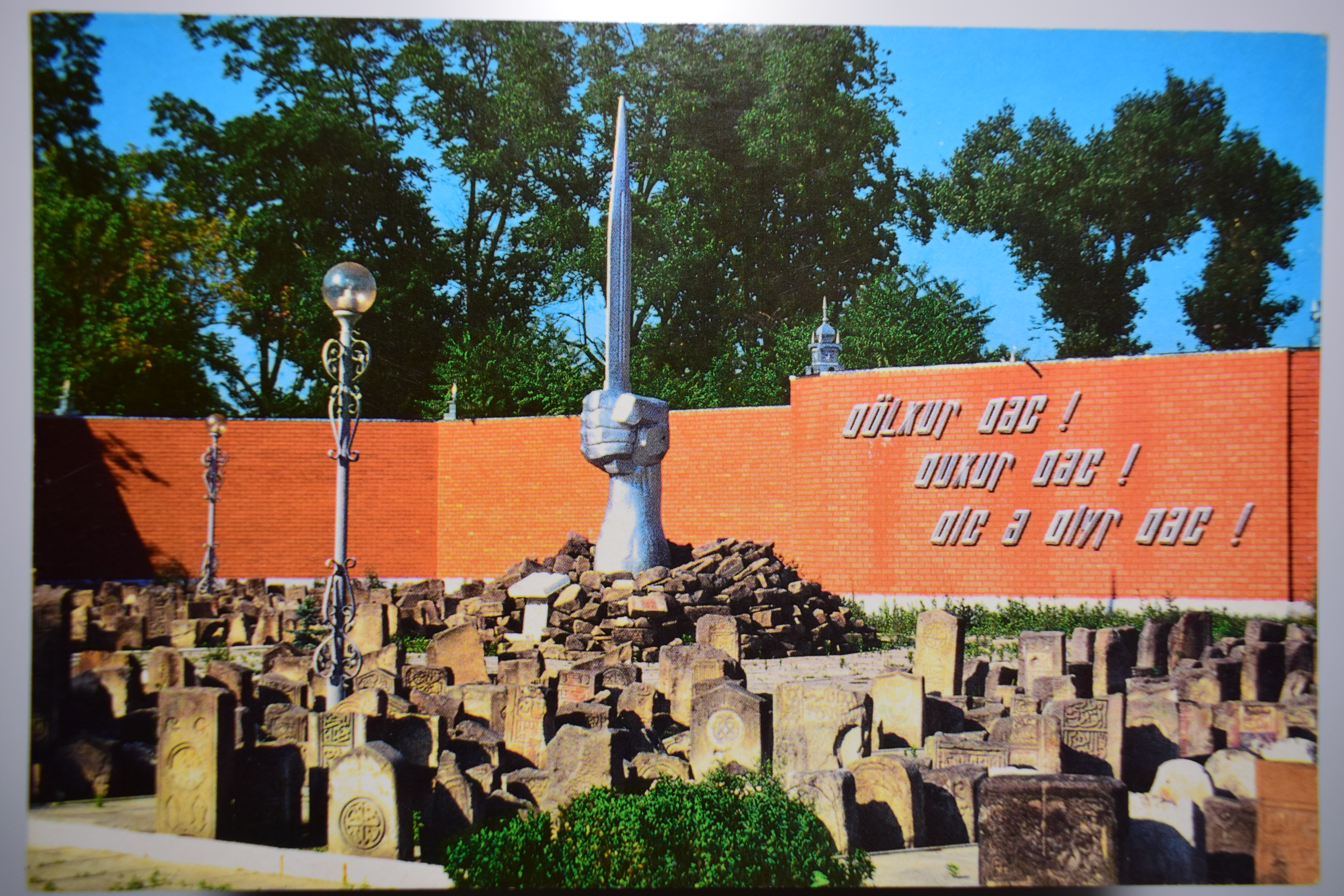

1991년, 체첸 대통령 조하르 두다예프는 정치적 상징 행위로 공무원을 보내 잃어버린 묘비를 수집하도록 했다. 소련은 이 묘비들을 보행자 통로와 돼지우리 기초를 건설하는 데 사용했으며, 그중 많은 묘비가 원래의 비문을 잃어버린 상태였다. 두다예프는 이 묘비들을 사용하여 그로즈니 중심부에 추모비를 건설했다. 이 추모비는 체첸인의 과거에 대한 후회와 함께, 죽은 조상들의 이름을 걸고 그들의 땅에서 가능한 최고의 체첸 공화국을 건설하여 미래를 향해 노력하려는 열망을 상징했다. 추모비에는 "우리는 부서지지 않겠다, 우리는 울지 않겠다; 우리는 결코 잊지 않겠다"라는 문구가 새겨져 있었다. 석판에는 하이바흐과 같은 학살 현장의 사진이 실렸다.[10] 이 추모비는 이후의 러시아-체첸 전쟁 동안 훼손되었다. 나중에 람잔 카디로프의 친러시아 정부에 의해 옮겨지고 해체되어 많은 논란을 불러일으켰다.[10]

6. 2. 추모와 기념 사업

강제 이주는 체첸인과 잉구시인에게 지울 수 없는 상처를 남겼으며, 일부 역사가들은 이를 "소련 시대의 가장 중요한 민족적 트라우마 중 하나"로 평가한다.[10] 북캅카스 민족의 후손들은 오늘날에도 새로운 강제 이주에 대한 두려움을 가지고 있다. 한 역사가는 강제 이주를 "현대 체첸과 잉구시 역사의 중심을 규정하는 사건"이라고 칭했다.[10] 이는 체첸인과 잉구시인이 크렘린을 불신하고, 1991년 독립을 선언하며, 1990년대와 2000년대에 제1차 및 제2차 체첸 전쟁을 일으킨 부분적인 동기가 되었다.[10] 예를 들어, 반군 샤밀 바사예프는 강제 이주로 사망한 친척 40명을 언급했고, 이치케리아 체첸 공화국의 대통령이었던 아슬란 마스하도프는 2월 23일을 "자신의 민족에게 가장 비극적인 날짜 중 하나"로, 러시아 정부의 목표는 항상 "체첸인이 없는 체첸"이었다고 말했다.[10] 역사학자 니콜라이 부가이는 강제 이주를 "레닌의 민족 정책의 왜곡이자 민족의 헌법적 권리에 대한 직접적인 무시"라고 묘사했다.[10]1991년, 체첸 대통령 조하르 두다예프는 상징적인 행위로 공무원을 보내 잃어버린 묘비를 수집하게 했다. 소련은 이 묘비들을 보행자 통로와 돼지우리 기초를 건설하는 데 사용했고, 그중 많은 묘비가 원래의 비문을 잃어버렸다. 두다예프는 이 묘비들을 사용하여 그로즈니 중심부에 추모비를 건설하여 정치적 자본을 얻었다. 이 추모비는 체첸인의 과거에 대한 후회와 함께 죽은 조상들의 이름을 걸고, 그들의 땅에서 가능한 최고의 체첸 공화국을 건설하여 미래를 향해 노력하려는 열망을 상징했다. 추모비에는 "우리는 부서지지 않겠다, 우리는 울지 않겠다; 우리는 결코 잊지 않겠다"라는 문구가 새겨져 있다. 석판에는 하이바흐와 같은 학살 현장의 사진이 실렸다.[10] 이 추모비는 이후의 러시아-체첸 전쟁 동안 훼손되었다. 나중에 람잔 카디로프의 친러시아 정부에 의해 옮겨지고 해체되어 많은 논란을 불러일으켰다.[10][11]

6. 3. 집단 학살(Genocide) 규정 논쟁

강제 이주, 학살, 그리고 이송 중 및 이송 후의 열악한 상황은 여러 학자들과 유럽 의회[12]에 의해 집단 학살 행위로 묘사되었으며, 이는 1907년 제4차 헤이그 협약과 유엔 총회의 집단 학살 범죄의 예방 및 처벌에 관한 협약 (1948년 채택)을 근거로 한다. 여기에는 공산주의 연구 전문가이자 프랑스 역사학자인 니콜라 베르트, 독일 역사가 필리프 테어, 앤서니 제임스 조스 교수, 미국 언론인 에릭 마골리스, 캐나다 정치학자 아담 존스, 매사추세츠 다트머스 대학교의 이슬람 역사 교수 브라이언 글린 윌리엄스, 학자 마이클 프레드홀름과 패니 E. 브라이언이 포함된다. 집단 학살 방지 협약을 시작한 폴란드계 유대인 변호사 라파엘 렘킨은 체첸인, 잉구쉬인, 볼가 독일인, 크림 타타르인, 칼미크인 및 카라차이인의 대규모 이주 상황에서 집단 학살이 자행되었다고 추정했다. 독일 탐사 저널리스트 루츠 클레베만은 이 이주를 "서서히 진행되는 집단 학살"에 비유했다. 2004년 유럽 의회는 이를 집단 학살 행위로 인정했다.[12]

1991년 4월 26일, 보리스 옐친을 의장으로 하는 러시아 사회주의 연방 소비에트 공화국 최고 소비에트는 모든 대량 이주를 "스탈린의 비방과 집단 학살 정책"으로 비난하는 제2조를 포함하는 억압된 민족 재활법을 통과시켰다.[14] 미국 홀로코스트 기념 박물관의 전문가들은 체첸이 집단 학살 가능성이 있다는 이유로 1944년 사건을 집단 학살 감시 목록에 올렸다.[15] 체첸 분리주의 정부 역시 이를 집단 학살로 인정했다. 체첸 디아스포라의 구성원들과 그 지지자들은 희생자들을 기리기 위해 2월 23일을 세계 체첸의 날로 기념한다.[16]

체첸인과 잉구쉬인은 카라차이인 및 발카르인과 함께, 옛 소련을 포괄하며 이주된 민족의 권리를 지원하고 재활을 목표로 하는 단체인 ''억압된 민족 연맹'' (CRP)에 참여하고 있다.

참조

[1]

뉴스

After 73 years, the memory of Stalin's deportation of Chechens and Ingush still haunts the survivors

https://oc-media.org[...]

2019-11-27

[2]

웹사이트

Къам дохорх лаьцна дийцар берашна а дихкинера Нохчийчохь

https://www.radiomar[...]

2021-01-21

[3]

웹사이트

Нохчийчохь долу хьал гайтаран куьзга ду Кутаев Руслан лаьцна латтор

https://www.radiomar[...]

2021-01-21

[4]

웹사이트

"Хьахон мел дихки а, дазло и къематде"

https://www.radiomar[...]

2021-01-21

[5]

웹사이트

"Хуьлуш лаьтташехь бакъхила йиш яц аьлла хетара…"

http://daymohk-gazet[...]

2021-01-21

[6]

웹사이트

Chronology for Chechens in Russia

http://www.refworld.[...]

Minorities at Risk

2017-09-20

[7]

뉴스

Ingush elders recall the horror of deportation

https://www.bbc.com/[...]

BBC World Service

2018-08-31

[8]

서적

The Housing, Clothing and Feeding of the Prisoners

Auschwitz-Birkenau State Museum

2000-01-01

[9]

웹사이트

Demograficheskie poteri deportirovannykh narodov SSSR

http://polit.ru/arti[...]

Polit.ru

2017-09-23

[10]

뉴스

Relocation of Chechen 'genocide' memorial opens wounds

https://www.pressrea[...]

The National

2017-09-22

[11]

뉴스

Russia's Chechnya moves memorial, citizens complain

https://www.reuters.[...]

2012-05-23

[12]

웹사이트

Chechnya: European Parliament recognises the genocide of the Chechen People in 1944

http://www.unpo.org/[...]

Unrepresented Nations and Peoples Organization

2012-05-23

[13]

웹사이트

Texts adopted: Final edition EU-Russia relations

http://www.europarl.[...]

European Parliament

2017-09-22

[14]

서적

From Conquest to Deportation: The North Caucasus under Russian Rule

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-06-01

[15]

웹사이트

Speaker Series – The 60th Anniversary of the 1944 Chechen and Ingush Deportation: History, Legacies, Current Crisis

http://www.ushmm.org[...]

United States Holocaust Memorial Museum

2013-05-23

[16]

뉴스

Kazakhstan: Chechens Mark 60th Anniversary Of Deportation

https://www.rferl.or[...]

Radio Free Europe

2012-05-23

[17]

웹사이트

Vladimir Vysotskiy. Letela zhizn'.

http://v-vissotsky.r[...]

2018-06-19

[18]

웹사이트

Memorial'nyy kompleks zhertvam repressiy

http://www.museum.ru[...]

[19]

뉴스

Culture Ministry Bans Film About Chechen Massacre Under Stalin

https://themoscowtim[...]

2014-06-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com