헬레네 (비극)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

헬레네는 에우리피데스가 기원전 412년에 쓴 비극으로, 트로이 전쟁의 원인으로 알려진 헬레네의 이야기를 재해석한다. 이 작품은 헬레네가 파리스와 함께 트로이로 간 것이 아니라, 헤라의 명령으로 헤르메스에 의해 이집트로 보내졌으며, 파리스와 함께 간 것은 헬레네의 환영이었다는 설정을 바탕으로 한다. 헬레네는 이집트에서 메넬라오스와 재회하여 탈출을 시도하며, 진실과 허상, 여성의 주체성, 전쟁의 무의미함 등을 주제로 다룬다. 작품은 헬레네의 정체성, 평판, 그리고 맹세의 중요성을 탐구하며, 헬레네가 악녀가 아닌 정숙한 아내로 그려지는 점이 특징이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 라코니아 신화 - 헬레네

헬레네는 그리스 신화 속 제우스와 레다의 딸이자 스파르타의 왕비로, 빼어난 미모로 인해 트로이 전쟁의 원인이 되었으며 다양한 이야기와 예술 작품의 소재가 되었다. - 라코니아 신화 - 히아킨토스

히아킨토스는 그리스 신화에 등장하는 미소년으로, 아폴론의 연인이었으나 비극적인 죽음을 맞이한 후 히아신스 꽃으로 환생하여 자연의 죽음과 부활을 상징한다. - 에우리피데스의 희곡 - 엘렉트라 (에우리피데스)

엘렉트라 (에우리피데스)는 에우리피데스가 기원전 412년경에 쓴 비극으로, 아가멤논의 딸 엘렉트라가 아버지의 복수를 위해 동생 오레스테스와 함께 어머니와 그녀의 정부를 살해하는 내용을 담고 있다. - 에우리피데스의 희곡 - 헤라클레스 (에우리피데스)

헤라클레스는 에우리피데스의 비극으로, 영웅 헤라클레스가 가족 살해 후 신의 섭리에 대한 의문을 제기하며 인간의 믿음과 도덕적 책임을 탐구한다. - 고대 그리스의 연극 - 희비극

희비극은 비극과 희극의 요소를 결합한 연극 장르로, 고대 그리스에서 기원하여 르네상스 시대에 발전했으며 현대에는 다양한 매체에서 사회 비판이나 인간 심리 탐구 등의 주제를 다루는 데 활용된다. - 고대 그리스의 연극 - 오레스테이아

오레스테이아는 아이스킬로스의 3부작 비극으로, 아가멤논의 귀향과 죽음, 아들의 복수, 그리고 재판을 통한 죄의 사면을 다루며 복수, 정의, 모권과 부권의 갈등 등 다양한 주제를 탐구하고 여러 예술 분야에 영감을 준 작품이다.

| 헬레네 (비극) | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 영어 제목 | Helen |

| 작가 | 에우리피데스 |

| 장르 | 비극 |

| 초연 | 기원전 412년 |

| 초연 장소 | 아테네 |

| 언어 | 고대 그리스어 |

| 무대 배경 | 이집트, 테오클뤼메노스의 궁전 |

| 등장인물 | |

| 주요 인물 | 헬레네 메넬라오스 테우크로스 테오클뤼메노스 테오노에 프로테우스 카스토르 폴리데우케스 |

| 기타 인물 | 전령 시종 |

| 코러스 | |

| 코러스 | 노예 생활을 하는 그리스 여인들 |

| 이미지 | |

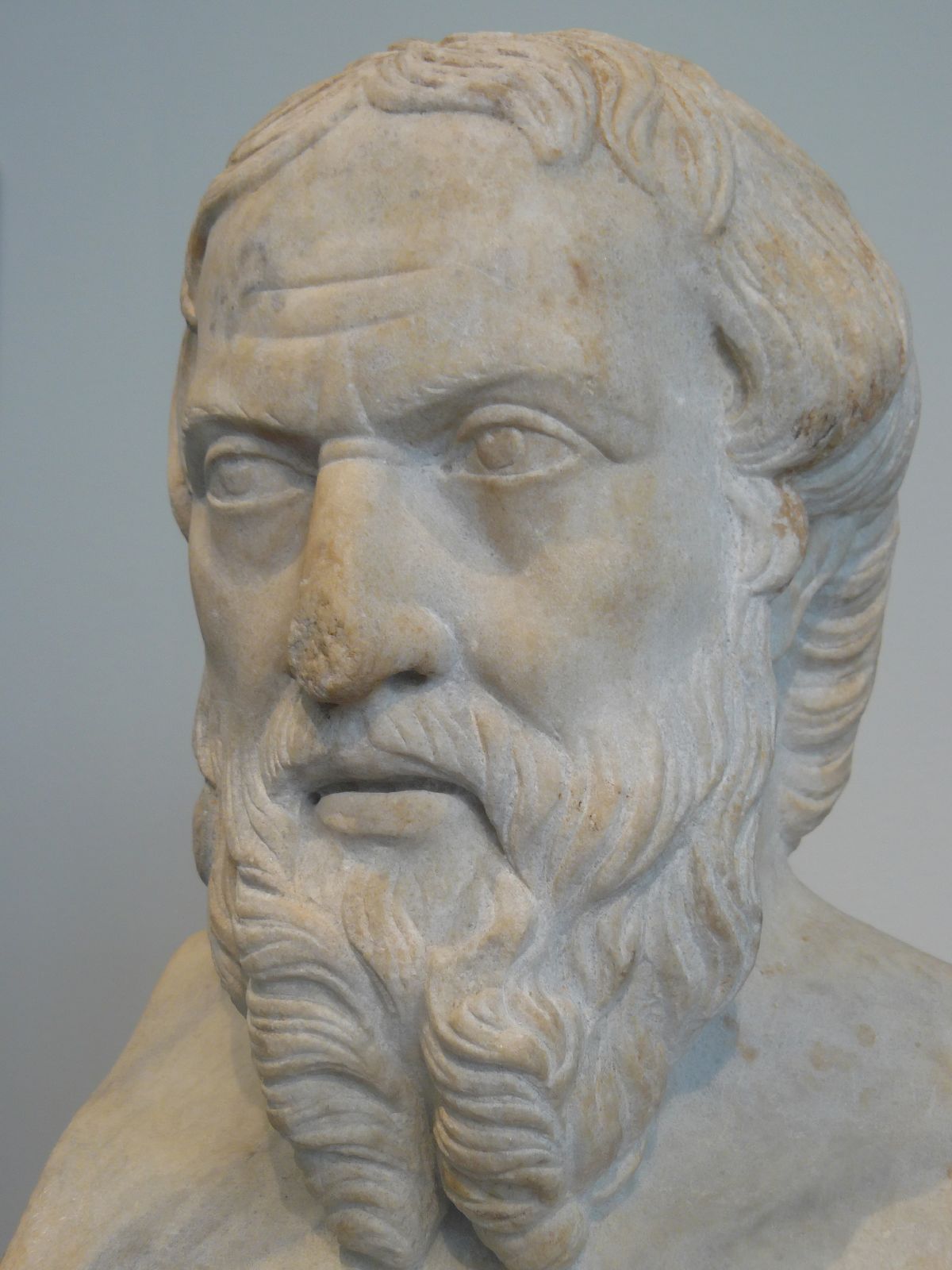

| |

| |

| |

2. 등장인물

- '''헬레네''': 스파르타 공주이자 메넬라오스의 아내, 헤르미오네의 어머니이다. 스파르타 왕 틴다레오스와 그의 왕비 레다의 딸로 알려져 있지만, 실제로는 제우스 신의 딸로 여겨진다. 그리스 신화에서 가장 아름다운 여인으로, 트로이 왕자 파리스에게 납치되어 트로이 전쟁의 원인이 되었고, 에게 해를 사이에 둔 스파르타 및 트로이 주변국들을 전쟁에 끌어들여 많은 사람들을 죽게 만든 악녀로 오랫동안 알려져 왔다.[1]

- '''메넬라오스''': 스파르타 왕이자 헬레네의 남편이다. 미케네 왕 아가멤논의 동생으로, 헬레네를 되찾기 위해 트로이 전쟁에서 싸웠다.[4]

- '''테우크로스''': 트로이 전쟁에서 싸운 그리스 군인 중 한 명이다. 살라미스 왕 텔라몬의 서자이며, 전쟁 후 귀국했지만 적자 대 아이아스의 죽음을 막지 못한 책임을 지고 추방당했다. 이후 키프로스로 이주했다고 전해진다.[2]

- '''테오클뤼메노스''': 이집트 왕 프로테우스의 아들이자 후계자이다.[7]

- '''테오노에''': 이집트 왕 프로테우스의 딸이자 테오클뤼메노스의 여동생으로, 예언자이다.[9]

- '''코로스''': 해적에게 붙잡혀 이집트까지 끌려온 여자들이다.[3]

- '''노파''': 이집트 왕 테오클리메노스의 왕궁 문지기이다.[5]

- '''사자'''(使者): 메넬라오스의 부하이다.[6]

- '''테오클뤼메노스의 시종'''[8]

- '''두 번째 사자''': 테오크리메노스의 가신이다.

- '''테오노에의 종자'''

- '''디오스쿠로이''': 쌍둥이 신으로, 스파르타 왕 틴다레오스와 왕비 레다의 아들들이다. 헬레네의 형제인 폴리데우케스와 카스토르를 가리킨다. 폴리데우케스는 카스토르가 죽었을 때 신으로 숭배하려 하자 이를 거부하고, 형제 모두 신이 되기를 소망하여 이루어졌다고 전해진다. 극 중에서는 데우스 엑스 마키나로 등장한다.[11]

- '''메넬라오스의 시종'''[8]

3. 역사적 배경

''헬레네''는 시켈리아 원정에서 아테네가 대패한 직후인 기원전 412년에 쓰였다.[5][6] 이 시기는 소피스트들의 영향으로 전통적인 가치와 종교적 신념에 대한 의문이 제기되던 때였다. 이러한 배경 속에서, 에우리피데스는 이 작품을 통해 전쟁의 참혹함과 무의미함을 비판하고, 전쟁을 모든 악의 근원으로 묘사했다.

이 희곡이 쓰이기 약 30년 전, 헤로도토스는 그의 저서 ''역사''에서 헬레네가 실제로는 트로이에 간 적이 없으며, 트로이 전쟁 내내 이집트에 있었다고 주장했다. 고대 서정시인 스테시코로스도 그의 "팔리노드"에서 같은 주장을 펼쳤는데, 이는 헬레네를 악녀로 묘사하는 전통적인 시를 수정하는 내용이었다. 희곡 ''헬레네''는 이러한 이야기를 바탕으로, 헬레네가 파리스와 함께 트로이로 간 것이 아니라, 실제로는 신들에 의해 이집트로 보내졌다는 설정을 차용했다. 파리스와 함께 도망쳐 남편과 조국을 배신하고 10년 전쟁을 일으킨 헬레네는 사실 에이돌론, 즉 유령 같은 환영이었다. 파리스의 심판에서 아프로디테가 아테나와 헤라보다 아름답다고 판결한 대가로, 파리스는 아프로디테에게서 세상에서 가장 아름다운 여자를 얻을 것이라는 약속을 받았다. 이에 헤라는 헤르메스에게 파리스가 얻을 헬레네를 가짜로 바꾸도록 명령했다. 그리하여 진짜 헬레네는 오랫동안 이집트에 갇혀 있었고, 그리스인과 트로이인들은 모두 그녀의 부정을 저주하게 되었다.

이집트에서 헬레네를 보호하던 프로테우스 왕이 죽고, 그리스인들을 죽이는 것을 즐기는 그의 아들 테오클리메노스가 왕위를 이어받아 헬레네와 결혼하려 한다. 하지만 헬레네는 오랜 시간이 흘렀음에도 여전히 남편 메넬라오스에게 충실했다.

''헬레네''는 기원전 412년 아테네의 대 디오니시아 축제에서 처음 상연된 것으로 추정된다. 이때 에우리피데스는 70대에 달했으며, 비극 《안드로메다》(현재 전해지지 않음)와 함께 상연되었다.[3][4] 기원전 412년이라는 연대는 기원전 411년에 상연된 아리스토파네스의 희극 《테스모포리아 축제 여인들》을 통해 추정할 수 있다. 아리스토파네스는 이 희극에서 ''헬레네''를 패러디하고 에우리피데스를 등장시키며, ''헬레네''의 대사를 20행 이상 인용했다. 이는 ''헬레네''가 호평을 받았음을 보여주며, ''헬레네''의 초연이 《테스모포리아 축제 여인들》보다 1년 앞섰다는 것을 시사한다.[3]

4. 줄거리

헬레네는 망명한 그리스인 테우케르로부터 메넬라오스가 트로이 전쟁에서 그리스로 돌아오지 못하고 사망한 것으로 추정된다는 소식을 듣고, 테오클리메노스와 결혼해야 하는 위험한 상황에 놓인다. 그녀는 메넬라오스의 운명을 알아내기 위해 테오클리메노스의 여동생이자 여예언자인 테오노에에게 조언을 구한다.

이집트에 낯선 사람이 도착하고 그가 바로 메넬라오스임이 밝혀지면서, 오랫동안 헤어졌던 부부는 서로를 알아본다. 처음에는 메넬라오스는 그녀가 진짜 헬레네라고 믿지 않는다. 왜냐하면 그는 트로이에서 얻은 헬레네를 동굴에 숨겨두었기 때문이다. 그러나 그와 함께 난파된 여자는 실제 헬레네의 단순한 환영일 뿐이었다. 트로이 전쟁이 시작되기 전에 파리스의 심판이 있었는데, 아프로디테가 헬레네를 신부로 약속하며 파리스를 매수했기 때문에 파리스는 아프로디테에게 가장 아름다운 여신 상을 수여했다. 나머지 여신들인 아테나와 헤라는 파리스에게 복수하기 위해 진짜 헬레네를 환영으로 대체했고, 메넬라오스는 그것을 알지 못했다. 다행히 그의 선원 중 한 명이 나타나 그에게 가짜 헬레네가 허공으로 사라졌다고 알린다.

부부는 여전히 이집트에서 탈출할 방법을 찾아야 하지만, 메넬라오스가 죽었다는 소문은 여전히 퍼져있다. 헬레네는 테오클리메노스에게 해변에 온 낯선 사람은 그녀의 남편이 실제로 죽었다고 전하러 온 전령이라고 말한다. 그녀는 왕에게 바다에서 장례 의식을 치른 후 곧 그와 결혼할 수 있다고 알리고, 첫 번째 결혼 서약에서 상징적으로 자유로워진다. 왕은 이에 동의하고, 헬레네와 메넬라오스는 이 기회를 이용하여 의식을 위해 그들에게 주어진 배를 타고 탈출한다.

테오클리메노스는 속임수를 알고 분노하여 여동생 테오노에를 거의 살해할 뻔한다. 그러나 그는 헬레네의 형제이자 제우스와 레다의 아들인 반신 카스토르와 폴리데우케스의 기적적인 개입으로 저지된다.

프롤로그에서 헬레네는 헤라, 아테나, 아프로디테 세 여신 중 누가 가장 아름다운지 파리스가 심판하게 된 파리스의 심판과 그 이후의 경위를 이야기한다. 파리스는 헬레네와의 결혼을 조건으로 아프로디테에게 승리를 안겨주었고, 파리스는 스파르타로 건너가 헬레네를 유괴한다. 헤라는 아프로디테에게 진 것을 원망하여, 파리스와 헬레네의 결혼을 방해하기 위해 헬레네를 닮은 환영을 만들었고, 파리스는 그것을 헬레네라고 생각하고 트로이로 데려갔다. 한편, 헬레네 본인은 헤르메스에 의해 이집트로 옮겨져 이집트 왕 프로테우스의 왕궁에서 숨겨졌다. 그러나 그 사실을 알지 못한 메넬라오스는 헬레네를 되찾기 위해 그리스 군대를 모아 트로이를 공격했다.

헬레네는 언젠가 메넬라오스도 헬레네의 정절이 훼손되지 않았다는 것을 알고 남편과 함께 스파르타로 돌아갈 날이 올 것이라는 헤르메스의 말을 떠올린다. 프로테우스 왕이 죽자 왕의 아들 테오클리메노스가 헬레네와의 결혼을 꾀한다. 헬레네는 구원을 호소하는 간청자로서 프로테우스의 묘소에 갇힌다.

테우크로스는 아폴론의 신탁에 의해 키프로스에 도시를 건설할 운명으로 정해져 있었고, 키프로스로 가는 방법을 묻기 위해 테오클리메노스의 왕궁을 방문했다. 헬레네는 테우크로스에게서 메넬라오스가 폭풍에 휩싸여 행방불명되었다는 소식을 듣고 절망하지만, 테오노에를 통해 진실을 듣기 위해 왕궁 안으로 들어간다.

메넬라오스는 난파되어 이집트 해안에 밀려온다. 헬레네(환영)를 해안의 동굴에 숨기고, 식량을 얻기 위해 테오클리메노스의 왕궁에 오지만, 문지기 노파로부터 왕궁에 헬레네가 있다는 말을 듣고 당황한다. 테오노에로부터 메넬라오스가 살아 있다는 소식을 듣고 기뻐하는 헬레네가 왕궁에서 나온다. 메넬라오스는 헬레네의 모습에 놀라고, 헬레네 또한 넝마를 걸친 남자가 메넬라오스라는 것을 알아차린다. 재회했지만, 메넬라오스는 눈앞에 있는 여자가 헬레네라고 믿으려 하지 않는다. 그때 사용인(메넬라오스의 부하)이 나타나 동굴에 남겨둔 헬레네가 사라졌다는 것을 알린다. 메넬라오스는 비로소 트로이에서 데려왔다고 생각했던 아내가 신이 만든 환영이었고, 눈앞에 있는 여자야말로 진짜 헬레네라는 것을 인정한다. 그러나 배를 잃은 메넬라오스는 헬레네를 데리고 도망갈 수 없다. 헬레네는 테오클리메노스를 속여 이집트에서 탈출하기 위한 계략을 꾸민다.

4. 1. 헬레네의 이집트 체류

헤로도토스는 그의 저서 ''역사''에서 헬레네가 트로이 전쟁 기간 동안 이집트에 있었다고 주장했다. 스테시코로스도 그의 "팔리노드"에서 같은 주장을 했다. 에우리피데스는 이 설정을 바탕으로 헬레네가 파리스와 함께 트로이로 간 것이 아니라 신들에 의해 이집트로 보내졌다고 설정한다. 파리스와 함께 간 헬레네는 진짜 헬레네가 아닌, 헤라가 만든 환영(에이돌론)이었다.

헤로도토스에 따르면, 파리스는 헬레네를 유괴한 후 트로이로 향하던 중 강풍으로 이집트에 표류했다. 이집트 경비대장 토니스는 멤피스 왕 프로테우스에게 이 사실을 알리고 지시를 구했다. 프로테우스는 파리스를 심문하고 헬레네를 보호한 뒤, 파리스만 추방했다.[20] 한편, 그리스인들은 트로이에 헬레네와 재산 반환을 요구했지만, 트로이인들은 이집트에 있으므로 반환할 이유가 없다고 답했다. 그리스인들은 이를 믿지 않고 트로이와 전쟁을 벌였으나, 함락 후에도 헬레네를 찾지 못했다. 결국, 그리스인들은 트로이인들의 말을 믿고 이집트 왕 프로테우스에게 사자를 보내 헬레네와 재회했다.[21]

몇몇 전승은 헬레네를 이집트와 연결시킨다. 스테시코로스는 헬레네를 험담하는 시를 썼다가 맹인이 되었지만, 전언을 철회하는 시(파리노디아)를 짓자 시력이 회복되었다고 한다.[7][8] 플라톤은 대화편 국가에서 스테시코로스가 트로이 전쟁에서 양측 모두 진실을 모른 채 헬레네의 환영을 둘러싸고 싸웠다고 노래했다고 언급한다.[11] 또 파이드로스에서는 헬레네가 트로이에 가지 않았다고 노래한 스테시코로스의 실제 시편을 인용한다.[12]

에우리피데스는 엘렉트라에서 헬레네의 환영이 트로이에 갔고, 헬레네 본인은 이집트에서 보호받고 있었다는 이설을 언급했다.[9] 이 이설의 특징은 트로이에 간 헬레네는 가짜였고, 진짜 헬레네는 신들의 책략으로 이집트에서 보호받았으므로 헬레네는 무죄라는 점이다.

희곡 ''헬레네''에서 헬레네는 이집트에서 그녀를 보호하던 프로테우스 왕이 죽고, 그의 아들 테오클리메노스가 헬레네에게 구혼하는 상황에 놓인다.

4. 2. 메넬라오스의 등장과 재회

테우크로스에게서 메넬라오스가 실종되었다는 소식을 들은 헬레네는 절망하지만, 테오노에의 예언을 통해 메넬라오스가 살아있음을 알게 된다. 메넬라오스는 난파되어 이집트 해안에 도착하여, 헬레네와 극적으로 재회한다. 처음에는 헬레네를 알아보지 못했지만, 동굴에 있던 헬레네의 환영이 사라졌다는 소식을 듣고 그녀가 진짜 헬레네임을 깨닫는다.메넬라오스는 헬레네(환영)를 해안의 동굴에 숨기고, 자신이 있는 곳이 어디인지 묻고 식량을 얻기 위해 테오클리메노스의 왕궁에 온다. 그런데 문지기 노파로부터 왕궁에 스파르타의 공주 헬레네가 있다는 말을 듣고 당황한다.

테오노에로부터 메넬라오스가 살아 있다는 소식을 듣고 기뻐하는 헬레네가 왕궁에서 나온다. 메넬라오스는 헬레네의 모습에 놀라고, 헬레네 또한 넝마를 걸친 남자가 메넬라오스라는 것을 알아차린다. 재회했지만, 메넬라오스는 눈앞에 있는 여자가 헬레네라고 믿으려 하지 않는다. 그때 사용인(메넬라오스의 부하)이 나타나 동굴에 남겨둔 헬레네가 사라졌다는 것을 알린다. 그래서 메넬라오스는 비로소 트로이에서 데려왔다고 생각했던 아내가 신이 만든 환영이었고, 눈앞에 있는 여자야말로 진짜 헬레네라는 것을 인정한다. 그러나 배를 잃은 메넬라오스는 헬레네를 데리고 도망갈 수 없다.

4. 3. 이집트 탈출 계획

헬레네는 테오클뤼메노스를 속여 이집트에서 탈출할 계획을 세운다. 헬레네는 테오클뤼메노스에게 해변에 온 낯선 사람이 자신의 남편 메넬라오스가 죽었다는 소식을 전하러 온 전령이라고 거짓말을 한다.헬레네는 테오클뤼메노스에게 바다에서 장례 의식을 치른 후 그와 결혼할 수 있다고 말하며, 첫 번째 결혼 서약에서 상징적으로 자유로워질 것이라고 설득한다. 테오클뤼메노스는 헬레네의 말을 믿고 이를 허락한다. 헬레네와 메넬라오스는 이 기회를 틈타 장례 의식에 사용될 배를 타고 이집트를 탈출한다.

4. 4. 테오클뤼메노스의 분노와 디오스쿠로이들의 등장

테오클뤼메노스는 속임수에 분노하여 여동생 테오노에가 메넬라오스가 살아있다는 것을 자신에게 말하지 않았다고 생각해 그녀를 살해하려 한다. 그러나 헬레네의 형제이자 제우스와 레다의 아들인 반신 카스토르와 폴리데우케스(디오스쿠로이들)가 나타나 그를 저지한다.[1]5. 주제

''헬레네''는 시켈리아 원정에서 아테네가 대패한 후 쓰여졌다.[1] 이와 동시에 소피스트들의 활동으로 전통적 가치와 종교적 신념에 대한 의문이 제기되기 시작했다.[1] 에우리피데스는 이러한 시대적 배경 속에서 전쟁을 모든 악의 근원으로 여기며 강하게 비판했다.

'''미덕과 맹세:''' 에우리피데스는 《헬레네》에서 미덕과 맹세의 중요성을 강조한다. 헬레네는 17년 동안 남편 메넬라오스가 돌아오기를 기다리며 그에게 한 약속을 지킨다. 헬레네는 스파르타의 에우로타스 강과 메넬라오스 자신의 머리에 맹세했고, 메넬라오스 또한 헬레네에게 충성을 맹세한다. 부부는 계획이 실패하면 자살하고 다른 사람과 결혼하지 않기로 할 정도로 맹세를 진지하게 여긴다. 이러한 맹세는 당시 일반적인 관행과 일치하며, 서로에 대한 사랑과 헌신을 보여준다.

'''정체성과 평판:''' 트로이 전쟁에서 헬레네는 여성의 아름다움을 상징하며 전쟁의 원인이 된다.[2] 에우리피데스는 헬레네의 관점에서 그녀가 전쟁의 상징적인 악당이 된 것에 대해 실제로 어떻게 느끼는지 보여준다. 헬레네는 고향과 남편을 위해 싸우다 죽은 사람들에 대한 죄책감과, 자신을 알지도 못하면서 혐오감을 투사하는 사람들에 대한 분노를 느낀다. "나는 아무런 잘못도 하지 않았지만 내 평판은 좋지 않고, 진실된 악보다 더 나쁜 것은 당신의 것이 아닌 잘못의 짐을 지는 것이다" (270-272행)라고 헬레네는 말한다.

5. 1. 진실과 허상

에우리피데스는 헬레네의 환영과 실제 헬레네를 대비시켜 진실과 허상의 문제를 제기한다. 사람들은 겉모습만 보고 진실을 오해하며, 이는 비극적인 결과를 초래할 수 있음을 보여준다.에우리피데스는 《헬레네》에서 헬레네와 트로이 전쟁의 이야기를 헬레네의 관점에서 제시하여, 그녀가 전쟁의 상징적인 악당이 된 것에 대한 실제 감정을 보여준다. 헬레네는 고향과 남편을 위해 싸우다 죽은 사람들에 대한 죄책감과, 자신을 알지도 못하면서 혐오감을 투사하는 사람들에 대한 분노를 동시에 느낀다. 헬레네는 "나는 아무런 잘못도 하지 않았지만 내 평판은 좋지 않고, 진실된 악보다 더 나쁜 것은 당신의 것이 아닌 잘못의 짐을 지는 것이다" (270-272행)라고 말한다.[2]

에우리피데스는 헬레네를 독립적이고, 자신감 있으며, 지적인 인물로 묘사한다. 헬레네는 고향으로 돌아가기 위한 계획을 세우고, 남편 메넬라오스의 엉뚱한 계획을 거부하는 등 즉흥적으로 생각하는 능력을 보여준다.

호메로스의 서사시 『일리아스』, 『오디세이아』 이후의 전승에서는 트로이 전쟁의 원인이 파리스에게 유혹당한 헬레네에 있다고 여겨져 비난의 대상이 되어 왔다. 에우리피데스 자신도 3년 전의 『트로이의 여인들』이나 본 작품 이후에 제작한 『오레스테스』에서 헬레네를 통렬하게 비판하고 있다. 그 한편, 헬레네를 변호하려는 시도도 있었다. 기원전 6세기경에 활약한 서정시인 스테시코로스는 전설에 따르면 처음에는 헬레네를 험담하는 시를 썼기 때문에 맹인이 되었지만, 곧 전언을 철회하는 시(파리노디아)를 짓자마자 시력이 회복되었다고 한다.[7][8]

에우리피데스는 헬레네를, 남편을 배신하고 그리스 전체를 전쟁에 휘말리게 한 악녀가 아니라, 정숙한 아내로 묘사하고 있다.[26] 헬레네는 이집트에 머물면서 남편 메넬라오스에 대한 정절을 잃지 않았으며, 지금도 남편에 대한 그리움을 품고 있다. 그러나 헬레네는 자신의 가짜가 파리스에게 유혹당했기 때문에, 전쟁으로 많은 생명이 희생되었고, 자신의 악평이 그리스 전역의 사람들에게 미움을 받고 있는 것을 고뇌하고 있다.

여기에는 이집트에서 보호받고 있는 진짜 헬레네와 트로이에 건너간 가짜 헬레네의 대립 구조 외에도, 이름과 실체의 대립 구조가 명확하게 드러난다.[27][28] 사람들은 실제 헬레네가 아닌, 트로이에 건너간 환영을 헬레네로 인식한다. 에우리피데스는 이처럼 "이름에 실체가 따르지 않는" 상태, 즉 어떤 인물에 대한 세간의 평판과 실제 인물상이 크게 괴리되어 있는 모습을 표현하고 있다.[27]

에우리피데스는 헬레네 자신의 대사를 통해 "이름은 어디에나 있을 수 있지만, 몸은 그렇지 않습니다."(588행)라고 표현하며 이러한 상태가 필연적으로 많은 오해를 낳는다고 말한다. 그리스인과 트로이아인이 전장에서 서로 죽고 죽이는 싸움을 벌여, 결국 많은 피가 흘러나오게 된 것은 환영의 헬레네를 진짜라고 믿어 의심치 않았기 때문이다. 극중에 등장하는 테우크로스는 함락된 트로이에서 가짜 헬레네를 본 것으로 헬레네의 실체를 알았다고 믿고 있기 때문에, 이집트에서 진짜 헬레네와 조우하고서도 헬레네라고 인식하지 못한다.[27] 이에 대해 헬레네는 테우크로스가 본 헬레네가 정말 진짜였는지 의문을 제기한다. 이처럼 에우리피데스는 우리의 인식이 사실 불확실하며, 그것을 맹목적으로 믿는 것의 위험성을 그리고 있다.[29]

5. 2. 전쟁의 무의미함

시켈리아 원정 이후 쓰여진 ''헬레네''에서 아테네는 이 원정에서 엄청난 패배를 겪었다.[1] 동시에 소피스트들, 즉 철학과 수사학을 직업에 통합한 교사들의 운동이 전통적인 가치와 종교적 신념에 의문을 제기하기 시작했다.[1] 이러한 배경 속에서 에우리피데스는 이 희곡을 통해 전쟁을 모든 악의 근원으로 여기며 가혹하게 비난했다.[1]5. 3. 여성의 주체성

에우리피데스는 헬레네를 통해 전통적인 여성상에 도전한다. 헬레네는 수동적인 피해자가 아니라, 자신의 운명을 스스로 결정하는 주체적인 인물로 그려진다. 17년 동안 남편 메넬라오스를 기다리며 정절을 지키고, 메넬라오스와의 맹세를 통해 굳건한 신뢰를 보여준다.[2]헬레네는 트로이 전쟁의 원인이라는 오명에도 불구하고, 자신의 명예와 진실을 지키기 위해 적극적으로 노력한다. 그녀는 자신을 둘러싼 오해와 비난에 맞서 싸우며, 남성 중심적인 사회에서 여성의 목소리를 당당하게 드러낸다. 고향으로 돌아가기 위한 계획을 주도하고, 남편의 계획을 거부하는 등 지적이고 독립적인 면모를 보인다.[2]

극 중에서 헬레네는 결혼한 여성(튄에)이자 미혼 여성(파르테노스)의 이중적인 정체성을 지닌다. 이는 명부의 여왕 페르세포네와 유사한데, 페르세포네 신화는 여성이 결혼을 통해 겪는 사회적 지위 변화를 상징한다.[34] 헬레네는 페르세포네처럼 납치되어 이집트(명부)로 끌려왔다가, 결국 스파르타로 돌아간다는 점에서 페르세포네와 겹쳐진다.[35],[39]

6. 작품의 해석

에우리피데스의 '헬레네'는 단순한 로맨스 극이 아니라, 존재론적, 인식론적인 문제를 제기하는 작품으로 해석될 수 있다. 윌리엄 앨런(William Allan), 피터 H. 부리안(Peter H. Burian) 등 여러 연구자들은 이 작품이 두 명의 헬레네를 둘러싼 문제를 다룬다고 지적한다.[34]

특히, 여성의 신화적 원형으로서 페르세포네 신화가 헬레네와 겹쳐진다는 점이 주목할 만하다. 고대 그리스에서 여성의 사회적 지위는 미혼 여성인 파르테노스(παρθένος)와 기혼 여성인 튀네(γυνή)로 나뉘었다. 헬레네는 메넬라오스와 결혼하여 딸 헤르미오네를 낳았기에 튀네에 속하지만, 메넬라오스를 떠나 있는 동안에는 파르테노스로 묘사된다. 즉, 헬레네는 튀네에서 파르테노스로 이행하며, 극은 헬레네가 다시 메넬라오스의 아내로서 튀네의 지위를 회복하는 과정을 그린다.

극 중 테오클리메노스의 어머니인 프사마테 역시 헬레네와 유사한 상황에 놓인다. 그녀는 "바다의 처녀들(τῶν κατ' οἶδμα παρθένωνel) 중 한 명"으로 불리며, 아이아코스를 떠나 이집트 왕 프로테우스와 결혼했다. 이는 결혼 경험이 있지만 프로테우스와 결혼할 당시에는 파르테노스였음을 의미하며, 메넬라오스를 떠나 테오클리메노스에게 청혼받는 헬레네의 상황과 일치한다.

이러한 이중성은 헬레네가 명부의 여왕 페르세포네와 겹쳐지면서 더욱 두드러진다. 제2 스타시몬에서 언급되는 페르세포네 신화는[34] 여성이 결혼을 통해 파르테노스에서 튀네로 이행하는 것을 상징한다. 페르세포네는 하데스에게 납치되어 아내가 된 후 명부와 지상을 오가며 이러한 이행을 반복한다.[35]

헬레네와 페르세포네 신화의 유사성은 여러 연구자들에 의해 지적되었다. 예를 들어, 『호메로스 찬가』의 「데메테르 찬가」에서 페르세포네가 꽃을 꺾다가 하데스에게 납치되는데,[36][37] 헬레네 역시 꽃을 꺾다가 헤르메스에게 납치된다.[38]

또한, 극 중 이집트는 명부의 이미지가 강하게 나타난다.[39] 헬레네는 프로테우스의 묘에 숨고,[40] 테우크로스는 테오클리메노스의 왕궁을 플루토스의 왕궁에 비유한다.[41] 테오클리메노스의 이름은 하데스의 별칭인 '클리메노스'를 연상시키며,[39] 헬레네는 세이렌에게 말을 걸 때 페르세포네의 이름을 언급한다.[42] 헬레네는 이미 메넬라오스와 결혼했기에 페르세포네와의 평행 관계는 부분적이지만, 파르테노스였던 페르세포네처럼 명부와 같은 이집트로 납치되어 끌려왔다가, 결국 스파르타로 떠난다는 점에서 유사성을 보인다.[39]

참조

[1]

서적

Euripides' Escape-Tragedies: A Study of Helen, Andromeda, and Iphigenia among the Taurians

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[2]

간행물

‘Third cheerleader from the left’: from Homer’s Helen to Helen of Troy

https://doi.org/10.1[...]

[3]

문서

細井敦子解説、p.362。

[4]

서적

ギリシア・ローマ神話辞典

[5]

문서

細井敦子解説、p.366。

[6]

문서

浜本裕美 2015年、p.1。

[7]

문서

プラトン『パイドロス』243A-B。

[8]

문서

『スーダ』ステシコロスの項。

[9]

문서

エウリピデス『エレクトラ』1280行-1283行。

[10]

문서

ヘシオドス断片298(リュコプローン『アレクサンドラ』822行)。

[11]

문서

プラトン『国家』9巻586C。

[12]

문서

ステシコロス断片(プラトン『パイドロス』243A-Bによる引用)。

[13]

문서

オクシュリュンコス・パピルス、2506 fr. 26 col. i。

[14]

문서

『イリアス』5巻443行-453行。

[15]

문서

ピンダロス『ピューティア祝勝歌』第2歌26行-41行。

[16]

문서

アポロドロス、摘要(E)1・20。

[17]

문서

ルキアノス『神々の対話』6。

[18]

문서

『オデュッセイアー』4巻351行-586行。

[19]

문서

『オデュッセイアー』4巻221行-233行。

[20]

문서

ヘロドトス、2巻114‐115。

[21]

문서

ヘロドトス、2巻118‐119。

[22]

문서

細井敦子解説、p.362。

[23]

문서

浜本裕美 2015年、p.1-2。

[24]

문서

浜本裕美 2015年、p.2。

[25]

문서

浜本裕美 2015年、p.7。

[26]

문서

丹下和彦、1994年、p.85。

[27]

문서

丹下和彦、1994年、p.90。

[28]

문서

細井敦子解説、p.365。

[29]

문서

浜本裕美 2015年、p.8。

[30]

문서

浜本裕美 2015年、p.3。

[31]

문서

エウリピデス『ヘレネ』6行。

[32]

문서

エウリピデス『ヘレネ』4行-15行。

[33]

문서

浜本裕美 2015年、p.4。

[34]

문서

エウリピデス『ヘレネ』1342行-1346行。

[35]

문서

浜本裕美 2015年、p.4。

[36]

서적

『ホメロス風讃歌』第2歌「デメテル讃歌」

[37]

서적

『ホメロス風讃歌』第2歌「デメテル讃歌」

[38]

서적

エウリピデス『ヘレネ』

[39]

간행물

2015

[40]

서적

エウリピデス『ヘレネ』

[41]

서적

エウリピデス『ヘレネ』

[42]

서적

エウリピデス『ヘレネ』

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com