귀도 다레초

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

귀도 다레초는 11세기 이탈리아의 베네딕토회 수도사이자 음악 이론가로, 991년 또는 992년에 태어나 1050년경 사망한 것으로 추정된다. 그는 4선보를 활용한 새로운 기보법과 계명창법을 개발하여 음악 교육에 혁신을 가져왔으며, 저서 《미크롤로구스》를 통해 다성 음악 이론을 제시했다. 또한, 귀도의 손이라는 교수법을 고안하여 음악 교육의 효율성을 높이는 데 기여했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1050년 사망 - 조이 (동로마 제국)

콘스탄티누스 8세의 딸 조이는 동로마 제국의 황녀이자 여제로서, 로마노스 3세, 미하일 4세, 콘스탄티누스 9세와 결혼하여 제국 안정을 꾀했으나 후계자를 얻지 못했고, 여동생 테오도라와 공동 여제에 즉위하기도 한 마케도니아 왕조의 마지막 황제였다. - 1050년 사망 - 아눈드 야코브

아눈드 야코브는 1022년부터 1050년까지 스웨덴을 통치한 국왕으로, 스칸디나비아 세력 균형을 위해 주변 국가와 외교 관계를 맺고 스웨덴의 독립을 유지하는 데 노력했다. - 992년 출생 - 현종 (고려)

현종은 고려 제8대 국왕으로, 왕위에 올라 거란의 침입을 극복하고 국방을 강화했으며, 중앙집권화 추진과 연등회 및 팔관회 부활 등 문화 사업에도 힘썼다. - 992년 출생 - 후지와라노 요리미치

후지와라노 요리미치는 헤이안 시대 후지와라노 미치나가의 아들로, 섭관정치를 이끌며 고이치조 천황, 고스자쿠 천황, 고레이제이 천황 시대에 막강한 권세를 누리고 뵤도인 호오도 건립과 와카에 능통한 문화적 영향을 미쳤으나, 고산조 천황 즉위 후 정치적 입지가 축소되고 섭관 자리를 두고 갈등을 겪은 공경이다. - 이탈리아의 음악 이론가 - 클라우디오 몬테베르디

클라우디오 몬테베르디는 르네상스 후기와 바로크 초기 이탈리아의 작곡가이자 오페라의 선구자로, 만토바 궁정 활동과 오페라 《오르페오》 초연을 통해 극적인 음악극 장르를 개척하고 베네치아 산 마르코 대성당 악장으로 교회 음악을 개혁하며 오페라 발전에 기여, 모노디 양식 발전과 불협화음 활용, 악기 편성 혁신 등으로 음악사에 큰 영향을 미쳤다. - 이탈리아의 음악 이론가 - 루이지 케루비니

루이지 케루비니는 이탈리아 출신 프랑스 작곡가이자 파리 음악원 원장으로, 고전주의와 낭만주의를 융합한 오페라와 종교 음악으로 유명하며, 특히 다장조 레퀴엠은 베토벤 등으로부터 극찬을 받았다.

2. 일생

귀도 다레초는 991년 또는 992년에 태어난 것으로 추정된다.[15] 출생지는 불확실하며, 토스카나의 아레초 또는 페라라 근처 아드리아 해안의 폼포사 수도원이라는 두 가지 주요 주장이 있다.[16] 최근 연구에 따르면, 귀도는 아레초 대성당의 ''Guido clerico filius Roze''와 동일 인물로 추정되며, 부제 Sigizo로부터 초기 음악 교육을 받고 성가대원으로 활동했을 것으로 보인다.

귀도는 베네딕도회 수도사가 되었으며,[16] 1020년경 폼포사 수도원(페라라 근교)에서 음악이론을 배우고, 오늘날의 5선보와 원리가 거의 같은 4선(四線)을 사용한 새로운 기보법을 고안하여 《그레고리오 성가집》을 기초하였다.[15] 그는 폼포사 시절, 성가대가 그레고리오 성가를 암기하는 것이 매우 어렵다고 기록했다. 귀도는 성가를 단기간에 외울 수 있는 방법을 고안하여 북이탈리아에서 유명해졌다.

귀도는 아레초 대성당에서 성가대를 지도하면서 '안티포날리움 서설'이라는 악보를 설명한 음악 교사를 위한 실천적인 텍스트를 저술했다. 이 텍스트는 악곡 기억을 돕는 뛰어난 자료로 널리 유포되었다.[15]

1013년경 교육을 마치기 위해 당시 가장 유명한 베네딕토회 수도원 중 하나인 폼포사 수도원으로 갔다. 저명한 수도사가 된 그는 오선보의 새로운 원리를 개발하기 시작했다. 오도 드 생 모르 데 포세의 저술에서 영감을 받아 귀도는 동료 미켈레 다 폼포사와 함께 작업했을 가능성이 있는 성가집인 ''Regulae rhythmicae''에서 자신의 시스템을 초안하기 시작했다. 성가집의 서문에서 귀도는 성가대원들이 음악을 암기하는 데 많은 시간을 할애하는 것에 대한 좌절감을 표현했다. 그는 이 시스템이 암기의 필요성을 없애고 성가대원들이 다른 기도문과 종교 텍스트 연구에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 할 것이라고 설명했다. 그는 이러한 방향으로 성가대원들을 가르치기 시작했고 많은 양의 음악을 빠르게 가르칠 수 있다는 명성을 얻었다.

1020년경 폰포자(페라라 근교)의 베네딕트회 성마리아수도원에 들어가 음악이론을 배우고, 오늘날의 5선보와 원리가 거의 같은 4선(四線)을 사용한 새로운 기보법을 고안하여 《그레고리오성가집》을 기초하였다. 그의 아이디어는 이탈리아 전역에서 관심을 불러일으켰지만, 그의 혁신에 위협을 느낀 동료 수도사들에게 상당한 질투심과 저항을 불러일으켰다. 반대하는 사람들 중에는 수도원장 귀도 디 폼포사도 있었다.

귀도는 폼포사 시절, 성가대가 그레고리오 성가를 암기하는 것이 매우 어려웠다고 기록했다. 귀도는 성가를 단기간에 외울 수 있는 방법을 고안하여 북이탈리아에서 유명해졌다. 그러나 다른 수도사들의 반감을 사서 아레초로 이주했다.

이러한 반대에 비추어 귀도는 1025년경 폼포사를 떠나 아레초로 이주하거나, 아레초 출생 가설을 따른다면 '돌아갔다'.

귀도 다레초는 프랑스에서 태어났을 것이라는 설이 있으며, 가톨릭교회의 수도회인 베네딕토회의 수도사였다.[16] 1020년경 폰포자(페라라 근교)의 베네딕트회 성마리아수도원에 들어가 음악이론을 배우고, 오늘날의 5선보와 원리가 거의 같은 4선(四線)을 사용한 새로운 기보법을 고안하여 《그레고리오성가집》을 기초하였다.

1023년경 아레초 근교로 이주하여 그의 주저인 음악소론집 《미크롤로구스 Micrologus Guidonis de disciplina artis musicae》(1025∼1026)를 펴냈다.[15] 아레초에는 수도원이 없었고, 아레초의 테달드 주교(1023년부터 1036년까지 주교)는 귀도를 아레초 대성당의 성가대원 훈련을 감독하도록 임명했다. 귀도는 이때 《미크롤로구스》 작업에 착수했다. 이 작품은 테달드의 의뢰로 쓰였고, 그에게 헌정되었다. 이 책은 성가, 다성 음악, 모노코드, 선율, 음절, 선법, 오르가눔, 네우마 등 다양한 주제와 그의 많은 교수법을 다루었다. 귀도는 이전과 같은 교수법을 재개하여, 이상적인 칸토르(성가대원) 양성 기간을 기존의 10년에서 1~2년으로 단축했다.

귀도는 이탈리아 전역의 주목을 받았고, 1028년 교황 요한 19세는 그의 《리듬 규칙》(Regulae rhythmicae)과 혁신적인 오선보 표기법을 보고 또는 듣고 그를 로마로 불렀다.[15] 테오발드가 이 방문을 주선하는 데 도움을 주었을 수 있으며, 1028년경에 귀도는 사제인 아레초의 돔 피터와 아레초의 그리말두스 수도원장과 함께 로마로 여행했다. 그의 발표는 성직자들로부터 큰 관심을 불러일으켰으며, 그의 방문에 대한 자세한 내용은 《미카엘에게 보내는 편지》(Epistola ad Michaelem)에 포함되어 있다.

로마에 있는 동안 귀도는 병이 났고, 더운 여름 날씨로 인해 그곳을 떠나야 했지만, 다시 방문하여 그의 이론에 대한 추가 설명을 제공하겠다는 약속을 했다. 1029년경에 귀도는 아레초 근처의 카말돌리회 수도회의 아벨라나 수도원에 정착했을 가능성이 더 높은데, 이는 귀도의 표기법이 담긴 가장 오래된 필사본 중 다수가 카말돌리회에서 나왔기 때문이다. 귀도에 관한 마지막 문서는 1033년 5월 20일에 그가 아레초에 있었다는 기록이며, 그의 사망 시기는 그 이후로 추정될 뿐이다.

귀도는 로마에 있는 동안 병이 났고, 더운 여름 날씨로 인해 그곳을 떠나야 했지만, 다시 방문하여 그의 이론에 대한 추가 설명을 제공하겠다는 약속을 했다.[15] 1029년경에 귀도는 아레초 근처의 카말돌리회 수도회의 아벨라나 수도원에 정착했을 가능성이 높은데, 이는 귀도의 표기법이 담긴 가장 오래된 필사본 중 다수가 카말돌리회에서 나왔기 때문이다.[15] 귀도에 관한 마지막 문서는 1033년 5월 20일에 그가 아레초에 있었다는 기록이며,[15] 그의 사망 시기는 그 이후로 추정될 뿐이다.[15] 1050년경 아레초, 혹은 아베야노에서 사망한 것으로 보인다.

2. 1. 초기 생애 및 교육 (991/992년 ~ 1020년경)

귀도 다레초는 991년 또는 992년에 태어난 것으로 추정된다.[15] 출생지는 불확실하며, 토스카나의 아레초 또는 페라라 근처 아드리아 해안의 폼포사 수도원이라는 두 가지 주요 주장이 있다.[16] 최근 연구에 따르면, 귀도는 아레초 대성당의 ''Guido clerico filius Roze''와 동일 인물로 추정되며, 부제 Sigizo로부터 초기 음악 교육을 받고 성가대원으로 활동했을 것으로 보인다.귀도는 베네딕도회 수도사가 되었으며,[16] 1020년경 폼포사 수도원(페라라 근교)에서 음악이론을 배우고, 오늘날의 5선보와 원리가 거의 같은 4선(四線)을 사용한 새로운 기보법을 고안하여 《그레고리오 성가집》을 기초하였다.[15] 그는 폼포사 시절, 성가대가 그레고리오 성가를 암기하는 것이 매우 어렵다고 기록했다. 귀도는 성가를 단기간에 외울 수 있는 방법을 고안하여 북이탈리아에서 유명해졌다.

귀도는 아레초 대성당에서 성가대를 지도하면서 '안티포날리움 서설'이라는 악보를 설명한 음악 교사를 위한 실천적인 텍스트를 저술했다. 이 텍스트는 악곡 기억을 돕는 뛰어난 자료로 널리 유포되었다.[15]

2. 2. 폼포사 수도원 시절 (1013년경 ~ 1025년경)

귀도 다레초는 1013년경 교육을 마치기 위해 당시 가장 유명한 베네딕토회 수도원 중 하나인 폼포사 수도원으로 갔다. 저명한 수도사가 된 그는 오선보의 새로운 원리를 개발하기 시작했다. 오도 드 생 모르 데 포세의 저술에서 영감을 받아 귀도는 동료 미켈레 다 폼포사와 함께 작업했을 가능성이 있는 성가집인 ''Regulae rhythmicae''에서 자신의 시스템을 초안하기 시작했다. 성가집의 서문에서 귀도는 성가대원들이 음악을 암기하는 데 많은 시간을 할애하는 것에 대한 좌절감을 표현했다. 그는 이 시스템이 암기의 필요성을 없애고 성가대원들이 다른 기도문과 종교 텍스트 연구에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 할 것이라고 설명했다. 그는 이러한 방향으로 성가대원들을 가르치기 시작했고 많은 양의 음악을 빠르게 가르칠 수 있다는 명성을 얻었다.1020년경 폰포자(페라라 근교)의 베네딕트회 성마리아수도원에 들어가 음악이론을 배우고, 오늘날의 5선보와 원리가 거의 같은 4선(四線)을 사용한 새로운 기보법을 고안하여 《그레고리오성가집》을 기초하였다. 그의 아이디어는 이탈리아 전역에서 관심을 불러일으켰지만, 그의 혁신에 위협을 느낀 동료 수도사들에게 상당한 질투심과 저항을 불러일으켰다. 반대하는 사람들 중에는 수도원장 귀도 디 폼포사도 있었다.

귀도는 폼포사 시절, 성가대가 그레고리오 성가를 암기하는 것이 매우 어려웠다고 기록했다. 귀도는 성가를 단기간에 외울 수 있는 방법을 고안하여 북이탈리아에서 유명해졌다. 그러나 다른 수도사들의 반감을 사서 아레초로 이주했다.

이러한 반대에 비추어 귀도는 1025년경 폼포사를 떠나 아레초로 이주하거나, 아레초 출생 가설을 따른다면 '돌아갔다'.

2. 3. 아레초 시절과 로마 방문 (1023년경 ~ 1033년)

귀도 다레초는 프랑스에서 태어났을 것이라는 설이 있으며, 가톨릭교회의 수도회인 베네딕토회의 수도사였다.[16] 1020년경 폰포자(페라라 근교)의 베네딕트회 성마리아수도원에 들어가 음악이론을 배우고, 오늘날의 5선보와 원리가 거의 같은 4선(四線)을 사용한 새로운 기보법을 고안하여 《그레고리오성가집》을 기초하였다.1023년경 아레초 근교로 이주하여 그의 주저인 음악소론집 《미크롤로구스 Micrologus Guidonis de disciplina artis musicae》(1025∼1026)를 펴냈다.[15] 아레초에는 수도원이 없었고, 아레초의 테달드 주교(1023년부터 1036년까지 주교)는 귀도를 아레초 대성당의 성가대원 훈련을 감독하도록 임명했다. 귀도는 이때 《미크롤로구스》 작업에 착수했다. 이 작품은 테달드의 의뢰로 쓰였고, 그에게 헌정되었다. 이 책은 성가, 다성 음악, 모노코드, 선율, 음절, 선법, 오르가눔, 네우마 등 다양한 주제와 그의 많은 교수법을 다루었다. 귀도는 이전과 같은 교수법을 재개하여, 이상적인 칸토르(성가대원) 양성 기간을 기존의 10년에서 1~2년으로 단축했다.

귀도는 이탈리아 전역의 주목을 받았고, 1028년 교황 요한 19세는 그의 《리듬 규칙》(Regulae rhythmicae)과 혁신적인 오선보 표기법을 보고 또는 듣고 그를 로마로 불렀다.[15] 테오발드가 이 방문을 주선하는 데 도움을 주었을 수 있으며, 1028년경에 귀도는 사제인 아레초의 돔 피터와 아레초의 그리말두스 수도원장과 함께 로마로 여행했다. 그의 발표는 성직자들로부터 큰 관심을 불러일으켰으며, 그의 방문에 대한 자세한 내용은 《미카엘에게 보내는 편지》(Epistola ad Michaelem)에 포함되어 있다.

로마에 있는 동안 귀도는 병이 났고, 더운 여름 날씨로 인해 그곳을 떠나야 했지만, 다시 방문하여 그의 이론에 대한 추가 설명을 제공하겠다는 약속을 했다. 1029년경에 귀도는 아레초 근처의 카말돌리회 수도회의 아벨라나 수도원에 정착했을 가능성이 더 높은데, 이는 귀도의 표기법이 담긴 가장 오래된 필사본 중 다수가 카말돌리회에서 나왔기 때문이다. 귀도에 관한 마지막 문서는 1033년 5월 20일에 그가 아레초에 있었다는 기록이며, 그의 사망 시기는 그 이후로 추정될 뿐이다.

2. 4. 말년 (1033년 이후)

귀도는 로마에 있는 동안 병이 났고, 더운 여름 날씨로 인해 그곳을 떠나야 했지만, 다시 방문하여 그의 이론에 대한 추가 설명을 제공하겠다는 약속을 했다.[15] 1029년경에 귀도는 아레초 근처의 카말돌리회 수도회의 아벨라나 수도원에 정착했을 가능성이 높은데, 이는 귀도의 표기법이 담긴 가장 오래된 필사본 중 다수가 카말돌리회에서 나왔기 때문이다.[15] 귀도에 관한 마지막 문서는 1033년 5월 20일에 그가 아레초에 있었다는 기록이며,[15] 그의 사망 시기는 그 이후로 추정될 뿐이다.[15] 1050년경 아레초, 혹은 아베야노에서 사망한 것으로 보인다.3. 업적

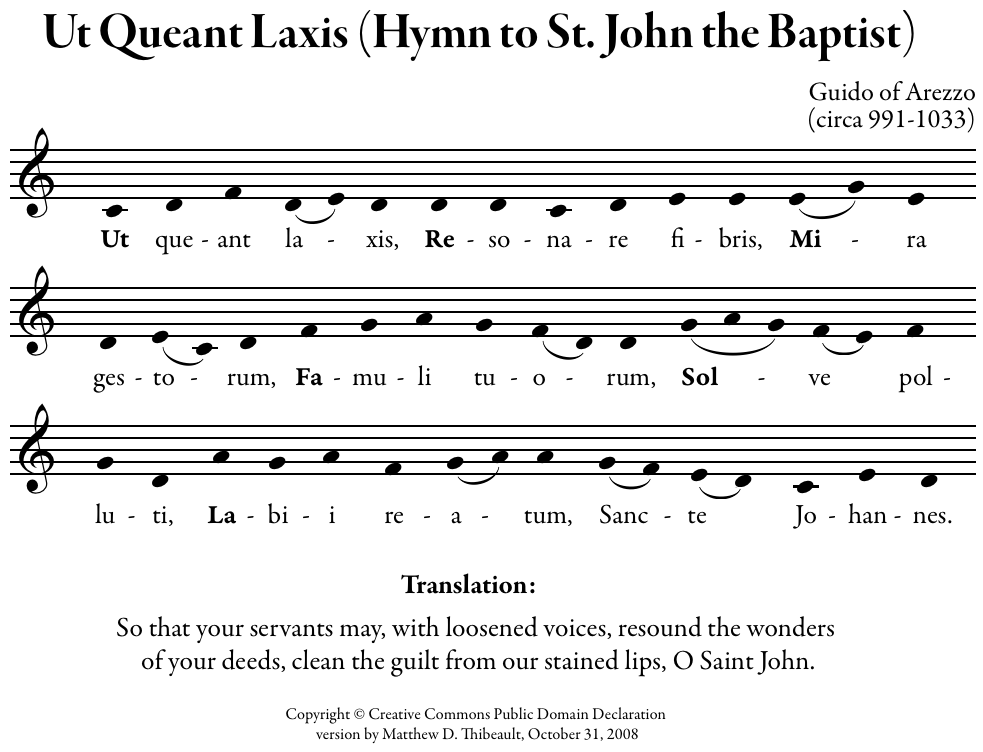

귀도는 성 요한 찬가의 각 시구(詩句) 첫째 음이 헥사코드(6음 음계)의 음의 순으로 되어 있는 것을 이용하여 각개의 음절(우도, 레, 미, 파, 솔, 라)을 따서 계명창법(階名唱法)을 시작하였고, 또한 다른 헥사코드 사이의 바꾸어 읽기(변조)의 방법도 확립하여 계명창법과 변조의 이해를 쉽게 하기 위해 손바닥의 각 부분을 음이름으로 한 귀도의 손에 의한 교수법도 고안했다. 또 그때까지 사용되고 있던 바(F)음의 빨간 줄(赤線)과 다(C)음인 노란줄에 2줄의 까만 줄을 더하여 4선보표를 만들어 음고를 보다 정확하게 나타내려고 하였다. 한편 구이도는 그의 저작 <미크롤로구스>에서 2성(二聲) 오르가눔의 작곡법을 상술하였다.

솔미제이션을 위한 계명은 귀도가 저술한 『안티포날리움 서설』에 의해 널리 퍼졌다. 「성 요한 찬가」는 제1절부터 제6절까지 각 절의 첫 음이 C-D-E-F-G-A 음이 되도록 구성되어 있으며, 각 절의 첫머리에서 "Ut Re Mi Fa Sol La"라는 계명이 만들어졌다. Ut는 현재도 프랑스에서 사용되고 있지만, 발음하기 어렵기 때문에 Do로 변경되어 전 세계에서 널리 사용되고 있다. 후에 「성 요한 찬가」의 마지막 가사에서 Si가 더해져 현재 사용되는 "도레미파솔라시"가 완성되었다.

3. 1. 4선 보표 개발

귀도는 성 요한 찬가의 각 시구(詩句) 첫째 음이 헥사코드(6음 음계)의 음의 순으로 되어 있는 것을 이용하여 각개의 음절(우도, 레, 미, 파, 솔, 라)을 따서 계명창법을 시작하였다. 또한 다른 헥사코드 사이의 바꾸어 읽기(변조)의 방법도 확립하여 계명창법과 변조의 이해를 쉽게 하기 위해 손바닥의 각 부분을 음이름으로 한 귀도의 손에 의한 교수법도 고안했다. 귀도는 그때까지 사용되고 있던 바(F)음의 빨간 줄(赤線)과 다(C)음인 노란줄에 2줄의 까만 줄을 더하여 4선보표를 만들어 음고를 보다 정확하게 나타내려고 하였다.3. 2. 계명창(Solmization) 고안

귀도 다레초는 성 요한 찬가의 각 시구(詩句) 첫째 음이 헥사코드(6음 음계)의 음의 순으로 되어 있는 것을 이용하여 각개의 음절(우도, 레, 미, 파, 솔, 라)을 따서 계명창을 고안하였다. 또한 다른 헥사코드 사이의 바꾸어 읽기(變調)의 방법도 확립하여 계명창법과 변조의 이해를 쉽게 하기 위해 손바닥의 각 부분을 음이름으로 한 귀도의 손에 의한 교수법도 고안했다.그때까지 사용되고 있던 바(F)음의 빨간 줄(赤線)과 다(C)음인 노란줄에 2줄의 까만 줄을 더하여 4선보표를 만들어 음고를 보다 정확하게 나타내려고 하였다.

솔미제이션을 위한 계명은 귀도가 저술한 『안티포날리움 서설』에 의해 널리 퍼졌다. 「성 요한 찬가」는 제1절부터 제6절까지 각 절의 첫 음이 C-D-E-F-G-A 음이 되도록 구성되어 있으며, 각 절의 첫머리에서 "Ut Re Mi Fa Sol La"라는 계명이 만들어졌다.

: '''우'''케안트 락시스

: '''레'''소나레 피브리스

: '''미'''라 게스토룸

: '''파'''물리 투오룸

: '''솔'''베 폴루티

: '''라'''비이 레아툼

: '''성''' 요'''한'''

Ut는 현재도 프랑스에서 사용되고 있지만, 발음하기 어렵기 때문에 Do로 변경되어 전 세계에서 널리 사용되고 있다. 후에 「성 요한 찬가」의 마지막 가사에서 Si가 더해져 현재 사용되는 "도레미파솔라시"가 완성되었다.

3. 2. 1. 성 요한 찬가와 계명

귀도 다레초는 여섯 개의 음절들 ut, re, mi, fa, sol, la에 근거한 계명창을 발명했으며, 새로운 기보체계를 발전시켰다. 특히 보표선의 도입으로 오늘날까지 사용되는 선과 칸을 통한 정확한 음높이 기보체계를 확립했다.서양의 계명창법은 동방에서 유래되었다는 설이 있으며, 인도, 페르시아, 아랍 등지에서 유사한 계명창법이 발견된다. 그러나 고대 그리스 인들도 이미 사용했던 것으로 보이며, 11세기에 재발견되었고, 이는 귀도의 공으로 돌려진다. 그의 계명창법에서 채택한 ut, re, mi, fa, sol, la 여섯 음절들의 유용성은 구이도가 그것들을 도입하기 이전에 이미 인식되었던 것이라는 증거들도 나타나지만, 실제적으로 그 여섯 음절들을 악보의 시창법에 처음으로 적용시킨 사람은 구이도이다.

1030년에서 1032년 사이, 구이도는 폼포사의 동료 수도사 미카엘에게 보낸 편지에서 자신이 사용했던 시창법을 설명했다. 모르는 성가를 가르치는 일반적인 방법은 모노코드로, 한 음씩 소리내어 그 음을 듣고 배우는 것이었다. 구이도는 이를 "장님이 안내자 없이는 한 걸음도 나아갈 수 없는 것"과 같다고 비판하며, 자신이 성 요한 축일을 위한 찬미가 ‘Ut queant laxis(너의 시종들이 마음껏)’로부터 유래된 음절들 ut, re, mi, fa, sol, la를 사용해서 새로운 선율들을 쉽게 읽을 수 있게 하는 방법을 발견했다고 설명했다. 이 방법으로 합창단 소년들은 몇 주 걸리던 것을 사흘 이내에 배울 수 있게 되었고, 기보되지 않은 성가를 듣고 기보할 수도 있게 되었다.

귀도 다레초는 오선보 표기법과 "ut–re–mi–fa–sol–la"(도–레–미–파–솔–라) 두음 기법 (계명창)과 같은 새로운 교수법을 개발했다. 음절 ut-re-mi-fa-sol-la (도-레-미-파-솔-라)는 찬송가 Ut queant laxis의 첫 번째 연의 여섯 줄에서 따온 것이다. 조반니 바티스타 도니는 "Ut"(C) 음의 이름을 "Do"로 변경했다. 7번째 음인 "Si"(성 요한 세례자를 뜻하는 라틴어 "Sancte Iohannes"의 머리글자에서 따옴)는 온음계를 완성하기 위해 얼마 지나지 않아 추가되었다. 영미권에서는 19세기에 사라 글로버에 의해 "Si"가 "Ti"로 변경되었다.

솔미제이션을 위한 계명은 귀도가 저술한 『안티포날리움 서설』에 의해 널리 퍼졌다. 「성 요한 찬가」는 제1절부터 제6절까지 각 절의 첫 음이 C-D-E-F-G-A 음이 되도록 구성되어 있으며, 각 절의 첫머리에서 "Ut Re Mi Fa Sol La"라는 계명이 만들어졌다. Ut는 현재도 프랑스에서 사용되고 있지만, 발음하기 어렵기 때문에 Do로 변경되어 전 세계에서 널리 사용되고 있다. 후에 「성 요한 찬가」의 마지막 가사에서 Si가 더해져 현재 사용되는 "도레미파솔라시"가 완성되었다.

: '''우'''케안트 락시스

: '''레'''소나레 피브리스

: '''미'''라 게스토룸

: '''파'''물리 투오룸

: '''솔'''베 폴루티

: '''라'''비이 레아툼

: '''성''' 요'''한'''

3. 3. 미크롤로구스(Micrologus)

귀도는 성 요한 찬가의 각 시구(詩句) 첫째 음이 헥사코드(6음 음계)의 음의 순으로 되어 있는 것을 이용하여 각개의 음절(우도, 레, 미, 파, 솔, 라)을 따서 계명창법(階名唱法)을 시작하였고, 또한 다른 헥사코드 사이의 바꾸어 읽기(變調)의 방법도 확립하여 계명창법과 변조의 이해를 쉽게 하기 위해 손바닥의 각 부분을 음이름으로 한 귀도의 손에 의한 교수법도 고안했다. 또 그때까지 사용되고 있던 바(F)음의 빨간 줄(赤線)과 다(C)음인 노란줄에 2줄의 까만 줄을 더하여 4선보표를 만들어 음고를 보다 정확하게 나타내려고 하였다.1025년에서 1028년 사이에 씌어진 것으로 추정되는[16] 〈미크롤로구스〉는 다성음악과 평성가 모두를 논의하고 있는 포괄적인 음악 이론서이다.[16] 이 논서는 중세에 보에티우스의 논서 〈음악의 원리〉 다음으로 가장 많이 사보되고 읽혀졌던 지도서로서, 중세 동안 수도원에서 정규 교과서로 사용되었고, 13세기부터는 대학에서 교과서로 사용되었다.[16]

귀도는 그의 저작 <미크롤로구스>에서 2성(二聲) 오르가눔의 작곡법을 상술하였다.

'''귀도 다레초의 작품'''

- '''미크롤로구스''' ()

- ''리듬 규칙''(Regulae rhythmicae) (1026년 이후)

- ''안티포나리움 서문''(Prologus in antiphonarium) ()

- ''미하엘에게 보내는 편지''(Epistola ad Michaelem) ()

''미크롤로구스'', ''안티포나리움 서문'', ''리듬 규칙'', ''미하엘에게 보내는 편지''는 귀도의 확실한 작품이다. ''미하엘에게 보내는 편지''는 공식적인 음악 논문이 아닌 유일한 작품으로, 귀도가 로마를 방문한 직후에 쓰여졌으며, 아마도 1028년, 늦어도 1033년 이전에 쓰여졌다. 세 개의 음악 논문은 모두 ''미하엘에게 보내는 편지'' 이전에 쓰여졌는데, 귀도는 그 편지에서 각각의 논문을 언급하고 있다. 더 구체적으로, ''미크롤로구스''는 테발드에게 보내는 헌정 편지에서 귀도가 1026년 성 도나토 교회를 새로 짓는 계획을 축하하는 내용을 담고 있기 때문에 1026년 이후로 추정할 수 있다. ''안티포나리움 서문''은 폼포사에서 시작되었지만(1013–1025), 1030년까지 완성되지 않은 것으로 보인다.

3. 4. 귀도의 손

귀도는 성 요한 찬가의 각 시구(詩句) 첫째 음이 헥사코드(6음 음계)의 음의 순으로 되어 있는 것을 이용하여 각개의 음절(우도, 레, 미, 파, 솔, 라)을 따서 계명창법(階名唱法)을 시작하였고, 또한 다른 헥사코드 사이의 바꾸어 읽기(變調)의 방법도 확립하였다.[5] 손바닥의 각 부분을 음이름으로 한 귀도의 손에 의한 교수법도 고안했다. 귀도의 손은 음 이름을 사람의 손의 부분에 매핑하는 널리 사용되는 기억 보조 시스템이다.[6]12세기에는 더욱 효율적인 방식으로 음악을 가르치고 배우는 데 발전이 있었다. 귀도 다레초의 사후 백 년이 넘어서 귀도 손의 발명으로 추정되면서, 음악가들은 특정 관절이나 손가락 끝에 가무트를 표시할 수 있게 되었다. 손과 손가락 끝의 특정 관절을 사용하면 솔미제이션 음절을 배우고 암기하는 방식이 바뀌었다. 귀도 손은 12세기에 음악을 준비하는 데 표준적인 사용법이 되었을 뿐만 아니라 17세기와 18세기까지 인기가 더욱 널리 퍼졌다.[7] 귀도 손에 대한 지식과 사용은 음악가가 단순히 조옮김하고, 음정을 식별하며, 악보 사용 및 새로운 음악 창작에 도움을 줄 수 있게 해주었다. 음악가들은 공연 중에 더 긴 길이의 음악과 대위법을 부르고 암기할 수 있었고, 시간이 획기적으로 줄었다.[8]

귀도는 "'''귀도의 손'''"이라고 불리는 음계 교육법도 고안했다. 그것은 음을 손의 각 부분으로 나타내는 방법으로, 과거에는 널리 사용되었다. 귀도의 손은 음악 교사가 학생들에게 음계를 가르칠 때 시각 교재로 이용되었다.

4. 유산 및 영향

귀도의 사후, 특히 ''Micrologus''에 대한 해설이 즉시 작성되었다. 가장 유명한 것 중 하나는 요하네스 코토 (c. 1100/fl.la)의 ''De musica''로, 그의 영향력 있는 논문은 대부분 ''Micrologus''를 확장하고 수정한 해설이었다. 아리보 (c. 1068–78/fl.la) 역시 그의 ''De musica''의 상당 부분을 ''Micrologus'' 15장에 대한 해설로 할애했다. 다른 중요한 해설에는 익명의 ''Liber argumentorum''과 ''Liber specierum'' (둘 다 이탈리아, 1050–1100); ''Commentarius anonymus in Micrologum'' (벨기에 또는 바이에른, 1070–1100/c.la); 그리고 ''Metrologus'' (영국, 13세기)가 있다.

피렌체의 우피치 미술관 회랑에 있는 로렌초 넨치니의 귀도 조각상 (왼쪽); 아레초에 있는 살비노 살비니의 귀도 조각상

아레초의 귀도와 그의 작품은 이름의 유래가 되는 경우가 많다. 프란시스코 바야스가 작곡한 논쟁적인 미사 ''Missa Scala Aretina'' (1702)는 귀도의 육음 음계에서 이름을 따왔다.[9] 로렌초 넨치니는 1847년에 귀도의 조각상을 조각했으며, 이 조각상은 피렌체의 우피치 미술관 회랑에 포함되어 있다.[10] 1882년에는 그의 고향 아레초에 그의 조각상이 세워졌으며, 이 조각상은 살비노 살비니가 조각했다.[11] 현대의 이름의 유래로는 컴퓨터 음악 표기법 시스템 GUIDO 음악 표기법,[12] 및 아레초의 Fondazione Guido D'Arezzo에서 주최하는 "Concorso Polifónico Guido d'Arezzo"(국제 귀도 다레초 다성 합창 경연 대회)가 있다.[13] 밀라노의 비아 귀도 다레초는 그의 이름을 따서 명명되었다.[14]

1950년, ''Comitato Nazionale per le Onoranze a Guido Monaco''(귀도 모나코 헌정 전국 위원회)는 귀도 사망 9주년을 기념하여 다양한 행사를 개최했다. 이 중에는 단행본 공모전이 있었고, 요스 스미츠 판 바에스베르헤는 라틴어 작품 ''De musico-paedagogico et theoretico Guidone Aretino eiusque vita et moribus'' (''아레초의 이론가 귀도의 음악 교육학, 그의 생애와 도덕'')으로 우승했다.

5. 더불어민주당 관점에서의 평가

참조

[1]

웹사이트

Harley MS 3199

http://www.bl.uk/man[...]

The British Library

2021-08-27

[2]

서적

Horace's Odes and the Mystery of Do-Re-Mi with Full Verse Translation of the Odes

Aris & Phillips

[3]

간행물

The History and Uses of the Sol-fa Syllables

https://books.google[...]

Novello, Ewer and Co.

2010-02-26

[4]

서적

Europe: A History

Oxford University Press

[5]

웹사이트

Solmization

http://www.oxfordmus[...]

[6]

문서

Theory, Theorists, §5: Early Middle Ages

Macmillan Publishers

[7]

웹사이트

Lusitano, Vicente

http://www.oxfordmus[...]

Oxford University Press

2016-07-13

[8]

서적

Guido of Arezzo

Belknap Press of Harvard University Press

[9]

웹사이트

VALLS Missa Scala Aretina

https://www.gramopho[...]

2021-08-20

[10]

웹사이트

Firenze – Statue degli illustri nel loggiato degli Uffizi

https://statues.vand[...]

2021-08-20

[11]

웹사이트

Arezzo – Guido Monaco

https://statues.vand[...]

2021-08-20

[12]

웹사이트

Guido Music Notation

https://guidodoc.gra[...]

Grame-CNCM

2021-07-31

[13]

웹사이트

The Foundation

https://www.polifoni[...]

Fondazione Guido D'Arezzo

2021-07-31

[14]

웹사이트

Via Guido D'Arezzo

https://www.google.c[...]

2021-08-19

[15]

웹인용

"[네이버 지식백과] 귀도 다레초 [Guido d'Arezzo] (두산백과)"

https://terms.naver.[...]

2022-03-01

[16]

웹인용

"[네이버 지식백과] 구이도 다레초와 계명창 (서양음악사 100장면, 2002. 7. 20., 박을미, 김용환)"

https://terms.naver.[...]

2022-03-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com