디보로수쿠스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

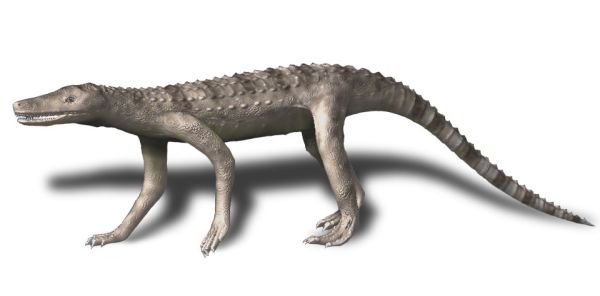

디보로수쿠스는 쥐라기 초기 중국과 동남아시아에 서식했던 멸종된 악어의 한 속이다. 몸길이는 약 1.3m로 추정되며, 날씬한 체형과 긴 꼬리, 긴 사지를 가진 육상 동물이었다. 뾰족한 주둥이와 날카로운 청각이 특징이며, 다른 악어들과 소통했을 것으로 추정된다. 1965년 중국 안후이성에서 화석이 처음 발견되었으며, 처음에는 테코돈트로 분류되었으나, 이후 스페노수키아로 재분류되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1965년 기재된 화석 분류군 - 메소사우루스

페름기에 서식한 메소사우루스는 유선형 몸체, 긴 꼬리, 물갈퀴 모양 발을 가진 수생 파충류로, 남아프리카와 남아메리카에서 발견된 화석은 대륙 이동설의 증거로 제시되며, 가늘고 긴 턱의 바늘 모양 이빨로 작은 갑각류나 플랑크톤을 섭취했을 것으로 추정된다. - 1965년 기재된 화석 분류군 - 샤라쿠스

샤라쿠스는 에오세 초기부터 마이오세 초기까지 북아메리카와 남아메리카 강에 서식하며 물고기, 파충류, 양서류, 포유류 등을 사냥했을 것으로 추정되는 멸종된 악어의 한 종류이며, 아메리카 대교환의 증거가 된다. - 쥐라기의 동물 - 크리코사우루스

크리코사우루스는 쥐라기 후기에 살았던 바다악어의 일종으로, 긴 주둥이와 톱 모양 이빨, 염분 배설 땀샘, 유선형 몸체와 지느러미 꼬리 등 바다 생활에 적응한 특징을 가진다. - 쥐라기의 동물 - 스테네오사우루스

스테네오사우루스는 쥐라기 초기에 동부 대서양에 서식했던 바다악어의 일종으로, 큰 두개골, 뼈의 돌기, 염분 배출 기능이 특징이며, 모식종인 'S. 로스트로마요르'가 인정되었으나 속 'Steneosaurus'는 무효명이 되었다. - 쥐라기의 파충류 - 운도로사우루스

운도로사우루스는 후기 쥐라기 시대에 살았던 해양 파충류로, 불완전하게 융합된 좌골치골과 강한 치열을 가지고 있으며, 삼각형 이빨로 해양 생물을 잡아먹는 육식성 포식자로 추정되지만, 계통 발생적 위치는 아직 논쟁 중이다. - 쥐라기의 파충류 - 크리코사우루스

크리코사우루스는 쥐라기 후기에 살았던 바다악어의 일종으로, 긴 주둥이와 톱 모양 이빨, 염분 배설 땀샘, 유선형 몸체와 지느러미 꼬리 등 바다 생활에 적응한 특징을 가진다.

2. 특징

디보로수쿠스는 작은 크기의 악어형류로, 전체 몸길이는 약 1.3m 정도로 추정된다.[3][7] 현생 악어와는 달리 주로 육상에서 생활했으며,[3] 날씬한 몸과 긴 다리, 긴 꼬리를 가진 모습이었다.[3][7]

가장 두드러진 특징 중 하나는 매우 발달된 청각 기관이다. 이낭 구조가 현생 악어와 유사하여 청력이 뛰어났을 것으로 보이며,[7] 이를 이용해 소리를 내어 동족 간에 음파로 의사소통했을 가능성이 높다.[3][7]

위턱의 전상악골과 상악골 사이에는 아래턱의 큰 이빨이 들어갈 수 있는 작은 구멍(틈새)이 있는 등 독특한 이빨 구조를 가졌다.[3][7] 두개골 꼭대기에는 여러 개의 작은 능선이 있었고,[3][7] 등에는 두 줄의 골판이 있었다.[3] 먹이로는 당시 함께 서식했던 물고기나 작은 동물들을 주로 사냥하는 육식성이었을 것으로 추정된다.

2. 1. 형태

''디보트로수쿠스''는 전체 몸길이가 약 1.3m로 추정되는 비교적 작은 동물이었다.[7][3] 한 표본(IVPP V 7907)의 두개골 길이는 164mm였다.[3][7] 전체적으로 날씬한 몸매에 긴 꼬리와 긴 다리를 가졌으며, 뾰족한 주둥이가 특징이었다. 현생 악어와 달리 육상 생활에 적응한 사지보행 동물이었을 것으로 보인다.[3][7]

두개골은 견고한 구조를 가졌고,[7] 꼭대기에는 여러 개의 작은 능선이 있었다.[3][7] 위턱의 전상악골(주둥이 끝 뼈)에는 각각 5개의 작은 이빨이, 상악골에는 각각 17개의 이빨이 나 있었다. 상악골과 전상악골 사이에는 작은 구멍(틈새)이 있어, 아래턱의 큰 이빨이 들어맞는 구조였다.[3][7] 아래턱 각 측면에는 최소 11개의 이빨이 있었다.[3]

청각 관련 두개골 부위, 특히 현생 악어와 유사한 이낭 구조가 잘 발달하여[7] 청력이 예민했을 것으로 보인다.[3][7] 이를 통해 현생 악어처럼 소리를 내어 동종 개체와 음파로 소통했을 가능성이 있다.[3][7]

등뼈 중앙선을 따라 두 줄의 골판이 배열되어 있었다.[3] 까마귀뼈에는 뒤쪽으로 뻗은 긴 돌기(postglenoid process)가 발달했으며,[7] 상완골 머리 앞쪽에는 타원형 홈이 있었다.[7] 요골과 척골은 중수골보다 길었고,[7] 가늘고 긴 다리는 육상에서의 사지보행에 적합했다.[7]

2. 2. 생태

디보로수쿠스는 현생 악어처럼 소리를 내는 작은 육상 악어였다. 특히 청각이 매우 발달했는데, 두개골에서 청력을 지원하는 부분이 잘 발달되어 있어 예리한 청각을 가졌을 것으로 보인다. 이를 이용해 다른 악어들과 긴밀하게 의사소통했을 것으로 추정된다.두개골 꼭대기에는 몇 개의 작은 능선이 있었다. 위턱의 주누팁 뼈에는 각각 5개의 작은 이빨이 있었고, 아래턱에는 17개의 작은 이빨이 있었다. 아래턱 양쪽에는 최소 11개의 이빨이 존재했다. 상심진과 주누팁 뼈 사이에는 작은 구멍이 있어 이빨이 확대된 것으로 보인다.

신체적으로는 날씬하고 긴 꼬리를 가졌으며, 긴 다리에는 뾰족한 돌기(주총)가 있었다. 먹이로는 당시에 함께 서식했던 물고기나 작은 동물들을 주로 잡아먹었을 것으로 추정되는 육식성 악어이다.

3. 연구사

디보로수쿠스(''Dibothrosuchus'')는 1965년 D.J. 시몬스(D.J. Simmons)에 의해 처음 명명되었다. 모식표본(BMNH R7557)은 중국 윈난성 황치톈 인근의 진흙암에서 푸런 가톨릭 대학교의 오엘러 신부가 수집한 부분적인 두개골과 골격이다.[2][6] 모식종은 ''D. 엘라프로스''(''D. elaphros'')이다.[2] 처음에는 오르니토수쿠스과 테코돈트(또는 조반류)로 분류되었으나,[2][6] 이후 스페노수쿠스과 스페노수키아로 재분류되었다.

1985년 중국과 미국의 합동 탐사팀이 이 속에 속하는 추가적인 화석들을 발견했다.[1][4] 디보로수쿠스의 화석은 장자오와 층에서 발견되었으며, 이는 원래 루펑 층의 일부로 여겨졌던 지층보다 지질학적으로 더 젊은 시기에 해당한다. 이 발견으로 최소 3개의 부분 골격과 2개의 두개골, 그리고 분리된 이빨 등이 추가로 알려졌다.[3][7]

1986년 우(Wu)는 두 번째 종으로 ''D. 싱수엔시스''(''D. xingsuensis'')를 명명했다. 그러나 1993년 우와 샹카르 차터지(Sankar Chatterjee)는 모식표본을 재검토한 결과, ''D. 싱수엔시스''가 ''D. 엘라프로스''의 후행이명(junior synonym)임을 밝혀냈다. 이로써 디보로수쿠스 속은 현재 모식종인 ''D. 엘라프로스''만을 포함하는 단형속이 되었다.[3][7]

4. 분류

''디보트로수쿠스''(Dibothrosuchuseng)는 1965년 D.J. 시몬스에 의해 모식표본을 기준으로 처음 명명되었다. 이 표본은 푸런 가톨릭 대학교의 오엘러 신부가 황치톈 인근의 진흙암에서 수집한 부분적인 두개골과 골격으로 구성되었다. 모식종은 ''D. 엘라프로스''(D. elaphroseng)이다.[2] ''디보트로수쿠스''의 화석은 장자오와 층에서 발견되었으며, 처음에는 루펑 층의 일부로 여겨져 다른 악어형류보다 지질학적으로 더 젊은 시기에 살았던 것으로 생각되었다.[1]

처음에 ''디보트로수쿠스''는 오르니토수쿠스과 테코돈트로 분류되었으나,[2] 이후 스페노수쿠스과 스페노수키아로 재분류되었다. 1986년에는 우(Wu)에 의해 두 번째 종인 ''D. 싱수엔시스''(D. xingsuensiseng)가 명명되었다. 그러나 이후 모식표본을 재검토한 결과, 우와 샹카르 차터지는 ''D. 싱수엔시스''가 ''D. 엘라프로스''와 같은 종이라는 결론을 내렸고, 따라서 현재 ''디보트로수쿠스'' 속에는 ''D. 엘라프로스'' 한 종만 인정된다.[3]

계통 발생학적으로 ''디보트로수쿠스''는 Wu와 Chatterjee (1993)의 연구에서 악어형상목(Crocodylomorpha)의 한 속으로 다루어졌다.[7] 2013년 Adams가 89개의 분류군과 301개의 형질을 사용하여 수행한 악어형상목 계통 분석에서는 ''디보트로수쿠스''가 테레스트리스쿠스(Terrestrialsuchus)와 가장 가까운 자매군을 이루며, 악어형류(Crocodyliformes) 그룹의 바깥쪽에 위치하는 것으로 나타났다.[8] 이 분석에 따르면, ''디보트로수쿠스''는 그라실리수쿠스(Gracilisuchus)보다는 더 진화했지만, 프로토수쿠스(Protosuchus)를 포함하는 악어형류보다는 더 원시적인 형태이다.[8]

5. 서식 환경

디보로수쿠스는 쥐라기 초기에 살았던 고대의 악어이다. 이 시기는 지금으로부터 약 2억 년 전에서 1억 8천만 년 전에 해당하며, 당시 디보로수쿠스는 필로돈토수쿠스와 함께 중국과 동남아시아 지역에 주로 서식했다. 화석은 1965년 중국 안후이성의 쥐라기 지층에서 고생물학자들에 의해 처음 발견되어 명명되었다.

참조

[1]

논문

The early evolution of archosaurs: relationships and the origin of major clades

2011

[2]

논문

The non-therapsid reptiles of the Lufeng Basin, Yunnan, China

[3]

논문

"''Dibothrosuchus elaphros'', a crocodylomorph from the Lower Jurassic of China and the phylogeny of the Sphenosuchia"

[4]

논문

The early evolution of archosaurs: relationships and the origin of major clades

2011

[5]

서적

ワニと恐竜の共存 巨大ワニと恐竜の世界

北海道大学出版会

2013-07-25

[6]

논문

The non-therapsid reptiles of the Lufeng Basin, Yunnan, China

[7]

논문

"''Dibothrosuchus elaphros'', a crocodylomorph from the Lower Jurassic of China and the phylogeny of the Sphenosuchia"

[8]

논문

A new neosuchian crocodyliform from the Lower Cretaceous (Late Aptian) Twin Mountains Formation of north-central Texas

https://doi.org/10.1[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com