아르켈론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

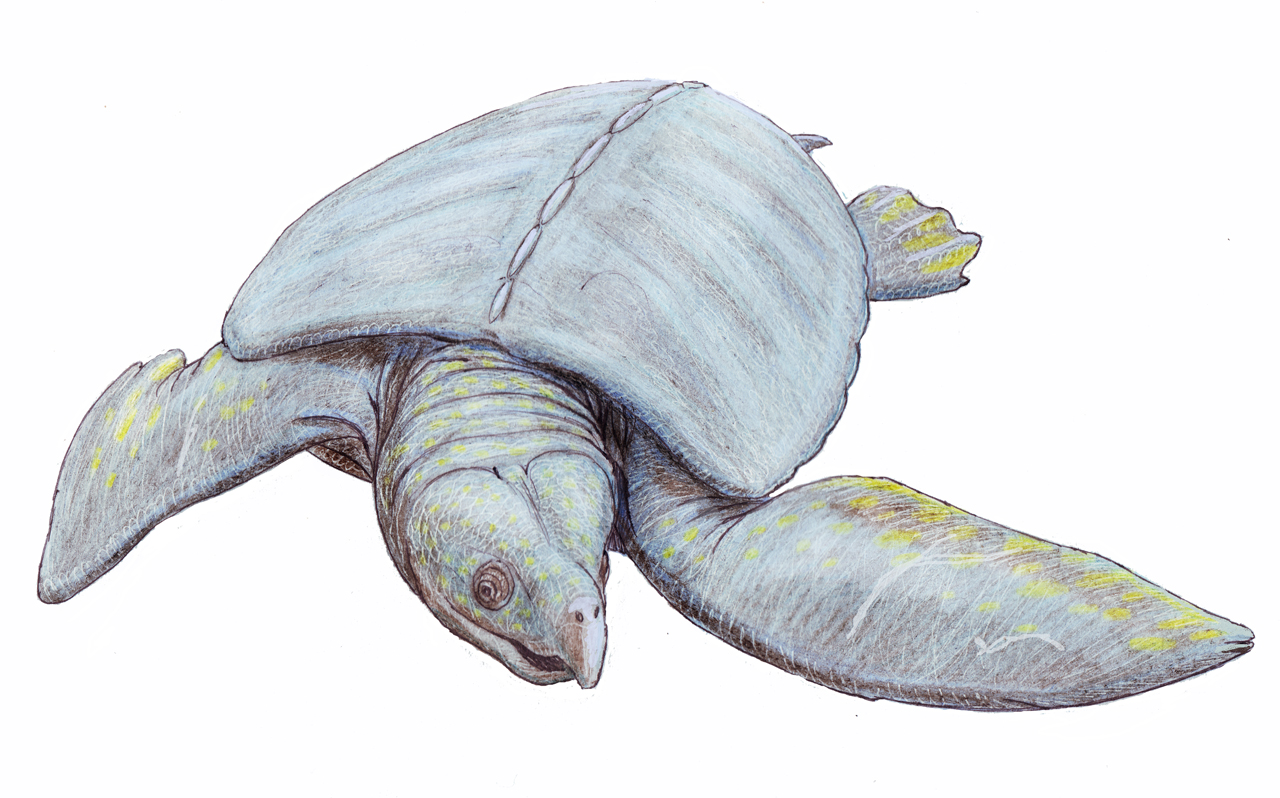

아르켈론은 약 8200만 년 전에서 6600만 년 전 사이의 백악기 후기에 북아메리카 태평양 지역에 서식했던 멸종된 바다거북이다. 현생 바다거북과 달리 가죽으로 덮인 갑피를 가졌으며, 최대 4.6m까지 성장했다. 턱의 구조를 통해 연체동물이나 갑각류를 먹었을 것으로 추정되며, 다른 바다거북과 마찬가지로 둥지를 틀기 위해 해안으로 올라왔을 것이다. 백악기-팔레오기 대량절멸로 멸종되었으며, 화석은 1896년 조지 레버 윌랜드에 의해 처음 발견되었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 특징

아르켈론은 현생 바다거북의 선조격 동물이다. 현생 바다거북과 달리 단단한 껍질 대신 가죽으로 덮인 갑피를 가지고 있으며, 갑피는 높이 2.5cm에서 5cm에 이르는 작은 능선을 가지고 있다.[16][6] 특히 푹 꺼진 부리를 가지고 있었고, 턱은 분쇄에 능숙하여 해저 위를 천천히 움직이며 단단한 먹이를 부수기 쉬웠다.[13] 그러나 부리는 전단 육체에 맞게 조정되었을 수도 있으며, 이를 바탕으로 해양 여행에 필요한 강력한 스트로크를 생성하는 것이 가능했다. 현생 바다거북 중에서는 장수거북이 가장 가까운 친척이다.[16] 홀로타입은 머리에서 꼬리까지 3.52m로 측정되며, 머리는 60cm, 목 72cm, 흉부 척추 135cm, 사골 15cm, 꼬리 70cm이다. 가장 큰 표본인 브리기타는 머리에서 꼬리까지 약 4.6m, 지느러미에서 지느러미까지 4m로 측정되며, 생존 시 무게는 약 2.9톤이다.[25][11] 아르켈론은 뚜렷하게 길고 좁은 머리를 가지고 있으며, 새와 같이 부리를 가진 것으로 설명된다.

현생 새와 비슷하게 생긴 부리는 삶의 칼집이 덮여 있었고, 이는 뚜렷한 갈고리 모양의 부리로 설명된다. 그러나 뒤쪽에서는 부리의 뾰족한 끝이 현생 바다거북에 비해 둔하다. 콧구멍은 길어지고 두개골 꼭대기에 약간 앞으로 양치하며, 다른 바다거북에 비해 비정상적으로 수평적이다. 광대뼈는 다른 바다거북들이 삼각형 모양을 가진 것에 비해 둥근 모습을 가진다. 턱의 관절을 형성하는 광대뼈는 연골에 무겁게 싸여 있었으며, 턱은 아마 망치와 같이 움직였을 것으로 추정된다.[13] 5개의 목 척추는 홀로타입에서 회복되었고, 아마 총 8개의 목이 있었을 것이다. 그것은 X자 모양으로, 다른 머리와 볼록한 쪽으로 측면이 오목하며, 두꺼운 뼈대의 강한 목 근육을 형성한다. 10개의 흉부 척추가 발견되어 6번째까지 크기가 급격하게 감소하고 갑피와 거의 관련이 없다. 사골의 3가지 척추는 짧고 평평하며, 아마 18개의 꼬리 척추를 형성하고 있었을 것이다.

처음 8~10개(갑피와 같은 부위)에는 신경 아치가 있었으나, 나머지 부위는 가지고 있지 않다. 꼬리는 다양한 이동성을 가지고 있으며, 거의 90° 각도로 수평으로 구부러질 수 있었던 것으로 생각된다.[26] 상완골은 비교적 거대하며, 팔뚝의 반골과 척골은 짧고 콤팩트하여 동물이 삶에 강한 지느러미를 가지고 있었음을 증명한다. 지느러미는 4.9m에서 6.1m 사이로 퍼졌을 가능성이 높지만, 가장 보수적인 추정치일 수도 있다.[16] 사지뼈에 스트레치마크는 빠른 성장을 나타내며,[17] 가죽등바다거북과 유사하여[14] 알에서 깨어난 어린 거북은 빠른 성장이 가능하게 도왔다. 갑피는 중진에 가까운 8개의 신경과 및 중간선을 갈비뼈에 연결하는 9개의 흉막판으로 구성된다.

갑피의 플레이트는 대부분 치수에 균일하며, 10쌍의 갈비뼈를 가지고 있었다. 가죽등바다거북과 마찬가지로, 다른 바다거북들과는 달리 1번째 갈비뼈는 1번째 흉곽을 충족시키지 못한다. 다른 바다거북들과 같이 1번째 갈비뼈는 2번째 갈비뼈보다 눈에 띄게 짧다. 이 경우에는 길이의 3분기로, 2번째와 5번째의 갈비뼈는 중간선에서 직각으로 투영하고, 홀로타입에서는 각각 길이가 1m로 측정한다. 갈비뼈는 수직 방향의 두께가 증가하며, 중간선에서는 더 멀리 떨어지고, 다른 바다거북들에 비해 상대적으로 더 크고 잘 발달되어 있다. 홀로타입에서 2번째와 5번째의 갈비뼈는 두께가 2.5cm로 시작하여 두께가 약 4~5cm로 종료된다.[16][6]

신경통과 흉막은 매우 불규칙하고 손가락과 같은 봉합사를 형성하며, 뼈가 여전히 잘 발달하고 가단성이 있는 동안 1접시가 다른 접시에 누워있을 수 있다. 신경병, 흉막, 갑피의 뼈 부분, 특히 얇은 갈비뼈는 비정상적으로 무거운 몸을 버티면서 지탱하기 위해 여분의 역할을 수행해야 했으며, 이는 고대 거북에서 찾아볼 수 있는 조건이다. 아르켈론에는 골성 경화성의 구조가 있는데, 뼈는 조밀하고 무거우며, 이는 아마도 고래나 다른 개방된 바다의 동물들이 가진 사지뼈와 유사한 역할을 했을 것으로 추정된다.[15] 등딱지는 아마도 가슴 부위의 중간선을 따라 능선이 줄지어 있으며, 이것은 아마도 총 7개의 능선에 총합이 존재하였고, 각 능선은 2.5cm에서 5cm로 정점을 찍었다.[26] 단단한 관절의 목과 흉막의 판이 없을 경우에는 갑피를 통하여 피부는 아마 두껍고 강한 가죽이 어깨의 거들을 보상하고 적절하게 지지하기 위해 현생의 바닥거북에서도 관찰할 수 있는 가죽의 갑피를 가지고 있었다. 해면질 메이크업은 돌고래와 같은 다른 척추 동물들처럼 오픈 오션에서 볼 수 있는 뼈와 유사하고, 이것은 전반적인 몸의 체중을 줄이기 위한 적응일 것이다.[17]

거북이 복갑은 머리에서 가장 꼬리까지, 에피플라스트론, 전자, 히오플라스트론의 사이에는 작은 쐐기의 엔토플라스트론이 있었으며, 마지막으로는 시플라스트론으로 구성되어 있다. 복갑 전체는 두껍고,[26] 1898년에 기술된 표본에서는 전체적으로 2.1m 두께로 측정되었다.[6] 등딱지와는 달리 전체적으로 줄무늬가 특징이다.[18] 프로토스테기드에서는 에피플라스트론과 엔토플라스트론이 함께 융합되어 '엔테피플라스트론' 또는 '파라스트론'이라는 단일 유닛을 형성한다. 이 엔테피플라스트론은 다른 거북들의 Y자형 상층층과는 달리 T자형이다. T의 상단 가장자리는 작은 프로젝션을 특징으로 하는 중심을 제외하고 반올림한다. 바깥쪽은 약간 볼록하고 몸에서 다소 구부러져 있다. T의 두 끝은 중심에서 더 멀리갈수록 더 넓어지고 얇아진다.[18]

두껍고 연속적인 능선은 히오플라스트론, 저혈당, 시플라스트론으로 연결되며, 히오플라스트론은 약간 타원형이고 척추가 분출되기 전에 중심에서 더 멀리 나오면서 얇아지며, 둘레에 투사되는 많은 수의 가시를 가진 특징이 존재한다. 척추는 두껍고 중간 부분을 향해 좁아진다. 머리를 향해 투사되는 7~9개의 척추는 짧고 삼각형 모양을 가진다. 6개의 중간 가시는 길고 얇다. 마지막 19개의 척추는 평평하다. 엔테피플라스트론과 접촉을 나타내는 마크는 없다. 저혈당은 히오플라스트론과 비슷하며 척추가 더 많고, 총 54점을 가지고 있다.[18] 시피플라스트론은 부메랑 모양의 원시적인 모습이 특징이며, 현생 거북에서 볼 수 있는 직선적인 것과 대조적으로 비교되는 원시적인 특징이다.[26]

2. 1. 신체 구조

아르켈론은 현생 바다거북의 선조격 동물이다. 현생 바다거북과 달리 단단한 껍질 대신 가죽으로 덮인 갑피를 가지고 있으며, 갑피는 높이 2.5cm에서 5cm에 이르는 작은 능선을 가지고 있다.[16][6] 특히 푹 꺼진 부리를 가지고 있었고, 턱은 분쇄에 능숙하여 해저 위를 천천히 움직이며 단단한 먹이를 부수기 쉬웠다.[13] 그러나 부리는 전단 육체에 맞게 조정되었을 수도 있으며, 이를 바탕으로 해양 여행에 필요한 강력한 스트로크를 생성하는 것이 가능했다. 현생 바다거북 중에서는 장수거북이 가장 가까운 친척이다.[16] 홀로타입은 머리에서 꼬리까지 3.52m로 측정되며, 머리는 60cm, 목 72cm, 흉부 척추 135cm, 사골 15cm, 꼬리 70cm이다. 가장 큰 표본인 브리기타는 머리에서 꼬리까지 약 4.6m, 지느러미에서 지느러미까지 4m로 측정되며, 생존 시 무게는 약 2.9톤이다.[25][11] 아르켈론은 뚜렷하게 길고 좁은 머리를 가지고 있으며, 새와 같이 부리를 가진 것으로 설명된다.현생 새와 비슷하게 생긴 부리는 삶의 칼집이 덮여 있었고, 이는 뚜렷한 갈고리 모양의 부리로 설명된다. 그러나 뒤쪽에서는 부리의 뾰족한 끝이 현생 바다거북에 비해 둔하다. 콧구멍은 길어지고 두개골 꼭대기에 약간 앞으로 양치하며, 다른 바다거북에 비해 비정상적으로 수평적이다. 광대뼈는 다른 바다거북들이 삼각형 모양을 가진 것에 비해 둥근 모습을 가진다. 턱의 관절을 형성하는 광대뼈는 연골에 무겁게 싸여 있었으며, 턱은 아마 망치와 같이 움직였을 것으로 추정된다.[13] 5개의 목 척추는 홀로타입에서 회복되었고, 아마 총 8개의 목이 있었을 것이다. 그것은 X자 모양으로, 다른 머리와 볼록한 쪽으로 측면이 오목하며, 두꺼운 뼈대의 강한 목 근육을 형성한다. 10개의 흉부 척추가 발견되어 6번째까지 크기가 급격하게 감소하고 갑피와 거의 관련이 없다. 사골의 3가지 척추는 짧고 평평하며, 아마 18개의 꼬리 척추를 형성하고 있었을 것이다.

처음 8~10개(갑피와 같은 부위)에는 신경 아치가 있었으나, 나머지 부위는 가지고 있지 않다. 꼬리는 다양한 이동성을 가지고 있으며, 거의 90° 각도로 수평으로 구부러질 수 있었던 것으로 생각된다.[26] 상완골은 비교적 거대하며, 팔뚝의 반골과 척골은 짧고 콤팩트하여 동물이 삶에 강한 지느러미를 가지고 있었음을 증명한다. 지느러미는 4.9m에서 6.1m 사이로 퍼졌을 가능성이 높지만, 가장 보수적인 추정치일 수도 있다.[16] 사지뼈에 스트레치마크는 빠른 성장을 나타내며,[17] 가죽등바다거북과 유사하여[14] 알에서 깨어난 어린 거북은 빠른 성장이 가능하게 도왔다. 갑피는 중진에 가까운 8개의 신경과 및 중간선을 갈비뼈에 연결하는 9개의 흉막판으로 구성된다.

갑피의 플레이트는 대부분 치수에 균일하며, 10쌍의 갈비뼈를 가지고 있었다. 가죽등바다거북과 마찬가지로, 다른 바다거북들과는 달리 1번째 갈비뼈는 1번째 흉곽을 충족시키지 못한다. 다른 바다거북들과 같이 1번째 갈비뼈는 2번째 갈비뼈보다 눈에 띄게 짧다. 이 경우에는 길이의 3분기로, 2번째와 5번째의 갈비뼈는 중간선에서 직각으로 투영하고, 홀로타입에서는 각각 길이가 1m로 측정한다. 갈비뼈는 수직 방향의 두께가 증가하며, 중간선에서는 더 멀리 떨어지고, 다른 바다거북들에 비해 상대적으로 더 크고 잘 발달되어 있다. 홀로타입에서 2번째와 5번째의 갈비뼈는 두께가 2.5cm로 시작하여 두께가 약 4~5cm로 종료된다.[16][6]

신경통과 흉막은 매우 불규칙하고 손가락과 같은 봉합사를 형성하며, 뼈가 여전히 잘 발달하고 가단성이 있는 동안 1접시가 다른 접시에 누워있을 수 있다. 신경병, 흉막, 갑피의 뼈 부분, 특히 얇은 갈비뼈는 비정상적으로 무거운 몸을 버티면서 지탱하기 위해 여분의 역할을 수행해야 했으며, 이는 고대 거북에서 찾아볼 수 있는 조건이다. 아르켈론에는 골성 경화성의 구조가 있는데, 뼈는 조밀하고 무거우며, 이는 아마도 고래나 다른 개방된 바다의 동물들이 가진 사지뼈와 유사한 역할을 했을 것으로 추정된다.[15] 등딱지는 아마도 가슴 부위의 중간선을 따라 능선이 줄지어 있으며, 이것은 아마도 총 7개의 능선에 총합이 존재하였고, 각 능선은 2.5cm에서 5cm로 정점을 찍었다.[26] 단단한 관절의 목과 흉막의 판이 없을 경우에는 갑피를 통하여 피부는 아마 두껍고 강한 가죽이 어깨의 거들을 보상하고 적절하게 지지하기 위해 현생의 바닥거북에서도 관찰할 수 있는 가죽의 갑피를 가지고 있었다. 해면질 메이크업은 돌고래와 같은 다른 척추 동물들처럼 오픈 오션에서 볼 수 있는 뼈와 유사하고, 이것은 전반적인 몸의 체중을 줄이기 위한 적응일 것이다.[17]

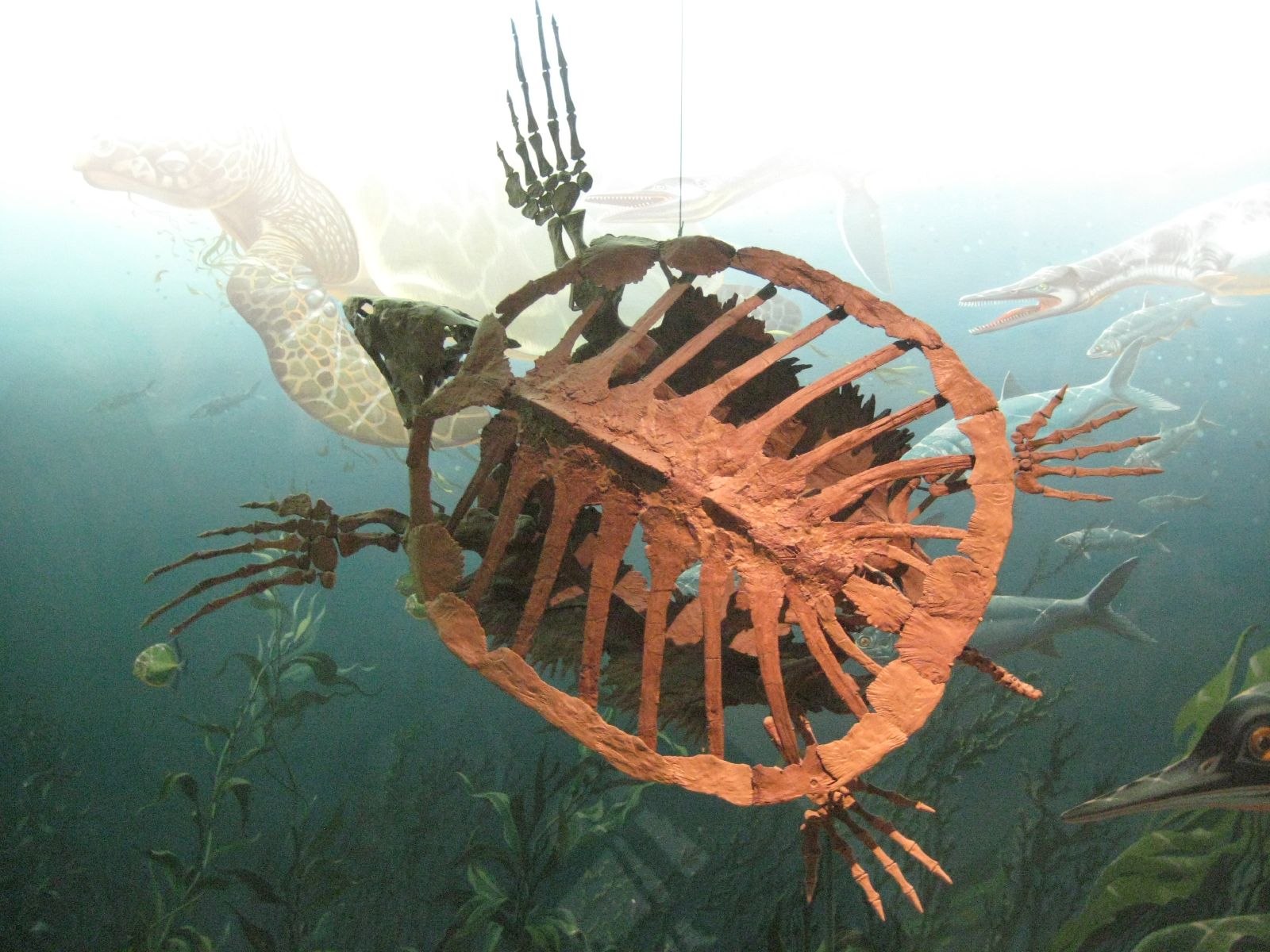

|thumb|upright|''아르켈론'' 복갑 (North American Museum of Ancient Life에 전시된 모습)|alt=매달린 골격의 아랫면]]

거북이 복갑은 머리에서 가장 꼬리까지, 에피플라스트론, 전자, 히오플라스트론의 사이에는 작은 쐐기의 엔토플라스트론이 있었으며, 마지막으로는 시플라스트론으로 구성되어 있다. 복갑 전체는 두껍고,[26] 1898년에 기술된 표본에서는 전체적으로 2.1m 두께로 측정되었다.[6] 등딱지와는 달리 전체적으로 줄무늬가 특징이다.[18] 프로토스테기드에서는 에피플라스트론과 엔토플라스트론이 함께 융합되어 '엔테피플라스트론' 또는 '파라스트론'이라는 단일 유닛을 형성한다. 이 엔테피플라스트론은 다른 거북들의 Y자형 상층층과는 달리 T자형이다. T의 상단 가장자리는 작은 프로젝션을 특징으로 하는 중심을 제외하고 반올림한다. 바깥쪽은 약간 볼록하고 몸에서 다소 구부러져 있다. T의 두 끝은 중심에서 더 멀리갈수록 더 넓어지고 얇아진다.[18]

두껍고 연속적인 능선은 히오플라스트론, 저혈당, 시플라스트론으로 연결되며, 히오플라스트론은 약간 타원형이고 척추가 분출되기 전에 중심에서 더 멀리 나오면서 얇아지며, 둘레에 투사되는 많은 수의 가시를 가진 특징이 존재한다. 척추는 두껍고 중간 부분을 향해 좁아진다. 머리를 향해 투사되는 7~9개의 척추는 짧고 삼각형 모양을 가진다. 6개의 중간 가시는 길고 얇다. 마지막 19개의 척추는 평평하다. 엔테피플라스트론과 접촉을 나타내는 마크는 없다. 저혈당은 히오플라스트론과 비슷하며 척추가 더 많고, 총 54점을 가지고 있다.[18] 시피플라스트론은 부메랑 모양의 원시적인 모습이 특징이며, 현생 거북에서 볼 수 있는 직선적인 것과 대조적으로 비교되는 원시적인 특징이다.[26]

2. 2. 생태

''아르켈론''은 절대 육식 동물이었다.[26] 두꺼운 복갑은 이 동물이 부드럽고 진흙 투성이인 해저에서 많은 시간을 보냈을 가능성을 시사하며, 이는 느리게 움직이는 바닥 생활자였을 것이다. 미국의 고생물학자 새뮤얼 웬델 윌리스턴에 따르면, 턱은 으깨기에 적합했으며, 이는 거북이가 큰 연체동물과 갑각류를 먹었음을 의미한다. 1914년, 그는 지름이 120cm를 넘는 풍부하고 얇은 껍질을 가진 백악기 이매패들이 ''아르켈론''을 쉽게 유지할 수 있었을 것이라고 제안했다.[26] 그러나, 이것들은 초기 캄파니안 시대에는 서부 내륙 해양 중앙부에는 없었을 것이다. 반대로, 부리는 살점을 전단하는 데 적합했을 수 있다.[24] 그것은 큰 물고기와 파충류뿐만 아니라[13] 가죽등 바다거북과 유사하게 오징어와 해파리와 같은 부드러운 몸체를 가진 생물을 표적으로 삼았을 수 있다.[3][25] 하지만, 날카로운 부리가 다른 ''아르켈론''과의 싸움에서만 사용되었을 가능성도 있다. ''아르켈론'' 표본 근처에서 많은 수의 앵무조개 ''Eutrephoceras dekayi''가 발견되었으며, 잠재적인 먹이였을 수 있다.[26] ''아르켈론''은 또한 때때로 표면의 물을 긁어 먹었을 수 있다.[24]

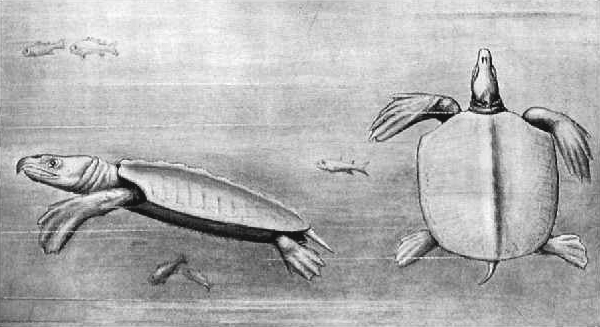

''아르켈론''은 가죽등 바다거북보다 팔이 약했을 것이며, 따라서 수영 능력이 떨어져서, 더 얕고 잔잔한 물을 선호하면서, 열린 바다를 자주 드나들지 않았다. 이는 상완골/팔과 손/팔 비율이 바다거북과 유사하다는 점에서 나타나며, 이는 팔다리가 지느러미로 잘 발달하지 않았고 얕은 물을 선호하는 것으로 알려져 있다.[27] 반대로, 프로토스테지드의 큰 지느러미 대 등갑 비율과 이와 유사하게 큰 지느러미 펼침은, 포식성 바다거북과의 일종인 붉은바다거북 (''Caretta caretta'')과 유사하며, 넓은 몸체와 결합하여, 활동적인 먹이를 쫓을 수 있었음을 시사하지만, 빠른 속도를 유지하지는 못했을 것이다.[28] 전반적으로, 그것은 중간 정도의 수영 능력을 가지고 있었으며, 열린 바다를 여행할 수 있었다.[26]

''아르켈론''은 다른 바다거북과 마찬가지로 둥지를 틀기 위해 해안으로 올라와야 했을 것이며, 다른 거북이처럼, 모래에 구멍을 파고 수십 개의 알을 낳고 새끼를 키우는 데는 관여하지 않았을 것이다. 모식 표본의 오른쪽 아래 지느러미가 없고, 나머지 지느러미 뼈의 발육 부진은 이것이 생애 초기에 발생했음을 나타낸다. 새끼였을 때 새의 포식에 의해 바다로 탈출하려다 잘렸거나, 모사사우루스나 ''Xiphactinus''와 같은 큰 포식자에게 물렸거나, 해안에서 무리를 지어 다니는 동안 더 큰 성체에 의해 짓눌렸을 수 있다.[26] 그러나 후자는 어린 개체들이 번식기에도 해안을 자주 드나들지 않았을 것이므로 가능성이 낮다. 브리기타는 100년까지 살았을 것으로 추정되며, 해저에서 부분적으로 진흙에 덮인 채 동면했을 가능성이 있다.[10][25] 그러나 바다거북이 민물 거북처럼 물 속에서 동면한다는 오랜 믿음은 익사를 방지하기 위해 필요한 높은 수면 빈도를 고려할 때 부정확할 수 있다.[29]

주로 해조류, 해면동물, 해파리, 오징어 등을 먹었을 것으로 추정되지만, 암모나이트를 주식으로 삼았다는 설도 있다.

3. 분류 및 진화

아르켈론이 생존하던 시기는 중생대의 백악기 후기로 지금으로부터 약 8200만년전~6600만년전에 생존했던 고대의 바다거북이다.[5] 생존하였던 시기에는 북아메리카를 중심으로 하는 태평양에서 주로 서식했을 것으로 추정이 되는 종이다. 백악기-팔레오기 대량절멸이 일어났을 때에 공룡들과 함께 멸종이 된 종이며 화석의 발견은 1896년에 미국의 고생물학자인 조지 레버 윌랜드가 처음으로 발견하여서 새로이 명명된 종이다.[5]

1896년의 최초 기술에서, 와이랜드는 ''아르켈론''을 과 Protostegidae에 포함시켰는데, 당시에는 더 작은 ''Protostega''와 ''Protosphargis''를 포함했다.[5] 1953년, 스위스 고생물학자 라이너 쉥겔은 Protostegidae를 두 개의 아과로 나누었다. Chelospharginae와 Protosteginae로 나누었는데 전자에 ''Chelosphargis''와 ''Calcarichelys''가 할당되었고, 후자에는 ''Archelon''과 ''Protostega''가 할당되었다.[7] 과거에는 ''Protostegidae''의 자매군이 Dermochelyidae로 여겨졌으며, 따라서 가장 가까운 현존하는 친척은 데르모켈리과 바다거북 (''Dermochelys coriacea'')이었을 것이다.[8] 그러나, 계통 발생 연구에 따르면 Protostegidae는 후기 쥐라기에 기원한 완전히 분리된, 기저 (고대) 계통을 나타내며, 상과 ''Chelonioidea'' (모든 바다거북 포함)에서 이 과를 제거한다.[20][21][22] 이 모델에서 ''Archelon''은 어떤 바다거북과도 해양 조상을 공유하지 않는다.

4. 연구사

아르켈론은 중생대 백악기 후기인 약 8200만년 전~6600만년 전에 생존했던 고대의 바다거북이다. 북아메리카를 중심으로 태평양에서 서식했을 것으로 추정되며, 백악기-팔레오기 대량절멸 때 공룡들과 함께 멸종했다.[13]

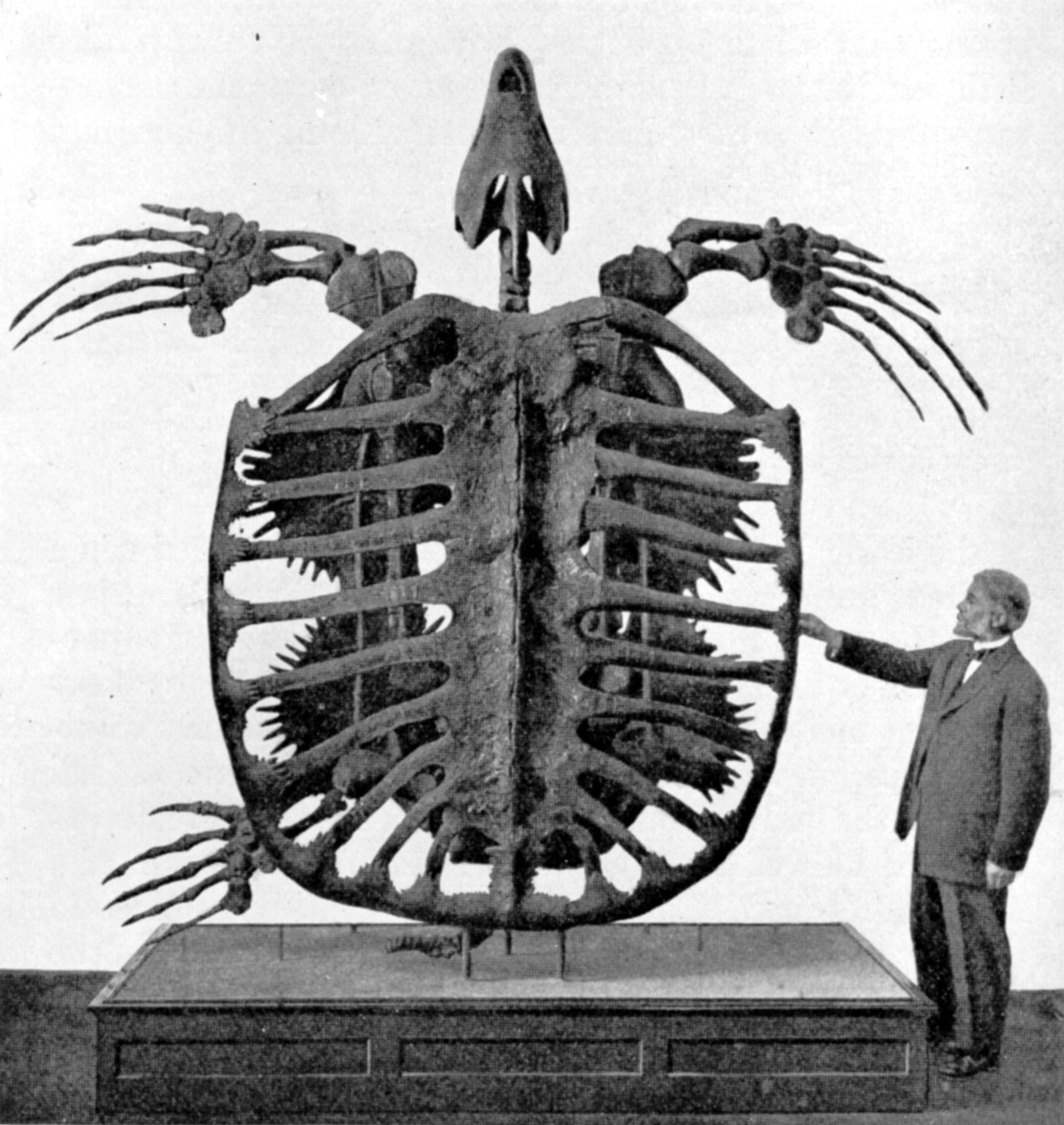

모식 표본인 YPM 3000은 1895년 미국의 고생물학자 조지 리버 위랜드에 의해 사우스다코타 체옌 강 인근 피에르 셰일에서 수집되었으며, 1896년에 두개골을 제외한 거의 완전한 골격을 바탕으로 기술되었다. 속명은 고대 그리스어 ἀρχη- (arkhe-) '첫 번째/초기'와 χελώνη (chelone) '거북'에서 유래했으며, 종명은 ἰσχυρός (ischyros) '강력한' 또는 '힘센'을 의미한다.[13] 두 번째 표본인 두개골은 1897년 같은 지역에서 발견되었다.[13]

1900년, 위랜드는 1898년 오스니엘 찰스 마시가 수집한 유해를 바탕으로 두 번째 종인 ''A. marshii''를 기술했으나, 1909년 ''Protostega marshii''로 재분류했다.[13] 1902년에는 체옌 강에서 세 번째로 거의 완전한 표본이 수집되었다. 1909년, 에드워드 드링커 코프를 기려 명명된 ''Protostega copei''는 ''Archelon'' 속으로 옮겨져 ''A. copei''가 되었으나,[6][7] 1998년 ''Kansastega copei''로 다시 변경되었다.[8][9]

1992년에는 "브리기타"라는 별명이 붙여진 네 번째이자 가장 큰 표본이 사우스다코타주 오글라라 라코타 카운티에서 발견되어 빈 자연사 박물관에 소장되어 있다.[10] 2002년에는 다섯 번째 표본인 부분 골격이 노스다코타 피에르 셰일에서 발견되었다.[3]

5. 분포

아르켈론은 백악기 북아메리카 대륙에 존재했던 서부 내륙 해로(사우스다코타주, 콜로라도주 부근)에서 서식했다. 그러나 다른 지역에서는 아직까지 발견되지 않고 있는데, 이는 당시 바다거북이 원양을 회유하는 습성이나 능력이 없었음을 나타낸다.

6. 고생태학

아르켈론은 얕은 서부 내륙 해로에 서식했다.[3] 진흙투성이의 산소가 부족한 해저의 깊이는 평균적으로 표면에서 180m 이상 깊지 않았을 것이며,[33] 캄파니안에서 평균 수온은 17°C였을 수 있다.[30] 후기 백악기 다코타 지역은 온화하거나 서늘한 기온을 특징으로 하는 북부 내륙 아(亞)지방에 잠겨 있었으며, 플레시오사우루스, 헤스페로르니폼 바다새, 그리고 특히 ''플라테카르푸스(Platecarpus)''를 포함한 모사사우루스가 풍부했다. 북부와 남부 지방 사이의 척추동물 이동에 대한 화석 증거는 없다. 상어는 일반적으로 남부 지방에서 더 흔했지만,[31] ''스쿠알루스(Squalus)'', ''스쿠알리코락스(Squalicorax)'', ''수도코락스(Pseudocorax)'', 그리고 ''크레톨람나(Cretolamna)''를 포함한 몇몇 상어가 피에르 셰일에서 발견된다.[3] 다른 대형 포식성 어류로는 ''자이팍티누스''(Xiphactinus)와 같은 익티오데크티드가 있다.[33] 피에르 셰일의 무척추동물 군집에는 다양한 연체동물이 포함되어 있는데, 즉 암모나이트–피에르 셰일에서 발견된 ''플라센티케라스(Placenticeras placenta)'', ''스카피테스(Scaphites nodosus)'', ''디디모케라스(Didymoceras)'', 그리고 ''바쿨리테스(Baculites ovatus)''–거대한 ''이노세라무스(Inoceramus)''와 같은 이매패류–[32] 오징어와 유사한 벨렘나이트(belemnites),[33] 그리고 앵무조개가 있다.[26]

아르켈론은 주로 해조류, 해면동물, 해파리, 오징어 등을 먹었을 것으로 추정되지만, 암모나이트를 주식으로 삼았다는 설도 있다.

해로가 점차 남쪽으로 이동함에 따라 ''아르켈론''(Archelon)은 함께 이동할 수 없었을 가능성이 있다. 새로운 해양 또는 포유류 종에 의한 알이나 부화 새끼에 대한 포식의 위협 증가는 ''아르켈론''(Archelon)의 멸종으로 이어졌을 수 있으며, 거대한 프로토스테기드의 소멸은 데르모켈리드과의 크기 증가와 일치하는 것으로 보인다.[6] 프로토스테기드과는 백악기 최후기인 마스트리히트절 퇴적층에서 거의 발견되지 않으며, 다른 거북이들이 일부 체온 조절 능력을 통해 생존할 수 있었던 추세적인 냉각으로 인해 멸종되었을 가능성이 높다.[34][35] 평균 수온은 추정된 CO2 수준에 따라 7°C 또는 12°C까지 감소했을 수 있다.[30] 그러나 일부 마스트리히트절 시대의 캔자스 피에르 셰일 화석은 수백만 년 전에 침식되었을 수 있으며, ''아르켈론''(Archelon)이 마스트리히트절까지 살아남았을 가능성이 있다.[24]

7. 멸종

아르켈론이 생존하던 시기는 중생대의 백악기 후기로 지금으로부터 약 8200만년전~6600만년전에 생존했던 고대의 바다거북이다. 생존하였던 시기에는 북아메리카를 중심으로 하는 태평양에서 주로 서식했을 것으로 추정되는 종이다. 백악기-팔레오기 대량절멸이 일어났을 때에 공룡들과 함께 멸종되었다. 화석은 1896년에 미국의 고생물학자인 조지 레버 윌랜드가 처음으로 발견하여서 새로이 명명된 종이다.

8. 한국과의 관련성

참조

[1]

간행물

The Geologic Time Scale

Elsevier

[2]

학술지

An ichthyornithiform bird from the Campanian of Canada

[3]

학술지

Skeleton of the Rare Giant Sea Turtle, ''Archelon'', Recovered from the Cretaceous DeGrey Member of the Pierre Shale near Cooperstown, Griggs County, North Dakota

https://www.dmr.nd.g[...]

2018-12-23

[4]

서적

The Geology and Paleontology of the Late Cretaceous Marine Deposits of the Dakotas

The Geological Society of America

[5]

학술지

''Archelon ischyros'': a new gigantic cryptodire testudinate from the Fort Pierre Cretaceous of South Dakota

https://archive.org/[...]

[6]

학술지

Revision of the Protostegidae

https://www.google.c[...]

[7]

서적

The Vertebrate Fauna of the Selma Formation of Alabama. Part III: The Turtles of the Family Protostegidae

https://www.biodiver[...]

Chicago Natural History Museum

[8]

학술지

Systematic Revision of the Protostegidae, with a Redescription of ''Calcarichelys gemma'' Zangerl, 1953

[9]

학술지

''Kansastega'', nom. nov., a replacement name for ''Microstega'' Hooks, preoccupied by Meyrick

[10]

학술지

The World's Largest Turtles - The Vienna ''Archelon'' (4.6 m) and the Dallas ''Protostega'' (4.2 m), Upper Cretaceous of South Dakota and Texas

[11]

서적

The Princeton Field Guide to Mesozoic Sea Reptiles

Princeton University Press

[12]

서적

The Biology of Sea Turtles

https://books.google[...]

CRC Press

[13]

학술지

The Skull, Pelvis, and Probable Relationships of the Huge Turtles of the Genus ''Archelon'' from the Fort Pierre Cretaceous of South Dakota

https://archive.org/[...]

[14]

학술지

Comparative Chondro-Osseous Development and Growth of Marine Turtles

[15]

학술지

The Shell Bone Histology of Fossil and Extant Marine Turtles Revisited

[16]

학술지

Notes on the Marine Turtle ''Archelon''

https://zenodo.org/r[...]

[17]

학술지

Carapace Bone Histology in the Giant Pleurodiran Turtle ''Stupendemys geographicus'': Phylogeny and Function

https://www.research[...]

[18]

학술지

The Protostegan Plastron

https://archive.org/[...]

[19]

학술지

Systematic position of ''Protosphargis veronensis'' Capellini, an enigmatic sea turtle from the Late Cretaceous of Italy

https://www.research[...]

[20]

학술지

Phylogenetic Relationships of Mesozoic Turtles

http://doc.rero.ch/r[...]

[21]

학술지

Reassessment of the Phylogenetic Interrelationships of Basal Turtles (Testudinata)

http://osf.io/dt6yj/

[22]

학술지

The First Report of ''Toxochelys latiremis'' Cope, 1873 (Testudines: Panchelonioidea) from the Early Campanian of Alabama, USA

http://escholarship.[...]

[23]

학술지

''Rhinochelys amaberti'' Moret (1935), a Protostegid Turtle from the Early Cretaceous of France

[24]

서적

Oceans of Kansas: a Natural History of the Western Interior Sea

https://www.google.c[...]

Indiana University Press

[25]

웹사이트

The ''Archelon''

http://www.bhigr.com[...]

Black Hills Institute of Geological Research, Inc.

2018-12-23

[26]

서적

Water Reptiles of the Past and Present

University of Chicago Press

[27]

학술지

The Evolution of the Flippers and Paleoecology of Panchelonioidea (Testudines, Cryptodira)

[28]

학술지

The Osteology of ''Protostega''

https://archive.org/[...]

[29]

학술지

First Records of Dive Durations for a Hibernating Sea Turtle

[30]

학술지

Temperature and salinity of the Late Cretaceous Western Interior Seaway

https://www.research[...]

[31]

학술지

Paleobiogeography of the Cretaceous Western Interior Seaway of North America: the Vertebrate Evidence

[32]

MS

Molluscan Paleontology of the Pierre Shale (Upper Cretaceous), Bowman County, North Dakota

https://commons.und.[...]

University of North Dakota

[33]

웹사이트

Western Interior Seaway

http://www.fossilmus[...]

2018-12-25

[34]

학술지

Paleocene turtles from the Aquia and Brightseat Formations, with a Discussion of their Bearing on Sea Turtle Evolution and Phylogeny

https://www.research[...]

[35]

학술지

A New Species of ''Peritresius'' Leidy, 1856 (Testudines: Pan-Cheloniidae) from the Late Cretaceous (Campanian) of Alabama, USA, and the Occurrence of the Genus within the Mississippi Embayment of North America

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com