H-II

1. 개요

H-II는 일본의 우주 개발에 중요한 이정표가 된 액체 연료 로켓이다. 미국의 델타 로켓 기술을 기반으로 개발되었지만, 일본 자체 기술 개발을 통해 우주 기술 발전에 기여했다. 1984년 개발 연구를 시작하여 1994년 첫 발사에 성공했으나, 잦은 실패와 높은 발사 비용으로 인해 H-IIA 로켓으로 대체되었다. H-II는 2단 액체 연료 로켓으로, LE-7 엔진과 고체 로켓 부스터를 사용했으며, 7번의 발사 중 5번 성공, 1번 부분 실패, 1번의 완전한 실패를 기록했다.

-

일본의 우주발사체 -

H-IIB

H-IIB는 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)와 미쓰비시 중공업이 개발한 우주 발사체로, 국제 우주 정거장(ISS)에 화물을 수송하는 H-II 전송 차량(HTV) 발사를 위해 제작되었으며, 2009년부터 2020년까지 총 9번의 발사를 성공적으로 수행하고 H3 로켓이 후계기로 운용을 종료했다. -

일본의 우주발사체 -

H-IIA

H-IIA는 미쓰비시 중공업이 제작하는 액체 추진 로켓으로, H-II 로켓 설계를 기반으로 신뢰성 향상과 비용 절감을 목표로 개발되었으며, 액체 수소와 액체 산소를 추진제로 사용하고 고체 로켓 부스터를 장착하여 인공위성 및 탐사선 발사에 사용되어 왔으나 2025년을 마지막으로 퇴역할 예정이다.

2. 역사 및 개발

N-I/N-II는 일본의 액체연료 기반 소형 로켓으로, 미국의 델타 로켓을 라이선스 생산한 것이다. 일본 액체연료 로켓의 원형이라고 볼 수 있다. 1975년 최초 발사 이후 1982년까지 총 7회 발사되었다. 1970년대 일본은 고체로켓 개발에는 성공했지만, 난이도가 높은 액체연료로켓 개발은 미국에 의존했다. MTCR 체제 이전, 냉전 시기 소련과 중국에 대항하기 위해 미국이 일본의 로켓 개발을 지원했다는 것이 정설이다. 일본은 1975년 N-I 첫 발사부터 1992년 H-I 운용 종료까지 17년간 미국 델타의 1단 엔진 MB-3-3을 사용했으며, 군사용으로 전용 가능한 캐스터 고체로켓모터도 고체부스터 형태로 라이선스 생산했다. 미국은 핵심 기술을 블랙박스 조건으로 델타의 일본 라이선스 생산을 허용했다.

H-I 개발 과정에서 일본은 로켓 상단 엔진(LE-5) 개발에 성공했다. 1단 엔진 LE-7은 가스발생 사이클 방식의 액체수소 연료를 사용하는 미국 로켓다인 J-2 계열 엔진을 구입, 다단연소사이클 방식으로 개량한 것으로 추측된다. 1단 엔진 개발 경험이 없던 일본이 액체수소를 연료로 사용하며 다단연소 사이클 방식으로 작동하는 당시 최고 성능 엔진을 개발하려 했기에 엔진 개발에만 10년이 걸렸다. 그러나 개발 실패로 설계 미스에 의한 터보펌프 이상이 발생, 로켓 비행 중 추락으로 이어졌다. 2단 엔진 LE-5A는 미쓰비시 중공업과 IHI에서 개발되었으며, 납땜 실수로 엔진에 불이 붙기도 했다. 연소 효율과 비용 밸런스를 최적화한 팽창식 사이클을 개량한 팽창식 블리드 사이클을 적용했다. 고체로켓부스터(SRB)는 닛산 자동차 우주 항공 사업부에서 개발되었으며, SRB 추력과 비추력은 임무에 맞춰 변동한다. 이 부스터를 1단으로 사용하는 고체발사체가 M-V이다.

H-II는 총 7회 발사되었으나, 6회째는 2단 엔진 조기 연소 종료로 실패, 7회째는 1단 엔진 비행 중 파손으로 폭파 처리되었다. 신뢰성 높은 H-IIA(H-2A) 개발에 집중하기 위해 8회째 발사는 취소되었다. 결국, 폭등하는 개발비와 기술적 안정화 실패로 H-II는 퇴역하고, 이후 미국산 부품을 토대로 기술적 안정화를 확보한 H-IIA가 2023년 현재 일본의 주력 발사체이다.

1984년 "개발 연구"가 시작, 1986년 "개발"이 시작되었다. LE-5 개발 경험을 바탕으로 최초의 국산 1단용 엔진 LE-7 개발도 시작되어, 개발 시험 중 사망 사고를 포함한 폭발·화재 사고 등 난항을 거쳐 1994년 완성되었다. 고체 보조 로켓 부스터도 국산화하여, 순수 국산 액체 연료 로켓 개발에 성공했다.

1994년 2월 4일 오전 7시 20분, H-II 제1호기 발사에 성공했다. LE-7 개발 난항으로 예정보다 2년 늦게 발사되었으며, 성능 확인용 위성(VEP, "묘조")와 궤도 재돌입 실험기(OREX, "류세이")의 지구 주회 궤도 투입에 성공했다.

1997년까지 총 5기 연속 발사에 성공했지만, 발사 비용은 1기당 190으로 아리안 등 타국 로켓보다 비싸 국제 시장 경쟁력이 없었다. H-II 개발 검토가 시작된 1982년 당시 1달러당 240엔에서 엔고가 진행되어 1994년 발사 시에는 1달러당 100엔대 초반이었기 때문이다. 이에 발사 비용 절반으로 줄이기 위해 차세대 H-IIA 로켓을 개발하기로 결정했다.

1998년 5호기, 1999년 8호기의 연속 발사 실패로 원인 규명과 H-IIA 개발에 집중하기 위해 7호기 발사를 취소하고 운용을 종료했다. 개발비는 약 270으로, 전단을 신규 개발한 유럽 우주국(ESA) 아리안5 개발비(약 880~990)의 3분의 1 이하였다.

1단과 2단 모두에 액체 산소·액체 수소 조합을 이용하는 대형 실용 로켓은 H-II가 세계 최초였다(우주 왕복선은 메인 엔진이 액체 산소·액체 수소지만 1단식). 이 추진제 조합은 비추력이 높고 연소 후 수증기만 발생하여 오존층에 악영향이 거의 없어 환경 친화적이다. 다만, 대출력 엔진을 만들기 어렵고 추력이 부족할 때는 부스터를 사용하는데, 부스터 고체 연료에 포함된 과염소산 암모늄의 염소 성분은 오존층에 악영향을 미치고, 연소 시 독성 강한 염화수소 가스를 대량 발생시킨다.

H-II 로켓을 전면 개량한 H-IIA와 기본 요구 성능이 같으므로, 8호기 2단은 H-IIA 2단으로 교체되었다. J-I 로켓 1호기에는 1단에 H-II의 SRB가 사용되었지만, 2호기에서는 H-IIA의 SRB가 사용되었다. HOPE와 우주 정거장 보급기(HTV)는 H-II 때 계획이 시작되어 H-IIA로 계승되었다.

H-II 개발 타임라인

2.1. 개발 배경

1970년대 일본은 미국의 델타 로켓을 라이선스 생산하여 N-I, N-II 로켓을 개발, 운용하였다. 이는 냉전 시대 소련과 중국에 대항하기 위한 미국의 전략적 지원의 일환이었다. 그러나 일본은 고체 로켓 개발에는 성공했지만, 더 높은 기술 수준을 요구하는 액체 연료 로켓 개발에는 어려움을 겪었다.

이러한 상황에서 일본은 독자적인 액체 연료 로켓 기술 개발을 목표로 H-II 로켓 개발에 착수했다. NASDA는 자체 로켓에 미국의 기술 라이선스를 받은 부품을 사용해야 했는데, 특히 H-I과 그 이전 로켓의 핵심 기술은 델타 로켓에서 가져온 것이었다. H-I은 2단 로켓에 사용된 LE-5 엔진과 관성 유도 시스템과 같은 자체 생산 부품을 일부 사용했지만, 가장 중요한 부분인 1단 엔진은 미국의 Thor-ELT의 라이선스 생산 버전이었다.

H-II는 LE-7 액체 로켓 엔진과 1단용 고체 로켓 부스터를 개발함으로써 모든 단계를 "자체 개발"하게 되었다.

NASDA의 보도 자료에 따르면, H-II는 다음과 같은 정책에 따라 개발되었다:

* 일본 우주 기술을 사용하여 발사체를 개발한다.

* 개발된 기술을 최대한 활용하여 개발 기간과 비용을 절감한다.

* 기존 다네가시마 우주 센터에서 발사할 수 있는 발사체를 개발한다.

* 주 시스템 및 하위 시스템 모두에 충분한 성능을 제공하는 설계 기준을 사용한다. 개발이 적절하게 수행되도록 하고 안전을 고려한다.

1984년(쇼와 59년)에 H-II 로켓의 "개발 연구"가, 1986년에 "개발"이 시작되었다. 이와 동시에 LE-5 개발의 경험을 바탕으로 최초의 국산 제1단용 엔진 LE-7의 개발도 시작되어, 개발 시험 중 한 명의 사망 사고를 포함한 폭발·화재 사고 등의 난항을 거쳐 1994년에 완성되었다. 또한, 고체 보조 로켓 부스터도 국산화하여, 처음으로 순수 국산 액체 연료 로켓의 개발에 성공했다.

2.2. 개발 과정

1984년 H-II 로켓 개발이 본격적으로 시작되었다. 1단 엔진인 LE-7 개발은 난항을 겪었다. 액체 수소를 연료로 사용하는 다단연소 사이클 방식의 고성능 엔진 개발은 당시 일본의 기술 수준으로는 매우 어려운 과제였다. 개발 과정에서 폭발 사고로 인해 기술자가 사망하는 안타까운 사건도 발생했다.

1994년, 예정보다 2년 늦게 H-II 로켓 첫 발사에 성공했지만, 이후에도 잦은 실패를 겪었다. 특히, 1998년 H-II 로켓 5호기와 1999년 H-II 로켓 8호기의 연속 발사 실패는 H-II 로켓의 신뢰성에 큰 타격을 주었다. H-II 로켓의 높은 발사 비용 또한 문제였다. 당시 엔화 강세로 인해 국제 경쟁력이 더욱 악화되었다. 1기당 발사 비용은 190으로, 아리안 등 타국산 로켓보다 훨씬 비쌌다. 1982년 프로젝트 계획 시작 당시 1달러당 240엔이었으나, 1994년 첫 발사 당시에는 1달러당 100엔으로 변경되어 국제 시장에서의 경쟁력은 더욱 낮았다. 이러한 이유로 발사 비용을 절반으로 줄이기 위해 차세대 H-IIA 로켓을 개발하기로 결정했다.

2.3. H-IIA로의 전환

잦은 실패와 높은 비용 문제로 인해, 일본은 H-II 로켓을 조기에 퇴역시키고 개량형인 H-IIA(H-2A) 로켓 개발에 집중하기로 결정했다. H-II 로켓은 1994년 첫 발사에 성공한 이후 1997년까지 5번의 발사에 성공했지만, 각 발사 비용이 190억 엔(190)으로 국제 경쟁 로켓에 비해 너무 비쌌다. 이는 플라자 합의로 인한 환율 변동의 영향도 있었는데, 프로젝트 계획 당시인 1982년에는 1달러당 240엔이었으나, 1994년에는 100엔으로 변경되었다.

1998년 H-II 로켓 5호기와 이듬해 8호기의 연이은 실패는 H-II 시리즈의 조기 퇴역을 가속화했다. 일본 우주항공연구개발기구(NASDA)는 실패 원인을 조사하고 H-IIA 개발에 자원을 집중하기 위해, 7호기 발사를 취소하고 H-II 시리즈를 종료했다. H-IIA 로켓은 H-II 로켓의 기술적 문제점을 개선하고, 부품 국산화율을 높여 발사 비용을 절감하는 데 초점을 맞췄다.

3. 기술적 특징

H-II는 NASDA가 일본 우주 기술을 사용하여 개발한 발사체이다. 개발 기간과 비용 절감을 위해 기존에 개발된 기술을 최대한 활용하고, 다네가시마 우주 센터에서 발사할 수 있도록 설계되었다. 또한, 주 시스템 및 하위 시스템 모두에 충분한 성능을 제공하는 설계 기준을 사용하고, 안전을 고려하여 개발이 적절하게 수행되도록 하였다.

H-II는 더 큰 LH2/LOX 탱크와 캡슐 모양의 LOX 탱크가 있는 원통형 LH2 탱크로 구성된 새로운 상단을 통합했다. LH2 탱크 실린더는 탑재체의 발사 하중을 견디고, LOX 탱크와 엔진은 로켓의 중간 단 내부에 매달렸다. 2단은 단일 LE-5A 엔진으로 구동되었다.

H-II 개발 이전에는 H-I을 비롯한 이전 로켓의 핵심 기술이 델타 로켓에서 가져온 것처럼, 자체 로켓에 미국의 기술 라이선스를 받은 부품을 사용해야 했다.

3.1. 구성

H-II 로켓은 2단 액체 연료 로켓으로, 1단에는 LE-7 엔진, 2단에는 LE-5A 엔진을 사용했다. 추력 증강을 위해 2개의 대형 고체 로켓 부스터(SRB)를 장착했다. 페이로드 페어링은 위성 크기에 따라 다양한 종류를 사용했다.

--

| 구성 요소 | 설명 |

|---|---|

| 제1단 기체 | 우주항공연구개발기구와 미쓰비시 중공업, IHI가 공동 개발한 액체 산소와 액체 수소를 추진제로 하는 2단 연소 사이클의 LE-7 엔진을 사용한다. |

| 제2단 기체 | 재점화 능력을 보유하고 액체 산소와 액체 수소를 추진제로 하는 익스팬더 브리드 사이클의 LE-5A 엔진을 사용한다. |

| 고체 로켓 부스터 (SRB) | 닛산 자동차(후의 IHI 에어로스페이스)가 개발한 대형 고체 로켓 부스터로, 2개를 사용한다. 1기당 70.5t 중 59t을 차지하는 폴리부타디엔계 복합 고체 연료로 1,560kN(해면상)×2기의 추력을 내고, 94초 정도 연소된 후 몇 초 후에 분리된다. 비추력은 273초(진공 중)이며, 가동식 노즐에 의해 자세 제어를 한다. |

| 고체 보조 로켓 (SSB) | 닛산 자동차(후의 IHI 에어로스페이스)가 개발한 소형 고체 보조 로켓으로, 2개를 사용한다. TR-I 로켓(이후 TR-IA 로켓으로 발전)의 코어 모터와 거의 동일하며, 시험 3호기에만 사용되었다. |

| 페이로드 페어링 | 가와사키 중공업이 개발한 페어링은 외경 4.1m에서 5.1m까지 페이로드인 위성의 크기에 맞춰 여러 종류가 사용된다. |

| 유도 장치 | 스트랩다운 방식의 관성 유도 장치(일본 전기・일본 항공 전자 개발)와 링 레이저 자이로를 탑재하고 있다. |

3.2. 주요 제원

| 구분 | 제1단 | 고체 로켓 부스터 | 제2단 | 페어링 |

|---|---|---|---|---|

| 전장 | 35m | 23m | 11m | 12m |

| 외경 | 4m | 1.8m | 4m | 4.1m |

| 각 단 질량 | 98ton | 70.5ton | 20ton | 1.4ton |

| 사용 엔진 | LE-7 | SRB | LE-5A | N/A |

| 추진제 | 액체 산소 액체 수소 (LOX/LH2) | 폴리부타디엔계 복합 추진제 | 액체 산소 액체 수소 (LOX/LH2) | |

| 추진제 공급 방식 | 터보 펌프 | N/A | 터보 펌프 | |

| 추진제 질량 | 86ton | 59ton | 17ton | |

| 진공 중 추력 | 1079kN | 1765kN | 122kN | |

| 진공 중 비추력 | 445 s | 273 s | 452 s | |

| 연소 시간 | 345 s | 93 s | 598 s | |

| 자세 제어 | 엔진 짐벌 보조 엔진 | 짐벌 | 짐벌 가스 제트 | |

| 탑재 전자 장치 | N/A |

3.3. LE-7 엔진 (1단)

--

LE-7 엔진은 NASDA, 우주항공연구개발기구, 미쓰비시 중공업, IHI가 공동 개발한 일본 최초의 1단용 대형 액체 연료 엔진이다. 액체 산소와 액체 수소를 추진제로 사용하는 2단 연소 사이클 방식이다.

H-II 로켓 개발 초기, 1단 엔진 개발 경험이 없던 일본은 액체 수소를 연료로 사용하며 2단 연소 사이클 방식으로 작동하는 고성능 엔진 개발에 어려움을 겪었다. 엔진 개발에만 10년이 걸렸고, 이는 H-II 로켓 개발 지연의 주요 원인이 되었다. 결국, 설계 결함으로 인한 터보 펌프 이상이 발생하여 로켓 비행 중 추락으로 이어지기도 했다.

3.4. LE-5A 엔진 (2단)

LE-5A 엔진은 미쓰비시 중공업과 IHI에서 개발한 재점화 가능 액체 산소/액체 수소 엔진이다. 연소 효율을 높이기 위해 팽창식 블리드 사이클 방식을 적용하였다.

3.5. 고체 로켓 부스터 (SRB)

닛산 자동차(현 IHI 에어로스페이스)가 개발한 대형 고체 로켓 부스터(SRB) 2개를 사용한다. 1기당 70.5t 중 59t을 차지하는 폴리부타디엔계 복합 고체 연료를 사용하며, 1,560kN(해면상)×2기의 추력을 낸다. 약 94초 동안 연소된 후 몇 초 후에 분리된다. 비추력은 273초(진공 중)이며, 가동식 노즐을 통해 자세 제어를 한다. 분리 방식 확인을 위해 TR-I 로켓(이후 TR-IA 로켓으로 발전)이 개발되었다. 발사 능력 향상을 위해 SRB를 6개 사용하는 구상도 있었다.

4. 발사 기록

H-II 로켓은 1994년부터 1999년까지 총 7회 발사되었으며, 5회 성공, 1회 부분 실패, 1회 실패를 기록했다.

| 날짜 (GMT) | 비행 | 탑재체 | 결과 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1994년 2월 4일 | TF1 | OREX (Ryūsei) VEP (Myōjō) | 성공 |

| 2 | 1994년 8월 28일 | TF2 | ETS-6 (Kiku6) | 성공 |

| 3 | 1995년 3월 18일 | TF3 | GMS-5 (Himawari5) | 성공 |

| 4 | 1996년 8월 17일 | F4 | ADEOS (Midori) JAS-2 (Fuji3) | 성공 |

| 5 | 1997년 11월 28일 | F6 | TRMM ETS-7 (Kiku7) | 성공 |

| 6 | 1998년 2월 21일 | F5 | COMETS (Kakehashi) | 부분 실패 |

| 7 | 1999년 11월 15일 | F8 | MTSAT-1 | 실패 |

| - | - | F7 | ADEOS-II (MidoriII) DRTS-W (Kodama) | 취소 |

6번째 발사(F5)는 2단 엔진의 연소 시간이 예정보다 짧아 부분 실패했고, 위성은 GTO 대신 타원형 LEO에 남게 되었다. 7번째 발사(F8)는 1단 엔진 파손으로 인해 실패했으며, 지치지마 북서쪽 약 380km 해상에 추락했다.

잦은 실패와 높은 비용(190)으로 인해, NASDA는 신뢰성이 높은 H-IIA 개발에 집중하기 위해 H-II 로켓의 8번째 발사를 취소하고 시리즈를 종료했다.

5. 한계 및 의의

H-II는 일본이 순수 독자 기술로 개발한 최초의 대형 액체 연료 로켓이라는 의의를 지닌다. 이전까지 일본의 로켓 개발은 미국의 델타 로켓 기술을 라이선스 생산하는 방식이었으며, H-I 로켓의 경우에도 1단 엔진은 미국 기술에 의존했다. H-II는 LE-7 액체 로켓 엔진과 1단용 고체 로켓 부스터를 자체 개발하여 기술 자립을 이루었다.

NASDA는 H-II 개발에 있어 다음 사항을 목표로 하였다.

* 일본의 우주 기술을 최대한 활용

* 개발 기간과 비용 절감

* 기존 발사 시설 활용

H-II는 잦은 발사 실패와 높은 발사 비용이라는 한계에도 불구하고, 이후 H-IIA 개발의 밑거름이 되었으며, 대한민국 로켓 개발에도 중요한 교훈을 주었다.

5.1. 한계

H-II는 잦은 발사 실패로 신뢰성이 낮았다. 1998년 5호기, 1999년 8호기가 연이어 발사에 실패하여 휴즈 우주 통신 그룹과의 위성 발사 계약이 종료되었다. 실패 원인을 조사하고 H-IIA 개발에 집중하기 위해 7호기 발사는 취소되었고, H-II 프로그램은 종료되었다.

H-II의 발사 비용은 지나치게 높았다. 각 발사 비용은 190억 엔(190)으로, 아리안 등 국제 경쟁사의 로켓보다 훨씬 비쌌다. 이는 플라자 합의에 따른 환율 변동의 영향도 있었는데, 1982년 프로젝트 계획 당시 1달러당 240엔이었던 환율이 1994년에는 100엔으로 변경되어 발사 비용이 크게 상승했다.

5.2. 의의

H-II 로켓은 일본이 순수 독자 기술로 개발한 최초의 대형 로켓이다. 이전까지 일본의 로켓 개발은 미국의 델타 로켓 기술을 라이선스 생산하는 방식으로 이루어졌으며, 특히 H-I 로켓과 그 이전 로켓의 핵심 기술은 델타 로켓에서 가져온 것이었다. H-I 로켓의 경우 2단 로켓에 사용된 LE-5 엔진과 관성 유도 시스템은 자체 개발했지만, 가장 중요한 1단 엔진은 미국의 Thor-ELT를 라이선스 생산한 것이었다.

H-II는 LE-7 액체 로켓 엔진과 1단용 고체 로켓 부스터를 개발함으로써 모든 단계를 "자체 개발"하여, 일본의 우주 개발 기술 자립에 중요한 이정표를 세웠다.

일본 우주항공연구개발기구(NASDA)의 보도 자료에 따르면, H-II는 다음과 같은 정책에 따라 개발되었다:

* 일본 우주 기술을 사용하여 발사체를 개발한다.

* 개발된 기술을 최대한 활용하여 개발 기간과 비용을 절감한다.

* 기존 다네가시마 우주 센터에서 발사할 수 있는 발사체를 개발한다.

* 주 시스템 및 하위 시스템 모두에 충분한 성능을 제공하는 설계 기준을 사용한다. 개발이 적절하게 수행되도록 하고 안전을 고려한다.

H-II 로켓 개발 과정에서 축적된 기술은 후속 로켓인 H-IIA 개발의 밑거름이 되었다. 특히 1998년의 5호기, 1999년의 8호기의 연이은 실패는 H-II 시리즈의 조기 퇴역과 H-IIA로의 전환을 가속하는 계기가 되었다.

H-II 로켓의 개발은 대한민국 로켓 개발에 있어서도 중요한 교훈을 준다. 기술 자립의 중요성과 더불어, 실패를 통해 배우고 더 나은 기술을 개발하는 과정의 중요성을 보여준다.

6. 대한민국 우주 개발에 주는 교훈

H-II 로켓의 사례는 대한민국이 독자적인 우주 기술을 개발하는 데 있어 중요한 교훈을 제시한다. 일본은 H-II 개발을 통해 모든 단계를 "자체 개발"하는 데 성공했지만, 기술적, 경제적 어려움에 직면했다. 특히, LE-7 엔진 개발 과정에서 사고와 지연이 발생했고, 높은 발사 비용으로 인해 국제 경쟁력을 확보하지 못했다.

대한민국은 누리호 개발을 통해 독자적인 우주 발사체 기술을 확보했지만, 상업적 경쟁력을 갖추기 위해서는 발사 비용 절감 및 신뢰성 향상이 필수적이다. H-II 로켓 개발 과정에서 나타난 문제점들을 반면교사 삼아, 대한민국 우주 개발은 더욱 효율적이고 지속 가능한 방향으로 나아가야 할 것이다.

특히, 발사체 개발 초기 단계에서부터 상업적 활용 및 국제 협력 가능성을 염두에 두고, 장기적인 관점에서 우주 개발 전략을 수립해야 한다. H-II의 경우, 개발 당시에는 1달러당 240엔이었으나, 1994년에는 100엔으로 변경되는 등 플라자 합의로 인한 환율 변동의 영향도 부분적으로 있었다. 이러한 점을 고려하여 경제성 확보를 위한 노력도 필요하다. 또한, NASDA의 정책에서 나타난 것처럼, 개발된 기술을 최대한 활용하여 개발 기간과 비용을 절감하고, 기존 시설을 활용하는 방안도 고려해야 한다.

한일 양국은 우주 개발 분야에서 경쟁과 협력을 통해 상호 발전할 수 있는 방안을 모색해야 할 것이다. 일본의 경우 H-IIA 개발을 통해 기술적 안정성을 확보하고 발사 비용을 절감하는 데 성공했다.

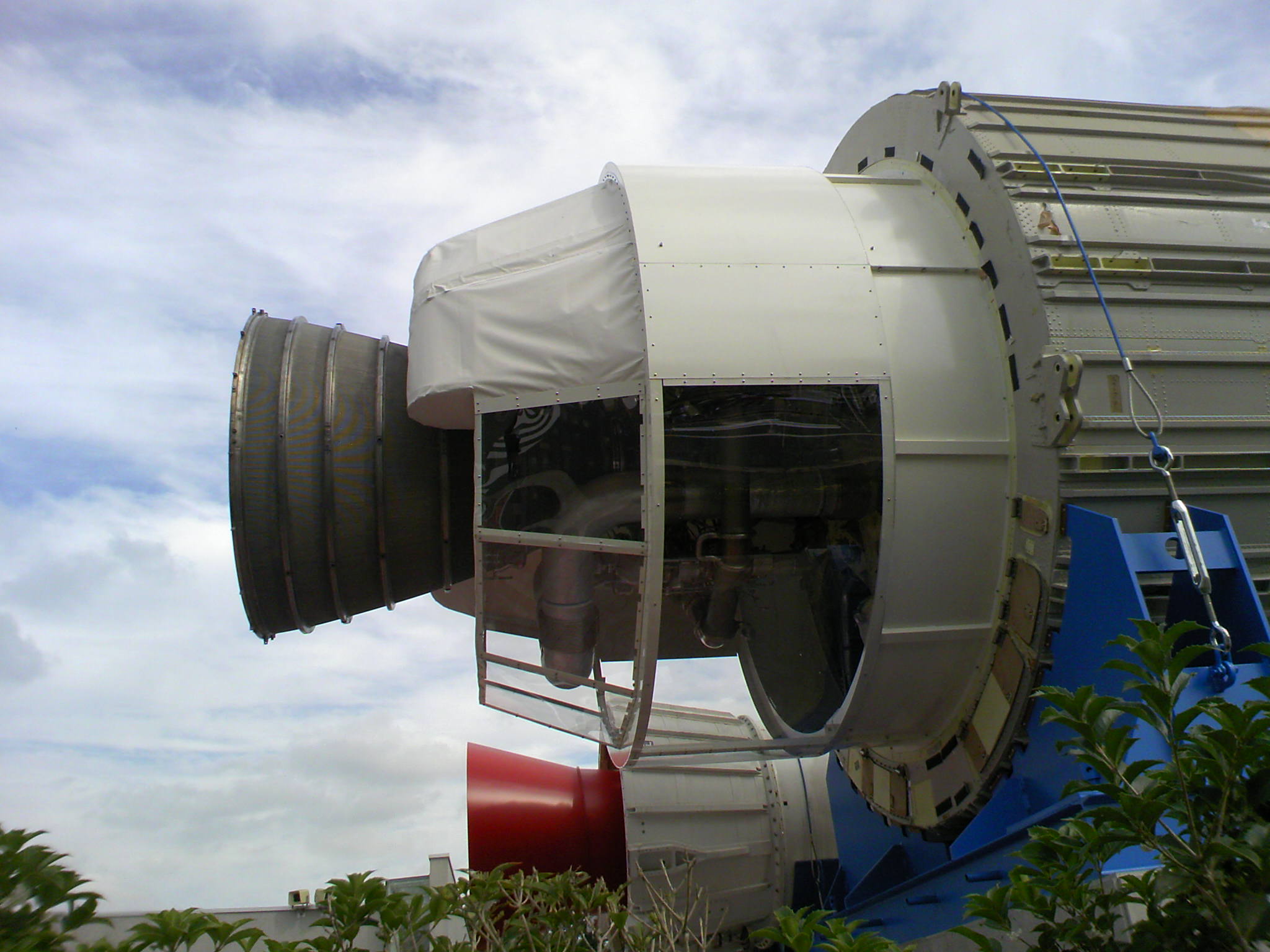

7. 전시

쓰쿠바 우주 센터에는 H-II 로켓 시험 기체가 전시되어 있다. 전시된 기체는 본체(1단, 2단, 페어링, LE-7형 엔진)와 SRB 1기(7호기)이다. 설치 초기에는 LE-7 엔진이 없었지만, 나중에 장착되었다.

H-II 로켓 7호기는 다네가시마 우주 센터에 보관되어 있으며, 시설 안내 투어를 통해 일반인에게 공개되고 있다.

--

이 외에도 다네가시마 우주 센터 공원, 쓰쿠바 엑스포 센터(원래는 요코하마 박람회 전시물), JAXA 가쿠다 우주 센터가 있는 가쿠다시 스페이스 타워 코스모 하우스, 도치기현 어린이 종합 과학관, 긴코만 공원에 H-II 로켓 실물 크기 모형이 야외 전시되어 있다.

--

--

--

--