SN 2006gy

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

SN 2006gy는 약 2억 3800만 광년 떨어진 은하 NGC 1260에서 발생한 매우 밝은 초신성이다. 이 초신성은 II형 초신성으로 분류되지만, 일반적인 II형 초신성보다 훨씬 밝게 빛났으며, 최대 밝기는 육안으로 관측 가능한 SN 1987A보다 100배나 밝았다. SN 2006gy는 태양 질량의 150배에 달하는 거대한 별의 폭발, 즉 쌍불안정성 초신성일 가능성이 제기되었으며, 쿼크별의 탄생을 알리는 쿼크노바일 가능성도 제안되었다. 최근에는 백색 왜성과 대질량 별의 합체에 의한 Ia형 초신성 폭발일 가능성도 제기되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 극초신성 - 쌍불안정형 초신성

쌍불안정형 초신성은 매우 무거운 별이 진화의 마지막에 겪는 특이한 초신성으로, 감마선이 전자와 양전자 쌍으로 변환되어 압력이 감소하면서 핵융합 반응이 폭주, 별 전체를 폭발시키고 잔해를 남기지 않으며, 밝기가 매우 밝거나 어둡고 폭발 후 광도 곡선이 수개월에 걸쳐 최대치에 도달하는 특징을 가진다. - 극초신성 - ASASSN-15lh

ASASSN-15lh는 2015년에 발견된 매우 밝은 초신성 후보로, 우리 은하보다 50배 이상 밝고 태양보다 5,700억 배 더 큰 에너지 흐름을 보이며 다양한 폭발 메커니즘 가설로 설명된다. - 2006년 발견한 천체 - 맥노트 혜성

맥노트 혜성은 2006년 발견되어 2007년 태양에 근접하며 밝게 빛났고, 이케야-세키 혜성 이후 가장 밝은 혜성이었으며 오르트 구름에서 기원한 쌍곡선 궤도를 따라 태양계를 지나갔다. - 2006년 발견한 천체 - 145523 루린

145523 루린은 루린 산 천문대에서 발견된 3.67년 주기의 탄소질 C형 소행성으로, 지름 약 1.4km, 알베도 0.27이며, 루린 산 천문대의 이름을 따 대만 천문학 연구 발전을 기념한다. - 2006년 9월 - 2006년 여자 럭비 월드컵

2006년 여자 럭비 월드컵은 캐나다에서 12개국이 참가한 가운데 열린 여자 럭비 유니온 월드컵으로, 뉴질랜드가 잉글랜드를 꺾고 우승했으며 카자흐스탄이 아시아 예선에서 진출, 헤더 모이즈(캐나다)가 최다 득점과 트라이 득점을 기록했다. - 2006년 9월 - 2006년 태국 쿠데타

2006년 태국 쿠데타는 쏜티 분야랏글린 육군 사령관을 중심으로 한 군부가 탁신 친나왓 총리의 부패와 권위주의적 통치를 명분으로 정권을 장악하여 헌법 정지, 의회 해산, 계엄령 선포 등의 조치를 취한 사건이다.

2. 성질

SN 2006gy는 약 2억 3800만 광년 (73 메가파섹) 떨어진 NGC 1260 은하에서 발생했다.[11] 이 초신성은 태양 질량의 150배에 달하는 매우 거대한 항성에서 발생한 것으로 추정되며, 맥동 쌍불안정성 방출과 같은 현상이 있었을 가능성도 제기된다.[12]

SN 2006gy의 폭발로 방출된 운동 에너지는 1045 J로 추정되는데, 이는 일반적인 Ia형 초신성 폭발 에너지(1×1044 J ~ 2×1044 J)보다 10배 높은 수치이다. SN 2006gy는 IIn형 초신성과 유사하게 폭발적인 운동 에너지를 주변 물질과의 상호 작용을 통해 복사로 효율적으로 변환하는 것으로 보인다.

캘거리 대학교의 캐나다 과학자 데니스 리히와 라치드 오우예드는 SN 2006gy가 쿼크별의 탄생을 알리는 쿼크노바였다고 제안하기도 했다.[13]

2. 1. 특이한 밝기

SN 2006gy의 광도는 맨눈으로 보아도 충분히 밝은 SN 1987A보다 100배나 밝았지만, SN 1987A보다 1400배나 더 멀리 떨어져 있어 망원경 없이는 관측할 수 없었다.[11]이 초신성의 밝기는 발견 후 약 70일 동안 지속되었고, 그 후 점차 감소했다. 2007년 5월 초, 밝기는 일반적인 초신성의 밝기 정도로 떨어졌다.

SN 2006gy는 스펙트럼에서 수소선을 보여 II형 초신성으로 분류되지만, 극심한 밝기는 일반적인 II형 초신성과 다르다는 것을 나타낸다.[9]

2. 2. 광도 곡선

SN 2006gy의 밝기는 발견 후 약 70일 동안 지속되었고, 그 이후 점차 감소했다. 2007년 5월 초, 밝기는 일반적인 초신성의 밝기 정도로 떨어졌다. SN 2006gy는 육안으로 관측할 수 있었던 SN 1987A보다 100배나 밝았지만, 거리가 1400배나 멀었기 때문에 망원경을 사용해야 관측할 수 있었다.2. 3. 스펙트럼

SN 2006gy는 스펙트럼에서 수소선을 보여 II형 초신성으로 분류되지만, 극심한 밝기는 일반적인 II형 초신성과 다르다는 것을 나타낸다.[9] 이러한 격렬한 폭발에 대해 몇 가지 가능한 메커니즘이 제안되었으며, 모두 매우 무거운 전구별이 필요하다.[9]2009년, 가와바타 히로하루를 중심으로 한 연구 그룹은 초신성 폭발이 관측된 후 200일에서 400일 사이에 하와이 마우나케아의 스바루 망원경의 미광천체 분광 촬영 장치 (FOCAS)로 관측한 SN 2006gy의 후기 스펙트럼 데이터를 발표했다. 이 스펙트럼은 알려진 어떤 초신성 폭발과도 달랐으며, 특히 "원소에 기인하는 방사 휘선의 폭이 좁은 점", "8000-8500Å 부근에 미지의 방사가 존재하는 점"에서 당시의 이론 예측과 일치하지 않았다. 전자는 초신성 폭발의 방출 물질의 팽창 속도가 일반적인 초신성 폭발의 10~15%밖에 되지 않는다는 것을, 후자는 방출 물질의 성질이 알려진 초신성 폭발과 크게 다르다는 점을 나타냈다.

가와바타 등의 그룹은 이 후기 스펙트럼의 이론 재분석을 실시하여, 미지의 방사가 중성 철 원소에 의한 것일 가능성을 발견했다. 이론 분석 결과, 태양 질량의 0.3배 이상의 철이 방출되었다면 미확인 방사 휘선의 파장과 강도를 설명할 수 있다는 것이 나타났으며, 충분한 양의 철 원소를 방출할 수 있는 Ia형 초신성 폭발일 가능성이 시사되었다. 초신성 폭발에서는 방출 물질이 고속 팽창하면서 밀도가 낮아지기 때문에 철 원소는 거의 이온화되지만, SN 2006gy에서는 방출 물질의 속도가 낮고, 밀도가 일반적인 초신성 폭발보다 300배 정도 높아 중성 철 원소가 존재할 수 있었다. 게다가, Ia형 초신성의 방출 물질이 대량의 별 주위 물질을 향해 충돌하면서 팽창하는 경우의 거동과 광도 곡선을 이론적으로 계산한 결과, SN 2006gy의 후기 스펙트럼의 성질과 광도, 광도의 진화와 일치한다는 것이 나타났다. 이 연구 결과로부터 가와바타 등의 연구 그룹은, SN 2006gy는 지금까지 제기되어 온 대질량 별의 초신성 폭발이 아니라, 백색 왜성과 대질량 별의 연성 합체에 의한 Ia형 초신성 폭발이라고 하면 관측 결과를 모순 없이 설명할 수 있다고 결론내렸다.

3. 이론 모델

SN 2006gy는 태양 질량의 150배에 달하는 매우 거대한 항성이 폭발한 것으로, 쌍불안정성 초신성일 가능성이 제기되었다. 이 외에도 쿼크별의 탄생을 알리는 쿼크노바였다는 주장이나, Ia형 초신성 폭발일 가능성도 제기되었다.

초기에는 대질량별의 단독 폭발로 보는 설이 주류였으나, 2020년 막스 플랑크 천체물리 연구소, 교토 대학, 히로시마 대학 등의 공동 연구팀은 백색 왜성과 대질량별로 이루어진 쌍성계에서 백색 왜성이 대질량별에 삼켜져 공통 외피를 형성한 후, 백색 왜성과 대질량별의 헬륨 핵이 합체하여 초신성 폭발이 일어난다는 시나리오를 제안했다.[1][2]

2009년 가와바타 히로하루 연구팀은 스바루 망원경으로 관측한 SN 2006gy의 후기 스펙트럼 데이터를 발표했는데,[3] 이는 기존 초신성 폭발 이론 예측과 일치하지 않았다. 주 방출 물질의 팽창 속도가 느리고, 방출 물질의 성질이 알려진 초신성 폭발과 크게 다르다는 점이 특징이다.[1] 이후 연구팀은 미지의 방사가 중성 철 원소에 의한 것이며, Ia형 초신성 폭발일 가능성을 제시했다.[1][2]

3. 1. 쌍불안정성 초신성

SN 2006gy는 태양 질량의 150배에 달하는 매우 거대한 항성이 폭발한 것으로, 쌍불안정성 초신성일 가능성이 있다.[11] 이 폭발로 발생한 운동 에너지는 1052에르그(1045J)로 추정된다. 쌍불안정성 초신성은 태양 질량의 130배에서 250배 사이의 매우 큰 질량을 가진 항성에서만 발생할 수 있다.

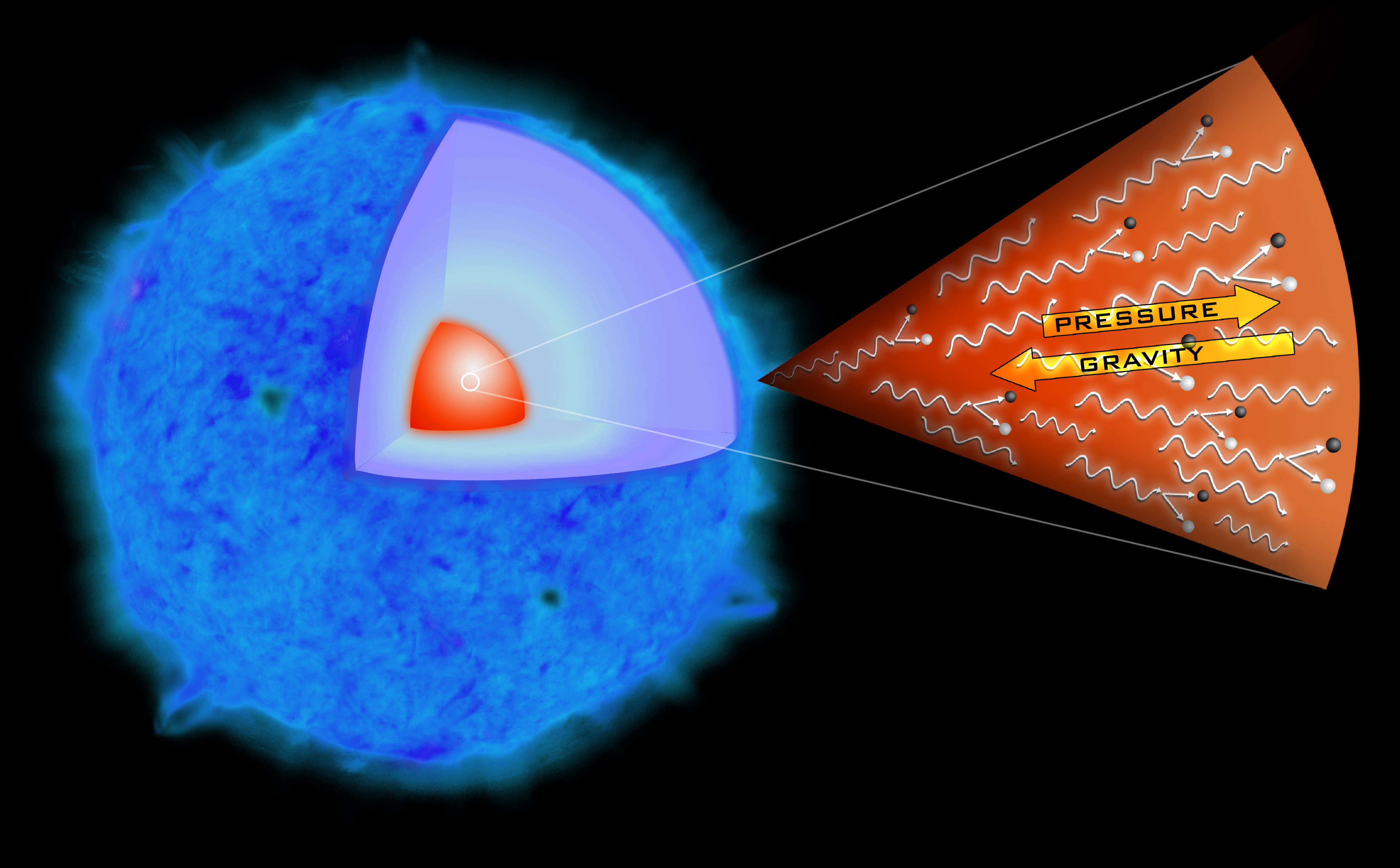

폭발한 별은 태양의 약 150배 질량을 가진 초거성으로, 쌍생성을 동반하는 유형의 초신성 폭발로 추정된다. 초거성의 핵은 고에너지 감마선을 방출하는데, 이 감마선은 항성의 자기장과 간섭하여 전자와 양전자 쌍을 생성한다. 이로 인해 감마선의 평균 전파 거리가 짧아져 항성 내부 온도가 상승하고, 반응이 폭주하여 에너지가 핵에 축적된다. 결국 항성 표면은 내부로 붕괴하고 핵은 더욱 압축되어 급격한 열핵 연소가 발생한다. 이 폭발로 항성은 블랙홀조차 남기지 않고 완전히 소멸하는데, 이러한 폭발을 쌍불안정성 초신성 폭발이라고 한다.[11]

SN 1987A와 비교했을 때, SN 2006gy의 광도는 100배에 달했지만, 거리가 훨씬 멀어 망원경 없이는 관측할 수 없었다.

; 용골자리 에타별과의 유사성

우리 은하 내 용골자리 에타별은 지구에서 약 7,500광년 떨어진 초거성으로, SN 2006gy와 비슷한 질량을 가졌을 것으로 추정된다. 용골자리 에타별이 SN 2006gy와 유사한 폭발을 일으킨다면, 그 밝기는 10억 배나 밝아져 겉보기 등급은 -7.5등급에 이를 것이다. 이는 밤에도 책을 읽을 수 있고 낮에도 볼 수 있을 정도의 밝기이다. 그러나 천체물리학자 마리오 리비오(Mario Livio)는 용골자리 에타별이 지구에서 멀리 떨어져 있어 지구 생명체에 미치는 영향은 적을 것이라고 설명했다.

캘거리 대학교의 데니스 리히(Denis Leahy)와 라시드 우예드(Rachid Ouyed)는 SN 2006gy가 쿼크별의 탄생을 알리는 현상이라고 주장하기도 했다.[13]

3. 2. 쿼크노바

SN 2006gy는 IIn형 초신성과 유사하게 폭발적인 운동 에너지를 주변 물질과의 상호 작용에 의해 복사로 효율적으로 변환하는 것으로 추정된다. 이러한 현상은 의 질량 손실이 광도가 높은 청색 변광성 폭발 이후에 발생하거나, 맥동 쌍불안정성 방출을 통해 발생할 수 있다.[12] 캘거리 대학교의 캐나다 과학자 데니스 리히와 라치드 오우예드는 SN 2006gy가 쿼크별의 탄생을 알리는 쿼크노바였다고 제안했다.[13]3. 3. 백색 왜성과 대질량 별의 합체

발견 초기부터 십수 년 동안은 태양 질량의 수백 배를 가진 별이 쌍불안정형 초신성이 된 시나리오나, 태양 질량의 수십 배를 가진 대질량별이 극대 초신성이 된 시나리오 등, 대질량별의 단독 폭발로 보는 설이 주류였다.[1] 2020년, 막스 플랑크 천체물리 연구소, 교토 대학, 히로시마 대학 등의 공동 연구팀은 백색 왜성과 대질량별로 이루어진 쌍성계에서 백색 왜성이 대질량별에 삼켜져 공통 외피를 갖게 된 후, 백색 왜성과 대질량별의 헬륨 핵이 합체하여 초신성 폭발이 일어난다는 시나리오를 제창했다.[1][2]2009년, 가와바타 히로하루를 중심으로 한 연구 그룹은 초신성 폭발이 관측된 후 200일에서 400일 사이에 하와이 마우나케아의 스바루 망원경의 미광천체 분광 촬영 장치(FOCAS)로 관측한 SN 2006gy의 후기 스펙트럼 데이터를 발표했다.[3] 이 스펙트럼은 알려진 어떤 초신성 폭발과도 달랐으며, 특히 "원소에 기인하는 방사 휘선의 폭이 좁은 점", "8000-8500Å 부근에 미지의 방사가 존재하는 점"에서 당시의 이론 예측과 일치하지 않았다.[1][3] 전자는 초신성 폭발의 방출 물질 팽창 속도가 일반적인 초신성 폭발의 10~15%밖에 되지 않는다는 것을, 후자는 방출 물질의 성질이 알려진 초신성 폭발과 크게 다르다는 점을 나타냈다.[1]

가와바타 등의 그룹은 이 후기 스펙트럼의 이론 재분석을 실시하여, 미지의 방사가 중성 철 원소에 의한 것일 가능성을 발견했다.[1][2] 이론 분석 결과, 태양 질량의 0.3배 이상의 철이 방출되었다면 미확인 방사 휘선의 파장과 강도를 설명할 수 있다는 것이 나타났으며, 충분한 양의 철 원소를 방출할 수 있는 Ia형 초신성 폭발일 가능성이 시사되었다.[1][2] 초신성 폭발에서는 방출 물질이 고속 팽창하면서 밀도가 낮아지기 때문에 철 원소는 거의 이온화되지만, SN 2006gy에서는 방출 물질의 속도가 낮고, 밀도가 일반적인 초신성 폭발보다 300배 정도 높아 중성 철 원소가 존재할 수 있었다.[1][2] Ia형 초신성의 방출 물질이 대량의 별 주위 물질을 향해 충돌하면서 팽창하는 경우의 거동과 광도 곡선을 이론적으로 계산한 결과, SN 2006gy의 후기 스펙트럼의 성질과 광도, 광도의 진화와 일치한다는 것이 나타났다.[1][2] 이 연구 결과로부터 가와바타 등의 연구 그룹은 SN 2006gy가 지금까지 제기되어 온 대질량 별의 초신성 폭발이 아니라, 백색 왜성과 대질량 별의 연성 합체에 의한 Ia형 초신성 폭발이라고 하면 관측 결과를 모순 없이 설명할 수 있다고 결론내렸다.[1][2]

4. 용골자리 에타와의 유사성

용골자리 에타는 우리 은하에 있으면서 지구로부터 약 7,500광년 떨어져 있는 매우 밝은 극대거성이다. 에타별은 SN 2006gy보다 32,000배나 더 가깝게 있기 때문에 이로부터 오는 빛은 SN 2006gy보다 10억 배 더 밝을 것으로 예측된다. 에타는 SN 2006gy가 될 정도의 항성과 비슷한 크기를 가지고 있다. SN 2006gy를 발견한 사람 중 한 명인 데이브 풀리(Dave Pooley)는 만약 용골자리 에타가 비슷한 방법으로 폭발한다면 지구에서 밤에도 낮보다 더 환한 상태에서 글을 읽을 수 있을 정도로 충분한 빛이 나온다고 말한다.[14] SN 2006gy의 겉보기 등급은 15등급 이므로 에타별에서 비슷한 현상이 일어난다면 그 때의 겉보기 등급은 -7.5등급까지 측정될 것이다. 천체물리학자인 마리오 리비오에 따르면 이러한 현상은 언제든지 일어날 수 있지만 지구상의 생명체에게 끼치는 위험은 적다고 말한다.[14]

참조

[1]

논문

Luminous Supernovae

[2]

논문

Superluminous Supernovae SN2006gy, SN2005gj and SN2005ap: Signs for a New Explosion Mechanism

[3]

웹사이트

List of Supernovae

http://www.cbat.eps.[...]

2011-01-08

[4]

간행물

IAU Circular No. 8754

http://astro.berkele[...]

2007-05-10

[5]

논문

SN 2006gy: An Extremely Luminous Supernova in the Galaxy NGC 1260

[6]

논문

SN 2006gy: Discovery of the Most Luminous Supernova Ever Recorded, Powered by the Death of an Extremely Massive Star like η Carinae

[7]

뉴스

NASA's Chandra Sees Brightest Supernova Ever

http://www.nasa.gov/[...]

NASA Press Release

2007-05-07

[8]

서적

Extreme Explosions

[9]

논문

Superluminous Supernovae

[10]

뉴스

Top 10 Scientific Discoveries: #3. Brightest Supernova Recorded

http://www.time.com/[...]

Time

2007

[11]

웹사이트

Fast Facts for SN2006gy

http://chandra.harva[...]

2014-04-30

[12]

논문

Spectral Evolution of the Extraordinary Type IIn Supernova 2006gy

[13]

논문

Supernova SN2006gy as a first ever Quark Nova?

[14]

웹사이트

Megastar explodes in brightest supernova ever seen

https://www.cnet.com[...]

Reuters

2007-05-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com