교회 선법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

교회 선법은 서양 중세 및 르네상스 시대 음악을 지배한 음조직으로, 그레고리오 성가를 비롯한 다양한 음악 형식에 사용되었다. 8개의 기본 선법(도리아, 프리지아, 리디아, 믹솔리디아, 히포도리아, 히포프리지아, 히폴리디아, 히포믹솔리디아)에서 시작하여, 16세기에 헨리쿠스 글라레아누스에 의해 12선법으로 확장되었다. 각 선법은 종지음과 낭창음을 가지며, 정격 선법과 변격 선법으로 구분된다. 현대 음악, 특히 재즈에서는 장단조에서 벗어나려는 시도로 교회 선법이 활용되기도 한다.

교황 그레고리오 1세의 이름은 중세 서유럽과 중부 유럽(밀라노 교구는 예외)에서 지배적인 형태가 된 성가에 붙여졌으며, 이는 카롤링거 시대에 프랑크족 성가대가 로마 교회 음악을 재작업하면서 이루어졌다. 이 성가 레퍼토리의 음조 구조를 설명하기 위해 나중에 이론적 틀이 생겨났는데, 이는 다른 유럽 성가 방언(고대 로마 성가, 모사라베 성가, 암브로시아 성가 등)에는 적용되지 않는다.

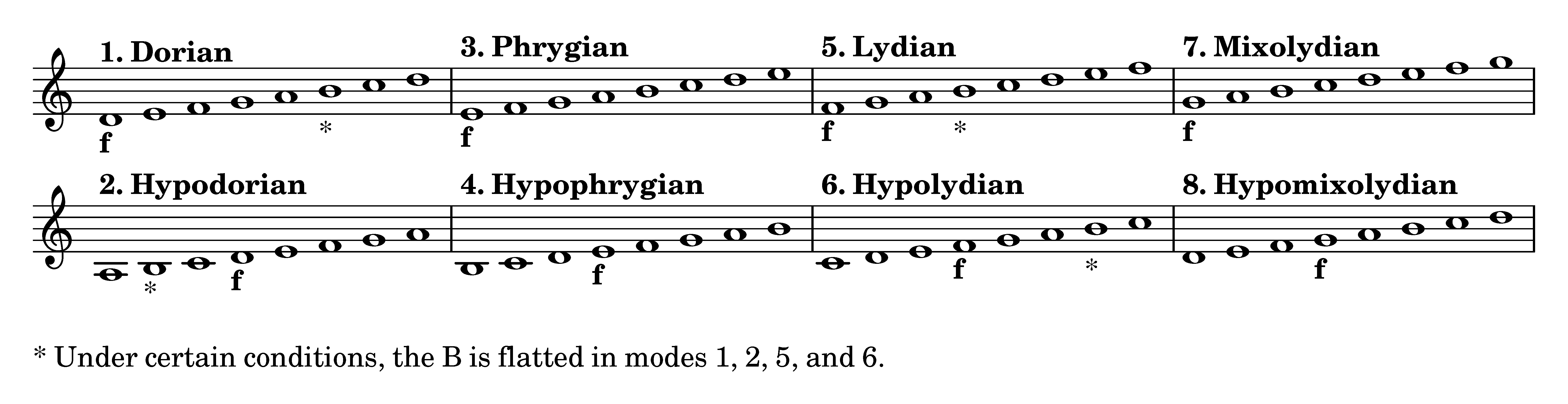

교회선법은 서양 음악의 중세 및 르네상스 시대 음악을 지배한 음조직이다. 중세 종교 음악은 4가지 정격선법(도리아 선법, 프리지아 선법, 리디아 선법, 믹솔리디아 선법)과 4가지 변격선법(히포도리아 선법, 히포프리지아 선법, 히포리디아 선법, 히포믹솔리디아 선법) 등 8가지 선법으로 구성되었다.[2] 16세기에는 2가지 정격선법(에올리아 선법, 이오니아 선법)과 2가지 변격선법(히포에올리아 선법, 히포이오니아 선법)이 추가되어 총 12가지가 되었다.[2]

2. 역사

서양 단선율 성가는 6세기에서 9세기 초 사이에 기본적인 형태를 갖추었지만, 이 시대의 이론적 자료나 악보는 존재하지 않는다. 8세기 말, 고대 그리스 이론에는 없던 8개의 모드 범주 체계가 그레고리오 성가와 연관되게 되었다. 이 체계는 초기 비잔틴의 ''oktōēchos''에서 유래했을 가능성이 높다.

2. 1. 중세 시대

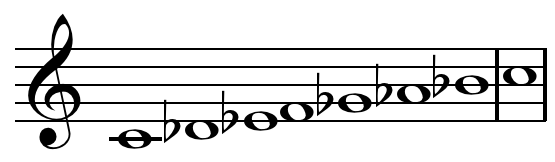

그레고리오 성가에서는 8가지 선법이 사용되었는데, 이들은 모두 같은 온음계 계열을 바탕으로 한다. 각 선법은 옥타브에 걸친 고유한 음넓이(안비투스)와 마침음(피날리스)을 가지고 있어 서로 다른 특징을 가진다. 그레고리오 성가에는 D, E, F, G의 4가지 마침음에 두 가지 선법이 있다. 마침음에서 마침음까지 옥타브 음넓이를 갖는 정격선법(도리아, 프리지아, 리디아, 믹솔리디아)과 마침음 아래 4도에서 위 5도까지 옥타브 음넓이를 갖는 변격선법(히포도리아, 히포프리지아, 히폴리디아, 히포믹솔리디아)이 있다. 이러한 선법 명칭은 그리스 선법에서 유래했지만, 둘 사이에는 직접적인 관련이 없다.[3]

16세기에는 스위스 음악가 그라레아누스가 그의 저서 《도네카코르돈》(1547)에서 정격 및 변격 선법 4개를 추가하여 12선법 체계를 확립했다. 이 교회 선법은 17, 18세기에 근대 장단조 음계 체계로 전환되기 전까지 중세 르네상스 시대의 음계로 사용되었다.[3]

교황 그레고리오 1세의 이름은 중세 서유럽과 중부 유럽(밀라노 교구 제외)에서 널리 사용된 성가에 붙여졌다. 이는 카롤링거 시대에 프랑크족 성가대가 로마 교회 음악을 재작업하면서 이루어졌다. 이러한 성가 레퍼토리의 음조 구조를 설명하기 위해 후대에 이론적 틀이 만들어졌는데, 이는 다른 유럽 성가 방언(고대 로마 성가, 모사라베 성가, 암브로시아 성가 등)에는 적용되지 않는다.

서양 단선율 성가는 6세기에서 9세기 초 사이에 기본적인 형태를 갖추었지만, 이 시대의 이론적 자료나 악보는 전해지지 않는다. 8세기 말, 고대 그리스 이론에는 없던 8개의 모드 범주 체계가 그레고리오 성가와 연관되게 되었다. 이 체계는 초기 비잔틴의 ''oktōēchos''에서 유래했을 가능성이 높다.

2. 2. 르네상스 시대

16세기 스위스의 음악가 글라레아누스는 그의 저서 《도데카코르돈》(1547)에서 정격·변격 4개의 선법을 도입하여 12선법을 확립하였다. 이 교회 선법은 17세기, 18세기에 이르러 근대의 장조 및 단조 음조직으로 전환하기까지 중세 르네상스의 음계로 이어져 내려왔다.[3]

3. 선법의 종류 및 특징

그레고리오 성가는 D, E, F, G의 4개 피날리스(finalis, 마침음)를 가지며, 각 피날리스마다 정격선법과 변격선법 두 가지가 있다. 정격선법은 피날리스에서 피날리스까지의 옥타브 음넓이(안비투스, ambitus)를 가지며, 변격선법은 피날리스 아래 4도에서 위 5도까지의 옥타브 음넓이를 가진다.[3] 각 선법은 종지음(finalis)과 공동종지음(테너, 지배음, 영창음)을 가진다. 종지음은 성가가 일반적으로 끝나는 음고이며, 공동종지음은 성가의 추가적인 쉼표 역할을 한다.

교회 선법의 명칭은 고대 그리스 선법에서 유래되었으나, 둘 사이에는 내적 관계가 전혀 없다.[3] 17세기와 18세기에 이르러 교회 선법은 근대 장음계 및 단음계 음조직으로 전환되기 전까지 중세와 르네상스 시대의 음계로 이어져 내려왔다.[3]

3. 1. 정격 선법 (Authentic mode)

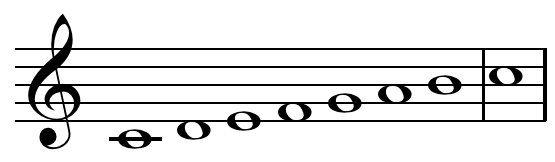

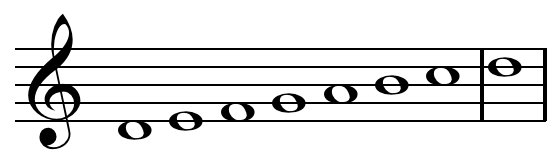

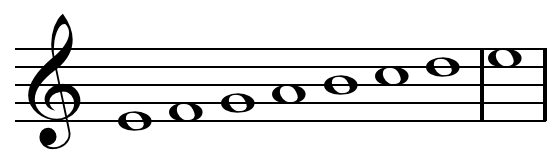

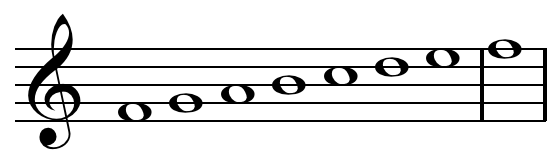

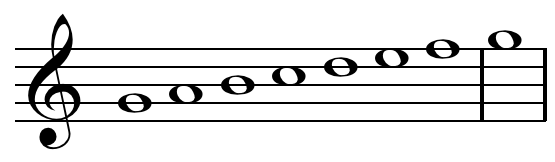

교회 선법은 서양 중세 및 르네상스 시대 음악의 음조직이다. 그레고리오 성가에서 8가지 선법이 사용되었는데, 그중 네 가지는 정격 선법(Authentic mode)이다. 정격 선법은 D, E, F, G의 4개 피날리스(finalis, 마침음)를 가지며, 피날리스에서 피날리스까지의 옥타브 음넓이(안비투스, ambitus)를 지닌다.

정격 선법에는 도리아(Doria), 프리지아(Phrygia), 리디아(Lydia), 믹솔리디아(Mixo-lydia) 선법이 있다.[2] 각 선법은 현대의 선법적 음계에 해당하며, ''레''(도리아), ''미''(프리지아), ''파''(리디아), ''솔''(믹솔리디아)에서 시작한다.

선율의 특징적인 음으로는 종지음(finalis)과 공동종지음(테너, 지배음, 영창음)이 있다. 종지음은 성가가 일반적으로 끝나는 음고이며, 서양 고전 음악 전통의 으뜸음과 유사하다. 공동종지음은 성가의 추가적인 쉼표 역할을 하며, 현대의 지배음과 유사하지만 으뜸음과의 음정이 반드시 5도 관계는 아니다.

정격 선법의 낭창음(테너 또는 지배음, 시편 창법의 "낭창음"에 해당)은 선법 3(프리지아)을 제외하고 음계의 종지음보다 완전 5도 위에 있다. 선법 3의 경우 으뜸음에서 완전 5도 위에 있는 음이 불안정한 ''시''(현대 솔페지오)이기 때문에 ''타''로 플랫될 수 있다.[3]

정격 선법은 중간음(mediant)과 참여음(participant)이라는 음계 음도로도 구별된다. 중간음은 정격 선법에서 종지음과 공동종지음 사이에 위치하며, 음계의 세 번째 음이 B음이 아닌 경우 C음으로 대체된다. 참여음은 보조 음표로, 일반적으로 정격 선법의 중간음에 인접한다.

16세기에 스위스 음악가 그라레아누스는 에올리아(Aeolia)와 이오니아(Ionia)를 정격 선법에 추가하여 12선법 체계를 확립하였다.[3]

정격 선법은 다음과 같이 정리할 수 있다.

3. 2. 변격 선법 (Plagal mode)

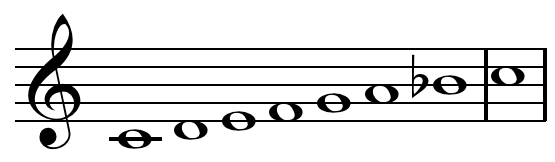

변격 선법(그리스어: πλάγιος|플라기오스grc, "비스듬한", "가로지르는")은 종지음보다 완전 4도 아래에서 완전 5도 위까지의 음역을 가진다. 변격 선법은 짝수 번호의 선법(2, 4, 6, 8번)이며, 해당되는 홀수 번호의 정격 선법에 "hypo-" 접두사를 붙여 이름을 붙인다. 즉, 히포도리아 선법, 히포프리기아 선법, 히포리디아 선법, 히포믹소리디아 선법이다.[3]변격 선법에서 ''테너''(공동종지음, 또는 지배음, 시편창법의 "낭창음"에 해당)는 해당 정격 선법의 ''테너''보다 3도 아래이다. 8선법(히포믹소리디아)에서는 "불안정한" 음도 ''ti''를 피하기 위해 ''finalis''보다 4도 위로 올라간다(정격 3선법에서 테너는 마찬가지로 ''finalis''보다 6도 위로 올라가며, 플라갈 4선법, 즉 히포프리기아 선법의 테너 또한 ''finalis''보다 4도 위에 있다).[3]

나중에 추가된 변격 선법에는 히포에올리아 선법(종지음 라, 낭창음 도)과 히포이오니아 선법(종지음 도, 낭창음 미)이 있다.[3]

이론상으로는 존재하지만, 실제로는 사용되지 않은 히포로크리아 선법(종지음 시, 낭창음 레)도 있다.[3]

3. 3. 16세기에 추가된 선법

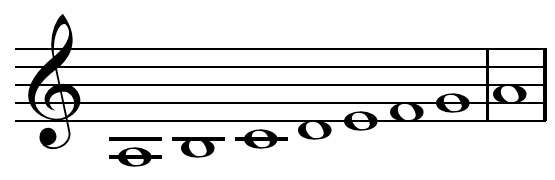

16세기에 이르러 교회 선법에 2가지 정격 선법인 에올리아 선법과 이오니아 선법, 그리고 2가지 변격 선법인 히포에올리아 선법과 히포이오니아 선법이 추가되어 총 12가지 선법이 되었다.[2] 16세기 스위스의 음악가 그라레아누스는 그의 저서 <도네카코르돈>(1547)에서 정격 및 변격 선법 4개를 도입하여 12선법 체계를 확립하였다.[3]추가된 정격 선법은 다음과 같다.

- 제9선법: 에올리아 선법 (종지음 라, 낭창음 미)

- 제11선법: 이오니아 선법 (종지음 도, 낭창음 솔)

추가된 변격 선법은 다음과 같다.

- 제10선법: 히포에올리아 선법 (종지음 라, 낭창음 도)

- 제12선법: 히포이오니아 선법 (종지음 도, 낭창음 미)

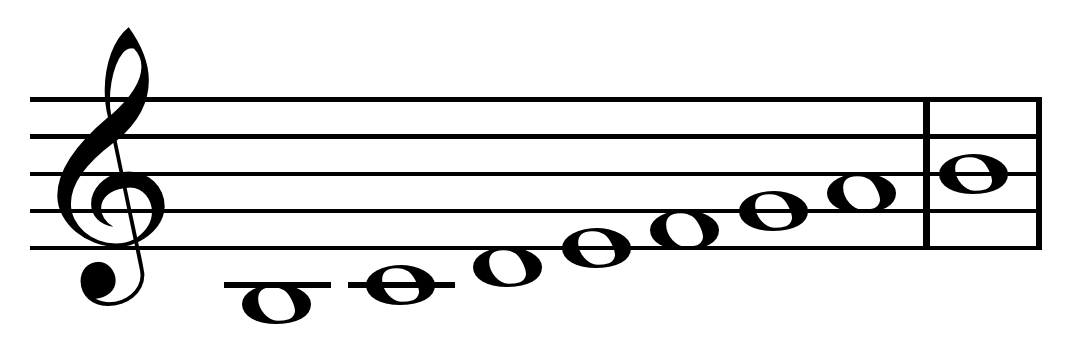

이론상으로는 존재하지만, 실제로는 사용되지 않은 선법으로 로크리아 선법 (종지음 시, 낭창음 파)과 히포로크리아 선법 (종지음 시, 낭창음 레)이 있다. 이들은 종지음이 시(교회 선법에서 피하는 음)이고, 종지음과 낭창음 사이의 음정이 감5도이기 때문에 실제 작품에서는 사용되지 않았다. 따라서 로크리아 선법과 히포로크리아 선법에는 번호가 없다.

새로 추가된 선법 중 에올리아 선법과 이오니아 선법은 각각 단음계와 장음계로 이어지게 되었지만, 사고방식의 차이로 인해 서로 완전히 같은 것은 아니다.

3. 4. 사용되지 않은 선법

이론상으로는 존재하지만, 실제로는 사용되지 않은 선법은 다음과 같다.- 로크리아 선법 (종지음 시, 낭창음 파)

- 히포로크리아 선법 (종지음 시, 낭창음 레)

로크리아 선법은 종지음이 시이고, 종지음과 낭창음 사이의 음정이 감5도이기 때문에 실제 작품에서 사용된 예가 없다. 그 변격인 히포로크리아 선법도 마찬가지로 실제 사용 예가 없어 번호가 없다.[1]

4. 현대 음악에서의 활용

재즈에서는 1960년대부터 교회 선법이 이용되기 시작했다. 현대 음악에서 교회 선법은 기존의 장조 및 단조 음악에서 벗어나기 위해 사용되며, 이 때문에 장조를 연상시키는 아이오니안(Ionian)은 사용되지 않는다.

4. 1. 재즈에서의 활용

재즈에서는 1960년대부터 교회 선법이 이용되기 시작했다. 첫째는 어떤 코드에서의 어베일러블 노트 스케일로서 이용하는 방법이다. 둘째는 모드(선법)를 조로 파악하여 그 위에서 프레이징을 하거나 화성을 구성하는 방법이다. 두 번째 이용법에서는 각 선법의 으뜸음과 특성음이 중시된다.다음의 교회 선법이 사용된다.

- 도리안 ''Dorian''

- 프리지안 ''Phrygian''

- 리디안 ''Lydian''

- 믹소리디안 ''Mixolydian''

- 에올리안 ''Aeolian''

- 로크리안 ''Locrian''

현대에서 교회 선법이 사용되는 것은 기존의 협의의 조성, 즉 장조와 단조에 의한 음악으로부터 벗어나기 위함이다. 이 때문에 아이오니안 ''Ionian''은 기존의 조성인 장조를 너무나 연상시키므로 사용되지 않는다.

참조

[1]

서적

グラウト/パリスカ 新 西洋音楽史〈上〉

음악지우사

[2]

백과사전

교회선법

[3]

백과사전

서양 중세음악-교회선법

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com