뮌스터 반란

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

뮌스터 반란은 1532년부터 1535년까지 독일 뮌스터에서 일어난 재세례파의 신정 정치 수립 시도이다. 종교개혁 이후 뮌스터에서는 루터파, 재세례파, 가톨릭 세력 간의 갈등이 심화되었고, 재세례파가 도시를 장악하면서 성인 세례 강요, 재산 공유 등의 급진적인 정책이 시행되었다. 얀 마티스와 얀 판 레이덴 등의 지도 아래 뮌스터는 "새 예루살렘"으로 선포되었으나, 뮌스터 주교의 군대에 의해 포위되어 1535년 함락되었다. 얀 판 레이덴 등 지도자들은 처형되었고, 뮌스터 반란은 재세례파 운동의 전환점이 되었다. 이 사건은 뮌스터의 사회 구조와 재세례파 운동에 큰 영향을 미쳤으며, 다양한 예술 작품의 소재가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사적 배경

독일 농민 전쟁 (1524–1525) 이후, 베스트팔렌의 뮌스터에서 재세례파가 신정 정치를 수립하려는 시도가 있었다(1532–1535). 베른하르트 로트만은 루터교 목사였으나, 가톨릭에 대한 비판적인 팸플릿을 출판하며 얀 마티스, 얀 복켈존 등과 함께 재세례파 운동을 주도했다. 이 팸플릿은 처음에는 루터교적 관점에서 가톨릭을 비판했지만, 점차 성경에 따른 부의 분배와 평등을 주장하며 뮌스터 시민들과 빈민층의 지지를 얻었다.

많은 재세례파 신봉자들이 뮌스터로 모여들었고, 로트만과 그의 동맹들은 시정 선거에서 승리하여 베른하르트 크니퍼돌링을 시장으로 임명했다. 멜키오르 호프만의 추종자였던 마티스는 뮌스터를 "새 예루살렘"으로 선포하고, 1534년 1월 5일 그의 제자들과 함께 성인 세례를 도입했다. 로트만 역시 재세례를 받았고, 곧 1000명이 넘는 성인들이 세례를 받았다. 재세례파는 세력을 확장하고 성상 파괴를 자행했으며, 재산을 공유하는 공동체를 만들었다.[1]

2. 1. 뮌스터의 종교개혁

1530년대 초, 뮌스터에서 루터교 종교개혁이 시작되었다. 1530년부터 베른하르트 로트만은 뮌스터 근교 성 모리츠 교회(St. Mauritz)에서 복음주의적 설교를 시작했고, 많은 뮌스터 시민들이 그의 설교를 들으러 왔다.[8] 1532년 1월, 로트만이 뮌스터 시내로 이주하면서 종교개혁 운동은 본격화되었다.[9] 게마인하이트(Gemeinheit, 시민 공동체)와 길드가 중심이 되어 조직적인 운동을 시작했다.[10]1532년 7월, 장로와 길드장은 게마인하이트와 길드의 요구를 받아들여 시민위원회를 결성하고 복음주의를 촉진하기 시작했다.[11] 그들은 시 참사회에 시민위원회의 요구를 전달하며 압박했고, 결국 시 참사회는 요구를 수용하여 종교개혁 추진 동맹을 맺었다.[12] 8월 10일, 뮌스터 시내 모든 교구 교회에 복음주의 설교자가 임명되면서 종교개혁이 실행되었다.[13]

뮌스터 시의 종교개혁은 상위 권력인 뮌스터 주교와의 갈등을 야기했다. 뮌스터 시와 주교는 외교적 교섭을 시도했지만, 뮌스터 시가 종교개혁을 철회하지 않자 주교는 시민의 소를 압수하고 도로를 봉쇄하는 등 강경 대응에 나섰다.[14] 12월, 뮌스터 시민들은 주교가 머물던 텔크테(Telgte)를 습격했다.[15] 결국 주교는 군사적 패배로 인해 타협해야 했고, 1533년 2월 14일 헤센 방백의 중재로 뮌스터 시내의 종교개혁을 인정하는 종교 협정이 체결되었다.[16]

2. 2. 세 종파의 분열

1533년 4월경부터 뮌스터 종교 개혁의 지도자였던 베른하르트 로트만과 그의 동료 설교자들이 유아 세례를 비판하는 설교를 시작하면서, 뮌스터 시내 주민들은 종교 문제로 다시 분열되기 시작했다.[19] 유아 세례 비판은 신성 로마 제국에서 사형으로 금지되었던 교리였으며, 가톨릭뿐만 아니라 개신교 제후들까지 적으로 돌리는, 정치적으로 매우 위험한 주장이었다.이 때문에 시 참사회와 뮌스터의 외교 고문이었던 요한 판 데어 비크(Johann van der Wieck)는 로트만의 활동을 막으려 했다. 8월 7일과 8일에 세례와 성찬을 둘러싼 루터파와 로트만파의 토론회를 열고, 설교자들에게 세례와 성찬에 관한 설교를 금지했다.[20] 9월에는 시내 체류를 금지했지만, 설교자들을 추방할 수는 없었다.[21]

11월 3일부터 5일에 걸쳐, 시 참사회를 이끄는 루터파, 로트만파, 가톨릭파 주민들이 무장하고 대치하는 상황이 벌어졌다. 시 참사회는 로트만을 제외한 로트만파 설교자들을 시외로 추방하고, 로트만의 설교를 금지했다.[22] 또한 헤센 방백이 파견한 루터파 설교자 테오도어 파브리키우스(Theodor Fabricius)가 성 람베르티 교회(St. Lamberti)에서 설교하여 로트만으로부터 신도를 되찾아왔다.[23] 그가 기안한 교회 규칙은 시 참사회, 전 길드 회의, 게마인하이트에 의해 수용되어,[24] 시내에서 루터파 체제가 확립되어 갔다.

로트만파 주민들은 개인 집에서 집회를 열거나,[25] 루터파의 예배와 설교를 방해하는 등[26] 활동을 이어갔다. 12월 15일, 시 참사회가 로트만파 대장장이 직인을 체포하자, 모든 대장장이 길드원이 시 참사회에 몰려와 석방을 요구했다. 이로 인해 시 참사회의 권위는 실추되었고, 로트만파의 활동을 억누르는 것이 불가능해졌다.[27]

1534년 1월, 네덜란드에서 온 재세례파 사도들에 의해 성인 세례가 시행되면서 재세례파 공동체가 성립되었다.[30] 얀 판 레이덴도 뮌스터에 도착했다.[31] 1월 29일부터 30일, 2월 10일부터 11일, 두 차례에 걸쳐 도시 주민들끼리 무장 대치하는 상황이 발생했다. 시 참사회와 장로, 길드장은 시내에서 신앙의 자유를 인정했고, 사실상 재세례주의가 공인되었다.[32]

이 시기의 사건사적 경위에 대해서는 다음 문헌을 참조할 것.[28][35]

3. 재세례파의 발흥과 뮌스터 장악

독일 농민 전쟁 이후, 베스트팔렌의 뮌스터에서 재세례파는 베른하르트 로트만, 베른하르트 크니퍼돌링 등의 지지를 받으며 영향력을 확대했다. 로트만은 가톨릭을 비판하는 팸플릿을 통해 부의 분배를 포함한 평등을 주장했고, 이는 독일 북부 지역의 가난한 사람들에게 호응을 얻었다.[1]

얀 마티스는 멜키오르 호프만의 추종자로, 얀 복켈존과 함께 저지대 국가에서 많은 추종자를 얻었다. 이들은 뮌스터를 "새 예루살렘"으로 여기고, 1534년 1월 5일, 성인 세례를 도입했다. 로트만 역시 재세례를 받았고, 곧 1000명이 넘는 성인들이 세례를 받았다.

재세례파의 수가 늘어나면서 성상 파괴가 발생하고 재세례가 의무화되었다. 또한, 이주자들의 재산은 가난한 사람들과 공유되었으며, 모든 재산의 공동 소유가 선포되었다.

3. 1. 재세례파 공동체의 성립

독일 농민 전쟁 (1524–1525) 이후, 베스트팔렌의 뮌스터 (1532–1535)에서 신정 정치를 수립하려는 강제적인 시도가 있었다. 여기서 재세례파는 베른하르트 로트만, 루터교 목사, 얀 마티스 (Matthys, Matthijs, Mathijsz, Matthyssen, Mathyszoon으로도 표기), 하를럼 출신의 제빵사, 얀 복켈존 (또는 베우켈존), 레이덴 출신의 재단사 등 여러 저명한 시민과 지도자들의 지지를 통해 상당한 영향력을 얻었다.[1] 베른하르트 로트만은 가톨릭에 대한 끊임없는 비판자였으며, 그의 동맹이자 부유한 양모 상인인 베른하르트 크니퍼돌링이 출판한 팸플릿의 저자였다. 팸플릿은 처음에는 급진적인 루터교 관점에서 가톨릭을 비난했지만, 곧 성경이 부의 분배를 포함한 모든 문제에서 인간의 절대적인 평등을 요구한다고 선포하기 시작했다. 독일 북부 전역에 배포된 팸플릿은 지역의 가난한 사람들에게 뮌스터 시민들과 합류하여 도시의 부를 공유하고, 천국의 선택된 자가 됨으로써 영적으로 혜택을 받을 것을 촉구했다.도시에 많은 재세례파 신봉자들이 있었기에, 로트만과 그의 동맹들은 시정 선거에서 도시를 장악하고, 가톨릭에 대한 불신과 혐오에서 그를 동맹으로 여겼던, 당시까지의 루터교 시정관들을 몰아낸 후 베른하르트 크니퍼돌링을 시장으로 임명하는 데 어려움이 없었다. 마티스는 멜키오르 호프만의 추종자였으며, 호프만이 스트라스부르에 투옥된 후 저지대 국가에서 복켈존을 포함한 상당한 추종자를 얻었고, 복켈존은 요한 레이덴으로 알려지게 되었다. 요한 레이덴과 게릿 보크빈더[1]는 뮌스터를 방문했고, 베른하르트 로트만이 뮌스터에서 그들과 유사한 교리를 가르치고 있다는 보고서를 가지고 돌아왔다. 마티스는 뮌스터를 "새 예루살렘"으로 확인했으며, 1534년 1월 5일, 그의 제자들은 도시에 들어가 성인 세례를 도입했다. 로트만은 그날 "재세례"를 받아들인 것으로 보이며, 1000명이 넘는 성인들이 곧 세례를 받았다. 얻은 것을 유지할 뿐만 아니라 그들의 신념을 다른 지역으로 퍼뜨리기 위한 적극적인 준비가 이루어졌다. 떠난 많은 루터교인들보다 도착한 재세례파의 수가 더 많았다. 대성당과 수도원에서 성상 파괴가 벌어졌고, 재세례가 의무화되었다. 이주자들의 재산은 가난한 사람들과 공유되었고, 곧 모든 재산은 공동으로 소유되어야 한다는 포고가 발표되었다.

뮌스터 재세례파는 1532년부터 본격화된 뮌스터 종교개혁 운동에서 파생된 종교개혁 급진파의 한 파였다. 뮌스터에서 종교개혁이 본격화된 것은 1532년 1월이었다. 1530년부터 뮌스터 근교에 있는 성 모리츠 교회(St. Mauritz)에서 베른하르트 로트만에 의해 행해진 복음주의적 설교에 뮌스터에서 많은 남녀가 방문했지만[8], 1532년 1월에 로트만이 뮌스터 시내로 이주하면서[9] 게마인하이트(Gemeinheit 시민 공동체)와 길드가 중심이 되어 조직적인 종교개혁 운동이 시작되었다.

1532년 7월 1일, 장로에 의해 전 길드원과 길드장이 길드의 집회소에 모여 시내에서 복음주의를 촉진하기 위해 시민위원회가 결성되었다.[11] 8월 10일에는 시내 모든 교구 교회에서 복음주의 설교자가 임명되는 등 시내에서 종교개혁이 실행되었다.[13]

뮌스터시가 종교개혁을 실행하면서 상위 권력인 뮌스터 주교와의 대결은 피할 수 없게 되었다. 뮌스터시와 뮌스터 주교는 8월부터 지속적으로 외교 교섭을 계속했지만, 뮌스터시가 종교개혁을 복구하지 않자 분개한 주교는 10월에 시민의 소 압수와 도로 봉쇄 등의 실력 행사에 나섰다.[14] 주교의 시민 재산 몰수와 도로 봉쇄를 막기 위해 시 참사회는 주교와 교섭을 계속했지만, 잘 되지 않아 12월에 뮌스터 시민은 뮌스터 주교가 체류하고 있던 근교 도시 텔크테(Telgte)를 습격했다.[15] 군사적 패배를 당한 뮌스터 주교는 타협을 강요받았고, 헤센 방백의 중재로 1533년 2월 14일에 뮌스터 시내에서의 종교개혁을 인정하는 종교 협정이 체결되었다.[16] 이로써 시내에서의 종교개혁이 공인되었다.

3. 2. 재세례파 통치의 시작

베른하르트 로트만을 비롯한 여러 저명한 시민과 지도자들의 지지를 통해 재세례파는 뮌스터에서 상당한 영향력을 얻었다. 로트만은 가톨릭에 대한 끊임없는 비판자였으며, 그의 동맹인 베른하르트 크니퍼돌링이 출판한 팸플릿의 저자였다. 이 팸플릿은 처음에는 급진적인 루터교 관점에서 가톨릭을 비난했지만, 곧 성경이 부의 분배를 포함한 모든 문제에서 인간의 절대적인 평등을 요구한다고 선포했다. 독일 북부 전역에 배포된 이 팸플릿은 지역의 가난한 사람들에게 뮌스터 시민들과 합류하여 도시의 부를 공유하고, 천국의 선택된 자가 됨으로써 영적으로 혜택을 받을 것을 촉구했다.[1]도시에 많은 재세례파 신봉자들이 있었기에, 로트만과 그의 동맹들은 시정 선거에서 도시를 장악하고, 베른하르트 크니퍼돌링을 시장으로 임명하는 데 어려움이 없었다. 얀 마티스는 멜키오르 호프만의 추종자였으며, 호프만이 스트라스부르에 투옥된 후 저지대 국가에서 얀 복켈존을 포함한 상당한 추종자를 얻었다. 요한 레이덴과 게릿 보크빈더[1]는 뮌스터를 방문했고, 베른하르트 로트만이 뮌스터에서 그들과 유사한 교리를 가르치고 있다는 보고서를 가지고 돌아왔다. 마티스는 뮌스터를 "새 예루살렘"으로 확인했으며, 1534년 1월 5일, 그의 제자들은 도시에 들어가 성인 세례를 도입했다. 로트만은 그날 "재세례"를 받아들인 것으로 보이며, 1000명이 넘는 성인들이 곧 세례를 받았다.

재세례파는 그들의 신념을 다른 지역으로 퍼뜨리기 위한 적극적인 준비를 했다. 떠난 많은 루터교인들보다 도착한 재세례파의 수가 더 많았다. 성상 파괴가 벌어졌고, 재세례가 의무화되었다. 이주자들의 재산은 가난한 사람들과 공유되었고, 곧 모든 재산은 공동으로 소유되어야 한다는 포고가 발표되었다.

1534년 2월 23일 시 참사회원 선거에서 재세례파가 승리하면서, 그들은 합법적으로 도시의 통치권을 얻게 되었다.[36] 2월 후반에 네덜란드 재세례파의 지도자인 얀 마티스가 뮌스터에 왔다.[37] 이로 인해 얀 마티스, 얀 판 레이덴이라는 네덜란드 출신 두 예언자와 시 참사회가 공동으로 뮌스터를 통치하게 되었다.

재세례파 지도부는 도시에서 부정한 자들을 배제하고 성인 공동체를 만들기 위해, 2월 27일에 성인 세례를 받을 의사가 없는 주민들을 시에서 추방하고, 시에 남은 모든 주민에게 성인 세례를 강제하겠다고 포고했다. 그 때문에 이미 주교와의 대결을 두려워하여 많은 주민들이 시를 떠났지만, 더 많은 주민들이 스스로 시를 떠나거나 추방되었다.[38]

시내에서는 재산 공유제가 도입되기 시작했다. 예언자와 설교자는 화폐, 금, 은을 시청으로 가져오라고 설교했다. 그러나 모든 화폐, 금, 은을 가져온 것은 주민의 일부였으며, 전부 가져오지 않은 자, 전혀 가져오지 않은 자도 있었다.[39]

5월 25일에는 포위군에 의한 첫 번째 대규모 습격이 일어났다. 재세례파들이 이 습격을 격퇴했지만, 이 전투에서 포위군과 재세례파 양측 모두 많은 희생자가 발생했다.[40]

얀 마티스는 부활절에 종말이 찾아올 것이라고 예언했기에, 뮌스터에서 각지로 파견된 사도들은 신의 벌을 면하기 위해 "새로운 예루살렘"인 뮌스터로 올 것을 각지의 재세례파들에게 호소했다.[41] 이 호소에 응하여 수천 명의 재세례파들이 뮌스터란트, 네덜란드, 프리슬란트, 브라반트, 하인 지방 등 북서 유럽 일대에서 뮌스터로 왔다.[42]

그러나 부활절인 4월 6일에 마티스는 적은 수의 병력을 이끌고 시 외곽으로 나갔다가 포위군의 용병들에게 살해당했다.[43] 마티스의 예언은 실패로 돌아갔고, 뮌스터 재세례파는 지도자를 잃었다.

4. 뮌스터 재세례파 왕국

독일 농민 전쟁 (1524–1525) 이후, 베스트팔렌의 뮌스터 (1532–1535)에서 재세례파는 베른하르트 로트만 등의 지지를 통해 상당한 영향력을 얻었다. 로트만은 가톨릭에 대한 끊임없는 비판자였으며, 그의 동맹인 베른하르트 크니퍼돌링이 출판한 팸플릿은 처음에는 급진적인 루터교 관점에서 가톨릭을 비난했지만, 곧 성경이 부의 분배를 포함한 모든 문제에서 인간의 절대적인 평등을 요구한다고 선포했다.[1] 이 팸플릿은 독일 북부 전역에 배포되어 지역의 가난한 사람들에게 뮌스터 시민들과 합류하여 도시의 부를 공유하고, 천국의 선택된 자가 될 것을 촉구했다.

도시에 많은 재세례파 신봉자들이 있었기에, 로트만과 그의 동맹들은 시정 선거에서 도시를 장악하고, 베른하르트 크니퍼돌링을 시장으로 임명했다. 얀 마티스는 멜키오르 호프만의 추종자였으며, 호프만이 투옥된 후 저지대 국가에서 얀 복켈존 (이후 요한 레이덴으로 알려짐)을 포함한 상당한 추종자를 얻었다. 요한 레이덴과 게릿 보크빈더[1]는 뮌스터를 방문했고, 베른하르트 로트만이 뮌스터에서 그들과 유사한 교리를 가르치고 있다는 보고서를 가지고 돌아왔다. 마티스는 뮌스터를 "새 예루살렘"으로 확인했으며, 1534년 1월 5일, 그의 제자들은 도시에 들어가 성인 세례를 도입했다. 1,000명이 넘는 성인들이 곧 세례를 받았다. 대성당과 수도원에서 성상 파괴가 벌어졌고, 재세례가 의무화되었다. 이주자들의 재산은 가난한 사람들과 공유되었고, 곧 모든 재산은 공동으로 소유되어야 한다는 포고가 발표되었다.

1534년 2월 23일 시 참사회원 선거에서 재세례파가 승리하면서, 그들은 합법적으로 도시의 통치권을 얻게 되었다.[36] 2월 후반에 네덜란드 재세례파의 지도자인 얀 마티스가 뮌스터에 왔다.[37] 이로 인해 얀 마티스, 얀 판 레이덴, 시 참사회가 공동으로 뮌스터를 통치하게 되었다.

재세례파 지도부는 2월 27일에 성인 세례를 받을 의사가 없는 주민들을 시에서 추방하고, 시에 남은 모든 주민에게 성인 세례를 강제하겠다고 포고했다.[38] 시내에서는 재산 공유제가 도입되기 시작했다. 예언자와 설교자는 화폐, 금, 은을 시청으로 가져오라고 설교했으나, 일부 주민들만이 따랐다.[39]

5월 25일에는 포위군에 의한 첫 번째 대규모 습격이 일어났으나, 재세례파는 이를 격퇴했다.[40] 얀 마티스는 부활절에 종말이 올 것이라고 예언하고 각지에 사도를 파견하여 재세례파에게 뮌스터로 올 것을 호소했다.[41] 이에 수천 명의 재세례파들이 북서 유럽 일대에서 뮌스터로 왔다.[42] 그러나 4월 6일, 마티스는 적은 수의 병력을 이끌고 시 외곽으로 나갔다가 포위군에게 살해당했다.[43]

프란츠 폰 발데크 주교에게 포위된 뮌스터에서, 얀 마티스가 사망한 후 얀 판 레이덴은 12장로제를 실시하다가, 왕정 시대를 열면서 뮌스터의 종교적, 정치적 지도자로 부상했다.

4. 1. 12장로제 시대

얀 마티스가 살해된 후, 얀 판 레이덴은 뮌스터의 새로운 지도자가 되었다. 그는 스스로를 다윗의 후계자이자 새로운 시온의 왕이라 칭하며 절대적인 권력을 행사했다. 얀 판 레이덴은 도시의 전통적인 통치 기관이었던 시 참사회를 폐지하고, 자신이 직접 지명한 12명의 장로들로 구성된 새로운 통치 기구를 만들었다. 이들은 뮌스터 시내에서 지도적인 위치에 서게 되었다.[3]얀 판 레이덴은 일부다처제를 도입하여 모든 성인에게 결혼을 의무화했다. 당시 뮌스터 시내에는 성인 남성의 수보다 성인 여성의 수가 훨씬 많았기 때문에, 남편을 찾지 못한 여성들이 많았다. 일부다처제는 이러한 여성들에게 남성의 보호를 제공하는 수단으로 여겨졌다. 남성들은 여러 명의 아내를 두는 것이 권장되었다.[2]

이러한 제도 개혁에 반발하는 움직임도 있었다. 뮌스터의 명망가였던 하인리히 몰렌헤케(Heinrich Mollenhecke)는 일부다처제를 포함한 시내의 제도 개혁을 복구하려는 봉기를 일으켰다. 이들은 얀 판 레이덴을 비롯한 지도자들을 체포하는 데는 성공했지만, 주민들의 지지를 얻지 못해 곧 진압되었다.

4. 2. 왕정 시대

얀 마티스가 사망한 후, 25세의 얀 판 레이덴은 뮌스터의 종교적, 정치적 지도자로 부상했다. 그는 하늘로부터 받은 환상을 근거로 자신의 권위를 정당화했다.[2] 그는 스스로를 다윗의 후계자라 칭하며 왕을 자처했고, '시온'에서 왕에게 주어지는 모든 권력과 명예를 누렸다.얀 판 레이덴은 결혼 가능 인구에서 여성이 남성보다 세 배나 많다는 이유를 들어 일부다처제를 시행했고,[2] 자신은 16명의 아내를 두었다. 일설에는 그와 결혼을 거부한 엘리자베트 반셰러를 시장에서 참수했다고도 전해지나, 이는 후대에 그에게 잘못 씌워진 이야기일 수도 있다.

얀 판 레이덴은 신의 계시를 받았다고 주장하며 왕이 되었고, 스스로를 세계의 부정을 벌하는 정의로운 왕이라고 칭했다.[50] 그는 12장로제를 폐지하고 왕의 궁정을 열었으며, 그의 왕비 또한 자신의 궁정을 가졌다.[51]

당시 뮌스터는 프란츠 폰 발데크 주교에게 포위된 상태였고, 1년여 간의 포위로 인해 뮌스터 주민 대부분은 굶주림에 시달리고 있었다.

지도층은 신의 구원을 기다리는 것뿐만 아니라, 시 외곽의 재세례파의 원조를 얻어 포위군을 격파하고 배신자들을 섬멸하여 세계 지배권을 손에 넣는다는 계획을 추진했다. 10월 13일, 얀 판 레이덴은 주민 전원이 참가한 성찬식을 열었고, 예언자 요한 두젠튜어(Johann Dusentschur)는 선교를 위해 설교자를 주변 4개 도시에 파견하도록 계시를 받았다고 말했다. 그러나 선택된 설교자들은 각자의 목적지로 향했지만, 각지에서 체포되어 처형되는 등 설교자 파견은 실패로 끝났다.[52]

뮌스터 재세례파는 로트만의 저작 『복수에 대해』를 각지의 재세례파에게 보내 뮌스터를 구원하러 오도록 호소했다.[53] 그러나 10월에 파견된 파견단 중 유일하게 살아남은 하인리히 그라에스가 뮌스터 주교 측으로 변절하여 뮌스터에서 진행되던 음모를 누설했고,[54], 네덜란드와 하라인 지방에서 진행되던 재세례파 봉기는 계획 단계에서 발각되어 1535년 1월 이후 각지의 통치 권력에 의해 진압되었다.[55] 3월 말 네덜란드에서 일어난 재세례파의 수도원 농성[56]과 5월 암스테르담에서 일어난 재세례파 봉기[57]도 진압되면서, 뮌스터 재세례파의 희망은 좌절되었다.

1535년 4월, 뮌스터 포위가 완성되면서 식량 반입이 불가능해졌고, 시내에는 엄청난 기아가 발생하여 주민들이 시 외곽으로 도망치기 시작했다.[58] 재세례파 지도부는 식량 배급, 오락, 군사·방위 체제 재편, 처형 등을 통해 곤경을 극복하려 했다.[59] 그러나 결국 도망친 주민의 배신으로 6월 25일 밤 포위군이 뮌스터에 침입했고, 격렬한 전투 끝에 포위군이 뮌스터 시를 점령하면서 재세례파는 패배했다.[60]

5. 포위와 진압

독일 농민 전쟁 (1524–1525) 이후, 베스트팔렌의 뮌스터 (1532–1535)에서 재세례파가 신정 정치를 수립하려는 시도가 있었다. 이들은 베른하르트 로트만, 루터교 목사, 얀 마티스, 하를럼 출신의 제빵사, 얀 복켈존 등 여러 저명한 시민과 지도자들의 지지를 받았다.

베른하르트 크니퍼돌링이 출판한 팸플릿은 처음에는 루터교적 관점에서 가톨릭을 비판했지만, 곧 성경이 부의 분배를 포함한 모든 문제에서 인간의 절대적인 평등을 요구한다고 주장했다. 이 팸플릿은 독일 북부 전역에 배포되었고, 가난한 사람들에게 뮌스터 시민들과 합류하여 도시의 부를 공유하고, 천국의 선택된 자가 될 것을 촉구했다.

로트만과 그의 동맹들은 시정 선거에서 도시를 장악하고, 베른하르트 크니퍼돌링을 시장으로 임명했다. 마티스는 멜키오르 호프만의 추종자였으며, 저지대 국가에서 복켈존(후에 요한 레이덴)을 포함한 상당한 추종자를 얻었다. 요한 레이덴과 게릿 보크빈더[1]는 뮌스터를 방문했고, 베른하르트 로트만이 그들과 유사한 교리를 가르치고 있다는 보고서를 가지고 돌아왔다. 마티스는 뮌스터를 "새 예루살렘"으로 확인했으며, 1534년 1월 5일, 그의 제자들은 도시에 들어가 성인 세례를 도입했다. 로트만은 그날 세례를 받은 것으로 보이며, 1000명이 넘는 성인들이 곧 세례를 받았다.

성상 파괴가 벌어졌고, 재세례가 의무화되었다. 이주자들의 재산은 가난한 사람들과 공유되었고, 곧 모든 재산은 공동으로 소유되어야 한다는 포고가 발표되었다.

5. 1. 포위전

프란츠 폰 발데크 주교가 이끄는 군대에 의해 뮌스터 시가 포위되었다.[2] 1534년 4월 부활절, 얀 마테이스는 하나님의 심판이 있을 것이라 예언하며 12명의 추종자와 함께 출정했으나, 고립되어 붙잡혀 살해되었다. 그의 머리는 기둥에, 성기는 도시 문에 못 박혔다.[2]이후 25세의 얀 판 레이던이 마테이스의 후계자를 자처하며, 환상을 보았다고 주장하며 자신의 권위를 정당화했다. 그는 스스로를 다윗의 후계자이자 새로운 "시온"의 왕이라 칭하며 절대 권력을 행사했다. 그는 일부다처제를 의무화하고 16명의 아내를 두었다.[2] 한편, 1년 간의 포위로 인해 뮌스터 주민 대부분은 굶주림에 시달렸다.[2]

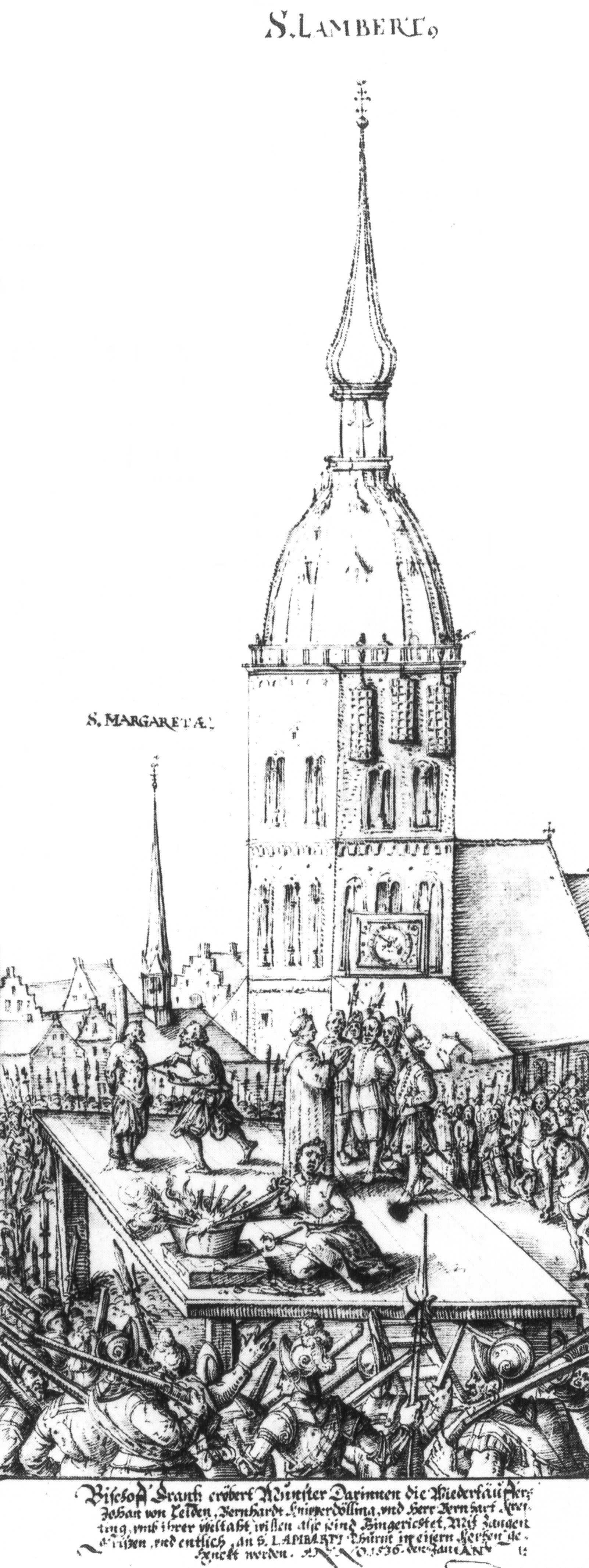

오랜 저항 끝에 1535년 6월 24일, 도시는 포위군에 점령되었고 얀 판 레이던을 비롯한 주요 재세례파 지도자들은 체포되어 투옥되었다. 1536년 1월, 얀 판 레이던, 베른하르트 크니퍼돌링, 베른하르트 크레히팅은 뮌스터 시장에서 고문 후 처형되었다. 그들의 시신은 성 람베르티 교회 첨탑에 철창에 매달린 채 전시되었다. 뼈는 나중에 제거되었지만 철창은 여전히 남아있다.[2]

당대 자료에 따르면 포위 기간 동안 약 3,000명이 사망했다.[3]

5. 2. 함락과 처형

1535년 6월 24일, 오랜 저항 끝에 뮌스터는 포위군에 의해 함락되었고, 얀 판 레이덴을 비롯한 주요 재세례파 지도자들은 체포되어 투옥되었다.[2] 뮌스터 점령 후, 시내에 있던 남성 대부분은 살해되었고, 재세례파에서 손을 떼겠다는 선서를 한 일부 여성을 제외하고는 시외로 추방되었다.[62]1536년 1월, 얀 판 레이덴, 베른하르트 크니퍼돌링, 베른하르트 크레히팅은 뮌스터의 시장에서 고문을 받고 처형되었다. 그들의 시신은 성 람베르티 교회의 첨탑에 매달린 철창에 전시되었다.[2] 뼈는 나중에 제거되었지만, 철창은 아직도 그곳에 걸려 있다.[2]

당대의 자료에 따르면, 포위 기간 동안 약 3,000명이 사망했다.[3] 재세례파 지도자인 얀 판 레이덴, 베른하르트 크니퍼돌링, 베른하르트 크레히팅 3명은 고문을 동반한 심문을 받은 후, 1536년 1월 22일에 마르크트 광장에서 처형되었다. 그들의 유해는 세 개의 감옥에 넣어, 이 참극을 잊지 않도록 성 람베르티 교회의 탑에 매달았다.[63] 이 세 개의 감옥은 현재에도 당시처럼 교회의 첨탑에 매달려 있다.

6. 뮌스터 재세례파의 사회 구조

뮌스터 재세례파의 사회 구조는 다음과 같은 몇 가지 두드러진 특징을 보였다.

- 여성의 높은 참여: 뮌스터에서 재세례파 신앙을 가진 사람들은 남성보다 여성이 압도적으로 많았다. 자발적으로 성인 세례를 받은 여성의 수는 남성의 약 두 배였으며, 네덜란드와 북서 독일 각지에서 뮌스터로 유입된 재세례파 역시 여성이 훨씬 많았다.[64][65] 1534년 10월, 뮌스터 시내에 남은 주민들 또한 여성이 남성보다 훨씬 많아 여성의 수가 남성의 수 배에 달했다.[66][67]

- 미혼 여성의 높은 비율: 뮌스터 시내에는 아이들의 수가 매우 적었는데, 이는 시내 및 시외에서 유입된 재세례파의 대다수가 가족이나 아이를 버렸거나, 원래 아이가 없는 미혼자였음을 보여준다.[68][69]

- 하층민의 높은 지지: 16세기부터 오랫동안 뮌스터 재세례파 운동에는 주로 빈궁한 하층민이 참여했다고 여겨졌다.[70] 1973년 카를-하인츠 키르히호프의 연구에서는 재산 몰수 목록을 통해 빈곤층에 편중되지 않았다는 주장이 제기되었으나,[71] 2008년 나가모토 테츠야의 연구에서는 시내에 남은 하층 남성의 비율이 중상층 남성보다 훨씬 높았다는 결론이 나왔다.[72]

- 명망가 중심의 지도부: 뮌스터 재세례파의 지도적 지위는 재세례파 통치 이전과 마찬가지로 주로 명망가들이 차지했다.[73] 뮌스터 지역 재세례파와 시외에서 온 재세례파가 공동으로 통치하는 체제가 만들어졌다.[74]

종합하면, 뮌스터 재세례파는 여성, 특히 미혼 여성과 하층민 남성의 지지가 두드러졌지만, 지도부는 주로 명망가들로 구성되었다.

7. 영향과 유산

뮌스터 반란은 재세례파 운동의 중요한 전환점이었다. 이 사건으로 인해 재세례파는 다시는 정치적인 영향력을 얻지 못했는데, 가톨릭과 루터교 세력이 반란에 대응하여 강력한 조치를 취했기 때문이다. 이후 재세례파의 역사는 이름과 신념의 변화로 인해 추적하기 어렵다.[5]

얀 판 바텐부르크를 따르는 바텐부르거들은 뮌스터에서 나타난 폭력적인 천년왕국설을 계속 유지하며 일부다처제와 자신들의 종파에 속하지 않는 사람들에게 무력을 사용하는 것을 정당화했다. 반면, 메노 시몬스와 그의 형제들인 오베 필립스와 디르크 필립스를 따르는 비폭력 재세례파는 메노나이트로 알려지게 되었으며, 폭력 사용을 거부하고 동정심과 원수에 대한 사랑을 강조하는 신앙을 전파했다.[5]

1536년 8월, 멜키오르 호프만의 영향을 받은 재세례파 지도자들은 보홀트에서 만나 단결을 모색했다. 바텐부르거, 뮌스터 생존자, 다비드 요리스와 그의 지지자, 비폭력 재세례파 등이 참여한 회의의 주요 쟁점은 일부다처 결혼과 불신자에 대한 무력 사용 여부였다. 요리스는 아직 당국에 맞설 때가 아니며, 재세례파가 아닌 사람을 죽이는 것은 현명하지 않다고 주장하며 타협을 제안했고, 결국 재세례파들은 더 이상 무력을 사용하지 않기로 합의했지만, 이 회의는 재세례파의 분열을 막지는 못했다.[5]

뮌스터 반란은 여러 예술 작품에 영감을 주었다. 다음은 그 목록이다.

- 토마스 내시의 ''불운한 여행자''(1594)

- 조나단 스위프트의 ''통의 이야기''(1704)

- 자코모 마이에르베어의 오페라 Le prophètela(1849)

- 피터 밴시터트의 ''신의 친구들''(1963)

- 마르그리트 유르스나르의 ''어둠의 작품''(L'Œuvre au noir프랑스어)(1968)

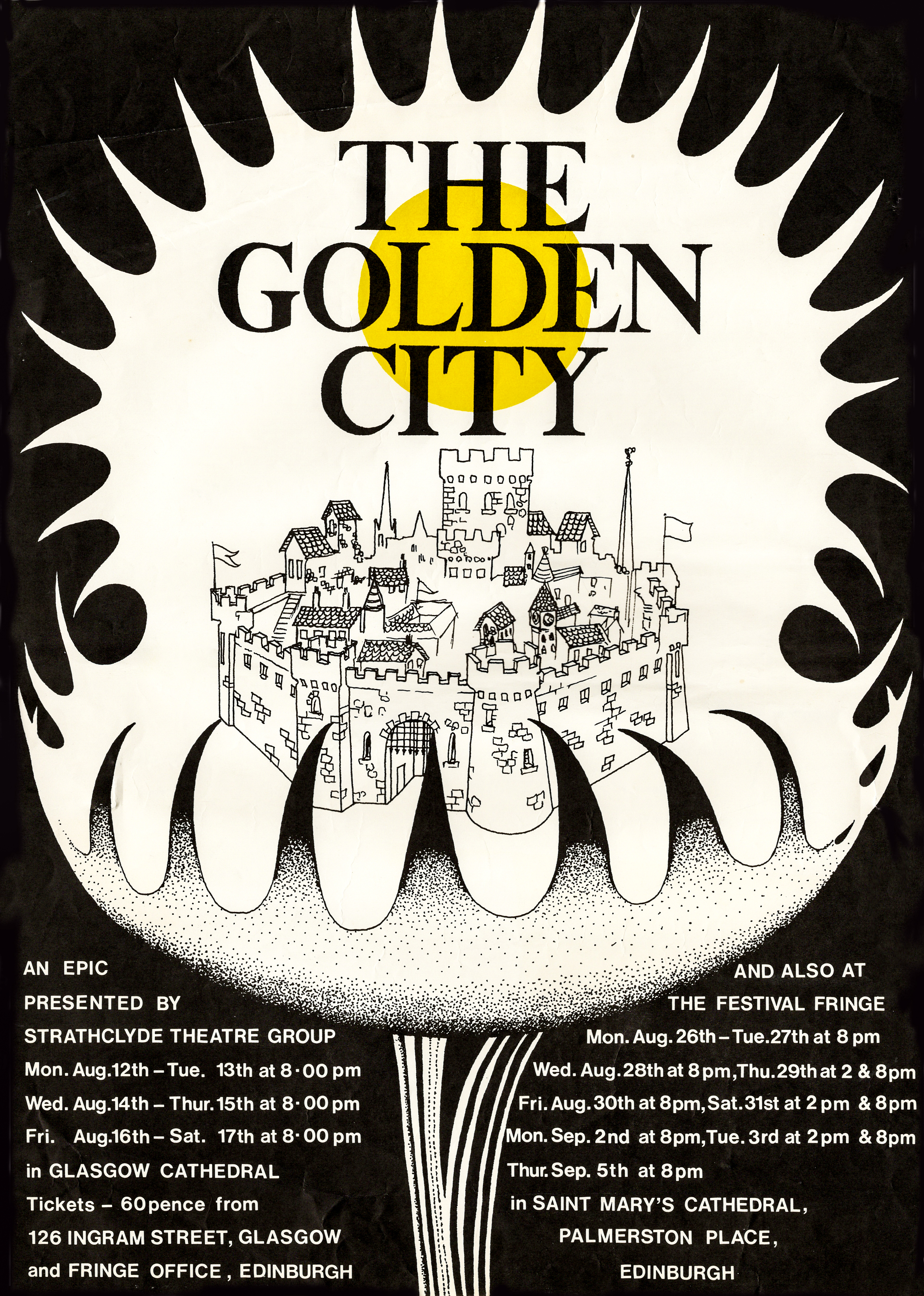

- ''황금 도시''(1974)

- 게오르크 브린트루프의 영화 ''재세례파에 관한 영화 규칙''(1976)

- 프리드리히 뒤렌마트의 연극 Die Wiedertäuferit(1980)

- 독일 역사 미니시리즈 König der letzten Tagede(1993)[5]

- 조제 사라마구의 연극 In Nomine Deila (''신의 이름으로'') (1993)

- 아치오 코르기의 독일어 오페라 Divara – Wasser und Blutde (''디바라, 물과 피'') (1993)

- 히에로니무스 보쉬의 쾌락의 정원[6]에서 이름을 따온 니콜라스 살라만의 ''지상의 쾌락의 정원''(1994)

- 루터 블리셋의 ''Q''(1999)

- 조나단 레인보우의 ''그녀에게 친절하게 말하세요: 재세례파 소설''(2003)

- 애니타 메이슨의 ''완벽''(2003)

- 리처드 파워스의 소설 ''오르페오''(2014)

- ''[https://www.bachvereniging.nl/en/j-s-bach-the-apocalypse J.S. Bach — Die Apokalypse]''(초연 2022)

- 크리스토프 왈츠 출연, 톰 토엘레 감독, ZDF 제작 독일 텔레비전 드라마 『킹・포・버닝』(원제: König der letzten Tagende (끝날의 왕))(1994)

- 루터 브리셋의 역사 소설 『Q』 (사토 나나코 번역, 도쿄 소겐샤)

- 자코모 마이에르베어의 5막 그랜드 오페라 예언자(''Le Prophète'')(1849년 초연)

7. 1. 재세례파 운동의 전환점

뮌스터 반란은 재세례파 운동의 중요한 전환점이었다. 이 사건으로 인해 재세례파는 다시는 정치적인 영향력을 얻지 못했는데, 가톨릭과 루터교 세력이 반란에 대응하여 강력한 조치를 취했기 때문이다. 이후 재세례파의 역사는 이름과 신념의 변화로 인해 추적하기 어렵다.얀 판 바텐부르크를 따르는 바텐부르거들은 뮌스터에서 나타난 폭력적인 천년왕국설을 계속 유지했다. 이들은 일부다처제를 지지하고, 자신들의 종파에 속하지 않는 사람들에게 무력을 사용하는 것을 정당화했다. 바텐부르거들은 뮌스터 반란이 진압된 후 지하로 숨어들었고, 필요에 따라 가톨릭 신자나 루터교 신자인 척했다.

반면, 메노 시몬스와 그의 형제들인 오베 필립스와 디르크 필립스를 따르는 비폭력 재세례파도 있었다. 이들은 뮌스터 재세례파의 교리를 거부한 네덜란드 지도자들이었다. 이들은 결국 메노나이트로 알려지게 되었으며, 폭력 사용을 거부하고 동정심과 원수에 대한 사랑을 강조하는 신앙을 전파했다.

1536년 8월, 멜키오르 호프만의 영향을 받은 재세례파 지도자들은 보홀트에서 만나 단결을 모색했다. 이 회의에는 바텐부르크 추종자, 뮌스터 생존자, 다비드 요리스와 그의 지지자, 비폭력 재세례파 등이 참여했다. 주요 쟁점은 일부다처 결혼과 불신자에 대한 무력 사용 여부였다. 요리스는 아직 당국에 맞설 때가 아니며, 재세례파가 아닌 사람을 죽이는 것은 현명하지 않다고 주장하며 타협을 제안했다. 결국 재세례파들은 더 이상 무력을 사용하지 않기로 합의했지만, 이 회의는 재세례파의 분열을 막지는 못했다.

7. 2. 관련 작품

- 토마스 내시의 ''불운한 여행자''(1594): 황제와 작센 공작이 내린 잔혹성을 반영한 첫 영어 풍자 소설.

- 조나단 스위프트의 ''통의 이야기''(1704): 그의 첫 주요 작품으로, 형 "잭"은 "레이던의 잭"을 기반으로 함.

- 자코모 마이에르베어의 오페라 Le prophètela(1849): 반란을 매우 허구적으로 묘사.

- 피터 밴시터트의 ''신의 친구들''(1963)

- 마르그리트 유르스나르의 ''어둠의 작품''(L'Œuvre au noir프랑스어)(1968)

- ''황금 도시''(1974): 글래스고 대성당과 세인트 메리 대성당, 에든버러 (성공회)에서 에든버러 페스티벌 프린지 기간 동안 스트래스클라이드 극단이 쓰고 공연한 몰입형 드라마.

- 게오르크 브린트루프의 영화 ''재세례파에 관한 영화 규칙''(1976)

- 프리드리히 뒤렌마트의 연극 Die Wiedertäuferit(1980) (재세례파): 로렌 프리센이 ''재세례파''로 번역.

- 독일 역사 미니시리즈 König der letzten Tagede(1993)[5]: 뮌스터 반란 사건을 묘사.

- 조제 사라마구의 연극 In Nomine Deila (''신의 이름으로'') (1993)

- 아치오 코르기의 독일어 오페라 Divara – Wasser und Blutde (''디바라, 물과 피'') (1993): 사라마구의 연극을 기반으로 작곡가가 작곡한 대본.

- 히에로니무스 보쉬의 쾌락의 정원[6]에서 이름을 따온 니콜라스 살라만의 ''지상의 쾌락의 정원''(1994)

- 루터 블리셋의 ''Q''(1999)

- 조나단 레인보우의 ''그녀에게 친절하게 말하세요: 재세례파 소설''(2003)

- 애니타 메이슨의 ''완벽''(2003)

- 리처드 파워스의 소설 ''오르페오''(2014): 주인공이 이야기를 다시 말하는 오페라를 작곡.

- ''[https://www.bachvereniging.nl/en/j-s-bach-the-apocalypse J.S. Bach — Die Apokalypse]''(초연 2022): 바흐가 쓰지 않은 오페라. 요한 제바스티안 바흐의 음악과 토마스 호스트의 대본을 사용하여 뮌스터 반란에 대한 오페라.

- 크리스토프 왈츠 출연, 톰 토엘레 감독, ZDF 제작 독일 텔레비전 드라마 『킹・포・버닝』(원제: König der letzten Tagende (끝날의 왕))(1994)

- 루터 브리셋의 역사 소설 『Q』 (사토 나나코 번역, 도쿄 소겐샤)

- 자코모 마이에르베어의 5막 그랜드 오페라 예언자(''Le Prophète'')(1849년 초연)

참조

[1]

서적

A Companion to Anabaptism and Spiritualism, 1521–1700

Koninklijke Brill NV

[2]

서적

Reformaatio

niin & näin

[3]

문서

The Anabaptists in Münster

http://www.westfaeli[...]

[4]

웹사이트

Spielregel für einen Wiedertäuferfilm

http://www.brintrup.[...]

[5]

영상

König der letzten Tage

https://www.imdb.com[...]

[6]

뉴스

BOOK REVIEW / Paperbacks: The Garden of Earthly Delights by Nicholas Salaman, Flamingo pounds 6.99

https://www.independ[...]

2024-05-30

[7]

서적

Speak to Her Kindly: A Novel of the Anabaptists

Pleasant Word

[8]

문서

[9]

문서

[10]

문서

[11]

문서

[12]

문서

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

문서

[17]

문서

[18]

문서

[19]

문서

[20]

문서

[21]

문서

[22]

문서

[23]

문서

[24]

문서

[25]

문서

[26]

문서

[27]

문서

[28]

문서

[29]

문서

[30]

문서

[31]

문서

[32]

문서

[33]

문서

[34]

문서

[35]

문서

[36]

서적

Detmer

1893

[36]

서적

Detmer

1899

[37]

서적

Klötzer

1992

[38]

서적

Cornelius

1853

[38]

서적

グレシュベク

2002

[38]

서적

Kirchhoff

1973

[39]

서적

Cornelius

1853

[39]

서적

グレシュベク

2002

[40]

서적

Cornelius

1853

[40]

서적

グレシュベク

2002

[40]

서적

Kirchhoff

1962

[41]

서적

倉塚

1988

[42]

서적

永本

2008

[42]

서적

Kirchhoff

1973

[42]

서적

Detmer

1899

[43]

서적

Cornelius

1853

[43]

서적

グレシュベク

2002

[44]

서적

倉塚

1986

[44]

서적

Klötzer

2007

[44]

서적

Klötzer

1992

[44]

서적

Laubach

1993

[45]

서적

Cornelius

1853

[45]

서적

グレシュベク

2002

[46]

서적

Cornelius

1853

[46]

서적

グレシュベク

2002

[46]

논문

Vielweiberei als „innerweltliche Askese“ Neue Eheauffassungen in der Reformationszeit

1980

[46]

논문

Askese und Ausschweifung. Zum Verständnis der Vielweiberei im Täuferreich zu Münster 1534/35

1983

[46]

서적

Vielweiberei im täuferischen Münster. Legende und Wirklichkeit

Münster

2001

[46]

논문

ミュンスター再洗礼派千年王国と一夫多妻制

2000-10

[47]

서적

Cornelius

1853

[47]

서적

グレシュベク

2002

[48]

서적

Cornelius

1853

[48]

서적

グレシュベク

2002

[48]

서적

Kirchhoff

1962

[49]

서적

Klötzer

2007

[49]

서적

Klötzer

1992

[49]

서적

Laubach

1993

[50]

서적

Cornelius

1853

[50]

서적

グレシュベク

2002

[51]

서적

Cornelius

1853

[51]

서적

グレシュベク

2002

[51]

서적

Kirchhoff

1973

[52]

서적

Cornelius

1853

[52]

서적

グレシュベク

2002

[53]

서적

宗教改革急進派 ラディカル・リフォメーションの思想と行動

ヨルダン社

1972

[54]

서적

Cornelius

1853

[54]

서적

グレシュベク

2002

[54]

서적

Niesert

1826

[55]

서적

Die "Wiedertäufer" im Herzogtum Jülich. Studien zur Geschichte der Reformation, besonders am Niederrhein

Berlin

1899

[56]

서적

Cornelius

1853

[56]

서적

グレシュベク

2002

[56]

논문

Oldeklooster en Menno

1979

[57]

서적

Klötzer

1992

[58]

서적

Kirchhoff

1962

[59]

서적

Cornelius

1853

[59]

서적

グレシュベク

2002

[60]

서적

Cornelius

1853

[60]

서적

グレシュベク

2002

[61]

서적

Klötzer

2007

[61]

서적

Klötzer

1992

[61]

서적

Laubach

1993

[62]

서적

Kirchhoff

1962

[63]

간행물

Des Münsterische Königreichs vnd Widertauffs an vnnd abgang, Bluthandel vnnd End, Auff Samstag nach Sebastiani. Anno M. D. XXXvi. Ein gedechtnuß wirdig Histori

1867

[63]

서적

Die "Wiedertäufer-Köfige" in Münster

Münster

1996

[64]

서적

永本

2008

[65]

서적

永本

2008

[66]

서적

Cornelius

1853

[66]

서적

グレシュベク

2002

[67]

서적

Niesert

1826

[68]

간행물

Newe zeitung, do den wider tauflern zu Münster

1867

[68]

서적

Cornelius

1853

[68]

서적

グレシュベク

2002

[69]

서적

永本

2008

[70]

서적

Kirchhoff

1988

[71]

서적

1973

[72]

서적

2008

[73]

서적

1973, 1975, 1983

[74]

서적

1973

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com