소행성대 혜성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

소행성대 혜성은 소행성대의 궤도에서 활동성을 보이는 천체로, 혜성과 유사하게 먼지 꼬리를 형성하는 특징을 갖는다. 일반적인 혜성과 달리, 소행성대 혜성은 궤도 이심률과 경사각이 작고, 태양계 내연부에서 형성된 얼음 소행성일 가능성이 높다. 활동은 주로 근일점 부근에서 나타나며, 표면의 휘발성 물질의 승화나 충돌로 인한 얼음 노출이 원인으로 추정된다. 주요 활동성 소행성으로는 133P/엘스트-피사로, 176P/LINEAR, 238P/Read 등이 있으며, DART 임무를 통해 인위적인 충돌로 활동성을 얻는 경우도 관측되었다.

활동성 소행성은 대부분 목성 궤도 안쪽에서 공전하며, 표준 소행성의 궤도와 유사하다.[30] 혜성과는 달리, 소행성대의 소행성처럼 작은 궤도 이심률과 궤도 경사각을 가지며, 거의 원형 궤도를 따른다. 데이비드 주잇은 질량 감소의 시각적 증거가 있는 활동성 소행성을 긴반지름 a < a목성 (5.20 AU) 및 목성에 대한 티스랑 매개변수 TJ > 3.08 로 정의했다.[30] 처음 확인된 세 개의 활동성 소행성(133P/엘스트-피사로, 176P/LINEAR, 238P/Read)는 모두 소행성대 바깥 부분에서 공전한다.[6]

일부 활동성 소행성은 근일점 근처 궤도의 일부에서만 혜성 먼지 꼬리를 나타낸다. 이는 표면의 휘발성 물질이 승화하여 먼지를 날려 보내는 것을 강력하게 시사한다. 133P/엘스트-피사로의 활동은 반복적으로 나타나며, 지난 세 번의 근일점에서 관측되었다. 활동은 각 5-6년 궤도에서 한 달 또는 여러 달 동안 지속되며, 아마도 지난 100년에서 1000년 사이에 작은 충돌로 인해 얼음이 드러난 때문일 것이다. 이러한 충돌은 지하의 휘발성 물질 주머니를 파내어 태양 복사에 노출시키는 데 도움이 되는 것으로 의심된다.

일부 활성 소행성은 혜성처럼 얼음 성분을 나타내지만, 다른 소행성은 소행성처럼 암석질인 것으로 알려져 있다.[28] 주대 혜성이 지구 물의 기원일 수 있다는 가설이 있는데, 지구 바다의 중수소와 수소의 비율이 혜성과 비교하여 낮기 때문이다.[28] 유럽 과학자들은 주대 혜성에서 휘발성 물질의 함량을 분석하고 먼지 샘플을 수집하기 위한 표본 회수 임무를 제안했다.[9]

다음은 활동성 소행성으로 분류된 천체 목록의 일부이다.

2. 궤도

다른 혜성과 같은 태양계 외연 천체가 궤도 이심률이 작은 일반적인 소행성대 궤도로 어떻게 들어왔는지는 알려져 있지 않으며, 행성에 의한 약한 섭동이 그 원인으로 추정된다. 따라서 다른 혜성과는 달리, 메인 벨트 혜성은 현재 위치에 가까운 태양계 내연부에서 형성된, 단순히 얼음으로 된 소행성으로 가정되며, 이러한 천체가 다른 곳에도 존재할 가능성이 높다고 여겨진다.

3. 활동

2010년 1월에 발견되었을 때, P/2010 A2 (LINEAR)는 처음에 혜성으로 지정되었고 혜성과 같은 승화를 보이는 것으로 생각되었지만, P/2010 A2는 현재 소행성 간 충돌의 잔해로 여겨진다. 샤이라 (소행성)의 관측 결과에 따르면, 직경 약 35미터의 다른 소행성의 충돌로 인해 많은 양의 먼지가 튀어 올랐다.

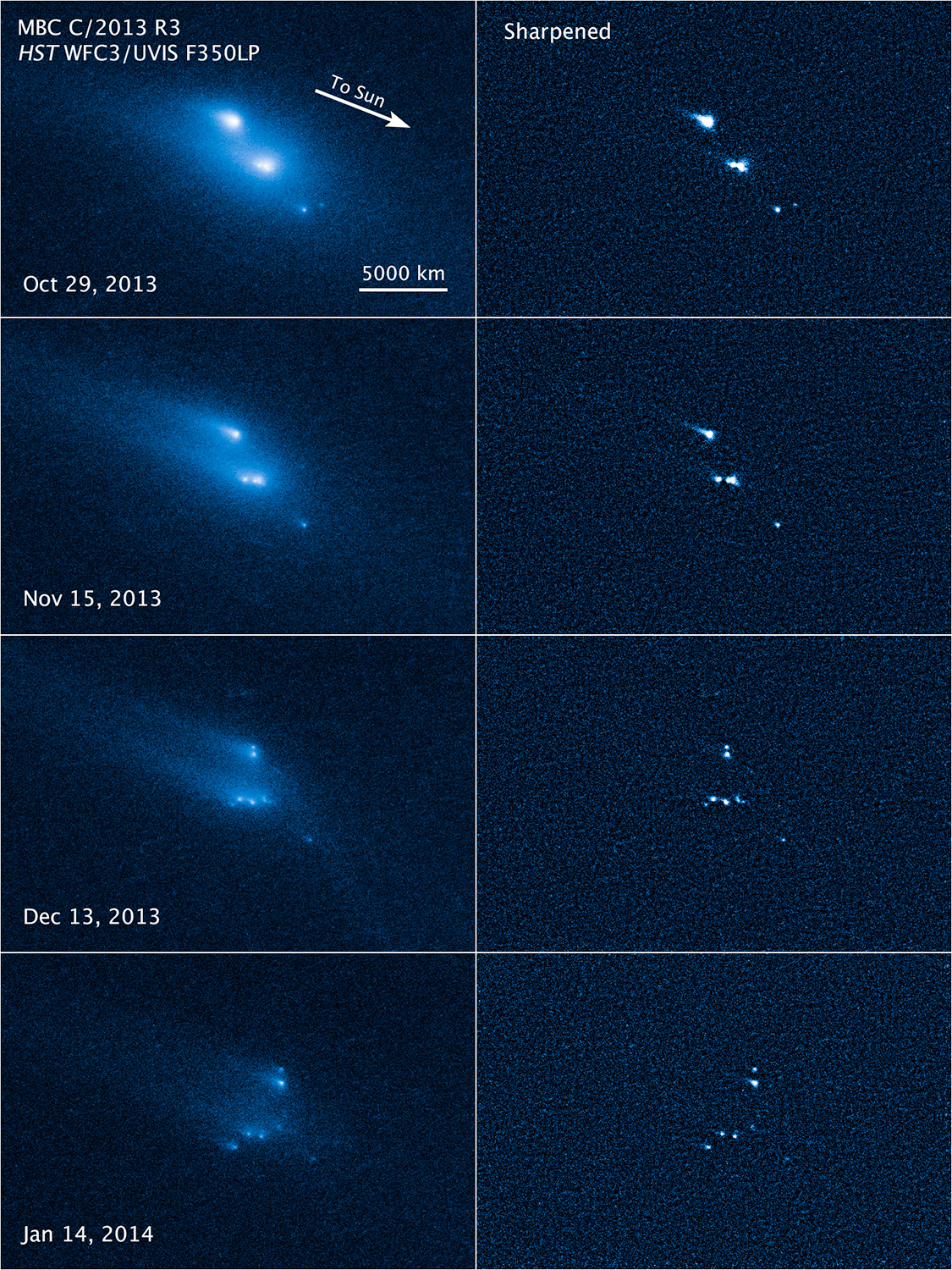

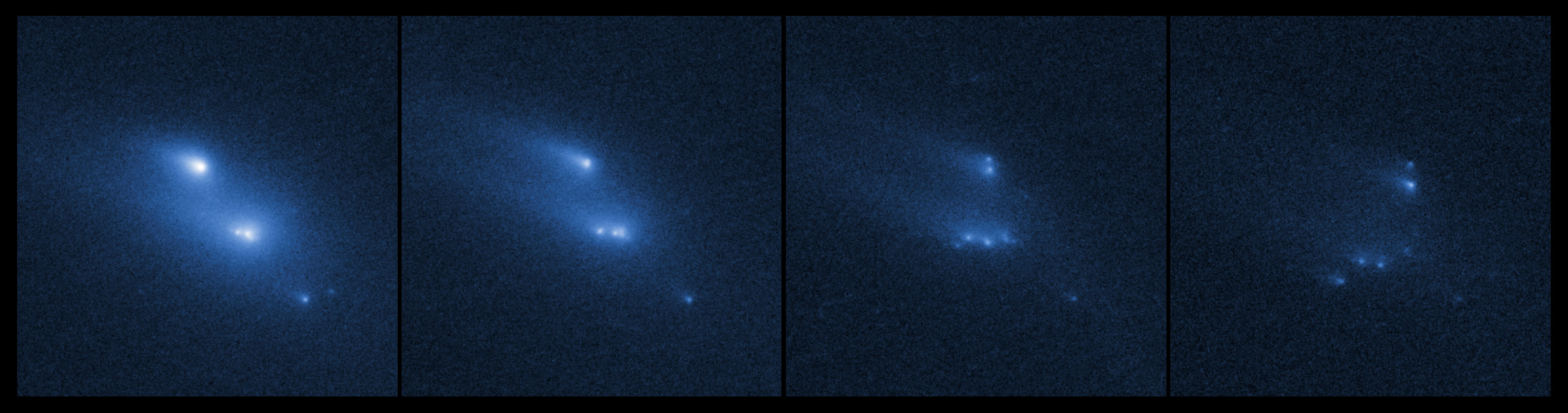

P/2013 R3 (카탈리나-판스타스)는 여러 조각으로 붕괴되는 모습이 관측되었다. 2013년 10월, 라 팔마 섬에 있는 10.4m 그란 테레스코피오 카나리아스로 촬영한 P/2013 R3의 후속 관측을 통해 이 혜성이 부서지고 있음이 밝혀졌다.[14] 10월 11일과 12일에 얻은 적층 CCD 이미지를 검사한 결과, 이 주띠 혜성은 중앙의 밝은 응축체를 나타냈으며, 이 응축체의 움직임과 함께 A, B, C의 세 개의 조각이 더 나타났다. 가장 밝은 A 조각은 10월 12일 그라나다의 시에라 네바다 천문대의 1.52m 망원경으로 얻은 CCD 이미지에서도 보고된 위치에서 감지되었다.[14]

NASA는 2013년 10월 29일부터 2014년 1월 14일까지 허블 우주 망원경이 촬영한 일련의 이미지에서 네 개의 주요 물체의 분리가 증가하는 것을 보여준다고 보고했다.[15] 햇빛에 의해 발생하는 야르코프스키-오키프-라지예프스키-패덕 효과는 원심력이 잔해 더미를 분리할 때까지 회전 속도를 증가시켰다.[15]

쌍성 소행성 65803 디디모스의 소행성 달인 디모르포스와 충돌함으로써 NASA의 쌍 소행성 궤도 변경 실험(DART) 우주선은 디모르포스를 활성 소행성으로 만들었다. 과학자들은 일부 활성 소행성이 충돌 사건의 결과라고 제안했지만, 소행성의 활성화를 관측한 사람은 아무도 없었다. DART 임무는 정확히 알려지고 신중하게 관찰된 충돌 조건 하에서 디모르포스를 활성화하여 활성 소행성의 형성에 대한 상세한 연구를 처음으로 가능하게 했다.[16][17] 관측 결과 디모르포스는 충돌 후 약 100만 킬로그램을 잃었다.[18] 충돌로 인해 먼지 기둥이 생성되어 디디모스 시스템이 일시적으로 밝아졌고, 수개월 동안 지속된 10000 km 길이의 먼지 꼬리가 형성되었다.[19][20][21] DART 충돌은 디모르포스의 전반적인 표면 재형성과 형태 변형을 일으켜 직경이 수십 미터에 달하는 충돌구를 남겼을 것으로 예상된다.[22][23][24] 충돌로 인해 디모르포스는 혼돈스럽게 세차 운동하는 자전 상태에 들어갔을 가능성이 있으며, 수십 년 안에 조석 고정 상태로 돌아가기 전에 디디모스에 의해 불규칙한 조석력을 받게 될 것이다.[25][26][27]

3. 1. 활동 원인

몇몇 주요 소행성대 혜성은 근일점 부근의 궤도 일부에서 혜성과 같은 먼지 꼬리를 보인다. 엘스트-피사로 혜성의 활동은 최근 3번의 근일점에서 반복적으로 관측되었다.。활동은 5년에서 6년의 궤도로 1개월에서 수개월 동안 지속되며, 아마 100년에서 1000년 전의 약한 충격으로 얼음 덮개가 벗겨진 것에 기인한 것으로 보인다.。이러한 충격은 표면의 휘발성 물질에 구멍을 내어 태양 복사에 노출시키는 데 도움이 되는 것으로 생각된다.。LINEAR 혜성 (354P)는 2010년 1월에 발견되었을 당시에는 혜성으로 지정되어 그렇게 여겨졌지만, 현재는 소행성 간의 충돌의 잔해로 생각되고 있다.。샤이라에서는, 직경 약 35미터의 다른 소행성과의 충돌로 인해 대량의 먼지가 발생한 것이 관측되었다.

4. 구성 성분

5. 목록

== 주요 활동성 소행성 ==

133P/엘스트-피사로 (7968 엘스트-피사로)는 최초로 발견된 활동성 소행성이며, 반복적인 활동을 보인다. 176P/LINEAR (118401 LINEAR)와 238P/Read는 소행성대 바깥 부분에서 공전하며, 승화 활동이 관측되었다. 354P/LINEAR (P/2010 A2)는 소행성 간 충돌의 잔해로 여겨진다. 596 셰일라는 다른 소행성과의 충돌로 인해 먼지가 발생한 것이 관측되었다.

P/2013 R3 (카탈리나–팬스타스)는 여러 조각으로 붕괴되는 모습이 관측되었다. 2013년 10월, 스페인령 카나리아 제도의 라팔마섬에 있는 10.4m 카나리아 대형 망원경으로 관측한 결과, 이 천체가 붕괴하고 있음을 확인했다. 10월 11일과 12일에 촬영된 CCD 이미지를 분석한 결과, 중심부의 밝은 부분 외에 3개의 파편 A, B, C가 확인되었다. 가장 밝은 파편 A는 10월 12일 스페인[그라나다주의 시에라 네바다 천문대 1.52m 망원경으로 촬영된 CCD 이미지에서도 보고된 위치에서 탐지되었다. NASA는 2013년 10월 29일부터 2014년 1월 14일 사이에 허블 우주 망원경이 촬영한 일련의 이미지로 4개로 분리된 것을 보고했다. 태양광에 의한 야르콥스키-오키프-라지에프스키-파닥 효과로 래블 파일 천체가 원심력으로 분리될 때까지 회전 속도를 증가시켰다.

65803 디디모스/디모르포스는 쌍 소행성 궤도 변경 실험(DART) 우주선과의 충돌 실험으로 활동성 소행성이 되었다.[16][17]

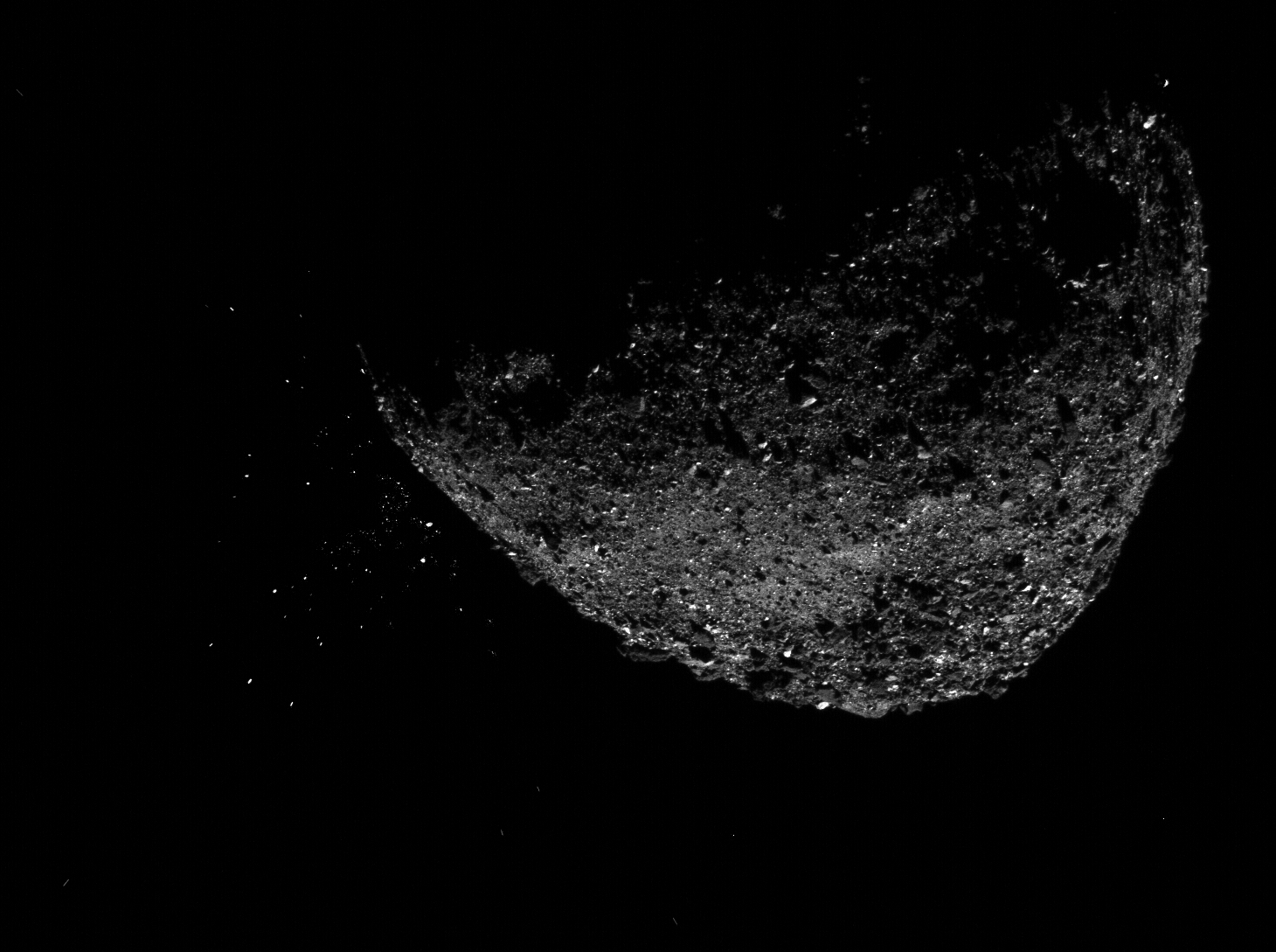

101955 벤누는 OSIRIS-REx 탐사선이 입자 방출 현상을 관측했다.[3]

107P/4015 윌슨-해링턴은 근지구 소행성이자 활동성 소행성이다. 3200 파에톤은 근지구 소행성이자 활동성 소행성으로, 제미니드 유성우의 모체이다. 한국 연구진은 파에톤의 먼지 꼬리 형성에 대한 새로운 모델을 제시하여 국제적인 주목을 받았다.

== 전체 목록 (표) ==

5. 1. 주요 활동성 소행성

133P/엘스트-피사로 (7968 엘스트-피사로)는 최초로 발견된 활동성 소행성이며, 반복적인 활동을 보인다. 176P/LINEAR (118401 LINEAR)와 238P/Read는 소행성대 바깥 부분에서 공전하며, 승화 활동이 관측되었다. 354P/LINEAR (P/2010 A2)는 소행성 간 충돌의 잔해로 여겨진다. 596 셰일라는 다른 소행성과의 충돌로 인해 먼지가 발생한 것이 관측되었다.

P/2013 R3 (카탈리나-판스타스)는 여러 조각으로 붕괴되는 모습이 관측되었다. 2013년 10월, 스페인령 카나리아 제도의 라 팔마 섬에 있는 10.4m 카나리아 대형 망원경으로 관측한 결과, 이 천체가 붕괴하고 있음을 확인했다. 10월 11일과 12일에 촬영된 CCD 이미지를 분석한 결과, 중심부의 밝은 부분 외에 3개의 파편 A, B, C가 확인되었다. 가장 밝은 파편 A는 10월 12일 스페인[그라나다 주의 시에라 네바다 천문대 1.52m 망원경으로 촬영된 CCD 이미지에서도 보고된 위치에서 탐지되었다. NASA는 2013년 10월 29일부터 2014년 1월 14일 사이에 허블 우주 망원경이 촬영한 일련의 이미지로 4개로 분리된 것을 보고했다. 태양광에 의한 야르콥스키-오키프-라지에프스키-파닥 효과로 래블 파일 천체가 원심력으로 분리될 때까지 회전 속도를 증가시켰다.

65803 디디모스/디모르포스는 쌍 소행성 궤도 변경 실험(DART) 우주선과의 충돌 실험으로 활동성 소행성이 되었다.[16][17]

101955 벤누는 OSIRIS-REx 탐사선이 입자 방출 현상을 관측했다.[3]

4015 윌슨-해링턴 (107P/4015 윌슨-해링턴)은 근지구 소행성이자 활동성 소행성이다. 3200 파에톤은 근지구 소행성이자 활동성 소행성으로, 제미니드 유성우의 모체이다. 한국 연구진은 파에톤의 먼지 꼬리 형성에 대한 새로운 모델을 제시하여 국제적인 주목을 받았다.

5. 2. 전체 목록 (표)

분류직경 (km) 자전

주기 (시간)원인 활동

발견

연도재발? 133P/Elst–Pizarro [(7968) Elst–Pizarro, P/1996 N2] 3.15 2.64 0.157 3.184 메인 벨트 (바깥) 3.8 3.47 승화/회전 분해[43][44] 1996 #REDIRECT 176P/LINEAR [(118401) LINEAR] 3.19 2.57 0.193 3.167 메인 벨트 (바깥) 4.0 22.23 승화[45] 2005 #REDIRECT 238P/Read [P/2005 U1] 3.16 2.36 0.253 3.153 메인 벨트 (바깥) 0.8 승화[46] 2005 #REDIRECT 259P/Garradd [P/2008 R1] 2.72 1.79 0.342 3.217 메인 벨트 (중간) 0.60 승화[47] 2008 #REDIRECT P/2010 A2 (LINEAR) 2.29 2.00 0.125 3.583 메인 벨트 (안쪽) 0.12 11.36 충돌[56] 2010 #REDIRECT P/2010 R2 (La Sagra) 3.10 2.62 0.154 3.099 메인 벨트 (바깥) 1.1 승화[53] 2010 #REDIRECT 596 Scheila 2.9265 2.4428 0.163 3.209 메인 벨트 (바깥) 159.72 15.85 충돌[32][33][34] 2011 #REDIRECT 288P/ 3.159 2.909 0.079 3.197 메인 벨트 (바깥) 10.38 3.33 회전 분해[40] 2014 #REDIRECT 65803 디디모스/디모르포스 1.643 1.013 0.383 4.204 근지구 천체 (아폴로) 0.77 / 0.15 2.26 인위적 충돌 2022 #REDIRECT 101955 벤누 1.126 0.896 0.204 5.525 근지구 천체 (아폴로) 0.48 4.29 (알 수 없음)[29]

정전기적 부상, 충돌, 열 파괴 또는 탈수 균열2019 #REDIRECT 3.176 2.783 0.124 3.188 메인 벨트 (바깥) 2023 2.690 2.068 0.231 3.319 메인 벨트 (중간) 0.5 2024 3.071 2.943 0.042 3.199 메인 벨트 (바깥) <0.4 2022 #REDIRECT 2.744 1.770 0.355 3.230 메인 벨트 (중간) 1.483 2023 #REDIRECT 3.062 2.957 0.034 3.201 메인 벨트 (바깥) 2023 #REDIRECT 2.765 2.319 0.161 3.280 메인 벨트 (중간) 2023 3.128 2.451 0.217 3.160 메인 벨트 (바깥) 2023 2.696 2.300 0.147 3.351 메인 벨트 (중간) 2023 107P/4015 윌슨-해링턴 2.625 0.966 0.632 3.082 근지구 천체 (아폴로) 6.92 7.15 승화[41][42] 1949 #REDIRECT 313P/깁스 (P/2003 S10) 3.154 2.391 0.242 3.133 메인 벨트 (바깥) 2.0 승화[52] 2003 #REDIRECT