카메라 루시다

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

카메라 루시다는 1806년 영국의 화학자 윌리엄 하이드 울러스턴이 특허를 획득한 소묘 보조 도구이다. 이는 라틴어로 '밝은 방'을 의미하며, 카메라 옵스큐라와는 달리 밝은 곳에서 사용하고 휴대하기 간편하다. 카메라 루시다는 19세기 초 여행자와 화가들이 스케치에 널리 사용했으며, 사진술 발명에도 영향을 미쳤다. 20세기 중반까지 과학자들은 미생물이나 세포 등 미세한 것들을 스케치하는 데 활용했으며, 오늘날에도 미술 용품점에서 구매할 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 미술 기법 - 마키에

마키에는 금속 가루를 옻칠로 표면에 입혀 장식하는 일본 전통 칠기 기법이며, 히라마키에, 도기다시마키에, 다카마키에 등의 기법으로 나뉘고, 헤이안 시대에 발전하여 일본 칠기 공예의 독창성을 보여준다. - 미술 기법 - 해칭

해칭은 선의 밀도, 두께, 방향을 조절하여 이미지의 밝기와 형태를 강조하는 기법으로, 입체감 표현, 기술 도면의 단면 표시, CAD 프로그램의 면 채우기 등에 활용된다. - 광학 기기 - 안경

안경은 시력 교정, 눈 보호, 패션 액세서리로서의 기능을 하며, 최근에는 스마트 기술이 접목되어 기능이 확장되고 있다. - 광학 기기 - 광전관

광전관은 광전 효과를 활용하여 빛을 전기 신호로 변환하는 광센서로, 빛이 광음극에 닿으면 방출된 전자가 양극으로 이동하며 전류를 발생시키고, 이 전류 세기는 입사광의 세기와 주파수에 비례한다.

2. 역사

카메라 루시다는 1806년 영국의 화학자 윌리엄 하이드 울러스턴이 특허를 받았다.[1][2][3] '카메라 루시다'(카메라 옵스쿠라의 '어두운 방'과 반대되는 라틴어 '밝은 방')라는 용어는 울러스턴이 붙인 것이다.[6]

기본적인 광학 원리는 1611년 독일의 천문학자 요하네스 케플러가 저서 ''Dioptrice''에서 설명했지만, 케플러가 작동하는 카메라 루시다를 제작했다는 증거는 없다.[4] 19세기까지 케플러의 설명은 잊혀 울러스턴의 발명에 이의를 제기하는 사람은 없었다.[6]

19세기 초 카메라 루시다는 여행자나 화가들이 밝은 장소에서 스케치하는 데 널리 사용되었다. 사진 기술의 선구자인 영국의 귀족 윌리엄 헨리 폭스 탤벗은 1833년 이탈리아 신혼여행에서 카메라 루시드를 사용해 풍경을 스케치했지만, 결과가 실망스러워 사진(칼로타입)을 발명하게 되었다고 회고했다.

2001년, 예술가 데이비드 호크니는 저서 ''비밀의 지식: 잃어버린 옛 거장들의 기법을 재발견하다''에서 1420년대 이후 서양 미술의 사실주의적 묘사가 광학 장치 사용에 기인한다는 호크니-팔코 가설을 주장하여 논란을 일으켰다.

카메라 루시다는 오늘날에도 미술 용품 채널을 통해 구입할 수 있지만, 널리 알려지거나 사용되지는 않는다. 2017년부터 여러 킥스타터 캠페인을 통해 다시 부활하고 있다.[7]

2. 1. 발명과 초기 역사

1806년, 영국의 화학자 윌리엄 하이드 울러스턴은 카메라 루시다의 특허를 받았다.[11][12][13] 카메라 루시다의 기본적인 광학 원리는 1611년에 독일의 천문학자 요하네스 케플러가 그의 저서 "Dioptrice"에서 이미 기술하였다.[14] 그러나 케플러나 그의 동시대 사람들이 작동하는 카메라 루시다를 만들었다는 증거는 없다.[14] 19세기에 이르러 케플러의 설명은 잊혀졌고, 울러스턴의 주장은 이의를 제기받지 못했다.[15] "카메라 루시다"(카메라 옵스쿠라 "어두운 방"과 반대되는 라틴어 "밝은 방")라는 용어는 울러스턴이 명명한 것이다.[15]

2. 2. 사진술 발명에 미친 영향

1833년 이탈리아로 신혼여행을 간 사진술의 선구자 윌리엄 폭스 탈보트는 카메라 루시다를 스케치 보조 도구로 사용했다. 그러나 그는 이로 인한 결과에 실망하여 "이 자연스러운 이미지들이 스스로 영구적으로 새겨지도록 하는" 방법을 찾게 되었고, 이는 사진(칼로타입) 발명의 계기가 되었다고 훗날 회고했다.[7]2. 3. 데이비드 호크니의 주장

2001년, 예술가 데이비드 호크니는 저서 ''비밀의 지식: 잃어버린 옛 거장들의 기법을 재발견하다''에서 호크니-팔코 가설을 제기하여 논란을 일으켰다. 이 주장은 15세기 거장들이 카메라 루시다와 같은 광학 장치를 사용해 그림을 그렸다는 것이다. 1420년대 경에 발생한 더 정확하고 시각적인 사실주의를 위한 스타일의 현저한 변화가 예술가들이 광학 투영 장치, 특히 오목 거울을 사용하여 실상을 투영하는 배열의 능력을 발견한 데 기인한다고 주장한다. 이 주장의 증거는 앵그르, 반 에이크, 카라바조와 같은 후대 거장들의 그림의 특징에 크게 기반을 두고 있다.[7]2. 4. 현대의 재조명

카메라 루시다는 오늘날에도 미술 용품 채널을 통해 구입할 수 있지만, 널리 알려지거나 사용되지는 않는다.[7] 2017년 이후 여러 킥스타터 캠페인을 통해 다시 부활하고 있다.[7]

3. 원리

'''카메라 루시다'''(camera lucidala, '밝은 방'이라는 뜻)는 카메라 옵스큐라(camera obscura, 라틴어로 '어두운 방')와 대비하기 위해 붙여진 이름이다. 두 장치는 광학적으로 유사성이 없다. 카메라 루시다는 가볍고 휴대하기 쉬우며, 특별한 조명 조건이 필요 없고, 이미지를 투사하지 않는다.[8]

3. 1. 기본 원리

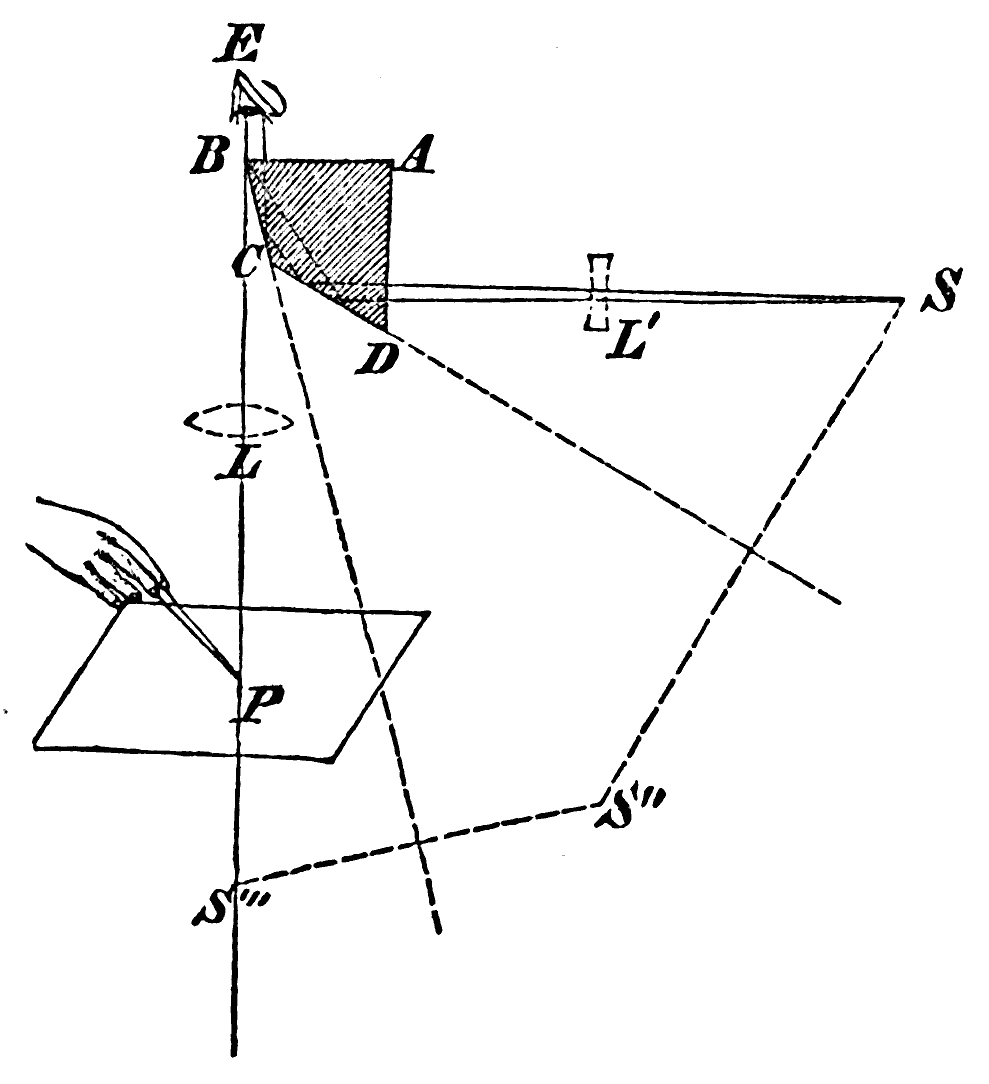

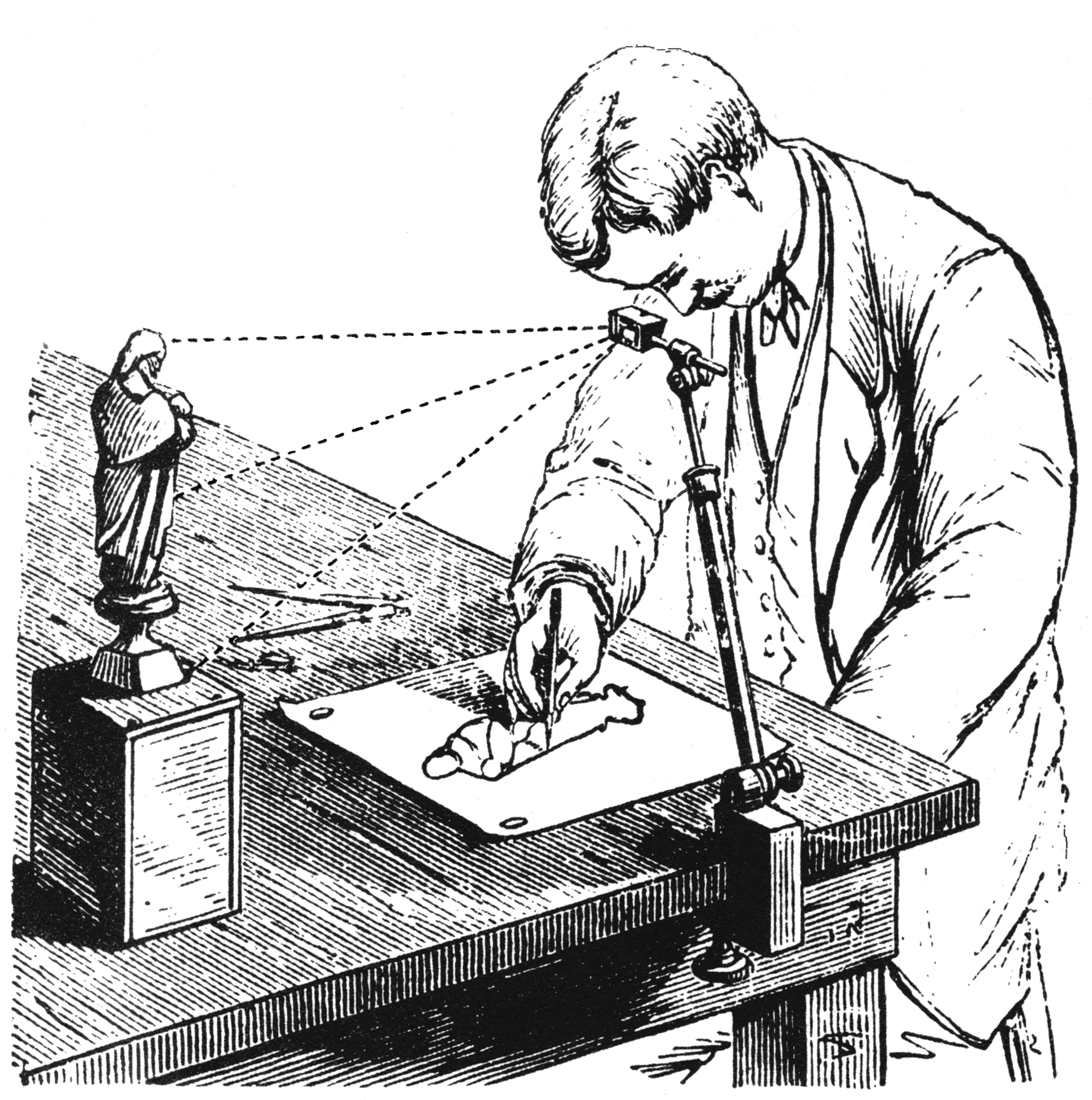

가장 단순한 형태의 카메라 루시다에서, 예술가는 45도로 기울어진 유리창 또는 반사된 거울(매직 미러)을 통해 드로잉 표면을 내려다본다. 이것은 아래의 드로잉 표면의 직접적인 시야와 예술가 앞의 수평적인 장면의 반사된 시야를 중첩시킨다. 이 디자인은 거꾸로 했을 때 좌우가 반전된 이미지를 생성한다. 또한 불완전한 반사로 인해 빛이 손실된다.[8]윌리엄 하이드 월러스턴의 디자인은 네 개의 광학 면을 가진 프리즘을 사용하여 두 번의 연속적인 반사를 생성했으며 (그림 참조), 따라서 반전되거나 반전되지 않은 이미지를 생성했다. 각도 ABC와 ADC는 67.5°이고 BCD는 135°이다. 따라서, 반사는 전반사를 통해 발생하므로 빛 손실이 거의 없다. 프리즘을 통해 똑바로 볼 수 없으므로 종이를 보기 위해서는 가장자리를 보아야 한다.[8]

이 기구는 종종 여러 거리에 있는 장면의 가상 이미지를 만들기 위해 다양한 약한 음수 렌즈와 함께 제공되었다. 올바른 렌즈를 삽입하여 선택한 거리가 드로잉 표면의 거리와 거의 같도록 하면 두 이미지를 모두 동시에 좋은 초점으로 볼 수 있다.

카메라 루시다와 함께 흰색 종이를 사용하면 종이가 장면과 중첩되어 장면이 희미해져 보기가 어려워진다. 카메라 루시다로 작업할 때는 색상이 있거나 회색 종이를 사용하는 것이 종종 유리하다. 일부 역사적인 디자인에는 조명 균형을 맞추기 위한 음영 처리된 필터가 포함되어 있었다.

3. 2. 울러스턴의 프리즘

윌리엄 하이드 월러스턴은 네 개의 광학 면을 가진 프리즘을 사용하여 두 번의 연속적인 반사를 일으키는 카메라 루시다를 고안했다. (그림 참조). 이 프리즘의 각도 ABC와 ADC는 67.5°이고 BCD는 135°이다. 따라서 반사는 전반사를 통해 발생하므로 빛 손실이 거의 없다.[8] 프리즘을 통해 똑바로 볼 수 없으므로 종이를 보기 위해서는 가장자리를 보아야 한다.[8]월러스턴의 카메라 루시다는 도립된 상의 상하좌우를 올바른 상으로 되돌리는 정립 프리즘을 사용했다. 사용하는 사람의 눈 ''E''는 프리즘을 들여다보지만, 동공의 절반은 그림을 그리는 종이 표면 ''P''를 직접 보고, 나머지 절반은 프리즘 ''ABCD''를 통해 두 면에서 반사되어 정립된 풍경의 상을 본다. 이 두 풍경이 눈 ''E''에 의해 겹쳐진다.

3. 3. 렌즈의 사용

카메라 루시다는 다양한 약한 음수 렌즈와 함께 제공되어, 여러 거리에 있는 장면의 가상 이미지를 만들 수 있었다. 적절한 렌즈를 사용하면, 선택한 거리와 드로잉 표면의 거리가 거의 같아져 두 이미지를 모두 동시에 선명하게 볼 수 있었다.[8]4. 사용

카메라 루시다는 흰 종이에 비치는 풍경의 빛 때문에 풍경을 보기 어려워, 검은 종이에 흰 연필로 스케치하기도 한다.

19세기 초, 여행자나 화가들은 밝은 장소에서 카메라 루시드를 스케치에 널리 사용했다. 윌리엄 헨리 폭스 탤벗은 1833년 이탈리아 신혼여행에서 카메라 루시드를 사용했으나, 스케치 결과에 실망하여 칼로타입을 발명했다.

카메라 루시다는 오늘날에도 화방 등에서 구할 수 있지만, 널리 사용되지는 않는다.

4. 1. 미술 분야

카메라 루시다la는 19세기 초, 여행자나 화가들이 밝은 장소에서 풍경, 정물, 초상화 등 실제 대상을 관찰하여 정확하게 묘사하는 데 널리 사용되었다.[8] 가장 단순한 형태의 카메라 루시다에서 예술가는 45도로 기울어진 유리창이나 반사된 거울을 통해 드로잉 표면을 내려다보는데, 이는 아래의 드로잉 표면의 직접적인 시야와 예술가 앞의 수평적인 장면의 반사된 시야를 중첩시킨다.카메라 루시다로 작업할 때는 흰색 종이보다 색상이 있거나 회색 종이를 사용하는 것이 유리하다. 흰색 종이를 사용하면 종이가 장면과 중첩되어 장면이 희미해져 보기가 어렵기 때문이다. 검은 종이에 흰 연필로 스케치하는 경우도 있다.

4. 2. 과학 분야

1980년대까지 카메라 루시다는 현미경 관찰 결과를 기록하는 표준 도구였다.[4] 고생물학 분야에서는 여전히 중요한 도구로 활용되고 있다. 과거에는 사진현미경법 복제 비용이 비싸고, 그림이 사진보다 명확하게 구조를 표현하는 데 유리했기 때문에, 조직학 및 미세 해부학 분야에서 널리 사용되었다.카메라 루시다는 뇌 구조를 그리는 신경생물학자들 사이에서 널리 사용되었지만, 한계도 지니고 있었다. "수십 년 동안 세포 신경 과학에서 카메라 루시다 손 그림은 필수적인 그림을 구성해 왔다. (...) 카메라 루시다의 한계는 디지털 재구축 절차로 피할 수 있다."[9] 특히 왜곡은 문제가 되었으며, 이를 제한하거나 제거할 수 있는 새로운 디지털 방식이 도입되고 있다. "컴퓨터 기술은 카메라 루시다 절차보다 데이터 전사 및 분석에서 훨씬 적은 오류를 발생시킨다."[10] 생물 분류학에서도 정밀한 묘사를 위해 카메라 루시다가 사용된다.

5. 한국에서의 활용

주어진 원본 소스에는 한국에서 카메라 루시다가 활용된 구체적인 사례가 직접적으로 나타나 있지 않다. 그러나 카메라 루시다가 과학 분야, 특히 현미경을 사용하는 생물학 분야에서 널리 사용되었음을 고려할 때, 한국에서도 유사하게 활용되었을 것으로 추론할 수 있다.

카메라 루시다는 20세기 중반까지 과학자들이 현미경으로 관찰한 미생물, 세포 등을 스케치하는 데 사용되었다. 과거에는 현미경 사진을 복제하는 비용이 비쌌고, 출판물에 게재할 때 선명한 그림이 필요했기 때문에 카메라 루시다로 그린 그림이 더 유용했다. 조직학이나 미세해부학 관련 교과서나 논문에 실린 그림들은 대부분 카메라 루시다를 이용해 그려졌다.[4]

1980년대까지도 카메라 루시다는 현미경학자들의 표준 도구였으며, 고생물학 분야에서도 중요한 도구였다. 최근까지도 사진현미경법은 비용이 많이 들었기 때문에, 그림으로 제작하는 것이 더 효율적이었다. 신경생물학자들은 뇌 구조를 그리는 데 카메라 루시다를 사용했지만, 왜곡 등의 한계로 인해 점차 디지털 방식으로 대체되고 있다.[9] 생물 분류학에서도 카메라 루시다가 정기적으로 사용된다.[10]

5. 1. 과학 분야의 활용

Camera lucida영어는 20세기 중반까지 과학자들이 현미경을 통해 관찰한 미생물, 세포 등 미세한 것들을 스케치하는 데 사용되었다. 과거에는 현미경 사진을 복제하는 비용이 비쌌고, 출판물에 게재하는 논문 등에 미세한 구조의 선명한 도상을 사용하려는 경우, 현미경 사진보다 Camera lucida영어로 그린 그림이 더 쉽게 작도할 수 있었고 이해하기도 쉬웠다. 이 때문에, 교과서나 논문에서 오랫동안 사용되고 있는 조직학이나 미세해부(microanatomy)에 관한 그림이나 도상은 현미경 사진보다 Camera lucida영어를 사용하여 그려진 것이 많다.[4]1980년대까지도 Camera lucida영어는 현미경학자들의 표준 도구였다. 고생물학 분야에서도 여전히 중요한 도구이다. 아주 최근까지 사진현미경법은 복제 비용이 많이 들었다. 게다가 많은 경우, 현미경학자가 기록하고자 하는 구조의 명확한 그림은 사진현미경법보다 그림으로 제작하는 것이 훨씬 쉬웠다. 따라서 교과서와 연구 논문의 대부분의 일상적인 조직학적 및 미세 해부학적 그림은 사진현미경 사진보다는 Camera lucida영어 그림이었다. Camera lucida영어는 뇌 구조를 그리는 신경생물학자들 사이에서 가장 흔한 방법으로 여전히 사용되고 있지만, 한계가 있는 것으로 인식되고 있다. "수십 년 동안 세포 신경 과학에서 카메라 루시다 손 그림은 필수적인 그림을 구성해 왔다. (...) 카메라 루시다의 한계는 디지털 재구축 절차로 피할 수 있다."[9] 특히 왜곡이 문제가 되며, 이를 제한하거나 제거할 수 있는 새로운 디지털 방식이 도입되고 있는데, "컴퓨터 기술은 카메라 루시다 절차보다 데이터 전사 및 분석에서 훨씬 적은 오류를 발생시킨다."[10] 이는 또한 생물 분류학에서도 정기적으로 사용된다.

참조

[1]

서적

Photography: A Cultural History

https://archive.org/[...]

Pearson Education

2022-04-10

[2]

서적

Description of the Camera Lucida

https://archive.org/[...]

2022-04-10

[3]

서적

English patents: being a register of all those granted for inventions in the arts, manufactures, chemistry, agriculture, etc., etc., during the first forty-five years of the present century

https://trove.nla.go[...]

Whittaker and Co

2019-09-10

[4]

서적

The camera lucida in art and science

Taylor & Francis

[5]

서적

Spycraft: Tricks and Tools of the Dangerous Trade from Elizabeth I to the Restoration

Yale University Press

[6]

서적

Geschichte der Optik

https://books.google[...]

2023-04-26

[7]

웹사이트

NeoLucida

https://www.kickstar[...]

2016-01-10

[8]

서적

Description of the camera lucida

https://books.google[...]

William Nicholson

2023-04-26

[9]

학술지

Mobilizing the base of neuroscience data: the case of neuronal morphologies

https://www.nature.c[...]

2023-04-26

[10]

학술지

Distortions induced in neuronal quantification by camera lucida analysis: Comparisons using a semi-automated data acquisition system

https://pubmed.ncbi.[...]

2023-04-26

[11]

서적

Photography: A Cultural History

https://archive.org/[...]

Pearson Education

2022-04-10

[12]

서적

Description of the Camera Lucida

https://archive.org/[...]

2022-04-10

[13]

서적

English patents: being a register of all those granted for inventions in the arts, manufactures, chemistry, agriculture, etc., etc., during the first forty-five years of the present century

https://trove.nla.go[...]

Whittaker and Co

2019-09-10

[14]

서적

The camera lucida in art and science

Taylor & Francis

[15]

서적

Geschichte der Optik

https://books.google[...]

2023-04-26

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com