현미경

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

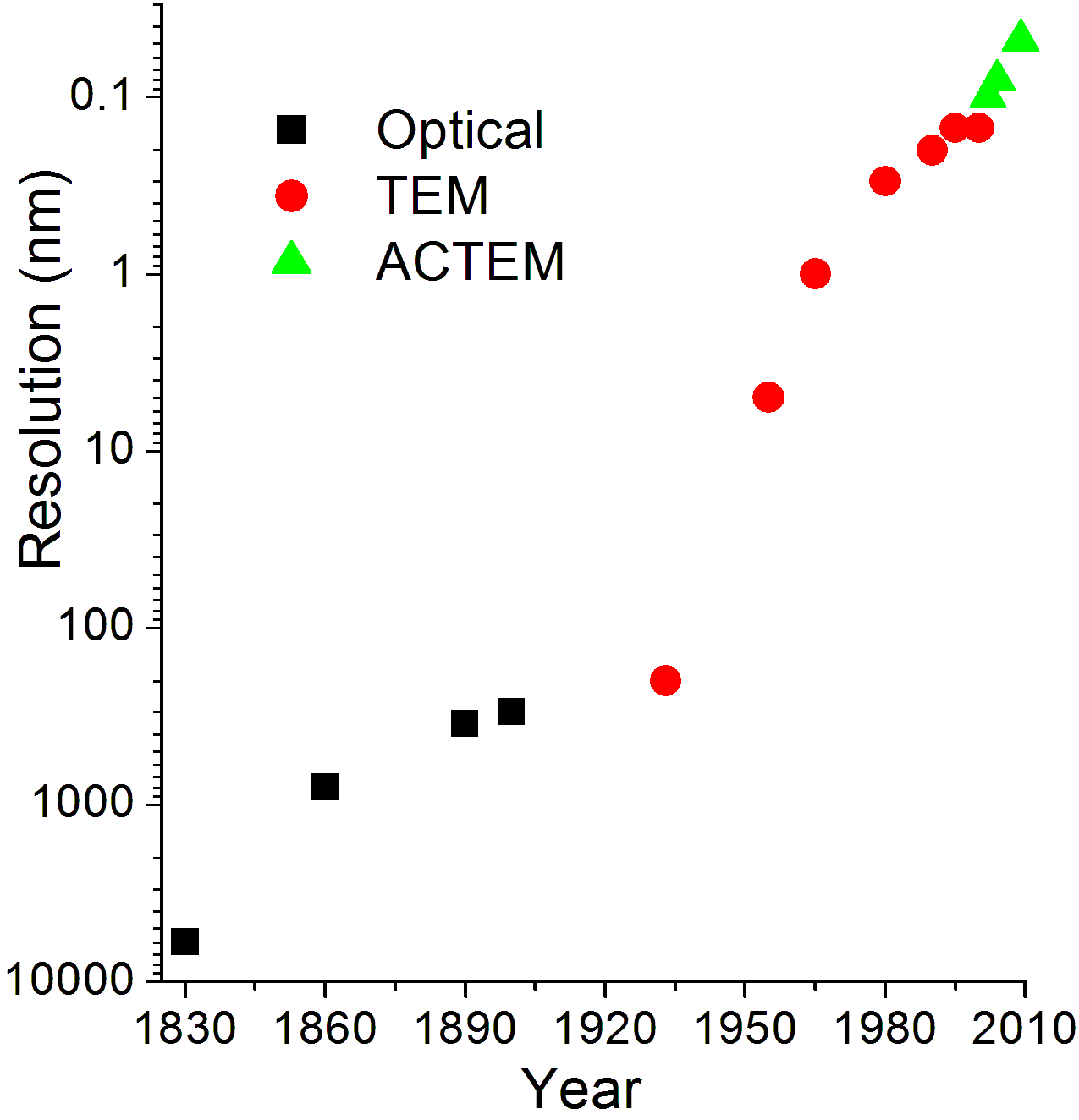

현미경은 작은 물체를 확대하여 관찰하는 데 사용되는 도구로, 기원전부터 렌즈를 사용한 기록이 있으며 17세기 복합 현미경 발명 이후 기술이 발전했다. 광학 현미경, 전자 현미경, 주사 탐침 현미경 등 다양한 종류가 있으며, 빛, 전자, 탐침을 사용하여 이미지를 생성한다. 현미경의 성능은 배율과 분해능으로 결정되며, 20세기 이후 의학, 재료, 신소재 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 최근에는 초고해상도 분석을 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 구조화 조명 현미경법(SIM)과 유도방출억제 현미경법(STED)과 같은 기술이 개발되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 과학 기구 - 질량 분석법

질량 분석법은 시료를 이온화하여 질량 대 전하 비에 따라 분리하고 검출하는 분석 기법으로, 이온원, 질량 분석기, 검출기로 구성되어 다양한 분야에서 활용된다. - 과학 기구 - 크룩스관

크룩스관은 윌리엄 크룩스가 개량한 진공관으로, 음극선 연구와 X선 발견에 기여했으며, 음극선을 이용해 물리적 현상을 탐구하고 전자의 존재 확인과 X선관 실용화, 진공관 및 브라운관 개발의 토대가 되었다. - 현미경 - 마이크로그라피아

로버트 훅의 마이크로그라피아는 현미경으로 관찰한 대상들의 정밀한 기록과 구리판화를 통해 미세 세계를 시각적으로 제시하며, 과학적 관심사와 사회에 큰 영향을 미친 책이다. - 현미경 - 전자현미경

전자현미경은 전자선을 이용하여 광학 현미경의 분해능 한계를 넘어선 고배율 이미지를 얻는 현미경으로, 투과 전자 현미경, 주사 전자 현미경, 주사 투과 전자 현미경 등 다양한 종류가 있으며, 생물학, 재료공학 등 여러 분야에서 활용되지만 시료 준비, 장비 및 유지 비용, 진공 환경 등의 단점도 존재한다. - 네덜란드의 발명품 - 배당

배당은 기업이 이익을 주주에게 분배하는 것으로, 네덜란드 동인도회사가 최초로 정기적인 배당을 지급한 사례로 알려져 있으며, 신뢰도 향상 및 자본 조달에 기여하고, 현금, 주식, 현물 등 다양한 형태로 지급되며, 배당 수익률, 배당 성향 등으로 평가된다. - 네덜란드의 발명품 - 수은 온도계

수은 온도계는 수은의 열팽창을 이용하여 넓은 온도 범위를 측정하는 장치로, 과거에는 널리 사용되었으나 수은의 독성 때문에 현재는 사용이 줄어들고 안전한 대체재로 대체되는 추세이다.

2. 역사

현미경과 유사한 렌즈 사용 기록은 고대 그리스와 로마 시대까지 거슬러 올라간다.[2][3][4] 현재와 같은 복합 현미경 구조는 1590년대 네덜란드의 자카리아스 얀센과 한스 리퍼르셰이 등에 의해 처음 만들어진 것으로 추정된다.[6][7][8] 초기 발명품은 주로 해양 탐사를 위한 망원경과 유사한 형태였다.

17세기 안토니 판 레이우엔훅과 로버트 훅은 렌즈 가공 기술을 발전시켜 현미경 성능 향상에 크게 기여했으며, 짧은 초점거리의 중요성과 색수차 문제를 인식했다. 이후 렌즈 기술은 꾸준히 발전하여 18세기에는 색수차를 줄인 렌즈가 개발되었고, 19세기 후반 칼 자이스와 같은 기술자들의 노력으로 렌즈 가공 기술이 혁신되면서 현미경 기술은 급속도로 발전했다. 20세기 이후 현미경은 의학, 재료 과학, 생물학 등 다양한 분야에서 필수적인 도구로 자리 잡았다.

2. 1. 고대와 중세

렌즈와 같은 도구의 기원은 4000년 전으로 거슬러 올라가며, 그리스에서 물로 채운 구체의 광학적 특성에 대한 기록(기원전 5세기)이 있는 것을 비롯해 그 후 수 세기에 걸쳐 광학에 관한 저술이 남아 있다. 단순한 현미경(확대경)의 가장 오래된 사용은 13세기 안경에 렌즈가 널리 사용된 것으로 거슬러 올라간다.[32][33][34]표본 가까이에 대물렌즈를 놓고 접안렌즈로 실상을 관찰하는 복합 현미경의 가장 초기의 예는 1620년경 유럽에서 등장한 것으로 알려져 있다.[35] 현미경의 발명자는 오랜 세월 동안 많은 주장이 제기되어 왔음에도 불구하고 불명확하다. 몇 가지 설이 네덜란드의 안경 제작소를 중심으로 전개되어, 1590년에 자카리아스 얀센(그의 아들에 의한 주장) 또는 자카리아스의 아버지 한스 마르텐스(Hans Martens), 또는 그 둘 모두에 의해 발명되었다는 주장이나,[36][37] 이웃이자 경쟁 안경 제작자였던 한스 리퍼르셰이(1608년 최초의 망원경으로 특허를 신청)에 의해 발명되었다는 주장 외에,[38] 1619년 런던에서 개량형을 가지고 있었다고 기록되어 있는 이민자 코르넬리스 드레벨에 의해 발명되었다는 주장 등도 있다.[39][40]

갈릴레오 갈릴레이는 (복합 현미경의 발명자로 여겨지기도 함) 1610년 이후 망원경의 초점을 가까이 하여 작은 물체를 관찰할 수 있다는 것을 발견하고, 1624년 로마에서 드레벨의 복합 현미경을 본 후, 자신의 개량형을 제작한 것 같다.[41][42][43] 조반니 파베르는 갈릴레이가 1625년 아카데미아 데이 린체이에 제출한 복합 현미경을 "microscope|현미경영어"이라고 명명했다(갈릴레이는 이것을 "occhiolino|오키올리노it"(작은 눈)이라고 불렀다).[44] 르네 데카르트는 1637년 저서 ''Dioptrique''에서, 대상물을 향해 오목하게 들어간 오목 거울을 렌즈와 결합하여, 대상물을 그 거울의 초점에 맞춰 조명하는 현미경에 대해 언급하고 있다.[45]

2. 2. 현미경의 발명

현미경과 유사한 렌즈는 약 4000년 전부터 존재했으며, 물로 채워진 구체의 광학적 특성에 대한 그리스의 기록(기원전 5세기)도 남아있다.[2][3][4] 하지만 미세한 사물을 확대하기 위해 렌즈를 사용한 가장 초기 기록은 13세기 안경의 광범위한 사용으로 거슬러 올라간다.[32][33][34] 이는 단순 현미경인 돋보기와 같은 원리였다.표본 가까이에 두는 대물렌즈와 실상을 보기 위한 접안렌즈를 결합한 복합 현미경은 1620년경 유럽에서 처음 등장한 것으로 알려져 있다.[5][35] 정확한 발명가는 알려져 있지 않지만, 네덜란드의 안경 제작 중심지를 중심으로 여러 주장이 제기되었다. 1590년대 자카리아스 얀센(Zacharias Jansen)과 그의 아버지 한스 마르텐스(Hans Martens), 또는 이웃이자 경쟁자였던 한스 리퍼르셰이(Hans Lippershey, 1608년 최초의 망원경 특허 신청자), 그리고 1619년 런던에서 개량된 현미경을 가지고 있었다고 기록된 이민자 코르넬리스 드레벨(Cornelis Drebbel) 등이 발명가로 거론된다.[6][7][8][9][10][36][37][38][39][40] 당시 발명품은 주로 해양 탐사를 위해 사용되어 망원경과 유사한 형태였다.

갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei) 역시 복합 현미경 발명가 중 한 명으로 여겨지는데, 1610년 이후 자신의 망원경 초점을 조절하여 작은 물체를 확대해 볼 수 있다는 것을 발견한 것으로 보인다. 그는 1624년 로마에서 드레벨이 만든 현미경을 본 후 자신만의 개량된 버전을 만들었다.[11][12][13][41][42][43] 조반니 파베르(Giovanni Faber)는 갈릴레오가 1625년 아카데미아 데이 린체이(Accademia dei Lincei)에 제출한 이 기구에 '현미경(microscope)'이라는 이름을 붙였다. 갈릴레오 자신은 이를 '오키올리노(occhiolino|오키올리노ita)', 즉 '작은 눈'이라고 불렀다.[14][44] 한편, 르네 데카르트(René Descartes)는 1637년 저서 《Dioptrique|디옵트리크fra》에서 오목 거울을 렌즈와 함께 사용하여 물체를 비추는 방식의 현미경을 설명했다.[15][45]

17세기에는 네덜란드의 안토니 판 레이우엔훅(Antonie van Leeuwenhoek, 1632~1723)과 영국의 로버트 훅(Robert Hooke, 1635~1703)이 현미경 기술 발전에 크게 기여했다. 그들은 짧은 초점거리를 가진 렌즈가 배율을 결정하는 중요한 요소임을 발견하고, 순도 높은 석영을 가공하여 만든 유리로 렌즈를 제작했다. 또한 빛의 파장 차이 때문에 상이 흐려지는 색수차(chromatic aberration) 현상도 발견했다.

색수차 문제를 해결하기 위해 1758년 존 돌런드(John Dollond)는 색지움 렌즈(achromatic lens)를 개발하여 특허를 신청했고, 이 렌즈는 1930년대까지 대부분의 현미경에 사용되었다. 1882년부터는 독일의 광학 기술자 칼 자이스(Carl Zeiss)가 렌즈 가공 기술을 혁신하면서 현미경 기술은 급속도로 발전했다. 20세기에 들어서면서 현미경은 의학, 재료, 금속, 신소재, 환경 등 다양한 분야에서 활용되어 과학과 의학 발전에 크게 기여했으며, 최근에는 반도체 및 신소재 분야에서 미세 구조 관찰 및 측정에 필수적인 도구로 사용되고 있다.

2. 3. 현미경 기술의 발전

현미경과 유사한 렌즈는 약 4,000년 전부터 사용된 것으로 추정된다. 기원전 5세기 그리스에서는 물을 채운 구체의 광학적 특성에 대한 기록이 남아 있는 등 오랜 기간 광학에 대한 연구가 이루어졌다. 그러나 오늘날의 돋보기와 같은 단순 현미경이 널리 사용된 것은 13세기 안경에 렌즈가 보급되면서부터이다.[2][3][4][32][33][34]표본 가까이에 두는 대물렌즈와 상을 확대해서 보는 접안렌즈를 결합한 복합 현미경은 1620년경 유럽에서 처음 등장한 것으로 알려져 있다.[5][35] 누가 최초로 발명했는지는 명확하지 않지만, 여러 주장이 제기되었다. 주요 주장들은 네덜란드의 안경 제작 중심지에서 나왔는데, 1590년대 자카리아스 얀센이나 그의 아버지 한스 마르텐스, 혹은 둘 모두가 발명했다는 설,[6][7][36][37] 이웃이자 경쟁자였던 한스 리퍼르셰이(1608년 최초의 망원경 특허 신청자)가 발명했다는 설,[8][38] 그리고 1619년 런던에서 개량된 현미경을 가지고 있었다고 기록된 이민자 코르넬리스 드레벨이 발명했다는 설 등이 있다.[9][10][39][40] 갈릴레오 갈릴레이 역시 복합 현미경 발명가 중 한 명으로 거론되는데, 그는 1610년 이후 자신의 망원경 초점을 조절하여 작은 물체를 확대해 볼 수 있다는 것을 발견했고, 1624년 로마에서 드레벨이 만든 복합 현미경을 본 뒤 자신만의 개량된 현미경을 제작한 것으로 여겨진다.[11][12][13][41][42][43] '현미경(microscope)'이라는 이름은 1625년 조반니 파베르가 갈릴레오가 아카데미아 데이 린체이에 제출한 기구에 붙인 것이다 (갈릴레오 본인은 '오키올리노(occhiolino)', 즉 '작은 눈'이라고 불렀다).[14][44] 르네 데카르트는 1637년 저서 ''Dioptrique''에서 오목 거울을 렌즈와 함께 사용하여 물체를 비추는 방식의 현미경을 설명했다.[15][45]

현미경을 이용한 생물 조직의 미세 구조 관찰에 대한 최초의 자세한 기록은 1644년 조반니 바티스타 오디에르나의 저서 ''L'occhio della mosca''(파리의 눈)에 나타난다.[16][46] 1660년대와 1670년대에 이르러 이탈리아, 네덜란드, 영국의 자연 과학자들이 생물학 연구에 현미경을 본격적으로 사용하기 시작했다. 조직학의 아버지로 불리는 이탈리아 과학자 마르첼로 말피기는 폐를 시작으로 생물 구조 분석에 현미경을 활용했다. 1665년 로버트 훅이 출간한 ''마이크로그래피아''(Micrographia)는 상세하고 인상적인 삽화 덕분에 큰 반향을 일으켰다. 훅은 유리 실 끝을 녹여 만든 작은 유리 구슬로 고배율 렌즈를 제작하기도 했다.[15][45]

17세기 네덜란드의 안토니 판 레이우엔훅은 현미경 기술 발전에 크게 기여했다. 그는 단일 렌즈 현미경으로 최대 300배의 배율을 구현했으며, 순도 높은 석영을 가공하여 만든 렌즈를 사용했다. 그의 현미경은 두 개의 금속판 사이에 작은 유리 구슬 렌즈를 끼우고 나사로 표본을 고정하는 단순한 구조였지만, 이를 통해 얀 스바메르담이 발견했던 적혈구와 정자를 재확인하고, 나아가 1676년에는 미생물의 존재를 최초로 발견하여 보고하는 등 생물학적 미세 구조 연구를 대중화하는 데 결정적인 역할을 했다.[16][17][47][48] 레이우엔훅과 로버트 훅은 짧은 초점 거리를 가진 렌즈가 배율을 결정하는 중요한 요소임을 밝혀냈으며, 빛의 파장에 따라 굴절률이 달라져 상이 흐려지는 색수차 현상도 발견했다.

렌즈 기술은 계속 발전하여 1758년 존 달라드는 색수차를 보정한 색지움 렌즈(achromatic lens)를 개발하여 특허를 얻었고, 이 렌즈는 1930년대까지 대부분의 현미경에 사용되었다. 19세기 후반, 특히 1882년부터 독일의 광학 기술자 칼 자이스가 정밀한 렌즈 가공 기술을 개발하면서 현미경 기술은 급속도로 발전했다.

복합 광학 현미경의 성능은 표본에 빛을 모으는 집광렌즈와 표본의 상을 형성하는 대물렌즈의 품질, 그리고 이를 올바르게 사용하는 방법에 달려 있다.[5][35] 19세기 후반에서 20세기 초에 걸쳐 이러한 원리가 완전히 이해되고 관련 기술이 개발되었으며, 전기 램프와 같은 안정적인 광원이 사용 가능해지면서 현미경의 성능은 더욱 향상되었다. 1893년 아우구스트 쾰러는 표본에 빛을 균일하게 비추어 대비와 해상도를 극대화하는 쾰러 조명법을 개발하여 광학 현미경의 이론적 해상도 한계에 도달하는 데 중요한 기여를 했다. 이후 표본 조명 기술은 더욱 발전하여, 1953년 프리츠 체르니케가 위상차 현미경 원리를 발견하고 1955년 조르주 노마르스키가 미분 간섭 대비 현미경을 개발함으로써 염색하지 않은 투명한 표본도 선명하게 관찰할 수 있게 되었다.

20세기에 들어서면서 현미경은 의학, 재료과학, 금속공학, 신소재, 환경과학 등 수많은 분야에서 필수적인 도구로 자리 잡았으며, 과학과 의학 발전에 크게 기여했다. 최근에는 반도체 및 신소재 분야에서 미세 구조를 관찰하고 측정하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

2. 4. 20세기 이후의 발전

1882년부터 독일의 광학 기술자인 칼자이스(Carl Zeiss)가 렌즈 가공기술을 개발하면서부터 현미경의 기술이 급속도로 발전하게 되었다. 이후 20세기에 들어서면서 의학, 재료, 금속, 신소재, 환경 등 수많은 분야에서 현미경이 쓰여 과학과 의학 분야에서 눈부신 활약을 하게 된다. 최근에는 반도체, 신소재 분야에서 표본의 미세구조를 관찰하고 측정하는데 사용되기도 한다.

20세기 초, 빛을 이용하는 광학 현미경의 중요한 대안으로, 빛 대신 전자빔을 이용하여 영상을 생성하는 전자 현미경이 개발되었다. 독일의 물리학자 에른스트 루스카는 전기기술자 막스 크놀과 함께 1931년 최초의 전자 현미경 시제품인 투과전자현미경(TEM)을 개발했다. 투과전자현미경은 광학 현미경과 유사한 원리로 작동하지만, 빛 대신 전자를, 유리 렌즈 대신 전자석을 사용한다. 빛 대신 전자를 사용하면 훨씬 더 높은 해상도를 얻을 수 있다. 투과전자현미경 개발에 이어 1935년 막스 크놀에 의해 주사전자현미경(SEM)이 개발되었다.[18][49] TEM은 제2차 세계 대전 이전부터 연구에 사용되었고 이후 인기를 얻었지만, SEM은 1965년까지 상업적으로 이용 가능하지 않았다. 투과전자현미경은 제2차 세계 대전 이후 보급되었으며, 지멘스에서 일하던 에른스트 루스카는 최초의 상업용 투과전자현미경을 개발했다. 1950년대에는 전자 현미경에 관한 주요 과학 학회가 열리기 시작했다. 1965년, 캠브리지 대학교의 교수 찰스 오틀리와 그의 대학원생 게리 스튜어트가 최초의 상업용 주사전자현미경을 개발하여 캠브리지 인스트루먼트 컴퍼니에서 "''Stereoscan''(스테레오스캔)"이라는 이름으로 판매했다. 전자 현미경은 바이러스를 식별하는 데에도 유용하게 사용된다.[19][50] 작은 세포소기관을 선명하게 보여주므로 시약 없이도 바이러스나 유해 세포를 관찰하여 병원체를 더 효율적으로 검출할 수 있다.

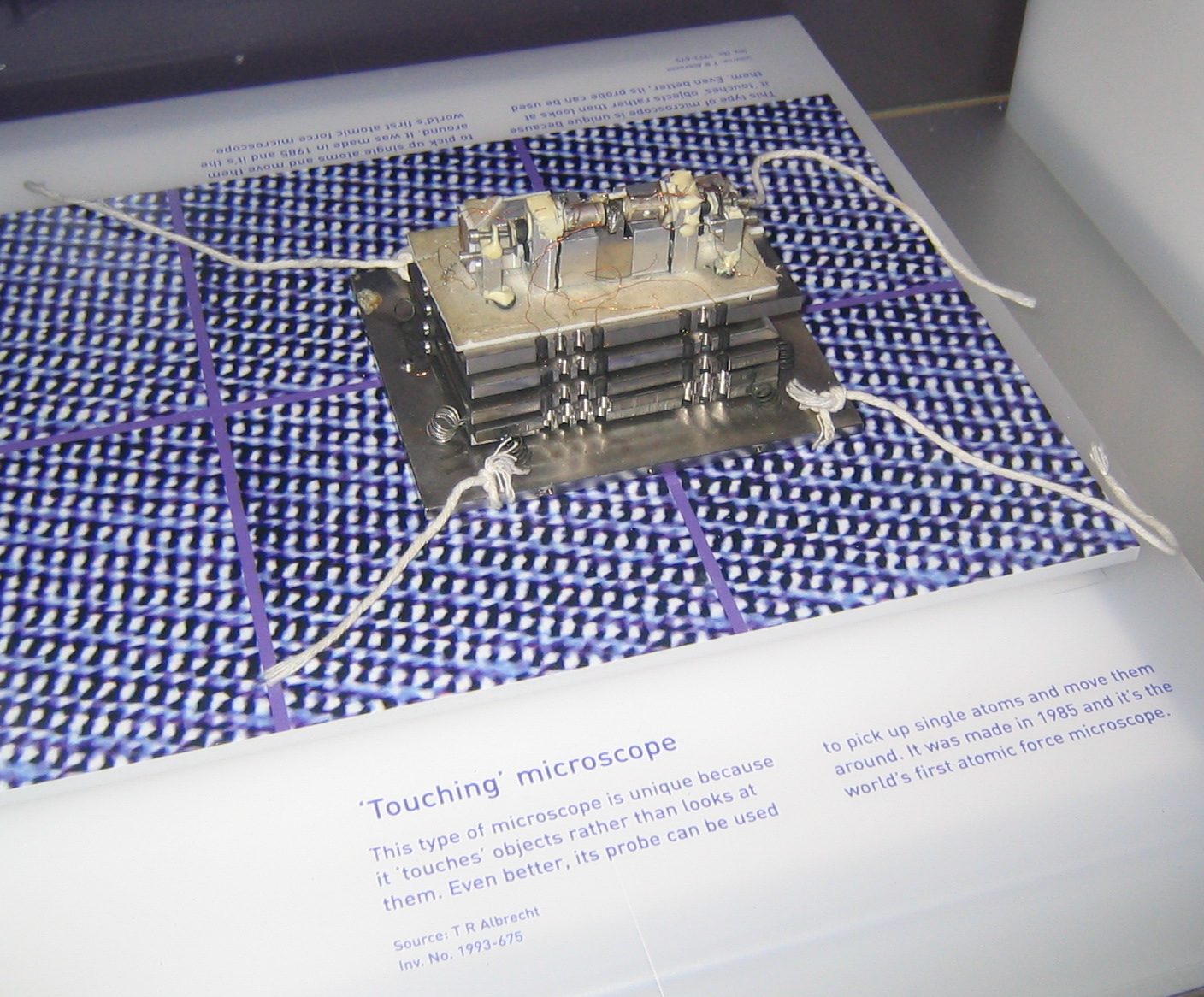

1981년부터 1983년까지 게르트 비니히(Gerd Binnig)와 하인리히 로러(Heinrich Rohrer)는 스위스 취리히에 있는 IBM 연구소에서 양자 터널링 현상을 연구했다. 그들은 이 이론을 바탕으로 탐침과 시료 표면 사이의 미세한 힘을 측정하는 주사탐침현미경(SPM)을 개발했다. 탐침이 표면에 매우 가까워지면 전자가 터널링하여 전류가 흐르는 원리이다. 처음에는 이론적 복잡성 때문에 주목받지 못했으나, 1984년 벨 연구소의 제리 터소프(Jerry Tersoff)와 D.R. 하만(D.R. Hamann)이 실험 결과와 이론을 연결하는 논문을 발표하면서 인정받기 시작했다. 1985년 상용 기기가 출시되었고, 1986년 비니히, 캘빈 쿠에이트(Calvin Quate), 크리스토프 거버(Christoph Gerber)가 원자힘 현미경(AFM)을 발명했으며, 비니히와 로러는 SPM 개발 공로로 노벨 물리학상을 수상했다.[20][51] 초미세 탐침 및 팁 가공 기술의 발달로 새로운 유형의 주사탐침현미경이 계속 개발되고 있다.

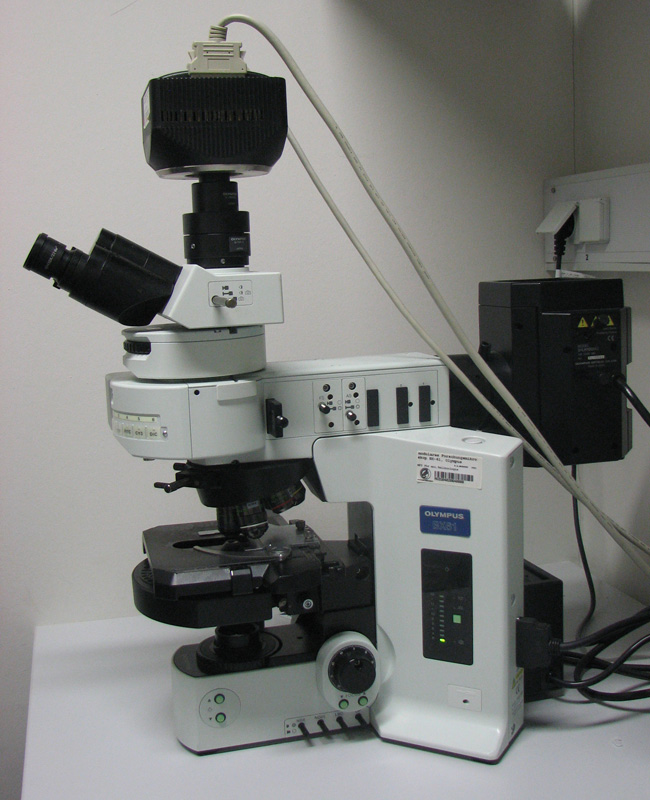

광학 현미경 분야에서는 20세기 후반부터 생물학 연구를 위한 형광 현미경 개발이 활발히 이루어졌다.[25][61] 특히 포스트게놈 시대에는 세포 구조를 형광 염색하는 다양한 기술이 개발되었다.[25][61] 주요 기술로는 특정 세포 구조 표적 화학 염색(예: DNA 표지용 DAPI), 형광 리포터 결합 항체 사용(면역형광법 참조), 녹색형광단백질과 같은 형광 단백질 활용 등이 있다.[27][64] 이러한 기술들은 살아있는 세포나 고정된 샘플에서 분자 수준의 세포 구조 분석에 다양한 형광색소를 사용한다. 형광 현미경의 발전은 현대적인 현미경 설계인 공초점 현미경의 개발로 이어졌다. 이 원리는 1957년 마빈 민스키가 특허를 냈지만, 당시 레이저 기술의 한계로 실용화되지 못했다. 1978년 토마스 크레머와 크리스토프 크레머가 최초의 실용적인 공초점 레이저 주사 현미경을 개발하면서 이 기술은 1980년대에 빠르게 보급되었다.

21세기 초 현재 광학 현미경 기술 연구는 형광 표지 샘플의 초고해상도 분석 개발에 집중되고 있다.[52] 구조화 조명 현미경법(SIM)은 해상도를 약 2~4배 향상시킬 수 있으며, 유도방출억제 현미경(STED)과 같은 기술은 전자 현미경의 해상도에 근접하고 있다.[21][53][54] 이는 빛이나 여기(excitation)로 인한 회절 한계 때문에 해상도를 높여야 하기 때문이다.[55] 슈테판 헬(Stefan Hell)은 STED 기술 개발로, 에릭 베치그(Eric Betzig)와 윌리엄 모어너(W. E. Moerner)는 단분자 시각화를 위한 형광 현미경 개발 공로로 2014년 노벨 화학상을 수상했다.[22][56]

X선 현미경은 일반적으로 연엑스선 대역의 전자기 방사선을 사용하여 물체를 영상화하는 장치이다. 1970년대 초 X선 렌즈 광학계 기술의 발전으로 이 장치는 현실적인 영상 생성의 선택지가 되었다.[23][57] 이 기술은 화학적으로 고정되지 않은 생체 물질을 포함한 물체의 삼차원 영상을 생성하기 위해 토모그래피에 자주 사용된다(X선 마이크로토모그래피 참조). 현재, 더 투과력이 강한 경엑스선을 위한 광학계를 개량하기 위한 연구가 진행되고 있다.[23][57]

2. 5. 한국 현미경의 역사

(해당 섹션에 대한 내용을 제공된 원본 소스에서 찾을 수 없습니다.)3. 원리

현미경은 기본적으로 두 개의 렌즈를 조합하여 물체를 확대하는 장치이다. 물체에 가까운 대물렌즈는 초점 거리가 매우 짧아 물체의 확대된 실상을 만들고, 눈으로 들여다보는 접안렌즈는 이 실상을 다시 확대하는 확대경 역할을 한다. 대물렌즈와 접안렌즈는 '기계통 길이'라고 불리는 원통의 양 끝에 위치한다. 현미경의 전체 배율은 대물렌즈 배율과 접안렌즈 배율을 곱하여 계산하며, 각 렌즈의 배율 값은 렌즈 표면에 표시되어 있다.

현미경의 성능은 배율과 함께 얼마나 작은 간격까지 구별할 수 있는지를 나타내는 분해능으로 결정된다. 분해능은 빛의 회절 현상 때문에 한계가 있으며, 다음 공식으로 표현된다.

여기서 d는 분해능(구별 가능한 최소 간격), λ는 사용하는 빛의 파장, n은 표본과 대물렌즈 사이 매질의 굴절률, α는 대물렌즈로 들어오는 빛과 광축이 이루는 최대 각도의 절반이다. 는 개구수(Numerical Aperture, NA)라고 하며, 대물렌즈의 성능을 나타내는 중요한 값으로 배율과 함께 렌즈 원통에 표시되어 있다. 개구수가 크고 파장이 짧을수록 분해능(d) 값이 작아져 더 미세한 구조를 선명하게 볼 수 있다.

현미경은 물체를 매우 크게 확대하기 때문에 상이 어두워지므로, 밝은 상을 얻기 위해 특별한 조명 장치가 필요하다. 생물 표본처럼 빛이 통과하는 시료는 재물대 아래의 집광렌즈로 빛을 모아 시료를 통과시키는 투과 조명을 사용한다. 반면, 금속처럼 불투명한 시료는 대물렌즈를 통해 빛을 시료 표면에 비추고 반사된 빛을 관찰하는 반사 조명을 사용한다.

현미경은 다양한 기준에 따라 분류할 수 있다. 주요 분류 기준 중 하나는 이미지를 만드는 데 사용하는 상호작용 요소이다. 빛(광자)을 이용하면 광학 현미경, 전자를 이용하면 전자 현미경, 뾰족한 탐침(probe)을 이용하면 주사 탐침 현미경으로 나뉜다.

또 다른 분류 기준은 시료를 분석하는 방식이다. 시료의 한 점씩을 순차적으로 스캔하며 분석하는 방식으로는 공초점 현미경, 주사 전자 현미경(SEM), 주사 탐침 현미경(SPM) 등이 있다. 반면, 시료 전체 영역을 한 번에 관찰하는 방식으로는 광시야 현미경이나 투과 전자 현미경(TEM) 등이 있다. 각 현미경의 구체적인 작동 원리와 특징은 하위 섹션에서 자세히 다룬다.

3. 1. 광학 현미경의 원리

가장 일반적이고 최초로 발명된 현미경은 광학 현미경이다. 광학 현미경은 기본적으로 두 개의 렌즈를 조합하여 물체를 확대하는 광학 기구이다. 물체에 가까이 있는 대물렌즈는 초점 거리가 매우 짧아 물체의 확대된 실상을 만들고, 눈에 가까이 있는 접안렌즈는 이 실상을 다시 확대하여 관찰자가 볼 수 있도록 하는 확대경 역할을 한다. 대물렌즈와 접안렌즈는 하나의 원통 양 끝에 장착되며, 이 원통의 길이를 기계통 길이라고 한다. 현미경의 전체 배율은 대물렌즈의 배율과 접안렌즈의 배율을 곱하여 계산하며, 각 렌즈의 배율은 렌즈 표면에 숫자로 표시되어 있다.현미경의 성능은 배율뿐만 아니라 얼마나 작은 구조를 구별할 수 있는지를 나타내는 분해능에 의해 결정된다. 분해능은 빛의 회절 현상 때문에 한계가 있으며, 분해능(d)은 다음 공식으로 표현된다.

여기서 λ는 사용하는 빛의 파장, n은 표본과 대물렌즈 사이 매질의 굴절률, α는 대물렌즈로 들어오는 빛과 광축이 이루는 최대 각도의 절반이다. 값은 개구수(Numerical Aperture, NA)라고 하며, 대물렌즈의 성능을 나타내는 중요한 지표로 배율과 함께 렌즈 원통에 표시되어 있다. 개구수가 클수록, 사용하는 빛의 파장이 짧을수록 분해능이 좋아져 더 작은 구조를 선명하게 관찰할 수 있다.

광학 현미경은 물체를 매우 크게 확대하기 때문에 상이 어두워지는 경향이 있어, 밝은 이미지를 얻기 위한 특별한 조명 장치가 필요하다. 생물학 표본처럼 빛이 통과할 수 있는 투명한 시료는 재물대 아래에 집광렌즈를 두어 빛을 모아 시료를 통과시키는 투과 조명 방식을 사용한다. 반면, 금속 표면처럼 불투명한 시료는 대물렌즈 자체가 집광렌즈 역할을 하여 시료 표면에서 반사된 빛을 관찰하는 반사 조명 방식을 사용한다.

일반적인 가시광선을 사용하는 광학 현미경의 배율은 최대 1,250배 정도이며, 이론적인 해상도 한계는 약 또는 250 nm이다.[25] 이 때문에 실제 유효 배율은 약 1,500배 정도로 제한된다. 공초점 레이저 주사 현미경과 같은 특수한 기술은 이 배율을 넘어서는 이미지를 얻을 수 있지만, 근본적인 해상도는 여전히 회절에 의해 제한된다. 해상도를 높이기 위한 방법으로는 자외선과 같이 파장이 더 짧은 빛을 사용하거나, 근접장 주사 광학 현미경과 같은 특수 현미경 기술을 이용하는 방법이 있다.

최근에는 Sarfus라는 광학 기술이 개발되어 표준 광학 현미경의 감도를 높였다. 이 기술은 교차 편광 반사광 현미경용 비반사 기판을 사용하여 나노미터 두께의 얇은 막(최대 0.3nm)이나 분리된 나노 입자(최대 2nm 직경)를 직접 관찰할 수 있게 한다.

자외선은 미세한 구조를 관찰하거나 가시광선에서는 투명하게 보이는 시료를 이미징하는 데 유용하다. 근적외선은 실리콘이 이 파장대에서 투명하다는 점을 이용하여 반도체 칩 내부의 회로 구조를 검사하는 데 사용될 수 있다.

형광 현미경은 특정 파장의 빛(자외선에서 가시광선까지)을 시료에 비추어 시료가 스스로 형광을 내도록 유도한 뒤, 이 형광 빛을 관찰하는 방식이다. 이를 통해 특정 분자나 구조를 선택적으로 관찰할 수 있으며, 눈으로 직접 보거나 고감도 카메라로 촬영할 수 있다.

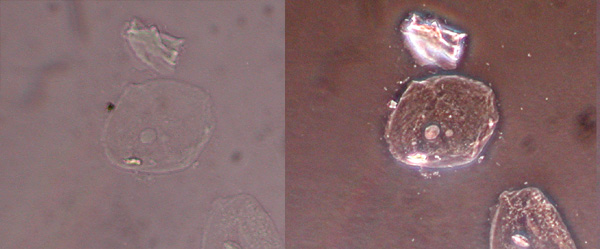

위상차 현미경은 투명한 시료를 통과하면서 발생하는 빛의 미세한 위상 변화를 이미지의 밝기 또는 명암 차이로 변환하여 관찰하는 기술이다.[25] 위상차 현미경을 사용하면 세포 등을 염색하지 않고도 살아있는 상태 그대로 관찰할 수 있어, 세포 주기 연구 등에 매우 유용하게 활용된다.

전통적인 광학 현미경은 최근 디지털 현미경으로 발전하고 있다. 접안렌즈를 통해 직접 눈으로 관찰하는 대신, 디지털 카메라에 사용되는 CMOS나 전하 결합 소자(CCD) 센서를 이용하여 이미지를 얻고 컴퓨터 모니터에 표시하는 방식이다. 디지털 현미경은 특히 민감한 광자 계수 카메라를 사용하여 매우 적은 양의 빛으로도 이미지를 얻을 수 있으므로, 빛에 약한 생물학적 시료의 손상을 최소화하면서 관찰할 수 있다. 더 나아가, 얽힌 광자 쌍을 이용한 고스트 이미징 기술을 적용하면, 시료에는 손상을 거의 주지 않는 적외선 광자를 비추고 이와 얽힌 가시광선 광자를 검출하여 이미지를 형성함으로써 광민감성 시료의 손상 위험을 극도로 낮출 수 있다.[26]

광학 현미경의 성능은 시료에 빛을 모으는 집광렌즈, 시료로부터 상을 형성하는 대물렌즈의 품질과 더불어 현미경을 올바르게 사용하는 방법에 크게 좌우된다.[35] 이러한 원리들은 19세기 후반부터 20세기 초에 걸쳐 완전히 이해되고 발전했으며, 전구와 같은 안정적인 광원의 사용도 성능 향상에 기여했다. 1893년 아우구스트 케흘러가 고안한 케흘러 조명법은 시료에 균일한 조명을 제공하여 광학 현미경의 이론적 해상도 한계에 도달할 수 있게 한 중요한 발전이었다. 이후 1953년 프리츠 체르니케의 위상차 원리 발견과 1955년 조르주 노말스키의 미분 간섭 대비 조명법 개발은 염색하지 않은 투명한 시료를 효과적으로 관찰할 수 있는 길을 열었다.

3. 2. 전자 현미경의 원리

20세기 초, 빛을 이용하는 광학 현미경의 한계를 넘어서기 위해 전자빔을 이용하여 영상을 만드는 전자 현미경이 개발되었다. 이는 기존 광학 현미경보다 훨씬 높은 분해능을 가능하게 했다. 독일의 물리학자 에른스트 루스카는 전기 공학자 막스 크놀과 함께 1931년 최초의 전자 현미경 시제품인 투과전자현미경(TEM)을 만들었다. 투과전자현미경은 광학 현미경과 작동 원리가 유사하지만, 광원 대신 전자빔을 사용하고 유리 렌즈 대신 전자석을 이용해 전자빔의 경로를 제어한다.

전자 현미경의 주요 유형으로는 투과전자현미경(TEM)과 주사전자현미경(SEM)이 있다.[25][27] 두 현미경 모두 시료에 고에너지 전자빔을 집중시키기 위해 일련의 전자기 렌즈와 정전기 렌즈를 활용한다.

'''투과전자현미경 (TEM)'''

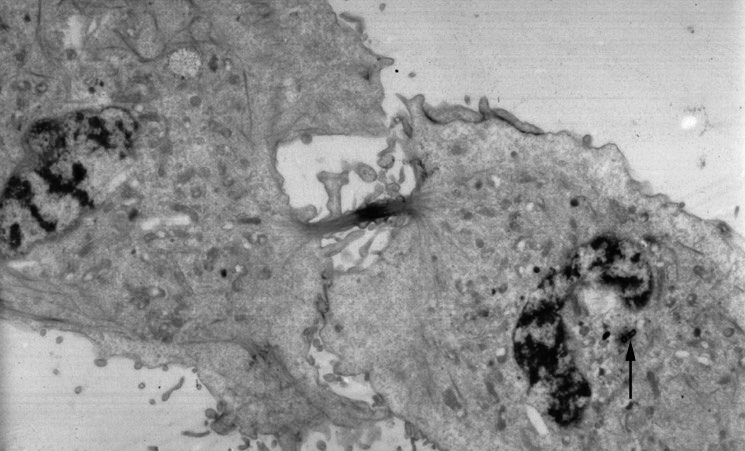

TEM은 전자빔이 시료를 통과하면서 이미지를 형성하는 방식으로, 기본적인 명시야 현미경과 원리가 비슷하다.[25] 그러나 대부분의 물질은 전자를 강하게 산란시키므로, 시료를 매우 얇게(약 100nm 미만) 만들어야 하는 등 세심한 준비 과정이 필요하다.[25][27] 예를 들어 세포를 관찰할 때는 오스뮴과 같은 중금속으로 염색하여 리보솜 같은 세포소기관의 막과 단백질 구조를 명확하게 볼 수 있도록 한다.[27] TEM은 0.1nm 수준의 높은 분해능을 가지며, 이를 통해 바이러스(크기 약 20nm~300nm)나 DNA 가닥(폭 약 2nm)과 같이 극히 작은 구조의 상세한 모습까지 관찰할 수 있다.[27] TEM은 제2차 세계 대전 이후 널리 보급되었으며, 지멘스에서 근무하던 에른스트 루스카가 최초의 상업용 TEM 개발에 기여했다.

'''주사전자현미경 (SEM)'''

막스 크놀이 1935년에 개발한 SEM은[49] 미세한 전자빔으로 시료의 표면을 훑으면서(스캐닝) 3차원적인 이미지를 얻는다. 이를 위해 래스터 코일이라는 장치를 사용한다. SEM은 시료를 얇게 절단할 필요가 없다는 장점이 있지만, 전기가 통하지 않는 시료의 경우 표면을 금이나 탄소 등의 전도성 물질로 얇게 코팅해야 할 수 있다.[25] SEM은 시료 표면의 입체적인 구조를 빠르게 관찰하는 데 유용하며, 시료가 건조되는 것을 방지하기 위해 얇은 수증기 환경에서 관찰하는 기법도 사용된다.[25][27] 최초의 상업용 SEM은 1965년 찰스 오틀리 교수와 그의 대학원생 게리 스튜어트가 개발하여 캠브리지 인스트루먼트 컴퍼니에서 "Stereoscan"이라는 이름으로 출시했다.

전자 현미경은 바이러스를 식별하는 데에도 중요한 역할을 한다.[50] 작은 세포소기관까지 선명하게 시각화할 수 있어, 바이러스나 다른 유해 세포를 관찰하기 위해 별도의 시약을 사용하지 않고도 병원체를 더 효율적으로 검출하는 데 기여한다.

3. 3. 주사 탐침 현미경의 원리

주사탐침현미경(SPM, Scanning Probe Microscope)은 탐침(probe)이라고 불리는 매우 뾰족한 바늘을 시료 표면에 아주 가깝게 접근시킨 후, 탐침과 시료 표면 사이에 작용하는 다양한 물리적 상호작용(예: 원자 간의 힘, 터널링 전류 등)을 측정하여 표면의 구조나 특성을 원자 수준에서 관찰하는 현미경이다.1981년부터 1983년까지 스위스 취리히에 있는 IBM 연구소에서 게르트 비니히(Gerd Binnig)와 하인리히 로러(Heinrich Rohrer)는 양자 터널링 현상을 연구했다. 그들은 이 이론을 바탕으로 탐침과 시료 표면 사이에서 주고받는 미세한 힘이나 전류를 감지하는 실용적인 장치인 주사탐침현미경(SPM)을 개발했다. SPM의 기본 원리는 탐침이 시료 표면에 원자 몇 개 크기 정도로 매우 가까이 다가갔을 때, 전자가 탐침과 시료 사이의 미세한 틈을 넘어 흐르는 양자 터널링 현상을 이용하는 것이다. 이를 통해 시료 표면에서 탐침으로 전류(터널링 전류)가 흐르게 된다.

하지만 이 현미경은 기반이 되는 이론 설명이 복잡하여 처음에는 큰 주목을 받지 못했다. 1984년, 미국 뉴저지주 머레이힐(Murray Hill)에 있는 AT&T의 벨 연구소 소속 제리 터소프(Jerry Tersoff)와 D.R. 하만(D.R. Hamann)이 SPM으로 얻은 실험 결과와 이론을 연결하는 중요한 논문을 발표하면서 상황이 바뀌기 시작했다. 이후 1985년에는 상업용 SPM 장비가 개발되었고, 1986년에는 비니히, 캘빈 쿠에이트(Calvin Quate), 크리스토프 거버(Christoph Gerber)가 원자힘현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 발명했다. 같은 해, 비니히와 로러는 SPM 개발의 공로를 인정받아 노벨 물리학상을 수상했다.[51] 초미세 탐침이나 칩을 가공하는 기술이 계속 발전함에 따라, 다양한 원리를 이용하는 새로운 유형의 주사탐침현미경들이 개발되고 있다.

주사탐침현미경은 탐침이 시료 위를 움직이며(주사하며) 발생하는 여러 종류의 상호작용을 측정하고, 이 정보를 바탕으로 표면의 특성 지도를 만든다. 가장 대표적인 주사탐침현미경의 종류는 다음과 같다.[28]

특히 주사터널링현미경(STM)의 경우, 금속 팁을 전도성을 가진 시료 표면에 매우 가깝게 접근시켜 터널링 전류가 흐르게 한다. 이후 컴퓨터 제어를 통해 팁과 시료 사이의 거리를 조절하여 터널링 전류를 일정하게 유지하면서 팁을 움직인다. 이때 기록된 팁의 높낮이 변화를 통해 시료 표면의 원자 수준 이미지를 얻는다.[28]

4. 구조

wikitext

5. 사용법 (광학 현미경)

광학 현미경의 일반적인 사용 순서는 다음과 같다.

# 접안렌즈를 들여다보면서 시야가 가장 밝게 보이도록 반사경이나 조명 장치를 조절한다.

# 관찰하려는 프레파라트를 재물대 위에 놓고, 클립으로 슬라이드 글라스를 고정시킨다.

# 옆에서 보면서 조동나사를 돌려 대물렌즈와 프레파라트 사이의 거리를 최대한 가깝게 한다. (주의: 대물렌즈가 프레파라트에 직접 닿지 않도록 한다.)

# 접안렌즈를 들여다보면서 조동나사를 돌려 재물대를 천천히 아래로 내리면서 대략적인 상을 찾는다. 상이 보이기 시작하면 미동나사를 이용하여 초점을 정확하게 맞춘다.

# 배율을 높이려면 회전판을 돌려 대물렌즈를 고배율로 바꾸고, 미동나사로 초점을 다시 맞춘다. (필요시 조리개와 반사경/조명 장치를 조절하여 밝기를 조절한다.)

# 재물대 이동 나사나 프레파라트를 직접 움직여 관찰하려는 부분을 시야 중앙으로 이동시킨다.

가장 일반적이고 최초로 발명된 현미경은 광학 현미경이다. 이는 하나 이상의 렌즈를 사용하여 물체의 확대된 이미지를 만드는 광학 기구이다. 주로 가시광선을 이용하며, 유리나 플라스틱, 석영 등으로 만들어진 렌즈를 통해 빛을 모아 눈이나 다른 광검출기로 보낸다.[25]

일반적인 광학 현미경의 배율은 최대 1,250배 정도이며, 이론적인 해상도 한계는 약 0.250 마이크로미터(250 나노미터)이다.[25] 이 해상도 한계 때문에 실제 유효 배율은 약 1,500배 정도로 제한된다.

위상차 현미경은 투명한 시료를 통과하는 빛의 미세한 위상 차이를 이미지의 명암 차이로 바꾸어 보여주는 광학 현미경 조명 기술이다.[25] 이를 이용하면 염색 과정을 거치지 않고도 살아있는 세포의 세포 주기 등을 관찰할 수 있다.

6. 종류

현미경은 여러 기준에 따라 다양한 종류로 나눌 수 있다. 주요 분류 기준 중 하나는 영상을 생성하기 위해 시료와 상호 작용하는 매개체로, 이에 따라 빛 또는 광자를 사용하는 광학 현미경, 전자를 사용하는 전자 현미경, 물리적인 탐침(probe)을 사용하는 주사 프로브 현미경 등으로 구분된다.

다른 분류 기준으로는 시료를 분석하는 방식이 있다. 시료 전체를 한 번에 관찰하는 방식(광시야 광학 현미경, 투과형 전자 현미경)과, 초점을 맞춘 빔이나 탐침을 시료 표면 위에서 이동시키며(주사, scanning) 각 지점의 정보를 얻어 전체 영상을 구성하는 방식(공초점 현미경, 주사형 전자 현미경, 주사 프로브 현미경)으로 나눌 수 있다.

광시야 광학 현미경이나 투과형 전자 현미경은 렌즈(광학 현미경의 경우 광학 렌즈, 전자 현미경의 경우 전자석 렌즈)를 이용하여 시료를 통과하거나 반사된 파동(전자기파 또는 전자선)을 확대하여 상을 만든다. 이러한 현미경의 분해능은 사용하는 파동의 파장에 의해 제한되며, 파장이 짧을수록 더 높은 분해능을 얻을 수 있다.[25][61]

주사 방식의 현미경(공초점 현미경, 주사형 전자 현미경 등)은 렌즈를 사용하여 빛이나 전자의 점을 시료에 초점을 맞추고, 빔이 시료와 상호 작용하여 생성된 신호를 분석한다. 점을 시료 위에서 순차적으로 이동시키며 얻은 데이터를 조합하여 영상을 만든다. 영상의 확대는 물리적으로 작은 시료 영역을 스캔한 데이터를 상대적으로 큰 화면에 표시함으로써 이루어진다. 이들 역시 사용하는 파동(빛 또는 전자)의 파장에 따른 분해능 한계를 가진다.

주사 프로브 현미경은 시료의 한 지점을 분석한 후, 탐침을 시료 표면 위에서 이동시키며 각 지점의 정보를 얻어 영상을 구성한다. 이 방식은 영상화에 전자기파나 전자선을 직접 사용하지 않으므로, 광학 현미경이나 전자 현미경과 같은 파장에 의한 분해능 제한을 받지 않는다.

6. 1. 광원에 따른 분류

현미경은 영상을 만드는 데 사용하는 매개체, 즉 광원의 종류에 따라 분류할 수 있다. 주요 분류로는 빛 또는 광자를 사용하는 광학 현미경, 전자를 사용하는 전자 현미경, 물리적인 탐침(probe)을 사용하는 주사 프로브 현미경, 그리고 X선을 사용하는 X선 현미경 등이 있다.

- 광학 현미경: 가장 일반적인 현미경으로, 빛(주로 가시광선)을 광원으로 사용한다. 렌즈를 통해 시료에서 나온 빛을 모으고 확대하여 눈이나 검출기로 관찰할 수 있는 상을 만든다. 광학 현미경의 분해능은 사용하는 빛의 파장에 의해 제한되며, 파장이 짧을수록 더 높은 분해능을 얻을 수 있다.[25][61] 형광 현미경, 위상차 현미경, 공초점 레이저 주사 현미경 등 다양한 종류가 있다.

- 전자 현미경: 전자빔을 광원처럼 사용한다. 전자는 가시광선보다 파장이 훨씬 짧기 때문에 광학 현미경보다 훨씬 높은 분해능을 달성할 수 있다.[25][61] 전자석 렌즈를 사용하여 전자빔을 시료에 집중시키고, 시료를 통과하거나 시료 표면에서 산란되는 전자를 이용하여 상을 형성한다. 주요 종류로는 시료를 투과하는 전자를 이용하는 투과전자현미경(TEM)과 시료 표면에서 나오는 전자를 이용하는 주사전자현미경(SEM)이 있다.[25][27][64]

- 주사 프로브 현미경 (SPM): 날카로운 탐침(프로브)을 시료 표면에 매우 가깝게 접근시켜 표면 위를 이동시키면서, 탐침과 시료 표면 사이의 물리적 상호작용(예: 원자간 힘, 터널링 전류 등)을 측정하여 표면의 형태나 특성을 영상화한다. 빛이나 전자를 직접 사용하여 상을 만드는 것이 아니므로, 광학 현미경이나 전자 현미경과는 다른 원리로 작동하며 매우 높은 분해능을 얻을 수 있다.[65] 대표적인 예로 원자간력 현미경(AFM)과 주사 터널링 현미경(STM)이 있다.[65]

- X선 현미경: X선을 사용하여 물체를 영상화하는 현미경이다. X선은 가시광선보다 파장이 짧고 투과력이 강하여, 광학 현미경으로는 볼 수 없는 물체의 내부 구조를 관찰하는 데 사용될 수 있다. 단층촬영 기법과 결합하여 시료의 3차원 영상을 얻는 데에도 활용된다.[57]

6. 2. 기타 현미경

현미경은 사용 목적이나 기술에 따라 다양한 종류로 나눌 수 있다.'''위상차 현미경'''

위상차 현미경은 굴절률이나 두께의 변화가 있는 무색 투명한 표본을 관찰할 때 유용하다. 표본을 통과하는 빛의 미세한 위상차를 영상의 밝기 차이로 변환하여[61], 염색 등의 번거로운 처리 없이도 선명한 상을 얻을 수 있다. 이 때문에 살아있는 세포의 세포주기 연구 등에 활용된다. 위상차 현미경은 집광렌즈 앞에 도넛 모양의 조리개를, 대물렌즈 뒤쪽에 위상판을 두어 빛의 위상차를 만들어내는 원리로 작동한다.

'''실체 현미경'''

실체 현미경은 외부 광원에 의해 반사된 상을 관찰하는 방식으로, 주로 해부나 수술 중 외부 구조를 입체적으로 관찰하는 데 사용된다. 배율은 보통 10~100배 정도로, 세포 내부의 미세한 구조를 관찰하기에는 적합하지 않다.

'''형광 현미경'''

최근 광학 현미경의 발전은 생물학 분야에서 형광 현미경 기술의 발전에 크게 힘입고 있다.[25] 특히 20세기 후반 이후, 특정 세포 구조를 형광 물질로 염색하는 다양한 기술이 개발되었다.[25] 여기에는 특정 화학 물질(예: DNA 표지에 사용되는 DAPI)을 이용한 표적 염색, 형광 표지를 붙인 항체를 사용하는 면역형광법, 녹색 형광 단백질(GFP)과 같은 형광 단백질을 이용하는 방법 등이 포함된다.[27] 이러한 기술들은 살아있는 세포나 고정된 샘플에서 분자 수준의 세포 구조를 분석하는 데 널리 사용된다. 자외선에서 가시광선까지 다양한 파장의 빛을 이용하여 표본을 형광시켜 관찰한다.

'''공초점 현미경'''

형광 현미경 기술의 발전은 현대적인 공초점 현미경의 개발로 이어졌다. 이 원리는 1957년 마빈 민스키가 처음 특허를 냈지만, 당시 레이저 기술의 한계로 실용화되지 못했다. 1978년 토마스 크레머와 크리스토프 크레머가 최초의 실용적인 공초점 레이저 주사 현미경을 개발하면서 1980년대 이후 빠르게 보급되었다. 공초점 현미경은 렌즈를 사용하여 빛의 점을 시료에 초점을 맞추고, 빔과 시료의 상호 작용으로 생성된 신호를 분석하여 영상을 얻는다. 점을 시료 위로 스캔하여 직사각형 영역을 분석하며, 이를 통해 높은 해상도의 3차원 영상을 얻을 수 있다.

'''디지털 현미경 및 관련 기술'''

전통적인 광학 현미경은 디지털 현미경으로 발전했다. 접안렌즈 대신 CMOS나 전하결합소자(CCD) 같은 디지털 센서를 사용하여 영상을 포착하고 컴퓨터 모니터에 표시한다. 고감도 광자 계수 디지털 카메라를 사용하면 매우 적은 빛으로도 검사가 가능하여 손상되기 쉬운 생체 시료 연구에 유리하다. 양자 얽힘 상태의 광자쌍을 이용한 고스트 이미징 기술은 빛에 민감한 시료의 손상을 최소화하면서 영상화하는 방법으로 연구되고 있다.[63]

최근에는 Sarfus라는 광학 기술이 개발되어, 표준 광학 현미경의 감도를 향상시켜 0.3nm 두께의 필름이나 지름 2nm 크기의 나노 입자를 직접 시각화할 수 있게 되었다. 이 기술은 교차 편광 반사광 현미경용 무반사 기판을 사용한다.[62]

또한, 자외선은 미세 구조의 해상도를 높이고 육안으로 볼 수 없는 표본을 영상화하는 데 사용되며, 근적외선은 규소가 투과되는 성질을 이용하여 반도체 칩 내부 회로를 관찰하는 데 활용된다.

'''음향 현미경'''

음향 현미경은 음파를 이용하여 음향 임피던스의 변화를 측정하는 장치이다. 그 원리는 소나와 유사하며, 주로 재료 내부의 결함(예: 집적 회로 내부)을 비파괴적으로 검출하는 데 사용된다.

'''양자 현미경'''

2013년 호주 연구진은 전례 없는 정밀도를 제공하는 "양자 현미경"을 개발했다고 발표했다.[30][67][68] 이 현미경은 살아있는 세포의 내부 구조를 탐구하는 데 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

'''모바일 앱 현미경'''

스마트폰의 내장 카메라를 활용하는 모바일 애플리케이션 형태의 현미경도 있다. 카메라를 대상에 가까이 대고 촬영한 영상을 화면에 확대하여 보여주는 방식이지만, 시각적 노이즈가 많고 배율이 수십 배 수준이며 카메라 렌즈 자체의 분해능 한계가 있다.

7. 최신 연구 동향

21세기 초 광학 현미경 기술 연구는 형광 표지된 샘플의 초고해상도 분석법 개발에 집중되고 있다.[52] 구조화 조명(SIM) 기술은 해상도를 약 2배에서 4배까지 향상시킬 수 있으며, 자극 방출 고갈(STED) 현미경과 같은 기술은 전자 현미경의 해상도에 가까워지고 있다.[21][53][54] 이는 빛이나 여기(excitation)로 인해 발생하는 회절 한계를 극복하여 해상도를 높이는 원리이다.[55]

슈테판 헬(Stefan Hell)은 STED 기술 개발에 기여했고, 에릭 베치그(Eric Betzig)와 윌리엄 모어너(W. E. Moerner)는 단일 분자 시각화를 위한 형광 현미경을 개발한 공로로 2014년 노벨 화학상을 공동 수상했다.[22][56]

참조

[1]

서적

Characterization and Analysis of Polymers

Wiley-Interscience

2008

[2]

학술지

The Invention of the Microscope

2004-05

[3]

서적

The history of the telescope

Courier Dover Publications

2003

[4]

간행물

Atti Della Fondazione Giorgio Ronchi E Contributi Dell'Istituto Nazionale Di Ottica

La Fondazione

1975

[5]

서적

Fundamentals of light microscopy and electronic imaging

Wiley-Blackwell

2011

[6]

서적

Nature Volume 14

https://books.google[...]

[7]

서적

The Origins of the Telescope

https://books.google[...]

Amsterdam University Press

[8]

웹사이트

Who Invented the Microscope?

http://www.livescien[...]

2017-03-31

[9]

서적

Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1575-1715

https://books.google[...]

BRILL

2010-10-25

[10]

서적

Spectacles and Other Vision Aids: A History and Guide to Collecting

Norman Publishing

1996

[11]

서적

Men of Physics: Galileo Galilei, His Life and His Works

Elsevier

2016

[12]

서적

Spectacles and Other Vision Aids: A History and Guide to Collecting

Norman Publishing

1996

[13]

웹사이트

Galileo Galilei (Excerpt from the Encyclopedia Britannica)

http://abyss.uoregon[...]

[14]

서적

The Lying Stones of Marrakech: Penultimate Reflections in Natural History

https://archive.org/[...]

Harmony

[15]

백과사전

[16]

서적

Bad medicine: doctors doing harm since Hippocrates

Oxford University Press

[17]

웹사이트

Early Microscopes Revealed a New World of Tiny Living Things

http://www.smithsoni[...]

Smithsonian.com

2016-06-03

[18]

학술지

Aufladepotentiel und Sekundäremission elektronenbestrahlter Körper

[19]

학술지

Modern Uses of Electron Microscopy for Detection of Viruses

2009-10-01

[20]

서적

Roadmap of Scanning Probe Microscopy

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

2007

[21]

웹사이트

The Nobel Prize in Chemistry 2014 – Scientific Background

https://www.nobelpri[...]

2018-03-20

[22]

웹사이트

The Nobel Prize in Chemistry 2014

https://www.nobelpri[...]

2018-03-20

[23]

서적

Modern developments in X-ray and neutron optics

Springer

2008

[24]

학술지

Materials Advances through Aberration-Corrected Electron Microscopy

http://web.pdx.edu/~[...]

[25]

학술지

Microscopy and Cell Architecture

https://www.ncbi.nlm[...]

2000

[26]

학술지

Photon-sparse microscopy: visible light imaging using infrared illumination

http://eprints.gla.a[...]

[27]

학술지

Looking at the Structure of Cells in the Microscope

https://www.ncbi.nlm[...]

2002

[28]

서적

Springer handbook of nanotechnology

Springer

2010

[29]

서적

Advances in scanning probe microscopy

Springer

2000

[30]

웹사이트

Quantum Microscope for Living Biology

https://www.scienced[...]

2013-02-05

[31]

서적

Characterization and Analysis of Polymers

Wiley-Interscience

2008

[32]

학술지

The Invention of the Microscope

2004-05

[33]

서적

The history of the telescope

Courier Dover Publications

2003

[34]

간행물

Atti Della Fondazione Giorgio Ronchi E Contributi Dell'Istituto Nazionale Di Ottica

La Fondazione

1975

[35]

서적

Fundamentals of light microscopy and electronic imaging

Wiley-Blackwell

2011

[36]

서적

Nature Volume 14

https://books.google[...]

[37]

서적

The Origins of the Telescope

https://books.google[...]

Amsterdam University Press

[38]

웹사이트

Who Invented the Microscope?

http://www.livescien[...]

2017-03-31

[39]

서적

Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1575-1715

https://books.google[...]

BRILL

2010-10-25

[40]

서적

Spectacles and Other Vision Aids: A History and Guide to Collecting

Norman Publishing

[41]

서적

Men of Physics: Galileo Galilei, His Life and His Works

Elsevier

[42]

서적

Spectacles and Other Vision Aids: A History and Guide to Collecting

Norman Publishing

[43]

웹사이트

Galileo Galilei (Excerpt from the Encyclopedia Britannica)

http://abyss.uoregon[...]

[44]

서적

The Lying Stones of Marrakech: Penultimate Reflections in Natural History

https://archive.org/[...]

Harmony

[45]

백과사전

[46]

서적

Bad medicine: doctors doing harm since Hippocrates

Oxford University Press

[47]

웹사이트

Early Microscopes Revealed a New World of Tiny Living Things

http://www.smithsoni[...]

Smithsonian.com

2016-04-27

[48]

웹사이트

Wrote Letter 18 of 1676-10-09 (AB 26) to Henry Oldenburg

http://lensonleeuwen[...]

2024-05-02

[49]

논문

Aufladepotentiel und Sekundäremission elektronenbestrahlter Körper

[50]

논문

Modern Uses of Electron Microscopy for Detection of Viruses

2009-10-01

[51]

서적

Roadmap of Scanning Probe Microscopy

https://link.springe[...]

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

2007

[52]

논문

超解像蛍光顕微鏡法

https://bunseki.jsac[...]

日本分析化学会

[53]

웹사이트

The Nobel Prize in Chemistry 2014 – Scientific Background

https://www.nobelpri[...]

2018-03-20

[54]

논문

超解像顕微鏡の原理と展望

https://www.jstage.j[...]

[55]

논문

回折限界をどう超えるかー超解像蛍光イメージングー (回折限界を超えて)

https://annex.jsap.o[...]

日本光学会

[56]

웹사이트

The Nobel Prize in Chemistry 2014

https://www.nobelpri[...]

[57]

서적

Modern developments in X-ray and neutron optics

Springer

2008

[58]

웹사이트

顕微鏡の歴史 日本の顕微鏡の誕生と発展

http://www.microscop[...]

日本顕微鏡工業会

[59]

웹사이트

顕微鏡の歴史 国産顕微鏡の夜明け

http://www.microscop[...]

日本顕微鏡工業会

[60]

논문

Materials Advances through Aberration-Corrected Electron Microscopy

http://web.pdx.edu/~[...]

[61]

논문

Microscopy and Cell Architecture

https://www.ncbi.nlm[...]

2000

[62]

논문

Wide-Field Optical Imaging of Surface Nanostructures

https://pubs.acs.org[...]

2006-07-01

[63]

논문

Photon-sparse microscopy: visible light imaging using infrared illumination

http://eprints.gla.a[...]

[64]

논문

Looking at the Structure of Cells in the Microscope

https://www.ncbi.nlm[...]

2002

[65]

서적

Springer handbook of nanotechnology

Springer

2010

[66]

서적

Advances in scanning probe microscopy

Springer

2000

[67]

웹사이트

Quantum Microscope for Living Biology

https://www.scienced[...]

2013-02-04

[68]

논문

Biological measurement beyond the quantum limit

https://www.nature.c[...]

2013-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com