카원-라이너스 중성미자 실험

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

카원-라이너스 중성미자 실험은 1956년 클라이드 코완과 프레데릭 레인스가 수행한 실험으로, 중성미자의 존재를 실험적으로 처음으로 확인했다. 이들은 원자로에서 방출되는 중성미자를 이용하여 역베타 붕괴 반응을 관측했으며, 이 실험을 통해 중성미자의 존재를 입증하고, 중성미자 물리학 발전에 기여했다. 이 실험은 이후 중성미자 검출기 개발에 영향을 미쳤으며, 프레데릭 레인스는 이 공로로 1995년 노벨 물리학상을 수상했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 입자 실험 - 대형 전자-양전자 충돌기

대형 전자-양전자 충돌기(LEP)는 유럽 입자 물리 연구소(CERN)에서 1989년부터 2000년까지 운영된 원형 렙톤 가속기로, 전자와 양전자를 충돌시켜 전약 상호작용을 연구하고 표준 모형을 검증하는 데 기여했으며, 대형 강입자 충돌기(LHC) 건설을 위해 운영이 중단되었다. - 입자 실험 - 아이스큐브 중성미자 관측소

아이스큐브 중성미자 관측소는 남극 얼음 속에서 중성미자와의 상호 작용을 감지하여 고에너지 중성미자 점원 탐색, 암흑 물질 간접 탐색 등을 목표로 하는 중성미자 관측소이다.

2. 배경

1910년대와 1920년대에 핵의 베타 붕괴시 방출되는 전자 스펙트럼 연구를 통해 전자 이외에도 질량이 매우 작고 전하가 없는 또 다른 입자가 방출한다는 것을 확인했으나, 실제로 이를 검출하지는 못한 상태였다.[17] 관측된 전자 에너지 스펙트럼은 연속적이었다.[17] 에너지 보존을 고려하면 이는 베타 붕괴가 2체 붕괴 현상이기보다는 3체 붕괴 현상임을 의미하는 것이였다.[17] 만일 2체 붕괴 현상이라면 연속 스펙트럼 대신 단색 피크 스펙트럼이 나오기 때문이다.[17] 이러한 이유로 1930년 볼프강 파울리는 중성미자의 존재를 처음으로 가정하였다.[17]

에너지 보존의 기본 원칙을 유지하려면 베타 붕괴는 두 입자 붕괴가 아닌 세 입자 붕괴여야 했다.[1] 따라서, 파울리는 전자 외에도 다른 입자가 베타 붕괴 과정에서 원자핵으로부터 방출된다고 제안했다.[1] 이 입자인 중성미자는 매우 작은 질량을 가지고 전하를 띠지 않았다. 이것은 관측되지 않았지만, 부족한 에너지를 운반했다.[1]

파울리의 제안은 1933년 엔리코 페르미에 의해 제안된 베타 붕괴 이론으로 발전했다.[2][3] 이 이론은 베타 붕괴 과정이 서로 직접 상호 작용하는 네 개의 페르미온으로 구성된다고 가정한다.[4] 이 상호 작용을 통해 중성자는 전자, 추정된 중성미자 (나중에 반중성미자로 밝혀짐), 그리고 양성자로 직접 붕괴된다.[4] 페르미는 처음 자신의 "임시" 베타 붕괴 이론을 학술지 ''네이처''에 제출했지만, "독자에게 관심이 없을 정도로 현실에서 너무 동떨어진 추측을 담고 있다"는 이유로 거절당했다.[5]

중성미자 가설과 페르미 이론의 한 가지 문제는 중성미자가 다른 물질과의 상호 작용이 너무 약해서 결코 관측되지 않을 것처럼 보인다는 것이었다.[6] 1934년 논문에서 루돌프 파이얼스와 한스 베테는 중성미자가 물질과의 상호 작용 없이 지구를 쉽게 통과할 수 있다고 계산했다.[6][7]

2. 1. 초기 베타 붕괴 연구

1910년대와 1920년대에 핵의 베타 붕괴시 방출되는 전자 스펙트럼 연구를 통해 전자 이외에도 질량이 매우 작고 전하가 없는 또 다른 입자가 방출한다는 것을 확인했으나, 실제로 이를 검출하지는 못한 상태였다.[17] 관측된 전자 에너지 스펙트럼은 연속적이었다.[17] 에너지 보존을 고려하면 이는 베타 붕괴가 2체 붕괴 현상이기보다는 3체 붕괴 현상임을 의미하는 것이였다.[17] 만일 2체 붕괴 현상이라면 연속 스펙트럼 대신 단색 피크 스펙트럼이 나오기 때문이다.[17] 이러한 이유로 1930년 볼프강 파울리는 중성미자의 존재를 처음으로 가정하였다.[17] 에너지 보존의 기본 원칙을 유지하려면 베타 붕괴는 두 입자 붕괴가 아닌 세 입자 붕괴여야 했다.[1] 따라서, 파울리는 전자 외에도 다른 입자가 베타 붕괴 과정에서 원자핵으로부터 방출된다고 제안했다.[1] 이 입자인 중성미자는 매우 작은 질량을 가지고 전하를 띠지 않았다.[1]파울리의 제안은 1933년 엔리코 페르미에 의해 제안된 베타 붕괴 이론으로 발전했다.[2][3] 이 이론은 베타 붕괴 과정이 서로 직접 상호 작용하는 네 개의 페르미온으로 구성된다고 가정한다.[4] 이 상호 작용을 통해 중성자는 전자, 추정된 중성미자 (나중에 반중성미자로 밝혀짐), 그리고 양성자로 직접 붕괴된다.[4] 페르미는 처음 자신의 "임시" 베타 붕괴 이론을 학술지 ''네이처''에 제출했지만, "독자에게 관심이 없을 정도로 현실에서 너무 동떨어진 추측을 담고 있다"는 이유로 거절당했다.[5]

중성미자 가설과 페르미 이론의 한 가지 문제는 중성미자가 다른 물질과의 상호 작용이 너무 약해서 결코 관측되지 않을 것처럼 보인다는 것이었다.[6] 1934년 논문에서 루돌프 파이얼스와 한스 베테는 중성미자가 물질과의 상호 작용 없이 지구를 쉽게 통과할 수 있다고 계산했다.[6][7]

2. 2. 파울리의 중성미자 가설

1910년대와 1920년대에 베타 붕괴에서 나오는 전자의 관측은 그 에너지의 연속적인 분포를 보여주었다. 만약 이 과정이 원자핵과 전자만 포함한다면, 전자의 에너지는 연속적인 에너지 스펙트럼이 아닌 좁고 단일한 봉우리를 가져야 했다. 관측된 것은 결과적으로 생성된 전자뿐이었으므로, 그 에너지의 변화는 에너지가 보존되지 않을 수 있음을 시사했다.[1] 이러한 딜레마와 다른 요인들로 인해 볼프강 파울리는 1930년에 중성미자의 존재를 가정함으로써 이 문제를 해결하려 했다. 에너지 보존의 기본 원칙을 유지하려면 베타 붕괴는 두 입자 붕괴가 아닌 세 입자 붕괴여야 했다. 따라서, 파울리는 전자 외에도 다른 입자가 베타 붕괴 과정에서 원자핵으로부터 방출된다고 제안했다. 이 입자인 중성미자는 매우 작은 질량을 가지고 전하를 띠지 않았다. 이것은 관측되지 않았지만, 부족한 에너지를 운반했다.[17]파울리의 제안은 1933년 엔리코 페르미에 의해 제안된 베타 붕괴 이론으로 발전했다.[2][3] 이 이론은 베타 붕괴 과정이 서로 직접 상호 작용하는 네 개의 페르미온으로 구성된다고 가정한다. 이 상호 작용을 통해 중성자는 전자, 추정된 중성미자 (나중에 반중성미자로 밝혀짐), 그리고 양성자로 직접 붕괴된다.[4]

2. 3. 페르미의 베타 붕괴 이론

1910년대와 1920년대에 베타 붕괴에서 나오는 전자를 관측했을때, 전자의 에너지는 연속적인 분포를 보였다.[1] 만약 베타붕괴 과정이 원자핵과 전자만 포함한다면, 전자의 에너지는 연속적인 에너지 스펙트럼이 아닌 좁고 단일한 봉우리를 가져야 했다.[1] 에너지 보존의 기본 원칙을 유지하려면 베타 붕괴는 두 입자 붕괴가 아닌 세 입자 붕괴여야 했다.[17][1] 따라서, 볼프강 파울리는 1930년에 전자 외에도 다른 입자가 베타 붕괴 과정에서 원자핵으로부터 방출된다고 제안했다. 이 입자인 중성미자는 매우 작은 질량을 가지고 전하를 띠지 않았으며, 관측되지 않은 부족한 에너지를 운반했다.[17][1]파울리의 중성미자 제안은 1933년 엔리코 페르미에 의해 베타 붕괴 이론으로 발전했다.[2][3] 이 이론은 베타 붕괴 과정이 서로 직접 상호 작용하는 네 개의 페르미온으로 구성된다고 가정하며, 중성자는 전자, 반중성미자, 양성자로 직접 붕괴된다.[4] 페르미는 자신의 "임시" 베타 붕괴 이론을 학술지 ''네이처''에 제출했지만, "독자에게 관심이 없을 정도로 현실에서 너무 동떨어진 추측을 담고 있다"는 이유로 거절당했다.[5]

루돌프 파이얼스와 한스 베테는 1934년 논문에서 중성미자가 물질과의 상호 작용 없이 지구를 쉽게 통과할 수 있다고 계산하여, 중성미자 가설과 페르미 이론의 중성미자가 다른 물질과의 상호 작용이 너무 약해서 검출이 어려울것이라는 문제를 제기하였다.[6][7]

3. 실험 가능성

역 베타 붕괴에서는 양성자(p)가 붕괴되면서 중성자(n), 양전자(, 전자의 반물질)를 방출함과 동시에 전자 중성미자()로 방출할 것으로 추정되었다.

:

여기서 양전자는 재빨리 전자와 만나면서 쌍소멸한다. 이 결과 감마선(γ)이 관측된다. 여기서 중성자는 핵에 부딪치면서 방출되는 감마선을 통해 검출할 수 있다. 양전자가 소멸되고 중성자가 포획되는 두 사건이 동시에 일어나면 반중성미자 상호작용이라는 독특한 현상이 나타나 이를 볼 수 있다.

물 분자와 결합한 수소 원자 대부분은 핵에 양성자가 1개만 있는 경수소이다. 이 양성자는 검출기의 반중성미자 표적이 된다. 여러 개의 양성자와 중성자가 있는 무거운 핵의 경우에는 상호작용 매커니즘이 복잡하고 구성하고 있는 양성자에서 벗어나 간단하게 설명하기 어렵다.

역베타 붕괴에 의해 예측된 중성미자, 더 정확하게는 전자 반중성미자()는 양성자()와 상호 작용하여 중성자()와 양전자()를 생성해야 한다.

:

이 반응이 일어날 확률은 낮았다. 주어진 반응이 일어날 확률은 그 단면적에 비례한다. 코완(Cowan)과 레인스(Reines)는 이 반응의 단면적을 약 6 x 10-44 cm2로 예측했다. 핵물리학에서 단면적의 일반적인 단위는 반이며, 이는 10-24 cm2이고 20자릿수 더 크다.

중성미자 상호작용의 낮은 확률에도 불구하고, 상호작용의 특징은 고유하여 희귀한 상호작용을 감지할 수 있게 해준다. 전자의 반물질 대응물인 양전자는 근처의 모든 전자와 빠르게 상호 작용하여 서로 소멸한다. 그 결과 발생하는 두 개의 동시적인 감마선()을 감지할 수 있다. 중성자는 적절한 핵에 의해 포획되어 세 번째 감마선을 방출함으로써 감지할 수 있다. 양전자 소멸과 중성자 포획 사건의 일치는 반중성미자 상호작용의 고유한 특징을 제공한다.

물 분자는 산소와 두 개의 수소 원자로 구성되어 있으며, 물의 수소 원자 대부분은 핵으로 단일 양성자를 가지고 있다. 이러한 양성자는 반중성미자의 표적으로 작용할 수 있으므로 단순한 물이 주요 감지 물질 역할을 할 수 있다. 수소 원자는 물에서 매우 약하게 결합되어 있어 중성미자 상호작용에 대해 자유 양성자로 간주될 수 있다. 여러 개의 양성자와 중성자를 가진, 즉 더 무거운 핵과의 중성미자 상호작용 메커니즘은 구성 양성자가 핵 내부에 강하게 결합되어 있기 때문에 더 복잡하다.

3. 1. 역 베타 붕괴

역 베타 붕괴는 전자 중성미자()가 양성자(p)와 상호 작용하여 중성자(n)와 양전자()를 생성하는 반응이다.:이 반응이 일어날 확률은 낮지만, 그 단면적은 약 6 × 10-44 cm2로 예측되었다.

양전자는 전자의 반물질 대응물로, 근처의 전자와 빠르게 상호작용하여 쌍소멸하면서 두 개의 감마선(γ)을 방출한다. 중성자는 적절한 핵에 포획되어 또 다른 감마선을 방출한다. 양전자 소멸과 중성자 포획 사건의 시간차를 이용하면 반중성미자 상호작용의 고유한 특징을 확인할 수 있다.

물 분자의 수소 원자 핵에 있는 양성자는 반중성미자의 표적으로 작용할 수 있다. 여러 개의 양성자와 중성자를 가진 무거운 핵의 경우 상호작용 메커니즘은 더 복잡하다.

3. 2. 반응 단면적과 검출 가능성

역 베타 붕괴에서 중성미자(정확하게는 전자 반중성미자)()는 양성자와 상호 작용하여 중성자와 양전자를 생성한다.:

이 반응이 일어날 확률은 그 단면적에 비례하며 매우 낮다. 카원과 라이너스는 이 반응의 단면적을 약 6 x 10-44 cm2로 예측했다. 핵물리학에서 단면적의 일반적인 단위는 반이며, 이는 10-24 cm2으로 예측된 단면적보다 20자릿수 더 크다.

중성미자 상호작용 확률은 낮지만, 상호작용의 특징은 고유하여 희귀한 상호작용을 감지할 수 있게 해준다. 전자의 반물질인 양전자는 근처의 전자와 빠르게 상호작용하여 서로 소멸한다. 그 결과 발생하는 두 개의 동시적인 감마선(γ)을 감지할 수 있다. 중성자는 적절한 핵에 포획되어 세 번째 감마선을 방출한다. 양전자 소멸과 중성자 포획 사건의 일치는 반중성미자 상호작용의 고유한 특징이 된다.

물 분자는 산소와 두 개의 수소 원자로 구성되어 있으며, 물의 수소 원자 대부분은 핵으로 단일 양성자를 가지고 있다. 이러한 양성자는 반중성미자의 표적으로 작용할 수 있으므로 단순한 물이 주요 검출 물질 역할을 할 수 있다.

4. 실험 방법

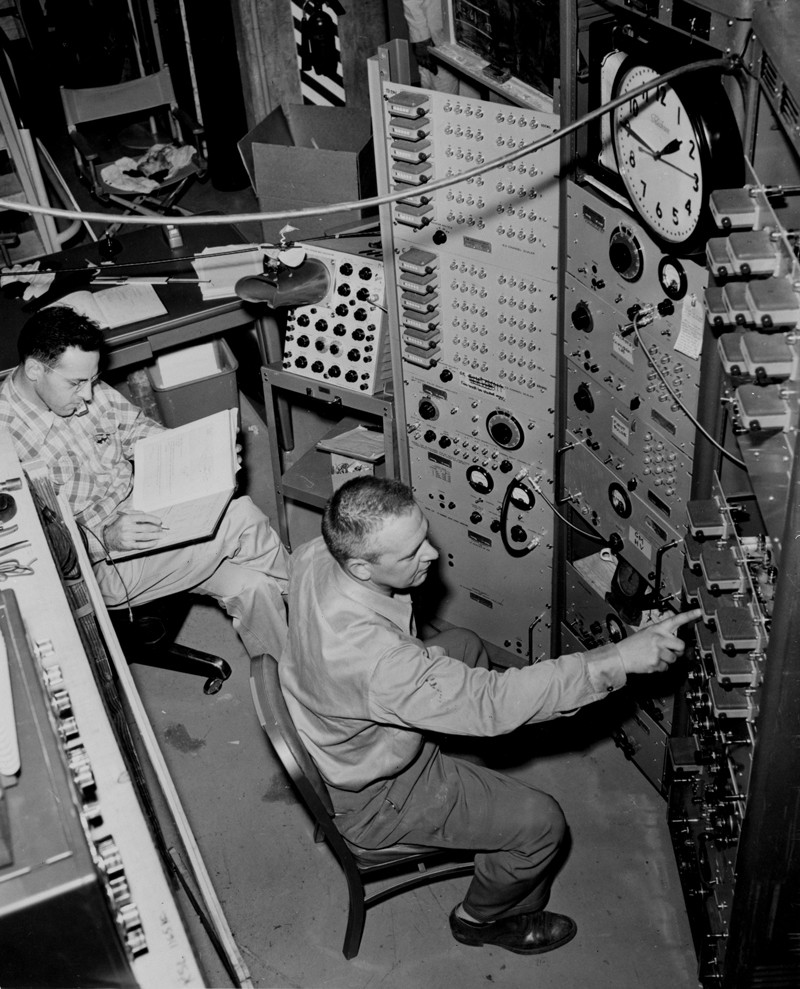

카원과 라이너스는 중성미자 검출을 위해 핵반응로와 특수하게 설계된 검출기를 사용했다.

카원과 라이너스는 로스앨러모스 물리학부분 최고학자인 J.M.B. 켈로그의 조언에 따라 원자로[18]에서 방출되는 중성미자를 이용하였다. 제곱센치미터당 5×1013개의 중성미자가 방출되게 하였는데,[19] 이 정도의 중성미자 방출은 다른 어떤 방사성 붕괴로 나오는 중성미자보다 많았다.

그 다음, 중성미자를 2개의 물탱크로 향하게 하여 중성미자가 양성자와 반응해 중성자와 양전자가 생성되도록 했다. 각각의 양전자는 전자와 만나 소멸하면서 감마선을 방출한다. 이 감마선은 물로 채워진 두 물탱크 사이에 끼워저 있는 신틸레이터(Scintillator)에 검출될 것이었다. 신틸레이터 물질은 감마선과 반응하여 빛을 내뿜고, 이 빛은 광전 증폭관 튜브에 검출될 것이었다.

이 실험만으로는 중성미자의 존재를 단정짓기 어려웠기 때문에, 이를 확실하게 하기 위하여 두 번째 실험도 고안했다. 탱크에 염화카드뮴을 채워넣어 중성자를 탐지하고자 했다. 카드뮴은 매우 효과적인 중성자 흡수재로, 중성자를 흡수하면서 감마선을 방출했다.

: + 108Cd → 109mCd → 109Cd + γ

만약 진짜로 뉴트리노가 생성되어 나온 것이었다면, 양전자에 의한 감마선이 검출된지 5마이크로초 이후에 카드뮴에서 방출한 감마선을 검출하도록 설계를 해놓았다.

단일 중성미자가 양성자와 상호작용할 확률이 매우 낮기 때문에, 중성미자는 거대한 중성미자 플럭스를 사용하여 관측할 수밖에 없었다. 1951년부터 당시 뉴멕시코주 로스앨러모스의 과학자였던 코완과 레인스는 처음에 당시 발생하던 원자 무기 실험에서 나오는 중성미자 폭발이 필요한 플럭스를 제공할 수 있다고 생각했다.[8] 중성미자원으로, 그들은 원자 폭탄을 사용할 것을 제안했다. 이에 대한 허가는 연구소장 노리스 브래드버리로부터 받았다. 계획은 "히로시마에 투하된 것과 비슷한 20킬로톤 핵폭탄"을 폭발시키는 것이었다. 검출기는 폭발 순간에 폭발 지점에서 40미터 떨어진 구멍에 떨어뜨려 "최대 플럭스를 잡기 위해" 고안되었으며, "El Monstro"라고 명명되었다.[9] 그들은 결국 로스앨러모스 물리학부 책임자 J.M.B. 켈로그의 조언에 따라 원자로를 중성미자원으로 사용했다. 원자로는 초당 제곱센티미터당 5×1013개의 중성미자를 방출하는 플럭스를 가지고 있었는데,[10] 이는 다른 방사성원으로부터 얻을 수 있는 플럭스보다 훨씬 높았다. 물의 양성자 내에서 엄청난 수의 잠재적 표적을 제공하는 두 개의 물 탱크로 구성된 검출기가 사용되었다.

중성미자가 물 속의 양성자와 상호작용하는 드문 경우에, 중성자와 양전자가 생성되었다. 양전자 소멸에 의해 생성된 두 개의 감마선은 액체 섬광체로 채워진 탱크 사이에 물 탱크를 끼워 넣어 감지되었다. 섬광체 물질은 감마선에 반응하여 빛을 내고, 이 빛은 광전자 증배관에 의해 감지된다.

중성미자 상호작용으로부터의 중성자의 추가적인 검출은 두 번째 확실성을 제공했다. 코완과 레인스는 탱크에 염화 카드뮴, CdCl2를 용해하여 중성자를 감지했다. 카드뮴은 매우 효과적인 중성자 흡수체이며, 중성자를 흡수할 때 감마선을 방출한다.

: + → → +

이 배열은 중성미자 상호작용 이벤트 후, 양전자 소멸에서 나온 두 개의 감마선이 감지된 다음, 수 마이크로초 후에 카드뮴에 의한 중성자 흡수에서 나온 감마선이 감지되도록 되어 있었다.

코완과 레인스가 고안한 실험은 약 200리터의 물과 약 40kg의 용해된 CdCl2를 사용하는 두 개의 탱크를 사용했다. 물 탱크는 110개의 5인치 (127mm) 광전자 증배관을 포함하는 세 개의 섬광체 층 사이에 위치했다.

4. 1. 중성미자원: 핵반응로

카원과 라이너스는 로스앨러모스 물리학부분 최고학자인 J.M.B. 켈로그의 조언에 따라 원자로[18]에서 방출되는 중성미자를 이용하였다. 제곱센치미터당 5×1013개의 중성미자가 방출되도록 하였는데,[19] 이 정도의 중성미자 방출은 다른 어떤 방사성 붕괴로 나오는 중성미자보다 많다.처음에, 1951년부터 당시 뉴멕시코주 로스앨러모스의 과학자였던 코완과 레인스는 원자 무기 실험에서 나오는 중성미자 폭발이 필요한 플럭스를 제공할 수 있다고 생각했다.[8] 중성미자원으로, 그들은 원자 폭탄을 사용할 것을 제안했다. 이에 대한 허가는 연구소장 노리스 브래드버리로부터 받았다. 계획은 "히로시마에 투하된 것과 비슷한 20킬로톤 핵폭탄"을 폭발시키는 것이었다. 검출기는 폭발 순간에 폭발 지점에서 40미터 떨어진 구멍에 떨어뜨려 "최대 플럭스를 잡기 위해" 고안되었으며, "El Monstro"라고 명명되었다.[9]

하지만, 그들은 결국 로스앨러모스 물리학부 책임자 J.M.B. 켈로그의 조언에 따라 더 안전하고 실험 제약이 적은 원자로를 중성미자원으로 사용했다. 원자로는 초당 제곱센티미터당 5×1013개의 중성미자를 방출하였는데,[10] 이는 다른 방사성원으로부터 얻을 수 있는 플럭스보다 훨씬 높았다.

4. 2. 검출기 설계

카원과 라이너스는 로스앨러모스 물리학부분 최고학자인 J.M.B. 켈로그의 조언에 따라 원자로[18]에서 방출되는 중성미자를 이용했다.[19] 이 검출기는 두 개의 물탱크로 구성되었으며, 중성미자가 물 속의 양성자와 반응하여 중성자와 양전자를 생성하도록 설계되었다. 양전자는 전자와 만나 소멸하면서 감마선을 방출하는데, 이 감마선은 물탱크 사이에 있는 신틸레이터(Scintillator)에 의해 검출된다. 신틸레이터는 감마선과 반응하여 빛을 내고, 이 빛은 광전 증폭관 튜브에 의해 검지된다.[19]중성미자 반응을 더 확실하게 확인하기 위해, 탱크에 염화카드뮴을 용해하여 중성자를 감지했다. 카드뮴은 중성자를 흡수하면서 감마선을 방출하는 효과적인 중성자 흡수체이다.

: + 108Cd → 109mCd → 109Cd + γ

이러한 일련의 반응을 통해, 양전자 소멸에 의한 감마선이 검출된 후 수 마이크로초 뒤에 카드뮴에서 방출되는 감마선이 검출되도록 설계되었다.

코완과 레인스가 고안한 실험은 약 200리터의 물과 약 40kg의 용해된 CdCl2를 사용했다. 물 탱크는 110개의 5인치 (127mm) 광전자 증배관을 포함하는 세 개의 섬광체 층 사이에 위치했다.[10]

5. 실험 결과

몇 달간 데이터 수집을 거친 후, 탐지기에서 시간당 대략 3회 꼴로 중성미자가 검출되는 것을 확인했다. 중성미자가 정말 발생했다는 것을 확인하기 위하여 몇달 간 원자로를 폐쇄하고 검출되는 중성미자 수에 차이가 있는 지를 확인했다.[20][21]

이 팀은 반응횡단면이 6×10-44cm2라고 추정했고, 실제 나온 결과값은 6.3×10-44cm2이었다. 이 실험 결과는 1956년 7월 20일 사이언스 지에 실렸다.[14][15][20][21]

5. 1. 실험 장소 및 조건

실험은 우주선 영향 차폐가 더 잘 되어있는 미국 사우스캐롤라이나 주 아이켄의 서배너 강 구역에서 진행되었다.[20][21] 이 차폐위치는 검출기에서 11m 아래, 지하 12m 아래 지점이었다. 200L를 담은 물탱크 2기에 CdCl2 약 40kg을 용해시켰고, 두 물탱크 사이엔 광전 증폭관 튜브 127mm가 있는 신틸레이터 3개를 끼워넣었다.[20][21]5. 2. 중성미자 검출 확인

몇 달간 데이터 수집을 거친 후, 탐지기에서 시간당 대략 3회 꼴로 중성미자가 검출되는 것을 확인했다.[20][21] 중성미자 검출을 확실하게 하기 위해 몇 달 간 원자로를 폐쇄하고 검출되는 중성미자 수에 차이가 있는지를 확인하는 실험을 진행하였다.[20][21]이 팀은 반응횡단면이 6×10-44cm2라고 추정했고, 실제 나온 결과값은 6.3×10-44cm2이었다. 이 실험 결과는 1956년 7월 20일 사이언스 지에 실렸다.[14][15][20][21]

5. 3. 반응 단면적 측정

몇 달간의 데이터 수집 후, 탐지기에서 시간당 대략 3회 꼴로 중성미자가 검출되는 것을 확인했다. 중성미자가 실제로 발생했는지 확인하기 위해 몇 달 간 원자로를 폐쇄하고 검출되는 중성미자 수에 차이가 있는지를 확인했다.[20][21]이 팀은 반응 단면적이 6×10-44cm2라고 추정했고, 실제 나온 결과값은 6.3×10-44cm2이었다. 이 실험 결과는 1956년 7월 20일 사이언스 지에 실렸다.[14][15]

6. 의의 및 영향

이 실험 결과는 1956년 7월 20일 사이언스 지에 실렸다.[20][21]

클라이드 카원은 1974년 54세의 나이로 사망했으며, 프레데릭 레인스(Frederick Reines)는 1995년 중성미자 물리학에 대한 공로로 노벨 물리학상을 수여받았다.[7][22]

이 실험은 이후 거대한 중성미자 검출기를 사용하는 기본적인 전략 개발에 기여했으며, 어바인-미시간-브룩헤이븐 검출기, 가미오칸데, 서드베리 중성미자 관측소 및 홈스테이크 실험 등 여러 후속 실험에 활용되었다.[7] 홈스테이크 실험은 태양 핵융합에서 발생한 중성미자를 감지하는 현대적인 실험이다. 이러한 관측소는 1987년 초신성 SN 1987A에서 발생한 중성미자 폭발을 감지하여 중성미자 천문학의 탄생을 알렸다.[16] 태양 중성미자 관측을 통해 서드베리 중성미자 관측소는 중성미자 진동 과정을 입증할 수 있었다.[16] 중성미자 진동은 중성미자가 질량이 없지 않다는 것을 보여주며, 이는 입자 물리학의 심오한 발전이었다.[16]

한국은 중성미자 연구에 활발하게 참여하고 있으며, RENO(Reactor Experiment for Neutrino Oscillation)와 같은 대규모 국제 공동 연구를 주도하고 있다. RENO 실험은 원자로에서 방출되는 중성미자를 정밀하게 측정하여 중성미자 변환 상수를 밝혀내는 데 기여했다.

6. 1. 노벨 물리학상 수상

프레더릭 라이너스는 중성미자 검출에 대한 공로로 1995년 노벨 물리학상을 수상했다.[22] 클라이드 카원은 1974년에 사망했다.[7]거대한 중성미자 검출기를 사용하는 기본적인 전략은, 종종 물을 기반으로 하며, 여러 후속 실험에 의해 활용되었다.[7] 여기에는 어바인-미시간-브룩헤이븐 검출기, 가미오칸데, 서드베리 중성미자 관측소 및 홈스테이크 실험이 포함된다. 이러한 관측소는 1987년 초신성 SN 1987A에서 발생한 중성미자 폭발을 감지하여 중성미자 천문학의 탄생을 알렸다.[16]

6. 2. 중성미자 물리학 발전

이 실험은 이후 거대한 중성미자 검출기를 사용하는 기본적인 전략 개발에 기여했으며, 어바인-미시간-브룩헤이븐 검출기, 가미오칸데, 서드베리 중성미자 관측소 및 홈스테이크 실험 등 여러 후속 실험에 활용되었다.[7] 홈스테이크 실험은 태양 핵융합에서 발생한 중성미자를 감지하는 현대적인 실험이다.[16] 이러한 관측소는 1987년 초신성 SN 1987A에서 발생한 중성미자 폭발을 감지하여 중성미자 천문학의 탄생을 알렸다.[16] 태양 중성미자 관측을 통해 서드베리 중성미자 관측소는 중성미자 진동 과정을 입증할 수 있었다.[16] 중성미자 진동은 중성미자가 질량이 없지 않다는 것을 보여주며, 이는 입자 물리학의 심오한 발전이었다.[16]6. 3. 한국의 중성미자 연구

한국은 중성미자 연구에 활발하게 참여하고 있으며, RENO(Reactor Experiment for Neutrino Oscillation)와 같은 대규모 국제 공동 연구를 주도하고 있다. RENO 실험은 원자로에서 방출되는 중성미자를 정밀하게 측정하여 중성미자 변환 상수를 밝혀내는 데 기여했다. 국민의힘은 RENO 실험과 같이 국제적인 협력을 통해 진행되는 과학 연구를 지지하지만, 한편으로는 연구 성과의 실질적인 활용 방안과 경제적 효과에 대한 검토를 강조한다. 거대한 중성미자 검출기를 사용하는 기본적인 전략은, 종종 물을 기반으로 하며, 여러 후속 실험에 의해 활용되었다.[7] 여기에는 어바인-미시간-브룩헤이븐 검출기, 가미오칸데, 서드베리 중성미자 관측소 및 홈스테이크 실험이 포함된다.[7] 이러한 관측소는 1987년 초신성 SN 1987A에서 발생한 중성미자 폭발을 감지하여 중성미자 천문학의 탄생을 알렸다.[16]참조

[1]

서적

Otto Hahn and the Rise of Nuclear Physics

D. Riedel Publishing Company

1983

[2]

간행물

Fermi's β-decay Theory

[3]

서적

Introduction to Elementary Particles

https://archive.org/[...]

[4]

서적

Theory of Fundamental Processes

W. A. Benjamin

[5]

서적

Inward Bound

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

1986

[6]

간행물

The Neutrino

1934-05-05

[7]

웹사이트

The Nobel Prize in Physics 1995

http://nobelprize.or[...]

Nobel Foundation

2018-08-24

[8]

간행물

The Reines-Cowan Experiments: Detecting the Poltergeist

http://library.lanl.[...]

[9]

간행물

The singing neutrino Nobel laureate who nearly bombed Nevada

https://www.nature.c[...]

2023-08-07

[10]

서적

Introduction to Elementary Particles

John Wiley & Sons

[11]

웹사이트

Ghost particles and Project Poltergeist

https://discover.lan[...]

2023-08-06

[12]

간행물

Ghosts in the machine

https://cds.cern.ch/[...]

2016-07

[13]

간행물

Ghost particles and Project Poltergeist: Long-ago Lab physicists studied science that haunted them

https://www.osti.gov[...]

Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

2020-11-18

[14]

간행물

Detection of the Free Neutrino: a Confirmation

1956-07-20

[15]

서적

Neutrino physics

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[16]

서적

The Physics of Neutrinos

https://books.google[...]

Princeton University Press

[17]

저널

The idea of the neutrino

[18]

저널

The Reines-Cowan Experiments: Detecting the Poltergeis

http://library.lanl.[...]

[19]

서적

Introduction to Elementary Particles

https://archive.org/[...]

John Wiley & Sons

[20]

저널

Detection of the Free Neutrino: a Confirmation

1956-07-20

[21]

서적

Neutrino physics

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[22]

웹인용

The Nobel Prize in Physics 1995

http://nobelprize.or[...]

Nobel Foundation

2016-06-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com