공동선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

공동선은 정치 철학에서 반복적으로 다루어진 주제로, 사회 구성원 모두의 이익을 의미한다. 아리스토텔레스, 토마스 아퀴나스, 존 로크, 장 자크 루소 등 여러 사상가들이 공동선의 중요성을 강조하며 정부의 목표가 특수한 이익이 아닌 모든 시민의 이익을 증진하는 것이어야 한다고 주장했다. 현대에는 존 롤스가 정의론에서, 아인 랜드는 자본주의: 미지의 이상에서 공동선에 대한 각기 다른 견해를 제시했다. 또한, 경제학에서는 공공재와 공공선의 개념을 구분하여 사용하며, 사회 선택 이론과 공공 선택 이론에서도 공동선이 논의된다. 민주주의 이론에서는 숙의 민주주의가 공공의 이익을 실현하는 것을 목표로 하며, 가톨릭 사회 교리에서도 공동선은 핵심적인 가치로 여겨진다. 유교와 이슬람 정치 사상에서도 공동선은 중요한 개념으로 다루어진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 사회 개념 - 비폭력

비폭력은 폭력에 반대하며 평화적인 수단을 통해 갈등을 해결하려는 사상으로, 다양한 종교와 철학에서 기원하며, 항의, 비협조, 개입 등 여러 형태를 띠며 사회 변화에 기여하기도 한다. - 사회 개념 - 카리스마

카리스마는 특정 개인의 비범한 능력이나 그에 대한 숭배를 의미하는 고대 그리스어에서 유래된 단어로, 막스 베버는 이를 사회학적 개념으로 정립하여 지배의 한 유형으로 제시했으며, 종교적, 정신의학적 용어로도 사용된다. - 윤리학 개념 - 책임

책임은 법률 위반 행위에 대한 법적 제재를 포괄하며, 고의, 과실 등을 고려하여 형사 책임, 민사 책임, 행정 책임 등 다양한 형태로 나타나며, 자기 책임론은 사회적 약자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다. - 윤리학 개념 - 필요악

필요악은 더 큰 선을 이루거나 더 큰 해악을 막기 위해 불가피하게 받아들여야 하는 악을 의미하며, 불편함이나 성가심을 나타내기도 하지만 일부 사상가들은 그 개념 자체를 거부하고 한국 사회에서도 다양한 측면에서 논의되고 진보와 보수 진영 간의 시각차를 보인다.

| 공동선 | |

|---|---|

| 공동선 | |

| 개념 | |

| 정의 | 주어진 공동체의 모든 구성원 또는 대부분의 구성원에게 공유되고 이익이 되는 것. |

| 특징 | 개인의 이익과 조화를 이룸. 특정 개인이나 소수 집단만의 이익이 아닌 사회 전체의 이익을 추구. 사회 구성원 전체가 공동으로 책임지고 함께 가꾸어 나가야 하는 목표. |

| 철학적 관점 | |

| 아리스토텔레스 | 공동체를 위한 삶을 강조. 공동선은 개인의 행복을 위한 필수 조건으로 간주. |

| 토마스 아퀴나스 | 공동선을 "모든 구성원의 선"으로 정의. 정의로운 사회 질서의 근본적인 토대로 강조. |

| 존 로크 | 개인의 권리와 자유를 보호하는 동시에 사회 전체의 이익을 추구해야 함을 역설. |

| 정치적 관점 | |

| 공화주의 | 시민의 덕과 공동선 추구를 강조. 사회 구성원들의 적극적인 참여와 협력을 중시. |

| 사회 민주주의 | 사회 정의와 평등을 통해 공동선을 실현하고자 함. 복지 국가 모델을 통해 사회 구성원 전체의 삶의 질을 향상시키려고 노력. |

| 현대적 의미 | |

| 적용 분야 | 정치 경제 사회 환경 등 다양한 분야에서 공동선을 고려한 정책 결정이 요구됨. |

| 주요 과제 | 사회 구성원 간의 합의 도출 및 사회적 갈등 해소. 소외된 계층을 위한 배려 및 사회 통합 노력 강화. 지속 가능한 발전을 위한 공동의 노력. |

| 관련 개념 | |

| 공익 | 사회 전체의 이익 또는 공공의 복지를 의미. 공동선과 유사한 의미로 사용되기도 함. |

| 사회 정의 | 사회 구성원들이 공정하고 평등하게 대우받는 것. 공동선을 실현하기 위한 중요한 가치. |

| 시민의식 | 사회 공동체의 발전을 위해 시민 스스로 책임감을 가지고 참여하는 자세. 공동선 실현의 중요한 기반. |

2. 도덕과 정치 사상의 역사적인 견해

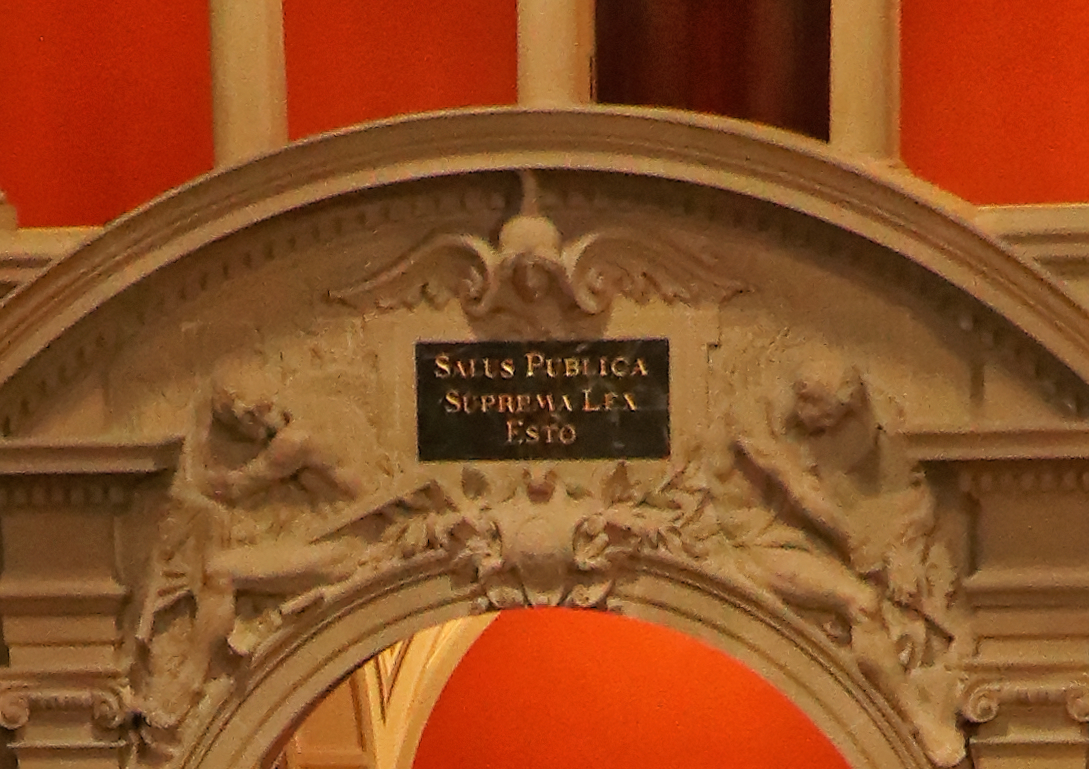

다양한 명칭으로 불렸지만, 공동선은 정치철학사 전반에 걸쳐 되풀이되는 주제였다.[4] 한 현대 학자의 관찰에 따르면, 아리스토텔레스는 "공동의 이익"(그리스어/το κοινῇ συμφέρονgrc-latn)이라는 개념을 바탕으로 공동의 이익을 위한 "정당한" 정체와 통치자의 이익을 위한 "부당한" 정체를 구분했다.[5] 토마스 아퀴나스는 법과 정부의 목표가 "공공선"(라틴어/bonum communela)이라고 주장했다.[6] 존 로크는 "국민의 평화, 안전, 공공선"이 정치 사회의 목표이며, "국민의 복지가 최고의 법"이라고 주장했다.[7] 데이비드 흄은 "사회적 관습"이 "공공" 또는 "공동"의 이익에 기여한다는 사실 때문에 채택되고 도덕적 지지를 받는다고 주장했다.[8] 제임스 매디슨은 "공공", "공동", 또는 "일반"의 선이 정의와 밀접하게 관련되어 있으며, 정의가 정부와 시민 사회의 목표라고 주장했다.[9] 그리고 장 자크 루소는 "공공선"(프랑스어/le bien commun프랑스어)을 사회의 일반 의지의 목표이자 정부가 추구하는 최고의 목적으로 이해했다.[10][11]

이러한 사상가들은 공공선이 무엇으로 구성되는지, 그리고 국가가 공공선을 증진하기 위해 무엇을 해야 하는지에 대한 견해가 상당히 달랐지만, 그럼에도 불구하고 공공선이 정부의 목표이며, 모든 시민의 선이며, 어떤 정부도 아리스토텔레스의 "통치자의 이익", 로크의 "사적 이익", 흄과 매디슨의 "이익을 추구하는 파벌", 또는 루소의 "개인적 의지"와 같이 "특수 이익의 타락한 하인"이 되어서는 안 된다는 데에는 동의했다.[11]

아리스토텔레스는 '공동 이익(common interest)' 개념을 사용하여 '올바른' 헌법은 공동 이익을 따르고, '잘못된' 헌법은 통치자의 이익을 따른다고 구분하였다.[17][18][4]

플라톤의 제자인 아리스토텔레스는 "공동의 이익"(그리스어/to koinei sympherongrc-latn) 개념을 기반으로 세 가지 "옳은" 헌법(공동의 이익에 부합하는)과 "잘못된" 헌법(통치자의 이익에 부합하는)을 구분한다.[17][18][4] 아리스토텔레스에게 플라톤은 단순히 상하로 통일성을 부과하려는 욕망에 있어서 틀렸다.[19] 아리스토텔레스에게 공공선은 개인의 하위 선과 다양한 종류의 점점 더 큰 파트너십(부부, 부모-자녀, 주인-노예, 가정, 마을, 국가)으로부터 상향식/목적론적으로 종합된다.[20] 시민만이 도시의 구원(공공선)을 마음에 담고 있다는 점을 지적하면서,[21] 아리스토텔레스는 정부의 형태에 관계없이,[17][18] 국가의 구원에 대한 합리적인 이해가 더 많은 사람들이 공공선의 빛 아래서 정의를 관리하고 결정하는 데 더 큰 비중을 차지해야 한다고 주장한다.[23][24] 더 나아가 아리스토텔레스는 합리적인 담론 자체가 국가의 공공선이 의존하는 것이라고 주장하며,[28] 그것이 부족한 사람들을 "본성적으로 노예"라고 규정하고,[29][30] 그것에 뛰어난 사람들은 거의 신과 같다고 주장한다.[22][31][32] 그의 니코마코스 윤리학에서 아리스토텔레스는 국가의 공공선을 우정과 연결하여, 우호적이고 합리적인 담론이 시민과 통치자들이 스스로와 하위 계층을 포함하여 공공선을 가져오는 주요 활동임을 암시한다.[35]

토마스 아퀴나스는 공동선이 법의 목적이며 정부의 목적이라고 단정하였다.

존 로크는 인민의 평화, 안전과 공동선이 정치적 사회의 목표이며, 인민의 복지가 최상의 법이라고 규정하였다.

장 자크 루소는 그의 저서 사회계약론에서 사회는 각 개인들이 공통의 이익을 가질 때에만 작동한다고 보았고, 모든 국가의 최종 목적은 공동선을 현실화하는 데에 있다고 주장하였다. 즉, 공동선은 반드시 정치 공동체의 '일반적 의지'에 관심을 가져야만 가능하며, 그것은 공동체의 주권자에 의해 표현될 수 있다는 것이다.[42] 그는 일반의지가 항상 공동선에 이르게 되며, 일반의지와 전체의지와의 구분을 통해 일반의지만이 공동의 보존과 일반적 복지를 이끈다고 주장하였다.[42]

존 롤스는 공동선을 "...모든 사람에게 똑같이 유리한 특정한 일반적 조건들"로 정의한다. 그의 『정의론』에서 롤스는 잘 정돈된 사회의 기본 구조에 적용되는 자유와 평등의 원칙적인 조화를 주장하며, 이는 바로 그러한 일반적인 조건들을 명확하게 규정할 것이다.[43]

아인 랜드는 그녀의 저서 <자본주의: 미지의 이상>에서 공동선은 정의될 수 없는 모호한 개념으로 "부족"이나 "공공"은 단순히 개인들의 모임이며 살아 있는 유기체가 될 수 없다고 보았다. 그로 인해, 도덕적 표준이라고는 없는 의미없는 개념이며, 아무도 선악을 판단 할 수 없는 무도덕한 결과를 낳게 된다고 주장하였다. 그녀는 소련의 예를 들어 바로 이러한 공동선에 헌신한 소련이 반세기 이상 인간 이하의 비참한 고통을 겪게 되었다고 주장하였다.

15세기와 16세기 르네상스 시대 피렌체에서 공공선(common good)은 정치 사상의 중요한 주제 중 하나였다. 이러한 사상은 토마스 아퀴나스의 공공선 이론으로 거슬러 올라가며, 전 근대 유럽 전역에 널리 퍼져 있었다.[36] 후대의 저술에서 니콜로 마키아벨리는 공공선/bene communeit 또는 공동의 이익/comune utilitàit에 대해 언급하는데, 이는 전체 공동체의 일반적인 안녕을 의미한다. 그러나 그는 자신의 저서 전반에 걸쳐 이 용어를 단 19번만 언급한다.[37] 《리비우스에 관한 논고(Discourses on Livy)》의 중요 부분에서 그는 "공공선 (''공동의 이익/comune utilitàit'')...은 자유로운 삶의 방식 (자유로운 삶/vivere liberoit)에서 비롯된다"라고 말하지만, 그것과 동일하지는 않다고 지적한다.[37][38]

2. 1. 고대 그리스

아리스토텔레스는 '공동 이익(common interest)' 개념을 사용하여 '올바른' 헌법은 공동 이익을 따르고, '잘못된' 헌법은 통치자의 이익을 따른다고 구분하였다.[17][18][4]고대 그리스인들에게 공공선은 폴리스(개인의 도시 또는 국가)로 알려진 계층적 인간 네트워크의 번영을 의미했다. "공공선"이라는 표현은 플라톤의 저술에는 나타나지 않고, 대신 "도시의 선"이라는 표현이 사용된다.[12] ''국가''에서 소크라테스는 정치와 사회에 특정한 공동 목표가 존재한다고 주장하며,[13] 그 목표는 번영하는 인간의 목표와 같다고, 즉 철인 정치가 되는 것이라고 주장한다.[14] 플라톤에게 최고의 정치 질서는 사회 전체가 지도자들의 이성 능력의 지시에 복종하는 것이며, 심지어 공산주의적으로 재산, 아내, 자녀를 공유하는 것[15]으로, "사회의 모든 구성원이 동일한 성공과 실패에 대해 기뻐하거나 슬퍼할 때 얻는 즐거움과 고통의 공통된 감정에서 비롯되는 결합과 통일성"을 창출하는 것이다.[16]

많은 사람들이 공공선 개념의 창시자로 여기는 플라톤의 제자인 아리스토텔레스는 "공동의 이익"(그리스어/to koinei sympherongrc-latn) 개념을 기반으로 세 가지 "옳은" 헌법(공동의 이익에 부합하는)과 "잘못된" 헌법(통치자의 이익에 부합하는)을 구분한다.[17][18][4] 아리스토텔레스에게 플라톤은 단순히 상하로 통일성을 부과하려는 욕망에 있어서 틀렸다.[19] 아리스토텔레스에게 공공선은 개인의 하위 선과 다양한 종류의 점점 더 큰 파트너십(부부, 부모-자녀, 주인-노예, 가정, 마을, 국가)으로부터 상향식/목적론적으로 종합된다.[20] 이러한 목적론적 관점에서 선은 인간의 삶과 목적에 대한 객관적인 사실에서 비롯되며, 사람들의 직업, 덕의 수준 등에 따라 다를 수 있다.[13] 그러나 시민만이 도시의 구원(공공선)을 마음에 담고 있다는 점을 지적하면서,[21] 아리스토텔레스는 정부의 형태에 관계없이,[17][18] 국가의 구원에 대한 합리적인 이해가 더 많은 사람들이 공공선의 빛 아래서 정의를 관리하고 결정하는 데 더 큰 비중을 차지해야 한다고 주장한다.[23][24] 이러한 이해나 관심이 부족하거나 없는 이기적인 전제군주와 정치 세력,[25] 교육받지 못한 장인과 해방된 노예, 여성과 어린이, 노예 등은 그렇지 않다.[26][27] 더 나아가 아리스토텔레스는 합리적인 담론 자체가 국가의 공공선이 의존하는 것이라고 주장하며,[28] 그것이 부족한 사람들을 "본성적으로 노예"라고 규정하고,[29][30] 그것에 뛰어난 사람들은 거의 신과 같다고 주장한다.[22][31][32] 그들은 국가가 존재하는 목적 전체, 즉 완벽하게 완성된 선/복된 삶을 스스로 지니고 있다.[33][34] 따라서 그의 니코마코스 윤리학에서 아리스토텔레스는 국가의 공공선을 우정과 연결하여, 우호적이고 합리적인 담론이 시민과 통치자들이 스스로와 하위 계층을 포함하여 공공선을 가져오는 주요 활동임을 암시한다.[35] 아리스토텔레스 철학에 뿌리를 둔 일반적인 현대적 용법에 따르면, 공공선은 "공동체에만 적합하고 달성 가능하지만 구성원이 개별적으로 공유하는 선"을 의미한다.[3]

2. 1. 1. 아리스토텔레스

아리스토텔레스는 '공동 이익(common interest)' 개념을 사용하여 '올바른' 헌법은 공동 이익을 따르고, '잘못된' 헌법은 통치자의 이익을 따른다고 구분하였다.[17][18][4]고대 그리스인들에게 공공선은 폴리스 (개인의 도시 또는 국가)로 알려진 계층적 인간 네트워크의 번영을 의미했다. "공공선"이라는 표현은 플라톤의 저술에는 나타나지 않고, 대신 "도시의 선"이라는 표현이 사용된다.[12] ''국가''에서 소크라테스는 정치와 사회에 특정한 공동 목표가 존재한다고 주장하며,[13] 그 목표는 번영하는 인간의 목표와 같다고, 즉 철인 정치가 되는 것이라고 주장한다.[14] 플라톤에게 최고의 정치 질서는 사회 전체가 지도자들의 이성 능력의 지시에 복종하는 것이며, 심지어 공산주의적으로 재산, 아내, 자녀를 공유하는 것[15]으로, "사회의 모든 구성원이 동일한 성공과 실패에 대해 기뻐하거나 슬퍼할 때 얻는 즐거움과 고통의 공통된 감정에서 비롯되는 결합과 통일성"을 창출하는 것이다.[16]

플라톤의 제자인 아리스토텔레스는 "공동의 이익"(그리스어/to koinei sympherongrc-latn) 개념을 기반으로 세 가지 "옳은" 헌법(공동의 이익에 부합하는)과 "잘못된" 헌법(통치자의 이익에 부합하는)을 구분한다.[17][18][4] 아리스토텔레스에게 플라톤은 단순히 상하로 통일성을 부과하려는 욕망에 있어서 틀렸다.[19] 아리스토텔레스에게 공공선은 개인의 하위 선과 다양한 종류의 점점 더 큰 파트너십(부부, 부모-자녀, 주인-노예; 가정; 마을; 국가)으로부터 상향식/목적론적으로 종합된다.[20]

시민만이 도시의 구원(공공선)을 마음에 담고 있다는 점을 지적하면서,[21] 아리스토텔레스는 정부의 형태에 관계없이,[17][18] 국가의 구원에 대한 합리적인 이해가 더 많은 사람들이 공공선의 빛 아래서 정의를 관리하고 결정하는 데 더 큰 비중을 차지해야 한다고 주장한다.[23][24] 이러한 이해나 관심이 부족하거나 없는 이기적인 전제군주와 정치 세력,[25] 교육받지 못한 장인과 해방된 노예, 여성과 어린이, 노예 등은 그렇지 않다.[26][27]

더 나아가 아리스토텔레스는 합리적인 담론 자체가 국가의 공공선이 의존하는 것이라고 주장하며,[28] 그것이 부족한 사람들을 "본성적으로 노예"라고 규정하고,[29][30] 그것에 뛰어난 사람들은 거의 신과 같다고 주장한다.[22][31][32] 그의 니코마코스 윤리학에서 아리스토텔레스는 국가의 공공선을 우정과 연결하여, 우호적이고 합리적인 담론이 시민과 통치자들이 스스로와 하위 계층을 포함하여 공공선을 가져오는 주요 활동임을 암시한다.[35]

2. 2. 중세

토마스 아퀴나스는 공동선이 법의 목적이며 정부의 목적이라고 단정하였다.2. 2. 1. 토마스 아퀴나스

아퀴나스는 공동선이 법의 목적이며 정부의 목적이라고 단정하였다.2. 3. 근대

로크는 인민의 평화, 안전과 공동선이 정치적 사회의 목표이며, 인민의 복지가 최상의 법이라고 규정하였다.루소는 그의 저서 사회계약론에서 사회는 각 개인들이 공통의 이익을 가질 때에만 작동한다고 보았고, 모든 국가의 최종 목적은 공동선을 현실화하는 데에 있다고 주장하였다. 즉, 공동선은 반드시 정치 공동체의 '일반적 의지'에 관심을 가져야만 가능하며, 그것은 공동체의 주권자에 의해 표현될 수 있다는 것이다. 그는 일반의지가 항상 공동선에 이르게 되며, 일반의지와 전체의지와의 구분을 통해 일반의지만이 공동의 보존과 일반적 복지를 이끈다고 주장하였다.

롤스는 그의 정의론에서 공동선을 ' 모든자에게 이익이 균등하게 돌아가는 어떤 일반적 조건들'로 정의하며, 자유와 평등이 잘 조화된 화해를 통해 조직이 잘 이루어진 사회의 기초 구조에 적용가능하다고 하였다. 그는 '무지의 베일'을 넘어서 원칙들을 정하는 것이 합리적일 것으로 보았다.

랜드는 그녀의 저서 <자본주의: 미지의 이상>에서 공동선은 정의될 수 없는 모호한 개념으로 "부족"이나 "공공"은 단순히 개인들의 모임이며 살아 있는 유기체가 될 수 없다고 보았다. 그로 인해, 도덕적 표준이라고는 없는 의미없는 개념이며, 아무도 선악을 판단 할 수 없는 무도덕한 결과를 낳게 된다고 주장하였다. 그녀는 소련의 예를 들어 바로 이러한 공동선에 헌신한 소련이 반세기 이상 인간 이하의 비참한 고통을 겪게 되었다고 주장하였다.

15세기와 16세기 르네상스 시대 피렌체에서 공공선(common good)은 정치 사상의 중요한 주제 중 하나였다. 이러한 사상은 토마스 아퀴나스의 공공선 이론으로 거슬러 올라가며, 전 근대 유럽 전역에 널리 퍼져 있었다.[36] 후대의 저술에서 니콜로 마키아벨리는 공공선/bene communeit 또는 공동의 이익/comune utilitàit에 대해 언급하는데, 이는 전체 공동체의 일반적인 안녕을 의미한다. 그러나 그는 자신의 저서 전반에 걸쳐 이 용어를 단 19번만 언급한다.[37] 《리비우스에 관한 논고(Discourses on Livy)》의 중요 부분에서 그는 "공공선 (''공동의 이익/comune utilitàit'')...은 자유로운 삶의 방식 (자유로운 삶/vivere liberoit)에서 비롯된다"라고 말하지만, 그것과 동일하지는 않다고 지적한다.[37][38] 《논고》의 다른 부분에서는 자유, 안전, 존엄성이 공공선의 요소로 명시적으로 언급되며, 어떤 형태의 재산과 가정 생활도 암시적으로 포함된다.[37] 더욱이, 자유가 가져오는 공공선에는 부, 경제적 번영, 안보, 즐거움, 좋은 삶이 포함된다.[37] 그러나 마키아벨리는 자유와 공공선 사이의 도구적 관계에 대해 이야기하지만, 일반적인 안녕이 정치적 자유와 정확히 일치하지는 않는다. 《논고》의 다른 부분에서 마키아벨리는 충분히 독재적인 통치자에 의해 인상적인 수준의 공공선이 달성될 수 있다고 주장한다.[37] 그럼에도 불구하고 마키아벨리의 공공선은 다른 사람들을 억압하는 노력을 통해서라도 다수의 이익을 위해 행동하는 것으로 볼 수 있다.[37][39] 마키아벨리의 공공선은 일부 학자들에 의해 "공통적인" 것이 아니라고 여겨지는데, 그는 공화국의 목표가 이웃을 짓밟는 것이라고 자주 언급하기 때문이다.[40][41]

2. 3. 1. 존 로크

로크는 인민의 평화, 안전과 공동선이 정치적 사회의 목표이며, 인민의 복지가 최상의 법이라고 규정하였다.2. 3. 2. 장 자크 루소

루소는 그의 저서 사회계약론에서 사회는 각 개인들이 공통의 이익을 가질 때에만 작동한다고 보았고, 모든 국가의 최종 목적은 공동선을 현실화하는 데에 있다고 주장하였다. 즉, 공동선은 반드시 정치 공동체의 '일반적 의지'에 관심을 가져야만 가능하며, 그것은 공동체의 주권자에 의해 표현될 수 있다는 것이다.[42] 그는 일반의지가 항상 공동선에 이르게 되며, 일반의지와 전체의지와의 구분을 통해 일반의지만이 공동의 보존과 일반적 복지를 이끈다고 주장하였다.[42]18세기 중반에 저술된 장 자크 루소의 ''사회계약론''에서 루소는 사회가 기능하기 위해서는 개인들이 공통의 이익을 가져야 하며, 모든 국가의 궁극적인 목표는 공공선의 실현이라고 주장한다. 그는 더 나아가 공공선은 특히 그 사회의 주권자가 표명하는 정치 공동체의 일반 의지를 귀담아 들음으로써만 확인하고 실행할 수 있다고 가정한다. 루소는 일반 의지는 항상 공공선을 향하지만, 개인들의 민주적 논의가 항상 일반 의지를 표현하는 것은 아니라는 점을 인정한다. 더욱이 루소는 일반 의지와 만인의 의지를 구분하여, 후자는 단순히 각 개인의 욕망의 총합인 반면, 전자는 "그들의 공동의 보존과 일반적인 복지를 향한 하나의 의지"라고 강조한다.[42] 루소에게 정치 권위는 일반 의지에 따라 그리고 공공선을 향할 때에만 정당한 것으로 이해되어야 한다. 그러므로 공공선의 추구는 국가가 도덕적 공동체로서 기능할 수 있게 한다.[1]

2. 3. 3. 존 롤스

존 롤스는 공동선을 "...모든 사람에게 똑같이 유리한 특정한 일반적 조건들"로 정의한다. 그의 『정의론』에서 롤스는 잘 정돈된 사회의 기본 구조에 적용되는 자유와 평등의 원칙적인 조화를 주장하며, 이는 바로 그러한 일반적인 조건들을 명확하게 규정할 것이다.[43] 그는 원초적 입장이라고 부르는 인위적인 장치를 시작으로, 무지의 베일 뒤에서 원칙을 선택하는 경우 합리적인 사람들이 선택할 입장이라는 주장을 통해 정의의 두 가지 특정 원칙을 옹호한다. 이러한 "베일"은 본질적으로 사람들을 자신에 대한 모든 사실로부터 맹목적으로 만들어 자신의 이익을 위해 원칙을 조정할 수 없게 한다. 롤스에 따르면, 자신에 대한 이러한 세부 사항을 모르는 것은 모든 사람에게 공정한 원칙으로 이어질 것이다. 개인이 자신의 사회에서 어떻게 끝날지 모른다면, 어떤 특정 계층의 사람들에게 특권을 부여하지 않고 모든 사람을 공정하게 대우하는 정의 체계를 개발할 가능성이 높다. 특히 롤스는 원초적 입장에 있는 사람들은 모두 가장 불우한 개인이나 집단의 전망을 극대화할 극소극대 전략을 채택할 것이라고 주장한다. 이러한 의미에서 롤스의 공공선에 대한 이해는 가장 불리한 사람들의 안녕과 밀접하게 연결되어 있다.롤스는 원초적 입장에 있는 당사자들이 두 가지 지배 원칙을 채택할 것이라고 주장하며, 이는 권리와 의무의 할당을 규제하고 사회 전반에 걸쳐 사회적 및 경제적 이점의 분배를 규제할 것이다. 정의의 첫 번째 원칙은 "첫째: 각 개인은 다른 사람들의 유사한 자유와 양립하는 가장 광범위한 기본적 자유에 대한 동등한 권리를 가져야 한다"고 명시한다.[43] 정의의 두 번째 원칙은 사회적 및 경제적 불평등이 "(a) 정당한 저축 원칙과 일치하는 사회의 가장 불리한 구성원에게 가장 큰 이익이 되도록 조정되어야 한다"(차등 원칙); 그리고 "(b) 직책과 직위는 '공정한 기회균등#REDIRECT

{{Rcat shell|

}}.[44]

2. 3. 4. 아인 랜드

랜드는 그녀의 저서 <자본주의: 미지의 이상>에서 공동선은 정의될 수 없는 모호한 개념으로 "부족"이나 "공공"은 단순히 개인들의 모임이며 살아 있는 유기체가 될 수 없다고 보았다. 그로 인해, 도덕적 표준이라고는 없는 의미없는 개념이며, 아무도 선악을 판단 할 수 없는 무도덕한 결과를 낳게 된다고 주장하였다. 그녀는 소련의 예를 들어 바로 이러한 공동선에 헌신한 소련이 반세기 이상 인간 이하의 비참한 고통을 겪게 되었다고 주장하였다.3. 현대 정치에서의 공동선

3. 1. 미국

현대 미국 정치에서 공공선(혹은 공공 부유)이라는 용어는 진보좌파 정치 행위자들이 자신의 가치관을 설명하는 데 사용하기도 한다.[71] 조나단 돌헨티는 미국 정치에서 "각 개인 가족 구성원에게 사적 재화가 되지 않고 가족 내 각 개인이 완전히 공유할 수 있는" 공공선과 "모든 구성원이 집단으로 소유하지만 그룹 구성원이 실제로 참여하지 않는" 집합적 선을 구분해야 한다고 주장한다. 집합적 선은 "실제로는 서로 다른 개별 구성원에게 할당될 때 여러 사적 재화로 나뉜다."[71]마이클 토마스키가 ''아메리칸 프로스펙트'' 잡지[72]와 미국 진보 센터의 존 할핀[73]을 통해 처음으로 설명한 미국의 공공선에 대한 정치적 이해는 최근에 발전해왔다. 진보 잡지 ''네이션''[74]과 록리지 연구소[75] 등은 공공선을 진보 후보에게 적합한 중요한 정치적 메시지로 규정했다.[76] 또한, 공공선과 같은 무당파 옹호 단체는 공공선을 지지하기 위한 정치 개혁 노력을 주도하고 있다.[77]

점점 상호 의존적인 세계에서 지속 가능한 개발에 대한 중심적인 관심을 고려할 때, 교육과 지식은 세계 공공재로 간주되어야 한다. 이는 지식의 창출, 통제, 획득, 검증 및 사용이 집단적 사회적 노력으로서 모든 사람에게 공통적이라는 것을 의미한다.[80]

4. 경제 이론에서의 공동선

경제학에서 공공재와 공공선은 기술적인 정의를 갖는다. 공공재는 비경합적이고 비배제적인 재화이며, 공공선은 단순히 비배제적인 재화이다.[52][53][54]

후생 경제학은 사회적 후생을 연구하며, 사회후생함수의 선택은 윤리 이론에 기반한다. 공리주의적 사회후생함수는 각 개인의 후생에 동등한 가중치를 부여하지만, 로울스적 사회후생함수는 가장 빈곤한 개인의 후생만을 고려한다.[48]

신고전 경제 이론은 공공선의 기원에 대해 두 가지 상충되는 관점을 제시한다. 하나는 협력으로 인한 사회적 이익에서 공공선이 발생한다는 것이다. 죄수의 딜레마에 따르면, 협력은 더 나은 후생 결과를 가져올 수 있으며, 반복적인 죄수의 딜레마에서는 협력적 평형이 안정적이다.[49]

반면, 경제 이론은 일반적으로 경쟁에서 얻는 사회적 이익을 시장 사용의 근거로 지적한다. 스미스는 시장 메커니즘이 개인의 이기적인 활동을 사회적 이익으로 전환하는 "보이지 않는 손"을 묘사했다.[50] 이는 후생경제학의 제1정리에 공식화되어 있다. 그러나 경제 이론은 시장의 공공재 저공급과 외부 효과를 내재화하지 못하는 시장 실패를 지적하며,[51] 이 때문에 순전히 이기적인 행동은 종종 공공선을 저해한다.

경제학에서 "하나의" 공공재 또는 공공 "재화"라는 의미와 "공공선"(공공선, 공익 또는 공익의 의미)이라는 보다 일반적인 개념 사이에는 중요한 개념적 차이가 있다. 비경제적인 의미에서 이 용어는 경제적인 의미에서 "공공재"가 아니더라도 일반적으로 대중에게 유용한 것을 설명하는 데 사용된다. 교육과 같은 서비스는 공급의 ''결합성''을 나타내는데, 이는 많은 사용자에게 재화를 공급하는 비용이 한 사용자에게 공급하는 비용과 거의 같다는 상황이다.

4. 1. 공공재 이론

4. 2. 후생 경제학

4. 3. 사회 선택 이론

사회 선택 이론은 집단적 의사결정 규칙을 연구한다. 사회 선택 이론의 중요한 결과인 애로우의 불가능성 정리(Arrow's Impossibility Theorem)는 서열적 입력에 제한된 집단적 선택의 집합적 메커니즘이 개인적 선호도를 집단적 선호도 순위로 일관되게 변환할 수 없다는 것을 밝히고 있다.[55] 동시에 최소한의 합리성과 공정성이라는 규범적 기준을 만족시켜야 한다. 기바드-새터스웨이트 정리(Gibbard-Satterthwaite theorem)는 독재적이지 않은 투표 시스템이 불가피하게 결과의 전략적 조작의 대상이 된다는 것을 보여준다.[56][57]윌리엄 H. 라이커(William H. Riker)는 사회 선택 이론에 대한 표준 공공 선택 해석을 제시하며, 애로우의 불가능성 정리가 "'사회 복지' 또는 '공공 이익'의 내용이 개인적 가치 판단을 통합하여 발견될 수 있다는 것을 의심하게 만든다."고 주장한다.[58] 그는 "'공공 이익'이라는 것이 존재하지 않는다는 의심마저 들게 한다"고 주장하며,[58] 정부에 대한 헌법적 제약의 역할에 중점을 둔 "자유주의적" 민주주의 개념을 옹호한다. 부캐넌과 털록은 그들의 저서 「합의의 미적분(The Calculus of Consent)」에서 "헌법 정치 경제학" 분야를 개발하는 과정에서 이 프로그램을 추진했다.

그러나 사회 선택 이론의 최근 연구는 애로우의 불가능성 결과가 거의 또는 전혀 규범적 비용 없이 해소될 수 있음을 보여주었다. 예를 들어 아마르티아 센(Amartya Sen)은 허용 가능한 선호도 프로필의 영역에 대한 특정한 합리적인 제한이 주어지면 다양한 사회 선택 메커니즘이 손상되지 않고 나타난다고 주장한다.[59] 특히, 선호도가 단일 차원에서 단봉형이라는 것을 요구하면 콘도르세 승자(Condorcet winner)가 보장된다. 더욱이 라이커의 많은 경험적 주장은 반박되었다.[60]

4. 4. 공공 선택 이론

공공선택이론(때로는 "실증적 정치이론"이라고도 함)은 미시경제학적 방법론을 정치학 연구에 적용하여 사적 이익이 정치 활동에 어떻게 영향을 미치는지 설명한다. 전통적인 정치경제학에 따라 복지경제학은 일반적으로 정책 결정에 대한 공공 이익 관점을 취하는 반면, 공공선택 분석은 정책 입안자의 목표가 정책 결과에 어떤 영향을 미치는지 파악하기 위해 사적 이익 관점을 채택한다. 따라서 공공선택 분석은 렌트 추구와 같은 활동으로 인해 공공선의 벗어남을 진단한다.[61]맨커 올슨은 개인의 무임승차 유인 때문에 공공재가 과소 제공될 것이라고 주장한다.[61] 앤서니 다운스는 이러한 논리를 투표 이론에 적용하여, 합리적인 개인이 한계 비용이 사적 한계 효용을 초과하기 때문에 투표를 기권하는 것을 선호하는 투표의 역설을 밝혔다.[62] 다운스는 또한 유권자들이 일반적으로 "합리적 무지" 때문에 정보를 얻지 않는 것을 선호한다고 주장한다.

공공선택 연구는 더 건설적인 적용을 가질 수 있다. 예를 들어, 엘리너 오스트롬의 공유 자원 규제 방안에 대한 연구는 공유지의 비극을 극복하기 위한 메커니즘을 발견하게 했다.[63]

영연방의 많은 국가에서는 자선 단체가 공익을 제공한다는 것을 증명해야 한다.[64]

5. 민주주의 이론에서의 공동선

숙의 민주주의에서 공공의 이익은 규범적 이상으로 간주된다.[65] 다시 말해, 민주적 숙의에 참여하는 사람들은 공공의 이익 실현을 목표로 한다. 이러한 특징은 선호도 집계에만 초점을 맞추는 민주주의의 집합적 개념과 숙의 민주주의를 구분짓는다. 집합적 개념과는 달리, 숙의 민주주의는 공공의 이익에 대한 판단을 바탕으로 행위자들이 정치적 주장을 정당화하는 과정을 강조한다. 숙의 민주주의에 대한 주요 현대적 접근 방식인 인식 민주주의는 공공의 이익에 대한 인식주의적 설명을 제시한다.[66]

5. 1. 숙의 민주주의

숙의 민주주의에서 공공의 이익은 규범적 이상으로 간주된다.[65] 민주적 숙의에 참여하는 사람들은 공공의 이익 실현을 목표로 한다. 이는 선호도 집계에만 초점을 맞추는 민주주의의 집합적 개념과 숙의 민주주의를 구분짓는다. 집합적 개념과는 달리, 숙의 민주주의는 공공의 이익에 대한 판단을 바탕으로 행위자들이 정치적 주장을 정당화하는 과정을 강조한다. 인식 민주주의는 공공의 이익에 대한 인식주의적 설명을 제시한다.[66]

6. 가톨릭 사회 교리에서의 공동선

가톨릭 사회 교리에서 공동선은 핵심적인 개념으로, 1891년 레오 13세 교황의 회칙 《레룸 노바룸》에서 처음으로 중요하게 다루어졌다.[68] 이 회칙은 당시 유럽 산업 노동자들의 열악한 상황에 대한 위기에 대응하여 자유 방임 자본주의와 사회주의 모두와 다른 입장을 제시했다. 레오 13세는 사유 재산에 대한 권리를 보장하면서도 생계비를 확보하기 위한 단체 협상의 역할을 강조했다.[68]

공동선에 대한 초기 언급은 바나바 서간에서 찾아볼 수 있는데, "너희가 이미 [완전히] 의롭다고 생각하여 스스로 고립되어 살지 말고, 오히려 모여서 공동선을 함께 구하라"고 말한다.[67] 히포의 아우구스티누스는 자신의 저서 《신의 도시》에서 '인간의 행복은 전체 사회의 선, 즉 공동선에서 발견되는가?'라는 질문을 던지며, 공동선 개념을 심도 있게 다루었다.[68] 토마스 아퀴나스는 아리스토텔레스의 영향을 받아 아우구스티누스의 이해를 발전시켰고, 그의 공동선 개념은 로마 가톨릭 도덕 신학의 표준이 되었다.[68]

현대 가톨릭 사회 교리에서 공동선은 2004년 발표된 《교회 사회 교리 요약》 4장 2부에 요약되어 있다. 이 문서는 제2차 바티칸 공의회의 《가우디움 에트 스페스》를 인용하여, "''공동선''은 '사람들이 집단으로 또는 개인으로서 보다 충분하고 보다 쉽게 그들의 완성에 도달할 수 있도록 하는 사회적 조건의 총체'"라고 정의한다.(#164, ''가우디움 에트 스페스'' 인용, #26)[68] 또한, 공동선은 사람들이 성취에 도달할 수 있도록 하는 "사회적 조건"일 뿐만 아니라 인간 삶의 ''목표''이기도 하다. 즉, "''[공동선은] 모든 사람과 온전한 사람의 선이다... 인간은 자신 안에서, 즉 다른 사람들과 "함께" 그리고 다른 사람들을 "위해" 존재한다는 사실과는 별개로, 스스로 성취를 찾을 수 없다''" (#165)는 것이다. "사회생활의 목표는 사실상 역사적으로 달성 가능한 공동선이다" (#168).[68]

국제 신학 위원회는 2009년 발행물에서 공동선을 "두 가지 수준"으로 설명했다.[69] 이 외에도 1993년 요한 바오로 2세 교황의 회칙 《베리타티스 스플렌도르》는 정치 부패에 맞서 싸우기 위해 진실성, 정직, 공정성, 절제, 연대와 같은 정치적 지도력의 특징과 미덕을 강조했다.(98~100항)[70] 2015년 프란치스코 교황의 회칙 《라우다토 시》는 "공동선"을 "통합 생태학"과 연결하여 "우리 공동의 집"에 대한 더 큰 관심을 촉구했다.[70]

7. 비서구 사상에서의 공동선

유교 정치철학에서 공동선의 개념은 중요한 역할을 한다. 대부분의 해석에 따르면 유교는 개인의 이익을 집단이나 공동체의 이익에 종속시키는 것의 중요성을 강조하거나,[45] 최소한 개인의 번영과 집단의 번영 사이의 상호 의존성을 강조한다.[46]

이슬람 정치 사상에서 많은 현대 사상가들은 신의 샤리아 법의 기초가 되는 근본적이거나 보편적인 원리를 확인하려는 노력 속에서 공동선의 개념을 확인했다.[47] 이러한 근본적이거나 보편적인 원리는 샤리아의 "목적"(maqāṣid al-sharī‘aar-latn)과 크게 일치하며, 공동선이나 공공의 이익(maṣlaḥa ‘āmmaar-latn, 현대 용어)의 개념을 포함한다.[47] 공동선의 개념은 현대 이슬람 논의에서 고정적인 것과 유동적인 것(al-thābit wa-l-mutaghayyirar-latn)의 구분, 특히 현대 이슬람의 관용, 평등, 시민권 개념과 관련하여 나타난다. 예를 들어 일부 학자들에 따르면 보편적인 원리는 코란의 구체적인 계율보다 더 큰 무게를 지니며, 갈등이 발생할 경우 공동선을 위해 명시적인 본문의 계율(naṣṣar-latn)을 능가하거나 정지시킬 수도 있다.[47]

7. 1. 유교

유교 정치철학에서 공동선의 개념은 중요한 역할을 한다. 대부분의 해석에 따르면 유교는 개인의 이익을 집단이나 공동체의 이익에 종속시키는 것의 중요성을 강조하거나,[45] 최소한 개인의 번영과 집단의 번영 사이의 상호 의존성을 강조한다.[46]7. 2. 이슬람

이슬람 정치 사상에서 많은 현대 사상가들은 신의 샤리아 법의 기초가 되는 근본적이거나 보편적인 원리를 확인하려는 노력 속에서 공동선의 개념을 확인했다.[47] 이러한 근본적이거나 보편적인 원리는 샤리아의 "목적"(maqāṣid al-sharī‘aar-latn)과 크게 일치하며, 공동선이나 공공의 이익(maṣlaḥa ‘āmmaar-latn, 현대 용어)의 개념을 포함한다.[47] 공동선의 개념은 현대 이슬람 논의에서 고정적인 것과 유동적인 것(al-thābit wa-l-mutaghayyirar-latn)의 구분, 특히 현대 이슬람의 관용, 평등, 시민권 개념과 관련하여 나타난다. 예를 들어 일부 학자들에 따르면 보편적인 원리는 코란의 구체적인 계율보다 더 큰 무게를 지니며, 갈등이 발생할 경우 공동선을 위해 명시적인 본문의 계율(naṣṣar-latn)을 능가하거나 정지시킬 수도 있다.[47]참조

[1]

웹사이트

Common good

http://www.britannic[...]

2016-03-09

[2]

논문

An Alternative View of the European Idea of the Common Good: Bentham's Mathematical Model of Utility

https://journals.ope[...]

2020

[3]

논문

The Common Good and the Open Society

2009-08-05

[4]

논문

The Common Good as Reason for Political Action

1973-01-01

[5]

서적

Politics

[6]

서적

Summa Theologiae

[7]

서적

Second Treatise of Government

[8]

서적

Teatise 3, 2. 2.

[9]

서적

Federalist

[10]

서적

Social Contract

[11]

논문

The Common Good as Reason for Political Action

1973-01-01

[12]

서적

Republic

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[13]

논문

The Concepts of Common Good and Public Interest: From Plato to Biobanking

https://zenodo.org/r[...]

2011-08-16

[14]

서적

Republic

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[15]

서적

Republic

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[16]

서적

Republic

Penguin Books

2003

[17]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[18]

서적

Nicomachean Ethics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[19]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[20]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[21]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[22]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[23]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[24]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[25]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[26]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[27]

웹사이트

Aristotle: Politics

http://www.iep.utm.e[...]

[28]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[29]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[30]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[31]

서적

Nicomachean Ethics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[32]

웹사이트

Nicomachean Ethics

http://classics.mit.[...]

2011-01-30

[33]

서적

Politics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[34]

서적

Nicomachean Ethics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[35]

서적

Nicomachean Ethics

http://www.perseus.t[...]

Perseus Digital Library

2022-04-19

[36]

논문

Dem Land Ere und Nucz, Frid und Gemach: Das Land als Ehr-, Nutz- und Friedensgemeinschaft: Ein Beitrag zur Diskussion um den Gemeinen Nutzen

[37]

논문

The common good in Machiavelli

[38]

서적

Discourses

[39]

서적

Discourses

[40]

서적

Citizen Machiavelli

https://books.google[...]

Routledge

2017-07-05

[41]

서적

Machiavelli's New Modes and Orders: A Study of the Discourses on Livy

https://books.google[...]

University of Chicago Press

2001-04-15

[42]

서적

Of the Social Contract

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

Confucian Political Philosophy – Oxford Handbooks

http://www.oxfordhan[...]

[46]

서적

Mencius

Columbia University Press

[47]

서적

The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought

Princeton University Press

[48]

서적

Theories of Distributive Justice

Harvard University Press

1996

[49]

서적

The Evolution of Cooperation

Basic Books

1984

[50]

서적

The Wealth of Nations

1776

[51]

서적

Economics of Welfare

Macmillan and Co

1920

[52]

논문

Governance and the public good

[53]

서적

Public Administration and the Public Interest' in G.L. Wamsley and J.F.Wolf (eds), Refounding Public Administration: Modern Paradoxes. Postmodern Challenges

Sage

1990

[54]

논문

What is governance in the public interest? The case of the 1995 property forum in post-conflict Nicaragua

[55]

서적

Social Choice and Individual Values

John Wiley & Sons

1951

[56]

논문

Manipulation of voting schemes: A general result

[57]

논문

Strategy-proofness and Arrow's conditions: Existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions

[58]

서적

Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice

Waveland Press

1982

[59]

논문

A Possibility Theorem on Majority Decisions

[60]

서적

Democracy Defended

Cambridge University Press

2004

[61]

서적

The Logic of Collective Action

Harvard University Press

1965

[62]

서적

An Economic Theory of Democracy

Harper and Row

1957

[63]

서적

Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action

Cambridge University Press

1990

[64]

서적

Public Benefit in Charity Law

OUP Oxford

[65]

서적

Philosophy and Democracy

Oxford University Press

2002

[66]

서적

Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many

Princeton University Press

2012

[67]

웹사이트

Epistle of Barnabas

http://www.earlychri[...]

2016-11-00

[68]

웹사이트

Compendium of the Social Doctrine of the Church

https://www.vatican.[...]

Pontifical Council of Justice and Peace

2004-00-00

[69]

웹사이트

In Search of a Universal Ethic: A New Look at the Natural Law

https://www.vatican.[...]

International Theological Commission

2009-00-00

[70]

웹사이트

Laudato si

https://www.vatican.[...]

2024-02-20

[71]

웹사이트

Radical Academy

http://www.radicalac[...]

Radicalacademy.com

2013-10-03

[72]

웹사이트

(제목 없음)

http://www.prospect.[...]

[73]

웹사이트

Reclaiming the Common Good | Center for American Progress

http://www.americanp[...]

Americanprogress.org

2006-06-05

[74]

웹사이트

July 17, 2006

http://www.thenation[...]

The Nation

2013-10-03

[75]

웹사이트

(제목 없음)

http://www.rockridge[...]

[76]

웹사이트

Straight Talk 2006

http://straighttalk.[...]

2012-11

[77]

웹사이트

Common Good Forum

http://www.commongoo[...]

Commongood-forum.org

2013-10-03

[78]

서적

Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century

Oxford University Press

[79]

서적

Rethinking Education: Towards a global common good?

http://unesdoc.unesc[...]

UNESCO

[80]

서적

Rethinking Education: Towards a global common good?

http://unesdoc.unesc[...]

UNESCO

[81]

웹사이트

Common goods for health

https://www.who.int/[...]

[82]

웹사이트

Common Goods for Health: a brief history

https://www.cgdev.or[...]

2019-09-30

[83]

웹인용

Common good

http://www.britannic[...]

Encyclopædia Britannica

2016-03-09

[84]

저널

The Common Good and the Open Society

2009-08-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com