대본영 발표

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대본영 발표는 제2차 세계 대전 중 일본 군부가 발표한 공식 발표로, 초기에는 육군, 해군, 육해군 합동 발표로 나뉘어 진행되다 1942년 통합되었다. 발표는 라디오를 통해 이루어졌으며, 승전 시에는 군가, 패전 시에는 다른 음악을 사용했다. 그러나 전쟁 상황이 악화되면서 실제와 다른 허위, 과장된 내용이 발표되었고, 이는 국민을 기만하고 전쟁을 미화하는 결과를 초래했다. 현대 일본에서는 정부나 특정 단체의 일방적인 발표를 비판하는 의미로 '대본영 발표'라는 용어가 사용되며, 신뢰할 수 없는 정보, 조작된 정보를 의미하는 용어로 쓰인다.

대본영 발표는 초기에는 육군과 해군 합동의 "'''대본영 육해군부 발표'''", 육군 단독의 "'''대본영 육군부 발표'''", 해군 단독의 "'''대본영 해군부 발표'''"로 나뉘어 있었다. 1942년 1월에 통합되어 "'''대본영 발표'''"로 명칭이 변경되었다. 대본영 발표는 육군성 신문반과 대본영 육군 보도부, 해군성 군사보급부와 대본영 해군 보도부가 협력하여 실시하였다. 육해군의 승인을 거쳐 보도되었지만, 육군의 작전은 육군이, 해군의 작전은 해군이 주도하였다.[3]

대본영 발표는 총 846회에 걸쳐 이루어졌다.[17] 발표는 아나운서가 읽거나 육해군부 보도 부장이 직접 읽는 두 가지 형식으로 진행되었다.[18] 라디오 발표 시에는 승전보와 패전보에 따라 다른 음악을 사용했는데, 승전 시에는 '육군 분열 행진곡'(육군부 발표), '군함 행진곡'(해군부 발표), '적은 기만'(육해군부 공동 발표) 등을 연주했다.

미드웨이 해전에서 패배한 이후부터 일본 해군은 함대의 손실을 축소하여 발표하기 시작했다.[20] 과달카날섬에서 철수하면서 '전진'이라는 표현을 사용했으며, 렌넬 섬 해전 무렵부터는 현실과 완전히 동떨어진 허위 보도가 이루어졌다. 또한, 점령지 수비대가 전멸하는 것을 '옥쇄'(玉砕)라고 미화하여 표현하기도 했다.[19]

러일전쟁부터 국민과 신문사에 허위 또는 과장된 내용을 전달하는 체제가 존재했다. 당시에는 러시아 제국에 약점을 보이지 않기 위해, 그리고 외화 획득을 위해 정보를 통제하여 일본군이 계속 승리하는 것처럼 발표했다.[7]

미드웨이 해전 패배 이후, 대본영 발표는 해군 함대의 손실을 축소하여 발표하기 시작했다.[20] 과달카날섬 철수를 '전진'으로, 점령지 수비대의 전멸을 '옥쇄'로 미화하는 등 현실과 괴리된 허위 보도가 이루어졌다.[21][22]

현대 일본에서는 정보를 조작하고 정부나 유력한 조직 및 단체, 유명인을 일방적으로 홍보하는 행위, 정부 홍보, 백서, 조직, 단체, 매스컴에 의해 행해지는 '공식 발표'를 야유해 '대본영 발표'라고 부른다.[2]

[1]

서적

日本海軍の驕り症候群 下

中公文庫

2. 제도

발표 형식은 아나운서가 읽는 방식과 대본영 육군부·대본영 해군부의 보도부장이 직접 읽는 방식 두 가지가 있었다.

3. 역사

3. 1. 초기 (1941년)

1941년 12월 8일 오전 6시, NHK 라디오를 통해 태평양 전쟁 개전을 알리는 첫 번째 대본영 발표가 보도되었다.[16]

초기 발표는 육군과 해군 합동의 "대본영 육해군부 발표", 육군 단독의 "대본영 육군부 발표", 해군 단독의 "대본영 해군부 발표" 형태로 이루어졌다.

미국과 영국에 대한 전쟁의 첫 발표는 1941년(쇼와 16년) 12월 8일 오전 6시에 이루어졌다. 당시 뉴스 방송에는 정부의 허가가 필요했기 때문에, 진주만 공격이 시작된 일본 표준시 오전 0시를 넘긴 시점에 정부로부터 허가가 내려왔고, 아나운서가 마이크 앞에 앉은 것은 오전 7시였다.

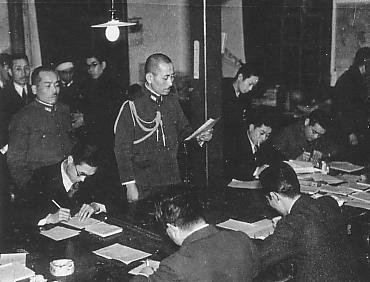

라디오 방송(일본에서 유일한 방송국이었던 "사단법인 일본방송협회", 현재의 NHK 라디오 제1방송)에서 대미국·영국 전쟁(태평양 전쟁) 개전 첫 소식이 보도되었다. 전후 남아있는 대평 히데오 육군 보도부장이 발표문을 낭독하는 영상은 나중에 "재현 영상"으로 촬영된 것이며, 당일 녹화본이 아니다.

임시 뉴스의 차임벨(일부에서 말하는 "군함 행진곡이 흘렀다"는 것은 오류) 이후, 당시 다테노 모리오 아나운서가 낭독한 내용은 다음과 같다.

1941년 12월 9일 밤, 대본영 해군 보도부장 마에다 미노루 해군소장은 라디오를 통해 국민들에게 진주만 공격 등 개전 당시 작전의 대승을 보고했고, 성명 말미에 "우리 해군의 전황 보도에 있어 특히 정확성을 기하기 위해, 또는 작전상의 요구 등으로 인해 발표 시기가 약간 늦어지는 경우도 있을 것이라고 생각하지만, 결코 걱정하지 말고, 안심하고 우리 보도를 신뢰해 주십시오"라고 말했다.[4]

초기에는 상륙전 당시 군사 수송선의 피해까지도 비교적 상세하게 공표되었다. 대본영 육군부 발표(쇼와 16년 12월 10일 오후 7시 45분)에서는 "1. 8일 개전 이후 10일까지 우리 육군 부대의 피해는 각 지역을 합쳐 수송선 격침 또는 손상을 입은 것이 각 2척이며, 이는 모두 부대 상륙 후의 공선입니다. 2. 또한 위 기간 동안 아직 귀환하지 않은 육군기 13기가 있습니다"라고 발표했다.

3. 2. 전황 악화와 허위 보도 (1942년 ~ 1945년)

미드웨이 해전 패배 이후, 일본 해군은 함대 손실을 축소 발표하기 시작했다.[20] 과달카날섬 철수를 '전진'으로 표현했으며, 렌넬 섬 해전 무렵부터는 현실과 완전히 괴리된 허위 보도가 이루어졌다. 점령지 수비대 전멸은 '옥쇄'(玉砕)로 미화되었다.

대본영은 현장 지휘관이 보고한 과장된 전과를 그대로 발표하여 현실과 괴리된 보도를 인지하지 못하는 경우도 많았다. 이로 인해 일본군 현지 사령관이 이를 믿고 비참한 결과를 초래하기도 했다.[21][22]

1942년 5월, 산호해 해전에서 일본의 공세가 처음으로 저지되면서 의도적인 전과 과장이 시작되었다. 기동 부대의 전과는 비교적 정확했지만, 라바울 기지 항공 부대의 전과는 크게 과장되었다.[1]

1942년 6월, 미드웨이 해전에서 일본 해군은 항공모함 4척을 잃는 큰 피해를 입었지만, 대본영 발표는 이를 축소하여 발표했다.[5] 실제 피해는 "항공모함 4척 침몰·중순양함 1척 침몰·중순양함 1척 대파·구축함 1척 대파, 항공기 289기 침몰"이었으나, 대본영은 "항공모함 1척 침몰, 항공모함 1척 대파, 순양함 1척 대파, 미귀환기 35기"라고 발표했다.

1943년 2월, 과달카날섬 전투에서의 "철수"를 대본영은 "전진"이라고 표현했다. 대본영 발표(2월 9일 19시)에서는 "2월 상순 동섬을 철수하여 다른 곳으로 전진시켰다"라고 보도했다.

1943년 5월, 아투섬 전투에서 수비대 전멸을 대본영은 "옥쇄"로 미화했다.

1944년 이후, 사이판 전투, 오키나와 전투 등에서 수비대 전멸을 "모두 장렬한 전사를 하였다" 등으로 표현하며 전과를 과장했다.

1945년 3월 21일, 이오지마 전투에서 수비대 전멸을 발표한 대본영 발표는 "최고 지휘관을 선두로 황국의 필승과 안태를 기념하며 전원 장렬한 총공격을 감행한다는 타전이 있었다. 이후 통신이 끊겼다."라고 표현했다.

1945년 8월 6일, 히로시마 원폭 투하에 대해 대본영은 "신형 폭탄" 사용을 언급하며 피해 상황을 축소했다. 8월 9일, 소련의 대일 참전에 대한 첫 발표가 있었다.

3. 3. 종전 이후 (1945년)

1945년 8월 14일 제840회 발표를 마지막으로 전투 행위와 관련된 대본영 발표는 실질적으로 종료되었다. 이후 "대본영급제국정부발표"(大本営及帝国政府発表)라는 명칭으로 6회 더 발표되었으며, 미국을 중심으로 한 연합군의 일본 점령 관련 사항을 주로 전달했다.

발표 회차 및 시간은 다음과 같다.회차 발표 시간 제841회 8월 21일 오후 1시 제842회 8월 21일 오후 5시 제843회 8월 22일 오후 3시 30분 제844회 8월 23일 오후 5시 30분 제845회 8월 24일 오후 5시 30분 제846회 8월 26일 오전 11시

마지막 발표(제846회)의 전문은 다음과 같다.

"본 8월 26일 이후 실시 예정인 연합국의 군대의 제1차 진주 일정중 연합국 함대의 사가미 만 입항 이외에는 각각 48시간 연기한다."

4. 내용의 허식과 가식

대본영은 현장 지휘관이 보고한 전황 중 좋은 전과만을 그대로 발표했기 때문에, 정작 대본영 자신도 현실과 동떨어진 보도를 파악하지 못하는 경우가 많았다. 이 때문에 일본군 현지 사령관이 이를 그대로 믿고 비참한 결과를 초래하기도 했다.[21][22]

5. 과장 보도의 원인

전과를 과대하게 보도한 것은 의도적인 것뿐만 아니라, 오인에 의한 것도 있었다. 군령부 작전부장이었던 나카자와 유스케(中沢佑) 해군소장에 따르면, 길버트 제도 해상 전투나 부겐빌섬 해상 전투에서의 대전과에 관하여, 당시 연합함대 사령부의 보고에서 불확실한 부분을 삭제하고, 동 사령부에 전과 확인에 더욱 신중을 기하도록 주의를 환기했으나, 동 사령부로부터 “대본영은 어떠한 근거로 연합함대가 보고한 전과를 삭제했는가”라는 강한 항의 전보가 참모총장 명의(후쿠토메 시게루(福留繁) 중장)로 발송되어, 결국 반론하지 못하고 무마되었다.[8]

1941년부터 1944년까지 대본영 발표 및 각종 선전·홍보에 종사했던 육군성 보도부원 히라쿠시 타카시(平櫛孝) 육군소좌는 육군 보도부가 고지식할 정도로 어리석은 사람들의 집합이었다고 회고했다. 그는 해군 보도부 히라이데 히데오(平出英夫) 대좌의 “우리에게 함정 500척……”이라는 발언에 대해 육군 보도부 내에서는 아무도 미리 알지 못했고, 국민과 마찬가지로 듣는 입장이었다고 한다.

산호해 해전과 미드웨이 해전 이후, 육군 보도부의 해군 보도부에 대한 태도에 미묘한 변화가 생겼지만, 진상을 알지 못했고, 설령 알았다고 해도 “해군의 발표는 거짓이다”라고 발표할 수 없었다. 육군 보도부 측은 무기력하게 무사안일주의로 끝날 수밖에 없었다고 한다. 히라쿠시 타카시(平櫛孝)는 트럭섬 공습, 아호 작전에 이르러서도 해군 측의 강경함에 상당한 반발을 느꼈지만, 행동으로 표현하지 않았으며, 항상 해군 보도부에게 선제적으로 당했다고 평가했다.

6. 영향

하지만, 당시 일본 국민들이 전쟁의 실상을 전혀 몰랐던 것은 아니다. 현지 보도반원들이 최전선의 보급난, 기아, 질병 만연, 연합군의 압도적인 전력 등 실상을 보도했기 때문이다.[9] 예를 들어, 가달카날 전투에 대해 육군 보도반원의 수기를 모은 『가달카날의 혈전』(1943년 7월 20일 발행)에서는 군량 부족으로 인한 기아와 보급의 어려움을 상세히 기술하고 있다.

1943년 11월부터 12월에 걸쳐 6차례에 걸쳐 행해진 부겐빌섬 해상 공중전은 일본의 참패로 끝났지만, 대본영은 허위 전과를 계속 발표했다. 이 발표는 라디오 도쿄를 통해 미국에도 단파 라디오로 수신되었고, 대본영의 전과 발표를 믿은 투자가의 행동에 의해 뉴욕 증권 거래소의 다우존스 산업평균지수가 하락하여 미국 경제를 혼란에 빠뜨렸다. 미국 연방 정부는 사태 수습을 위해 미국 해군 장관 프랭크 녹스에게 ‘일본의 발표는 절대로 진실이 아니다’라는 성명을 발표하게 했다. 타이완 해협 공중전에서도 유사한 사태가 발생했다.[10]

당시부터 대본영 발표에 의문을 품는 일본 국민도 있었다. 전쟁이 진행됨에 따라 사용되는 표현과 용어가 바뀐 것도 불신의 요인이었다. 외교 평론가 기요사와 레쓰는 1943년 7월 시점에서 사실을 숨기기 위해 빈번하게 형용사를 사용한다고 지적했다.[10] 하타 이쿠히코에 따르면, 1944년에는 종합 전과가 발표되지 않아 이상하게 생각했다고 한다.[11]

7. 현대적 의미

대체로 '정보원을 확신할 수 없는 것, 의도적으로 조작된 것 혹은 허위의 확률이 매우 높은 정보'라는 의미로 현대 일본에서 사용되고 있으며 '전혀 신용할 수 없는 정보'의 동의어로 사용되고 있다. 또는 발표자 측이 사전에 '질문은 일절 받지 않습니다.'라는 일방적 발표의 의견이나 정보를 가리키기도 한다.[2]

제2차 세계 대전 중 대본영 발표에서 과장이나 축소와 같은 허위 보도가 반복되었기 때문에, 제2차 세계 대전 이후에는 정부에 유리한 정보만을 발표하며 전혀 신뢰할 수 없는 정보도 “대본영 발표”라고 표현하게 되었다.[2] 넓은 의미로는 정부 이외의 발표자에 의한 예도 포함된다. 또한, 발표 측의 “공식 발표”만을 정보원으로 하는 보도는 “발표 보도”라고 불린다. 정부뿐만 아니라 대기업, 특히 불미스러운 사건을 일으킨 기업에서도 사용된다.

다음은 대본영 발표라는 용어가 사용된 사례이다.연도 사건 내용 2010년 일본우편 배송 지연 사건 JP익스프레스로부터 신생 ‘유팩’을 이어받은 일본우편은 직후 34만 개에 달하는 대규모 배송 지연 사건이 발생했지만, 7월 6일에 터미널국 배송 마비가 해소되었고, 7일에 배송 지연 문제가 해결되었다고 보도자료에서 발표했다. 그러나 배송 현장 직원들로부터는 “그런 대본영 발표를 믿는 직원은 아무도 없다. 배송 지연 해소는 말장난에 불과하다”며 일본우편 경영진을 비판하는 목소리가 나왔다.[12] 2011년 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 동일본대지진의 쓰나미 피해로 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고가 발생했다. 일본 보도가 “위기감을 부추기는 것을 자제하고, 극단적인 정보는 나오지 않고 있다”는 반면, 세계의 언론에서는 후쿠시마 제1 원자력 발전소를 “처음부터 원자로의 노심 용융을 전제로 한 보도 내용”으로 보도하여, 국내외 보도 내용의 차이가 발생했다. 일본 매스미디어에서는 독자적인 취재가 부족하고, 사고 정보를 도쿄전력이나 일본 정부의 보도자료에 의존하는 태도를 다하라 소이치로는 ‘대본영 발표'에 너무 의존하고 있다’고 비판했다.[13] 2020년 코로나바이러스감염증 보도 4월 27일 도요게이자이 온라인 기사 ‘신문·TV “정부의 말만 듣는다” 어처구니없는 현실’은 코로나바이러스감염증 보도의 실태를 논평한 기사이지만, 부제는 “마치 대본영 발표, 코로나19로 드러난 왜곡”이라는 제목을 달고 있다.[14]

참조

[2]

웹사이트

大本営発表 とは

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2013-08-18

[3]

서적

大本営発表は生きている

[4]

뉴스

艦隊布哇に進攻

{{新聞記事文庫|url|0100339[...]

大阪朝日新聞

1941-12-10

[5]

문서

大本営発表とミッドウェー海戦

[6]

문서

週報 第323号

[7]

웹사이트

日露戦争史

http://3.114.105.182[...]

t

2020-12-20

[8]

서적

海軍捷号作戦(1)台湾沖航空戦まで

戦史叢書

[9]

문서

ガダルカナルの血戦

陸軍報道班員手記

1942-07-20

[10]

서적

大本営発表は生きている

光文社新書

[11]

뉴스

時代の証言者/実証史学への道・秦郁彦(2)大本営発表に疑問抱く

https://web.archive.[...]

読売新聞

2017-03-15

[12]

뉴스

起こるべくして起きた“ゆうパック”遅配騒動を他人事のように分析する日本郵便経営陣の「見識」

http://diamond.jp/ar[...]

ダイヤモンド社

2010-07-13

[13]

뉴스

原発報道は「大本営発表」に頼りすぎている

http://www.nikkeibp.[...]

日経BP

2011-03-30

[14]

뉴스

新聞・TV「政府の言いなり」の何とも呆れる実態

https://toyokeizai.n[...]

東洋経済新報社

2020-04-27

[15]

웹사이트

軍人スポークスマンの戦争 〜大本営発表の真実〜

https://www.nhk.jp/p[...]

NHK

2022-12-20

[16]

문서

현재 이 발표문장을 읽어가는 영상은 볼 수 있는데 후일 '재현 영상'으로 수록된 것이다.

[17]

서적

大本営発表は生きている

[18]

문서

현존하고 있는 대본영 발표의 방송 녹음은 아나운서에 의한 것과 육해군부의 보도 부장에 의한 것 양쪽 모두가 남아있다. 하지만, 표현의 부분에서 미묘한 차이가 있다. 예를 들어 첫 번째 발표(개전 제1보)에 있어서 '미국, 영국군'이라는 표현과 '미영군'(米英軍)이라는 표현의 차이이다.

[19]

문서

다만, 전황이 유리할 때에 있었던 단계조차 [[진주만 공습]]에 참가해 포로가 된 해군 특수 잠항정 탑승원의 사실을 숨기고 있었던 경우가 있다.

[20]

논문

大本営発表とミッドウェー海戦

防衛庁防衛研究所

2004-03

[21]

문서

특히 [[태평양 전쟁]] 후기의 공세 작전 보도에서 많이 찾아볼 수 있다.

[22]

문서

특히 타이완-오키나와 항공전이 한 요인이 되었다. [[필리핀]] 결전 전(前)에 해군에서는 약 1,200기의 작전기가 가동상태에 있었는데, 무려 300기 이상과 그 탑승원들을 일주일 만에 상실하는 대타격을 입게 되고, 필리핀 주둔 일본 해군의 가동 항공기가 150기에서 40기로 격감하는등, 전력에 큰 손실을 초래하게 된다. 이것에 의해 필리핀 제공권 확보는 사실상 불가능하게 되었다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com