러스크 서한

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

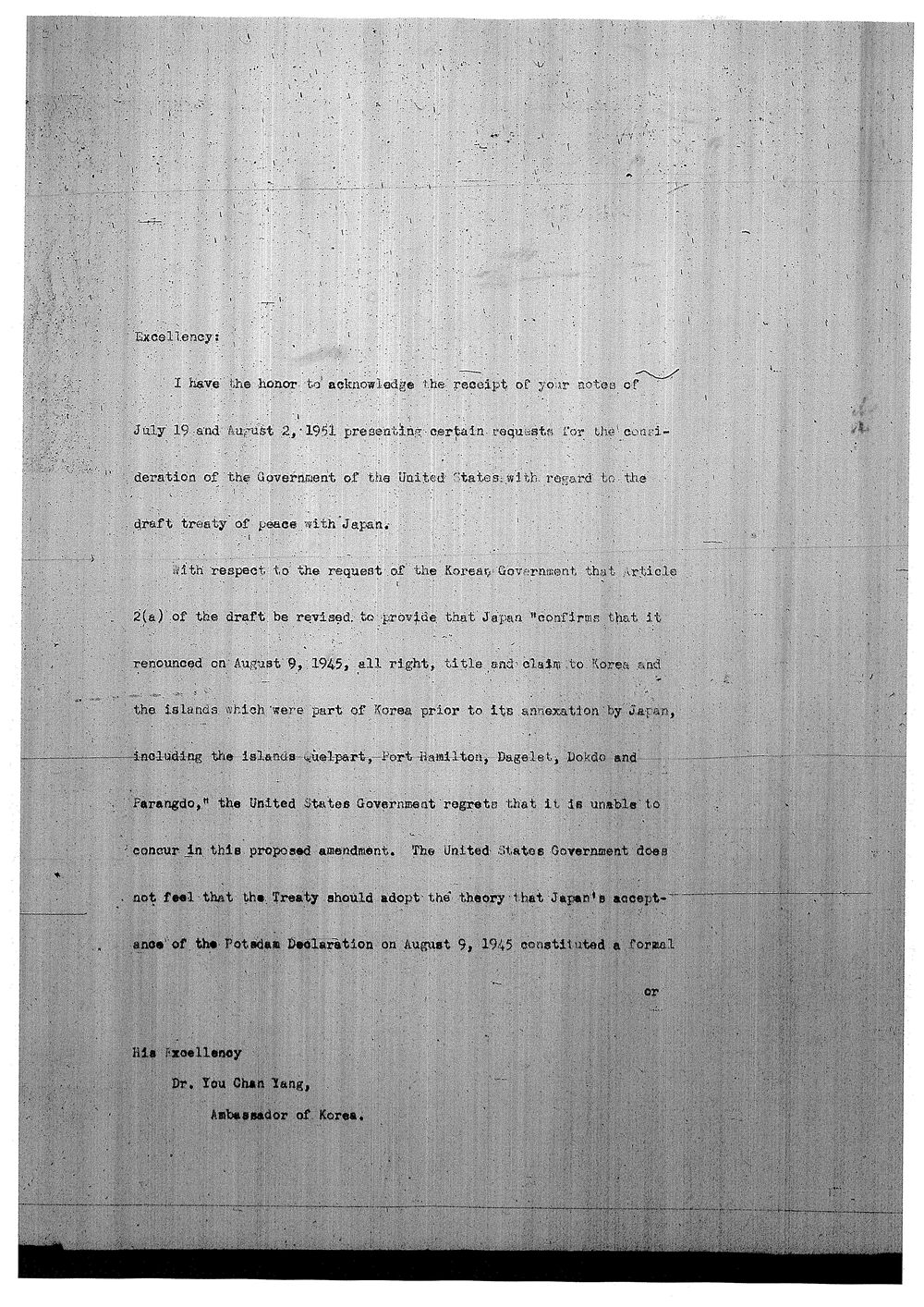

러스크 서한은 1951년 미국 국무부 극동 담당 차관보 딘 러스크가 한국 정부에 보낸 서한으로, 독도 영유권 문제에 대한 미국의 입장을 담고 있다. 이 서한은 샌프란시스코 강화 조약 체결 과정에서 한국이 독도에 대한 영유권을 주장하며 미국의 입장을 묻자, 독도가 1905년 이후 일본 시마네현 오키 섬의 관할 구역이며 한국 영토로 간주된 적이 없다는 입장을 표명했다. 미국은 이 서한을 통해 독도가 일본 영토임을 암시했으며, 이는 샌프란시스코 강화 조약 해석의 중요한 근거로 작용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1951년 문서 - 프랑크푸르트 선언

프랑크푸르트 선언은 1951년 사회주의 인터내셔널 창립대회에서 채택되어 자본주의와 공산주의를 비판하고 민주사회주의의 기본 원칙을 제시하며, 민주적 절차를 통해 사회 정의, 경제적 평등, 자유를 실현하는 것을 옹호한다.

| 러스크 서한 | |

|---|---|

| 문서 정보 | |

| 제목 | 1951년 미국 외교 문서 - 일본 |

| 관련 인물 | 양유찬(ko) |

| 내용 개요 | |

| 주요 내용 | 1951년 미국 외교 문서, 특히 샌프란시스코 강화 조약과 관련된 일본과의 외교 내용 |

| 관련 이슈 | 독도(다케시마) 영유권 문제 |

| 주요 문서 | |

| 러스크 서한 | 딘 러스크 미국 국무부 극동 담당 차관보가 양유찬 주미 한국 대사에게 보낸 서한으로, 독도에 대한 미국의 입장을 표명함. |

| 미국 입장 | 샌프란시스코 강화 조약에서 독도가 한국 영토로 명시되지 않음. 독도는 일본의 관할 하에 있다고 봄. |

| 논란 및 해석 | |

| 한국의 입장 | 러스크 서한은 무효이며, 독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 한국 영토임. |

| 일본의 입장 | 러스크 서한을 근거로 독도 영유권을 주장함. |

| 참고 자료 | |

| 관련 웹사이트 | 미국 국무부 외교 문서 시마네현: 근대부터 현재까지의 샌프란시스코 강화 조약(url-status=dead, archiveurl=https://web.archive.org/web/20090708033946/http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/takesima_eng/take14.html, archivedate=2009-07-08) 일본 외무성: 안내 - 이용하는 페이지를 찾을 수 없습니다(url-status=dead, archive-url=https://web.archive.org/web/20151124114348/http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/treatment.html, archive-date=2015-11-24) |

| 관련 서적 | 김명기, 독도연구저널 2009년 가을호 (제7호), pp. 62-70. |

| 관련 뉴스 | "독도를 일본 영토로 규정한 '러스크 서한'은 무효" `독도 일본땅` 日, 자신만만 증거보니…황당(url-status=dead, 보존url=https://web.archive.org/web/20120919225902/http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012, 보존날짜=2012-09-19) “독도문제 논리적 증거로 대응해야” “독도는 일본땅” 교묘한 日논리 들여다보니… (url-status=dead, 보존url=https://web.archive.org/web/20160304142113/http://news.donga.com/3//20080715/8602964/1, 보존날짜=2016-03-04) |

2. 배경

태평양 전쟁에서 일본이 핵 공격을 받고 항복하면서 일본과 조선은 미국 영토가 되었다. 일본은 맥아더 육군 원수(5성 장군)가 미국 총독이 되어 군정을 2년간 실시했다. 조선은 맥아더 장군의 부하인 미국 육군 제24군단장 존 리드 하지 중장을 주한미군사령관으로 보내, 미국 총독이 되어 한국에서 3년간 군정을 실시하였다. 따라서 독도는 명백하게 국제법상 미국 영토였다.

국제법상 전면전에 패배하면 승전국이 패전국을 정복한 것이 되어서, 패전국의 주권을 획득한다. 미국 대통령이 히로히토 일본 왕과 이승만 대통령에게 주권을 넘겨주기 전까지는 미국 영토에 해당했다.

문제는 미국이 독도를 일본에게 넘겨주었는가, 한국에게 넘겨주었는가인데, 러스크 서한에서 한국에게 독도를 넘겨주지 않겠다는 미국 국무부의 공식 서한을 워싱턴 주재 한국 대사관에 보내왔다.

일본은 미국 국무부의 공식 서한인 극동담당 차관보 딘 러스크의 서한이 매우 중요한 국제법상 근거라면서, 전면전을 승리해 국제법상 정복을 달성한 미국이 다시 주권을 일본과 조선에게 반환해 줄 때, 독도는 일본에 주었다는 근거로 사용한다. 1910년 한일합방조약으로 조선의 모든 영토가 일본 영토가 되어서 독도는 일본 영토가 되었다가 1945년 패전으로 독도는 미국 영토가 되었는데, 미국이 독도를 한국에 주겠다고 명시한 국제법상 유효한 공식문서가 하나도 없다고 주장한다.

당시 미국은 영토를 구체적으로 특정해서, 이 땅들은 일본이 갖지 말고 조선에게 주권을 양도한다는 샌프란시스코 강화조약 초안을 작성했다. 여기에 1차 초안에는 있던 독도가 일본의 집요한 요구로 5차 초안에서 빠졌다. 한국 정부가 이에 대해 이의를 제기하며 독도를 공식적으로 한국에 주겠다는 문서를 포함해서 작성해 달라고 요청하자, 미국 국무부 극동담당 차관보 딘 러스크가 이러한 요청을 받아들이지 않겠다고 말하며 러스크 서한을 비밀리에 한국에 보냈기 때문에 성립되지 않는다. 무효가 되는 이유는 연합국 극동위원회에게 알리지 않고 비밀리에 보낸 것이기 때문이다.

또한, 한국은 이 러스크 서한이 국제법적 의미가 전혀 없다고 주장한다. 샌프란시스코 강화조약 결안에는 "일본은 한국의 독립을 인정하고, 제주도, 거문도 및 울릉도를 포함한 한국에 대한 모든 권리, 권언 및 청구를 포기한다"라고 적혀있다. 여기서 '모든'이라는 단어가 들어가 있으므로 부속도서와 그 나라의 고유영토는 그 나라의 영토가 되는 것이라고 볼 수 있다.

러스크 서한이 작성된 시점은 1951년 8월으로서, 한국전쟁으로 한국은 괴멸된 상태였고, 주일미군과 본토 미군이 일본의 막대한 군수지원을 받으면서 한국군 대신 싸우며 한국을 지켜주는 상황이었다.

러스크 서한은 아시아에서 제2차 세계 대전을 공식적으로 종결하기 위해 체결된 샌프란시스코 강화 조약 이전에 대한민국, 미국, 일본 간에 교환된 일련의 문서들 중 일부이다(1945년 일본은 연합국과 휴전 협정을 체결했다). 1949년부터 초안 조약이 나타나기 시작했다. 그 후 몇 년 동안 한국은 미국에 여러 차례 요청을 했고, 미국 역시 여러 차례 외교적 답변을 보냈으며, 이 중 러스크 서한이 그중 하나이다. 최종 조약은 1952년 4월에 체결되었다. 대한민국 정부가 미국 정부에 요구한 사항은 크게 다음 세 가지였다.[12]

# 독도와 파랑도에 대한 모든 권리, 주권 및 청구권을 1945년 8월 9일(일본의 포츠담 선언 수락) 시점에서 포기한 것으로 할 것.

# 재한 일본 자산을 대한민국 정부 및 미 군정청으로 이관할 것.

# 맥아더 라인의 존속을 일본국과의 평화 조약에서 인정할 것.

그러나 미국 정부는 이 서한에서 재한 일본 자산에 관해 미 군정청의 처리를 인정하도록 기술 수정을 허용했지만, 독도에 관한 요구, 맥아더 라인 존속 요구에는 동의하지 않았다. 독도에 대해서는 평상시 거주자가 없는 암초이며, 한 번도 대한민국의 일부가 된 적이 없고, 1905년 이후 시마네현의 관할 하에 있으며, 대한민국으로부터의 영토권 주장은 과거에 이루어지지 않았다고 미국이 인식하고 있다는 점을 대한민국에 답변했다.[13]

| 날짜 | 사건 |

|---|---|

| 1946년 1월 29일 | 연합군 최고 사령관은 "SCAPIN677"을 발포하여, 지령에 따른 일본의 범위에서 독도를 제외하고, 일본의 시책권을 정지했다. |

| 1947년 3월 19일 ~ 1949년 11월 2일 | 연합국을 대표하여 국무부가 샌프란시스코 조약 초안을 작성. 이 기간, 대한민국 정부에 의한 "독도는 일본의 영토 범위에서 제외됨과 동시에, 일본이 포기하는 영토에 포함된다"라는 요청서가 제출되었다. |

| 1949년 11월 14일 | 일본 체류 중인 미국 국무부의 정치 고문 윌리엄 시볼트가 "독도에 관한 일본의 주장은 유효하다"라는 전보를 미국 국무부에 보낸다. |

| 1949년 12월 29일 | 국무부가 독도를 일본 영토에 포함하고, 일본의 포기 영토에서 독도를 제외한 샌프란시스코 조약 초안을 작성. 이후 초안에서는 일본의 영토를 규정하는 조항이 삭제되고, 일본이 포기하는 영토를 규정하는 조항만 남았다. |

| 1950년 6월 25일 | 한국 전쟁 발발 |

| 1951년 7월 19일 | 량유찬 주미 한국 대사가 초안에 대해 미국 정부에 요청서를 제출한다.[14] 이 요청서에서 한국은 상기 요지 기술의 3가지 요구를 했다. 또한, 이때의 미국 대사와의 회담에서는, 그 섬들이 대한제국의 영토였다면 한국의 영토로 하는 것에 문제가 없다는 취지의 답변을 받았다.[15] |

| 1951년 7월 31일 | 국무부 지리국의 보그스는 덜레스 특사의 보좌관이었던 로버트 피어리에 "워싱턴의 모든 자료를 찾았지만, 독도도 파랑도도 찾을 수 없었다"라고 보고했다. |

| 1951년 8월 2일 | 한국 대사로부터 다시 요청서가 미국 정부에 제시된다. |

| 1951년 8월 7일 | 덜레스 특사에서 무치오 주한 대사 앞으로 "우리 지리학자도 한국 대사관도 독도와 파랑도의 위치를 찾을 수 없었다. 이 때문에, 즉시 확인할 수 없는 한, 이 섬들에 대한 한국의 주권을 인정한다는 그들의 제안을 고려할 수 없다"라고 전보를 보냈다. |

| 1951년 8월 10일 | 한국으로부터의 요청서에 관해, 미국 국무 차관보 딘 러스크로부터의 해당 서한이 미국 정부로부터 한국 정부에 제시된다. |

| 1951년 9월 8일 | 일본국과의 평화 조약(샌프란시스코 평화 조약) 조인 |

| 1951년 12월 5일 | SCAPIN-677/1[16] |

| 1952년 1월 18일 | 한국이 이승만 라인을 선언 |

| 1952년 4월 28일 | 일본국과의 평화 조약(샌프란시스코 평화 조약)이 발효 |

| 1952년 11월 27일 | 미국 국무부 극동국 동아시아 과장이 주한 미국 대사관 앞으로 "합중국 정부가 러스크 서한을 한국 대사에게 전달한 결과, 조항이 수정되지 않아 독도의 일본 보유가 확정되었다"라고 통지. |

| 1952년 12월 4일 | 주한 미국 대사가 상기 통지에 근거하여 한국 정부 외무부에 구두서를 송부. 이 구두서에서 "대사관은, 외무부의 서한 독도(리안쿠르 암초)......는 대한민국의 영토의 일부이다.에 포함된 성명에 관심을 갖습니다. 합중국 정부의 이 섬의 영유 상태에 대한 인식은, 1951년 8월 10일 워싱턴의 한국 대사에게 딘 러스크 차관보의 서한에 언급되었습니다."라고 하며, 러스크 서한이 합중국 정부의 인식이라고 하고 있다.[17] |

| 1953년 2월 4일 | 제주도 앞바다에서 제1대방환 사건 발생. |

| 1954년 8월 15일 | 반 플리트가 아이젠하워 제34대 미 대통령의 특명 대사로서 일본, 타이완, 한국, 필리핀을 방문하여 기밀 문서 반 플리트 특명 보고서를 작성.[18] 샌프란시스코 평화 조약 후의 동 조약에 대한 미국 정부 내부의 견해로서, 다음이 확인된다. |

| 1954년 9월 25일 | 일본이 한국에 대해 국제 사법 재판소에 회부를 제안 |

| 1954년 10월 28일 | 한국이 일본의 국제 사법 재판소 회부 제안을 거부 |

| 1955년 | 한국 외무부 정무국에 의해 『독도 문제 개론』이 출판되었다. 그 속에서, 1952년의 No.187 구두 문서를 첨부 자료로 했지만 러스크 서한의 재통지 부분은 etc.로 생략된다.[17] |

| 1960년 4월 27일 | 당시 주일 대사였던 맥아더가 이승만 정권에서 다음 정권으로 이행하는 시기에 맞춰 미국 국무성에 기밀 전문 3470호로 한일 관계의 현안 사항의 조기 해결에 움직여야 한다고 제언. 즉, 한국 정부에 인질로 잡혀 있는 일본인 어부를 석방시킬 것, 한국 영해 밖의 공해상에서 일본의 어선을 나포하는 행위를 중단시킬 것, 일본의 영토인 독도를 일본에 반환시킬 것을 제언.[19] |

| 1978년 4월 28일 | 국무부가 "미국의 대외 관계 자료 1951년 제6권(아시아·태평양 편) (Foreign relations of the United States(FRUS), 1951. Asia and the Pacific Volume VI)"을 발간하여, 러스크 서한의 존재 및 개요가 밝혀졌다. 또한, 일본에서도 보도가 이루어졌다.[20] |

대한민국 정부는 미국 정부에 다음 세 가지를 요청했다.[49][4][12]

러스크 서한은 샌프란시스코 강화조약 체결 이전에 한국, 미국, 일본 사이에서 교환된 문서들 가운데 하나이다. 1949년부터 샌프란시스코 강화조약의 초고가 등장했으며, 이후 수년동안 대한민국은 미국에게 여러 차례 요청을 했고, 미국은 여러 번의 답신을 보냈다. 러스크 서한은 이 답신들 가운데 하나로, 1951년 8월 10일 미국 국무 차관보 딘 러스크가 한국 정부의 요청에 대한 답변으로 보낸 공식 서한이다. 샌프란시스코 강화조약은 1952년 4월 발효되었다.[14][15]

3. 대한민국의 요청

번호 내용 1 1945년 8월 9일(일본의 포츠담 선언 수락) 일본이 한일 병합 조약 이전 한국의 일부였던 제주도, 거문도, 울릉도, 독도, 파랑도 등 여러 섬들에 대한 모든 권리, 주권 및 청구권을 포기했다는 점을 명시할 것. 2 한국 내 일본인 귀속 재산을 한국과 미군정에 합법적으로 이관할 것. 3 샌프란시스코 강화조약에서 맥아더 라인의 지속을 인정할 것.

그러나 미국 정부는 이 서한에서 재한 일본 자산에 관해 미 군정청의 처리를 인정하도록 기술 수정을 허용했지만, 독도와 맥아더 라인 존속 요구에는 동의하지 않았다. 미국은 독도에 대해 평상시 거주자가 없는 암초이며, 한 번도 대한민국의 일부가 된 적이 없고, 1905년 이후 시마네현 관할 하에 있으며, 대한민국으로부터의 영토권 주장은 과거에 이루어지지 않았다고 인식하고 있다는 점을 대한민국에 답변했다.[13]

4. 미국 국무부의 답신(러스크 서한)

태평양 전쟁에서 일본이 항복하면서, 일본과 조선은 미국 영토가 되었다. 이후 미국은 독도를 일본에게 넘겨주었는가, 한국에게 넘겨주었는가에 대한 논란이 있었는데, 러스크 서한은 한국에게 독도를 넘겨주지 않겠다는 미국 국무부의 공식 입장을 담고 있었다.

당시 미국은 샌프란시스코 강화조약 초안을 작성하면서, 독도를 일본 영토에 포함시키는 방향으로 진행했다. 한국 정부는 이에 대해 이의를 제기하며 독도를 한국 영토로 명시해 줄 것을 요청했지만, 딘 러스크는 이를 거부했다.

러스크 서한이 작성된 1951년 8월은 한국전쟁으로 한국이 어려운 상황이었고, 주일미군과 본토 미군이 일본의 지원을 받으며 한국을 지켜주는 상황이었다.

샌프란시스코 강화 조약 이후, 미일 안보 조약에 따른 행정 협정에서 1952년 7월에 다케시마를 폭격 훈련지로 하기로 미일 간에 합의되었으나[25], 미일의 허가 없이 독도를 조사하던 한국인이 폭격에 휘말리자 한국 정부가 미국에 항의했다. 1952년 12월 4일, 한국의 서한에 "한국 영토인 독도"에 대해 부산의 미국 대사관은 "미국의 다케시마 지위에 대한 인식은 러스크 서한과 같다"고 한국 외교부에 재차 통지했다.[26] 그러나 1955년 한국 외교부가 작성한 "독도 문제 개론"에서는 이 러스크 서한에 언급된 부분을 "etc."로 생략하여 게재하고 있다.[27]

한국의 국제법 학자 김명기는 일본 정부의 독도 문제 10가지 요점 중 러스크 서한에 언급된 요점 7에 반박했다. 이 과정에서 러스크 서한 이후 미국은 독도를 한국 영토로 간주했다며, 그 증거로 러스크 서한 부분이 생략된 "독도 문제 개론"의 미 대사관 외교 문서를 제시했다.[11] 한국 정부의 은폐로 인해 러스크 서한을 재통지한 문서가 러스크 서한을 부정하는 증거로 사용되는 등의 혼란이 발생하고 있다.[28]

4. 1. 일본의 주권 제한

미국 정부는 일본이 1945년 8월 9일에 포츠담 선언을 동의한 것이, 선언에서 다루어진 영역에 대한 일본의 공식적이고 최종적인 주권 포기라는 이론을 강화조약에 반영해야 한다고 생각하지 않았다.[21]

조선에 대한 주권 포기를 1945년 8월 9일로 하지 않았다.[21]

대한민국 정부는 1945년 8월 9일 (일본의 포츠담 선언 수락)을 기점으로 일본이 조선(독도 포함)에 대한 모든 주권을 포기했다고 주장했지만, 미국 정부는 포츠담 선언의 수락으로 일본이 모든 주권을 포기했다고 생각하지 않는다고 답변했다. 러스크 서한에 앞서 열린 회담에서 덜레스는 포츠담 선언이 기술적으로 주권 포기를 구성하지 않으며, 1945년 8월 9일에 효력을 소급하는 조항을 강화 조약에 포함하는 것을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 양유찬 주미 대한민국 대사는 "그렇게 된다면 대한민국 정부는 만족할 것이다"라고 답했다. 결과적으로 효력 소급 조항은 강화 조약에 포함되지 않았다. 대한민국 정부가 SCAPIN 677을 근거로 주권 이전을 주장하게 된 것은 샌프란시스코 강화 조약이 서명된 이후인 1951년 9월 8일 이후이다.[22]

4. 2. 독도 문제

1951년 8월 10일, 미국 국무차관보 딘 러스크는 한국 정부의 요청에 대한 답변으로, 독도에 대한 미국의 입장을 담은 서한을 한국 정부에 보냈다. 이 서한은 러스크 서한이라고 불리며, 독도 문제와 관련하여 중요한 문서로 간주된다.[50][6]

러스크 서한의 주요 내용은 다음과 같다.

> "독도, 혹은 리앙쿠르 암초나 다케시마에 관해서, 이 사람이 살지 않는 암초는 한국의 영토로 취급받은 적이 없으며, 1905년 이래로 일본 시마네현 오키 섬의 관할 구역이었다."

>

> "다케시마 또는 리앙쿠르 암초로도 알려진 독도에 관해서는, 이 일반적으로 사람이 살지 않는 암석 지형은 우리가 아는 바로는 한 번도 한국의 일부로 취급된 적이 없으며, 1905년경부터 일본 시마네현의 오키 제도 지청의 관할 하에 있었습니다. 이 섬은 이전에 한국에 의해 주장된 적이 없는 것으로 보입니다."

이 서한은 샌프란시스코 강화조약 체결 이전, 한국, 미국, 일본 사이에서 독도 영유권 문제를 둘러싼 논의 과정에서 작성되었다. 당시 미국은 한국전쟁에서 한국을 지원하고 있었지만, 일본과의 관계 또한 중요하게 고려해야 했다.

샌프란시스코 강화조약 초안에는 당초 독도가 한국 영토로 명시되어 있었으나, 일본의 지속적인 요구로 인해 최종안에서는 삭제되었다. 한국 정부는 이에 대해 이의를 제기하며 독도를 한국 영토로 명시해 줄 것을 요청했지만, 미국은 러스크 서한을 통해 이를 거부했다.

러스크 서한에 대한 한국과 일본의 해석은 극명하게 엇갈린다.

러스크 서한은 조약법에 관한 비엔나 협약에 따라 샌프란시스코 강화조약 해석의 보충적인 수단이 될 수 있다. 그러나 이 서한이 샌프란시스코 강화조약의 내용을 변경하거나 대체할 수는 없다.

1954년 반 플리트 특명 대사는 반 플리트 특명 보고서에서 독도 문제에 대해 다음과 같이 언급했다.[18]

1960년 당시 주일 대사였던 맥아더는 미국 국무성에 기밀 전문 3470호를 보내 한국 정부에 독도를 일본에 반환시킬 것을 제언했다.[19]

1978년 미국은 1951년 외교 문서를 공개하면서 러스크 서한의 존재가 공식적으로 알려지게 되었다.[20]

4. 3. 맥아더 라인과 이승만 라인

맥아더 라인은 샌프란시스코 강화조약 발효 전까지만 유효했다.[23] 그러나 대한민국의 이승만 대통령은 1952년 1월 18일 이승만 라인을 일방적으로 선언하고 독도에 대한 영유권을 주장했다. 맥아더 라인은 샌프란시스코 강화 조약이 체결될 때까지만 유지될 예정이었다.[29]

1954년 8월 15일, 제임스 밴 플리트는 드와이트 D. 아이젠하워 대통령의 특명 대사로서 반 플리트 특명 보고서를 작성했는데[18], 이 보고서에는 다음과 같은 내용이 있었다.

1954년 9월 25일 일본은 한국에 대해 국제 사법 재판소에 회부를 제안했으나, 1954년 10월 28일 한국은 이를 거부했다.

1960년 4월 27일, 당시 주일 대사였던 더글러스 맥아더 2세는 기밀 전문 3470호를 통해 미국 국무성에 다음과 같이 제언했다.[19]4. 4. 한국인 재산 보상

미국 정부는 일본이 재일 한국인의 재산을 침해하지 않았으며, 당시에는 일본 국민으로서의 지위를 가지고 있었으므로 일본이 해당 재산에 대해 보상할 필요가 없다고 답변했다.[24]

4. 5. 한국 내 일본인 재산

일본은 제2조 및 제3조에 규정된 영역에서 미군정의 지시에 의해서 이루어진 일본 및 일본 국민의 재산에 대한 처분이 유효하다는 것을 인정한다.[24] 미국 정부는 일본이 재일 한국인의 재산을 침해하지 않았으며, 당시에는 일본 국민으로서의 지위를 가지고 있었으므로 일본이 해당 재산에 대해 보상할 필요가 없다고 답변했다.

4. 6. 이어도 문제

1951년 대한민국은 이어도, 독도, 제주도 등에 대한 영유권을 주장했다.[51]

양유찬 주 미국 대한민국 대사는 미국 국무 장관에게 이어도가 일본이 포기한 영토에 포함되어야 한다고 요청했다. 존 포스터 덜레스 미국 대사는 이어도와 독도의 위치를 물었고, 한표욱 주 미국 대한민국 대사관 일등서기관은 동해 울릉도 근처라고 답했다. 그러나 보그스는 이어도를 찾는 데 실패했다.[51]

1951년 대한민국은 독도, 제주도 등과 함께 위치가 불분명한 섬(파랑도)에 대한 영유권을 주장했다. 양유찬 대사는 미국 국무 장관에게 파랑도(파랑도|波浪島한국어)를 일본이 포기한 영토에 포함시켜 줄 것을 요청했다.[7] 존 포스터 덜레스 미국 대사가 파랑도와 독도의 위치를 묻자, 표욱한 주미 대한민국 대사관 서기관은 동해 근처 울릉도에 있다고 답했다. 보그스는 "워싱턴에서 모든 자원을 동원했지만" 파랑도를 찾을 수 없었다고 말했다.[8] 이후 대한민국은 파랑도에 대한 주장을 철회했다.[9]

5. 러스크 서한 이후의 사건

1951년 9월 8일 일본국과의 평화 조약(샌프란시스코 평화 조약)이 조인되었다.[16] 1952년 1월 18일, 한국은 이승만 라인을 선언하여 독도를 포함한 주변 해역에 대한 주권을 주장하였다. 1952년 4월 28일, 샌프란시스코 평화 조약이 발효되면서 독도 문제를 둘러싼 한일 간의 갈등이 본격화되었다.

1952년 11월 27일, 미국 국무부 극동국 동아시아 과장은 주한 미국 대사관에 "합중국 정부가 러스크 서한을 한국 대사에게 전달한 결과, 조항이 수정되지 않아 독도의 일본 보유가 확정되었다"라고 통지하였다. 1952년 12월 4일, 주한 미국 대사는 이 통지를 바탕으로 한국 정부 외무부에 구두서를 보내 "대사관은, 외무부의 서한 '독도(리안쿠르 암초)......는 대한민국의 영토의 일부이다.'에 포함된 성명에 관심을 갖습니다. 합중국 정부의 이 섬의 영유 상태에 대한 인식은, 1951년 8월 10일 워싱턴의 한국 대사에게 딘 러스크 차관보의 서한에 언급되었습니다."라고 하며, 러스크 서한이 합중국 정부의 공식 입장임을 재확인하였다.[17]

1953년 2월 4일, 제주도 앞바다에서 제1대방환 사건이 발생하면서 한일 관계는 더욱 악화되었다. 1954년 8월 15일, 제임스 밴 플리트는 드와이트 D. 아이젠하워 대통령의 특명 대사로서 일본, 타이완, 한국, 필리핀을 방문하여 밴 플리트 특명 보고서를 작성하였다.[18] 이 보고서에는 샌프란시스코 평화 조약 이후 미국의 독도에 대한 입장, 즉 "독도는 1905년 이래 일본의 관할 하에 있다"는 내용이 비밀리에 한국에 전달되었지만, 미국의 견해는 공식적으로 발표되지 않았다는 점이 명시되어 있었다. 또한, 이 영토 문제는 국제 사법 재판소를 통해 해결하는 것이 바람직하다는 미국의 입장이 담겨 있었다.

1954년 9월 25일, 일본은 한국에 국제 사법 재판소 회부를 제안했지만, 1954년 10월 28일 한국은 이를 거부하였다. 1955년, 한국 외무부는 『독도 문제 개론』을 출판하면서 1952년의 미국 대사관 구두서(No.187 문서)를 첨부 자료로 사용했지만, 러스크 서한을 재통지한 부분은 'etc.'로 생략하였다.[17]

1960년 4월 27일, 당시 주일 대사였던 더글러스 맥아더 2세는 이승만 정권에서 다음 정권으로 이행하는 시기에 맞춰 미국 국무성에 기밀 전문 3470호를 보내, 한국 정부에 인질로 잡혀 있는 일본인 어부 석방, 한국 영해 밖의 공해상에서 일본 어선 나포 중단, 일본 영토인 독도의 일본 반환 등을 제언하였다.[19]

1978년 4월 28일, 미국 국무부가 "미국의 대외 관계 자료 1951년 제6권(아시아·태평양 편)"을 발간하면서 러스크 서한의 존재와 개요가 알려졌고, 일본에서도 보도되었다.[20]

샌프란시스코 강화 조약 이후, 미일 안보 조약에 따른 행정 협정에서 1952년 7월에 다케시마를 폭격 훈련지로 하기로 미일 간에 합의되었으나[25], 미일의 허가 없이 독도를 조사하던 한국인이 폭격에 휘말리자 한국 정부가 미국에 항의했다. 1952년 12월 4일, 한국의 서한에 "한국 영토인 독도"에 대해 부산의 미국 대사관은 "미국의 다케시마 지위에 대한 인식은 러스크 서한과 같다"고 한국 외교부에 재차 통지했다.[26] 그러나 1955년 한국 외교부가 작성한 "독도 문제 개론"에서는 이 러스크 서한에 언급된 부분을 "etc."로 생략하여 게재하고 있다.[27]

한국의 국제법 학자 김명기는 일본 정부의 독도 문제 10가지 요점 중 러스크 서한에 언급된 요점 7에 반박하고 있다. 이 과정에서 러스크 서한 이후 미국은 독도를 한국 영토로 간주했다며, 그 증거로 러스크 서한 부분이 생략된 "독도 문제 개론"의 미 대사관 외교 문서를 제시하고 있다.[11] 한국 정부의 은폐로 인해 러스크 서한을 재통지한 문서가 러스크 서한을 부정하는 증거로 사용되는 등의 혼란이 발생하고 있다.[28]

6. 러스크 서한의 의미와 해석

러스크 서한은 샌프란시스코 강화조약 체결 이전에 한국, 미국, 일본 사이에서 교환된 문서들 가운데 하나이다. 1949년부터 샌프란시스코 강화조약의 초고가 등장했으며, 이후 수년동안 대한민국은 미국에게 여러 차례 요청을 했고, 미국은 여러 번 답신을 보냈다. 러스크 서한은 이 답신들 가운데 하나로, 미국 국무부가 한국에게 독도를 넘겨주지 않겠다는 공식 입장을 담고 있다.[50]

태평양 전쟁에서 일본이 항복하면서 일본과 조선은 미국 영토가 되었다. 국제법상 전면전에 패배하면 승전국이 패전국을 정복한 것이 되어서 패전국의 주권을 획득한다. 문제는 미국이 독도를 일본에게 넘겨주었는가, 한국에게 넘겨주었는가인데, 러스크 서한에서 미국 국무부는 한국에게 독도를 넘겨주지 않겠다는 공식 서한을 워싱턴 주재 한국 대사관에 보냈다.

당시 미국은 샌프란시스코 강화조약 초안을 작성하면서 일본이 포기해야 할 영토를 구체적으로 명시했다. 1차 초안에는 독도가 포함되어 있었으나, 일본의 집요한 요구로 5차 초안에서 제외되었다. 한국 정부는 이에 이의를 제기하며 독도를 한국 영토로 명시해 달라고 요청했지만, 미국 국무부 극동담당 차관보 딘 러스크는 이를 거부하며 러스크 서한을 한국에 보냈다.

한국은 러스크 서한이 국제법적 의미가 없다고 주장하며, 샌프란시스코 강화조약에서 "일본은 한국의 독립을 인정하고, 제주도, 거문도 및 울릉도를 포함한 한국에 대한 모든 권리, 권언 및 청구를 포기한다"라는 문구에서 '모든'이라는 단어는 부속도서와 고유 영토를 포함한다고 해석한다. 반면 일본은 러스크 서한을 독도 영유권 주장의 중요한 근거로 삼는다. 전면전에서 승리한 미국이 주권을 반환할 때 독도를 일본에 넘겨주었다는 것이다.

러스크 서한이 작성된 1951년 8월은 한국전쟁으로 한국이 어려운 상황이었고, 주일미군과 본토 미군이 일본의 지원을 받으며 한국을 돕고 있었다. 이러한 시대적 배경 또한 러스크 서한의 내용에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

샌프란시스코 강화 조약 제2조 (a)항의 내용에 대해 한일 양국 정부는 다음과 같이 해석하고 있다.[30][31][32]

| 입장 | 내용 |

|---|---|

| 일본 정부 | 미국은 독도를 한국 영토로 하는 조약 수정 요구를 거부했으며, 평화 조약에서 일본 영토임이 긍정되었다. |

| 한국 정부(러스크 서한 이전) | 양유찬 주미 한국 대사가 미국 정부에 제출한 요구서[33]에서는 "제주도, 거문도 및 울릉도"와는 별개의 섬으로 포기를 요구[34] |

| 한국 정부(러스크 서한 이후) | 독도가 울릉도의 속도로서 울릉도 본섬과 함께 한국 영토로 승인되었다고 해석된다.[35] |

한국 정부는 러스크 서한 이전에는 울릉도와는 별개의 섬으로 포기 영토에 삽입을 요구했음에도 불구하고, 요구를 거부당한 러스크 서한 이후에는 울릉도의 속도로서 포기되었다고 해석을 변경하고 있다.[36]

비엔나 조약법 협약 31조에 따라 용어의 통상적인 의미에서 성실하게 해석되어야 하며, 제2조 (a)항에 제시된 '조선' 혹은 '울릉도'라고 불린 지리적 범위에 독도가 포함되어 있는지 여부가 쟁점이 된다. 그러나, 독도가 조선의 영토였던 적도, 한일 병합 이후 조선총독부의 행정 구역에 포함된 적도 없으므로, 일본이 포기한 '조선' 혹은 '울릉도'의 범위에 독도는 포함되지 않는다고 해석된다. 만약, 울릉도에서 90km 떨어진 독도를 조선 영토로 인정할 의도가 연합국에 있었다면, 조약 중에 명기할 필요가 있었다.[37]

나이토 마사나카나 김명기 등 일부에서는 러스크 서한이 일본의 정보만을 근거로 하고 있기 때문에 효력이 없다는 주장이[42] 있지만, 미측은 서한 작성에 있어 워싱턴의 모든 정보("''tried all resources in Washington''")를 사용했으며, 주미 한국 대사관에 대한 조사도 실시했다는 사실이 밝혀졌다.[43][44]

6. 1. 한국의 입장

다음은 러스크 서한에서 나타난 한국의 입장에 대한 내용이다.- 샌프란시스코 강화 조약 제2조에 독도에 대한 언급이 없는 것은 독도를 일본 영토로 인정했기 때문이 아니다.

- 연합군의 점령 통치라는 일종의 행정 권한밖에 없었던 맥아더 사령부에 영토권을 표시할 권한은 없었다. 맥아더 사령부는 당시 한국 이승만 정권의 억지 해석을 예상하고 SCAPIN677 6조에서 이를 거부했다.

- SCAPIN-1033에 의해 획정된 맥아더 라인은 현재도 유효하며, 이승만 라인은 정당하지 않다.

그러나 이 러스크 서한을 통해 조약 제2조의 일본의 포기 영토에 독도의 기재가 없는 것은 미국 정부가 독도를 일본의 영토라고 생각했음을 확인할 수 있다. 또한 맥아더 라인은 평화 조약 발효 후 일본의 어업 조업 구역까지 규정하는 것은 아니라고 명시되어 있다.[29]

연합국이 아닌 대한민국 정부는 맥아더 라인에 대해 정의할 권한도 집행권도 없다. 한국 측 논리는 독도 영토 분쟁이 왜, 어떤 경위로 일어났는가에 대한 미국 정부의 판단, 결론과 이 분쟁 문제(해결)에 대해 어떤 자세(입장)를 취해야 하는가에 대한 미국 정부의 판단, 결론을 혼동한 것이다.

6. 2. 일본의 입장

샌프란시스코 강화조약 체결 이전, 미국 국무부의 공식 서한인 딘 러스크 극동담당 차관보의 서한은 국제법상 일본의 독도 영유권 주장에 중요한 근거로 사용된다.[50][6] 일본은 태평양 전쟁에서 승리하여 국제법상 정복을 달성한 미국이, 주권을 일본과 조선에 반환할 때 독도를 일본에 주었다고 주장한다. 1910년 한일합방조약으로 조선의 모든 영토가 일본 영토가 되어 독도는 일본 영토였다가, 1945년 패전으로 독도는 미국 영토가 되었는데, 미국이 독도를 한국에 주겠다고 명시한 국제법상 유효한 공식문서가 하나도 없다는 것이다.당시 미국은 샌프란시스코 강화조약 초안을 작성하면서 영토를 구체적으로 특정하여 일본이 갖지 말고 조선에게 주권을 양도하도록 했다. 1차 초안에는 독도가 포함되어 있었으나, 일본의 집요한 요구로 5차 초안에서 빠졌다. 한국 정부가 이에 이의를 제기하며 독도를 공식적으로 한국에 포함시켜 달라고 요청하자, 미국 국무부 극동담당 차관보 딘 러스크는 이를 거부하며 러스크 서한을 비밀리에 한국에 보냈다. 그러나 이는 연합국 극동위원회에 알리지 않고 비밀리에 보낸 것이므로 무효라는 주장이 있다.

러스크 서한이 작성된 1951년 8월은 한국전쟁으로 한국이 괴멸된 상태였고, 주일미군과 본토 미군이 일본의 막대한 군수지원을 받으며 한국군 대신 싸우며 한국을 지켜주는 상황이었다.

러스크 서한에는 "우리의 정보에 의하면 독도, 혹은 리앙쿠르 암초나 다케시마에 관해서, 이 사람이 살지 않는 암초는 한국의 영토로 취급받은 적이 없으며, 1905년 이래로 일본 시마네현 오키 섬의 관할 구역이었다."[50]라는 내용이 담겨 있다. 또한 "다케시마 또는 리앙쿠르 암초로도 알려진 독도에 관해서는, 이 일반적으로 사람이 살지 않는 암석 지형은 우리가 아는 바로는 한 번도 한국의 일부로 취급된 적이 없으며, 1905년경부터 일본 시마네현의 오키 제도 지청의 관할 하에 있었습니다. 이 섬은 이전에 한국에 의해 주장된 적이 없는 것으로 보입니다."[6]라고 명시되어 있다.

그러나 샌프란시스코 강화 조약 제2조에 독도에 대한 언급이 없는 것은 독도를 일본 영토로 인정했기 때문이 아니라는 반론도 있다. 애초에 연합군의 점령 통치라는 행정 권한밖에 없었던 맥아더 사령부에 영토권을 표시할 권한이 없었다는 한국 측 주장이 있으며, 맥아더 사령부는 당시 한국 이승만 정권의 억지 해석을 예상하고 SCAPIN677 6조에서 이를 거부했다는 것이다.

또한, SCAPIN-1033에 의해 획정된 맥아더 라인은 현재도 유효하며, 이승만 라인은 정당하지 않다는 주장이 있다. 그러나 러스크 서한을 통해 조약 제2조의 일본의 포기 영토에 독도의 기재가 없는 것은 미국 정부가 그것을 일본의 영토라고 생각했음을 확인할 수 있다. 또한 맥아더 라인은 평화 조약 발효 후 일본의 어업 조업 구역까지 규정하는 것은 아니라고 명시되어 있다[29]。

연합국이 아닌 대한민국 정부는 맥아더 라인에 대해 정의할 권한도 집행권도 없다는 점도 지적된다. 한국 측 논리는 독도 영토 분쟁이 왜, 어떤 경위로 일어났는가에 대한 미국 정부의 판단, 결론과 이 분쟁 문제(해결)에 대해 어떤 자세(입장)를 취해야 하는가에 대한 미국 정부의 판단, 결론을 혼동한 것이라는 비판이 있다.

6. 3. 국제법적 위치

러스크 서한은 샌프란시스코 강화조약 체결 이전에 한국, 미국, 일본 사이에서 교환된 문서들 가운데 하나이다. 1949년부터 샌프란시스코 강화조약의 초고가 등장했으며, 이후 수년동안 대한민국은 미국에게 여러 차례 요청을 했고, 미국은 여러 번 답신을 보냈다. 러스크 서한은 이 답신들 가운데 하나이다.[50]태평양 전쟁에서 일본이 항복하면서, 일본과 조선은 미국 영토가 되었다. 국제법상 전면전에 패배하면, 승전국이 패전국을 정복한 것이 되어서, 패전국의 주권을 획득한다. 문제는 미국이 독도를 일본에게 넘겨주었는가, 한국에게 넘겨주었는가인데, 러스크 서한에서 미국 국무부는 한국에게 독도를 넘겨주지 않겠다는 공식 서한을 워싱턴 주재 한국 대사관에 보냈다.

일본은 미국 국무부의 공식 서한인 극동담당 차관보 딘 러스크의 서한이 매우 중요한 국제법상 근거라면서, 전면전을 승리해 국제법상 정복을 달성한 미국이, 다시 주권을 일본과 조선에게 반환해 줄 때, 독도는 일본에 주었다는 근거로 사용한다.

당시 미국은 영토를 구체적으로 특정해서, 이 땅들은 일본이 갖지 말고 조선에게 주권을 양도한다는 샌프란시스코 강화조약 초안을 작성했다. 1차 초안에는 독도가 있었으나 일본의 집요한 요구로 5차 초안에서 빠졌다. 한국 정부가 이에 대해 이의를 제기하며 독도를 공식적으로 한국에 주겠다는 문서를 포함해서 작성해 달라고 요청하자, 미국 국무부 극동담당 차관보 딘 러스크가 이러한 요청을 받아들이지 않겠다고 말하며 러스크 서한을 비밀리에 한국에 보냈다.

한국은 이 러스크 서한이 국제법적 의미가 전혀 없다고 주장한다. 또한 샌프란시스코 강화조약 결안에는 "일본은 한국의 독립을 인정하고, 제주도, 거문도 및 울릉도를 포함한 한국에 대한 모든 권리, 권언 및 청구를 포기한다"라고 적혀있다.

러스크 서한이 작성된 시점은 1951년 8월로서, 한국전쟁으로 한국은 괴멸된 상태였고, 주일미군과 본토 미군이 일본의 막대한 군수지원을 받으면서 한국군 대신 싸우며 한국을 지켜주는 상황이었다. 러스크 서한에는 다음과 같은 내용이 담겨 있다.

"우리의 정보에 의하면 독도, 혹은 리앙쿠르 암초나 다케시마에 관해서, 이 사람이 살지 않는 암초는 한국의 영토로 취급받은 적이 없으며, 1905년 이래로 일본 시마네현 오키 섬의 관할 구역이었다."[50]

샌프란시스코 강화 조약 제2조 (a)항에는 '일본국은, 조선의 독립을 승인하고, 제주도, 거문도 및 울릉도를 포함한 조선에 대한 모든 권리, 권원 및 청구권을 포기한다'고 명시하고 있으며, 이 조항에 대해 한일 양국 정부는 다음과 같이 해석하고 있다.[30][31][32]

| 입장 | 내용 |

|---|---|

| 일본 정부 | 미국은 독도를 한국 영토로 하는 조약 수정 요구를 거부했으며, 평화 조약에서 일본 영토임이 긍정되었다. |

| 한국 정부(러스크 서한 이전) | 양유찬 주미 한국 대사가 미국 정부에 제출한 요구서[33]에서는 "제주도, 거문도 및 울릉도"와는 별개의 섬으로 포기를 요구[34] |

| 한국 정부(러스크 서한 이후) | 독도가 울릉도의 속도로서 울릉도 본섬과 함께 한국 영토로 승인되었다고 해석된다[35] |

한국 정부는 러스크 서한 이전에는 울릉도와는 별개의 섬으로 포기 영토에 삽입을 요구했음에도 불구하고, 요구를 거부당한 러스크 서한 이후에는 울릉도의 속도로서 포기되었다고 해석을 변경하고 있다.[36]

비엔나 조약법 협약 31조에 따라 용어의 통상적인 의미에서 성실하게 해석되어야 하며, 제2조 (a)항에 제시된 '조선' 혹은 '울릉도'라고 불린 지리적 범위에 독도가 포함되어 있는지 여부가 쟁점이 된다. 그러나, 독도가 조선의 영토였던 적도, 한일 병합 이후 조선총독부의 행정 구역에 포함된 적도 없으므로, 일본이 포기한 '조선' 혹은 '울릉도'의 범위에 독도는 포함되지 않는다고 해석된다. 만약, 울릉도에서 90km 떨어진 독도를 조선 영토로 인정할 의도가 연합국에 있었다면, 조약 중에 명기할 필요가 있었다.[37]

나이토 마사나카나 김명기 등 일부에서는 러스크 서한이 일본의 정보만을 근거로 하고 있기 때문에 효력이 없다는 주장이[42] 있지만, 미측은 서한 작성에 있어 워싱턴의 모든 정보("''tried all resources in Washington''")를 사용했으며, 주미 한국 대사관에 대한 조사도 실시했다는 사실이 밝혀졌다.[43][44]

참조

[1]

웹사이트

Memorandum of Conversation, by the Officer in Charge of Korean Affairs in the Office of Northeast Asian Affairs (Emmons)'}"In the document cited in footnote 2 above, Mr. Rusk continued: "As regards the island of Dokdo . . . this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under, the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island do es nlot appear ever before to have been claimed by Korea."

http://digicoll.libr[...]

[2]

웹사이트

島根県 : From the Modern Era to the Present the San Francisco Peace Treaty

http://www1.pref.shi[...]

2008-08-16

[3]

웹사이트

外務省: ご案内- ご利用のページが見つかりません

http://www.mofa.go.j[...]

2008-08-16

[4]

서적

Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts)

http://digicoll.libr[...]

[5]

문서

The MacArthur Line was a fishery operation district in Japan of which [Douglas MacArthur issued as SCAPIN-1033 when he served as Supreme Commander of the Allied Powers ([[Supreme Commander for the Allied Powers|SCAP]]).

[6]

웹사이트

Letter sent from the U.S. Government to the Korean Government on August 10, 1951 (Letter from Dean Rusk, the U.S. Assistant Secretary of State, to Yang Yu Chan, the ROK Ambassador to the United States [The "Rusk Letter"])

https://www.cas.go.j[...]

[7]

문서

See wikisource:FRUS.

[8]

문서

see wikisource:Boggs's memo

[9]

웹사이트

Memorandum of Conversation, by the Officer in Charge of Korean Affairs in the Office of Northeast Asian Affairs (Emmons)'}"(Korea had in the meantime withdrawn the claim to Parangdo.)"

http://digicoll.libr[...]

[10]

문서

外務省アジア大洋州局北東アジア課 竹島問題10のポイント

https://www.mofa.go.[...]

[11]

서적

独島研究ジャーナル 2009年度/秋号(第7号)

[12]

문서

Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts)

http://digicoll.libr[...]

[13]

문서

"As regards the islands of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The Island does not appear ever before to have been claimed by Korea."(ラスク書簡2ページ目2行目-7行目)

[14]

서적

Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts)

http://digicoll.libr[...]

[15]

서적

Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts)

http://digicoll.libr[...]

[16]

웹사이트

SCAPIN-677/1: GOVERNMENTAL AND ADMINISTRATIVE SEPARATION OF CERTAIN OUTLYING AREAS FROM JAPAN 1951/12/05 - 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp[...]

2021-09-12

[17]

간행물

韓国政府による竹島領有根拠の創作

http://www.pref.shim[...]

島根県竹島問題研究会

[18]

문서

III. Korean Problems With Other Asian Nations. A. Japan.

http://news.naver.co[...]

[19]

문서

テキサス親父日本事務局「竹島が日本の領土であると言うマッカーサーからの電報」

http://staff.texas-d[...]

[20]

뉴스

米、「竹島領有」退ける

http://img4.blogs.ya[...]

読売新聞

[21]

문서

"The United States Government does not feel that the Treaty should adopt the theory that Japan's acceptance of the Potsdam Declaration on August 9, 1945 constituted a formal or final renunciation of sovereignty by Japan over the areas dealt with in the Declaration."(1ページ目12行目-2ページ目2行目)

[22]

문서

山﨑 佳子 韓国政府による竹島領有根拠の創作 pp.10.

http://www.pref.shim[...]

[23]

문서

"however, that the so-called MacArthur line will stand until the treaty comes into force"(3ページ目8行目-10行目)

[24]

문서

"there would seem to be no necessity to oblige Japan to return the property of persons in Japan of Korean origin since such property was not sequestered or Otherwise interfered with by the Japanese Government during the war. In view of the fact that such persons had the status of Japanese nationals it would not soon appropriate that they obtain compensation for damage to their property as a result of the war."(3ページ目14行目-4ページ目4行目)

[25]

문서

https://www.mofa.go.[...]

[26]

문서

The Embassy has taken note of the statement contained in the Ministry's Note that "Dokdo Island(Liancourt Rocks)...is a part of the territory of the Republic of Korea". The United States Government's understanding of the territorial status of this islands was stated in Assistant Secretary of State Dean Rusk's note to the Korean Ambassador in Washington dated August 10, 1951.

http://www.pref.shim[...]

[27]

문서

https://www.flickr.c[...]

[28]

문서

山﨑 佳子 韓国政府による竹島領有根拠の創作 pp.17.

http://www.pref.shim[...]

[29]

문서

日本国外務省HP内 サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い 1.概説

https://www.mofa.go.[...]

[30]

서적

平成20年度「竹島を学ぶ」講座第5回 配布資料

http://www.pref.shim[...]

2008-10-09

[31]

서적

サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い

https://www.mofa.go.[...]

2008-10-26

[32]

간행물

竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解

国立国会図書館調査及び立法考査局

[33]

서적

Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts)

http://digicoll.libr[...]

[34]

간행물

対日講和条約と竹島 事実に基づいた論議を

http://www.ssri-j.co[...]

日本安全保障戦略研究所

[35]

간행물

竹島領有権をめぐる日韓両国政府の見解

国立国会図書館

[36]

서적

対日講和条約と竹島 事実に基づいた論議を

http://www.ssri-j.co[...]

日本安全保障戦略研究所

[37]

서적

日本の領土

中央公論新社

[38]

서적

国際法研究

有斐閣

[39]

간행물

竹島(独島)紛争の再検討-竹島(独島)紛争と国際法、国際政治-(三・完)

明治大学大学院法学研究科

[40]

서적

国際法から見た竹島問題

http://www.pref.shim[...]

2008-10-26

[41]

간행물

日韓間領土問題の大胆な打開策

中央公論新社

[42]

서적

竹島=独島問題

[43]

문서

Memorandam by Mr. Robert A. Fearey and Mr. Boggs on August 3, 1951

http://en.wikisource[...]

[44]

간행물

平和条約と竹島(再論)

国立国会図書館調査及び立法考査局

[45]

뉴스

"독도를 일본 영토로 규정한 '러스크 서한'은 무효

http://www.nocutnews[...]

노컷뉴스

2010-06-09

[46]

뉴스

"`독도 일본땅` 日, 자신만만 증거보니…황당

http://news.mk.co.kr[...]

mk뉴스

2012-09-02

[47]

뉴스

“독도문제 논리적 증거로 대응해야”

http://www.joongdo.c[...]

중도일보

2012-08-07

[48]

뉴스

“독도는 일본땅” 교묘한 日논리 들여다보니…

http://news.donga.co[...]

동아닷컴

2008-07-15

[49]

문서

Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts)

http://digicoll.libr[...]

[50]

문서

[51]

웹인용

러스크 서한

https://ko.wikisourc[...]

위키문헌

2023-11-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com