마리 비그만

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마리 비그만은 독일의 무용가이자 안무가로, 20세기 현대 무용의 선구자로 평가받는다. 1886년 하노버에서 태어나 1973년 사망했으며, 표현주의 무용을 통해 무용의 독립성을 확립하고 무용의 표현 영역을 확장하는 데 기여했다. 그녀는 루돌프 폰 라반에게 사사받았으며, 무용 학교를 설립하여 제자들을 양성했다. 비그만은 타악기와 가면을 활용하고, 전쟁, 죽음, 절망 등 어두운 주제를 다루면서도 인간 내면의 강인함을 표현하고자 했다. 그녀의 대표작으로는 '마녀의 춤', '생명의 7개의 춤' 등이 있으며, 미국과 한국 등지에 영향을 미쳤다. 그러나 나치 체제와의 협력 논란과 관련하여 비판도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 독일의 여자 무용가 - 발레스카 거트

발레스카 거트는 독일 출신의 무용가, 배우, 카바레 예술가로서, 표현주의 댄스와 다다이즘 예술에 참여하고 도발적인 댄스 공연을 선보였으며, 나치 정권의 탄압을 피해 망명 후 미국에서 카바레를 운영하고 영화에 출연하다 말년에 독일로 돌아와 영화계에 복귀했다. - 독일의 안무가 - 쿠르트 요스

쿠르트 요스는 독일의 무용가이자 안무가로, 루돌프 폰 라반에게 사사받고, 자신의 무용단 '디 노이에 탄츠뷔네'를 창단하여 유대인 작곡가 프리츠 코헨과 협력하여 작품 활동을 하였으며, 나치 독일의 탄압을 피해 망명 후에도 사회 비판적인 시각과 도덕적 주제를 다루는 작품으로 현대 무용에 영향을 미쳤다. - 독일의 안무가 - 파울라 리만

파울라 리만은 독일의 영화감독이자 배우로, 영화, 뮤직비디오, 광고 등 다양한 분야에서 활동하며 단편 영화 《엘라》로 맨해튼 국제 영화제 심사위원 특별상을 수상했고, 배우로서 《와일드 칙스》에서 멜라니 역을 맡아 운딘 어워드에서 수상했다. - 무용 교육자 - 마지 챔피언

마지 챔피언은 미국의 배우, 무용수, 안무가로서, 디즈니 애니메이션 댄스 모델 참여, 브로드웨이와 MGM 뮤지컬 영화 출연, '마지와 고워 챔피언 쇼'를 통한 대중적 인지도 획득, 에미상 수상 등 무용계와 연극계에 기여한 공로로 '디즈니 레전드 상' 등을 수상했다. - 무용 교육자 - 배윤정

배윤정은 안무가이자 前 서울종합예술실용학교 교수이며, Yama & Hotchicks를 결성하여 여러 걸그룹의 안무를 제작했고, Mnet 《PRODUCE 101》에 출연했으며, 2015년 대한민국 대중문화예술상 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다.

| 마리 비그만 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 본명 | Karoline Sophie Marie Wiegmann 카롤리네 조피 마리 비크만 |

| 출생 | 1886년 11월 13일 |

| 출생지 | 하노버, 프로이센 왕국 하노버 주 |

| 사망 | 1973년 9월 18일 |

| 사망지 | 서베를린, 서독 |

| 국적 | 독일 |

| 직업 | 무용가, 안무가 |

| 활동 기간 | 1913년 - 1961년 |

| 경력 | |

| 영향 | 루돌프 폰 라반 에밀 자크-달크로즈 |

| 제자 | 한야 홀름 이브 게티크 마가레테 발만 그레테 팔루카 마리아 뢰케 소레 슐란트 제시카 탄고 메흐멧 탄세르 아브라함 피자렉 프리츠 코르베르크 |

2. 생애

마리 비그만은 독일 표현주의 무용을 대표하는 무용가이자 안무가, 교육자이다. 그녀의 생애 주요 활동은 다음과 같다.

| 연도 | 주요 사건 | 비고 (장소/관련 인물 등) |

|---|---|---|

| 1886년 | 출생 | 독일 하노버 | ||

| 1910년 | 헬러라우 신체조 학교 입학 | 드레스덴 근교, 에밀 자크-달크로즈의 리듬 체조 학습 시작 | ||

| 1913년 | 루돌프 폰 라반에게 지도 받기 시작 | 스위스 몬테 베리타, 현대 무용의 이론적 토대 마련 | ||

| 1920년 | "마리 비그만 무용 학교" 개교 | 드레스덴, 표현주의 무용 교육의 중심지가 됨 | ||

| 1925년 | UFA 제작 영화 "미와 힘으로 가는 길" 출연 | 문화 영화 참여 | ||

| 1930년 | 미국 순회 공연 시작 | 국제적 명성 획득 | ||

| 1931년 | 뉴욕에 분교 설립 | 제자 한야 홀름이 운영, 미국 현대 무용에 영향 | ||

| 1936년 | 베를린 올림픽 축전에서 무용극 "사자의 탄식" 공연 | 나치 정권 하에서의 활동 | ||

| 1942년 | 드레스덴 학교 폐쇄, 라이프치히에서 교육 활동 지속 | 제2차 세계 대전의 영향 | ||

| 1950년 | 서베를린에 스튜디오 개설 및 활동 재개 | 전후 활동 재개 | ||

| 1973년 | 사망 | 서베를린 |

2. 1. 초기 생애 (1886-1913)

카롤리네 조피 마리 비그만은 1886년 프로이센 왕국 하노버 주 하노버에서 자전거 판매상의 딸로 태어났다. 과거 하노버 왕국의 군주가 잉글랜드의 왕을 겸했던 역사적 배경과 벨프 가문의 자부심 속에서 '마리'라는 이름으로 불렸다.어린 시절을 하노버, 영국, 네덜란드, 스위스 로잔 등지에서 보냈다. 비그만은 에밀 자크-달크로즈의 제자들이 공연하는 것을 보고 비교적 늦은 나이에 무용에 입문했다. 달크로즈는 솔페주, 즉흥, 그리고 독자적인 동작 체계인 달크로즈 리듬 체조를 통해 음악에 접근하는 방식을 가르쳤다.[2]

1910년부터 1911년까지 헬러라우에서 에밀 자크-달크로즈와 수잔 페로테에게 리듬 체조를 배웠으나, 음악에 비해 춤을 부차적으로 여기는 방식에 예술적 한계를 느꼈다. 그녀는 음악과 독립적인, 순수한 신체 표현을 위한 움직임을 찾고자 했다. 이 시기 로마와 베를린에 머물렀으며, 그레테 비젠탈의 단독 공연에서도 중요한 영향을 받았다.[3]

1913년, 독일-덴마크 표현주의 화가 에밀 놀데의 조언에 따라 스위스 티치노 주의 몬테 베리타에 위치한 루돌프 폰 라반 예술학교(''Schule für Kunst'')에 입학했다. 현대 표현주의 무용의 발전에 큰 영향을 미친 라반의 여름 강좌에 등록하여 그의 기법을 배우기 시작했다.[4] 라반의 지도 아래, 비그만은 확장과 수축, 당기기와 밀기와 같은 움직임의 근본적인 대비를 기반으로 한 기법을 탐구하기 시작했다.

2. 2. 무용가로서의 성장 (1913-1920)

1913년, 독일-덴마크 표현주의 화가 에밀 놀데의 조언에 따라, 그녀는 스위스 티치노 주의 몬테 베리타에 있는 루돌프 폰 라반 예술학교(''Schule für Kunst'')에 입학했다.[4] 라반은 현대 표현 무용 발전에 상당한 영향을 미친 인물이었다. 비그만은 라반의 지도 아래 움직임의 대비, 즉 확장과 수축, 당기기와 밀기를 기반으로 한 기법을 연구했다. 그녀는 1919년까지 스위스 여름 학기와 뮌헨 겨울 학기를 통해 라반 학교에서 공부를 계속했다.[5]

뮌헨에서 비그만은 ''마녀의 춤 I'', ''렌토'', ''엘프의 춤''을 선보이며 처음으로 대중 앞에서 춤을 추었다. 제1차 세계 대전 동안 그녀는 라반의 조수로 스위스에 머물면서 취리히와 아스코나에서 학생들을 가르쳤다.[3] 1917년 비그만은 취리히에서 ''우리 귀부인의 무용수'', ''희생'', ''사원 춤'', ''우상 숭배'' 및 요하네스 브람스의 곡에 맞춘 네 개의 헝가리 춤을 포함한 세 가지 다른 프로그램을 선보였다. 1918년, 비그만은 신경쇠약을 겪었다.[6] 비그만은 1919년 취리히에서 이 프로그램을 다시 공연했고, 이후 독일 함부르크와 드레스덴에서도 공연하여 큰 성공을 거두었다.

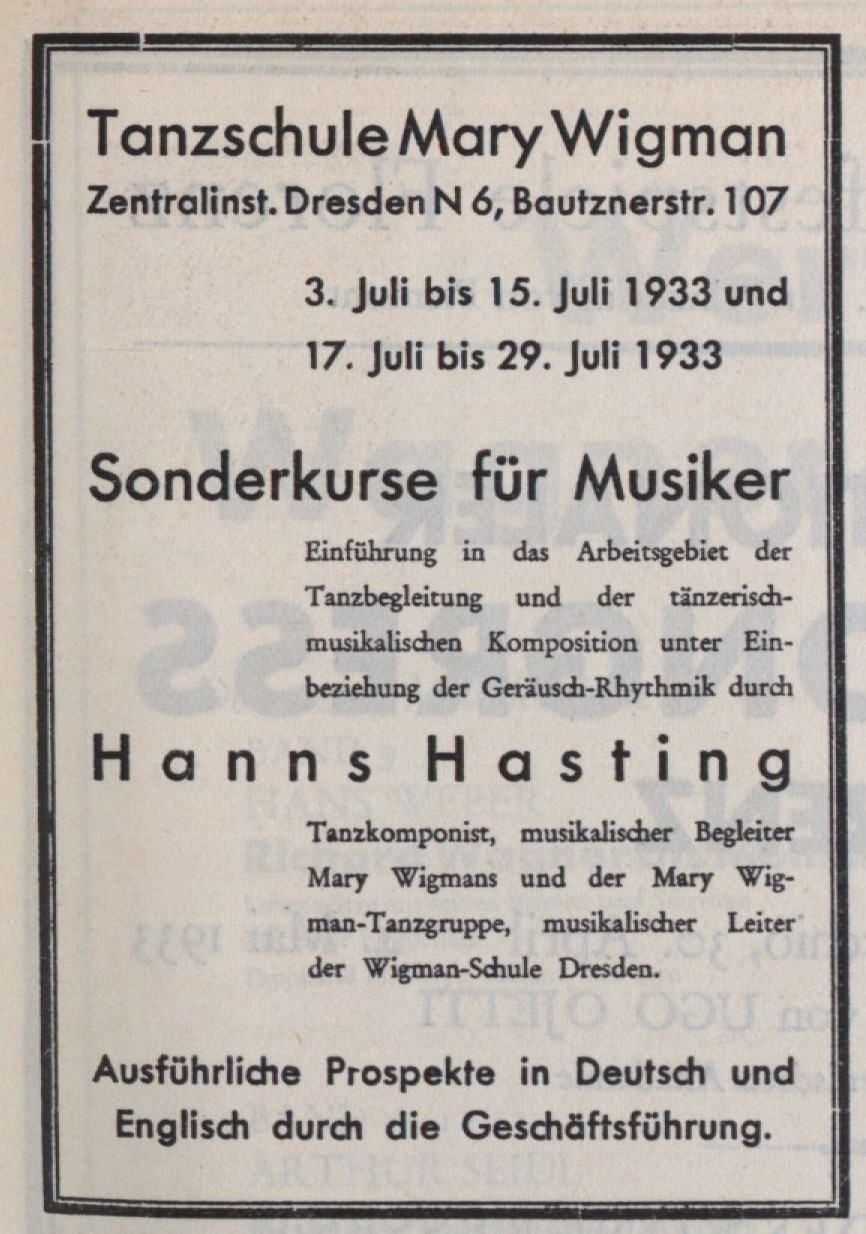

1920년, 비그만은 드레스덴 작센 주립 오페라의 발레 마스터 직을 제안받았지만, 임명을 기다리는 동안 드레스덴에서 무용 수업을 시작한 후 그 자리가 다른 사람에게 돌아갔음을 알게 되었다.[7][8] 같은 해 비그만은 조수 베르타 트럼피와 함께 드레스덴의 ''Bautzner Strasse''에 현대 무용 학교를 열었다.[8][9] 이 시기 그녀는 ''밤의 춤'', ''유령'', ''비전'' (모두 1920년)과 같은 새로운 솔로 댄스를 창작했다.

2. 3. 드레스덴 시기 (1920-1942)

1920년, 비그만은 드레스덴 작센 주립 오페라의 발레 마스터 직을 제안받았으나, 임명을 기다리는 동안 호텔에서 무용 수업을 시작했고 그 사이 해당 직책은 다른 사람에게 돌아갔다.[7][8] 같은 해, 비그만은 조수 베르타 트럼피와 함께 드레스덴의 ''Bautzner Strasse''에 자신의 현대 무용 학교를 열었다.[8][9] 이 시기 비그만은 드레스덴의 활발한 예술계와 교류했으며, 특히 독일 표현주의 화가 에른스트 루트비히 키르히너와 같은 인물들과 관계를 맺었다. 그녀의 학교는 기존의 팔루카 무용 학교 등과 경쟁 관계에 놓이기도 했다.[9]1921년부터 비그만은 자신의 무용단을 이끌고 첫 공연을 시작했다. 그녀는 끊임없이 새로운 솔로 댄스와 그룹 댄스를 창작했다. 주요 솔로 작품으로는 ''밤의 춤'', ''유령'', ''비전'' (모두 1920년), ''춤 리듬 I과 II'', ''침묵의 춤'' (모두 1920–23년), ''저녁의 춤'' (1924년), ''비전'' (1925년), ''밝은 진동'' (1927년), ''진동하는 풍경'' (1929년), ''제물'' (1931년) 등이 있다. 그룹 댄스로는 ''축하 I'' (1921년), ''생명의 일곱 춤'' (1921년), ''춤 드라마의 장면'' (1923/24년), ''공간의 노래'' (1926년), ''축하 II'' (1927/28년), ''길'' (1932년) 등이 대표적이다. 1920년대 비그만은 음악으로부터 독립된 자유로운 춤을 추구하는 운동의 상징적인 인물이 되었다. 그녀는 자신을 위해 특별히 작곡되지 않은 음악에 맞춰 춤추는 경우가 드물었고, 주로 징이나 드럼 반주, 때로는 음악 없이 춤을 추어 지식인들 사이에서 특히 주목받았다.

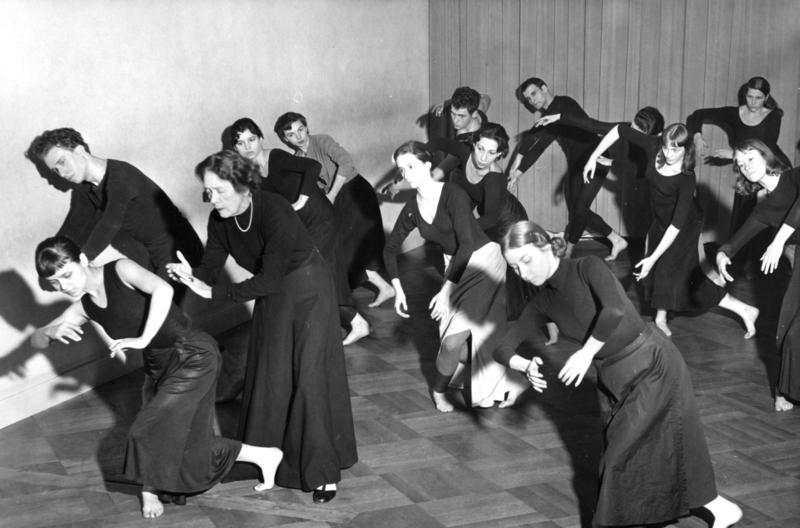

비그만의 학교는 빠르게 성장하여 1927년에는 드레스덴에서만 360명의 학생을 가르쳤다. 또한 베를린, 프랑크푸르트, 라이프치히 등 독일 주요 도시와 1931년 한야 홀름이 설립한 뉴욕 지부를 포함하여 총 1,200명 이상의 학생이 그녀의 제자들에게 교육받았다.[7] 지멘스의 관리자였던 한스 벤케르트는 1930년부터 1941년까지 비그만의 파트너로서 학교 운영을 도왔다. 그녀의 가장 유명한 남자 제자는 하랄트 크로이츠베르크였으며, 이외에도 그레트 팔루카, 한야 홀름, 이본 게오르기, 마르게리타 발만 등 많은 유명 무용가들을 배출했다.[10]

비그만은 자신의 실내 무용단과 함께 독일 및 인접 국가로 순회공연을 다녔다. 1928년에는 런던에서, 1930년에는 미국에서 처음 공연하며 국제적인 명성을 얻기 시작했다. 이후 1931년과 1933년에도 미국 투어를 성공적으로 마쳤다. 그녀의 미국 활동은 제자 한야 홀름을 통해 이어졌고, 1930년대 뉴 댄스 그룹 등 미국 현대 무용계에 영향을 미쳤다.[11][12] 1930년에는 뮌헨 무용가 회의에서 제1차 세계 대전 희생자들을 추모하는 알베르트 탈호프의 합창 작품 ''죽음의 기념비''의 안무를 맡아 직접 춤을 추기도 했다.

1933년 나치당이 집권하면서 비그만의 학교는 즉각적인 영향을 받았다. 인종 차별 법률인 '독일 학교 및 대학교의 인종적 과밀에 대한 새로운 법률'으로 인해 학교 내 "아리아인이 아닌 학생" 비율이 5%로 제한되었으나, 비그만은 초기에 면제를 받았다.[13] 그럼에도 불구하고 유대계 제자였던 루스 아브라모비치 소렐, 폴라 니렌스카 등 많은 이들이 망명을 강요당했다. 비그만은 1933년 독일 문화 투사 연맹에 가입하고, 1933-34년에는 나치 교사 연맹의 지역 그룹 리더를 맡기도 했으나, 개인 일기에는 회의에 대한 혐오감을 기록했다. 1935년과 1937년에는 "유대인에 대한 우호적인 태도"로 비난받기도 했다. 이 시기에도 ''운명의 노래''(1935)와 ''가을 춤''(1937)과 같은 솔로 작품을 발표했다.

나치 정권 하에서 표현주의 무용은 종종 비판의 대상이 되었으나, 비그만의 무용(독: Ausdruckstanz)은 때로 나치 이념을 선전하는 수단으로 활용되기도 했다.[14] 비그만 학교는 나치가 인정한 "독일 예술 무용의 4개 모델 학교" 중 하나로 지정되기도 했다. 일부 연구자들은 비그만의 활동이 나치의 '민족 공동체'(독: Volksgemeinschaft) 건설과 파시스트적 이상에 부합하거나 이용되었다고 분석한다.[15] 1936년, 비그만은 베를린 올림픽 개막식 행사의 일환으로 80명의 무용수와 함께 대규모 무용극 ''토텐클라게''(Totenklage, 사자의 탄식)를 안무하고 공연했다.

1942년, 제2차 세계 대전의 영향 속에서 비그만은 드레스덴의 학교를 매각했다. 이후 라이프치히 음악 및 연극 대학교 무용과의 객원 강사로 초빙되어 교육 활동을 이어갔다. 같은 해, 그녀는 ''작별과 감사''(Abschied und Dank)를 공연하며 솔로 무용수로서의 마지막 무대를 가졌다.

2. 4. 제2차 세계 대전 이후 (1942-1973)

1942년 제2차 세계 대전의 영향으로 드레스덴에 있던 "마리 비그만 무용 학교"는 문을 닫게 되었고, 비그만은 라이프치히로 옮겨 교육 활동을 계속했다.

1945년 이후 비그만은 라이프치히에서 다시 학교를 시작했다. 1947년에는 라이프치히 오페라에서 제자들과 함께 글루크의 오페라 ''오르페오와 에우리디케''를 공연하여 큰 반향을 일으켰다. 1949년 비그만은 서베를린에 정착하여 새로운 표현주의 무용 학교인 마리 비그만 스튜디오(Mary Wigman Studio)를 설립하고 이곳을 중심으로 활동했다.

그녀의 업적을 인정받아 1954년에는 만하임시 쉴러상을 수상했으며, 1957년에는 독일 연방 공화국 공로 훈장 대십자장을 받았다. 1967년 서베를린의 스튜디오 운영을 중단하고, 이후 국내외에서 강연 활동에 전념했다.

마리 비그만은 1973년에 사망했다. 그녀의 유골함은 그 해 11월 14일 독일 에센의 오스트프리트호프(Ostfriedhof) 공동묘지 내 비그만 가문의 묘역에 안치되었다.

3. 비그만의 예술

마리 비그만의 예술은 1923년경부터 본격적으로 주목받기 시작했다. 그 이전에는 독일 순회 공연에서 비난과 조롱을 받기도 했으나, 드레스덴에서 초기 대표작 <동양풍의 4개 무용>을 발표하며 점차 인정받게 되었다. 그녀의 춤은 내적 경험의 강렬한 표현을 중시하는 표현주의적 성격을 띠었으며, 이는 우아함과 같은 전통적 미의 기준을 내세운 고전 발레와는 명확히 구분되었다. 비그만은 기쁨뿐 아니라 슬픔, 고통, 두려움 등 인간의 어두운 감정까지도 무용의 영역으로 끌어들였다.

비그만 예술의 중요한 특징 중 하나는 음악과 무용의 관계에 대한 새로운 접근이었다. 그녀는 무용이 음악에 종속되는 것에서 벗어나고자 '''무음악 무용'''(無音樂舞踊)이라는 이상을 추구했다. 초기에는 타악기나 단순한 피아노 반주를 사용하거나(<묘표(墓標)>, 1930), 무용과 음악을 동시에 창작하는 방식을 시도했으며, 궁극적으로는 음악 없이 오직 움직임만으로 이루어진 춤을 선보이며 무용을 순수 예술의 경지로 끌어올리고자 했다.

1933년 나치당 집권 이후, 비그만의 활동은 시대적 상황과 복잡한 관계를 맺게 되었다. 그녀의 학교는 초기에는 제한적으로 유대인 학생을 받아들였으나[13], 점차 나치의 인종 정책으로 인해 루스 아브라모비치 소렐, 폴라 니렌스카 등 많은 학생과 동료들이 망명길에 올랐다. 비그만 자신도 "유대인에 대한 우호적 태도"로 비난받기도 했지만, 동시에 독일 문화 투사 연맹에 가입하고 나치 교사 연맹의 지역 그룹 리더십을 맡는 등 체제와 일정 부분 타협하는 모습을 보이기도 했다. 그러나 일기에는 나치 관련 회의에 대해 "역겹다!"고 적기도 했다. 나치 정권 하에서도 ''운명의 노래''(1935), ''가을 춤''(1937) 등의 솔로 작품과 1936년 하계 올림픽 개막식 공연 ''토텐클라게''(Totenklage, 1936) 등을 안무했다.

나치 시대 비그만의 춤은 아우스드루크스탄츠(Ausdruckstanz, 표현 무용)로서 독일적 신체 움직임을 구현하고 나치 이념을 선전하는 수단으로 이용될 수 있다는 시각도 존재한다.[14] 칸트(Marion Kant)는 비그만의 춤 스타일이 나치 이념 전파 수단이 되었다고 분석했으며, 매닝(Susan Manning)은 비그만이 강조한 '춤 공동체'(Tanzgemeinschaft) 개념이 나치의 '민족 공동체'(Volksgemeinschaft) 이데올로기와 연결될 수 있다고 지적한다.[15] 비그만이 나치즘에 대해 가졌던 개인적인 태도와는 별개로, 그녀의 예술 활동이 결과적으로 나치의 문화 정책에 일정 부분 부합하거나 이용된 측면이 있다는 비판적인 평가가 제기된다.

1942년 비그만은 드레스덴 학교를 매각하고 라이프치히 음악 및 연극 대학교에서 객원 강사로 활동했으며, 같은 해 마지막 솔로 공연 ''작별과 감사''(Abschied und Dank)를 선보였다. 그녀가 설립한 무용 학교는 루돌프 폰 라반과 에밀 자크-달크로즈의 이론을 바탕으로 현대 무용의 발전에 기여했으며, 한야 홀름, 그레트 팔루카, 막스 터피스, 마르가레테 발만 등 여러 유명 무용가들을 배출했다. 또한 인도, 태국, 아프리카, 중국 등 비서구 문화권의 악기(피리, 벨, 징, 북 등)나 가면을 사용하는 등 다양한 실험을 통해 독창적인 예술 세계를 구축했다.

3. 1. 표현주의 무용

마리 비그만의 무용은 내적 경험과 그 강렬한 표현에 중점을 둔 표현주의 무용으로 정의된다. 이는 형식적인 아름다움이나 우아함을 중시하는 고전 발레의 전통적인 미적 관념과는 뚜렷한 대조를 이룬다. 비그만은 인간 감정의 스펙트럼을 넓혀, 기쁨과 같은 긍정적 감정뿐만 아니라 슬픔, 고통, 두려움, 전율과 같은 어둡고 강렬한 감정까지도 무용 예술의 중요한 표현 대상으로 삼았다.[2] 그녀는 인생의 추한 면까지도 외면하지 않고 새로운 시각으로 탐구하고자 했다.비그만은 비교적 늦은 나이에 무용가의 길을 걷기 시작했다. 에밀 자크-달크로즈의 제자들이 공연하는 것을 보고 영감을 받아, 1910년부터 1911년까지 헬러라우에서 달크로즈와 수잔 페로테에게 달크로즈 리듬 체조를 배웠다. 그러나 달크로즈의 접근법이 음악을 중심으로 하고 춤을 부차적인 요소로 취급하는 것에 한계를 느끼고, 음악으로부터 독립된 순수한 신체 움직임을 통한 표현 가능성을 모색하기 시작했다.[2][3]

1913년, 독일 표현주의 화가 에밀 놀데의 조언을 받아 스위스 티치노 주 몬테 베리타에 있는 루돌프 폰 라반 예술학교(''Schule für Kunst'')에 입학했다. 라반은 현대 표현 무용의 발전에 지대한 영향을 미친 인물로, 비그만은 그의 지도를 받으며 확장과 수축, 당기기와 밀기와 같은 움직임의 근본적인 대비를 탐구하며 자신만의 무용 기법을 발전시켰다.[4] 그녀는 1919년까지 라반 학교와의 인연을 이어갔다.[5]

비그만의 독창적인 예술 세계가 대중의 주목을 받고 본격적으로 인정받기 시작한 것은 1923년 무렵부터였다. 그 이전, 예컨대 1919년부터 1920년에 걸쳐 독일 여러 도시에서 순회공연을 했을 때는 비난과 조롱을 받기도 하는 등 어려움을 겪었다. 그녀의 초기 대표작으로 꼽히는 <동양풍의 4개 무용>을 드레스덴에서 발표하면서 비로소 예술성을 인정받기 시작했다.

비그만의 표현주의 무용은 음악과의 전통적인 관계에서 벗어나고자 했다. 그녀는 기존에 작곡된 음악보다는 자신의 춤을 위해 특별히 만들어지거나 선택된 소리를 선호했으며, 종종 징이나 북과 같은 타악기만을 반주로 사용하거나 때로는 완전한 침묵 속에서 춤을 추기도 했다. 이러한 시도는 당시 지식인 사회에서 큰 반향을 일으켰다. 또한, 인도, 태국, 아프리카, 중국 등 비서구 문화권의 악기(피리, 벨, 징, 북 등)를 과감하게 도입했으며, 가면을 사용하는 것도 특징 중 하나였다. 가면의 사용은 비서구적이고 원시적인 모티프에서 영감을 받은 것으로, 무아지경의 상태나 인간 내면의 원초적인 모습을 표현하는 데 효과적으로 활용되었다.

그녀는 ''밤의 춤'', ''유령'', ''비전'' (모두 1920년), ''저녁의 춤'' (1924년), ''밝은 진동'' (1927년), ''제물'' (1931년) 등 수많은 솔로 작품과 ''생명의 일곱 춤'' (1921년), ''춤 드라마의 장면'' (1923/24년), ''공간의 노래'' (1926년) 등 다수의 그룹 작품을 안무했다. 1930년 뮌헨에서 열린 무용가 회의에서는 알베르트 탈호프가 제1차 세계 대전의 희생자들을 추모하기 위해 쓴 합창 작품 ''죽음의 기념비''의 안무를 맡아 직접 무대에 오르기도 했다.

비그만의 무용 철학과 교육 방식은 루돌프 폰 라반의 이론(특히 무용 기보법)과 에밀 자크-달크로즈의 이론(특히 리듬 교육)을 창조적으로 융합한 결과물이었다. 무용 기보법의 도입은 춤 동작을 체계적으로 기록하고 전수하는 것을 가능하게 했으며, 이는 "누구나 춤을 출 수 있다"는 믿음을 확산시키는 데 기여했다. 또한 솔로 댄스 중심에서 그룹 댄스로의 발전을 촉진했으며, 서구 무용계의 주류였던 발레에 대한 저항 운동의 성격을 띠며 현대 무용의 지평을 넓히는 데 중요한 역할을 했다.

3. 2. 무음악 무용

마리 비그만은 음악과 무용의 관계를 중요한 문제로 다루었다. 기존에 무용이 음악에 종속되는 경향에서 벗어나고자 하는 시도는 이전에도 있었지만, 비그만은 '''무음악 무용'''(無音樂舞踊)이라는 이상을 실현하며 이 문제를 본격적으로 해결하고자 했다.그녀는 우선 기존 음악 사용을 지양하고, 타악기만 사용하거나 단순한 피아노 연주에 맞춰 무용을 창작하는 실험을 했다. 1930년에 상연된 <묘표(墓標)>는 타악기만으로 구성된 오케스트라를 음악으로 삼은 대표적인 예시다. 이후 무용을 먼저 창작하고 나중에 작곡을 의뢰하는 방식도 시도했지만, 결국 무용과 음악을 동시에 창작하는 방법을 선택했다.

이러한 실험과 발전을 통해 비그만은 최종적으로 무음악 무용을 실현했다. 이를 통해 그녀는 무용을 음악이나 다른 요소에 의존하는 종합예술의 일부가 아니라, 그 자체로 독립적인 순수 예술의 영역으로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 그녀의 작품에서는 타악기를 적극적으로 사용하여 춤 동작 사이의 침묵을 강조하기도 했는데, 이는 에밀 자크-달크로즈 학교 시절 음악에 비해 무용이 부차적으로 취급되는 것에 불만을 느꼈던 경험과도 연결된다.[2]

3. 3. 비서구적 요소의 도입

마리 비그만의 춤은 월드 뮤직의 요소를 받아들이고, 비서구 문화권의 악기들을 적극적으로 활용한 점이 특징이다.[4] 예를 들어 인도, 태국, 아프리카, 중국 등지의 피리나 종, 징, 드럼과 같은 다양한 타악기를 사용하였다.[4] 특히 타악기는 춤 동작 사이의 침묵과 강한 대조를 이루며 극적인 효과를 높이는 데 중요한 역할을 했다.또한 비그만은 작품에서 가면을 자주 사용했는데, 이는 비서구 문화나 부족 사회의 춤에서 영감을 받은 것이다.[20] 가면의 사용은 때로는 자아를 잊은 듯한 격렬하고 혼란스러운 움직임과 결합되어 원시적이면서도 신비로운 분위기를 연출하는 데 기여했다.

4. 작품 세계

마리 비그만의 무용은 내면의 경험을 강렬하게 표현하는 표현주의적 특징을 지닌다. 이는 형식미를 중시하는 고전 발레와 달리, 삶의 다양한 모습, 즉 기쁨뿐만 아니라 슬픔, 고통, 두려움과 같은 감정까지도 무용 예술의 영역으로 끌어들였다.[3] 초기에는 개인의 내면과 감정에 집중한 솔로 작품을 주로 선보였다. 1914년 뮌헨에서의 첫 공개 공연에서는 이후 그녀의 대표작 중 하나가 된 ''마녀의 춤''(''Hexentanz'')의 초기 버전을 포함한 작품들을 발표했다.[16] 이후 ''밤의 춤'', ''유령'', ''비전'' (모두 1920년), ''춤 리듬 I과 II'', ''침묵의 춤'' (모두 1920–23년), ''저녁의 춤'' (1924년), ''밝은 진동'' (1927년), ''진동하는 풍경'' (1929년), ''제물''(''Opfer'') (1931년) 등 다수의 솔로 작품을 창작했다.

점차 비그만은 그룹 댄스로 영역을 확장하여 사회적, 역사적 주제를 다루기 시작했다. 1918년 신경쇠약에서 회복하며 첫 그룹 안무작인 ''생명의 일곱 춤''(''Die sieben Tänze des Lebens'')을 구상했고, 이는 1921년에 초연되었다.[18] 이후 ''축하 I'' (1921년), ''춤 드라마의 장면'' (1923/24년), ''공간의 노래'' (1926년), ''축하 II'' (1927/28년), ''길''(''Der Weg'') (1932년) 등의 그룹 작품을 발표했다. 특히 1930년 뮌헨 무용가 회의에서는 제1차 세계 대전 희생자들을 추모하는 알베르트 탈호프(Albert Talhoff)의 합창 작품 ''죽음의 기념비''(''Totenmal'')의 안무와 무용을 맡아 큰 반향을 일으켰다.

비그만은 무용과 음악의 관계에 대해 깊이 고민하며, 무용이 음악에 종속되는 것에서 벗어나고자 했다. 이를 위해 기존의 음악 대신 타악기나 단순한 피아노 반주만을 사용하거나, 나아가 음악 없이 춤을 추는 '''무음악 무용'''을 시도했다. 특히 1930년 작품 ''죽음의 기념비''(''Totenmal'')는 타악기만으로 구성된 오케스트라를 사용한 대표적인 예이다. 또한, 무용을 먼저 창작한 뒤 음악을 작곡하게 하거나 무용과 음악을 동시에 창작하는 방식을 택하기도 했다. 이러한 시도는 무용을 다른 예술 장르로부터 독립시켜 순수무용의 영역으로 끌어올리려는 노력의 일환이었다. 그녀의 춤은 종종 월드 뮤직과 피리, 종, 징, 드럼 등 비서구 악기들의 사운드를 활용했으며, 때로는 침묵과 대비시키기도 했다.[4]

그녀의 작품은 전쟁, 죽음, 절망과 같은 어둡고 무거운 주제를 피하지 않았다. 그러나 이는 단순히 전쟁의 참상을 재현하는 것이 아니라, 그 시대를 살아가는 사람들이 느끼는 복잡한 감정을 몸짓으로 표현하려는 시도였다.[20] 비서구 문화와 부족 춤의 영향을 받아 가면을 사용하기도 했으며, 전통적인 발레 의상 대신 자유로운 의상을 선택했다. 이처럼 비그만은 어두운 현실을 외면하지 않으면서도 그 속에서 인간 내면의 강인함과 희망을 표현하고자 노력했다.

'''주요 작품 목록'''

- ''마녀의 춤''(''Hexentanz'') (1914년)

- ''생명의 일곱 춤''(''Die sieben Tänze des Lebens'') (1918년, 초연 1921년)

- ''밤의 춤''(''Nachttänze'') (1920년)

- ''유령''(''Gespenster'') (1920년)

- ''비전''(''Visionen'') (1920년)

- ''축하 I''(''Feier I'') (1921년)

- ''춤 리듬 I과 II''(''Tanzrhythmen I und II'') (1920년–1923년)

- ''침묵의 춤''(''Tänze des Schweigens'') (1920년–1923년)

- ''춤 드라마의 장면''(''Szenen aus einem Tanzdrama'') (1923년/1924년)

- ''저녁의 춤''(''Abendtänze'') (1924년)

- ''비전''(''Vision'') (1925년)

- ''죽음의 춤''(''Totentanz'') (1926년)

- ''공간의 노래''(''Gesänge der Raum'') (1926년)

- ''밝은 진동''(''Helle Schwingung'') (1927년)

- ''축하 II''(''Feier II'') (1927년/1928년)

- ''진동하는 풍경''(''Schwingende Landschaft'') (1929년)

- ''죽음의 기념비''(''Totenmal'') (1930년)

- ''제물''(''Opfer'') (1931년)

- ''길''(''Der Weg'') (1932년)

- ''모성의 춤''(''Mütterliche Tänze'') (1934년)

- ''죽은 자를 위한 애가''(''Klage um die Toten'') (1936년)

- ''내 마음 기뻐하라''(''Freut euch, mein Herz'') (1942년)

- ''오르페오와 에우리디케 (오페라)''(''Orfeo ed Euridice'') (1947년)

5. 영향

마리 비그만은 독일 표현주의 무용을 대표하는 인물로, 20세기 현대 무용 분야에 큰 발자취를 남겼다. 그녀의 혁신적인 안무와 교육 철학은 유럽을 넘어 미국 등 전 세계 무용계에 영향을 미쳤으며, 많은 제자를 통해 그 명맥이 이어졌다.[11][12] 또한, 일본의 무용가들에게 영향을 주어 간접적으로 동아시아 현대 무용 발전에도 기여한 것으로 평가받는다.

5. 1. 국제적 영향

비그만은 자신의 무용단과 함께 독일 및 인접 국가 순회공연을 하였으며, 1928년 런던, 1930년, 1931년, 1933년에는 미국에서 공연하며 국제적인 명성을 얻었다. 그녀의 표현주의 무용은 전 세계 현대 무용 발전에 큰 영향을 미쳤다.1931년 그녀의 제자 한야 홀름(Hanya Holm)은 뉴욕에 비그만 학교를 설립했다. 이 학교는 1930년대 뉴 댄스 그룹(New Dance Group)의 탄생에 영향을 미쳤으며, 이 그룹은 사회 변화를 위한 움직임에 기여한 것으로 평가받는다.[11][12] 비그만의 미국 내 영향력은 제자 한야 홀름을 통해 앨윈 니콜라이스(Alwin Nikolais)와 [https://dance.utah.edu/faculty/item/130-joan-woodbury 조안 우드버리](Joan Woodbury)에게 이어졌다.

다른 제자들 역시 비그만의 무용을 해외에 전파했다. 이레나 린(Irena Linn)은 보스턴 음악원(Boston Conservatory)과 테네시에서 비그만의 아이디어를 가르쳤고,[10] 마거릿 디츠(Margarete Dietz)는 1953년부터 1972년까지 미국에서 활동했다. 에르네스트 베르크(Ernest Berk)는 1934년부터 1980년대 중반까지 영국에서 활동한 주요 제자 중 한 명이다.

비그만의 무용과 교육 방식은 루돌프 폰 라반의 공간 이론 및 무용 기보법, 에밀 자크-달크로즈의 리듬 교육법 등을 융합한 것으로 평가받는다. 이는 기존 발레 중심의 서구 무용계에 대한 새로운 대안을 제시하며 현대 무용의 저변을 넓히는 데 기여했다. 비그만은 음악에 종속되지 않는 자유로운 무용을 추구했으며, 타악기 반주나 음악 없는 공연을 시도하기도 했다. 그녀의 작품에는 인도, 태국, 아프리카, 중국 등 비서구 문화권의 악기(피리, 종, 징, 북 등)와 가면을 사용하는 등 비서구적인 요소가 활용되기도 하였다.

5. 2. 한국에의 영향

에구치 타카야와 미야 사오코는 1931년 독일 유학 중 마리 비그만 무용 학교에 재적했으며, 1934년 일본에서 '에구치・미야 무용 연구소'를 설립했다. 오노 카즈오가 이 연구소에서 배웠다.6. 비판

마리 비그만은 특히 나치 정권 시기의 활동과 관련하여 비판을 받고 있다. 그녀의 무용 학교 운영 방식이나 1936년 하계 올림픽 개막식 공연 참여 등은 나치 체제에 협력했다는 논란의 주요 근거가 된다. 일부 연구자들은 비그만의 예술이 결과적으로 나치의 선전 도구로 이용되었으며, 그녀의 활동이 당시 독일의 정치적 상황과 무관하지 않다고 지적한다. 이러한 나치 협력 논란은 비그만에 대한 평가에서 중요한 쟁점으로 남아 있다.

6. 1. 나치 협력 논란

1933년 나치당의 집권은 비그만 학교 운영에 즉각적인 영향을 미쳤다. 같은 해 4월 25일 제정된 '독일 학교 및 대학교의 인종적 과밀 방지법'(Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulende)에 따라, 비그만 학교는 초기에 "아리아인이 아닌 학생" 비율을 5%로 제한하는 조건으로 운영을 허가받았다.[13] 그러나 이러한 조치에도 불구하고, 유대계 수석 발레리나였던 루스 아브라모비치 소렐이나 무용단 멤버였던 폴라 니렌스카와 같이 비그만의 제자 중 다수가 결국 망명을 떠나야 했다. 비그만은 1935년과 1937년에 "유대인에 대한 우호적인 태도"를 보인다는 이유로 당국으로부터 비난을 받기도 했다.비그만 학교는 1933년 나치의 문화 통제 기구였던 Kampfbund für deutsche Kulturde에 가입했다. 비그만 본인도 1933년부터 1934년까지 나치 교사 연맹의 "체조 및 무용 부서"(Fachschaft Gymnastik und Tanzde) 지역 그룹 대표를 맡았지만, 개인 일기에는 "지역 그룹 회의 - 역겹다!"라고 적으며 나치 조직 활동에 대한 불편한 심경을 드러내기도 했다.

나치 정권 하에서도 비그만은 ''Schicksalsliedde''(운명의 노래, 1935)와 ''Herbstliche Tänzede''(가을의 춤, 1937)과 같은 솔로 작품을 발표하며 활동을 이어갔다. 특히 1936년 베를린에서 개최된 1936년 하계 올림픽 개막식에서는 80명의 무용수와 함께 제1차 세계 대전 희생자들을 추모하는 군무 ''Totenklagede''(죽은 자를 위한 애가)를 안무하고 공연했다. 이 공연은 나치 체제의 선전 목적에 부합하는 대규모 행사였다는 점에서 비그만이 나치 정권에 협력했다는 비판의 주요 근거 중 하나로 꼽힌다.

나치 언론은 1934년 비그만을 포함한 일부 현대 무용가들의 작품이 독일적이지 않거나 인상적이지 않다고 비판하기도 했다. 그러나 요제프 괴벨스와 같은 나치 선전 담당자들은 비그만으로 대표되는 표현주의 무용, 즉 Ausdruckstanzde가 나치 이념을 전파하고 독일 민족의 정체성을 강화하는 데 유용하다고 판단했다. 연방 기록 보관소의 선전부 기록에 따르면, 당시 춤은 "종속된 이념을 구현"하는 예술 형태로 간주되었으며[14], 비그만의 학교는 나치 정부로부터 "독일 예술 무용의 4대 모델 학교" 중 하나로 인정받기도 했다. 이는 비그만의 예술 활동이 결과적으로 나치 체제에 의해 이용되었음을 보여준다.

학계에서는 비그만의 활동과 나치즘의 관계에 대해 비판적인 분석을 내놓고 있다. 무용 연구가 마리온 칸트(Marion Kant)는 비그만의 춤 스타일이 나치 이념을 전파하는 수단이 되었으며, 그의 작품이 나치의 서사에 부합했다고 주장한다.[14] 수잔 매닝(Susan Manning)은 당시 독일 현대 무용계가 Tanzgemeinschaftde(춤 공동체)라는 이상을 나치의 Volksgemeinschaftde(민족 공동체) 개념과 혼동했으며, 비그만이 바이마르 공화국 말기에 보수 우익 민족주의자들을 지지하는 글을 통해 'völkischde 사상'이 주류 정치에 편입되는 데 영향을 미쳤을 수 있다고 지적한다.[15]

비그만이 나치즘에 적극적으로 동조했는지, 아니면 예술가로서 생존하기 위해 어쩔 수 없이 타협했는지에 대해서는 여전히 논란의 여지가 있다. 매닝은 비그만이 나치의 문화 정책에 내심 반대했을 수도 있지만, 자신의 신념과 활동이 결과적으로 나치의 입장을 강화한다는 사실을 제대로 인식하지 못했을 가능성을 제기한다.[15] 그러나 비그만의 개인적인 의도와는 별개로, 그의 명성과 예술 활동이 제3제국 시기 나치 정권에 의해 활용되고 체제 선전에 기여했다는 점은 부정하기 어려운 사실이며, 이는 오늘날까지 비판적인 평가를 받고 있다.

7. 평가 및 유산

제2차 세계 대전 이후인 1945년, 마리 비그만은 라이프치히에서 다시 무용 학교를 열었다. 1947년에는 라이프치히 오페라에서 제자들과 함께 공연한 글루크의 오페라 ''오르페오와 에우리디케''가 큰 반향을 일으켰다. 1949년에는 서베를린으로 이주하여 새로운 표현주의 무용 학교인 마리 비그만 스튜디오를 설립했다.

비그만은 그녀의 예술적 공헌을 인정받아 1954년 만하임시 쉴러상을 수상했으며, 1957년에는 독일 연방 공화국 공로 훈장 대십자장을 받았다. 1967년 서베를린의 스튜디오를 닫은 후에는 국내외에서 강연 활동에 집중했다. 마리 비그만은 1973년에 세상을 떠났으며, 그녀의 유골함은 그 해 11월 14일 독일 에센의 오스트프리트호프 Ostfriedhofde 공동묘지 내 비그만 가문 묘역에 안치되었다.

비그만의 예술적 유산을 기리고 지원하기 위한 노력은 그녀의 생전부터 시작되었다. 1925년 11월, 마리 비그만 무용단의 친구들이 모여 최초의 마리 비그만 협회를 베를린에서 설립했다. 창립 멤버들은 다음과 같다.

| 이름 | 직업/소속 |

|---|---|

| 막스 폰 실링스 | 극장 감독 |

| 에드윈 레들로브 | 제국 예술원 소속 |

| 오이겐 달베르 | 작곡가 |

| 에밀 놀데 | 화가 |

| 콘라트 펠릭스뮐러 | 화가 |

| 루드비히 팔라트 | 고고학자, 정부 고위 관리 |

| 알프레드 케르 | 언론인, 연극 평론가 |

| 아르투어 미셸 | 언론인, 연극 평론가 |

| 프리츠 비허트 | 미술사학자 |

| 빌헬름 보링거 | 미술사학자 |

| 빌헬름 핀더 | 미술사학자 |

| 에리히 렉서 | 외과 의사, 국가 자문관 |

이 협회는 몇 년간 활동했다.

수십 년 동안 현대 무용의 역사와 미래를 위해 헌신해 온 '마리 비그만 게젤샤프트' Mary Wigman Gesellschaft e. V.de는 잡지 ''탄츠드라마'' Tanzdramade(무용 드라마)를 발행하고 여러 심포지엄을 개최하는 등 활발한 활동을 펼쳤다. 2013년에는 이 단체가 마리 비그만 재단 Mary Wigman Stiftungde으로 전환되었다. 이 재단은 쾰른에 있는 독일 무용 기록 보관소 Deutsches Tanzarchiv Kölnde에 자리 잡고 있으며, 마리 비그만 작품의 사용 권한을 관리하는 역할도 맡고 있다. 이를 통해 비그만의 예술적 유산이 보존되고 후대에 전해지고 있다.

8. 주요 작품

| 연도 | 작품명 |

|---|---|

| 1914년 | 마녀의 춤 |

| 1918년 | 생명의 7개의 춤 |

| 1923년 | 죽음의 무도 |

| 1926년 | 죽음의 춤 |

| 1926년 | 축제의 전주곡 |

| 1928년 | 축제 |

| 1930년 | 토텐말 |

| 1931년 | 희생 |

| 1934년 | 모성의 춤 |

| 1936년 | 죽은 자를 위한 애가 |

| 1942년 | 내 마음 기뻐하라 |

| 1947년 | 오르페오와 에우리디케 |

| 마녀의 춤 |

참조

[1]

서적

Berlin in the Twenties: Art and Culture 1918–33

London

2007

[2]

간행물

More than Mere Movement – Dalcroze Eurhythmics.

1996

[3]

서적

Dance

https://archive.org/[...]

Dance Horizons

[4]

웹사이트

Mary Wigman Facts

http://biography.you[...]

2010

[5]

웹사이트

Mary Wigman Facts

http://biography.you[...]

2010

[6]

서적

Mary Wigman

https://books.google[...]

Routledge

2009

[7]

서적

Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910–1935.

https://books.google[...]

University of California Press

1997

[8]

서적

Mary Wigman

https://books.google[...]

2009

[9]

웹사이트

Selection of documents about The Wigman School, Dresden, from the period of 1924 to 1937

http://wwwstud.uni-l[...]

Deutsches Tanzarchiv Köln, SK Stiftung Kultur (SK Culture Foundation)

2003

[10]

웹사이트

Instructors

https://www.dancerss[...]

2022-06-02

[11]

학술지

New Dance

https://www.jstor.or[...]

Edinburgh University Press

2022-02-01

[12]

뉴스

Workers League in Group Dances

The New York Times

1934-12-24

[13]

서적

Mary Wigman

https://books.google[...]

Rowolt

2022-01-30

[14]

서적

Hitler's Dancers

http://dx.doi.org/10[...]

Berghahn Books

2003-06-30

[15]

학술지

Modern Dance in the Third Reich, Redux

http://dx.doi.org/10[...]

2017-02-06

[16]

서적

Mary Wigman

https://books.google[...]

2009

[17]

뉴스

The German Choreographer Who Danced Too Close to the Nazis

http://www.haaretz.c[...]

haaretz.com

2016-03-08

[18]

서적

Mary Wigman

https://books.google[...]

2009

[19]

서적

Europe Dancing: Perspectives on Theatre, Dance, and Cultural Identity

https://books.google[...]

Routledge

2015-07-26

[20]

웹사이트

Mary Wigman. German Expressionist Dancer and Choreographer

https://www.contempo[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com