말똥성게

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

말똥성게는 태평양 열대 해역이 원산지인 중형 성게로, 껍질과 가시에 특징이 있다. 주로 해조류를 먹는 초식성이며, 1월에서 4월 사이에 산란한다. 일본에서는 식용으로 1600년대부터 상업적으로 채취되었으며, 생식선이 식용으로 이용된다. 또한, 아쿠아리움에서 사육되거나 발생학 실험 및 교육에 사용되기도 한다. 말똥성게는 한 속, 한 종으로 이루어져 있으며, 형태적으로 유사한 종과 구별될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 성게류 - 왕관성게상목

- 성게류 - 연잎성게류

연잎성게류는 납작한 원반 모양 껍질과 꽃잎 모양 패턴이 특징인 해양 무척추동물로, 온대 및 열대 얕은 바다의 모래나 갯벌에 서식하며 해조류 등을 섭취하고 타코노마쿠라아목에 속한다. - 1863년 기재된 동물 - 보라성게

보라성게는 짙은 보라색을 띠고 긴 가시를 가진 성게로, 동해 등지에서 발견되며, 해조류를 주로 먹고 갯녹음 현상에서 유해 생물로 여겨지기도 하며 식용 및 발생학 연구 모델로 사용된다. - 1863년 기재된 동물 - 사막거북

사막거북은 미국 남서부와 멕시코 북서부 사막에 사는 땅거북으로, 유전적 차이에 따라 세 종으로 나뉘며, 굴에서 생활하고 초식성인 멸종 위기 파충류이다.

| 말똥성게 - [생물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 학명 | Hemicentrotus pulcherrimus |

| 명명자 | (A. Agassiz, 1863) |

| 속 | 말똥성게속 |

| 종 | 말똥성게 |

| 한국어 이름 | 말똥성게 |

| 과 | 오오바훈우니과 |

| 아목 | 혼우니아목 |

| 목 | 혼우니목 |

| 상목 | 혼우니상목 |

| 아강 | 진우니아강 |

| 강 | 우니강 |

| 문 | 극피동물문 |

| 계 | 동물계 |

| 동의어 | |

| 분류 식별자 | |

| Wikidata | Q2409706 |

2. 형태

말똥성게는 두꺼운 껍질과 작고 가늘며 날카로운 가시를 많이 가지고 있다.[5] 결절은 작고 촘촘하게 배열되어 약간 지그재그 형태의 수평 열을 이루며, 각 간보대판에는 4개에서 8개의 결절이, 각 보대판에는 3개의 결절이 있다. 공극은 대각선으로 4개씩 배열되어 있으며, 열은 작은 결절로 분리되어 있다.[5]

껍데기 지름은 4cm, 껍데기 높이는 2cm 정도의 중형 성게이다. 껍데기의 양면은 편평하고, 구기부는 평평하며, 전체적으로 찌그러진 만두와 같은 형태를 하고 있다. 5mm 정도의 짧은 큰 가시가 밀생하며, 관족의 배열은 3열 종렬이고, 보대공 대수는 4이다. 암수 이체이지만, 외관으로 판별할 수는 없다.

말똥성게의 색상은 위쪽은 옅은 녹황색을 띠고, 아래쪽은 갈색을 띤 녹색이다.[5] 체색은 전체적으로 암녹색을 띤다.

2. 1. 색상

말똥성게는 두꺼운 껍질과 작고 가늘며 날카로운 가시를 많이 가지고 있다. 결절은 작고 촘촘하게 배열되어 약간 지그재그 형태의 수평 열을 이루며, 각 간보대판에는 4개에서 8개의 결절이, 각 보대판에는 3개의 결절이 있다. 공극은 대각선으로 4개씩 배열되어 있으며, 열은 작은 결절로 분리되어 있다.[5] 껍데기 지름은 4cm, 껍데기 높이는 2cm 정도이다. 5mm 정도의 짧은 큰 가시가 밀생하며, 관족의 배열은 3열 종렬이고, 보대공 대수는 4이다.말똥성게의 색상은 위쪽은 옅은 녹황색을 띠고, 아래쪽은 갈색을 띤 녹색이다.[5] 체색은 전체적으로 암녹색을 띤다.

2. 2. 구조

말똥성게는 두꺼운 껍질과 작고 가늘며 날카로운 가시를 많이 가지고 있다.[5] 결절은 작고 촘촘하게 배열되어 약간 지그재그 형태의 수평 열을 이루며, 각 간보대판에는 4개에서 8개의 결절이, 각 보대판에는 3개의 결절이 있다. 공극은 대각선으로 4개씩 배열되어 있으며, 열은 작은 결절로 분리되어 있다.[5] 이 말똥성게의 색상은 위쪽은 옅은 녹황색을 띠고, 아래쪽은 갈색을 띤 녹색이다.[5]껍데기 지름 4cm, 껍데기 높이 2cm 정도의 중형 성게이다. 껍데기의 양면은 편평하고, 구기부는 평평하며, 전체적으로 찌그러진 만두와 같은 형태를 하고 있다. 5mm 정도의 짧은 큰 가시가 밀생하며, 관족의 배열은 3열 종렬이고, 보대공 대수는 4이다. 체색은 전체적으로 암녹색을 띤다. 암수 이체이지만, 외관으로 판별할 수는 없다.

3. 분포

''말똥성게''(Hemicentrotus pulcherrimus)는 팔라우 주변 해역과 남중국해를 포함한 서부 중앙 태평양의 열대 해역이 원산지이다.[6] 수심 약 45m까지 서식하지만,[6] 주로 조간대의 큰 바위나 수심 2m 미만의 얕은 조하대에서 발견된다.[7]

홋카이도 남단에서 규슈, 중국 중남부 연안, 한반도 남부에 분포하며, 조간대에서 수심 20m의 암초 등에서 흔히 발견된다.

4. 생태

말똥성게는 초식성이며, 해조류를 뜯어 먹는다.[4] 주로 12월에서 3월 사이에 붉은 잎 모양의 해조류인 ''Acrosorium polyneurum''을 섭취하며, 이 시기에는 이 해조류가 풍부하게 존재한다. 붉은 해조류가 부족한 다른 시기에는 석회조류가 있는 지역으로 이동한다.[7]

다른 성게류와 마찬가지로 ''H. pulcherrimus''는 난자와 정자를 수주(水柱)에 방출하며, 에키노플루테우스 유생은 몇 달 동안 플랑크톤과 함께 떠다닌다.[8] 이들은 규조류의 부착과 일본 연안에서 자라는 ''Hizikia fusiformis''와 같은 해조류 입자가 물에 존재하는 것에 의해 해저에 정착하도록 자극받는다.[4]

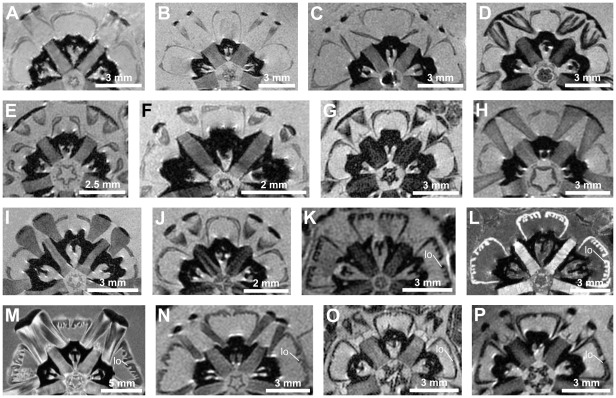

산란기는 1월부터 4월이다. 산란기가 되면 지역의 성숙한 개체에서 일제히 방란·방정이 이루어진다. 생식소의 성숙은 빛 조건의 영향을 받지 않으며, 이를 지배하는 중요한 환경 인자는 수온의 고저라는 보고가 있으며,[10] 수온만이 성숙을 지배하는 인자는 아니라는 견해도 있다.[11] 알은 지름 0.1 mm 정도이며, 수정 후 60시간 정도에 프리즘형 유생, 85시간에서 120시간에 플루테우스 유생이 되어 규조류 등의 플랑크톤을 포식하는 부유 생활을 시작한다. 성장과 함께 유생의 팔의 수가 4개, 6개, 8개로 늘어나며, 45일 정도에 성체형의 가시와 관족이 생긴 "어린 성게"로 변태하여 해저로 이동하여 보행 생활을 시작한다. 1년에서 2년 만에 성숙한다. 성체는 해조류 외에도 동물의 사체 등도 먹는 잡식성이다.

4. 1. 번식

말똥성게는 초식성이며, 해조류를 뜯어 먹는다.[4] 주로 12월에서 3월 사이에 붉은 잎 모양의 해조류인 ''Acrosorium polyneurum''을 섭취하며, 이 시기에는 이 해조류가 풍부하게 존재한다. 붉은 해조류가 부족한 다른 시기에는 석회조류가 있는 지역으로 이동한다.[7]다른 성게류와 마찬가지로 ''H. pulcherrimus''는 난자와 정자를 수주(水柱)에 방출하며, 에키노플루테우스 유생은 몇 달 동안 플랑크톤과 함께 떠다닌다.[8] 이들은 규조류의 부착과 일본 연안에서 자라는 ''Hizikia fusiformis''와 같은 해조류 입자가 물에 존재하는 것에 의해 해저에 정착하도록 자극받는다.[4]

산란기는 1월부터 4월이다. 산란기가 되면 지역의 성숙한 개체에서 일제히 방란·방정이 이루어진다. 생식소의 성숙은 빛 조건의 영향을 받지 않으며, 이를 지배하는 중요한 환경 인자는 수온의 고저라는 보고가 있으며,[10] 수온만이 성숙을 지배하는 인자는 아니라는 견해도 있다.[11] 알은 지름 0.1 mm 정도이며, 수정 후 일정 시간이 지나면 플루테우스 유생이 되어 규조류 등의 플랑크톤을 포식하는 부유 생활을 시작한다. 성장과 함께 유생의 팔의 수가 늘어나며, 일정 기간이 지나면 성체형의 가시와 관족이 생긴 "어린 성게"로 변태하여 해저로 이동하여 보행 생활을 시작한다. 1년에서 2년 만에 성숙한다.

4. 2. 독성

말똥성게는 무독하지만, 쓴맛을 내는 물질인 풀케리민(4S-[2'-카르복시-2'S-히드록시에틸티오]-2R-피페리딘카르복실산)을 포함한다.[12] 풀케리민은 암컷[13]의 생식선 성장에 따라 증가하고, 방정·방란 후에 감소한다.[14]5. 인간과의 관계

일본에서는 1600년대부터 말똥성게(''H. pulcherrimus'')가 해산물로 상업적으로 채취되어 왔다. 생으로 먹으면 쓴맛이 나기 때문에 알코올이나 소금물에 절여 먹는다.[4] 정소와 난소 모두 생식선이 식용으로 사용된다. 1개체당 식용 가능 부위는 2g 정도이다. 쓴맛 물질 풀케리민은 산란·방정 후 감소하고, 성숙에 따라 증가한다[13] 산란기 직전부터 산란기 동안에는 개체에 따라 (특히 암컷 개체의 난소) 쓴맛이 강하여 식용에 적합하지 않다. 산란기가 종료되면 생식선은 위축된 상태가 된다 (방출기). 그 후 생식선은 영양 세포로 채워져 비대해진다. 이 시기가 가장 식용에 적합한 시기로 여겨진다.

신선한 것을 생 우니로 이용하는 외에, 염장품인 소금 우니, 소금 또는 술을 섞어 으깬 우니가 유통된다. 후쿠이현에서는 전통적으로 본 종의 생식선에 소금을 사용한 보존식을 만든다. 이것은 에치젠의 우니라고 불리며, 히고의 숭어 알젓, 미카와의 해삼 창자젓과 함께 "천하의 삼진미"로 알려져 있다. 한편 쓰가루 해협 서부 연안에서는, 생으로는 떫은 맛이 강해 식용으로는 부적합하다고 하여, 옛날부터 "이누가제"라는 속칭으로 불리며 전혀 어획 이용되지 않는다고 한다[15].

어획은 자원 보호를 위해 각지에서 어기가 정해져 있으며, 해녀나 해남에 의한 잠수 어업 외에, 배 위에서 상자 안경 등을 사용하여 수중을 관찰하고, 그물이나 갈고리로 포집하는 "배 낚시" 등으로 이루어진다. 파래나 우뭇가사리가 풍부하게 번성하는 어장의 개체는 생식선의 색깔이 밝고 맛도 좋다고 한다[16]

말똥성게는 식용 외에도 아쿠아리움에서 애완동물로 사육되기도 한다. 난세포 내에 색소 과립을 포함하고 있어 핵분열 관찰에 적합하며, 발생학 실험 및 교육에 사용된다. 서식 개체 수가 많고 포획이 용이하며, 인공 수정이 쉽고, 개체 간의 산란기 차이가 작다는 점도 모델 생물로서의 이점으로 꼽힌다. 특히 일본의 도시권 연안에서도 쉽게 채취할 수 있어 교육 실험에 적합하다.

5. 1. 식용

일본에서는 1600년대부터 말똥성게(''H. pulcherrimus'')가 해산물로 상업적으로 채취되어 왔다. 생으로 먹으면 쓴맛이 나기 때문에 알코올이나 소금물에 절여 먹는다.[4] 정소와 난소 모두 생식선이 식용으로 사용된다. 1개체당 식용 가능 부위는 2g 정도이다. 쓴맛 물질 풀케리민은 산란·방정 후 감소하고, 성숙에 따라 증가한다[13] 산란기 직전부터 산란기 동안에는 개체에 따라 (특히 암컷 개체의 난소) 쓴맛이 강하여 식용에 적합하지 않다. 산란기가 종료되면 생식선은 위축된 상태가 된다 (방출기). 그 후 생식선은 영양 세포로 채워져 비대해진다. 이 시기가 가장 식용에 적합한 시기로 여겨진다.신선한 것을 생 우니로 이용하는 외에, 염장품인 소금 우니, 소금 또는 술을 섞어 으깬 우니가 유통된다. 후쿠이현에서는 전통적으로 본 종의 생식선에 소금을 사용한 보존식을 만든다. 이것은 에치젠의 우니라고 불리며, 히고의 숭어 알젓, 미카와의 해삼 창자젓과 함께 "천하의 삼진미"로 알려져 있다. 한편 쓰가루 해협 서부 연안에서는, 생으로는 떫은 맛이 강해 식용으로는 부적합하다고 하여, 옛날부터 "이누가제"라는 속칭으로 불리며 전혀 어획 이용되지 않는다고 한다[15].

어획은 자원 보호를 위해 각지에서 어기가 정해져 있으며, 해녀나 해남에 의한 잠수 어업 외에, 배 위에서 상자 안경 등을 사용하여 수중을 관찰하고, 그물이나 갈고리로 포집하는 "배 낚시" 등으로 이루어진다. 파래나 우뭇가사리가 풍부하게 번성하는 어장의 개체는 생식선의 색깔이 밝고 맛도 좋다고 한다[16]

5. 2. 어업

일본에서는 1600년대부터 말똥성게(''H. pulcherrimus'')가 해산물로 상업적으로 채취되어 왔다.[4] 생으로 먹으면 쓴맛이 나기 때문에 알코올이나 소금물에 절여 먹는다.[4]5. 3. 기타 이용

말똥성게는 식용으로 사용되며, 아쿠아리움에서 애완동물로 사육되기도 한다. 난세포 내에 색소 과립을 포함하고 있어 핵분열 관찰에 적합하며, 발생학 실험 및 교육에 사용된다. 서식 개체 수가 많고 포획이 용이하며, 인공 수정이 쉽고, 개체 간의 산란기 차이가 작다는 점도 모델 생물로서의 이점으로 꼽힌다. 특히 일본의 도시권 연안에서도 쉽게 채취할 수 있어 교육 실험에 적합하다.6. 역사

고대부터 "가제(甲贏)"라고 불렸으며, "우니(棘甲贏)"(보라성게)와 함께 식용으로 사용되었다. 특히 말똥성게는 와카사 국의 공납품으로 엔기시키에도 기록이 남아있다.[17] 더 오래된 시대에는, 각지의 패총에서도 말똥성게의 사체가 발견되고 있다.[18]

7. 근연종

말똥성게는 한 속, 한 종으로 이루어져 있어, 동속의 근연종은 없다. 형태적으로 유사하고 분포 지역이 겹치는 다른 성게류와의 정확한 식별은 때때로 어려울 수 있다.

| 그림 | 이름(학명) | 분포 | 특징 |

|---|---|

| 에조바훈우니 (, 1863)) || 홋카이도에서 태평양 연안은 간토 지방 이북, 동해안에서는 주고쿠 지방, 그 외 중국 동북부에서 러시아 연해주에 서식한다. 말똥성게보다 비교적 북쪽에 분포한다. || 말똥성게보다 한두 바퀴 크고, 보대판의 공쌍 수가 5개인 것으로 구별할 수 있다. |- | || 쓰가루우니 (프랑스어판) ( , 1863) || 일본에서는 간토 지방 이북에 분포하며, 중국 북부, 황해에 분포. || 말똥성게보다 한두 바퀴 크고, 껍질의 색깔이 엷은 갈색인 것, 가시가 더 긴 것(3cm 정도) 등으로 식별이 가능하다. |- | || 시라히게우니 ( (, 1758)) || 기이 반도 이남의 따뜻한 바다, 오키나와에 서식. || 말똥성게나 에조바훈우니보다 더 대형이며, 대극의 색깔은 흰색 또는 검은색이다. 대극에 조개 껍데기나 해초 조각을 붙여 위장하는 경우가 많다. |} 참조

[1]

WoRMS

"''Hemicentrotus pulcherrimus'' (A. Agassiz, 1864)"

2018-03-17

|