모스 호몰로지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

모스 호몰로지는 콤팩트 매끄러운 다양체에서 모스 함수와 리만 계량을 사용하여 정의되는 호몰로지 이론이다. 이 이론은 모스-스메일 함수를 통해 정의되며, 모스 지표를 기반으로 하는 임계점들의 사슬 복합체를 사용하여 호몰로지를 계산한다. 모스 호몰로지는 모스-스메일 함수의 선택에 의존하지 않으며, 특이 호몰로지, 세포 호몰로지와 같은 다른 호몰로지 이론과 일치한다.

모스 호몰로지는 초대칭 양자역학을 사용하여 모스-위튼 코호몰로지로 재해석될 수 있으며, 이는 드람 코호몰로지와 호지 이론과 관련된다. 모스-위튼 코호몰로지는 모스-스메일 호몰로지에서의 기울기 흐름과 대응하는 공경계 연산자를 가진다. 모스 호몰로지는 모스 부등식을 설명하고, 플로어 호몰로지, 모스-보트 호몰로지와 같은 관련 이론으로 확장될 수 있다. 이 이론은 마스턴 모스에 의해 1934년에 처음 도입되었으며, 라울 보트, 에드워드 위튼, 안드레아스 플뢰어 등에 의해 발전되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 모스 이론 - 렙셰츠 초평면 정리

렙셰츠 초평면 정리는 복소수체 위의 사영 대수다양체 와 초평면의 교집합 에 대해, 가 매끄러운 다양체일 때, 특이 호몰로지 군, 특이 코호몰로지 군, 호모토피 군 사이의 특정 군 준동형들이 동형사상 또는 전사 함수가 됨을 보이는 정리이며, 상대 호몰로지 군, 상대 코호몰로지 군, 상대 호모토피 군의 소멸 정리와 동치이다. - 모스 이론 - 류스테르니크-시니렐만 범주

류스테르니크-시니렐만 범주는 위상 공간의 복잡성을 측정하는 불변량으로, 특정 덮개로 분해하는 데 필요한 최소 단계 수를 나타내며, 위상수학, 미분기하학, 대수적 위상수학 등에서 중요한 역할을 한다. - 호몰로지 이론 - 매시 곱

매시 곱은 미분 등급 대수 원소에 대한 연산으로 코호몰로지 곱으로 파악하기 어려운 위상수학적 불변량을 측정하며, 2항 곱과 3항 곱을 일반화한 형태로 불확정성을 가지지만, 브루니안 링크, 보로메오 고리 연구 및 꼬인 K-이론 등 다양한 분야에 응용된다. - 호몰로지 이론 - 베유 대수

베유 대수는 체 K 위의 리 대수 g에 대하여 정의되는 미분 등급 대수이며, g의 쌍대 공간과 그 등급 이동으로 생성되는 외대수와 대칭 대수의 텐서곱으로 표현되고, 리 군의 분류 공간의 주다발의 무한소 형태를 나타내는 완전열과 관련이 있다. - 미분위상수학 - 벡터장

벡터장은 유클리드 공간이나 미분다양체의 각 점에 벡터를 대응시키는 사상으로, 유클리드 공간에서는 벡터값 함수로 표현되고 미분다양체에서는 접다발의 단면이나 도함수로 정의되며, 물리학, 기상, 유체역학, 전자기학, 컴퓨터 그래픽스 등 다양한 분야에서 응용된다. - 미분위상수학 - 법다발

법다발은 다양체 $M$에 매장된 다양체 $N$의 접다발을 $M$의 접다발로 확장한 몫다발로, 리만 다양체에서는 법선 공간들의 모임으로 정의되며 여법선 다발과 관련이 깊다.

| 모스 호몰로지 |

|---|

2. 정의

콤팩트 매끄러운 다양체 위에 임의의 리만 계량 와 모스 함수 를 정의하고, 그 기울기 벡터장 을 정의할 수 있다.[3] 각 임계점 에 대하여, 의 안정 부분 공간(stable subspace) 과 불안정 부분 공간(unstable subspace) 을 정의할 수 있다. 만약 모든 임계점들의 안정 부분공간과 불안정 부분공간이 횡단 교차(transversal intersection영어)한다면 (즉, 모든 에서 이라면) 순서쌍 를 '''모스-스메일 함수'''(Morse-Smale函數, Morse–Smale function영어)라고 한다.[3] 이는 마스턴 모스와 스티븐 스메일의 이름을 딴 것이다.

모스-스메일 함수 가 주어진 콤팩트 매끄러운 다양체 위에, '''모스 사슬 복합체'''(Morse사슬複合體, Morse chain complex영어) 는 모스 지표가 인 임계점들로 생성되는 자유 아벨 군이다. 이 모스 사슬 복합체에 경계 연산자 는 을 로부터 시작하는 의 기울기 흐름들의 (부호가 붙은) 종점들의 합으로 대응시켜 정의할 수 있다.

두 임계점 , 사이의 기울기 흐름들의 모듈라이 공간 을 정의하면, 이 모듈러스 공간의 차원은 임계점들의 모스 지표의 차의 절댓값과 같다.

:

사슬 복합체 는 임계점에 의해 생성된 '''Z'''-가군이며, 복합체의 미분 ''d''는 지표 ''i''인 임계점 ''p''를 지표- 임계점의 합으로 보낸다. 이때, 계수는 ''p''에서 해당 지표- 임계점으로 가는 (부호가 있는) 매개변수화되지 않은 흐름선의 수에 해당한다.

이 성립하여 사슬 복합체를 정의한다는 사실은 기울기 흐름의 모듈러스 공간의 콤팩트화를 통해 알 수 있다. 에서 지표- 임계점 ''q''의 계수는 지표 1의 흐름이 ''p''에서 지표 인 어떤 임계점 ''r''로 흐르고, 다시 ''r''에서 ''q''로 흐르는 것으로 구성된 (부호가 있는) "끊어진 흐름"의 수이다.

이러한 끊어진 흐름은 정확히 지표 2 흐름의 모듈러스 공간의 경계를 구성한다. 즉, 끊어지지 않은 지표 2 흐름의 임의의 수열의 극한은 이러한 형태이며, 모든 그러한 끊어진 흐름은 끊어지지 않은 지표 2 흐름의 극한으로 나타난다. 매개변수화되지 않은 지표 2 흐름은 1차원 패밀리로 나타나며, 경계를 갖는 콤팩트 1-다양체로 콤팩트화된다. 콤팩트 1-다양체의 경계는 부호가 있는 개수가 0이라는 사실은 임을 증명한다.

이 사슬 복합체를 통해 정의한 호몰로지 를 '''모스 호몰로지'''라고 한다. 이는 모스-스메일 함수의 선택에 의존하지 않으며, 또한 다른 호몰로지 이론(특이 호몰로지, 세포 호몰로지 등)과 일치한다.

초대칭 양자역학을 사용하여 모스 (코)호몰로지를 드람 코호몰로지와 호지 이론을 통해 재정의할 수 있다.[4][5] 이는 에드워드 위튼이 발견하였고,[10] '''모스-위튼 코호몰로지'''(Morse–Witten cohomology영어)라고 불린다.

모스 함수 가 주어진 콤팩트 리만 다양체 위에 연산자들을 정의하고, 의 고윳값에 따라 차 미분 형식들의 공간 을 분해할 수 있다. 일 때, 호지 이론에 따라 이다. 여기서 은 드람 코호몰로지다. 이면, 는 모스 지표가 인 임계점 근처에 국소화된 차 미분형식들로 이루어진 기저를 가지며, 이다. 여기서 는 모스 지표가 인 임계점들의 개수다.

이때, '''모스-위튼 복합체'''(Morse–Witten complex영어)가 존재하며, 이 복합체의 코호몰로지는 드람 코호몰로지와 일치한다. 공경계 연산자 는 모스-스메일 호몰로지에서의 기울기 흐름과 대응한다.

모스-위튼 코호몰로지는 을 과녁 공간으로 갖는 초대칭 시그마 모형으로 해석할 수 있다. 이 경우, 모스-위튼 복합체의 공경계 연산자는 순간자로 매개되는 터널 효과를 나타낸다.

| 수학적 설명 | 물리학적 설명 |

|---|---|

| 위의 매끄러운 함수들 | 위의 보손들의 힐베르트 공간 |

| 위의 차 미분 형식들의 공간 | 페르미온 수가 인 상태들의 힐베르트 공간 |

| 외미분 | 초대칭 연산자의 하나 |

| 외미분의 수반(adjoint) | 초대칭 연산자의 하나 |

| 라플라스-벨트라미 연산자 | 자유 입자의 해밀토니언 |

| 모스 지표가 인 임계점들로 생성되는 벡터 공간 | 페르미온 수가 인 섭동적 초대칭 바닥 상태들의 힐베르트 공간 |

| 모스-위튼 복합체의 공경계 연산자 | 순간자로 매개되는 터널 효과 |

| 모스-위튼 코호몰로지 군 | 참된 (비섭동적인) 초대칭 진공들의 힐베르트 공간 |

2. 1. 모스-스메일 함수

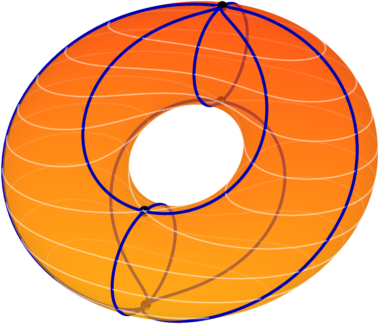

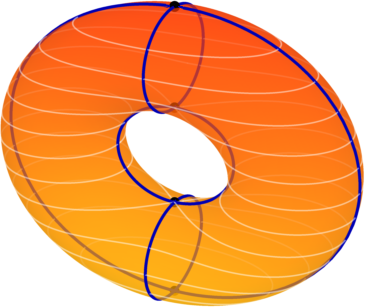

콤팩트 매끄러운 다양체 위에 임의의 리만 계량 와 모스 함수 를 정의하고, 그 기울기 벡터장 을 정의할 수 있다.[3] 각 임계점 에 대하여, 의 안정 부분 공간(stable subspace) 과 불안정 부분 공간(unstable subspace) 을 정의할 수 있다. 만약 모든 임계점들의 안정 부분공간과 불안정 부분공간이 횡단 교차(transversal intersection영어)한다면 (즉, 모든 에서 이라면) 순서쌍 를 '''모스-스메일 함수'''(Morse-Smale函數, Morse–Smale function영어)라고 한다.[3] 이는 마스턴 모스와 스티븐 스메일의 이름을 딴 것이다.|섬네일|오른쪽|기울이지 않은 원환면 위의 높이 함수는 모스 함수이지만, 안장점에서 횡단 교차 조건을 충족시키지 못하여 모스-스메일 함수가 아니다.]]

2. 2. 모스 호몰로지의 고전적 정의

모스-스메일 함수 가 주어진 콤팩트 매끄러운 다양체 위에, '''모스 사슬 복합체'''(Morse사슬複合體, Morse chain complex영어) 는 모스 지표가 인 임계점들로 생성되는 자유 아벨 군이다. 이 모스 사슬 복합체에 경계 연산자 는 을 로부터 시작하는 의 기울기 흐름들의 (부호가 붙은) 종점들의 합으로 대응시켜 정의할 수 있다.두 임계점 , 사이의 기울기 흐름들의 모듈라이 공간 을 정의하면, 이 모듈러스 공간의 차원은 임계점들의 모스 지표의 차의 절댓값과 같다.

:

사슬 복합체 는 임계점에 의해 생성된 '''Z'''-가군이며, 복합체의 미분 ''d''는 지표 ''i''인 임계점 ''p''를 지표- 임계점의 합으로 보낸다. 이때, 계수는 ''p''에서 해당 지표- 임계점으로 가는 (부호가 있는) 매개변수화되지 않은 흐름선의 수에 해당한다.

이 성립하여 사슬 복합체를 정의한다는 사실은 기울기 흐름의 모듈러스 공간의 콤팩트화를 통해 알 수 있다. 에서 지표- 임계점 ''q''의 계수는 지표 1의 흐름이 ''p''에서 지표 인 어떤 임계점 ''r''로 흐르고, 다시 ''r''에서 ''q''로 흐르는 것으로 구성된 (부호가 있는) "끊어진 흐름"의 수이다.

이러한 끊어진 흐름은 정확히 지표 2 흐름의 모듈러스 공간의 경계를 구성한다. 즉, 끊어지지 않은 지표 2 흐름의 임의의 수열의 극한은 이러한 형태이며, 모든 그러한 끊어진 흐름은 끊어지지 않은 지표 2 흐름의 극한으로 나타난다. 매개변수화되지 않은 지표 2 흐름은 1차원 패밀리로 나타나며, 경계를 갖는 콤팩트 1-다양체로 콤팩트화된다. 콤팩트 1-다양체의 경계는 부호가 있는 개수가 0이라는 사실은 임을 증명한다.

이 사슬 복합체를 통해 정의한 호몰로지 를 '''모스 호몰로지'''라고 한다. 이는 모스-스메일 함수의 선택에 의존하지 않으며, 또한 다른 호몰로지 이론(특이 호몰로지, 세포 호몰로지 등)과 일치한다.

2. 3. 모스-위튼 코호몰로지

초대칭 양자역학을 사용하여 모스 (코)호몰로지를 드람 코호몰로지와 호지 이론을 통해 재정의할 수 있다.[4][5] 이는 에드워드 위튼이 발견하였고,[10] '''모스-위튼 코호몰로지'''(Morse–Witten cohomology영어)라고 불린다.모스 함수 가 주어진 콤팩트 리만 다양체 위에 연산자들을 정의하고, 의 고윳값에 따라 차 미분 형식들의 공간 을 분해할 수 있다. 일 때, 호지 이론에 따라 이다. 여기서 은 드람 코호몰로지다. 이면, 는 모스 지표가 인 임계점 근처에 국소화된 차 미분형식들로 이루어진 기저를 가지며, 이다. 여기서 는 모스 지표가 인 임계점들의 개수다.

이때, '''모스-위튼 복합체'''(Morse–Witten complex영어)가 존재하며, 이 복합체의 코호몰로지는 드람 코호몰로지와 일치한다. 공경계 연산자 는 모스-스메일 호몰로지에서의 기울기 흐름과 대응한다.

모스-위튼 코호몰로지는 을 과녁 공간으로 갖는 초대칭 시그마 모형으로 해석할 수 있다. 이 경우, 모스-위튼 복합체의 공경계 연산자는 순간자로 매개되는 터널 효과를 나타낸다.

| 수학적 설명 | 물리학적 설명 |

|---|---|

| 위의 매끄러운 함수들 | 위의 보손들의 힐베르트 공간 |

| 위의 차 미분 형식들의 공간 | 페르미온 수가 인 상태들의 힐베르트 공간 |

| 외미분 | 초대칭 연산자의 하나 |

| 외미분의 수반(adjoint) | 초대칭 연산자의 하나 |

| 라플라스-벨트라미 연산자 | 자유 입자의 해밀토니언 |

| 모스 지표가 인 임계점들로 생성되는 벡터 공간 | 페르미온 수가 인 섭동적 초대칭 바닥 상태들의 힐베르트 공간 |

| 모스-위튼 복합체의 공경계 연산자 | 순간자로 매개되는 터널 효과 |

| 모스-위튼 코호몰로지 군 | 참된 (비섭동적인) 초대칭 진공들의 힐베르트 공간 |

이 복소수의 호몰로지는 이를 정의하는 데 사용된 모스-스메일 쌍 (''f''0, ''g''0)과 (''f''1, ''g''1)에 관계없이 독립적이다. 주어진 두 쌍 (''f''0, ''g''0)과 (''f''1, ''g''1) 사이를 보간하는 쌍 (''ft'', ''gt'')의 호모토피는 항상 정의될 수 있다. 분기 분석을 통해 또는 연속 사상을 사용하여 에서 으로의 사슬 사상을 정의하여 두 모스 호몰로지가 동형임을 보일 수 있다. 호모토피의 호모토피를 사용하는 유사한 논증은 이 동형이 표준적임을 보여준다.

3. 불변성

모스 호몰로지의 불변성을 증명하는 또 다른 방법은 그것을 특이 호몰로지와 직접적으로 관련시키는 것이다. 임계점을 해당 점과 관련된 불안정 다양체와 관련된 특이 사슬로 보내는 방식으로 특이 호몰로지에 대한 사상을 정의할 수 있다. 반대로, 특이 사슬은 기울기 벡터장을 사용하여 사슬을 흐르게 함으로써 도달한 극한 임계점으로 보내진다. 이를 엄밀하게 수행하는 가장 깔끔한 방법은 전류의 이론을 사용하는 것이다.

특이 호몰로지와의 동형은 또한 지수 ''i''의 임계점과 관련된 불안정 다양체를 ''i''-세포로 보고 모스 복소수와 세포 복소수에서 경계 사상이 일치함을 보여줌으로써 세포 호몰로지와의 동형을 시연하여 증명할 수 있다.

3. 1. 호모토피 불변성

모스-스메일 쌍(''f''0, ''g''0)과 (''f''1, ''g''1) 사이를 보간하는 쌍 (''ft'', ''gt'')의 호모토피를 정의하여, 분기 분석이나 연속 사상을 통해 에서 으로의 사슬 사상을 정의할 수 있다. 이를 통해 두 모스 호몰로지가 동형임을 보인다. 호모토피의 호모토피를 사용하는 유사한 논증은 이 동형이 표준적임을 보여준다.

모스 호몰로지의 불변성은 특이 호몰로지와 직접 관련시켜 증명할 수도 있다. 임계점을 해당 점과 관련된 불안정 다양체와 관련된 특이 사슬로 보내는 방식으로 특이 호몰로지에 대한 사상을 정의한다. 반대로, 특이 사슬은 기울기 벡터장을 사용하여 사슬을 흐르게 함으로써 도달한 극한 임계점으로 보내진다. 전류의 이론을 사용하면 이를 엄밀하게 수행할 수 있다.

특이 호몰로지와의 동형은 지수 ''i''의 임계점과 관련된 불안정 다양체를 ''i''-세포로 보고 모스 복소수와 세포 복소수에서 경계 사상이 일치함을 보여줌으로써 세포 호몰로지와의 동형을 시연하여 증명할 수도 있다.

3. 2. 특이 호몰로지와의 관계

이 복소수의 호몰로지는 이를 정의하는 데 사용된 모스-스메일 쌍 (''f''0, ''g''0)과 (''f''1, ''g''1)에 관계없이 독립적이다. 주어진 두 쌍 사이를 보간하는 쌍 (''ft'', ''gt'')의 호모토피는 항상 정의될 수 있다. 분기 분석이나 연속 사상을 사용하여 C*(M, (f0, g0))에서 C*(M, (f1, g1))으로의 사슬 사상을 정의하여 두 모스 호몰로지가 동형임을 보일 수 있다. 호모토피의 호모토피를 사용하는 유사한 논증은 이 동형이 표준적임을 보여준다.

모스 호몰로지의 불변성을 증명하는 또 다른 방법은 특이 호몰로지와 직접적으로 관련시키는 것이다. 임계점을 해당 점과 관련된 불안정 다양체와 관련된 특이 사슬로 보내는 방식으로 특이 호몰로지에 대한 사상을 정의할 수 있다. 반대로, 특이 사슬은 기울기 벡터장을 사용하여 사슬을 흐르게 함으로써 도달한 극한 임계점으로 보내진다. 이를 엄밀하게 수행하는 가장 깔끔한 방법은 전류의 이론을 사용하는 것이다.

특이 호몰로지와의 동형은 지수 ''i''의 임계점과 관련된 불안정 다양체를 ''i''-세포로 보고 모스 복소수와 세포 복소수에서 경계 사상이 일치함을 보여줌으로써 세포 호몰로지와의 동형을 시연하여 증명할 수도 있다.

4. 관련 이론

르네 톰과 스티븐 스메일은 어떤 형태로든 모스 이론에 대한 접근 방식을 알고 있었다. 이는 존 밀너의 h-코보디즘 정리에 관한 책에서도 암시되어 있다.

모스 호몰로지가 특이 호몰로지와 동형이라는 사실로부터, 모스 부등식은 적절한 랭크의 호몰로지 그룹을 생성하는 데 필요한 생성자, 즉 임계점의 수를 고려하여 도출된다(그리고 모스 복합체의 절단을 고려하여 더 강력한 부등식을 얻는다). 모스 호몰로지의 존재는 범주화의 의미에서 모스 부등식을 "설명"한다.

에드워드 위튼은 1980년대 초에 모스-위튼 이론으로 알려진 관련 구성을 고안했다.

모스 호몰로지는 유한 차원 비콤팩트 또는 무한 차원 다양체로 확장될 수 있으며, 여기서 지수는 유한하게 유지되고, 메트릭은 완전하며, 함수는 팔레-스메일 콤팩트성 조건을 충족한다. 이러한 예로는 리만 다양체의 측지선에 대한 에너지 범함수가 있다. 지수와 코지수가 모두 무한하지만 임계점 쌍의 상대 지수가 유한한 상황으로의 일반화는 플로어 호몰로지로 알려져 있다.

세르게이 노비코프 (수학자)는 이 구성을 다양체에서 닫힌 완전 미분 형식과 관련된 호몰로지 이론으로 일반화했다. 모스 호몰로지는 1-형식 ''df''의 특수한 경우이다. 노비코프 이론의 특수한 경우는 원값 모스 이론이며, 이는 마이클 허칭스 (수학자)와 Yi-Jen Lee가 라이데마이스터 꼬임 및 자이베르그-위튼 이론과 연결했다.

4. 1. h-코보디즘 정리

이러한 모스 이론에 대한 접근 방식은 르네 톰과 스티븐 스메일에게 어떤 형태로든 알려져 있었다. 이는 또한 존 밀너의 h-코보디즘 정리에 관한 책에서도 암시되어 있다.4. 2. 모스 부등식

르네 톰과 스티븐 스메일은 모스 이론에 대한 접근 방식을 알고 있었으며, 이는 존 밀너의 h-코보디즘 정리에서도 암시되었다. 모스 호몰로지가 특이 호몰로지와 동형이라는 사실로부터 모스 부등식이 도출된다. 적절한 랭크의 호몰로지 그룹을 생성하는데 필요한 생성자, 즉 임계점의 수를 고려하여 부등식을 얻는다. 모스 복합체의 절단을 고려하면 더 강력한 부등식을 얻을 수 있다. 모스 호몰로지의 존재는 범주화의 관점에서 모스 부등식을 설명한다.에드워드 위튼은 1980년대 초 모스-위튼 이론으로 알려진 관련 구성을 고안했다. 모스 호몰로지는 유한 차원 비콤팩트 또는 무한 차원 다양체로 확장될 수 있으며, 이 경우 지수는 유한하게 유지되고, 메트릭은 완전하며, 함수는 팔레-스메일 콤팩트성 조건을 충족한다. 리만 다양체의 측지선에 대한 에너지 범함수가 이러한 예시이다. 지수와 코지수가 모두 무한하지만 임계점 쌍의 상대 지수가 유한한 상황으로 일반화한 것은 플로어 호몰로지로 알려져 있다.

세르게이 노비코프는 이 구성을 다양체에서 닫힌 완전 미분 형식과 관련된 호몰로지 이론으로 일반화했다. 모스 호몰로지는 1-형식 ''df''의 특수한 경우이다. 노비코프 이론의 특수한 경우는 원값 모스 이론이며, 이는 마이클 허칭스 (수학자)와 Yi-Jen Lee가 라이데마이스터 꼬임 및 자이베르그-위튼 이론과 연결했다.

4. 3. 모스-위튼 이론

르네 톰과 스티븐 스메일에게 어떤 형태로든 알려져 있었던 모스 이론은, 존 밀너의 h-코보디즘 정리에 관한 책에서도 암시되어 있다. 모스 호몰로지가 특이 호몰로지와 동형이라는 사실로부터, 모스 부등식은 적절한 랭크의 호몰로지 그룹을 생성하는 데 필요한 생성자, 즉 임계점의 수를 고려하여 도출된다. 그리고 모스 복합체의 절단을 고려하여 더 강력한 부등식을 얻는다. 모스 호몰로지의 존재는 범주화의 의미에서 모스 부등식을 "설명"한다.에드워드 위튼은 1980년대 초에 모스-위튼 이론으로 알려진 관련 구성을 고안했다.

모스 호몰로지는 유한 차원 비콤팩트 또는 무한 차원 다양체로 확장될 수 있으며, 여기서 지수는 유한하게 유지되고, 메트릭은 완전하며, 함수는 팔레-스메일 콤팩트성 조건을 충족한다. 이러한 예로는 리만 다양체의 측지선에 대한 에너지 범함수가 있다. 지수와 코지수가 모두 무한하지만 임계점 쌍의 상대 지수가 유한한 상황으로의 일반화는 플로어 호몰로지로 알려져 있다.

세르게이 노비코프 (수학자)는 이 구성을 다양체에서 닫힌 완전 미분 형식과 관련된 호몰로지 이론으로 일반화했다. 모스 호몰로지는 1-형식 ''df''의 특수한 경우이다. 노비코프 이론의 특수한 경우는 원값 모스 이론이며, 이는 마이클 허칭스 (수학자)와 Yi-Jen Lee가 라이데마이스터 꼬임 및 자이베르그-위튼 이론과 연결했다.

4. 4. 플뢰어 호몰로지

르네 톰과 스티븐 스메일은 모스 이론에 대한 접근 방식을 이미 알고 있었으며, 이는 존 밀너의 h-코보디즘 정리에도 암시되어 있다. 모스 호몰로지가 특이 호몰로지와 동형이라는 사실로부터 모스 부등식을 유도할 수 있다. 에드워드 위튼은 1980년대 초에 모스-위튼 이론으로 알려진 관련 구성을 고안했다.모스 호몰로지는 유한 차원 비콤팩트 또는 무한 차원 다양체로 확장될 수 있으며, 이 경우 지수는 유한하게 유지되고, 메트릭은 완전하며, 함수는 팔레-스메일 콤팩트성 조건을 충족한다. 리만 다양체의 측지선에 대한 에너지 범함수가 이러한 예시에 해당한다. 지수와 코지수가 모두 무한하지만 임계점 쌍의 상대 지수가 유한한 상황으로 일반화한 것은 플뢰어 호몰로지로 알려져 있다.

세르게이 노비코프 (수학자)는 이 구성을 다양체에서 닫힌 완전 미분 형식과 관련된 호몰로지 이론으로 일반화했다. 모스 호몰로지는 1-형식 ''df''의 특수한 경우이다. 마이클 허칭스 (수학자)와 Yi-Jen Lee는 원값 모스 이론을 라이데마이스터 꼬임 및 자이베르그-위튼 이론과 연결했다.

4. 5. 모스-보트 호몰로지

모스 호몰로지는 모스-보트 설정에서 수행될 수 있다. 모스-보트 설정은 고립된 비퇴화 임계점 대신 함수가 한 점에서의 접선 공간이 그 점에서의 헤시안의 커널과 일치하는 임계 다양체를 가질 때를 의미한다. 이러한 상황은 고려되는 함수가 비이산 리 군에 대해 불변일 경우 항상 발생한다.결과적인 사슬 복합체와 그 호몰로지를 설명하기 위해, 각 임계 부분 다양체에 일반적인 모스 함수를 도입한다. 사슬은 보조 모스 함수의 임계점에서 시작하여, 어떤 메트릭에 대한 기울기 궤적을 따라가고, 부분 다양체를 떠나 모스-보트 함수의 기울기 벡터장을 따라 다른 임계 다양체에 도달할 때까지 이어지는 경로로 구성된다. 이는 해당 임계 부분 다양체에 대한 모스 함수와 관련된 기울기 궤적을 따라 잠시 흐른 다음 다른 임계 부분 다양체로 흐르거나, 원래의 부분 다양체의 임계점으로 흘러 종료된다. 이러한 모스-보트 호몰로지 접근법은 접촉 호몰로지에 대한 Bourgeois의 미공개 작업의 맥락에서 나타났으며, 여기서 임계 부분 다양체는 리브 궤도의 집합이고, 임계 부분 다양체 사이의 기울기 흐름은 접촉 다양체의 심플렉스화에서 리브 궤도에 점근적으로 접근하는 의사 정칙 곡선이다.

각 모스 함수를 임계 부분 다양체 근처에서 지원되는 전체 다양체의 함수로 확장하면, 원래의 모스-보트 함수를 섭동하는 모스-스메일 함수를 명시적으로 작성할 수 있다. 즉, 확장된 각 함수에 작은 양의 상수를 곱하고, 이를 합산하여 원래의 모스-보트 함수에 더한다. 위에서 설명한 끊어진 흐름은 이 모스-스메일 함수의 흐름선에 C0 가깝게 된다.

5. 역사

마스턴 모스가 변분법을 연구하면서 1934년에 도입하였다.[6]

1950년대에, 라울 보트는 모스 이론을 특이점들이 고립돼 있지 않고 닫힌 집합을 이루는 경우로 확장한 '''모스-보트 이론'''(Morse–Bott theory영어)을 도입하였고, 이를 사용하여 위상 K이론의 보트 주기성(Bott periodicity영어)을 증명하였다.[7][8][9]

1982년에 에드워드 위튼은 모스 이론을 초대칭 양자역학을 사용하여 재정의하였다. 이를 '''모스-위튼 이론'''(Morse–Witten theory영어)이라고 한다.[10] 1988년에 안드레아스 플뢰어(Andreas Floerde)는 함수 공간에서의 모스 코호몰로지를 사용하여, 심플렉틱 다양체 및 3차원 다양체에 대한 '''플뢰어 호몰로지'''를 정의하였다.

5. 1. 마스턴 모스의 초기 연구 (1934)

마스턴 모스가 변분법을 연구하면서 1934년에 모스 이론을 도입하였다.[6]5. 2. 라울 보트의 확장 (1950년대)

마스턴 모스가 변분법을 연구하면서 1934년에 도입하였다.[6] 1950년대에, 라울 보트는 모스 이론을 특이점들이 고립돼 있지 않고 닫힌 집합을 이루는 경우로 확장한 모스-보트 이론을 도입하였고, 이를 사용하여 위상 K이론의 보트 주기성을 증명하였다.[7][8][9]5. 3. 에드워드 위튼의 재해석 (1982)

1982년에 에드워드 위튼은 초대칭 양자역학을 사용하여 모스 이론을 재정의하였다.[10] 이를 '''모스-위튼 이론'''(Morse–Witten theory영어)이라고 한다.[10]5. 4. 안드레아스 플뢰어의 플뢰어 호몰로지 (1988)

1988년에 안드레아스 플뢰어(Andreas Floerde)는 함수 공간에서의 모스 코호몰로지를 사용하여, 심플렉틱 다양체 및 3차원 다양체에 대한 플뢰어 호몰로지를 정의하였다.[10]참조

[1]

서적

Lectures on Morse Homology

Kluwer

2004

[2]

서적

Morse Homology

Birkhäuser

1993

[3]

저널

Morse–Smale systems

2007

[4]

저널

Morse theory indomitable

1988

[5]

저널

Les inégalités de Morse (d’après E. Witten)

https://web.archive.[...]

2018-06-09

[6]

서적

The Calculus of Variations in the Large

American Mathematical Society

1934

[7]

저널

An application of the Morse theory to the topology of Lie-grboboups

http://www.numdam.or[...]

1956

[8]

저널

The stable homotopy of the classical groups

1957

[9]

저널

The stable homotopy of the classical groups

1959

[10]

저널

Supersymmetry and Morse theory

http://projecteuclid[...]

1982

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com