몽강연합자치정부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

몽강연합자치정부는 1939년 일본의 지원을 받아 내몽골 지역에 수립된 괴뢰 정권이다. 데므치그돈로브를 주석으로 하여 몽골군 정부, 몽골연맹자치정부를 거쳐 몽강연합자치정부로 개칭되었다. 1941년 몽골자치방으로 이름을 변경했으나, 1945년 소련의 만주 전략 공세 작전으로 멸망했다. 몽강 은행을 설립하고, 몽강 위안을 발행하는 등 경제적 활동을 했으며, 내몽골군을 조직하여 군사력을 유지했다.

1931년 일본의 만주 침략과 괴뢰국 만주국 수립 이후, 일본은 몽골과 화북 지역으로 영향력을 확대하려 했다. 1933년 열하사변을 시작으로 일본은 내몽골 지역에 대한 침략 야욕을 본격화했다.

1936년 5월 12일, 울란차브 출신의 윤돈왕추크 공을 초대 의장으로 하는 몽골군정부가 설립되었다. 1937년 10월 몽골연합자치정부로 명칭이 변경되었고,[7] 1939년 9월 1일에는 한족이 주로 거주하던 남차하얼 자치정부와 북산서 자치정부가 몽골연합자치정부에 통합되어 몽강연합자치정부가 수립되었다. 수도는 장베이 (현재의 장자커우 시 일부)에 위치했으며, 칼간 근처였다. 정부의 통치권은 후허하오터 주변까지 미쳤다. 1941년 8월 4일, 몽골 자치방(蒙古自治邦|멍구쯔즈방중국어)으로 명칭이 다시 변경되었다.[14]

2. 역사적 배경

1936년 5월 12일, 내몽골 독립 운동가 데므치그돈로브는 쑤니터 우기에서 몽골군 총사령부 성립 행사를 열고, 칭기즈 칸의 정신을 이어받아 몽골족의 영토 회복과 민족 부흥을 이룰 것을 주장하며 몽골군 정부를 수립하였다.[7] 1937년 10월 27일에는 후허하오터에서 제2차 몽골족 총회를 열고 몽골연합자치정부를 출범시켰다.[7]

1939년 9월 1일, 일본 제국 관동군의 주도로 남차하얼 자치정부와 북산서 자치정부가 몽골연합자치정부에 병합되어 '''몽강연합자치정부'''가 수립되었다. 수도는 칼간(장자커우) 근처 장베이에 위치했으며, 데므치그돈로브가 주석에 추대되었다. 몽강연합자치정부는 일본 제국의 괴뢰 정권이었지만, 만주국과 달리 국제적인 승인을 거의 받지 못했다.

1940년, 왕징웨이 정권에 명목상 통합되었지만, 실질적인 자율성은 유지했다. 데므치그돈로브는 장제스와 내통하며 일본에 저항하기도 했다. 1941년 8월 4일, 몽강연합자치정부는 '''몽골자치방'''으로 명칭을 변경했다.[14] '방'(邦)이라는 용어는 중국어로는 몽강이 중국의 자치 지역임을, 몽골어로는 독립 국가임을 암시하는 중의적인 표현이었다.

1945년 8월, 소련의 만주 전략 공세 작전으로 몽강연합자치정부는 멸망하였다.[12] 이후 내몽골은 내몽골 인민 공화국과 국공내전 시기 중국 공산당의 내몽골 인민위원회를 거쳐 현재의 내몽골 자치구로 이어지고 있다.

2. 1. 일본의 내몽골 침략

1933년 3월, 관동군이 중화민국의 영토인 열하성(러허성)을 침공해 합병한 열하사변(熱河事變) 이래, 4월 차하르성을 침공하면서 내몽골을 향한 일본의 침략 야욕이 본격화되었다.[7] 내몽골 독립 운동가인 데므치그돈로브는 1936년 5월 12일 '''몽골군 정부'''를 수립하였다.

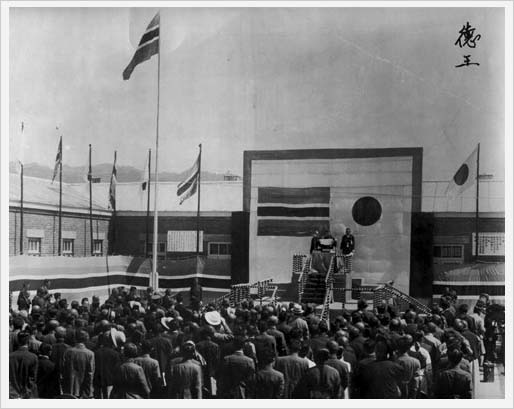

1936년 2월 10일, 데므치그돈로브는 현 중국 내몽골 자치구 시린궈러 맹의 쑤니터 우기 지역에 있었던 덕왕부에서 '''몽골군 총사령부''' 성립행사를 가졌다. 그는 행사 연설에서 스스로 칭기즈 칸의 30대손이라 자칭하면서, 칭기즈 칸의 정신을 이어받아 몽골족의 모든 고유한 영토를 되찾고, 민족 부흥의 대업을 이루어야 한다고 주장하였다.[7]

1936년 4월에 몽골족 총회가 열렸고, 5월 1일 몽골군사정부강령이 채택되었으며, 5월 12일 '''몽골군사정부'''의 성립이 선언되었다. 이때 내몽골 귀족 사이에 명망이 깊었던 왕공족인 운왕을 몽골군사정부 주석직에, 그리고 데므치그돈로브는 총재직에 취임하였다.

1937년 노구교 사건을 빌미로 중일전쟁을 시작한 일본군의 중국 대륙 침공에 편승한 데므치그돈로브는 본격적으로 일본의 지원을 받아 몽골군사정부 영토에 주둔했던 중국군과 전투를 하게 되었으나, 괴멸적인 피해를 입고 몽강군은 유명무실해졌다. 물론 그 이후 관동군의 지원에 따라 영내에 있는 중국군을 격퇴하기도 했으나, 내몽골에는 일본군의 영향이 더욱 짙어졌다.

2. 2. 몽골군 정부 수립 (1936년)

1936년 5월 12일, 내몽골 독립 운동가 데므치그돈로브는 몽골군 정부를 수립하였다.[7] 1933년 열하사변 이후 일본의 관동군은 차하얼성을 침공하며 내몽골 지역에 대한 야욕을 드러냈다. 데므치그돈로브는 내몽골 유력 인사들을 모아 몽골 자치 협의회를 구성하고 장제스에게 자치를 요구했다. 장제스는 내몽골이 일본에 넘어가는 것을 막기 위해 자치정부 설치를 약속했지만, 데므치그돈로브는 관동군과 비밀리에 협력하며 몽골국 건국을 논의했다.

1936년 2월 10일, 데므치그돈로브는 쑤니터 우기에서 몽골군 총사령부 성립 행사를 열고, 칭기즈 칸의 정신을 이어받아 몽골족의 영토 회복과 민족 부흥을 이루어야 한다고 주장했다. 그는 자신의 세력이 소련의 영향을 받는 외몽골(몽골 인민공화국)에 대항하는 정통 몽골 세력임을 내세웠다. 그의 목표는 내몽골 통일 후, 외몽골과 소련령 부랴트 공화국까지 통합하는 것이었다. 그러나 관동군은 소련과의 충돌을 우려하여 그의 구상을 내몽골 독립 국가 수준으로 수정했다.

1936년 4월 몽골족 총회가 열렸고, 5월 1일 몽골군사정부강령이 채택되었으며, 5월 12일 몽골군사정부 성립이 선언되었다. 운왕이 주석, 데므치그돈로브가 총재에 취임했다. 1937년 중일전쟁 발발 이후, 데므치그돈로브는 일본의 지원을 받아 중국군과 전투를 벌였으나 큰 피해를 입었다. 이후 관동군의 지원으로 중국군을 격퇴했지만, 내몽골에서 일본의 영향력은 더욱 커졌다.

2. 3. 몽골연합자치정부로 개칭 (1937년)

1937년 10월 27일, 후허하오터에서 열린 제2차 몽골족 총회에서 몽골연합자치정부가 출범하였다. 이 회의에서는 몽골연합자치정부의 법과 강령 제정, 그리고 2차 몽골 총회의 선언문 발표 등이 논의되었다.[7] 1938년에 사망한 운왕을 대신하여 데므치그돈로브(덕왕)가 주석직에 취임하였다.

몽골연합자치정부는 일본 제국 관동군의 권유에 따라 1938년 일본 제국의 황하 이북, 차하르성과 허베이성, 산시성의 기존 괴뢰정부들인 찰남자치정부, 진북자치정부와 함께 몽강공동위원회를 구성하게 된다.

1939년 9월 1일, 주몽 일본군의 주도 하에 찰남자치정부와 진북자치정부가 몽골연합자치정부에 병합되어 몽강연합자치정부가 수립되었다.[10] 장자커우를 수도로 정하고, 데므치그돈로브를 주석에 추대하였다. 이 통합으로 총 인구 525만 4833명 중 한족이 9할인 501만 9987명이었고, 몽골족은 15만 4203명이었다.

일본은 1938년 12월 "일지 국교 조정 방침에 관한 성명" (제3차 고노에 성명)을 통해 특정 지점에 방공 목적으로 일본군을 주둔시키고, 내몽골을 특수 방공 지역으로 한다는 방침을 발표했다.[12] 주석인 데므치그돈로브는 취임 선언에서 "방공 협화 및 후생에 최선의 노력을 행사"한다고 밝혔다.[13]

1940년 11월 30일, 일본은 중화민국 난징 국민정부(왕징웨이 정권)와 일화기본조약을 맺어, 난징 국민정부는 공동 방공을 실행하기 위한 몽강에의 일본군 주둔을 인정했다.

1941년 8월 4일에는 몽골 자치방 정부로 정부 명칭을 개칭했다.[14]

2. 4. 몽강연합자치정부 수립 (1939년)

내몽골 독립 운동가인 덕왕은 1936년 5월 12일 '''몽골군 정부'''를 수립하였다.[7] 1937년 10월, '''몽골연합자치정부'''로 명칭을 변경하였다.[7]

1939년 9월 1일, 주로 한족이 거주하던 남차하얼 자치정부와 북산서 자치정부가 몽골연합자치정부에 병합되어 '''몽강연합자치정부'''가 수립되었다. 수도는 장베이 (창페이)에 위치했으며, 칼간(장자커우) 근처였다. 정부의 통치권은 후허하오터 주변으로 확장되었다.

몽강연합자치정부는 일본 제국의 괴뢰 정권이었지만, 만주국과 달리 국제적인 승인을 거의 받지 못했다. 1940년, 왕징웨이 정권에 명목상 통합되었지만, 실질적인 자율성은 유지했다.

몽강연합자치정부의 수립은 일본의 괴뢰 정권인 왕징웨이 정권 수립으로 이어졌다. 몽강연합자치정부는 왕징웨이 정권의 자치정부 형태로 전락할 위기에 처했으나, 덕왕은 장제스와 내통하며 저항했다.

1941년 8월 4일, 몽골 자치방으로 명칭이 변경되었다. "방"(邦)이라는 용어는 몽골어로 "국가"를 의미하는 "울루스"(улс)가 "국가"와 "방" 둘 다 번역되기에, 중화민국과 몽강 정부 모두를 달래기 위해 특별히 선택되었다.[14] 따라서 중국어 명칭은 몽강을 중국의 자치 지역으로, 몽골어 명칭은 독립 국가로 암시했다.[14]

2. 5. 몽골자치방으로 개칭 (1941년)

1941년 8월 4일, 몽강연합자치정부는 몽골자치방(蒙古自治邦)으로 이름을 바꾸었다.[14] '방'(邦)이라는 용어는 몽골어로 '국가'를 의미하는 '울루스'(улс)가 '국가'와 '방'으로 모두 번역될 수 있어, 중국과 몽강 정부 양쪽을 만족시키기 위해 특별히 선택되었다.[7] 이는 중국어로는 몽강이 중국의 자치 지역임을, 몽골어로는 독립 국가임을 암시하는 것이었다.

몽강은 1940년에 명목상 왕징웨이 정권에 통합되었지만, 난징으로부터 자율성을 유지했다.

1937년 몽강 지역에는 몽골 연합, 차난, 진베이의 3개 자치 정부가 설립되었지만, 1939년 9월 1일, 주몽 일본군의 주도 하에 3개 자치 정부가 통합되어 몽골 연합 자치 정부가 수립되었다. 초대 주석에는 데무치구동루부(덕왕), 부주석에 위핀칭과 샤궁, 최고 고문에 가나이 쇼지가 취임하였다. 수도는 장자커우에 두었으며, 명목상으로는 왕징웨이 정권 산하의 자치 정부라는 위치였다.

일본은 1938년 12월 "일지 국교 조정 방침에 관한 성명" (제3차 고노에 성명)을 통해 특정 지점에 방공 목적으로 일본군을 주둔시키고, 내몽골을 특수 방공 지역으로 한다는 방침을 발표했다.[12] 주석인 데무치구동루부 (덕왕)는 취임 선언에서 "방공 협화 및 후생에 최선의 노력을 행사"한다고 밝혔다.[13] 1940년 11월 30일, 일본은 왕징웨이 정권과 일화 기본 조약을 맺어, 난징 국민 정부는 공동 방공을 실행하기 위한 몽강에의 일본군 주둔을 인정했다.

몽강은 중국에 예속되는 지방 정권이라는 의미가 있었으나, '몽골'은 몽골의 민족, 토지, 사람이라는 의미가 있어 세계에도 알려져 있었기에, 몽골 측의 강한 요구로 몽골자치방으로 개칭되었다고 한다.[14]

2. 6. 왕징웨이 정권과의 관계

1939년, 왕징웨이는 점령된 중국 정부의 잔당을 재편하여 일본 괴뢰 국가인 왕징웨이 정권을 수립하고 수도를 난징에 두었다. 몽강은 1940년에 명목상으로 왕징웨이 정권에 통합되었지만, 난징으로부터 자율성을 유지했다.[7]

1940년 난징에서 일본의 괴뢰국인 왕징웨이 정권이 정식 수립되면서 몽강연합자치정부는 명목상 난징 국민정부의 자치정부 형태로 전락할 위기에 처했다. 그러나, 이는 데므치그돈로브(덕왕)가 바라던 내몽골인의 독립국이라는 구상과는 거리가 멀었고, 이미 실권은 일본이 쥐고 있었다. 데므치그돈로브는 이에 분노하여 장제스와 내통하기도 하였으나, 결국 관동군에 발각되었다. 하지만 관동군은 데므치그돈로브를 대신할 만한 인물이 없었기 때문에 그를 그대로 두었다.

1941년 8월 4일, 몽강연합자치정부는 몽골자치방(蒙古自治邦)으로 이름을 바꾸었다.[14] 몽강은 중국에 예속되는 지방 정권이라는 의미를 담고 있었기에, 몽골의 민족, 토지, 사람이라는 의미를 지니며 세계적으로도 알려진 "몽골"로 바꾸고자 하는 몽골 측의 강한 의향이 반영된 결과였다.[14] 명목상으로는 난징 정권(왕징웨이 정권)하의 자치정부였지만, 실질적으로는 난징 정부의 영향이 전혀 미치지 않는, 데므치그돈로브를 수반으로 한 괴뢰정부였다. 몽골자치구가 중화민국의 연호인 민국 대신에 칭기즈 칸을 기준으로 한 것이 이를 뒷받침한다.

2. 7. 멸망 (1945년)

1941년 8월 4일, 몽강연합자치정부는 몽골자치방으로 개칭되었으나, 실질적으로는 난징 국민정부(왕징웨이 정권)의 영향을 받지 않는 데므치그돈로브를 수반으로 한 괴뢰정부였다. 몽골자치방은 중화민국의 연호인 민국 대신 칭기즈 칸을 기준으로 연호를 사용했다.[7]

1939년, 왕징웨이는 점령된 중국 정부의 잔당을 재편하여 일본 괴뢰 국가인 왕징웨이 정권을 수립하고, 난징에 수도를 두었다. 몽강은 1940년에 명목상 왕징웨이 정권에 통합되었지만, 난징으로부터 자율성을 유지했다.

1945년 8월, 소련의 대일 선전포고와 함께 만주 전략 공세 작전이 개시되었다. 소련군과 몽골군의 합동 작전으로 플리예프 기병-기계화 집단이 내몽골 사막을 건너 침공해 왔고, 8월 19일 몽강연합자치정부는 멸망하였다.[12] 소련은 내몽골을 몽골에 병합시키려 했으나 미국의 반대로 철회했다. 이후 내몽골 인민 공화국이 수립되었고, 국공내전 시기 중국 공산당의 내몽골 인민위원회를 거쳐 현재의 내몽골 자치구로 이어지고 있다. 內蒙古自治區|내몽골 자치구중국어

3. 정치

1937년 몽강 지역에는 몽골 연합, 차난, 진베이의 3개 자치 정부가 설립되었고, 같은 해 11월 22일 3개 자치 정부에 의해 몽강 연합 위원회가 설립되었다. 그러나 이 위원회가 충분히 기능하지 못하자, 1939년 9월 1일 주몽 일본군의 주도로 3개 자치 정부가 통합되어 몽골 연합 자치 정부가 수립되었다.

초대 주석에는 데무치구동루부 (덕왕), 부주석에 위핀칭과 샤궁, 최고 고문에 가나이 쇼지가 취임했다. 수도는 장자커우에 두었으며, 명목상으로는 중화민국 임시 정부·왕징웨이 정권과 같은 괴뢰 정권 산하의 자치 정부였다. 이 통합으로 총 인구 525만 4833명 중 한족이 9할인 501만 9987명, 몽골족은 15만 4203명이 되었다.

1938년 12월 일본은 "일지 국교 조정 방침에 관한 성명" (제3차 고노에 성명)을 통해 특정 지점에 방공 목적으로 일본군을 주둔시키고, 내몽골을 특수 방공 지역으로 한다는 방침을 발표했다.[12] 주석인 데무치구동루부 (덕왕)는 취임 선언에서 "방공 협화 및 후생에 최선의 노력을 행사"한다고 밝혔다.[13] 1940년 11월 30일, 일본은 중화민국 난징 국민 정부 (왕징웨이 정권)와 일화 기본 조약을 맺어, 난징 국민 정부는 공동 방공을 실행하기 위한 몽강에의 일본군 주둔을 인정했다.

1941년 8월 4일 몽골 자치방 정부로 정부 명칭을 개칭했다.[14] 1939년, 왕징웨이는 점령된 중국 정부의 잔당을 재편하여 일본의 괴뢰 국가인 왕징웨이 정권을 수립하고 수도를 난징에 두었다. 몽강은 1940년에 명목상 왕징웨이 정권에 통합되었지만, 난징으로부터 자율성을 유지했다.

3. 1. 통치 기구

| 통치 기구 |

|---|

| 통신총국 |

| 몽강 은행 |

| 몽골군 지휘본부 |

| 내몽골군 |

3. 2. 주요 인물

- 덕왕: 몽강국의 국가 원수이자 몽골 군사령부 사령관을 역임했다. 몽강연합자치정부 수립 기념식 사진과 함께 리수신, 일본 군인과 함께 찍은 사진이 남아있다.[7]

- 리서우신: 차하르 출신 군벌로, 내몽골 군 참모장을 지냈다. (1937–1945)[7]

- 윤돈왕추크: 몽강 초대 주석을 역임했다. (1936–1938)[7]

- 알타노치르: 교통부 장관, 몽골 문화 센터장, 몽골 아카데미 학장을 역임했다.[7]

- 알타노치르 (1882-1949): 오르도스 시 부시장 및 오르도스 군 총사령관을 지냈다.[7]

- 우헬링: 상담국 국장 및 부사령관, 하원 의장, 일본 유학 예비 학교 교장을 역임했다.[7]

- 조드바자브: 몽골 민병대 사령관, 보안대 부사령관을 지냈다.[7]

- 샤궁: 북부 산시 자치 정부 최고 위원, 몽골 연합 자치 정부 부주석을 역임했다.[7]

- 추이샤오첸: 재무부 국장 (1937–1939) 및 몽강 은행 위원을 역임했다.[7]

- 위핀칭: 남부 차하르 자치 정부 최고 위원, 몽골 자치 연맹 부주석을 역임했다.[7]

- 왕잉 (중화민국): 대한 의용군 사령관을 지낸 중국의 산적이자 군벌이었다.[7]

- 스기야마 겐: 몽골 주둔군 사령관을 역임했다.[7]

- 시모무라 사다무: 몽골 주둔군 사령관을 역임했다.[7]

- 도조 히데키: 제1독립혼성여단 사령관, 차하르 원정군 사령관을 역임했다.[7]

- 아야베 키츠주: 대좌, 관동군, 북중국 파견대 참모로서 차하르 지역 작전에 참여했다.[7]

- 가와베 토라시로: 군사 고문을 역임했다.[7]

| 대 | 성명 | 재임 기간 | 주요 전직 | 주요 후직 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 가나이 쇼지 | 1939년 9월 1일 - 1941년 11월 27일 | 만주 청년 연맹 이사장 대리, 하마에 성 총무청장, 간도성 성장, 몽강 연합 위원회 최고 고문 | |

| 2 | 오하시 주이치 | 1941년 11월 27일 - 1942년 9월 3일 | 만주국 참의부 참의, 일본 외무성 차관 | 일본 중의원 의원, 주 캄보디아 대사 |

| 3 | 칸키 요이치 | 1945년 2월 26일 - (종전) | 만주국 국무원 총무청 차장, 몽골 연합 자치 정부 총무청장 | 변호사 |

- 하공: 1939년 9월 1일 - 1940년 1월 10일[7]

- 우핀칭: 1939년 9월 1일 - 1945년 12월 27일 (사형)[7]

- 리수신: 1941년 6월 1일 - (종전)[7]

- 터크터바자푸: 1939년 9월 1일 - 1941년 6월 1일[7]

- 오학령: 1941년 6월 1일 - 1945년 2월 26일[7]

- (겸임) 덕왕: 1945년 2월 26일 - (종전)[7]

4. 경제

| -- | |

| 몽강연합자치정부가 발행한 지폐(좌)와 동전(우) |

몽강연합자치정부는 독자적인 중앙은행으로 몽강은행을 설립하고, 독자적인 통화인 몽강 위안을 발행했다. 일부 지역 화폐 상점에서는 갑진년(甲辰年|갑진년중국어)과 같은 중국 연호 체계를 사용하여 통화를 만들기도 했다.

1938년 제1차 고노에 내각은 흥아원 설치를 결정하고, 이듬해 몽강 연락부를 설치했다. 오히라 마사요시가 경제과장으로 부임하여 아편 정책을 수행, 몽강 지구는 아시아의 아편 공급원이 되었다.

일본은 몽강 지역의 광물 자원에 관심을 가지고, 쉬안화 구 룽옌의 철광석과 수이위안의 석탄 등을 일본으로 수출했다.

4. 1. 몽강 은행

일본은 연도가 표기되지 않은 자체 통화를 발행하는 몽강 은행을 설립했다. 일부 전통적인 지역 화폐 상점에서도 갑진년(甲辰年|갑진년중국어)과 같은 중국 연호 체계를 사용하여 통화를 만들었다.

4. 2. 자원 수탈

일본은 몽강에 세운 괴뢰국에서 광물 자원에 관심을 가졌다. 예를 들어, 1941년 쉬안화 구 롱옌의 철광산을 가동하여 91,645,000톤의 매장량을 확보했으며, 토지 내 석탄 매장량을 분석했는데, 하나는 504톤, 다른 하나는 202,000톤의 잠재 생산량을 가졌다(1934년).몽강의 철광석은 일본으로 직접 수출되었다. 동시에 일본은 수이위안 (몽강이 점령한 또 다른 지역)의 석탄 매장량을 찾았는데, 1940년에 4억 1700만 톤의 매장량과 58,000톤의 잠재 채굴량을 가진 곳이 있었다.

일본은 연도가 표기되지 않은 자체 통화를 발행하는 몽강 은행을 설립했다. 일부 전통적인 지역 화폐 상점에서도 갑진년(甲辰年|갑진년중국어)과 같은 중국 연호 체계를 사용하여 통화를 만들었다.

1938년 11월 28일, 제1차 고노에 내각은 대 중국 중앙 기관으로서의 흥아원 설치를 각의 결정했다. 이듬해 3월 10일, 장자커우에 흥아원 몽강 연락부가 설치되었다. 같은 해 6월 20일, 후에 제68대·69대 총리대신이 된 젊은 대장성 관료 오히라 마사요시가 몽강 연락부 경제과 주임(같은 해 10월, 경제과장)으로 부임하여, 1940년 10월까지 일본의 대륙 경영의 일면을 담당했다. 오히라의 중요한 직무 중 하나는, 흥아원이 주도하는 아편 정책의 수행이었다. 결국 몽강 지구는 아시아의 아편 공급원으로 자리매김되었다.[1]

5. 군사

몽강연합자치정부는 소규모 군대를 보유하고 있었으나, 전차나 비행기는 전혀 없었고, 주로 소총과 대포를 일부 갖추고 있었다. 기마 민족의 특성상 기병대가 주력을 이루었다.[8] 몽강 정부와 군대는 일본의 꼭두각시였다.[9]

1937년 몽강 지역에는 몽골 연합, 차난, 진베이 3개 자치 정부가 설립되었지만, 1939년 9월 1일 주몽 일본군 주도로 3개 자치 정부가 통합되어 몽골 연합 자치 정부가 수립되었다.

일본은 몽강 지역에 방공 목적으로 일본군을 주둔시키고, 내몽골을 특수 방공 지역으로 한다는 방침을 발표했다(1938년 12월 "일지 국교 조정 방침에 관한 성명" - 제3차 고노에 성명).[12] 1940년 11월 30일 일본은 중화민국 난징 국민 정부 (왕징웨이 정권)와 일화 기본 조약을 맺어, 난징 국민정부는 공동 방공을 실행하기 위한 몽강에 일본군 주둔을 인정했다.

5. 1. 내몽골군

몽강 민족군은 몽강에서 조직된 일본이 창설한 현지 군대로, 관동군의 특별 부대였다. 몽골군과는 다른 부대이며, 일본 지휘관과 현지 지휘관이 함께 지휘했다.몽강 민족군의 목적은 일본의 작전을 지원하고 지역 치안을 유지하는 것이었다. 또한 국가 원수인 더 왕과 몽강 현지 기관 및 지방 정부 재산을 보호하는 임무도 수행했다.

몽강 민족군은 소총, 권총, 기관총, 박격포, 일부 포병 및 대공포로 무장했지만, 전차나 비행기는 없었다. 기동 기병대와 경보병 부대로 조직되었으며, 소수의 포병 지원을 받았다.

1936년 당시 내몽골군은 마우저 소총과 200정의 기관총(주로 체코슬로바키아제 ZB-26, 일부 스위스제 Sig. Model 1930)을 보유했다. 더 왕의 1,000명 경호 부대는 기관단총을 지급받았다. 70문의 포병(주로 박격포, 노획한 산포 및 야포)을 보유했지만 탄약과 예비 부품이 부족했다. 몇 안 되는 전차와 장갑차는 일본군이 운용하는 중국군 노획 차량이었다.

수이위안 사건 이후, 몽강 민족군은 패잔병으로 재건되었다. 8개의 새로운 몽골 기병 사단(각 1,500명, 3개 연대)이 편성되었는데, 각 연대는 3개 기병 중대와 120명 기관총 중대로 구성될 예정이었다. 그러나 실제 사단 규모는 1,000명에서 2,000명 사이였다.

1939년, 몽골 사단의 중국계 병력은 "몽골 평정군"의 제1, 제2, 제3 칭안 투이 여단으로 재편되어 게릴라 부대에 대항했다.

1943년, 제4, 제5 몽골 사단이 통합되어 신 제8 사단이, 구 제7, 제8 사단은 신 제9 사단이 되었다. 당시 육군 규모는 4,000명에서 10,000명 사이였으며, 모두 기병대였고 중장비는 거의 없었다.

몽강 정권은 1943년에 5개의 방위 사단을 보유했는데, 지역 민병대와 기타 보안 부대로 구성되었고 명목상 3개 연대로 편성되었다. 각 사단의 연대 중 하나만이 작전 수행이 가능했던 것으로 보인다. 1944년, 일본군은 차하얼 수비대와 함께 이들을 재편성하여 각각 2,000명으로 구성된 4개 사단으로 만들었다.

전쟁이 끝날 무렵, 몽강 민족군은 총 6개 사단(2개 기병 사단, 4개 보병 사단), 3개의 독립 칭안 투이 여단, "파오 안 투이" 보안 부대 연대로 구성되었다.

1929년 조직된 더 왕의 친위대 900명이 내몽골군의 시초였다. 초기에는 장학량에게서 받은 총이나 산포 정도의 빈약한 무장이었다. 이후 일본군 지원으로 군사 조직 체제를 갖추었다.

수위안 사건 당시 내몽골군은 10,000명, 9개 사단(8개 기병사단)으로 확대 편성되었다. 리서우신 지휘 만주국 흥안군이 열하성에서 국경을 넘자 차하얼성 및 수원성의 비적과 탈주병이 참가, 왕잉 지휘 하 4개 여단(대한의용군)으로 편성되었다.

수위안 사건 패배 후, 내몽골군은 8개 소규모 사단(총 병력 20,000명)으로 재편되었다. 중일 전쟁 초기 수원성 공격과 태원 작전에 참가했다.

1939년, 한족 통합 3개 여단 "몽골 진압 부대"가 만들어져 후방 임무에 투입되었다. 1943년, 구 제4·제5 몽골 사단이 신 제8 몽골 사단, 구 제7·제8 몽골 사단이 신 제9 몽골 사단으로 재편되었다. 총 병력은 4,000~10,000명(모두 기병)이었다. 소규모 중장비 부대는 일본인이 운용했다. 당시 몽골 자치 정부는 5개 사단을 보유했지만, 민병·치안 유지 부대였고 3개 연대 편성은 명목상이었다. 각 사단 1개 연대만이 임무 가능 상태였다.

1944년, 일본군은 차하얼 수비대로 4개 사단(8,000명) 체제로 재편했다. 종전 시 내몽골 정부는 2개 보병 사단, 4개 기병 사단, 3개 중국인 독립 여단, 1개 경비 연대를 보유했다.

5. 2. 일본군 주둔

몽강연합자치정부는 약간의 대포와 군대를 갖추고 있었지만, 전차나 비행기는 단 한 대도 없었고 소총 등의 총기류만 소유하고 있었다. 그리고 기마민족인 만큼 기병대가 많이 있었다.[8] 몽강 정부와 군대는 일본의 완전한 꼭두각시였다.[9]몽강국의 군대는 다음과 같이 구성되었다.

- '''몽강 민족 군'''

관동군의 특별 부대였으며, 일본 지휘관과 현지 지휘관이 함께 있었다. 외몽골 (몽골 인민 공화국) 또는 화북 지역에 대한 일본의 작전을 지원하고, 지역 경찰과 함께 지역 치안 부대로 활동하는 것이 목적이었다. 또한 국가 원수인 더 왕 공자와 몽강 현지 기관 및 지방 정부 재산을 보호하는 임무도 수행했다. 소총, 권총, 경/중기관총, 박격포, 일부 포병 및 대공포로 무장했다. 기동 기병대와 경보병 부대로 조직되었으며, 소수의 포병 지원을 받았고, 전차나 항공기는 없었다.

- '''내몽골군'''

1929년에 조직된 900명의 더 왕의 친위대를 발단으로 한다. 장학량으로부터 받은 총이나 산포밖에 장비하지 못했지만, 이후 일본군의 지원을 받아 군사 조직으로서의 체제를 갖추어갔다.

수원 사건 당시 내몽골군은 10,000명이 9개 사단 (그 중 8개가 기병사단)으로 확대 편성되었으며, 리서우신이 지휘하는 만주국 흥안군이 열하성에서 국경을 넘자 차하르성 및 수원성의 비적과 탈주병이 참가했다. 이들은 왕잉의 지휘 하에 4개 여단으로 편성되어 대한의용군이라고 칭했다.

수원 사건의 패배 이후 내몽골군은 총 병력이 20,000명 정도의 8개의 소규모 사단으로 재편성되었으며, 중일 전쟁 개전 초기에 수원성의 공격 (차하얼 작전)에 참가했다. 이후 이러한 병력은 태원 작전에도 참가했다.

1939년에는 군 내부의 한족을 통합한 3개 여단으로 구성된 "몽골 진압 부대"가 만들어져 비적 소탕 등의 후방 임무에 투입되었다. 1943년에는 구 제4·제5 몽골 사단이 신 제8 몽골 사단으로, 구 제7·제8 몽골 사단이 신 제9 몽골 사단으로 재편성되었다. 군의 총 병력은 4,000명에서 10,000명 정도였으며, 모두 기병이었다. 이를 지원하는 소규모의 중장비 부대가 일본인에 의해 운용되었다. 즉, 이 무렵의 몽골 자치 정부는 총 5개 사단을 보유하고 있었지만, 거의 민병이나 치안 유지 부대였으며, 3개 연대 편성은 명목상에 불과했다. 각 사단의 1개 연대만이 임무에 종사할 수 있는 상태였던 것으로 생각된다.

1944년에는 일본군은 이를 차하얼 수비대로 4개 사단 8,000명 체제로 재편성했다. 종전 시에는 내몽골 정부는 2개 보병 사단과 4개 기병 사단, 3개 중국인 독립 여단과 1개 경비 연대를 보유하고 있었다.

- 제26사단

- 독립혼성 제2여단

- 제4독립경비대

6. 행정 구역

몽강연합자치정부의 행정 구획은 특별시, 성(1943년 이전에는 정청), 아이마크(맹)의 3종류가 존재했다.

| 종류 | 명칭 |

|---|---|

| 특별시 | 후허호터 특별시, 장자커우 특별시, 바오터우 특별시 |

| 성 | 선화성(구 차난 정청), 다퉁성(구 진베이 정청) |

| 아이마크(맹) | 차하얼 맹, 바옌타라 맹, 이커자오 맹, 시린궈러 맹, 우란차부 맹 |

참조

[1]

서적

The Last Mongol prince: the life and times of Demchugdongrob, 1902-1966

Center for East Asian Studies, Western Washington University

1999

[2]

웹사이트

The Puppet Masters – How Japan's Military Established a Vassal State in Inner Mongolia

https://militaryhist[...]

2024-12-11

[3]

웹사이트

内蒙古自治区志: 政府志

https://books.google[...]

内蒙古人民出版社

[4]

서적

山西通志: 政务志. 人民代表大会, 政府篇, 政治协商会议

中華書局

[5]

서적

A short history of Nationalist China, 1919–1949

https://books.google[...]

Putnam

[6]

간행물

"A New Stamp Country?'"

https://web.archive.[...]

2007

[7]

간행물

云端旺楚克

http://www.nmgnews.c[...]

2003-09-22

[8]

서적

China at War: Regions of China, 1937–1945

https://books.google[...]

Stanford University Press

[9]

서적

China at War: Regions of China, 1937–1945

https://books.google[...]

Stanford University Press

[10]

서적

日中戦争とイスラーム 満蒙・アジア地域における統治・懐柔政策

慶應義塾大学出版会

[11]

학술지

蒙彊の地理: 外洋流域より内陸流域への遷移

1939

[12]

서적

近衛首相演述集

https://books.google[...]

1939

[13]

서적

朝日東亞年報 昭和十三→十六年版

https://books.google[...]

1941

[14]

학술지

モンゴル自治邦における日本の衛生・医療活動 : 伝統社会から近代社会への移行 (交感するアジアと 日本)

https://doi.org/10.1[...]

静岡大学人文社会科学部アジア研究センター

[15]

웹인용

内蒙古自治区志: 政府志

https://books.google[...]

内蒙古人民出版社

[16]

서적

山西通志: 政务志. 人民代表大会, 政府篇, 政治协商会议

中華書局

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com