미친 한 페이지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《미친 한 페이지》는 1926년 기누가사 데이노스케가 감독한 일본의 무성 영화이다. 이 영화는 정신병원을 배경으로, 잡역부로 일하는 남자가 정신병원에 갇힌 아내를 구하려는 내용을 다룬다. 신감각파의 영향을 받아 제작되었으며, 회상, 빠른 컷, 다중 노출 등 다양한 기법을 사용하여 불안하고 혼란스러운 심리 상태를 표현했다. 무자막으로 제작되었으며, 독일 표현주의 영화의 영향을 받아 빛과 그림자의 대비를 강조한 촬영 기법을 사용했다. 개봉 당시에는 흥행에 실패했지만, 오늘날에는 아방가르드 영화의 선구적인 작품으로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기누가사 데이노스케 감독 영화 - 지옥문 (1953년 영화)

이키나사 사다요 감독의 영화 지옥문은 헤이지의 난을 배경으로 사무라이의 비극적인 사랑과 파멸을 그리며 뛰어난 색채미로 칸 영화제 그랑프리, 아카데미 명예상과 의상 디자인상을 수상하는 등 국제적인 호평을 받았다. - 일본의 무성 영화 - 도쿄 행진곡

도쿄 행진곡은 사토 치야코가 불러 크게 히트한 일본 유행가로, 동명의 영화 및 연극을 지칭하며, 특히 기쿠치 칸의 소설을 원작으로 한 미조구치 겐지 감독의 영화와 사이조 야소 작사, 나카야마 신페이 작곡의 일본 최초 성공적인 영화 주제가로 알려져 있다. - 일본의 무성 영화 - 부초 이야기

오즈 야스지로 감독의 1934년 흑백 영화인 부초 이야기는 가부키 극단 단장 키하치가 옛 애인과 아들을 만나며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 오즈 야스지로의 작품 중 드물게 유랑 예능단을 소재로 했으며 기모노를 입은 등장인물들이 등장하는 것이 특징이다. - 1926년 영화 - 아리랑 (1926년 영화)

《아리랑》은 1926년 나운규 감독, 각본, 주연의 무성 영화로, 일제강점기 3·1 운동 이후 암울한 현실 속 정신이상자가 된 주인공을 통해 민족의 울분과 저항 정신을 상징적으로 그려낸 한국 영화사의 중요한 작품이다. - 1926년 영화 - 파우스트 (1926년 영화)

파우스트는 프리드리히 빌헬름 무르나우가 감독하고 요한 볼프강 폰 괴테의 희곡을 바탕으로 제작된 1926년 독일 무성 영화로, 메피스토펠레스와 파우스트의 계약과 그로 인한 비극을 다루며 인간의 욕망과 구원에 대한 질문을 던지는 독일 표현주의 대표작이다.

| 미친 한 페이지 - [영화]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 원제 | A Page of Madness |

| 일본어 제목 | 狂った一頁 (Kurutta Ichipēji) |

| 영화 정보 | |

| 감독 | 기누가사 데이노스케 |

| 제작 | 기누가사 데이노스케 |

| 각본 | 가와바타 야스나리 기누가사 데이노스케 이누즈카 미노루 사와다 반코 |

| 주연 | 이노우에 마사오 나카가와 요시에 이지마 아야코 |

| 촬영 | 스기야마 고헤이 쓰부라야 에이지 |

| 음악 | 무라오카 미노루 ("뉴 사운드" 버전) |

| 제작사 | 기누가사 영화 연맹 국립 영화 예술 회사 |

| 개봉일 | 1926년 7월 10일 (일본) 1975년 4월 27일 ("뉴 사운드" 버전) |

| 국가 | 일본 |

| 언어 | 일본어 (무성) |

| 상영 시간 | 71분 |

| 관련 정보 | |

| 관련 항목 | 신감각파 독일 표현주의 영화 프랑스 인상주의 영화 |

2. 스토리

다음은 영화 《미친 한 페이지》의 등장인물 목록이다.[132]

이 영화는 "신감각파"(新感覺派|신감각파일본어)라는 일본 아방가르드 예술가 집단이 제작했으며, "신감각주의" 흐름의 첫 번째 영화로 여겨지지만, 독일 표현주의 영화의 영향을 보여준다.[5][6] 회상, 빠른 컷, 빠른 카메라 움직임, 광학적 발명 및 상징주의가 풍부하다.[7] 키누가사 테이노스케가 연출하고 쓰부라야 에이지가 조감독으로 참여한 초기 작품이다.[8]

어느 늦은 밤, 폭우가 쏟아지는 가운데 한 정신병원 환자가 마치 빙의된 듯 격렬하게 춤을 춘다. 나이 많은 관리인은 한 감방 안에 갇힌 정신 질환 여성을 쳐다보는데, 그녀는 관리인의 아내였지만, 병으로 인해 그를 알아보지 못한다. 전직 선원이었던 그는 종종 아내와 딸을 혼자 두고 먼 바다로 항해를 떠났고, 이로 인해 그의 아내는 정신적으로 불안정해졌다. 그녀는 살인-자살을 시도한 후 병원 환자가 되었다. 늙은 남자는 후회를 느끼고 아내를 돌보기 위해 병원에서 일하지만, 병원의 다른 사람들은 이 사실을 알지 못한다.

다음 날 아침, 부부의 딸이 결혼을 앞두고 병원을 방문하지만, 그녀의 아버지가 병원에서 일한다는 사실을 알고 충격과 분노를 느낀다. 딸은 엄마의 병실로 향하지만, 무반응인 엄마에게 실망하고, 엄마를 미치게 만든 아버지에 대한 용서할 수 없어 병원을 떠난다. 아침 진찰이 병원에서 열리고, 관리인은 아내를 진찰하는 의사에게 아내의 상태에 대해 묻지만, 의사는 대답하지 않는다. 관리인은 나중에 딸과 재회하여 용서를 구하고, 그녀의 약혼에 대해 묻는다. 아내는 아침 산책이 허용되어 잔디밭을 걸으며 조용히 하늘을 바라보았고, 하인과 그녀의 딸은 멀리서 지켜보았다. 짧은 평화의 순간은 수감자가 딸을 공격하려 하면서 깨지고, 딸은 병원에서 도망친다.

얼마 후, 환자 중 한 명이 춤을 추기 시작하고 다른 환자들은 그녀를 응원하기 시작한다. 이 소동 중에 환자 중 한 명이 관리인의 아내를 우연히 치고 싸움이 벌어진다. 병원 직원들은 곧 싸움을 멈추게 하고, 원장은 관리인의 행동을 꾸짖는다. 이 사건들은 관리인으로 하여금 여러 환상을 경험하게 하고, 그는 꿈과 현실의 경계를 서서히 잃어간다. 그는 먼저 딸의 지참금으로 줄 수 있는 복권에서 서랍장을 얻는 백일몽을 꾼다. 그의 딸이 그의 결혼에 문제가 생겼다고 말하러 오자, 그는 아내를 정신병원에서 데려와 그녀의 존재를 숨기는 것을 생각한다. 그는 또한 원장을 죽이는 환상을 꾸지만, 수염을 기른 환자가 그의 딸과 결혼하는 모습이 보이면서 환상은 통제 불능이 된다.

관리인은 마침내 환자들에게 노 가면을 나눠주며 그들에게 행복한 표정을 지어주고, 자신은 '오키나'(늙은 남자) 가면을 쓴 꿈을 꾼다. 나중에 관리인은 다시 정신병원의 바닥을 걸레질하는 모습이 나타나고, 그는 열쇠를 잃어 아내의 병동에 더 이상 방문할 수 없게 된다 (의사가 주움). 그는 수염을 기른 환자가 지나가는 것을 보고, 그가 장인에게 절하는 듯 그에게 처음으로 절을 한다.

3. 등장인물

배우 배역 이노우에 마사오 잡역부 나카가와 요시에 잡역부의 아내 이지마 아야코 잡역부의 딸 네모토 히로시 청년 (딸의 약혼자) 세키 미사오 의사 다카세 미노루 미치광이 A 미나미 에이코 무희 다카마쓰 교스케 미치광이 B 쓰보이 데쓰 미치광이 C 다키구치 신타로 문지기의 아들 (크레딧 없음)[132]

4. 제작진

역할 이름 감독·제작 기누가사 데이노스케[131][50] 원작 가와바타 야스나리[132][51] 각본 가와바타 야스나리, 기누가사 데이노스케, 이누즈카 미노루, 사와다 반코[133][52] 촬영 스기야마 고헤이[132][51] 현상 주임 아베 시게마사[132][51] 무대 장치 하야시 가사쿠, 오자키 지요[132][51] 배광 우치다 마사오[132][51] 촬영 보조 쓰부라야 에이지[132][51] 감독 보조 고이시 에이이치, 오스기 마사미[132][51] 타이틀 다케다 기요시[132][51] 음악 무라오카 미노루, 구라시마 도루 (뉴 사운드판)[131][50]

5. 제작

1925년 마키노 프로덕션 소속 기누가사 데이노스케는 요코미쓰 리이치 소설 『일륜』을 영화화하며 요코미쓰와 친분을 쌓았으나, 영화는 우익 단체 항의로 상영 중단되고 기누가사는 회사를 떠났다.

1926년 4월, 기누가사, 요코미쓰, 가와바타 야스나리는 도쿄에서 가타오카 뎃페이, 기시다 구니오와 '신감각파 영화 연맹'을 결성, 공동 영화 제작을 결정했다.

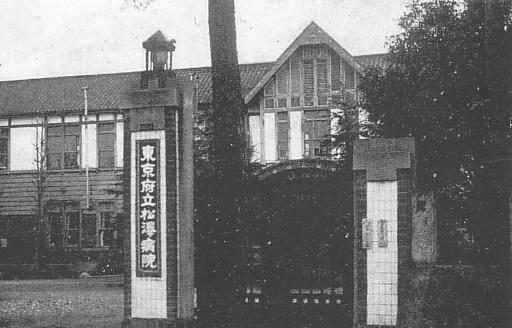

기누가사는 정신병 환자를 보고 도쿄도립 마쓰자와 병원 견학 후 정신병원을 배경으로 한 이야기를 구상했다. 가와바타 야스나리가 시나리오를 썼지만 미완성되어 사와다 반코가 촬영 대본을 집필, 촬영 중에도 여러 명이 협의했다.

제작진은 20대 청년들로 구성, 스기야마 고헤이가 촬영 감독, 쓰부라야 에이지가 촬영 조수, 이노우에 마사오가 주연, 미나미 에이코 등이 출연했다.역할 배우 용인 이노우에 마사오 아내 나카가와 요시에 딸 이지마 아야코 청년 네모토 히로시 의사 세키 미사오 미치광이 A 다카세 미노루 미치광이 B 다카마쓰 교스케 미치광이 C 쓰보이 데쓰 무희 미나미 에이코 문지기의 아들 다키구치 신타로 (크레딧 없음) 역할 담당 감독·제작 기누가사 데이노스케 원작 가와바타 야스나리 각본 가와바타 야스나리, 기누가사 데이노스케, 이누즈카 미노루, 사와다 반코[52] 촬영 스기야마 고헤이 현상 주임 아베 시게마사 무대 장치 하야시 하나사쿠, 오자키 지바 배광 우치다 마사오 촬영 보조 쓰부라야 에이지 감독 보조 고이시 에이이치, 오스기 마사미 타이틀 다케다 기요시 음악 무라오카 미노루, 구라시마 노부루 (뉴 사운드판)[50]

쇼치쿠 시모가모 촬영소에서 촬영, 당시 사용되지 않아 제작진이 직접 정비했다. 저예산으로 세트도 수작업, 조명 장비 부족으로 여러 아이디어를 동원했다. 다중 노출, 플래시백, 오버랩 등 다양한 편집 기법, 800개 이상 숏, 평균 3.3초 숏 길이로 제작되었다. 쓰부라야 에이지는 촬영 조수로 참여, 다양한 촬영 기법을 연구했다.

5. 1. 신감각파 영화 연맹의 결성

1925년, 마키노 프로덕션에 소속되어 있던 기누가사 데이노스케는, 나오키 산주고의 연합 영화 예술가 협회 제작 하에, 요코미쓰 리이치의 소설 『일륜』을 원작으로 한 영화 『일륜』을 감독하면서 요코미쓰와 친분을 쌓았다.[53] 그러나, 『일륜』은 우익 단체의 항의를 받고 상영이 중지되었고, 이는 기누가사가 마키노 프로덕션을 떠나는 원인이 되었다.

당시 일본 영화계에서는 영화감독이 자주적으로 영화를 만드는 일이 드물었지만, 기누가사는 1926년에 "누구에게도 간섭받지 않고 자유롭게 마음껏 영화를 만들어 보고 싶다"는 생각과 배우 시절 모아둔 돈으로 독립을 결심했다.[53] 기누가사는 영화 제작에 필요한 카메라를 구하기 위해 지인에게 부탁하여 상하이에서 파르보 K형 카메라를 구입했다. 또한, 교토 자택에 현상소를 설치하고, 자택 근처 찻밭 공터를 촬영소로 빌렸다.

기누가사는 처음에 서커스를 무대로 한 노인의 이야기를 구상했지만, 요코미쓰 리이치를 만나면서 계획이 변경되었다. 요코미쓰는 기누가사의 계획에 적극적으로 참여하여, 『분게이지다이(文藝時代)』 동인인 가와바타 야스나리, 가타오카 뎃페이, 기시다 구니오, 이케타니 신자부로 등에게 연락했다.

1926년 4월, 기누가사, 요코미쓰, 가와바타는 도쿄에서 가타오카, 기시다와 회의를 갖고, '신감각파 영화 연맹'을 결성하여 공동으로 영화를 제작하기로 결정했다. '신감각파 영화 연맹'이라는 명칭은 언론이 임의로 붙인 것이지만, 이후 정식 명칭으로 채택되었다.[54] 가와바타는 자신들은 아직 명칭을 정하지 않았고, 좋은 명칭이 생각나면 '신감각파'라는 명칭은 사용하지 않을 것이라고 밝혔다.[55]

5. 2. 시나리오

기누가사 데이노스케는 처음에 서커스를 무대로 한 노인의 이야기를 구상했지만, 요코미쓰 리이치와 가와바타 야스나리 등과의 회의에서 보류되었다.[134] 대신 기시다 구니오가 『태엽 장난(ゼンマイの戯れ)』이라는 시나리오를 집필했으나, 영화에 적합하지 않다는 이유로 채택되지 않았다.

기누가사는 신바시의 가라스모리(烏森)에 있는 여관에서 가와바타 등과 새로운 안을 구상했지만, 좋은 안은 나오지 않았다. 그러던 어느 날, 요코미쓰의 집을 방문하려 역에서 내렸을 때, 정신병에 걸린 고귀한 사람의 일행을 보고 아시와라 장군이 입원했던 도쿄도립 마쓰자와 병원을 견학했다.[126] 기누가사는 환자를 보고 힌트를 얻어 요코미쓰와 가와바타에게 상담하여 정신병원을 무대로 한 이야기를 구상했다.[134]

요코미쓰는 아내 간병으로, 가타오카 뎃페이는 슬럼프로 시나리오 집필에 참가하지 못했다. 가와바타가 4월 중순부터 29일까지 모리가사키(森ヶ崎)의 료칸 다이킨(大金)에 묵으며 집필했지만, 촬영 시작까지 완성되지 않았다.

4월 29일, 가와바타는 도쿄에서 기누가사에게 집필 중인 시나리오를 넘기고, 5월 촬영 시작 후 현장을 방문했다. 기누가사는 사와다 반코에게 촬영 대본을 집필시켰다. 촬영 중에도 기누가사, 가와바타, 사와다 반코, 이누즈카 미노루가 촬영 대본을 협의하며 집필했다.[139]

촬영 후, 가와바타가 촬영 대본과 메모를 바탕으로 시나리오를 정리하여 7월 1일 『에이가지다이(映画時代)』 창간호에 가와바타 이름으로 게재했다.[140] "이 시나리오는 기누가사, 이누즈카, 사와다 등에게 힘입은 바가 많고, 감사의 뜻을 표합니다."라고 기록되어 있다.[140] 시나리오는 여러 사람을 거쳐 완성되었기에 가와바타 한 명의 작품이 아닌, 네 명의 합작으로 보는 것이 타당하다.

5. 3. 제작진과 출연진

본 작품 제작진은 "뭔가 새로운 영화를 만들고 싶다"는 강한 열정을 가진 20대 청년들로 구성되었다.[132] 촬영 감독은 스기야마 고헤이가 담당했고, 쓰부라야 에이지(당시 이름은 쓰부라야 에이이치)가 촬영 조수로 참여했다.[132] 쓰부라야 에이지는 훗날 특촬물 감독으로 유명해졌다.

주연인 잡역부 역에는 무대 배우 이노우에 마사오가 캐스팅되었다.[134] 이노우에는 기누가사의 계획에 적극 참여하여 무보수로 출연했고, 노역을 위해 스스로 이마의 털을 뽑는 등 열정을 보였다.[134][139]

그 외에도 다카세 미노루, 미나미 에이코 등 기누가사의 동료들과 지인들이 출연하여 영화 제작에 힘을 보탰다.[139] 특히, 미나미 에이코는 본 작품을 통해 무도가로 데뷔하여, 이후 신흥 무도계에서 주목받는 인물이 되었다.

출연진 및 제작진은 다음과 같다.[132]

| 역할 | 배우 |

|---|---|

| 용인 | 이노우에 마사오 |

| 아내 | 나카가와 요시에 |

| 딸 | 이지마 아야코 |

| 청년 | 네모토 히로시 |

| 의사 | 세키 미사오 |

| 미치광이 A | 다카세 미노루 |

| 미치광이 B | 다카마쓰 교스케 |

| 미치광이 C | 쓰보이 데쓰 |

| 무희 | 미나미 에이코 |

| 문지기의 아들 | 다키구치 신타로 (크레딧 없음) |

| 역할 | 담당 |

| 감독·제작 | 기누가사 데이노스케 |

| 원작 | 가와바타 야스나리 |

| 각본 | 가와바타 야스나리, 기누가사 데이노스케, 이누즈카 미노루, 사와다 반코[52] |

| 촬영 | 스기야마 고헤이 |

| 현상 주임 | 아베 시게마사 |

| 무대 장치 | 하야시 하나사쿠, 오자키 지바 |

| 배광 | 우치다 마사오 |

| 촬영 보조 | 쓰부라야 에이지 |

| 감독 보조 | 고이시 에이이치, 오스기 마사미 |

| 타이틀 | 다케다 기요시 |

| 음악 | 무라오카 미노루, 구라시마 노부루 (뉴 사운드판)[50] |

촬영은 쇼치쿠 시모가모 촬영소에서 진행되었는데, 당시 사용되지 않던 곳이라 제작진들이 직접 풀을 뽑고 정비해야 했다. 저예산 영화였기 때문에 세트도 수작업으로 제작되었고, 조명 장비도 부족하여 여러 가지 아이디어를 동원해야 했다. 예를 들어, 세트 벽에 은가루를 발라 빛의 반사를 좋게 하거나, 목욕탕에서 얻은 그을음을 칠해 입체감을 주는 식이었다.

당시 무성 영화의 표준 촬영 속도는 초당 16프레임이었지만, 이 영화는 18프레임으로 촬영되었다. 또한, 당시에는 편집 기술이 발달하지 않아 어려움이 많았는데, 기누가사는 카메라를 영사기처럼 활용하여 촬영된 필름을 확인하는 등 여러 가지 방법을 고안해야 했다.

가와바타 야스나리는 촬영 도중 촬영소에 합류하여 제작에 참여했는데, 특히 클라이맥스 장면에서 미치광이들에게 가면을 씌우는 아이디어를 제안하기도 했다.

5. 4. 촬영

촬영은 쇼치쿠 시모가모 촬영소에서 진행되었다. 당시 촬영소는 사용되지 않아 방치된 상태였기 때문에, 제작진들이 직접 제초 작업을 하고 촬영을 시작했다.[134] 제작진과 배우들은 촬영소에서 합숙하며 밤샘 촬영을 이어갔다. 저예산으로 인해 모든 세트와 소품은 수작업으로 제작되었고, 조명 기재도 부족하여 어려움을 겪었다.[134]주연 배우 이노우에 마사오는 무상으로 출연을 승낙했으며, 노역을 연기하기 위해 스스로 이마의 털을 뽑는 열정을 보였다.[134] 가와바타 야스나리는 이노우에의 이러한 모습에 감탄하며, "도쿄에서 만나니 맨얼굴의 옛 모습이 없어졌을 정도"라고 묘사했다.[139]

본 작품에는 복수의 영상을 겹치는 다중 노출, 과거 장면을 삽입하는 플래시백, 이미지의 출현이나 소실 기법인 오버랩 등 다양한 편집 기법이 사용되었다. 특히, 가면을 씌우는 장면에서는 쇠창살 영상이 겹쳐져 보이는 다중 노출 기법이 사용되었다.

전체 800개 이상의 숏으로 구성된 본 작품은, 당시 무성 영화의 평균 숏 길이(5.7초)보다 훨씬 짧은 평균 3.3초의 숏 길이로 제작되었다. 이는 당시 일본 영화 제작자들이 변사의 설명을 위해 숏을 길게 유지하는 경향과는 대조적인, 전례 없는 시도였다.

쓰부라야 에이지는 촬영 조수로 참여하여 카메라를 상하좌우로 흔드는 촬영법을 발견하는 등, 다양한 촬영 기법을 연구했다.[8] 이는 훗날 특촬물 기술로 이어지게 되었다. 가와바타 야스나리는 촬영 대본 회의에 참여하고, 미치광이들에게 가면을 씌우는 아이디어를 제안하는 등 제작에 깊이 관여했다.

6. 공개

《미친 한 페이지》는 1926년 7월 10일 도쿄에서 처음 상영되었다.[116] 상영 당시에는 이야기꾼 또는 변사의 실황 해설과 음악 반주가 함께 제공되었을 것이다. 유명 변사인 도쿠가와 무세이는 도쿄 신주쿠에 있는 무사시노칸 극장에서 이 영화를 해설했다.[45] 당시 영화 관람료가 5센트에 불과했던 점을 고려하면, 주당 1000USD 이상의 수익을 올린 것은 대단한 성과였다.[9]

이러한 수익은 기누가사영화연맹을 결성하면서 거의 파산할 뻔했던 감독에게 큰 위안이 되었지만,[9] 영화 배우들은 숙소가 없어 촬영 현장이나 사무실에서 잠을 자야 했고, 세트 페인팅, 소품 제작, 카메라 덮개 밀기 등을 돕기도 했다.[10]

당시 국내 영화 제작을 얕보던 문화 속에서 《미친 한 페이지》는 몇 안 되는 외국 영화에 필적하는 일본 영화 중 하나로 여겨졌다.[11] 그럼에도 불구하고, 다른 영화 제작자들에게 큰 영향을 미치지는 못했다.[11]

당시 다른 무성 영화와 달리, 《미친 한 페이지》는 변사(intertitle)를 사용하지 않았다.[9] 이러한 점과 현재 남아있는 필름이 1926년 버전의 3분의 1가량을 잃어버렸다는 사실[9] 때문에 현대 관람객에게는 영화의 내용을 따라가기가 어려울 수 있다.

이 영화는 45년 동안 분실된 것으로 여겨졌지만, 1971년 기누가사가 보관 창고에 보관해 둔 쌀통에서 발견했다.[12][13][14] 재발견된 버전은 원래 내용의 3분의 1이 부족했다.[15] 1971년, 기누가사 본인이 의뢰하여 무라오카 미노루가 이 영화의 음악을 작곡했다.[11] 2년 후, 이 영화는 로테르담 국제 영화제[16]와 베를린 국제 영화제[17]에서 상영되었다.

Aonno Jiken Ensemble은 1998년 시애틀 아시안 아메리칸 영화제에서 심야 상영회를 통해 영화에 맞춰 음악을 선보였다.[18] 이 반주의 녹음은 그 해 말 CD로 발매되었다.[19] 이 그룹이 음악을 연습하는 모습을 담은 다큐멘터리는 2005년에 제작되어 그 해 뉴욕에서 열린 연례 시티비전스 축제에서 상영되었다.[20]

이 영화는 2004년 멜버른 국제 영화제[21]와 2018년 밀워키 국제 영화제에서 상영되었다. 터너 클래식 무비(Turner Classic Movies)는 2016년 Alloy Orchestra의 스코어를 사용하여 조지 이스트만 하우스 아카이브(George Eastman House Archives)의 필름 프린트를 방송했다.[11] 필름 보존 협회(Film Preservation Associates)와 파트너 플리커 앨리(Flicker Alley)는 같은 스코어로 2017년에 DVD/BR을 출시했다.[11] 일본 아방가르드 및 실험 영화제는 2017년 9월 24일 킹스 칼리지 런던에서 변사 고무라 토모코의 영어 해설과 함께 라이브 음악을 곁들인 상영회를 개최했다.[22]

네덜란드에서 열리는 연례 일본 문화 축제인 CAMERA JAPAN은 2017년 라인업의 일환으로 라이브 음악 반주와 함께 이 영화를 상영했다.[23][24] 같은 해에 Alloy Orchestra의 라이브 반주와 함께 샌프란시스코 무성 영화제에서 이 영화가 상영되었다.[25] Alloy Orchestra는 또한 뉴욕시 링컨 센터에서의 상영과 앞서 언급한 영화 DVD 출시에 대한 스코어를 제공했다.

이 영화는 2018년 4월 20일 에버트페스트에서 상영되었다.[26] 4일 후, 라이브 피아노 반주와 함께 뉴욕 로체스터의 이스트만 박물관에서 상영되었다.[27] 변사 야마우치 나나코는 2022년 10월 8일과 9일 밀워키의 Kenilworth 508 극장에서 지역 음악 그룹 Little Bang Theory와 함께 상영회를 진행했으며;[28] 2022년 10월 13일 미시간 극장 (앤아버, 미시간)에서;[29] 2022년 10월 16일에는 디트로이트 영화 극장에서 상영회를 진행했다.[30] 테크노 밴드 Coupler는 2023년 5월 5일 영화 상영에 맞춰 새로운 스코어를 제작하고 연주하도록 국립 아시아 미술관에서 의뢰받았다.[31]

이 영화는 기누가사의 부분적으로 유실된 1927년 영화 ''오니 아자미''(Oni Azami)의 단편과 함께 이탈리아 볼로냐에서 열린 제37회 일 시네마 리트로바토에서 감독의 작품을 기념하는 헌정 섹션의 일부로 상영되었다.[32]

이 영화는 2023년 필름 페스트 겐트와 2024년 로드번 페스티벌에서 밴드 Wiegedood의 라이브 사운드트랙과 함께 상영되었다.[33][34]

6. 1. 시사와 극장 공개

1926년 5월에 촬영이 종료되었고, 6월에 완성된 필름을 가지고 상경했다. 기누가사는 요코미쓰에게 작품을 보여주기 위해 휴대용 영사기를 가지고 하야마의 병원을 방문했다. 이들은 병원 근처 영화관을 빌려 심야에 시사회를 진행했다. 이때 요코미쓰는 제목을 변경하고 무자막 상영을 제안했다. 6월에는 도쿄 아사히 신문 본사에서 시사회가 열렸고, 작품은 내무성 검열을 통과했다. 하지만 자주 제작 영화였기 때문에 상영 루트를 확보하는 데 어려움을 겪었다. 신주쿠 무사시노관의 기획 위원이었던 이와사키 아키라의 제안으로, 이례적으로 본 작품의 상영이 결정되었다.

무사시노관에서의 상영은 1926년 9월 24일부터 1주일간 진행되었고, 인기 변사 도쿠가와 무세이가 설명을 담당했다. 같은 날, 아사쿠사의 도쿄관과 오사카의 쇼치쿠자에서도 개봉되었고, 이후 다른 영화관에서도 상영이 이어졌다. 본 작품을 개봉한 영화관은 모두 양화 전문관이었으며, 대부분 미국 영화와 함께 상영되었다.

6. 2. 흥행 실패와 연맹의 해산

무사시노관에서의 수익은 1500JPY으로, 큰 흥행은 아니었지만, 영화관을 찾는 고급 영화 팬들을 통해 그럭저럭 흥행 성적을 거두었다.[149] 그러나 다른 영화관에서의 흥행 성적은 저조했고, 당시 일본 영화가 국내 대부분의 영화관에서 수개월에 걸쳐 상영되며 이익을 얻었던 것에 비해, 이 작품은 상영관이 적어 일본 전국적으로 널리 상영되지 못했기 때문에 전체적으로 흥행에 실패했다.[149][150] 전체 배급 수입은 7500JPY이었지만, 이는 2만엔 이상 들었던 제작비를 회수하기에는 부족했고, 결과적으로 1만엔이 넘는 손실을 보았다.[151][149]빚과 스태프들의 생활을 책임져야 했던 기누가사는 오타니 다케지로로부터 쇼치쿠의 하청으로 시대극 영화를 제작하라는 제안을 받았다. 이는 예술적인 영화 제작을 포기하고 상업적인 영화 제작에 만족하는 것을 의미했지만, 기누가사는 제안을 받아들였다. 이후 기누가사는 기누가사영화연맹을 발족하여 18편의 시대극 영화를 제작했지만, 스태프들 사이에서 이 작품에 이은 야심작을 요구하는 목소리가 높아졌고, 결국 실험적인 시대극 영화 『십자로』(1928년)를 제작했다.

한편, 신감각파 영화 연맹은 이 작품에 이어 에도가와 란포의 소설을 원작으로 한 영화를 기획했지만, 제작이 연기되면서 결국 해산되었다.[135]

6. 3. 필름의 재발견과 뉴 사운드판

1971년 기누가사 데이노스케는 자택에서 오랫동안 유실된 것으로 여겨졌던 본 작품의 필름을 우연히 발견했다.[12][13][14] 기누가사는 이 필름을 재편집하고, 무라오카 미노루와 구라시마 노보루가 새로 음악을 붙인 '뉴 사운드판'을 제작했다.[50] 뉴 사운드판은 오리지널 영상 속도(초당 18프레임)보다 빠른 토키 표준 영사 속도인 초당 24프레임으로 제작되었고, 상영 시간도 79분에서 59분으로 단축되었다.[43] 또한, 화면 크기도 스탠다드 사이즈로 조정되어 영상에 손실된 부분이 있다.[124]1975년 이와나미 홀에서 뉴 사운드판이 일반 공개되었고,[70] 이후 일본 국외에서도 상영되었다.[50]

6. 4. 이후의 상영과 홈 미디어

본 작품의 오리지널 프린트는 일본 국립 영화 아카이브(구 도쿄 국립 근대 미술관 필름 센터)가 소장하고 있다.[135] 2007년 4월에는 해당 관에서 개최된 국제필름아카이브연맹(FIAF)의 연차 회의 '제63회 FIAF 도쿄 회의 2007' 개최 기념 특별 상영으로, 해당 관에 의한 35밀리 복원판이 피아니스트 다카하시 유지의 연주와 함께 상영되었다.[157] 2019년 3월에는 일본 근대문학관에서 열린 전시회 '신세기의 요코미쓰 리이치(新世紀の横光利一)' 관련 이벤트로, 무성판이 변사인 가타오카 이치로의 설명과 피아니스트 가미야 아유미의 반주로 상영되었다.[124][158]일본 국외에서는 2001년 이탈리아의 포르데노네 무성 영화제,[159] 2017년 프랑스의 레트랑쥬 영화제|L'Étrange Festival프랑스어,[160] 2018년 미국의 에버트 페스|Ebertfest영어에서 상영되었다.[161]

2010년 (헤이세이 22년) 3월, 헤이조 천도 1300년 기념 사업 '아트 시네마 페스타 2010(アートシネマフェスタ2010)' 식전행사로, 신주쿠의 라이브 하우스인 하쓰다이 Doors와 나라시의 나라 100년 회관에서 록 밴드 두뇌경찰의 라이브 상영이 진행되었다.[162][163] 이는 두뇌경찰이 본작을 이미지해 작곡한 오리지널 곡을, 본작의 영상을 상영하면서 연주하는 방식이었다.[164] 2012년(헤이세이 24년) 12월에는 그 라이브 음원을 수록한 앨범 『미친 한 페이지×두뇌경찰 ~a page of madness × ZK Live at The Doors 2010.3.20~(狂った一頁×頭脳警察 ~a page of madness × ZK Live at The Doors 2010.3.20~)』이 발매되었다.[163]

2017년 6월, 미국의 홈 비디오 회사 Flicker Alley는 본작의 16밀리 프린트를 소재로 하는 블루레이를 발매했다. 이 디스크에는 Henwar Rodakiewicz|헨바 로다키에비치de의 실험적인 다큐멘터리 영화 『소년의 초상화|Portrait of a Young Man영어』 (1925-1931년)도 수록되어 있다.[165][166] 2018년 3월에는 프랑스의 영화 회사 랍스터 필름|Lobster Films프랑스어이 프랑스어 자막판 DVD를 발매했다.[167] 일본에서는 DVD가 발매되지 않았으나, 유튜브나 니코니코 동화 등 동영상 공유 서비스에서 시청할 수 있다.

2021년 (레이와 3년), 기누가사 집에서 발견된 35밀리의 가연성 포지티브 필름에 청색 염색이 된 것이 발견되었다. 뉴 사운드판을 포함한 재발견 이후 상영되어온 필름은 흑백판이기에, 오랫동안 본작은 단색 영화로 추정됐으나, 이 발견으로 1926년(다이쇼 15년) 당시에는 청색 염색으로 상영됐음이 판명됐다. 이를 기반으로 일본 국립 영화 아카이브와 IMAGICA 엔터테인먼트 미디어 서비스는 청색 염색을 재현한 '염색판' 필름을 작성하고, 2022년(레이와 4년) 5월에 일본 국립 영화 아카이브에서 행해진 상영 기획 '발굴된 영화들 2022(発掘された映画たち2022)'에서 첫 공개되었다.[123][168]

7. 주제

본 작품은 일본 영화 최초로 정신병원을 배경으로, 병원의 관리 체제, 환자들의 생활, 권력과 억압, 저항 등을 현실적으로 묘사했다.[130][131] '회전하는 원환'과 '차가운 수직선'의 이미지를 통해 악순환, 숙명, 자기 폐쇄, 무한 등의 관념을 우의적으로 표현했다. 전직 선원인 남편과 정신 이상을 겪는 아내, 결혼을 앞둔 딸을 등장인물로 하는 가정 비극이 기본적인 이야기로 전개된다. 이는 당시 일본 영화나 연극에서 흔히 볼 수 있는 신파 비극적인 요소와 맞닿아 있다.

용인과 아내를 가르는 병실의 쇠창살은 중요한 이미지로 반복해서 등장하며, 두 사람 사이의 갈등을 보여준다. 용인이 아내와 환자들에게 가면을 씌우는 장면은 쇠창살 안팎의 대립을 해소하고, 아내의 고유한 세계를 받아들이는 것을 암시한다.

비교 문학 연구자 에릭 카즈딘은 본 작품을 지정학적 관점에서 정치적 우의로 해석했다. 그는 메이지 시대 이후 일본 사회의 근대화를 '외부로부터 주어진 심적 외상'으로 인식하고, 본 작품이 '규율이 주어지지 않은 채 확장된 몸이, 병든 정신과 같이, 규율 하에 제도화돼 가는' 이야기라고 해석했다.

8. 스타일

본 작품에는 프랑스의 순수 영화나 독일의 절대 영화에 가까운 영상 스타일이 나타난다.[146][170] 이들 영화 운동에서는 문학이나 연극에서 가져온 이야기나 연기 등의 요소를 배제하고, 순수한 영상 표현에 몰두하려는 시도가 이루어졌다. 순수 영화로는 René Clair|르네 클레르프랑스어 감독의 『막간』(1924년)이나 페르낭 레제 감독의 『기계적 발레』(1924년), 만 레이 감독의 Emak-Bakia|에마크 바키아영어(1926년) 등이 이야기를 가지지 않고 영상의 운동과 리듬으로 작품을 전개했다.[170][173] 절대 영화로는 한스 리히터의 『리듬(Rhythmus)』 시리즈(1921년-1925년)나 Viking Eggeling|비킹 에겔링영어의 Symphonie diagonale|대각선 교향곡de(1924년) 등이 추상적인 선과 모양의 움직임만으로 영상을 시도했다.[170] 1920년대 일본에서도 영화 잡지 등에서 순수 영화나 절대 영화의 이론이 소개되었다.

본 작품에서도 순수한 영상만으로 표현을 추구하고 있으나, 순수 영화나 절대 영화만큼 과격하지는 않다. 예를 들면 초반부의 호우 신에서 비와 홍수와 천둥만의 리드미컬한 몽타주나, 거의 극적인 의미는 가지지 않는 순수한 움직임과 그 몽타주의 재미로 보이는 무희의 댄스 신 등 부분적으로 순수 영화와 같은 요소를 볼 수 있다. 또, 용인의 아내의 주관적 시점의 영상으로, 볼록 거울이나 오목 거울에 의해 크게 왜곡돼 비치는 무희의 영상이 등장하는데, 이것도 기하학 모양의 운동을 소재로 한 『에마크 바키아』 등에서 보이는, 영상을 현실의 표상에서 가능한 한 분리해 추상적인 도형의 운동으로 되돌리고자 하는 실험적 시험과 방향성은 같다.

본 작품에서 빈번히 나오는 회전하는 둥근 고리와 그것을 나누는 수직선이라는 추상적인 도형의 이미지도 순수 영화나 절대 영화에 영향을 준 입체주의나 다다이즘의 영향을 연상시키며,[170] 문예 평론가인 후쿠시마 료타는 그것을 '아폴론적 조형 감각'으로 보고 있다. 또, 후쿠시마는 초반부에서 무희가 미쳐 춤추는 신이나, 중반에 다른 환자들이 그 댄스를 보고 흥분하는 신에서는 '자아를 잃은 것처럼 여자의 운동을 무기적인 사물로 드러내며, 그 광기가 주위에도 감염되는 디오니소스적인 정경'이 영상화됐고, 이러한 무희의 댄스에 영상적 실험을 나타낸 본작의 시험은 레제의 『기계적 발레』에서 사실주의나 연극이나 이야기성에 종속하는 일 없이, 발레의 운동 그 자체를 영상의 퍼포먼스로 해 출현하는 시험과 부합하는 것이라고 지적했다. 이러한 것들로 후쿠시마는 본작의 전위성은 '디오니소스적인 댄스의 격함과 아폴론적인 디자인의 차가움을 공존시키는, 카메라의 대담하고 섬세한 운동에 의해 보증됐다'라고 서술했다.

무성 영화에서는 숏과 숏의 사이에 대사나 상황 설명 등을 적은 인터타이틀(중간 자막)을 삽입하는 것이 일반적이었으나, 본 작품에서는 영상 표현의 순수성을 추구하기 위해 전편이 무자막으로 제작되었다.[88] 제작 초기에는 '아버지', '병든 어머니', '어느 날―' 등 등장인물이나 시간 설정을 나타내는 자막이 몇 개 삽입되었으나, 시사 단계에서 요코미쓰 리이치가 무자막을 제안했고, 기누가사 데이노스케는 그 의견을 받아들여 자막을 모두 삭제하고 영상만으로 이야기를 전개했다.[88]

무자막 시도는 본 작품이 처음은 아니었다. 이미 독일 영화에서는 Karl Grune|카를 그루네de 감독의 Die Straße (1923)|거리 (1923)de, Lupu Pick|루푸 픽de 감독의 Sylvester (Film)|섣달 그믐날 (영화)de, 프리드리히 빌헬름 무르나우 감독의 『마지막 웃음』(1924년) 등이 무자막으로 상영되었다.[88] 특히 유명한 작품이 『마지막 웃음』으로, 마지막 장면에 한 부분만 자막이 들어가는 것을 제외하고는 모두 무자막이었다.[88] 이 작품이 1926년 9월 일본에 공개되자, 자막을 영화적 화법의 활용을 방해하는 불순물로 보는 자막 폐지론이 일본 내에서 높아질 정도로 반향을 일으켰다.[88] 기누가사 데이노스케는 『분게이지다이(文藝時代)』 1926년 10월호의 '우리의 이상의 영화'라는 앙케이트에서 『마지막 웃음』을 5번이나 볼 정도로 좋아했다고 밝혔으며,[88] 도에다 다미키는 『마지막 웃음』이 본 작품의 무자막 시도에 영향을 주었다고 지적했다.[88]

그러나 자막 없이 복잡한 이야기를 전개하는 것은 어려웠고, 관객에게 있어서도 영화 이해의 방해가 되었기 때문에 무자막은 이상론으로 쉽게 시도되는 것은 아니었다.[88] 또한, 본 작품의 상영에는 당시 일본 영화의 통상적인 상영 형태였던 활동 변사에 의한 설명이 동반되었기 때문에, 무자막으로 한 것으로 인해 완전히 영상의 순수성을 유지하지는 못했다.[88] 활동 변사는 본 작품의 무대나 주인공의 내력 등 영상만으로는 이해할 수 없는 의미를 관객에게 설명하여 관객의 영화 이해를 도왔다. 그 설명을 들으면서 작품을 본 관객은 본 작품에서 신파 비극적인 이야기를 읽어내고, 용인의 깊은 슬픔에 감동하거나, 어머니의 병 때문에 결혼이 파혼될지도 모르는 딸의 운명에 마음을 움직였다.[88] 무자막으로 영상의 순수성을 추구하면서도 관객의 이해를 보증하기 위해 변사의 설명을 추가하여 상영한 것은 오히려 본 작품을 영화로서 더 불순하게 만들었으며, 공개 당시부터 비판의 대상이 되었다.[88]

1920년대 독일 표현주의 영화는 로베르트 비네 감독의 『칼리가리 박사의 밀실』(1920년)에 대표되듯이 과장된 조형이나 빛과 그림자를 강조한 조명 등을 통해 불안이나 혼돈 등 어두운 심리 세계를 표현하는 것이 특징이다.[93] 일본에서도 1921년에 『칼리가리 박사의 밀실』이 공개되어 큰 화제를 모았고, 이를 계기로 표현주의 영화가 유행하여 일본 영화에도 영향을 미쳤다.[88] 본 작품 또한 독일 표현주의 영화의 형식과 내용에서 강한 영향을 받았으며,[88] 문학 연구자 구리쓰보 요시키는 "독일 표현주의 영화의 흐름을 잇는 작품"으로 간주하고 있다.[44]

특히 정신병원을 무대로 정신병자의 환상을 그렸다는 점에서 『칼리가리 박사의 밀실』의 영향이 크다.[88] 영화 연구자 야마모토 기쿠오는 본작에서는 "광인의 환상이라는 칼리가리적 세계가 전개"된다고 말했다.[88] 사토 다다오는 본작의 소재와 표현의 일부가 『칼리가리 박사의 밀실』의 영향을 받았지만, 거기서 얻어지는 결과는 전혀 다르다고 지적했다.[88] 『칼리가리 박사의 밀실』에서는 섬뜩한 불안감이 강조된 반면, 본작에서는 가정 비극성이 강조되었다.[88] 또한 『칼리가리 박사의 밀실』에서는 왜곡된 세트를 사용하여 압박감을 주는 반면, 본작의 세트는 평범한 구조이며, 오히려 서정적인 아름다움으로 일본적인 정감을 주고 있다.[88] 그 예는 병원 정원의 산책 장면으로, 전경과 후경 사이에 얇은 천을 걸쳐 흐릿하게 처리함으로써 정신병자의 외부 세계와 단절된 심리를 교묘하게 영상화하면서 동시에 서정적인 효과를 주고 있다.[88]

『칼리가리 박사의 밀실』 이외의 표현주의 영화로부터의 영향으로는 가면을 쓰는 장면의 아이디어가 Karlheinz Martin|카를하인츠 마르틴de 감독의 Von morgens bis mitternachts|아침부터 밤까지de (1920년)에서의 줄무늬가 강조된 메이크업에 기인하며, 사환의 아내가 벽을 거울로 삼아 화장하는 흉내를 내는 장면이 Arthur Robison|아르투르 로비손de 감독의 Schatten (1923)|전율하는 그림자de (1923년) 등 벽에서 거울이 생겨나는 묘사와의 관련성이 인정된다.[88] 독일 표현주의 영화 중 하나로 꼽히는 『마지막 웃음』도 무성 영화 시도 이외의 영향이 지적되고 있다.[88] 도에다 다미키는 『마지막 웃음』의 초반부의 격렬한 빗속 장면과 레인코트를 입은 호텔 도어맨의 모습이 본작 초반부의 뇌우로 인해 명멸하는 화면과 병원 앞에 서 있는 레인코트를 입은 노인의 모습을 연상시키며, 초반부 장면의 이미지가 겹쳐진다고 지적했다.[47]

독일 표현주의 영화 특유의 명암 또는 빛과 그림자의 대비를 강조한 조명 효과는 본작에서도 특징적인 표현 기법 중 하나로 사용되고 있다.[88] 도에다 다미키는 정신병원 복도 장면에서 빛과 그림자의 대비가 인상적으로 사용되었다고 지적하며, "원근법에 의해 복도의 깊이가 표시되고, 더불어 감옥 격자에 닿는 빛에 의해 생성되는 빛과 그림자의 인영이 선명하게 떠오른다. 뿐만 아니라 사환과 아내의 그림자도 효과적으로 사용되고 있다"고 말했다.[88] 요모타 이누히코는 사환이 병동에 숨어드는 장면 등에서는 영상에 먼저 인물의 그림자만 비춰지고, 그 다음에 본체의 인물이 등장하는 것처럼, 그림자가 마치 독자적으로 의지를 가진 존재인 것처럼 본체로부터 독립된 형태로 등장하는 기법이 보이는데, 이러한 그림자 연출 또한 『전율하는 그림자』나 무르나우의 파우스트 (1926년) 등의 표현주의 영화에서 그림자가 또 다른 등장인물로서 독자적으로 의지를 가지고 행동하는 것처럼 보이게 하는 기법과 같다고 지적하고 있다.[88]

프랑스 인상주의 영화는 다양한 새로운 영화 기법을 구사하여, 이야기보다는 등장인물이 품는 기억, 사고, 환상 등의 인상과 감정을 표현하는 것이 특징이며, 특히 감정의 동요를 표현하기 위해 짧은 쇼트를 리듬감 있게 연결하는 "플래시"라고 불리는 편집 기법을 다용한 것으로 알려져 있다.[94][95] 일본에서는 1925년 전후에 아벨 강스 감독의 철로의 백장미 (1923년)나 알렉상드르 볼코프 감독의 Kean ou Désordre et génie|킨프랑스어 (1923년), Jaque Catelain|자크 카틀렝프랑스어 감독의 La Galerie des monstres|괴물들의 갤러리프랑스어 (1924년) 등의 인상주의 영화가 공개되었고, 그 수법의 토대가 된 Léon Moussinac|레옹 무시낙프랑스어 등의 영화 이론이 소개되면서 일본 영화에서 플래시가 유행하는 등 많은 작품이 영향을 받았다.[88] 본작도 프랑스 인상주의 영화의 영향을 받은 작품 중 하나이다.[88]

미야모리 난지로는 본작의 프랑스 인상주의 영화로부터의 영향에 대해 "기누가사는 그의 꽤 풍부한 내용적인 수완을 버리고, 『킨』, 『라 루』(『철로의 백장미』) 등을 토대로 테크닉을 만들어냈다"고 지적했다.[88] 본작의 초반부에서는 플래시 기법이 사용되었고, 짧은 쇼트를 겹쳐서 호우의 병원과 무희의 난무를 묘사하고 절박감을 강조했다.[88] 호우의 병원을 비추는 약 1분간의 영상에서는 피뢰침이나 병원의 창문, 자동차, 바퀴, 번개, 물줄기 등의 매우 짧은 쇼트가 세 박자의 리듬으로 재빠르게 이어져 반복되고, 차례로 쇼트의 속도도 증가한다.[88] 이러한 본작에서의 플래시 사용은 『철로의 백장미』에서 주인공인 기관사가 열차 사고를 일으키는 장면에서의 플래시로 차창의 풍경, 수증기, 선로, 격하게 회전하는 바퀴 등의 쇼트를 격한 템포로 반복시켜 점점 쇼트의 속도를 높여 클라이맥스로 향하는 수법이나, 『괴물들의 갤러리』에서 서커스 단장이 아내에게 다가가는 장면에서의 플래시로부터 영향을 받았다.[88]

본 작품은 플래시 기법 외에도 여러 영상을 같은 화면에 겹쳐 보여주는 다중 노출, 회상 등 과거 장면의 영상을 삽입하는 플래시백, 이미지의 출현과 소멸 기법인 Dissolve (filmmaking)|오버랩영어 (디졸브라고도 함) 등 쇼트를 연결하는 영화적 편집 기법이 사용되었다.[88] 특히 다중 노출은 작품 전체에 걸쳐 빈번하게 사용되었으며, 예를 들어 면을 붙이는 장면에서는 시종 그 영상에 쇠창살의 영상이 겹쳐져 있다.[88] 오쿠보 미카에 따르면, 소비에트 몽타주파가 이론화한 편집법으로, 그것만으로는 의미가 확정되지 않는 개별 쇼트끼리를 유기적으로 연결하여 쇼트의 관계에서 영상만으로 상징적인 의미를 발생시키는 몽타주 기법도 많이 사용되었다고 한다.[88]

이러한 기법들을 사용하고 있기 때문에, 본 작품은 전체 800개 이상의 쇼트로 구성되어 있다. 무성 영화 시대의 할리우드 영화에서 1쇼트의 길이는 평균 5.7초인 데 비해, 본 작품의 1쇼트의 길이는 평균 3.3초이며, 요모타 이누히코에 따르면 이는 "상식을 넘어선 빠름"이라고 한다.[88] 첫 번째 1권(약 9분)만으로 쇼트 수는 220개나 되며, 그 중에는 0.5초나 1초 정도의 길이밖에 되지 않는 쇼트도 포함되어 있다.[88] 당시 일본의 영화 제작자는 활동 변사가 장황하게 설명할 수 있도록 하기 위해 하나의 쇼트를 길게 이어지도록 하는 경우가 많았고, 짧은 쇼트로 연결하는 것에 소극적이었기 때문에 본 작품의 쇼트 수의 많음은 전례가 없는 일이었다.[88]

8. 1. 전위 영화로서의 스타일

본 작품은 일본 최초의 본격적인 전위 영화(아방가르드 영화)로, 1920년대 유럽의 전위 영화 운동에 영향을 받아 제작되었다.[169] 20세기 초 유럽에서는 야수파, 입체주의, 미래주의, 표현주의, 다다이즘, 초현실주의 등 기존의 질서와 규범을 깨려는 전위 예술 운동이 활발했다.[170][171] 이는 영화에도 영향을 주어, 독일 표현주의 영화, French impressionist cinema|프랑스 인상주의 영화영어, 순수 영화, 절대 영화, Советская школа монтажа|소비에트 몽타주파ru 등의 전위 영화 운동이 일어났고, 기존 영화의 이야기성이나 지각 등의 틀을 해체하여 새로운 영화적 표현의 가능성을 추구했다.[146][170] 본 작품은 이러한 전위 영화 운동의 흐름에 호응하여, 기존 일본 영화의 상식을 깨고 새로운 영화 표현을 확립하려는 시도였으며, 동시대 일본에서 공개된 전위 영화의 실험에 영향을 받았다.[146]본 작품에서는 영상 표현의 순수성과 가능성이 추구되었고, 여러 영화적 기법이 사용되었다.[88] 기누가사 데이노스케는 카메라를 자유롭게 구사하여 영화 표현과 영화 기술상의 실험을 거의 다 했다고 말했다.[88] 이러한 실험을 통해, 무성 영화이면서 무자막으로, 영상은 과거와 현재, 현실과 환상이 교차하고, 정신병자의 주관적 이미지도 더해져, 제정신과 광기가 뒤섞인 혼돈의 인간 내면세계가 순수하게 영상만으로 전개된다.[88] 따라서 이야기를 정연하게 파악하기는 어렵지만, 이야기는 부차적인 의미만 가지며, 영상의 이미지가 더 중시된다.[88]

제로는 본 작품에서 가장 지배적인 양식 중 하나로 '인식론의 틀, 즉 무언가에 관한 지식을 지지하는 구조를 구축하고, 결과적으로 그것을 부수는 정석적인 전략'을 꼽았다. 그는 이러한 전략의 누적 효과로 '현실과 환상, 제정신과 광기 사이의 경계를 허물고, 인식의 본질에 대한 의문'이 제기된다고 지적했다. 예를 들어, 초반부 무희의 장면에서 관객은 처음에는 현실의 댄스 리뷰로 인식하지만, 이후 창문의 쇠창살이 비치면서 이것이 환상임을 깨닫고, 그녀의 망상을 함께 보고 있었다는 것이 암시되는 효과이다.[172]

무성 영화에서는 숏과 숏 사이에 대사나 상황 설명 등을 적은 인터타이틀(중간 자막)을 삽입하는 것이 일반적이었으나, 본 작품에서는 영상 표현의 순수성을 추구하기 위해 전편이 무자막으로 제작되었다.[88] 제작 초기에는 '아버지', '병든 어머니', '어느 날―' 등 등장인물이나 시간 설정을 나타내는 자막이 몇 개 삽입되었으나, 시사 단계에서 요코미쓰 리이치가 무자막을 제안했고, 기누가사는 그 의견을 받아들여 자막을 모두 삭제하고 영상만으로 이야기를 전개했다.[88]

무자막 시도는 본 작품이 처음은 아니었다. 이미 독일 영화에서는 Karl Grune|카를 그루네de 감독의 Die Straße (1923)|거리 (1923)de, Lupu Pick|루푸 픽de 감독의 Sylvester (Film)|섣달 그믐날 (영화)de, 프리드리히 빌헬름 무르나우 감독의 『마지막 웃음』(1924년) 등이 무자막으로 상영되었다.[88] 특히 유명한 작품이 『마지막 웃음』으로, 마지막 장면에 한 부분만 자막이 들어가는 것을 제외하고는 모두 무자막이었다.[88] 이 작품이 1926년 9월 일본에 공개되자, 자막을 영화적 화법의 활용을 방해하는 불순물로 보는 자막 폐지론이 일본 내에서 높아질 정도로 반향을 일으켰다.[88] 기누가사는 『분게이지다이(文藝時代)』 1926년 10월호의 '우리의 이상의 영화'라는 앙케이트에서 『마지막 웃음』을 5번이나 볼 정도로 좋아했다고 밝혔으며,[88] 도에다는 『마지막 웃음』이 본 작품의 무자막 시도에 영향을 주었다고 지적했다.[88]

그러나 자막 없이 복잡한 이야기를 전개하는 것은 어려웠고, 관객에게 있어서도 영화 이해의 방해가 되었기 때문에 무자막은 이상론으로 쉽게 시도되는 것은 아니었다.[88] 또한, 본 작품의 상영에는 당시 일본 영화의 통상적인 상영 형태였던 변사에 의한 설명이 동반되었기 때문에, 무자막으로 한 것으로 인해 완전히 영상의 순수성을 유지하지는 못했다.[88] 변사는 본 작품의 무대나 주인공의 내력 등 영상만으로는 이해할 수 없는 의미를 관객에게 설명하여 관객의 영화 이해를 도왔다. 그 설명을 들으면서 작품을 본 관객은 본 작품에서 신파 비극적인 이야기를 읽어내고, 용인의 깊은 슬픔에 감동하거나, 어머니의 병 때문에 결혼이 파혼될지도 모르는 딸의 운명에 마음을 움직였다.[88] 무자막으로 영상의 순수성을 추구하면서도 관객의 이해를 보증하기 위해 변사의 설명을 추가하여 상영한 것은 오히려 본 작품을 영화로서 더 불순하게 만들었으며, 공개 당시부터 비판의 대상이 되었다.[88]

본 작품에서는 프랑스의 순수 영화나 독일의 절대 영화에 가까운 영상 스타일이 나타난다.[88] 이러한 운동에서는 영화에서 문학이나 연극에서 차용한 것이라고 할 수 있는 이야기나 연기 등의 요소를 배제하고, 순수한 영상 표현에 몰두하려는 시도가 이루어졌다.[65][89] 순수 영화에서는 르네 클레르 감독의 Entr'acte (film)|막간 (영화)영어 (1924년), 페르낭 레제 감독의 기계 발레 (1924년), 만 레이 감독의 Emak-Bakia|에마쿠 바키아영어 (1926년) 등이 이야기를 가지지 않고 영상의 운동과 리듬으로 작품을 전개했다.[89][92] 절대 영화에서는 한스 리히터의 『리듬』 시리즈 (1921년 - 1925년), 비킹 에겔링의 Symphonie diagonale|대각선 교향곡de (1924년) 등이 추상적인 선과 형태의 움직임만으로 영상을 시도했다.[89] 1920년대 일본에서도 영화 잡지 등에서 순수 영화나 절대 영화의 이론이 소개되었다.[88]

본 작품에서도 순수한 영상만으로 표현을 추구하고 있지만, 순수 영화나 절대 영화만큼 과격하지는 않다. 예를 들어, 도입부의 폭우 장면에서 비와 홍수, 천둥소리만의 리드미컬한 몽타주나, 거의 극적인 의미를 가지지 않는 순수한 움직임과 그 몽타주의 재미로 보여주는 무용수의 댄스 장면 등 부분적으로 순수 영화와 같은 요소가 보인다.[88] 또한, 사환의 아내의 주관적인 시점의 영상으로서 볼록 거울이나 오목 거울에 의해 크게 왜곡되어 비치는 무용수의 영상이 등장하는데, 이것도 기하학 무늬의 운동을 소재로 한 『에마크 바키아』 등에서 볼 수 있는, 영상을 현실의 표상에서 가능한 한 분리시켜 추상적인 도형의 운동으로 환원하려는 실험적인 시도와 방향성이 같다.[88]

본 작품에 자주 등장하는 회전하는 원환과 그것을 분단하는 수직선이라는 추상적인 도형의 이미지도 순수 영화나 절대 영화에 영향을 준 입체주의나 다다이즘의 영향을 연상시키며,[89] 문예 평론가 후쿠시마 료다는 그것을 "아폴론적인 조형 감각"이라고 표현했다.[88] 또한, 후쿠시마는 도입부에서 무용수 환자가 춤을 추는 장면이나 중반에서 다른 환자들이 그 춤을 보고 흥분하는 장면에서는 "자아를 잃은 듯한 여자의 운동을 무기적인 사물과 함께 보여주면서, 그 광기가 주위에도 감염되어 간다는 디오니소스적인 정경"이 영상화되어 있으며, 이러한 무용수의 댄스에 영상적 실험을 맡기는 본 작품의 시도는 레제의 『기계 발레』에서 리얼리즘이나 연극, 이야기성에 종속되지 않고 발레의 운동 그 자체를 영상의 퍼포먼스로 출현시키는 시도와 부합한다고 지적했다.[88] 이러한 점을 통해 후쿠시마는 본 작품의 전위성이 "디오니소스적인 댄스의 격렬함과 아폴론적인 디자인의 차가움을 공존시키는, 카메라의 대담하면서도 섬세한 운동에 의해 보증되었다"고 평가했다.[88]

1920년대 독일 표현주의 영화는 로베르트 비네 감독의 『칼리가리 박사의 밀실』(1920년)에 대표되듯이 과장된 조형이나 빛과 그림자를 강조한 조명 등을 통해 불안이나 혼돈 등 어두운 심리 세계를 표현하는 것이 특징이다.[93] 일본에서도 1921년에 『칼리가리 박사의 밀실』이 공개되어 큰 화제를 모았고, 이를 계기로 표현주의 영화가 유행하여 일본 영화에도 영향을 미쳤다.[88] 본 작품 또한 독일 표현주의 영화의 형식과 내용에서 강한 영향을 받았으며,[88] 문학 연구자 구리쓰보 요시키는 "독일 표현주의 영화의 흐름을 잇는 작품"으로 간주하고 있다.[44]

특히 정신병원을 무대로 정신병자의 환상을 그렸다는 점에서 『칼리가리 박사의 밀실』의 영향이 크다.[88] 영화 연구자 야마모토 기쿠오는 본작에서는 "광인의 환상이라는 칼리가리적 세계가 전개"된다고 말했다.[88] 사토는 본작의 소재와 표현의 일부가 『칼리가리 박사의 밀실』의 영향을 받았지만, 거기서 얻어지는 결과는 전혀 다르다고 지적했다.[88] 『칼리가리 박사의 밀실』에서는 섬뜩한 불안감이 강조된 반면, 본작에서는 가정 비극성이 강조되었다.[88] 또한 『칼리가리 박사의 밀실』에서는 왜곡된 세트를 사용하여 압박감을 주는 반면, 본작의 세트는 평범한 구조이며, 오히려 서정적인 아름다움으로 일본적인 정감을 주고 있다.[88] 그 예는 병원 정원의 산책 장면으로, 전경과 후경 사이에 얇은 천을 걸쳐 흐릿하게 처리함으로써 정신병자의 외부 세계와 단절된 심리를 교묘하게 영상화하면서 동시에 서정적인 효과를 주고 있다.[88]

『칼리가리 박사의 밀실』 이외의 표현주의 영화로부터의 영향으로는 가면을 쓰는 장면의 아이디어가 Karlheinz Martin|카를하인츠 마르틴de 감독의 Von morgens bis mitternachts|아침부터 밤까지de (1920년)에서의 줄무늬가 강조된 메이크업에 기인하며, 사환의 아내가 벽을 거울로 삼아 화장하는 흉내를 내는 장면이 Arthur Robison|아르투르 로비손de 감독의 Schatten (1923)|전율하는 그림자de (1923년) 등 벽에서 거울이 생겨나는 묘사와의 관련성이 인정된다.[88] 독일 표현주의 영화 중 하나로 꼽히는 『마지막 웃음』도 무성 영화 시도 이외의 영향이 지적되고 있다.[88] 도에다는 『마지막 웃음』의 초반부의 격렬한 빗속 장면과 레인코트를 입은 호텔 도어맨의 모습이 본작 초반부의 뇌우로 인해 명멸하는 화면과 병원 앞에 서 있는 레인코트를 입은 노인의 모습을 연상시키며, 초반부 장면의 이미지가 겹쳐진다고 지적했다.[47]

독일 표현주의 영화 특유의 명암 또는 빛과 그림자의 대비를 강조한 조명 효과는 본작에서도 특징적인 표현 기법 중 하나로 사용되고 있다.[88] 도에다는 정신병원 복도 장면에서 빛과 그림자의 대비가 인상적으로 사용되었다고 지적하며, "원근법에 의해 복도의 깊이가 표시되고, 더불어 감옥 격자에 닿는 빛에 의해 생성되는 빛과 그림자의 인영이 선명하게 떠오른다. 뿐만 아니라 사환과 아내의 그림자도 효과적으로 사용되고 있다"고 말했다.[88] 요모다는 사환이 병동에 숨어드는 장면 등에서는 영상에 먼저 인물의 그림자만 비춰지고, 그 다음에 본체의 인물이 등장하는 것처럼, 그림자가 마치 독자적으로 의지를 가진 존재인 것처럼 본체로부터 독립된 형태로 등장하는 기법이 보이는데, 이러한 그림자 연출 또한 『전율하는 그림자』나 무르나우의 파우스트 (1926년) 등의 표현주의 영화에서 그림자가 또 다른 등장인물로서 독자적으로 의지를 가지고 행동하는 것처럼 보이게 하는 기법과 같다고 지적하고 있다.[88]

프랑스 인상주의 영화는 다양한 새로운 영화 기법을 구사하여, 이야기보다는 등장인물이 품는 기억, 사고, 환상 등의 인상과 감정을 표현하는 것이 특징이며, 특히 감정의 동요를 표현하기 위해 짧은 쇼트를 리듬감 있게 연결하는 "플래시"라고 불리는 편집 기법을 다용한 것으로 알려져 있다.[94][95] 일본에서는 1925년 전후에 아벨 강스 감독의 철로의 백장미 (1923년)나 알렉상드르 볼코프 감독의 Kean ou Désordre et génie|킨프랑스어 (1923년), Jaque Catelain|자크 카틀렝프랑스어 감독의 La Galerie des monstres|괴물들의 갤러리프랑스어 (1924년) 등의 인상주의 영화가 공개되었고, 그 수법의 토대가 된 Léon Moussinac|레옹 무시낙프랑스어 등의 영화 이론이 소개되면서 일본 영화에서 플래시가 유행하는 등 많은 작품이 영향을 받았다.[88] 본작도 프랑스 인상주의 영화의 영향을 받은 작품 중 하나이다.[88]

미야모리 난지로는 본작의 프랑스 인상주의 영화로부터의 영향에 대해 "기누가사는 그의 꽤 풍부한 내용적인 수완을 버리고, 『킨』, 『라 루』(『철로의 백장미』) 등을 토대로 테크닉을 만들어냈다"고 지적했다.[88] 본작의 초반부에서는 플래시 기법이 사용되었고, 짧은 쇼트를 겹쳐서 호우의 병원과 무희의 난무를 묘사하고 절박감을 강조했다.[88] 호우의 병원을 비추는 약 1분간의 영상에서는 피뢰침이나 병원의 창문, 자동차, 바퀴, 번개, 물줄기 등의 매우 짧은 쇼트가 세 박자의 리듬으로 재빠르게 이어져 반복되고, 차례로 쇼트의 속도도 증가한다.[88] 이러한 본작에서의 플래시 사용은 『철로의 백장미』에서 주인공인 기관사가 열차 사고를 일으키는 장면에서의 플래시로 차창의 풍경, 수증기, 선로, 격하게 회전하는 바퀴 등의 쇼트를 격한 템포로 반복시켜 점점 쇼트의 속도를 높여 클라이맥스로 향하는 수법이나, 『괴물들의 갤러리』에서 서커스 단장이 아내에게 다가가는 장면에서의 플래시로부터 영향을 받았다.[88]

본 작품은 플래시 기법 외에도 여러 영상을 같은 화면에 겹쳐 보여주는 다중 노출, 회상 등 과거 장면의 영상을 삽입하는 플래시백, 이미지의 출현과 소멸 기법인 Dissolve (filmmaking)|오버랩영어 (디졸브라고도 함) 등 쇼트를 연결하는 영화적 편집 기법이 사용되었다.[88] 특히 다중 노출은 작품 전체에 걸쳐 빈번하게 사용되었으며, 예를 들어 면을 붙이는 장면에서는 시종 그 영상에 쇠창살의 영상이 겹쳐져 있다.[88] 오쿠보 미카에 따르면, 소비에트 몽타주파가 이론화한 편집법으로, 그것만으로는 의미가 확정되지 않는 개별 쇼트끼리를 유기적으로 연결하여 쇼트의 관계에서 영상만으로 상징적인 의미를 발생시키는 몽타주 기법도 많이 사용되었다고 한다.[88]

이러한 기법들을 사용하고 있기 때문에, 본 작품은 전체 800개 이상의 쇼트로 구성되어 있다. 무성 영화 시대의 할리우드 영화에서 1쇼트의 길이는 평균 5.7초인 데 비해, 본 작품의 1쇼트의 길이는 평균 3.3초이며, 요모타에 따르면 이는 "상식을 넘어선 빠름"이라고 한다.[88] 첫 번째 1권(약 9분)만으로 쇼트 수는 220개나 되며, 그 중에는 0.5초나 1초 정도의 길이밖에 되지 않는 쇼트도 포함되어 있다.[88] 당시 일본의 영화 제작자는 활동 변사가 장황하게 설명할 수 있도록 하기 위해 하나의 쇼트를 길게 이어지도록 하는 경우가 많았고, 짧은 쇼트로 연결하는 것에 소극적이었기 때문에 본 작품의 쇼트 수의 많음은 전례가 없는 일이었다.[88]

8. 2. 영상 표현의 순수성

본 작품은 프랑스의 순수 영화나 독일의 절대 영화에 가까운 영상 스타일을 보여준다. 이러한 운동에서는 영화가 문학이나 연극에서 가져온 이야기나 연기 등의 요소를 배제하고, 순수한 영상 표현에 몰두하려는 시도가 이루어졌다[65][89]. 순수 영화로는 르네 클레르 감독의 막간(1924년)이나 페르낭 레제 감독의 기계 발레(1924년), 만 레이 감독의 Emak-Bakia|에마크 바키아영어(1926년) 등이 이야기를 가지지 않고 영상의 운동과 리듬으로 작품을 전개했다[89][92]. 절대 영화로는 한스 리히터의 『리듬』 시리즈(1921년-1925년)나 Viking Eggeling|비킹 에겔링de의 Symphonie diagonale|대각선 교향곡de(1924년) 등이 추상적인 선과 형태의 움직임만으로 영상을 시도했다[89]. 1920년대 일본에서도 영화 잡지 등에서 순수 영화나 절대 영화의 이론이 소개되었다.본 작품에서도 순수한 영상만으로 표현을 추구하고 있으나, 순수 영화나 절대 영화만큼 과격하지는 않다. 예를 들면 초반부의 폭우 장면에서 비와 홍수와 천둥소리만의 리드미컬한 몽타주나, 거의 극적인 의미는 가지지 않는 순수한 움직임과 그 몽타주의 재미로 보이는 무용수의 댄스 장면 등, 부분적으로 순수 영화와 같은 요소를 볼 수 있다. 또, 용인의 아내의 주관적인 시점의 영상으로, 볼록 거울이나 오목 거울에 의해 크게 왜곡되어 비치는 무용수의 영상이 등장하는데, 이것도 기하학 무늬의 운동을 소재로 한 Emak-Bakia|에마크 바키아영어 등에서 보이는, 영상을 현실의 표상으로부터 가능한 한 분리시켜, 추상적인 도형의 운동으로 환원하려는 실험적인 시도와 방향성은 같다.

본 작품에서 빈번하게 등장하는 회전하는 원환과, 그것을 분단하는 수직선이라는 추상적인 도형의 이미지(주제 참조)도, 순수 영화나 절대 영화에 영향을 준 입체주의나 다다이즘의 영향을 연상시키며[89], 문예 평론가 후쿠시마 료타는 그것을 '아폴론적 조형 감각'으로 보고 있다.

8. 3. 무자막 시도

본 작품은 무성 영화임에도 불구하고 인터타이틀(중간 자막)을 사용하지 않고, 영상 표현의 순수성을 추구했다. 이는 당시 독일 영화의 영향을 받은 것이다. 제작 초기에는 등장인물이나 시간 설정을 나타내는 자막이 있었으나, 시사 단계에서 무자막이 제안되어 모든 자막이 삭제되었다.[169]이미 독일에서는 Karl Grunede 감독의 『Die Straße (1923)de』(1923년), Lupu Pickde 감독의 『Sylvester (Film)de』(1924년), 프리드리히 빌헬름 무르나우 감독의 『마지막 웃음』(1924년) 등이 무자막으로 상영되었다. 특히 『마지막 웃음』은 일본 내에서 자막 폐지론이 나올 정도로 큰 반향을 일으켰으며, 본 작품의 무자막 시도에 영향을 주었다.[146][170]

하지만 무자막으로 인해 복잡한 이야기를 전개하는 데 어려움이 있었고, 관객의 이해를 돕기 위해 활동 변사의 설명이 동반되었다. 활동 변사는 영상만으로는 이해하기 어려운 내용을 설명하여 관객의 이해를 도왔지만, 이는 영화를 불순하게 만드는 요소로 작용하여 비판을 받기도 했다.[182]

8. 4. 독일 표현주의 영화의 영향

본 작품은 독일 표현주의 영화의 형식과 내용으로부터 강한 영향을 받았다.[125] 특히, 정신병원을 무대로 정신병자의 환상을 그렸다는 점에서 로베르트 비네 감독의 『칼리가리 박사의 밀실』(1920년)의 영향이 크다.[93]영화 연구자 야마모토 기쿠오는 본작에서는 "광인의 환상이라는 칼리가리적 세계가 전개"된다고 말했다. 그러나 『칼리가리 박사의 밀실』이 섬뜩한 불안감을 강조한 반면, 본 작품은 가정 비극성을 강조했다. 또한 『칼리가리 박사의 밀실』이 왜곡된 세트를 사용해 압박감을 준 반면, 본 작품의 세트는 평범한 구조를 사용하여 오히려 서정적인 아름다움을 표현했다.

『칼리가리 박사의 밀실』 외 다른 표현주의 영화의 영향으로는 가면을 씌우는 장면의 아이디어가 Karlheinz Martinde 감독의 『아침부터 밤까지(1920년)에서 줄무늬를 강조한 분장에서 유래했고, 용인의 아내가 벽을 거울로 보고 화장하는 흉내를 내는 장면이 Arthur Robisonde 감독의 『Schatten (1923)de』(1923년) 등에서 벽에서 거울이 생기는 묘사와의 관련성이 있다. F. W. Murnaude의 『마지막 웃음』도, 무자막 외 영향이 지적됐다.

독일 표현주의 영화 특유의 밝음과 어두움 또는 빛과 그림자의 대비를 강조한 조명 효과는 본 작품에서도 특징적인 표현 수법 중 하나로 사용되었다. 정신병원의 복도 장면에서 빛과 그림자의 대비가 인상적으로 사용되었고, 용인이나 아내의 그림자도 효과적으로 사용되었다. 용인이 병동에 잠입하는 장면 등에서는 영상에 먼저 인물의 그림자만이 비치고, 그 다음으로 본체인 인물이 등장하는 것처럼, 그림자가 흡사 독자적으로 의지를 가진 존재인 것처럼 묘사되는데, 이러한 연출은 『Schatten (1923)de』나 무르나우의 『파우스트』(1926년) 등의 표현주의 영화에서 그림자가 또 하나의 등장인물처럼 묘사되는 수법과 같다.

8. 5. 프랑스 인상주의 영화의 영향

본 작품은 프랑스 인상주의 영화의 영향을 받았다. 특히 감정의 동요를 표현하기 위해 짧은 쇼트를 리드미컬하게 잇는 '플래시' 기법을 많이 사용했다.[175][176] 1925년(다이쇼 14년) 전후 일본에서는 아벨 강스 감독의 『철로의 백장미』(1923년), 알렉상드르 볼코프 감독의 『Kean ou Désordre et génie|킨프랑스어』(1923년), 자크 카틀렝 감독의 『La Galerie des monstres|괴물들의 갤러리프랑스어』(1924년) 등의 인상주의 영화가 공개되었고, Léon Moussinac|레옹 무시낙프랑스어 등의 영화 이론이 소개되면서 일본 영화계에 큰 영향을 주었다.미야모리 난지로(宮森南二郎)는 '기누가사는 그의 꽤 풍부한 내용적인 수완을 버리고, 『킨』, 『라 루』(철로의 백장미) 등을 토대로 테크닉을 만들어냈다'라고 지적했다.[174] 본 작품의 초반부에서는 플래시 기법을 사용하여 짧은 쇼트를 겹쳐 폭우가 내리는 병원과 무희의 난무를 묘사하여 절박감을 강조했다. 약 1분 동안 피뢰침, 병원 창문, 자동차, 바퀴, 번개, 물의 흐름 등의 매우 짧은 쇼트가 세 박자의 리듬으로 빠르게 반복되며, 점차 속도가 증가한다. 이는 『철로의 백장미』에서 기관사가 열차 사고를 일으키는 장면, 『괴물들의 갤러리』에서 서커스 단장이 아내에게 다가가는 장면에서의 플래시 기법에서 영향을 받은 것이다.

본 작품은 플래시 기법 외에도 다중 노출, 플래시백, Dissolve (filmmaking)|오버랩영어(디졸브) 등 다양한 편집 기법을 사용하여 영상의 이미지를 강조했다. 특히 다중 노출은 작품 전체에 걸쳐 빈번하게 사용되었으며, 예를 들어 면을 붙이는 장면에서는 쇠창살의 영상이 계속 겹쳐진다. 몽타주 기법도 많이 사용되어, 개별 쇼트들을 유기적으로 연결하여 영상만으로 상징적인 의미를 발생시켰다.

이러한 기법들 덕분에 본 작품은 총 800개 이상의 쇼트로 구성되었다. 무성 영화 시대 할리우드 영화의 1쇼트 평균 길이가 5.7초인데 비해, 본 작품은 평균 3.3초로 매우 짧다. 첫 9분 동안에만 220개의 쇼트가 사용되었으며, 그중에는 0.5초나 1초 길이의 쇼트도 포함되어 있다. 이는 당시 일본 영화 제작자들이 활동 변사의 설명을 위해 쇼트를 길게 유지하는 경향과는 대조적인, 전례 없는 시도였다.

9. 《미친 한 페이지》와 신감각파

1925년 10월, 마키노 프로덕션에 소속되어 있던 기누가사 데이노스케는 나오키 산주고의 연합영화예술가협회 제작 하에, 요코미쓰 리이치의 소설 『태양』을 원작으로 한 영화 『태양』을 감독하면서 요코미쓰와 친분을 쌓게 되었다.[134] 그러나 『태양』은 우익 단체의 항의로 상영이 중단되었고, 이는 기누가사가 마키노 프로덕션을 떠나는 계기가 되었다.[134]

1926년, 기누가사는 "아무에게도 간섭받지 않고 자유롭게 영화를 만들고 싶다"는 생각과 배우 시절 모아둔 자금을 바탕으로 독립을 결심했다.[134] 그는 영화 제작에 필요한 카메라를 구하기 위해 지인에게 부탁하여 Parvo (camera)|파르보 K형|파르보영어를 상하이에서 구입했다.[134] 또한 교토시 자택에 현상소를 설치하고, 근처 찻밭 공터를 촬영소로 빌렸다.[134]

당시 기누가사는 서커스를 무대로 한 노인의 이야기를 구상하고 있었으며, 이를 위해 순회 흥행 서커스 좌석을 한 달간 전세 내고 찻밭 공터에 천막을 설치하여 촬영할 계획이었다.[134]

1926년 3월, 기누가사는 새 영화 제작에 대한 상담을 위해 하야마에 머물던 요코미쓰를 방문했다. 평소 신감각파 작가인 요코미쓰의 실험적인 소설에 관심을 가지고 있던 기누가사는 그와 예술적 공감대를 형성하고 있었다.[134] 요코미쓰는 기누가사의 계획에 적극적으로 참여 의사를 밝혔고, 『분게이지다이(文藝時代)』 동인인 가와바타 야스나리, 가타오카 뎃페이, 기시다 구니오, 이케타니 신자부로 등에게 연락을 취했다.[134]

가와바타 야스나리는 요코미쓰의 연락을 받고 하야마로 와 기누가사의 "영리를 도외시한 예술 영화 제작 계획"을 듣고 참여를 결정했다. 이후 세 사람은 도쿄로 이동하여 가타오카 뎃페이를 만나려 했으나 만나지 못하고 호텔에서 묵게 되었다.[135]

4월 10일, 도쿄 스테이션 호텔에서 가타오카, 기시다와의 상담이 이루어졌고, 기누가사와 신감각파 작가들(요코미쓰, 가와바타, 가타오카, 기시다)을 구성원으로 하는 영화 제작소 "신감각파영화연맹"이 결성되었다.[135] 이들은 영화 계획을 위해 공동으로 아이디어를 모으기로 했다. '신감각파영화연맹'이라는 명칭은 『호치 신문』 기자가 임의로 붙인 것이었으나, 이후 정식 명칭으로 채택되었다.[135]

9. 1. 신감각파와 영화

이 작품은 일본 문학가들이 영화 제작에 직접 참여한 선구적인 사례 중 하나로, 새로운 예술을 창조하려는 문학가와 영화인의 협력으로 나타난 작품이다.[96]본 작품에 참여한 신감각파 문학가들은 20세기 초 유럽의 전위 예술 운동에 영향을 받아, 기존 일본 문학의 주류인 자연주의 문학에 반발하고 독자적인 문체로 새로운 문학적 표현을 시도했다.[98] 이들은 의인법이나 비유 등을 활용한 독특한 문체를 사용했다. 신감각파 문학가들은 영화에도 관심을 가지고 있었고, 신감각파 문학과 영화는 일체감을 이루고 있었다.[99]

1925년 당시 일본에서는 영화가 신흥 예술로서 지식인들의 관심을 모으고 있었다. 요코미쓰 리이치는 단편 소설 『파리』(1923년)에서 몽타주 기법을 도입하는 등 영화적 기법을 사용한 소설을 창작했다. 가와바타 야스나리 역시 『노새를 타는 아내』(1925년) 등의 신감각파 시대 소설에서 영화적 기법을 의식한 표현을 시도했다.[99]

본 작품의 제작에 자극받아, 『문예시대』 1926년 10월호는 "특집 영화호"가 되었고, 이나가키 다루호 등 7명이 영화 시나리오 형식의 작품을 게재하고 "시나리오는 문예 작품이 될 수 있는가"라는 앙케이트 특집도 기획되었다.

신감각파 영화 연맹 결성을 주창한 요코미쓰 리이치는 병세가 악화된 아내를 간호하느라 영화 제작에 직접 참여할 수 없었지만, 연맹의 정신적 지주 역할을 했다.[96] 요코미쓰는 본 작품의 창작 면에서 제목 변경과 무자막 상영을 제안하여 큰 공헌을 했다.[96] 당초 제목은 현재형인 '미친 한 페이지(狂へる一頁)'였으나, 요코미쓰의 아이디어로 과거형인 '미친 한 페이지(狂つた一頁)'로 변경했다.

무자막 상영은, 순수 영화나 절대 영화의 동향을 감지하고 있던 요코미쓰가 영상의 순수성 추구를 목표로 제안한 것이다. 요코미츠는 자막을 배제함으로서 영상의 순수성을 철저하게 하고, 무성 영화 표현의 고유성을 중시하는 것이 새로운 일본 영화의 실험에 있어서 필요하다고 생각했다. 이러한 요코미쓰의 이념은 신감각파 영화 연맹 내에서도 공유되어, 본 작품이 무자막으로 상영되자, '문예시대' 동인들의 의견으로서 현저해져, 신감각파의 하나의 사조를 형성했다.

가와바타 야스나리는 영화인과 공동으로 촬영 대본을 작성하고, 그것을 정리한 시나리오를 잡지상에 발표하는 등, 본 작품의 제작에 밀접하게 관여했다. 가와바타는 시나리오에서 영상의 이미지를 어떻게 언어화할 것인가를 시도했다. 예를 들어, 오프닝 장면은 시나리오에서 "밤. 뇌병원 지붕. 피뢰침. 폭우. 번개."라고 쓰고, 장면을 구성하는 최소한의 요소를 추출하여, 그 단어만 나열하는 수법을 취함으로써, 짧은 숏의 연속으로 영상의 리듬이 만들어지는 실제 영상을 언어화하고 있다.

9. 2. 신감각파 문학가들의 제작 참여

요코미쓰 리이치는 신감각파 영화 연맹 결성을 주도했지만, 영화 제작에 직접 참여하지는 못했다. 하지만 연맹의 정신적 지주 역할을 하며 중요한 기여를 했다.[177] 그는 제목 변경과 무자막 상영을 제안했다.[177] 당초 현재형이었던 제목 '미친 한 페이지(狂へる一頁)'를 요코미쓰의 제안으로 과거형인 '미친 한 페이지(狂つた一頁)'로 변경했다. 이는 과거의 잘못이 주인공과 가족의 인생을 망가뜨렸음을 암시하고, 회상을 통해 되살아나는 과거 기억이 이야기의 기점이 됨을 강조하는 효과를 낸다.

요코미쓰는 순수 영화나 절대 영화의 동향을 인지하고 있었고, 영상의 순수성 추구를 위해 무자막 상영을 주장했다. 그는 자막을 없애 영상의 순수성을 극대화하고, 무성 영화 표현의 고유성을 중시하는 것이 새로운 일본 영화 실험에 필요하다고 판단했다. 이러한 요코미쓰의 이념은 신감각파 영화 연맹 내에서도 공유되었고, 본 작품이 무자막으로 상영되자 분게이지다이(文藝時代) 동인들의 의견으로 현저해져 신감각파의 사조를 형성했다. 가와바타 야스나리는 신감각파 영화 연맹이 "문예적인 영화"가 아닌 "영화적인 영화"를 지향한다고 표명했고,[136] 가타오카 뎃페이는 "영화는 어디까지나 움직이는 그림과 그것을 보는 감각 사이에 만들어지는 상호 이해의 진행이어야 한다"고 말했다.[179]

가와바타 야스나리는 영화인과 공동으로 촬영 대본을 작성하고, 이를 정리한 시나리오를 잡지에 발표하는 등 제작에 밀접하게 관여했다. 그는 시나리오에서 영상 이미지를 언어화하려 시도했다. 예를 들어, 오프닝 장면은 "밤. 뇌병원 지붕. 피뢰침. 폭우. 번개."와 같이 장면을 구성하는 최소한의 요소를 추출하여 단어를 나열하는 수법을 통해 짧은 숏의 연속으로 영상 리듬이 만들어지는 실제 영상을 언어화했다. 또한, '환'의 아버지와 딸 설정에는 가와바타가 전 연인 이토 하쓰요에게서 떠올린 발상이 관측된다.

가와바타는 소설가로서 시나리오에 이야기 요소를 불어넣고 결말을 중시하여, 사환의 딸과 청년의 결혼을 암시하는 해피 엔딩을 썼다. 그러나 기누가사 데이노스케는 영상 이미지를 더 중시하여 이 장면을 삭제했다.

9. 3. 이후 창작에 미친 영향

요코미쓰 리이치는 본 작품에서 언어를 배제함으로써 영화 고유의 표현 형식을 추구했지만, 이는 문자가 언어에 의한 예술이라는 인식을 강하게 하는 계기가 되었다.[13] 요코미쓰는 본 작품 제작에 참여하면서 문학에서의 형식주의를 주장하게 되었고, 영화에서 영감을 받은 새로운 문학적 표현을 시도했다.[13] 도에다 히로카즈(十重田裕一)는 그 구체적인 예로 『상하이』(1928년 - 1931년)나 『기계』(1930년) 등을 들 수 있으며, 특히 『기계』는 광기의 테마라는 점에서 본 작품과 공통된다고 보았다.[13] 도에다 히로카즈는 본 작품의 시사회 시기와 집필 시기가 비슷한 『봄은 마차를 타고』(1926년)와 그 연장선상에 있는 작품 『화원의 사상』(1927년)에서 세부 표현 등 본 작품과의 강한 연관성을 발견할 수 있다고 했다.[13] 예를 들어 『봄은 마차를 타고』에서 반복되는 "우리 안" 또는 "우리 안의 이론"이라는 단어는 본 작품에 자주 등장하는 "감옥살이"의 이미지를 연상시키며,[13] 『화원의 사상』에는 본 작품처럼 빛과 그림자의 효과를 특징으로 하는 표현이 도입되었다고 보았다.[13]가와바타 야스나리는 본 작품의 촬영 현장에서의 실제 경험을 바탕으로 단편 소설 『혼례와 장례』(1926년)와 단편 『웃지 않는 남자』(1928년)를 창작했다.[91]野末|노즈에 히사이치일본어[47] 『혼례와 장례』는 본 작품 클라이맥스의 하인의 환상 장면에서 영구차와 결혼식 자동차가 다중 노출로 겹쳐지는 영상에서 착상을 얻은 것으로, 본 작품과 동시에 집필된 것으로 추정된다.[47]野末|노즈에 히사이치일본어 『웃지 않는 남자』는 정신병원을 배경으로 한 영화 제작에 참여하는 각본가를 주인공으로 한 작품으로, 영화 마지막 장면에 광인들에게 예술적인 웃음 가면(노멘)을 씌우는 아이디어를 주인공이 제안하고 스탭에게 찾아오게 하여 그 중 하나를 도쿄로 가져온다는 내용인데, 이는 가와바타 본인이 교토 촬영소에서 겪은 실제 경험을 바탕으로 한다.[63][102] 그 이후는 허구를 섞은 이야기가 되어, 마지막은 가면 아이디어를 취소하려던 주인공이 "가면을 버려"라고 전보를 치려다 마음을 다잡고 종이를 찢는 것으로 끝나는, 미술(예술)과 가정을 모티브로 한 작품이다.[63][102]

본 작품의 각본 참여 경험은 이후 가와바타 소설 문체에도 영향을 주었다.[103] 가와바타는 본 작품에서의 경험을 통해 이전보다 더욱 영화적 표현에 영감을 받은 소설을 창작하려 했으며, 그 예로 『아사쿠사 홍단』(1934년)이나 『수정 환상』(1931년) 등을 들 수 있다고 도에다 히로카즈는 설명한다.[103] 문학 연구자 와다 히로후미(和田博文)에 따르면 『아사쿠사 홍단』에는 영화 카메라 워크를 연상시키는 묘사가 여러 번 등장하며, 이는 뉴스 영화나 본 작품의 각본 집필 경험에서 영향을 받은 것이라고 한다.[103] 도에다 히로카즈 역시 『아사쿠사 홍단』에는 카메라를 팬하면서 롱 쇼트로 촬영하는 것처럼 도쿄 거리를 조감적으로 표현하는 등 영화에서 배운 표현이 사용되었다고 지적한다.[103] 또한 『수정 환상』에서의 "수정 환상. 유리 환상. 가을 바람. 하늘. 바다. 거울." 등, 당시 가와바타 소설에서 자주 보였던 명사 한 단어의 단문을 나열하는 표현 방식은 본 작품 시나리오 첫 장면의 "밤. 뇌병원 옥상. 피뢰침. 폭우. 번개."라는 표현과 유사하며, 도에다 히로카즈는 이를 통해 "시나리오 집필 경험이 가와바타 대표작의 표현에 활용되었음을 충분히 짐작할 수 있다"고 말했다.[103]

10. 평가

《미친 한 페이지》는 상업적으로 성공을 거두지 못했다. 무사시노관 수익은 1500엔이었고, 다른 영화관 흥행 성적도 저조했다. 당시 일본 영화는 수개월간 상영되었지만, 《미친 한 페이지》는 상영관이 적어 전국적인 흥행에 실패했다. 총 배급 수입은 7500엔이었으나, 제작비 2만 엔 회수에는 부족했고, 1만 엔 이상 손실을 봤다.[88][89][121][203]

기누가사는 쇼치쿠 사장 오타니 다케지로에게서 1편당 1만 엔에 시대극 영화 제작을 제안받았다. 이는 예술적 실험 영화 제작을 포기하고 상업 영화 제작에 만족해야 함을 의미했지만, 기누가사는 제안을 수락하고 기누가사영화연맹을 발족했다. 기누가사영화연맹은 불안정한 상황에서 18편의 시대극 영화를 제작했지만, 실험적 영화 열망으로 《십자로》(1928)를 제작했다.[89][91]

신감각파영화연맹은 《미친 한 페이지》에 이어 에도가와 란포 소설 원작 영화를 기획했지만, 검열 문제와 기누가사의 쇼치쿠 가입으로 제작이 무산되어 해산되었다.[149][150][135]

《미친 한 페이지》는 일본 최초로 정신병원을 무대로 한 작품으로, 병원 관리 체제, 환자 생활, 치료 과정 등을 사실적으로 묘사했다. 동시에 정신병원 내 권력, 환자에 대한 억압, 감금, 저항하는 환자 모습을 통해 근대 이데올로기 장치로서 병원의 모순적 시스템에 대한 날카로운 사회적 시선을 보여주었다.

작품 속 '회전하는 원환' 주제는 반복적으로 등장한다. 도입부 폭우 속 무용수 춤 장면에서 폭우 속 바퀴, 무용수 뒤 구체, 무용수 회전 춤 등 원환 이미지가 증식한다. 이는 병실 쇠창살, 격자 문 같은 '차가운 수직선' 이미지와 대비되며, 정신병원 장치 자체의 원리를 체현한다.[107]

《미친 한 페이지》는 전직 선원 남편, 정신 이상 아내, 어머니 병으로 고뇌하는 딸 중심 가정 비극을 기본 이야기로 전개한다. 이는 당시 일본 영화, 연극에서 흔한 신파 비극 요소였다.[115][23][67] 영화는 참신한 수법과 감상적 멜로드라마 결합 형태를 취하며, 부녀간 결혼 문제, 가난한 딸과 부르주아 청년 사랑 등 신파적 요소가 보인다.

하인과 아내를 가로막는 병실 쇠창살은 작품의 중요 이미지로, 쇠창살 안팎 경계와 갈등을 나타낸다. 하인이 아내를 병원에서 데려가려는 클라이맥스 장면에서 쇠창살 밖으로 나가려는 하인과 밖의 어둠을 두려워하는 아내 사이 격렬한 대립이 전개된다.[37] 이후 하인이 환자들과 자신 얼굴에 가면을 씌우는 장면은 쇠창살 안팎 대립을 해소하고, 아내 세계를 인정함을 암시한다.[37]

가면 장면에 대해 기누가사는 마쓰자와 병원 견학 당시 환자들의 무표정 속 개성이 느껴졌던 경험에서 착안했다. 가와바타는 부드러운 미소 가면으로 고뇌와 광기를 감싸 하인과 환자들을 구원하고 싶었다고 말했다.[62]

비교 문학 연구자 에릭 카즈덴은 지정학적 관점에서 《미친 한 페이지》를 정치적 우의로 해석했다. 그는 메이지 시대 이후 일본 사회 근대화를 '외부로부터 주어진 심적 외상'으로 인식하고, 이 외상이 초국가주의 이데올로기와 식민주의를 야기했다고 주장했다. 그는 《미친 한 페이지》를 '규율받지 못한 채 확장된 신체가 병든 정신처럼 제도화되어 가는' 이야기, 즉 '외부(세계 시스템)가 초국가주의적 내면을 구축해 가는' 과정으로 해석했다. 가면 장면은 서구 '진짜' 근대와 일본 '가짜' 근대 사이 차이에 대한 도발적 제안으로 해석했다.

10. 1. 첫 공개 당시의 평가

본 작품은 흥행에는 실패했지만, 영화 비평가나 지식인들로부터 큰 기대와 주목을 받으며, 전위성과 예술성이 높이 평가되었다[185][104]. 본 작품을 지지하는 평론가들은 대부분 엘리트주의적 입장을 표방했고, 일반 대중이 작품의 숭고함을 이해하지 못해도 작품의 책임이 아니라고 주장하며, 세속에 아첨하지 않는 순수한 영화라는 점을 칭찬했다[186]. 1926년 키네마 준보 베스트 텐에서 일본 영화 베스트 4위에 선정되었고,[185] 1927년 전 간사이 영화 협회에서 우수 영화로 지정되어 가와바타에게 메달과 상장이 수여되었다[186].이와사키 아키라는 키네마 준보에서 '일본에서 만들어진 최초의 영화다운 영화이자, 일본 최초의 세계적 영화'라고 격찬했다[182]. 그러나 '가와바타 씨의 스토리에 끌려 딜레마에 빠졌다'며 비판하기도 했다[182].

도노시마 아오토는 '상식을 초월한 감각 영화'라 칭찬하며, '칼리가리 박사의 밀실보다 한 걸음 나아간 작품', '카메라 워크는 마지막 웃음에 필적한다'고 평가했다[187]. 도쿄니치니치 신문은 '설명적인 영화에 비해 고답적'이라 평가했고[189], 기쿠치 간은 '일본 영화 특유의 싫은 점이 없어 좋았다'고 평했다[190].

후지모리 세이키치는 촬영, 특히 명암 효과를 높이 평가했고[191], 이시마키 료후도 촬영과 조명 사용을 칭찬했다. 다나카 준이치로는 빛과 그림자를 강조한 조명을 '빛의 유희'라 부르며 높게 평가했다[192].

하지만 무자막으로 인해 이해하기 어렵고[186], 이야기 통일성이 부족하다는 비판도 있었다[186]. 나오키 산주고는 작품을 과도하게 칭찬하는 비평가들의 엘리트주의를 비난했다[194].

10. 2. 후대의 평가

狂った一頁|구룻타 이치페지|미친 한 페이지일본어는 일본 아방가르드 영화의 선구적인 작품으로 역사적으로 평가받으며, 세계 영화사에서도 중요한 작품으로 인정받고 있다.[196][203] 일본 영화사 연구자들은 본 작품이 당시 세계 영화의 최전선 수준에 비견할 수 있는 작품이라고 평가했다.[53] 사토 다다오는 본 작품을 '일본 영화사에 한해서 중요한 한 페이지를 새긴 작품'이라고 칭하며, 순영화극 운동 등을 통해 서서히 예술성을 획득하고 있던 일본 영화가, 본 작품에 이르러 '당시 세계 영화의 최선두 레벨에 비견할 수 있게 되었다'고 서술했다.[53] 요모타 이누히코는 '일본 영화사의 금자탑'일 뿐만 아니라 '일본 근대에 있어서 거품처럼 떠올라서는 사라져간 전위적 의지의, 최초의 승리 중 하나'라고 서술했다. 1989년 『분게이슌주』의 「대앙케이트에 의한 일본 영화 베스트 150」에서는 113위에 선정되었다.[196]일본 국외에서도 높은 평가를 받고 있으며, 여러 영화제에서 상영되고 연구되고 있다.[21][10] 1970년대 뉴 사운드판 공개 당시, 영국 영화 잡지 『사이트 & 사운드』의 존 질레트는 '기누가사의 추상적 이미지 사용은 급진적이고 혁신적이다'라고 평했고[139], 『옵저버』의 조지 멜리는 『칼리가리 박사의 밀실』, 『전함 포템킨』 등과 비교하며 '기누가사 데이노스케는 아벨 강스, 세르게이 예이젠시테인과 함께 영화적 창조자의 판테온에 참석하게 될 것이다'라고 평했다.[153] 『뉴욕 타임스』의 Nora Sayre|노라 세이어영어는 1975년 뉴욕 공개 시 '이 최면술적인 작품은, 50년 가까운 옛 영화임에도 불구하고, 현대적인 강렬함과 스마트함을 가지고 있다'라고 평했다.[197]

파울루 호샤에 따르면, 1972년 리스본 상영 당시 국립 영화 학교 학생들에게 열광적인 반응을 받았다고 하며, '『미친 한 페이지』와 같은 "새로운" 작품의 갑작스러운 등장은, 1920년대 영화에 대한 낡은 개념을 타파하고, 놀라움과 흥분을 일으켰다'라고 서술했다.[155] 호샤는 '이 기적의 영화 안에 표현주의, 초현실주의, 미래주의라는, 그 시대의 제일 좋은 목소리를 듣는 것이 가능하다', '『미친 한 페이지』는 오늘날에도 놀라울 정도로 신선하고, 시대를 초월해, 영화 그 자체의 순수함을 가지고, 미래로의 영화 예술의 길을 과시한다'라고 서술했다.[155]

1985년 『Chicago Reader|시카고 리더영어』의 Jonathan Rosenbaum|조나단 로젠바움영어은 작품의 표현주의적 스타일, 이미지, 광기의 묘사를 '놀랍도록 매력적'이라고 칭찬했고[198], 2016년 『Ozus' World Movie Reviews』의 데니스 슈워츠는 'A' 평가를 내리며, '큰 감정적인 힘이 있고, 활기로 차면서도 불안하게 하는 작품'이라고 평했고[199], 2002년 『Midnight Eye|미드나이트 아이영어』의 재스퍼 샤프는 '『미친 한 페이지』는 당시 영화 제작자가 아는 모든 영화 기술을 구사한, 놀라운 영상의 연속으로 당신을 압도한다. 오늘날에도 기누가사의 영화는 데이지처럼 신선하게 보인다'라고 평했다.[200] 같은 해 『Time Out (magazine)|타임 아웃영어』도 '가장 과격하고 도전적인 일본 영화 중 하나이다'라고 평했다.[201] 2021년 『슬랜트 매거진』의 「사상 최고 호러 영화 베스트 100」에서 51위에 올랐다.[202]

일본 국외 영화사 연구에서, 본작은 1920년대 일본 영화 중 가장 빈번하게 논의된 작품이다. Aaron Gerow|아론 제로영어는 2008년 연구서 『''A Page of Madness: Cinema and Modernity in 1920s Japan|미친 한 페이지: 1920년대 일본의 영화와 현대성영어''』을 미시간 대학교에서 간행했다.[203]

11. 시나리오 수록 간행물

- 키네마 준보사에서 1958년 3월에 발행한 『키네마 준보 별책 일본 영화 대표 시나리오 전집 제2권』[1]

- 신초샤에서 1959년 11월 30일에 발행한 『가와바타 야스나리 전집 제1권 이즈의 무희』[2]

- 키네마 준보사에서 1965년 12월에 발행한 『키네마 준보 별책 일본 영화 시나리오 고전 전집 제1권』[3]

- 신초샤에서 1969년 5월 25일에 발행한 『가와바타 야스나리 전집 제1권 이즈의 무희』[4]

- 이와나미 홀에서 1975년 10월 10일에 발행한 『기누가사 데이노스케 감독 2대 작품 미친 한 페이지/십자로』[5]

- 신초샤에서 1980년 10월 20일에 발행한 『가와바타 야스나리 전집 제2권 소설 2』[6]

참조

[1]

웹사이트

A Page of Madness

https://www.filmlinc[...]

2020-05-03

[2]

웹사이트

Midnight Eye feature: A Page of Madness

http://www.midnighte[...]

2002-03-07

[3]

논문

New Perceptions: Kinugasa Teinosuke's Films and Japanese Modernism

https://works.swarth[...]

2019-12-11

[4]

서적

Eine Verrückte Seite: Stummfilm und filmische Avantgarde in Japan

Chronos

[5]

논문

New Perceptions: Kinugasa Teinosuke's Films and Japanese Modernism

https://www.jstor.or[...]

2023-07-10

[6]

서적

Masks in Horror Cinema: Eyes Without Faces

https://books.google[...]

University of Wales Press

2023-07-10

[7]

서적

Japanese Films: A Filmography and Commentary, 1921-1989

McFarland & Co., Inc.

1990

[8]

서적

Japanese Cinema: Texts and Contexts

https://books.google[...]

Routledge

2023-07-10

[9]

웹사이트

Film Review: A Page of Madness (1926) by Teinosuke Kinugasa

https://asianmoviepu[...]

2023-07-11

[10]

서적

The Japanese Film: Art and Industry

Princeton University Press

1982

[11]

웹사이트

A Page of Madness: The Lost, Avant Garde Masterpiece from the Early Days of Japanese Cinema {{!}} Open Culture

https://www.opencult[...]

2023-07-11

[12]

서적

The Cinema of Japan & Korea

https://books.google[...]

Wallflower Press

2023-07-10

[13]

웹사이트

A Page of Madness

https://silentfilm.o[...]

2023-07-10

[14]

논문

New Perceptions: Kinugasa Teinosuke's Films and Japanese Modernism

https://works.swarth[...]

2019-12-11

[15]

웹사이트

Review of the film A Page of Madness (1926)

http://www.frenchfil[...]

2023-07-10

[16]

웹사이트

International Film Festival Rotterdam 1973

https://mubi.com/awa[...]

2023-07-11

[17]

웹사이트

Berlin International Film Festival 1973

https://mubi.com/awa[...]

2023-07-11

[18]

뉴스

No silent treatment — Classic film receives soundtrack from local ensemble

https://nwasianweekl[...]

2023-07-11

[19]

간행물

Aono Jikken - A Page Of Madness

https://www.discogs.[...]

2023-07-11

[20]

웹사이트

Asianamericanfilm: A Page of Madness.

http://www.asianamer[...]

2023-05-05

[21]

웹사이트

Melbourne International Film Festival 2004

https://mubi.com/awa[...]

2023-07-11

[22]

웹사이트

A page of madness

http://jaeff.org/jp%[...]

[23]

웹사이트

The complete 2017 programme, A-Z

https://camerajapan.[...]

2023-08-06

[24]

웹사이트

A Page of Madness (with live soundtrack by Bruno Ferro Xavier da Silva)

https://camerajapan.[...]

2023-08-06

[25]

웹사이트

A Page of Madness

https://silentfilm.o[...]

2023-07-11

[26]

웹사이트

Ebertfest 2018: Nine Things I Learned About A Page of Madness

https://www.rogerebe[...]

Roger Ebert Website

2018-04-23

[27]

웹사이트

A Page of Madness | George Eastman Museum

https://www.eastman.[...]

2020-05-03

[28]

웹사이트

Venturesome Japanese Film at the Heart of Theatre Gigante's 'A Page of Madness'

https://shepherdexpr[...]

2023-07-11

[29]

웹사이트

A Page of Madness

https://secure.micht[...]

2023-07-11

[30]

웹사이트

The Movie in DFT/DIA "A Page of Madness with Little Bang Theory and Yamauchi Nanako"

https://jcd-mi.org/o[...]

2023-07-11

[31]

웹사이트

A Page of Madness

https://asia.si.edu/[...]

2023-07-11

[32]

웹사이트

Teinosuke Kinugasa: From Shadow to Light

https://festival.ilc[...]

2023-08-03

[33]

웹사이트

A Page of Madness (Kurutta Ippêji)

https://www.filmfest[...]

2024-05-03

[34]

웹사이트

Wiegedood – Roadburn Festival

https://roadburn.com[...]

2024-04-30

[35]

웹사이트

kurutta

https://web.archive.[...]

Dennis Schwartz

2018-07-02

[36]

웹사이트

A Page of Madness, directed by Teinosuke Kinugasa

https://www.timeout.[...]

TR

2012-09-10

[37]

웹사이트

Film Review: A Page of Madness (1926) by Teinosuke Kinugasa By Panos Kotzathanasis

https://asianmoviepu[...]

Panos Kotzathanasis

2018-05-19

[38]

웹사이트

A Page of Madness (1926) - Teinosuke Kinugasa

https://www.allmovie[...]

Johnathan Crow

[39]

웹사이트

BBC - Nottingham Culture - NOW Festival : A Page Of Madness

http://www.bbc.co.uk[...]

Nottingham Culture

[40]

웹사이트

A Page of Madness

https://www.chicagor[...]

1985-10-26

[41]

웹사이트

The 100 Best Horror Movies of All Time

https://www.slantmag[...]

Slant Magazine

2019-10-25

[42]

웹사이트

発掘された映画たち2022

https://www.nfaj.go.[...]

국립영화아카이브

2022-07-13

[43]

보고서

横光利一研究

横光利一文学会

2020-03

[44]

문서

작가안내―카와바타 야스나리

[45]

문서

狂つた一頁

[46]

문서

'「あとがき」(『川端康成全集第5巻 虹』新潮社、1949年3月)。'

[47]

문서

川端康成原作映画事典 1『狂った一頁』

[48]

문서

[49]

문서

「シナリオ『狂った一頁』」

[50]

문서

「作品紹介『狂った一頁』」

[51]

비디오

狂つた一頁 ニュー・サウンド版

1975

[52]

웹사이트

狂った一頁

http://nfad.nfaj.go.[...]

국립영화아카이브

2022-07-12

[53]

문서

'「『狂った一頁』始末」'

[54]

문서

신감각파영화연맹

[55]

문서

신감각파영화연맹에 대해

[56]

서적

근대문학연구총서

쇼와여자대학근대문화연구소

1956

[57]

서적

岸田國士全集 第1巻 戯曲1

이와나미쇼텐

1989-11

[58]

문서

'「『狂った一頁』撮影日記」'

[59]

문서

'「解題――狂つた一頁」'

[60]

학술지

의상자료정리여화 일본영화사를 말하는 감독의 1차자료

일본방송출판협회

1995-09

[61]

문서

狂つた一頁

[62]

문서

'「『狂つた一頁』撮影余談」'

[63]

문서

웃지 않는 남자

[64]

문서

'「あとがき」(『川端康成全集第11巻 掌の小説』新潮社、1950年8月)。'

[65]

문서

衣笠貞之助의 청춘

[66]

서적

영화가 젊었을 때 메이지・다이쇼・쇼와 삼대의 기억

헤이본샤

1980-09

[67]

서적

연극학

https://books.google[...]

와세다대학문학부연극연구실

1977

[68]

서적

江戸川乱歩全集 第28巻 探偵小説四十年(上)

고분샤

2006-01

[69]

서적

江戸川乱歩全集 第24巻 悪人志願

고분샤

2005-10

[70]

서적

에키프・드・시네마의 30년

고단샤

2004-05

[71]

서적

岩波ホールと〈映画の仲間〉

岩波書店

2013-02

[72]

문서

ユミ・ゴヴァース「海外での『狂った一頁』」

[73]

서적

La Revue du Cinéma : La Saison cinématographique 75

UFOLEIS

1975-10

[74]

문서

パウロ・ローシャ「ポルトガルでの衣笠貞之助先生」

[75]

웹사이트

http://www.blindman.[...]

[76]

웹사이트

第63回FIAF東京会議2007開催記念特別上映 『狂った一頁』with高橋悠治

http://ac.nact.jp/de[...]

2022-07-23

[77]

웹사이트

横光利一展実行委員会主催「新世紀の横光利一」

https://www.bungakuk[...]

2022-08-14

[78]

웹사이트

Eventi Musicali / Special Musical Presentations

http://www.cinetecad[...]

2022-07-23

[79]

웹사이트

Événements

http://www.etrangefe[...]

2022-08-14

[80]

웹사이트

Ebertfest 2018: Nine Things I Learned About A Page of Madness

https://www.rogerebe[...]

2022-08-14

[81]

웹사이트

狂った一頁×頭脳警察

https://www.teichiku[...]

テイチクエンタテインメント

2022-08-14

[82]

웹사이트

頭脳警察 / 「狂った一頁×頭脳警察」~a page of madness×ZK Live at The Doors 2010.3.20~

https://artist.cdjou[...]

2022-08-14

[83]

웹사이트

頭脳警察 前代未聞の型破りライブが遂に初CD化!

https://jisin.jp/ent[...]

2022-08-14

[84]

웹사이트

Finally, a DVD (Actually a Blu-ray) of A Page of Madness Is Out

http://www.aarongero[...]

2022-07-23

[85]

웹사이트

A Page of Madness & Portrait of a Young Man (Blu-Ray)

https://www.moviezyn[...]

2022-07-23

[86]

웹사이트

Une page folle

http://catalogue.bnf[...]

catalogue.bnf.fr

2022-07-23

[87]

웹사이트

映画復元のスペシャリストたち【国立映画アーカイブコラム】

https://eiga.com/new[...]

2022-08-14

[88]

서적

日本映画史110年

集英社

2014-08

[89]

문서

武田潔「前衛映画」

[90]

서적

川端康成作品研究

八木書店

1969-03

[91]

문서

アーロン・ジェロー「川端と映画 「文学的」と「映画的」の近代」

[92]

문서

岩本憲児「純粋映画」

[93]

문서

奥村賢「表現主義映画」

[94]

서적

フィルム・アート 映画芸術入門

名古屋大学出版会

2007-09

[95]

서적

ワールド・シネマ・ヒストリー

晃洋書房

2004-05

[96]

간행물

表現者から見たリテラリー・アダプテーションとその再帰的影響―劇作家・松井周の「演劇」と「小説」

白鷗大学

2016-03

[97]

문서

十重田裕一「文学と映画」

[98]

웹사이트

新感覚派

https://kotobank.jp/[...]

2022-08-06

[99]

문서

アルバム川端

[100]

문서

片岡鉄兵「『狂るつた一頁』に就て」

[101]

문서

岩崎秋良(昶)「『狂つた一頁』」

[102]

문서

「笑はぬ男」

[103]

문서

和田博文「東京―浅草の都市空間 『浅草紅団』の未完性」

[104]

서적

キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011

キネマ旬報社

2012-05

[105]

문서

「『狂つた一頁』合評会速記録」

[106]

간행물

'『狂つた一頁』、その他'

中京キネマ

1926-08

[107]

간행물

映画的な『狂つた一頁』

中京キネマ

1926-09

[108]

뉴스

新感覚の映画『狂った一頁』印象雑記

東京日日新聞

1926-07-03

[109]

간행물

映画界時事

映画時代

1926-08

[110]

간행물

'『狂つた一頁』を観る'

映画時代

1926-09

[111]

뉴스

表現主義の映画『狂つた一頁』を観る

報知新聞

1926-06-23

[112]

간행물

'『狂つた一頁』を見る'

中京キネマ

1926-08

[113]

간행물

反感を買ふべき数項

映画時代

1926-08

[114]

간행물

新篇映画界泥話 その三

映画時代

1926-11

[115]

서적

大アンケートによる日本映画ベスト150

文藝春秋

1989-06

[116]

뉴스

Film: ‘Page of Madness’

https://www.nytimes.[...]

2022-08-09

[117]

웹사이트

A Page of Madness

https://www.chicagor[...]

2022-08-09

[118]

웹사이트

Kurutta Ippeiji

https://dennisschwar[...]

2022-08-09

[119]

웹사이트

Midnight Eye feature: A Page of Madness

http://www.midnighte[...]

2022-08-09

[120]

웹사이트

A Page of Madness

https://www.timeout.[...]

Time Out

2020-06-06

[121]

웹사이트

The 100 Best Horror Movies of All Time

https://www.slantmag[...]

Slant Magazine

2022-08-09

[122]

웹사이트

Aaron Gerow's Japanese Film Page

http://www.aarongero[...]

2022-08-09

[123]

웹인용

발굴된 영화들 2022(発掘された映画たち2022)

https://www.nfaj.go.[...]

일본 국립 영화 아카이브(国立映画アーカイブ)

2022-07-13

[124]

보고서

요코미쓰 리이치 연구(横光利一研究)

요코미쓰 리이치 문학회(横光利一文学会)

2020-03

[125]

문서

작가 안내-가와바타 야스나리(作家案内―川端康成)

[126]

문서

미친 한 페이지(狂つた一頁)

[127]

문서

「후기(あとがき)」

신초샤

1949-03

[128]

문서

가와바타 야스나리 원작 영화 사전 1 『미친 한 페이지』(川端康成原作映画事典 1『狂った一頁』)

[129]

문서

[130]

문서

시나리오 『미친 한 페이지』 (シナリオ『狂った一頁』)

[131]

문서

작품 소개 『미친 한 페이지』(作品紹介『狂った一頁』)

[132]

영상

미친 한 페이지 뉴 사운드판(狂つた一頁 ニュー・サウンド版)

1975

[133]

웹인용

미친 한 페이지(狂った一頁)

http://nfad.nfaj.go.[...]

일본 국립 영화 아카이브(国立映画アーカイブ)

2022-07-12

[134]

문서

『미친 한 페이지』 전말(『狂った一頁』始末)

[135]

문서

'신감각파영화연맹(新感覚派映画聯盟)'

[136]

뉴스

신감각파영화연맹에 대해서(新感覚派映画聯盟に就て)

요미우리 신문

1926-04-27

[137]

서적

근대 문학 연구 총서(近代文学研究叢書)

쇼와여자대학 근대문화연구소(昭和女子大学近代文化研究所)

1956

[138]

서적

기시다 구니오 전집 제1권 희곡 1(岸田國士全集 第1巻 戯曲1)

이와나미 서점

1989-11

[139]

간행물

'『미친 한 페이지』 촬영 일기(『狂った一頁』撮影日記)'

주간 아사히

1926-05-30

[140]

문서

해제――미친 한 페이지(解題――狂つた一頁)

[141]

저널

기누가사 자료 정리 여담 일본 영화사를 말하는 감독의 일차 자료(衣笠資料整理余話 日本映画史を語る監督の一次資料)

"[[일본방송출판협회]](日本放送出版協会)"

1995-09

[142]

문서

가와바타 야스나리 「미친 한 페이지」

[143]

문서

가와바타 야스나리 「『미친 한 페이지』 촬영 여담(『狂つた一頁』撮影余談)」

[144]

문서

"「웃지 않는 남자(笑はぬ男)」"

[145]

문서

"「후기(あとがき)」"

[146]

문서

"[[이와사키 아키라]](岩崎昶) 「기누가사 데이노스케의 청춘(衣笠貞之助の青春)」"

[147]

서적

영화가 젊었을 때 메이지·다이쇼·쇼와 삼대의 기억(映画が若かったとき 明治・大正・昭和三代の記憶)

"[[헤이본샤]](平凡社)"

1980-09

[148]

서적

연극학(演劇學)

https://books.google[...]

와세다대학 문학부 연극 연구실(早稲田大学文学部演劇研究室)

1977

[149]

서적

에도가와 란포 전집 제28권 탐정 소설 40년 (상)(江戸川乱歩全集 第28巻 探偵小説四十年(上))

"[[고분샤]](光文社)"

2006-01

[150]

서적

에도가와 란포 전집 제24권 악인 지원(江戸川乱歩全集 第24巻 悪人志願)

"[[고분샤]](光文社)"

2005-10

[151]

서적

에키프 드 시네마의 30년(エキプ・ド・シネマの三十年)

"[[고단샤]]"

2004-05

[152]

서적

이와나미 홀과 〈영화의 동료〉(岩波ホールと〈映画の仲間〉)

"[[이와나미 서점]]"

2013-02

[153]

문서

유미 고버스(ユミ・ゴヴァース) 「해외에서의 『미친 한 페이지』(海外での『狂った一頁』)」

[154]

서적

영화 잡지: 영화 시즌 75(La Revue du Cinéma : La Saison cinématographique 75)

UFOLEIS

1975-10

[155]

문서

"[[파울루 호샤]] 「포르투갈에서의 기누가사 데이노스케 선생(ポルトガルでの衣笠貞之助先生)」"

[156]

URL

http://www.blindman.[...]

[157]

웹인용

제63회 FIAF 도쿄 회의 2007 개최 기념 특별 상영 『미친 한 페이지』 with 다카하시 유지(第63回FIAF東京会議2007開催記念特別上映 『狂った一頁』with高橋悠治)

http://ac.nact.jp/de[...]

2022-07-23

[158]

웹인용

요코미쓰 리이치전 실행위원회 주최 '신세기의 요코미쓰 리이치'(横光利一展実行委員会主催「新世紀の横光利一」)

https://www.bungakuk[...]

2022-08-14

[159]

웹인용

뮤지컬 이벤트 / 특별 뮤지컬 발표(Eventi Musicali / Special Musical Presentations)

http://www.cinetecad[...]

2022-07-23

[160]

웹인용

이벤트(Événements)

http://www.etrangefe[...]

2022-08-14

[161]

웹인용

에버트 페스 2018: 미친 한 페이지에서 내가 배운 아홉 가지(Ebertfest 2018: Nine Things I Learned About A Page of Madness)

https://www.rogerebe[...]

2022-08-14

[162]

웹인용

미친 한 페이지×두뇌경찰(狂った一頁×頭脳警察)

https://www.teichiku[...]

"[[데이치쿠 엔터테인먼트]](テイチクエンタテインメント)"

2022-08-14

[163]

웹인용

두뇌경찰 / '미친 한 페이지×두뇌경찰' ~a page of madness×ZK Live at The Doors 2010.3.20~(頭脳警察 / 「狂った一頁×頭脳警察」~a page of madness×ZK Live at The Doors 2010.3.20~)

https://artist.cdjou[...]

2022-08-14

[164]

웹인용

두뇌경찰 전대미문의 틀 파괴 라이브가 드디어 첫 CD화!(頭脳警察 前代未聞の型破りライブが遂に初CD化!)

https://jisin.jp/ent[...]

2022-08-14

[165]

웹인용

드디어, 미친 한 페이지의 DVD(Blu-ray)가 나오다(Finally, a DVD (Actually a Blu-ray) of A Page of Madness Is Out)

http://www.aarongero[...]

2022-07-23

[166]

웹인용

미친 한 페이지 & 소년의 초상화 (Blu-ray)(A Page of Madness & Portrait of a Young Man (Blu-Ray))

https://www.moviezyn[...]

2022-07-23

[167]

웹인용

미친 한 페이지(Une page folle)

http://catalogue.bnf[...]

catalogue.bnf.fr

2022-07-23

[168]

웹인용

영화 복원의 스페셜리스트들 【국립 영화 아카이브 칼럼】(映画復元のスペシャリストたち【国立映画アーカイブコラム】)

https://eiga.com/new[...]

2022-08-14

[169]

서적

일본 영화사 110년(日本映画史110年)

"[[슈에이샤]]"

2014-08

[170]

문서

다케다 기요시(武田潔) 「전위 영화(前衛映画)」

[171]

서적

가와바타 야스나리 작품 연구(川端康成作品研究)

"[[야기 서점]](八木書店)"

1969-03

[172]

문서

"[[아론 제로|en|Aaron Gerow]] 「가와바타와 영화 '문학적'과 '영화적'의 근대(川端と映画 「文学的」と「映画的」の近代)」"

[173]

문서

"[[이와모토 겐지]](岩本憲児) 「순수 영화(純粋映画)」"

[174]

문서

"[[오쿠무라 마사루]](奥村賢) 「표현주의 영화(表現主義映画)」"

[175]

서적

필름 아트 영화 예술 입문(フィルム・アート 映画芸術入門)

"[[나고야 대학 출판회]](名古屋大学出版会)"

2007-09

[176]

서적

월드 시네마 히스토리(ワールド・シネマ・ヒストリー)

고요 쇼보(晃洋書房)

2004-05

[177]

저널

표현자가 본 리터러리 어댑테이션과 그 재귀적 영향―극작가·마쓰이 슈의 '연극'과 '소설'(表現者から見たリテラリー・アダプテーションとその再帰的影響―劇作家・松井周の「演劇」と「小説」)

하쿠오 대학(白鷗大学)

2016-03

[178]

문서

문학과 영화(文学と映画)

[179]

웹인용

신감각파(新感覚派)

https://kotobank.jp/[...]

2022-08-06

[180]

문서

앨범 가와바타

1984

[181]

문서

『미친 한 페이지』에 대해서(『狂るつた一頁』に就て)

1926-07

[182]

문서

『미친 한 페이지』(『狂つた一頁』)

1926-10-21

[183]

문서

웃지 않는 남자(笑はぬ男)

[184]

문서

도쿄―아사쿠사의 도시 공간 『어둠의 거리』의 미완성(東京―浅草の都市空間 『浅草紅団』の未完性)

2016

[185]

서적

키네마 순보 베스트 텐 85회 전사 1924-2011(キネマ旬報ベスト・テン85回全史 1924-2011)

키네마 준포샤(キネマ旬報社)

2012-05

[186]

문서

『미친 한 페이지』 합평회 속기록(『狂つた一頁』合評会速記録)

1926-08

[187]

문서

『미친 한 페이지』, 그 외(『狂つた一頁』、その他)

1926-08

[188]

문서

영화적인 『미친 한 페이지』(映画的な『狂つた一頁』)

1926-09

[189]

뉴스

신감각의 영화 『미친 한 페이지』 인상 잡기(新感覚の映画『狂った一頁』印象雑記)

1926-07-03

[190]

문서

영화계 시사(映画界時事)

1926-08

[191]

문서

『미친 한 페이지』를 보다(『狂つた一頁』を観る)

1926-09

[192]

뉴스

표현주의의 영화 『미친 한 페이지』를 보다(表現主義の映画『狂つた一頁』を観る)

1926-06-23

[193]

문서

『미친 한 페이지』를 보다(『狂つた一頁』を見る)

1926-08

[194]

문서

반감을 살 수 있는 수항(反感を買ふべき数項)

1926-08

[195]

문서

신편 영화계 뒷이야기 그 3(新篇映画界泥話 その三)

1926-11

[196]

서적

대앙케이트에 의한 일본 영화 베스트 150(大アンケートによる日本映画ベスト150)

분게이슌주

1989-06

[197]

뉴스

필름: '미친 한 페이지'(Film: ‘Page of Madness’)

https://www.nytimes.[...]

2022-08-09

[198]

웹인용

미친 한 페이지(A Page of Madness)

https://www.chicagor[...]

2022-08-09

[199]

웹인용

미친 한 페이지(Kurutta Ippeiji)

https://dennisschwar[...]

2022-08-09

[200]

웹인용

미드나이트 아이 특집: 미친 한 페이지(Midnight Eye feature: A Page of Madness)

http://www.midnighte[...]

2022-08-09

[201]

웹인용

미친 한 페이지(A Page of Madness)

https://www.timeout.[...]

Time Out

2020-06-06

[202]

웹인용

사상 최고 호러 영화 베스트 100(The 100 Best Horror Movies of All Time)

https://www.slantmag[...]

Slant Magazine

2021-10-26

[203]

웹인용

아론 제로의 일본 영화 페이지(Aaron Gerow's Japanese Film Page)

http://www.aarongero[...]

2022-08-09

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com