정신병원

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

정신병원은 정신 질환자를 위한 의료 시설로, 역사를 거치며 발전해왔다. 초기에는 중동과 서유럽에서 정신 질환자 치료를 위한 기관이 설립되었으며, 19세기에는 영국에서 공립 정신병원이 등장하며 제도화되었다. 20세기에는 사회학자 어빙 고프만이 정신병원을 '전면적 제도'로 규정하고, 탈제도화 운동이 전개되었다. 현대 정신병원은 치료에 중점을 두고 있으며, 다양한 유형의 병동과 진료 형태를 갖추고 있다. 각국의 정신 의료 현황은 지역 사회 중심 치료, 약물 의존도 감소, 자살 예방 등 다양한 방식으로 발전하고 있으며, 핀란드의 개방적 대화 치료, 영국의 인지행동치료, 프랑스와 이탈리아의 지역 의료 시스템 등이 주목받고 있다. 비판적인 시각에서는 정신병원의 강압적인 치료, 사회적 낙인, 언론의 잠입 취재 등을 통해 문제점을 지적하며, 반정신의학 운동과 정신 환자 해방 운동을 통해 정신병원에 대한 비판이 제기되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

| 정신병원 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 개요 | |

| 종류 | 병원 |

| 전문 분야 | 정신 질환 |

| 별칭 | 정신과 병원, 정신 요양원, 정신 요양소 |

| 사용 언어 | 영어 일본어 한국어 |

| 설명 | |

| 역할 | 심각한 정신 질환 치료를 전문으로 하는 병원 |

| 대상 환자 | 자해 또는 타해 위험이 있는 환자 |

| 시설 유형 | 입원 치료 시설 외래 치료 시설 |

| 의료진 구성 | 정신과 의사 정신 보건 간호사 임상 심리학자 작업 치료사 정신과 사회복지사 |

| 역사 | |

| 초기 형태 | 수용소 또는 정신 요양소 |

| 초기 치료 | 격리 구속 처벌 |

| 현대적 변화 | 인도적 치료 및 재활 중심 |

| 현대적 운영 | |

| 치료 방식 | 약물 치료 심리 치료 사회 기술 훈련 |

| 서비스 제공 | 입원 치료 외래 진료 긴급 정신과 진료 |

| 명칭 관련 | |

| 일본 | 공식 명칭: 정신과 병원 법률 명칭: 정신 병원 |

| 한국 | 정신병원 |

| 기타 | '정신병원'이라는 명칭은 낙인 효과 우려 용어 정리 및 변화 시도 |

| 관련 법률 | 정신병원의 용어 정리 등을 위한 관계 법률의 일부를 개정하는 법률 (일본) |

| 기타 | |

| 의료 서비스 | 일반의-정신과 의사 네트워크 (G-P 넷) 운영 |

2. 역사

현대의 정신과 병원은 과거의 정신병원으로부터 점진적으로 발전하여 이를 대체하게 되었으며, 이러한 변화는 체계화된 제도적 정신의학의 발전과 함께 이루어졌다.

정신 질환자를 위한 시설은 고대부터 존재했으며, 중세 중동의 비마리스탄이나 스페인 발렌시아에 세워진 초기 기관 등 다양한 형태로 발전해왔다.[9][10][11] 18세기 후반 필립 피넬과 윌리엄 튜크 등은 정신 질환을 인도주의적 관점에서 접근하여 자비로운 치료와 재활의 필요성을 강조하며 '도덕적 치료'의 개념을 제시했다.

19세기에 들어 서구 사회에서는 정신 질환 문제에 대한 해결책으로 제도화가 본격화되었다. 특히 영국에서는 관련 법률 제정을 통해 공립 정신병원 설립이 확대되었고, 수용 인원도 급증했다.[12][13] 그러나 이 시기 초기 정신병원의 환자 처우는 매우 열악하여 억압과 구금에 중점을 두는 등 비인도적인 측면이 강했다.[3][4] 19세기 후반부터는 정신 질환을 보다 세분화하여 분류하려는 시도가 이루어졌다.[14]

정신병원 시스템에 대한 비판적인 시각도 꾸준히 제기되었다. 토머스 사스는 정신병원이 치료 기관이라기보다는 사실상 감옥과 유사하며, 강압적인 정신과 의사는 치료자가 아닌 판사나 교도관 역할을 한다고 주장했다.[81] 그는 정신질환이 아닌 이유로 강제 입원되는 경우나, 병원 내에서 이루어지는 비인간적인 처우를 비판하며 정신병원의 치료 효과에 근본적인 의문을 제기했다. 사회학자 어빙 고프만은 1961년 정신병원을 "전면적 제도"로 규정하며, 이러한 환경이 환자들을 제도화시켜 자율성을 잃게 만든다고 분석했다.[15][16][17]

이러한 비판과 개혁 운동, 그리고 효과적인 정신과 약물 및 정신치료 방법의 발전에 힘입어 현대 정신과 병원은 과거의 수용소 모델에서 벗어나 치료와 사회 복귀 지원에 중점을 두는 방향으로 변화하고 있다.[18] 그러나 환자의 의사에 반하는 비자발적 치료는 여전히 반정신의학 운동 등에서 비판의 대상이 되고 있으며, 미국 등 일부 국가에서는 탈제도화 정책 이후 새로운 사회적 문제들이 발생하기도 했다.[19]

2. 1. 초기 정신병원의 등장

현대의 정신과 병원은 과거의 정신병원으로부터 발전하여 점차 이를 대체하게 되었다. 현대 정신과 병원의 발전에는 체계화된 제도적 정신의학의 등장이 중요한 역할을 했다.

중동에서는 9세기 초 비마리스탄이라는 이름의 병원이 세워지기 시작했는데, 최초의 병원은 하룬 알 라시드의 지시로 바그다드에 건설되었다. 비마리스탄이 정신 질환자만을 위한 시설은 아니었지만, 초기 병원들에는 종종 조증이나 다른 심리적 고통을 겪는 환자들을 위한 병동이 마련되어 있었다.[9] 그러나 가족이 환자를 돌보는 것을 꺼리는 것에 대한 문화적 금기 때문에, 폭력적이거나, 치료가 불가능한 만성 질환을 앓거나, 혹은 극도로 쇠약한 상태의 정신 질환자만이 비마리스탄에 보내졌다.[10] 일부 환자들의 공격성 때문에 심리 병동은 보통 철창으로 둘러싸여 있었다.[11]

서유럽에 제대로 된 정신병원 개념이 도입되고 설립된 것은 스페인을 통해서였다. 메르세드 수도회 소속이었던 후안 질라베르토 호프레는 이슬람 국가들을 여행하며 정신 이상자를 수용하는 여러 기관을 접했다. 그는 당시로서는 매우 혁신적으로 "의사의 치료가 필요한 환자"를 위한 전문 기관 설립을 제안했다. 1409년, 발렌시아의 부유한 시민들의 기부로 이 기관이 설립되었는데, 이는 당시 정신 질환 치료를 전문으로 하는 세계 최초의 기관으로 여겨진다.

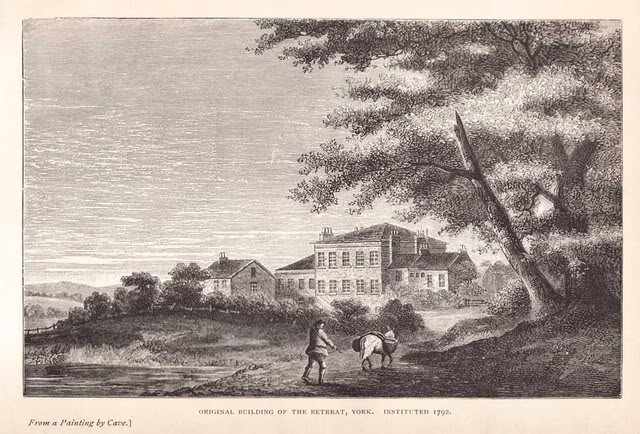

이후 필립 피넬(프랑스 비세트르 병원)과 윌리엄 튜크(영국 요크 리트리트) 같은 의사들은 정신 질환을 장애로 보고, 환자의 회복을 돕기 위해 자비로운 치료가 필요하다고 주장하기 시작했다. 서구 사회에서 정신 질환 문제에 대한 해결책으로 제도화가 등장한 것은 19세기의 중요한 변화였다. 최초의 공립 정신병원은 영국에서 설립되었는데, 1808년 군 구호원법 통과로 각 카운티의 판사들은 세금으로 운영되는 구호원을 지어 많은 '빈민 정신병자'를 수용할 수 있게 되었다. 9개 카운티가 처음으로 신청하여 1812년 노팅엄셔에 최초의 공립 정신병원이 문을 열었다. 1828년에는 새로 임명된 정신병 감독관에게 사립 정신병원의 면허 발급 및 감독 권한이 주어졌다. 1845년 정신병법은 모든 카운티에 정신병원 건설을 의무화하고, 내무장관을 대신하여 정기적인 검사를 시행하도록 했으며, 정신병원에는 서면 규정과 상주 의사를 두도록 규정했다.[12]

19세기 초 영국 전역의 다양한 기관에는 수천 명의 환자가 수용되었으나, 1900년경에는 그 수가 약 10만 명으로 급증했다. 이러한 증가는 이후 정신의학으로 발전한 정신 이상학이 의학 전문 분야로 성장한 것과 시기를 같이한다.[13] 하지만 초기 정신병원의 환자 처우는 때때로 매우 잔혹했으며, 주로 억제와 구금에 초점을 맞추었다.[3][4]

19세기 후반과 20세기 초에 이르러 정신과 기관들은 단일한 정신병을 가정하는 "광기", "정신 이상"과 같은 포괄적인 용어 대신, 카타토니아, 우울증, 조기 치매(현재의 정신분열증) 등 수많은 정신 질환으로 분류하기 시작했다.[14]

사회학자 어빙 고프만은 1961년 그의 저서에서 정신병원과 같은 기관을 "전면적 제도"로 규정하고[15][16], 감시자와 수감자 모두 예측 가능하고 규칙적인 행동을 유지하려는 과정 속에서 각자의 사회적 역할을 학습하고 내면화하는, 즉 제도화되는 경향이 있음을 지적했다. 이러한 분석은 이후 탈제도화 논의의 중요한 배경이 되었다.[17]

2. 2. 근대 정신의학의 발전과 정신병원의 변화

현대의 정신과 병원은 이전 시대의 정신병원에서 점진적으로 발전하여 결국 이를 대체하게 되었다. 이러한 변화는 체계화된 제도적 정신의학의 발전과 함께 이루어졌다.

정신 질환 치료 시설의 초기 형태 중 하나는 9세기 초 중동 지역에서 나타난 비마리스탄이다. 최초의 비마리스탄은 하룬 알 라시드의 지시로 바그다드에 세워졌으며, 정신 질환자만을 위한 시설은 아니었지만 종종 조증이나 기타 심리적 고통을 겪는 환자를 위한 병동을 포함했다.[9] 당시 문화적 금기로 인해 가족이 돌보기를 거부하는 경우는 드물었으며, 주로 폭력적이거나 치료가 불가능한 만성 질환, 혹은 극심한 쇠약 증세를 보이는 환자들만이 비마리스탄에 보내졌다.[10] 일부 환자의 공격성 때문에 심리 병동은 철창으로 둘러싸인 경우가 많았다.[11]

서유럽에서는 스페인을 통해 근대적 정신병원 개념이 도입되었다. 메르세드 수도회 소속이었던 후안 질라베르토 호프레는 이슬람 국가들을 여행하며 정신 질환자를 수용하는 시설들을 관찰한 경험을 바탕으로, "의사의 치료가 필요한 환자"를 위한 전문 기관 설립을 제안했다. 이는 당시로서는 매우 진보적인 생각이었으며, 1409년 발렌시아의 부유한 시민들의 기부로 실현되었다. 이 기관은 당시 세계 최초의 정신 질환 치료 전문 기관으로 여겨진다.

18세기 후반과 19세기 초, 필립 피넬(프랑스 비세트르 병원)과 윌리엄 튜크(영국 요크 리트리트)와 같은 의사들은 정신 질환을 단순한 광기가 아닌, 자비로운 치료와 재활을 통해 개선될 수 있는 장애로 보아야 한다고 주장하며 인도주의적 치료를 강조했다. 이러한 인식 변화와 함께 19세기 서구 사회에서는 정신 질환 문제 해결책으로 제도화가 부상했다. 영국에서는 1808년 군 구호원법이 통과되면서 공립 정신병원 설립의 길이 열렸고, 각 카운티는 세금으로 운영되는 구호원을 지어 '빈민 정신병자'들을 수용할 수 있게 되었다. 최초의 공립 정신병원은 1812년 노팅엄셔에 문을 열었다. 이후 1828년에는 정신병 감독관 제도가 도입되어 사립 정신병원의 면허 발급과 감독이 이루어졌으며, 1845년 정신병법은 모든 카운티에 정신병원 건설을 의무화하고 정기적인 검사, 서면 규정 마련, 상주 의사 배치를 요구했다.[12]

이러한 제도화 흐름 속에서 영국의 정신병원 수용 인원은 19세기 초 수천 명 수준에서 1900년경에는 약 10만 명으로 급증했다. 이는 정신의학이 전문 의료 분야로 자리 잡는 과정과 맞물려 진행되었다.[13] 그러나 초기 정신병원의 환경은 열악했으며, 환자에 대한 처우는 억압과 감금에 중점을 두는 등 매우 비인도적인 면이 있었다.[3][4]

19세기 후반과 20세기 초에 이르러 정신의학계는 '광기', '정신 이상'과 같은 모호한 용어 대신, 카타토니아, 우울증, 조발성 치매(현재의 정신분열증) 등 보다 구체적인 정신 질환으로 분류하기 시작했다.[14]

20세기 중반, 사회학자 어빙 고프만은 정신병원과 같은 시설을 "전면적 제도"로 분석했다.[15][16] 그는 이러한 기관들이 감시자와 수용자 모두에게 예측 가능하고 규칙적인 행동을 강요하며, 각자의 사회적 역할을 수행하도록 만드는 의식적 기능을 통해 구성원들을 "제도화"한다고 설명했다. 고프만의 연구는 이후 탈제도화 논의에 중요한 영향을 미쳤다.[17]

잇따른 개혁과 효과적인 근거 기반 치료법의 도입으로 현대 정신과 병원은 치료를 최우선 목표로 삼게 되었다. 정신과 약물과 정신치료를 병행하여 환자가 사회에 복귀하여 스스로 삶을 관리할 수 있도록 돕는 데 중점을 둔다.[18] 하지만 때로는 비자발적 치료가 이루어지기도 하며, 이는 정신 환자 해방 운동 등에서 비판의 대상이 되는 정신과 관행 중 하나이다.

1980년대 미국의 역사에서 개인을 교도소나 빈민 구호소에 수용하거나 거리에 방치하는 대신 정신병원에서 치료하는 것이 강조되었다. 그러나 주에 따라 정신병원이 감소하면서 신규 환자를 위한 병상 확보에 어려움을 겪기도 한다.[19] 미국에는 고위험군과 저위험군 위기 안정화 시설(CSU)이 운영되고 있다. 고위험 시설은 자살 충동이 있거나 폭력 성향, 또는 중독 상태인 사람들을 대상으로 하며, 저위험 시설은 동료 휴식처, 사회적 해독 프로그램 등 자살 충동이나 폭력성이 없는 사람들을 위한 프로그램을 제공한다.[20]

2. 3. 탈원화 운동과 현대 정신병원의 등장

현대 정신과 병원은 이전의 정신병원에서 발전하여 결국 그것을 대체했다. 이러한 변화에는 조직화된 제도적 정신의학의 부상도 중요한 역할을 했다.정신 질환자를 위한 시설의 역사는 오래되었다. 9세기 초 중동 지역에서는 비마리스탄이라 불리는 병원들이 세워졌는데, 하룬 알 라시드의 지시로 바그다드에 처음 건설된 병원에는 정신 질환 환자를 위한 병동이 포함되어 있었다.[9] 당시 이슬람 문화권에서는 가족 구성원을 돌보는 것을 중요하게 여겼기 때문에, 폭력적이거나 치료가 어려운 만성 질환, 또는 극도로 쇠약한 상태의 환자들만 비마리스탄에 맡겨졌다.[10] 일부 환자들의 공격적인 행동 때문에 병동 주변에는 철창이 설치되기도 했다.[11]

서유럽에서는 스페인을 통해 현대적인 정신병원 개념이 처음 도입되었다. 메르세드 수도회 소속이었던 후안 질라베르토 호프레는 이슬람 국가들을 여행하며 정신질환자 수용 시설들을 관찰한 경험을 바탕으로, "의사에 의해 치료받아야 하는 환자"를 위한 전문 기관 설립을 제안했다. 이는 당시로서는 매우 진보적인 생각이었으며, 1409년 발렌시아의 부유한 시민들의 기부로 설립된 이 기관은 정신 질환 치료를 전문으로 하는 세계 최초의 기관으로 여겨진다.

18세기 후반에 이르러 필립 피넬(프랑스 비세트르 병원)과 윌리엄 튜크(영국 요크 리트리트) 같은 의사들은 정신 질환을 단순한 광기가 아닌, 자비로운 치료와 재활을 통해 개선될 수 있는 장애로 보아야 한다고 주장하며 '도덕적 치료' 운동을 펼쳤다. 서구 사회에서 정신 질환 문제에 대한 해결책으로 제도화가 본격적으로 논의되기 시작한 것은 19세기의 중요한 변화였다. 영국에서는 1808년 군 구호원법이 통과되면서 각 카운티별로 세금을 통해 운영되는 공립 정신병원을 설립할 수 있게 되었다. 최초의 공립 정신병원은 1812년 노팅엄셔에 문을 열었다. 이후 1828년에는 정신병 감독관 제도가 도입되어 사립 정신병원의 허가 및 감독 권한을 부여받았고, 1845년 정신병법은 모든 카운티에 정신병원 설립을 의무화하고 정기적인 검사, 서면 규정 마련, 상주 의사 배치를 강제했다.[12]

19세기 초 영국 전역의 정신병원 수용 인원은 수천 명 수준이었으나, 정신의학이 전문 분야로 발전하면서 1900년경에는 약 10만 명으로 급증했다.[13] 그러나 이 시기 초기 정신병원의 환자 처우는 매우 열악하고 비인간적인 경우가 많았으며, 환자를 억압하고 구금하는 데 중점을 두었다.[3][4]

19세기 후반과 20세기 초에 들어서면서, 정신의학계는 "광기", "정신 이상"과 같은 모호하고 포괄적인 용어 대신, 카타토니아, 우울증, 조기 치매(현재의 정신분열증) 등 보다 구체적인 정신 질환으로 분류하기 시작했다.[14]

1961년 사회학자 어빙 고프만은 정신병원과 같은 시설을 "전면적 제도"라고 정의하며 비판적인 분석을 제시했다.[15][16] 그는 이러한 기관들이 감시자와 수용자 모두에게 정해진 사회적 역할을 부여하고 예측 가능한 행동 패턴을 유지하도록 함으로써, 개인의 자율성을 억압하고 시설 환경에 순응하게 만드는, 즉 "제도화"시키는 기능을 한다고 주장했다. 고프만의 이러한 분석은 이후 탈제도화 운동이 확산되는 데 중요한 이론적 배경을 제공했다.[17]

잇따른 개혁 운동과 효과적인 치료법, 특히 정신과 약물의 개발과 도입으로 현대 정신과 병원은 과거의 수용 시설에서 벗어나 치료 중심 기관으로 변화했다. 현대의 정신과 병원은 정신과 약물 치료와 정신치료를 병행하여 환자가 증상을 관리하고 사회에 복귀하여 독립적인 삶을 영위할 수 있도록 돕는 것을 주된 목표로 삼는다.[18] 하지만 일부 치료는 환자의 동의 없이 이루어지는 비자발적 치료의 형태를 띠기도 하며, 이는 반정신의학 운동 진영 등에서 지속적으로 문제를 제기하는 부분이기도 하다.

미국에서는 1980년대 탈원화 정책의 영향으로 정신병원 수가 급격히 감소하면서, 필요한 환자들이 제때 입원 치료를 받지 못하고 교도소에 수감되거나 거리에서 생활하게 되는 등의 사회 문제가 발생하기도 했다.[19]

한국의 경우, 정신질환자의 치료 및 관찰 등에 관한 법률(약칭 의료관찰법)에 따라 범죄를 저지른 정신질환자에 대한 감정입원 및 지정입원의료기관에서의 입원 치료 제도가 운영되고 있다. 관련 의료기관으로는 감정입원의료기관, 지정입원의료기관, 지정통원의료기관 등이 있다. 또한, 정신장애로 인한 장애연금 신청[61]이나 장애인등록증(정신장애인복지카드) 발급[62]에 필요한 진단서는 원칙적으로 정신건강의학과 전문의 또는 정신질환 진료 경험이 있는 의사가 작성하도록 규정되어 있다.

2. 4. 한국 정신병원의 역사와 현재

정신질환으로 범죄를 저지른 사람의 경우, 정신질환자의 치료 및 관찰 등에 관한 법률(의료관찰법)에 따라 감정입원이나 지정입원의료기관에서의 입원이 이루어질 수 있다. 이러한 목적을 위한 의료기관으로는 감정입원의료기관, 지정입원의료기관, 지정통원의료기관이 있다.정신장애로 인한 장애연금 신청에 필요한 진단서는 원칙적으로 정신건강의학과 전문의 또는 정신과 진료를 표방하는 의사가 작성하도록 규정되어 있다.[61] 또한, 장애인등록증(정신장애인복지카드) 신청 시 제출하는 진단서 역시 정신건강의학과 전문의 또는 정신장애의 진단이나 치료에 종사하는 의사가 작성해야 한다.[62]

3. 정신병원의 종류

정신병원은 규모와 분류 기준에 따라 매우 다양하다. 어떤 곳은 위험도가 낮은 환자를 대상으로 단기 치료나 외래 치료를 전문으로 하는 반면, 다른 곳은 일상적인 도움이 필요하거나 통제된 환경이 요구되는 환자에게 장기적인 치료를 제공한다. 환자가 스스로 자의 입원을 선택할 수도 있지만, 자신이나 다른 사람에게 심각한 위험을 줄 수 있다고 판단될 경우 강제 입원 및 치료를 받게 될 수도 있다.[1][2] 종합병원 내에 설치된 정신건강의학과 병동이나 관련 단위도 비슷한 역할을 수행한다.

현대의 정신병원은 과거의 정신병원(과거 수용소 개념)에서 벗어나, 단순한 격리나 구속보다는 근거에 기반한 치료를 통해 환자의 사회 기능 향상을 목표로 한다.[3][4] 치료는 주로 정신과 약물과 정신 치료를 병행하며, 환자가 외부 세계에서 다시 기능할 수 있도록 돕는 데 중점을 둔다.[5][6]

정신병원에는 다양한 유형이 존재하며, 각각 다른 중증도의 정신 질환을 가진 사람들을 대상으로 한다. 예를 들어, 영국에서는 급성기 환자를 위한 입원 병동, 아동이나 청소년을 위한 전문 병동, 비교적 단기간(2~3년)의 치료와 재활을 목표로 하는 장기 치료 시설, 지역사회 기반의 중간주택 등이 운영된다. (각 유형에 대한 자세한 내용은 하위 섹션을 참고하시오.)

'''한국'''에서는 정신과 진료를 제공하는 기관을 기능에 따라 크게 세 가지 형태로 나누어 볼 수 있다.[59]

- '''정신건강의학과 의원''': 주로 도심이나 교통이 편리한 곳에 위치하여 접근성이 좋다. 비교적 증상이 가벼운 우울증, 기분장애, 수면장애 등 입원이 필요하지 않은 환자를 중심으로 외래 진료를 본다. 환자들이 쉽게 방문할 수 있도록 진료과목에 "정신과"도 표방하고, "정신건강의학과 의원", "마음의 클리닉" 같은 명칭을 사용하기도 하며, 필요한 경우 입원 시설을 갖춘 병원과 연계한다.

- '''정신과 병원''': 입원 시설을 갖추고 있어 다양한 증상의 환자를 치료할 수 있다. 작업치료, 데이케어 등 집중적인 치료 프로그램을 제공하는 경우가 많다. 2006년 10월 정신보건법 개정 이전에는 법적으로 "'''정신병원'''"으로 불렸다.

- '''종합병원 정신건강의학과''': 의원과 정신과 병원의 중간적 성격을 띤다. 접근성이 좋으면서도 전문적인 치료가 가능하며, 특히 신체 질환을 함께 앓고 있는 정신질환 환자를 치료하거나 다른 진료과(내과, 외과 등)에 입원 중인 환자의 정신 건강 문제를 돌보는 '연계 정신의학'이 가능하다는 장점이 있다.

한편, 정신질환으로 범죄를 저지른 사람의 경우, 정신질환자의 치료 및 관찰 등에 관한 법률(의료관찰법)에 따라 감정입원이나 지정입원의료기관에서의 입원 치료를 받을 수 있다. 이를 위한 전문 의료기관으로 감정입원의료기관, 지정입원의료기관, 지정통원의료기관이 지정되어 운영된다.

3. 1. 급성기 치료 병동

현대 정신병원에는 다양한 유형이 존재하며, 그중 급성기 치료를 담당하는 병동은 단기적인 위기 상황에 처한 환자들을 집중적으로 관리하고 치료하는 역할을 수행한다. 일부 정신병원은 저위험 환자에 대한 단기 또는 외래 치료를 전문으로 하기도 한다.[1][2]영국에서는 급성 입원 병동(acute admission wardseng)이 이러한 기능을 담당하며, 위기 상황에 처한 환자의 입원과 중장기 치료를 제공한다.

미국에는 위기 안정화 시설(crisis stabilization units, CSUeng)이 운영된다. 이 시설은 위험 수준에 따라 다음과 같이 나뉜다.[20]

- 고위험군 위기 안정화 유닛: 자살 충동이 있거나 폭력적인 성향을 보이거나, 또는 약물 중독 상태인 환자들을 대상으로 한다.

- 저위험군 위기 시설: 동료 휴식처(peer respiteseng), 사회적 해독 프로그램(social detoxificationeng) 등을 포함하며, 자살 충동이나 폭력성이 없는 환자들이 이용한다.[20]

이러한 급성기 치료 병동은 환자가 자의 입원을 선택하는 경우도 있지만, 자신이나 타인에게 심각한 위험을 초래한다고 판단될 경우 강제 입원 및 치료가 이루어지기도 한다.[1][2] 현대 정신병원은 과거의 단순 격리나 구속에서 벗어나, 정신과 약물과 정신 치료를 병행하는 근거 중심 치료를 통해 환자의 사회 복귀를 돕는 데 중점을 둔다.[3][4][5][6]

3. 2. 개방 병동

개방형 정신과 병동은 위기 안정화 병동만큼 보안 수준이 높지는 않다. 이 병동은 극단적인 자살 위험이 있는 사람들을 위한 곳이 아니며, 대신 환자들이 퇴원할 수 있을 정도로 치료를 계속하면서 가능한 한 정상적인 생활을 할 수 있도록 돕는 데 중점을 둔다. 그러나 충동적인 약물 과다복용의 위험 때문에 환자들이 자신의 방에서 약을 직접 보관하는 것은 보통 허용되지 않는다. 일부 개방형 병동은 물리적으로 잠금 장치가 없지만, 다른 개방형 병동은 입원 환자의 유형에 따라 여전히 잠긴 출입구를 사용하기도 한다.3. 3. 중장기 치료 병동

정신과 병원의 한 유형으로 수 주간의 치료를 제공하는 중장기 치료 병원이 있다. 대부분의 정신과 약물은 효과를 보이는 데 수 주가 걸리므로, 이러한 병원의 주된 목적은 치료 초기 몇 주 동안 환자를 모니터링하여 치료의 효과를 확인하는 것이다.영국에서는 급성 입원 병동에서 위기 입원 및 중장기 치료를 제공하는 것이 일반적이다. 이와는 별개로 장기 치료 시설은 단기간(2~3년) 내에 치료와 재활을 목표로 운영된다.

3. 4. 소아청소년 병동

정신병원이나 정신과 병동 내에 정신 질환을 가진 아동이나 청소년을 위해 별도로 마련된 공간을 소아청소년 병동이라고 한다. 이러한 병동 외에도, 특히 약물 남용, 자해, 섭식 장애, 불안, 우울증 등 특정 정신 질환을 겪는 미성년자만을 전문적으로 치료하는 기관들도 존재한다.[21]영국의 경우, 국민보건서비스(NHS) 산하의 소아청소년 정신건강 서비스(Child and Adolescent Mental Health Services, CAMHS)가 이러한 소아청소년 정신과 관련 업무를 담당하고 있다.

3. 5. 장기 요양 시설

일부 정신병원은 정신 질환으로 인해 일상적인 도움이나 통제된 환경이 필요한 개인에게 장기 치료를 제공한다. 환자는 자의 입원을 선택할 수도 있지만, 자신이나 타인에게 심각한 위험을 초래하는 경우 강제 입원 및 치료 대상이 될 수 있다.[1][2] 현대 정신병원은 단순한 격리와 구속에서 벗어나 사회 기능 향상을 목표로 하는 근거 중심 치료에 초점을 맞추고 있다.[3][4]

현대 정신병원 중 장기 치료 시설은 비교적 단기간(2~3년) 내에 치료와 재활을 목표로 한다. 정신 질환자를 위한 또 다른 시설 유형으로는 지역 사회 기반의 중간주택이 있다.

영국에서는 장기 요양 시설이 점차 더 작은 규모의 보안 시설로 대체되는 추세이며, 일부는 병원 내에 위치하기도 한다. 이러한 시설들은 현대적인 건물과 보안 시스템을 갖추고 있으며, 약물 치료로 상태가 안정된 환자의 사회 재통합을 돕기 위해 지역 사회 가까이에 자리 잡는 경향이 있다.[22][23] 서런던의 세인트 버나드 병원 내 쓰리 브리지 유닛(Three Bridges Unit)이나 스태퍼드셔의 존 문로 병원(John Munroe Hospital) 등이 그 예이다. 이 시설들은 일반적으로 2~3년 이내에 환자가 사회로 복귀할 수 있도록 치료와 재활을 제공하는 것을 목표로 한다. 그러나 모든 환자가 이 기간 내에 치료 목표를 달성하는 것은 아니므로, 기존의 대형 병원들도 여전히 장기 치료에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 이러한 병원들은 우울증, 양극성 장애, 섭식 장애 등 정신 장애의 통제되지 않은 증상을 겪는 사람들에게 안정화 및 재활 치료를 제공한다.

미국에서는 장기 요양 시설이 심각하고 지속적인 정신 건강 문제를 가진 사람들을 위해 운영된다. 이 유형의 병원은 다른 정신과 병원과 달리 장기간에 걸쳐 포괄적인 치료, 더 높은 수준의 지원과 보살핌, 그리고 환자에 대한 집중적인 모니터링을 제공하도록 설계되었다.[24] 이를 통해 각 환자에게 가장 적합한 치료를 제공하며 환자 중심의 치료 방식에 더욱 집중할 수 있다.

영국에서는 여러 정신보건법 조항에 따라 형사 법원이나 내무장관(Home Secretary)이 정신병원에 범죄자를 구금하도록 명령할 수 있다. 과거 사용되던 "정신 이상 범죄자"(criminally insane)라는 용어는 더 이상 법적으로나 의학적으로 인정되지 않는다. 이러한 목적을 위해 영국 전역에는 보안 정신과 병동이 있으며, 높은 수준의 보안 치료를 제공하는 전문 병원도 존재한다. 이 시설들은 보안 수준에 따라 고위험(High), 중위험(Medium), 저위험(Low)의 세 가지 주요 범주로 나뉜다. 언론에서 간혹 "최고 보안"(Maximum Secure)이라는 표현을 사용하지만, 공식적인 분류는 아니다. "지역 보안"(Local Secure)은 저위험 보안 병동을 지칭하는 비공식적인 용어이며, 환자들은 종종 선고 전 정신과 평가를 위해 지역 형사 법원에 의해 이곳에 구금되기도 한다. 국민보건서비스(National Health Service)가 운영하는 이 시설들은 정신과 평가뿐만 아니라 안전한 병원 환경에서 치료와 숙박을 제공하여 환자의 도주를 방지하고, 환자가 자신이나 타인에게 해를 끼칠 위험을 줄인다. 아일랜드 더블린의 중앙정신병원(Central Mental Hospital)도 유사한 기능을 수행한다.[30][31]

대한민국에서는 정신질환으로 범죄를 저지른 사람을 위해 의료관찰법에 따른 감정입원이나 지정입원의료기관에서의 입원 제도가 마련되어 있다. 관련 의료기관으로는 감정입원의료기관, 지정입원의료기관, 지정통원의료기관이 있다.

소아청소년을 위한 정신과 전문 병동도 운영된다. 영국의 국민보건서비스(NHS)에서는 소아청소년 정신건강 서비스(Child and Adolescent Mental Health Services, CAMHS)가 이를 담당하고 있다.

3. 6. 중간 주택 (Halfway house)

정신 질환자를 위한 시설 중 하나로 지역사회 기반 중간주택이 있다. 이러한 시설은 정신 질환 환자에게 장기간 지원주거[25]를 제공하며, 자립으로의 전환을 돕는 역할을 한다. 많은 정신과 의사들은 이러한 시설을 정신 건강 시스템에서 가장 중요한 부분 중 하나로 생각하지만, 일부 지역에서는 자금 지원이 부족한 실정이다.3. 7. 정치범 수용을 위한 정신병원 (비판적 관점)

일부 국가에서는 정신병원이 정치범을 수용하고 탄압하는 수단으로 악용되기도 한다. 역사적으로 소련과 중국에서는 처벌적 정신의학[26]이라는 명목 아래 이러한 사례가 존재했다.[27] 현대에 들어서도 벨라루스 등 일부 국가에서는 정치적 반대 의견을 가진 인사나 정부 비판자들을 정신병원에 강제로 수용하는 방식으로 처벌적 정신의학을 이용하고 있다는 비판이 제기된다.[28][29]4. 진료 형태

한국에서는 외래 진료만을 시행하는 '''의원''', 입원 시설을 갖춘 '''정신과병원''', '''구종합병원'''[59]의 정신과 부서 등 세 가지 주요 진료 형태가 있으며, 각각 기능적으로 분화되어 있다. 각 형태별 구체적인 특징과 기능은 하위 문단에서 상세히 설명한다.

4. 1. 외래 진료

한국에서는 외래 진료를 받을 수 있는 곳으로 크게 세 가지 형태가 있다. 외래 진료만 하는 '''의원''', 입원 시설을 갖춘 '''정신과병원''', 그리고 '''구종합병원'''[59]의 정신과 부서가 그것이다. 이들은 각각 다른 기능을 수행하며 분화되어 있다.- '''의원''': 주로 도심이나 역 근처에 있어 찾아가기 쉽고, 비교적 부담 없이 진료를 받을 수 있다는 장점이 있다. 입원이 필요하지 않은 비교적 가벼운 우울증 같은 기분장애나 수면장애 환자를 중심으로 진료한다. 하지만 입원이나 더 전문적인 진단이 필요할 경우를 대비해, 입원 시설과 전문의가 있는 병원과 연계하는 것이 일반적이다. 환자들이 편하게 찾을 수 있도록 진료 과목에 "정신과"를 함께 표시하거나, "정신건강의학과 의원", "마음의 클리닉" 같은 이름을 사용하는 경우가 많다.

- '''정신과 병원''': 입원 시설을 갖추고 있어 다양한 증상의 환자를 치료할 수 있다. 작업치료, 데이케어 등 여러 치료 방법을 제공하여 집중적인 치료가 가능하다는 특징이 있다. 2006년 10월 정신보건법이 개정되기 전에는 법적으로 "'''정신병원'''"이라고 불렸다.

- '''구·종합병원'''의 '''정신과''': 접근성이나 전문성 면에서는 앞의 두 형태의 중간 정도에 해당한다. 하지만 신체적인 문제가 함께 있는 정신질환 환자를 치료할 수 있고, 다른 과(내과, 외과 등)에 입원 중인 환자의 정신적인 문제까지 돌보는, 이른바 "연계 정신의학"이 가능하다는 장점이 있다.

4. 2. 입원

정신병원 입원은 다양한 형태와 기준에 따라 이루어진다. 정신질환으로 인해 스스로나 타인에게 심각한 위험을 초래할 수 있다고 판단될 경우, 본인의 의사와 관계없이 강제 입원 및 치료가 이루어지기도 한다.[1][2] 이는 토머스 사스와 같은 비판가들로부터 정신병원이 치료 기관이 아닌 사실상의 감옥이며, 정신과 의사가 치료자보다는 판사나 교도관의 역할을 한다는 지적을 받기도 한다.[81] 실제로 재산 다툼이나 가정불화 등 정신질환 외의 문제로 강제 입원되는 사례나, 병원 내에서 환자의 불만이 강압적으로 통제되는 경우도 보고되고 있다.[81]현대의 정신병원은 과거의 단순한 격리, 수용 시설에서 벗어나 근거 중심 치료를 통해 환자의 사회 기능 회복을 목표로 한다.[3][4] 정신과 약물 치료와 정신 치료를 병행하는 것이 일반적이며, 많은 국가에서는 환자의 신체 구속을 법적으로 금지하고 있다.[5][6] 하지만 미국, 인도, 일본 등 일부 국가에서는 여전히 신체 구속이 시행되고 있어 논란이 있다.[7][8]

입원 결정 시에는 환자의 정신 상태, 자기 관리 능력, 책임자 유무, 환경에 미치는 영향, 위험 가능성, 치료 예후 등 여섯 가지 요소를 종합적으로 고려한다.[54] 특히 자살 충동과 같이 자신이나 타인에게 즉각적인 위협이 되는 경우 입원이 필요할 수 있다. 주요 우울장애, 정신분열병, 섭식장애, 외상 후 스트레스 장애 등이 입원 치료가 필요한 대표적인 경우이다.

=== 한국의 정신과 진료 및 입원 시설 ===

한국에서는 정신질환 관련 진료를 받을 수 있는 기관이 기능적으로 분화되어 있다.

| 구분 | 특징 | 주요 대상 |

|---|---|---|

| 의원 (정신건강의학과 의원, 마음의 클리닉 등) | 도심이나 역 근처에 위치하여 접근성이 좋음. 외래 진료 중심. | 비교적 경증의 우울증, 기분장애, 수면장애 등 입원이 필요 없는 환자. |

| 정신과병원 (구 정신병원) | 입원 시설 보유. 작업치료, 데이케어 등 다양한 치료 제공 가능. 집중 치료 가능. | 다양한 증상의 환자. 입원 치료가 필요한 환자. |

| 종합병원[59] 정신과 | 의원과 정신과 병원의 중간적 성격. 신체 질환을 동반한 정신질환 환자 치료 가능. 다른 과와의 협진(연계 정신의학) 가능. | 신체적 합병증이 있는 정신질환 환자, 타과 입원 중 정신과적 도움이 필요한 환자. |

입원 시설이 있는 병원은 크게 '''개방병동'''과 '''폐쇄병동'''으로 나뉜다. 개방병동은 비교적 자유로운 활동이 가능하지만, 자살이나 타인을 해칠 행위(자해타해)의 위험이 높다고 판단될 경우, 정신보건법에 따라 정신보건전문의의 진단 하에 폐쇄병동에 입원하여 보호 및 치료를 받게 된다. 폐쇄병동의 경우, 환자의 프라이버시나 인권이 침해될 수 있다는 우려가 지속적으로 제기된다.

입원 병상은 다시 '''급성기 치료병동'''과 '''요양병상군'''으로 구분된다. 급성기 치료병동은 1998년 도입된 제도로, 급성기 환자에게 집중적인 팀 의료를 제공하여 조기 퇴원과 사회복귀를 목표로 한다. 이를 위해 간호 인력 비율이 높고 평균 입원 기간이 3개월 이내로 제한되며, 진료수가가 높게 책정되어 있다.

입원 중에는 정신과의사, 간호사, 임상심리사, 물리치료사, 작업치료사, 음악치료사, 보건교사, 약사, 정신보건임상심리사, 사회복지사, 영양사, 임상영양사, 언어치료사 등에 의한 팀 의료가 이루어지고, 컨퍼런스를 실시하여 스태프 간의 의견 교환이 자주 이루어져야 한다. 또한 약물 치료나 신체 구속에 있어 근거중심의학이 이루어지는 것이 요망된다.

=== 입원의 종류 ===

정신과 병상 입원에는 크게 환자 본인의 의사에 따른 '''자의 입원'''과 그렇지 않은 '''타의 입원'''이 있다. 이 중 자의 입원은 자신의 의지에 따른 입원으로, 가능한 한 자의 입원을 해야 한다고 정신건강복지법 제22조의 3에 규정되어 있다.

타의 입원은 환자 본인의 의사와는 관계없이 이루어지는 입원을 의미하며, 대한정신과학회 가이드라인[60]에 따르면 다음과 같은 기준을 고려하여 판단한다.

# 정신건강복지법이 규정하는 정신질환으로 진단될 때.

# 해당 정신질환으로 인해 판단능력이 현저히 저하된 상태(정신병 상태, 중증의 조증 또는 우울증 상태, 섬망 상태 등)에 있을 때.

# 이 상태로 인해 사회생활상 자신 또는 타인에게 불이익이 되는 상황이 발생하고 있을 때.

# 의학적 개입이 없다면 이 상황이 지속되거나 악화될 가능성이 높을 때.

# 의학적 개입을 통해 상황 개선이 기대될 때.

# 입원 치료 외에는 효과적인 의학적 개입 수단이 없을 때.

# 입원 치료에 대한 설명 의무를 이행하기 어려운 상태일 때.

타의 입원의 종류는 다음과 같다.[60]

- 응급입원 / 긴급입원

- 보호의무자에 의한 입원 / 행정입원 (과거 의료보호입원 등)

정신질환 환자의 경우, 스스로 질병이나 치료의 필요성을 인지하지 못하는 경우가 많다. 이때 정신건강의학과 전문의가 진찰 후 의료 및 보호가 필요하다고 판단하고, 보호의무자의 동의가 있으면 보호의무자에 의한 입원 (본인 의사와 무관한 입원)을 할 수 있다.

응급입원은 자해 또는 타해 위험이 급박한 경우[60], 주로 경찰관의 신고를 통해 보건소가 의뢰하고 정신건강의학과 전문의 2명의 진단을 거쳐 이루어진다. 그 외에 긴급입원, 행정입원 등의 입원 형태가 있다.

=== 특수 입원 및 관련 제도 ===

정신질환으로 범죄를 저지른 사람을 위해서는 치료감호법에 규정된 감정입원, 지정입원의료기관에서의 입원이 있다. 정신질환 범죄자를 위한 의료기관으로는 감정입원의료기관, 지정입원의료기관, 지정통원의료기관이 있다.

정신장애로 인한 장애연금 신청에 관한 진단서는 원칙적으로 "'''정신건강의학과 전문의 또는 정신과를 표방하는 의사가 기입'''하는 것"으로 규정되어 있다.[61]

장애인등록증(정신장애인복지카드) 신청에 관한 진단서도 '''정신건강의학과 전문의 또는 정신장애의 진단 또는 치료에 종사하는 의사가 기입'''하는 것으로 되어 있다.[62]

소아청소년 정신과 전문 병동도 있다. 영국의 국민보건서비스(NHS)에서는 소아청소년 정신건강 서비스(Child and Adolescent Mental Health Services, CAMHS)가 담당하고 있다.

시설 중 하나로 지역형 중간시설인 하프웨이 하우스(Halfway house)가 있다. 이러한 시설에서는 환자에게 일정 기간 동안 일상생활 지원이 제공된다.[64]

=== 정치적 남용 문제 ===

정신병원 입원 제도는 때로 정치적 목적으로 악용되기도 한다. 구소련의 반체제 인사들이 정치적 목적으로 특수 정신병원에 수용되는 사실이 1971년 세계정신의학회 제5회 세계대회에서 공식적으로 고발되었으며,[65] 그들의 사상이 향정신성의약품이나 정신치료를 통해 교정될 때까지 감금되었다.[66] 또한 중화인민공화국에서도 구소련과 마찬가지로 정치적 목적으로 정신병원이 이용되고 있으며, 예를 들어 신흥종교인 파룬궁 신자들이 강제 입원되고 있다.[66] 이러한 사례들은 강제 입원 제도의 남용 가능성과 인권 보호의 중요성을 시사한다.

4. 3. 팀 의료

입원 환자의 치료 과정에서는 다양한 전문가들이 협력하는 팀 의료가 중요하다. 팀에는 정신과의사, 간호사, 임상심리사, 물리치료사, 작업치료사, 음악치료사, 보건교사, 약사, 정신보건임상심리사, 사회복지사, 영양사, 임상영양사, 언어치료사 등이 참여한다. 이들은 정기적으로 컨퍼런스를 열어 환자의 상태와 치료 계획에 대해 의견을 교환하며, 이를 통해 보다 효과적인 치료 방향을 설정한다. 특히 약물 치료나 불가피한 신체 구속과 같은 조치를 시행할 때는 근거중심의학에 기반하여 신중하게 결정하고 실행하는 것이 강조된다.5. 진료 대상

주요 진료 대상으로는 조현병과 양극성 장애를 대표로 하는 정신질환, 우울증 등의 기분 장애, 섭식 장애가 있다. 과거 신경증으로 분류되었던 불안 장애나 공황 장애, 외상 후 스트레스 장애 등도 포함된다. 또한, 수면 장애, 지적 장애나 자폐 스펙트럼 장애를 포함한 발달 장애, 치매와 같은 인지 장애, 그리고 알코올 중독이나 도박 중독 등 각종 중독 문제도 정신병원에서 다룬다. 중독 문제만을 전문적으로 치료하는 정신과 병원이나 진료소도 운영되고 있다.

마약이나 각성제 등 약물 중독을 치료하는 병원(중독 전문 의료기관)도 존재한다. 다만 일본의 경우, 서구 국가들과 달리 약물 문제에 대해 치료나 예방보다는 범죄로서의 처벌을 더 중시하고 약물 사용자에 대해 비관용적인 경향이 강하다는 지적이 있다. 이로 인해 약물 치료를 전문으로 하는 병원이 부족하여 약물 중독 환자가 줄어들기 어렵다는 문제가 제기되기도 한다.[58]

6. 각국의 정신 의료 현황

정신병원은 규모와 분류에서 상당한 차이를 보인다. 일부는 저위험 환자에 대한 단기 또는 외래 치료를 전문으로 하는 반면, 다른 일부는 정신 질환으로 인해 일상적인 도움이나 통제된 환경이 필요한 개인에게 장기 치료를 제공한다. 환자는 자의 입원을 선택할 수 있지만, 자신이나 타인에게 심각한 위험을 초래하는 것으로 간주되는 환자는 강제 입원 및 치료를 받을 수 있다.[1][2]

종합병원에서는 정신과 병동 또는 단위가 유사한 목적을 수행한다. 현대 정신병원은 오래된 정신병원 개념에서 진화하여 단순한 격리와 구속에서 사회 기능 향상을 목표로 하는 근거 중심 치료로 초점을 전환했다.[3][4]

잇따른 개혁과 효과적인 근거 중심 치료의 도입으로 대부분의 현대 정신병원은 치료를 중시하며, 일반적으로 정신과 약물과 정신 치료를 결합하여 환자가 외부 세계에서 기능하는 것을 돕는다. 많은 국가에서는 환자에 대한 물리적 구속의 사용을 금지했는데, 여기에는 정신 질환 환자를 하루 또는 심지어 몇 달 동안 침대에 묶는 것을 포함한다.[5][6] 하지만 이러한 관행은 여전히 미국, 인도, 일본 및 기타 국가에서 주기적으로 사용된다.[7][8]

6. 1. 핀란드

핀란드 서부 라플란드 지역에서는 1980년대에 시작된 개방적 대화(Open Dialogue) 치료법이 있다. 이 방법은 조현병 초기 발병 24시간 이내에 전문가 팀이 환자를 방문하여, 가능한 한 약물 사용을 줄이고 환자의 망상에 대해서도 동등한 시각으로 접근하며 대화를 통해 증상 완화를 목표로 한다. 이는 환자의 독백(monologue)을 대화(dialogue)로 열어가는 시도이다. 2년 후 추적 조사 결과, 증상이 재발하지 않았거나 경미한 수준으로 유지된 환자는 82%(일반적으로 50%), 재발률은 24%(일반적으로 71%)로 높은 효과를 보였다고 알려져 있다. 이 치료법은 일본을 비롯한 세계 여러 나라에서 주목받고 있으며, 일본에서는 斎藤環|사이토 타마키일본어, 石原孝二|이시하라 코지일본어, 高木俊介|타카기 슌스케일본어 등을 중심으로 "개방적 대화 네트워크 재팬(ODNJP)"이라는 단체가 설립되었다. 하지만 일본에서는 건강보험 급여 대상으로 인정받지 못하고 있다.6. 2. 영국

영국에는 고위험군 병원이 있으며, 주요 병원은 다음과 같다.[33][34]| 병원 이름 | 위치 |

|---|---|

| 애슈워스 병원 (Ashworth Hospital) | 머지사이드 |

| 브로드무어 병원 (Broadmoor Hospital) | 크로손 (Crowthorne) |

| 램프턴 보안 병원 (Rampton Secure Hospital) | 레트퍼드 (Retford) |

| 주립 병원 (State Hospital) | 스코틀랜드 카스타스 (Carstairs) |

북아일랜드, 맨섬, 그리고 채널 제도에는 중·저위험군 병원이 있다. 영국 본토의 고위험군 병원은 1983년 정신보건법(Mental Health Act 1983)에 따라 지역 외(해외) 배치 의뢰를 통해 치료 자격이 있는 환자들을 수용하는 데 사용된다. 영국에서는 세 가지 유닛 유형 중 중위험군 시설이 가장 흔하며, 2009년 기준으로 여성 전용 병동은 27개가 있었다.[35]

최근 영국에서는 약물에만 의존하지 않는 정신 의료를 추진하여 자살 예방에 상당한 성과를 거두었다. 중증도에 따른 치료 체계를 도입하고, 주로 인지행동치료(CBT)를 중심으로 한 심리치료 접근 개선(Improving Access to Psychological Therapies, IAPT) 프로그램을 실시했다. 약물 치료는 증상이 심한 경우에만 인지행동치료와 병행하며, 영국 국립 의료 기술 평가 기구(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)는 의료기관을 위한 가이드라인을 통해 단일 약제 소량 치료 원칙을 권고했다. 또한, 지역 사회 중심 치료의 내실화를 도모했다. 이러한 정책적 노력 덕분에, 토니 블레어 총리 재임 기간인 1997년부터 2007년까지 10년 동안 인구 10만 명당 자살자 수는 9.2명에서 7.8명으로 15.2% 감소하는 긍정적인 결과를 보였다.[67]

6. 3. 프랑스

1970년대부터 지역 의료라고 불리는 secteur|세크튀르fra 제도가 발달해 왔다. 이 제도는 프랑스 특유의 공공 정신 의료·복지 서비스 체계이다. 공립 병원(81%)의 입원, 외래, 지역 의료, 복지를 모두 일관되게 광역 자치단체(프랑스어: Départementfra) 차원에서 운영하며, 사립 병원을 제외하고는 모두 무료이다. 입원 안팎의 지속적인 치료, 질병 예방 및 조기 발견 등을 하나의 기관에서 수행하며, Centre Médico-Psychologique|CMPfra(정신의학센터), Hôpital de jour|낮 병원fra(데이케어), Appartement thérapeutique|치료 아파트fra, Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel|CATTPfra(시간 제한 치료 센터) 등을 갖추고 있는 것이 특징이다. 이 세크튀르 제도에 속하는 병원은 프랑스 전역에 950개가 있으며, 공공 정신병원 병상 수는 61,500개이고, 약 6,600명의 정신과 의사가 배치되어 있다.[68]6. 4. 이탈리아

1978년, 세계 최초로 정신병원 폐지를 명시한 법률인 이른바 '바자리아 법'이 제정되었다.[69] 이에 따라 예방, 의료, 재활 서비스는 원칙적으로 지역 정신보건 서비스 기관에서 담당하게 되었다. 불가피한 상황에 대비해 일반 종합병원에 최대 15개 병상을 설치할 수 있지만, 이 병상 역시 지역 정신보건 서비스 기관의 관리 아래 운영된다. 치료는 환자의 자유 의사를 존중하는 것을 원칙으로 하며, 정해진 조건을 만족하는 예외적인 경우에만 강제 치료가 가능하다.[70] 이 법의 시행으로 이탈리아의 정신 의료 서비스는 기존의 입원 중심에서 지역사회 및 외래 치료 중심으로 전환되었다.[71]현재 이탈리아의 정신 의료 시스템은 정신병원 폐쇄 이후 지역 중심 서비스로 성공적으로 전환한 사례로 평가받는다.

- 각 주(Regione)에 설치된 지역 의료 사업체(ASL, Azienda Sanitaria Locale|아치엔다 사니타리아 로칼레ita)는 의무적으로 정신보건 부서를 두어야 한다. 이 부서에는 의사를 포함한 전문 의료팀이 배치되어 성인 정신보건 문제 전반에 대응한다. 각 ASL의 정신보건 부서는 다음과 같은 시설들을 설치 및 운영하며, 장기적이고 포괄적인 개입과 지역사회 돌봄(케어)을 책임진다.

- 지역 정신보건 센터: 월요일부터 토요일까지 운영되며, 지역 주민 누구나 직접 예약 후 진료받을 수 있다. 필요시 환자 방문 활동도 수행한다.

- 종합병원 내 정신과 입원 병동: 공립 종합병원에 부설되어 있으며, 퇴원 후에는 지역 정신보건 서비스와 연계된다. 기본적으로 자유 입원을 원칙으로 하지만, 강제 입원 사례도 포함한다. 이곳에서 근무하는 정신과 의사는 ASL 소속이며, 컨설테이션·리에종(자문 및 협진) 역할도 수행한다.

- 데이 호스피탈(Day Hospital) 및 데이 센터(Day Center): 데이 호스피탈은 중증 환자를 위한 중장기 외래 치료 부서로, 정신보건 센터와 연계된다. 데이 센터에서는 생활 훈련 및 사회 기술 훈련을 제공한다.

- 거주 시설: 지원 시설 등 다양한 형태의 거주 시설을 통해 심리사회적 재활을 지원하며, 환자의 필요에 맞는 프로그램을 제공한다. 특히 데이 센터는 사회적 고립을 방지하기 위해 도시 지역에 설치하도록 규정되어 있다.

- 다만, 이러한 여러 시설의 설치는 법으로 규정되어 있음에도 불구하고 이탈리아 내 지역별 편차는 큰 편이다.

- 약물 의존 문제와 아동·청소년 정신 건강 문제는 별도의 부서에서 다루며, 일반 정신과 범주에 포함되지 않는다.

6. 5. 미국

1950년대부터 1960년대 미국에서는 높은 치료비를 내고 정신과에서 정신분석을 받는 것이 사회적 지위의 상징처럼 여겨졌다. 이 시기인 1952년, 미국정신의학회(American Psychiatric Association)는 정신질환 진단 기준인 정신질환 진단 및 통계 편람(DSM-I) 초판을 발행했다.[72]1970년대와 1980년대에는 경계선 인격장애 환자가 눈에 띄게 증가했다. 이 무렵부터 민간 보험회사가 치료비를 지불하는 경우가 많아졌으나, 입원 치료가 6개월에서 1년까지 길어지는 경우가 많아 막대한 보험금 지급이 부담이 되면서 보험회사가 파산하는 사례도 나타났다. 이에 따라 1990년대 들어 보험회사의 관리의료(managed care)가 매우 엄격해졌다.[72]

환자가 입원할 경우, 보험회사의 케이스 매니저가 병원에 연락해 입원 사유, 치료 목표, 방법 등을 의사에게 묻고 입원 기간을 승인한다. 며칠 후 다시 연락해 상태를 확인하고 의사와 약물 및 퇴원일을 협의하는 방식이다. 약물 사용에도 엄격하여, 여러 약물을 동시에 처방하는 경우는 드물고 최소량으로 최대 효과를 내는 약물 선택이 중요해졌다. 이러한 단기 입원이 일반화되면서, 민간 보험회사의 과도한 개입이 미국 입원 치료의 질을 떨어뜨린다는 비판이 제기되었다. 심지어 자살 충동이 있는 환자를 일찍 퇴원시켜 자살에 이르게 한 사건 등으로 보험회사가 소송을 당하고 패소하는 경우도 있었다. 이러한 문제들에 대한 반성으로 엄격했던 관리의료는 점차 완화되는 추세이다.[72]

또한, 1990년대부터 증가한 해리성 정체성 장애(다중인격장애) 환자의 경우에도 외래 진료 횟수에 제한이 있어, 대개 2~3개월 안에 치료가 마무리되는 경우가 많다. 이 때문에 정신과 의사에게는 높은 치료 효율성이 요구되며, 효율이 낮은 의사는 경쟁에서 밀려나기 쉽다. 정신과 의사 지정 역시 대부분 보험회사가 결정한다.[72]

미국의 사립 정신과 병원은 직접 의사를 고용하지 않는 경우가 많다. 개인 진료실을 가진 정신과 의사가 자신의 환자를 병원에 입원시키면, 병원의 간호사, 작업치료사, 사회복지사, 임상심리사 등과 협력하여 치료를 진행한다. 매주 사례 회의나 가족치료, 환자도 참여하는 회의 등을 통해 세심한 의료를 제공하려 노력한다.[72]

개인주의 성향이 강한 미국 사회에서는 지역사회에서 생활하는 정신장애인에 대한 편견이 상대적으로 적은 편이며, 고용 지원도 이루어져 사회 복귀가 비교적 원활하게 진행되는 경우가 많다.[72]

한편, 물리적 구속은 많은 국가에서 금지되었지만, 미국을 포함한 일부 국가에서는 여전히 시행되고 있다는 점은 문제점으로 지적된다.[7][8]

6. 6. 일본

정신질환으로 범죄를 저지른 사람을 위해서는 의료관찰법(정신질환자의 치료 및 관찰 등에 관한 법률)에 규정된 감정입원, 지정입원의료기관에서의 입원이 있다. 이러한 사람들을 위한 의료기관으로는 감정입원의료기관, 지정입원의료기관, 지정통원의료기관이 있다.정신장애로 인한 장애연금 신청에 관한 진단서는 원칙적으로 "정신보건 전문의 또는 정신과를 표방하는 의사가 기입"하는 것으로 규정되어 있다.[61] 장애인등록증(정신장애인복지카드) 신청에 관한 진단서 역시 "정신보건 전문의 또는 정신장애의 진단 또는 치료에 종사하는 의사가 기입"하는 것으로 되어 있다.[62]

일본에서는 2002년 진료보수 개정에 따라, 정신과 응급 입원료 병동(슈퍼 응급 정신병동) 제도가 제정되었다. 2009년 기준으로 지정 병원 수는 59개였다.[63] 각 도도부현에는 24시간 전화를 받는 정신과 응급 의료 정보 센터가 배치되어 있으며, 이를 통해 각 정신과 병원으로 환자를 소개하는 체계를 갖추고 있다.

2006년 조사에 따르면 일본에서 정신과를 이용하는 환자는 약 320만 명이며, 그 수는 매년 증가하는 경향을 보인다.[73] 국립정신·신경의료연구센터의 松本俊彦|마쓰모토 도시히코일본어는 현재의 진료수가 체계에서는 정신과 의사가 한 명의 환자에게 충분한 시간을 할애하기 어렵다고 지적한다. 짧은 진찰 시간은 환자가 의사를 신뢰하기 어렵게 만들고 약물 처방에만 의존하는 관계로 이어지기 쉬워 과다복용의 위험을 높인다는 것이다. 그는 환자의 이야기를 충분히 들어줌으로써 신뢰 관계를 구축할 수 있는 시스템 마련이 필요하다고 강조한다.[74] 실제 진료소나 병원 외래에서의 진료 시간은 대체로 10분 이내이다.

또한 고령화로 인해 알츠하이머병 등 치매 환자도 증가하고 있다. 외래와 입원을 합친 환자 수는 약 38만 명으로, 1996년부터 2008년까지 12년 동안 치매 환자 수는 3.5배 증가했다. 그러나 요양 분야의 추계에 따르면 실제로는 200만 명 이상의 치매 환자가 존재하며, 2030년에는 350만 명으로 증가할 것으로 예상된다. 이는 앞으로 정신과를 비롯한 의료기관의 부담이 더욱 커질 것을 시사한다.[73][75]

일본 정신의료의 주요 문제점으로는 세계적으로도 유례없이 많은 정신과 입원 병상 수(약 35만 병상), 입원 환자 수 감소의 어려움, 평균 입원 일수가 300일 이상으로 매우 긴 점(약 25만 명의 사회적 입원 환자) 등이 지적된다. 심지어 정신과 병원에서 30년 이상 장기 입원 생활을 계속하는 환자도 존재한다.[78]

입원 환자 수가 줄어들지 않는 원인으로는, 일본 사회에 뿌리 깊게 박힌 정신 장애인에 대한 차별과 편견으로 인해 퇴원 후 사회 복귀 환경이 제대로 갖춰지지 않은 점, 그리고 정신과 병원의 약 90%를 차지하는 민간 병원들이 경영상의 이유로 병상을 쉽게 줄이지 못하는 사정 등이 복합적으로 작용한다.[79]

선진국들과 비교했을 때, 일본의 정신과 병상 수는 인구 대비 세계에서 가장 많고 입원 기간도 가장 길다. 다른 선진국들이 국공립 정신과 병원을 줄이고 환자가 지역 사회에서 안심하고 생활할 수 있는 시스템을 구축하는 방향으로 나아가는 것과 달리, 일본의 정신과 의료는 여전히 입원에 크게 의존하는 경향을 보인다. 이러한 현실에 대해 1968년에는 세계보건기구(WHO), 1985년에는 국제연합(UN)으로부터 법 제도 개선 권고를 받기도 했다. 그러나 정신보건복지사(PSW) 단체인 일본정신보건복지사협회의 보고에 따르면, 2000년대 이후에도 "사회적 입원"이라 불리는 장기 입원 문제는 해소되지 못하고 있다.[80]

후생노동성은 "지역 이행 특별 대책 사업"을 시작하여 2012년까지의 수치 목표를 제시했다. 지역 이행 지원 어시스턴트(퇴원 촉진 지원원에서 명칭 변경)에 의한 지역 네트워크 구축, 지역 이행 추진원 등의 활동이 기대되었으나, 명칭 변경과 업무 추가에도 불구하고 인력이 크게 늘지 않는 등 뚜렷한 효과는 나타나지 않고 있다.

7. 비판

정신병원은 설립 초기부터 현대에 이르기까지 다양한 비판에 직면해왔다. 특히 20세기 중반 이후 토머스 사스, 미셸 푸코, 어빙 고프만 등 여러 사상가와 사회학자들은 정신병원의 강압적인 성격, 사회 통제 기능, 환자의 인권 침해 가능성 등을 지적하며 근본적인 문제를 제기했다.[81][36][37][38][39][40] 고프만은 정신병원을 개인의 삶을 통제하고 사회로부터 격리하는 "총체적 제도"(total institution)로 규정하며, 이러한 환경이 오히려 환자의 상태를 악화시키거나 만성화할 수 있다고 비판했다.[41][42]

이러한 비판적 관점은 1960년대 반정신의학 운동과 이후 정신질환 생존자 운동으로 이어지며, 비자발적 입원 및 강제 치료 반대, 환자의 권리 옹호, 탈시설화 요구 등으로 구체화되었다. 또한, 정신병원과 정신질환자에 대한 사회적 낙인 역시 중요한 문제로 꾸준히 지적되고 있으며, 이는 환자들이 적절한 도움을 받거나 사회에 복귀하는 데 큰 장벽으로 작용한다.[45] 이러한 비판들은 정신병원의 역할과 운영 방식에 대한 지속적인 성찰과 개혁의 필요성을 강조한다.

7. 1. 강압적 치료와 인권 침해

토머스 사스(Thomas Szasz)는 정신병원이 실제 병원이라기보다 감옥과 유사하며, 환자의 의사에 반하여 강압적으로 치료를 시행하는 정신과 의사는 치료자라기보다 판사나 교도관의 역할을 수행한다고 주장했다.[81][36] 그는 정신질환 진단 없이 재산 분쟁, 가정 불화, 또는 훈육 목적으로 강제 입원시키는 사례가 있으며, 병원 내에서 소란을 피우거나 의료진에게 불만을 표현했다는 이유만으로 독방에 감금되거나 침대에 묶인 채 진정제(일명 '코끼리 주사')를 투여받는 등 강압적인 조치가 이루어질 수 있다고 지적했다. 또한 개방 병동 외에는 자유로운 활동이 제한되고, 휴대폰 소지 금지, 공중전화 사용 제한, 주 1회 형식적인 면담 등 실질적인 치료 효과에 의문을 제기하며, 퇴원 후에도 사회생활에 어려움을 겪는 경우가 많다고 언급했다.미셸 푸코(Michel Foucault)는 그의 저서 ''광기의 역사''(Madness and Civilization)를 통해 정신병원 시스템의 운영 방식과 그 남용 가능성에 대해 포괄적으로 비판했다. 그는 정신병원이 부르주아 사회의 가족 구조(가부장적 권위)와 그 가치관(잘못에 대한 처벌, 사회적·도덕적 질서 유지)을 상징적으로 재현하는 소우주와 같다고 주장했다.[37][38]

어빙 고프만(Erving Goffman)은 정신병원처럼 개인의 삶 전체를 통제하고 사회로부터 격리하는 시설을 설명하기 위해 "총체적 제도"(total institution)라는 용어를 만들었다.[39][40] 그는 정신병원을 강제 수용소, 교도소, 군대 조직, 고아원, 수도원 등과 같은 범주에 포함시켰다.[41] 고프만은 그의 저서 ''수용소''(Asylums)에서, 이러한 제도화 과정이 개인을 순응적이고 눈에 띄지 않는 '좋은 환자'의 역할로 사회화시키며, 이는 결과적으로 심각한 정신 질환이 만성화된다는 인식을 강화한다고 설명했다.[42] 1973년에 진행된 로젠한 실험은 실제 환경에서 정상인과 정신질환자를 구별하는 것이 매우 어렵다는 점을 시사하며 이러한 비판에 힘을 실었다.

이탈리아의 정신과 개혁을 이끈 주요 인물인 프랑코 바사글리아(Franco Basaglia) 역시 정신병원을 감옥과 같은 처벌적 규칙이 적용되는 억압적이고 폐쇄적인 총체적 제도로 정의했다. 그는 이러한 환경 속에서는 환자뿐만 아니라 의사, 간호사 등 의료진 역시 동일한 제도화 과정의 영향을 받는다고 보았다.[43] 미국의 정신과 의사 로렌 모셔(Loren Mosher) 또한 정신병원 자체가 환자에게 낙인을 찍으며, 불필요한 의존성을 키우고, 무력감을 학습시키며, 권위주의적인 방식으로 운영되는 등, 표면적으로는 환자를 위해 존재하지만 실제로는 제도 자체의 유지를 우선시하는 "총체적 제도"의 특성을 여실히 보여준다고 비판했다.[44]

1960년대에 등장한 반정신의학(anti-psychiatry) 운동은 정신병원의 여러 관행, 열악한 환경, 심지어는 정신병원이라는 제도 자체의 존재에 대해 강하게 반대했다. 정신질환 생존자 운동 또는 정신질환 소비자/생존자 운동(psychiatric consumer/survivor movement) 역시 정신병원의 환경 개선을 요구하고, 비자발적 입원이나 강제 치료에 반대하는 캠페인을 지속적으로 벌여왔다. 이들 운동은 강제적인 치료에는 단호히 반대하지만, 당사자 간의 합의에 기반하고 언제든 동의를 철회할 수 있는 정신과 치료 자체를 부정하는 것은 아니다.

정신병원에서 제공되는 치료의 방식이나 환경에 대한 비판 외에도, 환자에 대한 사회적 낙인은 또 다른 심각한 문제로 지적된다. 정신병원에서 전문적인 치료를 받는다는 사실 자체가 개인에게 부정적인 낙인을 찍는 효과를 가져올 수 있으며, 이는 비단 입원 환자뿐만 아니라 소위 대안적인 시설을 이용하는 사람들에게도 큰 영향을 미친다.[45] 이러한 사회적 낙인은 치료가 필요한 사람들이 향후 받게 될 편견이나 차별에 대한 두려움 때문에 적극적으로 도움을 구하는 것을 주저하게 만드는 주요 원인이 될 수 있다. 또한, 주변 동료나 지인들로부터의 부정적인 시선이나 편견 역시 환자들이 자신의 어려움을 솔직하게 이야기하거나 전문가의 도움을 받는 것을 더욱 어렵게 만들 수 있다.

7. 2. 사회적 낙인

정신과 의사 토머스 사스(Thomas Szasz)는 정신병원이 다른 병원과 달리 사실상 감옥과 같으며, 환자를 강압하는 정신과 의사는 의사가 아닌 판사이자 간수 역할을 한다고 비판했다.[36] 역사가 미셸 푸코(Michel Foucault)는 그의 저서 ''광기와 문명(Madness and Civilization)''에서 정신병원 시스템의 사용과 남용을 포괄적으로 비판하며 널리 알려졌다. 그는 투크(Tuke)와 피넬(Pinel)이 만든 정신병원이 부르주아 가족 내 어린이의 지위를 상징적으로 재현한 것이며, 부르주아 사회와 그 가치관의 축소판이라고 주장했다. 즉, 가족-자녀(부권적 권위), 잘못-처벌(즉각적 정의), 광기-무질서(사회적, 도덕적 질서)의 관계를 반영한다는 것이다.[37][38]

사회학자 어빙 고프만(Erving Goffman)은 정신병원처럼 개인의 삶 전체를 통제하고 가두는 장소를 설명하기 위해 "총체적 제도(total institution)"라는 용어를 만들었다.[39][40] 고프만은 정신병원을 강제 수용소, 교도소, 군대 조직, 고아원, 수도원과 같은 범주로 분류했다.[41] 그의 저서 ''수용소(Asylums)''에서 고프만은 제도화 과정이 사람들을 "순응적이고, 해롭지 않으며, 눈에 띄지 않는" 이상적인 환자의 역할로 사회화시키는 방식을 설명한다. 이는 결과적으로 심각한 정신 질환이 만성화된다는 인식을 강화시킨다고 보았다.[42] 1973년 로젠한 실험(Rosenhan experiment)은 정상인과 정신질환자를 구별하기 어렵다는 점을 보여주기도 했다.

이탈리아의 정신과 개혁을 이끈 정신과 의사 프랑코 바사글리아(Franco Basaglia) 역시 정신병원을 감옥과 같은 처벌적 규칙이 적용되는 억압적이고 폐쇄적인 총체적 제도로 정의했다. 그는 이러한 제도를 점진적으로 해체하고자 했으며, 환자뿐 아니라 의사와 간호사 모두 같은 제도화 과정에 종속된다고 보았다.[43] 미국의 정신과 의사 로렌 모셔(Loren Mosher)는 정신병원 자체가 '총체적 제도'의 특성을 보여주는 사례라고 지적했다. 즉, 낙인찍기, 불필요한 의존성 유발, 무력감 학습 및 영속화, 인간성 말살 의식(degradation ceremony), 권위주의, 그리고 환자의 필요보다 제도의 필요를 우선시하는 경향 등이 그것이다.[44]

1960년대에 등장한 반정신의학(anti-psychiatry) 운동은 정신병원의 여러 관행, 환경, 심지어 존재 자체에 반대했다. 정신질환 생존자 운동(Psychiatric survivors movement) 역시 정신병원의 환경이나 강제 입원 등에 반대하는 캠페인을 벌여왔다. 이들은 강제 치료에 단호히 반대하지만, 당사자 간의 동의가 있고 언제든 동의를 철회할 수 있다면 모든 정신과 치료에 반대하는 것은 아니다.

정신병원이 제공하는 치료 자체에 대한 비판도 있지만, 더 중요한 문제는 정신질환자 개인과 정신병원에 대한 사회적 낙인이다. 정신병원에서 전문적인 치료를 받는 사람들에 대한 사회적 편견은 심각하며, 이는 병원 환자뿐 아니라 대안 시설 이용자에게도 큰 영향을 미친다.[45] 이러한 낙인은 치료가 필요한 사람들이 사회적 판단에 대한 두려움과 낙인의 대상이 될까 봐 도움받기를 주저하게 만드는 원인이 된다.

동료 집단으로부터 오는 낙인 또한 환자에게 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 이로 인해 환자들은 자신의 어려움을 공유하거나 전문가의 도움을 구하는 것을 꺼리게 될 수 있다.

7. 3. 언론의 잠입 취재

1973년 로젠한 실험과 다른 유사한 실험들처럼, 여러 언론인들이 정신병원의 실태를 파악하기 위해 직접 환자로 위장하여 입원하는 잠입 취재를 감행했다. 주요 사례는 다음과 같다.| 언론인 | 연도 | 장소/기관 | 주요 내용 및 결과 |

|---|---|---|---|

| 줄리어스 체임버스 | 1872년 | 블루밍데일 정신병원 | 1876년 미친 세상과 그 사람들(A Mad World and Its People) 출판[46] |

| 넬리 블라이 | 1887년 | 정신병원 | 미치광이 수용소에서 10일(Ten Days in a Mad-House) 출판[46] |

| 프랭크 스미스 | 1935년 | 칸카키 병원 | 시카고 데일리 타임스에 "미치광이 수용소에서 7일" 기사 연재[46][47] |

| 마이클 막 | 1961년 | 뉴욕 | 유사한 조사 수행, 래스커 상 수상[48][49][50] |

| 프랭크 서덜랜드 | 1973년 말 ~ 1974년 초 | 정신병원 | 정신과 의사의 지도를 받아 31일간 입원, 내슈빌 테네시언에 기사 연재[51][52] |

| 베티 웰스 | 1974년 | 정신병원 | 위치타 이글에 "어둠 속으로의 여정" 기사 발표[53] |

7. 4. 대한민국에서의 비판적 관점

토머스 사스는 정신병원이 병원이라기보다는 감옥과 유사하며, 강압적인 정신과 의사는 치료사가 아닌 판사나 교도관의 역할을 수행한다고 비판했다.[81] 이러한 비판적 관점에서 볼 때, 정신질환이 아닌 재산 다툼, 가정불화, 훈육 등의 문제로 강제 입원이 이루어지는 경우가 지적된다. 또한 병원 내에서 큰 소리를 내거나 의료진에게 불만을 표현했다는 이유로, 혹은 단순히 지시에 따르지 않는다는 이유로 독방에 감금되거나 침대에 묶인 채 약물(일명 '코끼리 주사')을 투여받는 등 인권 침해적인 처우가 문제로 제기되기도 한다.환자들은 개방 병동 내에서만 제한적으로 이동이 가능하며, 일부는 병원 내 노동을 통해 얻은 수입으로 다시 입원하는 악순환을 겪기도 해 실질적이고 효과적인 치료가 이루어지기 어렵다는 비판도 있다. 휴대폰 사용이 금지되고 공중전화 사용마저 제한되는 등 외부와의 소통이 차단되며, 병원 운영이 환자 치료보다는 수익성에 초점을 맞추고 있다는 지적도 나온다. 의사와의 면담은 일주일에 한 번 정도로 형식적으로 이루어지며, 환자의 상태를 깊이 있게 파악하기보다는 피상적인 문답에 그치는 경우도 있다. 이러한 환경 속에서 치료를 받고 퇴원하더라도 사회에 다시 적응하는 데 어려움을 겪는 경우가 많다.

참조

[1]

뉴스

White House Intruder Put in Mental Ward

https://www.nytimes.[...]

1995-06-01

[2]

논문

Involuntary mental health treatment in the era of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

10.1371/journal.pmed[...]

Public Library of Science (PLoS)

2018-10-18

[3]

웹사이트

Life Magazine

https://web.archive.[...]

2011-01-18

[4]

웹사이트

Life Magazine

http://www.mnddc.org[...]

[5]

뉴스

Number of patients physically restrained at psychiatric hospitals soars

https://www.japantim[...]

2016-05-09

[6]

간행물

精神科医療における隔離・ 身体拘束実態調査 ~その急増の背景要因を探り縮減への道筋を考える~

2016

[7]

논문

Restraint and seclusion in India

http://www.indjsp.or[...]

2015

[8]

웹사이트

How often are psychiatric patients restrained at your local hospital?

https://www.latimes.[...]

2023-10-19

[9]

논문

Jundi-Shapur, bimaristans, and the rise of academic medical centres

https://archive.toda[...]

2006-12

[10]

논문

Evidence for the existence of schizophrenia in medieval Islamic society

1996

[11]

서적

The History of Medicine

https://archive.org/[...]

Rosen Publishing

[12]

논문

Law and Lunacy in Psychiatry's 'Golden Age'

1993

[13]

서적

Madmen: A Social History of Madhouses, Mad-Doctors & Lunatics

Tempus

2006

[14]

웹사이트

Throughout History, Defining Schizophrenia Has Remained a challenge

http://www.scientifi[...]

Scientific American Mind (March 2013)

2013-03

[15]

서적

Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates

https://books.google[...]

Anchor Books

[16]

웹사이트

Extracts from Erving Goffman

http://studymore.org[...]

A Middlesex University resource

[17]

논문

Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates

http://www.bmj.com/c[...]

2009-10-07

[18]

웹사이트

- Reports of the Surgeon General - Profiles in Science Search Results

https://profiles.nlm[...]

[19]

서적

The Vital Role of State Psychiatric Hospitals

https://www.nasmhpd.[...]

National Association of State Mental Health Program Directors

2014-07

[20]

웹사이트

Psychiatric Times

https://www.psychiat[...]

[21]

서적

Trends in Psychiatric Inpatient Capacity, United states and Each State, 1970 to 2018

https://www.nasmhpd.[...]

National Association of State Mental Health Program Directors

2022

[22]

웹사이트

Residential Facilities and Long-Term Psychiatric Care

https://www.medscape[...]

[23]

웹사이트

Hospital.com

https://web.archive.[...]

[24]

웹사이트

Long-Term Psychiatric Hospitals and Alternatives

https://www.turnbrid[...]

2024-05-01

[25]

논문

The efficacy of a psychiatric halfway house: a study of hospital recidivism and global outcome measure

10.1016/S0924-9338(9[...]

1997

[26]

서적

Between exile and asylum: an eastern epistolary

https://books.google[...]

Central European University Press

[27]

뉴스

Assertive Chinese Held in Mental Wards

https://www.nytimes.[...]

2010-11-11

[28]

뉴스

Belarus: forced psychiatric treatment for inconvenienced doctor

https://www.polskier[...]

2013-08-29

[29]

뉴스

Belarus: hunger striker Kavalenka taken to psychiatric ward

https://www.wprost.p[...]

2012-03-26

[30]

웹사이트

The Central Mental Hospital is being closed down

https://www.thejourn[...]

2015-06-03

[31]

뉴스

Not guilty by reason of insanity: Inside the Central Mental Hospital

https://www.irishtim[...]

[32]

논문

Trends and Projections of U.S. Hospital Costs by Payer, 2003-2013

http://hcup-us.ahrq.[...]

Agency for Healthcare Research and Quality

2014-07

[33]

웹사이트

Official site

http://www.merseycar[...]

[34]

웹사이트

Official site

http://www.tsh.scot.[...]

[35]

웹사이트

My life: in safe hands?

http://www.ohrn.nhs.[...]

2009-06

[36]

논문

The myth of mental illness: 50 years later

http://www.psychiatr[...]

2012-04-27

[37]

서적

Anti-Oedipus

[38]

서적

The History of Madness

Routledge

[39]

서적

The Roots of the Recovery Movement in Psychiatry: Lessons Learned

https://books.google[...]

John Wiley and Sons

[40]

서적

Total Institutions

https://books.google[...]

Transaction Publishers

[41]

논문

Goffman's Asylums and the Social Situation of Mental Patients

http://www.orthomole[...]

[42]

논문

Delivering medical care for patients with serious mental illness or promoting a collaborative model of recovery?

2006-05-01

[43]

논문

Community psychiatry without mental hospitals—the Italian experience: a review

1986-11-01

[44]

논문

Soteria and other alternatives to acute psychiatric hospitalization: a personal and professional review

https://web.archive.[...]

1999-03-01

[45]

논문

Stigmatization in Different Mental Health Services: A Comparison of Psychiatric and General Hospitals

https://link.springe[...]

2007-04-01

[46]

웹사이트

"Seven Days in the Madhouse!" - Frank Smith - Chicago Daily Times · Undercover Reporting

https://undercover.h[...]

2022-07-18

[47]

웹사이트

Blog4 — 7 days of Frank Smith doing undercover reporting at a mental hospital by Baidi Wang

https://sites.psu.ed[...]

2018-04-04

[48]

웹사이트

Historical Archive: Awards No Longer Given by the Foundation

https://laskerfounda[...]

2022-07-18

[49]

웹사이트

"I Was a Mental Patient" - Michael Mok - New York World-Telegram & Sun · Undercover Reporting

https://undercover.h[...]

2022-07-18

[50]

서적

Undercover Reporting

https://www.jstor.or[...]

Northwestern University Press

[51]

웹사이트

Central State Psychiatric Hospital Exposé - Frank Sutherland - Nashville Tennessean · Undercover Reporting

https://undercover.h[...]

2022-07-18

[52]

서적

Undercover Reporting

https://www.jstor.or[...]

Northwestern University Press

[53]

웹사이트

"Trip Into Darkness" - Betty Wells - Wichita Eagle and Wichita Beacon · Undercover Reporting

https://undercover.h[...]

2022-07-18

[54]

논문

Criteria for psychiatric hospitalization: A checklist approach

https://link.springe[...]

1981-07-01

[55]

웹사이트

一般医・精神科医ネットワーク G-Pネット

http://gpnet.umin.jp[...]

一般医・精神科医ネットワーク研究会事務局

2015-01-20

[56]

웹사이트

順天堂大学医学部附属順天堂医院メンタルクリニック

https://www.juntendo[...]

[57]

웹사이트

精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律

2022-10

[58]

간행물

地域における薬物依存症治療プログラム普及の必要性

https://www8.cao.go.[...]

内閣府

[59]

웹사이트

総合病院

[60]

서적

精神科救急ガイドライン2015

http://www.jaep.jp/g[...]

一般社団法人日本精神科救急学会

[61]

웹사이트

障害年金講座 第8回 診断書の確認について

https://www.nenkin.g[...]

日本年金機構

2019-03-01

[62]

웹사이트

精神障害者保健福祉手帳

https://www.mhlw.go.[...]

厚生労働省

[63]

웹사이트

精神科救急入院料病棟

https://www.e-health[...]

厚生労働省

2014-04-01

[64]

논문

The efficacy of a psychiatric halfway house: a study of hospital recidivism and global outcome measure

[65]

서적

日本共産党に強制収容所―僕が体験した共産主義という狂気の支配

日新報道

[66]

서적

トンデモ陰謀大全 最新版

成甲書房

[67]

뉴스

薬だけに頼らぬ英国 自殺予防、チーム医療で成果

毎日新聞

2010-07-20

[68]

웹사이트

フランス Plan Psychiatrie et Santé mental 2005-2008

http://www.ncnp.go.j[...]

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

[69]

웹사이트

イタリアの“夢のような挑戦”―地域精神保健サービスの国際セミナー

http://www.news.janj[...]

2008-10-19

[70]

서적

精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本

岩波書店

[71]

웹사이트

改革ビジョン研究「イタリア」

http://www.ncnp.go.j[...]

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 精神保健計画研究部

[72]

웹사이트

「アメリカの精神医療情報」

http://www15.big.or.[...]

新宿区精神障害者家族会

2001-05

[73]

간행물

精神科医療について

https://www.mhlw.go.[...]

厚生労働省

2010

[74]

뉴스

『人数こなさないと経営できぬ』 自殺図る患者、診きれず

毎日新聞

2010-07-13

[75]

웹사이트

第5回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

http://www.wam.go.jp[...]

WAM NET、独立行政法人福祉医療機構

2010

[76]

서적

国民衛生の動向 2013/2014

一般財団法人厚生統計協会

2013-08

[77]

간행물

医療施設(動態)調査・病院報告の概況

厚労省

[78]

보도자료

-精神科医療- 東京都立松沢病院 院長インタビュー その1

http://www.byouin.me[...]

東京都立松沢病院

2012-07-01

[79]

서적

精神障害のある人の人権

明石書店

2002

[80]

웹사이트

社会的入院の解消にむけて

https://www.jamhsw.o[...]

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

2005-03-31

[81]

저널

The myth of mental illness: 50 years later

http://www.psychiatr[...]

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

정신병원서 지침 어기며 장시간 환자 격리…인권위 시정 권고

[단독] ‘환자 사망, 병원장 실형’ 정신병원에 “사무장 병원” 새 증언…유족 재고소 하기로

빌딩 옥상서 10대 추락, 행인 덮쳐 11세 여아 현장서 사망 | JTBC 뉴스

인권위 “정신병원 입원환자 휴대폰 소지 일괄제한은 인권침해”

CCTV 설치 병실서 용변 보게 한 정신병원…인권위 “인권 침해”

[단독] ‘입원환자 추락사’ 정신병원장, 금고 18개월 ‘첫 실형’

20년 넘게 정신병원 조사…“10년 이상 장기입원, 더 이상 방치 말아야”

“10년 이상 정신병원 장기입원, 더 이상 방치 말아야”

“미친 ‘나’도 자랑스럽다”···국회 앞서 열린 ‘2025 매드 프라이드’

인권위, 의사 지시 없이 환자 1494시간 격리한 정신의료기관장 고발

부천 W진병원 사망사건 27일 1주기 추모제

정신병원서 장애인 환자 폭행…구속된 요양보호사 2심서 석방

[단독] 복지부, ‘입원환자 사망사건’ 부천 W진병원 조사 나선다

0.7평 공간에 환자 격리…인권위, 정신병원 인권 침해 확인

'0.7평' 격리실부터 '21일 연속' 격리까지...인권위, 정신병원 제도개선 복지부에 권고 | JTBC 뉴스

"나를 정신병원에 보내다니"…한낮 차로 파출소 돌진 60대 검거

[단독] 인권위, 20개 정신병원 방문조사 뒤 인천 모아병원 검찰총장에게 고발

[단독] '격리 환자 사망' 부천 유명 정신병원 압수수색

주점서 시민 위협한 '신입 경찰'…직위해제 후에도 난동

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com