선죽교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

선죽교는 개성시 남대문에서 동쪽으로 약 1km 떨어진 개울에 있는 다리로, 고려 태조 왕건이 개성 시가지를 정비할 때 축조된 것으로 추정된다. 1392년 정몽주가 이방원의 사주를 받은 조영규와 그 일파에게 암살당한 장소로, 정몽주의 충절을 기리는 장소로 여겨진다. 다리 옆에는 정몽주의 사적을 새긴 비석과 석봉 한호가 쓴 '선죽교' 비석이 있으며, 서쪽에는 숭양서원과 표충비가 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선민주주의인민공화국의 교량 - 돌아오지 않는 다리

돌아오지 않는 다리는 1953년 한국 휴전 협정 체결 당시 포로 교환에 사용되었으며, 군사 분계선이 다리 중앙을 통과하고 각국의 경비 초소가 위치한, 군사 분계선을 경계하는 상징적인 장소이다. - 조선민주주의인민공화국의 교량 - 도문국경대교

도문국경대교는 조선민주주의인민공화국과 중화인민공화국 국경에 위치한 다리이며, 역사적 배경을 가지고 건설되어 주요 특징을 지니고 현대에는 다양한 용도로 활용되지만 비판과 논란에도 직면해 있다. - 석교 - 진천 농다리

진천 농다리는 고려 시대에 축조된 충청북도 진천군의 돌다리로, 28수에 따라 28칸으로 축조되었다는 기록이 있으며 문화재적 가치를 인정받아 충청북도 유형문화재로 지정되었고, 복원 사업을 통해 현재 28칸으로 보존되어 관광 명소로 활용되고 있다. - 석교 - 탄식의 다리

탄식의 다리는 이탈리아 베네치아의 두칼레 궁전과 옛 감옥을 잇는 흰색 대리석 다리로, 죄수들이 마지막 풍경을 보며 탄식했다는 데서 이름이 유래했으며, 전 세계적으로 유명해져 여러 곳에 동명의 다리가 존재한다. - 고려의 건축물 - 진천 농다리

진천 농다리는 고려 시대에 축조된 충청북도 진천군의 돌다리로, 28수에 따라 28칸으로 축조되었다는 기록이 있으며 문화재적 가치를 인정받아 충청북도 유형문화재로 지정되었고, 복원 사업을 통해 현재 28칸으로 보존되어 관광 명소로 활용되고 있다. - 고려의 건축물 - 련광정

련광정은 대동강변에 위치한 누각으로, 고려 시대에 처음 세워져 여러 차례 재건을 거쳐 1670년에 현재의 모습으로 건립되었으며, 역사적 사건과 관련된 이야기들을 통해 민족의 정체성과 자긍심을 상징하는 공간이다.

| 선죽교 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 유형 | 국보 |

| 지정 번호 | 159호 |

| 위치 | 개성시 선죽동 |

| 시대 | 고려 |

| 세계유산 등재 정보 | 개성역사유적지구 - 선죽교와 표충비 |

| 세계유산 지정 번호 | 1278-006 |

| 세계유산 기준 | (ⅱ), (ⅲ) |

| 세계유산 영문명 | Historic Monuments and Sites in Kaesong |

| 세계유산 불문명 | Monuments et sites historiques de Kaesong |

| 세계유산 등재 회차 | 제37차 |

| 세계유산 등재 연도 | 2013년 |

| 세계유산 소재국 | 조선민주주의인민공화국 |

| 명칭 | |

| 한글 | 선죽교 |

| 한자 | 竹 |

| 로마자 표기 | Seonjukgyo |

| 문화관광부 표기 | Sŏnjukkyo |

| 상세 정보 | |

| 설명 | 황학주는 선죽교에 대해 설명함 |

| 관련 영상 | 개성 역사 유적 - 선죽교 관련 영상 (2003–2014) |

2. 역사

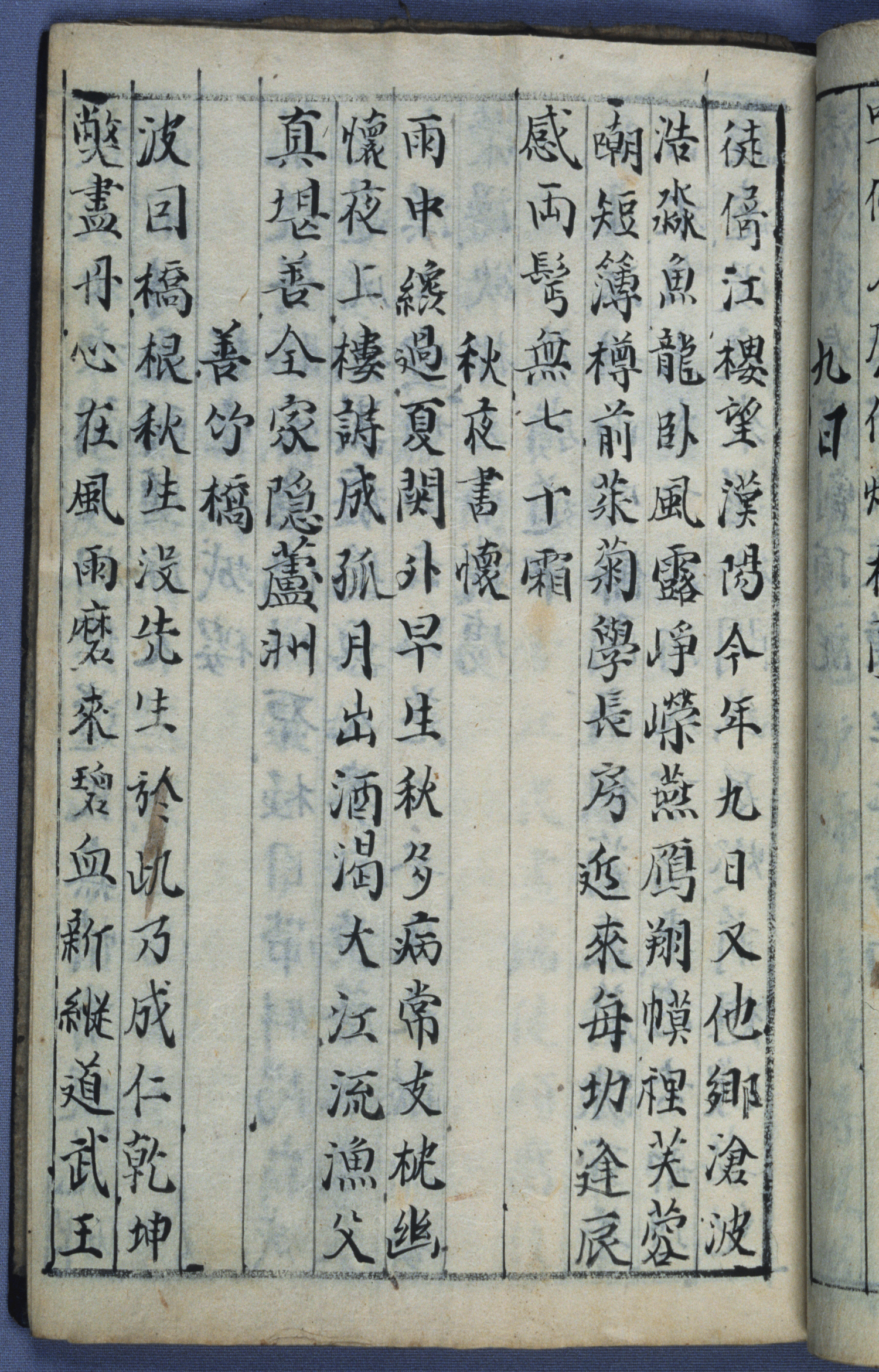

선죽교는 북한의 국보 문화유물 제159호로, 개성 남대문에서 동쪽으로 약 1km 떨어진 자남산 남쪽 개울에 있는 다리이다. 태조 왕건이 송도(지금의 개성시)를 정비할 때 축조된 것으로 추정되는 화강석 널다리이다.[1]

원래 선지교(善地橋)라 불렸으나, 1392년 정몽주가 이방원 일파에게 피살된 후, 다리 옆에서 대나무가 솟아나왔다는 전설에 따라 선죽교(善竹橋)로 이름이 바뀌었다.[1] 이 사건으로 이성계는 이방원을 미워했지만 결국 옥새를 넘겨주었다.

1780년(정조 4) 정몽주의 후손 정호인이 개성유수로 있으면서 선죽교에 돌난간을 설치하여 통행을 금지하고, 옆에 새로운 돌다리를 놓았다. 다리 옆 비각에는 정몽주의 사적을 새긴 비석 2기가 있고, 조선시대 명필 석봉 한호가 쓴 '선죽교' 비석도 있다. 선죽교 서쪽에는 정몽주를 기리기 위해 세운 숭양서원과 표충비(表忠碑)가 있다.[1]

2. 1. 건설 및 구조

태조 왕건이 919년(태조 1) 송도(지금의 개성시)를 정비할 때 축조된 것으로 추정된다. 길이 8.35m, 너비 3.36m의 화강석으로 축조된 전형적인 널다리이다. 고려시대에는 돌난간이 없었는데, 1780년(정조 4) 정몽주의 후손들이 난간을 설치하였다.[1]2. 2. 정몽주 피살 사건

1392년(고려 공양왕 4년) 4월 4일 저녁, 정몽주는 이성계를 만나 정황을 살피고 돌아오던 중 개성 선죽교에서 이방원의 문객 조영규와 그 일파에게 암살당했다.[3] 정몽주가 이성계의 집을 방문한 것은 이방원이 계략을 써서 초청했기 때문이라는 설도 있다. 이방원은 심복부하 조영규에게 철퇴를 꺼내어 선죽교 다리 밑에 숨었다가 정몽주가 지나갈 때 쳐서 죽이라고 지시했고, 정몽주는 제자 변중량을 통해 이 정보를 입수했다.조영규와 무사들이 나타나자 정몽주는 분위기가 이상함을 감지하여 말을 타고 이성계의 집을 떠났으나, 돌아오는 길에 친구 집에 들러 술을 마신 후 말을 거꾸로 타고 녹사(錄事) 김경조(金慶祚)에게 끌게 했다. 녹사가 의아해하자 정몽주는 "부모님으로부터 물려받은 몸이라 맑은 정신으로 죽을 수 없어 술을 마셨고 흉한이 앞에서 흉기로 때리는 것이 끔직하여 말을 돌려 탄 것이다"라고 답했다.

녹사는 말을 끌고 선죽교로 향했다. 선죽교를 넘으려 할 때 궁사가 말이나 정몽주를 저격하여 넘어뜨렸고, 4∼5명의 괴한이 나타나 낙마하여 부상을 입은 정몽주와 그를 감싸안고 보호하던 김경조를 철퇴나 몽둥이로 때려 죽였다. 이때 흘린 피가 개성 선죽교 교각에 일부 묻었는데, 백범일지에 따르면 1945년 이후 김구(金九)가 선죽교를 방문했을 때까지도 그 흔적이 남아있었다고 한다. 이후 선죽교 돌 틈에서 대나무가 솟아 정몽주의 충절을 나타냈다는 전설이 있으며, 이 다리는 원래 선지교(善地橋)였으나 사건 이후 선죽교로 이름이 바뀌었다.

정몽주는 고려 왕조에 충성스러운 조언자로 유명했고 이성계의 강력한 정치적 반대자였다. 이방원이 연 파티를 마치고 집으로 돌아가는 길에, 정몽주는 선죽교에서 다섯 명의 남자들에게 매복 공격을 받아 쇠망치로 잔혹하게 살해당했다.[3] 이후 한국의 현자로 추존되었고, 조선 왕조에서도 존경받았던 정몽주의 죽음은 변함없는 충성을 상징하게 되었다. 돌멩이 중 하나에 있는 갈색 얼룩은 정몽주의 혈흔이라고 전해지며, 비가 오면 붉게 변한다고 한다. 그의 시 '단심가'는 그의 생각을 기록하고 있다.[3]

''이 몸이 죽고 죽어, 일백 번 고쳐 죽어,''

''백골이 다 썩어, 넋이라도 있고 없고,''

''임 향한 일편단심이야, 가실 줄이 있으랴.''

3. 문화적 의미

선죽교는 정몽주가 이방원 일파에게 피살된 장소로, 그의 죽음은 변함없는 충절을 상징하게 되었다.[3] 이성계의 강력한 정치적 반대자였던 정몽주는 선죽교에서 매복 공격을 받아 쇠망치로 잔혹하게 살해당했다.

돌다리에 있는 갈색 얼룩은 정몽주의 혈흔이라고 전해지며, 비가 오면 붉게 변한다고 한다. 정몽주는 "단심가"라는 시를 통해 자신의 충절을 표현했다.[3]

''이 몸이 죽고 죽어, 일백 번 고쳐 죽어,''

''백골이 다 썩어, 넋이라도 있고 없고,''

''임 향한 일편단심이야, 가실 줄이 있으랴.''

3. 1. 표충비와 숭양서원

다리 옆에는 정몽주의 사적을 새긴 비석 2기가 있으며, 숭양서원과 표충비(表忠碑)가 있다. 비각 안에 있는 2기의 비석은 각각 1740년(영조 16)과 1872년(고종 9)에 세워졌으며, 정몽주의 충절을 기리고 있다.[3] 숭양서원은 정몽주의 학문과 덕행을 기리기 위해 세워졌으며 북한 국보 제128호로 지정되었다.3. 2. 현대의 선죽교

1780년(정조 4) 정몽주의 후손 정호인이 개성유수로 있으면서 선죽교 위에 돌난간을 설치하고 통행을 제한한 뒤, 그 옆에 새로운 돌다리를 놓았다. 이 다리가 오늘날까지 이어져 오고 있다.[3] 다리 옆 비각 안에는 정몽주의 사적을 새긴 비석 2기가 있고, 다리 옆에는 조선시대 명필 석봉 한호가 쓴 '선죽교' 비석이 있다. 선죽교 서쪽에는 정몽주를 제향하기 위해 세운 숭양서원과 표충비가 있다.선죽교 돌 틈에 있는 갈색 얼룩은 정몽주의 혈흔이라고 전해지며, 비가 오면 더욱 붉게 보인다고 한다.[3]

4. 일화

1392년(고려 공양왕 4년) 4월 4일 저녁, 정몽주는 이성계를 만나 정황을 살피고 귀가하던 중 개성 선죽교에서 이방원의 문객 조영규와 그 일파에게 암살당했다. 정몽주는 제자 변중량을 통해 이방원의 계략을 미리 알았으나 피하지 않았다. 그는 죽기 직전 제자인 변중량에게 "부모님으로부터 물려받은 몸이라 맑은 정신으로 죽을 수 없어 술을 마셨고, 흉한 이가 앞에서 흉기로 때리는 것이 끔찍하여 말을 돌려 탄 것이다"라는 말을 남겼다.[3]

정몽주는 이방원의 계략을 눈치챘지만 대의를 위해 죽음을 택했다는 평가를 받는다. 정몽주가 피살될 때 흘린 피가 개성 선죽교의 교각에 일부 묻었는데, 김구가 1945년 이후 선죽교를 방문했을 때까지도 그 흔적이 남아 있었다고 백범일지에 기록되어 있다. 이후 선죽교 돌 틈에서는 대나무가 솟아 그의 충절을 나타냈다는 전설이 있으며, 원래 선지교(善地橋)라고 불렸던 이 다리는 사건 이후 선죽교로 이름이 바뀌었다고 한다.

참조

[1]

간행물

선죽교 (善竹橋) Seonjuk Bridge

https://encykorea.ak[...]

Encyclopedia of Korean Culture, Academy of Korean Studies

2024-03-24

[2]

비디오

World Cultural Heritage-Historical Relics in Kaesong

http://www.naenara.c[...]

Korea Computer Center in DPRKorea & Foreign Languages Publishing House

2014-07-12

[3]

서적

A Brief History of Korean Literature to the Nineteenth Century

Columbia University Press

2000

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com