스위스의 국민투표

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

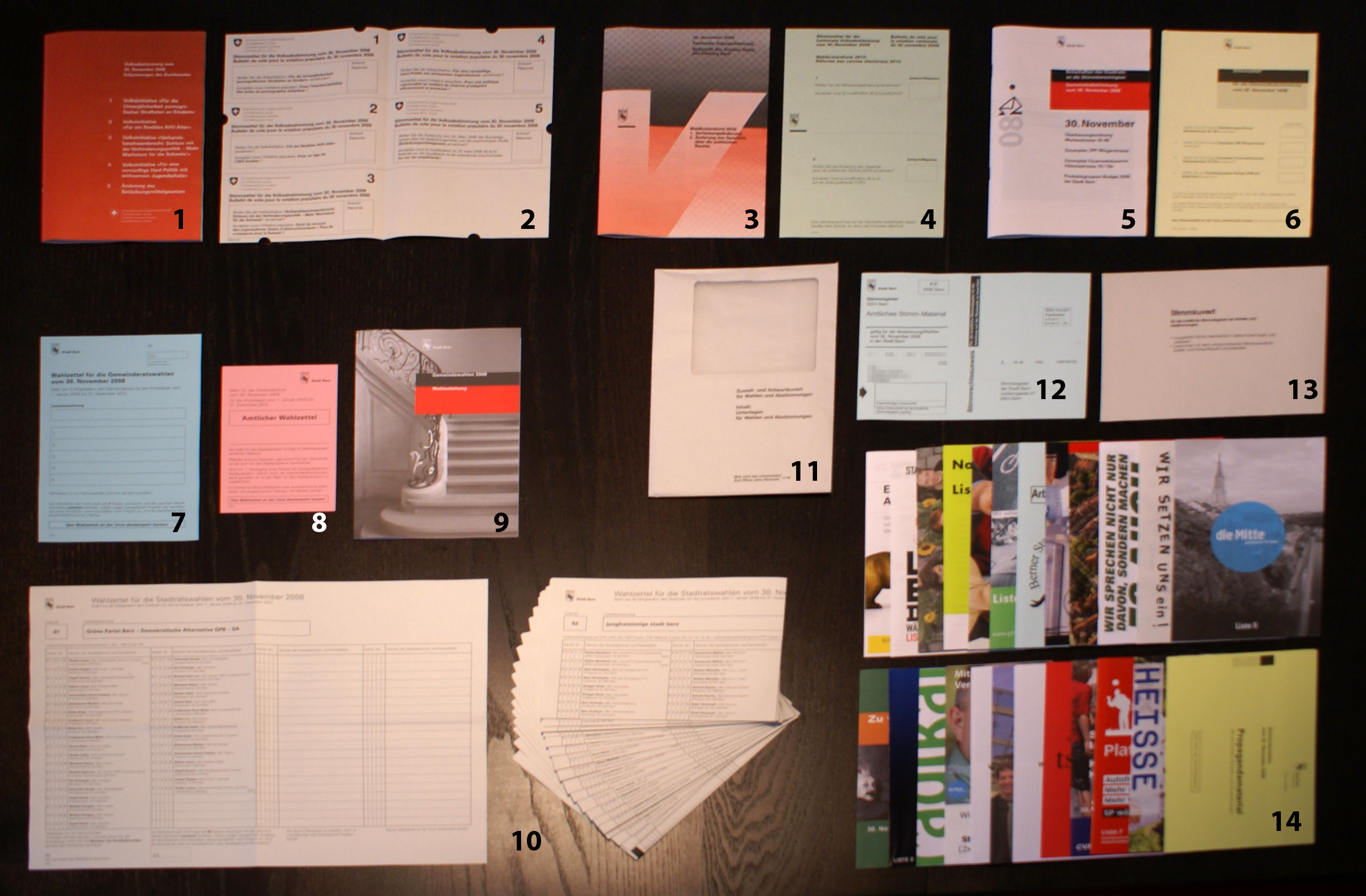

스위스의 국민투표는 스위스 정치 시스템의 핵심 요소로, 시민들이 법안 제안, 개정, 결정 과정에 직접 참여하는 제도이다. 스위스는 연방, 칸톤, 코뮌의 3단계 행정 체제를 갖추고 있으며, 국민투표는 헌법 개정, 법률 제정, 국제기구 가입 등 다양한 사안에 대해 실시된다. 국민투표는 의무적 국민투표, 선택적 국민투표, 국민 발안의 세 가지 형태로 나뉘며, 투표권은 일반적으로 18세 이상의 스위스 시민에게 주어진다. 1년에 4번 실시되며, 우편, 투표소 방문, 인터넷 투표 등의 방법으로 참여할 수 있다. 2010년대에는 기본소득, 외국인 범죄자 추방, 모스크 첨탑 금지 등 다양한 안건에 대한 국민투표가 진행되었으며, 그 결과는 스위스 사회와 정치에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스위스의 국민투표 - 2013년 스위스 국민투표

2013년 스위스에서는 3월, 6월, 9월, 11월에 걸쳐 가족 정책, 망명법 개정, 징병제 폐지, 도로세 인상, 대규모 이민 제한 등 다양한 정책 및 사회적 문제에 대한 국민투표가 여러 차례 실시되었다. - 스위스의 국민투표 - 2014년 스위스 국민투표

2014년 스위스에서는 이민 제한, 육아 지원, 금융 규제, 에너지 정책 등 다양한 분야에 걸쳐 네 차례의 국민투표가 실시되었으며, 특히 대규모 이민 제한 안건 통과는 유럽 연합과의 관계에 큰 영향을 미쳤다. - 스위스의 정치 - 란츠게마인데

란츠게마인데는 스위스의 일부 주에서 시행되는 직접 민주주의 형태로, 주민들이 야외 집회에서 법률 제정이나 헌법 개정 같은 주요 정책을 결정하며 다수결로 결정되지만 비밀투표는 아니고, 참여적 민주주의의 사례로 여겨지나 공개 투표 방식에 대한 비판도 있다. - 스위스의 정치 - 전주의회

전주의회는 스위스 칸톤(주)을 대표하는 의회로, 칸톤별 선거 제도에 따라 의원을 선출하며 결선투표제를 사용하는 곳이 많고, 다양한 언어 사용이 가능하며, 전자 투표를 도입했고, 칸톤별 의석 배분 특징을 가진다.

| 스위스의 국민투표 |

|---|

2. 스위스의 행정과 정치

스위스는 간접민주제와 직접민주제의 특징을 모두 보인다. 입법권을 가진 연방의회(Federal Assembly)는 양원제로 운영되며 간접민주제의 모습을 보인다. 하원 의회(National council)는 200명의 임기 4년 비례대표제 의원으로 구성되며, 상원 의회(Council of States)는 정원 46명으로 각 칸톤에서 2명씩(반주(半州)의 경우 1명) 선출되며 선출 방법은 각 칸톤에 따라 차이가 있다. 양원은 동등한 권리를 가지며 하원 의장이 연방의회의 의장을 맡는다. 시민들은 의회에서 통과된 법에 대해 국민투표를 건의할 수 있으며, 국민 발안을 통해 법을 개정하거나 새로운 법을 입안할 수 있다는 점에서 직접민주제의 특징을 보인다.[3][4]

행정권은 양원에서 선출된 임기 4년의 7명으로 구성된 연방평의회(Bundesratde)가 가지며, 외무, 내무, 경제, 사법, 군사, 재정, 관세, 교통/환경 7개 부의 장 역할을 수행한다. 7명의 평의회 구성원은 윤번제를 통해 임기 1년의 평의회 의장이면서 대통령직을 수행하며, 부통령도 같은 방식으로 정해진다.[3][4]

국민투표로 대표되는 스위스 직접민주주의의 뿌리는 란츠게마인데(Landsgemeinde|de)에서 찾을 수 있다. 란츠게마인데는 1년에 한 번씩 자신이 거주하는 지방자치단위(코뮌)의 큰 광장에 모여 주요 사안들에 대해 안건을 내고 자유로운 찬반 토론을 거친 후 거수투표를 통해 결정짓는 제도이다. 이를 통해 자치단체의 대표를 선출하고 예산을 심의, 의결하며 지방자치단위의 법률을 개정한다. 1231년 우리(Uri|de) 칸톤에서 시작된 이 제도는 1387년부터 대부분의 칸톤에서 시행되었지만, 인구수 증가와 익명성 보장이 힘든 점 때문에 대부분의 주(칸톤) 차원에서는 시행되지 않고 있다.[5] 하지만 현재도 대부분의 코뮌 단위에서는 란츠게마인데와 같은 전체 주민총회를 최고 의결기구로 하고 있으며, 글라루스나 아펜첼과 같은 작은 규모의 칸톤에서는 아직 란츠게마인데를 운영하고 있다. 란츠게마인데는 다양한 일상생활의 주제들을 여과 없이 정치화시킴으로써 스위스의 직접민주주의와 생활정치를 가능하게 했다.[6]

칸톤 수준에서는 직접민주제가 행해져 왔지만, 연방 수준에서 직접민주제가 도입된 것은 연방국가가 성립된 19세기이다. 칸톤들은 외세의 세력에 대항하면서 자치권 보호를 위해 서로 동맹을 맺었는데, 이것이 스위스 연방의 시초이다. 13세기 3개의 칸톤 연맹(우리, 슈비츠, 옵발덴)으로 시작된 연맹은 시간이 지남에 따라 연맹에 가입하는 칸톤의 수가 늘어났다. 1815년 25개의 칸톤이 연맹에 가입하여 현재의 영토를 확보하게 되었다. 1831년 칸톤들은 국민주권이라는 슬로건을 내걸고 권력분립, 대의제를 규정한 헌법의 기틀을 마련했다. 1848년 연방헌법 제정으로 대의제(의회민주주의)와 직접민주제(의무적 국민투표)를 토대로 한 현대적 의미의 연방국가가 설립되었다. 1874년 연방헌법 개정으로 선택적 국민투표가 도입되었고, 1891년에는 헌법의 부분 개정에 대한 국민발안이 시행되었다.[7] 이렇게 도입된 부분 개헌 국민투표, 국민발안제는 직접민주제를 한층 강화하였다. 스위스인들은 투표를 통해 의회의 결정에 직접적으로 통제권을 행사하고 발안권을 통해 입법 과정에 직접 참여할 수 있기를 원했기 때문이다. 또한 동일한 인물들에게 정치·경제적 권한이 집중되는 것을 막으려는 의도도 있었다. 따라서 언제나 시민에 의한 통제가 이루어질 수는 없지만, 가장 중요한 사안은 시민이 직접 결정을 내려야 하며 비교적 덜 중요한 규제나 규칙 등의 결정은 정부나 의회가 내리도록 하는 준직접민주주의가 탄생했다.[8]

2. 1. 행정

스위스는 26개 칸톤(Kanton|de)으로 이루어진 연방공화국이다. 이 중 6개의 칸톤은 반주(半州)로, 하나의 칸톤에서 2개로 분리된 칸톤들이며 각 칸톤들은 연방공화국 헌법에 의거 동등한 주권을 가진다. 다만 칸톤 사이의 연맹이나 연방으로부터의 탈퇴는 금지되어있다. 각 칸톤들은 각자의 법, 의회, 법원을 가지고 있으며 여러개의 코뮌(Gemeinden|de)으로 구성되어있다. 코뮌 역시 지방자치제의 일환으로 자치권을 가진다.[1] 스위스 지방자치의 특징은 연방정부가 있긴 하지만 그 권한은 극히 제한적이다. 국가와 지방정부간의 권한은 철저히 보충성의 원칙(subsidiarity principle)에 입각하여 기초자치단체에 우선 배분된다. 주민복리에 영향을 미치는 모든 사무는 기초자치단체인 코뮌에서 처리하고 코뮌에서 처리하기 힘든 사무에 대해서만 상급 자치단체인 칸톤이 처리한다. 마찬가지로 연방은 연방헌법에 의해 배정된 사무만을 처리하고 캔톤의 역량을 보완해 주는 역할에만 그친다. 이처럼 스위스의 행정은 높은 수준의 지방자치를 바탕으로 작은 단위인 코뮌에서 칸톤, 연방에 이르기까지 3단계로 이루어진다.[2]| 칸톤 | 주도 | 칸톤 | 주도 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 아르가우 | 아라우 |  | *니트발덴 | 슈탄스 |

| *아펜첼아우서로덴 | 헤리자우 |  | *옵발덴 | 자르넨 |

| *아펜첼이너로덴 | 아펜첼 |  | 샤프하우젠 | 샤프하우젠 |

| *바젤란트 | 리슈탈 |  | 슈비츠 | 슈비츠 |

| *바젤슈타트 | 바젤 |  | 졸로투른 | 졸로투른 |

| 베른 | 베른 |  | 장크트갈렌 | 장크트갈렌 |

| 프리부르 | 프리부르 |  | 투르가우 | 프라우엔펠트 |

| 제네바 | 제네바 |  | 티치노 | 벨린초나 |

| 글라루스 | 글라루스 |  | 우리 | 알트도르프 |

| 그라우뷘덴 | 쿠어 |  | 발레 | 시옹 |

| 쥐라 | 들레몽 |  | 보 | 로잔 |

| 루체른 | 루체른 |  | 추크 | 추크 |

| 뇌샤텔 | 뇌샤텔 |  | 취리히 | 취리히 |

- 이 칸톤들은 반주(半州)로 스위스 주 의회에서 두 명이 아니라 한 명의 의원에 의해 대표된다.

국민투표로 대표되는 스위스 직접민주주의의 뿌리는 란츠게마인데(Landsgemeinde|de)에서 찾을 수 있다. 란츠게마인데는 1년에 한 번씩 자신이 거주하는 지방자치단위(코뮌)의 큰 광장에 모여 주요 사안들에 대해 안건들을 내고 자유로운 찬반토론을 거친 후 거수투표를 통해 결정짓는 제도이다. 이를 통해 자치단체의 대표를 선출하기도 하고 예산을 심의, 의결하기도 하며 지방자치단위의 법률을 개정하기도 한다. 1231년 우리(Uri|de) 칸톤에서 시작된 제도로 1387년부터 대부분의 칸톤에서 시행되었지만 인구수의 증가와, 익명성 보장이 힘든점 때문에 대부분의 주(칸톤) 차원에서는 시행되지 않고 있다.[5] 하지만 현재도 대부분의 코뮌단위에서는 란츠게마인데와 같은 전체 주민총회를 최고 의결기구로 하고있으며 상위 자치단위인 칸톤들 중에서도 규모가 작은 글라루스나 아펜첼의 경우 아직 란츠게마인데를 운영하고 있다.

2. 2. 정치

스위스는 간접민주제와 직접민주제의 특징을 모두 보인다. 입법권을 가진 연방의회(Federal Assembly)는 간접민주제의 모습을 보인다. 양원제로 운영되는 연방의회는 하원 의회(National council)의 경우 200명의 임기 4년 비례대표제 의원으로 구성되며, 상원 의회(Council of States)의 경우 정원 46명으로 각 칸톤에서 2명씩(반주(半州)의 경우 1명) 선출되며 선출 방법은 각 칸톤에 따라 차이가 있다. 양원은 동등한 권리를 가지며 하원 의장이 연방의회의 의장을 맡는다. 입법권이 의회에 있지만, 시민들은 의회에서 통과된 법에 대해 국민투표를 건의할 수 있으며, 시민들의 국민 발안을 통해 법을 개정하거나 새로운 법을 입안시킬 수 있다는 점에서 직접민주제의 특징을 보인다.[3][4]행정권은 양원에서 선출된 임기 4년의 7명으로 구성된 연방평의회(Bundesratde)가 가지며, 외무, 내무, 경제, 사법, 군사, 재정, 관세, 교통/환경 7개 부의 장 역할을 수행한다. 7명의 평의회 구성원은 윤번제를 통해 임기 1년의 평의회 의장이면서 대통령직을 수행하며, 부통령도 같은 방식으로 정해진다.[3][4]

국민투표로 대표되는 스위스 직접민주주의의 뿌리는 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1301892&cid=40942&categoryId=31645 란츠게마인데](Landsgemeinde|de)에서 찾을 수 있다. 란츠게마인데는 1년에 한 번씩 자신이 거주하는 지방자치단위(코뮌)의 큰 광장에 모여 주요 사안들에 대해 안건을 내고 자유로운 찬반 토론을 거친 후 거수투표를 통해 결정짓는 제도이다. 이를 통해 자치단체의 대표를 선출하기도 하고 예산을 심의, 의결하기도 하며 지방자치단위의 법률을 개정하기도 한다. 1231년 우리(Uride) 칸톤에서 시작된 제도로 1387년부터 대부분의 칸톤에서 시행되었지만, 인구수 증가와 익명성 보장이 힘든 점 때문에 대부분의 주(칸톤) 차원에서는 시행되지 않고 있다.[5] 하지만 현재도 대부분의 코뮌 단위에서는 란츠게마인데와 같은 전체 주민총회를 최고 의결기구로 하고 있으며, 상위 자치단위인 칸톤들 중에서도 규모가 작은 글라루스나 아펜첼의 경우 아직 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1301892&cid=40942&categoryId=31645 란츠게마인데]를 운영하고 있다. 란츠게마인데는 다양한 일상생활의 주제들을 여과 없이 정치화시킴으로써 스위스의 직접민주주의, 생활의 정치화를 가능케 했다.[6]

칸톤 수준에서는 직접민주제가 행해져 왔지만, 연방 수준에서 직접민주제가 도입된 것은 연방국가가 성립된 19세기이다. 칸톤들은 전부터 외세의 세력에 대항하면서 자치권 보호를 위해 서로 동맹을 맺었는데, 이것이 스위스 연방의 시초이다. 13세기 3개의 칸톤 연맹(우리, 슈비츠, 옵발덴)으로 시작된 연맹은 시간이 지남에 따라 연맹에 가입하는 칸톤의 수가 늘어났다. 1815년 25개의 칸톤이 연맹에 가입하여 현재의 영토를 확보하게 되었다. 1831년 칸톤들은 국민주권이라는 슬로건을 내걸고 권력분립, 대의제를 규정한 헌법의 기틀을 마련했다. 1848년 연방헌법 제정으로 대의제(의회민주주의)와 직접민주제(의무적 국민투표)를 토대로 한 현대적 의미의 연방국가가 설립되었다. 1874년 연방헌법 개정으로 선택적 국민투표가 도입되었고, 1891년에는 헌법의 부분 개정에 대한 국민발안이 시행되었다.[7] 이렇게 도입된 부분 개헌 국민투표, 국민발안제는 직접민주제를 한층 강화하였다. 스위스인들이 투표를 통해 의회의 결정에 직접적으로 통제권을 행사하고 발안권을 통해 입법 과정에 직접 참여할 수 있기를 원했기 때문이다. 또한 동일한 인물들에게 정치·경제적 권한이 집중되는 것을 막으려고 하는 의도도 있었다. 따라서 언제나 시민에 의한 통제가 이루어질 수는 없지만, 가장 중요한 사안은 시민이 직접 결정을 내려야 하며 비교적 덜 중요한 규제나 규칙 등의 결정은 정부나 의회가 내리도록 하는 준직접민주주의가 탄생했다.[8]

3. 스위스 국민 투표의 특징

스위스 국민 투표는 연방 차원과 칸톤 차원에서 결정이 다른 경우가 있어 특이하다. 여성참정권의 경우 1958년 연방 의회에서 헌법 개정안이 발의되었으나 1959년 남성들만의 국민투표에서 부결되었다. 그러나 1957년 발레 칸톤이 최초로 여성 참정권을 인정했고, 이후 다른 칸톤으로 확산되어 1971년에 연방 차원에서 여성 참정권이 인정되었다.[10] 이는 대한민국(1948년)이나 서유럽 대부분의 국가(2차 세계대전 직후)에 비해 상당히 늦은 것이었다.

선거권 연령 제한 문제도 유사한 사례가 있다. 연방 차원의 투표 연령은 만 18세이지만, 일부 지방에서는 투표 연령을 낮추어야 한다고 주장했다. 글라루스 칸톤은 2007년 Landsgemeinde|란츠게마인데de를 통해 칸톤 차원의 선거 연령을 만 16세로 결정했다.[11]

3. 1. 유권자

스위스에서는 18세 이상의 스위스인에게 투표권이 주어지며 스위스 거주 외국인에게는 투표권이 주어지지 않는다. 때문에 약 750만 명의 스위스 거주자 중 외국인을 제외한 560만 명만이 투표권을 가지고 있다.다만 1859년 이래 뇌샤텔 칸톤은 5년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 주었고, 뇌샤텔 칸톤에 속한 코뮌은 1년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 주었다. 1978년 탄생한 쥐라 칸톤과 주 안에 속한 코뮌들은 10년 이상 거주한 외국인들에게 선거권과 투표권을 주었다.[9]

특이한 점은 여성참정권인데 1971년에야 여성참정권이 인정되었다. 대한민국은 1948년 제정된 헌법에 의해 여성 투표권이 보장되었고 북유럽을 제외한 서유럽 대부분의 국가에서 여성들이 2차 세계대전 직후에 참정권을 얻었던 것을 고려하더라도 상당히 더딘 행보였다. 1958년 스위스 연방의회는 여성에게도 참정권을 부여하는 내용의 헌법 개정안을 발의했지만, 1959년에 남성들만으로 이루어진 국민투표에서 압도적인 표 차이로 거부됐다. 1957년 스위스 불어권 지역의 발레 칸톤이 최초로 여성참정권을 인정했고, 1960년대에 들어서면서 주변 여러 칸톤들로 확산되는 파급 효과를 낳았고 마침내 1971년 연방수준의 국민투표에서 여성참정권이 인정되었다.[10]

연방 차원의 투표 연령 제한은 만 18세다. 그러나 스위스 일부 지방에서는 투표 참여 연령을 현행보다 더 낮추어야 한다고 주장해 왔다. 글라루스 칸톤은 칸톤 차원의 선거 연령 제한이 만 16세인데, 2007년 글라루스 Landsgemeinde|란츠게마인데de에서 시민들이 결정한 결과이다.[11]

통계적으로 국민투표 평균 투표율은 40% 정도로 낮은 편이다.[12]

3. 2. 투표율

스위스에서는 18세 이상의 스위스인에게 투표권이 주어지며, 스위스 거주 외국인에게는 투표권이 주어지지 않는다. 따라서 약 750만 명의 스위스 거주자 중 외국인을 제외한 560만 명만이 투표권을 가지고 있다. 다만, 뇌샤텔 칸톤은 1859년부터 5년 이상 거주한 외국인에게, 뇌샤텔 칸톤에 속한 코뮌은 1년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 부여했다. 쥐라 칸톤과 주 안에 속한 코뮌들은 10년 이상 거주한 외국인들에게 선거권과 투표권을 주었다.[9]여성참정권은 1971년에야 인정되었다. 이는 대한민국(1948년)이나 북유럽을 제외한 서유럽 대부분의 국가(2차 세계대전 직후)에 비해 상당히 늦은 것이다. 1958년 스위스 연방의회는 여성 참정권 부여를 위한 헌법 개정안을 발의했으나, 1959년 남성들만의 국민투표에서 부결되었다. 그러나 일부 지방에서 칸톤 차원의 헌법 개정을 통해 여성 참정권을 인정하기 시작했고, 1957년 발레 칸톤이 최초로 여성 참정권을 인정했다. 1960년대에 들어서면서 이러한 움직임이 확산되어 1971년 연방 수준의 국민투표에서 여성 참정권이 인정되었다.[10]

선거권 연령 제한 문제도 유사한 사례가 있다. 연방 차원의 투표 연령 제한은 만 18세이지만, 일부 지방에서는 투표 참여 연령을 낮추어야 한다고 주장해왔다. 글라루스(Glarus) 칸톤은 2007년 란츠게마인데(Landsgemeinde|란츠게마인데de)를 통해 칸톤 차원의 선거 연령 제한을 만 16세로 결정했다.[11]

스위스인들은 1년에 4번, 3개월마다 국민투표를 실시한다. 투표 기간은 3개월이며, 투표소는 토요일과 일요일 아침에 열리지만 대부분의 사람들은 사전에 우편으로 투표한다.[13]

3. 3. 투표 시기

스위스에서는 만 18세 이상의 스위스인에게 투표권이 주어지지만, 스위스 거주 외국인에게는 투표권이 주어지지 않는다. 다만 예외적으로 뇌샤텔 칸톤은 1859년부터 5년 이상 거주한 외국인에게, 뇌샤텔 칸톤 내 코뮌은 1년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 부여했다. 1978년에 신설된 쥐라 칸톤과 그 안의 코뮌들은 10년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 주었다.[9]여성참정권은 1971년에 이르러서야 인정되었다. 이는 대한민국이 1948년 제정 헌법에서 여성 투표권을 보장하고, 북유럽을 제외한 서유럽 대부분 국가가 2차 세계대전 직후 여성 참정권을 획득한 것에 비하면 상당히 늦은 조치였다. 1957년 발레(Valais) 칸톤이 최초로 여성 참정권을 인정했고, 1960년대에 들어서면서 다른 칸톤으로 확산, 1971년 연방 차원의 국민투표에서 여성 참정권이 인정되었다.[10]

선거권 연령 제한과 관련해서도 유사한 사례가 있다. 연방 차원의 투표 연령 제한은 만 18세이지만, 일부 지역에서는 투표 연령 하향을 주장해왔다. 글라루스(Glarus) 칸톤은 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1301892&cid=40942&categoryId=31645 란츠게마인데](Landsgemeinde|de)를 통해 칸톤 차원의 선거 연령을 만 16세로 결정했다.(2007년)[11]

투표 방법에는 우편 투표, 투표소 직접 방문 투표, 인터넷 투표가 있다.[14]

우편 투표의 경우, 유권자는 별도 등록 절차 없이 투표일 약 2달 전에 'Ballots' 봉투를 받는다. 봉투에는 투표용지와 안건 관련 소책자가 들어있다. 투표용지 작성 후 인증 카드와 함께 익명 봉투에 넣어 지방자치 당국에 보내면 된다. 투표소 방문 투표는 우편으로 받은 투표용지를 투표소에 제출하는 방식이다. 우편 투표 도입 이후 투표소 방문 비율은 감소 추세이다. 아르가우주, 제네바주, 뇌샤텔주, 취리히주는 인터넷이나 SMS 투표를 허용한다.[15]

3. 4. 투표 방법

스위스에서는 18세 이상의 스위스인에게 투표권이 주어지며, 스위스 거주 외국인에게는 투표권이 주어지지 않는다. 다만, 뇌샤텔 칸톤은 5년 이상 거주한 외국인에게, 뇌샤텔 칸톤에 속한 코뮌은 1년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 주었다.[9] 쥐라 칸톤과 주 안에 속한 코뮌들은 10년 이상 거주한 외국인들에게 선거권과 투표권을 주었다.[9]여성참정권은 1971년에야 인정되었다. 1959년 남성들만으로 이루어진 국민투표에서 여성 참정권 부여 헌법 개정안이 부결되었으나, 일부 지방에서 칸톤 차원의 헌법 개정을 통해 여성 참정권을 인정하기 시작했다. 1957년 발레 칸톤이 최초로 여성참정권을 인정했고, 1960년대에 들어서면서 다른 칸톤들로 확산되어 1971년 연방 수준의 국민투표에서 여성참정권이 인정되었다.[10]

연방 차원의 투표 연령 제한은 만 18세이지만, 글라루스(Glarus) 칸톤은 칸톤 차원의 선거 연령 제한이 만 16세이다. 이는 2007년 글라루스 Landsgemeinde|란츠게마인데de에서 시민들이 결정한 결과이다.[11]

개표는 손으로 직접 하며, 각 코뮌은 무작위로 선발된 시민을 통해 개표를 실시한다. 시민들은 선발된 경우 개표를 할 의무는 있지만, 따르지 않아도 처벌받는 경우는 드물다. 개표는 보통 5~6시간 정도 소요되며, 큰 코뮌이나 칸톤의 경우 시간이 더 소요되기도 한다.

3. 5. 개표 방법

스위스에서는 18세 이상의 스위스인에게 투표권이 주어지며, 스위스 거주 외국인에게는 투표권이 주어지지 않는다. 약 750만 명의 스위스 거주자 중 외국인을 제외한 560만 명만이 투표권을 가지고 있다.1859년부터 뇌샤텔 칸톤은 5년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 부여했고, 뇌샤텔 칸톤에 속한 코뮌은 1년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 부여했다. 1978년 탄생한 쥐라 칸톤과 주 안에 속한 코뮌들은 10년 이상 거주한 외국인에게 선거권과 투표권을 주었다.[9]

여성참정권은 1971년에야 인정되었다. 대한민국은 1948년 제정된 헌법에 의해 여성 투표권이 보장되었고, 북유럽을 제외한 서유럽 대부분의 국가에서 여성들이 2차 세계대전 직후에 참정권을 얻었던 것을 고려하면 상당히 더딘 행보였다. 1958년 스위스 연방의회는 여성에게도 참정권을 부여하는 내용의 헌법 개정안을 발의했으나, 1959년 남성들만으로 이루어진 국민투표에서 압도적인 표 차이로 거부됐다. 여성 참정권이 연방 차원의 국민투표에서는 부결됐지만, 각 칸톤의 의견은 명확하게 나뉘었다. 일부 지방에서 시민들이 칸톤 차원의 헌법 개정을 제안해 자신들의 지역에서만이라도 우선 여성 참정권을 인정하기 시작했다. 1957년 스위스 불어권 지역의 발레(Valais) 칸톤이 최초로 여성 참정권을 인정했고, 1960년대에 들어서면서 주변 여러 칸톤들로 확산되어 1971년 연방 수준의 국민투표에서 여성 참정권이 인정되었다.[10]

선거권 연령 제한 문제도 유사한 사례가 있었다. 연방 차원의 투표 연령 제한은 만 18세다. 그러나 스위스 일부 지방에서는 투표 참여 연령을 낮추어야 한다고 주장해 왔다. 젊은이들의 정치 참여를 일찍부터 활성화하는 것이 민주주의 발전에 바람직하다는 취지였다. 지역 간 의견 차이로 연방 차원의 투표권 연령 하향 조정이 어려워 보이자, 찬성하는 지방들이 먼저 법을 바꾸기 시작했다. 글라루스(Glarus) 칸톤은 칸톤 차원의 선거 연령 제한이 만 16세인데, 이는 2007년 글라루스(Glarus) [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1301892&cid=40942&categoryId=31645 란츠게마인데](Landsgemeinde|de)에서 시민들이 결정한 결과이다.[11]

4. 스위스 국민 투표의 종류

스위스의 국민투표는 크게 의무적 국민투표, 선택적 국민투표, 국민 발안으로 나뉜다. 의무적 국민투표는 헌법 개정이나 국제기구 가입 등에 대해 실시되며, 선택적 국민투표는 연방의회에서 통과된 법률 등에 대해 유권자나 칸톤의 요구로 실시된다. 국민 발안은 스위스 시민이 연방 헌법 개정안을 제안할 수 있는 제도이다.

4. 1. 의무적 국민 투표 (Mandatory Referendum)

의무적 국민투표는 특정 안건에 대해서 연방정부, 의회가 의무적으로 국민투표에 부쳐야만 입법, 집행이 가능한 제도이다. 의무적 국민투표 대상 안건으로는 헌법의 전면적 수정이나 개정, 특정 국제기구 가입과 관련된 사안이 있다. 의무적 국민투표는 이중적 다수를 요구하는데, 이는 국민들의 다수와 칸톤의 다수(칸톤을 대표하는 연방상원의원들의 다수일 경우)를 만족해야만 가결됨을 의미한다.[16][17]연방 수준에서 의무적 국민투표는 비교적 자주 실시되는데, 그 이유는 연방헌법에 의해 구체적으로 연방정부에 위임되지 않은 모든 권한이 칸톤정부나 코뮌정부에 귀속되므로 연방정부가 새로운 권한을 맡을 때마다 국민투표를 거쳐 헌법 개정을 해야 하기 때문이다.[16][17]

4. 2. 선택적 국민 투표 (Optional Referendum)

선택적 국민투표는 1974년에 도입되었다. 연방의회에서 통과된 법률이나 결의는 유권자 5만 명이나 8개 칸톤의 요구로 국민투표에 회부될 수 있다. 투표자 다수가 거부하면 해당 법률 또는 결의는 무효가 된다. '긴급한' 경우 연방의회 의결로 법률의 효력이 즉각 발효되지만, 추후 국민투표에서 거부되면 1년 후 효력을 상실한다.[16][17]국제 조약에 대한 선택적 국민투표는 1921년에 도입되고 1977년에 개정되었다. 유권자 5만 명이 연방정부의 국제조약에 대해 국민투표를 요구할 수 있으며, 투표자 다수의 찬성으로 승인된다.

| 유형 | 세부범주 | 최초 서명자수 | 특징 |

|---|---|---|---|

| 법률 국민투표 (선택적) | 법률/ 연방의회 결의 | 5만 명/8개 칸톤 | 1974년 도입. 연방의회에서 통과된 법률이나 결의는 유권자 5만 명이나 8개 칸톤의 요구로 국민투표에 회부. 다수 투표자가 거부하면, 해당 법률 또는 결의는 무효. 긴급한 경우 연방의회 의결로 법률의 효력이 즉각 발효되지만, 추후 국민투표에서 거부되면 1년 후 효력 상실. |

| 조약 국민투표 (선택적) | 국제 조약 | 5만 명 | 1921년 도입되고 1977년 개정. 유권자 5만 명이 연방정부의 국제조약에 대해 국민투표 요구 가능. 국제조약은 투표자 다수의 찬성으로 승인. |

4. 3. 국민 발안 (Federal popular initiatives)

스위스 시민은 연방 입법 과정 중 제안, 법안 작성, 의회 검증, 최종 결정, 발효 단계에서 참여 기회를 갖는다.- '''제안 단계''': 연방 수준의 입법 과정은 칸톤, 연방의회 의원, 연방 각료의 발의로 시작된다. 유권자와 이익집단은 연방 헌법 개정을 위한 국민 발안을 제기할 수 있다. 단, 연방 수준에서는 일반 법률에 대한 국민 발안은 인정되지 않는다. 유권자와 이익집단은 18개월 이내에 10만 명의 서명을 받아 입법 방향만 제시하는 일반적 발의 형식이나 구체적으로 작성된 초안 형식으로 연방 헌법 개정안을 발의할 수 있다. 초안 형식으로 발의된 연방 헌법 개정안은 연방 내각과 연방 의회에서 변경될 수 없다.[22]

5. 스위스 국민 투표의 안건과 결과

스위스에서는 1990년대부터 현재까지 이민, 망명, 종교, 과학, 경제 등 다양한 분야에서 국민투표가 활발하게 이루어지고 있다.

1990년대에는 불법 이민 억제 정책이 제안되었으나 국민투표에서 부결되었고,[52] 1994년에는 외국인 투자 유치를 위한 정책이 시행되었다.

2000년대에는 망명 절차 강화[51], 이민 및 망명 조건 강화[49], 인간 배아 줄기세포 연구 허용[48], 이슬람 사원 첨탑 건설 금지[44] 등의 안건이 국민투표를 통과했다. 2003년 스위스 대법원은 종교 및 인종적 배경에 따른 차별적인 시민권 부여를 금지하고 거절된 후보자에게 항고 권리를 부여해야 한다고 판결[45]했으나, 2008년 스위스 극우 국민당은 지자체 투표를 통한 시민권 부여 방식과 거절된 후보자의 항고 권리 폐지를 발의하여 논란이 되었다.

2010년대에는 외국인 범죄자 추방[42], 외국인 노동자 및 이민자 쿼터 제한[31], 최저임금 도입[38], 소아성범죄자 아동 관련 직업 취업 금지[39], 기본소득 지급[23] 등의 안건이 국민투표에 부쳐졌다. 이 중 외국인 노동자 및 이민자 쿼터 제한은 유럽연합과의 이민자 노동자 이동의 자유 조약에 반하는 것이어서 유럽 위원회의 유감 표명을 받았다.[34] 기본소득 지급안은 근로 의욕 감퇴, 생산성 저하, 막대한 재원 필요, 이민자 유입 증가 등의 이유로 반대에 부딪혔다.[24]

5. 1. 2010년대

2010년대 스위스에서는 다양한 안건들이 국민투표에 부쳐졌다.2014년에는 외국인 노동자와 이민자를 연간 할당된 쿼터만큼만 받겠다는 정책이 제안되었다.[31] 이는 유럽연합과 스위스 간의 이민자 노동자 이동의 자유 조약에 반하는 것이었다.[32] 유럽 위원회는 즉각 유감을 표명했으며,[34] 스위스 은행협회도 유럽연합과의 회담을 촉구했다.[36] 이 투표는 유럽 내 극우 정당 세력 확산과 맞물려 다른 국가에도 영향을 줄 수 있다는 우려를 낳았다.[37] 또한, 최저임금을 시간당 22CHF로 정하자는 제안은 세계 최고 수준이었으나, 정부는 중소기업에 타격을 줄 수 있다며 반대했다.[38] 소아성범죄자의 아동 관련 직업 취업을 금지하는 법안[39]과 자연보호를 위해 이민을 제한하는 법안도 발의되었으나,[40] 후자는 경제 타격 및 국제사회 고립을 이유로 반대에 부딪혔다.[41] 일하지 않는 외국인에 대한 과세 법안도 발의되었다.[30]

2015년에는 215만달러 이상의 재산 상속에 세금을 부과하는 법안이 제기되었으나, 70% 이상의 유권자가 반대하여 기각되었다.[29]

2016년에는 18세 이상 모든 성인에게 매달 300만원, 청소년과 어린이에게 매달 78만원의 기본소득을 지급하는 정책이 제안되었다.[23]

5. 1. 1. 2016년

18세 이상 모든 성인에게 매달 300만원, 청소년과 어린이에게는 매달 78만원의 기본소득을 지급하는 정책이 제안되었다.[23] 1980년대부터 관련 논의가 있었으나, 1990년대까지 주요 공청회는 열리지 않았다. 2000년대 초부터 본격적으로 논의가 시작되었으나, 근로 의욕 감퇴와 생산성 저하를 우려하는 반대 여론이 우세했다. 스위스 정부도 연간 248조원의 재원이 필요할 것으로 예상하며 반대 입장을 표명했는데, 이는 스위스 정부 지출 규모의 3배에 해당한다. 법안 통과 시 스위스로 이민자가 몰려들 혼란도 우려되었다.[24]

외국인 범죄자는 범죄 경중에 관계없이 형이 선고되면 추방 항고를 할 수 없도록 하는 법안도 발의되었다.[25] 이는 이민자와 외국인에 반대하는 극우 정당인 스위스국민당이 제안한 것으로, 최근 유럽 이민자 급증(110만 명)과 독일에서 발생한 북아프리카인 주도의 성추행 사건 등으로 외국인에 대한 반감이 커진 상황을 반영한다.

좌파 성향의 사회민주당은 인종 차별 문제와 EU와의 관계 악화를 우려하며 반대했다. 또한, 내전 중인 국가나 정치적 망명으로 들어온 난민을 모국으로 돌려보내는 것은 인도적 차원에서 문제가 있다고 지적했다.[26] 반대자들은 이 법안이 스위스 인구의 4분의 1인 외국인에게만 적용되는 별도의 법을 만들어, 법 운영이 이중적(2트랙)으로 되는 것은 불공평하다고 주장했다. 망명자, 이민자뿐 아니라 스위스에서 태어나 다른 나라에서 산 적이 없지만 복잡한 시민권 절차와 비용 때문에 국적을 취득하지 못한 외국인도 포함되어 문제가 있다는 지적도 있었다. 특히, 속도위반과 같은 경미한 범죄에도 엄격한 잣대를 적용하는 것은 차별적이라고 주장했다.[27]

정치적 망명자들의 망명 절차 속도를 개선하는 정책도 제안되었다.[28]

5. 1. 2. 2015년

스위스에서 상속세를 통해 215만달러 이상의 재산에 세금을 매기는 법안이 제기되었다. 지지자들은 스위스의 부가 점점 극소수에게 집중되고 있기에 이 법안이 공정하다고 지적했으나, 70% 이상의 유권자들에 의해 기각되었다.[29]5. 1. 3. 2014년

일하지 않는 외국인에 대해 자산과 수입에 세금을 매기는 법안이 대안정치당(Alternative List political groups)에 의해 발의되었다.[30]연간 할당된 쿼터만큼만 외국인 노동자와 이민자를 받겠다는 정책[31]은 유럽연합과 스위스 간 체결한 이민자 노동자 이동의 자유에 반대된다.[32] 이로 인해 스위스 정부는 3년 이내에 EU와 조약을 재협상하거나 기존 조약을 철회해야 한다.[33] 유럽 위원회는 이민자 쿼터 제한에 대해 즉각 유감 성명을 발표했으며, 여파와 양자 관계를 파악하기 위해 시간을 갖겠다고 밝혔다.[34]

재계 또한 외국인 노동자 쿼터 제한에 반발했는데, 이는 스위스가 역사적으로 수많은 해외 인력을 효과적으로 받아들여 자국 산업을 발전시켰기 때문으로 풀이된다.[35] 스위스 은행협회도 유감을 표명하며 스위스의 입지를 확보하기 위해 즉각 유럽연합과 회담을 열어야 한다고 성명을 냈다.[36]

유럽 내에서는 극우 정당이 세력 결집을 확산하는 중에 있어 스위스의 국민투표가 다른 국가에 영향을 끼칠 가능성이 있다. 국민투표 이후 이탈리아와 오스트리아에서도 관련 투표를 요구하는 정당이 생겨나고 있다.[37]

정부가 노사 간의 단체협약을 통해 최저임금 채택을 논의해야 한다는 내용이 발의되었다. 발의안이 제시한 최저임금은 시간당 22CHF로, 세계에서 가장 높은 최저임금이다. 정부는 중소기업에 타격을 줄 수 있다며 반대 입장을 보였다.[38] 최저시급 반대 이유는 기업의 생산 비용에 인건비가 부담되어 실업을 야기할 수 있다고 생각했기 때문인데, 특히 저임금 노동자의 경우 타격이 심할 것으로 예상했다.

소아성범죄 전과가 있는 사람은 아동과 접촉할 수 있는 모든 직업을 갖지 못하도록 하는 법안이 발의되었다.[39]

자연보호를 위해 매년 전체 인구의 0.2%로 이민을 제한하는 법안이 발의되었다.[40] 반대 이유에는 경제에 타격을 줄 수 있고 스위스를 국제사회로부터 고립되도록 만들 수 있다는 우려가 있었다.[41]

5. 2. 2000년대

2000년대 스위스에서는 이민, 망명, 종교, 과학 연구 등 다양한 분야에서 국민투표가 활발하게 이루어졌다.2002년에는 망명 절차 강화 및 망명자 비용 부담 완화 정책이 국민투표를 통과했다. 망명자들은 자국 평화 안정 시 귀국해야 했다.[51] 2004년에는 이민 및 망명 조건과 절차를 엄격하게 하는 법안이 통과되어, 스위스는 유럽에서 망명하기 가장 어려운 나라가 되었다.[49]

2003년 스위스 대법원은 종교 및 인종적 배경에 따른 차별적인 시민권 부여를 금지하고, 거절된 후보자에게 항고 권리를 부여해야 한다고 판결했다.[45] 그러나 2008년 스위스 극우 국민당은 지자체 투표를 통한 시민권 부여 방식과 거절된 후보자의 항고 권리 폐지를 재차 발의했다.

2006년에는 파킨슨병, 당뇨병 등 난치병 치료를 위한 인간 배아 줄기세포 연구 허용 법안이 국민투표를 통해 확정되었다.[48] 2009년에는 스위스 국민당이 발의한 스위스 이슬람화 방지 법안이 국민투표를 통과시켰다.

5. 2. 1. 2010년

2010년, 스위스 국민당은 살인이나 성폭행과 같은 중범죄를 저지른 외국인 범죄자를 추방하는 법안을 발의했다. 다른 정당들은 이에 반대했지만, 법안은 통과되었고 이는 극우 정당에게 힘을 실어주는 결과로 이어졌다.[42] 이 법은 2016년 10월 1일부터 시행될 예정이었다.[42] 2016년에는 비슷한 법안이 발의되었는데, 유럽 연합(EU)과의 통행 자유 협정을 맺은 상황에서 이 법안의 통과는 EU의 반발을 초래할 수 있다는 우려가 제기되었다.[43]또한, 스위스 국민당은 스위스의 이슬람화를 방지하기 위한 법안도 발의했다. 이 법안은 유럽에서 무슬림의 종교적 행위에 제재를 가한 첫 사례가 되었다. 스위스에는 이슬람 모스크가 단 4개만 있었고, 이슬람 국가와 큰 마찰이 없는 상태였기 때문에 이 법안의 통과는 의외의 결과로 받아들여졌다. 이로 인해 무슬림 국가와의 관계, 투자, 교역에 문제가 생길 수 있다는 우려의 목소리도 나왔다. 다른 유럽의 극우 정당들이 반(反)무슬림, 반(反)이민 정책으로 큰 힘을 얻는 상황에서, 유럽 전체로 비슷한 법이 확산될 수 있다는 우려도 제기되었다. 정부와 교회, 인권 단체들은 이 법안이 종교의 자유를 근본적으로 침해하는 것이라며 반발했다. 찬성론자들은 모스크 첨탑은 단순한 종교적 상징물이 아니라 정치적 심볼로 해석해야 하며, 샤리아법과 같은 강제혼, 명예 살인, 여성 억압과 같은 문화가 유입될 수 있다고 주장했다.[44]

5. 2. 2. 2009년

2003년 스위스 대법원은 종교 및 인종적 배경에 따른 차별적인 시민권 부여를 금지했다. 이에 따라 지자체의 투표를 통한 이민자 시민권 부여 제한을 막고, 거절된 후보자에게 항고 권리를 부여해야 한다고 판결했다.[45]그러나 스위스 극우 국민당은 지자체 투표나 지자체별 방식으로 시민권을 부여하고, 거절된 후보자의 항고 권리를 없애야 한다고 재차 발의했다. 정부와 다른 정당들은 시민권 부여 남용 및 시민권을 획득한 외국인의 범죄 증가를 이유로 반대했으며, 1991년 대비 8배나 증가한 시민권 부여 건수를 지적했다.[46] 스위스는 시민권 신청 자격을 12년 이상 거주자로 제한하는 등 엄격한 조건을 적용하고 있다.[47]

5. 2. 3. 2008년

이민이나 망명 관련 조건과 절차를 엄격하게 하자는 법안이다.5. 2. 4. 2006년

2003년 말, 스위스 국회는 파킨슨병, 당뇨병과 같은 난치병 치료를 위한 인간 배아 줄기세포 연구를 허용하는 법안을 통과시켰다. 그러나 녹색당 및 낙태 반대자들의 반대 서명 운동으로 인해 법안 시행이 보류되었다. 2006년 국민투표를 통해 이 법안이 최종 확정되었으며, 이는 과학자들의 특정 분야 연구 허용 여부를 국민투표로 결정한 첫 번째 사례가 되었다.[48]5. 2. 5. 2004년

이 정책을 통해 스위스는 유럽에서 망명하기 가장 어려운 나라가 되었다. 경제적인 이유로 이민 오면서 명목상으로는 정치적 망명 등의 이유를 대는 이민자들을 막기 위한 법안이다.[49]특히 이탈리아와 같은 인접 국가에서 거절당한 이민자들을 막으려는 수단인데, 망명자들 중에 그 나라에서 직접 스위스로 오는 망명자들만 고려하겠다고 하였다.

UN 난민부는 스위스로 오는 난민들의 대부분은 제대로 된 서류나 돈이 없기 때문에 비행기를 통해 스위스로 망명하는 것은 거의 불가능하다고 하며, 대부분 인접 국가를 거쳐서 망명하기 때문에 만약 스위스에서 법을 개정해 난민들을 규제한다면 난민들은 스위스와 근접 국가 국경 사이에 갇히게 될 수 있다고 우려하였다.[49] 찬성자들은 많은 수의 난민들이 범죄, 마약 밀매에 연루되어 있기 때문에 규제를 강화해야 한다고 주장하였다.[50]

5. 2. 6. 2002년

망명 절차를 강화하여 망명자들의 신분을 철저히 검사하는 대신, 이들의 비용 부담을 덜어주었다. 망명자들은 자국의 평화가 안정되면 다시 돌아가야만 한다. 이러한 내용은 대부분의 사람들에게 환영받았지만, 일부 망명 단체들은 이에 대해 비판적인 입장을 표명했다.[51]5. 3. 1990년대

1990년대 스위스에서는 이민 및 외국인 정책과 관련된 국민투표가 여러 차례 실시되었다. 스위스는 전통적으로 이민자와 외국인에게 우호적인 태도를 취해왔지만, 불법 이민자 증가에 대한 우려도 커지고 있었다.[52]이러한 배경 속에서 1990년대에는 불법 이민을 억제하기 위한 정책들이 제안되었으나, 국민투표에서 과반수 이상의 지지를 얻는 데는 실패했다. 이러한 정책들에는 적절한 서류를 갖추지 못한 망명 신청자의 망명 신청을 거부하고, 망명 신청자들의 수입을 정부가 통제하는 내용 등이 포함되어 있었다.[53]

한편, 스위스 연방 정부는 외국인 투자를 유치하기 위해 관대한 정책을 펼쳤다. 26개의 외국인 투자자들이 주요 정책을 수립하도록 하였으며, 투자에 있어 대부분의 분야에 제한을 없앴다.

5. 3. 1. 1999년

스위스는 이민자와 외국인에게 우호적인 태도를 취했으나, 불법 이민자 또한 많아져 이에 대한 반대 여론이 생겨났다. 이에 따라 반대 정책에 대한 투표를 실시했으나 과반수 이상의 표를 얻지는 못하였다.[52]제대로 된 서류를 갖추지 못하면 망명 신청을 거부하였고, 망명하려는 자들의 수입에 대해 정부가 통제하였다.[53]

5. 3. 2. 1996년

1996년, 스위스에서는 이민 및 외국인 정책에 대한 국민투표가 실시되었다. 스위스가 이민자와 외국인에게 우호적인 태도를 보이면서 불법 이민자도 증가했고, 이에 대한 반대 여론이 형성되었기 때문이다.[52]이 국민투표에서는 불법 이민을 억제하기 위한 정책이 제안되었으나, 과반수 이상의 지지를 얻는 데는 실패했다.[52] 이 정책에는 적절한 서류를 갖추지 못한 망명 신청자의 망명 신청을 거부하고, 망명 신청자들의 수입을 정부가 통제하는 내용이 포함되어 있었다.[53]

5. 3. 3. 1994년

스위스가 이민자와 외국인에 대해 우호적인 태도를 취하면서 불법 이민자 또한 많아져 그에 대한 반대 여론이 생겨났다. 이에 따라 실시된 반대 정책에 대한 투표를 실시했으나 과반수 이상의 표를 얻지는 못하였다.[52]제대로 된 서류를 갖추지 못하면 망명 신청을 거부하였고, 망명하려는 자들의 수입에 대해 정부가 통제하였다.[53]

스위스 연방 정부는 외국인 투자 유치를 위한 관대한 태도를 취하고, 26개의 외국인 투자자들이 주요 정책을 수립하도록 하였으며, 투자에 있어 대부분의 분야에 제한을 없앴다.

5. 3. 4. 1991년

스위스가 이민자와 외국인에 대해 우호적인 태도를 취하면서 불법 이민자 또한 많아져 이에 대한 반대 여론이 생겨났다. 이에 따라 반대 정책에 대한 투표를 실시했으나 과반수 이상의 표를 얻지는 못하였다.[52]제대로 된 서류를 갖추지 못하면 망명 신청을 거부했고, 망명하려는 사람들의 수입에 대해 정부가 통제하였다.[53]

참조

[1]

뉴스

Swizerland politics,government, and taxation

http://www.nationsen[...]

국제 엔사이클로피디아

2012

[2]

뉴스

스위스 지방자치에서 배운다

http://www.jjan.kr/n[...]

전북일보

2016

[3]

웹사이트

Switzerland's political system

https://www.admin.ch[...]

2016

[4]

뉴스

Switzerland politics, government, and taxation

http://www.nationsen[...]

국제 엔사이클로피디아

2012

[5]

뉴스

나의 한표가 무엇을 할 수 있을까? 스위스 지방자치 알프스만큼 아름답다

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2010

[6]

뉴스

'하이브리드엔진' 스위스 민주주의, 한국엔 안맞다?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2010

[7]

서적

스위스 연방의 직접민주주의

2008

[8]

서적

스위스연방민주주의 연구

2001

[9]

서적

스위스연방민주주의 연구

2001

[10]

뉴스

'하이브리드엔진' 스위스 민주주의, 한국엔 안맞다?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2010

[11]

뉴스

'하이브리드엔진' 스위스 민주주의, 한국엔 안맞다?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2010

[12]

서적

스위스연방민주주의 연구

2001

[13]

서적

스위스 연방의 직접민주주의

2008

[14]

문서

Elektronisches Abstimmen und Wählen für die Schweiz

[15]

웹사이트

Official State of Geneva e-voting site

2010-12-12

[16]

서적

스위스연방민주주의 연구

2001

[17]

서적

스위스 연방의 직접민주주의

2008

[18]

서적

스위스 연방의 직접민주주의

2008

[19]

서적

스위스연방민주주의 연구

2001

[20]

서적

스위스 연방의 직접민주주의

2008

[21]

서적

분권과 참여

2005

[22]

서적

분권과 참여

2005

[23]

뉴스

Swiss to vote on guaranteed income for all

https://www.thelocal[...]

THE LOCAL

2016

[24]

뉴스

'월 300만원 기본소득' 스위스 국민투표 부결

http://www.hankyung.[...]

한국경제

2016

[25]

뉴스

Deportation initiative back before voters

http://www.swissinfo[...]

Swissinfo

2016

[26]

뉴스

Swiss to vote on law aimed at expelling convicted foreigners without appeal

http://www.reuters.c[...]

REUTERS

2016

[27]

뉴스

Swiss voters reject plan to expel foreigners for minor crimes

http://www.bbc.com/n[...]

BBC

2016

[28]

뉴스

Political right tries to block asylum reform

http://www.swissinfo[...]

Swissinfo

2016

[29]

뉴스

Inheritance tax initiative roundly defeated

http://www.swissinfo[...]

Swissinfo

2015

[30]

뉴스

Voters retain tax perks for rich foreigners

http://www.swissinfo[...]

Swissinfo

2014

[31]

뉴스

Switzerland to hold February 2014 referendum on immigration quotas

http://www.workpermi[...]

Workpermit

2013

[32]

뉴스

Swiss immigration: 50.3% back quotas, final results show

http://www.bbc.co.uk[...]

BBC

2014

[33]

웹사이트

Swiss agree to curb immigration and rethink EU deal

http://www.swissinfo[...]

2014

[34]

뉴스

Swiss Voters Narrowly Approve Curbs on Immigration

http://www.nytimes.c[...]

The New York Times

2014

[35]

뉴스

Swiss Vote to Curb Immigration in Referendum

http://www.bloomberg[...]

Bloomberg

[36]

뉴스

Swiss voters back limit on immigration

https://archive.toda[...]

archive

[37]

뉴스

스위스, '이민 제한' 투표 통과...유럽 극우 바람부나

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2014

[38]

뉴스

Swiss to vote in referendum on world's highest minimum wage

https://www.theguard[...]

The Guardian

2014

[39]

뉴스

Swiss to vote in referendum on world's highest minimum wage

http://www.bbc.co.uk[...]

BBC

2014

[40]

웹사이트

2014년 11월 30일의 국민투표(독일어)

http://www.bk.admin.[...]

2014

[41]

뉴스

Switzerland rejects immigration cap

https://www.theguard[...]

The Guardian

2014

[42]

뉴스

Foreign criminal expulsion law set for October

http://www.swissinfo[...]

Swissinfo

2016

[43]

뉴스

Swiss vote for deportation of foreigners who commit serious crimes

https://www.theguard[...]

The Guardian

2010

[44]

뉴스

Swiss vote to ban construction of minarets on mosques

https://www.theguard[...]

The Guardian

2009

[45]

뉴스

Swiss reject citizenship controls

https://web.archive.[...]

archive

2008

[46]

뉴스

A Debacle for the Xenophobes

http://www.spiegel.d[...]

Spiegel

2010

[47]

뉴스

Citizenship issue comes to a nationwide vote

http://www.swissinfo[...]

Swissinfo.ch

2008

[48]

뉴스

Swiss endorse stem cell research

http://news.bbc.co.u[...]

BBC

2004

[49]

뉴스

Swiss to Vote on Tightening Asylum Laws

http://www.voanews.c[...]

Voanews

2002

[50]

웹사이트

http://www.statewatc[...]

[51]

웹사이트

Switzerland decides to tighten asylum laws

http://www.swissinfo[...]

1999

[52]

서적

Elections in Europe: A data handbook

2010

[53]

뉴스

swiss Referendum on Asylum

https://migration.uc[...]

Migration News

1997

[54]

서적

Elections in Europe: A data handbook

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com